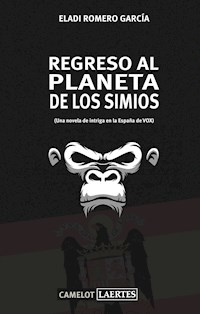

El día en que los extraterrestres llegaron a la URSS (Para matar a Rajoy) E-Book

Eladi Romero García

9,49 €

Mehr erfahren.

En 1989, la URSS, un Estado a punto de desaparecer, se vio conmocionada por la llegada a la ciudad de Voronezh de un OVNI tripulado. Veinticuatro años después, uno de los testigos del suceso, convertido en asesino a sueldo, se verá mezclado en un turbio asunto de corrupción relacionado con las autoridades municipales de cierta localidad catalana. Paralelamente, en una pequeña población de Huesca desaparecen dos personas, tío y sobrina, provocando la intervención de la Guardia Civil. Y para complicar más la historia, un grupo de indignados pretende contratar a un criminal ruso para asesinar al presidente Rajoy. Una novela negra de variados ingredientes que mantiene la tensión hasta su última página.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Eladi Romero García

EL DÍA EN QUE LOS

EXTRATERRESTRES

LLEGARON A LA URSS

(PARA MATAR A RAJOY)

Editorial LAERTES

(Para matar a Rajoy)

Pozo de Ventafarinas (Tamarite de Litera, Huesca/Huesca). Cualquier día de marzo de 2013

Se trataba de un pozo cegado desde hacía muchos años. Al situarse en una propiedad privada, su excavación requería únicamente del permiso de sus dueños, aunque estos se hubieran negado en todo momento a concederlo. No querían que el pasado se removiera en sus tierras.

Hasta que el joven heredero de la finca, seducido acaso por una de las bellezas del grupo, decidió cambiar de opinión y colaborar en la causa de la memoria histórica.

Los historiadores y curiosos habían sabido desde siempre que el pozo, ubicado en el municipio oscense de Tamarite de Litera, había servido de tumba furtiva para muchos de los asesinados durante los primeros días de la Guerra Civil. Dado que el lugar quedó desde un principio en zona republicana, el primer vendaval de violencia se llevó por delante a propietarios, falangistas o simples gentes de misa que olían a cera. En general, simpatizantes con la recién iniciada sublevación fascista. Luego vinieron los contrarios a la colectivización, individuos sin ideología que únicamente pretendían conservar la propiedad de sus pequeñas parcelas, y que fueron eliminados por los anarquistas de la zona. Y por fin, ya en el 38, cuando Aragón sucumbió ante el ímpetu de los militares rebeldes, todos los que cayeron en manos de los verdugos franquistas, deseosos de vengar a sus mártires. No sabemos el motivo, pero tras la guerra el pozo acabó cegándose, y todos aquellos cuerpos depositados a modo de estratos ideológicos quedaron allí, poco a poco olvidados a medida que el franquismo avanzaba hacia la historia.

Sin embargo, la oscura leyenda de aquel lugar se mantuvo en la memoria colectiva de las gentes más próximas. «Aquí mataron a mucha gente», se decía, aunque sin concretar detalles.

Concluida la dictadura, el olvido se impuso como la misma losa que cubrió al dictador. Hasta que a comienzos del siglo xxi, cuando se hizo cargo del gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a la gente le dio por abrir fosas en busca de los restos de aquellos asesinados durante la guerra, cambiar huesos de sitio o dignificar los lugares donde en el pasado se habían amontonado cadáveres y cadáveres en un principio anónimos. Y a todo este proceso se le dio incluso un nombre con mayúsculas: la Memoria Histórica.

La victoria del Partido Popular en las legislativas de noviembre de 2011 dejó de nuevo sin Memoria a la ciudadanía, sumida en el pesimismo y la desazón a causa de la profunda crisis económica que vivía el país. Con los recortes en derechos, hachazos al estado de bienestar y sustanciosos aumentos de impuestos, los nuevos gobernantes lograron que la gente se olvidara incluso de que setenta y siete años atrás muchos muertos habían sido enterrados de mala manera, sin la decencia debida ni el conocimiento de sus allegados. Se acabó el hurgar de fosa en fosa dilapidando el dinero del contribuyente, un dinero más necesario para pagar sobresueldos a los politicuchos del país que para cultivar la memoria.

Sin embargo, el pozo de Ventafarinas constituyó una excepción. Aquí, en ese desconocido lugar situado al sur de la provincia oscense, ya en la raya con Cataluña, un grupo de jóvenes historiadores, más por pasar el tiempo mientras buscaban un trabajo que probablemente nunca encontrarían que por otra razón, se lanzó a la aventura de descubrir esos cadáveres anónimos y darse así a conocer en el mundillo académico. El dueño de la finca donde se situaba el pozo, ya hemos dicho que cautivado por el escultural cuerpo de una de las aventureras, les concedió su permiso para abrir el pozo, y cierta mañana de marzo, con el campo cubierto por una pálida neblina, comenzaron las primeras labores.

El grupo estaba integrado por cinco personas, dos mujeres y tres varones, todas con edades comprendidas entre los veintisiete y los veintinueve años, un grado de Historia por la Universidad de Zaragoza perfectamente enmarcado, en situación de paro y sin nada que rascar desde que el gobierno autónomo aragonés, ahora también en manos del Partido Popular, decidió eliminar las ayudas al programa Amarga Memoria. Un programa destinado a investigar sobre la Guerra Civil en la comunidad, y que les había permitido durante tres años malvivir gracias a las becas recibidas. Juan, el más viejo de los cinco, se había postulado como director del proyecto Ventafarinas, aunque en realidad era la escultural Melissa, veintisiete añitos como veintisiete soles, la que llevaba el peso del asunto. O al menos las negociaciones con Ricardo, el propietario de la finca convertido en su más ferviente admirador, quien, y a pesar de no tener ni el título de Enseñanza Secundaria, se había presentado aquella mañana con todo un aparejo de cuerdas y poleas para colaborar en las labores de excavación del pozo. Previamente, se había calculado la profundidad del agujero y establecido la firmeza de su fondo, a fin de evitar cualquier peligro imprevisto.

La primera tarea de aquel día fue, precisamente, la de instalar las poleas y sujetar las cuerdas, para, a continuación, colocarle un arnés a Santiago, el escalador del grupo, y hacerlo descender hacia la oscuridad.

—Ten cuidado, Santi —le instó Inés, veintiséis años, buena presencia, aunque menos escultural que Melissa.

—Tranquila, chica, esto no es una película de terror. Solo son ocho metros.

Santiago le lanzó un beso con la palma de la mano a modo de exorcismo y se dispuso a bajar lentamente, ayudado por sus colegas. Entre su equipo llevaba, lógicamente, una potente linterna plana colgada del cuello y una pequeña mochila que contenía agua y un botiquín.

Transcurridos algo menos de cinco minutos, se encontraba ya en el fondo, desde donde lanzó el aviso de llegada.

—¡Ya estooooy!

Su voz se vio potenciada por el inevitable eco propio de tales oquedades.

—¿Cómo es el fondo? —le gritó Juan haciendo altavoz con sus manos.

—Blando..., aquí hay mucho barro.

—Pues vigila y no sueltes la cuerda.

La luz de la linterna fue recorriendo todos los rincones del pozo, hasta que volvió a escucharse la voz de Santiago, esta vez mostrando algo menos de firmeza.

—Aquí..., hay algo...

—¿Algún zombi? —bromeó Juan.

—Más o menos... Es un muerto.

—¿Cuánto de muerto?

—Un muerto poco muerto. Aún tiene carne..., y gusanos. Subidme, por favor, esto huele que apesta y me está entrando canguelo.

—Menos guasa, colega.

—¡Ni guasa ni hostias! ¡Subidme de una puta vez!

Las exclamaciones no dejaban lugar a dudas. Comprendiendo que su compañero no bromeaba, los historiadores lo izaron hasta la superficie, curiosos ante lo que pudiera haber descubierto.

—Pero, ¿era un ser humano? —le preguntó Inés ofreciéndole la mano a Santi.

—Claro que era un ser humano.

—Pues habrá que avisar a la Guardia Civil.

—¡Joder! —exclamó Ricardo, imaginando ya los problemas que aquel descubrimiento le iba a suponer—. En qué mal momento se me ocurrió dejaros bajar.

En poco más de una hora, el lugar se llenó de agentes uniformados de verde adscritos al vecino puesto de Tamarite de Litera. Luego llegó un secretario judicial, la pertinente ambulancia, cinco guardias más procedentes de Huesca al mando del teniente Alfredo Vargas y, por fin, varios especialistas de la policía científica enviados desde Zaragoza. A primera vista, se trataba de un cadáver relativamente reciente de mujer, desnudo, y cuya presencia en el interior del pozo solo podía explicarse bien porque se hubiera caído accidentalmente, bien porque alguien lo lanzara allí. Y todo apuntaba a que la segunda posibilidad era la más correcta, porque nadie en su sano juicio se hubiese asomado a aquel agujero de forma tan temeraria como para acabar cayendo en él. Además, ¿quién podía haber sido tan estúpida de acercarse sola hasta aquel lugar, situado a seis kilómetros del pueblo más cercano, para dedicarse a hacer equilibrios completamente desnuda sobre el brocal? Únicamente podía tratarse de alguna borracha o drogadicta actuando en solitario, pues ninguno de los agentes presentes recordaba que, en los últimos meses, se hubiera denunciado accidente alguno acaecido en aquel lugar. Una suposición que carecía de sentido, por lo que, decididamente, y hasta que los expertos no determinaran lo contrario, todo apuntaba a que aquel cadáver había sido lanzado al pozo por alguien interesado en ocultarlo.

Tras firmar el secretario judicial el preceptivo permiso, el cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres del Hospital Provincial de Huesca. Los guardias civiles integrados en la policía científica llegados de Zaragoza continuaron recogiendo huellas, mientras que el teniente Alfredo Vargas y la sargento Sofía Valcárcel, adscritos a la unidad de la policía judicial de Huesca, acompañaron a la ambulancia hasta el mencionado hospital para asistir a la autopsia. Si el forense descubría en el cuerpo algún tipo de violencia, ambos agentes serían los encargados de investigar el suceso. Además, habría que echar mano de las desapariciones denunciadas y archivadas en su base de datos para determinar también la identidad de la finada, así como el tiempo que podía llevar muerta. Una tarea bastante compleja que, sin duda, requeriría de diversos peritos, pruebas de adn y más de un interrogatorio.

Durante el camino, el teniente informó por teléfono de las diligencias a su superior en la capital altoaragonesa, un teniente coronel recién llegado al puesto que le instó a centrarse en la investigación.

—Tú envíame puntualmente todos los informes por correo electrónico, que nosotros nos encargaremos del papeleo en la subdelegación. Os quiero a ti y a la sargento metidos de lleno en el caso sin que nada ni nadie os estorbe. Estos asuntos en los que el muerto se descubre pasado un tiempo suelen tener mucha repercusión mediática, ya lo sabes...

—Descuide, mi teniente coronel, no es la primera vez que trabajamos con cadáveres ya viejos.

—¿Y dices que lo han encontrado unos historiadores que buscaban muertos de la Guerra Civil?

—Sí, mi teniente coronel.

—Así les entrara a todos las peste aviar.

A continuación, y siempre a través del móvil, Vargas ordenó a uno de sus subordinados de la comandancia que le fuera preparando la lista de desaparecidos con un perfil acorde a las características del cadáver.

—Parece una mujer, aunque no te puedo precisar nada más. Apenas queda nada, ni siquiera unos pendientes o un anillo. Bueno, sí, puedo decirte que el pelo es más bien oscuro. Yo diría que en vida fue negro.

Ante el estado de putrefacción del cuerpo, la autopsia fue practicada por un forense cincuentón, rechoncho y con perilla, que actuó acompañado por un criminólogo algo más joven y atlético, perteneciente a la misma policía judicial oscense. A diferencia de lo que suele ocurrir en las películas norteamericanas, ninguno de ellos mostraba rasgos asiáticos. Bajo la atenta mirada del teniente Vargas y su sargento, los dos especialistas iban abriendo lo que quedaba del cadáver, guardando muestras biológicas en placas de microscopio y recogiendo líquidos y larvas para su análisis. A primera vista no se observaba ningún resto de ropa, circunstancia que apuntalaba todavía más la posibilidad de un asesinato. Como ya habían supuesto junto al brocal, nadie se lanza desnudo a un pozo de forma voluntaria.

Transcurrida casi hora y media, durante la cual los intercambios de información fueron mínimos y las bromas macabras se mantuvieron en los límites que marca la decencia profesional, el forense avanzó los primeros detalles.

—Un par de meses, quizá más. Y de momento, ninguna señal de violencia, aunque podría haber sido envenenada o estrangulada. Porque se trata de una mujer, eso está claro. Y bastante joven, no más de veinte o veinticinco años, y de raza blanca. Un dato que os permitirá acotar las posibilidades.

—¿Tenéis para mucho rato? —preguntó el teniente.

—Bueno... La observación completa del cuerpo nos llevará otra hora u hora y media. Pero los análisis biológicos y toxicológicos tardarán un poco más, ya sabéis. Habrá que enviar algunas muestras a Madrid. De todas formas, mañana tendréis un primer informe en vuestro correo.

—De acuerdo, pues nosotros nos vamos a la comandancia. Allí nos espera mucha faena. Con un poco de suerte, quizá esta misma tarde dispongamos de estructuras de adn de desaparecidos que podamos comparar con las de este cadáver.

—Eso sí es espíritu de sacrificio —alabó irónicamente el criminólogo—. Os pueden bajar el sueldo y quitaros la paga extra, que vosotros inasequibles al desaliento... Como en los viejos tiempos.

—No nos toques los cojones, que la cosa no está para tomarla a guasa —replicó Vargas—. Nosotros hacemos nuestro trabajo y punto pelota. Ahora bien..., si me encontrara con alguno de esos chorizos del Partido Popular en privado, no sé lo que le haría.

—Uy, uy, uy, teniente, cuidado con lo que dices, que luego todo se sabe.

—Me importa un bledo. A veces pienso que deberíamos gritar todos bien alto para que nos oyeran y se enteraran de lo que opinamos de ellos.

—¿Te crees acaso que no lo saben? El problema es que les importa una mierda. Ellos, a lo suyo, que es recibir sobres y más sobres de sus tesoreros, y la ciudadanía que se joda.

—Bueno, vale ya de política, porque si seguimos hurgando al final no acabaremos la faena del mal cuerpo que nos quedará —zanjó Vargas, cuyo optimismo vital, en aquellos momentos, no iba más allá del manido «virgencita, virgencita, que me quede como estoy».

Hacia las seis de la tarde, los dos investigadores se encontraban ya en la comandancia, observando en su ordenador la lista de personas desaparecidas que el sargento Barrau les había preparado. Una lista que incluía treinta y dos nombres de mujeres cuya desaparición había sido denunciada durante los últimos dos meses en Aragón y Cataluña. Si el cadáver hallado en el pozo de Ventafarinas no correspondía a ninguno de esos nombres, habría que ir ampliando la lista tanto desde una perspectiva geográfica como cronológica.

El registro informático incluía la estructura del adn de casi todas las desaparecidas, obtenida bien gracias a las muestras de restos biológicos entregadas por los familiares denunciantes, bien a las investigaciones llevadas a cabo en cada caso por la propia policía científica. Cabellos, saliva de las colillas, improntas de sudor en la ropa... Cualquier residuo podía servir para conocer el adn de alguien y luego compararlo con el de otros posibles restos hallados posteriormente. Así se habían resuelto múltiples casos, y así pensaban los agentes que también podría resolverse el que ahora se traían entre manos.

—Le enviaré un correo con estas estructuras al forense —anunció Laura.

—Hazlo. Luego nos pondremos a estudiar quiénes tienen más números para ganar el concurso Rascayú.

—¿Rascayú? —preguntó la sargento extrañada.

—¿Acaso nos has oído nunca la canción de Rascayú?

—Sinceramente, no.

—Sí, mujer, esa que dice «Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más». Me la cantaba mi madre cuando era pequeñito y, para serte sincero, me daba bastante miedo.

—Pues no, no la había oído. Debe de ser muy vieja.

—Sí, del principio de la época franquista. Pues lo que te venía diciendo, que hemos de comprobar entre nuestras desaparecidas cuál de ellas tiene más números para ser la propietaria del cadáver.

Sofía creó un archivo con los adn de aquellas mujeres y lo envió al forense. A continuación, dedicaron una hora para estudiar y separar cuatro de las fichas recogidas por el sargento Barrau. Justo aquellas que, tanto por la edad como por la proximidad de su residencia al pozo de Ventafarinas, podían coincidir con los datos de la mujer cuyo cadáver había sido hallado esa mañana.

—Una chica de Binéfar, otra de Fraga y dos de Lérida —leyó Vargas en la pantalla—. La de Binéfar parece la más cercana, el pueblo está a solo trece kilómetros del pozo. Además, a esa ya la conocemos, se trata de Raquel López Fernández...

—Vaya, la chica que andan buscando nuestros colegas de la Unidad Central...

El día en que los

extraterrestres llegaron

a la URSS

La noticia

En 1989, los extraterrestres llegaron a la URSS, una URSS bien distinta a la de Lenin o Stalin, una URSS en plena decadencia, derrotada en una guerra llamada fría que dejó a sus ciudadanos exhaustos y desengañados del socialismo. La URSS de Gorbachov, aquel chaval de la gran peca, metido en camisa de once varas intentando salvar mediante la perestroika y la glasnost algo que a todas luces era ya insalvable.

Las imágenes de tan extraño acontecimiento se nos antojan infantiles, fruto de una imaginación fecundada por el cine soviético de ciencia ficción. No en vano lo que vemos son dibujos realizados por varios niños, los únicos testigos del suceso que se atrevieron a contar lo sucedido. O lo que ellos creyeron que había sucedido.

Según la narración que acompaña a tales imágenes, todo se ventiló en unas pocas horas. Y tuvo lugar el miércoles 27 de septiembre en torno a las 6,30 pm (es decir, después de la merienda). En la ciudad rusa de Voronezh, centro industrial ubicado a 587 kilómetros al sur de Moscú y encajado entre los ríos Don y Voronezh, tocando ya la raya con la república soviética de Ucrania. Ochocientos mil habitantes, para redondear una cifra probablemente inferior.

Aquella tarde, varios chicos recién salidos del colegio hacían tiempo hasta la hora de cenar jugando a fútbol en el parque Levoberezhniy, situado frente al colegio y algo alejado del centro urbano. Corrían, gritaban, aplaudían, mientras algunos tristes ciudadanos aguardaban bajo la vieja marquesina del autobús, viéndolos divertirse no se sabe bien si con indiferencia o envidia por la juventud perdida.

El sol iba abandonando lentamente a los lugareños. Un día más. Los muchachos se aprestaban a marcar sus últimos goles, cuando una intensa luz naranja iluminó el parque, que a su vez quedó cubierto por un enorme globo de intenso color rojo. Fueron minutos de estupor. La gente se ensimismó contemplando aquella luminaria inesperada. Pero nadie huyó, porque los soviéticos ya no le tenían miedo a casi nada. Y mucho menos a lo desconocido. Desde que la guerra fría se aparcó dos años atrás con los abrazos entre el presidente Reagan y Gorbachov, los americanos ya no constituían ninguna amenaza. Quizá esperaban que aquel globo les lanzara unas cuantas cajas de alimentos. O de vodka.

Ni lo uno ni lo otro. Las declaraciones realizadas posteriormente por los testigos de tan particular acontecimiento hacían referencia a cosas menos vinculadas al estómago. La agencia de noticias soviética Tass dio cuenta de ellas unos cuantos días después, provocando asombroen el mundo entero. Haciéndose eco de lo que aquellos testigos contaron, y abandonando sintomáticamente su tradicional sobriedad informativa, la Tass no tuvo empacho en anunciar que aquella tarde, en Voronezh, los extraterrestres habían hecho acto de presencia a bordo de una nave ovalada, aterrizando en el parque Levoberezhniy para volver a elevarse al cabo de una media hora tras dejar a todos boquiabiertos y, en algún caso, un tanto aturdidos. Curiosamente,Pravda,el órgano oficial de prensa del Kremlin, no quiso comentar absolutamente nada sobre el incidente.

De inmediato, y ya antes de que la noticia se hiciera oficialmente pública doce días después, aterrizaron a su vez en Voronezh toda una turbamulta de funcionarios policiales, expertos científicos, agentes de los servicios de seguridad del país y, por supuesto, periodistas que, bajo control, eso sí, de las autoridades gubernamentales, interrogaron a cualquier testigo que se encontrara disponible. Las declaraciones resultaron todas ellas la mar de variopintas e incluso contradictorias, aunque cabe destacar que al menos en una cosa coincidían: aquel suceso solo podían haberlo protagonizado gentes venidas del espacio sideral. Sin embargo, para los expertos en cuestiones galácticas había algo que no cuadraba: ¿cómo habían logrado los tripulantes de la nave sortear el escudo antimisiles que al parecer los norteamericanos habían instalado en el espacio?

«A los cinco minutos se abrió la escotilla, vi que alguien vigilaba el suelo, imagino que para ver si todo estaba seguro, y luego salió un gigante vestido de cosmonauta, con traje plateado y botas metálicas. Como en las películas. Mediría unos diez metros, tenía una cabeza diminuta, dos ojos donde más o menos los tenemos nosotros y un tercero aquí, en medio de la frente, que giraba como la luz de un faro. En el pecho llevaba un disco brillante.» Así lo contaba a la cámara, con cara circunspecta, uno de los trabajadores que en aquel momento aguardaban la llegada del autobús.

No hacía mucho acababa de estrenarse la película Días de eclipse, cinta soviética que pronosticaba un onírico fin del mundo iniciado con una extraña epidemia que se cebaba en los niños no creyentes. Esto, unido a los ingenuos tebeos que esos mismos niños rusos leían, provocó que los testigos de menor edad se explayaran en una serie de delirantes explicaciones sobre gigantes, robots y armas desintegradoras.

«Primero salió uno, y luego otros dos, acompañados de un robot de menor tamaño. Los extraterrestres llevaban la letra Ж (zhe) pegada en el pecho y pintada en la panza de su nave. Debía de ser la matrícula de su planeta», afirmó uno de esos chicos. «¿Y cómo sabes que era un robot?» «Porque se parecía a los robots de las revistas. Además, se movía de forma muy rara, o sea, mecánica, y parecía completamente metálico.»

«Uno de mis amigos, asustado, gritó. Entonces, el que parecía jefe de los extraterrestres le apuntó con una barra resplandeciente que medía medio metro, le disparó un rayo y el chico desapareció. Creíamos que el invasor se lo había llevado, pero cuando la nave se fue, volvió a aparecer entre los álamos del parque.»

El interrogatorio

¿Quién era aquel chico supuestamente desintegrado y luego vuelto a componer?

Extrañamente, su identidad nunca trascendió. Ahora nos lo presentan bajo el nombre, sin duda inventado, de Alexandr Vorobiov. Sasha para los amigos.

El muchacho, pelo lacio muy rubio, de ojos azules, delgado, no aparenta más de doce o trece años. Viste ropa barata que le queda algo ancha y le empequeñece todavía más el rostro. Lo mantienen sentado en una sencilla silla con respaldo de apariencia sintética, frente a una mesa de color ébano en la que solo se observa una taza que al parecer le han ofrecido antes de esta escena. Dos individuos vestidos con trajes oscuros y corbatas anchas a rayas se sitúan a ambos lados del chico, uno de ellos de pie. El otro, acomodado en otro asiento, ojea los folios de una carpeta y a continuación manipula una rudimentaria grabadora. Ambos lucen una pequeña estrella roja en la solapa.

Se nos informa de que el lugar donde va a desarrollarse el interrogatorio, una fría sala sin apenas más mobiliario que el referido, forma parte de la sede de la milicia de Voronezh. La policía local, para entendernos.

—Bueno, Sasha. Ahora nos vas a contar lo que pasó anteayer en el parque, cuando jugabais con el balón. Ya sabes a lo que me refiero.

El hombre que acaba de hablar es el que se mantiene de pie. Su tono resulta monótono, como si la situación le aburriera. Su compañero, con la cabeza vencida a un lado, observa fijamente la cinta de la grabadora como lo haría un niño ante un juguete mecánico.

—¿Y usted?, ¿quién es? —pregunta el muchacho, que parece algo cansado. ¿Por qué me han tenido que traer de nuevo al cuartelillo? Ya lo conté todo ayer. ¿Y por qué tienen que grabarme?

—Sasha, Sasha. ¿Quieres saber quiénes somos? Pues te lo voy a decir. Nosotros somos agentes del Ministerio del Interior, y hemos venido aquí porque el gobierno quiere saber lo que sucedió en el parque. Por eso vamos a grabar todo lo que nos digas. Pero no debes preocuparte. Aquí nadie quiere hacerte nada malo, solo informarnos para poder, a su vez, informar a nuestros superiores.

El chico le observa con ojos de conformidad, aunque por el brillo de las pupilas se presume que todavía le rondan algunas dudas.

—Entonces, ¿es usted del KGB?

El hombre suspira, aunque manteniendo la sonrisa con que ha iniciado la charla.

—Más o menos. Como ya te he dicho, somos funcionarios del Ministerio del Interior. Lo que no significa que obligatoriamente pertenezcamos al KGB. En realidad nos ocupamos de la seguridad interior del país. En cambio, tú bien sabes que el KGB se encarga principalmente del espionaje exterior.

Sasha asiente con cierto escepticismo. No le queda más remedio que aceptar aquella explicación, sea o no verdadera.

—Venga, cuéntanos, Sasha, ¿qué sucedió exactamente esa tarde? —le anima el funcionario—. Nos interesa saberlo por la seguridad del país.

El chico hace ademán de reflexionar y arranca su explicación apoyando los codos sobre la mesa y sujetándose la cara.

—Bueno..., pues estábamos jugando un partido antes de ir a casa, como hacemos todas las tardes. Estábamos Alyosha, Volodia, Nikolay, Yuri..., y algunas chicas que a veces también juegan con nosotros cuando nos falta gente. Íbamos ganando por cuatro a uno cuando vimos aquella enorme luz sobre el parque, y luego apareció el globo... Bueno, la nave. Aunque parecía un globo muy grande...

—Todo eso ya lo sabemos —le interrumpe el interrogador—. En realidad lo que nos interesa es lo que te pasó a ti cuando te..., hicieron desaparecer.

—Ya —exclama Sasha aparentemente decepcionado—. ¿Y saben también lo de los gigantes?

—Sí, lo sabemos. Nos lo han contado tus amigos.

—Bueno, pues les hablaré del gigante que me disparó.

—Bien, eso puede interesarnos —accedió el funcionario comprendiendo que el muchacho, en realidad, estaba dispuesto a contarlo todo.

—Pues era un ser el doble de alto que usted. Su cabeza parecía un plato hondo de sopa, con tres ojos y dos agujeros aquí, donde nosotros tenemos la nariz. El ojo de en medio giraba lanzando una luz como si fuera una linterna muy potente...

—Igual que un faro, ¿no?

—Eso, como un faro. ¿Cómo lo sabe usted?

—No es la primera vez que oigo esa comparación.

—Pues resulta que ese ser se fijó en mí. Iba junto a otros dos o tres y un robot más bajito, aunque siempre algo más alto que usted. Vamos, como si usted fuera el extraterrestre y yo el robot, pero ambos más altos. ¿Me entiende?

—Perfectamente —respondió resignadamente el interrogador.

—¿Puedo beberme el té mientras le cuento todo el asunto?

—Bebe, bebe, para eso te lo han traído.

Sasha da un largo trago a su bebida y continúa cada vez más animado.

—Yo me asusté un poco, la verdad. Sobre todo cuando comprendí que el gigantón venía hacia mí. Entonces le grité «¡vete, vete, déjame en paz!», y salí corriendo hacia la alameda del parque. En realidad, todos salimos corriendo, y quien diga lo contrario, miente. Sin embargo, yo debí de llamar más la atención con mis gritos, porque el tipo ese..., el gigante, me apuntó con su fusil y me disparó un rayo.

—¿Cómo sabes que te apuntó si te fuiste corriendo? ¿Tú también tienes un tercer ojo giratorio?

—No —respondió el chico algo molesto—, pero me giré en varias ocasiones.

—Entonces, ¿ese ser llevaba un fusil?

—Bueno, una especie de tubo de más o menos medio metro de largo. Un tubo brillante.

—¿Viste algún tipo de gatillo?

—No me lo pareció. Me apuntó como los hacen los soldados cuando disparan lanzagranadas, es decir, colocando el arma sobre el hombro. Pero no, no vi ningún gatillo. Ahora que lo pienso, no sé cómo pudo dispararme. Aunque siendo un extraterrestre, quizá lo hizo telepáticamente.

—¿Quieres decir que se comunicaba con el tubo mediante mensajes mentales?

—No sé, quizá... La cuestión es que me disparó y me dio.

—Los médicos que te han examinado no han encontrado ninguna herida.

—Ya..., pero me dio. Seguro que me dio.

—¿Qué sentiste?

—Nada, me quedé como dormido y al rato me desperté sobre el césped del parque. Todo el mundo se había largado y la nave no estaba allí. La verdad es que me sentía bastante relajado y apenas me acordaba de nada, hasta que llegó la milicia y me llevó al hospital. Entonces, poco a poco fui recordando y les expliqué todo a los médicos. Vinieron a buscarme mis padres, aunque no pudieron sacarme del hospital hasta ayer porque querían hacerme un montón de pruebas. Me sacaron sangre, me hicieron orinar en un frasco, me pasaron por los rayos X, buscaron radioactividad en mi cuerpo, me pusieron parches aquí, en el pecho, y también en la cabeza... Debían de creer que me había vuelto extraterrestre. Apenas me dejaron dormir, y hasta ayer al mediodía no me dieron de comer.

—Entonces, ¿no te llevaron a su nave?

El funcionario parece un tanto decepcionado con las explicaciones del chico.

—No creo. Vamos, yo no lo recuerdo, aunque si lo que quiere es que le cuente cómo se pilotaba su platillo, algo sí puedo decirle.

—Yo no he dicho eso, pero si lo sabes, dínoslo. También nos interesa...

—Sí lo ha dicho.

—Bueno, Sasha, iba a decirlo, pero te me has adelantado.

—Sí lo ha dicho. O al menos, yo lo he oído. Exactamente me ha preguntado «¿tienes idea de cómo se pilotaba la nave?».

Los dos funcionarios se observan confusos. El encargado de la grabadora, rompiendo su silencio, se encara a Sasha y le dice.

—Mi colega no ha dicho eso. Si quieres, podemos rebobinar la grabadora y escuchar sus palabras.

—Vale, si ustedes lo dicen... No voy a llevarles la contraria, pero lo ha dicho. Y eso que usted afirma no es cierto...

—¿A qué te refieres?

—A que la mitad de las cosas que les he contado son mentira, y la otra mitad una exageración. Y que todo es fruto de una alucinación colectiva. Ustedes no estuvieron allí y no vieron a esos seres, pero les aseguro que no eran de este planeta...

Ahora sí se hace evidente el desconcierto de ambos agentes. Nervioso, e intuyendo que allí está sucediendo algo fuera de lo normal, el interrogador decide finalizar la charla.

—Espera aquí un momento, Sasha, vamos a avisar a tus padres para decirles que necesitamos hacerte más pruebas.

—Bueno..., ¿van a llevarme otra vez al hospital?

—Creo que sí, aunque antes hablaremos con algún experto.

—¿Un siquiatra?

—Pues... sí —el asombro del funcionario parece que va en aumento.

—Mientras me instalen en una habitación con tele, me parece bien. Y si me libro del cole durante unos días, mejor todavía.

Veinticuatro años en tres minutos

Las imágenes resultan muy expresivas.

A medida que va creciendo, los ojos de Sasha se tornan más vivaces. Lo vemos en el hospital sometido a un nuevo análisis radiactivo, realizando pruebas de adivinación con cartas mostradas por alguien con bata blanca (el siquiatra, probablemente), estudiando en varias aulas repletas de alumnos con edades que van variando segundo a segundo... Sorprende el enorme desarrollo de su cuerpo, potente y musculado, ejercitándose en las diversas artes marciales ataviado con vestimentas militares.

El rostro cambiante de Sasha se alterna con los de Mijail Gorbachov, Boris Yeltsin y Vladimir Putin. Es la historia de una URSS desmembrada, en la que la República de Rusia se convierte en su principal heredera. Una Rusia donde sigue creciendo y transformándose nuestro Sasha, aquel que había sido momentáneamente desintegrado por el tubo de un alienígena en el parque de Voronezh. Un suceso que al parecer cambió radicalmente su vida debido al interés mostrado por las autoridades hacia su persona.

Por último, Sasha aparece en posición de firmes, vistiendo un impecable uniforme desconocido para nosotros, en el que destaca la bandera tricolor de Rusia en el brazo. Un instructor, o acaso un oficial, se le acerca al oído y le murmura algo que no acertamos a oír. Al fondo, un frondoso bosque y un avión cruzando el cielo.

Alexandr Vorobiov es ya un hombre hecho y derecho, de complexión robusta y poderosa mirada, capaz de fulminarnos a las primeras de cambio. Sin embargo, algo se percibe sutilmente en esa mirada. La sensación de encontrarnos ante un individuo atormentado que, por causas que intuimos, jamás disfrutó de la juventud y ahora solo busca vengarse de todos los que le rodean. Un hombre hecho y derecho, sí, pero también una máquina de matar.

(Para matar a Rajoy)

Binéfar (Huesca), noviembre de 2012

LUNES

AliciaBonilla abordó al profesor en medio del pasillo justo a la hora de comenzar el segundo periodo de clases, el que seguía a la media hora de descanso que acababa de concluir. El momento del caos, cuando los alumnos subían y bajaban las escaleras golpeándose al cruzarse y vociferando como si fueran manifestantes en una concentración de protesta callejera. Atreverse a cruzar el pasillo en esos minutos era como caminar descalzo sobre ascuas.

—Antonio, atiéndeme un momento, tengo que darte una mala noticia.

La directora del instituto adornó aquellas palabras con una media sonrisa ladina en la que podía apreciarse que el asunto no revestía excesiva gravedad. Antonio respondió al abordaje limitándose a observar quedamente a su superiora jerárquica.

—Nada, no te preocupes. Simplemente que te ha tocado a ti.

El profesor continuó en silencio, aguardando más información y mirando a la directora como se mira al gusano de una manzana.

—Pues eso, chico, que te ha tocado un expediente. Hemos hecho el sorteo durante el recreo y ha salido tu número.

—¿Y?

Cuando algo no le interesaba, Antonio solía mostrar siempre su perfil más lacónico.

La directora, ante aquella aparente falta de disposición por parte de su compañero, empezó a perder la paciencia. Una muestra de su forma de ser, acaso algo acomplejada por el diminutivo de su apellido. Por lo demás, y continuando con su nombre, tampoco admitía demasiadas bromas respecto al País de las Maravillas.

—Como veo que ahora tienes clase, cuando acabes vienes a mi despacho y te pasaré los papeles del asunto. Supongo que eres consciente de que todos podemos ser jueces instructores en los casos de indisciplina grave.

—Si tú lo dices...

—No te hagas el tonto, que ya llevas muchos años en esto.¿Acaso no te había tocado nunca instruir un expediente?

—No sé, no recuerdo nada de eso.

Antonio tenía la habilidad de sacar de quicio a la directora, por lo que esta, ya algo nerviosa, decidióno continuar por el sendero de la ambigüedad zanjando el asunto con un desabrido imperativo.

—Cuando acabes tu clase vienes a mi despacho, no te olvides.

El profesor forzó un rictus que pretendía ser una sonrisa y continuó su camino hasta perderse en medio de la multitud. Los gritos y alaridos que le acompañaron durante el trayecto, intercambiados en media docena de lenguas, le hicieron sentirse como un neandertal dela cultura auriñaciense en medio de una cacería.

Sus alumnos, según costumbre, le aguardaban ante la puerta del aula como cuervos sobre un tendido eléctrico. Sin embargo, la clase transcurrió con normalidad. Cincuenta minutos después, Antonio bajóa la sala de profesores y tomó un periódico. Lo de siempre, nuevas noticias sobre la corrupción política, los latrocinios de Urdangarín y los recortes de Rajoy. No llevaba ni cinco minutos de lectura cuando se presentó Alicia con el rostro sombrío.

—¿No te he dicho que vinieras a mi despacho?

Antonio simuló que pensaba.

—Perdona, no me acordaba —mintió a continuación el profesor.

—Ya, pues vamos.

Antonio se colocó tras la directora y la siguió como un cordero dirigiéndose al establo. Incluso agachó la cabeza en señal de sumisión. La misma turbamulta de la hora anterior seguía subiendo y bajando escaleras sin tener muy claro cuál era su destino.

—Bueno, Antonio, ya sé que pretendes escaquearte, pero no lo vas a conseguir —dijo Alicia una vez se hubieron acomodado en el despacho—. Te ha tocado y punto. Forma parte de nuestras obligaciones.

—No juzguéis, y no seréis juzgados... Lo dice la Biblia.

—Sí, pero estamos en un Estado laico y aconfesional, donde la Biblia no pinta nada. Aquí tienes la denuncia de la profesora que sufrió las amenazas y el modelo de expediente que tú deberás completar. Si tienes alguna duda, en secretaría te ayudarán. ¿De verdad no has actuado nunca como juez instructor?

Antonio tomó los papeles, miró al techo y descubrió una mancha de humedad.

—Yo diría que no...

—Pues alguna vez tenía que ser la primera —dijo Alicia dudando de su compañero—. Si con el montón de años que llevas en esto nunca antes te había tocado ser juez, es que has tenido una suerte bárbara. Aunque parece ser que se te ha acabado el chollo. De todas formas, no es el fin del mundo, sino un simple proceso rutinario que en una semana habrás concluido. O al menos así lo espero... Hablas con la profesora afectada, la alumna encausada, sus padres y alguno de sus profesores, y cuando lo tengas todo pensado y bien pensado, propones la sanción que creas conveniente. Total, ya sabes que no podemos expulsarla más de diecinueve días lectivos.

—De acuerdo... Procuraré hacerlo correctamente, aunque no te garantizo nada. No se me dan muy bien estas cosas...

—Piensa que esto puede llegar al consejo escolar, donde los padres suelen mirar los expedientes disciplinarios con lupa. Intenta no quedar demasiado mal.

—Ya te he dicho que procuraré hacer lo correcto. Y ahora, si no mandas nada más, vuelvo a mi periódico.

—Sí, sí, puedes irte. Pero yo empezaría ya. Los expedientes deben concluirse lo antes posible, de hecho, en cinco días como máximo, tal y como marca la ley. Recuerda que una de las típicas quejas del profesorado es la de que las sanciones tardan mucho en aplicarse.

—Vaya, pues yo jamás me he quejado de eso.

—Tú no porque ya sabemos cómo eres, pero los demás, sí. O sea que aligera que es gerundio —zanjó la mujer en tono lapidario, aunque errando en su afirmación lingüística.

El profesor se quedóalgo pensativo, sin atreverse a dar la espalda a su superiora.

—¿Ocurre algo? —inquirió Alicia.

—Es que... No me atrevo a decirlo...

—¿Qué pasa ahora?

—Resulta que «aligera» no es gerundio, sino presente de indicativo. ¿Significa eso que quedo eximido de mi tarea como juez por error de procedimiento?

—¡Déjame en paz! —exclamó la directora destilando hiel. Comenzaban a notarse las primeras perlas de sudor en su frente, como siempre que la alteraban o le llevaban la contraria. Entonces, su termostato interno se desbarataba, y le venían sofocos de menopáusica.

Antonio, armado con una media sonrisa de satisfacción, regresó a la sala de profesores dispuesto a continuar con la prensa durante el tiempo que le quedaba hasta su siguiente periodo lectivo con alumnos. Sin embargo, sintió una punzada de frustración al comprobar que todos los periódicos se hallaban ahora en manos de otros tantos compañeros ociosos, los mismos que a menudo se peleaban por ser los primeros en hojearlos. Dirigió su mirada hacia la mesa de los ordenadores, tres míseros aparatos del tiempo de Matusalén cuando era joven, y de nuevo se encontró con que también estos estaban ocupados. Se trataba de otro frente donde también se producían continuas luchas entre los más haraganes, los que en sus ratos libres se dedicaban a pasar el tiempo realizando consultas privadas, pirateando películas o escribiendo correos. En definitiva, no encontró nada con lo que aligerar aquel rato, salvo un montón de propaganda sindical con más denuncias sobre los recortes y varias publicaciones dedicadas exclusivamente a la función docente y la pedagogía. Sin nada mejor con lo que distraer su atención, se sentó ante la amplia mesa que dividía en dos la sala y se dispuso a leer los documentos del expediente que le había tocado en suerte.

La joven que debía juzgar se llamaba Raquel, Raquel López, Raquel López Fernández, para ser más exactos. Un nombre bastante común, que a Antonio no le dijo nada. Nunca la había tenido como alumna. De hecho, ni siquiera la conocía.

El resto del documento tampoco incluía nada destacable. La clásica amenaza, una más, de una alumna fuera de sí hacia una profesora débil y sin demasiada experiencia. Según afirmaba la denunciante, la joven, que cursaba segundo de ESO, había proferido amenazas de la índole de «te mataré en cuanto salgamos a la calle»acompañadas de insultos como «vieja puta resentida» o simplemente «mala zorra», sin otro acompañamiento calificativo. Si la muchacha consideraba vieja a una profesora con menos de treinta primaveras, cuando se encontrara frente a Antonio, cuarenta y ocho a cuestas, seguro que lo confundía con el abuelo paterno de Tutankamon.

Una hoja informativa explicaba los pasos a seguir: acopio de todo tipo de información sobre la alumna que iba a ser juzgada, entrevista con las personas directamente afectadas y los padres o tutores de la encausada, charlas opcionales con otros posibles informantes (como compañeros de clase, el tutor del grupo y demás profesores de la muchacha) y resolución del expediente mediante la propuesta de sanción, que debía ser elevada a la dirección del centro para que esta dictaminara la pena definitiva, una pena que a su vez podía ser debatida y matizada en el consejo escolar. Como bien había apuntado ya la directora, el reglamento de régimen interior que regía en el instituto no preveía más de un mes de expulsión, días festivos incluidos. O lo que era lo mismo, diecinueve días lectivos alejada de las aulas. Otra posible sanción consistía en la asistencia por las tardes al centro, fuera ya del horario escolar, para realizar labores de limpieza del patio o de las aulas. Una pena que acostumbraba a ser rechazada por los afectadosy sus propios progenitores argumentando que ellos, o en su caso sus hijos, no ejercían de basureros.

Una vez retenidos los datos esenciales del asunto, Antonio se dirigió a la secretaría del instituto para estudiar el expediente académico y disciplinario de Raquel. No estaba de más conocer, a la hora de determinar el posible castigo,si la muchacha había recibido ya otras amonestaciones a lo largo del curso.

—Asun, ¿tienes por ahí los papeles de una tal Raquel López Fernández, alumna de segundo de ESO C? —preguntó Antonio a una de las secretarias.

—Así que te ha tocado a ti el expediente, ¿no? —dijo la aludida mientras manipulaba su ordenador.

—Sí, chica, sí, ya ves tú. Hoy no es mi día. Debería haberme quedado en casa para curar bien mi gripe.