10,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Laertes

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

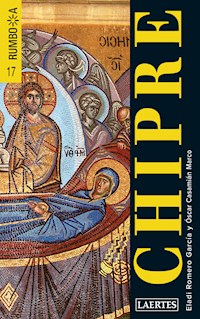

Equidistante de Europa, Asia y África, Creta es rica en vicisitudes históricas provocadas por las influencias e invasiones llegadas desde dichos continentes. Quizá la "invasión" más curiosa sea la protagonizada por los andalusíes expulsados de Alejandría en el siglo IX. Además, la civilización cretense o minoica hunde sus raíces en los mitos griegos, el más famoso de los cuales es el del rey Minos y su palacio, conocido como Laberinto, y el monstruo que en él habitaba: el Minotauro, abatido por Teseo con la ayuda de Dédalo y el ovillo mágico de Ariadna, mito que se evoca en el yacimiento de Knossós. Pero Creta es esto y mucho más: monasterios (Arkadi, Goniás...), cuevas de ensueño como la Diktaíon Andron, mitológica cuna de Zeus, ciudades y pueblitos tranquilos y playas, muchas playas en las que descansar y degustar la sabrosa gastronomía cretense.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

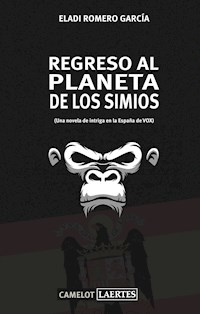

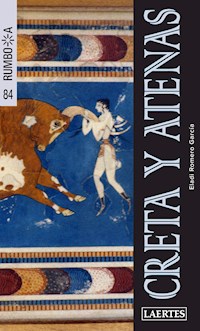

CRETA Y ATENAS

Colección dirigida y coordinada por Carmen Miret Trepat

Primera edición: junio 2013

© Eladi Romero García

© de las características de la colección y de esta edición:

Laertes, S.A. de Ediciones, 2013

C./ Virtut, 8 bajos – 08012 Barcelona

www.laertes.es / www.laertes.cat

Fotografía de la cubierta: Lluis Vilaró

Fotografías del interior: Eladi Romero, Pilar Calvera y otros

Cartografía y tratamiento de planos: Editorial Laertes

Fotocomposición y fotomecánica: JSM

ISBN: 978-84-7584-922-5

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual, con las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Dedicado a mi nieto, el rollizo Nil

Mi agradecimiento a Pilar Calvera Simón, Jesús Clavero, su esposa Mariví y sus hijas Laura y Sofía; a Estela Puyuelo y José Luis Pano, buena pareja de amigos. A todos agradezco su colaboración a la hora de redactar esta guía

INTRODUCCIÓN

Esta es una guía destinada a ese viajero que, desde España, quiere visitar Creta haciendo escala de un par o tres de días en Atenas, lo cual suele ser muy frecuente habida cuenta de que los vuelos directos desde nuestro país hasta la isla de Minos, o bien escasean, o resultan bastante caros. Por ello, ¿por qué no aprovechar la escala en Atenas para visitar la cuna de nuestra civilización occidental?

Una cuna algo abatida por la crisis económica, sí. Lo podemos leer en la última novela traducida al castellano de Petros Markaris, el autor griego de novela negra, titulada Liquidación final (Barcelona: Tusquets, 2012). Comienza de una forma tragicómica con la nota de suicidio de cuatro señoras jubiladas que deciden abandonar este mundo al unísono ingiriendo somníferos:

«Somos cuatro mujeres jubiladas, solas en el mundo. No tenemos hijos ni perros. Primero nos recortaron la pensión, nuestra única fuente de ingresos. Después tuvimos que buscar a un médico privado para que nos recetara nuestros medicamentos, porque los médicos de la Seguridad Social estaban de huelga. Cuando por fin conseguimos las recetas, en la farmacia nos dijeron que no servían, porque la Seguridad Social les debe dinero, y que tendríamos que pagar las medicinas de nuestro bolsillo, de nuestra pensión recortada. Nos dimos cuenta de que somos una carga para el Estado, para los médicos, para las farmacias y para la sociedad entera. Nos vamos, así no tendréis que preocuparos por nosotras. Con cuatro jubiladas menos, mejorarán vuestras condiciones de vida».

¿Le recuerda esto a algo muy próximo a nosotros?

Pero no nos pongamos tristes. Atenas, Creta y Grecia en general no es solo crisis. Es arte, sol, cultura mediterránea. El nuevo museo de la Acrópolis es uno de los mejores del mundo, las playas de Creta resultan excepcionales por su temperatura ideal. Recordemos a Minos y al Minotauro. Levantemos ese ánimo y volemos hacia esos paraísos que, aun en crisis, siempre sabrán darnos sorpresas agradables.

ATENAS

EL NOMBRE DE ATENAS

El nombre de Atenas (Αθήνα), relacionado con el de su patrona la diosa Atenea, resulta difícil de determinar, pues no tiene un origen etimológico claramente griego. El mito tradicional afirmaba que dicho nombre había sido otorgado por dicha diosa, aunque es posible que el nombre de la diosa Atenea derive en realidad del de la ciudad y, por lo tanto, sea posterior. Dicho mito fue narrado por diversos autores de la Antigüedad, desde Herodoto a Plutarco o Pausanias, e incluso se convirtió en el tema del relieve escultórico situado en el frontón oeste del Partenón. La historia dice más o menos así:

Cuando un grupo de griegos decidió fundar su ciudad, se presentaron dos dioses candidatos a protegerla y dar su nombre. Eran Atenea, diosa de la sabiduría, y Poseidón, dios del mar. Para elegir entre los dos, los ciudadanos solicitaron un regalo a cada uno de ellos con la intención de valorar el mejor y más útil. Poseidón golpeó entonces con su tridente en una roca, de la que brotó una fuente (en otras versiones se afirma que hizo surgir un espectacular caballo del mar), aunque de agua salada. Atenea, por el contrario, hizo brotar un olivo, del que se podía obtener aceite, madera y alimento. Comparando ambos presentes, los griegos del lugar consideraron más útil el olivo que la fuente salada (o el caballo), y a través de su rey, Cécrope, se encomendaron a Atenea, por lo que llamaron a su ciudad Atenas. Más tarde, en la parte más alta de la ciudad, la Acrópolis, construirían en su honor el conjunto de templos más hermoso de toda Grecia, destacando la casa de la diosa o Partenón (cuyo nombre significa «el hogar de Atenea Parthenos», es decir, virgen). Además, en ese mismo espacio se mantuvo durante varios siglos un olivo sagrado también dedicado a la misma diosa.

HISTORIA

Orígenes, características y demografía de la ciudad antigua. El espacio que hoy ocupa Atenas (en especial la Acrópolis o «ciudad alta», una posición estratégica natural que domina la llanura circundante) fue habitado por primera vez en el Neolítico, más o menos a finales del iv milenio a.C. o acaso algo más tarde. El primitivo asentamiento se encontraba a unos 20 kilómetros tierra adentro desde el golfo Sarónico, en el centro de la llanura recorrida por el río Cefiso, un valle fértil limitado al norte por el monte Pentélico y al este por el monte Himeto.

En el primer milenio antes de Cristo, la ciudad ocupaba un área muy pequeña comparada con la actual metrópolis de Atenas. Su espacio amurallado abarcaría una superficie de aproximadamente dos kilómetros de este a oeste, y un poco menos de norte a sur, aunque en su apogeo la urbe clásica incluiría suburbios extramuros. La Acrópolis estaría situada justo al sur del centro de la zona amurallada.

El ágora, el centro comercial y social de la ciudad, se ubicaba a unos 400 m al norte de la Acrópolis, en lo que hoy es el distrito de Monastiraki. La colina de Pnyx, donde se reunía la asamblea ateniense, estaba en el extremo occidental de la ciudad, y el arroyo Eridanos (un afluente del Ilissos, río a su vez afluente del Cefiso, que nace en la vecina colina de Licabetos) atravesaría la zona céntrica de la urbe.

Dentro de las murallas se alzaban los lugares religiosos más importantes de Atenas, como el templo de Atenea Parthenos o Partenón, en la parte superior de la Acrópolis, donde aún podemos contemplar su estructura bastante completa; el templo de Hefesto (que aún permanece casi intacto) y el templo de Zeus Olímpico u Olympeion (fue el mayor templo de Grecia, aunque hoy se encuentre en ruinas).

En su época de mayor esplendor, durante los siglos v y iv a.C., Atenas y sus suburbios tenían una población de al menos 350.000 habitantes. De esos, un gran número eran esclavos o residentes extranjeros conocidos como metecos, que no disfrutaban de derechos políticos pero sí se beneficiaban de garantías en el plano judicial y pagaban un impuesto especial llamado metoíkion. Quizá solamente el 1 o el 2 % de la población eran ciudadanos masculinos adultos, elegibles para reunirse, votar y ser elegidos en la asamblea. La población de Atenas comenzó a disminuir tras la guerra del Peloponeso.

Según el historiador clásico Tucídides, al comienzo de dicha guerra (que él mismo narró con todo lujo de detalles), es decir, en el último cuarto del siglo v a.C., los ciudadanos atenienses eran unos 40.000. Incluyendo sus familias, sumarían unas 140.000 personas en total. Los metecos se contarían en torno a 70.000 personas, mientras que la estimación del número de esclavos se situaría en torno a 150.000 y 400.000. Por lo tanto, aproximadamente una décima parte de la población estaba integrada por varones adultos ciudadanos, con derecho a reunirse, votar y ser elegidos en la asamblea. Después de las conquistas de Alejandro Magno, durante el siglo iv a.C. la población de la ciudad comenzó a disminuir a medida que los griegos emigraron a los imperios helenísticos del este.

Los tiempos oscuros. Habitada ya desde finales de iv milenio a.C., tal y como hemos dicho, a comienzos del siglo xiv a.C. el lugar se había convertido en un destacado centro de la civilización micénica (o aquea). La Acrópolis constituía una poderosa fortaleza con muros ciclópeos, cuyos restos pueden contemplarse en algún tramo. En su cima, más o menos donde luego se levantó el templo Erecteión, ciertos cortes en la roca han permitido suponer que allí se habría situado un palacio. Entre el 1250 y 1200 a.C. se construyó una escalera hacia la parte baja con el fin de alcanzar un manantial sagrado.

A diferencia de otros centros micénicos como Micenas y Pilos, desconocemos si Atenas sufrió la destrucción acaecida hacia el 1200 a.C., acontecimiento atribuido a menudo a la invasión de los dorios. De hecho, los atenienses siempre se consideraron jonios puros, es decir, descendientes de una de las tribus indoeuropeas que habrían colonizado la llanura del Ática, y que asimismo desarrollarían un dialecto griego propio. Estos jonios, para Herodoto antiguos aqueos expulsados de sus tierras, también colonizarían las costas de Asia menor (zona que acabó llamándose Jonia), con cuyas ciudades se sentían más identificados los atenienses.

Sin embargo, Atenas, al igual que muchos otros asentamientos de la Edad del Bronce, entró en decadencia económica a finales del ii milenio a.C.

Al iniciarse la Edad del Hierro, más o menos hacia el 900 a.C., Atenas volvió a recuperar la prosperidad y se convirtió en un destacado centro de comercio regional. Así lo atestiguan los hallazgos arqueológicos realizados en el barrio del Kerameikós (o Cerámico), espacio donde se ubicaría más tarde el ágora, convertido ahora en una gran necrópolis con enterramientos bastante lujosos. Este cambio económico puede muy bien ser el resultado de su ubicación central en el mundo griego, de poseer un baluarte seguro en la Acrópolis y de su accesibilidad al mar, lo que le dio una ventaja natural frente a rivales continentales como Tebas y Esparta.

Según la leyenda, Atenas había sido originalmente gobernada por reyes, una situación que pudo haber continuado hasta el siglo ix a.C. A partir de relatos posteriores, se cree que estos reyes constituían los dirigentes de las familias terratenientes o aristocráticas, conocidas como los eupátridas (del griego, «bien nacidos»). Estas familias gobernaban el pequeño Estado mediante un consejo que se reunía en el Areópago o colina de Ares, situada al oeste de la Acrópolis. Cuando el último rey legendario Codro se suicidó para evitar que su ciudad cayera en manos de un grupo de invasores dorios procedentes del Peloponeso (suceso fechado hacia el 1068 a.C.), los principales funcionarios del gobierno pasaron a llamarse arcontes, siendo el polemarca el jefe de las tropas defensivas.

El engrandecimiento del Estado ateniense habría surgido de la unión o dominación de otros asentamientos menores del Ática (las famosas cuatro tribus de las narraciones clásicas), en un proceso que se denominó sinecismo, llevado a cabo por el mítico rey Teseo. De esta forma, Atenas se convirtió en el mayor y más rico Estado griego del continente, aunque en un principio estuviera controlado solo por una minoría aristocrática.

Los primeros cambios políticos hasta la implantación del sistema democrático. En el siglo vii a.C., se había extendido en Atenas un enorme malestar ante el dominio de las familias aristocráticas y su peculiar forma de gobernar, que únicamente les beneficiaba a ellos. Por ello, el consejo del Areópago decidió nombrar arconte legislador a Dracón, quien se propuso recopilar por escrito un código con las principales leyes del Estado (621 a.C.). Tal código, que castigaba con penas muy severas las infracciones menores, también pretendía acabar con la venganza privada. La tradición afirma que el código no gustó a los atenienses, los cuales obligaron a Dracón a marchar al exilio. Poco después, un nuevo legislador llamado Solón lograría establecer un sistema legislativo bastante más justo.

Busto de Solón

Hacia el 594 a.C., las reformas de Solón habían abordado tanto cuestiones políticas como económicas. El poder económico de los eupátridas se redujo al prohibir la esclavitud de los ciudadanos atenienses como castigo por deudas contraídas. También se liberalizó el comercio, lo que permitió el surgimiento de una clase mercantil urbana y próspera. Políticamente, Solón dividió a los atenienses en cuatro clases, en función de su riqueza y de su capacidad para cumplir el servicio militar. La clase más pobre o de los thetai, que constituía la mayoría de la población, recibió derechos políticos por primera vez, permitiéndoseles votar en la Ekklesía (asamblea popular, con amplios poderes electivos y políticos). Sin embargo, solo las clases altas podían ocupar cargos políticos. El Areópago continuó funcionando, aunque sus poderes se redujeron.

Atenea Parthenos

El nuevo sistema sentó las bases de lo que eventualmente se convirtió en la democracia ateniense, pero a corto plazo no logró sofocar el conflicto de clases. Tiempo después (en el 541 a.C.), Pisístrato, un primo de Solón, tomó el poder al conseguir aglutinar el descontento popular que todavía pervivía. A Pisístrato se le suele llamar tirano, aunque la palabra griega tyrannos no significa gobernante cruel y despótico; en este caso, se le denominó así porque tomó el poder por la fuerza. De hecho, Pisístrato era en realidad un gobernante muy popular, que hizo de Atenas un rico y poderoso Estado gracias a su supremacía naval en el Egeo. En buena medida preservó la constitución de Solón, aunque asegurándose de que él y su familia controlaran los principales resortes del Estado.

Pisístrato murió en el año 527 a.C., y fue sucedido por sus hijos Hipias e Hiparco. Estos demostraron ser peores gobernantes, y de hecho, en el 514 a.C. Hiparco fue asesinado en una disputa privada. Hipias se convirtió entonces en un dictador muy impopular, de forma que acabó derrocado cuatro años después. Un político radical de origen aristocrático llamado Clístenes se hizo cargo del poder, siendo él quien estableció definitivamente la democracia en Atenas.

El Estado ateniense clásico. Las reformas de Clístenes (508-507 a.C.) reemplazaron a las tradicionales cuatro tribus con diez nuevas establecidas de acuerdo con una base territorial, no económica. De cada nueva tribu o demos se elegían 50 miembros, que sumando un total de 500 formaban la Boulé, un consejo que gobernaba administrativamente Atenas. La asamblea quedó abierta a todos los ciudadanos, siendo a la vez un poder legislativo y un tribunal supremo, excepto en los casos de asesinato y asuntos religiosos, que se convirtieron en los únicos objetos de actuación del Areópago. Todos estos ciudadanos quedaron igualados ante la ley, y muchos metecos pudieron alcanzar a su vez la ciudadanía ateniense. Para evitar nuevos intentos dictatoriales, se estableció el ostracismo, votación de los ciudadanos para expulsar de Atenas a cualquier personaje que mostrara excesivas ambiciones políticas (algo que, bien mirado, debería implantarse también en España al menos una vez por semana). Este sistema se mantuvo durante bastante tiempo con pocas variaciones y, salvo algunas interrupciones breves, duró hasta que en el año 338 el rey Filipo II de Macedonia derrotó a los atenienses en la batalla de Queronea.

Las guerras del siglova.C. En el mundo griego, los Estados de Atenas y Esparta eran los que compartían la hegemonía. En el año 499 a.C., los atenienses enviaron tropas para ayudar a las ciudades jonias de Asia Menor, sublevadas contra su señor el emperador persa (la revuelta jónica). Esto provocó dos invasiones persas en Grecia, conocidas como guerras médicas. Nueve años después, el ejército de Atenas (junto con un contingente menor procedente de la ciudad de Platea), liderado por el jefe militar Milcíades, derrotó a la primera invasión de los persas enviados por su emperador Darío I en la batalla de Maratón.

En el año 480 a.C., los persas regresaron al mando del hijo de Darío, Jerjes I. La coalición griega les hizo frente primero en el paso de las Termópilas (batalla mítica elogiada ya por Herodoto y mucho más tarde en novelas y películas). No obstante, el ejército persa, mucho más numeroso, superó el obstáculo y se presentó a las puertas de Atenas, ciudad que ocupó tras ser evacuada por la mayoría de sus habitantes. La urbe fue saqueada, aunque al poco tiempo los atenienses y sus aliados, dirigidos por Temístocles, hicieron frente a la flota persa en la batalla de Salamina (isla situada en el golfo Sarónico). Jerjes, que confiaba en la superioridad numérica de su flota, presenció de forma optimista la batalla desde un trono situado en tierra, aunque al final solo asistió a una derrota en toda regla.

En el 479 a.C., atenienses y espartanos, junto a sus aliados, derrotaron de nuevo al ejército persa en la batalla de Platea. Atenas continuó la guerra, llevándola hasta el Asia Menor. Sus victorias le permitieron organizar y dirigir la llamada Liga de Delos, una confederación naval que integraba a varios pequeños Estados griegos y destinada a contrarrestar nuevas ofensivas persas.

El periodo comprendido entre el final de la guerra persa y el dominio macedonio marcó el auge de Atenas como centro de la cultura griega, destacando en literatura (poesía, teatro), filosofía y artes (arquitectura, escultura). En ese momento, la sátira política divulgada por los comediantes en sus teatros tuvo una notable influencia en la opinión pública ateniense. Algunas de las figuras más importantes de la historia cultural e intelectual occidental desarrollaron sus actividades en la Atenas de esta época: los dramaturgos Esquilo, Eurípides y Sófocles, el comediógrafo Aristófanes, el médico Hipócrates, los filósofos Sócrates y Platón, los historiadores Herodoto, Tucídides y Jenofonte, el poeta Simónides y el escultor Fidias. El estadista más importante del momento fue Pericles. Los atenienses emplearon parte del tributo pagado por los miembros de la Liga de Delos para construir el Partenón y otros grandes monumentos de la Atenas clásica.

Sin embargo, el resentimiento de otras ciudades ante la hegemonía ateniense dio lugar a la guerra (o guerras) del Peloponeso, que se inició en el año 431 a.C. y enfrentó a Atenas y su imperio de ultramar, cada vez más rebelde, contra una coalición de estados terrestres liderada por Esparta. El conflicto terminó con la victoria de esta última y el fin de dominio de Atenas en el mar.

Durante el segundo año de la guerra del Peloponeso, la capital del Estado ateniense se vio afectada por una epidemia devastadora, conocida como la peste de Atenas, por la que murieron, entre otros, Pericles y sus dos hijos mayores. La ciudad perdió aproximadamente un tercio de las personas refugiadas. Y al concluir la contienda con la victoria de la oligárquica Esparta (404 a.C.), la democracia ateniense fue temporalmente suprimida al culparse de la derrota a políticos democráticos como Cleón y Cleofón. Sin embargo, al año siguiente el tradicional gobierno popular fue restaurado por Trasíbulo, decretándose además una amnistía.

La última democracia ateniense y la integración en el imperio macedonio. Los antiguos aliados de Esparta pronto se volvieron en su contra debido a su política imperialista, y los viejos enemigos de Atenas como Tebas o Corinto no tardaron en convertirse en amigos. De esta forma, los atenienses llegaron a organizar una segunda liga de ciudades contra los espartanos (378 a.C.). Finalmente, Tebas derrotó a Esparta en el 371 a.C. en la batalla de Leuctra, y para entonces las ciudades griegas (incluyendo Atenas y Esparta) se volvieron contra la nueva potencia tebana.

Busto de Pisístrato

A mediados del siglo iv a.C., el reino de Macedonia, ubicado al norte de Grecia, se convertirá en árbitro dominante de los asuntos atenienses a pesar de las advertencias de Demóstenes, su último gran estadista independiente. En el 338 a.C., los ejércitos rey macedonio Filipo II derrotaron a las ciudades griegas en la batalla de Queronea, que puso fin a la independencia ateniense. Posteriormente, las conquistas de su hijo Alejandro Magno ampliaron los horizontes de los helenos e hicieron que los tradicionales pequeños estados quedaran obsoletos. Atenas siguió siendo una ciudad rica y con una vida cultural brillante, aunque dejó de ser un poder totalmente independiente.

A la muerte de Alejandro en el 323 a.C., Atenas intentó sacudirse el yugo macedonio junto a otras ciudades griegas, que fueron derrotadas por el regente de Macedonia Antípatro. Los atenienses abandonaron definitivamente su sistema democrático para ser gobernados por una oligarquía local sometida a los señores del norte de Grecia, hasta que en el 146 a.C. la república romana se convirtió en la nueva potencia tutelar de la región.

El dominio romano. Un intento de evitar el dominio de Roma en Grecia lo protagonizó Mitrídates VI, rey helenístico del Ponto (costa del mar Negro). Sin embargo, el cónsul Lucio Cornelio Sila se presentó en tierras griegas con un ejército romano y al año siguiente, tras un sitio de cinco meses, tomó Atenas y la saqueó. El puerto de El Pireo y el odeón de Pericles fueron destruidos, aunque la mayoría de los principales monumentos urbanos siguieron en pie.

Busto de Pericles

Años después, en el 22 a.C., Atenas quedaría integrada en la provincia romana de Acaya, cuya capital era Corinto. Siguió siendo un destacado centro cultural y artístico y gozó durante el Imperio romano de la protección de los emperadores y de las elites políticas, disfrutando de cierta prosperidad que se ve reflejada en la construcción de numerosos edificios públicos y en el patronazgo de intelectuales y artistas atenienses. Entre las personalidades que más aportaron al esplendor de la ciudad destaca el emperador Adriano, que tomó a la ciudad bajo su protección e inició un plan de embellecimiento con el objetivo de recuperar su tradicional magnificencia. Se encargó de finalizar el templo de Zeus Olímpico y levantó otros importantes edificios, como el templo de Hera, la stoa (plaza porticada) de Adriano, la gran biblioteca y el monumental arco que también lleva su nombre. Atenas se convertía así en uno de los principales focos culturales del mundo romano. Los cristianos también se sintieron atraídos por la ciudad ática, llegando el propio san Pablo a predicar en sus calles y plazas. Entre las conversiones más significativas destaca la de Dionisio Areopagita, juez del Areópago, siendo nombrado obispo por el propio apóstol. Posteriormente Dionisio sufrió martirio en la hoguera, lo que le convirtió, lógicamente, en santo.

En la segunda mitad del siglo iii (ya d.C.), la tranquila existencia de los griegos se verá alterada por la derrota del emperador Decio ante los bárbaros. Los godos saquearon las principales ciudades helénicas. La sensación de inseguridad llevaría el consiguiente reforzamiento de los sistemas defensivos, reconstruyéndose en Atenas las viejas murallas de Temístocles. Sin embargo, las defensas no fueron suficientes, y en el año 267 los hérulos arrasaron la ciudad, lo que supondría uno de los principales desastres de la historia de Atenas. Como otros muchos edificios, la biblioteca de Adriano fue destruida y el ágora arrasada. La consecuencia inmediata de este ataque bárbaro será la construcción de una nueva muralla alrededor de la Acrópolis, que llegaría al ágora. La fortificación abarcaba así los principales edificios como el templo de Asclepio, la stoa de Eumenes y parte del antiguo acueducto de Pisístrato. Atenas disponía desde estos momentos de un triple cinturón defensivo que se mantuvo a lo largo de los siglos, aunque no evitaría la llegada de nuevas invasiones, saqueos y desastres.

En el Imperio griego. La división del Imperio romano en una zona occidental más débil y otra oriental o griega, más resistente, hizo que esta última (el llamado Imperio bizantino) controlara la ciudad de Atenas. A partir de entonces, el papel de la religión cristiana, dominante y excluyente, provocó que el emperador Justiniano cerrara en el 529 las escuelas filosóficas de Atenas. El Partenón, el Erecteión y el Teseión se convirtieron en iglesias, y muchas obras de arte fueron trasladadas a Constantinopla/Bizancio, la capital imperial.

En torno al año 600, la ciudad se había reducido considerablemente debido a nuevas invasiones bárbaras de ávaros y eslavos. A medida que avanzaba el siglo vii, gran parte de Grecia fue invadida por distintos pueblos eslavos, y Atenas entró en un periodo de incertidumbre e inseguridad. La figura más notable de este momento fue la emperatriz Irene, natural de Atenas y coetánea de Carlomagno, que se hizo con el control del Imperio bizantino como viuda que fue del emperador León IV.

A mediados del siglo noveno, Grecia volvía a estar bajo el seguro control de los bizantinos, y Atenas comenzó a recuperarse e incluso a crecer. Las evidencias arqueológicas permiten afirmar que la ciudad medieval experimentó un momento de crecimiento rápido y sostenido a partir del siglo xi hasta finales del xii. El ágora o mercado, que había sido abandonada desde la Antigüedad tardía, volvió a funcionar, y pronto Atenas se convirtió en un importante centro de producción de jabones y colorantes. Llegaron extranjeros, sobre todo venecianos, y los comerciantes hicieron prosperar los puertos del Egeo. Fue un tiempo dorado para el arte bizantino-ateniense, pues en ese momento se levantaron diversas iglesias que todavía se mantienen en pie.

Ducado latino. Sin embargo, esta prosperidad medieval no iba a durar. En 1204, los guerreros de la Cuarta Cruzada conquistaron Atenas, y la ciudad no se recuperó. Hasta 1458, momento en que cayó en manos de los otomanos, fue gobernada por nobles latinos (es decir, occidentales) a lo largo de tres periodos claramente establecidos por los historiadores. En un primer periodo borgoñón, Atenas fue inicialmente la capital del homónimo ducado de Atenas, un feudo del Imperio latino que sustituyó a Bizancio. El ducado, perteneciente a la familia borgoñona De la Roche, cambió más tarde la capitalidad a Tebas, aunque Atenas siguió siendo el centro eclesiástico de mayor influencia en el ducado, acogiendo la principal fortaleza. Los borgoñones añadieron un campanario al Partenón, reforzaron las murallas de la Acrópolis e introdujeron costumbres caballerescas como los torneos, aunque también se vieron influenciados por la cultura greco-bizantina.

Escudo ducal de la familia De la Roche

En 1311, Atenas fue conquistada por la compañía catalana, una banda de mercenarios llamados almogávares en un principio contratados por el emperador bizantino y más tarde por nobles latinos de la zona. Después de 1379, cuando los catalanes perdieron Tebas (conquistada por una compañía de mercenarios navarros al servicio del emperador latino), y hasta 1388, Atenas se convirtió en la capital de un ducado integrado en la Corona de Aragón. Fue un momento oscuro en la historia de la ciudad, sede de una veguería catalana con su propio castellano, capitán, y veguer. En algún momento de este periodo, la Acrópolis volvió a reforzarse. Sirva como curiosidad que el actual titular del ducado de Atenas es el rey de España Juan Carlos I de Borbón, «el Cazador».

En 1388, el florentino Nerio Acciaiuoli tomó la ciudad y se hizo duque. Los florentinos tuvieron que disputar la ciudad con la República de Venecia, pero finalmente salieron victoriosos después de siete años de gobierno veneciano (1395-1402). Los descendientes de Nerio Acciaiuoli gobernaron la ciudad y todo el ducado hasta la conquista turca de 1456, año en que el duque Francesco II rendía la Acrópolis a los atacantes.

Turcos y venecianos. En 1458, el sultán turco Mehmet II entraba en Atenas, rindiendo homenaje a sus bellezas, prohibiendo su saqueo y destrucción bajo pena de muerte y ordenando más tarde la ejecución del exduque Francesco, a quien algunos de sus seguidores pretendían restaurarle en el poder local. El dominio otomano duraría 375 años.

A pesar de los esfuerzos iniciales llevados a cabo por las autoridades otomanas para convertir Atenas en una capital provincial modelo, la población de la ciudad disminuyó notablemente, y en el siglo xvii ya apenas era más que un pueblo. Para colmo, en 1640, la pólvora almacenada en el Partenón y los Propileos estalló por culpa de un rayo, causando en estos edificios una gran destrucción.

En 1687, en el marco de la guerra de Morea (turcos contra venecianos), Atenas fue asediada por estos últimos, y el templo de Atenea Niké acabó desmantelado por los otomanos para fortificar el Partenón. Un disparo efectuado durante el bombardeo de la Acrópolis provocó nuevamente el estallido del polvorín ubicado en el Partenón, que volvió a sufrir severos daños hasta darle el aspecto que vemos hoy. Los venecianos tomaron la ciudad durante unos seis meses, aunque luego siguió la contraofensiva que volvió a dañar el Partenón. Parte del frontón occidental se retiró, causando aún más daño a la estructura del edificio.

En 1688 las fuerzas turcas prendieron fuego a la ciudad. Más tarde, diversos monumentos fueron destruidos para obtener material destinado a un nuevo muro que los otomanos construyeron alrededor de la ciudad en 1778. Entre 1801 y 1805 lord Elgin, embajador británico ante el Imperio otomano, se las arregló para obtener algunas de las esculturas del Partenón y del Erecteión (los famosos mármoles de Elgin), de forma que el friso de las Panateneas (que recoge la fiesta celebrada en honor a Atenea), una de las seis cariátides del Erecteión, sustituida por un molde de yeso, y hasta unas cincuenta piezas (incluidos tres fragmentos comprados por franceses) fueron llevadas en su mayoría a Londres, y hoy pueden contemplarse en el Museo Británico de dicha ciudad.

Independencia y capital de reino. En 1822, los independentistas griegos tomaron Atenas, recuperada de nuevo por los otomanos cuatro años después (aunque la Acrópolis resistiera hasta 1827). Una vez más, los viejos monumentos de la ciudad sufrieron los desmanes de la guerra. El ejército otomano se mantuvo en posesión de la urbe hasta marzo de 1833, momento en que se retiró definitivamente. Por aquel entonces, Atenas solo tenía unas 400 casas habitadas (entre 4 y 5.000 habitantes), en su mayoría ubicadas en el barrio de Plaka, sito alrededor de la Acrópolis.

Maratón de los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, 1896.

En el centro, Harilaos Vasilakos, estudiante, quien terminó segundo detrás

de su compatriota, el pastor Spiridon Louis

En 1832, Otto, príncipe de Baviera, fue proclamado por las potencias europeas rey de Grecia, adoptando la grafía griega de su nombre (que pasó a ser Othon u Otón) y el traje nacional de sus nuevos súbditos. Una de sus primeras preocupaciones fue la de llevar a cabo un detallado estudio arqueológico y topográfico de Atenas, la nueva capital, tarea que asignó a Gustav Eduard Schaubert y a Kleanthes Stamatios.

La elección en 1834 de Atenas como capital griega se adoptó, lógicamente, por razones históricas y sentimentales. Como había pocas construcciones de épocas bizantina, latina u otomana, se estableció un plan para modernizar la ciudad, levantándose diversos edificios públicos de nuevo cuño. El mejor legado de esta época son los edificios de la Universidad de Atenas (1837), el antiguo palacio real (ahora el edificio del Parlamento griego, fechado en 1843), los jardines nacionales de Atenas (1840), la Biblioteca Nacional de Grecia (1842), la Academia Nacional Griega (1885), el Zappeion (edificio destinado a los primeros juegos olímpicos, convenciones y exposiciones, comenzado en 1874), la antigua sede del Parlamento (1858), el nuevo palacio real (hoy palacio presidencial, de 1897) y el Ayuntamiento (1874). Por las mismas razones sentimentales, Atenas acogió los Juegos Olímpicos de 1896 y 1906 (estos últimos no reconocidos por el Comité Olímpico Internacional).

La ciudad vivió su segundo periodo de crecimiento explosivo después de la desastrosa guerra contra Turquía en 1921, cuando más de un millón de refugiados griegos de Asia Menor fueron reasentados en Grecia. Suburbios como Nea Ionia y Nea Smyrni nacieron como asentamientos en las afueras destinados a estos refugiados.

II Guerra Mundial, posguerra y crisis. En el marco de la II Guerra Mundial, Atenas fue ocupada por los alemanes en 1941, experimentando privaciones terribles durante los últimos años del conflicto. En 1944 hubo fuertes combates en la ciudad entre comunistas y las fuerzas monárquicas apoyadas por los británicos.

Después de la guerra, Atenas comenzó a crecer de nuevo gracias a los emigrantes procedentes del medio rural y de las islas. La entrada de Grecia en la Unión Europea en 1981 trajo una avalancha de nuevas inversiones para la ciudad, aunque también problemas sociales y medioambientales. En aquellos años, Atenas llegó a convertirse en la capital mundial con mayor congestión de tráfico y contaminación, planteando nuevas amenazas para sus monumentos (vibraciones, corrosión del mármol, etc.). Estos problemas ambientales y de infraestructura constituyeron la razón principal por la que Atenas no pudo asegurar en 1996 los Juegos Olímpicos del centenario (celebrados en Sídney), por lo que al final tuvieron lugar en 2004.

Para dichos juegos, tanto la administración de Atenas como el gobierno griego, con la ayuda de fondos de la Unión Europea, llevaron a cabo importantes proyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto de Atenas y la reestructuración del metropolitano. La ciudad también abordó la contaminación del aire mediante la restricción del uso del automóvil en su área central. A pesar del escepticismo de muchos observadores, los juegos fueron un gran éxito y concedieron cierto prestigio al país, prestigio que se derrumbó a raíz de la crisis económica oficialmente iniciada en 2008.

La terrible crisis económica actual. El 5 de abril de 2012 un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas se quitó la vida delante del Parlamento griego de un disparo en la cabeza. Dejó una nota donde se leía: «Soy jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar comida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida». Esto hizo que aumentaran las protestas en las calles por una crisis financiera, iniciada hacia 2010, y que ha convertido a Grecia en el país con mayor índice de paro de Europa (seguido, claro es, de España).

En una Atenas llena de grafittis que hablan del asunto, el viajero comprueba los efectos de la crisis ya al primer vistazo. Gente paseando por las plazas en días laborables, tiendas cerradas, mercadillos que surgen como setas para comprar y vender gangas, taxistas que, en inglés o mediante señas, profetizarán al español que utilice su vehículo que pronto estaremos como ellos. Incluso es posible encontrarse de bruces con alguna manifestación en la que haya palos con la policía. En fin, paciencia y comprensión hacia ese pueblo hermano nuestro que es el griego.

VISITA A LA CIUDAD

Acrópolis (Ακρόπολης)

[Acceso por el paseo peatonal Dionisiou Areopagitou. De lunes a sábados de 8-19 h (18 h en invierno), domingos y festivos de 8-15 h. Visita de pago, con entrada válida para otros monumentos. 210 3214172/210 3225385. http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2384 / www.acropolisofathens.gr]. La Acrópolis (en griego, «ciudad alta») de Atenas es una meseta caliza de 270 m de longitud y 85 de anchura, situada 156 m sobre el nivel del mar. Constituye el más grande y principal santuario de la ciudad antigua, y contiene los monumentos más famosos de la Grecia clásica (Partenón, Erecteión, Propileos, templo de Atenea Niké), por lo que fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1987.

HISTORIA

La Acrópolis, dedicada principalmente a la patrona clásica, la diosa Atenea, domina el centro de la ciudad moderna. Los mitos más famosos de la antigua Atenas, sus mayores festividades religiosas, los primeros cultos y varios eventos decisivos en la historia de la ciudad están todos conectados a este recinto sagrado. Los monumentos de la Acrópolis armonizan con su entorno natural, y en ellos, como obras maestras únicas de la arquitectura antigua, se combinan diferentes órdenes y estilos cásicos de la manera más innovadora, por lo que influyeron en el arte y la cultura durante muchos siglos. La Acrópolis del siglo v a.C. es además el reflejo más exacto del esplendor, poder y riqueza de Atenas en época principal, la edad de oro de Pericles.

La Acrópolis

Los fragmentos de cerámica hallados, correspondientes al Neolítico (4000 /3500-3000 a.C.), demuestran que la colina fue habitada desde muy pronto. Hacia el siglo xiii a.C. se levantó una muralla, y la ciudadela se convirtió en el centro de un reino micénico, incluyendo lógicamente un palacio. Esta fortificación temprana se conserva parcialmente, por lo que su perímetro se puede rastrear con bastante precisión. La Acrópolis se convirtió en un lugar sagrado ya en el siglo viii a.C. con el establecimiento del culto de Atenea Polias (o de la Ciudad), cuyo templo se situaba en el lado noreste de la colina. Este santuario floreció bajo Pisístrato a mediados del siglo vi a.C., momento en que se instituyó la fiesta de las Panateneas (principal evento religioso de la ciudad). Se levantaron entonces los primeros edificios monumentales de la Acrópolis, entre ellos el llamado templo viejo de Atenea (que albergaba la imagen de Atenea Polias) y el Hecatompedón, predecesor del Partenón, ambos dedicados a la patrona sagrada. El santuario de Artemisa Brauronia y el primer propileo monumental datan también de este periodo. Numerosas ofrendas votivas de gran valor, como los mármoles de korés (estatuas femeninas), esculturas ecuestres, bronces o estatuillas de terracota eran depositadas en el santuario principal. Diversas inscripciones encontradas demuestran la gran importancia alcanzada por el culto a Atenea en estos años. Después de que los atenienses derrotaran a los persas en Maratón (490 a.C.), se iniciaron las obras de un templo mayor conocido como Prepartenón, todavía sin terminar cuando los persas de Jerjes I invadieron el Ática en el año 480 a.C., saqueando la Acrópolis y prendiendo fuego a sus monumentos. Los atenienses enterraron después las esculturas supervivientes y numerosas ofrendas votivas en el interior de las cavidades naturales situada en la roca sagrada, formando terrazas artificiales. También fortificaron la Acrópolis con dos nuevos muros, el muro de Temístocles en el norte y el de Cimón en el sur. Varios elementos arquitectónicos de los templos en ruinas se incorporaron en ese muro norte, siendo todavía visibles. A mediados del siglo v a.C., cuando la Acrópolis se convirtió en la sede de la Liga de Delos y Atenas en el mayor centro cultural de su época, Pericles inició un ambicioso proyecto de construcción que duró toda la segunda mitad de la centuria. Atenienses y extranjeros trabajaron en este proyecto, recibiendo el sueldo de un dracma al día. Los edificios más importantes visibles hoy en la Acrópolis (es decir, el Partenón, los Propileos, el Erecteión y el templo de Atenea Niké) se construyeron durante este tiempo bajo la supervisión de los principales arquitectos, escultores y artistas griegos. En el costado norte se situaron los templos dedicados a los anteriores cultos atenienses y a los dioses olímpicos, mientras que la parte sur fue reservada al culto de Atenea en sus distintas advocaciones: como Polias (patrona de la ciudad), Parthenos (virgen), Pallas (sabia), Promachos (diosa de la guerra), Ergané (diosa de las artes manuales) y Niké (victoriosa). Tras el final de la guerra del Peloponeso en el 404 a.C. y hasta el siglo i a.C. no se erigieron más edificios importantes, hasta que en el 27 a.C. se levantó un pequeño templo dedicado a Augusto al este del Partenón, cerca de donde en el siglo xx se ubicaría el primitivo museo de la Acrópolis, hoy destinado a almacén. En la época romana, aunque otros santuarios griegos fueron saqueados y dañados, la Acrópolis mantuvo su prestigio y siguió atrayendo las ofrendas votivas de los fieles. Después de la invasión de los hérulos en el 267 d.C. se levantó una nueva muralla, con dos puertas en el costado oeste. Una de ellas fue la puerta Beulé, llamada así en honor al arqueólogo francés que la descubrió en 1852. En siglos posteriores, los monumentos de la Acrópolis sufrieron tanto por causas naturales como por la intervención humana. Con el establecimiento del cristianismo, y especialmente en el siglo vi, los templos se convirtieron en iglesias cristianas. El Partenón fue dedicado a Santa Sofía y a la Virgen María, más tarde rebautizada como Panagía Athiniotissa (Virgen de Atenas), y sirvió como la catedral de la ciudad en el siglo xi. El Erecteión fue dedicado al Salvador y la Virgen, el templo de Atenea Niké se convirtió en una capilla, y los Propileos en residencia episcopal. La Acrópolis pasó a ser la fortaleza de la ciudad medieval. Bajo la ocupación latina (1204-1456), los Propileos fueron residencia de los gobernantes ducales, y en el periodo otomano (1456-1833) la sede de la guarnición turca. Con los otomanos, el Partenón fue primero mezquita, el Erecteión harén, y los Propileos polvorín. Los venecianos, al mando de Francesco Morosini, sitiaron la Acrópolis en 1687; el 26 de septiembre la bombardearon y dañaron gravemente al Partenón (el techo voló por los aires), que luego sirvió como almacén de municiones. Lord Elgin causó también diversos daños entre 1801-1802, al saquear la decoración escultórica del Partenón, el templo de Atenea Niké y el Erecteión. La Acrópolis fue entregada por los turcos a los independentistas griegos en el año 1822, y Odysseas Androutsos se convirtió en su primer comandante. Tras la liberación de Grecia, los monumentos de la Acrópolis estuvieron bajo el cuidado del recién fundado reino griego. Entre 1835 y 1837 se llevaron a cabo algunas investigaciones, aunque hasta 1885-1890 no se excavó sistemáticamente el lugar bajo la dirección de P. Kavvadias. En el siglo xx, N. Balanos dirigió el primer gran proyecto de restauración. Se crea en 1975 un comité para la conservación de los monumentos de la Acrópolis, con el objetivo de planificar y llevar a cabo a gran escala esa restauración, tarea todavía sin concluir a cargo del Servicio de Restauración de los Monumentos de la Acrópolis, en colaboración con el Primer Eforado de Antigüedades Prehistóricas y Clásicas, dependiente del Ministerio de Cultura griego.

La fortaleza de la Acrópolis es accesible solo desde el oeste. Tanto al interior de la ciudadela micénica como al antiguo santuario se llegaba desde ese mismo punto, al igual que ocurre con el moderno espacio arqueológico, que se aborda superando la puerta Beulé. Mediante una escalinata, el visitante se aproxima a los Propileos, la entrada monumental al santuario, construido en la época clásica por el arquitecto Mnesiklés. El templo de Atenea Niké, construido hacia el 420 a.C. por Kalíkrates, domina el bastión sur de dichos Propileos. Cerca del templo se encontraba el santuario de Afrodita Pandemos, del cual se conserva solo una parte del epistilo. Frente al ala norte de los Propileos está el pedestal rectangular llamado de Agripa, monumento en mármol de 13,40 m de altura (incluida su base), que en su tiempo sostuvo una cuadriga con la estatua de Marco Agripa, yerno del emperador Augusto y benefactor de la ciudad. A través de los Propileos accedemos al santuario propiamente dicho, con sus grandes obras maestras de la arquitectura antigua griega construidas sobre todo en el siglo v bajo el gobierno de Pericles. El Partenón, sello distintivo de la civilización griega antigua, es de hecho el más imponente de todos. Entre el Partenón y los Propileos, a lo largo de la pared sur, excavada en la roca, se encuentran los restos de dos edificios del siglo v a.C.: el Brauronion, un santuario dedicado a Artemisa Brauronia, y la Chalkotheka (literalmente, «galería de los bronces»), lugar que contenía ofrendas votivas en bronce. Al este del Partenón se ubica un templo pequeño circular, dedicado a Augusto y Roma y construido hacia el 27 a.C. En el punto más alto, en el lado este de la colina, tallados en la roca, están los restos del templete de Zeus Polieus, mientras que el anterior museo ocupa el espacio de un santuario dedicado al héroe local Pandión, legendario rey de Atenas. En el lado norte de la colina vemos el Erecteión, el templo jónico de Atenea y Poseidón Erecteo, con su famoso pórtico de las Cariátides. A lo largo de la pared sur del Erecteión se encuentran los cimientos del templo viejo de Atenea Polias, obra dórica del siglo vi a.C., destruido por los persas en el año 480 a.C. Restaurado, finalmente se quemó en el año 406 a.C. Al noroeste del Erecteión, a lo largo de la pared norte de la Acrópolis, vemos el Arrhephorion, un pequeño edificio cuadrado donde cada año las arrephores (jóvenes tejedoras) confeccionaban el peplo nuevo llevado a la diosa en la procesión de las Panateneas. Aunque la roca sagrada de la Acrópolis estuviera dedicada a la diosa Atenea, en sus laderas se practicaron otros cultos. Una serie de cuevas situadas en el costado norte fueron utilizadas como santuarios, recorridos por un camino de un kilómetro de largo que rodeaban el acantilado hasta llegar a la ladera sur.

RECORRIDO DE LA ACRÓPOLIS

La puerta Beulé, por la cual se accede a la Acrópolis hoy, se encuentra al oeste de los Propileos. Fue construida en la segunda mitad del siglo iii d.C. como parte de un programa de protección del recinto sagrado, posiblemente después de la invasión destructora de los hérulos acaecida en el año 267. La puerta debe su nombre al arqueólogo francés Ernest Beulé, que investigó esta área en 1852. La puerta está flanqueada en los lados norte y sur por dos torres rectangulares, habiendo sido empleados para su construcción materiales reutilizados procedentes de otras construcciones (como el monumento-templo dórico patrocinado por Nicias Nicodemos, obrado en 320-319 a.C., que se situaba en la ladera sur de la Acrópolis y del que solo son visibles hoy sus cimientos, ubicados entre el teatro de Dionisos y la stoa de Eumenes). La inscripción votiva donde se menciona todavía la victoria de Nicias Nicodemos aparece incrustada por encima del epistilo de la puerta.

Esculturas halladas en el foso excavado por Beulé

Grabado decimonónico con reconstrucción imaginaria de Propileos y puerta Beulé en primer término

El acceso monumental a la Acrópolis, conocido como Propileos (del griego Προπυλαιον, que significa «frente a la puerta»), fue construido en el lado oeste de la colina, donde en su tiempo estuvo el acceso a la ciudadela micénica. Los primeros propileos se levantaron en la época de Pisístrato (mediados del siglo vi a.C.), después de que la Acrópolis se convirtiera en un santuario dedicado a Atenea. Los siguientes propileos datan del 510-480 a.C., fueron destruidos por los persas en el 480 a.C. y reparados posteriormente al finalizar las guerras médicas, en el marco de las obras de fortificación de la Acrópolis propiciadas por Temístocles y Cimón. Los Propileos actuales formaban parte del gran programa de construcción de Pericles, y se levantaron después de la finalización del Partenón entre 437-432 a.C. El plan original del edificio, diseño del arquitecto Mnesiclés, fue particularmente audaz tanto en términos arquitectónicos como artísticos, aunque nunca fue totalmente completado. El conjunto de mármol, con diseño arquitrabado, enmarca la entrada al recinto sagrado. La sección central, el propileo propiamente dicho, tiene una cara interior (hacia el oeste) y otra interior (hacia el este), ambas apoyadas en seis columnas dóricas y con un muro en el que se abren cinco vanos. Tres columnas jónicas flanqueaban la puerta principal, en el centro de cada costado. Esta parte central sigue la configuración del terreno, a fin de que pórtico oriental y su frontón se colocaran más altos que el occidental. Las dos secciones laterales también se levantaron más bajas que la central. La inclinación del terreno exigió la construcción de tramos de escalones dentro y delante de los Propileos, cuya ala norte es descrita por Pausanias (autor en el siglo ii d.C. de una descripción de Grecia) como la Pinakotheke, una galería de arte donde se exponían pinturas de artistas famosos (Polignoto, Aglaofon...). Encontramos aquí una fachada de tres columnas dóricas y una puerta flanqueada por ventanas. Algunos estudiosos creen que este espacio fue utilizado como un refectorio o zona de descanso para los visitantes de la Acrópolis, y que incluso contenía camas. Al igual que el ala norte, el ala sur tiene una fachada con tres columnas dóricas, aunque aquí no hay habitaciones posteriores o laterales debido a su proximidad al templo de Atenea Niké, cuyo acceso era posible a través de dicha ala. En época cristiana, el ala sur y la parte central de los Propileos fueron convertidos en iglesias, la primera ya durante el periodo cristiano temprano (siglos iv-vii) y la segunda en el siglo x, cuando fue dedicada a los Taxiarches (arcángeles Gabriel y Miguel). Bajo el dominio latino (siglos xiii-xiv), los Propileos sirvieron de residencia para los duques De la Roche. En el periodo otomano (1458-1830), los Propileos se utilizaron como almacén de municiones y sede de la guarnición, resultando prácticamente destruidos tras la gran explosión acaecida en 1640. Después de la guerra de independencia de Grecia fueron demolidos los añadidos durante las etapas medieval y otomana, llevándose a cabo tareas de excavación. Durante este periodo se levantó en el ala sur una torre conocida como Koulas, hoy demolida. Los trabajos de restauración fueron dirigidos por el ingeniero Nikolaos Balanos en 1909-1917, siendo reemprendidos desde 1982 como parte del proyecto general de restauración de la Acrópolis comenzado en 1975.

El templo de Atenea Niké se alza en el borde sureste de la roca sagrada, sobre un bastión que en tiempos micénicos protegía la entrada a la Acrópolis. El templo clásico, diseñado por el arquitecto Kalíkrates y construido entre 426-421 a.C., sustituyó a anteriores templos dedicados a la misma diosa. El primero de ellos, de mediados del siglo vi a.C., era de madera, y fue destruido por los persas en el año 480 a.C. El altar donde en su tiempo se apoyó la estatua de culto de la diosa se remonta a este periodo. Bajo el gobernante Cimón, hacia el 468 a.C., se erigió un pequeño templo de toba alrededor de la base de la estatua, siendo construido un nuevo altar fuera de la edificación. Las bases de estos primeros templos y altares se conservan en el interior del baluarte, bajo el piso de la estructura clásica. Pausanias se refiere a este templo como el de la Niké Ápteros o Victoria sin alas, y menciona que la estatua de culto de la diosa había sido desprovista de alas a fin de que nunca pudiera abandonar Atenas. Pero no solo se practicó aquí culto a dicha diosa. Durante la etapa micénica, en el lado oeste del bastión hubo una capilla con doble ábside, y en el lado este estuvieron los santuarios preclásicos de las Gracias y de Hékate Epipyrgidia (diosa de origen oriental adoptada por los griegos). La construcción del templo clásico de Atenea Niké formó parte del proyecto de embellecimiento de Pericles. De hecho, varias inscripciones, en su mayoría decretos de la ciudad de Atenas, proporcionan información sobre esta parte del proyecto. El templo actual se construyó sobre un nuevo bastión creado para tal fin, cubriendo el correspondiente micénico con paredes de toba dispuesta en bloques isodómicos perfectamente encajados, lo que concedió al conjunto mayor grandeza y regularidad. El templo es una pequeña estructura jónica anfipróstila, con cuatro columnas monolíticas en cada una de las dos fachadas. Las paredes de la cella flanquean un par de pilares o antas situadas en su acceso. Al disponerse en su tiempo barandas metálicas entre dichas antas, y entre estas y las columnas laterales, se creó así una especie de pequeña pronaos para acoger a los visitantes. Por encima del epistilo o arquitrabe, un friso del escultor Agorakritos representa escenas de batallas entre griegos y persas en tres de sus lados; en el costado oeste se observa la asamblea de los dioses del Olimpo contemplando estas batallas. Poco se conserva de los frontones, que se cree representaron una Gigantomaquia en el lado occidental y un Amazonomaquia en el oriental. Fuera del templo, hacia el este, estaba el altar. Por razones de seguridad, en el 409 a.C. se construyó un parapeto de mármol a lo largo del borde del bastión. Se compone este de losas de un metro de altura, con representaciones de las Victorias aladas llevando toros para ser sacrificados o sacrificarlos, o imágenes de Atenea entronizada. Parte del friso (algunos restos se conservan también en el Museo Británico de Londres) y varias de estas losas se exponen en el Museo de la Acrópolis. En el siglo v, el templo fue convertido en una iglesia, y en la época otomana se utilizó como almacén de municiones. Durante el asedio veneciano de 1687, los turcos demolieron el templo y utilizaron su material de construcción para erigir una muralla delante de los Propileos y la llamada torre Koulas, ya desaparecida. El templo fue restaurado en 1835, poco después de la guerra de independencia griega, y de nuevo en 1935-1940. El proyecto de conservación y restauración definitiva del monumento se encuentra actualmente en curso desde el año 1997.

El pedestal de Agripa se encuentra al oeste de los Propileos, justo enfrente de su ala norte y la llamada Pinakotheke, situándose a la misma altura que el templo de Atenea Niké. Originalmente fue construido en honor de Eumenes II de Pérgamo en el 178 a.C., para conmemorar su victoria en la carrera de carros de los juegos Panateneos. En lo alto del pedestal hubo, pues, una cuadriga de bronce conducida por Eumenes y su hermano Átalo. Hacia el 27 a.C., este carro fue reemplazado por otro, dedicado por la ciudad de Atenas a Marco Agripa, yerno del emperador Augusto, en agradecimiento por el odeón que dicho personaje erigió en el ágora. Una inscripción, todavía visible en el lado oeste del pedestal, reza así: «La ciudad a Marco Agripa, hijo de Leukios, tres veces cónsul y benefactor». Por debajo de esta inscripción se sitúan los restos de una anterior, probablemente referida a Eumenes y luego borrada. El pedestal rectangular se elaboró con mármol gris azulado del monte Himeto, empleando la mampostería pseudoisodómica tan popular en la época helenística. Se levanta sobre un basamento escalonado de piedra y toba de 3,80 m de largo, 3,31 m de ancho y 4,50 de altura (el pedestal propiamente dicho se eleva hasta los 8,91 m de altura). Su forma se asemeja a la de otros importantes pedestales helenísticos conservados como el de Delfos.

El Brauronion, situado justo al sur de los Propileos, era un santuario dedicado a Artemisa Brauronia, protectora de las mujeres a punto dar a luz o que acababan de hacerlo. Probablemente funcionaba como un complemento al gran santuario de la diosa situado en Braurón (Ática). Fue fundado a mediados del siglo vi a.C. posiblemente por Pisístrato, originario de dicha localidad. La parte principal del santuario consistía en una stoa dórica en forma de la letra griega pi, de 38 m de largo y 7 de anchura. A lo largo de la fachada de su cara norte había diez columnas, mientras que la pared del fondo corría paralela a la muralla sur. En cada extremo de la stoa había un ala rectangular cerrada de 10x7 m, destinada a conservar los tesoros del santuario. En el norte del conjunto se situaba una muralla con una puerta en la esquina noreste. La escalera que conduce al santuario y a la sección norte de la muralla, aún visible hoy, fue obrada durante el siglo v a.C., probablemente durante la construcción de los Propileos. El patio triangular contenía las ofrendas de los fieles, mientras que el propio santuario probablemente guardaba una estatua de culto en madera de la propia Artemisa, similar a la que se encontraba en Braurón. Según Pausanias, una segunda estatua de la diosa, obra del escultor Praxíteles, fue colocada allí hacia el 330 a.C. Hoy día su cabeza se expone en el Museo de la Acrópolis. En el siglo iv a.C. se añadió una nueva ala este, consistente en una stoa de 17 m de longitud y 7 de ancho. En la actualidad, solo son visibles los cortes en la roca del fondo destinados a los fundamentos de la pared, restos que nos permiten reconstruir la planta y el acceso al santuario.

Atenea aterra al gigante Alcioneo

(Museo de Pérgamo, Berlín)

Al este de la Brauronion, ya lo largo del muro sur de la Acrópolis, estuvo la Chalkotheka, un edificio alargado cuyo nombre y función son conocidos por las inscripciones antiguas. Al parecer, albergaba principalmente las ofrendas votivas de metal ofrecidas a Atenea. De acuerdo con un edicto del siglo iv a.C., todos los objetos guardados en la Chalkotheka debían ser inscritos en una estela de piedra que se erigió en frente del edificio. El edificio se levantó en el siglo v a.C., aunque se amplió y reparó posteriormente. Curiosamente, no aparece mencionado en la guía de Pausanias, posiblemente debido a que en su tiempo no tenía ningún valor artístico o histórico. Tenía planta rectangular, con acceso desde el norte. Su pared posterior corría paralela a la muralla sur. En el interior, a lo largo del eje longitudinal del edificio, seis columnas sostenían el techo. En el siglo iv a.C. se le agregó un pórtico a la fachada. Hoy día solo se conservan cortes en la roca y fragmentos de sus cimientos en toba.

El Partenón, dedicado por los atenienses a Atenea Parthenos, patrona de la ciudad, constituye la creación más hermosa de la democracia ateniense en el apogeo de su poder. También es el mejor monumento de la Acrópolis en términos de concepción y ejecución. Levantado entre 447 y 438 a.C., en el marco del proyecto de construcción imaginado por Pericles, este edificio llamado Partenón de Pericles o Partenón III sustituyó a un templo de mármol anterior (Partenón II o Hecatompedón) que se inició tras la victoria en la batalla de Maratón (490 a.C.), y que fue destruido por los persas diez años después. A su vez, este templo había reemplazado al primer Partenón (Partenón I), levantado hacia el 570 a.C. El Partenón de Pericles fue diseñado por los arquitectos Ictinos y Kalíkrates, mientras que el escultor Fidias supervisó el programa del edificio y concibió la decoración escultórica del templo y la gran estatua crisoelefantina de Atenea. El Partenón es un templo de planta rectangular, períptero dórico doble, que posee diversas características arquitectónicas únicas e innovadoras. Sus dimensiones aproximadas son: 69,5 m de largo por 30,9 de ancho, con columnas de 10,4 m de altura. El templo propiamente dicho se divide en pronaos, cella y opistodomos, con una habitación separada en el extremo oeste, y está rodeado por un pteron con ocho columnas en cada uno de los lados cortos y diecisiete en los largos. Dichas columnas tenían la misma anchura que las de Partenón II, de modo que se hizo uso del material preparado para ello, a pesar de que el nuevo templo era mucho más amplio que su predecesor. El interior muestra un enfoque innovador tanto para los elementos nuevos como para los viejos: en el interior de la cella, una doble columnata con la forma de la letra griega pi (Π) estableció un fondo para la estatua de oro y marfil de Atenea Partenos, que mostraba a la diosa con la armadura completa y portando a Niké (imagen alada de la victoria) en su mano derecha. La sala oeste, donde se guardaban los tesoros de la ciudad, tenía cuatro columnas jónicas. El techo, de madera a dos aguas, tenía baldosas de mármol, con antefijas falsas en forma de palmeta recorriendo el borde de sus lados largos y con picos falsos en forma de cabeza de león en las esquinas. Estatuas de mármol adornaban las esquinas de los frontones, con grandes palmetas en su vértice principal. Los frontones estaban decorados con composiciones escultóricas inspiradas en la vida de la diosa Atenea. El frontón oriental representaba el nacimiento de la diosa, que salió de la cabeza de su padre, Zeus, ante una asamblea de los dioses del Olimpo, mientras que el frontón occidental mostró a Atenea y Poseidón disputando por la posesión de la ciudad de Atenas ante los dioses, héroes y reyes míticos del Ática. Noventa y dos metopas alternando con triglifos se colocaron por encima del arquitrabe de la columnata exterior. Todas ellas estaban adornadas con relieves, siendo las primeras esculturas del Partenón. Los temas elegidos para cubrirlas estaban inspirados en batallas legendarias: así, la Gigantomaquia fue representada en el lado oriental; la guerra de Troya en el lado norte; la Amazonomaquia en el lado occidental, y el Centauromaquia en el lado sur. El friso interior, un elemento de orden jónico, brillantemente añadido a este templo dórico en la parte superior de la cella, pronaos y opistodomos, representa la espléndida procesión de las Panateneas, el mayor festival de Atenas en honor de la diosa.