8,49 €

Mehr erfahren.

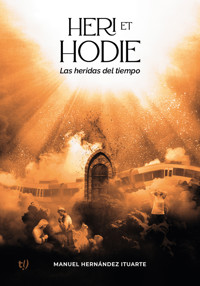

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El insaciable desconsuelo es una obra literaria que destaca por su profunda exploración de la complejidad humana en medio de un clima político y social complicado. A través de una trama que se desarrolla entre el pasado y el presente, la novela plantea reflexiones profundas acerca de la lucha por los ideales, la frustración, el dolor y la venganza. El protagonista, Nuño, es un personaje que experimenta la evolución de sus ideas y la búsqueda de la verdad en medio de un contexto convulsionado. Junto a él, otros personajes importantes se destacan por su valentía y coraje en la lucha por la justicia y la libertad, mientras que otros transitan por caminos más oscuros y destructivos. La narrativa de la novela, cargada de simbolismo y metáforas, retrata con gran habilidad los conflictos internos de los personajes, al tiempo que describe con precisión el ambiente político y social que los rodea. El final desgarrador representa la perseverancia del desconsuelo en medio de una sociedad que sigue luchando por encontrar su camino hacia la libertad y la justicia. El insaciable desconsuelo es una novela que cautivará al lector por su riqueza narrativa y su profunda exploración de los temas humanos y políticos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

1a ed. - Buenos Aires: Dunken, 2007

Hernández, Manuel

El insaciable desconsuelo / Manuel Hernández. - 2a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

202 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-406-8

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Políticas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Hernández, Manuel

© 2023. Tinta Libre Ediciones

A la memoria de mi esposa Carmen y de mi hijo Darío.

A mi hija Marisol y a mi nieto Bautista.

EL INSACIABLE DESCONSUELO

I

En verano, los ríos de esos lugares suelen enloquecerse con ansias de borrar todo a su paso, sus caudales se vuelven indomables, como las pasiones desbordadas. El hombre canoso, de andar cansino, bajó del auto y comenzó a caminar por el barroso sendero que partía desde la empinada orilla. Las desnudas raíces de los longevos gigantes hacían de labrados peldaños hasta que una planicie un poco más amplia y bordeada de pastizales se constituía en la antesala de la sumergida playa de arenas amarillentas. Un viejo árbol yacía inclinado sobre las rápidas aguas. Indudablemente, las últimas crecidas habían sido demasiado para el verde anciano que seguía vivo, pero de rodillas ante el poder del río. Sobre su espinazo doblado, el hombre gris se sentó y, mientras veía correr el alma de agua bravía debajo de él, empezó a recordar aquellas lejanas páginas del libro de su vida, tan remotas que ahora, en la madurez de su existencia, le semejaban el reflejo de una era que lucía como perdida en el tiempo, como el llanto del recién nacido que no llegó a concretarse, como el cambio que la guerra no plasmó. Y se preguntó, mientras pasaba su mano por la áspera corteza del árbol donde estaba sentado, si acaso él también como aquel no veía transcurrir el tiempo de rodillas, sin fuerzas para oponerse a lo establecido y, lo que es peor, sin siquiera saber hasta qué punto opuso real resistencia a lo que lograron imponerle. Al cabo de unos minutos, se sintió turbado y entonces decidió volver a su auto, pero antes de llegar al mismo se sintió agitado. Se apoyó en un árbol y se dejó caer junto a él. Tomó una piedra pequeña y luego sacó un cortaplumas que tenía en el llavero. Comenzó a raspar el trozo de roca y se quedó mirando al horizonte, como un autómata condenado a repetir incesantemente un movimiento banal, en espera de una liberación esquiva. En el paisaje lleno de vida, la figura desfalleciente del hombre vencido semejaba el desliz inoportuno de un pintor trasnochado. Una brisa fugaz le acarició el rostro al tiempo que cerró lentamente sus ojos…

Corrían las décadas que muchos no querían recordar. El jinete apocalíptico de la muerte cabalgaba con tozudez sobre aquellas tierras manchando de sangre calles, sembrados y montes. Como acontecía con los niños de aquellos tiempos, Nuño no conocía demasiado de la situación que se vivía en el país: apenas la versión oficial y, por detrás de la puerta, a escondidas, escuchando las conversaciones de los mayores, sabía algo más al respecto. No mucho, pero lo suficiente como para ir tejiendo historias de batallas que entre sus amigos contaban en secreto, combates que “con códigos ocultos” se animaban a jugar empleando sus soldaditos de juguete. Él los tenía de todas las nacionalidades: con llamativos uniformes, los típicos indios con apenas su taparrabo, españoles con arcabuces… pero del otro bando, “de los insurrectos”, como los llamaba el gobierno, nunca hubo representantes de plástico, lógicamente, aunque a escondidas los niños les coloreaban un punto de color rojo en sus pechos con pintura al agua, muy fácil de remover por cierto, ante la menor amenaza de ser descubiertos por algún adulto y para evitar cualquier pregunta incómoda. Lo cierto es que el rojo, más que nunca, en aquellas épocas era un signo de peligro mortal.

Muchas familias se vieron mutiladas trágicamente en forma física y espiritual. Nuño siempre tuvo presente que su madre recordaba con angustia el calvario de una excompañera de escuela de ella, cuyo hijo había desaparecido durante una redada. Jamás se supo nada de él. También tenía presente la muerte del padre de un compañero de escuela. El hombre era un poco sordo y al volver una noche a su casa, que se encontraba bastante distante del pueblo, no escuchó la voz de alto de los militares quienes, ante su aparente negativa a detenerse, abrieron fuego contra él. Tampoco pudo olvidar aquella vez que los insurrectos tomaron su pueblo, cortando la luz y el servicio telefónico. Su padre les impidió a su hermano mayor y a él salir a ver lo que estaba ocurriendo, pero se escuchaba que, desde la calle, alguien convocaba a los vecinos a acercarse y luego se prolongó un discurso poco audible desde la posición de los menores, en el interior de la casa. Sus padres salieron, pero obviamente al regresar no dijeron nada de lo que escucharon. Pasado el tiempo, y estudiando con detalle la historia de su pueblo, Nuño descubrió que aquella avanzada había sido apenas un ensayo de lo que se avecinaba, ya que dos meses más tarde ocurrió algo que quedaría grabado para siempre en su mente. Era lunes. Lo recordaba porque el día anterior había tenido que ir a misa, y la familia solo iba a la iglesia los domingos. Y en lo que respecta a Nuño y Pedro, su hermano mayor, lo hacían de muy mala gana, aunque bastante bien disimulada para evitar algún reto. De niños pensaban que los curas solo servían para poner mal a la gente desde el púlpito a través de los sermones y para pedir contribuciones. La relación de Nuño con ellos nunca fue buena, hasta se ligó algún coscorrón cuando preguntó inocentemente por qué se visten de luto si dicen llevar un mensaje de vida eterna. Habrían sido las tres de la tarde de ese lunes, una hora y media después de empezadas las clases en la centenaria escuela, cuando fuertes descargas de ametralladoras comenzaron a escucharse. Luego los helicópteros empezaron a sobrevolar el pueblo y la directora, con sus cenicientos pelos al viento, frenándose cual patinadora descontrolada contra el marco de la puerta del aula, se dirigió con la voz entrecortada a la maestra pidiéndole que la siguiera de inmediato. Unos instantes después, la portera hizo sonar la campana con vehemencia y gritaba desde el patio desesperada para que los niños formasen en las galerías. Al salir al patio vieron a varios padres, entre ellos a los de Nuño y Pedro, esperándolos con el susto retratado en sus rostros. Después de rezar un Padre Nuestro inconcluso partieron apresuradamente a sus casas. El ruido de las explosiones era cada vez más fuerte y los helicópteros parecían langostas gigantes dispuestas a devorarse todo a su paso. Nuño llegó a creer que en cualquier momento uno de ellos caería encima de él. Por suerte su casa quedaba muy cerca del descuidado edificio escolar. Fue llegar y comenzar a cerrar todo, después de lo cual los cuatro se quedaron en el húmedo y maloliente sótano, aquel que la madre se empecinaba en mantener libre de los molestos sapos y amenazadoras arañas. Allí estuvieron mudos, mirándose sin saber qué decir, hasta que el padre cortó el silencio como quien clava un cuchillo para decir:

—¡No puedo creerlo! Venir de tan lejos huyendo de la guerra para tenerla otra vez a la vuelta de la esquina.

Su esposa lo miró con pena y después de bajar la cabeza y levantarla inmediatamente le dijo:

—Hay cosas de las que uno nunca puede alejarse todo lo que quisiera.

El marido asintió con la cabeza y, después de fruncir el ceño y pasarse la mano por la mejilla derecha, los abrazó a todos. Nuño se acurrucó contra su pecho y, mientras con una mano tomaba a su madre y con la otra a su hermano, escuchaba cómo los disparos semejaban acercarse como un viento que cabalgaba a todo galope destruyendo lo que encontraba a su paso, como una garra que se hundía en la tierra y le arrancaba gritos de dolor y manantiales de sangre, como una espada capaz de partir las palabras en el enrarecido aire, un aire llamado a silencio, como quien calla y permanece inmóvil sabiendo que ante el menor movimiento puede caer ante el implacable golpe de la muerte. Después de una detonación la madre gritó desgarradoramente:

—¡Señor!

Nuño cerró los ojos y su padre le puso su amplia mano sobre la cabeza. Después de eso no recordó más de lo que pasó esa tarde… Cuando despertó ya era de noche, y el ruido de ambulancias y órdenes marciales inundaban la calle. Se incorporó sobre la cama. La batalla había concluido, pero el eco de las bombas y de las ametralladoras resonaban aún insistentemente en su cabeza como una púa de un polvoriento tocadiscos atrapada por el surco rayado de un viejo larga duración.

La cena fue breve y silenciosa. Luego observaron perplejos cómo el noticiero de la televisión mostraba el estado del campo después de la batalla, el río añejo teñido con la sangre joven de un país que se empeñaba en matar el diálogo y perder a una generación que no había tolerado el autismo de los viejos partidos políticos, así como tampoco la implacable dictadura posterior.

Luego las imágenes siguieron mostrando las calles del pueblo, las casas, su casa, los vecinos, la desolación… Era hasta el momento la acción más cruenta de una guerra no declarada. Una brisa penetró a través de la ventana que daba al patio interior y fue como un soplo en la enrarecida atmósfera. El ruido de las primeras gotas sobre las plantas y el piso rojizo del patio trajo el preludio de la sinfonía de la lluvia que monótonamente comenzó a ejecutarse, como queriendo lavar los pesares de un suelo tan acosado por pasiones desenfrenadas.

Para Nuño entonces era siempre igual, apoyar la cabeza en la almohada y dormir casi instantáneamente, por eso le costó tanto a su hermano, quien por el contrario tenía el sueño ligero, despertarlo aquella noche. Cuando abrió los ojos, le puso la mano en la boca y con voz apenas audible le dijo que no hablara, que algo extraño pasaba. Que él había escuchado un ruido en el fondo de la casa y que después vio por debajo de la puerta el reflejo de la luz encendida desde el dormitorio de sus padres, que se encontraba justo frente a la habitación de ellos. Se predisponían a acercarse hacia aquella puerta cuando se dieron cuenta de que sus progenitores estaban por abrirla y se metieron presurosos en sus camas y fingieron estar dormidos. Su madre se cercioró de que dormían y luego cerró la puerta. Los niños se levantaron sigilosamente y siguieron sus pasos. Bajaron las escaleras. El padre iba adelante, la madre cada vez detenía más su marcha y, con ello, alejaba a los muchachos de quien llevaba la delantera. Escucharon el crujir que hacía al abrir la puerta de hierro que daba al fondo de la casa, un lugar plagado de inmensos árboles, la selva para los juegos. Hubo un silencio prolongado; de repente escucharon los pasos del padre retornando, parecía que arrastraba algo. Llamó a su esposa y ella pareció contener un grito de espanto. Los chicos no podían imaginar lo que sucedía. Dedujeron que iban hacia la cocina. Escucharon correr un mueble y entonces supieron que estaban entrando al sótano. Después de permanecer escondidos en el descanso de la escalera durante algunos minutos, decidieron volver a su habitación ya que no podían saber qué hacían los mayores allá abajo y tampoco querían ser descubiertos, atrapados por la tentación de aproximarse. Aquella noche sucedió algo que cambiaría para siempre el hábito de dormir de Nuño. Indudablemente estaba muy sobresaltado y tenía pesadillas. En uno de esos movimientos que hacía en la cama, cayó al piso y se despertó. Encendió la luz del velador. Su hermano, extrañamente, no se había despertado. Miró el reloj. Eran las cinco de la mañana. Hacía por lo menos tres horas que se habían acostado por última vez. Escuchó voces y apagó la luz. Eran sus padres que subían por las escaleras rumbo a su dormitorio. Uno de ellos abrió la puerta de la habitación de los niños, encendió la luz, la apagó y cerró con mucho cuidado. Habría pasado unos veinte minutos cuando ya no escuchó más voces y entonces decidió descender a la planta baja. Intentó infructuosamente por todos los medios convencer a su hermano; no quiso acompañarlo. Dudó unos instantes, pero luego tomó la decisión de seguir adelante con su idea. Bajó cuidadosamente las escaleras y sin hacer ruido alcanzó el armario que tapaba la puerta del sótano. Lo sobrecogió el espanto cuando oyó levemente cómo alguien intentaba controlar su tos. Comprendió todo de repente: alguien había llegado allí con la ayuda de sus padres. Pero, ¿quién era? ¿Acaso era un insurrecto y por eso sus padres lo protegían? ¿Por qué el sótano había sido un lugar secreto por tanto tiempo? ¿Qué escondían en esa biblioteca siempre cerrada con llave? Todo lo llevaba hacia una idea: sus padres también formaban parte de la revolución. Estaba confundido y el miedo lo invadía. Sintió terror de solo pensar que por lo nervioso que estaba haría un movimiento que lo delataría. Trató de controlarse, estaba sudando. Se apoyó contra una pared y sin saber exactamente por qué, comenzó a llorar. De repente vino a su mente un cuento que su abuelo solía contarle y que hablaba de que la noche es una mujer llena de trampas que juega con hacerle perder al hombre los estribos. “No hay que darle con el gusto”, decía el anciano mientras endurecía su cara, “si uno no se deja engañar con su juego de sombras, ella se duerme y ya no molesta más, hay que hacer que la noche se duerma, si duermes a la noche jamás te descubrirán”. De eso se trataba, de mantener la calma. Le costó mucho, pero al fin logró tranquilizarse un poco. Luego empezó la retirada. Volvieron los miedos; sin embargo, no se detuvo. Estaba muerto de espanto, creía que en cualquier momento alguien de entre las sombras le taparía la boca y luego lo golpearía. Nada de eso sucedió y felizmente pudo retornar a su cama, aunque no concilió el sueño y, al llegar el alba, despertó a su hermano y le contó lo sucedido. Como él sabía que Nuño era dado a las invenciones, creyó que todo era un sueño. Sin embargo, pronto tendría la oportunidad de comprobar que, por más ficticio que le había parecido el relato de su hermano menor, este no había inventado nada de lo que le había contado. Todo empezó al ver el gran cuidado que sus padres ponían en impedir que los chicos se acercaran a la puerta del sótano, lugar donde siempre organizaban el campo de batalla con sus soldados plásticos. Había un mueble en la cocina, una especie de armario sin patas que ocultaba la puerta que llevaba al húmedo subsuelo. Jamás revelaron a sus amigos de la existencia de ese enigmático lugar; es más, ningún otro miembro de la familia lo conocía. Lo había construido Sebastián, el padre de los niños. En realidad, lo había hecho con la ayuda de un hermano suyo, de profesión albañil, que había llegado junto a él al país y que se había radicado en un pueblo de la montaña donde vivió solo hasta hacía ocho años, cuando murió de un ataque al corazón. Tanto Nuño como Pedro solo supieron de la existencia del sótano cuando comenzaron los combates cerca de su pueblo. Quizás parezca difícil creer que unos niños de doce y once años pudiesen ocultar este secreto ante sus amigos, pero si alguien lo dudara solo le bastaría haber conocido a su padre para entender que lo que mandaba se debía cumplir a rajatabla o las consecuencias serían terribles.

Durante los días que siguieron Nuño y Pedro estuvieron abocados a descubrir quién estaba escondido en el sótano. No obstante, eso fue imposible inmediatamente. Ya habían perdido las esperanzas cuando sucedió algo inesperado que les permitió saber la verdad de ese asunto que les quitaba el sueño. Una tragedia que tuvo lugar en la esquina de su casa rompió la tranquilidad de un domingo. Una vecina vino con la noticia. Una mujer embarazada había sido atropellada por un colectivo. Ante eso Clara, la madre de los niños, quien estaba cocinando, le avisó a su esposo lo que había sucedido, se sacó el delantal y lo arrojó sobre una silla, y ambos salieron raudamente a la calle. Pedro, que estaba jugando con unos autitos de plástico, lo tomó y sin dudarlo metió la mano en uno de los amplios bolsillos del mismo y sacó triunfante la llave gris que les develaría por fin el secreto. Sus padres, al salir tan deprisa, dejaron la puerta de calle abierta. Pedro llamó a los gritos a Nuño quien, al enterarse de lo sucedido, la cerró y luego ambos niños corrieron hacia el armario. Se miraron, dudaron un momento, luego Pedro contuvo la respiración y dijo con firmeza: “Ahora”. No sin gran esfuerzo corrieron el mueble. A Nuño le sudaban las manos y quiso huir despavorido, pero Pedro lo puso contra la pared y lo convenció de seguir adelante. Después introdujo tembloroso la llave en la cerradura, abrió la puerta y encendió la luz. Quedaron sin aliento. Allí, contra la pared, como un animal herido, pudieron observar a un combatiente en estado lamentable. Los miró sin pestañear, como un tigre que no le saca el ojo a su presa. Permanecieron así, sin descender la escalera en silencio, como si el tiempo hubiese dejado de transcurrir, como si el viento se hubiese detenido dejando todo lo que arrastraba en suspenso, casi inerte, como el aliento de los tres. En ese momento escucharon que sus padres regresaban y se apresuraron a poner todo en orden. Sebastián sacó las llaves de la camioneta, pues se había ofrecido a trasladar a la accidentada hasta el hospital de la ciudad vecina, y Clara por su parte corrió a la casa de la infortunada mujer para dar una mano, pues aquella tenía niños pequeños que habían quedado solos en la vivienda. Pedro aprovechó esa oportunidad inmejorable y le comentó a Nuño que deberían ir a lo del italiano a hacer una copia de la llave. El cerrajero era un inmigrante poco comunicativo, generalmente malhumorado, que parecía un ermitaño frustrado. En su comercio, que estaba a una cuadra de la casa de los chicos, permanecía inmutable, leyendo reiteradamente el diario, mientras esperaba a los pocos clientes que tenía. Las malas lenguas decían que aquel viejo gruñón sólo hablaba para decir el precio de su trabajo. Nuño rompió su alcancía y con esos ahorros compraron la posibilidad de estar en contacto con el oculto visitante, aunque no tuvieron oportunidad de verlo nuevamente hasta que algo inesperado sucedió.

II

El oficial bajó las escaleras escupiendo los peldaños. De las sombras provenían gritos desgarradores que pedían la muerte. Se detuvo frente al moribundo y les preguntó a los soldados que estaban frente de él:

—¿Cantó, por fin, este desgraciado?

—No, mi capitán —fue la escueta respuesta de uno de los uniformados.

El superior se mordió los labios, agachó la cabeza y luego de mirar fijamente al suelo lanzó un puñetazo que fue a dar contra la lámpara que iluminaba pobremente el cuarto. Los soldados miraron, espantados, la llama de furia que parecían despedir los ojos de su superior. Sabían que tenían que arrancar como fuera, de aquel moribundo, la información que les permitiera saber el paradero de su cabecilla. En el fondo, ellos sabían por comentarios del cuartel que el capitán no descansaría hasta ver muerto a quien había asesinado a su hijo. Se comentaba que, desde entonces, la guerra personal entre él y quien la inteligencia del ejército informó que era el responsable del asesinato era el único móvil que alentaba su vida; una cacería brutal que no terminaría hasta que uno de los dos muriese. El capitán Arcarñal caminó hacia la oscuridad y su figura pareció desvanecerse en las sombras. Miró la nada, buscó hundir sus ojos en la oscuridad más profunda para no ver, para no sentir, para no ser. Pero las voces vinieron nuevamente a su recuerdo. Como un espejismo en medio del desierto de alegrías en que estaba sumido, vio la casa vieja, el jardín y las voces inconfundibles. Se observó a sí mismo junto a su esposa y de repente la escuchó pronunciar el nombre de su hijo: “Joaquín”. Ella insistía: “No te escondas, Joaquín, papá ya se tiene que ir, ¿dónde estás?”. Un silencio prolongado era todo lo que obtenía por respuesta. De pronto, unos arbustos se movían y desde allí, gritando y saltando alegremente, surgía un niño queriendo asustar a sus inquietos padres. Era el único hijo del matrimonio que había sobrevivido, ya que la hija mayor había muerto a las pocas horas de nacer. En ese tiempo Jaime Arcarñal pensaba dejar el ejército. Es más, simplemente no había podido oponerse a la tradición familiar impuesta por su padre y al fin se había convertido en el soldado que nunca quiso ser. No obstante, en el fondo sabía que carecía de la sangre fría que es como el aire para el militar, y se disfrazaba fastidiosamente de duro, cuando en realidad se sabía un hombre sensible, lleno de compasión. Pensaba en su hijo, ya tenía decidido que la tradición terminaría con él, que Joaquín sería un civil totalmente alejado del rigor castrense. Nunca habría sospechado entonces que su hijo, a diferencia de él, sería un militar de vocación, un muchacho cuyo objetivo principal sería llegar a lo más encumbrado dentro del ejército. ¡Qué no hubiese dado Jaime Arcarñal porque hubiese sido distinto! Volvió a la imagen del recuerdo de su hijo pequeño corriendo sonriente por el jardín hacia su mujer y él, cuando de repente lo vio transformado en un joven dentro del cuartel, limpiando su fusil; súbitamente la explosión de una bomba lo descuartizaba y al grito desgarrador de su esposa lo acompañaban gotas de sangre, de la sangre de Joaquín, que le salpicaban en la cara. El verde del jardín se tiñó de rojo y la imagen se hizo negra hasta ser devorada por las sombras. La furia y la impotencia se desbordaron por todo su cuerpo y gritó con rabia atronadora un “No” prolongado que hizo estremecer a los soldados que lo veían regresar desde la penumbra de la habitación como un león hambriento, sediento de sangre. Los contempló enardecidos y entonces sacó su pistola, encaró al rehén moribundo y lo increpó:

—¿Dónde está ese hijo de puta? ¿Dónde está, carajo?

Los ojos del moribundo pedían la muerte mientras parecían decirle que no sabían nada o que, de saberlo, jamás dirían algo.

Arcarñal ya hacía tiempo que no necesitaba disfrazarse de valiente. El dolor y el deseo de venganza lo habían convertido en el animal cruel contra el que siempre había luchado interiormente. Al no obtener respuesta, sin vacilar, lo torturó incesantemente mientras el desdichado clamaba por piedad. El capitán le susurró sarcásticamente al oído:

—La muerte no es gratis, desgraciado.

Luego el prisionero se desmayó. Arcarñal miró a los soldados y les dijo:

—¡Sigan…! Hasta que hable o se pudra.

Se alejó sembrando el espanto entre sus subordinados. Uno de ellos se acercó al infortunado, le tomó la mano y supo que finalmente se había esfumado su último aliento de vida.

Arcarñal entró en su habitación. Apoyó las manos en la cómoda y cerró los ojos con fuerza. Luego abrió un cajón y sacó la fotografía de su esposa y de su hijo. Pasó la mano por el cuello de la foto de la mujer como queriendo quitar la soga con la que se había ahorcado después de escuchar la noticia de la muerte de su hijo. Luego se miró al espejo simplemente para comprobar que ya nada quedaba del hombre que supo ser. Pensó en romperlo, como queriendo destruirse a sí mismo, pero se contuvo y recordó que tenía una misión por cumplir, su última misión. Puso su arma junto a su cama y luego se quitó la ropa. Se dirigió al baño. Tomó una hoja de afeitar y se hizo un corte en su muslo izquierdo: el 672. Los días que hacían desde la muerte de Joaquín. Aquella noche, como tantas, tampoco pudo conciliar el sueño y la llegada de la madrugada lo encontró presto para internarse nuevamente en el tupido paisaje en busca de su ansiada presa.

No obstante lo esquivo que le resultó al ejército aquel día, llegando el atardecer, con el horizonte herido por los últimos dardos punzantes del crepúsculo, dieron inminente alcance a los restos del comando derrotado, a quien la noche pareció tener piedad y dio oportuno cobijo antes de que fuese exterminado. Sobrevino una tensa calma…

El monte parecía esconder al enemigo por todas partes. El canto funesto de las aves nocturnas presagiaba la llegada de la parca. Alicia se dejó caer y todo el grupo fue a socorrerla. Solo habían quedado cinco sobrevivientes después del combate. La derrota dolía mucho. La columna había sido sorprendida mientras se acercaba al refugio seguro de la montaña. Sin duda algún lugareño había avisado al ejército de sus movimientos y el desastre sobrevino. Quizás si hubiesen alcanzado el pueblo, hubieran podido resistir y hasta huir, pero ahora sus horas estaban contadas y la pierna herida de la muchacha no podía más. Sin embargo, lo que más la angustiaba era no saber qué había sido de Raúl. Después de una explosión, lo vio arrojarse al río. Mientras las balas se lo permitieron esperó desesperadamente, pero no lo vio salir a la superficie. Todo se derrumbaba. A su mente vino por un segundo la vida que había dejado atrás, su familia, su buena posición económica, la universidad y en esa hora casi postrera no sintió remordimientos. Recordó la noche que huyó de casa para unirse al comando. Lo había hecho porque creía en la lucha como único medio para cambiar el rumbo de la nación y porque su amor estaba allí. Entonces supo que ese momento tan temido donde la muerte acecha podría atravesarse en su camino, y con terror asumió que había llegado y que se encontraba sola sin su hombre. Había actuado según sus convicciones, pero se sintió desgarrada por la posibilidad de morir sin saber qué había sido de su amado. De pronto hubo un estallido y luego otro. A este le siguió un gemido y, a la luz de la inoportuna luna, Alicia miró los ojos ilusionados del cabo capturado. No debería tener más de veinticinco años, la misma edad que tenía su tío, el policía, la bestia que la había manoseado cuando era una niña, al que nunca se atrevió a denunciar. La rabia se encendió en ella como un fuego incontrolable. Miró con furia al joven como queriendo despedazar su esperanza. Este, malherido y asustado, se estremeció temiendo lo peor mientras contemplaba a la brava mujer que parecía una fiera acechando para dar un zarpazo mortal a su presa. Sobrevino un silencio sepulcral. Se diría que todo el monte se había quedado por un momento inmerso en un mutismo absoluto, como cautivo a la espera de un desenlace inmediato, lúgubre e irreversible. Alicia contempló el cielo nocturno y la visión se le nubló por las incontenibles lágrimas. Su corazón latía aceleradamente como un condenado que intenta disfrutar al máximo de sus últimos instantes. Se puso la mano contra el pecho fugazmente y volvió a tomar súbitamente el arma con firmeza. Creyó ver un enemigo desplazándose en la penumbra y estuvo a punto de apretar el gatillo. Solo eran los fantasmas del miedo jugando con los sentidos cercados. Aquella atmósfera inmóvil estaba enloqueciéndola y el sudor danzaba inquieto por su atribulado cuerpo. Una rama fue quebrada y el sonido provocado por esto impulsó un dedo ansioso que no pudo reprimir el disparo. Fue el preludio del macabro concierto de la muerte. Las balas terminaron por abatir a todos sus compañeros y entonces observó cómo el prisionero se abalanzaba hacia ella intentando quitarle el fusil. Disparó desesperada, y el proyectil impactó en la frente del joven, quien cayó sobre sus piernas. Luego observó a su alrededor mientras todo volvía a permanecer en silencio. La noche la abrazaba como queriendo absorberla en un abismo cruel y recordó a Raúl, a su cuerpo sin aparecer en el río. Desbordada por la frustración y la angustia se incorporó con gran dificultad y empezó a disparar a las sombras, mientras una ráfaga interminable la desplomaba brutal e impiadosa cual frío y certero verdugo. La luna desaparecía rápidamente detrás de las nubes cómplices y el monte sucumbía al silencio y a la oscuridad infinita. Una letanía profana emitida por desconocidas voces de criaturas nocturnas parecía celebrar un ritual funerario de ancestrales raíces, al tiempo que la tierra recibía en sus manos la sangre de la postrera víctima de la columna aniquilada.

III

El timbre sonaba con insistencia. Sebastián miró desde la ventana de su dormitorio en la planta alta y comprobó que eran los militares. Al abrir la puerta, de un empujón fue lanzado contra la pared, mientras alrededor de diez soldados empezaban a requisar todo. Cuando llegaron al piso de arriba, Clara estaba abrazando a sus hijos. Ella no podría haber imaginado nunca que ellos lloraban porque pensaban que aquella noche serían descubiertos sus padres como parte de los rebeldes, que quizás rematarían al subversivo en el sótano mismo, que perderían a sus progenitores para siempre y que hasta quizás ellos mismos serían fusilados. No quedó sector alguno sin revisar, cajón sin sacudir, libro sin escrutar minuciosamente en busca de algo comprometedor. Todo fue examinado brutalmente, menos el seguro sótano, donde el combatiente herido, sabedor de lo que estaba ocurriendo y sin su arma, retirada oportunamente por Sebastián, se sentía más vulnerable que nunca. Cuando terminaron de inspeccionar, pidieron disculpas por el desorden en que dejaban la casa. El oficial a cargo explicó que era una simple rutina, por más molesta que resultase para los vecinos, pero que el ejército sabía que ellos eran gente de bien que no estaba metida en “nada raro” y que recordasen que todo lo que hacían era por el bienestar del pueblo, para que no quedase ni un resquicio por donde los rojos pudiesen meter su “maldita ideología” que quería matar la esencia de la nación. Ninguno de los cuatro durmió esa noche. Sebastián llegó por un momento a arrepentirse de haber ayudado a aquel combatiente, más aún cuando los ojos de Clara, quien colaboró pero se lo reprochaba a cada instante, lo miraron como dictaminando su culpa por poner en riesgo a toda la familia. Los niños respiraron aliviados porque ahora sí creían saber que su padre no estaba implicado en nada más que en un acto de solidaridad, aunque aquello, entonces, fuera tan peligroso como alzar las armas contra la dictadura.

Cuando el silencio retornó, Raúl supo que el peligro inminente había pasado. Se tomó la pierna izquierda y gimió. Dolía mucho, pero los buenos oficios de Clara, quien había trabajado como enfermera antes de casarse y la experiencia de Sebastián auxiliando a compañeros heridos en la guerra, habían logrado sacarle el proyectil y desinfectar la herida. En lo que concernía a su hombro, sentía que había mejorado. Pasó su mano sobre las vendas y la imagen de la última batalla le vino a la memoria. Sentía remordimientos por haberse arrojado al río, pero sabía que, de lo contrario, herido y rodeado, poco más hubiese podido hacer por sus compañeros y que se convertiría indefectiblemente en cadáver. Quiso regresar, pero fue imposible. Se preguntaba por Alicia y la desesperación lo invadía. No obstante, trataba de retomar la calma recordando que un compañero y él mismo le había cubierto la retirada y, junto a otra mujer, eran las que más posibilidades de huir tenían. Ya avanzada la noche pudo dormirse. Las pesadillas lo atormentaban sin piedad. Sintió que una mano helada le tocaba el corazón y dormido repitió varias veces el nombre de su amada. En ese momento un ruido lo despertó y pensó sobresaltado que lo habían descubierto. La luz fue encendida y comprobó afortunadamente que era Sebastián, quien le traía la comida antes de tomar el tren para ir a su trabajo. Un gallo cantó a lo lejos y el alba pareció disipar los atroces fantasmas de la culpa y el miedo.