Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Chai Editora

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tom, el protagonista de esta novela, se entera de que su esposa tiene una aventura y decide no separarse hasta que su hija menor cumpla dieciocho. Doce años más tarde emprende un viaje para llevarla a la universidad y, en el camino, recuerda esa especie de pacto que se había hecho a sí mismo. Entonces, en lugar de volver a casa, sigue manejando. El recorrido comienza a extenderse por distintas ciudades y paisajes donde se reencuentra con personas de su pasado. Ese arco es también un repaso por momentos de su vida, una vuelta atrás para entender dónde se encuentra y cómo seguir a partir de ahí. El resto de nuestras vidas es un retrato exhaustivo del matrimonio, con todas sus capas y complejidades, de la amistad que se transforma a lo largo del tiempo y de la extrañeza que a veces generan los hijos cuando crecen. Al estilo de Stoner de John Williams y Sueños de trenes de Denis Johnson, Markovits escribió una novela total que resuena con algo verdadero y universal: las decisiones que podríamos haber tomado y evitamos, la inercia que nos arrastra mientras el tiempo avanza y envejecemos, la fatalidad de algunas cosas y la belleza inesperada de otras.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2026

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Markovits, Benjamin

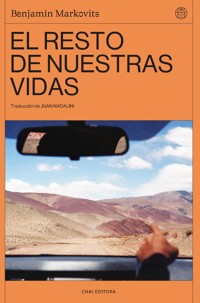

Título original: The rest of our lives

© Del texto, Benjamin Markovits, 2025

© De esta edición, Chai Editora, 2025

© De la traducción, Juan Nadalini, 2025

Diseño de cubierta

Gonzalo Marin

Foto de cubierta

Constantin Rath

Diseño de colección e identidad

Lamas Burgariotti

Primera edición en España

Mayo de 2025

Segunda reimpresión

Agosto 2025

Tercera reimpresión

Octubre 2025

ISBN: 978-84-129405-4-1

Producción del ePub

booqlab

Publicada bajo el acuerdo de Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.

www.chaieditora.com

Para Caroline

I

Cuando nuestro hijo tenía doce años, mi esposa tuvo una aventura con un tal Zach Zirsky, a quien conocía de la sinagoga. Era un tipo un poco más joven que ella, no mucho, padre de tres chicos, todos menores que los dos nuestros, pero en cierto sentido estaba en la misma situación que mi mujer: ambos tenían parejas que ganaban mucho dinero, de modo que no hacían gran cosa, se aburrían, perdían la paciencia e incluso quizá se deprimían. La esposa de Zach era jefa de oncología en el condado de Westchester. Vi cómo Zach le acariciaba la mano a Amy por debajo de una mesita de picnic en la colecta de alimentos de Purim, al amparo de un mantel desechable. Era bajo, más o menos un metro setenta, moreno, de hombros anchos. Usaba camisas de lino, con los botones superiores siempre abiertos; en los pelos del pecho ya se le adivinaban algunas canas. Los domingos tocaba la guitarra en el templo, para los niños, y les enseñaba canciones judías como “Gira, gira, sevivon” (muy pro Israel pero de tono festivo: demos palmas y plantemos árboles). Era de esos tipos que en los bar mitzvah salía a bailar con las viejitas y las niñas con coletas, así que también se sentía libre de abrazar a las madres más guapas y nadie se quejaba. A mí me caía mal incluso antes de verlo de la mano con Amy.

Mi familia de origen era católica, pero mi padre creía que la religión no era más que una especie de fiesta de etiqueta, y él detestaba la ropa elegante. Tal vez por eso yo jamás participé en las actividades de la sinagoga, de modo que Amy tenía ahí todo un entramado social y una identidad propia, y yo no.

Me contó lo de Zach cuando yo ya lo sabía y cuando ya se había terminado. Amy tenía una culpa tan intensa que no podía evitar enfadarse con la persona respecto de la cual se sentía culpable.

Que, en general, era yo. También me dijo que también quería hacerme enfadar; que lo único que buscaba era alguna reacción, nada más, cualquier reacción, pero lo cierto es que yo no funciono así. Si hay algo que se pueda hacer para arreglar las cosas, lo intento. Pero en este caso no supe bien qué. Me dijo: No sientes nada por nada. Yo dije: Todo lo que hago lo hago por ti y por los niños. Sois lo único que me importa.

¿Entonces qué quieres hacer?, le pregunté. ¿Quieres que nos divorciemos?

Pero no, no quería. Al menos no hasta que los niños no se hubieran ido a la universidad. La casa y los niños eran los únicos logros visibles de los últimos doce años de su vida. La aventura con Zach no tenía ningún valor. Había sido más bien una especie de daño autoinfligido. (Ella sabía que yo sabía que a veces, de adolescente, se cortaba los muslos.) Una llamada de atención. Pero Amy es de esas personas que inventan relatos para justificar sus motivos y sus acciones, unos relatos tan convincentes que hasta ella se los cree, por lo que a veces es difícil hablar del tema o entender de verdad qué está pasando.

Te enamoras de alguien a los veintiséis, y vas viendo a esa persona bajo toda una serie de luces distintas, y la juzgas de acuerdo con el potencial que tiene, pero después de años y años de matrimonio, de criar hijos juntos y de tomar las miles de decisiones compartidas que hacen falta solo para sobrellevar los días, terminas por acumular tanta información sobre esa persona que después de un tiempo esos datos parecen… bueno, bastante fehacientes. Si aun así insistes en hacerte ilusiones, entonces la culpa es tuya. Así que si sigues casado es porque has aceptado que esa persona es así, y que así es la vida que compartís, y dejas de esperar que el otro te dé o haga cosas que sabes perfectamente que es poco probable que sea capaz de dar o de hacer. Es como ser fan de los Knicks.

Pero también me prometí una cosa. En cuanto Miriam vaya a la universidad, tú también te puedes ir. Quizás esa también fuese una fantasía, pero al menos me ayudó a sobrellevar los primeros meses después de que Amy me contara lo de Zach, cuando por el bien de los niños tuvimos que fingir que no pasaba nada. Pero era evidente que lo que teníamos, incluso con las aguas ya más calmas, era un matrimonio de notable bajo (lo que hace bastante difícil obtener una puntuación más alta de siete en los otros aspectos de la vida).

Doce años después, Miriam cumplió dieciocho. Pasamos las primeras semanas de agosto en Cape Cod. La familia de Amy tenía una casa en Wellfleet que había que reservar con un año de antelación, y aun así surgían toda clase de discusiones y encontronazos por el uso de las camas. En el jardín, había un estudio donde en teoría podían dormir tantas personas como colchones hubiera disponibles, motivo por el cual en un rincón, bajo el alero, había una pila de colchones viejos. Siempre y cuando te diera igual compartir el baño o tener que salir por la mañana a mear desde la terraza. Por lo general yo me quedaba en la ciudad e iba hasta ahí únicamente los fines de semana, pero como ese era el último verano que Miriam iba a pasar con nosotros me tomé dos semanas de vacaciones.

El hermano mayor de Amy, Richard, se alojaba en la casa principal con su nueva esposa y el bebé de ambos. Sus otros dos hijos tenían más de treinta años, y uno también era padre de un bebé. Por eso a ellos les había tocado la casa grande y a nosotros, el estudio, cosa que a mí me parecía sensata, pero que para Amy no era más que otro ejemplo del modo en que su familia siempre prefería en todo a Richard. Su padre, a quien mi mujer idolatraba, había muerto muchos años antes, cuando ella todavía estaba en el instituto. La relación con su madre era más complicada. En cualquier caso, hubo un hecho que me resultó curioso: Esther (la madre de Amy) dejó que Richard y Kelsey usaran el dormitorio principal, que era el único con baño privado, aunque en ocasiones anteriores, cuando habíamos compartido la casa con ella, siempre insistió en dormir en su propia habitación. Pero eso es porque Tom solo viene los fines de semana, explicó. (Tom soy yo).

Así que en cierta forma, por supuesto, la culpa era mía.

De todas maneras, los Naftali son demasiados como para seguirles el rastro a todos, y la mayoría resultan irrelevantes en esta historia.

Conocí a Amy en Boston, en la escuela de posgrado. Ella estaba haciendo una máster en Educación y yo cursaba el tercer año de un doctorado sobre la novela estadounidense de la década del sesenta (me encontraba en ese punto exacto en el que había que empezar a escribir, así que fantaseaba con abandonarlo todo y dedicarme a estudiar Derecho). En realidad Amy salía con un amigo mío, Ethan Konchar, hasta que él consiguió una beca del Instituto Max Planck en Göttingen. La fiesta de despedida se organizó en el apartamento de Somerville que Ethan compartía con otro compañero suyo del posgrado, Sam Tierney.

Amy era una mujer de una belleza excepcional, pero jamás la ostentaba. Su única estrategia consistía en hacer lo mínimo indispensable, como para no encandilar con destellos engañosos. Eso, naturalmente, a la larga llamaba muchísimo la atención. La gente en la fiesta no dejaba de compadecerla porque Ethan se iba del país, y ella es de esas personas que siempre buscan complacer a los demás sintiéndose y comportándose como ellos dan por hecho que debería hacerlo. Esa noche terminó atrapada en la cocina, junto a las bebidas, y los invitados se le acercaban y le decían cosas como: ¿Cuándo lo vas a volver a ver? En ese momento aún no quedaba claro si iban a seguir juntos. Amy mide un metro setenta y siete, más o menos, y tiene una presencia física increíble. Durante la mayor parte de su infancia quiso ser bailarina, pero después creció demasiado. Lo cierto es que su fisonomía no resulta particularmente judía. Pelo rizado, castaño, largo por debajo de los hombros; una cara hermosa, de rasgos fuertes, anglosajones. En la universidad llegó a trabajar de modelo para una empresa de relojes pulsera; da la impresión de ser como esa clase de mujer que sabe montar a caballo, cosa que en efecto es cierta. Tras la muerte de su padre, cuando volvieron a vivir a Nueva York, cursó los dos últimos años de instituto en Brearley.

Le pedí su número a Ethan y la llamé unas semanas después de la fiesta para ver cómo estaba. Él me había dicho que se habían separado, pero incluso cuando empezamos a salir ella sentía que de algún modo lo estaba engañando, así que aquellos primeros meses me resultaron mucho más intensos que con cualquiera de las mujeres con las que me había relacionado antes. Para ella era muy importante invitarme a Cape Cod antes de Navidad.

En aquella época yo todavía me sentía el mayor dentro de esa pareja: tenía veintiséis, y ella veintitrés. Conducía un Toyota Corolla que me había comprado trabajando en el servicio de atención al cliente de Alaska Airlines. Me pasaba los fines de semana en Logan: estaba a cargo de los pasajeros desde que llegaban al mostrador hasta que subían al avión. Fuimos en coche por la Ruta 6, viendo cómo el continente se iba estrechando a nuestro paso y, aunque en el exterior hacía menos de seis grados (con sol, eso sí: una luz radiante e invernal), Amy me obligó a parar en un café con minigolf, el Wellfleer Dairy Bar. El lugar, por supuesto, estaba cerrado, solo abría en temporada: ella solo me lo quería enseñar. Cada verano, antes de llegar a la casa de la familia, su padre paraba allí a tomar helado. Aquel fue mi primer contacto cercano con esos breves ritos casi infantilizados que tienen los ricos respecto de ciertos privilegios existenciales.

Así que cuando llegamos a Cape Cod, y sin haber deshecho las maletas, tuvimos que ir hasta la playa. Para acceder, primero había que bajar una escalera empinada de madera y después abrirse paso, a trompicones, entre las ammophilas, hasta llegar al agua. Hacía, como dije, seis grados, eran más o menos las tres de la tarde. Estábamos del lado de la Bahía, aunque en realidad me costaba entender la geografía de la zona. Sobre las dunas quedaba un poco de nieve vieja, pero el viento no era fuerte; el mar se parecía al mar.

Amy estaba muy contenta de haber ido. Con un aire como adolescente, sí, pero muy contenta. La casa, cuando por fin se me permitió curiosear un poco, me resultó encantadora. Los Naftali se habían mudado ahí en los años treinta. El abuelo de Amy conocía a Hayden Walling, que había diseñado muchas de las casas de Wellfleet y de una ampliación en la de ellos, que en sus orígenes había sido una de esas viviendas tradicionales de Cape Cod. Walling le había agregado un ala nueva y un primer piso. El conjunto resultaba bastante incongruente, aunque de algún modo también se fusionaba bien. Creo que se entiende de qué hablo: alfombras viejas, muebles estilo Shaker… Yo, en aquel momento, no. Solo pensé: Esta es la clase de vida que quiero heredar.

El estilo general se podía resumir como una suerte de utilitarismo chic. La cocina no tenía alacenas: las ollas y las sartenes colgaban de ganchos en las paredes. El fregadero estaba frente a la ventana, desde donde se veía la Bahía. Los listones del suelo hacían ruido. En la planta baja no había cortinas, así que el sol de la tarde proyectaba, contra el suelo y las paredes, inmensos mosaicos de luz que incidían en ángulos extraños. Pero también se veía una enorme acumulación de historia familiar, incluyendo un cuadro muy raro de Max Ernst con un pequeño hombre pájaro. Amy me lo señaló.

—Es lo único que de verdad vale algo —dijo—. Papá llegó a conocerlo.

En una pared del comedor, junto a la mesa, había una hilera de retratos del abuelo de Amy y de sus tres hermanos. Fotos en blanco y negro, de estudio. Todos habían sido sujetos sumamente exitosos, cada cual en su ámbito. Dos habían ganado mucho dinero.

Pero también había cosas como… uno de los dibujos de Amy de parvulitos: pedacitos de cristal marino pegados con arena de verdad, y con algo de hierba, y el mar hecho con trazos de ceras verdes. Estaba en su correspondiente marco, colgado a los pies de la escalera.

Hasta que tuvimos hijos, Amy era de las que dormía hasta tarde. Aquella vez yo me desperté temprano para trabajar, pero la verdad es que no hice más que dar vueltas por ahí. En la casa no había calefacción central; usaban unos calentadores de gas, viejos y oxidados, de esos que tienen ruedas y se encienden con cerillas. No confiaba en mi propia pericia, así que preparé café y me calenté las manos con la taza. Algunos sillones y algunas sillas estaban tapados con mantas de lana. La gran pared acristalada del salón daba al oeste, así que por la mañana quedaba completamente en sombra.

Estuvimos ahí una semana, antes de que llegara su hermano con su primera esposa. Pero no llegamos a encontrarnos. A mitad de la estancia nevó muchísimo, sin embargo despejaron las carreteras justo a tiempo como para que pudiéramos volver a Boston. La dejé en su apartamento y seguí hasta Trenton, donde vivía mi madre (sola, así que yo siempre pasaba la Navidad con ella). Esas vacaciones empecé a estudiar para el examen de acceso a Derecho y, unos meses después, de manera más formal, abandoné la escuela de posgrado. A esas alturas ya estaba enamorado de Amy y supuse que para el tipo de vida que íbamos a querer llevar juntos me convenía ganar más dinero. Pero tampoco tenía ganas de escribir el libro.

El novio de Miri vino a pasar el fin de semana. Su llegada generó un montón de discusiones familiares. Sobre todo entre los Naftali, quiero decir. Durante la mayor parte del año no se llamaban ni se escribían, pero aun así cada vez que se juntaban surgía esa sensación como de cultura compartida, o de tradición, y se esforzaban por respetarla, así que terminaban pareciendo más unidos de lo que en realidad estaban. En cierta forma yo lo veía como una cualidad algo remilgada y un poco rancia. Amy también la tenía, si bien a veces se rebelaba contra ella.

Jim al final trajo una tienda de campaña y la montó en el parque, y a Miri le dimos permiso para que se escabullera con él, aunque oficialmente seguía durmiendo en la cabañita con nosotros.

El fin de semana no fue un éxito rotundo. Jim iba a ir a Harvard. Se había pasado el verano de becario en Apple Park, así que Miri asumía que se habían separado. Estaba contenta de verlo otra vez para poder despedirse, sí, pero quería empezar su propia vida universitaria (en Carnegie Mellon) con el horizonte despejado. Aun así, Jim contó muchas anécdotas sobre Cupertino. Allí todo el mundo está tranquilo, pero también son gente súper inteligente y trabajadora. Cosas así, que a Miri le molestaban. Aunque quizás había otras tensiones dando vueltas; discutieron mucho. Amy aborrecía esas exhibiciones públicas, sobre todo delante de su hermano.

—Miriam —le dijo en un momento, con su típico tonito condescendiente—. Sé buena.

Y en otra ocasión llegó a pedirle disculpas a Jim.

—Perdón, Jim —dijo—. En eso ha salido a su padre. No, a ver, me explico… —Porque se daba cuenta de lo mal que había sonado semejante afirmación—. Lo que trato de decir, a los Layward no les parece necesario tratar bien a las personas que aprecian, ¿no es verdad? Si me lo dices todo el tiempo.

—Es verdad —dije. Y tenía razón, me daba igual.

Lo cierto es que Jim era un buen chico. Medía apenas un metro setenta, pero era pulcro, guapo, y uno de los cinco finalistas de lucha libre del instituto Westchester/Putnam. No ganó, y lo aceptó con altura. (Hubo una especie de encuesta en las redes sociales, organizada por un diario de la zona, en la que quedó cuarto). Daba igual, era evidente dónde quería ir: a Harvard, después a San Francisco, o a Wall Street… antes de cumplir los treinta iba a estar ganando sumas de siete cifras. Me caía bien, pero también me llevaba a pensar: No hay manera de que en el instituto yo hubiera sido amigo de este chico. Siempre me había tratado con sumo respeto, pero no creo que viera en la enseñanza del Derecho una profesión digna.

Una tarde hubo una gran fiesta familiar en casa de los Brinkman, unos viejos amigos de los padres de Amy y dueños de una casa con vistas a Slough Pond. Era una tradición para celebrar el fin del verano. Los invitados llevaban comida, y en el jardín montaban una mesa de madera de siete metros, con bancos a ambos costados, donde se sentaban todos a comer. El agua estaba tan cerca que casi se podía saltar desde la terraza. Los niños corrían por ahí, había un muelle y una caseta para guradar las embarcaciones. Miri y Jim se llevaron a unos cuantos nietos a dar vueltas en un par de canoas. Al rato Jim empezó a molestar a Miri: quería que corrieran una carrera. Pero entonces hundió el remo con tanta fuerza que la canoa se dio vuelta. El Brinkman que iba con él tenía solo nueve años, pero el agua no estaba fría y el chaval sabía nadar.

No fue para tanto. Estaban a tres o cuatro metros de la orilla, pero por algún motivo Miri se enfadó mucho con él, y se pelearon en la playa delante de todos.

Amy dijo:

—Tom, tienes que intervenir.

—¿Por qué yo?

—Porque se enfada cada vez que yo trato de decirle algo. —Cosa que era cierta.

—¿Qué quieres que haga?

—No sé. Pero no pueden seguir así.

Cuando me decía ese tipo de cosas, a mí, en general, me fastidiaba, pero de todos modos me levanté.

—Ey, Miri. Ey, Jim —dije mientras iba bajando por los peldaños podridos de la escalera—. Mejor nos calmamos un poco, ¿vale?

—No te metas —me dijo Miri.

—Perdón, señor Layward. Fue culpa mía. Hice demasiada fuerza.

—Estabas alardeando.

—Miri, vamos a dar una vuelta —le dije.

—Te he pedido que no te metieras… —Pero terminó viniendo conmigo, y Jim se fue a cambiar de ropa a la casa.

—¿Te ha mandado mamá? —preguntó.

—¿Qué diferencia hay?

—Solo le importan las apariencias.

—En este caso las apariencias indican que no lo estáis pasando nada bien.

En el terreno de los Brinkman no hay un sendero que discurra junto a la orilla, pero de todas formas se puede caminar entre los árboles hasta llegar a la calle principal, que es muy bonita; está llena de casas, aunque casi todas ocultas por el follaje.

Mi hija (estoy bastante convencido) se va a convertir en una adulta sensata y competente, pero en esa fase estaba presa de sus propias preocupaciones, así que parecía más egoísta de lo que en realidad era.

—Siempre tiene que ganar en todo —dijo—. Aunque no sea una competición, él cree que sí. Por mí perfecto, él es así. Pero se piensa, no sé, que me puede ganar. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en algo, tiene que ser más persuasivo. Perdón —dijo—. Me parece que ya te he hablado de todo esto antes.

—No pasa nada. La gente se repite cuando trata de solucionar algo.

Pero no era lo que había que decir.

—No es para nada lo que está pasando. Le dije: Te quiero pero tú no quieres que te ande respirando en la nuca cuando te vayas a Harvard.

—¿Y qué te contestó?

—No sé.

—¿Qué dijo?

—No sé, papá. Algo como Yo no pienso eso, o Las cosas no tienen por qué ser así… No quiero seguir hablando del tema.

Hacía unos veinticinco grados. Un clima ideal para un verano en la costa, de esos que solo se pueden permitir los ricos. A la sombra de los árboles hacía fresco, pero al rato llegamos a una zona en la que pegaba el sol. Si algo le agradezco a la vida es que mi hija sepa de sobra que la adoro de manera incondicional: que incluso si mete la pata, o entiende algo mal, no le veo defectos serios; que no tiene que demostrarme nada (que no es lo mismo que siente respecto a su madre). Pero quizá todos los padres piensan lo mismo. Amy siempre me dice: Te gusta creer que contigo se abre, pero no es cierto; solo te dice lo que sabe que quieres escuchar.

¿Y qué quiero escuchar? No las cosas que me dice, pero Amy se piensa que no tengo ni idea de cómo son las chicas. La forma en que van moldeando la personalidad para agradar a los demás; que es, según me dice, lo que ella misma hizo. Pero la verdad es que a Miri no le importan demasiado los demás; en eso es más como yo.

—Hay otra forma de verlo —le dije—. Sería la siguiente: Jim no sabe remar bien y se cayó al agua.

—Necesitamos discutir por algo. Si no, el lunes va a ser todo muy difícil.

El lunes él se volvía a Nueva York a preparar las maletas para irse a Harvard.

—No tenéis por qué cortar. A veces la gente se las apaña.

—No me da miedo estar tomando la decisión equivocada ni nada parecido. Solo tengo que ver cómo sobrevivo los próximos días.

Antes incluso de volver a casa de los Brinkman, empezó a mandarle mensajes a Jim. O a alguien. En esa parte de Cape Cod hay una cobertura pésima, así que cada vez que llegábamos a una zona con señal Miri sacaba el teléfono. Me pareció que ya habíamos hablado lo necesario; por entre los árboles nos llegaba el rumor de la fiesta. Eran cerca de las cuatro de la tarde y hacía el viento suficiente como para que el sol deslumbrara un poco al tocar el agua. De no ser por el teléfono, podríamos haber estado en cualquier momento de las últimas cinco décadas. A veces, en esos entornos costeros, recupero a medias cierta sensación perdida, esa incertidumbre juvenil, absolutamente despreocupada, de no saber qué va a pasar con el resto de mi vida.

Cuando volvimos ya habían recogido la mesa. En un momento Leslie Brinkman trajo dos inmensos estrúdel de manzana que había preparado ella misma y los cortó sobre la mesa de madera. Había platos de cartón y un bol con crema para que la gente se sirviera. Al rato se hicieron las cinco y Danny Brinkman, que tenía más de setenta, decidió empezar a servir cócteles. Su hijo buscó en el salón un carrito con botellas y lo trajo hasta la terraza para que su padre pudiera ir por ahí empujándolo… ¿Un Old Fashioned?, ¿un Sea Breeze? Hasta se puso un delantal. ¿Qué le puedo ofrecer, señor? Tenía manos grandes, secas y artríticas, que temblaban cada vez que él trataba de sacar hielo del cubo usando unas pinzas de plástico.

Pensé que yo también me podía emborrachar. Por varios motivos, sí, pero sobre todo porque quería que Amy se mantuviera sobria para conducir. Esos jueguecitos a los que uno juega. En las fiestas siempre estábamos al tanto el uno del otro, furtivamente, aunque sin interactuar demasiado. A veces la veo hablar con algún desconocido, o con gente que yo no conozco, y la noto tan… presa de su propia pose… que no logra articular nada nuevo, nada interesante. Si bien todavía sigue siendo la mujer más guapa de cualquier fiesta, la gente empieza a inventar excusas para alejarse de ella, lo que quizá sea el motivo por el que se fue volcando cada vez más en la bebida, aunque por lo general después se arrepiente.

Me acuerdo de que la primera vez que Zach Zirsky se acercó a hablar con ella, en el bar mitzvah de alguien, o al menos la primera vez que yo los vi hablando, me alegré por ella, porque sabía que Amy se entusiasmaba cuando la elegían para flirtear un poco. Zach tiene unas formas que la gente a veces celebra. Hable con quien hable, crea una especie de intimidad, como si estuvieran solos. Algo que a mí siempre me pareció un espanto. Pero bueno, vale, a mí qué más me da. Pensé que a Amy le iba a venir bien que le prestaran un poco de atención.

Más adelante le pregunté cómo había empezado todo. Quién había dado el primer paso. Me dijo: Fui yo; lo invité a comer. Zach era cineasta independiente, algo que puede significar casi cualquier cosa. Cuando Amy dejó de dar clases, empezó a tener un montón de ideas para hacer documentales pedagógicos, donde, básicamente, hay un público cautivo, lo que explica que el nivel general resulte tan bajo. Así que él se ofreció a revisar esas supuestas ideas. Le dijo que podía ponerla en contacto con ciertas personas. ¿Alguna vez has actuado? Ay, no, no puedo estar frente a cámaras, me cohíbo demasiado, etcétera. Así me imagino yo sus charlas. Amy dijo: Siempre me apoyó mucho. Apoyó mucho tu adulterio, le dije. No conviertas esto en algo así. Incluso cuando todo se había terminado… él creía que yo tenía algo para ofrecer, que no se me estaba dando la oportunidad… de poner todo de mí…

Pero ella sabe que detesto cuando la gente habla así.

Antes, cada vez que bebía un poco, me daba por soltar la lengua. Ahora hablo menos. Miri tenía en brazos a uno de los bebés. Yo no los distinguía. Tal vez era el hijo del tío Richard. Trataba de dormirlo, que era también una estrategia para mantenerse ocupada un rato, así Jim la dejaba en paz. Llegada cierta etapa, ccuando uno deja de hablar, y por lo general no es el centro de atención, estas cosas te afectan más. Me puse triste por mi hija: tenía que aprender a protegerse porque Jim se marchaba. Ella, por supuesto, también se iba, y yo no me había protegido contra eso.

Más tarde recalé en un grupo formado por Danny Brinkman y su hijo Jeffrey, que enseña Economía en Rindge & Latin y tiene, según creo, una vida bastante cómoda. Trabaja como profesor en un instituto público, pero vive en una casa grande cerca de Porter Square y pasa los veranos en lugares como este. En fin, él estaba contando anécdotas sobre una persona a la que le daba clase, que a veces era él y a veces ella, y Jeffrey no entendía si la idea era que fuera algo evidente, porque algunos días aparecía con una falda corta y otros con vaqueros anchos, camisetas holgadas, etcétera.

—Antes para eso teníamos una palabra muy bonita que hoy ya nadie usa —dije.

—¿Que es cuál? —preguntó Jeffrey—. La verdad es que me cae muy bien esta persona. Me parece que se liberó de todas esas estupideces con las que yo mismo luché a su misma edad. Hay una parte de mí que está celosa.

—Travesti.

—Papá, por favor —dijo Miri. Eran cerca de las siete, y el sol se ponía sobre el agua y me daba en los ojos.

—Habéis visto que ahora… bueno, tenemos que agregar una línea bajo la firma de los mails de la universidad donde figuren los pronombres, tipo él/ella/elle… y yo me niego. Así que me llegó un mail de la oficina de docilidad.

—No existe una oficina que se llame así —dijo Miri.

—Bueno, como sea, empecé a poner bajo la firma yo/mí/mío. Así que recibí otro correo pidiendo explicaciones. No me gusta que hablen de mí en acusativo. Me cosifica, literalmente.

—No dijo eso. No hizo nada de eso.

—¿Cómo lo sabes? —dije mientras la abrazaba—. ¿Cómo sabes lo que hago cuando no me ves?

Pero ahora se había sumado Amy al grupo. Ya nos íbamos a casa.

—¿Qué hace? —dijo Amy.

—Nada. Habla, como siempre.

—Jamás hablo cuando me emborracho. Me pongo muy observador.

—Ah, la ira del varón blanco —dijo Miri. Así me habla cuando piensa que estoy tratando de ser polémico.

También estaba Jim. Le habían prestado algo de ropa y le quedaba demasiado grande, parecía otra persona. No un chico de Harvard, para nada.

—¿Cómo es entonces que nunca me escuchas levantar la voz? —dije—. Si soy tan iracundo, ¿cómo se explica? ¿Cómo es que siempre soy el tipo más sosegado en cualquier reunión?

—Por favor, papá.

—Gracias por la camisa, señor Brinkman —dijo Jim—. Perdón por lo de la canoa.

—Ah, no te preocupes —dijo Jeffrey—. Son cosas que pasan.

La vuelta a casa fue tranquila. No son ni diez minutos de coche. En cuanto llegamos, Miri se fue directa a la nevera a ver qué podía comer.

—¿En la fiesta no te serviste nada? —dijo Amy.

—Eso fue como hace tres horas…

—Estoy tan llena que me tengo que acostar.

—Está bien, como quieras. ¿Eso quiere decir que no hay ningún plan para la cena?

Richard ya había vuelto. Ayudaba a acostar al bebé. Así que todas esas conversaciones tuvieron lugar mientras pasaban otras muchas cosas. Vicky, hija de su primer matrimonio, que editaba un blog político en Washington D. C., dijo:

—Habíamos pensado en pedir pizza.

—No hay pizzas buenas en esta zona —dijo Steve. Steve estaba casado con Lisa, la otra hija de Richard. También tenían un bebé del que ocuparse; Lisa lo estaba bañando. Se oía el ruido del agua, incluso desde la cocina.

—¿Y JB?

—Cerraron el año pasado. Y tampoco era bueno.

—Ay, no seas tan esnob…

Y así todo. Vicky y Steve tenían una relación propia, independiente; él trabajaba para la ACLU. Les gustaba hablar sobre política.

Al rato, Amy dijo:

—Bueno, estoy llenísima de estrúdel, no creo que pueda comer nada más.

—Podemos ir a CShore, pero en ese caso alguien tendría que conducir.

—Yo puedo —dije. Pero Miri me dijo:

—Estás borracho.

Terminaron pidiendo en Papa Gino’s y se sentaron alrededor de la mesa del comedor a jugar al Mentiroso, los cuatro solos: Jim y Miri, Steve y Vicky. Amy se acostó y yo me fui a dar una vuelta a la manzana con una cerveza. A veces la sola presencia de alguien viejo y triste cambia la dinámica de una situación. Pero me hizo bien ver a Miri ahí sentada con sus primos. Para cuando volví, Lisa también estaba en la planta baja, comiendo pizza fría; Miri y Jim parecían estar llevándose bien. Los dejé solos.

Más tarde, otra vez en la cabañita, cuando Miri entró a buscar sus cosas antes de irse para la tienda de campaña, Amy le dijo:

—¿Alguna vez has escuchado la frase “Lo que no mata engorda”?

—¿Si lo he escuchado en qué sentido?

—Es algo de lo que vas a tener que cuidarte. Nada más. Biológicamente ya no eres una niña, cuando no importaba qué comieras porque todavía estabas creciendo.

—No entiendo... ¿Qué es esto?, ¿una charla en clave?

—Solo quiero estar segura de que vas a saber cuidarte —dijo Amy—, antes de que te nos vayas.

Por algún motivo estaba a punto de ponerse a llorar.

—¿Ese es tu gran consejo materno? ¿No engordes?

—No es lo que trato de decirte, para nada. Tom, ¿quieres agregar algo?

—Además, todos estaban comiendo pizza.

—¿Qué quieres que agregue? —dije.

—Lisa no.

—¿Cómo que Lisa no? Bajó y se comió tres trozos.

—Bueno, está amamantando —dijo Amy—. Yo también pasé por eso. Puedes comer cualquier cosa y pierdes peso de todas formas.

—Ay, Dios mío. —Miri me miró, torciendo el gesto—: ¿Estoy gorda?

—Yo te veo bien —dije.

La verdad era que durante el verano había engordado un par de kilos, pero no me parecía tan grave.

Cuando se fue, nos quedamos solos. Era una habitación llena de ecos, con una pared de cristal oscuro en uno de los laterales, y un techo alto, inclinado. La iluminación superior era totalmente inadecuada, porque en realidad el lugar estaba diseñado para usarse como estudio de arte, para aprovechar la luz natural. Lo único que teníamos, al lado de los colchones, era una lámpara de pie con un cable largo que había que disputarse si alguien quería leer antes de dormir. Pero Amy había apagado la luz. Dijo:

—Sí que importa, porque importa la forma en que pensamos en nosotros mismos, sobre todo al empezar algo en un lugar nuevo. Tiene que entender que ahora depende de ella cuidarse y proyectar la clase de persona que quiere que la gente vea, para que la traten de manera acorde.

—No sé muy bien si te entiendo.

No dijo nada durante un rato, pensé que tal vez se había dormido.

—De verdad me desprecias, ¿no? —dijo.

—Claro que no. Pero no siempre estoy de acuerdo con todo lo que haces.

Las discusiones entre ellas no eran ninguna novedad. Se peleaban desde que Miri era pequeña. Es curioso, porque cuando Michael nació Amy parecía decepcionada: quería una niña. De todas maneras, nunca tuvo problemas con Michael, era como su asistente en miniatura. Entonces llegó Miri, así que Amy por fin iba a tener alguien a quien comprarle vestidos, llevar a danza y todas esas cosas, salvo que desde el principio su relación fue una pelea constante.

Uno de los campos de batalla centrales era el ballet. De hecho la tenía que llevar yo, porque Miri no quería saber nada cuando iba con Amy. Odiaba el tutú, odiaba las zapatillas. Yo tenía que vestirla a escondidas, sin que nos viera mami. Por supuesto que en parte era una especie de rebelión, pero también una excusa para aparecer de pronto frente a su madre y recibir cariño y aplausos. También quería que la llevara yo porque al final de la clase no le decía nada, mientras que Amy en general la criticaba.

Lo que pasa con la danza es que tratan que las cosas se hagan de una determinada manera, quieren que se sigan ciertas instrucciones. Yo también llevaba a los chicos al fútbol, que es una realidad mucho más hobbesiana: lo único que hay que hacer es sobrevivir. Pero en la danza hay que imitar todo a la perfección. Según Amy, el ballet te enseñaba a presentarte como corresponde, algo que resulta especialmente importante en el caso de las niñas; los niños tienen otras libertades. Mi reacción era: ¿Por qué mierda entramos en todas esas tonterías? Que Miri se presente como le dé la gana. Pero Amy creía que yo me engañaba si pensaba que Miri podía obviar esa verdad sobre el mundo.

Durante años procuré mantenerme al margen, pero no podía tolerar las escaramuzas de los sábados por la mañana. Trabajas mucho toda la semana y quieres un poco de tranquilidad en familia. Las clases de ballet se daban en una vieja iglesia, en White Plains, cerca de un mercado orgánico, así que por lo general dejaba a Miri y me iba a tomar un café con un bollo. Después volvía para los últimos cinco minutos y le mostraba un pedazo de focaccia o un bagel de salmón y ella me dedicaba una sonrisa secreta desde una fila de niñas en primera posición.

Incluso de pequeña Miri era un poco gordita, y Amy trató de que yo le redujera la cantidad de los dulces. En cierto momento nos dimos por vencidos, y Miri dejó de ir. Fue la primera decepción de Amy como madre.

Pero no fue solo el ballet. A Miri le gustaba probar cosas y después abandonarlas. Durante años jugó al fútbol en la YMCA; teníamos una repisa llena de trofeos suyos, eran las campeonas del condado todos los años. Cuando entró al instituto, sin embargo, se negó a presentarse al equipo.

—No conozco a nadie que se vaya a presentar —dijo.

—¿Qué importa? —le dije—. Una vez que estés en el equipo, ya las conocerás.

—Ahora ves cómo es, ¿no? —me dijo Amy, casi contenta—. No se quiere comprometer con nada. —Porque a mí me importaban los deportes. Pero cuando alguien no quiere jugar no se le puede obligar. Nadie se divierte por obligación. Así que cuando dejé pasar ese tema Amy también me lo echó en cara.

—No te importa nada de nada, ¿no? Piensas que los chicos se convierten en adultos exitosos porque… les apetece.

Esta parte me molestó mucho, sobre todo porque yo no estudié en Brearley. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía catorce años, mi madre trabajaba en un colegio —no de profesora, sino de secretaria— y yo mismo me pagué la facultad de Derecho, pero qué más da. No se puede responder nada porque cualquier cosa que uno diga se convierte en un reproche mucho peor de lo que imaginó, ya sea sobre su personalidad o su carrera. Básicamente Amy estaba desempleada. Pero pensaba que el único motivo por el que yo tenía una relación más sencilla con Miri era porque jamás le cuestionaba nada, y el único motivo por el que salía airoso de todo era porque Amy se ocupaba del trabajo sucio. Lo que tal vez fuera cierto, no lo sé. Pero nunca pude pelearme con Miri. Se parecía demasiado a mí.

Su relación con Jim empezó el primer año del instituto, y en eso Amy también tenía sentimientos encontrados, porque incluso en aquel momento se notaba que Jim era un chico ambicioso y disciplinado, y Amy esperaba que Miri se contagiara de esa actitud.

Cuando empezaron a salir, Miri todavía se vestía como… la hija de Amy; es decir, se ponía la ropa que le compraba ella. Vestidos, faldas. Zapatillas Keds, mocasines. Jim era de esos chicos que los domingos iba a la iglesia con su familia, y si después venía un rato a casa todavía llevaba puestas la chaqueta y la corbata. Pero todo eso cambió cuando Miri entró a segundo. Descubrió el punk y el hip-hop y todos los fines de semana se iba a la ciudad con sus amigos. A vagabundear, le decían. Volvía a casa cargada con bolsas enormes de ropa, cosas que después casi nunca usaba: vaqueros tres tallas más grandes, camisas con agujeros. Botas Dr. Martens, zapatillas Nike.

—Hay algunas prendas que ni sé cómo hace para ponerse —me decía Amy—. Antes era tan quisquillosa.

—Tal vez sea algo positivo. Una hija sin neurosis. —Michael siempre fue un chico muy nervioso.

Cuando cumplió los dieciséis, Miri quiso agujerearse la nariz. Ya se había perforado las orejas a los trece, algo a lo que me opuse, pero Amy me dijo que no era asunto mío. ¿Cómo no iba a ser asunto mío? Los tíos nos pasamos la vida recibiendo críticas por cosificar a las mujeres, pero de pronto tenemos una hija y la idea es que demos un paso atrás y la dejemos en paz mientras invierte horas frente al espejo del baño convirtiéndose básicamente en un objeto. Bueno, como sea; si así funciona el sistema, pues así funciona. No tengo intención de cambiar el mundo. Pero entonces cuando Amy quiso que opinara sobre el aro en la nariz le dije: Ya me lo dejaste bien claro, no es asunto mío.

A mí tampoco me entusiasmaba mucho. Pero Amy estaba completamente fuera de sí.

—Se quiere vengar de mí por algo. No lo entiendo.

—Solo se quiere parecer a sus amigas.

—¿Qué amigas? No se visten así… o al menos no las que pueden estar guapas si se lo proponen. Eso es lo que me irrita tanto. Se quiere afear a propósito. Es una especie de herida autoinfligida.

—Prefiero esta herida y no las otras —dije. Me miró.

—Eso es porque no va dirigida a ti.