Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Calixta Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Ella lo marcó para siempre. Ahora él debe averiguar si todo lo que vivieron ocurrió en realidad Hugo es un joven fotógrafo que viaja por el mundo inmortalizando destinos y buscando lo pequeño y lo cotidiano de los lugares a los que va. Cada foto cuenta una historia. Cada toma se convierte en memoria. El problema es que él no distingue si esta narración es suya o si le ha robado los recuerdos a alguien más debido a que sufre un trastorno: su mente lo engaña y le hace pensar que cada anécdota que escucha es suya. Eso le ocurre con Juliette, una mujer de la que cree haberse enamorado cuando estuvo en Bali, lo que lo llevará a embarcarse en una travesía por el Sudeste Asiático, buscando a esta persona que podría ser real, o una invención.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

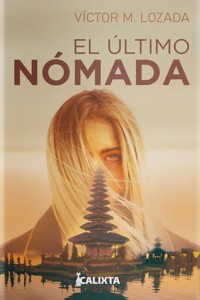

EL ÚLTIMO NÓMADA

©️2022 Víctor Manuel Lozada Andrade

Reservados todos los derechos

Calixta Editores S.A.S

Primera Edición noviembre 2022

Bogotá, Colombia

Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S

E-mail: [email protected]

Teléfono: (571) 3476648

Web: www.calixtaeditores.com

ISBN: 978-628-7540-86-6

Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado

Editor: María Fernanda Carvajal

Corrección de estilo: Ana Rodríguez S

Corrección de planchas: Julián Herrera Vásquez

Maqueta e ilustración de cubierta: David Avendaño

@art.davidrolea

Diagramación: David Avendaño @art.davidrolea

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.

Contenido

1 9

2 85

FIN 160

A mi padre Manuel y a mi madre Victoria, por inculcarme la pasión por conocer el mundo.

1

Anunciaron el inicio del descenso. Sintió una ráfaga de emoción en el pecho. Hugo no separaba la mirada del paisaje que avanzaba lento más allá de la ventana: manchas enormes de vegetación, algunas construcciones cónicas y doradas, estupas1 o pagodas2, pensó, y aglomeraciones de casas que poco a poco se volvían más numerosas. No sabía qué esperar de Rangún. Como tenía por costumbre no investigar sobre los lugares que visitaba, su imaginación solo se alimentaba de la idea de que Myanmar era el país más pobre del Sudeste Asiático y que recién había comenzado a abrirse al turismo, hacía cuatro o cinco años.

Le sorprendió el aeropuerto. A pesar de que él esperaba una construcción que a duras penas se mantuviera en pie, el edificio se presentaba amplio, bien mantenido e incluso moderno. Un letrero que anunciaba «ကြိုဆိုပါတယ်»: «Bienvenido», colgaba de las escaleras automáticas que llevaban a los pasajeros al área de migración. Me gusta cómo se escribe el birmano, se dijo, mientras sacaba el pasaporte del bolsillo del pantalón.

Después de cuarenta minutos esperando que la banda en movimiento escupiera su maleta –solo quedaban ocho personas junto a él–, decidió cambiar sus dólares. El monto máximo que pudo cambiar fue 100, pero con ellos recibió 140 000 kyats; dos fajos de billetes que tuvo que sostener con ambas manos. Se sintió millonario.

Regresó a la banda de equipajes. Estaba vacía, sin personas, ni maletas o mochilas. El miedo y estrés se apoderaron de su cuerpo. Trató de recordar las cosas que llevaba en su maleta. Creo que solo ropa, pensó y abrió la mochila que traía consigo. Su cámara, documentos y tarjetas de crédito estaban con él.

La libreta, la revelación explotó en su mente.

Se mareó por la nueva ola de adrenalina que se disparó en sus venas. Sacó la libreta que tenía en la mochila y comprobó que esta solo poseía páginas en blanco. La que había terminado de llenar la noche anterior, con sus apuntes sobre el viaje hasta ese momento, estaba en la maleta.

Corrió hacia el mostrador de la aerolínea que lo había traído desde Kuala Lumpur. La asistente se veía tranquila mientras apuntaba la información que Hugo le brindaba. Él quería que estuviera preocupada, incluso asustada, quería verla agarrar el teléfono y llamar a decenas de personas, pero no, ella tenía una mirada que parecía repeler cualquier tipo de emoción. Una vez apuntó el nombre de su hotel, ella le explicó que el sistema no había podido ubicar la maleta, pero que apenas tuviera algo de información se pondría en contacto con él.

Al salir del aeropuerto, encontró a una persona que llevaba un cartel con su nombre: «Hugo Palomar».

—Bienvenido a nuestro lindo país, señor Palomar. Déjeme lo ayudo con su mochila.

—Gracias —respondió Hugo e intentó forzar una sonrisa.

—El auto está en esa dirección. ¿Todo bien con su vuelo? —Se encaminaron hacia donde él había apuntado.

—No, no llegó mi maleta, y como solo tengo dos días en esta ciudad, no sé qué pasará si no la encuentran.

—Cuánto lo siento, señor Hugo —No pudo distinguir si en verdad estaba afligido por su pérdida o si fingía—. ¡Ah!, pero olvidé presentarme, lo siento por eso también. Mi nombre es Khin.

—Un gusto.

Sus ojos veían la ciudad a través de la ventana del carro, pero su mente no prestaba atención a las calles que mostraban pagodas doradas y edificios coloniales –algunos bien cuidados, otros muchos en proceso de deterioro–, a la vida comercial sobre las veredas, a mujeres con manchas circulares de color amarillento que cubrían casi todas sus mejillas y a la gente –sin importar el sexo– vestida con una especie de falda. Pasaba frente a él una ciudad que parecía despertar después de decenas de años de zozobra, pero que mantenía un encanto honesto, una personalidad clara y orgullosa que se podía ver y sentir en cada una de sus esquinas.

—Señor Hugo, entonces lo vengo a recoger mañana a las nueve de la mañana, ¿verdad? —preguntó Khin al llegar al hotel mientras sacaba la mochila de la cajuela.

—Sí, sí, nos vemos mañana —respondió Hugo, distraído.

Se registró en el hotel, subió a su habitación y llamó a la aerolínea, aún no tenían noticias de su maleta. Sacó su nueva libreta y comenzó a escribir:

Sí, tengo mi cámara, puedo ver mucho de lo que viví en Bali y Kuala Lumpur, pero de seguro hay un sinfín de cosas que no fueron capturadas por fotos, como esa chica. A ver, no debo pensar en eso, no sé si ella es real, simplemente debo olvidarme de lo que hice en esas dos ciudades hasta que tenga de vuelta mi maleta y pueda confirmar lo que viví de verdad.

Durmió un par de horas esa noche. Hacía mucho tiempo que no perdía una de sus libretas, al menos no antes de transcribir toda la información en el programa de catalogación de recuerdos que tenía en su computadora. A pesar de que intentaba bloquear pensamientos inspirados en lo que suponía haber vivido durante los últimos diez días, su inconsciente lo bombardeaba con imágenes que dibujaban templos balineses –algunos en riscos frente al mar, otros, como un faro, al lado de un lago y otros enclaustrados en la selva–, las Torres Petronas alzadas, magníficas, al lado de un parque que mostraba un espectáculo de luces y agua desde sus fuentes; platos de cerdo rostizado, arroz con sambal y anchoas fritas; y la figura de una mujer, rubia, con ojos intensos, sencillamente hermosa, cuyo nombre resonó en su mente con tanta fuerza que lo hizo levantarse de la cama con violencia: Juliette. Deja de pensar en eso, por favor, se dijo a sí mismo, recuerdos falsos pueden volverse una bola de nieve: mientras más pienses en ellos, más grandes y complejos se harán.

Volvió a llamar a la aerolínea a las ocho de la mañana, nada nuevo.

Cincuenta minutos después, mientras Hugo estaba sentado en el lobby del hotel, Khin apareció sonriente.

—Buenos días, señor Hugo. ¿Durmió bien?

—Sí, todo bien, gracias.

—Qué bueno, ¿tomó desayuno? Porque antes de comenzar el tour por la ciudad quería llevarlo a que pruebe el plato más típico de Myanmar: မုန့်ဟင်းခါး.

—Dale, perfecto, muero de hambre, pero ¿cómo se llama? ¿Munjanka?

—Es más con «o» y después con «i», မုန့်ဟင်းခါး.

—¿Mohinga?

—¡Exacto! Si quiere, durante el camino le enseño más palabras en birmano.

—Claro, eso me gustaría.

A diferencia del día anterior, su atención comenzó a enfocarse en las calles por donde pasaba el auto. Se dio cuenta de que, a pesar de que el timón se encontrara a la derecha, como en Malasia o el Reino Unido, en Myanmar se conducía por el carril derecho, lo que ocasionaba que toda intentona de sobrepasar a un auto resultara peligrosa.

Khin se estacionó al inicio de un callejón que se veía lleno de vida; muchas personas cargaban canastas con frutas, en especial bananas y guayabas, y familias enteras entraban y salían de lo que parecía ser un restaurante inmenso. Hugo sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, lo que no pareció molestar a los transeúntes.

La mohinga resultó ser una sopa de pescado con fideos de arroz, condimentada con pasta y salsa de pescado, jengibre, chalote, hierba de limón y ajo, y mezclada con harina de garbanzo, vegetales y pedazos crujientes del tronco de banano. Hugo le echó el jugo de dos limones, como siempre hacía cuando comía una parihuela en Perú, y, con algunas dudas, dio el primer sorbo.

—Está muy rico —le dijo a Khin, con honestidad.

Cuando trajeron la cuenta, Hugo calculó rápido su valor en dólares estadounidenses y, con sorpresa, se dio cuenta de que su desayuno había costado cuarenta centavos.

—Bueno, señor Hugo, ¿está listo para visitar uno de los templos más sagrados de mi país?

—Por supuesto, es el she, shegon, shadon, algo así, ¿verdad?

—Casi, señor Hugo —se rio Khin—. Se llama la Pagoda Shwedagon, aunque también se le conoce como la Gran Pagoda de Dagon o Pagoda de Oro.

El templo quedaba sobre una colina llamada Singuttara. Antes de poder entrar, Hugo tuvo que comprarse un longyi –una falda usada por la mayoría de las personas en la ciudad y que se amarraba en la cintura haciendo un nudo con la misma tela– y dejar sus zapatillas en un pequeño armario de madera, ya que debía estar descalzo para visitar el templo. Khin le indicó que él lo estaría esperando en el auto y que no se preocupara por el tiempo. Hugo estaba feliz con esa decisión, ya que, como era usual en sus viajes, prefería estar solo y no escuchar datos históricos, leyendas o cualquier otro dato que lo obligara a sacar su libreta y escribir con frenesí.

Al final de enormes gradas de madera, protegidas por un pasadizo techado, en cuyos costados se levantaban pequeñas tiendas, donde mujeres vendían toda clase de artesanías y artículos budistas, se dio cuenta de que lo que tenía al frente no era un templo, sino una ciudad en miniatura. Callejuelas, santuarios, altares, estupas, piletas; en un principio no supo en qué enfocarse. Los lugareños, que aparentaban disfrutar de un día de vacaciones, se escondían bajo los techos de santuarios. Personas comían sentadas en el suelo, personas cantaban, personas rezaban, personas bañaban estatuas, personas conversaban o discutían, personas se veían a los ojos enamoradas, personas perseguían a niños que corrían y se tambaleaban mientras acosaban mariposas, personas miraban al cielo y otras al vacío, personas sonreían, personas se veían melancólicas, personas observaban a Hugo y personas no le prestaban atención.

Estos templos y santuarios son similares a los tailandeses, pensó Hugo, pero estos tienen un diseño más brusco, más dramático, las esquinas de los techos parecen ser más puntiagudas, los adornos son más toscos, pero, de todas maneras, son hermosísimos.

El centro del complejo, la gran estupa dorada, brillaba bajo los destellos del sol mientras que grupos de monjes budistas circundaban su base. Hugo, al no querer indagar sobre la historia de ese monumento, se iría del lugar sin saber que ese ícono era tan venerado porque dentro de él se encontraban varias reliquias sagradas, entre las cuales resaltaban ocho cabellos de Siddhartha Gautama, el Buda.

Mientras se limpiaba el sudor de la frente, vio a una mujer con cabellos rubios que le daba la espalda. Un flujo de imágenes invadió su mente: piernas estilizadas, cruzadas, que servían de apoyo a un libro ojeado por una mujer que sostenía una taza de café. Bali, pensó, sí, la conocí en Bali.

Regresó al lugar donde había dejado sus zapatillas, se sacó el longyi y corrió hacia el auto donde Khin estaba dormido. Lo despertó y le pidió, por favor, que le prestara su celular. Llamó a la aerolínea, ninguna noticia. Hugo se desesperó, comenzó a gritar, amenazó con iniciar una campaña en redes sociales que denunciaban el maltrato y la falta de apoyo. El representante respondió con calma, seguirían haciendo todo lo posible para encontrar su maleta y, apenas tuvieran noticias, lo llamarían a su hotel. Hugo colgó y le pidió a Khin que lo llevara a algún lugar con wifi para conectarse a Internet.

Llegaron a un café, donde Hugo se pidió un capuchino, solicitó la clave del wifi y se sentó en un sofá sin prestar atención a lo que hacía Khin. Ingresó a sus redes sociales, seleccionó una foto que había tomado con su smartphone, la editó y la subió a Instagram. Ver cómo el número de likes crecía de inmediato lo relajó. Era la una de la tarde. Se acercó a Khin, quien estaba fuera del café fumando un cigarrillo, y le preguntó si podían ir a almorzar. Khin le respondió con otra pregunta: ¿quería seguir comiendo platillos tradicionales? Hugo asintió.

Su guía lo llevó a un restaurante donde, en una habitación de gran tamaño, se disponían veinte mesas vacías de metal y un grupo de adolescentes conversaba de pie en una esquina. A pesar de que Hugo pensó que ellos eran clientes que simplemente se rehusaban a sentarse, Khin les hizo una seña y uno de ellos se acercó a su mesa a regañadientes. Intercambiaron un par de palabras en birmano, luego, el chico regresó a su grupo, dio un par de indicaciones y todos se dispersaron.

—En Myanmar comemos muchos curris —Khin frotaba sus manos en son de expectación—, y la forma más común de comerlos es en un plato que se llama thali. Imagine que es como un plato de tapas, bueno, eso fue lo que me dijeron unos clientes españoles hace poco.

—O sea, ¿son platos chiquitos con diferentes guisos?

—Exacto.

El mismo joven que tomó la orden regresó minutos después con una bandeja grande y circular de metal con platos pequeños, también circulares. Algunos contenían vegetales y hierbas frescas, y otros potajes con carne de res, de pollo y de cordero.

—Esta es la salsa picante, ¿usted come picante? —pregunto Khin, mientras apuntaba a un recipiente que contenía un menjunje rojo.

—Sí, me encanta.

El joven regresó con un amigo que sostenía un cuenco con arroz del que extrajo cucharadas enormes que aterrizaron en sus platos. Hugo comió con avidez, después de tomar varias fotos a la mesa. Probó los curris, esos sabores tan fuertes, pungentes y diferentes a la comida peruana. Saboreó la salsa picante, que, además de brindar un gusto salado extraño –Khin después le explicaría que el moje estaba hecho con chiles, tomate y anchoas–, le generó flujo nasal, acaloramiento y le hizo derramar algunas lágrimas.

Comenzó a llover. Era una lluvia pesada, como si el suelo fuese el que atrajera ansioso las gotas de las nubes en vez de que ellas cayeran por cuenta propia. Se oían truenos a lo lejos, mientras los techos de plástico, que cubrían partes de las veredas, generaban revoloteos violentos.

Hugo pidió de nuevo el celular de Khin para llamar a la aerolínea, con el mismo resultado. Intentaba controlar sus pensamientos para que su imaginación o su memoria no volaran a momentos que suponía haber vivido en Bali y en Kuala Lumpur, y ese esfuerzo disminuyó las ansias de recorrer a pie las calles de Rangún. Aunque comenzaron a generarse indicios de remordimiento en él, Hugo pidió a Khin, ya que se veía caer la lluvia por la ventana del restaurante, si podían pasar la tarde recorriendo la ciudad en auto, sin necesidad de bajarse en alguna parte. A pesar de que su guía le explicó que la lluvia temporal acabaría en menos de una hora, Hugo insistió, por lo que corrieron hacia el auto mientras Khin sostenía un paraguas roto que parecía un hongo mordido.

La lluvia no parecía eliminar la actividad en las calles, solo la desaceleraba, como si las gotas de agua pusieran pesas invisibles a todo lo que buscara moverse: autos, animales, personas, buses, etcétera. Hugo se esforzaba en enfocarse en esas anchas avenidas, donde el porcentaje de carros era mucho más grande que el de motocicletas, a diferencia de otras ciudades de la región que había visitado. Parecía como si la ciudad hubiera sido abandonada en el momento de máximo esplendor, cuando los edificios coloniales gritaban magnanimidad y soberbia, las calles rebosaban de riqueza, los cafés resguardaban a señores británicos que celebraban con copas de brandy el éxito comercial que habían logrado gracias a una de las joyas de su imperio, cuando centenares de barcos anclaban en los puertos al lado del río Yangon listos para transportar toneladas de productos que irían a parar en hogares europeos, y muchas décadas después, los habitantes, pero sin colonizadores, hubieran aparecido como arte de magia y hubieran restablecido sus hogares sin importarles como el tiempo había corroído su urbe.

Ya en su cuarto del hotel, llamó a la aerolínea, esta vez el representante le explicó que no habían sido capaces de encontrar su maleta y que, en retribución, la compañía estaba dispuesta a hacerle un depósito de cuatro mil dólares estadounidenses. Sintió ganas de vomitar. Quería crear un destello de furia dentro de su pecho, quería encontrar la energía para gritarle a la persona al otro lado de la línea, quería tener la voluntad para ir en persona a la oficina de esa aerolínea y demandar que le devolvieran su maleta y, en específico, su libreta. Pero solo pudo, con una voz quebrada, débil, que casi pareció un susurro, preguntar si de verdad ya nada se podía hacer para encontrarla. El representante respondió «no, lo sentimos mucho», para después pedir sus datos bancarios para hacerle la transferencia.

Después de colgar, Hugo se duchó durante veinte minutos. Recordó, sin quererlo, momentos de su niñez cuando profesores y compañeros de su colegio lo llamaban mentiroso, una y otra vez, como si fuese algún tipo de porra. Salió del baño, se cambió, sacó la libreta que tenía algunas páginas escritas con lo que había vivido hasta ese momento en Myanmar y se sentó en el pequeño escritorio situado en una esquina del cuarto.

¿Ahora qué hago? Podría tratar de escribir sobre lo que se supone que recuerdo de esos días, pero tengo ese cosquilleo, esa sensación, como si mis venas se hicieran más delgadas. Sé que, al hacerlo, varios de los pasajes y momentos que describiré serán falsos. Claro, los puedo cotejar con las fotografías, pero eso no ha sido suficiente en el pasado. Es más, sé por experiencia que al intentar escribir eventos que ya tienen varios días de haber sucedido, puedo empeorar las cosas, puedo crear toda una narrativa entera, pero algo me dice que lo tengo que hacer. Además, debo confirmar si tengo que verla en Hanói. Es obvio que no voy a confirmar eso último escribiendo sobre mis días en Bali, pero tal vez si indago sobre ella en mi memoria, pueda encontrar señales que me confirmen la veracidad de su existencia. OK, lo voy a intentar:

El vuelo fue de Lima a Los Ángeles, de ahí a Taipéi y finalmente a Bali. Todo eso duró unas treinta horas, así que llegué adolorido y algo mareado, pero, a la vez, me sentí muy emocionado. Bali era uno de los lugares que más quería conocer del Sudeste Asiático. Mi hotel quedaba en Seminyak, un pueblo al sur de la isla, y era un edificio moderno. ¿Estaba en una esquina? No, estaba casi en una esquina. Cuando el taxi ingresó a ese pueblo, las calles estaban llenas de gente que caminaba hacia todas las direcciones, la mayoría vestía ropa de baño, el ambiente era bullicioso, sabía que el hotel quedaba cerca del mar, pero no pude ver en qué dirección estaban las playas. Hice check-in, eran cerca de las cuatro de la tarde. Pensé en entrar a mi cuarto, ducharme y salir a explorar, pero después de la ducha caí muerto sobre la cama.

Al día siguiente, me desperté y el primer templo que quise visitar fue Tanah Lot, así que tomé un taxi hacia allá. La ida duró cuarenta minutos y me costó un ojo de la cara. Varias personas me habían dicho que Bali era caro y apenas pagué al conductor lo confirmé. Recuerdo una playa con el estacionamiento lleno de carros, motocicletas y buses. Había turistas, en grupos grandes y pequeños, que deambulaban por todas direcciones y gente local que vendía artesanías, prendas de vestir y comida. Le pregunté al taxista en qué dirección se encontraba el templo, solo levantó la mano y señaló al océano. Caminé un poco y un niño se me acercó para venderme unas máscaras de lo que parecían ser demonios. Lo interesante es que me parecieron muy similares a las máscaras del baile de la diablada de Perú y Bolivia. Un mar de gente se dirigía hacia un rumbo específico, así que decidí seguirlos. Al llegar al risco, por fin pude ver el templo.

Tanah Lot era lo que esperaba, era la imagen que tenía en mente y que siempre tenía que señalar como un recuerdo que no era mío, pero que quise que lo fuera: un templo sobre una roca inmensa en medio del mar, con árboles rodeándolo y escaleras de piedra que invitan a explorar el santuario, olas pequeñas que golpeaban el muro, también de piedra. La marea estaba baja en ese momento, así que el espacio entre el templo y la playa podía ser recorrido a pie; esto ocasionó que un tumulto de personas merodeara en el intento de acercarse lo más que podían al templo. Tomé fotos, muchas fotos, por fin hacía ese recuerdo mío. Bajé a la playa, me topé con rocas y entre ellas con millares de charcos y cangrejos que se ocultaban con rapidez apenas alguien se acercaba. No quise subir al templo, lo quería recordar inaccesible, como algo que el mar evita tocar. Una pareja de recién casados se tomaba fotos con sus trajes de boda. ¿O tal vez vi esa imagen en algún otro sitio? No estoy seguro, puede que sí, puede que no, he visto tantas fotografías de matrimonios en Bali.

Cuánto quise que toda la gente desapareciera. Ese lugar merecía tener fotos en soledad. El templo era lo único estático en el escenario. Todas las personas se movían de un punto al otro, las nubes pasaban veloces, las olas remecían el mar, las hojas y ramas de los árboles se sacudían con violencia. Un águila volaba. Cerré los ojos, el sonido de las olas se mezclaba con el bullicio de la gente. Pensé que las personas observaban el templo como algo que tenía que ser consumido en vez de apreciado. Era probable que para ellos verlo no fuera tan importante como para mí, pues era cuestión de crear mi persona, crear mis verdaderos recuerdos, confirmar quién soy yo en realidad.

Después de casi una hora, subí de nuevo al risco; no fue una cuesta que necesitó mucho esfuerzo. Avancé por los caminos que bordeaban el precipicio para apreciar otro templo que estaba al lado de Tanah Lot. A pesar de la gran cantidad de gente que caminaba a mi alrededor, la única persona que iba sola era yo. No es la soledad lo que me hacía o me hace sentir solo, es la existencia de lo contrario; saber que hay relaciones que lo hacen a uno realmente feliz, ya sean familiares, amicales o románticas. Si viviera en una cueva toda mi vida, no me sentiría solo, pero si en medio de esa vida, me topara con un grupo de personas, felices, siendo amigos o disfrutando momentos en familia, tal vez, la soledad me mataría.

No sé si en verdad prefiero la soledad, mejor dicho, sí la prefiero, pero no sé si lo hago porque durante mi vida me he sugestionado, me he convencido de que en verdad soy feliz estando conmigo mismo. Necesito creer que prefiero estar solo. Pero esta preferencia no está anclada en mi mente, no es inmune a ataques, siempre necesita ser reforzada, protegida. Las personas a mí alrededor, los medios de comunicación, el mundo en general la ataca sin tregua; se ve a los solitarios como personas que están mal, que tienen problemas, que no pueden ser felices. Por ahora, mi gusto por la soledad está ganando la batalla en mi mente.

Muchos monos durante el camino, que siempre acechan a algún turista que tenga comida a la vista.

Apareció una vista espectacular, como toda aquella que contiene riscos que dan al mar; no sé por qué esos escenarios son tan poderosos, tal vez por la forma tan radical en que la tierra termina contra el mar, es como una verdadera batalla entre esos dos elementos.

Me moría de hambre, no había desayunado, así que decidí tomar un taxi para buscar el plato más típico de la isla: babi guling.

El taxista me indicó que el mejor cerdo rostizado se encontraba en el pueblo de Gianyar. Pasamos por vías estrechas que se reducían aún más por los buses que estaban estacionados a los lados. Le pregunté por qué había tanta gente, me respondió que todos estaban yendo al restaurante al que nos dirigíamos. La idea de estar en un lugar tan atestado no me gustó, le pregunté si conocía otro dónde sirvieran ese platillo. Me dijo que sabía de otro restaurante donde la vista compensaba la falta de sazón. Accedí.

Pasamos por un callejón oculto entre casas hacia una zona de arrozales. Vi un restaurante rodeado por un lago que, a su vez, estaba rodeado de arrozales salpicados de palmeras. Pregunté al taxista si quería almorzar conmigo, que yo invitaba. Me miró escéptico por unos segundos, pero luego aceptó. Lo bueno es que su inglés era malo, por lo que no tuve que forzar una conversación con él. Pedimos babi guling y la especialidad de la casa: pescado cocinado dentro de un tronco de bambú.

Ese lugar me pareció idílico: peces de colores se movían lentos a mí alrededor, mientras que un viento agradable acariciaba los arrozales aledaños. El taxista solo abrió la boca para preguntarme cómo estaba la comida; estuvo buenísima. El cerdo en el restaurante que evitamos nunca hubiera podido igualar la experiencia que tuve ahí. Fue la primera vez que vi cómo se cocinaba en troncos de bambú. El pedazo de tronco se rellena con el pescado, los vegetales y el condimento, se cierra con un trozo de bambú y se introduce en las brasas. Te traen el tronco quemado, lo abren sobre la mesa y sirven su contenido en el plato. No pude decidir cuál platillo me gustó más, el cerdo o el pescado.

De vuelta en Seminyak, caminé por sus calles tapizadas por tiendas, agencias de viaje, restaurantes, galerías de arte, casas de masajes, bares y llenas de personas, en su mayoría grupos de jóvenes y parejas. Entré a un café que quedaba en una esquina. Se veía moderno y cómodo. Pedí un latte. Siempre pido lo mismo. Me senté a un lado de la ventana.

Fue en ese lugar que la vi, supuestamente la vi, quiero creer que la vi.

1 Una estupa (en sánscrito: m. स्तूप, stūpa, tibetano: མཆོད་རྟེན་, chöten, idioma pali: थुप, thupa) es un tipo de arquitectura budista y yaina hecha para contener reliquias, que deriva probablemente de los antiguos túmulos funerarios.

2 La pagoda es un edificio de varios niveles, común en varios países asiáticos. La mayoría de las pagodas fueron construidas con propósitos religiosos, principalmente como parte del budismo y en algunas ocasiones del taoísmo, por lo cual están ubicadas cerca o dentro de templos budistas. La pagoda moderna es una evolución de la estupa india, una estructura en forma de túmulo donde se guardaban reliquias sagradas.

Úrsula, la madre:

Creo que la primera vez que me preocupé, bueno, a ver, no fue tanta preocupación, más bien, algo de molestia, sí, se podría llamar así, molestia por la conducta de Hugo, fue cuando regresé de un viaje con mi marido; fuimos a Miami de compras y para resolver unas cuestiones bancarias. Fue por poco tiempo, y bueno, en esos días visitamos un restaurante nuevo que se especializaba en cangrejos, aún recuerdo lo exquisitos que eran. Bueno, el punto es que después de nuestro retorno, Hugo repetía y repetía que quería almorzar los cangrejos que había probado en Miami, aunque él obviamente no tuvo esa experiencia. Se puso tan insistente que incluso le grité, no, bueno, eso no lo escribas, más bien, le dije en voz alta que se dejara de tonterías, que él no había ido a Miami y que no había ido a ese restaurante.

Ay, Dios, no sabes cuánto lo extrañamos.

Eran las nueve de la mañana, Khin estaba fumando un cigarrillo afuera del lobby del hotel.

—Señor Hugo, es su último día en Rangún. ¿Qué le gustaría hacer?

—Como ayer estuvimos mucho tiempo paseando en el auto, hoy podemos, no sé, caminar por un par de templos, como el Chatayi Paya.

—ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားကြီး, esa paya es hermosa, claro, excelente decisión, señor Hugo, pero podemos ir ahora mismo al mercado Bogyoke para desayunar —dijo sonriendo.

—OK, vamos, solo que durante el día necesito ir un par de veces a lugares con internet para poder escribir y revisar mi correo electrónico.

El mercado Bogyoke era un espacio inmenso y techado que parecía un hangar de aviones jumbo. Un centenar de puestos comerciales vendían desde textiles, comida y medicinas, hasta cosas cuya función Hugo no pudo entender y Khin no supo explicar. Se sentaron en un local donde vendían té con leche y bollos fritos y dulces. Mientras los labios de Hugo se embadurnaban con aceite y azúcar, comenzó a notar, por primera vez, que los hombres birmanos, además de tener en común el uso del longyi, compartían una característica: sus dentaduras estaban muy maltratadas y tenían un color oscuro que le dio escalofríos. Él quiso preguntar a Khin por qué esa peculiaridad era solo compartida por los hombres y no por las mujeres, pero, al notar que él también tenía una dentadura deplorable, prefirió guardarse la curiosidad.

Visitaron la Chaukhtatgyi Paya, una estatua horizontal de Buda que mide más de sesenta y cinco metros de largo. Hugo se enfocó en la gente birmana que visitaba el templo en vez de fotografiar los elementos arquitectónicos del lugar. Grupos de familias y de amigos sentados sobre el suelo formaban círculos, comían de potes de metal que parecían contener guisos con curri y arroz. La escena se asemejaba a un día de pícnic y no a un lugar para conectarse con el mundo espiritual. Mientras él apuntaba su lente hacia las personas que comían, de reojo se dio cuenta de que muchas personas lo miraban con curiosidad y le brindaban sonrisas que podían ser el inicio de risas. Al prestar más atención, se percató de que esa reacción se desencadenaba cuando ellos observaban sus pies: llevaba puestas zapatillas debajo de su longyi, algo extraño para ellos. Todos los hombres que usaban esa falda lo hacían con chancletas.

Ella entró al café, llevaba un polo blanco sin mangas y un short de jeans. Tenía el pelo largo y rubio, ojos negros y fuertes. Un bolso de esos que parecen carteras colombianas, de color blanco con rayas negras, le colgaba del hombro.