Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Armaenia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

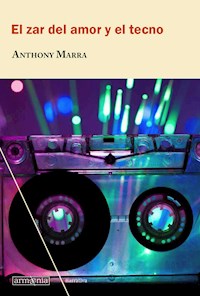

Este impactante y exquisito tour de force, a medio camino entre novela coral y colección de relatos, se extiende a través de un siglo, un continente y un reparto de personajes extraordinarios cuyas vidas se entrecruzan de manera en ocasiones cómica y desgarradora. Un censor soviético de los años treinta corrige meticulosamente fotografías oficiales en los búnkeres de Leningrado, perseguido por la imagen de una prima ballerina caída en desgracia. Un coro de mujeres cuenta sus historias y las de sus abuelas, antiguas prisioneras de un gulag, que fundaron su propio pueblo en Siberia. Dos hermanos comparten un amor feroz y protector en pleno derrumbamiento de la URSS; y un mercenario es hecho prisionero en un pozo de Chechenia junto con una casete de mezclas que podría contener el último mensaje de su familia. Con una prosa deslumbrante, un finísimo sentido del humor, ricos retratos de personajes y un sentido de la Historia que encuentra ecos en el presente, El zar del amor y el tecno es una obra cautivadora de uno de los mejores nuevos talentos americanos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ANTHONY MARRA

El zar del amory el tecno

Traducción de Jacinto Pariente

www.armaeniaeditorial.com

Título original: The Tsar of Love and Techno

Edición original: Hogarth, Crown Publishing Group, Nueva York, 2015

1.ª edición: junio 2017

1ª edición ebook: agosto 2021

Esta traducción ha sido publicada bajo acuerdo con Hogarth, un sello de Crown Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC e International Editors Co.

Diseño de cubierta: © Armaenia Editorial/Alamy

Fotografía de solapa: @ Bobby Doherty, 2015

Copyright © Anthony Marra, 2015

Copyright de la traducción © Jacinto Pariente, 2017

Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2017, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-07-4

Para Janet, Lindsay y Rachel

Es una obra menor.

—Pyotr Zakharov-Chechenets, sobre su cuadro de 1843Prado vacío por la tarde

CARA A

El leopardo13

Leningrado, 1937

Nietas61

Kirovsk, 1937-2013

La Oficina de Turismo de Grozni91

Grozni, 2003

Un prisionero del Cáucaso117

Tierras altas de Chechenia, 2000

INTERLUDIO

El Zar del Amor y el Tecno149

San Petersburgo, 2010; Kirovsk, años 90

CARA B

Lobo del Bosque Blanco217

Kirovsk, 1999

Palacio del Pueblo249

San Petersburgo, 2001

Una Exposición Temporal283

San Petersburgo, 2011—2013

El fin307

Espacio exterior, fecha desconocida

El leopardo

Leningrado, 1937

Primero soy artista y después censor.

Hace dos años tuve que recordármelo a mí mismo mientras subía al tercer piso del bloque de apartamentos donde vivían mi cuñada viuda y su hijo de cuatro años. Abrió la puerta con una fina arruga de sorpresa en la frente. No me esperaba. No nos conocíamos.

—Me llamo Roman Osipovich Markin —dije—. Soy el hermano de tu marido.

Asintió y se alisó el plisado de la gastada falda gris con la mano mientras se apartaba para dejarme pasar. Si le sorprendió la mención de Vaska, supo ocultarlo. Llevaba una blusa clara con botones de color caoba. Las líneas de peine que surcaban su húmedo pelo negro parecían dibujadas a carboncillo.

En el vencido almohadón central del diván había un niño medio hundido. Mi sobrino, supuse. Esperé por su propio bien que hubiera salido a su madre.

—No sé qué te habrá contado mi hermano, pero trabajo en el Departamento para la Agitación y Propaganda del Partido. ¿Sabes a qué me dedico? —dije.

—No —respondió el niño. El pobre había heredado la frente de su padre. Su futuro pendía de un hilo.

—¿De verdad tu marido nunca te ha hablado de mí? —le pregunté a la madre.

—Alguna vez mencionó a un hermano que era algo así como el tonto del pueblo allá en Pavlosk —respondió con algo más de alegría en la voz—. Pero nunca dijo que te estuvieras quedando calvo.

—No es para tanto —repliqué.

—Quizá podrías explicarme el propósito de tu visita.

—Todos los días veo fotografías de traidores, maleantes, saboteadores, contrarrevolucionarios y enemigos del pueblo. Durante los últimos diez años, solo unos cuantos al día. Sin embargo, en los últimos meses el volumen habitual ha aumentado. Antes recibía una carpeta delgada cada mes. Ahora recibo una al día. Pronto será una caja. Después serán muchas.

—¿En serio has venido hasta aquí para informarme del estado de tu despacho?

—He venido para hacerle un último favor a mi hermano —dije.

—¿De qué se trata? —preguntó.

Se me pusieron las vértebras rígidas. Sentía las manos demasiado grandes para los bolsillos. Realmente es algo terrible cuando se dice en voz alta—. Quiero asegurarme de que su infortunio no se convierta en un mal de familia.

Le pedí que sacara todas las fotografías de Vaska que tuviera. Nueve en total. Un retrato de boda. Un día en el campo. Una del día en que se mudaron a la ciudad, su primer acto como habitantes de Leningrado. Una de Vaska de pequeño. Se sentó en el diván con el niño y se las enseñó una a una por última vez antes de llevárselas al dormitorio.

Las ordenó sobre la mesa. El dormitorio estaba prácticamente vacío. Sobre la cama, suficientemente ancha para tres, había un edredón pulcramente extendido sobre blandas almohadas. Seguramente, ahora solo la compartía con su hijo.

Deslicé por el tablero una moneda de un rublo con la hoz y el martillo hacia arriba.

—¿Qué se supone que tengo que hacer con esto?

—Ya lo sabes —dije señalando las fotos con la cabeza.

Ella sacudió la suya y tiró la moneda al suelo con un movimiento del brazo que puso en órbita una pequeña galaxia de motas de polvo.

¿Estaría aún enamorada de mi hermano? Era difícil de creer. Un tribunal imparcial y justo lo había hallado culpable de radicalismo religioso. Lo habían sentenciado a la única condena apropiada para los locos que se dedican a envenenar al prójimo con la ilusión de que nos aguarda el paraíso. El paraíso solo es posible en la tierra, solo es posible si nosotros mismos lo construimos. Uno no debería envidiar la ciega devoción de esta mujer por un hombre que ha demostrado ser indigno de amor alguno. No debe.

Colocó las palmas de las manos sobre las fotografías y los codos hacia fuera para protegerlas con sus anchas espaldas, un gesto de animal hambriento que defiende sus últimas migajas de comida, y quizás así fuera: el estómago no es el único órgano vital que sufre de hambre.

—Vete —dijo con tono destemplado. Se miraba fijamente el dorso de las manos—. Déjanos en paz.

Podía haberme dado la vuelta, salido del piso, dado carpetazo a todo el asunto. Ya había hecho más de lo necesario. Pero algo me clavaba los talones a la tarima. A pesar de que el concepto de familia estaba pasando a la historia tan deprisa como el coche de caballos, yo no tenía ni mujer ni hijos y deseaba que alguien de mi sangre viviera para ver el paraíso que nos habíamos jurado conseguir. Deseaba que el crío del diván creciera, que se convirtiera en un activo constructor del comunismo, que cuando fuera un viejo gordo y feliz pensara en el pasado y comprendiera que la sociedad perfecta que le rodeaba justificaba la muerte de su padre, y que en ese momento se sintiera agradecido por la lección que le había enseñado aquel tío suyo al que había conocido brevemente una fría mañana de invierno hacía ya toda una vida.

Es una tontería. Lo sé. La cogí de la muñeca y le apreté la moneda entre los dedos.

—No he venido a hacerte daño —dije—. He venido para asegurarme de que no te lo hagan. Tu marido era un enemigo del pueblo. ¿Qué crees que pasará cuando los del nkvd registren el piso y encuentren estas fotografías? ¿Tengo que entrar en detalles?

Cualquier sentimiento que hubiera sobre la mesa regresó rápidamente a su interior. Cuando le solté la mano, la moneda permaneció entre sus dedos. Con ella se podía comprar un pastel de carne, un cuaderno de dibujo, un dulce, una pastilla de jabón. Depositada en la mano de alguien, podía convertirse en el mejor momento de un día por lo demás mediocre, pero las monedas no pueden elegir su destino.

—¿Por qué no lo haces tú mismo? Tú eres el artista. Es tu trabajo.

Miré el reloj—. No entro a trabajar hasta dentro de una hora.

Me di la vuelta al oír el roce de la moneda contra el papel fotográfico. El niño seguía sentado en el salón mirándose en silencio las finas líneas que tenía grabadas en las palmas de las manos.

El parecido con su padre era asombroso. Una nariz que aún no era de su talla. Una descuidada mata de pelo negro en la que cada folículo apuntaba en una dirección diferente. Unos labios fruncidos, pequeños como un botón. Cuando Vaska era de su edad, yo tendría unos ocho años. En verano corríamos por los bosques durante el día y de noche nos enviábamos mensajes codificados a través de la pared que separaba nuestras habitaciones. Teníamos una habitación cada uno. Lo obligaba a posar para mí bajo cualquier tipo de luz, en todas las estaciones del año, para retratarlo y conservar su expresión a carboncillo sobre la página. De no haber sido por Vaska, jamás me hubiera hecho artista. Su rostro fue mi aprendizaje.

—¿Sabes hablar? —pregunté.

El niño asintió.

—Con moderación, según veo. Dime tu nombre.

—Vladimir.

Le puse la mano en el hombro, pero él se encogió sorprendido del súbito gesto de afecto. Se llamaba como Lenin. Buen augurio.

—Me gustaría saber si me puedes hacer un favor. ¿Quieres intentarlo? —le pregunté.

Asintió.

—Mírame a la cara —le ordené, y le puse los dedos rápidamente junto a la oreja—. ¿Cuántos dedos he sacado?

Levantó cuatro dedos de su propia mano.

—Muy bien. Tienes buen ojo. Puede que el día de mañana seas tirador de élite o centinela. Te voy a contar el cuento del zar y el pintor. ¿Te lo sabes?

El ruido de la moneda rascando sobre papel que venía del dormitorio sonaba como el viento barriendo las hojas. Parecía que estábamos lejos de allí, cerca de una dacha, en un prado, con el sol ardiendo justo por encima de nuestras cabezas.

—No, ya me imaginaba que no te lo sabrías —continué—. Comienza con un joven que derroca a un malvado zar. El joven se convierte en el nuevo zar. Promete a sus súbditos que sus sufrimientos desaparecerán si le obedecen. «¿Cómo será el nuevo reino?», le preguntan sus súbditos. El joven se lo piensa y ordena a los pintores de la corte que pinten un cuadro del nuevo reino.

Al principio el cuadro mide unos cuantos pasos de ancho, después una docena, y después cientos de pasos. Pronto mide kilómetros y kilómetros de ancho. Qué cuadro tan grande, ¿verdad? Para hacerlo bien hacen falta materiales. Para fabricar el lienzo, los hombres del zar requisan el lino con el que se podría haber vestido a todos los súbditos del reino. Para el marco, requisan la madera con la que se podrían haber construido casas para todos.

Cuando los súbditos tienen frío, el zar les dice que miren el cuadro y vean los abrigos y las pieles que tendrán dentro de poco. Cuando duermen a la intemperie les dice que miren el cuadro y vean las preciosas casas en las que pronto vivirán.

Los súbditos obedecen al zar. Saben que si apartan la vista del cuadro y miran a su alrededor, si miran el mundo tal como es, el zar los hará desaparecer en menos que canta un gallo. Pronto los súbditos no pueden moverse, igual que las figuras del cuadro que les representan.

El niño me miraba con expresión aburrida. Debía estar acostumbrado a excelentes narradores. Los censores prestan menos atención a la literatura para niños que a la literatura para adultos, así que naturalmente nuestros mejores escritores se han pasado en masa a ese género.

—¿Cuántos dedos he sacado? —pregunté.

El niño levantó tres.

Alejé los dedos de su campo de visión—. ¿Y ahora, cuántos?

Uno.

—¿Y ahora?

Intentó girar la cabeza pero lo detuve rápidamente—. Los ojos al frente. Las figuras de los cuadros no pueden volver la cabeza para ver quién hay detrás, y tú tampoco.

—Tienes la mano demasiado atrás. No veo cuántos dedos hay —dijo.

—Correcto. Ahí es donde está tu padre. Justo ahí, en el fondo del cuadro. Detrás de tu cabeza. Está ahí, solo que no puedes volverte a mirarlo.

El ruido de la moneda había cesado hacía ya rato. Cuando levanté la vista, la madre del niño estaba apoyada en el marco de la puerta del dormitorio. La seguí al interior. Las fotografías estaban ordenadas sobre la mesa. Había borrado una cara de cada una de ellas con tanta fuerza que la madera de la mesa se veía a través del agujero. Contemplar aquello me hacía daño en los ojos. Los cerré.

—Lleva a tu hijo a que le hagan una fotografía todos los años —le aconsejé—. Si te arrestan, lo meterán en un orfanato del estado quién sabe dónde. Con una fotografía reciente, tendrás mayores probabilidades de dar con él.

Estaba ya saliendo por la puerta cuando me cogió del brazo y me obligó a girarme.

—No has terminado. Le debes más a mi marido —dijo.

—Esto es todo lo que puedo hacer.

Me puso la mano en el cuello. El crío estaba allí sentado, mirándome con ojos oscuros y simplones desde el otro lado de la habitación. ¿Qué vería al mirarme? Uno es siempre el héroe de su propia historia, por más que se convierta en el villano de la de otro. El pecho de la madre se apretaba contra mi brazo.

—Eres miembro del Partido —insistió—. Haz algo. Ayúdanos a mudarnos a alguna parte.

—Yo corrijo imágenes. Solo eso.

—¿Qué más podemos hacer? Dímelo. Cuando los meten en un orfanato no los vuelves a ver.

Tenía una redecilla roja en los ojos, me cubría las mejillas con las manos, los dedos medios bajo los lóbulos de mis orejas. Había algo ajeno en el denso calor de su aliento. No recordaba la última vez que alguien me había respirado a la cara ni recordaba la última vez que me había sentido necesitado.

—Demuestra tu lealtad —dije en voz baja—. Puede que funcione. A mí me ha funcionado.

Miró al niño y me cogió la mano. Me condujo al dormitorio, a la cama suficientemente ancha para dos. Lo único que quería era salir de allí, librarme de ellos. A pesar de todo, era un alivio saber que estaba dispuesta a llevarse a la cama al hermano de su marido muerto, era un alivio saber que había posibilidades de que el niño viviera para convertirse en un viejo gordo y feliz porque su madre había comprendido, a diferencia de su padre, que lo que nos mantiene sobre la superficie de la tierra no es ni Dios ni la ley de la gravedad, sino la gracia del Estado.

Me liberé de sus manos. Ella se dio la vuelta, indecisa. Me acerqué a ella para que el crío no me oyera.

—Demuestra tu lealtad traicionando a alguien—. Las palabras recorrieron una distancia no mayor que la longitud de un meñique desde mi boca a su oído—. Delata a alguien cercano a ti. Sé que eso es lo que funciona.

Han pasado dos años desde aquella mañana. Hace un mes el departamento requisó mi pequeño despacho. En el vacío existente entre las orejas de mi jefe hay poco más que un malintencionado sentido del humor: me ha enviado a realizar nuestra importante labor bajo tierra. A varios cientos de metros bajo tierra.

Me despido del cielo y bajo a las profundidades. Entre las bombillas mortecinas, me imagino a mí mismo encogiéndome en las sombras, convirtiéndome en un personaje de Caravaggio. No importa lo temprano que llegue, los obreros siempre están aquí: colocan raíles, refuerzan el cemento de los túneles, sus recelosos ojos nunca me miran a la cara. Penetro en una nube de serrín y emerjo al otro lado frente a la puerta de lo que será la oficina del jefe de estación.

Maxim, mi ayudante, siempre llega primero. Tiene la mesa de trabajo lista. Pulverizadores, cilindros de aire comprimido, pintura, directivas selladas y archivos amontonados llenos de fotografías sin corregir.

En un rincón, nuestro archivador de Jóvenes Stalins. Contiene fotografías de nuestro vozhd* tomadas entre diez y veinte años atrás. Sustituimos un Stalin actual por un Joven Stalin siempre que podemos. Es fundamental transmitir al pueblo el vigor juvenil de su anciano gobernante. Cuanto más lo hacemos, más tenemos que remontarnos en el tiempo para hallar material nuevo. Puede que los lectores de ciertas publicaciones se preocupen por el hecho de que Stalin rejuvenezca cada año. Para su septuagésimo cumpleaños será un adolescente de piel tersa.

—Llegas tarde, camarada —dice Maxim, hablando de adolescentes de piel tersa. El día que nos conocimos, cuando el departamento de Agitación y Propaganda del Partido me lo asignó como ayudante, fue el último que me hizo el saludo. Envía cartas alabando a los líderes del Partido con la esperanza de que la policía las intercepte, las lea y registre sus expresiones de lealtad. Quiere mi puesto. No es ningún secreto.

—Estoy viejo, camarada —le respondo.

Maxim, el muy bestia, muestra su acuerdo asintiendo con la cabeza.

Cuando llega la hora del almuerzo, hemos corregido a aerógrafo tres caras de una imagen de un Comité de Comercio Exterior de 1930 que se ha retocado ya tantas veces que es más pintura que fotografía. Debería decir he corregido. Maxim contribuye solo con humo de tabaco y una agria sonrisita. Mientras me concentro en la cara que tengo bajo el aerógrafo, levanto los ojos un instante y me encuentro a Maxim concentrado en la mía. El muy bestia no sabría ni borrar un dibujo a lápiz.

Comemos solos. Maxim se queda bajo la luz de vapor de mercurio del despacho y yo paseo por los túneles. He caminado por ellos durante horas y nunca he encontrado el final. Algún día los trenes transportarán a los agradecidos ciudadanos del paraíso socialista a través de este inframundo. Ese día, todo lo que hemos trabajado por ellos aquí abajo quedará justificado.

Dedicamos la tarde a un lienzo de Isaak Brodsky que ilustra la llegada de Lenin a la Estación Finlandia de la ciudad entonces conocida como Petrogrado.

—¿Te has fijado en la perspectiva, Maxim? —le pregunto—. ¿Ves cómo todas las líneas convergen en la boca abierta del Camarada Lenin para dar la sensación de que su discurso crea la escena? Es una técnica que procede de los maestros del Renacimiento. Piensa en La última cena de Leonardo.

Es muy raro encontrar obras de calidad.

Maxim frunce el ceño y señala al Enemigo Trotsky, acechando junto a Lenin. Debemos borrarlo porque jamás estuvo allí.

—Continuemos —dice con su habitual desdén por los formalismos—. Ya vamos a tardar bastante en corregir el cuadro sin la historia completa del arte occidental. De todas formas, la pintura tendría que haberse detenido en Leonardo. Así por lo menos se habría cerrado con broche de oro.

Qué lástima. Me temo que soy uno de los últimos artistas de la corrección de imágenes de Leningrado que asistieron a la Academia Imperial de las Artes antes de la Revolución. Las nuevas generaciones, filisteos como Maxim, han crecido en escuelas en las que los niños pintan sobre los rostros de los enemigos políticos con los dedos y ceniza disuelta en agua. Aprenden a censurar antes que a escribir. No les han enseñado a crear lo que ahora destruyen y no saben valorar lo que sacrifican.

El pasado julio tuve la oportunidad de corregir uno de mis propios cuadros, un óleo sobre la Revolución de Octubre que hice hace diez años, en 1927. Era una escena de ardoroso levantamiento proletario en la que había incluido por error a Grigory Zinoviev y a Lev Kamenev, los cuales no es posible que estuvieran presentes, no después de que los hayan declarado traidores en un reciente juicio público. Reemplacé a esos villanos por nuestro héroe; Stalin estuvo allí, está allí, está en todas partes. Además me di cuenta de otros errores, pequeños fallos de perspectiva, un álamo pobremente ejecutado, un cielo nocturno plano y estéril, y los corregí por iniciativa propia. Invertí dos semanas en un trabajo que me debería haber llevado una tarde. Rara vez se conceden segundas oportunidades como esta.

Maxim coloca una nueva fotografía sobre el escritorio.

En ella una bailarina flota sobre el escenario del Mariinsky. Su brazo izquierdo asciende hacia el brillante haz de luz de un foco invisible. El pelo negro laureado con una corona de plumas. Los fuertes dedos de la silueta de un hombre la agarran por la cintura como un corsé. El hombre la levanta, la lanza, la porta o la recibe. La foto está tomada desde bastidores, así que se ven las cinco primeras filas de espectadores.

—¿Quién es?

Maxim se encoge de hombros. La mujer no es nadie. El hecho de que nos hayan dado su fotografía es la prueba de que ya no se dedica a la danza.

En la imagen aún tiene tutú, medias, aforo completo, rosas en agua y champán en hielo en su camerino. Aún tiene una carrera. Un hogar. Un diploma. Un certificado de nacimiento.

Sé que debería estar cargando el aerógrafo y dirigiéndolo hacia sus mejillas maquilladas, pero se parece tanto a la mujer de mi hermano, es ridículo, ya lo sé, que me da la sensación de que desfigurarla sería infligir una crueldad a la bailarina, a la tinta del aerógrafo, al papel, a las manos que lo toquen, a los ojos que contemplen la imagen.

Nunca antes me había sucedido. Lo juro. Espero a que se me pase la sensación. Maxim debe haberse dado cuenta de mi expresión porque me pregunta si me encuentro mal.

—Mareado —le respondo—. Un poco de vértigo.

—Deberías comerte el almuerzo en vez de vagabundear por los túneles —dice antes de proponer que dejemos a la bailarina para mañana.

Cuando termino de subir los escalones de madera y llego al nivel de la calle, el sol es una moneda cobriza en el horizonte. Estamos a finales de octubre y tenemos el invierno encima. Pronto la noche envolverá la tierra y todo Leningrado se convertirá en el túnel por el que camino.

A lo largo del Neva hay palacios que parecen dibujados al pastel, diseñados por Francesco Bartolomeo Rastrelli o alguno de sus imitadores tardíos. He olvidado cuáles son los auténticos y cuáles las imitaciones. Rastrelli murió en 1771 y se notan las posteriores adiciones de vados, garajes, antenas, barrotes en las ventanas, puertas de hierro. ¿Socavan estos cambios arquitectónicos la visión original de Rastrelli, o por el contrario era consciente de que, como artesanos de la corte que somos, nuestro arte está tan subordinado a los dictados del poder como nuestras posturas políticas, nuestra moral y nuestras convicciones?

Un póster exclama, Mujeres, no seáis tontas. ¡Practicad deporte! Otro representa a un hombre con los ojos vendados que camina hacia un precipicio: ¡Los analfabetos son ciegos que creen ver!

Al entrar en mi piso se me empañan las gafas. Busco a tientas algún vestigio de calor en la estufa. Hace unos ochenta años, un emigrante polaco que vivía en esta misma calle inventó el radiador. Aún estoy esperando uno. Hace cinco años, cuando me ascendieron, un grupo de esbirros con el que se hubiera podido formar un equipo de fútbol, peinó mi piso y confiscó todas las imágenes en las que aparecía mi cara. Por precaución, me explicaron.

Las paredes están vacías, excepto por un retrato de nuestro vozhd, Stalin. La imagen está viñeteada, así que la cara de Stalin parece flotar libremente en una luz aterciopelada, como un santo o un salvador en un icono antiguo. Si el paraíso solo puede existir en la tierra, entonces Dios solo puede ser humano.

Le doy la vuelta. Por el otro lado he copiado uno de los gatos salvajes de Henri Rousseau, un destello dorado con manchas oscuras que observa desde la frondosa maleza. Suspiro y una sensación de pertenencia se escapa de mí. Estoy en casa.

Para los de mi generación, el puesto de artista corrector es un premio de consolación para pintores fracasados. Estudié un año en la Academia Imperial de las Artes. Pinté pequeñas naturalezas muertas con cuencos de fruta y flores en jarrones, dotando a cada miniatura de un realismo fotográfico, antes de evolucionar al retrato, mi vocación, el arte perfecto. El retratista debe representar la complejidad humana en cada pincelada. Los ojos, la nariz y la boca que componen el rostro de un modelo, al igual que el gozo y el sufrimiento que componen su alma, son iguales a los de otros diez millones de personas pero al mismo tiempo son exclusivos de ese modelo en particular. En ese reconocimiento comienza el arte. Quizá también la piedad. Si los criminales retrataran a sus víctimas antes de perpetrar sus crímenes y los jueces retrataran a los reos antes de sentenciarlos, a los verdugos no les quedarían rostros que retratar.

En mi mesa de trabajo tenía clavada una cita de Nietzsche, «Tenemos el arte para no morir de la verdad». Incluso cuando era estudiante, siempre supe que podemos morir de arte tan fácilmente como de cualquier otro instrumento de coerción. Por supuesto, un puñado de visionarios tomaron las palabras de Nietzsche como un decreto, no como una ironía. Hoy están todos muertos o encarcelados y sus obras tienen aún menos posibilidades que las mías de adornar las paredes del Hermitage. Después de la Revolución, las iglesias se saquearon, las reliquias se destruyeron y se vendieron obras inmortales para comprar maquinaria industrial. Yo mismo participé en ello, de mala gana al principio, destruyendo iconos mientras soñaba con crear retratos, ya por entonces creador y a la vez destructor del rostro humano.

Poco tiempo después, los órganos de seguridad se pusieron en contacto conmigo y me asignaron un puesto. Los que no llegan a triunfar, enseñan. Los que no llegan a enseñar, censuran los triunfos de los demás. Podía haber sido peor. Me han dicho que también el canciller alemán es un pintor fracasado.

Por supuesto, la mayor parte de la censura la llevan a cabo los editores. Con un par de recortes, un poco de edición y un ajuste de márgenes apropiado se pueden eliminar muchos elementos indeseables. Hay evidentes limitaciones. Por ejemplo, las marcas de viruela de las mejillas de Stalin. Para arreglarlas habría que recortar la cabeza entera, lo cual constituye un delito por el que uno paga con la suya propia. Para este tipo de trabajos especiales recurren a mí. Durante un sombrío periodo de cuatro meses no hice otra cosa que aerografiar las mejillas de Stalin.

Durante mis primeros días en el departamento no me confiaban tareas tan delicadas. Me pasé el primer año registrando las estanterías de las bibliotecas con la última edición ampliada del Sumario de libros excluidos de las bibliotecas y el Directorio de la industria del libro en la mano en busca de imágenes de los últimos altos cargos caídos en desgracia. Naturalmente, era una tarea más propia de bibliotecarios, pero la gente que lee tanto no es de confianza.

Encontraba imágenes delictivas en libros, periódicos antiguos, panfletos, en cuadros, en fotografías, sentados en retratos o de pie entre la multitud. La mayoría se podían arrancar sin más, pero había que dejar algunas imágenes censuradas como medida cautelar. En esos casos, la solución era el borrado por tinta china. Un suave golpe de tintero, un par de apretones al cuentagotas, y la cara caída en desgracia se ahogaba en un estanque negro y brillante.

Solo una vez pude presenciar el verdadero poder de mi labor. Fue en la sala de lectura de la biblioteca de la Universidad Estatal de Leningrado, que visitaba habitualmente para observar con detenimiento los folios de grabados prerrevolucionarios. Reparé en un joven con un chaquetón de marino que consultaba un volumen de revistas encuadernadas. Pasó las hojas del tomo correspondiente a agosto de 1926 hasta llegar a la fotografía de un grupo de cadetes del ejército. Los cadetes posaban en tres sólidas filas. Noventa y tres caras en total, de las cuales yo había borrado sesenta y dos, una por una, a lo largo de dos años.

No sé cuál de las sesenta y dos buscaba ni tampoco si la suya estaba entre las treinta y una aún no ennegrecidas. Dejó caer los hombros pesadamente. Su mano buscó apoyo en la mesa. Algo se le partió detrás de los profundos ojos marrones. Antes de que lograra ahogar un sollozo con el puño, se le escapó una queja de los labios.

Con solo unas gotas de tinta, había desatado en aquella alma una conmoción mucho mayor de lo que mis más esmerados retratos habrían conseguido nunca. Para que el arte sea el cincel que rompe el mármol que llevamos dentro, el artista debe primero transformarse en el martillo.

—Se acabó la holgazanería—. Dice Maxim—. Hoy corregimos a la bailarina.

—Eres demasiado entusiasta, Maxim. La ambición personal no combina bien con el socialismo.

Suelta un gruñido. Es posible que Maxim sea la más fehaciente prueba científica de que el ser humano desciende del mono.

Han pasado unos días desde que recibimos la fotografía de la bailarina caída en desgracia. Tenía la esperanza de que la pasáramos de largo en medio del flujo de imágenes censurables. La antesala es un laberinto de cajas que me llega por el hombro y crece cada día. Mejor no andar sacando conclusiones al respecto.

Maxim prepara la fotografía en la mesa. La mujer de mi hermano no es bailarina. Esta mujer no es ella. No le debo nada. Es un enemigo, una no-persona, ni siquiera existe. He aerografiado a Trotsky tantas veces que conozco sus gestos y estados de ánimo como si fuera de mi propia familia, y jamás he sentido el más mínimo remordimiento. Sin embargo, cuando pienso en borrar a esta desconocida, algo en mi interior se derrumba sobre una hueca esfera de tristeza.

Contrólate.

—¿Puedo usar tu mechero? —pregunta Maxim con un cigarrillo en la mano. Se lo paso y enciende el cigarrillo sin apartar los ojos de mí.

Él prepara el aerógrafo y yo cargo una lata de pintura gris. Bajo breves signos de exclamación de humo, Maxim observa cómo aerografío el escenario sobre las piernas de la bailarina, las caras del público sobre su esbelto torso. He decidido que las manos de su pareja de baile la reciben. No mira a la audiencia mientras le borro los ojos sino a la cámara situada entre bastidores y, a través del diafragma abierto, a mí, su último espectador.

Hace falta mucha destreza, mucha percepción visual, para desaparecer una figura en el fondo de una imagen. Elimino la cadera de los anchos surcos que hay entre los dedos extendidos de la pareja con una lupa y un pincel fino. Le paso el aerógrafo por los brazos hasta que solo queda la mano izquierda recortada contra la luz del foco como un guante barrido por el viento que bailara con un hombre solitario, y la dejo allí mientras termino.

Hay momentos de intenso placer creativo. La pierna izquierda de la bailarina oscurece la cara de un adolescente sentado en primera fila, así que en su lugar pinto un retrato del tamaño de un sello de correos de mi hermano, Vaska, cuando tenía su edad. Durante los últimos dos años lo he insertado en cientos de fotografías y cuadros. Vaskas jóvenes. Vaskas viejos. Vaskas escuchando a Lenin entre la multitud. Vaskas trabajando en campos y fábricas. Vaska está colgado en las paredes de tribunales, ministerios, escuelas, prisiones, incluso en el cuartel del nkvd, donde si se presta atención, se puede ver a Vaska con los ojos clavados en Yevgeny Tuchkov, el hombre que lo desapareció.

¿Me preocupa que me descubran? Por favor. Mis superiores están demasiado concentrados en a quién elimino como para darse cuenta de a quién incluyo.

La mano izquierda de la bailarina aún flota en el aire. No he tomado una decisión, tan solo la he sentido. Suelto el aerógrafo como uno soltaría un tenedor cuando le entran náuseas. Voy a dejar la mano de la bailarina caída en desgracia donde está, donde debe estar, ahí mismo, una única mano pidiendo ayuda, diciendo adiós, aplaudiendo a nadie, una única mano que quizá en cierta ocasión me tomó del cuello mientras una voz me pedía socorro al oído.

Deslizo la fotografía corregida en un montón con otras seis. Maxim las revisa mientras limpio el aerógrafo con un trapo. Suelta un gruñido. ¿Se habrá dado cuenta?

—¿Todo en orden, camarada? —le pregunto incapaz de sofocar un temblor en la voz.

Me sonríe amistosamente. Un par de colmillos de humo emergen de su nariz.

—Solo estaba admirando tu trabajo —responde—. Es fácil subestimar la belleza de lo que hacemos, ¿verdad?

Pasamos la tarde trabajando en el contenido de la caja más reciente. En un momento en que Maxim remolonea por la antesala, saco la fotografía de la bailarina del montón. Es algo irracional, es una locura, pero ¿qué pasará si alguien se da cuenta de la mano flotante? ¿Se me castigará por mi descuido?

Maxim regresa de la antesala antes de que me haya dado tiempo a corregirla o devolverla al montón, así que me la escondo en el regazo—. ¿Te encuentras bien, camarada? —pregunta—. Parece que tienes fiebre.

Me seco la frente con la manga—. Demasiado tiempo bajo tierra, quizá.

Maxim sugiere que terminemos pronto hoy. Asiento agradecido. Sin saber qué hacer, doblo la fotografía y me la guardo en el bolsillo del abrigo. He caminado doce pasos por el túnel, cuando Maxim me llama.

—Camarada, creo que olvidas algo.

La fiebre que Maxim sospechaba se hace real súbitamente. Bajo ningún concepto se pueden sacar fotografías del recinto. Es un crimen penado con la muerte solo por las sospechas que despierta. Me agarro al marco de la puerta.

—¿Sí, camarada? —consigo preguntar.

Maxim me mira. Lo sabe. Lo sabe.

—Camarada, te estás volviendo olvidadizo —dice mientras levanta en la mano mi mechero plateado.

En los años anteriores a la Revolución, cuando éramos niños, mi hermano y yo jugábamos a revolucionarios y monárquicos e intercambiábamos los papeles una docena de veces antes de la hora de cenar. Por la noche nos enviábamos mensajes a través de la pared que separaba nuestros dormitorios por medio del código del prisionero inventado por los decembristas. El código reparte el alfabeto en un cuadrante de cinco líneas y seis columnas. Los golpes para cada letra se corresponden con su número de fila y columna. Escribíamos con sonidos en una pared que no nos separaba más de lo que una carta separa al destinatario del remitente.

Cuando alcanzamos la edad de creernos hombres, yo ya me había inclinado por el bolchevismo. Vaska halló consuelo en la iglesia ortodoxa. Idolatrábamos a los mártires de nuestras respectivas causas. Una tarde mis camaradas le dieron tal paliza que casi se convierte en mártir él mismo. Entró en la cocina de mi abuela con el ojo izquierdo cerrado por la hinchazón y la nariz torcida en un ángulo imposible. Le cogí de las manos. Lo único que no traía morado eran los nudillos.

—Cuando vengan a por ti, tienes que salir corriendo —le dije.

—No. Tengo que quedarme —me respondió mirándome fijamente.

—Entonces, por lo menos devuelve los golpes. Esto es una vergüenza.

Se inclinó hacia delante mostrándome la cara amoratada como prueba y me preguntó, —¿Crees que el que debe avergonzarse por esto soy yo?

Esa fue la última vez que hablamos. Durante muchos años supe tan poco de su vida que no habría podido traicionarle.

En agosto de 1931 unos agentes del ogpu** me informaron de que Vasily Markin iba a ser detenido en un par de semanas acusado de radicalismo religioso. Me dijeron que mi hermano se había casado, que su mujer estaba embarazada. Me dieron su dirección. Fue una prueba. Tuvo que serlo. Se perdía tanta información en la comunicación entre los raions***, que si hubiera avisado a Vaska y él hubiera huido de Leningrado, aún podría estar vivo. Pero en ese caso, si los agentes hubieran registrado su piso de madrugada y no lo hubieran encontrado allí, habrían venido a por mí. Esto es lo que creo, y debo creerlo, porque si me paro a considerar, si me pongo a pensar que quizá me dieran el soplo como una cortesía profesional para que pudiera avisar a Vaska; si me pongo a pensar… todas las carreteras que van en esa dirección conducen a la oscuridad.

Aquel octubre, después del arresto, el juicio y la ejecución, los agentes aparecieron en mi casa con un sobre de color marrón—. Toma asiento, ciudadano —dijo el de rango superior señalando con un gesto mi propio diván, en el que acababa de terminar el postre. Obedecí a su brazo extendido, convertido de pronto en huésped en mi propia casa.

Los agentes se sentaron a ambos lados haciendo que el diván pareciera el asiento trasero de un «cuervo negro», el furgón de la policía secreta. El agente al mando abrió el sobre y deslizó una fotografía por la mesita manchada de cercos. Si me atraganté, fue de la impresión, fue de terror, fue de algo oscuro que se rasgaba en mi interior y que debían ser los dolores de parto del remordimiento. Durante aquel mismo año había corregido varios miles de fotografías, pero ninguna que hubiera visto antes, ninguna de la que hubiera formado parte.

El retrato que me mostraba el agente era de un miércoles de 1906. Mi padre, que era dueño de una mercería, había cerrado la tienda temprano aquella mañana. Estaba bien considerado, al menos entre los demás miembros del gremio, pues había cimentado su reputación gracias a un kokoshnik**** de perlas que había convertido a una condesa menor en la comidilla del Baile del Palacio de Invierno. Mi madre se ocupaba de la contabilidad, de reponer el género, de la contratación de las costureras, según ella de prácticamente todo, excepto de colocarle el tocado en la cabeza a la clienta. Se había criado a base de patatas y se aseguraba de que sus hijos lo hicieran a base de carne.

Aquel miércoles de 1906 nos pusimos nuestras mejores ropas y tomamos el tren de Pavlosk a San Petersburgo para ir al estudio del fotógrafo. Como casi todas las buenas ideas, aquella también se le había ocurrido a nuestra madre. Un retrato realizado con una cámara en lugar de a pincel expresaría adecuadamente el optimismo de tintes progresistas que llevaba toda su vida encarnando. Mi madre lucía un tocado con plumas de pavo real. En la fotografía son del color gris del agua de fregar. Yo estoy delante de ella con una ligera sonrisa. Ni siquiera el nudo de la corbata consiguió sofocar la excitación que me producía salir en una foto. A mi lado, con una corbata a juego y una sonrisa a juego, el remolino peinado a duras penas, el ancho rostro escondido detrás de la esbelta nariz, mi hermano, de pie, muy derecho, me miraba a los ojos a través de la lente, a través del tiempo, y yo estaba allí sentado, enmarcado entre los dos agentes que habían acabado con su vida.

Cuando salimos del estudio del fotógrafo, mis padres nos llevaron a los Jardines Zoológicos de San Petersburgo. Había sido una década ruinosa para el zoo, la mayoría del terreno estaba abandonado y en muchas jaulas no había animales. Pero yo no era más que un niño y no comprendía el significado de las jaulas vacías. Los animales que quedaban en el zoo fueron toda una revelación. Nunca antes había visto un animal mayor que una vaca lechera ni más feroz que un perro hambriento. ¿Cómo imaginar un ser tan extraño y melancólico como una jirafa? Sin embargo, de entre todos los animales que vimos aquella tarde, el que recuerdo más claramente es el leopardo. Los miembros relajados. El cuerpo largo. Exhalaba estrechos triángulos de vapor por los hocicos. Las garras transmitían mensajes en código por el suelo de cemento. Los ojos eran unas enormes pupilas. Sus pasos se transmitían por su espina dorsal. Era una criatura inconcebible, ante la cual Vaska y yo nos quedamos maravillados al principio y a la que acabamos lanzando bolitas de pan.

—Estoy seguro de que lo reconoces —dijo el agente al mando señalando con la cabeza a Vaska en el retrato—. Confío en que sabrás a quién hay que corregir.

En esa época yo ya había evolucionado de la tinta china al aerógrafo. Ya no bastaba con borrar la cara de los traidores; la máscara de tinta era la constatación de que un traidor podía existir, afirmación que rápidamente se vuelve un acto de traición en sí misma. La historia es el error que nos pasamos la eternidad corrigiendo.

El agente al mando me condujo a mi mesa de trabajo.

—¿Es necesario hacerlo ahora mismo? —pregunté.

—La labor de construcción del socialismo nunca cesa. No se toma una hora de descanso—. Miró al postre que había en la mesita y frunció el ceño—. Ni come dulces.

Alisé la fotografía y cargué el aerógrafo como el que mete una bala en una pistola. Con paciencia de miniaturista otomano corregí a Vaska. Comencé por disolver sus zapatos de cuero negro en el suelo que tenía bajo los pies. Después vinieron las medias y los bombachos. Nuestro padre se encontraba detrás de él, así que, con golpes de aerógrafo lentos y parejos, realicé una versión de sus pantalones sobre mi hermano para que pareciera que no lo estaba corrigiendo sino que lo estaba escondiendo entre la ropa, donde viviría caliente y oculto, su piel junto a la de nuestro padre. Recordé cómo lo retrataba cuando éramos niños, cómo le pagaba caramelos para que posara para mí cuando se enfadaba, cuando lloraba, cuando estaba alegre. Nunca me sentí tan cerca de él como las veces en que sentía que parte de la esencia de su alma se vertía desde el lápiz hasta la hoja de dibujo.

Cuando la cara de mi hermano desapareció en la camisa de mi padre, miré al niño que había a su lado y me pregunté cómo me juzgaría si mirara a través de la lente y a través del tiempo y se encontrara con los ojos del hombre en que habría de convertirse. Entonces comprendí más allá de toda duda que había unido mi destino al del Estado, que mi fe se había hecho inamovible, mi lealtad impecable, porque si aquello estaba mal, si hacíamos aquello en vano, entonces no habría agua suficiente en el Báltico para lavar nuestras faltas.

Cuando terminé le entregué la fotografía corregida al agente al mando. No me había quitado la vista de encima durante todo el proceso.

—¿Sabes lo que se dice de ti? —me preguntó el agente poniendo la fotografía a la luz.

—¿Qué se dice?

—Que hace falta más talento para arrojar un rostro al olvido que para volverlo a sacar de él. En ese sentido, eres una especie de genio.

Han pasado tres semanas desde que corregí a la bailarina. He intentado borrar varias veces la mano y deslizar la fotografía en el archivo, pero los vigilantes ojos de Maxim no me abandonan un momento, no puedo escamotear el aerógrafo de la oficina y para colmo el archivo ya ha vuelto al cuartel del nkvd.

Nadie ha mencionado ninguna fotografía perdida y con el aluvión de imágenes erróneas que hay últimamente, lo más seguro es que no se hayan dado cuenta y la hayan olvidado. Y sin embargo algo está sucediendo. La gente camina con los ojos fijos en el suelo, temerosos de hablar o de mirar a su alrededor. La otra tarde en un restaurante, saqué mi cuadernillo de bocetos y empecé a hacer un retrato de un anciano encorvado sobre un tazón de sopa. Dos minutos después, todos los que estaban sentados en la misma mesa habían desaparecido en silencio. Dos veces esta semana me han despertado ruidos de redadas en el piso de abajo. El nkvd trabaja de noche, como los asesinos. La pila de cajas con imágenes erróneas crece más y más, y amenaza con derrumbarse y aplastarnos mientras trabajamos. Le pregunto a Maxim si ha oído algo.

—Corre el rumor de que los servicios de seguridad han desenmascarado una red de espías desviacionistas polacos.

—Brindo por nuestra policía del Estado, siempre alerta —digo. Es un alivio. No soy polaco. No tengo parientes ni amigos que lo sean.

—Polonia solo exporta dos cosas, saboteadores y kielbasa***** —dice con un guiño—. ¡El nkvd se ocupará de los saboteadores, pero tú y yo deberíamos ocuparnos de la kielbasa!

—No me apetecen lo más mínimo salchichas extranjeras, sean del tipo que sean. Si te vuelvo a escuchar otro comentario sobre productos cárnicos polacos, te denuncio.

A Maxim se le congela la sonrisa y le aflora a los ojos una expresión de dolor y sorpresa.

Nos ponemos manos a la obra. Durante el último par de semanas, Maxim ha mostrado mucho interés en el proceso de aerografiado e incluso me ha pedido que le explique la perspectiva lineal y mis teorías personales sobre la desaparición de las figuras en el fondo de la imagen. Para mi orgullo y desesperación, se ha vuelto muy hábil. La luz del socialismo brilla lo suficiente como para iluminar incluso su tosca alma.

Desde nuestro despacho se escucha el golpeteo de los picos, los engranajes de las inmensas máquinas que muelen la piedra. La construcción no cesa nunca. En turnos de doce horas, las cuadrillas de obreros excavan el lecho rocoso, sacan carretillas de escombros, levantan los tabiques de los túneles y colocan los raíles y las traviesas de las vías. A este paso, la red de metro estará terminada antes que nuestro trabajo. Cuando paramos para almorzar, deambulo por los túneles oscuros. Cada día me obligo a alejarme un poco más, pero en medio de la oscuridad y sin otra unidad de medida que mis propios pasos, la distancia se convierte en un concepto cada vez más inútil. No creo que encuentre el final.

A mi regreso, Maxim está resplandeciente—. Esta noche por fin tengo una cita con cierta secretaria de ojos azules del Nuevo Instituto del Metal— explica—. Llevo meses cortejándola.

—Hoy vamos a trabajar hasta tarde —le informo.

—Pero me dijiste que hoy podría irme temprano.

—Han surgido imprevistos.

—Pero…

—La construcción del Socialismo no se detiene por ninguna secretaria, sea cual sea el color de sus ojos —le digo. Pobre Maxim. Fastidiarle es uno de los pocos lujos que me permito.

A las veintidós horas emerjo a la noche negra como el alquitrán. Estamos en diciembre. Si mantengo el ritmo de trabajo actual, no volveré a ver el sol hasta abril.

La mujer de la limpieza me ha dejado la cena en la cocina, pero solo me sirvo una copa de aguardiente de ciruela y me retiro al salón. Pongo un disco en el gramófono y me derrumbo en la cómoda depresión que hay entre el segundo y el tercer cojín del diván. Saco la fotografía enrollada de la bailarina de la pata hueca de la mesita. Una mano iluminada por un foco y debajo un hombre que baila solo en un escenario. Me quito las gafas y las dejo sobre la mesita. Las aristas de los muebles desaparecen como cubitos de hielo fundiéndose en un vaso. Me acurruco en el cojín y bebo sorbos de aguardiente mientras las notas chirrían a través del gramófono, y me siento bien, me siento liberado del peso de la vista, y entra un bamboleante oboe y me imagino a la bailarina en escena, toda ella, y extiendo el brazo pero no alcanzo a verme la muñeca, tan solo vislumbro un vacío flotante que podría pertenecerle a ella tanto como a mí.

Camino en sueños por túneles interminables con un pincel y un tarro de tinta china. Está oscuro y encuentro la pared del túnel al tacto, mojo el pincel en la tinta y lo pongo sobre el cemento.

Hace dos años: después de dejar a la mujer de mi hermano y a su hijo, me fui al trabajo.

Sobre mi mesa había un paisaje del pintor checheno del siglo xix Pyotr Zakharov-Chechenets, quizá la obra más mediocre de todo el catálogo razonado del artista. A la última luz de la tarde, un prado vacío asciende hasta la cima de una loma en el tercio superior del lienzo. Un muro de piedra blanca traza una silenciosa diagonal a través del campo. Una dacha. Un pozo. En primer plano, un huerto de hierbas aromáticas en sombra sube por la loma. No hay señales de vida o movimiento, ni siquiera una cabra perdida.

Tenía el lienzo desde hacía un mes y no hacía más que posponer la tarea de insertar en primer plano al delegado del Partido en Grozni. Afirmar que no me resultaría difícil mejorar una obra de estilo realista socialista dice menos del estado de mi ego que del estado del arte contemporáneo. Por el contrario, un maestro del siglo xix es harina de otro costal.

Cuando pinté en el cuadro la figura del tamaño de un soldado de juguete del delegado del Partido, le puse la cara de Vaska, o, mejor dicho, la cara que Vaska podría haber tenido de haber llegado a convertirse en un abotargado gerifalte del Partido. Lo mejor de mi profesión es la posibilidad de transformar la imagen en memoria, la luz en sombra, sin embargo, cada pincelada que borraba se repintaba en mi interior, y en aquel momento me di cuenta de que antes que artista corrector, que funcionario de la propaganda, que ciudadano soviético, antes incluso que hombre, yo era la vida después de la muerte de todas las imágenes que había destruido.

Aquella mañana, las últimas imágenes del rostro de Vaska habían desaparecido a base de rascaduras de moneda de un rublo.

Aquella tarde empecé a pintar a Vaska por todas partes.

Al principio estaba seguro de que no tardarían en descubrirme. Corregía los murales de los edificios públicos con la absoluta certeza de que todo el mundo notaría el detalle del rostro de Vaska al fondo de la obra. Nadie lo hizo. Era igual que en aquel estúpido cuento de hadas que le conté al hijo de mi hermano; Vaska estaba protegido, al fondo, fuera del campo de visión de los que querían hacerle daño. Lo inserté en todas las imágenes que pude. Rostros de Vaska de todas las edades, incluso, o mejor dicho, especialmente de viejo. A Vaska nunca se le hará justicia, y la inserción de su rostro en el arte nunca compensará su desaparición de la vida, pero el acto de multiplicar a mi hermano, de verlo día tras día, de contemplar quién podía haber llegado a ser y la idea de haberme convertido por fin en retratista, hacen que el resto del trabajo sea soportable.

Nunca fui lo suficientemente original como para que expusieran mi obra ni en un café. Pero ahora mis retratos en miniatura de Vaska están por todas partes. He oído que uno de ellos incluso se ha colado en los aposentos de Stalin.

Tuve el Zakharov colgado en mi despacho durante varios días antes de enviarlo de vuelta a Grozni. Nunca he sabido qué fue de él.

Me despierta el estruendo de algo haciéndose pedazos. Intento coger las gafas pero no están en la mesilla de noche. No hay mesilla de noche. Me he quedado dormido en el diván. Antes de que pueda ponerme derecho, unas manos me agarran de los hombros y me lanzan de cabeza al suelo. Una rodilla se me incrusta en la columna vertebral, y de pronto soy un ser inmovilizado y jadeante que agita los brazos y las piernas. Intento decirles que no pretendo escaparme, solo respirar, pero la rodilla aprieta aún más fuerte y se instala entre mis vértebras.

—Mis gafas —balbuceo mientras me ponen en pie.

Por toda respuesta, el crujido de unos cristales bajo un zapato.

—No veo—. Si el hombre me oye, no le importa.

—¿Qué es esto? —pregunta otro agente mientras me coloca una imagen gris delante de la cara. Me doy cuenta de que se trata de la bailarina. Debo haberme quedado dormido con la fotografía a plena vista encima de la mesita. Un momento después me colocan violentamente entre las manos el marco con el retrato de Stalin por un lado y el gato salvaje de Rousseau por el otro.

—Hay más de un lado —comenta asombrado un agente.

—Cierto —dice el primero—. Y como al cuadro, a este también lo van a clavar en el muro.

En el pasillo, un tercer agente coloca en lo que debe ser mi puerta cerrada una banda de color rojo que debe ser el precinto oficial de las fuerzas de seguridad del Estado. Me bajan por las escaleras y me meten en el asiento trasero de un coche. Las salas de interrogatorio de la cárcel de Shpalerka están llenas desde hace semanas. Solo queda la Prisión de Kresty.

Conducimos sin rumbo fijo durante media hora a través de media ciudad hasta el edificio de ladrillo rojo de la prisión que, vista desde mi piso, está al otro lado del Neva. Los agentes me conducen a través de varias puertas y desaparecen. Alguien me coge los dedos, los pasa por una almohadilla húmeda, me los pone sobre un papel y me ordena que toque el piano. De allí me llevan a otra habitación en la que me hacen sujetar un letrero. El fogonazo de un flash y el disparador de una cámara fotográfica.

—¿De qué se me acusa? —pregunto una y otra vez sin que nadie me responda. Se trata de funcionarios de nivel inferior, para ellos no soy nada. El hecho de que me hayan arrestado me condena, todo el mundo lo sabe. Si soy sospechoso de algo, ya soy directamente un traidor y los traidores se convierten en presos y los presos se convierten en cadáveres y los cadáveres se convierten en números. Mi nombre y mi voz son ahora parte de la cuota: ¿Para qué dignificar mi pregunta con una respuesta?

El hombre que me registra me mueve las extremidades como si fueran las patas de una cama plegable. Me mira entre los dedos de los pies, bajo el prepucio, en los oídos, bajo los párpados. Comprueba que no tengo muelas falsas, me introduce un bolígrafo en la nariz, todo con la tosca brusquedad del explotado. Suspira y farfulla como si esta farsa fuera un insulto únicamente a su dignidad.

Cuando concluye el registro me permiten vestirme. Cuando termino, me desata los zapatos y me quita los cordones, me desabrocha el cinturón y me lo arranca de las trabillas—. ¿Qué hace? —pregunto. Por toda respuesta me pasa una cuchilla por el pecho de la camisa. Los botones repiquetean en el suelo. Los recoge uno a uno y después me corta el elástico de los calzoncillos largos—. ¿Qué es esto? —pregunto con mayor preocupación.

—El suicidio es el último acto de sabotaje del enemigo —dice al salir. Los pies se me salen de los zapatos, se me caen los pantalones y me cuelga la camisa abierta.

—¿Cómo va a matarse alguien con un par de calzoncillos? —le grito, pero la puerta ya se ha cerrado.

Mantengo la camisa cerrada con una mano mientras con la otra me sujeto los pantalones y los calzoncillos. Me adentro en la lúgubre y gris habitación con pasos cortos y precavidos y descubro que, aparte de dos banquetas y una mesa, está vacía. ¿Encerraron a Vaska en una habitación parecida en Kresty? ¿Idéntica? ¿La misma? No es normal. En esta celda debería haber media docena más de presos, el doble, si los rumores del hacinamiento en Kresty son solo medio ciertos. No soy nadie especial. No soy nadie.

Dos juegos de pasos entran en la habitación. Unas manos fuertes me levantan de las axilas y me guían hasta uno de los taburetes.

—¿Qué le pasa a este? ¿Es ciego? ¿Qué te pasa? —pregunta una voz desde el otro lado de la mesa.

¿Por dónde empezar?

El interrogador me repite las mismas preguntas durante nueve horas. ¿Cuándo entraste en contacto con la bailarina disidente? ¿Cuál es el significado de la mano cortada? ¿Con que otros espías polacos estás en contacto? Damos vueltas y vueltas en un tiovivo grotesco en el que él hace las mismas acusaciones y yo lo niego todo y ambos pensamos que estamos progresando.

—No conozco a la bailarina —le explico—. El asunto de la mano no es más que un error después de un largo día de trabajo. Solo un error. Me llevé la fotografía a casa para ocultarlo.

Estoy extenuado y sediento. El interrogador me promete una cama y agua, un almuerzo de cinco platos, la libertad, el mundo entero y una botella de vodka; solo tengo que confesar la verdad.

—¡Ya he confesado la verdad!

El interrogador suspira, su decepción es palpable. En el silencio lo imagino frunciendo el ceño ante sus papeles; su frustración, el espejo ciego de la mía.

—Continuaremos mañana —dice.

Pido una almohada y una manta pero el guardia se ríe y me obliga a ponerme en pie. Si intento sentarme, me da una patada. Si me apoyo en la pared, me da una patada. Si pregunto la hora, me da una patada. Me había imaginado laboratorios de acero y fábricas de dolor, instrumentos zumbantes que te arrancaban cada nervio de raíz. Sed, sueño, agotamiento, un par de patadas de un guardia aburrido. El proceso parece completamente obsoleto. Sin embargo, funciona. Se me hinchan los pies dentro de los zapatos sin cordones. Me quedo adormilado y se me sueltan las manos y se me caen al suelo los pantalones y los calzoncillos. Naturalmente, el guardia me da otra patada. Las sesiones de interrogatorio se alternan con sesiones de privación de sueño y postura forzada puntuadas por la bota del carcelero. Los interrogadores de Kresty no tienen pruebas, así que me golpean para que yo mismo construya mi propia acusación. Tampoco necesitan pruebas. Pueden inventarse lo que quieran.

Después de tres sesiones de interrogatorio, el interrogador me implora que confiese.

Es ridículo y extrañamente conmovedor. El interrogador, que hasta el momento ha sido una voz incorpórea, una pregunta imposible, se torna un alma afligida. Necesita mi confesión para confirmar la infalibilidad de la jurisprudencia soviética, para justificar la degradación de la humanidad que ambos compartimos. Me gustaría consolarlo.

Llevo días despierto, quizás, cuando hace su aparición el ministro. Releva al agente de guardia y espera a que la puerta se cierre antes de saludarme.

—¿En qué lío te has metido, viejo amigo? —pregunta con tristeza.

—¿Qué día es hoy?— respondo. La barba crecida es mi única manera de medir el tiempo.

—Viernes —dice.

¿De qué semana? ¿De qué mes? Intento visualizar el calendario de seis días por semana y cinco semanas por mes. Los domingos se prohibieron hace cinco años para impedir las prácticas religiosas. Los viernes por la tarde compro una tableta de chocolate para celebrar la muerte de otra semana de trabajo. Me agarro a la palabra como a una cuerda. «Viernes», repito, envolviéndome en ella, aferrándome a una vida que fue mía.

—Eres un activo constructor del socialismo, camarada —dice el ministro—. Desde que te conozco siempre has sido fiel al Partido, al Pueblo, al Futuro.

Levanto la cabeza. Mi pensamiento, confuso por tantos días sin dormir, por la tortura, por la interminable monotonía de las mismas tres preguntas, se congrega en torno a la esperanza de que aún puedo salvarme, de que no he caído en desgracia—. Sí, camarada, siempre he sido fiel.

—Y justo ahora, cuando se te necesita, resultas ser un traidor.

—Se me acusa de estar implicado en una red de espías polacos. Es un error. Siempre he sido fiel.

La mesa cruje; siento como el ministro se apoya sobre ella—. ¿Darías la vida por la Revolución?

—Sí.

—¿Por el vozhd?

—Sí.

—¿Por nuestra utopía socialista futura?

—Sin dudarlo.

—¿Entonces por qué niegas tus crímenes?

—Porque no los he cometido.