24,99 €

Mehr erfahren.

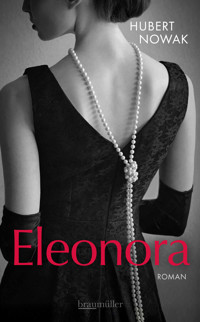

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eleonora von Mendelssohn (1900–1951), Tochter der berühmten Berliner Bankiers- und Gelehrtenfamilie, wächst in einer freigeistigen, jüdisch geprägten Welt auf und träumt schon früh von der Bühne. Reich, schön und begabt feiert sie grandiose Erfolge. Max Reinhardt bleibt ihre große unerfüllte Liebe. Sie stürzt sich in Affären mit Arturo Toscanini, Noël Coward und vielen anderen, schließt vier Ehen, sucht Halt bei Marlene Dietrich – und findet dennoch kein Glück. Die politischen Umwälzungen reißen sie aus ihrem glamourösen Leben. Ihre beste Freundin Louise heiratet einen Nazi, der ihr den Umgang mit Eleonora untersagt. In der Emigration entwurzelt, immer wieder zwischen Ruhm und Abgrund, betäubt Eleonora die innere Leere mit Drogen, während die Welt um sie zerbricht. Ihr Leben endet in New York unter mysteriösen Umständen. Das schillernde Leben einer Frau im Zerrbild großer politischer Verwerfungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 620

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

1 | Weiß

2 | Zeitenwende

3 | Mohnblumenrot

4 | Die Welt geht unter

5 | Neugier auf das Leben

6 | Käthchen

7 | Aufbruch

8 | Jedermann

9 | Zug zur Bühne

10 | Nani

11 | Julia

12 | Sieben Jahre

13 | Dicke Mauern

14 | Gegen die Angst

15 | Gegenburg

16 | Ein Schrei

17 | Des Pudels Kern

18 | Tanz auf dem Vulkan

19 | In drei Tagen

20 | Hoffnung

21 | Liebste Freundin

22 | Gift

23 | Geraubte Steine

24 | Fünf Uhr fünfundvierzig

25 | Misstrauen

26 | Das rote Kleid

27 | In den Mund gespuckt

28 | Spurlos

29 | Hab’ Geduld, Mädchen

30 | Die Nacht

31 | Verloren

Dank

Personenregister

Quellen und weiterführende Literatur

Weitere wesentliche Quellen

Impressum

Nach der Lebensgeschichte der Hauptpersonen in diesem Buch.

Alle Personen, die mit Vor- und Nachnamen genannt werden, lebten tatsächlich zu genau jener Zeit. Ihre Darstellung orientiert sich weitgehend an den historischen Quellen, ist jedoch mitunter literarisch überhöht und erhebt daher keinen Anspruch auf vollständige historische Genauigkeit. Figuren, die nur mit Vor- oder Nachnamen bezeichnet sind, sind frei erfunden.

1 | Weiß

Ein weißes Tuch lag über der Stadt. Es nahm ihr nichts von ihrer Eleganz, dämpfte sie nur ein wenig, ließ sie diffus und mild erscheinen. Es war noch fast dunkel. Zaghaft begann das Leben im Widerstreit mit diesem Weiß, Fahrt aufzunehmen. In der Bäckerei Malcoms zog ein Geselle mit Handschuhen sein letztes Blech mit frischen Broten aus dem großen Backofen. Vor dem Laden warteten schon einige Kunden, gehüllt in dicke Mäntel mit breiten Kragen. Frauen trugen modische, flache Kappen auf dem Kopf, Männer dunkle Hüte mit ausladenden Krempen. Noch waren es nicht sehr viele. Wie es eben so ist beim Erwachen einer Stadt, die ohnedies den Tiefschlaf verweigert.

Fast schüchtern bahnten sich die Autos ihren Weg durch den Schnee. Normalerweise gebärdeten die sich laut, mit benzingetränkten Rauchwolken hinter sich, als unumstrittene Regenten des Asphalts. Ihre weichen, gerundeten Formen standen in grellem Kontrast zu den schroffen, kantigen Hochhäusern. Die weißen Flanken der Reifen hoben sich wenig ab von der Straße, deren Grau zugedeckt war von dem dicken Teppich. Bald würden Ruß und Abgase daraus ein matschiges Graubraun mischen. Noch konnten die feinen, labyrinthartigen Poren zwischen den Kristallen die Geräusche des allgemeinen Erwachens schlucken. Noch vermochte der Schnee nicht zu blenden, noch konnte im dämmrigen Licht die Überlagerung mit all den Farben, die diese Stadt sonst zu bieten hatte, dem Weiß nichts anhaben. Wenn sich die Wolken verzogen haben würden, sollte es ein schöner, sonniger Tag werden. Ein Tag mit Geschäftigkeit, wie jeder in dieser Stadt. Der Krieg, der noch wenige Jahre zuvor den Alltag eingeschränkt hatte, war längst vergessen. Jetzt war es dafür ein kalter Krieg. Heiß tobte er in Korea, aber hier sprühte das Leben. Die Angst, die die Welt im Gleichgewicht hielt, war hier nicht zu spüren. Gerade dieser Tage erst hatte man am East River das neue Hauptquartier der UNO eröffnet, ein eigenes exterritoriales Gebiet für Diplomaten und Staatsmänner aus aller Welt, mit eigener Polizei. Sogar Fidel Castro hatte in die selbsternannte Welthauptstadt kommen dürfen.

Dampfende Säulen stiegen aus den Kanalgittern. Wie Rauch aus der Unterwelt. In der Nische unter einem Stiegenaufgang hatte ein Obdachloser wieder eine Nacht überstanden, unter ein paar Decken für sich und seine paar Habseligkeiten. Malcoms Backstube daneben hatte wenigstens etwas von ihrer Hitze nach außen gelassen.

Mary hatte ihren dicken Umhang übergeworfen. Der eisige Wind ließ die Luft auf der Haut brennen. Frisches Brot für die Schauspielerin in der 73rd Street war schnell besorgt, ein wenig Restgeld für den Obdachlosen hatte sie immer übrig. Der Zugang zum Hauseingang Nummer 173 war noch gar nicht geräumt. Flink schloss sie die schwere Tür mit geätzter Glasscheibe auf und huschte hinein.

*

Ein weißes Tuch lag über ihrem Gesicht. Es nahm ihm nichts von seiner Eleganz. Wie eingefroren. Ein Anflug von Traurigkeit in den Zügen. Keine Spur von Angst. Die Verzweiflung musste wohl sehr tief liegen, zeigte sich in den sanft geschlossenen Augen fast als Erlösung.

Eleonora trug ein elegantes, dunkelgraues, fast anthrazitfarbenes Kostüm. Die weiße Bluse mit durchwirktem Kragen hatte leichte Schminkflecken. Die vier offenen Knöpfe zeigten ihr blasses Dekolleté bis zum Saum der feinen Unterwäsche. Sie wirkte wie hingegossen auf dieses Bett, noch halb sitzend, halb liegend, als wäre sie vom Schlaf überrascht worden. Die lange Perlenkette mit dem schweren Knoten in der Mitte war seitlich nach hinten gerutscht.

Mary hatte sich nicht gewundert, dass auf ihr Läuten an der Wohnungstür im zweiten Stock niemand reagierte. Das war häufig so. Aber Mary war nicht so oft bei der Schauspielerin. Sie kam nur gelegentlich zum Putzen, wenn Lillian keine Zeit hatte. Dann brachte sie auch das Frühstück. Lillian Mathew, die Maid der gnädigen Frau, dunkelhäutig und ihr längst zur Vertrauten geworden, würde den Grund für die Ruhe sicher wissen, aber die hatte sich einige Tage frei genommen. Mary betreute eigentlich im Haus daneben das Apartment des Bruders der gnädigen Frau, wenn der nicht gerade ohnedies schwer besoffen in einer Ausnüchterungszelle der Polizei saß oder, wie gerade eben, in einer Klinik auf Entzug war. Die Schauspielerin kam oft spät nach Hause. Entweder von einem Auftritt oder, noch häufiger, von irgendeiner Party. Früh aufzustehen war für sie eine Überwindung. In der Früh hatte ihr diese Stadt nicht viel zu bieten. Nachts dafür umso mehr. Dieses Treiben hat einen Sog, der für sich allein schon betrunken macht. Der sich zur Sucht vergrößert, wenn man es zulässt. Und Eleonora ließ es zu. Sie inhalierte diese Stadt fast jede Nacht, um sich dann nicht selten in ein schwarzes Loch zu verkriechen. In dem sie untertauchte, ohne atmen zu wollen, aus dem sie nie mehr herauskommen wollte. Um dann doch wieder noch mehr zu lachen und zu strahlen, zu trinken und zu rauchen, zu feiern und zu vergessen, was nicht zu vergessen war.

Mary sperrte sich selbst auf. Sie hatte wie Lillian schon lange einen Schlüssel zu der eleganten Wohnung mit großer Dachterrasse. Normalerweise legte sie das frische Brot einfach in der Küche ab. Aufräumen konnte sie jetzt sowieso noch nicht, da kam sie meist nachmittags, wenn die Hausherrin schon wieder weg war. Sie wunderte sich diesmal nur, dass sämtliche Türen in dem Apartment offenstanden. Eleonora hatte sich offenbar nicht wie üblich in ihrem ruhigen Schlafzimmer ganz hinten eingeschlossen. Oder war sie diesmal gar nicht da? Auch das kam vor, gar nicht so selten. Am Tisch im Wohnzimmer, an der Straßenseite gelegen, stand eine Flasche Rotwein, halb leer, zwei Gläser. Eleonora mochte keinen Rotwein. Die rot gepolsterten Stühle standen ungeordnet herum. Mary ging nach hinten. Ein Mantel. Schuhe. Das Bett kaum richtig geöffnet.

Warum hat sie dieses Tuch über ihrem Mund?

Oh Gott!

Mary entfuhr ein Schrei. Schüttelte Eleonora an den Schultern. Wich zurück. Noch nie hat sie das Leben so leblos gesehen. Sie griff zum Telefon, blind vor Schock rief sie Lillian an, die zum Glück gleich abhob.

„Hol den Arzt, den Doktor Hutschnecker, schnell“, befahl diese, „ich komme auch gleich.“

Mary lief so schnell sie konnte. Die Stufen hinunter, wieder hinaus in das Weiß. An dem Obdachlosen vorbei. Zum Glück konnten die Autos nicht schnell fahren, die hatten ihr auszuweichen, nicht sie ihnen. Sie rannte in Richtung Central Park. In der Park Avenue hatte Dr. Arnold Hutschnecker seine Ordination. Ziemlich nah. Sie hätte ihn auch anrufen können, aber daran hatte sie gar nicht gedacht. Sie wollte nicht bei der Toten warten. Der Arzt war immer früh da, das wusste Mary, schon des Öfteren hatte sie ihn geholt, damit er in der Erdgeschosswohnung nebenan den Bruder der gnädigen Frau wieder aufrichtet. Ihn nach einem Alkoholexzess zur nächsten Kur motiviert. Zum Glück war er so nah, ein Glück in Manhattan. Ein nutzloses Glück.

Doktor Hutschnecker hatte Eleonora schon seit Jahren mit Tabletten und Morphium versorgt. Der Anblick jetzt schien ihn nicht zu verwundern. Oft nahm sie das süß-bittere Gift nur tropfenweise. Da lagen auch Spritzen, ein Fläschchen mit Äther, halbleer. Das weiße Tuch roch noch danach. Der Arzt war davon überzeugt, dass Eleonora sich das Tüchlein selbst getränkt und aufs Gesicht gelegt hatte. Aus Verzweiflung. Wahrscheinlich. Um Ruhe zu finden. Um zu vergessen. Das Unglücklichsein, das Nichtgeliebtwerden von denen, die sie lieben wollte. Um sie alle zu vergessen: Rudolf, Martin, Arturo, und wie sie sonst noch hießen. Und Max vor allem. Um die trügerischen Erfolge zu verdrängen und die Niederlagen, den unverlässlichen Jubel von Fans, die oberflächlichen Bewunderer ihrer Schönheit, und all die, die nie begriffen haben, was in ihr wirklich vorging. Ein wenig davon hat Dr. Hutschnecker mitbekommen. Es war ihm genug. Er bemühte sich, möglichst emotionslos zu wirken, als er den Totenschein ausfüllte. Aber in ihm arbeitete es. War sie allein gewesen gestern Nacht? Auch ihm waren die zwei Gläser am Wohnzimmertisch nicht entgangen. Langsam füllte er das Formular aus. Eleonora Gabriella Maria Josefa Kosleck, geboren am 13. Januar 1900 in Berlin …, schrieb er, als die Tür aufging. Lillian, die Maid, kam herein, schloss sofort die Augen und bekreuzigte sich. … gestorben am 24. Januar 1951 in New York. Todesursache: Selbstmord durch Äther.

Kosleck. Einfach nur Kosleck. Sonst nichts. Der Name, ihr wirklicher Name, der ihr Leben bestimmt hatte, spielte im Tod keine Rolle mehr.

Der Doktor füllte alles penibel aus. Bis auf seine Unterschrift. Er zögerte. Diese Frau hatte ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt, einem Leben, das, wie er immer wieder hatte mit ansehen müssen, aus den Fugen geraten war. Es hatte ja so kommen müssen. Man hätte fast drauf wetten können. Fast? Sicher. Sicher? Er wusste, wenn er auch nur den geringsten Zweifel an einem Selbstmord hatte, musste er die Polizei informieren. Zweifelte er? Nein. Oder doch? Kann man ganz allein nur mit Äther wirklich Selbstmord begehen? Er ging ins Wohnzimmer, zum Telefon. Detective Frank Farell im Polizeiposten in der 2nd Avenue verstand sofort. Er würde kommen, sobald sein zweiter Kollege im Wachzimmer eingetroffen sei.

Mary begriff nichts. Sie musste hinaus. Der Baum vor dem rot gefärbten Haus stand da, als wäre nichts geschehen. Kahl und steif. Unbeeindruckt. Die alten Häuser hier, gerade einmal zwei, drei Stockwerke hoch, bescheiden im Vergleich zu den mondänen Türmen nicht weit von da, die das neue New York bildeten, die würden einfach weiter so stehen. So einfach ist das. Da ist jemand nicht mehr da und es passiert nichts. Gar nichts. Macht das der Welt gar nichts aus? Mary ging ziellos durch die Straßen. Lief und blieb wieder stehen. Der Schnee, ja der wäre nur von kurzer Dauer. Aber alles andere würde weiter sein wie bisher. Die Bäume würden bald austreiben, der Central Park würde wieder brummen vor Leuten, die den Frühling aufsaugen, als wäre er die Unendlichkeit. Nur Eleonora war nicht mehr, atmete nicht mehr, schrie nicht mehr, litt nicht mehr, konnte niemanden mehr anstecken mit ihrer Sehnsucht nach Leben.

Hutschnecker musste nicht lange warten, bis Detective Farell da war und sich über die Leiche beugte. „Ja“, murmelte er, er würde die Vermutung des Arztes teilen, aber sicher, ganz sicher sei er sich nicht. Noch nie hatte er mit einem Selbstmord mit Äther zu tun gehabt.

„Ich lasse eine Obduktion machen“, sagte er schließlich entschlossen. „Sie kannten die Frau gut?“

„Man weiß nie, ob man jemanden wirklich gut kennt“, antwortete der Arzt, „jedenfalls kannte ich sie schon lange.“

Farell befragte Mary, ob ihr etwas aufgefallen sei. Nein, gab die zu Protokoll, aber sie sei auch nur selten und aushilfsweise bei der gnädigen Frau beschäftigt gewesen. Lillian kenne sie besser, die Maid, die schon lange für sie arbeite. Aber die war nicht ansprechbar. Er werde sie vorladen müssen, um sie zu befragen, murmelte der Detective.

*

Als der schwere Sarg mit Eleonora unter einem schwarzen Tuch zur Verabschiedung in die gar nicht so kleine Little Church Around the Corner nahe der Madison Avenue getragen wurde, war nicht einmal ihr Ehemann dabei. Martin Kosleck erholte sich in einer Klinik von seiner unglücklichen Liebe zu einem jungen Schauspieler, die er mit einem theatralisch-ungeschickten Sprung aus dem Fenster gewinnen wollte. In den Bänken rätselten die vielen Kollegen von Bühne und Film, ob Eleonora sich wirklich das Leben genommen habe. Ob nicht doch der Ehemann dabei eine Rolle gespielt habe. Ob nicht doch Kolleginnen neidischer gewesen seien, als vermutet. Ob sich vielleicht Helene Thimig, die, wie einige wussten, immer eifersüchtige Frau und nun schon lange Witwe von Max Reinhardt, so spät doch noch an Eleonora gerächt habe. Nur Marlene Dietrich war sich sicher, dass ihre Freundin einfach keinen anderen Ausweg mehr aus ihrer Drogensucht gesehen hatte. Detective Farell stand ganz hinten an der Kirchentüre. Er lauschte dem evangelischen Geistlichen, der in seinem schwarzen Talar aus dem Psalm 124 zitierte, einem alten Befreiungslied Israels, das König David zugeschrieben wird. Von Feinden, denen Israel entkommen sei, war da die Rede, aber der Priester meinte damit wohl Eleonora.

„Wir sind ihnen entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Fallenstellers.“ Farell horchte auf. Welchem Netz war sie entkommen?

„Er hat nicht zugelassen, dass sie uns zerfleischten.“

Wer wollte diese Schauspielerin zerfleischen? Farell beobachtete das Geschehen, ohne zu wissen, worauf er achten sollte. Die allermeisten der Trauergäste kannte er nicht, auch nicht die Prominenten vom Broadway, schon gar nicht die, die aus Europa gekommen waren. Still setzte sich Carla Toscanini in die vorletzte Bank der bis auf den letzten Platz gefüllten Kapelle. Wie viel Kraft muss es sie gekostet haben, hierher zu kommen. Sogar mit ihrer Tochter Wanda. Zu trauern um die Nebenbuhlerin, die ihr zur Freundin geworden war, um die Frau, die ihren Arturo so offenkundig begehrt hatte, dass die gesamte Kunstwelt wie auf Tribünen zusehen, mitleiden und mitlachen konnte, wie sich die junge Schöne dem berühmten Maestro an den Hals geworfen hatte.

„So ein Ende hat sie sich nicht verdient“, flüsterte Carla.

„Es gibt kein perfektes Ende“, sagte Marlene, „nicht einmal im Theater oder im Film.

Kaum war ein paar Tage später die Urne hinter der schlichten Marmorplatte im Ferncliff-Mausoleum verschwunden, verstummten auch die Gerüchte. Die Obduktion hatte keinen Hinweis auf Fremdbeteiligung ergeben. Niemand fragte mehr nach. Also war es ein freiwilliges Ende. Sagte das Dokument. Aufgelöst hatten sich aber nur die Gerüchte, nicht die Zweifel. Jedenfalls nicht bei Detective Farell.

Martin kümmerte sich nicht einmal um den Nachlass.

2 | Zeitenwende

Ein weißes Tuch lag über Berlin. Es dämpfte jedoch nicht die Euphorie, mit der man die Zukunft begrüßte. Der Schnee in diesem Januar 1900 war so weiß und weich wie jener ein halbes Jahrhundert später in New York. Nur strahlte er hier noch eine Spur mehr. Strahlte im Glanz der Begeisterung. Aufbruch ins bisher Unvorstellbare. Sprung in die Moderne. Telegrafie, Automobile, Röntgengeräte. Fliegen! Wer sollte die Menschheit noch bremsen? Ein Rausch, ein Taumel. Ganz Berlin war ausgezuckt, ja die ganze Welt. Bombastische Feuerwerke hatten das neue Jahr begrüßt, hatten es getauft in einem See von Champagner. Ein neues Jahr. Ein neues Jahrhundert! Alles war auf das Neue, das Kommende ausgerichtet.

Im riesigen Palais in der Jägerstraße 51 hatte man die Silvesternacht vergleichsweise ruhig verbracht. Hier sparte man sich die Euphorie für ein wenig später auf. Die hochschwangere Frau des Bankiers nippte gerade einmal an ihrem Glas, selbst die Gäste blieben zurückhaltend, um sie zu schonen, wünschten ihr alles Gute für die bevorstehende Niederkunft. Jeden Tag konnte es so weit sein. Sehr bald jedenfalls. Die Frau sehnte es schon herbei, von ihrem beschwerlichen Bauch befreit zu werden und hatte doch Angst davor. Und jetzt auch noch der viele Schnee!

Diese Menge an weißer Unschuld in der Stadt hatte den Bankier Robert von Mendelsohn veranlasst, bereits bei den ersten leichten Anzeichen von Wehen nach der Hebamme zu schicken. Es war tiefe Nacht, Berlin schlief. Vor Wochen schon war in dem Palais ein Raum für die Niederkunft vorbereitet worden. Darin auch eine Couch für die Hebamme, falls die Geburt länger dauern würde. Roberts Gemahlin Giulietta war mit fast 30 Jahren nicht mehr die Jüngste, hatte ihr Arzt bei der letzten Untersuchung unverblümt fallen gelassen und angesichts der schneeverwehten Straßen empfohlen, zur Entbindung vorsorglich bereits das Krankenhaus aufzusuchen. Das wollte Giulietta aber keinesfalls, doch zur Sicherheit sollte die Hebamme schon früh da sein.

Ach ja, und den Arzt sollte man wohl auch verständigen, für alle Fälle. Lange, ein paar Jahre immerhin, hatte sich der Bankier dagegen gewehrt, dieses neue Gerät in seiner Wohnung montieren zu lassen, mit dem man mit jemandem sprechen konnte, ohne ihm dabei in die Augen sehen zu können. Wohin sollte das noch führen? Dass die Eisenbahnen mit ihren wuchtigen Lokomotiven immer schneller fuhren, war ja durchaus angenehm. Und dass Dampfmaschinen in den Manufakturen mehr Tempo machten. Aber dieser Fernsprecher? In der Bank hatte er es schon früher zugelassen, nicht aber zu Hause. Nun war er froh, sich mit dem Arzt verbinden lassen zu können. Holte ihn aus dem Bett. Er solle sich bereithalten. Keinesfalls außer Reichweite des Fernsprechers gehen! Robert gab strenge Anordnungen, als wäre er in seinem Büro. Die Gelassenheit des Arztes am anderen Ende der Leitung reizte ihn, machte ihn nur noch nervöser. Er brüllte das Dienstmädchen an. Aber die junge Leopoldine verzieh ihm sofort. Es waren ja alle nervös im Haus. Das erste Kind!

Giulietta hatte schwer zu kämpfen. Viele Stunden. Hoffnung, Schmerz, Freude, Angst. Ein langer Weg vom ersten Ziehen bis zum Schrei der Befreiung. Ihr Gemahl konnte ihr nicht beistehen.

War verbannt in den Salon. Zu Rembrandt, Chagall und Monet. Männer haben bei einer Geburt nichts verloren, da war die Hebamme streng. Ins Büro wollte er auch nicht hinübergehen. Also pendelte er zwischen Salon und Musikzimmer, lauschte dazwischen immer wieder an der Tür des Geschehens. Zu Mittag begann er, sich an seinem Cello festzuhalten, ungewohnt um diese Tageszeit. Das Piatti-Cello war das Wertvollste in seiner Stradivari-Sammlung. Das sollte dem Anlass wohl gerecht sein. Normalerweise spielte er auf dem Ladenburg, das einst dem Teufelsgeiger Paganini gehört hatte. Fahrig stimmte er jetzt das Piatti. Die Sonate in D-Dur war von Bach zwar für Cello und Cembalo geschrieben worden, vermochte für ihn aber auch ohne die glitzernden Lichter eines Cembalos zu strahlen. Das Heroische des D-Dur war Robert von Mendelssohn gerade recht, um seine innere Anspannung in Zaum zu halten.

Mitten im Andante: „Ein Mädchen!“

Noch nie zuvor war die wertvolle Stradivari so hart ins Eck gestellt worden. „Ein Mädchen!“ Der Ruf verwob sich mit dem letzten Nachhall des Instruments. Den Bogen noch in der Hand, fragte Robert: „Und wie geht es Giulietta?“

„Ihre Frau ist erschöpft, aber es geht ihr gut. Und das Kind ist gesund.“

„Danke! Danke!“ Robert ließ sich in den nächsten Stuhl fallen. Gesund. Ein Mädchen. Bald würde er die Kleine in den Händen halten.

*

Schnell hatte sich die freudige Nachricht aus der prominenten Familie in halb Berlin herumgesprochen. Die Belegschaft der Bank hatte eben einen riesigen Blumenstrauß in die Wohnung des Direktors bringen lassen, da meldete das Dienstmädchen einen unangekündigten Besuch. Kaum hatte der Rabbiner Leopoldine seinen Hut und den schwarzen Mantel in die Hand gedrückt, stürzte er schon auf Robert zu.

„Lieber Freund, ich beglückwünsche Sie! Gott segne dieses Haus!“

Der kleine, rundliche Mann schätzte den Bankier schon lange, vor allem als wesentlichen Finanzier seiner Gemeinde, aber auch als Gesprächs-, bisweilen sogar als Streitpartner. Robert wusste, was ihm bevorstand. Schon oft hatte er mit dem Rabbi über Gott und Geld diskutiert. Über Religion und Aufklärung. Über seine jüdische Herkunft und das bunte Bild seiner Familie. Die beiden vermochten über den Wert der Beschneidung von Juden und Moslems zu streiten, die Robert für ein archaisch veraltetes Ritual hielt, was den Rabbiner wiederum darin bestärkte, wie weit sich der Bankier bereits von seinen Wurzeln entfernt hatte. Sie diskutierten darüber, ob das Versprechen der katholischen Kirche auf das Himmelreich, sobald man Jesus nachfolgen würde, nicht ungerecht gegenüber den Mammutjägern und überhaupt all jenen sei, die keine Chance hatten, von diesem Jesus zu erfahren, ob den Azteken, die mit geschlachteten Kindern auch einem Gott gefallen wollten, genauso verziehen würde, oder mit welchem Recht eigentlich jede Religion für sich in Anspruch nimmt, die einzig wahre zu sein, mit welchem Recht die katholischen Christen die evangelischen für Abtrünnige halten und die evangelischen die katholischen für hoffnungslos Verirrte, mit welchem Recht Moslems glauben, dass man Ungläubige am besten mit dem Schwert bekehrt, oder warum Buddhisten nur ihren Weg zur Wahrheit als wahr ansehen? Da waren sie einer Meinung. Und mit welchem Recht würde dann das Judentum seinen alleinigen Wahrheitsanspruch stellen, so die Schlussfolgerung von Robert, was den Rabbiner auf die Palme brachte.

Heute war Robert nicht danach zumute, mit seinem hereingeplatzten Gast über solche Themen zu diskutieren.

„Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Tochter“, wiederholte der Rabbiner und umarmte den Überfallenen. „Wie wird sie denn heißen?“

„Eleonora“, sagte Robert gedehnt und ließ die Vokale dabei so melodiös aus seinem Mund gleiten, als hätte er gerade ein wunderbares Glas Trebbiano in den Fingern, als lägen die sanften Hügel der Toscana zu seinen Füßen. Dabei schälte er sich mühsam aus den Fängen des Gastes und ergänzte: „Sie wissen ja, meine Frau kommt aus Florenz.“

„Oh, Eleonora“, wiederholte der Rabbiner trocken, als würde ihm der so italienisch-katholisch klingende Name gar nicht gefallen.

Robert ignorierte das. Die Kleine würde, wiewohl von einer katholischen Mutter geboren, evangelisch getauft, sagte er, so wie er. Und obwohl auch ihre Taufpatin eine Katholikin sei, die berühmte Eleonora Duse, die eigens aus Italien anreisen würde. Schließlich sei es in seiner Familie schon immer üblich gewesen, sich in verschiedenen Religionen zu bewegen.

„Schon Brendel, die älteste Tochter meines Urgroßvaters Moses, wurde nach ihrer zweiten Eheschließung Katholikin“, erzählte Robert, „und ihr jüngerer Bruder Abraham war zwar beschnitten, wurde aber mit sechsundvierzig auch katholisch. Und seine Kinder hat er evangelisch erzogen. Felix, unser berühmtestes Familienmitglied …“

„Sie meinen den Komponisten, den Mendelssohn Bartholdy?“

„… ja, der Felix, mein Großcousin, der ja vor allem mit seiner evangelischen Kirchenmusik bekannt geworden ist. Trinken Sie ein Glas mit mir?“

Robert versuchte ein Ablenkungsmanöver, aber der Rabbiner überging das.

„Wie kam der eigentlich zu seinem Doppelnamen?“

„Sein Vater Abraham hat ihn für seine Familie angenommen, als er sich taufen ließ.“

„Ja“, seufzte der Rabbi, „es ist ja kein Einzelfall bei uns, dass man sich seiner Wurzeln zu entledigen versucht. Wir werden aufgesaugt wie von einem Schwamm. Assimilierung nennt man das dann. Anbiederung an die Mehrheit, sage ich. Aber gut, ich verstehe es sogar. Man behandelt uns ja wirklich nicht gut hier.“

„Ich weiß nicht, was Sie meinen“, warf der Bankier ein, ohne das Angebot auf ein Glas Wein zu wiederholen, „es geht doch allen gut in diesem Land hier, egal, welche Religion sie haben. Und es wird immer besser, Sie werden sehen, die Wissenschaft und die Wirtschaft machen unglaubliche Fortschritte, das kommt allen zugute. Auch meiner kleinen Tochter.“

„Der wünsche ich das sehr, Herr von Mendelssohn“, antwortete der Rabbiner, „aber ich weiß nicht, ich weiß nicht … Ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Ich glaube, dieses neue Jahrhundert wird eine Zeitenwende. Wir decken vieles zu, wir schauen nicht überall hin. Diese feudale Trägheit eines Kaiserreichs, wie lange das noch gut geht …“

„Ach, seien Sie doch nicht so pessimistisch“, wischte Mendelssohn die Sorgen des Rabbiners beiseite.

Und schon waren die beiden in einer Diskussion über die Trägheit des alten Adels, der längst vom Geldadel abgelöst worden war. Der Rabbiner war dabei peinlich darum bemüht, seinem Gegenüber nicht zu nahe zu treten, wenn er kritisierte, mit welcher Penetranz so manche Neureiche darum buhlten, ein für alle sichtbar schmückendes von in den Namen zu bekommen, als Ausdruck des Erfolgs, mit dem sie zugleich den verarmten Altadel verachteten. Und beide beklagten, dass inzwischen das schwerfällige bürgerliche Beamtentum das Ruder übernommen habe und wie sichtbar langweilig den Soldaten sei.

„Das sind alles keine guten Zeichen für die Zukunft“, gab der Rabbiner zu bedenken, woraufhin der Bankier wieder seinen Optimismus glänzen ließ. „Aber ich wünsche Ihrer Tochter alles Glück dieser Welt. Verzeihen Sie meine Düsternis!“ Der Rabbi spürte, dass er das Glücksgefühl und die Zeit des Bankiers schon zu sehr strapaziert hatte.

„Ich wünsche ihr wirklich, dass ich unrecht habe“, fügte er noch hinzu und verabschiedete sich.

*

Die Begrüßung war überschwänglich, geradezu theatralisch, wie es dem Wesen der beiden Italienerinnen entsprach. Der Frühling hatte längst Vorboten geschickt, als hätte er die Absicht, die beste aller möglichen Kulissen für das hellgrüne Kleid der Diva abzugeben.

„Benvenuta, amica mia, benvenuta! Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freue! So schön, dass du es einrichten konntest, die Taufpatin unserer Eleonora zu werden“, flötete die eine.

„Macché! È un piacere, un grande, grande piacere! Ich bin erfreut, wirklich, veramente, das ist mir doch eine ganz große Ehre, wenn ihr sie schon nach mir benennt“, gab die andere zurück.

Es war für die in aller Welt begehrte Schauspielerin nicht leicht gewesen, für ein paar Tage privat nach Berlin zu kommen. Aber für ihre Freundin Giulietta machte sie es möglich. Lange hatten sich die beiden nicht mehr gesehen, seit Giuliettas Hochzeit vor zwei Jahren. Entsprechend viel hatte die Duse zu erzählen. Von ihren Auftritten, ihren Reisen, ihren Liebschaften. In Amerika sei sie wieder gewesen, dann in London und St. Petersburg, dazwischen wieder Venedig und Florenz. Ja, die großen Bühnen rissen sich um sie. Sie konnte wählerisch sein. Egal, ob Shakespeare, Tschechow oder Ibsen. In ihrem unnachahmlich zurückgenommenen Stil vermochte sie eine so unglaubliche Ausstrahlung zu entfalten, dass ihr das Publikum zu Füßen lag. Giulietta hatte sie schon als junge Klavierschülerin verehrt und ihre Freundschaft gewonnen. Eleonora Duse wechselte die Stücke, die Regisseure, die Städte, die Männer. Sie erzählte von dem um fünf Jahre jüngeren Schriftsteller Gabriele d’Annunzio und dem inzwischen verwitweten Arrigo Boito, denen sie derzeit wohl gleichermaßen zugetan war, und von ihrer inzwischen achtzehnjährigen Tochter Enrichetta. Alles wurde ausgebreitet, in breitestem Italienisch.

Als Robert nach Hause kam und Eleonora begrüßte, war er nervös. Er wusste natürlich, dass er mit ihrer Ankunft alle Szenen von damals wieder voll beleuchtet vor sich sehen würde, und war dennoch nicht darauf vorbereitet. Natürlich hatte er Giulietta den Wunsch, die Duse als Taufpatin zu nehmen, nicht abschlagen können. Die Freude des Wiedersehens und die Melancholie des Vergangenen waren in ihm Geschwister. Schmerzvoll musste er sich eingestehen, dass seine frühere Liebe zu Eleonora noch immer nicht ganz erloschen war. Der rasche Wechsel in der Konversation zwischen Italienisch und Deutsch half Robert, seine Contenance wiederzufinden. Eleonora war schon mehrfach in Berlin aufgetreten, im Lessing-Theater oder auch im Carl-Theater in der mondänen Praterstraße in Wien, dort, wo schon Johann Nestroy und Arthur Schnitzler ihre Erfolge gefeiert hatten. Robert war überrascht, wie gut ihr Deutsch inzwischen geworden war. Auf der Bühne sprach sie nur Italienisch, aber offenbar hatten sie die Aufenthalte in Deutschland und Österreich und die Beschäftigung mit deutscher Literatur recht gut mit der deutschen Sprache vertraut gemacht.

Natürlich war ihre Liaison aussichtslos gewesen. Von Anfang an. Aber das hatte Robert lange nicht wahrhaben wollen. Nicht bei ihren humorvollen Unterhaltungen in noblen Restaurants, nicht in den Nächten nach ihren Vorstellungen. Für Robert war es Liebe, für die ein Jahr jüngere Eleonora ein Spiel. Außerdem war sie verheiratet. Wenn die Duse in Berlin auftrat, war Robert Stammgast an der Bühnentür. Wenn sie in Italien spielte, reiste er ihr nach. Dort machte sie ihn bekannt mit ihrer um einiges jüngeren Freundin Giulietta aus der angesehenen Familie Gordigiani. Mit Giulietta konnte er sich von der Duse lösen.

Und jetzt war Eleonora wieder da. In seinem Haus.

Beim Abendessen wurden die Vorbereitungen für die Taufe und der genaue Ablauf besprochen. Die Patin solle die kleine Eleonora halten, wenn ihr das Weihwasser über die Stirn gegossen wird, wünschte sich Giulietta. „Sie wird denselben Namen tragen wie du, denn ich möchte so sehr, dass unsere kleine Eleonora dich zum Vorbild hat und auch einmal so erfolgreich wird wie du!“

„Ach, der Erfolg! Solange du ihr nicht wünschst, dass sie auch einmal nur so glücklich wird wie ich“, öffnete Eleonora mit leiser Stimme einen ganz kleinen Spalt zu ihrem Inneren. Zu den dunklen Seiten ihres unsteten Lebens. Zu dem, was sie vermisste. Zu dem, was vom grellen Licht des Bewundertwerdens nie ausgeleuchtet wird. Außen ist Bühne. Hinter der Bühne ist es dunkel.

Nach dem Abendessen zog sich Giulietta mit der Kleinen zurück, Robert ging in sein Arbeitszimmer. Die letzten Tage war er nicht einmal zum Lesen der Zeitungen gekommen.

Unvermittelt stand Eleonora in der Tür. Ohne anzuklopfen. Robert stand auf, langsam ging sie auf ihn zu. Ihre Augen bohrten sich ineinander. Wie damals. Nur fragend jetzt, nicht spielend. Ein stahlgraues Kleid mit vielen kleinen Knöpfen umschmeichelte das Weiß ihrer Haut, das er noch sehr genau kannte. Jede Stelle.

Ansatzlos fragte sie: „Bist du glücklich?“

Er lächelte kurz. „Uns geht es allen sehr gut. Die Geschäfte laufen vorzüglich, und jetzt habe ich sogar ein Kind!“

Schweigen.

„Bist du glücklich?“

Eleonora erwartete keine Antwort. Sie nahm seine Hände. Er drückte sie. Die Lippen fanden ihren Weg. Die Finger auch. Wie damals. Ihr Kleid, sein Hemd. Ihr Mieder, sein Gürtel. Der Tisch. Nie wieder, sein ganzes Leben lang, konnte er später auf diesem Schreibtisch seine Korrespondenz erledigen, ohne an diesen Augenblick zu denken. Lautlos. Atemlos. Ihn wunderte die Leichtigkeit des Gleichklangs. Selbst in dem Moment, als die Welt ganz kurz stillstand, war Eleonoras Gesicht voll der Ruhe und Anmut. Gedanken, ob das richtig sei, durchpflügten sein Hirn. Ihres nicht.

Gedanken wie Feuer in der Antarktis und Eis in der Sahara. Alles durcheinander. Kälte und Glut, Wasser und Öl. Alles vermischt und alles verwischt.

Bistduglücklich?

Eleonora strich mit ihren Fingern langsam über sein Gesicht, über seinen Mund. Sag jetzt nichts, sprachen ihre Augen, lass es einfach so sein, wie es ist.

Zwei Tage später, am 1. April, wurde die kleine Eleonora getauft. Robert hoffte, dass seine Fahrigkeit nicht auffiel. Dass Giulietta es auf seine Nervosität zurückführen würde. Es war ja doch das erste Mal, dass er seine kleine Tochter gleichsam der Welt vorstellte, zwar nicht in einer Kirche, sondern zu Hause, wohin man den Pastor kommen ließ, und auch nicht der großen Öffentlichkeit, aber immerhin der großen Familie. Eleonora Duse hielt nun das kleine Mädchen in ihren Händen. Seine Tochter, nicht ihn. Stützte den Kopf mit ihren zarten Fingern, als das Taufwasser den Flaum der Haare benetzte und vom Taufbecken aufgefangen wurde.

Bistduglücklich?

Die Kleine weinte.

*

Eineinhalb Jahre später war der Rabbiner wieder zu Gast im Hause Mendelssohn. Giulietta hatte ihr zweites Kind geboren. Wieder zu Hause, wieder war es mit Celloklängen des Vaters empfangen worden. „Ein Junge!“, hatte die Hebamme verzückt verkündet. Ein Nachfolger für Robert, wie dieser es sich gewünscht hatte. Giulietta lag noch im Wochenbett, als der Rabbi seine Glückwünsche darbrachte. Franz würde er heißen, erklärte der sichtlich stolze Vater. Franz wie sein Onkel, Roberts Bruder. Der würde sich schon sehr auf die Patenschaft freuen.

„Er wird getauft, evangelisch, wie seine Schwester“, sagte Robert.

„Ich verstehe“, nickte der Rabbi, sichtbar besorgt, dass sich die Familie seines Freundes damit wieder ein Stück weiter vom Judentum entfernen würde.

„Chaim …“, sagte Robert, der das erriet – die beiden waren sich in den letzten Monaten bei ihren Gesprächen über Gott und die Welt nähergekommen und hatten irgendwann beschlossen, sich in aller Förmlichkeit beim Vornamen zu nennen, „… Franz ist ein Mendelssohn. Er hat dieselben jüdischen Wurzeln wie ich, wie mein Großvater und mein Urgroßvater. Reicht das nicht?“

Robert verstand sich als Deutscher, als Geschäftsmann, als Bankdirektor, als Vater, als Kunstliebhaber, als Förderer, als Adeliger vielleicht. Nicht als Christ, nicht als Jude. Er verstand sich als Mendelssohn. Dass diese Familie jüdische Wurzeln hatte, war nicht zu leugnen, wollte er auch nicht leugnen. Warum aber sollte man sich vor allem über seine religiöse Herkunft definieren? Damit konnte er wenig anfangen. Für sein Geschäft und die Zukunft seiner Familie war das Jüdische ohne Bedeutung. Er erlebte es jeden Tag, wie schnell sich die Welt drehte. Eine Erfindung jagte die andere. Die Politik hatte Mühe, sich in dem Wirbel über Wasser zu halten. Jude zu sein oder nicht, war für ihn kein Schild, das man vor sich hertrug. Chaim sah das anders.

„Erst vorgestern hat mir der Bonheim erzählt – Sie wissen, dem gehört diese Fabrik für Emailwaren – also der Bonheim hat mir erzählt, dass man ihm einen großen Auftrag, den er schon in der Tasche hatte, storniert hat, nachdem der Kunde erfahren hatte, dass er Jude ist.

„Das kann ich nicht glauben!“, sagte Robert. Das kann ja auch andere Gründe gehabt haben. Ich habe so etwas jedenfalls noch nie erlebt.“

„Weil Sie sich nur unter Ihresgleichen bewegen. Sie sind so angesehen und reich, dass man es sich nicht mit Ihnen verderben möchte. Könnte ja sein, dass man einmal Geld von Ihnen braucht. Oder Ihre Fürsprache ganz oben. Alle wissen, dass Sie die besten Kontakte bis hinauf ins Kaiserhaus haben. Das ist etwas anderes. Aber der Bonheim hat auch erzählt, dass sein Sohn Daniel von anderen Kindern im Park verprügelt und verspottet wurde, Saujud haben sie geschrien. Man mag uns hier immer weniger in diesem Land“, klagte der Rabbi.

„Ach, das sind wohl Kindereien. So schlecht geht es der jüdischen Gemeinde hier in Berlin doch wirklich nicht“, hielt Robert dagegen. „Ein Viertel aller Gymnasiasten stammt aus jüdischen Familien. Das ist weit über dem Durchschnitt der gesamten Bevölkerung. Gut, die meisten davon sind vielleicht assimiliert, wie Sie das nennen, aber sie haben heute alle Möglichkeiten. Sie werden Ärzte, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Beamte, leiten Unternehmen. Das war nicht immer so. Als mein Großvater die Bank gegründet hat, durfte er nur auswählen, ob er sich der Medizin oder dem Geldverleih zuwendet. Andere Berufe waren ihm verboten.“

„War ja nicht schlecht für Sie, dass er den Weg des Geldes eingeschlagen hat.“

„Ja, mag schon sein.“ Robert versuchte, den Anflug von neidischem Zynismus in der Bemerkung des Rabbiners zu ignorieren. „Vielleicht wäre ich lieber Musiker geworden, wenn es unsere Bank nicht schon gegeben hätte.“

„Niemand kann sich seine Wurzeln aussuchen. Auch die Fichte am Berg kann nicht sagen, sie würde lieber unten am Flussufer stehen. Und noch weniger kann sie sagen, dass sie lieber eine Eiche wäre, wenn sie doch eine Fichte ist.“

„Ich habe schon verstanden, lieber Chaim. Ich weiß, wo ich herkomme.“

„Vielleicht werden sich Ihre Kinder einmal der Kunst zuwenden,“ sagte der Rabbi. „Hoffen wir doch, dass der Horizont für alle wirklich weiter aufgeht, wie Sie glauben, und nicht wieder enger wird. Verzeihen Sie, lieber Robert, wenn ich Sie mit meinen Sorgen belaste. Für Sie ist das jetzt einmal eine Zeit der Freude.“

Nochmals gratulierte der Rabbi zur Geburt des Sohnes und ging.

Franz wurde getauft. Als Franz Otto Michele Hermann, um damit einigen Vorfahren aus der weit verzweigten Verwandtschaft der Mendelssohns Tribut zu zollen. Und schon ein weiteres Jahr darauf kam Angelica zur Welt. Da schickte der Rabbi nur ein Glückwunschbillet.

3 | Mohnblumenrot

Giulietta tobte und schrie, gestikulierte und wirbelte herum.

„Die Palmen im Stiegenaufgang fehlen noch! Mancano le palme, dove sono? Dove sono queste maledette palme? Wo sind diese verdammten Palmen?“

„Geht das nicht schneller? Portatele qui, subito, al più presto possibile, capito?“

„Wie heißt du?“

„Elfriede.“

„Also, Elfriede, hast du noch nie etwas von Gleichmäßigkeit gehört? Bist du blind? Sei cieca? Bist du zu dumm, die Gläser exakt in einer Reihe zu platzieren?“

„Alfred!“ Sie rief nach dem alten Hausdiener. „Alfred, organisieren Sie doch endlich diese Truppe. Lassen Sie die Stühle im Saal genau so stellen wie vor zwei Wochen. Es werden aber rund zwanzig Personen mehr sein.“

„Jawohl, gnädige Frau.“

„Und haben Sie genügend Livreen besorgt?“

„Ja, für siebzig Diener und Anweiser.“

„Gut. Aber kontrollieren Sie jeden Einzelnen, dass er ordentlich geknöpft ist. Und ich will kein einziges Serviermädchen mit einem Fleck auf der Schürze sehen! Versammeln Sie mir alle um halb sieben in der Halle, damit ich noch allen den Ablauf erklären kann. Und Leopoldine!“, rief sie nach dem Dienstmädchen. „Stia attenta ai bambini, Leopoldine, mi raccomando! Sie sehen zu, dass die Kinder hier nicht ständig herumlaufen und stören! Leopoldine, niente correre in giro, niente disturbo, niente, niente!“

„Jawohl, gnädige Frau.“

Die kleine Eleonora hatte sich nach draußen geflüchtet, was sie immer tat, wenn im Palais dicke Luft herrschte. Der riesige Garten, eigentlich ein Park, den ihr Vater erst vor Kurzem, nach Fertigstellung der imposanten Villa dem ehemals sumpfigen Stadterweiterungsgebiet am Rande der Millionenmetropole abgerungen hatte, bot Verstecke genug. Hier waren in Sichtweite zueinander Paläste des jungen Jahrhunderts entstanden, für die Familien von Robert und seinem Bruder Franz. Monumente eines vor Reichtum strotzenden Großbürgertums. Dazwischen ein künstlich angelegter See. Koenigsallee war Eleonoras Vater als Adresse auch entsprechend standesgemäß erschienen. Obwohl den Mendelssohns bereits die halbe Häuserzeile in der Jägerstraße gehörte, hatten sie die Wohnungen dort verlassen und sich hier in Grunewald niedergelassen. Die Jägerstraße war dem Geschäft vorbehalten, die Koenigsallee dem privaten Repräsentieren.

Eleonora und ihre beiden Geschwister sollten einmal auf einem eigenen Tennisplatz den in Mode gekommenen weißen Sport erlernen. Über die Brücke über den schmalen Ausläufer des Sees hatten sie es nicht weit zu Margarethe, Lilli und Robert, den Kindern von Onkel Franz. Die fröhliche Schar war nur mit einer ebenso großen Schar an Kindermädchen zu bändigen. Die hatten bisweilen ihre liebe Not, die Kleinen zwischen Kegelbahn, Palmenhaus, Kaninchenstall oder Pfirsichhaus im Auge zu behalten. Anni Trautmann, die Eleonora und ihre jüngeren Geschwister schon gleich nach der Geburt als Kinderschwester betreut hatte, führte die Oberaufsicht. Den Kindermädchen, die jeweils gerade Dienst hatten, wurde besonders eingeschärft, den wilden Kindergarten jedenfalls von den Seen rundum fernzuhalten, vom Herthasee hinter der Villa bis hinüber zum Koenigssee und dem Dianasee auf der anderen Seite der Straße. Was keine so leichte Aufgabe war. Zwar war der Garten eingezäunt, aber schon die Ufer zum eigenen Herthasee waren gefährlich steil. Und die Brücke, die den Park von Roberts Familie von dem von Franz verband, hatte auf Eleonora eine besondere Anziehungskraft. Fast so stark wie die weiter draußen liegende Insel in der Mitte. Aber die konnte man wenigstens wirklich nur mit einem Boot erreichen. Und dafür brauchten die Kinder ja doch einen Erwachsenen.

Giulietta war es wie immer daran gelegen, nicht bei den Vorbereitungen für den Abend gestört zu werden. Sie war beim Personal gefürchtet. Nicht nur einmal ließ sie knapp vor dem Eintreffen der Gäste noch alles umstellen. Sie trieb die Dienerschaft an, hatte ein penibles Auge auf jede Kleinigkeit. Wenn sie fluchte und schimpfte, fiel sie bisweilen ins tiefste Italienisch. „Bastardi pigri, come mai non potete fare più presto? Che idiota! Che stronzo, di nuovo le posate non sono ai posti giusti.“ Zum Glück verstanden die anderen so gut wie nichts davon.

Es hatte schon viele mondäne Feste in diesem Haus gegeben, aber noch nie hatte Eleonora ihre Eltern so nervös erlebt. Artur Rubinstein, so sagte man ihr, würde kommen, um den neuen Bechstein-Flügel im Hause Mendelssohn einzuweihen. Dazu die Tänzerin Isadora Duncan und Otto Brahm, der Prinzipal des Deutschen Theaters. Den Kindern sagten die Namen nichts und ihnen war auch die Ehrfurcht fremd, die andere zeigten, wenn sich bei solch einer Einladung plötzlich Max Planck aus dem Publikum löste und selbst mit Hingabe am Klavier improvisierte oder wenn Albert Einstein, weniger begabt, aber nicht minder ambitioniert, seine mitgebrachte Violine auspackte und das Publikum mehr aus Respekt vor dem Namen als aus Begeisterung frenetisch applaudierte. In der Stadt waren diese Abende in Grunewald häufig Gesprächsstoff und weckten bei vielen die Begehrlichkeit, auch einmal in den mit Seidentapeten oder Holzpaneelen ausgekleideten Räumen parlieren zu dürfen, die Rembrandts und Goyas betrachten zu können, als wäre man im Museum, und über van Goghs Vase mit Schwertlilien, Édouard Manets Dame im Pelz oder Claude Monets Garten in Giverny zu urteilen. Doch nur, wer zur obersten Prominenz zählte, vielleicht sogar mit Nähe zum Kaiserhaus, wurde ins Haus der Mendelssohns eingeladen.

Artur Rubinstein war an diesem Tag längst im Hause, um sich im weißen Musikzimmer zwischen den Corot-Landschaften mit dem Flügel vertraut zu machen, als die Gäste über die Marmortreppe eintrafen. Erstmals in die Villa eingeladen war der aufstrebende Stern der Berliner Theaterszene, Max Reinhardt. In der Bank hatte er schon des Öfteren bei Robert um Kredite vorgesprochen. Längst wurde er in Berlin und weit darüber hinaus bewundert und gefeiert. Als er am Eingang des Palais von den Gastgebern begrüßt wurde, schoss die kleine Eleonora vorbei. Ihre Geschwister waren bereits nach oben verfrachtet worden. Eleonora liebte es, noch ein wenig das Geschehen beobachten zu können. Sie trug ein mohnblumenrotes Kleid. Es leuchtete, als wollte es der pure Sommer sein.

„Mei, bist du aber herzig!“, entfuhr es dem Fremden in tiefstem Wienerisch.

Kokett drehte Eleonora den Wuschelkopf herum und strahlte den Neuen mit ihren meergrünen Augen an.

„Wie alt bist du denn?“

„Fünf“, zwitscherte die Kleine zurück. Und schon hüpfte sie in ihren flachen, weißen Schuhen die Treppe hinauf, bevor die Mutter sie strengen Wortes in ihr Zimmer schicken konnte. Sie ließ ihr Kleidchen schwingen, als spürte sie, wie sie wirkte, blieb stehen, drehte sich wieder und wieder, als würde das Rot sie antreiben. Ihr helles Lachen schallte durchs Haus und zurück zu den Gästen. Dieses Rot, dieses fröhliche Mohnblumenrot blieb in den Augen des Theatermannes hängen und ließ ein Leuchten zurück. Er sah ihr nach, sah dem Mohnblumenrot nach, und als die Kleine frech zurückschaute, blinzelte er ihr mit lustiger Grimasse zu, als wären sie längst Verbündete bei einem Schalk. Bei einem großen Abenteuer, das allen anderen verborgen bleiben sollte.

Reinhardts Ziel war es in der Tat, einen Verbündeten zu suchen. Natürlich nicht in einem Kind. Sein Ziel war Eleonoras Vater. Nach dem Konzert suchte er geschickt die Nähe des Bankiers.

„Kompliment, Herr von Mendelssohn. Das war ein wunderbarer Abend.“ Reinhardt verneigte sich leicht.

„Ich muss Ihnen auch gratulieren, Herr Reinhardt. Ihre Inszenierung des Sommernachtstraums – einfach umwerfend. Wie Sie es geschafft haben, den Wald richtig leben zu lassen, ein plastisches Labyrinth der Liebe …“

„Sie waren da?“

„Selbstverständlich“, sagte Mendelssohn, „ich hatte nur noch keine Gelegenheit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Die Drehbühne, eine unglaubliche Wirkung. Diese Inszenierung hat mich sehr beeindruckt. So viel zauberhafter Witz und Sinnlichkeit zugleich.“

„Danke! Das haben allerdings nicht alle so gesehen.“

„Die Kritiken haben sich doch überschlagen!“

„Ja, hier in Berlin“, sagte Reinhardt und zog die Augenbrauen hoch, „aber nicht in Wien. Dort gibt es diesen Karl Kraus, wahrscheinlich haben Sie schon von ihm gehört, der zerpflückt alles, was ihm unter die Augen kommt. Der schaut sich den Kaiser in der Hofburg an und zerpflückt ihn und dann kommt er extra nach Berlin in unsere Aufführung und zerpflückt sie. Allen Ernstes hat er die Inszenierung als epochemachenden Humbug bezeichnet.“

„Unglaublich!“, echauffierte sich der Bankier. „Aber wie ich Sie kenne, lassen Sie sich davon nicht beirren.“

„Ach,“ lachte der Regisseur, „im Gegenteil. Ich habe schon wieder ganz andere Pläne.“

„Darf man das schon wissen?“

„Ich denke, das sollten wir besser in Ihrem Büro besprechen.“

„Oh, ich verstehe. Es geht also um Finanzielles.“

„Wenn Sie erlauben, würde ich dazu gerne auch meinen Bruder Edmund mitbringen, der versteht mehr davon als ich.“

„Aber selbstverständlich, jederzeit.“

Wenige Wochen später waren der Bruder des Theatermannes und der Bankier wieder einmal handelseins. Längst gehörte Robert von Mendelssohn ja nicht nur zu den regelmäßigen Besuchern des Neuen Theaters, wo sich Max Reinhardt umjubeln ließ, sondern auch zu seinen stillen Gesellschaftern. Jetzt wollte er das Deutsche Theater. Und auch dieses Mal beteiligte sich der Bankier aus der Jägerstraße mit frischen 25.000 Goldmark ganz diskret an den Plänen des Impresarios.

Nur mit einem Koffer war der junge Schauspieler vor gerade einmal einem Jahrzehnt in Berlin angekommen. Salzburg sei ihm zu klein geworden, hatte er großspurig verkündet und sich von Otto Brahm ans Deutsche Theater holen lassen. Der junge Mann wollte jedoch nicht nur spielen. Er wollte sein eigener Herr sein. Wechselte vom seriösen Fach zu Ulk und Unsinn. Sah, wie man mit Theater Geld verdienen konnte, hatte aus dem kleinen Etablissement im Künstlerhaus am Potsdamer Platz sein Schall und Rauch gemacht, war dann wieder zurück ins Klassische gesprungen, formte daraus das Kleine Theater, wurde Direktor, brillierte am Neuen Theater und übernahm es. Er wollte am Schiffbauerdamm nicht nur Direktor sein, er wollte das Haus besitzen. Sozusagen jedenfalls. Dem Bankier gefiel dieser Ehrgeiz. Ganz Berlin sprach bereits von diesem Kreativbündel aus Wien. Noch vor zehn Jahren hatte Reinhardt in seinem Tagebuch gejammert: Meine finanzielle Misère wird immer größer und unangenehmer. Die Schulden wachsen an. Jetzt bereitete ihm Geld kein Kopfzerbrechen mehr. Niemandem machte es Kopfzerbrechen. Warum auch? Wenn unter den Städten bereits U-Bahnen atemlos durch ihre Kanäle zogen, wenn sich Europa und Amerika durch den Atlantik mit einem Kabel verbinden konnten und wenn Elektrizität das Dunkel der Gassen erleuchtete wie Sigmund Freud das Dunkel der Gedanken, warum sollten die Bühnen dann nicht auch die Grenzenlosigkeit der neuen Zeit atmen?

Unsicher und leicht zornig war er, als er damals aus dem Zug aus Salzburg ausgestiegen war, erzählte man sich in den Theatergängen. Ungeduldig mit sich, noch mehr mit dem Publikum, raufte er sich seine üppig gelockten Haare und sparte nicht mit Wutausbrüchen.

Als Herr über ein Imperium mehrerer Bühnen war er nun angekommen in der Berliner Gesellschaft.

Jetzt lachte niemand mehr.

Jetzt also auch das Deutsche Theater.

*

Eleonora entwickelte früh einen Hang zum Theatralischen. Noch vor ihrem zehnten Geburtstag hatte Eleonoras Vater begonnen, sie ins Theater mitzunehmen. Es gefiel ihr, wie Menschen so taten, als wären sie jemand anders. Zu Hause ahmte sie das nach. Und fast jede ihrer kindlichen Zeichnungen war umrahmt von einem Theatervorhang. Sie liebte die großen Gesten, setzte ihr puppenhaftes Äußeres ein, um zu erreichen, was sie wollte. Wenn sie wütend war, rannte sie im Salon umher, als wäre sie auf einer großen Bühne. Immer brauchte sie Zuschauer. Sie ließ das Grün in ihren Augen leuchten, als würde sie selbst die Farbe von innen erkennen und verändern können. Ihre schwarzen Locken ließen die Ungeduld des kränklichen Vaters schnell versiegen. Bei ihrer Mutter funktionierte das nicht. Sie war die Strenge. Erbarmungslos, unnachgiebig, wenn sie den Kindern etwas zur Aufgabe gestellt hatte. Wenn sich Eleonora anlehnen wollte, suchte sie die Schulter des Vaters.

Wie auch ihr Bruder. Der war der Empfindsamere. Franz spielte mit seinem bubenhaften Charme, lenkte mit Tränen, betörte mit seinem musikalischen Talent. Schon früh wandte er sich dem Cello zu. Der Vater war das Vorbild. Er wollte ihn übertreffen. Übte fleißig, entrückte sich aus dem Jetzt, sobald sich der Stachel seines Instruments in den großen Isfahan im Musikzimmer gebohrt hatte. Noch hatte er nicht die Körpergröße, um auf einem großen Cello zu spielen, doch das Widersprüchliche an diesem Instrument zog ihn bereits in seinen Bann, das Zwiespältige, das Männliche der tiefen Töne und das Weibliche der Form. Je älter er wurde, umso mehr genoss er die Sinnlichkeit des Cellos und begehrte es, diese Gestalt zwischen den Knien zu halten. Ließ seine Fantasien spielen. Und konnte sich doch nicht entscheiden, was ihm wichtiger war, die tiefen Töne oder die weichen Formen. Noch nicht.

Die Mädchen erhielten Klavierunterricht, Eleonora zeigte auch dabei Talent. Es blitzte das mütterliche Erbe durch. Alle drei lernten mehrere Fremdsprachen: Konversation in Italienisch selbstverständlich schon früh, dazu Englisch, Französisch. Wie es in ihren Kreisen üblich war. Und die Kinder wetteiferten um die Aufmerksamkeit der Eltern, jedes auf seine Weise. Angelica, der Kleinsten, war ihr Bruder näher als die große Schwester. Zwischen den beiden Größeren flackerte gelegentlich Eifersucht auf. Besonders, wenn Franz mit seinem Cello zu laut übte und damit Eleonoras Auftritte auf der improvisierten Bühne zwischen den dicken Vorhängen der Fenster im Salon störte. Da kam es schon vor, dass Eleonora in die Werkstatt des Hausdieners schlich und sich eine kleine, scharfe Zange holte, um damit die Saiten des Cellos zu zerstören. Kinder verstehen sich nicht auf Toleranz, sehr wohl aber auf Vergeltung.

Den ausufernden Lebensstil ihrer Familie hinterfragte Eleonora nicht. Heimlich verdrehte sie die Augen, wenn sich ihre Mutter wieder einmal selbst als Sängerin vor ihr Publikum stellte. Sie war ja nicht schlecht, aber Klavier spielen konnte sie besser, fand das junge Mädchen. Und wusste sich dabei in stiller Allianz mit ihrem Vater. Sie liebte es, in seiner Nähe zu sein, mit ihm zu ulken, zu diskutieren. Seine Meinung war ihr wichtig, ihm hörte sie gerne zu. Schlich sich ins Zimmer, wenn er vor dem Rabbi die neue Zeit verteidigte. Sie fand das Leben großartig und verstand nicht im Mindesten, was der Rabbiner da immer an Bedenken von sich gab. Noch mehr freute sie sich, wenn Leute aus dem Theater zu Gast waren und sie einen Hauch Theaterluft schnuppern konnte. Fast aufgeregt war sie, wenn wieder einmal Max Reinhardt in die Villa in Grunewald kam, mit Vorliebe nachmittags. Manchmal auch in Begleitung seiner Frau Else. Er hatte es von sich zu Hause nicht weit, konnte sogar zu Fuß von der Fontanestraße herübergehen.

Immer genoss Reinhardt den Gang durch den Park der Mendelssohns. Gelegentlich sah er Eleonora bei Sonnenschein auf einer Bank in ein Buch vertieft. Wenn sie den Theatermann höflich grüßte, erntete sie dafür ein wienerisches „Servus“, was sie mit einem verschmitzten Lachen quittierte.

Robert lud illustre Gäste gerne auch zu geschäftlichen Besprechungen in sein Arbeitszimmer zu Hause. Sein Gesundheitszustand erlaubte es ihm nicht immer, in die Jägerstraße zu fahren, wenn er sich wegen der zunehmend unerträglicher werdenden Nierenschmerzen wieder mit Morphium aufrichten ließ. Oder wenn er eine Gelegenheit suchte, mit einem Gast ein gutes Glas Rotwein zu trinken. Der Arzt hatte ihm das längst streng verboten. Aber wozu, dachte er bei sich, wozu stammte meine Mutter von einem riesigen Weingut imMédoc? Nichts kam bei ihm gegen einen guten Bordeaux an. Entsprechend freundlich begrüßte er den Theatermann aus Wien, der edle Tropfen ebenso zu schätzen wusste und offenbar längst begriffen hatte, dass der Bankier bei einem guten Glas noch empfänglicher für seine Expansionspläne war. Diesmal hatte Max Reinhardt die Berliner Volksbühne im Visier. Die Theater, die er bis jetzt schon in seiner Hand hatte, waren von seinem geschäftstüchtigen Bruder längst unter dem Dach einer Gesellschaft gebündelt worden. Und diese vertrug noch mehr. Auch Reinhardts Hunger vertrug noch mehr. Um alle Stilrichtungen abzudecken, brauchte er möglichst viele Spielstätten.

Wenn der Theatermann und der Bankier über Geld redeten, redeten sie in Wirklichkeit über die Kunst. Wenn sie über das Theater sprachen, philosophierten sie über die Zeit. Wenn es um die Zeit ging, meinten sie die Politik. Wenn sie über Politik diskutierten, behandelten sie auch die Religion.

Robert erzählte von seinem Freund Chaim, dem Rabbi, der sich darüber echauffierte, dass sich die Juden in Berlin immer mehr assimilierten.

„Es ist doch letztlich bedeutungslos, wo die Vorfahren herkommen. Meine Mutter stammte aus Brünn und mein Vater aus Pressburg“, sagte Reinhardt. „Ich bin in Baden geboren, in Wien aufgewachsen und lebe jetzt in Berlin. Was macht das aus? In halb Europa habe ich schon inszeniert. Und wer weiß, wohin es mich noch verschlägt.“

„Trotzdem werden Sie immer der sein, der Sie sind. Chaim würde sicher liebend gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Ganz sicher würde er Sie fragen, warum Sie Ihren Namen geändert haben. Er würde Ihnen vorwerfen, dass Sie nicht zu Ihrer Familie stehen.“

Reinhardt hob die Augenbrauen. „Das ist doch Unsinn. Nur weil ich nicht mehr Goldmann heiße?“

„Warum heißen Sie nicht mehr Goldmann?“, fragte der Bankier und rückte etwas näher.

„Mein Vater ist mit seinem Kleinhandelsgeschäft pleitegegangen. Als ich noch zur Schule ging, hat mich das gestört. Ich wollte nicht scheitern.“

„Glauben Sie, dass Sie als Max Goldmann nicht auch erfolgreich wären? Wären Sie als Max Goldmann ein schlechterer Schauspieler? Ein schlechterer Regisseur?“

„Jetzt vermutlich nicht mehr.“ Reinhardt fuhr sich nachdenklich über die Stirn. „Aber es war mir wichtig, einen eigenen Weg einzuschlagen. Ich habe in der Schule Theodor Storm gelesen und der Reinhard in Immenseehat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen.“

„Und deshalb haben Sie sich Reinhardt genannt?“

„Na ja, ich brauchte einen Künstlernamen.“

„Und der sollte möglichst deutsch klingen.“

„Ach, der Name sollte vor allem wohlklingen.“

„Das kann ich verstehen. Der Rabbi aber würde Ihnen vorwerfen, Sie stünden nicht zu Ihren jüdischen Wurzeln. Sie hätten Angst, dadurch einmal einen Nachteil zu erleiden. Mir hat er vorgeworfen, dass meine Kinder getauft sind. Wenn wir uns anpassten, ginge unser Volk unter, unsere Religion verloren.“

„Aber Sie, verehrter Herr von Mendelssohn, Sie engagieren sich ohnedies stark für die jüdische Gemeinde hier in Berlin.“

„Der Rabbi meint dennoch, wir würden uns verstecken. Um nicht aufzufallen.“

„Dazu besteht doch kein Anlass“, wischte Reinhardt den Gedanken beiseite.

„Das soll auch so bleiben!“ Robert von Mendelssohn erhob sein Glas und prostete seinem Gast zu.

„Ein wunderbarer Wein“, lobte der Theatermann, ohne ein besonderer Kenner zu sein.

„Der Jahrgang 1904 war ein ganz besonderer in Bordeaux, seit zehn Jahren hat es keinen so guten mehr gegeben,“ dozierte der Bankier, und drehte den Premier Grand Cru aus dem Château Margaux bedächtig in seinen Händen.

Da blinzelte Eleonora bei der Tür herein. Sie hatte schon eine Weile dahinter gelauscht. Immer waren die Kinder streng dazu angehalten worden, die Erwachsenen nicht zu stören. Aber Eleonora hatte bei ihrem Papa eine Sonderstellung. Der wusste auch, dass die mittlerweile zum Backfisch Herangewachsene den Theatermann verehrte, nein, anhimmelte. Wenn sie irgendwie durfte, ging sie in alle Stücke, in denen Max Reinhardt spielte. Und er spielte fast immer, selbst wenn er inszenierte.

„Na komm herein und begrüße unseren Gast“, erlaubte Robert seiner Tochter einzutreten. Reinhardt erhob sich, als hätte er eine erwachsene Dame vor sich. Eleonora machte eine Andeutung von einem Knicks. Starrte den Theatermann an. Einen Augenblick freilich nur. Bis dieser verlegen seinen Blick zurückzog. Der Vater bemerkte davon nichts. Eine Schönheit wuchs da heran, das dunkle Haar geglättet und hoch über der Stirn gespannt. Das machte ihr Gesicht noch schlanker, ließ das zarte Grün der Augen noch stärker wirken.

„Sie waren noch ein Kind, als ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, bei einer Einladung Ihrer Eltern.“ Unbeholfen versuchte Reinhardt eine Konversation, räusperte sich und wich Eleonoras Blick kurz aus.

„Ich weiß nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern“, kam es ebenso unbeholfen zurück. Eleonora zuckte leicht mit den Schultern. Doch dann fing sie sich schneller als der Gast. „Aber auf der Bühne habe ich Sie schon oft gesehen. Bei jedem Schlussvorhang einer Premiere!“

„Das freut mich. Ich hoffe doch zu Ihrer Zufriedenheit, mein Fräulein!“ sagte Reinhardt steif.

„Oh ja“, flötete Eleonora und senkte kurz den Blick, bevor sie ihn wieder hob und ihn anstrahlte.

„Dann geh wieder, wir haben etwas zu besprechen.“ Der Bankier rettete die Situation unbewusst, indem er seine Tochter hinauskomplimentierte. Mit einem kurzen Lächeln huschte sie zur Tür hinaus, der Theatermann lächelte zurück und setzte sich wieder.

Diese Unterbrechung gab Reinhardt die Gelegenheit, wieder zum eigentlichen Grund seines Besuches zu kommen. Er brauchte Geld. Wie immer.

„Ich möchte die Volksbühne“, sagte er diesmal. „Vorläufig kann ich sie nur pachten.“ Ein kunstsinniger Mensch wie der Bankier Robert von Mendelssohn war auch dafür leicht zu gewinnen. Der Bruder sollte die Details aushandeln. Wie immer. Reinhardts Imperium konnte weiterwachsen. Mit seinen Ideen und fremdem Geld. Wie immer.

Turmbau zu Babel. B wie Babel. B wie Berlin.

Immer das Gleiche.

Krieg? Ach was. Nur weil es die Soldaten in ihren Kasernen nicht mehr aushalten und es der alte Friedrich den Bürgerlichen wieder einmal zeigen will? Nur weil die Franzosen wieder einmal die Welt beherrschen möchten? Oder weil der alte Franz Joseph Rache für den Mord an seinem Thronfolger sucht? Ach was! Jubeln wollen die Leute. Unterhalten wollen sie werden.

4 | Die Welt geht unter

„Kann Louise heute zum Abendessen bleiben?“ Die Freundin, die sie seit Jahren kannte, war ihr wichtiger als das ständige Gerede über das Geschehen an den Fronten. Vor allem, wenn sich ihre Mutter mit Sätzen wie „So stark sind doch die Russen gar nicht, und die Franzosen auch nicht, dass wir die nicht schon längst hätten aufreiben können“ als ungeduldige Expertin gab. Eleonora ertrug es nicht mehr, wenn Giulietta jede schlechte Nachricht mit einem hysterischen Aufschrei quittierte. Da verzogen sich die Mädchen lieber nach oben in Eleonoras Zimmer.

Sie war acht gewesen, als Louise an ihre Schule gekommen war. Ihr Vater hatte in Schlesien eine Fabrik für Lederwaren gegründet und zu immer größerem Erfolg geführt, sodass er bald seinen Firmensitz nach Berlin verlegte. Dorthin, wo es kochte, wo er noch mehr von dem Schwung des jungen Jahrhunderts profitieren konnte. Louises vier Jahre älterer Bruder Wilhelm sollte diese Firma einmal übernehmen. Dementsprechend wurde er auf wirtschaftliches Denken und Disziplin gedrillt, wie sie der alten kaiserlichen Armee alle Ehre gemacht hätte. Mit Kontakten in höhere Kreise, in denen Einfluss und Wohlstand beheimatet waren. Auch Louise sollte sich dort einmal sicher bewegen können. Als Ehefrau eines hoffentlich gut bestallten Mannes. Daher hatten ihre Eltern auch ganz und gar nichts dagegen gehabt, dass sich Louise mit Eleonora anfreundete, diesem lustigen und freundlichen Kind aus einer besonders reichen und angesehenen Familie.

Unten war der Salon ohnehin wieder voller Gäste. Was Giulietta nicht daran hinderte, sich ohne Hemmungen über das Kriegsgeschehen auszulassen.

„Das hätten sie nicht tun müssen!“, tobte sie, „das sind unsere Partner? Unsere Verbündeten? I nostri alleati? Das sind Barbaren, diese Österreicher! Barbari austriaci. Das Foto aus Trient war in allen Zeitungen. Die Blätter, treu dem Reich und der Zensur ergeben, zeigten natürlich keine am Galgen baumelnden Frauen in Galizien und keine zerschossenen Leiber aus dem Isonzotal. Die Zerfetzten in den Gräben sind immer nur die Namenlosen. Sehr wohl aber zeigten sie den feisten Wiener Scharfrichter Josef Lang, der, elegant gekleidet und mit breitem Lachen unter seinem Hut, vor grinsenden Schaulustigen seine getane Arbeit am Würgegalgen präsentierte. Cesare Battisti, der eben zum Tode Beförderte, im noch österreichischen Trient geboren, hatte sich den italienischen Nationalisten und als Freiwilliger dem italienischen Heer angeschlossen. Nichts daran hat Giulietta als Verrat erkennen können.

„Er war doch Italiener!“, rief sie „Ma lui era Italiano!“

„Aber als gebürtiger Südtiroler war er doch Österreicher, er war ja sogar Reichsratsabgeordneter in Österreich, da kann man so etwas nicht machen“, kam es aus der Gruppe ihrer Gäste zurück, die sich ob dieser Debatte schnell auflöste.

Robert hatte noch die hitzigen Diskussionen um den Kriegseintritt Italiens im Ohr. Dass das Heimatland seiner Frau zunächst neutral geblieben, dann aber auf der Seite der Entente-Mächte in den Krieg eingetreten war, hatte die Italienerin in ihrer deutschen Familie in einen schweren Konflikt gestürzt. Nächtelang wurde heftig debattiert im Salon, auch mit Gästen, die ihre Empörung nur mit kaum verhüllter Mühe hinunterschluckten, um die Gastgeberin nicht zu verärgern. Giulietta war gespalten in ihrer Loyalität. Wieder einmal war Robert klar geworden, dass sie im Inneren doch Italienerin geblieben ist.

Er beteiligte sich im Laufe der Zeit immer weniger an derartigen Diskussionen und blieb lieber in seinem Musikzimmer. Er war müde, wirkte krank und war es auch. Dafür wandte er sich mehr dem Cello und der musischen Ausbildung der Kinder zu.

„Ich werde Schauspielerin!“, hatte Eleonora ihm dabei einmal lachend und selbstsicher verkündet.

„Ja, ich weiß“, war die alles verstehende und alles zulassende Antwort des Vaters.

Er hoffte nur, dass der Krieg bald wieder vorbei sein würde, und griff nach seinem Cello. Nach Mozart war ihm zumute, nicht nach dem Fröhlichen seiner vielen Sonaten, sondern nach einer Arie aus der Zauberflöte. Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück. Es war ihm nicht genug, wie in der Orchesterpartitur die Celli die Verzweiflung Paminas in sanften Akzenten nur zu stützen haben. Er wollte das ganze Timbre des Schicksalsträchtigen spüren und widmete sich der Singstimme, übersetzte den Sopran in die Mittellage des Cellos. Für ihn konnte kein Instrument Schwermut und Traurigkeit so gut ausdrücken wie ein Cello. Vom Andante glitt er in die lyrischen Koloraturstellen, die mit einem perfekten Legato atemlos zu singen für jede Sopranistin eine Herausforderung sind. Der Bogen des Cellos muss nicht Atem holen. Es konnte gar nicht anders sein, als dass Mozart das in g-Moll ausdrückte, der Todestonart, wie sie manche nannten. Keine andere kann die Not, die innere Bedrängnis, so nahebringen wie diese. Fühlst du nicht der Liebe Sehnen, so wird Ruh im Tode sein. Da wird das Pianissimo fahl, als müssten die ätherischen Tonsprünge bereits das Jenseits erahnen lassen.

Aus dem Augenwinkel sah Robert durch die offenstehende Tür seine Tochter die Treppe herunterspringen. Gar nicht ätherisch, nur wild und unbefangen. Das Mädchen lief mit zusammengebundenen Haaren und in einem weißen, halblangen Kleid und weißen Schuhen, wie in engelhafter Unschuld, hinaus auf den Tennisplatz. Louise hinterdrein. Da stellte er sein Cello wieder zurück.

*