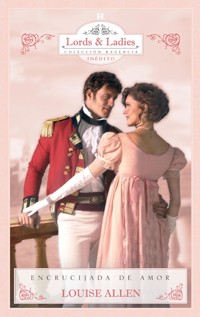

5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Coleccionable Regencia

- Sprache: Spanisch

¿Quién se convertiría en su esposa? Hebe Carlton no era muy consciente de sus encantos hasta que el mayor Alex Beresford llegó a la isla de Malta. Pero lejos de intentar coquetear con él, lo trató con amabilidad y demostró una inteligencia y una capacidad para adivinar sus pensamientos que pocas personas tenían. Las atenciones del mayor lograron que Hebe floreciera, y su madrastra empezó a albergar la esperanza de que se casaran. Luego, el mayor Beresford recibió una carta. La mujer a quien le había propuesto matrimonio antes de conocer a Hebe aceptaba su proposición. Alex no podía echarse atrás, pero deseaba casarse con una persona. Y no era precisamente su prometida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2004 Louise Allen

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Encrucijada de amor, n.º 11 - marzo 2014

Título original: The Earl’s Intended Wife

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Publicada en español en 2010

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4087-4

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Capítulo Uno

Cuando Hebe Carlton vio por primera vez al hombre más atractivo de Malta, le disgustó. Era un día normal y corriente, en una vida que hasta ese miércoles parecía estar llena de días normales y corrientes; pero más tarde, al pensar en ello, comprendió que pocos lo eran.

La reacción de Hebe ante el desconocido no se debió a que fuera inmune a la belleza en un hombre ni al atractivo de un uniforme militar elegante; tampoco era dada a juzgar apresuradamente a las personas, porque sabía que solían ser más interesantes de lo que parecían a primera vista. Había algo en él, algo que no pudo precisar, que la inquietó y la empujó a observarlo con intensidad cuando vio que se acercaba a su casa en compañía del comodoro sir Richard Latham.

El comodoro, que estaba prometido con la madrastra de Hebe, tenía la costumbre de pasar a almorzar cuando lograba escaparse de sus compromisos en el Cuartel General de la escuadra. Aquel día llegaba más tarde de lo habitual en él.

Los dos hombres parecían enzarzados en una conversación, pero se detuvieron antes de cruzar la calle y Hebe tuvo ocasión de observar al desconocido con más detenimiento. Esta vez le gustó aún menos que la primera. Su tez morena, de rasgos regulares, tenía una expresión especialmente severa y seria.

Hebe fantaseó pensando que era uno de los Caballeros de San Juan, a los que Napoleón había expulsado unos años antes y que ahora, bajo el dominio inglés, estaban negociando su vuelta. Pero le pareció que ese rostro tan serio era más propio de los rigurosos Padres de la Iglesia, siempre preocupados por cuestiones como el celibato y el infierno.

Hebe se acurrucó cómodamente en su asiento. La blanca mansión, de contraventanas verdes, tenía un asiento en cada balcón; ella tenía la costumbre de sentarse allí a leer algún libro o a contemplar el paisaje.

En ese momento oyó la voz de su madrastra, que la llamó con impaciencia desde el pie de la escalera:

—¡Hebe! ¿Viene el comodoro? ¿o no?

La señora Carlton creía en la máxima de que una dama nunca se esmeraba lo suficiente cuando se trataba de ganarse el interés de un caballero. Diez minutos antes, le había dicho a Hebe que se acercara a un balcón, que vigilara la calle y que la avisara en su momento, para que ella pudiera hablar con el cocinero; de esa forma, todo estaría preparado cuando el comodoro llegara a la casa.

Hebe se levantó, caminó hasta el hueco de la escalera y respondió:

—Sí, madre, ya llega... Está al otro lado de la calle, en compañía de un oficial del Ejército. Parece que se dirigen hacia aquí.

La señora Carlton alzó la cabeza.

—¿Un oficial joven?

—De veintitantos años, o tal vez treinta.

Hebe no se llevó ninguna sorpresa cuando la señora Carlton se echó hacia atrás su cabello rubio, alcanzó las tijeras de podar que estaban en la mesita del vestíbulo y abrió la puerta para salir después al jardín.

—En tal caso, conviene que corte un par de flores para adornar la mesa.

Hebe suspiró y volvió al balcón. Cada vez que aparecía un oficial joven, su madrastra redoblaba sus esfuerzos para que el desconocido se fijara en ella y la considerara un buen partido. Daba igual si pertenecía al Ejército o a la Marina. La señora Carlton estaba empeñada en casarla, y Hebe supo que utilizaría todas sus tretas durante la comida.

El comodoro y el caballero de aspecto sombrío seguían al otro lado de la calle, en la plaza. Hebe pensó que debían de estar hablando de negocios, porque el oficial llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y se la dio a su acompañante.

En ese momento, sir Richard pareció ver a la señora Carlton. Hebe no podía estar segura porque no alcanzaba a verla desde el balcón, pero se la imaginó cortando unas buganvillas mientras posaba con coquetería contra las enredaderas de la entrada.

El comodoro se quitó el sombrero y le dedicó una reverencia. El oficial imitó a sir Richard y Hebe pudo verlo mejor: cabello de color oscuro, rasgos clásicos y perfectos, mandíbula fuerte y una boca bonita aunque de expresión severa. Mientras lo admiraba, se dijo que debía de ser una especie de monje; cuando los hombres veían a la señora Sara Carlton por primera vez, quedaban tan encantados con su belleza que sus rostros no podían disimularlo; pero aquel hombre se mantuvo imperturbable.

Justo entonces, el desconocido alzó la vista como si hubiera notado que Hebe lo estaba mirando.

Fue una mirada rápida, pero tan intensa que Hebe retrocedió como si la hubieran tocado. La impresión de que se encontraba ante un monje, se desvaneció por completo: en realidad era un cazador, un ave rapaz que sabía cuándo lo observaban y que se ponía inmediatamente en guardia. Ya no le extrañaba que hubiera desconfiado de él desde el principio. Se sentía como un gorrión que acabara de ver a un halcón en las cercanías, y se puso tan nerviosa que tuvo que hacer un esfuerzo para tranquilizarse.

Se dijo que no podía haberla visto y se pasó una mano por el cabello; sabía que su madrastra se enfadaría si bajaba a almorzar sin estar perfectamente arreglada.

La señora Carlton ya se había acostumbrado a la idea de que su hijastra no fuera una belleza, e incluso se había resignado al hecho de que Hebe se negara obstinadamente a compensar aquel desastre con el uso de estratagemas o de falsas demostraciones de virtud que sirvieran para atraer a hombres mayores, menos interesados por la belleza que por la comodidad. Sin embargo, seguía empeñada en que se comportara como una dama en todas las ocasiones; y a veces lo conseguía. Ahora, por ejemplo, Hebe estaba decidida a no hacer nada fuera de lo común; nada que pudiera llamar la atención de la mirada de aquel oficial.

Bajó por la escalera; y al llegar al entarimado lustroso del vestíbulo, dudó y se detuvo a escuchar lo que en ese momento se decía en la salita verde, donde recibían a las visitas.

—Sir Richard suele venir a almorzar en casa, de modo que hay comida de sobra —afirmó la señora Carlton—. Como ve, su presencia no supondrá ningún inconveniente, mayor. De hecho, le agradecería que me hiciera el honor de quedarse.

—En tal caso, estaré encantado de aceptar su amable invitación —respondió una voz ronca y fría.

Hebe pensó que el mayor había contestado sin ningún entusiasmo. Supuso que el comodoro habría hecho algún comentario excesivamente familiar y que se habría dado cuenta de que la señora Carlton era la mujer con quien pensaba casarse. Ahora ya sabía que aquella rubia voluptuosa, que afirmaba tener treinta y tres años aunque tenía algunos más, no supondría ningún peligro para él; pero aún no había visto a su hijastra soltera.

—Ah, por fin llegas, querida Hebe... —dijo la señora Carlton—. Mayor, le presento a mi hijastra.

Hebe adoraba a Sara Carlton, pero a veces habría sido capaz de estrangularla. La conocía bien y sabía que había subrayado lo de hijastra para que el mayor no la tomara por su madre ni pensara que ella había podido tener una hija de belleza tan dudosa.

—Este caballero es el mayor Alex Beresford, Hebe —continuó.

Hebe hizo una reverencia leve y él bajó la cabeza.

—Señorita Carlton...

El mayor lo dijo con la misma carencia de entusiasmo y la misma voz fría y ronca de antes, pero Hebe estaba muy cerca de él y pudo distinguir el brillo de sus ojos, sorprendentemente azules, que desde luego no eran los del monje sino los del halcón.

Se sintió molesta por la indiferencia del mayor y por su propio y súbito deseo de saber más de él. No es que se sintiera atraída por aquel hombre, aunque su voz la hubiera estremecido; es que conocía a muchos oficiales del Ejército y de la Marina y solían ser hombres amables y gregarios que se mezclaban alegremente con los residentes ingleses y estaban encantados de asistir a sus fiestas y reuniones. Sólo muy de vez en cuando aparecía algún militar tímido, extravagante o tan vividor que ninguna joven soltera se acercaba a él. Pero el mayor era diferente.

—¿Les parece que pasemos al salón?

La señora Carlton tomó al comodoro del brazo y caminó hacia la puerta, dejando a Beresford sin más opción que ofrecer el suyo a Hebe.

El mayor la acompañó con eficacia y en silencio hasta el lugar que su anfitriona le indicó y, una vez allí, le apartó la silla y se sentó a su lado. Cuando ya habían servido la comida, la señora Carlton preguntó al comodoro sobre una dama que ambos conocían y que había enviudado recientemente. Hebe se preguntó con humor si el mayor estaría a la altura de las circunstancias y le daría conversación, a lo cual estaba obligado por las normas de etiqueta.

—¿Vive desde hace mucho tiempo en la isla, señorita Carlton?

Fue una pregunta perfectamente razonable y adecuada. Hebe notó cierto fondo de aburrimiento en su voz, pero también el temor a verse atrapado en aquella situación.

Sara Carlton solía hacer listas con los defectos de su hijastra, y la curiosidad siempre ocupaba el segundo lugar, a escasa distancia de lo que ella consideraba un comportamiento alocado. Pero para Hebe, la curiosidad no era ningún defecto; se preocupaba por las vidas de sus criados y desde luego de sus amigos, que la tenían por una mujer fiable, a quien podían confesar sus sentimientos más profundos. Y por supuesto, los desconocidos le parecían fascinantes.

Sin embargo, Hebe no era ninguna chismosa. No cotilleaba ni se entrometía en las vidas de los demás. Se limitaba a observar, escuchar, formular preguntas y seguir el curso de los acontecimientos con interés.

Naturalmente, la actitud fría y distante del mayor le pareció un misterio por desentrañar. Además, prefería considerarlo un enigma antes que el monje severo y estremecedor que le había parecido hasta entonces. Simplificaba las cosas.

Le pasó un plato con el pan y la mantequilla y respondió a su pregunta:

—Llevo tres años aquí, desde que a mi padre lo destinaron a la escuadra de Malta. Mi madre falleció hacia diez años, y él se volvió a casar cuatro años después. Cuando las circunstancias lo permitían, mi madrastra y yo lo seguíamos de base naval en base naval... pero murió hace dos años, de unas fiebres, y nosotras decidimos quedarnos aquí.

—Comprendo.

—Cabe la posibilidad de que regresemos a Inglaterra cuando mi madrastra se case con sir Richard, pero aún no está decidido. Todo depende de su trabajo en la Armada —explicó—. Volver a Inglaterra, después de tanto tiempo, sería interesante.

—Estoy seguro de ello.

El mayor cortó el pan y Hebe se sorprendió admirando su mano en el cuchillo. Sus dedos largos y morenos, de tendones fuertes, parecían más acostumbrados a sostener una espada. Entre los nudillos tenía una cicatriz blanca que contrastaba vivamente con el tono dorado de su piel.

—¿Su regimiento lleva mucho en la isla, mayor? No sabía que hubieran desembarcado tropas de refresco —comentó ella.

El mayor arqueó una ceja y respondió con otra pregunta.

—¿Siempre se muestra tan interesada en los movimientos de nuestras tropas, señorita Carlton?

Hebe lo miró. Si en sus ojos hubiera notado algún brillo de humor, la mueca leve de su boca le habría parecido una sonrisa. Pero no fue así; de hecho, llegó a la conclusión de que la había tomado por una de esas jovencitas que perdían la cabeza por cualquier hombre con uniforme. Hebe tuvo que morderse la lengua para no replicar que él sería el último hombre de Malta por quien ella mostraría algún interés.

—No me muestro ni más ni menos interesada que cualquier persona con cierta capacidad de observación, caballero. Todos los ingleses que vivimos fuera de nuestro país sabemos qué navíos fondean, qué regimientos desembarcan, quién se va y quién viene. Tenga en cuenta que las idas y venidas de la Armada están ligadas a las noticias de casa, al correo que recibimos y hasta a las personas a quienes invitamos a comer o a una fiesta.

El mayor Beresford cortó su pescado, aparentemente indiferente a la sonrisa de Hebe.

—Supongo que, en una isla tan pequeña, la vida social será bastante limitada.

Hebe contraatacó enseguida, a pesar de que sabía que su madrastra la estaba vigilando por el rabillo del ojo.

—No más limitada que la de cualquier residente normal de Brighton o Harrogate. ¿Sería tan amable de pasarme la mantequilla, mayor?

El mayor lo hizo, pero desgraciadamente alzó los ojos a tiempo de ver el asentimiento de aprobación que Sara Carlton le dedicó a su hijastra. Hebe se sintió tan humillada que consideró la posibilidad de excusarse con una jaqueca y abandonar la mesa, pero su curiosidad triunfó y la mantuvo en el sitio. Antes de que terminaran de comer, descubriría el secreto de aquel hombre. O por o menos, le robaría una sonrisa.

—¿Va a quedarse mucho tiempo en Malta, mayor Beresford?

—Eso depende.

El mayor alcanzó el vaso de limonada fría y Hebe admiró nuevamente sus dedos. Cuando terminó de beber, dejó el vaso en la mesa y pasó un dedo por el cristal para limpiar el rastro de condensación. Fue un gesto normal y corriente, pero a ella le pareció apasionante.

—¿De qué depende?

—De las órdenes que reciba —respondió con frialdad.

—Ah. En tal caso, no preguntaré más, mayor.

Como el resto de la comunidad británica, Hebe era consciente de que las órdenes militares se debían mantener en secreto.

Por muy cuidadosas que fueran las autoridades, Malta estaba llena de espías franceses.

El mayor se giró hacia ella y la miró con una expresión tan penetrante que Hebe pensó que la iba a acusar de ser espía de Napoleón.

—¿En serio? ¿Y de qué hablaremos cuando deje de interrogarme, señorita Carlton?

Sorprendida, Hebe le devolvió la mirada con sus ojos grises. Estaba muy enfadada, pero logró contenerse y responder en voz baja, para que los demás no la oyeran.

—Mayor, comprendo que la obligación de dar conversación a una joven dama le parezca intolerablemente tediosa. Pero tal vez debería considerar la posibilidad de que la joven dama encuentre la experiencia igualmente aburrida.

Su respuesta causó una reacción en el mayor. Sus ojos azules brillaron con enfado, ardor y, finalmente, lo cual bastó para que ella se sintiera culpable, cansancio. Ahora que lo miraba con más detenimiento, Hebe notó que tenía unas ojeras pronunciadas y que su frialdad excesiva no era sino una treta para mantenerse en pie y ser capaz de sobrevivir al compromiso en el que sir Richard lo había metido.

Cuando bajó la vista, notó que prácticamente no había probado la comida. Aquel hombre estaba agotado.

—Señorita Carlton, yo...

—Oh, Dios mío...

Hebe lo dijo con voz temblorosa, pero lo suficientemente alto como para que sir Richard y su madrastra la oyeran.

—Estoy un poco mareada —continuó—. Mayor, ¿podría ayudarme a salir al jardín?

—Por supuesto.

El mayor se levantó de inmediato y le ofreció un brazo, en el que ella se apoyó.

—No te preocupes por mí, madre. Me pondré bien enseguida. Sólo necesito tomar el aire un momento y sentarme a la sombra.

La señora Carlton miró a su hijastra con escepticismo, pero notó que efectivamente estaba pálida y asintió. Además, era una situación perfecta para que Hebe se ganara la atención de un oficial atractivo y, sin duda alguna, soltero. Y como los criados siempre estaban entrando y saliendo de la casa, podrían vigilarla y hacer de carabinas.

—Si no le importa acompañarla, mayor, le quedaré agradecida.

En cuanto salieron del comedor, Hebe se apartó de él, lo miró con ansiedad y dijo:

—Siento haber usado una excusa tan evidente, pero me ha parecido que necesitaba descansar un poco y el jardín es el lugar más fresco de la mansión.

—¿Que yo necesito descansar? —preguntó, perplejo—. Pero si es usted quien...

—Quien se ha mareado, sí, lo sé —lo interrumpió—. Ha sido una simple estratagema. No quería que sir Richard notara que no se siente bien...

Hebe lo llevó hacia la arboleda verde que se veía al final del corredor. En ese momento apareció una criada y le ordenó:

—María, por favor, tráenos una jarra de limonada y dos vasos.

El mayor Beresford permitió que Hebe lo llevara al exterior. Un tejadillo de enredadera daba sombra a la zona empedrada, y contra la pared se veía una fuente, con cabeza de león, y dos hamacas.

—Túmbese aquí —dijo ella, colocándole los cojines—. Si se bebe otro vaso de limonada y duerme media hora, se sentirá algo mejor cuando despierte.

El mayor no estaba acostumbrado a recibir órdenes de jovencitas, pero le resultó tan novedoso que aceptó. Se sentó, estiró las piernas y la miró con un principio de sonrisa genuina en los labios.

—Debería quitarse la guerrera —continuó ella—. Dormirá mucho mejor.

Beresford hizo caso omiso.

—No me parece conveniente. Estoy seguro de que su madre aparecerá en cualquier momento para ver lo que está pasando.

Hebe se sentó en la hamaca opuesta, acomodó sus cojines y se empezó a balancear.

—No, no se preocupe; puede quitársela con toda tranquilidad. Estaremos a salvo durante media hora por lo menos. Mi madre disfrutará mucho más de la charla con sir Richard si no estamos presentes, y sé que estará encantada con la idea de que nos quedemos un rato en el jardín. Pensará que estamos flirteando.

—¿Eso es lo que estamos haciendo?

El mayor empezó a desabrocharse la guerrera, pero sin apartar la vista de sus ojos.

—¡Por supuesto que no! Pero está agotado y tratará sus asuntos con el comodoro con más eficacia si descansa un poco... deme la guerrera y la colgaré.

Hebe lo miró con interés cuando él se sirvió un vaso de limonada y se lo bebió de un trago. En mangas de camisa, Alex Beresford no se parecía nada ni a un ave de presa ni a un monje. Contempló su cuello mientras tragaba el líquido y admiró la anchura de sus hombros, sus largas piernas, sus pantalones ajustados y sus botas negras y brillantes.

Él se echó hacia delante para dejar el vaso a un lado y la miró.

—¿Cómo ha sabido que estoy cansado? No me consideraba tan fácil de juzgar.

—Lo he sabido por sus ojeras. Y porque casi no ha comido nada.

El mayor la miró con gesto compungido.

—Lamento haber sido tan grosero con usted. Pero por muy cansado que esté, señorita Carlton, preferiría coquetear a dormir.

Hebe no le hizo mucho caso. Los ojos se le cerraron mientras hablaba.

—Yo no coqueteo nunca, mayor.

El mayor volvió a abrir los ojos, pero sólo un momento y sin levantar la cabeza de los cojines.

—¿Nunca? Me resulta difícil de creer. Es una joven extraordinaria, señorita Carlton.

—No, ni mucho menos —le corrigió—. Soy bastante normal.

Alex Beresford no llegó a oír la frase. Sus párpados cayeron de nuevo y sus pestañas negras se cerraron contra su piel. Se había dormido.

Capítulo Dos

Al salir al exterior, Hebe había notado que el reloj del pasillo marcaba cinco minutos más de la hora en punto.

Cuando dio las campanadas de la media hora, se levantó de la hamaca, rellenó el vaso del mayor y alcanzó la guerrera de su uniforme.

Lamentaba tener que despertarlo. Estaba profundamente dormido, y los movimientos leves de sus párpados parecían indicar que soñaba. Hebe se había dedicado a mirarlo mientras se balanceaba en la hamaca, sin pensar en nada salvo en lo bien que se estaba a la sombra, con el sonido de la fuente y el aroma a flores. Había resultado una experiencia sorprendentemente relajante.

Estiró un brazo y dudó un momento, sin saber cómo debía despertarlo. Vio el mechón de cabello negro que le caía sobre la frente y no pudo resistirse a la tentación de apartarlo con la mano, aunque la retiró de inmediato, como si quemara. Después, le tocó el hombro ligeramente y él se despertó enseguida.

Cuando lo miró a los ojos, supo que estaba totalmente despierto. A pesar de encontrarse en un lugar extraño para él, lo reconoció sin tener que mirar.

Bajó las piernas al suelo y ella le dio la guerrera. El mayor se la puso justo un segundo antes de que oyeran voces en el pasillo de la casa.

—Tómese esto...

Hebe le dio el vaso de limonada. A continuación, le hizo levantarse de la hamaca y lo dejó en uno de los caminos del jardín. Luego, ella se acercó hasta el banco donde había dejado su bordado por la mañana, se sentó y se puso a bordar.

—Querida Hebe...

La señora Carlton apareció con una expresión de ansiedad. Se encontraba tan bien en compañía del comodoro que no había notado el paso del tiempo. Cuando vio que había transcurrido media hora, se preguntó si habría hecho bien al permitir que su hijastra saliera al jardín con el mayor; pero al verla allí, sentada en el banco y dedicándose a una labor tan recatada como bordar, dejó de preocuparse.

—¿Te encuentras mejor? ¿Dónde está el mayor?

La voz de Sara Carlton sonó más dulce y amigable que de costumbre. Obviamente, quería parecer una madre perfecta delante del comodoro.

—Estoy aquí, señora...

El mayor salió de la espesura y añadió:

—Estaba disfrutando de su jardín. Es un verdadero paraíso... Sospecho que tanta belleza es obra de su mano.

Hebe arqueó las cejas y pensó que Alex Beresford se había recuperado muy rápidamente de su siesta. Después, se preguntó si su madrastra aceptaría el cumplido; a fin de cuentas, su mano no tenía nada que ver con el estado del jardín: ya estaba así cuando llegaron a la mansión.

—¡Me halaga, mayor! —declaró Sara Carlton, sonriendo—. Pero dígame, ¿va a quedarse mucho tiempo en la isla?

—Creo que dos o tres semanas, señora. Voy a Gibraltar, y debo esperar al barco que me lleve.

—Entonces, no está en Malta con su regimiento...

—No. He estado en las islas del Mar Jónico, entregando despachos.

La señora Carlton se concentró tanto en pensar si dos o tres semanas serían tiempo suficiente para organizar una cena y tal vez una fiesta que no cayó en la cuenta de que la respuesta del mayor era muy sospechosa; los militares de alta graduación no se dedicaban a ir y venir por el Mediterráneo para entregar órdenes, y mucho menos de forma individual y separados de sus regimientos. De hecho, lo único que pensó acerca de su extraña soledad es que resultaría conveniente para ella; como estaba separado de sus compañeros de armas, tendría que apoyarse en otros para entretenerse.

Sin embargo, Hebe y el comodoro supieron que el mayor había respondido a su pregunta con una evasiva. Ella no tenía la costumbre de especular sobre la gente, pero Alex Beresford era un personaje tan enigmático que consideró lo que sabía de él y llegó a una conclusión inmediata: un oficial solo, sin regimiento, que acababa de llegar de las islas Jónicas y que estaba agotado. Debía de ser un agente del servicio de inteligencia.

—Permítame que le agradezca su hospitalidad, señora Carlton —dijo el mayor en ese momento—. Señorita Carlton...

Hebe dejó el bordado y se levantó.

—Espero que se recupere pronto —añadió.

—Ya estoy recuperada. Supongo que esta mañana he tomado demasiado sol —dijo ella—. Gracias por acompañarme, mayor.

El mayor Beresford la miró con intensidad y sonrió.

—No, gracias a usted, señorita Carlton.

Hebe sintió un calor extraño en su interior. Cuando el mayor sonreía de ese modo, ya no le parecía un monje ni un halcón, sino un hombre muy atractivo que aparentemente disfrutaba de su compañía. Y de repente, deseó que siguiera disfrutando de ella.

En cuanto la puerta se cerró tras los dos militares, Sara Carlton se giró hacia su hijastra y le dedicó una mirada de aprobación.

—¡Mi querida Hebe! Nunca habría imaginado que serías tan hábil en ganarte la atención del mayor. Dios mío... creo que ese hombre se ha medio enamorado de ti.

Hebe se ruborizó.

—Te ruego que no digas tonterías, madre. El mayor Beresford se ha limitado a comportarse como un caballero, habida cuenta de las circunstancias, y puedes estar segura de que yo no pretendía echarle el lazo. Indudablemente, ya se habrá olvidado de la joven normal y corriente a quien se ha visto obligado a acompañar durante unos minutos. ¿Por qué me iba a prestar atención un hombre como él?

Hebe se fue deprimiendo a medida que hablaba, pero la señora Carlton sonrió con indulgencia y la empujó hacia las escaleras,.

—Deberías confiar más en ti misma, Hebe. Es cierto que hasta ahora no habías tenido mucho éxito entre los caballeros, lo cual se debe en gran parte a tu comportamiento; pero hoy has conseguido un principio excelente. Y a todo esto, ¿dónde se ha metido María? Debemos renovar tu vestuario inmediatamente, mientras pienso en la mejor forma de encarar este asunto. Maldita sea esa chica... ¡María!

Hebe se sentó en la cama de su dormitorio mientras su madrastra y María se dedicaban a sacar toda su ropa del armario. Por lo visto, su madre había decidido que el mayor Beresford no sólo era un pretendiente con los requisitos necesarios, en lo cual no cabía duda alguna, sino que se sentía milagrosamente atraído por su hijastra.

Sin embargo, Hebe no se hacía ilusiones. Sabía que las mujeres como ella no gozaban del favor de los oficiales aristocráticos y extremadamente guapos. Su comportamiento poco convencional le habría divertido, y tal vez le estaba agradecido por haberle concedido la ocasión de descansar un poco, pero eso no significaba que albergara otro tipo de sentimientos. En general, los hombres la querían como amiga, no como amante; y mucho menos, como esposa.

En ese momento, Hebe cayó en la cuenta de que su madrastra le estaba hablando desde hacía varios minutos. No sabía de qué, pero optó por la mejor solución: darle la razón en cualquier caso.

—Sí, por supuesto, madre.

—Oh, Hebe... seguro que no has escuchado una sola palabra. Y es demasiado pronto para dejarse llevar por ensoñaciones, querida; primero tienes que asegurarte el afecto del caballero en cuestión —declaró—. No, definitivamente no es momento para eso. Hay que diseñar una estrategia y actuar. En primer lugar, necesitarás tres vestidos nuevos...

—¿Tres? ¿Para qué?

—También necesitarás tres pares de zapatos, un pañuelo, guantes largos...

—Madre...

—Empezaré por invitarlo a la velada del martes que viene, y tu vestido amarillo, el de seda, no es apropiado para eso. Luego, sugeriré a la señora Forrester que invite al mayor al baile que ha organizado en su casa para dentro de diez días. Estará encantada de añadir otro hombre nuevo a su lista, pero debemos asegurarnos de que estés tan elegante como puedas para entonces.

—¿Y para qué es el tercer vestido?

—Para pasear, por supuesto. También necesitas un vestido normal, para usarlo de día... queremos que el mayor te vea perfecta en cualquier situación —respondió—. Pero queda el asunto de tu pelo. Esta vez tendrás que permitir que monsieur Faubert te lo arregle. Tal vez debería cortártelo.

—¡No!

Hebe se llevó las manos a la cabeza como si ya sintiera el contacto amenazante de las tijeras. Por mucho que Sara apreciara al peluquero francés, no estaba dispuesta a permitir que se le acercara con sus tijeras y sus pinzas calientes.

—No, madre, no voy a cortarme el pelo —añadió.

El cabello de Hebe era de un color castaño corriente, pero estaba convencida de que su melena de rizos rebeldes era su principal atractivo. Por desgracia, su cama estaba vacía por las noches y ningún hombre podía admirar la romántica cascada de su pelo.

La señora Carlton decidió no desperdiciar energías en una batalla que sabía perdida de antemano.

—Está bien, como quieras —dijo—. María, por favor, encárgate de airear y planchar los vestidos de la señorita Hebe. Ah, y de que tenga un surtido suficiente de medias de seda.

Los ojos de la criada brillaron con entusiasmo cuando empezó a recoger los vestidos que habían arrojado a la cama.

—Supongo que el mayor Beresford estará soltero, madre...

—¡Por Dios, no digas nunca eso!

La señora Carlton salió del dormitorio de su hijastra a toda prisa y entró en el suyo. Pero siguió hablando y Hebe la oyó perfectamente.

—Menos mal que sir Richard nos dio un ejemplar de la revista Peerage el mes pasado... Ah, aquí está. Vamos a comprobarlo. Abbotsford, Avery, Bottley, Brandon...

La doncella se giró entonces hacia Hebe, cargada de vestidos de seda.

—¡Oh, señorita Hebe! ¿De verdad va a casarse con ese hombre que parece un santo feroz y precioso?

—Por supuesto que no —respondió.

—¡Beresford! —exclamó la señora Carlton, mientras regresaba al dormitorio de Hebe—. Míralo, aquí está. George Beresford, tercer conde de Tasborough, casado con Emilia... bueno, eso no nos interesa. Tiene dos hijos: William, vizconde de Broadwood, y el mayor Alexander Hugh Beresford, que no está casado.

—Puede que el ejemplar de esa revista sea antiguo y que se haya casado o comprometido después —observó su hijastra.

—Tendremos que averiguarlo —dijo con firmeza—. Márchate de una vez, María. Y ten cuidado de no quemar los vestidos al planchar.

—No pretenderás que se lo pregunte directamente, ¿verdad? —preguntó Hebe.

Se levantó de la cama y caminó hasta el balcón. Hacía un día precioso, perfecto para dar un paseo. Pero un paseo de verdad, no una de esas caminatas parsimoniosas, deteniéndose cada momento delante de un escaparate o para charlar con algún conocido, que tanto le gustaban a su madrastra.

—No, claro que no, eso resultaría fatal —afirmó la señora Carlton—. Le preguntaré a sir Richard... de hecho, le escribiré una nota de inmediato. Cuanto antes salgamos de dudas, mejor. Porque estoy segura de que el mayor Beresford aparecerá mañana o pasado a más tardar.

A pesar de sus previsiones, pasaron tres días sin que vieran al mayor Beresford ni tuvieran noticia alguna de él. La señora Carlton se sentía decepcionada y no dejaba de interrogar a sir Richard, quien por su parte se limitaba a responder, en todas las ocasiones, que el mayor Beresford estaría ocupado en algún lugar de la isla.

A Hebe no le sorprendió en absoluto. Mantenía un aire de indiferencia que enfurecía a su madrastra, pero en el fondo también se había llevado una decepción. Aunque no se hacía ilusiones al respecto, había permitido que Sara le contagiara su entusiasmo y alimentara ensoñaciones sin sentido.

Sin embargo, pensó que tenía una buena excusa. A fin de cuentas, el mayor era un hombre extraordinariamente atractivo cuando sonreía. Y todas las mujeres del círculo social de Hebe se habrían muerto de envidia si él hubiera mostrado interés por el patito feo de la sociedad de La Valeta.

Cuatro mañanas después de que sir Richard llevara al mayor a almorzar, Hebe salió de la casa mientras la señora Carlton seguía en la cama, disfrutando de un chocolate caliente y protestando porque le habían dejado las sábanas demasiado tensas y casi no había pegado ojo durante la noche.

Las Carlton disfrutaban de una existencia cómoda gracias a la herencia del padre de Hebe, que había ganado bastante dinero en la Armada, y a los ahorros, más modestos, de Sara Carlton. Pero su presupuesto siempre estaba en peligro porque Sara tenía un concepto caro de la elegancia y de todo lo que rodeaba a su estatus.

Hebe se había convertido en un elemento esencial de la economía doméstica; tenía facilidad para encontrar gangas en los mercados, hacer trueques y mantenerlas bien surtidas a un precio que ninguno de los criados habría podido conseguir. La señora Carlton podía protestar todo lo que quisiera por las expediciones diarias de Hebe, pero no podía negar que compraba los mejores alimentos y al mejor precio; gracias a ella, sir Richard le dedicaba sonrisas de satisfacción cuando daba una cena y el resto de las invitadas la miraban con envidia.

Además, Hebe era una joven tan entusiasta y tan amigable con todos que siempre volvía a casa con los encajes de mayor calidad, con el mejor jabón del almendra del norte de África o con noticias de un sastre capaz de copiar los vestidos de moda en Londres a precios verdaderamente ridículos.

Por eso, la señora Carlton hacía la vista gorda cuando Hebe salía con la excusa de comprar tomates, limones, chuletas de cordero y quizás unas flores y no regresaba hasta la hora de comer.

Aquella mañana, Hebe salió a primera hora porque quería comprar pescado para cenar. Sir Richard estaba invitado y sabía que el pescado era su comida preferida. Así que avanzó por las calles, que ya estaban llenas de gente, y atajó por callejones y escaleras hasta que finalmente salió a la muralla que daba a los muelles.

Como siempre, se detuvo un momento y contempló el azul del mar desde el puerto hasta las tres ciudades, nombre por el que se conocían a las tres localidades de la orilla contraria. Sus murallas, sus casas, sus torres de vigilancia y sus torres de iglesia brillaban con un tono dorado a la luz de la mañana, separadas por los largos dedos de mar que las separaban. Al fondo se divisaban los mástiles de los navíos de guerra, y justo entonces sonó el silbato de un contramaestre, que cortó el aire con su sonido agudo.

La escena era tan bella que siempre permanecía varios minutos allí; pero al final se apartó, descendió por la calle empinada que bajaba hasta el puerto, donde estaba la lonja de pescado.

Sin embargo, la oferta de aquel día no le satisfizo. Después de comprar unas chalotas, seis limones y un buen manojo de hierbas aromáticas, siguió el malecón hacia la bocana del puerto y el Fuerte de San Elmo. Los pesqueros pequeños solían faenar en esa zona, bajo la protección de las baterías de San Lázaro; normalmente sólo pescaban para sus familias, pero a veces, si tenían suerte, estaban dispuestos a vender parte de sus capturas por un precio adecuado.

Por desgracia, los barcos no habían salido aquella mañana. Hebe supuso que los vientos o las corrientes serían desfavorables y que habían preferido no pescar, de modo que consideró la posibilidad de volver sobre sus pasos y comprar carne.

Pero todavía era temprano y no le apetecía internarse en el tumulto de las calles. Se colgó la cesta del brazo, para estar más cómoda, y se puso a caminar a la sombra de su pamela de ala ancha y con los hombros cubiertos con un chal, a sabiendas de que nadie la reconocería. Si alguien se hubiera fijado en ella, habría pensado que era una chica normal y corriente de Malta.

Además, La Valeta no ofrecía ningún peligro. Incluso Sara Carlton debía admitir que, para ser un puerto tan cosmopolita, lleno de comerciantes y de gentes de medio mundo, cualquier joven respetable podía pasear tranquilamente por sus calles. Y eso también valía para Hebe, que por otra parte hablaba varios idiomas y era una persona muy querida en la ciudad.

Estuvo caminando un buen rato, hasta que llegó al Bastión de San Lázaro. Una vez allí, se apoyó en uno de los viejos cañones oxidados, se preguntó qué hora sería y se dijo que había llegado el momento de volver. Los pies le dolían porque había cometido el error de ponerse unos zapatos demasiado leves y el empedrado del puerto se le clavaba en las suelas.

En ese momento, vio que un barco pequeño, pintado de color azul y amarillo, avanzaba hacia ella. Le llamó la atención porque no se parecía a los barcos del lugar. Mientras lo admiraba, un niño saltó del muro y caminó hacia el agua. Hebe lo había visto antes; el pequeño había estado lanzando piedras a los peces para matar el tiempo.

Hebe supuso que el niño sería hijo del pescador del barco y decidió esperar un momento por si había pescado algo y estaba dispuesto a vendérselo, así que se apoyó nuevamente en el cañón, se cruzó de brazos y esperó bajo la atenta mirada de una lagartija que tomaba el sol.

El pesquero llegó a la orilla y se detuvo a pocos metros de Hebe. La vela le impedía ver a la persona que lo gobernaba, pero la duda duró poco; en cuanto la izó, se encontró ante un viejo conocido que desde luego no era ningún pescador maltés. El hombre alto y de cabello oscuro, que iba descalzo y se había disfrazado con una camisa de lino y unos pantalones de lona, era nada más y nada menos que el mayor Alex Beresford.