7,99 €

Mehr erfahren.

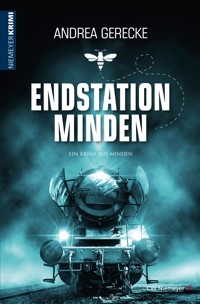

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Der Fall am Bahnhof von Minden wirkt zunächst sehr nebulös. Der Tote hatte durchaus überzeugende Gründe, um im tristen Monat November freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Kurz darauf häufen sich die Ereignisse. Über Facebook und eine spezielle Whats-App-Gruppe sieht es so aus, als würde ganz gezielt zu Selbstmord aufgerufen. Aufnahmen von Überwachungskameras vermitteln jedoch ein anderes Bild. Die Kripo geht von einem Serientäter, einer Gruppe oder mehreren Nachahmern aus und muss ihre Kräfte überregional bündeln. Hauptkommissar Alexander Rosenbaum ermittelt mit dem Team "Bahnsteig" mit zeit- und kräfteraubendem Einsatz. Ganz anders gelagert scheint da das Ereignis in der traditionsreichen Museums-Eisenbahn von Minden zu sein, als im folgenden Frühjahr eine Reisende einem Bienenstich erliegt. Den Hinweis seiner Nachbarin auf die tödlich endende Zugfahrt hält Alexander zunächst lediglich für eine amüsante Geschichte …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

„Die beste Art, sich an jemandem zu rächen,ist die, es ihm nicht gleichzutun.“(Marc Aurel)

Die Romanreihe spielt direkt am Treffpunkt von Weser- und Wiehengebirge im Nordrhein-Westfälischen. Malerisch liegt das mittelgroße Städtchen an der Weser, die beide Erhebungen teilt oder vereint. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Alle Handlungen und Charaktere sind natürlich frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten ergeben sich also rein zufällig. Regionale Wiedererkennungseffekte sind indes erwünscht …

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8365-1

Andrea GereckeEndstationMinden

Gebürtige Berlinerin mit stetem Koffer in der Stadt. Studierte Diplom-Journalistin und Fachreferentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel Entdeckung der Liebe zum Landleben mit den dortigen kreativen Möglichkeiten. Umzug ins vorletzte Haus an einer Dorfstraße in NRW (Ostwestfalen). Arbeit als freie Autorin und überregionale Journalistin. Literarische Spezialität sind mörderische Geschichten, in denen ganz alltägliche Situationen kippen. Nach den Gutenachtgeschichten für Erwachsene „Gelegentlich tödlich“ folgten „Warum nicht Mord?!“ und „Ruhe unsanft“.

Ab 2011 die Minden-Krimis innerhalb der Weserbergland- bzw. Niemeyer-Krimi-Reihe mit Kommissar Alexander Rosenbaum: 2011 „Mörderischer Feldzug“, 2012 „Der Tote im Mittellandkanal“, 2013 „Die Mühlen des Todes“, 2014 „Tödliche Begegnung im Moor“, 2015 „Finales Foul“, 2016 „Kein letzter Akt“, 2017 „Die Weserleiche“, 2018 „Freischießen“. Dazu gesellen sich humoristische und satirische Texte, Prosa und Lyrik sowie im Jahr 2015 „Weihnachtsgeschichten aus dem Weserbergland“ und 2017 „Weserbergland. Um fünf am Weserstein!“. Veröffentlichungen in zahlreichen Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften. Mitglied der Mörderischen Schwestern … Literaturnetzwerkerin und -organisatorin.

Hier gelangen Sie zu der Internetseite von Andrea Gerecke: www.autorin-andrea-gerecke.de

Nebel

Die Feuchtigkeit kroch in jeden Winkel. Verloren stand Ben auf dem Bahnsteig, zog sich den Reißverschluss bis ans Kinn und steckte seine Hände in die ausgebeulten Jackentaschen, in denen sich allerlei Krimskrams befand: eine Büroklammer, ein Zahnstocher, Bonbonpapier, eine kleine Taschenlampe, bei der er schon längst die Batterie hatte wechseln wollen … Er zitterte. An seiner Nase hatte sich ein Tropfen gebildet. Der konnte von dem dichten Nebel herrühren, aber auch von seinem Schnupfen oder im Zusammenhang mit den Tränen stehen, die ihm die Wangen hinunterliefen. Der Tropfen löste sich, fiel auf seine Brust, hinterließ aber keine Spur auf der durchfeuchteten, dunkelblauen Jacke.

Du bist so ein Loser, dachte Ben und machte zwei Schritte weiter in Richtung Bahnsteigkante, sodass er mit den Fußspitzen darüber reichte. Er wippte auf und ab, wieder und wieder, fast wie in Zeitlupe. Ein klein wenig nur quietschte das Leder der schwarzen Sportschuhe. Er hörte es nicht. Eine Durchsage drang kaum bis zu ihm vor:

„… hat … Verspätung …“

Von einer vorherigen Durchfahrt an diesem Gleis war noch die Rede.

Dass er sich auf dem Mindener Bahnhof befand, rückte in sein Bewusstsein, und sein eigentliches Vorhaben. Ansonsten mutete die Umgebung an wie eine alte Waschküche, in der die Dampfwolken von den Kesseln aufstiegen, den Raum füllten und einen Geruch nach Frische, aber auch ätzendem Reiniger verbreiteten. Hier roch es anders. Muffig.

Ob sich noch jemand außer ihm auf dem Bahnsteig befand, konnte Ben nicht feststellen. Seine Brille hatte er im Auto liegenlassen. Die Sicht reichte wirklich nur so weit, dass er seine Hand erkannte, wenn er sie vor sein Gesicht hielt. Um die Tageszeit dürften sich ohnehin nur wenige Personen an diesem Ort aufhalten. Es war weit nach Mitternacht.

„Karzinom, Endstadium“, hörte Ben die Stille aufdringlich flüstern.

Er hatte es schon mit einer Überdosis an Schlaftabletten versucht. Sich über einen längeren Zeitraum zuvor überall bei der Familie aus den Medizinschränkchen ein paar stibitzt. Immer unter dem Vorwand, er wolle mal nach dem Rechten schauen und Überlagertes aussortieren. Angebrochene Fläschchen und alte Pillen sollten nicht zu lange aufbewahrt werden, und das Verfallsdatum stand eben nicht umsonst auf den Verpackungen.

„Mach mal, Junge“, hieß es dann stets. „Du als Sanitäter hast da ja den besseren Durchblick! Nimm mal auch gleich die alten Medikamente mit und entsorge sie fachgerecht! Die dürfen ja nicht so ohne Weiteres in den normalen Müll.“

Er engagierte sich beim Roten Kreuz und unterstützte häufig die Blutspendeaktionen. Neben seinem Job als gefragter Techniker in einem mittelständischen Unternehmen, das auch überregional agierte.

Als er endlich die für seine Begriffe ausreichende Menge an Tabletten zusammenhatte, zerstieß er sie in einem Mörser, den er sich aus den Bastelutensilien seiner Frau geborgt hatte, und vermischte sie mit Wasser. Die Verpackungen hatte er schon an den vorherigen Tagen Stück um Stück unauffällig im Papier- und Plastikmüll entsorgt. Inga sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen können. Er wollte still und leise von dieser Welt scheiden und setzte deshalb auch keinen erklärenden Abschiedsbrief auf.

Zuvor noch hatte er an jenem Abend mit Inga bei einem sentimentalen Film – auf Wunsch seiner Frau „Bodyguard“ mit Kevin Costner und Whitney Houston – ein paar Bier getrunken, um sich Mut zu machen, wobei sie ihn immer besorgt angeschaut hatte. Während sie zwischendurch ein paar Tränen der Rührung aus ihren Augenwinkeln wischte.

„Mensch, Ben, lass das lieber. Du weißt doch, dass du nicht so viel verträgst“, hatte sie gesagt und ihren Kopf mit den schönen dunklen Locken heftig geschüttelt. Geschickt hatte er das Thema gewechselt und war bei einem Kommentar zur tragischen Lebensgeschichte der Hauptdarstellerin gelandet.

Vor ihm war Inga dann ins Bett gegangen, und er konnte seinen Plan in Ruhe vollenden. Im Badezimmer trank er den Becher mit dem todbringenden, bitteren Gemisch in einem Zug aus, unterdrückte das sofort auftretende heftige Würgen, spülte den Behälter sorgfältig aus, wischte den Stößel gründlich ab, trocknete beides mit dem Händehandtuch und brachte es wieder an seinen Platz. Dann wankte er zu seinem Bett und ließ sich hineinfallen.

Wach geworden war er irgendwann von Ingas vorwurfsvollen Worten, die zu ihm durchdrangen: „Ich hab’s dir doch gleich gesagt. Aber du konntest nicht hören. Und nun … alles vollgekotzt! Mann! Mitten in der Nacht … Und dabei bin ich todmüde!“

Daraufhin hatte sie sich um ihn gekümmert, die Lache mit dem Medikamentenbrei weggewischt und das Bett frisch bezogen. Ihr heftiges Gepolter dabei war in seinem Hirn wie ein grollendes Gewitter erklungen. Er konnte ihr nicht helfen, selbst wenn er es gewollt hätte. Nicht einmal einen Arm konnte er anheben, geschweige denn einen anderen Körperteil. Am folgenden Morgen war er mit einem extremen Brummschädel erwacht. Die Übelkeit verließ ihn daraufhin mehrere Tage nicht. Ein anderer Plan musste her.

Und nun stand er am Ende des Bahnsteigs und blickte in die trübe, dicke Feuchtigkeit. Die Beleuchtung schien nur sich selbst zu erhellen. Man erkannte weder Sitzgelegenheiten noch die Anzeige der kommenden Züge, keine Informationskästen, keine Stützpfeiler der Dachkonstruktion – nichts.

Aus der Ferne schwoll ein dumpfes Geräusch an. Jetzt ist es so weit, dachte Ben. Mach einfach allem ein Ende. Dann erlebst du nicht mehr das quälende Siechtum und ersparst Inga eine Menge. Sie bleibt bestimmt nicht lange allein und findet rasch einen Ersatz. So hübsch, wie sie ist. Außerdem kann sie das gemeinsam Gesparte für sich allein verwenden, wenngleich es zur Abzahlung fürs Haus nicht ausreichen würde, aber vielleicht nahm sie sich auch eine Wohnung, die sie nicht an ihn und die Vergangenheit erinnerte ... Das alles hatte er in seinem Abschiedsbrief notiert. Diesmal musste der sein, denn Inga sollte sich keine Vorwürfe machen. An ihr hatte es überhaupt nicht gelegen.

Bei dem Gedanken sah Ben die Jolle vor sich, und seine braunen Augen bekamen wieder Glanz. Ihrer beider Traum, eines Tages, wenn sie gemeinsam alt und grau geworden waren und kein Geld mehr verdienen mussten, an die herrliche Nordsee zu ziehen und sich dort ein kleines Boot zuzulegen, in See zu stechen, sich die steife Brise um die Nase wehen zu lassen, Fischbrötchen im Hafen zu essen … Im Friesennerz, mit Gummistiefeln. Sollte das alles auch ausgeträumt sein?

Der Zug näherte sich dem Bahnhof. Ben wischte sich mit dem Ärmel der dunkelblauen Jacke einen weiteren Tropfen von der Nase und wollte einen Schritt zurücktreten. In dem Moment löste sich hinter ihm eine Figur aus dem Nebelschatten.

René Kaufmann hatte zuvor den Bahnhof Porta Westfalica durchfahren. Nur noch ein kurzes Stück bis Minden, aber auch dort war kein Halt vorgesehen. Alles im Grunde die übliche Routine. Keine besonderen Vorkommnisse auf der Strecke, keine Baustelle, nichts. Er lag absolut pünktlich im Zeitplan. Ein echter Blindflug heute, dachte René. Ein Glück, dass es die Schienen gibt, sonst würde ich gar nicht wissen, wo ich langfahren muss. Er grinste vor sich hin. In Hannover würde er abgelöst werden und dann endlich ein paar Tage frei haben. Das wurde aber auch höchste Eisenbahn. Bei diesem gedanklichen Bild lachte René auf, das passte für ihn und seinen Berufsstand hervorragend.

Immer diese Überstunden, grollte es gleich darauf in ihm. Er war gerade bei alles in allem 96 Stunden gelandet. An sämtlichen Ecken und Enden fehlte es an Fachleuten. Sollte wohl in fast allen Bereichen hierzulande so sein, wie die Medien berichteten, aber ihn belastete natürlich vorrangig seine Branche. Es gab ja Geld für die zusätzliche Zeit, wenn er sich die Überstunden so berechnen und auszahlen ließ. Aber im Grunde war ihm sein Privatleben unbezahlbar, eben lieb und teuer.

Silvana machte zu Hause Theater, wenn er wieder mit einem weiteren Einsatz ankam, weil ein Kollege krank geworden war, ein nächster wegen der extremen Stressbelastung gekündigt hatte. Aber wer sollte denn sonst fahren? Er trug doch auch Verantwortung für seinen Job, für den zuverlässigen und pünktlichen Transport der Leute von A nach B. Was er mit Leidenschaft und absoluter Zuverlässigkeit erledigte. Jedes Mal gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten, wenn sie ihm vorwarf, was daheim alles zu erledigen war und was er immer vor sich herschob, obwohl er längst versprochen hatte, sich um dies oder jenes zu kümmern.

Wann um alles in der Welt sollte er denn auch noch die Garage aufräumen? Er war ja froh, wenn er seine Sachen überhaupt dort deponieren konnte. Der Raum mit dem kleineren Anbau quoll fast über. Wenn er etwas suchte, fand er es nicht, kaufte Ersatzteile neu und entdeckte sie dann doch irgendwann in seinen Vorräten. Von Werkstatt konnte gar keine Rede mehr sein. So wie es derzeit dort aussah, erkannte man sie nicht als solche, und es gab nicht den geringsten freien Platz, um mal an irgendeinem Stück zu basteln oder etwas zu reparieren. Der Rasenmäher war dringend fällig. Eine defekte Lampe stand eingestaubt herum, daneben ein Toaster, um den er sich kümmern wollte. Silvana hatte schon mit dem Kauf eines neuen Exemplars gedroht und gemeint, er könne ruhig mal was für sie tun. Sie liebte eben krosse Weißbrotscheiben, während er aufgebackene Brötchen bevorzugte.

René konnte sich nur schlecht von Dingen trennen, nahm sich aber fest vor, es irgendwann einmal zu tun. Und dann ohne Wenn und Aber. So wie seine Oma, die im hohen Alter rigoros aussortiert hatte. Gelegentlich zu seinem Schrecken, weil er an dem einen oder anderen Gegenstand doch gehangen und darauf spekuliert hatte, ihn irgendwann bei sich als schöne Erinnerung aufzustellen. Als später die Wohnungsauflösung nötig wurde, gestaltete sich alles ziemlich übersichtlich, und er war seiner geliebten Großmutter im Nachhinein doch sehr dankbar.

Wenn nicht er, dann würde sie mal reinen Tisch in der Garage machen, hatte Silvana ihm neulich schnippisch vorgeworfen. In der Restmülltonne wären immer mal ungenutzte Freiräume! Schließlich bezahlten sie für die vierwöchentliche Entleerung. Auf seinen Einwurf, sie solle doch lieber im Haus richtig gründlich sauber machen, einzeln Zimmer für Zimmer, und nicht immer nur so oberflächlich putzen und den Dreck verschmieren, erntete er hysterisches Gelächter.

„Als ob du Ahnung vom Haushalt hast“, lagen ihm ihre Worte im Ohr. „Ich schufte mich für dich ab, und das ist der Dank! Hast du dich mal um die Wäsche gekümmert oder um die Spülmaschine?“

Auf seinen Einwurf, dass er ihr da doch gelegentlich zur Hand gehen würde, kam nur ein: „Pah! Und dann finde ich meine Utensilien in der Küche nicht wieder, und die Klamotten liegen, unmöglich zusammengefaltet, irgendwo in den Schränken!“

Jeder war dann eingeschnappt in einem anderen Zimmer verschwunden, und es herrschte geraume Zeit Funkstille. Das ging so nicht weiter.

Für den nächstfolgenden Tag hatte René nach langer Überlegung eine Reise gebucht. Dubai. Nur sie beide im märchenhaften Scheichtum am Persischen Golf. Davon hatte seine Frau schon immer in Andeutungen geschwärmt, und er hatte sich nun darum gekümmert. Schließlich war ihm dieser Traum nicht verborgen geblieben. In einem der besten Häuser hatte er in der Hafenstadt Quartier gemacht, für seine geliebte Prinzessin! Geld sollte keine Rolle spielen. Das Hotel mit dem Maximum an Sternen war sogar schon mal in einer Berichterstattung im Fernsehen gewesen, und sie hatte den Dokumentarfilm mit glänzendem Blick verfolgt. Er war dabei allerdings, nach seiner anstrengenden Schicht, auf dem Sofa eingenickt. Er behielt den sehnsuchtsvollen Gesichtsausdruck seiner Silvana in der Erinnerung, die ihn weckte, indem sie die Spätnachrichten auf volle Lautstärke stellte. „Oh, Dubai“, hatte sie aufseufzend geschwärmt und die wunderbaren Anblicke der zurückliegenden Stunde aufgezählt: der Kronleuchter, das Treppenhaus, die Suiten, der Fahrstuhl, die Aussicht, das malerisch anmutende Servicepersonal. „Alles wie in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht!“ Das hatte er durchaus registriert!

Was sie wohl für Augen machen würde, wenn sie am nächsten Morgen die Reiseunterlagen auf dem Nachttisch vorfinden würde, während er noch eine Mütze Schlaf nahm? Bevor er sich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, hatte er den dicken Umschlag hinter der Lampe deponiert, die sie nur früh stets kurz anschaltete, um dann in ihre Pantoffeln zu schlüpfen. Ziemlich unauffälliger Platz, wie er befand. So auf Anhieb, beim Zubettgehen, würde sie das noch gar nicht bemerken … Er freute sich dabei diebisch und rieb sich die Hände.

In dem Moment hatte René das Gefühl, als hätte er mit der Lok ein Hindernis gestreift oder etwas wäre dagegen gesprungen, so wie damals das Wildschwein. Da war ihm der Schreck ordentlich in die Glieder gefahren. Ein Kollege hatte sogar mal eine Kuh mitgenommen, die von ihrer Weide ausgebüxt war und urplötzlich vor ihm auf den Schienen stand. So kurzfristige Bremsmanöver waren einfach nicht umsetzbar. Doch er konnte in der undurchdringlichen Nebelwand nichts entdecken, außerdem sauste er durch die Nacht.

Rasch hatte René mit dem Zug den Bahnhof Minden in seinem zähen Dunstschleier hinter sich gelassen. Ach, Blödsinn, hier treiben sich doch keine Tiere rum. So was passiert höchstens auf freier Strecke. Das bildest du dir jetzt nur ein, beschwor er sich. Konzentriere dich mal lieber auf die letzten Meter.

Dann pfiff er vor sich hin, um sich zu beruhigen. Auch stieg die Vorfreude wieder in ihm auf, wie Silvana wohl reagieren mochte, wenn sie seine große Überraschung entdeckte. Das war sicher mit Abstand besser als jeder Paartherapeut. So was hatte sie unlängst mal vorgeschlagen. Auf was für Ideen die Frauen kamen. Nur wegen ein paar lächerlicher Meinungsverschiedenheiten, die ja die grundsätzliche Harmonie ihrer Ehe nicht berührten. René wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn, die etwas feucht vom Schweiß geworden war. Hoffentlich war da keine Grippe im Anmarsch, dachte er. So was konnte er bei der geplanten Reise gar nicht gebrauchen.

In seinem Fahrerstand leuchteten die Anzeigen. Er hielt die vorgeschriebene Geschwindigkeit ein und schoss durch die Dunkelheit. René wippte auf seinem Drehstuhl und konzentrierte sich auf seine Beobachterfunktion. Alles war im grünen Bereich. Seine Blicke streiften den kleinen Feuerlöscher, das Telefon, die Displays und die verschiedenen Schalter, ohne das alles wirklich wahrzunehmen.

Einsatz

„Wer tut nur so was?! Wie verzweifelt muss man denn sein?“, flüsterte Heike Langenkämpfer in ihr anheimelnd beleuchtetes Wohnzimmer, neben sich das Buch, in dem sie gerade gelesen hatte, und ein halb leeres Glas mit Tee. Dann blickte sie um sich, erhob sich rasch und packte die nötigen Sachen zusammen. Im Grunde stand schon alles bereit für einen solchen Einsatz der Spurensicherung. Eben hatte sie das Telefonat beendet. Sie hatte die Aufforderung erhalten, zum Mindener Bahnhof zu fahren. Mitten in der Nacht. So war das eben mit Bereitschaftsdiensten. Die Spusi war zu den unmöglichsten Zeiten gefragt. Als sie im Flur stand, zuckte sie mit den Schultern.

Vor der Tür ihres Hauses quoll ihr der zähe Nebel entgegen und kroch ihr in die Sachen. Sie fröstelte sofort. Wo hatte sie das Auto abgestellt? Genau, linkerhand. Heike lief raschen Schrittes die wenigen Meter zu ihrem Fahrzeug, öffnete es und stellte ihre großformatige Tasche in den Kofferraum. Dann setzte sie sich hinter das Lenkrad und startete den Wagen. Die Heizung nahm zwar mit ihrem Gebläse nach einer Weile die Feuchtigkeit im Inneren von der Frontscheibe, mehr aber auch nicht.

Heike aktivierte die Nebelscheinwerfer, doch selbst die brachten nur wenig bessere Sicht, eher erzeugten sie ein diffuses Licht. Sie beugte sich nach vorn, umklammerte das Lenkrad, kniff die Augen etwas zusammen und setzte das Auto langsam aus der Parklücke. Jetzt bloß nicht noch eine Karambolage verursachen, dachte sie.

Und schon waren ihre Gedanken bei einem sogenannten Bahnunfall mit Personenschaden, durchaus keine Seltenheit. Da hatte sie wahrhaftig jede Menge dienstlicher Aufträge, die sie deutlich lieber erledigte. So einen klassischen Einbruch zum Beispiel, wo man mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen konnte. Da wusste sie genau, alles war erträglich. Doch diesmal hatte sie die schrecklichen Bilder bereits vorab im Kopf, die ihr anzeigten, was sie vor Ort erwarten würde.

Mit echten kriegerischen Schlachtfeldern kannte sie sich zwar nicht aus, aber so ähnlich musste es dort auch aussehen, wenn gemordet und gemeuchelt wurde, Granaten explodierten, Bomben fielen, Selbstmordattentäter ihre Gürtel zündeten. Zumindest hatte mal ein Kollege bei einer Feier zu fortgeschrittener Stunde ziemlich anschaulich von seinem Einsatz in Afghanistan berichtet. Sie war zwar hart im Nehmen, hatte indes schlucken müssen.

Allerdings hatte das Fernsehen in der Hinsicht mit seiner detailreichen Berichterstattung deutlich abgestumpft. Wobei sie darauf schon geraume Zeit verzichtete. Irgendwann war der berühmte Tropfen auf dem Fass gelandet, der es zum Überlaufen brachte. Ziemlich lange war es ihr Ritual gewesen, wenigstens die 20-Uhr-Nachrichten zu sehen. Dazu schnappte sie sich einen Teller mit belegten Broten oder eine Schüssel mit Gemüsesalat. Und wenn sie nicht gerade auf einem Diät-Trip war: eine Schale mit gesalzenen Erdnüssen und ein Glas Roten.

Auf den letzten Metern vor den Tagesberichten dann aber noch die penetrante Werbung für Mittel, die den Darm belebten oder auch das Gegenteil beförderten. Völlig unauffällige Slipeinlagen für blendend aussehende, jugendlich wirkende Damen, die bedauerlicherweise unter Inkontinenz litten oder in vorhergehenden Fällen trotz monatlicher Unpässlichkeit wie ein Wiesel an Wänden hochkletterten. Cremes gegen den lästigen Fußnagelpilz oder Treppenlifte, deren Einbau den bedürftigen Bewohnern ein Strahlen ins Gesicht zauberte. Nein und nochmals nein, so alt und gebrechlich oder anderweitig bedürftig war sie nicht und wollte keineswegs Abend für Abend daran erinnert werden, was alles im Laufe eines Lebens passieren konnte. Man musste sich doch nicht jedes Schreckensszenario ausmalen. Schlimmer noch waren die folgenden Liveberichte von den Kriegsherden und Katastrophenregionen dieser Welt. Es hatte ihr einfach den Appetit verhagelt.

Jetzt holte sie sich bei Bedarf ausgewählte Nachrichten auf ihr Smartphone, prüfte die Wetterlage am Computer und schob sich bei Gelegenheit eine DVD in das Gerät, um in Ruhe abzuschalten. Weit besser gelang das aber noch mit einem guten Buch, nicht per Technik – sie bekam ja schon aufgrund ihrer Arbeit bald rechteckige Augen, und das Geflimmer nervte –, sondern in der klassischen Variante, die man fühlen und riechen konnte. Schon allein das kaum hörbare Knistern beim Umblättern einer Seite! Den Stapel zu lesender Werke würde sie sowieso nie bewältigen. Wie wunderbar im Grunde! Das war wie die Geschichte mit dem süßen Brei, der kein Ende nehmen wollte, sobald man ihm im Topf den Kochbefehl gab …

Heike ging stets mit sachlichem Blick an die Fundorte, egal ob es sich um einen Einbruch oder ein Gewaltverbrechen handelte. Auch jetzt hatte sie einen ernst-konzentrierten Gesichtsausdruck, während sie mit ihrem Auto die Straßen entlangschlich. Das hier jedenfalls schien nur der klassische Selbstmord zu sein, wo sich jemand vor den Zug warf, um seinem Elend ein Ende zu bereiten. Worin auch immer dieses Elend bestand! Und stets ohne Rücksicht auf das Umfeld. Von den Familienangehörigen mal ganz abgesehen, denen man tiefes, schier unüberwindliches Leid zufügte. In dem Fall zog man zumindest den Lokführer sehr konkret in das Geschehen mit hinein.

„Der wird doch seines Lebens nicht mehr froh“, flüsterte Heike und überquerte eine Kreuzung, bei der sie sich entschieden hatte, es müsse Grün für sie sein. Hoffentlich sahen das alle anderen Verkehrsteilnehmer ebenso. Aber es schien kaum jemand unterwegs zu sein. Sie schüttelte den Kopf.

Ob sich ein Selbstmörder darum Gedanken machte, was er den anderen damit antat? Wahrscheinlich nicht. Bestimmt überwog in der speziellen Situation das eigene unerträgliche Dasein, in dem man nicht mehr bleiben wollte. Der Lokführer aber würde ewig diesen Moment vor Augen haben, wie sich da ein Mensch direkt vor seinen Zug warf und er nicht die geringste Chance hatte, das zu verhindern. Quasi ungewollt zum Täter wurde.

Jetzt bog Heike auf den Bahnhofsvorplatz und parkte direkt vor dem Eingang neben den Kollegen, wie es sich herausstellte, als sie das Fahrzeug richtig erkennen konnte. Nachdem sie ausgestiegen war und sich ihre Tasche geschnappt hatte, blieb sie noch einen Moment stehen und rief lautstark in die Nebeldunkelheit.

„Hier sind wir, Heike!“, kam das Echo, und sie folgte der Stimme.

„Gut, dass du da bist. Ziemlich eindeutige Sache“, meinte Dagmar Scholz, nachdem sie Heike begrüßt hatte. „Ich glaube, ich muss kotzen.“

Dann ging Dagmar ein paar Schritte weiter und verschwand im Nichts. Heike hörte Würgegeräusche und verkniff sich ein Grinsen. Ganz schöne Sensibelchen, die lieben Kollegen. Wenig später schälte sich Dagmar wieder aus dem Nebel und gesellte sich zu Heike.

„Na, geht’s besser?“, erkundigte sich Heike.

„Hm“, antwortete Dagmar wortkarg. Sie sah extrem blass aus, aber das konnte auch zusätzlich an dem Nebel liegen. Ihre Haare klebten feucht an der Stirn.

„Wer hat euch denn informiert?“, wollte Heike noch ganz dienstlich wissen. „Um die Zeit kommt doch hier niemand zufällig vorbei und entdeckt so ein Massaker.“

„Nicht etwa, wie man annehmen könnte, die hiesigen Bahnhofsleute! Ein Lokführer hat aus Hannover angerufen! Bei den Kollegen, und die haben uns informiert.“

„Nein!“, stieß Heike hervor.

„Doch. Hat er. War auf seiner Strecke durch diesen dichten Nebel gefahren, hatte hier in Minden zwar eine Unregelmäßigkeit bemerkt, der Sache aber keine weitere Bedeutung beigemessen und deshalb nicht angehalten. Als er dann an seiner Endstation in Hannover ankam, hat er sich mal seine Lok gründlich von vorn angeschaut und das Malheur entdeckt. Da klebte allerlei dran und hatte entsprechende Spuren hinterlassen. Passt übrigens auch zeitlich, haben wir schon gecheckt. Sorry. Ich muss noch mal, aber sofort …“

Dagmar verschwand im Hintergrund, war indes kurz darauf auch wieder zurück. Mit einem Tempo wischte sie sich den Mund ab.

„Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei den Spuren. Er dachte erst an einen Tierunfall, den er wohl schon gelegentlich mal hatte, aber dann hat er auch noch Überbleibsel von einer Jacke gefunden. Und ein Rehbock trägt ja eher selten Garderobe, ha, ha …“

Dagmar versuchte, sich in Heiterkeit zu flüchten, aber Heike ging nicht darauf ein.

„Dumme Geschichte. Aber wenigstens hat er nicht den sichtbaren Eindruck, wie sich dieser Typ hier entschlossen vor sein Fahrzeug geworfen hat, der ihn dann in seinen Albträumen verfolgt“, stellte Heike sachlich fest. „Habt ihr schon was zur Identität herausfinden können?“

Im selben Moment schalt sich Heike für diese Frage. Wo und wie hätten sie hier fündig werden können? Eigentlich konnte man nur den Ort des Geschehens weiträumig absperren und bei besseren Sichtverhältnissen im Laufe des Tages noch einmal vorbeischauen.

„Du wirst es nicht glauben: Doch, haben wir. Zumindest nehmen wir vorerst an, dass es sich um den Toten handeln könnte. Wir haben alles gründlich abgesucht, und ein paar Meter weiter befand sich eine Brieftasche auf dem Bahnsteig. Die ist wahrscheinlich bei dem Aufprall aus seiner Jackentasche geflogen, vermute ich mal. Immerhin liegen solche Teile nicht mal eben so längere Zeit auf dem Boden herum. Wenn sie also zu dem Toten gehört, dann handelt es sich um Ben Gregorius, wohnhaft in der Rodenbecker Straße. Das auf ihn zugelassene Auto steht jedenfalls auf dem Bahnhofsvorplatz, direkt vor der Ausfahrt, rechterhand bei der Ampel. Haben wir schon überprüft. Ist sogar ordnungsgemäß verschlossen.“

Dagmar schien ihre Übelkeit überwunden zu haben und reichte Heike, die bei dem Namen zusammengezuckt war, das sichergestellte Stück aus schwarzem Leder. Heike hatte sich bereits einen Handschuh übergestreift, ließ sich nichts anmerken und nahm es vorsichtig an sich, um es in eine Tüte gleiten zu lassen.

„Willst du jetzt noch Spuren sichern?“, wollte Dagmar wissen und spielte auf den dichten Nebel an.

„Das ist doch glasklar“, antwortete Heike zerstreut und dachte an Ben Gregorius, einen Nachbarn zwei Häuser weiter. Dessen Wagen hätte sie eigentlich bemerken müssen, sie war ja fast direkt daran vorbeigefahren. Aber bei den miserablen Sichtverhältnissen hatte sie doch nur auf die Straße und exakt nach vorn geschaut.

Jetzt stellte sich Bernd Scholz zu den beiden.

„Moin Heike. Da wirst du wenig Arbeit mit haben. Ich habe mich gerade erkundigt, ob einer von den Bahnleuten was mitbekommen hat. Es gibt ja auch Überwachungskameras. Aber die kannst du heute vergessen. Und ansonsten hat niemand was gehört oder gesehen. Die sind erst durch den Anruf aus Hannover darauf aufmerksam gemacht worden.“

Bernd zuckte mit den Schultern.

„Im Grunde könnten wir die Strecke wieder für den Verkehr freigeben“, schlug er vor. „Die ersten Pendler müssen ja bald zur Arbeit.“

„Halte ich für keine gute Idee. Noch steht ja nichts fest“, warf Heike ein. „Und dann muss auch alles, was hier rumliegt, eingesammelt werden.“

„Wenn du meinst! Dann kannst du ja deinem Alex noch Bescheid geben“, meinte Bernd und hatte ein schelmisches Grinsen im Blick. „Wir haben jedenfalls erst mal unseren Job getan!“

Storno?

René Kaufmann saß im Büro und stierte ins Leere. Eine Kollegin hatte ihm gerade einen Kamillentee aufgebrüht und redete beruhigend auf ihn ein. Es klang wie mit Watte gedämpft zu ihm hindurch.

„Mach dich nicht verrückt, René. Du konntest das nicht verhindern. Sei froh, dass dir so was so lange erspart geblieben ist …“

Er trank einen Schluck, verbrannte sich die Lippen, zuckte zusammen und stellte den Becher wieder auf den Tisch.

Was hatte der Polizist vorhin zu ihm gesagt? Er müsse ihnen noch für weitere Befragungen zur Verfügung stehen! Aber das ging doch gar nicht. Sie wollten in wenigen Stunden die Reise nach Dubai antreten. Er hatte schließlich alles so perfekt geplant. Und nun das. René stützte seinen Kopf auf die Hände und schloss die Augen. Selbst die angebotene Reiserücktrittsversicherung hatte er bei der Buchung ausgeschlagen. Eine Stornierung käme doch nie infrage. Was solle denn schon geschehen?, hatte er zu der Angestellten im Reisebüro gemeint.

Währenddessen drehte sich Silvana von einer Seite auf die andere. Immer wenn René unterwegs war, ging sie zu spät ins Bett und schlief äußerst unruhig. Als sie munter wurde, machte sie gegen ihre Gewohnheit die Nachttischlampe an. Fünf Uhr. Eigentlich musste er jeden Augenblick nach Hause kommen. Sie ging auf die Toilette. Dann lief sie langsam zurück, gähnte dabei ausgiebig und streckte ihre Arme in die Höhe. Erst als sie die Lampe ausschalten wollte, entdeckte sie das dicke Kuvert. Ihr Mann musste es vor seinem Arbeitsantritt dort deponiert haben. Merkwürdig. Das war ihr beim Zubettgehen gar nicht aufgefallen, aber da nutzte sie das separate Licht auch gar nicht. Und selbst eben hatte sie nichts bemerkt, als sie auf den Schalter gedrückt hatte. Was war wohl darin? Silvana drehte den Brief hin und her. „Für meine Liebste“ hatte René darauf geschrieben und darunter ergänzt: „Von Deinem dicken Bären“. Dazu hatte er mit rotem Filzstift ein Herz gemalt, etwas krakelig und nicht sehr formvollendet, aber die Idee zählte.

„Oh, wie süß“, hauchte Silvana, als sie mit der Linken über den Umschlag strich und ihn ganz langsam öffnete. Dann schaute sie auf den Inhalt und jauchzte laut auf. „Wahnsinn! Dubai. Das ist ja toll! Mein absoluter Traum.“

Es hielt sie nicht länger im Bett, obwohl sie noch gut anderthalb Stunden bis zum Aufstehen hatte. Heute war nur ein halber Tag auf der Arbeit eingeplant, dann standen ein paar Tage Urlaub bevor. Sie sprang auf und begab sich in die Küche, um ein kleines Frühstück vorzubereiten. Wenn René nach Hause kam, würde sie ihn damit schon erwarten. Und dann würden sie sich einen wundervollen Tag machen, um schließlich in diese faszinierende Reise zu starten. In der Firma würde sie nur anrufen und Bescheid geben, dass sie sich umentschieden hätte und das Angebot des Chefs, heute einige Überstunden abzubummeln, sehr gern annehmen würde. Schließlich war die Übergabe an ihre Vertretung schon tags zuvor erfolgt.

Endlich, endlich würde sie dieses glanzvolle Hotel von innen erleben, den märchenhaften Service genießen, sich wie eine Dame fühlen können, ach was, wie eine Hoheit. Dann war es ein Wink des Schicksals gewesen, dass sie neulich diesen Dokumentarbericht im Fernsehen verfolgt hatte! Jetzt überschlugen sich die Fragen in ihr: Was sollte sie nur an Garderobe mitnehmen? Hatte sie überhaupt alles Nötige? Musste da nicht auf die Schnelle etwas gekauft werden, worin sie sich passend gekleidet für diesen Anlass fühlte? Ein paar Stunden am Vormittag blieben ja. Vielleicht war es aber noch viel besser, vor Ort über reichlich Geld zu verfügen und das dann in den Shopping Malls mit vollen Händen auszugeben.

Silvana seufzte sehnsuchtsvoll auf und malte sich das Szenario aus. Sie im schicken Outfit, René ebenso edel gekleidet, rechts und links große Einkaufstüten mit hochwertigen Wappen in den Händen und ihr jeden Wunsch von den Augen ablesend. Kein Geschäft würden sie auslassen, nicht eines, das nahm sie sich schon einmal vor. Zwischendurch da oder dort einen Mokka trinken. Eine Art Wiedergutmachungstour für die versäumten gemeinsamen Stunden und die abgesagten Verabredungen.

Sie stellte gerade zwei Mehrzweckgläser auf den Küchentisch. Die wollte sie mit Orangensaft befüllen. So aufgeregt, wie sie war, ging ihr aber alles etwas unkonzentriert von der Hand. Mit einer hastigen Bewegung schob sie eines der Gläser vom Tisch, das auf dem Boden zerschellte.

Scherben bringen Glück, dachte sie. Aber das bezog sich doch nicht auf Glas, drängte sich ein weiterer Gedanke hinterher, während sie nach Handfeger und Müllschippe griff.

René hatte in der Zwischenzeit den Tee ausgetrunken, der Rest war ziemlich kalt. Aber irgendwie gutgetan hatte er doch.

„Na, noch einen Becher?“, erkundigte sich seine Kollegin.

René schüttelte den Kopf.

Die Tür zum Büro öffnete sich, und ein drahtiger Mann mittleren Alters trat herein, direkt auf René blickend.

„Sind Sie Herr Kaufmann?“

René nickte nur zaghaft, während sich der Mann von der Kripo Hannover vorstellte.

„Wir haben jetzt die Sachlage geprüft. Ich habe gehört, Sie wollen heute noch einen Urlaub antreten? Sind Sie nach dem Vorfall denn dazu überhaupt in der Lage?“

Jetzt nickte René hoffnungsvoll: „Doch, unbedingt. Es handelt sich um eine lange geplante Überraschung für meine Frau …“

Dann folgte die Geschichte seinerseits relativ ausführlich, so als ob er sich freireden müsste, ohne Punkt und Komma, wie ein Maschinengewehrfeuer. Der Beamte zog die Stirn kaum merklich kraus, geduldete sich aber. In Stresssituationen reagierten Betroffene gelegentlich so, das war durchaus normal. Damit konnte er umgehen.

„Gut, wenn Sie das nervlich packen, dann ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, diese Reise mit Ihrer Frau anzutreten. Sie kommen auf andere Gedanken, und Sie müssen die Tour nicht stornieren. Geht ja auch wieder ins Geld.“

„Zumal ich nicht einmal eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen habe“, warf René mit deutlicher Bestürzung ein.

„Sobald Sie zurück sind, melden Sie sich bei mir. Für den Fall der Fälle schreiben Sie mir hier mal die Adresse Ihres Hotels in Dubai auf. Ansonsten haben wir ja Ihre Personalien und Ihre Aussage zu Protokoll genommen“, kam der Beamte auf den Kern der Sache zurück und legte vor René einen kleinen Block. Der zückte sein Smartphone und hatte umgehend die Anschrift gefunden, die er auf die erste Seite notierte.

„Ich muss dann auch wieder“, verabschiedete sich der Beamte und reichte René seine Visitenkarte. „Falls Ihnen noch irgendwas Sachdienliches einfallen sollte!“

„Danke“, gab René von sich und griff nach dem Kärtchen. Kaum hatte der Mann den Raum verlassen, verfiel René in Hektik. Jetzt nur nach Hause und zu Silvana.

Als René daheim eintraf und die Wohnungstür aufschloss, stieg ihm Kaffeeduft in die Nase. Nanu, um diese Zeit?

„Ich hab schon so auf dich gewartet“, umschlang ihn Silvana mit beiden Armen, kaum dass er eingetreten war, und küsste ihn auf den Mund. „Bist sicher aufgehalten worden. Deine Überraschung ist dir ja so was von gelungen. Ich liebe dich, mein Bär!“

Dann zog sie ihren Mann, der nur seine Jacke an der Garderobe aufhängte, in die Küche.

„Du glaubst gar nicht, was mir passiert ist“, fing René schluckend an.

„Und mir erst. Da habe ich doch das schöne Kristallglas von Oma zerschmissen, wovon wir nur noch die beiden letzten Exemplare für uns zwei hatten! Ich habe sie so lange gehütet, wie meinen Augapfel! Immer nur per Hand abgewaschen.“

„Es gibt Schlimmeres im Leben, glaub mir“, sagte René und setzte sich auf seinen Küchenstuhl. Die Worte bremsten Silvana aus, und sie stutzte. Dann erzählte ihr Mann von seinem Erlebnis. Diesmal nicht in wilder Hast, sondern ganz langsam und mit Bedacht.

„So, jetzt ist es raus. Ich musste mir das von der Seele reden“, fasste er am Ende der Geschichte zusammen und lehnte sich zurück.

„Ein Glück, dass dir nichts passiert ist“, sagte Silvana, stand auf, ging zu ihm und schloss ihren Mann in die Arme. „Ich bin für dich da. Und in den nächsten Tagen kannst du das bestimmt ein Stück weit vergessen. Dafür sorge ich schon. Jetzt lass uns aber ordentlich frühstücken. Eine tolle Zeit liegt vor uns, glaub mir!“

René hörte seiner Frau nicht richtig zu. In seinen Gedanken wiederholte sich wie in einer Warteschleife der Augenblick, wo er die Unregelmäßigkeit am Bahnhof von Minden bemerkt hatte. Dieses leichte Erschüttern der Lok. Das hatte er sich also doch nicht bloß eingebildet …

Identität

Nachdem Heike den Bahnsteig wieder verlassen hatte, machte sie sich auf den Weg in die Dienststelle. Schon nach den ersten Metern hatte sie kurz vor der Ampel in einer Parkbucht den Geländewagen von Ben entdeckt. Tatsächlich, dort musste das Fahrzeug auch vorhin schon gestanden haben, sie hatte es lediglich nicht bemerkt. Sie fröstelte und stellte die Heizung stärker ein. Doch, erst einmal zur Arbeit. Zu Hause hätte sie es jetzt sowieso nicht ausgehalten.

Dabei wollte sie bei ihren Nachbarn unbedingt nachhaken, ob Ben wohlbehalten daheim war. Vielleicht war das mit der Geldbörse und den Ausweisen sowie dem Auto nur der pure Zufall, meldete sich ein Hoffnungsfunken. Möglicherweise hatte ihm nur jemand das Portemonnaie samt Fahrzeug geklaut und war dann aus irgendwelchen privaten Gründen auf dem Bahnhof gelandet, um seinem Leben ein Ende zu bereiten, grübelte Heike. Wobei es für einen Anruf ziemlich früh war. Die Uhr stand erst auf kurz vor sechs.

„So ein Schwachsinn“, schalt sie sich halblaut. Da begeht doch nicht jemand erst einen Diebstahl, um sich anschließend ins Jenseits zu befördern. Erst gibt man zumindest das Geld aus, und die Brieftasche war ordentlich gefüllt …

Sie schüttelte den Kopf und überlegte, was zu tun sei. Alex anrufen? Noch dämlicher! Was sollte er denn bei einem Selbstmord unternehmen? War gar nicht seine Baustelle. Der sollte mal seinen Morgen mit den Kindern organisieren, damit hatte er genug zu tun. Wenn sie ihm davon erzählte, sobald er an seinem Schreibtisch saß, war das noch rechtzeitig genug. Einfach nur eine Information, was eben so los war. Schließlich sollte er erfahren, was in der Dienststelle passierte, während er noch vollkommen entspannt und gemütlich an der Matratze horchte …

Heike parkte direkt seitlich neben der Behörde, lief ins Haus und stieg die Treppen zu ihrem Büro hoch. Nervös saß sie ein Weilchen vor ihrem dunklen Computerbildschirm und rutschte auf dem Bürostuhl hin und her. Sie konnte nicht wirklich klar denken. Dann beschloss Heike, sich doch auf den Weg zu machen und bei ihren Nachbarn zu klingeln. Das ließ ihr einfach keine Ruhe. Ben und Inga kamen öfter mal zum Grillen vorbei und luden ihrerseits ein. Das war also eine ganz persönliche Angelegenheit. Der Begriff Eigenmächtigkeit machte sich als dienstlicher Vorwurf in ihr breit, aber sie schob das beiseite.

„Vor sieben Uhr müssen wir unter der Woche gar nicht aus den Federn“, hatte Heike Inga im Ohr. Also konnte sie genau zu dieser Zeit bei den beiden klingeln, nahm sie sich vor. Sie verließ das Objekt wieder, setzte sich in ihr Auto und machte sich auf den Weg.

Der Zeiger ihrer Armbanduhr rückte genau auf die volle Sieben, als Heike die Klingel betätigte. Sie hatte zuvor noch wenige Augenblicke auf der Treppe ausgeharrt. Es dauerte nicht lange, bis die Tür geöffnet wurde.

„Du, Heike?“, begrüßte Inga sie erstaunt, verkniff sich ein Gähnen und band sich den Gürtel um den türkisfarbenen Bademantel fest zusammen. „Um diese Zeit? Sind dir die Eier ausgegangen, oder brauchst du einen Becher Mehl?“, versuchte sie zu scherzen.

„Ach, ich wollte nur auf dem Weg zur Arbeit was mit Ben besprechen. Für unsere nächste Party. Sorry, dass ich so früh störe, aber du sagtest ja mal, dass ihr ab sieben ansprechbar seid, und ehe ich das wieder vergessen habe …“, log Heike, ohne mit der Wimper zu zucken.

„Und das hat nicht bis später Zeit?“, gähnte Inga nun doch herzhaft und bat Heike hinein.

„Mal schauen, ob Ben schon munter ist. Der hat sich gestern in sein Arbeitszimmer zurückgezogen, weil er total erkältet ist und mich in der Nacht durch irgendwelche Hustenanfälle nicht stören wollte. Lieb von ihm, nicht wahr?! So fürsorglich ist er immer.“