7,99 €

Mehr erfahren.

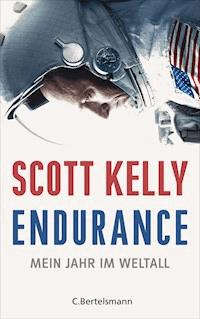

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

340 Tage im All - eine überirdische Abenteuergeschichte

Ein Jahr lebte Scott Kelly ohne Unterbrechung im Weltraum, auf der ISS, viermal flog er ins All. Jetzt blickt er zurück auf ein Leben voller Gefahren und Abenteuer – mit der Hoffnung, dass der blaue Planet zu retten ist: »Ich habe begriffen, dass Gras wunderbar riecht und dass Regen ein Wunder ist.« Aus der kalten Ferne des Universums und der Internationalen Raumstation hat der Raumfahrt-Veteran Scott Kelly wie kein anderer gefühlt, wie kostbar das Refugium Erde ist. In seiner persönlichen Geschichte nimmt er den Leser mit in eine lebensfeindliche Welt; er erzählt von den Herausforderungen eines Langzeitflugs im All und den dramatischen Folgen für Körper und Seele. Doch im Zentrum stehen die überwältigenden Eindrücke und Erlebnisse, die Begeisterung und der Wille, mit denen Menschen ihre Träume verwirklichen. Mit dieser Kraft können sie, so mahnt Kelly, auch die Schönheit ihres einmaligen Heimatplaneten bewahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 737

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Ein Jahr lebte Scott Kelly ohne Unterbrechung im Weltraum, auf der ISS, viermal flog er ins All. Jetzt blickt er zurück auf ein Leben voller Gefahren und Abenteuer – mit der Hoffnung, dass der Blaue Planet zu retten ist: »Ich habe begriffen, dass Gras wunderbar riecht und dass Regen ein Wunder ist.« Aus der kalten Ferne des Universums und der Internationalen Raumstation hat der Raumfahrt-Veteran Scott Kelly wie kein anderer gefühlt, wie kostbar das Refugium Erde ist. In seiner persönlichen Geschichte nimmt er den Leser mit in eine lebensfeindliche Welt; er erzählt von den Herausforderungen eines Langzeitflugs im All und den dramatischen Folgen für Körper und Seele. Doch im Zentrum stehen die überwältigenden Eindrücke und Erlebnisse, die Begeisterung und der Wille, mit denen Menschen ihre Träume verwirklichen. Mit dieser Kraft können sie, so mahnt Kelly, auch die Schönheit ihres einmaligen Heimatplaneten bewahren.

Autor

Scott Kelly war zunächst Militär- und Testpilot, bevor er viermal ins All flog, dreimal Kommandant von Flügen zur ISS und dann Mitglied der einjährigen Mission auf der ISS war. Er ist der NASA-Astronaut, der die meiste Zeit im All ohne Unterbrechung verbrachte.

SCOTT KELLY

MIT MARGARET LAZARUS DEAN

ENDURANCE

MEIN JAHR IM WELTALL

Aus dem Amerikanischen übertragen von Hainer Kober

C. Bertelsmann

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Epilog

Dank

Personenregister

Orts- und Sachregister

Bildnachweis

Für Amiko, mit der ich diese Reise unternahm

Ein Mann muss sich unmittelbar einem neuen Ziel zuwenden, wenn sich das alte als unerreichbar erweist.

Ernest Shackleton,Polarforscher und Kapitänder Endurance, 1915

Detaillierte Darstellung der Internationalen Raumstation

Nathan Koga

Prolog

Ich sitze am Kopfende des Tisches in meinem Haus in Houston und beende das Dinner mit meiner Familie: meiner langjährigen Freundin Amiko, meinen Töchtern Samantha und Charlotte, meinem Zwillingsbruder Mark, seiner Frau Gabby, seiner Tochter Claudia, unserem Vater Richie und Amikos Sohn Corbin. Eine einfache Sache, man sitzt an einem Tisch bei einer Mahlzeit mit Menschen, die man liebt. Viele Menschen tun das täglich, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Für mich ist das etwas, wovon ich fast ein Jahr lang geträumt habe. Immer wieder habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, diese Mahlzeit einzunehmen; nun, da ich endlich hier bin, erscheint sie mir nicht ganz real. Die Gesichter der Menschen, die ich liebe und die ich so lange nicht gesehen habe, das Stimmengewirr vieler Menschen, die miteinander plaudern, das Klappern der Bestecke, das leise Perlen des Weins in einem Glas – das alles ist mir fremd geworden. Sogar das Erlebnis der Schwerkraft, die mich in meinem Stuhl festhält, mutet seltsam an, und jedes Mal, wenn ich ein Glas auf den Tisch stelle oder eine Gabel hinlege, ist da ein Teil meines Bewusstseins, der nach einem Stück Klettband oder einem Klebestreifen Ausschau hält, um den Dingen einen sicheren Halt zu geben. Seit achtundvierzig Stunden bin ich wieder auf der Erde.

Als ich den Stuhl nach hinten schiebe und nur mühsam aufstehen kann, komme ich mir wie ein alter Mann vor, der sich aus einem Lehnstuhl erhebt.

»Ich bin fertig, fix und fertig«, erkläre ich. Alle lachen und reden mir gut zu, mich ein wenig auszuruhen. Ich nehme die Reise in mein Schlafzimmer in Angriff: ungefähr zwanzig Schritte vom Stuhl bis zum Bett. Beim dritten Schritt beginnt der Boden unter mir zu schwanken, und ich stolpere in eine Zimmerpflanze. Natürlich war es nicht der Fußboden, sondern mein Gleichgewichtsorgan, das versuchte, sich wieder an die Schwerkraft der Erde zu gewöhnen. Ich lerne wieder zu gehen.

»Das ist das erste Mal, dass ich dich stolpern sehe«, sagt Mark. »Du hältst dich ziemlich gut.« Er weiß aus eigener Erfahrung, was es nach einem Aufenthalt im All bedeutet, in die Schwerkraft zurückzukehren. Als ich an Samantha vorbeigehe, lege ich ihr die Hand auf die Schulter, und sie blickt lächelnd zu mir hoch.

Ohne weiteren Zwischenfall schaffe ich es in mein Schlafzimmer und schließe die Tür hinter mir. Jeder Teil meines Körpers schmerzt. Alle meine Gelenke und Muskeln protestieren gegen den mörderischen Druck der Schwerkraft. Außerdem ist mir übel, obwohl ich mich nicht übergeben habe. Ich ziehe mich aus, gehe ins Bett und genieße das Bettzeug – den leichten Druck der Bettdecke über mir und die weichen Daunen des Kissens unter meinem Kopf. All das sind Dinge, die ich während des letzten Jahres schmerzlich vermisst hatte. Ich kann das heitere Gemurmel meiner Familie hinter der Tür hören, Stimmen, die ich ein Jahr lang nicht ohne die Verzerrung durch satellitengestützte Telefone gehört habe. Zum tröstlichen Klang ihrer plaudernden und lachenden Stimmen versinke ich in den Schlaf.

Ein Lichtschein weckt mich: Ist es Morgen? Nein, Amiko kommt ins Bett. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Aber ich fühle mich wie im Fieberwahn. Es ist ein schwerer Kampf, weit genug zu Bewusstsein zu kommen, um mich zu bewegen und ihr zu sagen, wie fürchterlich es mir geht. Mir ist jetzt sehr übel, ich habe offensichtlich Fieber, und meine Schmerzen sind schlimmer geworden. Das ist nicht wie nach meiner letzten Mission. Das ist viel, viel schlimmer.

»Amiko«, bringe ich schließlich hervor.

Sie ist vom Klang meiner Stimme beunruhigt.

»Was ist?« Sie legt die Hand auf meinen Arm, dann auf meine Stirn. Ihre Haut fühlt sich sehr kühl an, aber das liegt daran, dass ich so heiß bin.

»Mir geht es nicht gut«, sage ich.

Ich bin jetzt insgesamt viermal im All gewesen, und sie hat mich schon einmal als unentbehrliche Stütze durch den ganzen Prozess begleitet, nachdem ich 2010/11 159 Tage in der Raumstation verbracht hatte. Auch damals ist die Rückkehr aus dem All nicht spurlos an mir vorübergegangen, aber das war nichts im Vergleich zu meiner heutigen Reaktion.

Mühsam versuche ich mich aus dem Bett zu kämpfen. Suche die Bettkante, stelle die Füße auf den Boden, richte mich auf, stehe auf. In jedem Stadium habe ich das Gefühl, mich durch Treibsand zu quälen. Als ich schließlich in der Senkrechten bin, sind die Schmerzen in meinen Beinen grausam, und hinzu kommt eine Empfindung, die noch beunruhigender ist: der Eindruck, dass das gesamte Blut meines Körpers in meine Beine strömt, so wie Sie das Blut in Ihren Kopf schießen fühlen, wenn Sie einen Handstand machen, nur umgekehrt. Ich kann spüren, wie meine Beine anschwellen. Ich schlurfe ins Badezimmer, indem ich in bewusster Anstrengung mein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagere. Links. Rechts. Links. Rechts.

Ich gehe ins Badezimmer, mache das Licht an und schaue meine Beine an: fremdartige, geschwollene Stümpfe, keine Beine.

»Oh, Scheiße!«, sage ich. »Guck dir das an, Amiko.«

Sie kniet nieder und drückt auf einen Knöchel, ein Geräusch, als wenn man einen Wasserballon quetscht. Besorgt blickt sie mich an. »Ich kann nicht einmal deine Knöchel spüren«, sagt sie.

»Auch meine Haut brennt«, sage ich. Panisch untersucht Amiko meinen ganzen Körper. Ich habe einen merkwürdigen Ausschlag am ganzen Rücken, an der Rückseite meiner Beine, an Hinterkopf und Nacken – überall, wo ich Kontakt mit dem Bett hatte. Ich spüre, wie sich ihre kühlen Hände über meine entzündete Haut bewegen. »Sieht wie eine allergische Hautreaktion aus«, sagt sie. »Wie Nesselausschlag.«

Ich gehe auf die Toilette, schlurfe ins Bett zurück, frage mich, was ich tun soll. Normalerweise würde ich in die Notaufnahme fahren, wenn ich in einem solchen Zustand aufwache, aber niemand im Krankenhaus dürfte Symptome kennen, die Folge eines einjährigen Aufenthalts im All sind. Ich krieche ins Bett zurück und suche eine Möglichkeit, mich so hinzulegen, dass mir der Ausschlag keine Probleme macht. Ich höre, wie Amiko im Medizinschrank herumsucht. Sie kommt mit zwei Ibuprofen und einem Glas Wasser zurück. Als sie sich zu mir setzt, kann ich an jeder ihrer Bewegungen, jedem Atemzug erkennen, dass sie sich Sorgen macht. Wir waren uns beide der Risiken bewusst, auf die ich mich eingelassen habe. Nach mehr als sechs Jahren Zusammenleben kann ich selbst in der wortlosen Dunkelheit genau erkennen, wie es ihr geht.

Während ich mich krampfhaft bemühe, Schlaf zu finden, frage ich mich, ob sich mein Freund Michail Kornienko genauso fühlt wie ich mich in diesem Augenblick – Mischa ist wieder zu Hause in Moskau, nachdem er fast ein Jahr mit mir im All verbracht hat. Ich nehme an, es geht ihm nicht besser. Das ist schließlich der Grund, warum wir uns freiwillig zu diesem Einsatz gemeldet haben – um zu erfahren, wie der menschliche Körper auf einen Langzeit-Raumflug reagiert. Wissenschaftler werden Mischa und mich bis an unser Lebensende untersuchen, und darüber hinaus. Unsere Raumfahrtbehörden werden nicht in der Lage sein, tiefer ins All vorzudringen, etwa zu einem Ziel wie dem Mars, bevor wir genauer wissen, wie wir die schwächsten Glieder in jener Kette stärken können, die den Raumflug ermöglicht: den Körper und den Geist des Menschen. Häufig werde ich gefragt, warum ich mich freiwillig zu dieser Mission gemeldet habe, da ich doch um die Gefahren gewusst hätte – die Gefahr beim Start, die Gefahr während meiner Weltraumspaziergänge, die Gefahr bei der Rückkehr zur Erde, die Gefahr, die mir ständig drohte, während ich die Erde mit einer Geschwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde in einem Metallbehältnis umrundete. Ich gebe einige Antworten auf diese Fragen, aber keine von ihnen erscheint mir wirklich befriedigend, und keine ist vollständig

Als Junge hatte ich einen seltsamen, ständig wiederkehrenden Tagtraum. Ich sah mich in einem kleinen Raum eingeschlossen, kaum groß genug, mich darin auszustrecken. Während ich zusammengerollt auf dem Fußboden lag, wusste ich, dass ich dort lange bleiben musste. Ich konnte ihn nicht verlassen, aber das machte mir nichts aus – ich hatte das Gefühl, alles zu haben, was ich brauchte. Irgendwie gefiel mir dieser kleine Raum, es war eine Ahnung, etwas Außerordentliches zu tun, indem ich dort einfach nur lebte. Ich hatte den Eindruck, genau dort zu sein, wo ich hingehörte.

Eines Nachts, als Mark und ich fünf Jahre alt waren, rüttelten meine Eltern uns wach und eilten mit uns die Treppe hinab ins Wohnzimmer, wo wir auf einem Fernsehschirm verschwommene graue Bilder betrachteten – Menschen, die auf dem Mond spazieren gingen, wie meine Eltern erklärten. Ich weiß noch, dass ich die vom Knacken und Rauschen verzerrte Stimme Neil Armstrongs hörte und mir klarzumachen versuchte, was die ungeheure Behauptung bedeutete, dieser Mann befinde sich auf der leuchtenden Scheibe im Sommerhimmel von New Jersey, die ich durch unser Fenster sah. Die Beobachtung der Mondlandung bescherte mir einen seltsamen Albtraum, der sich ständig wiederholte: Ich bereitete mich auf den Start einer Mondrakete vor, doch statt dass ich sicher auf dem Sitz im Inneren angeschnallt wurde, band man mich am spitzen Ende der Rakete fest, mit dem Rücken am Nasenkegel, sodass ich direkt in den Himmel starrte. Über mir hing der Mond und drohte mit seinen riesigen Kratern, während ich dem Countdown lauschte. Ich wusste, dass ich die Zündung der Triebwerke nicht überleben konnte. Stets erwachte ich schwitzend und starr vor Schrecken aus diesem Traum, kurz bevor die Triebwerke ihr Feuer brüllend in den Himmel spien.

Als Kind ging ich alle Risiken ein, die sich mir boten, nicht, weil ich tollkühn war, sondern weil mich alles andere langweilte. Ich sprang irgendwo hinunter, wo es hoch war, kroch irgendwo drunter, wo es gefährlich war, legte mich mit anderen Jungen an, fuhr Rollschuh, rutschte herum, schwamm, kenterte und setzte dabei nicht selten mein Leben aufs Spiel. Als wir sechs waren, kletterten Mark und ich an Regenrinnen hoch und winkten von Dächern von zwei- oder dreistöckigen Häusern zu meinen Eltern hinunter. Sich an schwierigen Dingen zu versuchen, war die einzige Möglichkeit zu leben. Etwas Sicheres zu versuchen, etwas, von dem man wusste, dass es sich machen ließ, war Zeitverschwendung. Ich fand es verblüffend, dass Leute meines Alters ganze Schultage lang still dasitzen konnten, geduldig und aufmerksam – dass sie dem Verlangen widerstehen konnten, nach draußen zu laufen, die Welt zu erkunden, Neues zu versuchen, Risiken einzugehen. Was ging in ihren Köpfen vor? Was konnten sie in einem Klassenzimmer lernen, das auch nur annähernd dem Gefühl gleichkam, auf einem Fahrrad ungebremst einen Hügel hinunterzurasen?

Ich war ein hoffnungsloser Schüler, blickte ständig aus dem Fenster oder auf die Uhr und wartete auf das Ende der Unterrichtsstunde. Meine Lehrer schimpften, bestraften mich und ließen mich schließlich links liegen – jedenfalls einige von ihnen. Unsere Eltern – ein Polizist und eine Sekretärin – versuchten vergeblich, uns Einhalt zu gebieten. Wir hörten nicht auf sie. Den größten Teil der Zeit – nach der Schule, wenn die Eltern noch arbeiteten, und an den Wochenenden morgens, wenn sie einen Rausch ausschliefen – konnten wir tun, was wir wollten. Und das hieß, das Risiko zu suchen.

Während meiner Highschool-Jahre fand ich zum ersten Mal eine Tätigkeit, bei der ich gut war und die auch von Erwachsenen gebilligt wurde: Ich arbeitete als Rettungshelfer. Als ich die Kurse für den Rettungsdienst absolvierte, stellte ich zum ersten Mal in meinem Leben fest, dass ich genügend Geduld hatte, um mich hinzusetzen und zu lernen. Ich begann als freiwilliger Helfer und arbeitete mich in wenigen Jahren zu einer Vollzeitkraft hoch. Die ganze Nacht war ich in einem Rettungswagen unterwegs und wusste nie, womit ich es als Nächstes zu tun bekäme – Schussverletzungen, Herzinfarkte, Knochenbrüche. Einmal half ich bei einer Entbindung in einer Sozialwohnung, die Mutter lag in einem ranzigen Bett mit ungewaschenem Bettzeug, eine nackte Glühbirne baumelte von der Decke, schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle. Das aufregende Gefühl, in einer potenziell gefährlichen Situation zu stecken und auf mich allein gestellt zu sein, war wie ein Rausch. Ich agierte in Situationen, in denen es um Leben und Tod ging, nicht um langweilige – und, wie mir schien, sinnlose – Unterrichtsthemen. Wenn ich am Morgen nach Hause fuhr, legte ich mich oft schlafen, statt in die Schule zu gehen.

Ich schaffte den Highschool-Abschluss, allerdings gehörte ich zur schlechteren Hälfte der Klasse. Ich ging an das einzige College, das mich aufnahm (das allerdings nicht dasjenige war, an dem ich vorgehabt hatte, mich zu bewerben – so viel zu meiner Konzentrationsfähigkeit). Dort hatte ich nicht mehr Interesse am Unterrichtsstoff als an der Highschool, und ich wurde allmählich zu alt, um irgendwo aus Jux und Tollerei hinunterzuspringen. Partys traten an die Stelle körperlicher Risiken, aber es machte nicht so viel Spaß. Wenn Erwachsene mich fragten, sagte ich, ich wolle Arzt werden. Ich schrieb mich für vorklinische Kurse ein, fiel in ihnen aber am Ende des ersten Semesters durch. Ich wusste, dass ich mich nur in einer Warteschleife befand, bis man mir sagte, ich müsse mir etwas anderes suchen, hatte aber keine Ahnung, was das sein könnte.

Eines Tages ging ich in eine Buchhandlung auf dem Campus, um mir etwas zu essen zu holen, als mir ein Buchtitel ins Auge fiel. Die Buchstaben auf dem Umschlag schienen eine unwiderstehliche, zukunftsweisende Botschaft zu enthalten: The Right Stuff [dt.: Die Helden der Nation]. Ich war nicht gerade ein Bücherwurm – wenn ich für die Schule ein Buch lesen musste, blätterte ich es kurz durch, hoffnungslos gelangweilt. Manchmal las ich die Kurzfassungen in CliffsNotes und behielt gerade genug, um die fälligen Tests zu den Büchern zu schaffen – oder auch nicht. Freiwillig habe ich in meinem ganzen Leben nicht viele Bücher gelesen – doch dieses übte eine enorme Anziehungskraft auf mich aus.

Ich nahm es in die Hand, und schon der erste Satz entführte mich in den Gestank eines in Rauch gehüllten Flugfelds der Marinefliegerbasis in Jacksonville, Florida, wo ein junger Testpilot gerade ums Leben gekommen und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Er war mit seinem Flugzeug in einem Baum gelandet; der hatte seinen »Kopf in Stücke geschlagen wie eine Melone«.* Die Szene nahm meine Aufmerksamkeit gefangen wie noch nichts, was ich jemals gelesen hatte. Irgendetwas daran war mir zutiefst vertraut, obwohl ich nicht sagen konnte, was es war.

Ich kaufte das Buch, legte mich auf mein ungemachtes Bett im Studentenwohnheim und las mit pochendem Herzen den Rest des Tages Tom Wolfes hyperaktive und verschlungene Sätze, die sich fest in meinem Kopf einnisteten. Mich faszinierte die Beschreibung der Navy-Testpiloten, junger Heißsporne, die sich von Flugzeugträgern katapultieren ließen, instabile Flugzeuge testeten, mächtig tranken und überhaupt ziemlich harte Typen waren:

»… hier (in der allumfassenden Bruderschaft) schien man zu glauben, dass ein Mann fähig sein sollte, in einer rüttelnden Maschine aufzusteigen, Kopf und Kragen zu riskieren und dann die Nerven, die Reflexe, die Erfahrung, die Gelassenheit zu besitzen, sich im allerletzten Augenblick noch zu retten – und dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag und an jedem folgenden Tag erneut aufzusteigen, selbst wenn sich diese Serie als endlos erweisen sollte – und dies alles letzten Endes in der Überzeugung, es für eine gute Sache zu tun, die etwas für Tausende, für ein Volk, für eine Nation, für die Menschheit bedeutet, für den Glauben an Gott.«**

Das war nicht nur eine aufregende Abenteuererzählung, sondern eher ein Lebensentwurf. Diese jungen Männer, die bei der Marine ihre Düsenjäger flogen, machten einen realen Job in der realen Welt. Einige von ihnen wurden Astronauten, auch das war ein realer Job. Mir war klar, dass diese Jobs schwer zu bekommen waren, aber ein paar Leuten gelang das. Es war zu schaffen. Was mich an diesen Marinefliegern so faszinierte, war nicht die Idee des »richtigen Stoffs« – eine besondere Eigenschaft, die diese wenigen tapferen Männer besaßen –, es war vielmehr die Vorstellung, etwas ungeheuer Schwieriges zu leisten, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen und zu überleben. Es war wie eine Nachtfahrt im Rettungsfahrzeug, nur mit Schallgeschwindigkeit. Die Erwachsenen in meinem Umfeld rieten mir, Arzt zu werden, weil sie dachten, ich sei gerne Rettungshelfer, mir gefalle es, Blutdruck zu messen, gebrochene Knochen zu fixieren und Menschen zu helfen. Doch was ich tatsächlich im Rettungsdienst suchte, waren die Aufregung, die Schwierigkeit, das Unbekannte, das Risiko. Hier fand ich in einem Buch etwas, an dessen Existenz ich nicht geglaubt hatte: ein Ziel. Als ich das Buch spät in der Nacht schloss, war ich ein anderer Mensch.

Ich bin in den folgenden Jahrzehnten häufig gefragt worden, wie meine Laufbahn als Astronaut begonnen habe, und ich antwortete dann, ich hätte als Kind die Mondlandung gesehen oder den Start des ersten Shuttle beobachtet. Diese Antworten waren nicht wirklich falsch, aber die Geschichte von dem Achtzehnjährigen, der in dem winzigen, miefigen Zimmer eines Studentenwohnheims hingerissen die schwungvollen Sätze über längst verstorbene Piloten verschlang, habe ich nie erzählt. Das war der eigentliche Beginn.

Als ich Astronaut wurde und während der Ausbildung meine Lehrgangskameraden kennenlernte, stellte sich heraus, dass viele von uns die gleiche Erinnerung hatten: Wir gingen als Kinder in Pyjamas die Treppe hinunter, um die Mondlandung zu sehen. Die meisten meiner Kameraden hatten damals und dort beschlossen, eines Tages ins All zu fliegen. Damals hatte man uns auch versprochen, bis 1975 – dem Jahr meines elften Geburtstags – würden Amerikaner auf dem Mars landen. Alles war jetzt möglich, nachdem wir einen Menschen auf den Mond gebracht hatten. Dann wurde der NASA der größte Teil ihrer Mittel gestrichen, und unsere Träume von der Raumfahrt wurden im Laufe der Jahrzehnte immer weiter gestutzt. Doch in unserem Astronautenkurs sagte man uns, wir würden die Ersten sein, die auf den Mars gelangten, und wir glaubten so fest daran, dass wir es auf unserem Aufnäher auf der Fliegerjacke verewigten: ein kleiner roter Planet, der sich über Mond und Erde erhebt. Inzwischen ist es der NASA gelungen, die Internationale Raumstation zusammenzubauen – die schwierigste Aufgabe, die Menschen bisher bewältigt haben. Zum Mars hin- und zurückzufliegen wird noch schwieriger sein. Ich habe ein Jahr im Weltraum verbracht – länger, als die Reise zum Mars dauern wird –, um meinen Teil zur Antwort auf die Frage, wie wir diese Reise überleben können, beizutragen.

Die Risikobereitschaft meiner Jugend habe ich noch nicht verloren. Meine Kindheitserinnerungen sind geprägt von unkontrollierbaren physikalischen Kräften, vom Traum, höher emporzusteigen, von den Gefahren der Schwerkraft. Für einen Astronauten sind solche Erinnerungen einerseits beunruhigend, andererseits aber auch tröstlich. Jedes Mal, wenn ich mich in Gefahr begab, überlebte ich und konnte wieder atmen. Jedes Mal, wenn ich in der Klemme steckte, kam ich mit dem Leben davon.

Während des größten Teils meines einjährigen Einsatzes musste ich daran denken, welche Bedeutung Die Helden der Nation für mich gehabt hatte, und ich beschloss, Tom Wolfe anzurufen – in der Annahme, es würde ihn freuen, einen Anruf aus dem All zu bekommen. Im Laufe des Gesprächs fragte ich ihn, wie er seine Bücher schreibe und wie ich anfangen könnte, meine Erfahrungen in Worte zu kleiden.

»Fangen Sie ganz vorne an«, sagte er, und das werde ich.

* Tom Wolfe, Die Helden der Nation, Hamburg2015, S. 11.

** ebenda, S. 24.

KAPITEL 1

20. Februar 2015

Man muss ans Ende der Erde fahren, um sie zu verlassen. Nun, da die Spaceshuttles 2011 außer Dienst gestellt wurden, sind wir auf die Russen angewiesen, wenn wir ins All wollen. Wir müssen zuerst zum Kosmodrom Baikonur in der Steppe von Kasachstan fahren. Ich fliege von Houston nach Moskau, ein vertrauter Flug von elf Stunden Dauer, von dort aus geht es dann in einem Kleinbus weiter nach Swjosdny Gorodok, Russland, eine Fahrt von rund siebzig Kilometern, die ein bis vier Stunden dauert, je nach dem Moskauer Verkehr. Swjosdny Gorodok ist das russische Pendant zum Johnson Space Center, der Ort, an dem die Kosmonauten seit fünfzig Jahren ausgebildet werden (und in neuerer Zeit auch die Astronauten, die sich mit ihnen ins All begeben).

Swjosdny Gorodok ist eine Stadt mit eigenem Bürgermeister, einer Kirche, Museen und Wohnblocks. Es gibt ein riesiges Standbild von Juri Gagarin, der 1961 als erster Mensch ins All flog – es zeigt ihn, wie er demütig einen sozialistisch-realistischen Schritt nach vorne macht und dabei einen Blumenstrauß hinter seinem Rücken hält.

Vor Jahren hat die russische Raumfahrtbehörde einige Reihenhäuser erbaut, speziell für uns Amerikaner. Wenn man dort wohnt, hat man das Gefühl, sich in einer Filmkulisse zu befinden, die nach den typischen russischen Stereotypen von der Lebensweise der Amerikaner gestaltet ist. Es gibt zwar riesige Kühlschränke und Fernsehapparate, aber irgendwie ist alles ein bisschen daneben. Ich habe viel Zeit in Swjosdny Gorodok verbracht, unter anderem als Einsatzleiter der NASA, aber ich komme mir dort noch immer fremd vor, besonders im tiefsten russischen Winter. Nach ein paar Wochen Training bekomme ich immer wieder Sehnsucht, nach Houston zurückzukehren.

Von Swjosdny Gorodok fliegen wir 2600 Kilometer nach Baikonur in Kasachstan, einst die geheime Abschussbasis für das sowjetische Weltraumprogramm. Manchmal behaupten die Leute von einem Ort, er liege »mitten im Nirgendwo«, aber ich sage das nie mehr, wenn ich nicht von Baikonur spreche. Tatsächlich wurde die Abschussbasis in einem Dorf namens Tjuratam gebaut, das seinen Namen einem Nachkommen von Dschingis Khan verdankt, wurde aber aus Gründen der Geheimhaltung immer als Baikonur bezeichnet, das einige hundert Kilometer entfernt liegt. Heute ist das ehemalige Tjuratam der einzige Ort, der Baikonur heißt. Früher nannten die Sowjets ihre Abschussbasis auch Swjosdny Gorodok, um die Vereinigten Staaten noch mehr zu verwirren. Ein Amerikaner, der gegen Ende des Kalten Krieges aufwuchs und zum Marineflieger ausgebildet wurde, wird es nie als völlig normal empfinden, dass er ins Epizentrum des sowjetischen Raumfahrtprogramms eingeladen und in dessen Geheimnisse eingeweiht wird. Die Einwohner von Baikonur sind heute überwiegend Kasachen, Nachkommen von Mongolen- und Turkstämmen; hinzu kommt eine Minderheit ethnischer Russen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hier hängen geblieben sind. Russland mietet die Einrichtung von Kasachstan. Der russische Rubel ist die Hauptwährung, und alle Fahrzeuge haben russische Nummernschilder.

Von oben betrachtet, scheint Baikonur willkürlich über die öde Hochsteppe ausgestreut worden zu sein. Es ist eine seltsame Ansammlung von hässlichen Betongebäuden, entsetzlich heiß im Sommer und bitterkalt im Winter, dazwischen Berge rostender, kaputter Maschinenteile. Dazu Rudel wilder Hunde und Kamele im Schatten von Raumfahrtzubehör, die um Futter betteln. Es ist ein trostloser und roher Ort, aber der weltweit einzige Weltraumbahnhof für die bemannte Raumfahrt, der in Betrieb ist.

Die Tupolew 134, ein altes Transportflugzeug des russischen Militärs, befindet sich im Anflug auf Baikonur. Möglicherweise war diese Maschine mit Aufhängepunkten für Bomben ausgerüstet gewesen und hätte, als Bestandteil des von den Sowjets im Kalten Krieg zum Zweck eines Angriffs auf mein Heimatland entwickelten Arsenals, notfalls als Bomber dienen können. Jetzt befördert es internationale Mannschaften von Raumfahrern – Russen, Amerikaner, Europäer, Japaner und Kanadier. Wir sind zu Bordkameraden gewordene ehemalige Feinde und befinden uns auf dem Weg zu einer Raumstation, die unsere Länder gemeinsam gebaut haben.

Der vordere Teil ist für die Kernmannschaft reserviert (meine beiden russischen Bordkameraden und mich) und eine Reihe von VIPs. Gelegentlich gehe ich in den hinteren Teil, in dem ich bei früheren Gelegenheiten nach Baikonur geflogen bin. Alle trinken, seit wir heute Morgen in Swjosdny Gorodok abgeflogen sind. Hier hinten läuft eine eigene Party der jüngeren russischen Crewmitglieder. Russen trinken nie, ohne etwas dazu zu essen, daher gibt es zu Wodka und Cognac Tomaten, Käse, Würstchen, saure Gurken, salzige Fisch-Chips und gesalzenen Schweinespeck in Scheiben, russisch Salo. Im Jahr2000, auf meinem ersten Flug nach Kasachstan, kämpfte ich mich durch die Party im hinteren Teil des Flugzeugs, um zur Toilette zu gelangen, als man mich anhielt und nötigte, ein paar Gläser Samogon zu trinken, russischen Selbstgebrannten. Die jungen Burschen waren so betrunken, dass sie unter dem Einfluss von Turbulenzen und Alkohol herumtaumelten und das Zeug über sich selbst und auf den Boden des Flugzeuges verschütteten, was sie aber nicht davon abhielt, sich eine Zigarette nach der anderen anzustecken. Wir hatten Glück, dass wir heil nach Kasachstan kamen, ohne in einem riesigen Feuerball von Kerosin und Selbstgebranntem zu explodieren.

Auch heute wird wieder heftig getrunken, und wir haben tüchtig geladen, als wir aus den Wolken auf die ebene, gefrorene Steppe hinuntergehen, um auf Baikonurs einziger Rollbahn aufzusetzen. Wir klettern hinaus, blinzeln in die Kälte und treffen auf ein Empfangskomitee: offizielle Vertreter von Roskosmos, der russischen Weltraumorganisation, und von Energia, dem Unternehmen, das die Sojus-Raumschiffe baut. Eines von ihnen wird uns in die Umlaufbahn befördern und an der Internationalen Raumstation andocken. Der Bürgermeister von Baikonur ist mit einigen örtlichen Würdenträgern erschienen. Mein russischer Bordkamerad Gennadi Padalka tritt einen Schritt vor und spricht ein paar feierliche Worte, während wir nur mit halber Aufmerksamkeit zuhören: »My gotowy k sledujuschtschim schagam naschei podgotowki.« (»Wir sind bereit für die nächsten Schritte unserer Vorbereitung.«)

Das ist ein Ritual, das man in der Raumfahrt häufig antrifft. Die Amerikaner haben ähnliche zeremonielle Anlässe in ähnlichen Phasen der Startvorbereitung. Es ist nur ein schmaler Grat, der Ritual und Aberglauben voneinander trennt, und in einem so lebensbedrohlichen Geschäft wie der Raumfahrt kann Aberglaube selbst für Ungläubige tröstlich sein.

Am Ende des Rollfeldes bietet sich uns ein seltsamer, aber willkommener Anblick: eine Gruppe kasachischer Kinder, kleine Botschafter vom Ende der Welt. Sie haben runde Gesichter, schwarze Haare und überwiegend asiatische Züge. Sie tragen helle, staubige Kleidung und halten fröhlich lächelnd Luftballons in den Händen. Der russische Flugmediziner hat uns angewiesen, den Kontakt mit ihnen zu meiden: Man befürchtet den Ausbruch einer Masernepidemie in dieser Region. Würde sich einer von uns anstecken, könnte das ernste Folgen haben. Wir sind alle geimpft, aber die russischen Flugmediziner sind äußerst vorsichtig; niemand möchte mit Masern ins All fliegen. Normalerweise halten wir uns an die Ratschläge des Arztes, zumal er die Befugnis hat, uns von dem Flug auszuschließen. Doch Gennadi marschiert ohne zu zögern auf die Gruppe zu.

»Wir müssen die Kinder begrüßen«, sagt er entschlossen auf Englisch.

Ich kenne Gennadi ebenso wie unseren dritten Mann, Michail Kornienko (»Mischa«), seit Ende der 90er-Jahre, als ich erstmals nach Russland ging, um an dem gemeinsamen Projekt Raumstation unserer beiden Länder mitzuarbeiten. Gennadi hat dichtes weißes Haar und ein scharfes Auge, dem nicht viel entgeht. Er ist sechsundfünfzig und Kommandant unserer Sojus. Er ist der geborene Führer, gibt, wenn nötig, laut und barsch seine Befehle, hört aber immer aufmerksam zu, wenn ein Mitglied seiner Crew einen anderen Blickwinkel hat. Er ist ein Mensch, dem ich instinktiv vertraue. In Moskau habe ich einmal erlebt, dass er sich unweit des Kremls von einer Gruppe anderer Kosmonauten trennte, um einem Oppositionspolitiker die letzte Ehre zu erweisen, der an dieser Stelle ermordet worden war, möglicherweise von Wladimir Putins Leuten. Für einen Kosmonauten, einen Angestellten der Regierung Putins, eine gefährliche Geste. Die anderen Russen der Gruppe schienen sich zu scheuen, das Thema überhaupt anzusprechen – nicht so Gennadi.

Mischa, der ein Jahr lang mein Mitreisender sein wird, ist vierundfünfzig und ganz anders als Gennadi – locker, ruhig und nachdenklich. Mischas Vater war Hubschrauberpilot beim Militär und arbeitete beim Kosmonauten-Rettungsdienst. Als Mischa fünf Jahre alt war, starb sein Vater bei einem Hubschrauberabsturz. Doch dieser unfassbare Verlust trug lediglich dazu bei, ihn in seinen frühen Träumen von Weltraumflügen noch zu bestärken. Nachdem er seinen Militärdienst als Fallschirmjäger absolviert hatte, brauchte er einen Ingenieurabschluss des Moskauer Luftfahrtinstituts, um eine Stelle als Flugingenieur zu bekommen. Allerdings wurde er nicht angenommen, weil er nicht im Oblast Moskau wohnte. Also wurde er Polizeibeamter in Moskau, konnte dann dort seinen Wohnsitz nehmen und durfte an dem Institut studieren. 1998 wurde er als Kosmonaut ausgewählt.

Wenn Mischa Sie mit seinen hellen blauen Augen ansieht, haben Sie das Gefühl, für ihn gebe es nichts Wichtigeres, als vollständig zu verstehen, was Sie sagen. Er spricht offener über seine Gefühle als die anderen Russen, die ich kenne. Wäre er Amerikaner, könnte ich ihn mir als Hippie vorstellen, der Birkenstock-Sandalen trägt und in Vermont lebt.

Wir gehen auf die kasachischen Kinder zu, die sich versammelt haben, um uns willkommen zu heißen. Wir begrüßen sie, schütteln ihnen die Hände und nehmen die Blumen entgegen, auf denen es nach allem, was ich gehört habe, von Masernviren wimmelt. Fröhlich plaudert Gennadi mit den Kindern, das Gesicht erhellt von seinem charakteristischen Lächeln.

Die ganze Reisegesellschaft – erste Crew, Ersatzcrew und Betreuungspersonal – besteigt die beiden Busse, die uns zur Quarantänestation bringen sollen, wo wir die nächsten zwei Wochen verbringen werden. (Die erste Crew und die Ersatzcrew reisen getrennt, und zwar aus dem gleichen Grund, warum der Präsident und der Vizepräsident es tun.) Als wir einsteigen, nimmt Gennadi aus Jux auf dem Fahrersitz Platz, wir schießen alle Handybilder von ihm. Vor vielen Jahren reisten die Besatzungen nach Baikonur, verbrachten einen Tag damit, das Sojus-Raumschiff zu untersuchen, kehrten dann nach Swjosdny Gorodok zurück, um in gemütlicher und angenehmer Umgebung die zwei Wochen bis zum Start abzuwarten. Jetzt erlauben die Sparmaßnahmen nur noch einen Flug, daher sitzen wir hier während der Wartezeit fest. Ich suche mir einen Fensterplatz, stecke die Kopfhörer ein, lehne den Kopf gegen das Fenster und hoffe, dass ich müde genug bin, um ein bisschen Schlaf zu finden, bevor wir in unserer hotelartigen Quarantänestation eintreffen. Die Straße ist in einem grausigen Zustand – das war sie schon immer, und sie wird von Mal zu Mal schlimmer. Der zerfurchte und geflickte Asphalt lässt meinen Kopf so heftig gegen die Scheibe schlagen, dass an Schlaf nicht zu denken ist.

Unser Weg führt uns vorbei an heruntergekommenen Wohnblocks aus der Sowjet-Ära, riesigen rostigen Satellitenschüsseln, die der Kommunikation mit russischen Raumfahrzeugen dienen, Bergen von Müll, der einfach in die Landschaft gekippt wurde, hin und wieder einem Kamel. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Wir sehen das Standbild, das Baikonur für Juri Gagarin errichtet hat und das ihn mit hochgerissenen Armen zeigt – nicht mit dem triumphierenden V eines Turners, der einen perfekten Abgang feiert, sondern in der spielerischen, aufrechten Geste eines Kindes, das sich zu einem Purzelbaum anschickt. Diese Statue zeigt einen lächelnden Gagarin.

Weit jenseits des Horizonts erhebt sich ein Startturm über derselben Startrampe aus rissigem Beton, von der Juri zum ersten Mal abgehoben hat, derselben Startrampe, von der aus fast jeder russische Kosmonaut die Erde verlassen hat, derselben Startrampe, von der in zwei Wochen meine Reise ins All beginnen wird. Die Russen kümmern sich offenbar bisweilen mehr um Tradition als um Erscheinungsbild oder Funktion. Diese Startrampe, die sie Gagarinsky Start (Gagarins Startrampe) nennen, ist mit den Erfolgen der Vergangenheit verbunden, und man hat keineswegs die Absicht, sie zu ersetzen.

Mischas und meine Mission, ein Jahr in der ISS zu verbringen, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Eine normale Mission zur Raumstation dauert fünf bis sechs Monate, die Wissenschaftler haben daher genügend Daten, um abschätzen zu können, was während dieser Zeitspanne im All mit dem menschlichen Körper geschieht. Doch wir wissen kaum etwas darüber, was nach Monat sechs passiert. Beispielsweise könnten sich im neunten Monat die Symptome plötzlich verschlechtern, oder sie könnten langsam verschwinden. Wir wissen es nicht, und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, es herauszufinden.

Mischa und ich werden Daten verschiedenster Art für Studien über uns selbst zusammentragen, was einen erheblichen Teil unserer Zeit in Anspruch nehmen wird. Da Mark und ich eineiige Zwillinge sind, nehme ich auch an einer eingehenden Studie teil, in der wir beide während dieses Jahres verglichen werden – bis hinab zur genetischen Ebene. Die Internationale Raumstation ist ein hervorragend eingerichtetes Orbitallabor; außer mit den Studien am Menschen, deren eines Hauptobjekt ich selbst bin, werde ich auch einen Großteil meiner Zeit in diesem Jahr mit der Arbeit an anderen Experimenten verbringen, die Flüssigkeitsphysik, Botanik, Verbrennung und Erdbeobachtung betreffen.

Wenn ich einen Vortrag über die Internationale Raumstation halte, erkläre ich meinen Zuhörern stets, wie wichtig die wissenschaftliche Arbeit ist, die dort geleistet wird. Doch für mich ist es mindestens ebenso bedeutsam, dass die Station ein Stützpunkt der Menschheit im Weltraum ist. Von hier aus können wir in Erfahrung bringen, was erforderlich ist, um weiter in den Kosmos vorzudringen. Die Kosten und Risiken sind hoch.

Bei meinem letzten Flug zur Raumstation, einem Einsatz von 159 Tagen, habe ich Knochenmasse verloren, sind die Muskeln atrophiert, hat sich das Blut in meinem Körper von selbst umverteilt, was zu einer Belastung und Schrumpfung meiner Herzwände führte. Noch besorgniserregender war der Umstand, dass ich wie viele andere Astronauten Probleme mit dem Sehen bekam. Ich war dem mehr als Dreißigfachen der Strahlendosis ausgesetzt, die ein Mensch auf der Erde erhält – eine Strahlung, die rund zehn Thoraxaufnahmen pro Tag entspricht. Das erhöht mein Krebsrisiko für den Rest meines Lebens. Doch das ist nichts im Vergleich zum schrecklichsten Risiko: dass einem meiner Lieben etwas Schlimmes zustößt, während ich im All bin.

Ich schaue aus dem Fenster auf die fremdartige Landschaft von Baikonur, und mir wird klar, dass ich trotz der vielen Male, die ich hier gewesen bin – es müssen Wochen gewesen sein –, eigentlich nie die Stadt selbst gesehen habe. Es waren immer nur die vorgegebenen Orte, die mit meiner Aufgabe zu tun hatten: die Hallen, in denen Ingenieure und Techniker unser Raumschiff und die Rakete für den Flug vorbereiteten; die fensterlosen, von Neonlicht erhellten Räume, in denen wir unsere Sokol-Druckanzüge anlegten; die Gebäude, in denen unsere Instruktoren, Dolmetscher, Ärzte, Köche, Organisatoren und Betreuer untergebracht waren; und das nahe gelegene, kleinere Gebäude, das von den Amerikanern liebevoll »Saddams Palast« genannt wird. Diese prächtige Residenz wurde erbaut, um den Direktor der russischen Weltraumorganisation samt Stab und Gästen zu beherbergen. Während ihres Aufenthalts in Baikonur dürfen dort auch die Besatzungen auf Einladung des Direktors wohnen. Es ist angenehmer als die anderen Einrichtungen, und viel angenehmer als die spartanisch eingerichteten Crewquartiere in einem Bürogebäude des Kennedy Space Center in Florida, in dem die Shuttle-Astronauten früher ihre Quarantäne verbrachten. In »Saddams Palast« gibt es Kristalllüster, Marmorfußböden, eine Vier-Zimmer-Suite mit Jacuzzi-Whirlpool für jeden von uns. Das Gebäude beherbergt auch eine Banja, eine russische Sauna mit einem Kaltwasserbecken, in dem man sich hinterher abkühlen kann. Als ich zu Beginn unserer zweiwöchigen Quarantäne in die Banja ging, traf ich dort auf einen nackten Mischa, der mit Birkenzweigen auf einen nackten Gennadi einschlug. Als ich diese Szene zum ersten Mal sah, war ich ein bisschen befremdet, doch nachdem ich selbst ein Dampfbad in der Banja genommen hatte, gefolgt von einem Sprung in ein eiskaltes Wasserbecken und einem selbst gebrauten russischen Bier, wusste ich den Reiz dieser Einrichtung zu schätzen.

»Saddams Palast« hat auch einen luxuriösen Speisesaal mit gebügelten weißen Tischtüchern, schönem Porzellan und einem Flachbildschirmfernseher an der Wand, in dem ständig alte russische Filme laufen, an denen alle Kosmonauten offenbar einen Narren gefressen haben. Das russische Essen ist gut, aber für Amerikaner kann es nach einiger Zeit eintönig werden – Borschtsch zu fast jeder Mahlzeit, Fleisch mit Kartoffeln, anderes Fleisch mit Kartoffeln, und das alles mit Bergen von Dill bedeckt.

»Gennadi«, sage ich, als wir wieder einmal zu Abend essen. »Was soll der ganze Dill?«

»Was meinst du?«, fragt er.

»Ihr bestreut alles mit Dill. Das Essen könnte ganz gut schmecken, wenn nicht alles unter Dill verschwinden würde.«

»Ah, ja, ich verstehe«, sagt Gennadi und nickt, während auf seinem Gesicht sein charakteristisches Lächeln erscheint. »Eine Angewohnheit aus der Zeit, als das russische Essen überwiegend aus Kartoffeln, Kohl und Wodka bestand. Der Dill hilft gegen Furze.«

Später google ich es. Es stimmt. Nun ist es sicherlich kein Fehler, seine Blähungen loszuwerden, bevor man für viele, viele Stunden zusammen in eine kleine Blechbüchse gesperrt wird – also höre ich auf, mich über den Dill zu beklagen.

Am Tag nach unserer Ankunft in Baikonur werden wir dem ersten »Fit-Check« – einer Anprobe – unterzogen. Es ist eine Gelegenheit, ins Innere der Sojus-Kapsel zu gelangen, solange sie noch im Hangar ist und noch nicht auf der Rakete sitzt, die uns in den Weltraum tragen wird. In dem höhlenartigen Hangar, bekannt als Gebäude 254, ziehen wir unsere Sokol-Anzüge an – stets ein mühseliger Vorgang. Die einzige Öffnung in den Anzügen befindet sich an der Brust, daher müssen wir den unteren Teil unseres Körpers durch dieses Brustloch zwängen und dann versuchen, die Arme in die Ärmel zu bekommen, bis wir zum Schluss den Halsring blind über den Kopf ziehen müssen. Häufig hinterlässt diese Prozedur Kratzer auf meiner Kopfhaut. Keine Haare zu haben ist hier ein Nachteil. Die Brustöffnung wird dann auf erstaunlich primitive Art geschlossen: Man rafft die Ränder der Kunststoffhaut zusammen und sichert sie mit Gummibändern. Als ich das erste Mal mit diesem System vertraut gemacht wurde, konnte ich nicht glauben, dass diese Gummibänder mein einziger Schutz vor dem Weltraum sein sollten. Nach meiner Ankunft in der Raumstation stellte ich fest, dass die Russen genau die gleichen Gummibänder verwenden, um ihren Müllbeutel im All zu verschließen. In gewisser Hinsicht fand ich das komisch; andererseits bewunderte ich den Pragmatismus der Russen in Bezug auf ihr Verhältnis zur Technik: Warum etwas verändern, wenn es funktioniert?

Der Sokol-Anzug ist als Rettungsanzug gedacht, das heißt, seine einzige Aufgabe besteht darin, uns im Falle eines Brandes oder Druckverlustes in der Sojus zu schützen. Er unterscheidet sich vom Raumanzug, den ich später bei meinen Weltraumausflügen tragen werde; dieser Anzug wird sehr viel robuster und funktionstüchtiger sein, ein kleines Raumschiff für sich. Der Sokol-Anzug dient dem gleichen Zweck wie einst der orangefarbene, von der NASA entworfene Druckanzug, den ich bei den Raumshuttle-Flügen trug. Die NASA führte diesen Anzug erst nach der Challenger-Katastrophe 1986 ein; bis dahin trugen die Shuttle-Astronauten einfache Fliegerkombinationen aus Stoff, genau wie die Russen es taten, bis 1971 ein plötzlicher Druckabfall drei ihrer Kosmonauten das Leben kostete. Seither haben Kosmonauten (und alle Astronauten oder anderen Mitreisenden in der Sojus-Kapsel) Sokol-Anzüge an. Auf makabre Weise umgeben uns Hinweise auf Tragödien – zu spät veranlasste Korrekturen, die jene Astronauten und Kosmonauten hätten retten können, die sich den gleichen Gefahren aussetzten wie wir, aber verloren haben.

Heute ist es wie eine Kostümprobe: Wir ziehen uns an, prüfen die Anzüge auf Lecks und werden in unsere maßgefertigten Sitze geschnallt, die nach Gipsabgüssen von unseren Körpern gefertigt wurden. Das dient nicht unserer Bequemlichkeit, die für die Russen keine besondere Priorität hat, sondern der Sicherheit und der Einsparung von Raum – es hat keinen Sinn, mehr Platz für Sitze zu verschwenden als unbedingt notwendig. Die maßgeschneiderten Sitze werden unsere Wirbelsäulen schützen und ein Jahr nach unserem Start den Aufprall bei der unsanften Landung auf der Erde bis zu einem gewissen Grad abfangen.

Trotz der Zeit, die ich in den Sojus-Simulatoren von Swjostny Gorodok verbracht habe, bin ich immer wieder erstaunt, wie schwierig es ist, mich und meinen Druckanzug in den Sitz zu zwängen. Jedes Mal überkommt mich ein Gefühl des Zweifels, ob ich hineinpassen werde. Doch dann klappt es, wenn auch geradeso eben. Richtete ich mich in dem Sitz auf, würde ich mit dem Kopf gegen die Wand knallen. Ich frage mich, wie meine größeren Kollegen das verhindern. Sobald wir festgeschnallt sind, trainieren wir an den Armaturen, strecken die Hand nach Knöpfen aus, lesen Daten an Displays ab, greifen nach unseren Checklisten. Wir erörtern, welche Dinge wir gern noch besser an die Ausmaße unseres Körpers angepasst sehen würden – es geht um Details wie die Frage, wo wir unsere Kontrolluhren hinhaben wollen (von denen wir die Brenndauer ablesen), wo sich unsere Bleistifte befinden sollen und wo wir die Klettbandenden gern hätten, die uns in der Schwerelosigkeit ermöglichen, Gläser und andere Objekte »abzustellen«.

Als wir fertig sind, klettern wir wieder aus der Luke hinaus und blicken uns in dem staubigen Hangar um. Der nächste Progress-Raumfrachter steht da; er hat große Ähnlichkeit mit der Sojus, weil die Russen niemals zwei Modelle entwickeln, wenn eines genügt. In wenigen Monaten wird dieser Progress für uns Ausrüstungsgegenstände, Experimentaufbauten, Nahrungsmittel, Sauerstoff und Care-Pakete zur ISS bringen. Danach wird im Juli eine Sojus eine neue dreiköpfige Crew bringen. Irgendwo in diesem Hangar wird man die Teile für die Sojus montieren, die danach eingesetzt werden soll, und dann für die nächste und wieder die nächste. Die Russen schicken die Sojus ins All, seit ich drei Jahre alt war.

Das Sojus-Raumschiff – Sojus bedeutet auf Russisch Union, wie in Sowjetunion – soll im All manövrieren, an der Station andocken und dabei die Menschen am Leben erhalten. Doch die Raketen sind die Arbeitspferde, die Antwort der Menschen auf die Anziehungskraft der Erde. Die Raketen (die aus unerfindlichen Gründe ebenfalls Sojus heißen) werden in einem den Hangars gegenüberliegenden Montage- und Testgebäude, der sogenannten Anlage 112, auf den Start vorbereitet. Gennadi, Mischa und ich gehen über die Straße, an den versammelten russischen Medienvertretern vorbei und betreten das riesige Gebäude; wir stehen in einem weiteren höhlenartigen, stillen Raum und haben dieses Mal unsere Rakete vor Augen. Das blaugraue Ungetüm liegt auf der Seite. Anders als das Spaceshuttle oder die riesige Apollo/Saturn, die ihm vorausgingen, wird die Kombination aus Sojus-Raumschiff und Sojus-Rakete in der Waagrechten zusammengefügt und so auch zur Startrampe gerollt. Erst wenn sie ein paar Tage vor unserem Start die Rampe erreicht, wird sie in die Vertikale gebracht und somit in Zielrichtung. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unterschiedlich Russen und Amerikaner solche Dinge handhaben. In diesem Fall ist die Prozedur weniger zeremoniell als die Vorgehensweise der NASA mit ihrer imposanten, feierlichen Überführung der Trägerraketen, die senkrecht auf einem monströsen Raupentransporter balancierten.

Mit einer Länge von fünfzig Metern ist diese Rakete, die Sojus-FG, merklich kleiner als das montierte Spaceshuttle, aber immer noch ein beeindruckender Koloss, mehrere Stockwerke hoch, auf dessen Spitze wir, wie wir hoffen, den Erdboden mit 25-facher Schallgeschwindigkeit verlassen werden. Ihr blaugraues, mit primitiven Nieten verziertes Blech verzichtet auf Schönheit, strahlt aber tröstliche Nützlichkeit aus. Die Sojus FG ist das Enkelkind der sowjetischen R-7, der ersten ballistischen Interkontinentalrakete der Welt. Die R-7 wurde während des Kalten Krieges entwickelt, um amerikanische Ziele mit Nuklearwaffen zu vernichten. Und ich muss mich unwillkürlich daran erinnern, wie ich als Kind davon überzeugt war, dass New York City und unser Wohngebiet, eine Vorstadt von West Orange in New Jersey, bei einem sowjetischen Angriff zweifellos als eines der ersten Ziele pulverisiert würden. Jetzt stehe ich in dieser einst geheimen Einrichtung und spreche mit zwei Russen, und wir wissen, dass wir nur überleben, wenn wir einander blind vertrauen, während uns diese umgebaute Waffe ins All tragen wird.

Gennadi, Mischa und ich waren alle beim Militär, bevor wir als Raumflieger ausgewählt wurden, und obwohl wir nie darüber sprechen, ist uns doch klar, dass man uns hätte befehlen können, einander zu töten. Jetzt sind wir Teil der größten friedlichen internationalen Zusammenarbeit der Geschichte. Das ist ein Punkt, auf den ich immer verweise, wenn man mich fragt, ob die Raumstation die hohen Kosten wert sei. Welchen Wert hat es, dass zwei ehemals verfeindete Nationen ihre Waffen zu Transportmitteln im Dienste der friedlichen Erkundung des Weltraums und der Förderung wissenschaftlicher Erkenntnis umwandeln? Welchen Wert hat es, dass ehemals verfeindete Nationen aus ihren Soldaten Bordkameraden und lebenslange Freunde machen? Das lässt sich nicht mit einem Preisschild versehen, aber für mich gehört dies zu den Dingen, die alle Kosten wert sind und für die es sich sogar lohnt, unser Leben aufs Spiel zu setzen.

Das Projekt der Internationalen Raumstation nahm 1984 Gestalt an, als Ronald Reagan während seiner Rede zur Lage der Nation erklärte, die NASA entwickle die Raumstation »Freedom« und habe die Absicht, sie binnen zehn Jahren in den Orbit zu bringen. Der Widerstand des Kongresses hatte über mehrere Jahre hinweg Mittelkürzungen und die Veränderung von Plänen zur Folge. So war »Freedom« seiner Verwirklichung noch keinen Schritt näher gekommen, als Präsident Clinton 1993 ankündigte, er wolle die Station mit der von der russischen Weltraumorganisation vorgeschlagenen Raumstation MIR-2 vereinigen. Durch die Einbeziehung von Weltraumorganisationen, die Europa, Japan und Kanada repräsentierten, umfasste die internationale Koalition schließlich fünfzehn Länder. Man brauchte mehr als einhundert Weltraumstarts, um alle Einzelteile in den Orbit zu bringen, und mehr als einhundert Weltraumausflüge, um sie zusammenzusetzen.

Die ISS ist eine bemerkenswerte Leistung, nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf die internationale Zusammenarbeit. Sie wird seit dem 2. November 2000 ununterbrochen bewohnt – oder anders gesagt: Seit mehr als fünfzehn Jahren sind nicht mehr alle Menschen gleichzeitig auf der Erde. Sie ist bei Weitem die am längsten bewohnte Struktur im All und wurde inzwischen von mehr als zweihundert Menschen aus sechzehn Nationen besucht. Sie ist das größte internationale Projekt der Menschheitsgeschichte in Friedenszeiten.

An meinem letzten Morgen auf der Erde wache ich gegen 7 Uhr auf. Den Vormittag verbringe ich damit, mein Gepäck durchzusehen und zu entscheiden, was ich in Kasachstan brauche und was nach Houston zurückgeschickt werden soll. Eine seltsame Logistik: Was möchte ich bei mir haben, wenn ich lande? Was werde ich erst später brauchen? Habe ich meine Kreditkartennummer und meine Kontonummern zur Bezahlung von Dingen wie Strom und Wasser und zur Erledigung von Bankgeschäften notiert? Es ist schon mühsam genug, solche Probleme auf der Erde zu regeln, aber ich muss Vorkehrungen treffen, damit meine Hypothek weiterbezahlt wird und damit Amiko und die Mädchen Geburtstagsgeschenke erhalten, während ich im All bin.

Bei meinem letzten irdischen Frühstück versucht sich Baikonur an der amerikanischen Küche: zerlaufende Eier (weil es mir nie gelang, dem kasachischen Koch beizubringen, was unter over medium zu verstehen ist, Toast und »Frühstückswürstchen« (tatsächlich mikrowellenerwärmte Hot Dogs). Wie so viele Aspekte der Raumfahrt dauern die Vorbereitungen am Starttag viel länger, als man glaubt. Zunächst suche ich ein letztes Mal die Banja auf, dann unterziehe ich mich dem Einlaufritual, das vor jedem Start absolviert wird – im All verschließt sich der Darm zunächst, deshalb fordern uns die Russen auf, die Verdauungswege vorher zu reinigen. Die Kosmonauten lassen das von ihren Ärzten mit Warmwasser und Schläuchen erledigen, aber ich halte mich lieber an die Pharmaindustrie, auf diese Weise nimmt die freundschaftliche Beziehung zu meinem Flugarzt keinen Schaden. Ich gönne mir noch ein Bad im Whirlpool, dann ein Schläfchen (weil unser Start auf 1:42 Uhr nachts festgesetzt ist). Nach dem Erwachen gehe ich noch unter die Dusche und verweile dort eine ganze Weile, weil ich weiß, wie sehr ich im Laufe des kommenden Jahres diese unmittelbare Berührung mit Wasser vermissen werde.

Kaum bin ich aus der Dusche, erscheint der russische Flugarzt – wir nennen ihn »Dr. No«, weil er darüber entscheidet, ob unsere Familien uns besuchen dürfen, während wir in Quarantäne sind. Seine Entscheidungen sind willkürlich, manchmal kleinlich, und endgültig. Er ist hier, um uns am ganzen Körper mit Alkoholpads abzureiben. Bei dieser Alkoholeinreibung ging es ursprünglich darum, alle Keime abzutöten, die versuchen, auf den Raumreisenden als blinde Passagiere ins All zu gelangen, doch nun erscheint es nur als ein weiteres Ritual. Nach einem Champagner-Toast mit dem höheren Management und unseren bedeutenden Persönlichkeiten sitzen wir, wie es die russische Tradition vor Antritt einer langen Reise verlangt, eine Minute schweigend da. Wenn wir das Gebäude verlassen, wird uns ein russisch-orthodoxer Priester segnen und uns Weihwasser ins Gesicht spritzen. Jeder Kosmonaut seit Juri Gagarin hat alle diese Prozeduren über sich ergehen lassen, daher werden sie auch uns nicht erspart bleiben. Ich bin nicht religiös, aber ich sage immer, dass ein Segen nicht schaden kann, wenn man dabei ist, sich ins All schießen zu lassen.

Wir präsentieren uns noch einmal den Medien zu den Klängen eines traditionellen russischen Liedes, »Trawa u doma«, in dem es darum geht, dass Kosmonauten ihr Heim vermissen, und das klingt, als ob eine sowjetische Marschkapelle beim Karneval aufspielte:

»Wir träumen nicht von diesem lauten Kosmodrom,

Nicht von diesem eisigen Azur,

Wir träumen von dem Gras vor unseren Häusern,

Dem grünen, ach so grünen Gras.«

Wir steigen in den Bus, der uns zu einem Gebäude bringen soll, in dem man uns unsere Anzüge anlegen wird. In dem Moment, da sich die Tür des Busses schließt, wird ein Seil gekappt, das die Menge zurückhält, und alles stürzt zum Bus. Es ist chaotisch, und ich kann meine Angehörigen zunächst nicht entdecken, doch dann sehe ich sie in der ersten Reihe – Amiko, Samantha, Charlotte und Mark. Jemand hebt die elfjährige Charlotte in die Höhe, sodass sie die Hand auf die Fensterscheibe legen kann, und ich halte meine Hand von der anderen Seite dagegen und versuche, glücklich auszusehen. Charlotte lächelt, ihr weißes rundes Gesicht strahlt. Wenn sie traurig darüber sein sollte, dass sie mich ein Jahr lang nicht sehen wird, wenn sie Angst haben sollte, weil ich die Erde auf einer kaum zu bändigenden Bombe verlasse, wenn sie um die vielfältigen Gefahren wissen sollte, die mir drohen, bevor ich sie in einem Jahr wieder in die Arme schließen kann, so zeigt sie es zumindest nicht. Dann wird sie auf den Asphalt zurückgestellt und winkt mir jetzt mit den anderen zu. Ich sehe, dass Amiko lächelt, sehe aber auch die Tränen in ihren Augen. Ich sehe Samantha, sie ist schon zwanzig. Ihr breites Lächeln verrät ihre Bangigkeit angesichts dessen, was geschehen wird. Dann lösen sich die Bremsen des Busses mit einem lauten Zischen, und wir sind fort.

Ich sitze auf einer billigen Ledercouch in Gebäude 254, dreißig Autominuten von »Saddams Palast« entfernt, und warte darauf, in meinen Anzug verpackt zu werden. Auf einem Flachbildschirm in der Ecke läuft eine törichte russische Fernsehshow, der niemand von uns Aufmerksamkeit schenkt. Man hat uns einen Imbiss hingestellt – kaltes Huhn, Fleischpasteten, Saft und Tee –, und obwohl es nicht gerade das ist, was ich mir als letztes irdisches Mahl für ein Jahr gewünscht hätte, esse ich eine Kleinigkeit.

Zuerst wird Gennadi in einen benachbarten Raum gerufen, wo er sich auszieht, um eine Windel, Herzelektroden und lange Unterwäsche anzulegen (die den Schweiß aufsaugen und uns vor dem Gummi des Sokol-Anzugs schützen soll). Als Gennadi herauskommt, geht Mischa hinein, um gewindelt zu werden. Dann bin ich an der Reihe. Jedes Mal, wenn mir das passiert, muss ich innerlich schmunzeln, weil ich nie gedacht hätte, dass ich schon viel früher als gegen Lebensende noch einmal gewickelt würde. Jetzt wird es Zeit, die Sokol-Anzüge anzuziehen. Dabei helfen uns russische Spezialisten mit weißen Kitteln und Operationsmasken. Kundig schließen sie die Öffnungen in unseren Anzügen mit einer Reihe von Faltungen und den berüchtigten Gummibändern.

Zu dritt gehen wir in den angrenzenden Raum, der durch eine Glasscheibe getrennt ist. Auf der anderen Seite sitzen, uns zugewandt, unsere Familienangehörigen, Führungskräfte der russischen Raumfahrtbehörde (Roskosmos) und der NASA sowie Vertreter der Medien und schauen uns an. Ich weiß, dass sich hier eigentlich der Vergleich mit einer NASA-Pressekonferenz aufdrängt, aber in dieser Phase der Startprozedur fühle ich mich eher wie ein Gorilla im Zoo.

Augenblicklich mache ich Amiko, Mark und meine Töchter in der ersten Reihe aus. Amiko und die Mädchen sind hier schon seit einigen Tagen, aber Mark ist gerade erst eingetroffen. Alle winken sie mir lächelnd zu. Nicht zum ersten Mal bin ich dankbar, dass mein Bruder für sie da ist. Als erfahrener Astronaut und jemand, der mich besser als irgendjemand sonst kennt, kann er ihnen verständlich machen, was vor sich geht, und sie, falls notwendig, besser als jeder andere beruhigen.

Mit glücklichem Lächeln deutet Amiko auf den Schmuckanhänger, den ich ihr angefertigt habe, bevor ich Houston verließ – eine silberne Nachbildung des NASA-Aufnähers der Mission »Ein Jahr im All«. Auch Samantha und Charlotte tragen solche silbernen Anhänger. Eine zweite Version werde ich den dreien nach diesem Jahr bei meiner Rückkehr mitbringen, dieses Mal in Gold und mit eingefassten Saphiren. Amikos Lächeln ist aufrichtig und glücklich, aber da ich sie so gut kenne, kann ich erkennen, dass sie müde ist, nicht nur vom Jetlag, sondern auch vom Stress und der Sorge. Es ist bereits das zweite Mal, dass Amiko mit mir die Vorbereitungen auf einen Langzeiteinsatz durchmachen muss. Sie weiß also, was sie erwartet, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Situation leichter macht. Sie arbeitet ebenfalls für die NASA, im Büro für Öffentlichkeitsarbeit, daher weiß sie besser als die meisten Partnerinnen von Astronauten, was mir bei dieser Mission bevorsteht. In einigen Fällen dürfte dieses Wissen tröstlich sein, doch in den meisten anderen – einschließlich des heutigen Tages – wäre es wohl weniger belastend, nicht so viel zu wissen.

Ich kannte Amiko schon lange. Sie arbeitete in einem Projekt eng mit meinem Bruder zusammen und hatte viele gemeinsame Freunde mit meiner Exfrau Leslie. Anfang 2009 reichten wir beide – ohne es voneinander zu wissen – die Scheidung ein. Viele Monate später trafen wir uns dann ein paarmal zufällig. Amiko sagt, sie wisse noch, wie beeindruckt sie an einem dieser Abende war, dass ich, obwohl ich ihr scherzhaft zu verstehen gegeben hatte, sie ausgesprochen attraktiv zu finden, die Möglichkeit, mit ihr und einigen anderen Leuten in den Whirlpool zu gehen, ausgeschlagen und es vorgezogen hatte, zeitig schlafen zu gehen, weil ich am nächsten Tag frühmorgens eine Trainingseinheit hatte. Einige Wochen später sah ich sie auf einer Party wieder, und dieses Mal landete ich mit ihr in einem Whirlpool. Wir sprachen den ganzen Abend miteinander, und sie war abermals beeindruckt, dass ich keinerlei Annäherungsversuche machte. Jeder, der Amiko sieht, kann sich denken, dass sie überreichlich Aufmerksamkeit von Männern erhält. Offenbar war ich eine Ausnahme, weil mir daran gelegen war, sie als Mensch und Persönlichkeit kennenzulernen. Aber ich bin deswegen kein Idiot – ich sorgte an diesem Abend dafür, dass ich ihre Telefonnummer bekam.

Ich bin immer daran interessiert, wie Menschen zu ihrer Tätigkeit oder ihrem Beruf gekommen sind, besonders wenn sie darin besonders gut sind, wie es bei Amiko der Fall ist. Sie war anders als viele Leute, die in der Öffentlichkeitsarbeit der NASA tätig sind und von denen manche neuen Ideen ablehnend gegenüberstehen und sich jeder Veränderung verweigern. Ich fragte sie, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sei. Zwar erzählte sie mir nur wenig von sich, aber das wenige fand ich sehr beeindruckend. Obwohl mit fünfzehn aus dem Haus geworfen, weil sie gegen die Misshandlung der Mutter aufbegehrte, mit nichts als den Kleidern, die sie am Leibe trug, mit achtzehn verheiratet, mit dreiundzwanzig zwei Kinder, gelang es ihr, eine Stellung als Sekretärin bei der NASA zu bekommen. Sofort begann sie, sich für das spezielle Fortbildungsprogramm zu bewerben, bei dem die NASA ausgewählten Mitarbeitern das Studium an einem College bezahlt. Sobald Amiko in das Programm aufgenommen worden war, machte sie in jedem Semester die maximal möglichen Scheine, während sie gleichzeitig ihrem Vollzeitjob nachkam und sich um ihre Jungen kümmerte. Ihren Abschluss in Kommunikationswissenschaften machte sie mit einem perfekten Notendurchschnitt und erhielt dafür jede Auszeichnung, die ein Undergraduate nur bekommen kann. Zwar hatte ich gewusst, dass sie klug und tüchtig ist, aber je mehr ich aus ihrem Leben erfuhr, desto beeindruckter war ich von ihr. Ihre beiden Söhne, die damals die Highschool besuchten, kamen gut zurecht, daher setzte sie sich auch weiterhin neue Ziele. Die meisten Menschen wären mit den Rückschlägen, die sie in ihrem Leben hinnehmen musste, nicht fertiggeworden, aber dank natürlicher Intelligenz, Mut und extremer Entschlossenheit hatte sie sich das Leben geschaffen, das sie sich gewünscht hatte. Mir war klar, dass sie es wohl für keinen Mann so ohne Weiteres verändern würde – auch für einen Astronauten nicht, und mochte er noch so charmant sein.

Im Herbst begannen wir, miteinander auszugehen, und die Sache zwischen uns wurde ernst, als ich im Oktober 2010 zu einer Weltraummission startete. Das war mein erster Langzeiteinsatz in der Internationalen Raumstation und Amikos erster als zurückbleibende Partnerin. Zweifellos eine ungewöhnliche Belastungsprobe für eine neue Beziehung. Überrascht stellten wir beide fest, dass die Trennung uns nur noch näher zusammenbrachte. Ich konnte mich auf sie als Partnerin auf der Erde verlassen, und wir stellten voller Freude fest, dass wir einander in den etwa sechzig Minuten, die wir am Tag miteinander telefonieren durften, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken konnten. Als ich zurückkehrte, war ich mir sicherer denn je, dass wir zusammengehörten. Ich weiß, dass einige unserer Freunde sich wundern, warum wir nicht geheiratet haben – wir sind jetzt seit fünfeinhalb Jahren zusammen und leben die meiste Zeit davon zusammen. Ich war, wenn nötig, für ihre Söhne da, und sie kümmert sich immer um meine Töchter. Unsere Bindung ist genauso eng wie die eines verheirateten Paares, aber da wir beide schon einmal verheiratet waren und keiner von uns beiden eine besonders traditionelle Einstellung hat, sehen wir keinen Sinn in einer erneuten Heirat. Die Medien bezeichnen Amiko manchmal als meine »langjährige Partnerin«, eine Bezeichnung, mit der wir beide gut leben können.

Neben Amiko sitzt Samantha. Überrascht nahm ich ihr neues Aussehen zur Kenntnis, als sie in Baikonur auftauchte. Sie hatte sich die langen Locken schwarz gefärbt, hatte dicken schwarzen Lidstrich und dunkelroten Lippenstift aufgetragen und war vollkommen in Schwarz gekleidet. Nachdem ihre Mutter und ich uns hatten scheiden lassen, war meine Beziehung zu Samantha schwierig, und sie beginnt sich in vielerlei Hinsicht erst jetzt zu bessern. Sie war fünfzehn, als Leslie mit den Mädchen gegen meinen Willen von Houston nach Virginia Beach zog – also in einem Alter, in dem solche Umbrüche besonders schwer zu bewältigen sind. Samantha macht mich für die Scheidung und für die Schwierigkeiten, die sie danach hatte, verantwortlich. Wenn ich sie heute durch die Glasscheibe betrachte und sehe, wie ihre blauen Augen hinter dem dicken Lidstrich strahlen, muss ich daran denken, wie sie aussah, als man sie mir 1994 auf der Wochenstation der Patuxent River Naval Air Station, wo ich als Testpilot tätig war, zum ersten Mal zeigte. Leslie hatte eine lange, schwere Geburt, und als man Samantha endlich auf die Welt geholt hatte, war das nur durch einen Notkaiserschnitt gelungen. Als ich ihr winziges, rosafarbenes Gesicht zum ersten Mal sah, das eine Auge geschlossen, das andere offen, empfand ich einen unglaublichen Drang, sie zu beschützen, und jetzt, da sie erwachsen ist, geht es mir noch immer so.

Charlotte wurde geboren, als Samantha fast neun war, ein Altersunterschied, der es ihnen ermöglichte, gut miteinander auszukommen. Samantha scheint es zu gefallen, jemanden zu haben, der sie anbetet, und Charlotte kann überall dort hingehen, wohin ihre Schwester sie mitnimmt – etwa nach Baikonur. Charlottes Geburt war noch schwerer als Samanthas, und ich weiß noch, dass ich im Operationssaal stand und der Arzt einen Notfall-Code ausrief. Als man Charlotte schließlich herauszog, war sie schlaff und zeigte keinerlei Reaktionen. Ich erinnere mich noch an den Anblick ihres winzigen, blauen, leblosen Arms, der aus dem Schnitt heraushing. Die Ärzte machten uns auf die Möglichkeit einer zerebralen Lähmung aufmerksam, doch sie wuchs zu einem gesunden und aufgeweckten Kind, einem starken und großzügigen Menschen heran. Ich weiß, dass sie heute einem regelrechten Gefühlssturm ausgesetzt sein muss, aber sie wirkt glücklich und ruhig, sitzt neben ihrer Schwester und streicht ihre hellbraunen Fransen aus den Augen, um mich anzulächeln. Ich bin dankbar, dass meine Töchter bei Amiko Halt und Trost finden und in ihr jemanden haben, der ihnen hilft, die Belastung dieser Woche zu bewältigen.