Erinnerungen und Perspektiven E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Zum 100-jährigen Jubiläum der "Evangelischen Frauen in Baden" legen Anke Ruth-Klumbies und Christoph Schneider-Harpprecht einen Band zu Geschichte, Gegenwart und Zukunftsperspektiven der evangelischen Frauenarbeit in Baden vor. Der Band versammelt 17 interdisziplinäre Beiträge aus Theologie, Geschichtswissenschaft, Soziologie und Gender-Studies zur Geschichte der evangelischen Frauenarbeit in Baden und deutschlandweit. Der Band liefert einen kritischen Beitrag zur historischen Debatte kirchlicher Frauengeschichte. Er macht auf die bleibende Relevanz von Frauenarbeit aufmerksam und entwickelt Überlegungen für das künftige Handeln. Autorinnen wie Ute Gause, Renate Kirchhoff, Ingrid Schwaetzer und viele andere vergegenwärtigen die wechselvolle Geschichte der badischen evangelischen Frauenarbeit von ihren Anfängen 1916 bis in die heutige Gegenwart. [Recollections and Perspectives. Protestant Women in Baden 1916–2016] On the occasion of the 100th anniversary of "Protestant Women in Baden", Anke Ruth-Klumbies and Christoph Schneider-Harpprecht present a volume on the past, present and the future perspectives of Protestant women's associations in Baden. The volume collects 17 interdisciplinary contributions from the fields of theology, history, sociology and gender studies on the history of Protestant women's association in Baden and in all of Germany. It provides a critical contribution to the historical debate on ecclesiastical women's history, highlights the lasting relevance of women's associations and develops ideas for future activities. Authors such as Ute Gause, Renate Kirchhoff, Ingrid Schwaetzer and many others reconstruct the eventful history of the Protestant women's associations in Baden from its beginnings in 1916 to the present day.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ERINNERUNGEN UND PERSPEKTIVEN

EVANGELISCHE FRAUEN IN BADEN 1916–2016

MIT GRUSSWORTEN VON JOCHEN CORNELIUS-BUNDSCHUH, BÄRBL MIELICH UND AXEL WERMKE

IM AUFTRAG DER EVANGELISCHEN FRAUEN IN BADEN HERAUSGEGEBEN VON ANKE RUTH-KLUMBIES UND CHRISTOPH SCHNEIDER-HARPPRECHT

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2016 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

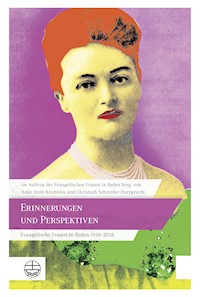

Cover: Zacharias Bähring, Leipzig

Coverbild: Marie Luise Marschall von Bieberstein (1916–1934 Vorsitzende des Evangelischen Frauenverbandes für Innere Mission in Baden), bearbeitete Fotografie © Martina Bocher, ekiba.de

Satz: Steffi Glauche, Leipzig

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

ISBN 978-3-374-04627-0

www.eva-leipzig.de

VORWORT FESTSCHRIFT

Mitten in den Wirren des Ersten Weltkrieges, am 12. Juli 1916, begrüßte »Ihre Königliche Hoheit – Großherzogin Luise« – die anwesenden Damen aus 50 diakonisch-kirchlichen Frauenvereinen, die sich zur Gründung des Evangelischen Frauenvereins bei Karlsruhe zusammenfanden mit den Worten: »Geschmiedet in schwerer Zeit, aber geschmiedet in Liebe.« Alkoholmissbrauch, Prostitution, Sittenverfall, christlich-moralische Verwahrlosung waren damals die Gründe zum Zusammenschluss. Die Gründung erfolgte, zwei Jahre bevor Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht zuerkannt wurde. Den Vorsitz der neu gegründeten Vereinigung übernahm Marie von Marschall, eine geborene von Gemmingen, die dem Kraichgauer Adelsgeschlecht angehörte, das sich früh im 16. Jahrhundert der Reformation angeschlossen hatte. Die adligen und bürgerlich-kirchlichen Frauen übernahmen mutig Verantwortung und boten Hilfsangebote, Bildung und spirituelle Nahrung an. Bis heute bestimmt dieser weibliche Dreiklang von Diakonie, Bildung und Spiritualität die Arbeit der Evangelischen Frauen in Baden. Zwei Jahre später, 1918, wurde die Evangelisch-Soziale Frauenschule in Freiburg gegründet – die Vorläuferin der heutigen Evangelischen Hochschule in Freiburg.

Im Jahr 2016 blickt die Evangelische Landeskirche in Baden auf 100 Jahre bewegende und erfolgreiche Frauenarbeit zurück. Die Evangelischen Frauen in Baden verknüpfen mit diesem Jubiläum eine klärende Rückschau und damit verbunden einen impulsgebenden Aufbruch in eine neue Phase der Partizipation und Vernetzung von Frauen und Kirche in Baden.

Viele Aspekte der Geschichte der evangelischen Frauen in Baden liegen im Dunkeln. Die Arbeit geschah in der Stille oder es gab keine ausreichende Gelegenheit, sie zu dokumentieren. Der Blick auf die historischen Ursprünge der badischen Frauengeschichte zeigt die vielfältigen Wurzeln frauenkirchlichen Handelns auf, die sich jeweils beziehen auf die Bereiche der Diakonie, der Frömmigkeit und der Bildung. Die vorliegende Festschrift erinnert an die prägenden Zeiten und Persönlichkeiten des evangelischen Frauenengagements in der Badischen Landeskirche, entwickelt neue Perspektiven kirchlichen Frauenhandelns und stellt zukunftsweisende Frauenformate vor. Sie nimmt eine Standortbestimmung evangelischer Frauengeschichte in Baden vor, die sich der kirchlich-theologischen Frauenforschung verpflichtet weiß. Es gilt, das Tätig-Sein und Handeln von Frauen der Badischen Landeskirche in der zurückliegenden 100-jährigen Geschichte sowohl sichtbar zu machen als auch kritisch und differenziert zu würdigen. Mit der Festschrift soll ein Beitrag geleistet werden zu einer nachhaltigen weiblichen Erinnerungskultur, die den Fragen nach Wandlungen und Kontinuitäten von Arbeitsfeldern des evangelischen Frauenengagements nachgeht.

Die Gründung der Frauenarbeit in der Badischen Landeskirche, mitten im Ersten Weltkrieg, war ein Meilenstein in einer Geschichte der sozialen Positionierung von Frauen in der Gesellschaft und auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung und Gleichstellung. Die Initiative kam aus dem Adel und dem Bürgertum. Im Hintergrund standen jedoch der Freiheitsimpuls der Reformation und die zum evangelischen Christsein gehörende soziale Verantwortung. Die Bewegung der Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert kann teilweise als eine späte Frucht der evangelischen Freiheit gewertet werden, die Jahrhunderte vorher ausgesät wurde. In der Inneren Mission und dem kirchlichen Vereinswesen hat sie eine eigene Ausprägung gefunden, die mit den Diakonissen, aber auch in zahlreichen Frauengruppen, die sich in den Gemeinden gebildet haben, besondere Räume für Frauen eröffnete. Die soziale Not von Frauen, ihre erkennbare Benachteiligung, aber auch die Entfremdung breiter Schichten von Kirche und Glauben machten die weitere Selbstorganisation der Frauen in der Kirche dringlich. Die Gründung der Evangelisch-Sozialen Frauenschule in Freiburg ging mit der Selbstorganisation der Frauen in der Kirche einher. Durch sie wurde die Tür geöffnet für eine eigenständige Berufstätigkeit von Frauen als Fürsorgerinnen. Die Evangelischen Frauen in Baden waren von ihrer Gründung an eine Bildungsbewegung und eine diakonische Bewegung. Sie leisteten einen Beitrag zur Professionalisierung von Frauen und damit zu ihrer Verselbstständigung. Sie kümmerten sich dabei zugleich um die Verbesserung der Situation von Frauen, besonders der Mütter in den Familien. Die Evangelischen Frauen in Baden sind in den 100 Jahren ihrer Geschichte in allen Gesellschafts- und Bildungsschichten verwurzelt. Bis heute zeigt sich, dass sie auf dem Land und in der Stadt viele Frauen einbeziehen, zur sozialen Vernetzung, zur Stärkung, zur Vertiefung des Glaubens, aber auch zur ethischen und politischen Meinungsbildung beitragen. Die Evangelischen Frauen verbinden lokale Verwurzelung, die Orientierung am sozialen Auftrag des Evangeliums von Jesus Christus mit einer großen, weltweiten Offenheit.

Der vorliegende Band versammelt 17 interdisziplinäre Beiträge aus Theologie, Geschichtswissenschaft, Soziologie und Gender-Studies zur Geschichte der evangelischen Frauenarbeit in Baden und deutschlandweit. Der Band liefert einen kritischen Beitrag zur historischen Debatte kirchlicher Frauengeschichte (I Erinnern) und gibt Einblicke in die Aufgabenfelder der Evangelischen Frauen (II Einblick). Er macht auf die bleibende Relevanz von Frauenarbeit aufmerksam, entwickelt Perspektiven für das künftige Handeln und zeigt Potenziale für neue Anfänge (III Perspektiven). Autorinnen wie Ute Gause, Renate Kirchhoff, Irmgard Schwaetzer und viele andere vergegenwärtigen die wechselvolle Geschichte der badischen evangelischen Frauenarbeit von ihren Anfängen 1916 bis in die Gegenwart. Ein Anhang dokumentiert die Namen der ehrenamtlichen Vorsitzenden, der hauptamtlichen Geschäftsführerinnen und der Leiterinnen der Geschäftsstelle. Eine Chronologie der Evangelischen Frauen in Baden gibt einen Überblick zu den wichtigsten Stationen ihrer Geschichte.

Frauen sind über sich selbst hinausgewachsen, um ihre Stimme zu erheben, um als Pfarrerinnen tätig sein zu können, um anderen in schweren Zeiten beizustehen, um dem Frieden zu dienen, um Theologie feministisch zu denken, um für Frauenrechte zu kämpfen, um die weibliche Freiheit des Evangeliums stark zu machen. Der Titel der Festschrift »Über mich hinaus […]« möchte daran erinnern mit vielfältigen Beiträgen unterschiedlicher Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft: »Über mich hinaus« denken, handeln, beten, singen Frauen in Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Die Geschichte der Evangelischen Frauen in Baden ist eine beeindruckende Ehrenamtsgeschichte und zugleich eine bewegende Geschichte der Professionen von den Theologinnen bis zu den Religionspädagoginnen. Mit der Kraft der Tradition wollen sich die Evangelischen Frauen in Baden mutig in die Gegenwart begeben.

Zur Erinnerung gehört auch der Dank an Gott und die Menschen für alles, was bei den Evangelischen Frauen gewachsen ist, für die Frauen, die in den Gemeinden und in der Leitung gewirkt haben, für die Vielzahl der Projekte und Initiativen. Ein besonderer Dank gilt der Badischen Landeskirche für die Möglichkeit der Realisierung dieser Festschrift und der Evangelischen Verlagsanstalt, insbesondere Frau Dr.Annette Weidhas, für das Vertrauen und die kompetente Begleitung.

Anke Ruth-Klumbies

Kirchenrätin

Prof.Dr.Christoph Schneider-Harpprecht

Oberkirchenrat

GRUSSWORTE

Liebe Evangelische Frauen in Baden,

zum Jubiläum »100 Jahre Evangelische Frauen in Baden« gratuliere ich herzlich. Ich freue mich mit Ihnen über diesen lebendigen Zweig unserer Kirche. Vor 100 Jahren haben sich über fünfzig Frauenvereine aus Gemeinden und Bezirken in Baden zusammengeschlossen, um ihre vielfältigen Aufgaben und Initiativen zu bündeln und um der Stimme der evangelischen Frauen ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Seitdem haben Sie durch Ihre engagierte Arbeit und Ihre Impulse unsere Landeskirche geprägt und mitgestaltet. Sie haben die »Männerkirche« herausgefordert: Wie männlich ist Gott? Was heißt in der Theologie gerechte Sprache? Beten Frauen anders, feiern sie andere Gottesdienste? Das Gespräch über diese Fragen hat unser theologisches Nachdenken vertieft, unseren Horizont erweitert und unsere Kirche entscheidend verändert und erneuert. Sie haben das alles im Horizont gesellschaftlicher Veränderungen getan, die Sie aufmerksam wahrgenommen und unserer Kirche einen Zugang dazu eröffnet haben. Sie haben Impulse gesetzt im sozialdiakonischen Bereich, in der Bildung und Ausbildung von Frauen, im Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Für all das danke ich Ihnen im Namen unserer Landeskirche sehr herzlich und bitte Sie, gehen Sie Ihren Weg weiter, wir brauchen Sie.

Drei Dinge beeindrucken mich bei den Begegnungen mit den Evangelischen Frauen in Baden besonders:

Das Interesse und die Freude am Evangelium. Sie zeigen sich in der Ernsthaftigkeit und Konzentration, mit denen bei den Evangelischen Frauen Bibeltexte gelesen und erarbeitet werden, im Frauenkreis in der Gemeinde, in der Vorbereitung und im Feiern des Frauensonntags und des Weltgebetstags, bei feministisch-theologischen Werkstätten und auch im interreligiösen Gespräch mit Frauen anderer Religionen.

Die Verlässlichkeit und Treue des Engagements. Die ehrenamtlich Tätigen tragen die (Frauen-)Arbeit und übernehmen Verantwortung in den Gemeinden, auf Bezirks- und landeskirchlicher Ebene; viele seit Jahren und Jahrzehnten. Sie bilden die Basis. Auch wenn sich ehrenamtliches Engagement in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Oft sind es die Frauen, die tatkräftig und kreativ Ideen entwickeln, wo Schwierigkeiten zu meistern sind, die neugierig und mit Begeisterung Neues wagen, Grenzen überschreiten, sich vernetzen, neue Formen des Engagements an anderen Orten erfinden.

Die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für die Nöte und Herausforderungen unserer Zeit, für die Schwachen und Schutzbedürftigen. Das waren vor 100 Jahren z.B. die durch Krieg, Flucht, Krankheit und Armut erschöpften Frauen oder die, die keine Chance für eine qualifizierte Ausbildung hatten. Das sind heute Frauen (und Männer), die durch die Mehrfachbelastung in Familie, Beruf und Sorge für pflegebedürftige Angehörige belastet sind und Unterstützung brauchen. Es sind Frauen, die ohne Wohnung sind, von Altersarmut bedroht oder als Schutzsuchende hier leben. Hier engagieren sich die Evangelischen Frauen mit anderen, bringen ihre Erfahrung und Knowhow ein …

Ich danke Ihnen allen für dieses vielfältige Engagement von Herzen. Ich hoffe für unsere Landeskirche, dass die Evangelischen Frauen auch in Zukunft mit Freude am Evangelium, mit Verlässlichkeit und Treue, mit einem wachen und einfühlsamen Blick Kirche und Gesellschaft mitgestalten. Den Evangelischen Frauen wünsche ich dafür Kraft und Würde, Humor und Eigensinn und über und in allem Gottes Segen.

Landesbischof Prof.Dr.Jochen Cornelius-Bundschuh

»100 Jahre erlebte, erfahrene und gestaltete Frauengeschichte – darauf können die Evangelischen Frauen in Baden wirklich stolz sein. Hervorgegangen – angesichts der unbeschreiblichen Not sicher nicht zufällig – im Kriegsjahr 1916 aus über fünfzig selbstständigen Frauenvereinen, haben sich die Mitglieder von Anfang an um soziale und kirchliche, aber auch um kommunale und politische Aufgaben und Themen gekümmert. Schlechte Arbeitsbedingungen, Missbrauch, Prostitution, das Verhältnis zu den Männern auf allen gesellschaftlichen und politischen Feldern standen schon damals im Mittelpunkt der Arbeit. Die Evangelischen Frauen stellen sich seit 100 Jahren den – nicht nur frauenpolitischen – Herausforderungen ihrer Zeit. Heute wie damals. Gäbe es sie nicht, man müsste sie erfinden. Für die Zukunft wünsche ich alles erdenklich Gute, Zuversicht und das Gelingen Ihrer vielfältigen Aufgaben!«

Bärbl Mielich Mdl, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

»Zwar sind die Leitungsorgane unserer Pfarreien, Kirchenbezirke und auch der Landeskirche überwiegend mit Männern besetzt – was sich gerne ändern darf –, doch die Arbeit vor Ort vor allem im ehrenamtlichen Bereich wird in unserer Kirche vorwiegend von Frauen getragen, und dafür dürfen wir sehr danken. Und es ist an der Zeit, hierfür auch einmal sehr offiziell all den engagierten Frauen selbst zu danken. Und dazu ist sicherlich das Jubiläum der Frauenarbeit in unserer Landeskirche ein geeigneter Ort. Ich wünsche meiner Kirche und all ihren Kreisen und Gremien von Herzen eine weiter so engagierte Mitarbeit unserer weiblichen Mitglieder, die doch in vielen Dingen auf ganz andere Art Anteil nehmen und Gedanken einfließen lassen und sich einbringen.

Alles Gute zum Jubiläum und Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit!«

Axel Wermke,

Präsident der Landessynode der Evangelischen Kirche in Baden

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Vorwort Festschrift

Grussworte

I ERINNERN

Geschichte evangelischer Frauen – Wahrnehmung und Perspektiven

Ute Gause

Erinnerungsorte und Erinnerungskultur – Gegen das Vergessen der Geschichte der Frauen

Susanne Asche

»Die Frauenwelt ist zum Dienst bereit. Wir bitten uns nicht zurückzuweisen.« Einige Aspekte zur Gründungsgeschichte der Evangelisch-sozialen Frauenschule in Freiburg 1918

Ulrich Bayer

Theologinnen in der Frauenarbeit – Wahrnehmungen eines Weges

Johannes Ehmann

Frauen bei den Deutschen Christen in Baden

Udo Wennemuth

Mutig in einer »gefesselten Kirche« Evangelische Frauen in Baden in Konflikten während des Nationalsozialismus

Hans-Georg Ulrichs

100 Jahre Landeskirchliches Examen für Frauen in der Badischen Landeskirche Bericht einer Zeitzeugin

Hilde Bitz

II EINBLICK

Gemeindediakonin – ein junger kirchlicher Beruf Von der geistigen Mütterlichkeit zur Kommunikation des Evangeliums

Renate Kirchhoff

Frauen und Wortverkündigung – Kann eine Vikarin zum Predigtamt ordiniert werden? Eine Gegenüberstellung der Positionen von Peter Brunner (1900–1981) und Elisabeth Freiling (1908–1999) aus den Jahren 1940/41

Sarah Banhardt, Sonja Schelb

»Mit dem Scharblick der Liebe« oder »Vaterländische Pflicht«? Das Müttererholungsheim Sonnenhaus

Brigitte Übel

1977–2000: Gleichberechtigt, evangelisch, feministisch 23 Wunder – volle Frauenjahre

Eva Loos

Empowerment und Empörung Evangelische Frauen in Baden, Diakonie und ihre Beratung für Menschen in der Prostitution

Urte Bejick, Ingrid Reutemann

III PERSPEKTIVEN

Zukunft der Frauenarbeit

Irmgard Schwaetzer

Evangelische Frauen – eine bunte und lebendige Vielfalt als ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt

Cornelia Helfferich

Das Interreligiöse Frauennetz in Baden

Annegret Brauch

Initiative Frauenmahl

Diana Schwach

Eine Frau, ein Wort Die Frauen, die Kirche, ihre Zukunft

Christina Brudereck

Anhang

Chronologie Evangelische Frauen in Baden

Namen der ehrenamtlichen Vorsitzenden

Hauptamtliche Geschäftsführerinnen und theologische Leiterinnen der Geschäftsstelle

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Fußnoten

I ERINNERN

GESCHICHTE EVANGELISCHER FRAUEN – WAHRNEHMUNG UND PERSPEKTIVEN

Ute Gause

In der kirchengeschichtlichen Forschung der letzten zwanzig Jahre ist die Geschichte der evangelischen Frauen in vielerlei Hinsicht und unter vielerlei Aspekten aufgearbeitet worden: Eine Fülle von Monographien, Sammelbänden und Aufsätzen lässt, um das gleich vorab zu resümieren, eine nicht nur vorläufige Bilanz zu: Hatte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zunächst stark die These reüssiert, dass Frauen als Unterdrückte und Opfer anzusehen seien, so zeigen die neueren und neuesten Forschungen deutlich, dass nicht allein die Kategorie »gender« für sich genommen und ausschließlich die gesellschaftliche Rolle bestimmt, sondern dass die soziale Zugehörigkeit (»class«) ebenfalls von großer, wenn nicht sogar entscheidenderer Bedeutung ist. So hatte eine adlige Frau des 16. Jahrhunderts stets Gestaltungsräume, die leibeigene Bauern – um das etwas holzschnittartig zu illustrieren – selbstverständlich nie erlangen konnten. Die Forschungen jedenfalls der letzten beiden Jahrzehnte zeigen mindestens, dass evangelische Frauen durch die Jahrhunderte hindurch gestaltend und literarisch bzw. theologisch hervorgetreten sind, und dies meist im Sinne der herrschenden gängigen Frömmigkeitsformen. Das heißt, im 16. Jahrhundert dominiert die Rezeption der Theologie Luthers, im 17. die der Orthodoxie und im 18. die des Pietismus. Eine Pluralisierung setzt im 19. Jahrhundert ein, wobei das diakonische Engagement der evangelischen (und katholischen) Frauen analog zur Entstehung der Inneren Mission einen Schwerpunkt bildet. Losgelöst aus einem solchen breiteren Mainstream erfolgen erhebliche Diversifizierungen der theologischen und kirchlichen Positionen von Frauen und schließlich auch ihres Rollenbildes seit dem 20. Jahrhundert.

Der folgende Beitrag will diese Entwicklungen an einigen Beispielen illustrieren und versucht anhand einiger theologisch arbeitender Frauen, deren Theologie zu umreißen sowie zumindest Seitenblicke auf die Alltagsfrömmigkeit und das religiöse Alltagsleben zu werfen. Bewusst wird der Akzent auf das 16. und das 20. Jahrhundert gelegt. In den Anfängen der Reformation schlägt sich einerseits das Selbstverständnis der Anhängerinnen in dezidierten Stellungnahmen nieder; im 20. Jahrhundert erlangen die evangelischen Frauen durch den Zugang zum Pfarramt die rechtliche Gleichstellung. Genderaspekte bleiben nicht völlig ausgeblendet, insofern das Konzept der »Priesterehe« als neuartiges Modell der Reformation den Pfarrer als verheirateten Mann auf dieses Rollenbild und neue Rollenerwartungen verpflichtet sowie als geschlechtliches Wesen akzeptiert. Analog dazu wird für das 20. Jahrhundert zumindest die veränderte Sexualethik der evangelischen Kirche skizziert, die ebenfalls Veränderungen für die Rollenbilder und -erwartungen impliziert.

1 SCHRIFT UND GEWISSEN – DAS JAHRHUNDERT DER REFORMATION

1.1 THEOLOGISCHE PUBLIKATIONEN UND REFORMATORISCHES HANDELN VON FRAUEN

Der Umbruch durch die Reformation setzt mit Betonung der Gewissensfreiheit der Christenmenschen und der Orientierung am biblischen Wort Impulse frei, die jenseits der gelehrten Institutionen Kirche, Universität und Schule offene Ohren finden. Handwerker veröffentlichen Flugschriften, Bauern nehmen am Disput um Ablass und Gnade teil, Flugschriften und Holzschnitte veranschaulichen die Botschaft der Reformation, die mit dem Priestertum aller Gläubigen bzw. Getauften einen egalisierenden Impuls freisetzt.

Frauen, die in der Reformationszeit publizierten, sahen sich autorisiert durch das Schriftprinzip – auch sie waren in der Lage, die Bibel zu lesen, und fühlten sich durch das Priestertum aller Getauften legitimiert. Ihre Anliegen waren das Eintreten für die Reformation, die religiöse Erbauung und Belehrung. Sie stellten sich damit bewusst in die reformatorische Bewegung hinein. Somit resultiert ihr Sendungsbewusstsein aus der Verantwortung für die Sache der Reformation und nicht aus einem emanzipativen Bewusstsein, das sie gleichwohl mit vorbereitet haben, insofern die Reformation im Sinne eines Individualisierungsprozesses und des Mündigwerdens des und der Einzelnen in seinem und ihrem religiösen Selbstverständnis gewirkt hat.1

Elisabeth Cruziger veröffentlicht im Enchiridion von 1524 das Lied »Herr Christ, der einig Gottes Sohn, Vaters in Ewigkeit« und ist damit eine der Ersten, die dem Appell Luthers, dass für den deutschsprachigen Gottesdienstgesang der Gemeinde neue Lieder gebraucht würden, Folge leistet. Ebenfalls in den 20er Jahren tritt Argula von Grumbach (gest. 1568) als Verteidigerin der Reformation in einem Protestbrief an die Universität Ingolstadt in die Öffentlichkeit und veröffentlicht weitere Flugschriften, die eine breite Rezeption erfahren.2 Das Schriftprinzip ist das Mittel, dessen sie sich bedient, um ihr Eintreten für die Reformation zu legitimieren:

»Darum wer ain Christ will seyn, muß ye, so vil er kann, de, die Gottes Wort wöllen widersprechen, aber nit mit fechten, sondern mit dem wort Gottes.«3

Als Herrscherinnen gelang es zahlreichen Herzoginnen und Fürstinnen, die Reformation in ihrem Territorium einzuführen: Elisabeth von Rochlitz (gest. 1557) führte im albertinischen Sachsen im Dezember 1537 die Reformation ein. 1538 trat sie als Vollmitglied dem Schmalkaldischen Bund bei.4 Mit ihrem Bruder, dem Landgrafen Philipp von Hessen, führte sie einen Briefwechsel, in dem er ihr nach dem Marburger Religionsgespräch 1529 ausführlich mitteilte, wieso er selbst zum symbolischen Verständnis des Abendmahls tendierte.5 Er geriet erneut unter Rechtfertigungsdruck, als er – mit Billigung Luthers und Melanchthons – 1540 eine zweite Ehe einging, obwohl er gleichzeitig mit seiner ersten Ehefrau Christina von Sachsen, seit 1523 verheiratet blieb. Argumentierte Philipp selbst hier mit der Polygamie der Erzväter, so führte seine Schwester gegen diese Position kritisch Paulus und Christus an.6

Elisabeth von Calenberg-Göttingen (gest. 1558) führte nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1542 mit der von Anton Corvinius verfassten Kirchenordnung die Reformation in Calenberg-Göttingen ein. Zwar konnte sie nur vier Jahre lang eigenständig regieren, bevor ihr Sohn Erich, nachdem er 18-jährig die Regentschaft übernommen hatte, das Territorium zum alten Glauben zurückführte. Jedoch verfasste sie 1545 den Fürstenspiegel für ihren Sohn – sie ist damit die erste Verfasserin eines evangelischen Fürstenspiegels – und versuchte so, ihn auf den neuen Glauben einzuschwören. Neben diesem Fürstenspiegel sind zahlreiche Lieder, ein Regierungshandbuch, ein Sendbrief an ihre Untertanen, eine Ehestands- und ein Witwentrostbuch erhalten.7 Elisabeth ist auf dem Titelblatt der Kirchenordnung abgebildet. Sie hat die Einleitung der Kirchenordnung selbst verfasst und stellt in ihr die bisherige Situation der Kirche und der Christenheit dar:

»Nu ists aber jhe am tage und klagens viel verstendiger leut, das die arme christenheit lange zeit mit viel irthumbs durch die irrigen geister, von welchen Paulus sagt 1. Timot [1ff.], beladen und umbgefurt worden sey. Denn seind wir nicht durch menschengebote und -lahr von dem evangelio und der warheit schentlich abgefurt? Und das wir etliche artickel erzelen, was haben wir, ehe denn das evangelium widerumb aufkam, gewust vom catechismos, das ist von der kinderzucht? Was wusten wir vom rechten brauch des hochwirdigen abendmahls? Wo lerete man recht von der wirde der heiligen tauf? Wo hat man recht gehandelt den artickel von vergebung der sünde? Von der justification? Von rechtschaffen guten werken? Von dem heiligen kreuz? Seind nicht die geistlichen mit lautern fabeln umbgangen? War es nicht dahin komen, das man vergebung der sunde umb gelt, nicht on merklichen nachteil des verdinsts Christi, verkauft hat? Wölte aber jhemand solchs leugnen, so sage er uns, warumb denn der ablas in Deutschland so gemein worden sey?«8

Ganz im Sinne des lutherischen sola scriptura setzt sie mit dem 1. Timotheusbrief ein, in dessen erstem Kapitel Paulus vor falschen Gesetzeslehrern warnt, um in Folge die Erneuerungen aufzuzählen, die die Wiederentdeckung des Evangeliums mit sich gebracht hat: An erster Stelle steht für sie der Katechismusunterricht, konkretisiert als maßgeblich für die Kindererziehung. Es folgen die Sakramente, bei denen das Abendmahl an erster Stelle vor der Taufe steht. Sündenvergebung und Rechtfertigung, gute Werke und das Kreuz müssen im Mittelpunkt der Lehre stehen – der Ablass als Erlass der Sündenstrafe mit Hilfe von Geld wird als vormals gängiges Mittel der Sündenvergebung dagegengestellt. Zentrale Topoi lutherischer Lehre sind damit prägnant zusammengefasst. Im Vorwort betont sie, als tutrix, als Vormünderin ihres Sohnes, zu handeln, die sich aufgrund der ungeklärten Situation zwischen Altgläubigen und Protestanten nach dem Reichstag von Regensburg 1541 entschlossen hat, für Klarheit in Religionsdingen zu sorgen, und sich dabei am Vorbild ihres Bruders, JoachimII. von Brandenburg, orientiere, der sich 1539 auf die Seite der Reformation gestellt hatte.9 Aus diesem Grund habe sie befohlen, dass die falschen Gottesdienste aufzuhören haben und dass das Wort Gottes »rein und lauter zu predigen« sei.10

Um die Ordnung durchzusetzen, ließ sie vom 17. November 1542 bis zum 30. April 1543 eine Visitation der Klöster und Pfarrkirchen des Landes durchführen.11 Vom 4. November 1542 ist außerdem eine Klosterordnung datiert, die keine Auflösung verfügte, sondern eine Umgestaltung in evangelischem Sinne. Zum Teil kam es zu Umwandlungen in evangelische Damenstifte.12 Elisabeth nahm am 8. Dezember 1542 persönlich an einer solchen Visitation im Nonnenkloster Weende teil. Es kam weder zu Schließungen noch zu Vertreibungen von Nonnen oder Mönchen. Am 16. März 1543 erließ sie ein allgemeines Mandat an alle Obrigkeiten über die Bestrafung von Unzucht und Ehebruch und zeigte damit ihr Bestreben, auch auf die sittliche Besserung ihrer Untertanen Einfluss nehmen zu wollen.13

In Genf tritt als erste reformierte Chronistin der Reformation Marie Dentière (gest. 1560) hervor.14 1539 schreibt sie an Königin Margarete von Navarra, um sich gegen die Ausweisung Calvins, Farels und Couraulds aus Genf auszusprechen. Selbstverständlich beruft sie sich auf das Priestertum aller Gläubigen und darauf, dass die Botschaft Jesu allen Menschen gilt:

»Ich frage: Ist Jesus nicht ebenso für die armen Unwissenden und Dummen, wie für die rasierten, kahl geschorenen Herren mit den Bischofsmützen gestorben? Ist etwa gesagt worden: Geht und predigt mein Evangelium den weisen Herren und großen Doktoren? Ist nicht gesagt worden: allen? (Mk. 16,15) Haben wir zwei Evangelien, eins für Männer und eins für die Frauen? Eins für die Weisen und eins für die Verrückten? Sind wir nicht eins in unserem Herrn? (Gal. 3,28)

In wessen Namen sind wir getauft worden, im Namen von Paulus, Apollon, des Papstes oder Luther? Nicht im Namen Christi? Er ist sicher nicht aufgeteilt. (1Kor. 1,12f.; 3,5f.)«15

1.2 KONKRETE ALLTAGSFRÖMMIGKEIT

Im 16. Jahrhundert muss der Protestantismus als Konfession gewissermaßen etabliert werden, muss aus der neuen Theologie eine neue Frömmigkeit entstehen. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass eine Fülle evangelischer Gebetbuchliteratur entsteht, die versucht, für alle Widerfahrnisse eines christlichen Lebens Trost durch das auf die Situation zugespitzte Gebet zuzusprechen und dabei auch Anweisungen für das angemessene christliche Leben zu geben. In einer Schrift von 1542 heißt es als Trost für Frauen, deren Kind direkt nach der Geburt gestorben ist:

»Wie wol man nicht wissen sol noch kan Gottes heimlich Gericht in solchem fall, warumb er solche Kindlein, da bey aller müglicher vleis geschehen ist, nicht hat lassen lebendig geborn und getaufft werden, So sollen sich die Müttere doch des zufrieden geben und gleuben, das Gottes wille allzeit besser sey weder unser wille ist, ob uns nach fleischlichem dunckel viel anders ansihet, und zuforderst daran nicht zweifeln, das Gott darumb weder uber die Mütter noch andere, so dazu gethan, erzürnet sey. Sondern sey eine versuchung zur gedult.«16

Es ist der undurchschaubare Wille Gottes, der hier geschieht, den die Mütter akzeptieren müssen, der auf jeden Fall besser ist als alles fleischliche Wollen. Die Mütter trifft keine Schuld, und sie dürfen sich dessen gewiss sein, dass ihr Kind durch ihr Gebet bei Gott angenommen ist. Niemand Geringerer als Luther selbst hat diesem Thema eine kleine Trostschrift gewidmet, die nicht moralisiert, sondern zum Vertrauen auf das Gebet auffordert. Sie schließt:

»Summa, sihe du allermeist darauff, das du ein rechter Christen seist/und also im rechten glauben zu Gott beten vnd herztlich seufftzen lerest, es sey in dieser oder allen anderen nöten. Als denn las dir nicht leide sein und sorge nichts, widder für dein Kind noch für dich selbest, Und wisse, das dein gebet angenehm ist und Gott alles viel besser machen wird, weder du begreiffen oder begeren kanst.«17

Es gibt keinen moralisierenden Unterton, sondern die Klage ist erlaubt, und das Gottvertrauen äußert sich in dem Vertrauen, dass, wenn Gottes Handeln die menschliche Vernunft übersteigt, die Menschen sich dennoch geborgen fühlen dürfen, auch im Hinblick auf das verlorene Kind. Noch deutlicher äußert dies der Augsburger Pfarrer Jeremias Schweiglin, der in einem Trostbuch für schwangere und gebärende Frauen bei Tod des Kindes folgendes Gebet vorschlägt:

»Ach getreuer Gott, barmherziger Vater/wir klagen dir unser ängstliches Betrübnis: Es hat leider der bitter Tod unser liebes Erblein/der Sünde halben/[…] in Mutterleibe jämmerlich ermordet […] auch ungezweiffelt hoffen, wir werden es dermal einst bei dir in ewiger Gesundheit und englischer Klarheit selig finden und anschauen.«18

Hieran sieht man, wie eminent praktisch ausgerichtet diese Literatur ist; sie will sowohl trösten als auch die durch die Situation angefochtene Gottesbeziehung wiederherstellen. Der Tod des Kindes wird beklagt, der Grund für seinen Tod liegt in der nicht näher bezeichneten Sünde, im Prinzip in der Erbsündhaftigkeit aller, dennoch ist es ein jämmerlicher Mord! Der Tod wird nicht relativiert. Jedoch ist das Kind nicht verloren, die Eltern dürfen hoffen, es im Eschaton wohlbehalten, selig und gesund zu treffen.

Zu dieser Gebrauchsliteratur, die man im weiteren Sinne als Ratgeberliteratur bezeichnen könnte, zählt gleicherweise die christliche Hausväterliteratur, die nicht nur den Hausvätern, sondern insgesamt den Eheleuten genaue Anweisungen gibt, wie sie ihre Ehe zu verstehen haben. Hieran wird deutlich, wie die Frömmigkeit mit dem weltlichen Leben verbunden, aus der Kirche hinaus in den Raum des Privaten geholt wird. Diese Privatheit spiegelt sich dann auch in den Gebeten und Ratschlägen bzw. Verständnishilfen, die den Menschen gegeben werden.

Ein Augsburger Pfarrer lässt in einem Trostspiegel, der 1580 veröffentlicht wurde – und in dem gerne auch aus Jesus Sirach und den Proverbia zitiert wird (aber auch aus Augustin, Plinius und Livius) –, den christlichen Ehemann ein recht pragmatisches Gebet sprechen:

»Almechtiger gütiger Gott / der du den H. Ehestand selbst eingesezet und durch deines lieben Sons Jesu Christi erstes wunderzeichen / verehret und gezieret hast / als ein solchen stand / der dir angenem ist […]. Wehre dem Eheteuffel / dass er nit zwitracht und zanck / zwischen uns erzeuge / vnnd einmenge / vnd wo wir etwan auß Schwachheit vbereilet / uneins würden / so hilff / dass wir vns / baldt miteinander wider versönen.

Gibt auch weiter gnad / dass ich mich keins andern Ehegemals und Weibesbilde gelüsten lasse / oder dasselbige mit einem bösen auge / ihr zu begeren anschaue. Behüte auch mein Weib / Kinder / vnnd Gesinde / für kranckheit / unnd allem ungemach / nach deinem Göttlichen vätterlichen Willen.

Du wöllest auch mich / durch deinen Geist dermassen regieren / dass ich meines beruffs fleissig warte / im schweiß menes Angesichts mein brote esse / auch mich nichts lasse verdriessen / ob es mir schon blutsauwer muß werden / seitemal du es dergestalt / als zur straffe der sünden / verordnet hast / […].

Hilff auch das Creutz (so nicht aussen bleibt / etc.) mit gedult tragen / vnnd nach diesem gantz kurtzem Leben versamle uns in dein Reich / zu allen Gottseligen Eheleuten / Amen.«19

Auffällig ist hier, dass die Einsetzung des Ehestandes durch Gott allein nicht ausreicht, sondern noch durch Christi Wunder auf der Hochzeit zu Kana zusätzlich legitimiert wird. Schlimmstes Eheproblem sind Uneinigkeiten und Zankereien, an zweiter Stelle steht die Untreue, von der an anderer Stelle steht, dass sie sowohl bei Frauen wie bei Männern immer mehr zunehme. Der Ehemann trägt nicht nur Verantwortung für die Ehefrau, sondern auch für Kinder und Gesinde – das Konzept des ganzen Hauses und des Patriarchats des Hausvaters wird vorausgesetzt. Konsequenz des Sündenfalls ist für den Mann die Mühsal der Arbeit, die ebenfalls im Gebet bedacht wird. Im Reich Gottes – so die Hoffnung – werden dereinst die Eheleute, die eine christliche Ehe geführt haben, wieder vereint.

Gebetbücher zeigen somit zum einen die Interessenlagen der damaligen Gesellschaft: Ratgeber für das christliche Ehe- und Familienleben, Sterbetrost und Haushaltsführung, das sind Zentralthemen. Zum anderen jedoch setzen sie eine Praxis des Gebets voraus, die in Beispielen entfaltet wird und letztlich zur Selbstreflexion und Gottesbeziehung führt, wie es ansatzweise auch im obigen Gebet schon deutlich wurde. Anfang und Ende des Gebets verweisen jeweils auf Anfang und Vollendung christlichen Lebens bei Gott bzw. im Reich Gottes. Innerhalb dieser Rahmung soll dann offen über eigene Probleme und eigene Gefährdungen reflektiert werden.

Bezeichnenderweise heißt ein evangelisches Gebetbuch aus dem Jahr 1537, das höchstwahrscheinlich von einer Frau verfasst worden ist, »Feuerzeug christlicher Andacht«, d.h., das Gebetbuch soll ein Hilfsmittel sein, um den Glauben zu entzünden und zu verifizieren.20 Wörtlich heißt es in der Vorrede:

»Zu sollichem werck das hertz zubewegen / wirdt diß büchlein fast [= sehr] wohl dienen / als das in sonderheyt die begird vnnd andacht zu Gott erregt vnnd anzündt / also das man in lerne förchten / lieben / loben vnd für augen haben. Möchte auch wol genent werden / Itinerarium salutis / ein wegbericht zum heyl vnnd seligkeyt. Weyl David Gottes lob ein weg zum heyl nennet / aber doch wöllen wirs anders tauffen vnd nennen ein feüerzeüg etc. Als das ein feür im herzen anzündt / welliches vnnser lieber Herr Jesus Christus auff erden hat wöllen senden / das es brennen solt / vnnd die menschen zu Gott treybenn.«21

1.3 EHE UND NEUE, NICHT ASKETISCHE MÄNNLICHKEIT

In neue Darstellungen muss die Ehe als neue Lebenskategorie für die ehemals zum Zölibat verpflichteten Priester einbezogen werden.22 Die Inszenierung der Ehe ist ein Phänomen des reformatorischen Umbruchs, die etwas für die Reformation Elementares deutlich machen wollte: die Weltzuwendung und demonstrative Sinnlichkeit des neuen Glaubens – eigentlich ein Motiv, das man dem Protestantismus gemeinhin nicht unterstellt.23 Im 16. Jahrhundert zeigt die Diskussion um die Priesterehe, dass sie einen Tabubruch, einen Skandal bedeutete, um dessen Anerkennung durch die Laien gekämpft werden musste. Die angloamerikanische Forschung vertritt hier häufig die These, es handele sich bei der reformatorischen Aufwertung der Ehe vornehmlich um eine Bändigung der Sexualität (»taming the beast of sexuality«).24 Im Vordergrund steht anfangs, jedenfalls bezogen auf die Priesterehe, die Anerkennung der männlichen Sexualität überhaupt.

Erste Diskussionen um die Priesterehe beginnen um 1520. Martin Luther hatte 1520 in seiner Adelsschrift bereits merken lassen, dass er ein genaues Bild der Situation hatte, die faktisch darin bestand, dass viele Priester im Konkubinat lebten, weil ihnen die Ehe verboten war und sie deswegen schwere Skrupel hatten. Obwohl Luther hier bereits für das Ausleben natürlicher Bedürfnisse plädiert, bezieht er noch keine eindeutige Position.25 Eindeutig ist für ihn, dass der Papst über die Ehelosigkeit eines Priesters nicht verfügen könne, »als wenig er macht hat zuuerpieten / essen / trinken / vnd den naturlichenn auszgang / odder feyst werdenn / drumb ists niemandt schuldig zuhaltenn / unnd der Bapst schuldig ist aller sund / die dawider geschehen / aller seelen / die dadurch verloren sein«.26 Sexualität gehört für Luther zu den natürlichen Bedürfnissen des Menschen. Er sieht anhand einiger Pastoralbriefstellen (1Tim 3,2; Titus 1,6) eine eindeutige biblische Fundierung der Priesterehe.27

Noch schritten allerdings nicht die Wittenberger Reformatoren selbst, sondern nur ihre Schüler zur Tat. Sie wurden jedoch von den Wittenbergern juristisch und in schriftlichen Stellungnahmen unterstützt: Im Mai 1521 heiratete der Kemberger Priester Bartholomäus Bernhardi, der in Wittenberg ausgebildet worden war und dort an der Artistenfakultät gelehrt hatte.28 Insofern als die Kemberger Propstei dem Wittenberger Allerheiligenstift inkorporiert war, waren Stift und Universität von diesem Schritt betroffen. Luthers Freund und Kollege in Wittenberg, Andreas Bodenstein von Karlstadt, erzielte dann mit seiner schriftlichen Verteidigung dieser Ehe einen publizistischen Erfolg.29 Die Druckorte seiner ›Apologie‹ zwischen Paris und Königsberg, die zahlreichen Neuauflagen und Neubearbeitungen zeigen ein vitales Interesse an ihr und eine »geradezu europäische Wirkung der Schrift«.30

Bereits im Januar 1522 inszenierte Karlstadt seine eigene Hochzeit als »propagandistische Aktion« mit öffentlichem Einladungsschreiben an die weltlichen Obrigkeiten und lud die »gantz universitet« ein. Bernd Moeller urteilt: »Der Wittenberger Theologieprofessor und Stiftsherr hatte aus ihr eine propagandistische Großaktion gemacht, er hatte ›eine Show abgezogen‹.«31 Justus Jonas kommentierte das Spectaculum folgendermaßen: »die meisten ahmen ihn glücklich und tapfer nach«.32

Als Wenzel Linck 1523 als einer der ersten reformatorischen Prediger in Altenburg öffentlich heiratete, reiste die Wittenberger Prominenz, sprich: Luther, Melanchthon, Jonas, Schurff, Bugenhagen, Lukas Cranach – um nur die Bekanntesten zu nennen – nach Altenburg, um ihn zu unterstützen bzw. den offenen Widerruf der Mönchsgelübde Lincks fürbittend zu begleiten und zu bekräftigen, dass er damit den evangeliumsgemäßen Weg einschlüge.33 Zudem war es wohl Luther selbst, der die Ehe einsegnete und eine Predigt hielt, die leider nicht überliefert ist. Bernd Moeller spricht von einer »Rebellion gegen das herkömmliche Verständnis der Gottesbeziehung selbst«, weil Wenzel Linck nicht Zölibatsbruch beging, sondern sein Mönchsgelübde öffentlich widerrief. Luther qualifizierte den frisch Verheirateten dann als einen ›neuen Mann‹, ja, als einen ›neuen Menschen‹ und ›neuen Mann‹.34 Offensichtlich vollendet für Luther nun die Ehe die Bestimmung des Menschseins. Analog kann er sagen: »Wer sich der Ehe schämt, schämt sich auch, dass er ein Mensch ist.«35 Diese Ebene der Argumentation zeigt ein Verständnis von Männlichkeit und (männlicher) Menschlichkeit, die die Sexualität akzeptiert und als elementar empfindet.

Der Straßburger Pfarrer Matthäus Zell verheiratete am 9. November 1523 den Leutpriester Anton Firn unter großer Beteiligung der Bevölkerung vor dem Münster. Im November veröffentlichte Zell die gehaltene Predigt, in der er die Priesterehe als dem sola scriptura gemäß rechtfertigt. Die Heilige Schrift entlarve die Unzucht des Klerus als Sünde.36 »Durch ihre Heirat hätten Anton und Katharina Firn ›der teufels vn des Antichrists bande starckmütigklich zerrissen / vn das schwert des gottsworts dapfferlich in die hend‹ genommen.«37

Am 3. Dezember 1523 heiratete Zell selbst und wurde von Martin Bucer getraut. Die Brautleute erhielten das Abendmahl in beiderlei Gestalt – dies war das erste Mal, dass das in Straßburg geschah. Damit wurden sowohl der Öffentlichkeitscharakter dieser Handlung als auch die demonstrative Aufwertung der Ehe nochmals gestärkt. Katharina Zell, die Ehefrau, verteidigte 1524 selbst ihre Eheschließung. Dass hier eine Priester-Ehefrau erstmals und wohl singulär für das 16. Jahrhundert das Wort ergreift, steht ebenfalls im Kontext der ›Umwertung der Werte‹ innerhalb der Reformation.38 Bei Katharina Zell handelte es sich um eine ausgesprochen gebildete Straßburgerin, die aus der führenden Handwerkerschicht der elsässischen Reichsstadt stammte. Der Vater war im Rat der Stadt vertreten. Sie selbst bewegte sich im Umkreis frommer, angesehener Bürgerfrauen.39 Die Lektüre von Lutherschriften führte schließlich zu ihrer entschiedenen Wende zur Reformation. Ihre Eheschließung war für sie ein »Bekenntnisakt im Einsatz für das Evangelium«.40

Katharina Zell setzte sich unter anderem mit den Gerüchten auseinander, die in Straßburg über ihre Ehe bzw. über sie und ihren Mann kolportiert wurden. Damit wird deutlich, dass der Angriff auf das Zölibat von der altgläubigen Seite wahrgenommen, relativiert und desavouiert wurde. Die Glaubwürdigkeit ihrer beider Ehe wird angetastet. Dagegen wehrt sie sich. Folgende Gerüchte hat sie gehört: Sie sei ihrem Mann weggelaufen. Er habe sich erhängt, aus Leid, dass er sie geheiratet habe. Er habe eine Bürgerin in einem Garten verführt. Er habe sie [d.i. Katharina Zell] geschlagen. Sie habe ihn bei einer Magd liegend gefunden, und weil sie das nicht akzeptiert habe, habe er sie wiederum geschlagen und aus dem Haus gejagt.41 Damit wird von der Gegenseite unterstellt, dass die nun verheirateten Priester aufgrund ihrer Aufgabe des Keuschheitsgelübdes insgesamt die Kontrolle über ihre Emotionen und ihre Sexualität verloren hätten. Katharina Zell schlägt argumentativ zurück. Kurz dementiert sie die Unterstellungen, aber ausführlich und schonungslos schildert sie die bisherige Situation der Kleriker, die sie der »sündtflüssige[n] Sodomitische[n] Noezytische[n] hurerey«42 bezichtigt. Ihrer Zustandsbeschreibung mangelt es nicht an Drastik: »o blintheit der häupter / wie sehen jr hie einander zu / die aller erberkeit sollten geneigt sein / und die helffen hanthaben die miessen [= müssen] selbs von inen sagen / das einer fünff / sechs huren hab / der ander syben kindbetterin uff ein zyt / und dannoch ein hüpsche metzen [= mädchen] im huß auch«43. Sie unterstellt den Priestern, dass sie sich gegen eine Änderung wehren, weil das für sie bedeuten würde, sich auf die Monogamie einzulassen und nicht mehrere Frauen gleichzeitig zu haben und sie wechseln zu können.44 Auch würden die ehelichen Pfarrer endlich den Ehebruch strafen. Katharina Zell spricht damit schonungslos die Zölibatsvergehen der Priester an. Sie sieht sich gemeinsam mit ihrem Mann als »Arbeitsgemeinschaft für den Glaubenskampf« in seelsorgerlicher Verantwortung für die Gemeinde und ergreift als »Kirchenmutter« – so eine Selbstbezeichnung – und Seelsorgerin das Wort. Ihre Kontrastierung der frommen Pfarrerehe einerseits, die sie mit ihrem Mann führt, und dem zuchtlosen Leben der Priester andererseits dient selbstverständlich auch der Stabilisierung ihres eigenen Status.

2 DAS 20. JAHRHUNDERT: AUFBRÜCHE

Weitgehend unbemerkt geblieben und meist nicht in den kirchengeschichtlichen, geschweige denn in den geschichtswissenschaftlichen Darstellungen des 20. Jahrhunderts reflektiert, gab es eine Revolution des protestantischen Frauenbildes – und damit Jahrhunderte langer evangelischer Tradition –, die ich exemplarisch anhand von drei Entwicklungen charakterisieren werde.

Das 20. Jahrhundert eröffnete erstens den protestantischen Frauen den Weg ins Theologiestudium und in den 60er Jahren auch die Ordination. Protestantische Frauen schlugen den Weg ins Theologiestudium ein, obwohl es für sie zunächst keine Berufsaussichten gab. In zähem Ringen wurde die Männerdomäne Pfarramt erobert.

Die evangelische Kirche gab zweitens ihre repressiven Moralvorstellungen in Hinblick auf vorehelichen Geschlechtsverkehr auf und zog sich, wie Simone Mantei es plakativ gesagt hat, »aus den Schlafzimmern der Nation« zurück.45 Das heißt, sie überließ mündigen Frauen und Männern die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt ihrer Partnerschaft sie eine sexuelle Beziehung eingehen, und verwies hierfür nicht mehr strikt auf die Ehe – die mindestens im Luthertum doch bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts geradezu als existenzbestimmend für die protestantische Frau galt. Hier geschah meines Erachtens eine entscheidende Wandlung im evangelischen Frauenbild, das zwar in den protestantischen Dogmatiken und Ethiken des 20. Jahrhunderts keinen Eingang fand, aber deutliche gesellschaftliche Veränderungen spiegelt, die bewirkten, dass sich protestantische Frauen auf den Weg in die Gleichberechtigung machten. Sinnfällig wird diese revolutionäre Veränderung am Rollenmodell Diakonisse, das als Erfolgsmodell des 19. Jahrhunderts nicht mehr weitertransportiert werden kann. Das ist eine Revolution, auch wenn sie als solche nicht wahrgenommen wird.

Mit diesen beiden parallelen Aufbrüchen ging schließlich drittens die Entstehung einer feministischen Theologie einher, die auf Gemeinde- bzw. Verbandsebene dezidiert aus einem politischen Engagement von Frauen entstand – allerdings beschäftigten sich längst nicht alle kirchlich gebundenen Frauen mit diesen Fragen. Während die feministische Theologie zunächst einer Repristination betont weiblicher positiver Eigenschaften verpflichtet war, entwickelte sie sich zur Genderforschung weiter und stellt nun zunehmend ontologische Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit infrage.

2.1 INKLUSION UND PROFESSIONALISIERUNG: DER WEG INS GLEICHBERECHTIGTE PFARRAMT

Erst im 20. Jahrhundert öffneten sich für Frauen auch die Universitäten. Seit 1908 konnten sich in Preußen Frauen für ein Studium, und damit auch für das Theologiestudium einschreiben.46 Ihre einzige Abschlussmöglichkeit war die Promotion. Sie hatten noch keine Möglichkeit, ein kirchliches Examen abzulegen. 1922 wurde in der Verfassung der Kirche der Altpreußischen Union erstmals erwähnt, dass man theologisch gebildeten Frauen eine kirchliche Anstellung gewähren solle.47 Zwischen 1924 und 1927 waren an allen deutschen Universitäten 65 Frauen für Theologie eingeschrieben – zum Vergleich:48 Im Jahr 1925 standen dem 1811 männliche Theologiestudierende gegenüber.49 Seit 1927 bestand in der Kirche der Altpreußischen Union die Möglichkeit eines kirchlichen Abschlusses für Frauen. Sie wurden als voll ausgebildete Theologinnen als »Vikarinnen« eingesegnet, nicht ordiniert. Sie konnten in einem Vertrags- oder Beamtenverhältnis eingestellt werden. Sowohl in der Dienstbezeichnung wie in der Bezahlung als auch in der Einsetzung ins Amt geschah keine Gleichstellung mit den männlichen Pfarrerkollegen. Ein »Geistlicher« konnte nur männlichen Geschlechts sein.50 Die Vikarinnen durften nicht die Sakramente verwalten. Zusätzlich galt für sie die Zölibatsklausel: Frauen, die heirateten, mussten den Beruf aufgeben. In anderen Landeskirchen wurden diese theologisch ausgebildeten Frauen als »Pfarramtshelferin« oder »Pfarramtsgehilfin« bezeichnet.

Im Zweiten Weltkrieg übernahmen viele Vikarinnen den vollen Dienst in Kirchengemeinden, wurden aber nach dem Krieg trotzdem nicht zum vollen Pfarramt zugelassen, sondern erhielten in den meisten Landeskirchen gegen Ende der 40er Jahre den Titel »Pfarrvikarin«. Immerhin weitete die Kirche der APU 1944 ihre Bestimmungen – sicher notgedrungen – folgendermaßen aus:

»(1) Bibelstunden, Andachten und Mithilfe in der Gemeindeseelsorge werden ihr allgemein zuerkannt; in besonderen Situationen darf sie darüber hinaus Gemeindegottesdienste halten, Sakramente geben und die herkömmlich vom Pfarrer zu vollziehenden Amtshandlungen vornehmen. (2) Eine Vikarin im Dienst einer Kirchengemeinde soll an den Sitzungen des Gemeindekirchenrats mit beschließender Stimme teilnehmen.«51

Allerdings änderten diese Bestimmungen nichts am Status der Theologinnen, selbst innerhalb der Teile der Kirche, die sich zur Bekennenden Kirche zählten.52

In den Kirchengesetzen der APU von 1952/53 wird von dem »Amt der Vikarin in einer besonderen Gestalt« gesprochen. Sie wird zwar als Pfarrvikarin ordiniert, bekommt aber ihren Tätigkeitsbereich vorgeschrieben. Sie hat nur mit Antrag eine Stimme im Gemeindekirchenrat. Sie muss, wenn sie heiratet, das Amt verlassen.53 Von der Arbeit der Theologinnen wird weiterhin als »kirchlicher Dienst besonderer Art« oder »geistliches Amt besonderer Art« gesprochen, d.h., in der Nachkriegszeit wurden den Theologinnen erneut Beschränkungen auferlegt.54 Faktisch arbeiteten die Theologinnen nach dem Kriege in Sonderpfarrstellen im Bereich der Landeskirchlichen Frauenarbeit, der Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge, als Kreiskatechetinnen und Stadtvikarinnen – das reguläre Gemeindepfarramt blieb ihnen noch vorbehalten.55

Die faktische Gleichstellung wurde erstmals 1962 innerhalb der Kirche der APU auf dem Gebiet der DDR erreicht. Die Diskussionen um das volle Pfarramt hielten unterdessen an.56 Am 1. Januar 1978 kam es schließlich zur vollen rechtlichen Gleichstellung der Frau in allen Gliedkirchen der EKD bis auf die lutherische Landeskirche von Schaumburg-Lippe, die die Frauenordination erst 1991 einführte.57 Die Berufung von Maria Jepsen zur ersten Bischöfin einer Landeskirche schließlich im Jahr 1992 und die Ernennung der hannoverschen Bischöfin Margot Käßmann zur EKD-Ratsvorsitzenden 2009 zeigen, wie relativ schnell der Weg in die Gleichstellung gegangen wurde. Indem die Kirchen also – wenn auch zunächst eingeschränkt – eine Professionalisierung ermöglichten, betraten sie langfristig den Weg zur vollen Gleichstellung. Dies gehört zu den »revolutionären Strukturänderungen« der evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert.58

Im Vergleich mit anderen christlichen Kirchen und Denominationen haben die deutschen evangelischen Landeskirchen damit eine progressive Haltung eingenommen, die weder gesamteuropäisch oder gar weltweit verwirklicht ist. Diese Veränderungen stehen selbstverständlich in Zusammenhang mit der veränderten staatlichen Gesetzgebung, vor allem dem staatlichen Gleichberechtigungsgesetz von 1957.59

2.2 SELBSTBESTIMMUNG IN HINBLICK AUF EHE UND SEXUALITÄT

In Auseinandersetzung mit der »sexuellen Revolution« votierten die Protestanten seit den 1960er Jahren – wenn auch nicht im absoluten Konsens und u.a. unter Protest evangelikaler Gruppen – für die sexuelle Selbstbestimmung von Frau und Mann – während Papst PaulVI. mit der am 31. Juli 1968 als Ansprache gehaltenen Enzyklika Humanae Vitae genau diese sexuelle Selbstbestimmung, die auch den Gebrauch von Verhütungsmitteln erlaubte, nicht akzeptierte, sondern sich explizit gegen jede Form künstlicher Empfängnisverhütung aussprach. Mit Bezug auf die Enzyklika Casti Conubii von Papst PiusXI. aus dem Jahr 1930 hielt er daran fest, dass »›jeder eheliche Akt‹ von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben muss«.60 Einzig sei »nach kirchlicher Lehre den Gatten erlaubt, dem natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktion zu folgen, dabei den ehelichen Verkehr auf die empfängnisfreien Zeiten zu beschränken und die Kinderzahl so zu planen, daß die oben dargelegten sittlichen Grundsätze nicht verletzt werden«.61

Wiederum setzte sich die evangelische Kirche mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik auseinander. Sehr schnell wurde deutlich, dass hier die bisherige christliche Normenstruktur infrage gestellt wird. Seit 1962 ist mit der sogenannten Antibabypille ein Kontrazeptivum für Frauen auf dem Markt, das fast 100 Prozent sicher Sexualität von Fortpflanzung trennt. Die Reformen des Sexualstrafrechtes 1969 und 1973 schließlich stellen Unzucht – d.h. Sexualität vor bzw. außerhalb der Ehe und Homosexualität – nicht mehr unter Strafe. Eine breite Sexualaufklärung, die in den Schulen verankert und medial vermittelt wird – beispielsweise durch den durch das Bundesgesundheitsministerium 1967 hergestellten Aufklärungsfilm »Helga«, den über sechs Millionen Deutsche in den Kinos sahen –, sowie die Experimente der Studentenbewegung (Kommune I) führten insgesamt zu einem liberaleren Umgang mit Sexualität, auf den auch die Kirche reagieren musste.62 Der Rat der EKD berief deshalb 1966 ein Gremium, das sich mit sexualethischen Fragen befassen sollte. Die Denkschrift des Gremiums, die 1971 verfasst wurde, machten sich die Kirchenleitungen jedoch – als zu fortschrittlich – nicht zu eigen, und sie erschien auch nicht als offizielle Denkschrift des Rates der EKD. Unter anderem wurde dort formuliert:

»Der Mensch lebt nur als Mann oder als Frau; er ist also durch seine Sexualität bestimmt. Das geschlechtliche Gegenüber und die Begegnung von Männern und Frauen haben ihren Sinn in sich selbst.«63 Deshalb diene Sexualität nicht in erster Linie der Fortpflanzung. Konsequent wird auch die Empfängnisverhütung anerkannt.64 Selbstverständlich erfolgt ein breites Plädoyer für die Ehe. Partnertausch und Gruppensexualität werden ausdrücklich abgelehnt.65

»Ebenso geht wechselnder Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Personen an der Erfahrung einer vertieften Partnerschaft vorbei. Er mißachtet fast stets die Person des anderen und dient, auch wenn gegenseitige Übereinstimmung vorliegt, lediglich der Befriedigung eigener Wünsche, die den anderen Menschen zum Objekt machen.«66

Allerdings wird es der Gewissensentscheidung der Partner überlassen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb ihrer Beziehung es zum Geschlechtsverkehr kommt, der damit nicht auf die Ehe beschränkt wird, auch wenn dies verklausuliert formuliert wird:

»In der christlichen Ethik herrscht die einhellige Überzeugung, daß volle geschlechtliche Partnerschaft ihren Ort in der Ehe hat. Doch wird auch die Notwendigkeit anerkannt, sexuelle Entwicklungsprozesse differenziert zu sehen. Daher wird Geschlechtsverkehr verlobter oder fest befreundeter Paare in einer ganzheitlich-personalen Beziehung, die mit der Absicht auf Dauer verbunden ist, anders gesehen als das ›Ausprobieren‹ mit wechselnden Partnern.«67

Innerhalb der universitären Theologie gab es eine auf wenige Personen (Siegfried Keil, Hermann Ringeling, Gyula Barczay, Joachim Scharfenberg, Wolfgang Trillhaas) beschränkte Zustimmung zu dieser Denkschrift, weder in den Kirchenleitungen noch auf der Gemeindeebene machte man sie sich entschieden zu eigen. Dennoch stellte sie ein Votum dar, das den Christinnen und Christen Selbstbestimmung erlaubte und, wie der Ethiker Siegfried Keil es betonte, nicht eine »Revolution der Unmoral«, sondern eine »Herausbildung personaler Verantwortungsstrukturen« fördern wollte.68 Dennoch ist in dieser Zeit – und die kontroverse Diskussion um die Sexualdenkschrift zeigt es – von einem Normendissens im kirchlichen Raum auszugehen, der jedoch nach und nach zu immer größerer Toleranz gegenüber nichtehelichen Partnerschaften und damit einer gelebten Sexualität außerhalb der Ehe führte.69 Es gab – und gibt bis heute – entschiedene Gegner dieser Öffnung, die sich nun zu evangelikalen Kreisen orientierten oder ganz von der evangelischen Kirche abwandten, wie die EKD-Synodale und Psychotherapeutin Christa Meves, die in den 1970er Jahren zahlreiche Schriften zur Ehe in der Moderne und ihren Gefährdungen veröffentlichte70 und schließlich 1987 zum Katholizismus konvertierte.71 Die Debatten um Ehe und Sexualität, wie sie vornehmlich durch evangelisches Schrifttum verbreitet wurden, zeigten starke Divergenzen der Argumentation zwischen den sich von den gesellschaftlichen Entwicklungen negativ abgrenzenden evangelikalen und den nichtevangelikalen Verlagen.72 Im Hinblick auf eine unbedingt positive Bewertung der Ehe und einer Skepsis gegenüber der Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften blieben sich evangelikale und nichtevangelikale ähnlich: So richtete sich die 1985 erschienene Schrift der EKD »Ehe und nichteheliche Lebensgemeinschaften. Positionen und Überlegungen aus der Evangelischen Kirche in Deutschland« gegen die »zunehmende Ehemüdigkeit«.73 Auch wenn die in solchen Gemeinschaften lebenden Paare nicht aus der christlichen Gemeinde ausgeschlossen werden, bleibt die »Ehe Grundgestalt für das Zusammenleben von Mann und Frau, gegen deren Entwertung und Relativierung sich die Kirche wendet«.74

Im Hinblick auf die Debatten um die Reform des Paragrafen 218 in den 1970er Jahren votierte der landeskirchliche Protestantismus ebenfalls pluralismus-konform, d.h., er passte sich der gewandelten Rechtslage an – diese Haltung wurde jedoch in einem mühsamen Prozess der Auseinandersetzung, u.a. zwischen dem EKD-Ratsvorsitzenden Dietzfelbinger und dem EKD-Sachverständigen für die Strafrechtsreform Erwin Wilkens, errungen.75 In den Reflexionen spiegelte sich zum Teil ein deutliches Bewusstsein für die veränderte Lage der Frauen in zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts wider, die zunehmend versuchten, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, und ein Verständnis dafür, dass es Notlagen der werdenden Mutter gab, die eine Notlagenindikation als zulässig erscheinen ließen.

Auch die protestantischen Frauen meldeten sich zu Wort: Der Rechtsausschuss der Evangelischen Frauenarbeit unter der Leitung der damaligen Oberkirchenrätin im Kirchlichen Außenamt Elisabeth Schwarzhaupt veröffentlichte eine Stellungnahme, in der es im Einleitungsteil zwar hieß, »Abtreibung bleibt Tötung«, aber zugleich betont wurde, dass eine solche Entscheidung nicht mit Hilfe des Strafgesetzes gefällt werden könne. Es gebe »Situationen, welche die Frau schwer belasten und in denen sie sich – wenn nicht frei von Schuld, so doch mit einem getrösteten Gewissen – dazu entschließen darf, ihre Schwangerschaft abbrechen zu lassen.«76