Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Die Werkstatt

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Fragt man einen Schalke-Fan nach dem größten Schalker aller Zeiten, wird zumeist der Name eines Spielers genannt, der 1905 geboren wurde und 1990 verstarb. Ernst Kuzorra ist die größte Legende in der großen Legende Schalke. Ein Mann aus dem Pott, der sein Leben lang Königsblau trug und Schalke auf und neben dem Spielfeld lebte. Thomas Bertram erzählt erstmals die ganze Geschichte jenes Mannes, ohne den der FC Schalke 04 undenkbar wäre und dessen Biografi e auch ein spannendes Stück Zeitgeschichte ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 614

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Zitate in diesem Buch sind in ihrer Originalfassung wiedergegeben.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufoar.

Copyright © 2021 Verlag Die Werkstatt GmbH

Siekerwall 21, 33602 Bielefeld

www.werkstatt-verlag.de

Alle Rechte Vorbehalten

Satz und Gestaltung: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen

ISBN 978-3-7307-0572-8

Inhaltsverzeichnis

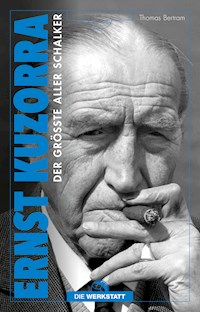

PROLOG: DER MANN MIT DER ZIGARRE

VORWORT: DER GRÖSSTE ALLER SCHALKER

1. DER STOFF, AUS DEM LEGENDEN SIND

2. ORTSTERMIN: BLUMENSTRASSE 34

3. GO WEST, YOUNG MAN!

4. EIN KONFIRMAND SCHIESST TORE

5. KICKENDE KUMPEL

6. SIEGE UND NIEDERLAGEN

7. DIE GOLDENEN JAHRE

8. FAMILIENBANDE

9. BRAUNE SCHATTEN

10. GÖTTERDÄMMERUNG

11. DER LANGE ABSCHIED

EPILOG: ABENDLICHT

ANHANG:

QUELLEN UND LITERATUR

DER AUTOR

PROLOG: DER MANN MIT DER ZIGARRE

Ein Bier und einen Kurzen trinken und dabei eine Zigarre rauchen.

Willi Kuzorra, Bruder von Ernst

Ernst Kuzorra habe ich persönlich nie kennengelernt. Er war Jahrgang 1905, ich bin 49 Jahre später geboren, fast auf den Tag genau vier Jahre, nachdem Kuzorra am 12. November 1950 sein Abschiedsspiel für den FC Schalke 04 absolviert hatte. Aber ich bin Kuzorra oft begegnet - aus der Ferne. Natürlich hat er mich nie gesehen, diesen Knirps, mitten zwischen Tausenden von Schalke-Fans, die alle mindestens einen Kopf größer waren als ich, in der Mehrzahl Hüte trugen und blau-weiße Fahnen schwenkten.

Ich weiß aber noch genau, wann ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Es war der 27. November 1965, ein Samstag. An das Datum erinnere ich mich deshalb, weil mein Vater seine Eintrittskarte aufbewahrte - ich selbst kam damals einfach so ins Stadion - und weil damals sämtliche Spiele der Bundesliga samstags um 15 Uhr 30 angepfiffen wurden. Um 18 Uhr 15 zeigte die ARD-Sportschau Ausschnitte von drei Partien. Dann war der Fußballtag vorbei.

Wenn ich heute an die Samstage meiner Kindheit denke, fallen mir allerdings weder Schalke noch die Sportschau ein. Stattdessen steigt mir der Geruch von Graupensuppe mit Hackfleischklößchen in die Nase. „Sams- tach is Eintopftach!“, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn ich mal wieder lustlos in dem Durcheinander auf meinem Teller herumstocherte. „Haste kein Hunger? Wat anderet gibt et nich!“ Ich sagte nichts und dachte sehnsüchtig an eine Riesenschüssel voll dampfender Spaghetti mit Tomatensoße.

Doch an diesem Novembersamstag ist alles anders. Zwar rühre ich wie stets missmutig in den gräulichen Graupen herum, aber viel Zeit zum Trödeln bleibt mir heute nicht.

Wenige Tage zuvor hat meine Mutter mich mit einem blau-weißen Stück Stoff, das mit Reißzwecken an einem abgesägten Besenstil befestigt ist, überrascht. Und mein Vater hat versprochen: Samstag gehen wir „auf Schalke“.

Ich beeile mich also ausnahmsweise, würge schnell ein paar Löffel hinunter, und schon bin ich weg vom Tisch, ziehe Schuhe und Anorak an und stürze mit der Fahne in der Hand durchs Treppenhaus nach unten auf die Straße, wo mein Vater bereits wartet.

Es ist halb drei. Und es regnet in Strömen. In einer Stunde ist Anstoß. Bis zur Straßenbahnhaltestelle sind es keine hundert Meter. Wir wohnen in Bulmke, in der Oskarstraße, gegenüber vom „Werk“. Das Werk ist der Schalker Verein, nicht der Fußballklub, sondern ein gigantisches Stahlwerk, dessen flackernde Hochofenfeuer Nacht für Nacht den Himmel über Gelsenkirchen erleuchten.

Kurz hinter der Grenzstraße steigen wir aus der Bahn und gehen das letzte Stück zu Fuß, mein Vater und ich mit meiner blau-weißen Fahne. Am Schalker Markt angekommen, haben sich uns bereits zahllose „Schlachtenbummler“ angeschlossen, die alle nur ein Ziel haben: die Glückauf-Kampfbahn, jenen magischen Ort, an dem der FC Schalke 04 seine Heimspiele austrägt und den ich bislang nur vom Hörensagen kenne.

Doch erst einmal heißt es geduldig warten. Denn vor der GlückaufKampfbahn kommt die Glück-auf-Schranke, dort, wo die Gleise der „Con- sol“-Werksbahn die Kurt-Schumacher-Straße kreuzen. Und diese Schranke ist, wenn man Pech hat, geschlossen, denn noch rollen die Kohlenzüge nahezu unaufhörlich in Richtung der Verladehäfen am Rhein-Herne-Kanal.

Mit dem letzten vorbeiratternden Waggon öffnet sich endlich die Schranke. Ein vielstimmiges Brausen erfüllt die Luft, das langsam anschwillt, als wir uns dem Stadion nähern. Es herrscht ein unentwegtes Drängen und Schieben, untermalt von Geschrei und „Schalke“-Rufen.

Eine lange Reihe gelber Straßenbahnen markiert den Endpunkt unseres Fußmarsches. Zur Linken erstreckt sich ein von Bäumen gesäumter Vorplatz mit dem Eingangsportal, das an den Portikus eines antiken Tempels erinnert. Zunächst müssen wir durch die Drehkreuze zwischen den „Säulen“, die als Kassenhäuschen fungieren. Ein Stehplatz kostet 2,90 Mark, mich lässt man drei Tage nach meinem elften Geburtstag umsonst ins Stadion.

Bis zum Anpfiff bleibt noch etwas Zeit. Also bekomme ich eine Bratwurst, mein Vater gönnt sich ein Bier im Pappbecher. Wir erklimmen die Erdwälle, die als Stehplatzränge dienen. Oben angekommen, erhasche ich zum ersten Mal einen Blick auf das grüne Rechteck, das viel kleiner ist, als ich es mir vorgestellt habe. Etwa 20 Meter Luftlinie sind es bis zum Spielfeldrand schräg unter mir, wo auf der Aschenbahn gerade Kolonnen von Rollstuhlfahrern ihre Plätze einnehmen, flankiert von Johanniter-Unfallhelfern, deren rot-weiß-graue Uniformen nicht so recht zum Blau-Weiß aller anderen passen wollen. Ich recke pausenlos den Hals, um nur ja nichts zu verpassen.

Vor der Haupttribüne wird plötzlich etwas aufgebaut, das wie eine elektronische Orgel auf einer Art Bollerwagen aussieht, und tatsächlich wehen kurz darauf die ersten Musikfetzen zur Gegengeraden herüber - Unterhaltung in der Steinzeit der Bundesliga. Dazwischen plärren Werbesprüche örtlicher Geschäfte aus den Lautsprechern.

„Da isser“, raunt jemand neben mir und deutet mit dem ausgestreckten Arm in Richtung Haupttribüne. Hälse recken sich, Hände beginnen zu klatschen, ich stelle mich auf die Zehenspitzen, klatsche ebenfalls, bin aber zu klein, um zu erkennen, um wen die ganze Aufregung sich dreht. „Da is wer?“, frage ich meine Nachbarn, den Kopf nach links und rechts wendend. „Na, wer wohl - der Kuzorra!“

Kuzorra. Den Namen kennt in Gelsenkirchen jedes Kind, genannt wird er meist in einem Atemzug mit dem von Fritz Szepan. Ernst und Fritz, das Schwägerpaar aus Ostpreußen, Begründer des „Schalker Kreisels“, Gewinner von sechs deutschen Fußballmeisterschaften, Legenden schon zu Lebzeiten.

Eingekeilt zwischen riesigen Erwachsenen, sehe ich Kuzorra natürlich nicht. Fast nicht. Denn hinten auf der Tribüne, dort, wo gerade der meiste Trubel herrscht, erblicke ich einen Hut, eine Zigarre und einen Mantel. Der Hut nickt, die Zigarre qualmt, Hände klopfen auf den Mantel, die Ränge applaudieren und die Orgel dudelt. Der Fußballkönig hält Hof.

Den Hut, den Mantel und die Zigarre sehe ich in den folgenden Jahren noch oft. Dem Mann aber komme ich nie näher als eine Spielfeldbreite.

Ernst Kuzorra ist ständiger Gast auf der Tribüne der alten GlückaufKampfbahn und später auch im Parkstadion, diesem zugigen Rund, das so gar nichts mehr hat von der Herrlichkeit der alten Schalker Spielstätte. Für Kuzorra ist das Parkstadion das Symbol einer Zeit, die nicht mehr die seine ist: Mit der räumlichen Entfernung von den Wurzeln des einstigen Bergarbeiterklubs im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke wächst auch die Distanz zur goldenen sportlichen Vergangenheit des Klubs.

An das Einlaufen der Spieler Minuten später habe ich keine Erinnerung mehr, ebenso wenig an den Spielverlauf. Gegner und Ergebnis hat mein Vater später auf der Eintrittskarte notiert, den Rest kann man im Internet recherchieren: 14. Bundesligaspieltag, der Tabellenfünfzehnte Schalke gewinnt 1:0 gegen den Tabellenachten Hannover 96, das Tor erzielt Günter Herrmann in der 44. Minute. Die Partie der in diesen Jahren permanent abstiegsbedrohten Königsblauen lockt an diesem verregneten Samstagnachmittag magere 15.000 Zuschauer in die Glückauf-Kampfbahn. Ein durchschnittliches Bundesligaspiel und ein Wetter, bei dem man keinen Hund vor die Tür schickt. Meiner Faszination für das Geschehen um mich herum tut all dies keinen Abbruch. Schließlich ist es mein „erstes Mal“. Und wenn ich heute die kleine grüne Eintrittskarte in die Hand nehme, dann habe ich wieder das Raunen von den Rängen in den Ohren und sehe gegenüber auf der Tribüne den Mann mit der Zigarre.

Als ich an der Hand meines Vaters die Stufen der Gegengeraden hoch- und an der anderen Seite wieder hinunterstapfe, knacken unter meinen Füßen Fetzen von Plastikbechern, beinahe rutsche ich aus auf einer der matschigen Pommesschalen, die zusammen mit unzähligen zerknüllten Bratwurstpappen den Boden bedecken. Die Luft riecht nach Bier, Schweiß und Urin. Und als wir hinter dem Eingangsbereich am Schalker Vereinslokal vorbeikommen, gesellt sich ein anderer Duft hinzu - der einer Zigarre.

VORWORT: DER GRÖSSTE ALLER SCHALKER

Einen Fußballer wie Ernst Kuzorra gibt es nur alle hundert Jahre.

Ernst Poertgen

Für den früheren Bundestrainer Helmut Schön, der ihm mit dem Dresdner SC 1940 beim 1:0-Sieg der Schalker im Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft gegenüberstand, war er „der größte Fußballer seiner Zeit“, „auf eine Stufe zu stellen mit Stars wie Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Günter Netzer oder Wolfgang Overath“. Für die Fans der Königsblauen hat er mit zunehmender Dauer der Erfolglosigkeit in der Gegenwart ohnehin längst Heldenstatus erlangt. Bereits zu Lebzeiten zur Legende verklärt, verkörpert bis heute kein anderer Spieler des Traditionsklubs den „Mythos vom Schalker Markt“ so perfekt wie Ernst Kuzorra. Er war Spielmacher und Seele der gefeierten Schalker Meistermannschaft, die zwischen 1934 und 1942 sechs Deutsche Meisterschaften und einen deutschen Pokal gewann, die mit Ausnahme des Jahres der Verbandssperre 1931 seit 1927 auf die Ruhrbezirksmeisterschaft, seit 1929 auf die Westdeutsche Meisterschaft und seit 1934 auf die westfälische Gaumeisterschaft abonniert war. Keine Vereinsmannschaft hat den deutschen Fußball zwischen den Weltkriegen bis in die 1940er-Jahre hinein stärker dominiert als der FC Gelsenkirchen-Schalke 04, wie sich der Verein in Anerkennung der Unterstützung seitens der Stadt Gelsenkirchen für den Bau der Kampftahn Glückauf seit 1928 offiziell nannte. Und keiner personifiziert noch heute das längst ins Reich der Mythen und Legenden entrückte Schalke jener goldenen Jahre, als ein in seinen Anfängen als „Proleten- und Polackenverein“ geschmähter Provinzklub aus dem tiefsten Kohlenpott zum Inbegriff deutscher Fußballkultur wurde, besser als der Bergarbeitersohn aus der gleichnamigen Gemeinde in der Emscherzone. Dass sein Name zumeist in einem Atemzug mit dem seines kongenialen Sturmpartners Fritz Szepan genannt wird, schmälert die beherrschende Rolle Kuzorras für die Geschichte und den Mythos des bis heute erfolgreichsten Fußballvereins aus dem Ruhrgebiet keineswegs.

* * *

Weil Kuzorra solch eine überragende Bedeutung für den FC Schalke 04 hatte, drängt sich die Frage auf, welche Entwicklung der Verein ohne ihn genommen hätte. Ebenso gut könnte man umgekehrt darüber spekulieren, ob Kuzorra ohne „sein“ Schalke die Ausnahmeerscheinung im deutschen Fußball geworden wäre, die etwa Helmut Schön in ihm sah. Weitere Fragen ergeben sich beinahe zwangsläufig: Wie stark prägten die Spielweise und die Persönlichkeit Kuzorras den Verein? Wie stark formte die Schalker Spielkultur den jungen Ernst Kuzorra? Und: Welchen Einfluss hatte das schwerindustriell geprägte proletarische Milieu des „Industriedorfes“ Schalke auf die Entwicklung des talentierten Nachwuchsspielers mit Wurzeln im ländlichen Masuren?

Anfänge im mythischen Dunkel

Für Ernst Kuzorras Debüt in der Schalker Ligamannschaft wird in der Literatur durchweg der 22. April 1923 genannt. An diesem Tag bestritt der TuS Schalke 77 ein Freundschaftsspiel gegen die Sportfreunde 07 Essen, das die Schalker 4:1 gewannen. In der Lokalpresse fand diese Partie keine Erwähnung, was einerseits merkwürdig anmutet, weil etwa die Gelsenkirchener Zeitung in knappen Artikeln regelmäßig über ausgetragene Partien berichtete oder zumindest die Spielergebnisse vermeldete, andererseits aber nicht weiter verwundert, weil die Fußballberichterstattung damals noch in den Kinderschuhen steckte.

In der Gelsenkirchener Presse erstmals nachweisbar ist ein Einsatz von Kuzorra in der Ligamannschaft für den 6. Januar 1924. An diesem Tag, einem Sonntag, absolvierten die Schalker ihr erstes Spiel unter dem neuen Vereinsnamen „FC Schalke 04“. Auf dem Platz an der Grenzstraße trafen sie auf den BV 12 Gelsenkirchen. In der Montagsausgabe des Westdeutschen Sport-Extra-Blattes, der Sportbeilage der Gelsenkirchener Zeitung, wies der Klub am 7. Januar in einer Anzeige auf die Umbenennung hin: .„Fußballklub Schalke 04 e.V‘ heißt fortan die Spielabteilung des Turn- und Sportvereins Schalke 1877, vorbehaltlich der Genehmigung des Verbandes“. Dieselbe Ausgabe unterrichtete ihre Leser auf der Titelseite auch über das Ergebnis einer Begegnung „B.V 12 Gelsenkirchen - Sportklub Beeck 04 Schalcke 1:4“. Offenbar herrschte in der Redaktion noch Verwirrung über den Namenswechsel. Im Innenteil folgte dann der Spielbericht, diesmal korrekt überschrieben mit „B.V. 12 Gelsenkirchen - F.C. Schalke 04 (vorm. 77) 1:4“.

Die Partie gegen den Lokalrivalen war die fünfte Rückrundenpartie der ersten „langen“ zweijährigen Saison 1922/24 in der Emscher-Kreisliga, und die „neuen“ Schalker gewannen 4:1. In dem für die damalige Zeit recht langen Artikel wurde, was seinerzeit äußerst selten vorkam und ein Indiz für herausragende Leistungen war, nur ein Spieler namentlich erwähnt: „Wieder zieht F.C. vor das feindliche Tor, wo ein blendend eingeleiteter Angriff von Kuzorra im letzten Moment durch Linksaußen abseits gestellt wird.“ Dem 18-Jährigen gelangen in der Partie zwei Treffer, die beiden anderen gingen auf das Konto von Heinrich Seppelfricke.

Diese erste namentliche Erwähnung Kuzorras als Mitglied der ersten Mannschaft bedeutet aber nicht, dass dies auch sein erster Einsatz in der Schalker Ligaelf war. Denn offenbar spielte er schon länger in der ersten Mannschaft, worauf zwei Artikel aus der Gelsenkirchener Allgemeinen Sportzeitung vom selben Frühjahr schließen lassen. So berichtete das Blatt am 31. März 1924 ausführlich über eine Auswärtspartie der Schalker gegen Jugend Düren, welche die Schalker nur knapp mit 3:2 (1:2) für sich entschieden, denn „Schalke erlaubte sich Schnitzer, wie man es nicht gewohnt ist“. Über Kuzorra heißt es, er „war gegen früher auch nicht der alte, das entschuldigt aber seine lange Krankheit, ebenso die alte Verletzung vom letzten Meisterschaftsspiel“. Immerhin erzielte „Kuzora durch schönen Prachtschuß“ den Ausgleich.

Als die Schalker am 18. Mai 1924 im letzten Spiel der „zweiten Halbserie“ der Saison 1922/24 gegen Wattenscheid 09 über ein 1:1 nicht hinauskamen, befand die Gelsenkirchener Allgemeine Sportzeitung: „Der Sturm zeigte keine saubere Arbeit. [...] Kuzora immer noch zu langsam.“ Wohl aufgrund der Verletzung und Krankheit, welche das Blatt in seinem Spielbericht vom 31. März erwähnte. Offenbar war Kuzorra da für die erste Mannschaft längst unverzichtbar, und das nicht nur, wenn es gegen den ärgsten Lokalrivalen STV Horst-Emscher ging: „Im Schalker Sturm vermißte man den Halblinken, trotzdem ist eine leichte Überlegenheit nicht zu verkennen“ (TuS, 3.11.1924).

Den „Halblinken“ hatte Turnen und Sport bereits zwei Jahre zuvor in der Ausgabe vom 18. April 1922 in einem Spielbericht über eine Begegnung zwi- sehen „Schalke 77 1 B“ und der 1. Mannschaft des TV Ockendorf erwähnt. Das Spiel fand am Karfreitag, den 14. April, statt, und die Sehalker Liga-Reserve gewann 5:1: „Fünf Tore waren der Erfolg der Anstrengungen der blau-weißen Stürmer, die beiden ersten waren Praehtleistungen des Halblinken, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.“ Und wer konnte damit anders gemeint sein als der 16-Jährige aus der Schalker Blumenstraße?

Erstmals namentlich erwähnt wurde Kuzorra von derselben Zeitung anderthalb Jahre später, als Turnen und Sport in der Ausgabe vom 10. September 1923 über eine Partie der Schalker Reserve gegen die Reserve von Union Gelsenkirchen im benachbarten Rotthausen berichtete. Gespielt wurde um einen von einem örtlichen Geschäftsmann gestifteten Pokal, und die Schalker gewannen 3:0: „[...] aufgeregtes Spiel auf beiden Seiten. Wer wird Sieger? Der Bann, der die Zuschauer in Spannung hielt, wird gebrochen, als der kleine Halblinke Kozora unhaltbar einsendet. Ein Prachtschuß.“

Der 17-Jährige gehörte zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht zum festen Kader der Liga-Elf, mit der er am 22. April 1923 gegen die Sportfreunde Essen aufgelaufen war, sondern erspielte sich über regelmäßige Einsätze in der Reserve allmählich einen Stammplatz in der ersten Mannschaft.

Ob Kuzorras Einsatz in der Partie gegen die Essener am 22. April 1923 aber tatsächlich sein Ligadebüt war oder ob er seinen Einstand in der „Ersten“ schon eine Woche zuvor, am 15. April, gegen Germania Bochum gab, wo, wie das Fachblatt Fußball und Leichtathletik in seiner Ausgabe vom 24. April 1923 berichtete, Schalke 77 „jüngere Kräfte“ ausprobierte, „die sich auch teilweise bewährten“ (deren Namen das Blatt seinen Lesern aber verschwieg), oder ob er erst ein knappes Jahr später beim 4:1 gegen den BV 12 Gelsenkirchen erstmals mit der Liga-Elf auflief, dürfte allerdings aufgrund der mageren Quellenbasis auch weiterhin ebenso im mythischen Dunkel bleiben wie die Anfänge des Vereins, dem er zeitlebens symbiotisch verbunden blieb.1

Die spielbestimmenden Mannschaften im deutschen Fußball kamen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht aus dem Ruhrgebiet: Der VfB Leipzig, die SpVgg Fürth und der 1. FC Nürnberg spielten die Deutsche Meisterschaft mehr oder weniger unter sich aus. Noch war das Revier Fußballdiaspora, der Fußball ein Zeitvertreib von Real- und Oberschülern aus bürgerlichen Elternhäusern.

Erst allmählich begeisterten sich nach der Jahrhundertwende auch kleine kaufmännische und technische Angestellte und Kaufleute für den vielfach noch als „Fußlümmelei“ verunglimpften neuen Sport aus England. Sie strebten auf diesem Wege nach gesellschaftlicher Anerkennung und Akzeptanz in Kreisen des Bürgertums. Dass ausgerechnet die wilhelminischen Militärs dem Fußball in Deutschland dann zum Durchbruch als proletarischem Massensport verhaften, mutet angesichts der Tatsache, dass der zivile Spielbetrieb im Ersten Weltkrieg weitgehend zum Erliegen kam, paradox an.

„Ein Zeichen der Wegwerfung“

Der Hass auf den Fußball aus England nahm im Deutschen Kaiserreich teils groteske Formen an. Die Kirchen beider Konfessionen fürchteten um die Sonntagsruhe, die wilhelminische Obrigkeit beanstandete die Sittenwidrigkeit der Sportkleidung, und beide fürchteten, dass ein Fußballspieltag unweigerlich in einer Sauftour durch die Kneipen der Umgebung enden würde. Andere Kritiker sahen mit dem Fußball mehr oder weniger den Untergang des Abendlandes heraufziehen. So zog der Philosoph und Turnführer Karl Christian Planck in seiner kultur- und zivilisationskritischen Kampfschrift Fußlümmelei - Über Stauchballspiel und englische Krankheit sämtliche Verachtungs- und Empörungsregister und versuchte, dem Fußballspiel pseudowissenschaftlich den Garaus zu machen:

„Was bedeutet aber der Fußtritt in aller Welt? Doch wohl, dass der Gegenstand, die Person nicht wert ist, dass man auch nur die Hand um ihretwillen rührte. Er ist ein Zeichen der Wegwerfung, der Geringschätzung, ja schon, auf die bloße Form hin gesehen, häßlich. Das Einsinken des Standbeins, die Wölbung des Schnitzbuckels, das tierische Vorstrecken des Kinns erniedrigt den Menschen zum Affen.“

Vor diesem Hintergrund war es nicht verwunderlich, dass zahlreiche deutsche Schulbehörden das Fußballspielen verboten, in Bayern etwa blieb es an Schulen bis 1913 untersagt.

Eine Erklärung bietet die im Militär schon früh verbreitete Erkenntnis, dass der Konkurrenz- und Wettkampfgedanke des Fußballs sich bestens für Zwecke der Wehrertüchtigung und zur Steigerung der Kamp&raft instrumentalisieren ließ. Auf diese Weise kamen hinter den Fronten des Krieges Hunderttausende eingezogene Arbeiter erstmals in Kontakt mit dem runden Leder. Und nachdem die Angestellten schon seit den 1890er-Jahren in den Genuss des arbeitsfreien Sonntags gekommen waren, bescherte der 1918 reichsweit eingeführte Achtstundentag erstmals auch der Arbeiterschaft ein nennenswertes Mehr an Freizeit, die nun auch für sportliche Aktivitäten genutzt werden konnte.

Dem standen allerdings in den zumeist jeglicher soziokultureller Infrastruktur entbehrenden industriellen Agglomerationen an Ruhr und Emscher, abgesehen von den organisatorischen Bemühungen der politischen Lager und der Kirchen, keine adäquaten Freizeitangebote gegenüber. Was Preußens „Wilder Westen“ stattdessen reichlich bot, waren Freiflächen zwischen Siedlungshäusern und autofreie Straßen, auf denen bewegungshungrige Jugendliche nach Feierabend dem stupiden Fabrikdrill entfliehen konnten.

Somit erwiesen sich die unter dem Primat der Industrie wild wuchernden Revierstädte bei aller städtebaulichen Unzulänglichkeit letztlich als ein ideales Fußballbiotop. Hier fand im Schatten von Fördertürmen, Fabrikschloten und Hochöfen, zwischen Werkssiedlungen, Versorgungsleitungen, Bahnstrecken und Brachflächen jeder, der die Lust verspürte und ein Talent dafür hatte, gegen einen Ball zu treten, günstige Voraussetzungen vor, um den neuen Sport auszuüben. Für die bislang meist unter dem Dach von Turnvereinen existierenden Fußballabteilungen an Rhein und Ruhr, die sich nach der von der „Deutschen Turnerschaft“ (DT) am 1. September 1923 beschlossenen „reinlichen Scheidung von Turnern und Sportlern“ gezwungenermaßen als eigenständige Vereine konstituierten, bildeten diese Jugendlichen ein schier unerschöpfliches Reservoir.

Und einer dieser fußballverrückten Halbwüchsigen war der kleine Ernst Kuzorra aus der Blumenstraße in der Gemeinde Schalke, der sich Jahrzehnte später noch gut an seine frühe Fußballbesessenheit erinnerte: Als Kind konnte ich keinen Stein und keine Blechdose auf der Straße liegen lassen. Jeden Tag, so Gott will, gab es nur Fußball, Fußball.2 Was sein Bruder Willi Jahre später bestätigte: „Er konnte keine Blechdose liegen sehen“ und sei bei jedem etwas tiefer hängenden Ast hochgesprungen: „Dann hat der Ernst Kopftälle geübt!“

* * *

Vom größten aller Schalker zu erzählen heißt auch von dem Verein zu erzählen, der zeitlebens Kuzorras fußballerische Heimat war und dem er bis zu seinem Tod untrennbar verbunden blieb. Es hat in der Geschichte des Fußballs viele symbiotische Beziehungen zwischen einem Spieler und einem Verein gegeben. Man denke an Lionel Messi und den FC Barcelona oder an Uwe Seeler und den Hamburger SV. Jüngstes Beispiel für solche unerschütterliche Vereinstreue ist die Liaison von Francesco Totti mit der AS Rom, die im Mai 2017 nach 28 Jahren endete. Doch wohl niemals war eine solche Beziehung inniger und dauerhafter als die zwischen Ernst Kuzorra und dem FC Schalke 04.

Die vorliegende Biografie zeichnet somit nicht nur das Leben des Schalker Ausnahmespielers nach, sondern erzählt zugleich die Geschichte von Schalke, genauer gesagt, zweier Schalkes: des Vereins und des Ortsteils, die beide ebenfalls symbiotisch miteinander verbunden waren. Ohne die Erfolge der Schalker Fußballer wäre die seinerzeit noch selbstständige Gemeinde Schalke wohl im Zuge der Zusammenfassung mit dem Stadtkreis Gelsenkirchen, mit Heßler, Braubauerschaft, Bulmke-Hüllen und Ückendorf im Jahr 1903 sang- und klanglos in der Anonymität der neuen, 140.000 Einwohner zählenden Großstadt Gelsenkirchen untergegangen. Der Aufstieg des FC Schalke 04 hingegen sorgte dafür, dass der Name Schalke in den 1920er- und 1930er-Jahren über die Region hinaus zu einem Begriff wurde - und zum Synonym für eine neue, aufregende Fußballkultur. Deren Protagonisten schickten sich damals an, den süddeutschen Vereinen die Vorherrschaft im deutschen Fußball streitig zu machen.

Und der Ortsteil Schalke bot ideale Bedingungen zur Verwirklichung solcher Träume, hatten die prosperierenden Betriebe der Schwerindustrie und des Bergbaus doch ein vitales Interesse daran, die seinerzeit übliche wilde Fluktuation teils ganzer Belegschaften zu unterbinden. Weshalb sie bereit waren, die Gründung von Vereinen nach Kräften zu unterstützen, von denen sie sich erhoffien, dass sie ihre Mitglieder zu mehr Sesshaftigkeit animieren würden. Die Integration am Arbeitsplatz sollte Hand in Hand gehen mit der sozialen Integration über gemeinsame Aktivitäten in einem frühindustriellen Umfeld, in dem Arbeit, Wohnen und Freizeit noch eine Einheit bildeten. Und welche Vereine wären dazu besser geeignet gewesen als solche, in denen eine Sportart betrieben wurde, deren Durchbruch zum Massenspektakel nach dem Ersten Weltkrieg auch in Deutschland nicht mehr aufzuhalten war.

Der Fußball faszinierte und elektrisierte die proletarischen Massen, weil er den Träumen der Arbeiter von Aufstieg und Erfolg und ihren Sehnsüchten nach Anerkennung und sozialer Teilhabe erstmals eine breite Projektionsfläche bot. Und als der „Malocherklub“ Schalke 04 mit seinem Kapitän Ernst Kuzorra in den 1920er- und 1930er-Jahren zahlreichen Widerständen zum Trotz zur beherrschenden Kraft im deutschen Fußball aufstieg, empfanden Hunderttausende von Arbeitern an Rhein und Ruhr dies auch als einen Triumph ihrer Region, der Kuzorra und „seine“ Schalker endlich jenes Selbstwertgefühl und jenen Stolz vermittelten, die sie in ihrer eigenen, oftmals von Demütigungen und Niederlagen, von Unterdrückung und Entbehrung geprägten industriellen Existenz nicht fanden.

* * *

Kuzorra und Schalke, Schalke und Kuzorra - um diese beiden Pole kreisen die nachfolgenden Kapitel. Sie gehen den wechselseitigen Einfl üssen auf den Grund, indem sie danach fragen, inwieweit der Erfolg des einen die Ausnahmestellung des anderen bedingte und umgekehrt. Um jedoch nicht der Entstehung einer neuen Legende Vorschub zu leisten, wonach der Erfolg der Schalker beinahe ausschließlich dem Ausnahmetalent Kuzorras zu verdanken sei, gilt es nach weiteren Faktoren zu suchen, die diesen Erfolg ermöglichten oder zumindest begünstigten. Allen Ausnahmekönnern zum Trotz war und ist Fußball ein Mannschaft ssport, in dem zwar einzelne Spieler Akzente setzen und herausragende Akteure durchaus Spiele entscheiden, ihre Teams prägen und zum oftmals irrationalen Mittelpunkt von Publikumsinteresse und Fanverehrung werden, in dem aber letztendlich immer die ganze Mannschaft gewinnt, in dem der Erfolg letztendlich immer ein mannschaftlicher ist, ganz gleich, wer die Tore erzielt. Das wusste bei aller spielerischen Dominanz auch Ernst Kuzorra: Die Mannschaft war wichtig, nicht der Schütze. Daher ist die eingangs angestellte kontrafaktische Überlegung, ob der FC Schalke 04 seine Triumphe auch ohne Kuzorra errungen hätte oder ob Kuzorra mit einer anderen Mannschaft ebenso erfolgreich gewesen wäre und sie zu ebensolchen Höhen geführt hätte, letztendlich insoweit müßig, als der Erfolg eines Teams immer, damals wie heute, von zahlreichen - personellen und strukturellen - Faktoren abhängt. Auch ein herausragender Einzelspieler wie Kuzorra brauchte ein entsprechendes Umfeld und Rahmenbedingungen, um sein Talent und seine besonderen Qualitäten zu entfalten und zu dem zu werden, der er für zahlreiche Fußballexperten und für die Fans der Königsblauen sowieso bis in alle Ewigkeit bleiben wird: der größte aller Schalker.

____________________

1 Wesentliche Informationen zu Kuzorras Anfängen in Schalke stammen aus mehreren Gesprächen mit dem Schalke-Statistiker Thomas Görge im November 2017.

2 Editorischer Hinweis: Um sie von anderen Zitaten abzuheben und sich ständig wiederholende Formulierungen wie „erinnerte sich Kuzorra“, „meinte Kuzorra“ u.ä. zu vermeiden, erscheinen sämtliche Kuzorra- Zitate hier und in den nachfolgenden Kapiteln in Kursivschrift ohne Anführungen.

1. DER STOFF, AUS DEM LEGENDEN SIND

O Ernst Kuzorra,ich hab’ dich spielen geseh’n.Und deine Technik,die war wunderschön!

Gesungen zur Melodie des Schlagers „Oh, Donna Clara“

„Da hab’ ich ihn einfach reingewichst!“

Der 24. Juni 1934 ist ein schwüler, drückend-heißer Frühsommertag mit Temperaturen um die 25 Grad. Dunkle Gewitterwolken hängen über der Reichshauptstadt Berlin. Im alten Poststadion an der Lehrter Straße in Moabit fiebern an diesem Sonntagnachmittag 45.000 Zuschauer dem Anpfiff des Endspiels um die Deutsche Fußballmeisterschaft zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 entgegen. Unter ihnen sind auch etwa 3.000 Schalker Schlachtenbummler aus dem gesamten Ruhrgebiet, von denen einige in Ermangelung des Geldes für eine Zugfahrkarte die gesamte Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt haben.

Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird der deutsche Fußballmeister wieder in Berlin ermittelt, entsprechend groß ist der Andrang, auch wenn es - für die Berliner enttäuschend - keine einheimische Mannschaft ins Finale geschaffl hat. Der Meister der Gauliga Berlin-Brandenburg, der Berliner FC Viktoria 1889, ist im Halbfinale mit 1:2 am fünfmaligen Deutschen Meister Nürnberg gescheitert. Für den „Club“ ist es die sechste Finalteilnahme, die Schalker stehen nach der überraschenden Vorjahresschlappe gegen Fortuna Düsseldorf zum zweiten Mal im Endspiel um die „Deutsche“.

Die Nürnberger Mannschaft befindet ich im Umbruch und tritt bis auf den 41-jährigen Luitpold Popp mit einer „Jungen Garde“ an, im kicker-Buch Endspielfieber heißt es, dass sich „das Aussehen der Elf gründlich gewandelt“ habe. Schalke hingegen bietet mit Hans Mellage, Ferdinand Zajons, Valentin Przy- bylsky, Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Emil Rothardt und Hermann Nattkämper sieben Spieler auf, die seit 1932 in sämtlichen Endrundenpartien um die Deutsche Meisterschaft auf dem Platz standen. Und die wollen es diesmal wissen, nachdem sie im Vorjahr den fast schon sicher geglaubten ersten nationalen Titel leichtfertig verspielt haben. Damals kassierten sie in der kompletten Endrunde nur ein Gegentor, im Achtelfinale beim 4:1 auf heimischem Platz gegen die Berliner Viktoria 1889. Dann hatten wir in Köln gegen Fortuna Düsseldorf aber keine Chance, wir verloren 0:3.

Die Schalker sind diesmal direkt mit der Bahn nach Berlin gereist, statt wie im letzten Jahr unmittelbar vor dem Finale noch für ein paar Tage in ein „Trainingslager“ zu fahren. Damals hatte man die Spieler im Vorfeld des Endspiels aus dem gewohnten Alltagstrott genommen und an den Halterner Stausee im nördlichen Ruhrgebiet verfrachtet, wo sie stundenlang in der Sonne lagen, sich langweilten, abends nicht einschlafen konnten und irgendwann von Fußball die Nase voll hatten. Am Finaltag waren dann alle zwar braungebrannt, aber unausgeschlafen, matt und unkonzentriert und unterlagen folgerichtig hellwachen Düsseldorfern. „Das sonst so quicklebendige Spiel der Schalker Mannschaft machte einen merkwürdig verkrampften Eindruck, man hatte den Eindruck, als ob fast alle Spieler Blei in den Knochen hätten“, erinnerte die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung ihre Leser neun Jahre später aus Anlass des bevorstehenden neunten deutschen Finales mit Schalker Beteiligung in ebenso vielen Jahren.

Ein Jahr nach der unverhoffien Schlappe gegen die Düsseldorfer Fortunen wissen die Schalker es besser und nehmen Quartier im Hotel „Russischer Hof“ nahe dem Bahnhof Friedrichstraße, wo die Mannschaft sich abschottet, um sich ganz auf das bis dato wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte zu konzentrieren. „Seit sechs Jahren kämpfen wir nun um die Deutsche, machten viermal den Westdeutschen und sind bis auf 1933 immer vor dem Endspiel rausgeflogen“, äußerte Schalkes Vorsitzender Fritz „Papa“ Unkel vor der Abreise gegenüber Vertretern der heimischen Presse, um optimistisch hinzuzusetzen:

„Ich vertraue mit ganz Gelsenkirchen auf unsere Mannschaft - und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn’s danebenginge. [...] Ja, wir fahren mit der festen Überzeugung nach Berlin, dass es zum Deutschen Meister reicht. Ein bisschen noch den Daumen halten - vielleicht geht’s dann noch besser.“

Als die Schalker im Finale nach starkem Auftakt den Faden verlieren, sieht es zunächst nicht so aus, als würde Daumendrücken helfen. Als ob wir Blei an den Füßen gehabt hätten, so haben wir gespielt. Weder beim Fritz [Szepan] noch bei mir oder den anderen lief es, der Kreisel rollte nicht. Während die Nürnberger vor allem durch ihren 25-jährigen halbrechten Angreifer Max Eiberger, der erst vor einem Jahr vom TSV Schwaben Augsburg zum Club gestoßen ist, immer wieder für Gefahr im Schalker Strafraum sorgen. Die erste Halbzeit ist ein einziges großes Zittern - auf dem Rasen, auf den Rängen und bei allen Schalkern, die irgendwo an den Rundfunkgeräten hängen. Meist nicht allein, denn noch steht in den wenigsten deutschen Privathaushalten einer jener „Volksempfänger“, die im August 1933 auf der Berliner Funkausstellung erstmals vorgestellt worden sind. Die erste Halbzeit endet torlos. Nach dem Wiederanpfiff brauchen die Nürnberger genau neun Minuten, um durch ihren Mittelstürmer Georg Friedel 1:0 in Führung zu gehen. „Nürnberg hat sich freigemacht, wiedergefunden, zieht eine wunderschöne Kombination auf, die von einem Stürmer zum anderen läuft und die Schalker Hintermannschaft in Verwirrung bringt“, heißt es später im Fachblatt Fußball. Nun entfaltet sich „unter Gewitterwolkenkulissen ein Kampf mit grandioser Steigerung in den letzten Minuten“ (Endspielfieber), während es aus der Nürnberger Kurve tönt: „He-ha-ho, Schalke ist k.o.!“ Die Nürnberger ziehen sich jetzt zurück. Kuzorra winkt Szepan aus der Vorstopperposition nach vorne, Mittelstürmer Nattkämper geht zurück. Die Schalker Angriffe werden immer drängender, die Nürnberger schlagen den Ball einfach nur noch weg, egal wohin. „Jetzt wird es unerhört aufregend. Von Minute zu Minute wird es aufgepeitschter. Gleicht Schalke aus? Nürnberg ist ja gänzlich aus dem Leim“, wundert sich der Fußball. Während die Nürnberger weiter versuchen, die knappe Führung über die Zeit zu schaukeln, gelingt den Schalkern das schier Unmögliche. Von Trainer Hans „Bumbas“ Schmidt von der Seitenlinie angefeuert und auf dem Platz angetrieben von Kuzorra, entfachen die Schalker einen wahren Angriffswirbel. In der 78. Minute setzt „Ala“ Urban mit einem Lattenkracher das erste Ausrufezeichen in dem wütenden Schalker Sturmlauf. Dennoch: Als die Nürnberger noch drei Minuten vor Schluß mit 1:0 führten, da hätte keiner eine Mark auf unseren Sieg gewettet, ich auch nicht. Zwei Minuten vor dem Abpfiff ist es dann Szepan, der nach einer von Kuzorra erzwungenen Ecke, die Linksaußen Rothardt mit Effet in den Strafraum befördert, höher steigt als sein Bewacher Popp und das Leder mit dem Kopf an dem herausragenden Köhl im Tor der „Clubberer“ vorbei im rechten Eck versenkt. „Ein Kreischen, Jubeln und Brüllen - unbeschreiblich, Schalke hat ausgeglichen!!!“, berichtet der Fußball. Eine Verlängerung scheint unausweichlich. Aber auf ein solches Vabanque-Spiel wollen sich die Schalker nicht einlassen. Wir schnürten die Nürnberger ein, wir wollten den Sieg. Noch einmal will sich Kuzorra den Titel nicht vor der Nase wegschnappen lassen. Bis zum Umfallen haben wir gekämpft. Und als Valentin 60 Sekunden vor Schluss an den Ball kommt, auf Kalwitzki passt, der von rechts quer zu dem sich frei laufenden Kuzorra flankt, passiert, was heute fester Bestandteil der königsblauen Folklore ist:

Ich war eigentlich schon vollkommen platt. Ich war platt, geschaffi, aber Fritz [Szepan] hatte eben den Ausgleich geschossen. Und die schreien alle: Schalke! Schalke Schalke! Da warren et noch 120, 180 Sekunden zu spielen, der Ala [Urban] hatte auch noch einen vor die Latte gewemst. Der Schiri guckte schon so, als würde er gleich abpfeifen. Und dann kricht der Kalli [Kalwitzki] die Pille. Der überrennt den Abwehrspieler von die Nürnberger, watt weiß ich, wie der hieß ... ja, und dann flankt er zu mir. Ich krich den Ball außen Schlappen, stopp’ den Ball, lass’ zwei Mann ins Leere laufen ... Ja, und dann ... als ich nich’ wusste, wohin mit dem Ball... da hab’ ich ihn einfach reingewichst!

Im Spielbericht der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung vom 25. Juni 1934 liest sich das so:

„Kalwitzki rechtfertigt nun seinen guten Ruf: mit der besten Leistung des Tages legt er das Leder Ernst Kuzorra vor, der allein weiterdribbelt und schließlich nur noch dem Hüter gegenübersteht. Mit einem Bombenschuß schließt er die Aktion ab, und placiert landet der Treffer, der den Schalkern die Deutsche Fußballmeisterschaft bringt.“

Der Legende nach, die Kuzorra selbst zeitlebens mit zahlreichen Varianten vom Geschehen in der Schlussminute im Berliner Poststadion nach Kräften befeuerte, brach der seit Monaten unter einem „Leistenbruch“ leidende Torschütze Sekunden nach dem Torschuss ohnmächtig zusammen. Daß der Ball zum Siegtor im Netz landete, habe ich erst später von meinen Kameraden gehört. Diese Version verbreitete unmittelbar nach dem Finale bereits die Gelsenkir- chener Allgemeine Zeitung in ihrem Spielbericht, und sie ist seitdem in der Literatur immer wieder aufs Neue kolportiert worden. Wahrer ist sie dadurch jedoch nicht geworden. Denn schaut man sich den „Videobeweis“ an, jene 13 flimmerigen Filmsekunden vom dramatischen Schlussmoment des Endspiels, so sieht man, dass Kuzorra zum einen nach dem Zuspiel von Kalwitzki keine Sekunde zögert oder überlegt, was er mit dem Ball anfangen soll, und zum anderen nach seinem Siegtreffer trotz des angeblichen Leistenbruchs jubelnd Luftsprünge vollführt.3 Seiner Behauptung, er habe nicht gewusst, „wohin mit dem Ball“, und ihn deshalb „einfach reingewichst“, hat der Torschütze später übrigens selbst widersprochen: Wir hatten uns schon auf eine Verlängerung eingerichtet, da bekam ich von Kalli Kalwitzki den Ball. Ich verschaffie mir mit ein paar schnellen Schritten freie Schußbahn - und dann habe ich nur gedacht: Hau drauf! Es ist auch kaum vorstellbar, dass ein „Knipser“ wie Kuzorra im Moment der Torchance groß überlegt haben sollte: „Wohin mit dem Ball?“ Bei dem „Leistenbruch“ handelte es sich womöglich „nur“ um eine Leistenverletzung, die der 28-Jährige sich in den Spielen der Endrunde zugezogen hatte, die aber offenbar eine Operation erforderte.

Kuzorra selbst sprach später ebenfalls von einem „Leistenbruch“, der ihn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1934 gekostet habe. Während des ItalienKursus in Duisburg-Wedau stellte Dr. Gebhardt nach gründlicher Untersuchung einen Leistenbruch fest. Daß da an eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften nicht mehr zu denken war, bedurfte keiner weiteren Frage. Reichstrainer Dr. Otto Nerz riet ihm jedenfalls zu einer Operation, die der Schalker Stürmer dann aber aufschob. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich für die Spiele um die Deutsche ausgefallen. Und Schalke war mir wichtiger als die Weltmeisterschaft. Eine besondere Kompresse werde ich mir anlegen lassen, es wird auf die Zähne gebissen und dann muß es klappen - und es wird auch! Erst nach dem Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft ließ er sich in der Sportheilstätte Hohenlychen im Sauerland von dem Spezialisten Dr. Gebhardt operieren.

Mit letzter Kraft ...

Dass der Torschütze Ernst Kuzorra im Moment des Siegtreffers in der Schlussminute des Finales von Berlin erschöpft zusammengebrochen sei, gehört zu den unausrottbaren Legenden, die sich um den Aufstieg des FC Schalke 04 in den 1930er-Jahren ranken.

Am Anfang der Legendenbildung steht der Spielbericht der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung vom 26. Juni 1934, in dem es hieß, „[...] daß unmittelbar nach dem siegreichen Treffer Kuzorras zwei Spieler zusammensanken: Ernst Kuzorra, der Torschütze selbst, und sein Namensvetter Kalwitzki, der ihm die Flanke hereingab. [...] Es bemühen sich Leute so nebenher um diese Spieler, aber es dauert eine Weile, bis sie wieder zu sich gekommen sind“ („Deutscher Meister durch 10 Minuten“, Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung, 26.6.1934). Noch heißt es aber lediglich, dass die Spieler „zusammensanken“, weil sie nach der körperlichen und nervlichen Anspannung des dramatischen Finales mit ihren Kräften am Ende waren.

Der Sportjournalist Theodor Krein spann in seinem erstmals 1948 unter dem Titel Die blau-weißen Fußballknappen erschienenen Buch Die Königsblauen das Garn dann weiter: „[...] da ist Kuzorra am Ball, ein Nürnberger rennt ihm entgegen, der Schalker kommt vorbei, schießt und bricht zusammen. Im Fallen sieht er, wie das Leder den Weg ins Tor nimmt. In letzter Minute ist der Siegtreffer gefallen!“ (S. 86) Unter einem Foto, das den nach dem Schlusspfiff tatsächlich am Boden liegenden Kuzorra zeigt, heißt es: „Und hier sehen wir ihn in restloser Erschöpfung zusammengebrochen auf der Kampfstätte liegen.“ Aber schließlich hatte Kuzorra vor dem Spiel versprochen: Ich werde kämpfen, bis ich umfalle.

Hans Holz geht in seinem Kuzorra-Erinnerungsbuch Der blau-weiße Kreisel noch einen Schritt weiter: „Unmittelbar vor dem Schlusspfiff hatte Kuzorra das Siegtor geschossen - danach war er ohnmächtig zusammengebrochen. [.] die Szene nach seinem Siegtreffer [bemerkte] er, bewusstlos, schon gar nicht mehr“ (S. 10 f.).

Der Historiker Siegfried Gehrmann beruft sich auf das 1936 erschienene Buch vom Deutschen Fußballmeister, wenn er feststellt: „Nach dieser mit letzter Anstrengung erzwungenen Energieleistung [dem 2:1-Siegtreffer] brach der Schalker ohnmächtig zusammen“ (Gehrmann, „Fußballidole“).

Dass Kuzorra nach dem Torschuss ohnmächtig wurde, ist inzwischen fester Bestandteil der Legende und findet sich so auch in Georg Röwekamps Geschichte des FC Schalke 04 Der Mythos lebt: „Und dann erläuft sich Kuzorra, trotz Schmerzen, in der 90. Minute eine Steilvorlage, schießt mit letzter Kraft und bricht ohnmächtig zusammen“ (S. 91). Kuzorra selbst formulierte es später so: In der letzten Minute habe ich eine Steilvorlage erwischt und voll getroffen. Der Ball saß. Keine Rede von Ohnmacht und Zusammenbruch.

Aus einem leicht angeschlagenen Spieler, der wegen einer Verletzung in der Leistengegend bandagiert auflief und in den Schlusssekunden eines kräftezehrenden Spiels mit einer entschlossenen Aktion eine Entscheidung in der regulären Spielzeit erzwingt, ist im Laufe der Jahrzehnte ein mythischer Held geworden, der schier übermenschliche Kräfte entwickelt, sich für seine Mitstreiter aufopfert und im Moment des Sieges der Realität entrückt ist.

Wie sehr die Mannschaft auf Kuzorra angewiesen war, hatten die Gruppenspiele der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1933/34 gezeigt, als die Schalker viermal ohne ihren Kapitän an treten mussten. Im März 1934 hatte sich Kuzorra in einem belanglosen Freundschaftsspiel gegen den STV Werne bei einem unglücklichen Fall einen Sehnenriss zwischen Schlüsselbein und Schulterknochen zugezogen.

In der ersten Partie auswärts gegen Werder Bremen sorgte dann „Bulle“ Nattkämper mit fünf Toren quasi im Alleingang für den Schalker 5:2-Sieg. Gegen den zweiten norddeutschen Gegner TV Eimsbüttel in der Dortmunder Kampftahn Rote Erde schossen die Schalker nach einem 1:1 zur Pause erst in der zweiten Halbzeit einen klaren 4:1-Sieg gegen einen Gegner heraus, der „durch den Kreisel müde und matt gehetzt“ (Koch)4 worden war. Als jedoch nach zwei unerwarteten Niederlagen gegen den VfL Benrath (0:1) und im Rückspiel gegen Eimsbüttel (2:3) plötzlich die Halbfi nalteilnahme in Gefahr geriet, kehrte Kuzorra mit geschienter Schulter in die Mannschaft zurück. Ich konnte die Jungens doch nich’ im Stich lassen. Im Rückspiel gegen Bremen in der Glückauf-Kampftahn gab es einen glatten 3:0-Sieg, und im letzten Gruppenspiel wurde der VfL Benrath in Duisburg 2:0 bezwungen. Im Halbfinale setzten sich die Schalker souverän mit 5:2 gegen den SV Waldhof 07 durch, der in Otto Siffling über einen der besten Mittelstürmer seiner Zeit verfügte, weil Szepan den gerade von der Weltmeisterschaft in Italien zurückgekehrten 31-fachen Nationalspieler so genau deckte, dass der ohne Wirkung blieb.

Kuzorras Sehnenriss an der Schulter war ausgeheilt, die Leistenverletzung natürlich nicht. Zur Finalpartie in Berlin trat er ohne Wissen der ihn behandelnden Ärzte an. Der kolportierte körperliche Zusammenbruch in der 90. Minute des Endspiels passt so immerhin perfekt in das Bild eines Kapitäns, der sich für seine Mannschaft um des gemeinsamen Zieles willen aufopfert. Wir waren eben eine echte Mannschaft, deren größte Stärke die Kameradschaft war. Die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung kam in ihrem Bericht über das Finale zu einem ähnlichen Schluss: „Festzustellen ist, daß diese beiden [Kuzorra und sein Flankengeber Kalwitzki] nicht einem harten Spiel, einer robusten Abwehr zum Opfer gefallen sind, dafür war auch in diesem gigantischen Kampf kein Raum; festzustellen ist, daß beide ihre letzte Kraft an den Sieg hingegeben haben.“

Dass Kuzorra nach seinem Siegtreffer nicht auf dem Platz in Ohnmacht fiel, ist die prosaische Wahrheit. Aber dass er hätte in Ohnmacht fallen können, ja, als Mannschaftskapitän geradezu in Ohnmacht fallen musste, um seiner Rolle als Schlüsselspieler, die er schon damals innehatte, gerecht zu werden und die erste Deutsche Meisterschaft der „Knappen“ durch sein „Leiden“ zu veredeln, ist konstitutiv für die Legende von der Aufopferung des Individuums für die Gemeinschaf . Es war die Bedingung dafür, dass Kuzorras Versionen seines Siegtreffers in späteren Jahrzehnten niemals in Zweifel gezogen wurden. Für die historische Wahrheit gab es schlichtweg keine Verwendung mehr, und niemand interessierte sich später dafür, wie es „wirklich“ gewesen war.

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Kuzorra’schen Legende schimmert in der Wertung der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung bereits die von den neuen braunen Machthabern propagierte Idee der „Volksgemeinschaf“ durch, und das martialische Gerede von „Kampf“ und „Sieg“, wiewohl in der Sportberichterstattung der Zeit durchaus gängig, mochte im Kontext des seit mehr als einem Jahr wütenden nationalsozialistischen Terrors bei manchem Beobachter bereits düstere Vorahnungen wecken.

Mehr als 1000 Tore

So legendär Kuzorras Treffer zum 2:1-Sieg im Finale von 1934 bis heute ist, so legendär ist seine Torausbeute insgesamt. In der damaligen taktischen W-Staf- felung des Sturms mit drei vollwertigen Stürmern und zwei versetzt agierenden „Halbstürmern“ dahinter war Kuzorra „offiziell“ auf der Position des linken Halbstürmers gesetzt. Im Grunde war er ein Sturmtank mit untrüglichem Torinstinkt, schuss- und kopftallstark, aggressiv, athletisch und robust im Zweikampf. Ich spielte auch gerne Mittelstürmer, weil es da Tore zu ernten gab, war aber ebenso leidenschaftlich Halbstürmer, weil mir das Spiel mit dem Ball immer Freude bereitete. „Er konnte auf engstem Raum dribbeln und hatte einen Mordsbums“, urteilte Herbert Burdenski, linker Läufer in den Schalker Meistermannschaften 1940 und 1942, über das Spiel seines Kapitäns. Wie viele Tore Kuzorra im Lauf seiner Karriere erzielte? Darüber haben wir damals noch nicht Buch geführt, aber mehr als 1000 waren es ganz bestimmt. Und das mit einer Mannschaft, der es „nicht vornehmlich darum ging, Tore zu schießen, sondern [...] das Publikum zu unterhalten“ (Grüne). Wir haben immer gesagt, der Ball muss laufen. Wenn wir auf den Platz kamen, dann gab es keine Pause. Den Ball durch die eigenen Reihen „kreiseln“ zu lassen, bis sich in der gegnerischen Abwehr eine Lücke auftat, und dabei den Gegner schwindelig zu kombinieren, ihn buchstäblich ins „Kreiseln“ zu bringen, das war die Essenz des legendären „Schalker Kreisels“. Dessen Grundlagen waren in den 1920er-Jahren von den Brüdern Hans und Fred Ballmann gelegt worden, die das kunstvolle Flachpass- und Kombinationsspiel aus England an den Schalker Markt gebracht hatten.

In den vier Spielen der Meisterschaftsendrunde 1934, die Kuzorra bestritt (in den übrigen vier Partien musste er wegen des Sehnenrisses pausieren), erzielte er drei Treffer, darunter einen der wichtigsten seiner Karriere, den zum 2:1-Endstand im Finale. Insgesamt hatte Kuzorra damit seit dem Schalker Gauligaaufstieg 1926 in 89 Spielen in der 1. Ruhrbezirksklasse bis 1934 137 Tore erzielt, dazu kamen 57 Treffer in 59 Endrundenspielen zur Ruhrbezirks-, Westdeutschen und Deutschen Meisterschaft.

Am Ende seiner aktiven Lauftahn 1949 werden es in 475 Pflichtspielen für Schalke 443 Tore gewesen sein, was einer Trefferquote von 0,93 entspricht. Dazu kamen noch 376 nachweisbare Tore in 592 Freundschaftsspielen zwischen 1923 und dem 31. Dezember 1947, bis 1949 dürfte sich die Zahl auf etwa 600 erhöht haben.5 Kuzorra lag mit der Vermutung hinsichtlich seiner Treffsicherheit also keineswegs daneben.

Zum Vergleich: Klaus Fischer wird es Jahrzehnte später in 343 Pflichtspielen für Schalke „nur“ auf 223 Tore bringen (0,65). Fast so gut wie Kuzorra waren seinerzeit nur Adolf „Ala“ Urban (151 Spiele, 121 Tore, 0,80) und Ernst Kal- witzki (245 Spiele, 195 Tore, 0,79). Besser als alle zusammen ist, was die Torquote betriffl, bis heute Ernst Poertgen, der „kaltblütige Anstreicher“. In 101 Spielen für Königsblau erzielte er sagenhafte 104 Tore, was eine Quote von 1,03 ergab. Nimmt man jedoch nur die Gauligaspiele, ist einer allerdings noch besser: Georg Gawliczek. Der brauchte gerade mal vier Partien in der Spielzeit 1944/45, um 16 Tore zu erzielen. Die Quote von 4,0 dürfte Ewigkeitswert haben, ist in der Schalker „Torgeschichte“ jedoch nur eine Fußnote.

Kuzorras Sturmpartner Fritz Szepan brachte es mit 234 Toren in 342 Pflichtspielen „nur“ auf eine Quote von 0,68. Ein Rekord für die Ewigkeit dürften Kuzorras zehn „Buden“ beim 24:0 in einem Spiel gegen Langendreer 04/07 zugunsten der Winterhilfe am 26. November 1933 sein. Am Vortag hatten die Schalker in einem ersten Winterhilfsspiel bereits den SSV Remscheid 07 mit 14:0 abgefertigt. „In 180 Minuten 38 Tore!“, jubelte Turnen und Sport, die Sportbeilage der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung, anderntags - auch das dürfte ein Rekord für die Ewigkeit sein. „Bombensieg der Schalker Knappen“ musste der Remscheider Anzeiger dann auch neidlos anerkennen. Der Bochumer Anzeiger formulierte kriegerischer: „Trommelfeuer - Schalker Stürmer kennen kein Erbarmen“. Im Spielbericht fand Kuzorra besondere Erwähnung, der „als Sturmführer seine Leute glänzend dirigierte und auch an dem Torreigen den größten Anteil hatte. Er erzielte nicht weniger als zehn Treffer.“ Während die National-Zeitung lapidar vermerkte: „[Kuzorra] schoß mit 10 Treffern den Vogel ab.“ In Kuzorras Erzählungen am Stammtisch im Schalker Vereinslokal und in den Berichten einiger Chronisten waren es gelegentlich zwölf oder noch mehr Tore. Auch in diesem Fall siegte am Ende wohl die Legende über die Wahrheit. Und sollten es tatsächlich „nur“ zehn gewesen sein, konnte der Schütze immer noch behaupten: Es wären mit Sicherheit noch mehr geworden, wenn ich mich in der letzten Viertelstunde nicht freiwillig nach rückwärts orientiert hätte. Auch Kuzorras Hintersinn war legendär.

Dabei mussten - was aber offenbar nur für Pflichtspiele galt, siehe oben - Tore für Kuzorra stets einen Zweck erfüllen, und der lag nicht darin, möglichst hoch zu gewinnen. Was andere Schalker ähnlich sahen: „Denn ins Tor schießen [...], das war wahrhaftig nicht der Zweck des Spieles. Schön spielen, zaubern und kreiseln sollten alle. Tore wollten die Zuschauer gar nicht sehen, die waren lächerlich“, erinnerte sich Rechtsverteidiger Hans Bornemann, der mit den „Knappen“ sechsmal Deutscher Meister wurde, in der Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum augenzwinkernd.

Dennoch waren angesichts der Schalker Überlegenheit Kantersiege gegen Stadt- und Lokalrivalen schon seit den 1920er Jahren keine Seltenheit. Allerdings hatte das zur Folge, dass sich häufig nur ein paar Hundert Unentwegte ins Stadion verirrten. Am 13. Februar 1938 erlebten gerade mal 700 Zuschauer in der Kampffahn Glückauf ein 8:1 gegen Hüsten 09, zu dem Kuzorra zwei Tore beisteuerte. Auch deshalb waren die in solchen Partien ohne große Anstrengung herausgespielten Treffer im Grunde gar nicht wichtig, ebenso wenig wie Tore, die am Ende nicht zum gewünschten Erfolg verhalfen, etwa Kuzorras von ihm selbst als „ärgerlich“ bezeichnete beide Tore im Wiederholungsspiel um die Deutsche Meisterschaft 1938 gegen Hannover 96. Ärgerlich waren sie deshalb, weil sie nichts einbrachten! Denn die Partie ging in der Verlängerung mit 3:4 verloren. Und der Titel ging an Hannover 96.

Ein Tor, das etwas „einbrachte“, war Kuzorras Treffer zum 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg im Meisterschaftsfinale 1934, „wieder mal eine der alten Kuzorra- Bomben“, wie die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung anderntags schrieb. Es bescherte Schalke die erste Deutsche Meisterschaft, war aber nicht Kuzorras erster spielentscheidender Treffer in einem entscheidenden Spiel. Acht Jahre zuvor hatte er ein ähnlich wichtiges Tor erzielt. Eines, mit dem der damals 20-Jährige das Fundament für die Schalker Erfolge der nächsten anderthalb Jahrzehnte legte.

Als Sieger in der Gruppe Gelsenkirchen der zweitklassigen Emscher-Kreis- liga trafen die Schalker am 18. April 1926 im Endspiel um die Kreismeisterschaft und den Aufstieg in die 1. Ruhrbezirksklasse im Altenessener Kaiserpark auf die Sportfreunde 07 Essen. Zur Halbzeit lagen sie 0:1 hinten. In der Kabine gab es fragende Gesichter in Richtung des Kapitäns, der sich siegesgewiss gab. Das Spiel gewinnen wir, wollen wir und müssen wir gewinnen! Tatsächlich glich Schalke nach der Pause durch Huppertz aus, und in der 114. Minute traf Kuzorra zum siegbringenden 2:1. Knapp zweieinhalb Jahre nach seiner zweiten „Gründung“ und pünktlich zum Ablauf der vom Westdeutschen Spielverband 1922 verfügten vierjährigen Auf- und Abstiegssperre stieg der Verein damit in Westdeutschlands höchste Spielklasse auf.

„6 Minuten vor Schluß fällt endlich das Siegtor, das schönste, das die Zuschauer seit langer Zeit gesehen haben. Eine Flanke von halbrechts nimmt Kuzorra und köpft zum ,Gauligaaufstieg‘ ein. Der Rest der Spielzeit war ein Drängen Essen’s, jedoch Schalke war nicht mehr zu schlagen“,

schrieb die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung in ihrer Montagsausgabe vom 19. April 1926 über diesen Treffer, der ebenfalls etwas „einbrachte“.

Dreifach gegründet hält besser

Im Jahr 1904, nicht überprüffaren mündlichen Überlieferungen zufolge am 4. Mai, einem Mittwoch, gründeten ein paar Jungbergleute und Handwerkslehrlinge aus der Gegend um die Herzog-, Hammer- und Gewerkenstraße in Schalke den SV Westfalia Schalke. Um den Makel des „wilden Vereins“ loszuwerden, schloss man sich acht Jahre später, am 17. März 1912, dem Schalker Turnverein 1877 an und bemühte sich erfolgreich um Aufnahme in den Westdeutschen Spielverband (WSV).

Nachdem der Spielbetrieb im Ersten Weltkrieg zum Erliegen gekommen war, wurde 1915 auf Initiative des aus Essen-Kray stammenden Bankangestellten Robert Schuermann mit einigen Gleichgesinnten aus bürgerlichen Kreisen erneut ein Verein unter dem Namen „SV Westfalia Schalke“ ins Leben gerufen, der noch im selben Jahr Aufnahme in den WSV fand. Nachdem sein Gründer Schuermann und die meisten Spieler zum Militär eingezogen worden waren, konnte aber auch dieser Verein keine Spiele mehr austragen.

Am 25. Juli 1919 schlossen sich nach Streitigkeiten um die Nutzung eines gemeinsamen Spielfeldes an der Grenzstraße die „zweite Westfalia“ und der Schalker TV 1877, der bereits die „erste Westfalia“ geschluckt hatte, zum „Turn- und Sportverein Schalke 1877 e.V.“ zusammen.

Nach der von der Deutschen Turnerschaft zum 31. Dezember 1923 verfügten „reinlichen Scheidung“ zwischen Turnern und Sportlern verließen die Fußballer den TuS Schalke 1877 vier Jahre später wieder und gründeten am 5. Januar 1924 in der Gaststätte Oeldemann an der Ecke Wilhelminen- und Grenzstraße in Gelsenkirchen den FC Schalke 04.

Ein Jahr später sicherte Kuzorra dem Aufsteiger quasi im Alleingang die erste Ruhrbezirksmeisterschaft, als er in den beiden Finalpartien gegen den BV Altenessen (1:0, 2:2) alle drei Schalker Treffer erzielte. Zuvor hatten die Essener noch getönt: „Wir werden es diesen Schalker Jungens schon zeigen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.“ Kuzorra belehrte sie eines Besseren. Auch im Spitzenspiel um die Westdeutsche Meisterschaft gegen den punktgleichen Duisburger Spielverein wenige Wochen später war es der junge Nachwuchsstürmer, der beide Schalker Tore zum 2:2-Endstand erzielte. Die reichten jedoch nicht, um den Schalkern in ihrem ersten Gauligajahr zur „Westdeutschen“ zu verhelfen, denn die letzte Endrundenpartie gegen Fortuna Düsseldorf ging mit 3:4 verloren, während die Duisburger ihr letztes Spiel gewannen.

Auch Treffer, die nach Kuzorras Philosophie „nichts einbrachten“, waren natürlich Tore, und die produzierte der Schalker inzwischen am Fließband. In seinen 89 Gauligaspielen zwischen dem Aufstieg 1926 und der ersten „Deutschen“ 1934 blieb er lediglich in 21 Spielen torlos. In 59 Endrundenpartien zur Ruhrbezirks-, Westdeutschen und Deutschen Meisterschaft traf er lediglich 21-mal nicht, netzte in den übrigen 38 Spielen aber 57-mal ein. In den Gauliga-Spielzeiten von 1926 bis 1934 war er für etwa ein Drittel der Schalker Torausbeute verantwortlich. Nur Hermann Nattkämper erzielte in den Spielzeiten 1931/32, 1932/33 und 1933/34 für die Königsblauen mehr Treffer als Kuzorra; das Torverhältnis der beiden betrug in diesen Jahren 19:18, 23:19 und 24:18.

Schönheit und Effizienz

In den acht Jahren des Schalker Aufstiegs von der Emscher-Kreisliga bis zur ersten Deutschen Meisterschaft war Kuzorra Schalkes „Tormaschine“. Seine Treffer hatten entscheidenden Anteil daran, dass die deutsche Meisterschaftstrophäe „Viktoria“ im Sommer 1934 erstmals an den Schalker Markt kam. Dabei war das Kreiselspiel, wie Aussagen von einigen Mitspielern Kuzorras bestätigen, gar nicht primär aufs Toreschießen angelegt. Durch schnelle Flachpässe, verwirrende Kombinationen und häufiges, wie man heute sagen würde, „Verschieben“, eröffnete es den Spielern jedoch immer wieder Räume, die Torgelegenheiten schufen. Wir haben den Ball laufen lassen - und plötzlich kam der Steilpaß. Die filigrane Schalker Spielweise, das jeden Gegner langsam zermürbende schnelle Kurzpassspiel und die bullige Aggressivität eines Ernst Kuzorra ergänzten einander perfekt. In seinen besten Momenten spielte Schalke schön und erfolgreich. In seinen dunkelsten wurde man hingegen Opfer des schönen Spiels. Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Hannover 96 im Meisterschaftsfinale 1938 schrieb die Fußball-Woche: „Es wurde wunderschön kombiniert, aber über lauter Abspielen und Quergepasse wurde das Schießen vergessen.“ Und als das Wiederholungsspiel 3:4 verloren ging, urteilte dasselbe Blatt: „Schalke ist in der zweiten Halbzeit wieder in seine beliebte Kreiselmanie verfallen und hat über dem Kreiseln den Meistertitel eingebüßt.“

Dieses schöne Spiel des gut eingespielten Schalker Kollektivs (Unser Spiel lief hinterher fast maschinenmäßig - wie eine Uhr) brauchte die Aggressivität, die Entschlossenheit und die, wie es 1941 in Endspielfieber heißt, „Kuzor- rasche[r] Schußgewalt“, um den durch das ständige „Kreiseln“ eingelullten Gegner im entscheidenden Moment zu überrumpeln. Der damalige Dresdner Spieler und spätere Bundestrainer Helmut Schön erinnerte sich: „ Sie passten quer und zurück. Das Spiel schien sich auf der Stelle zu drehen. Aber dann kam die Explosion, der Steilpass, der Schuss.“ Dabei durfte die Schönheit des Spiels niemals der puren Effizienz geopfert werden. Wenn ich heute sehe, wie die Verteidiger die Bälle rausschlagen, das hätten sie bei mir früher nicht machen dürfen. Bei uns wurde von hinten herausgespielt. Eine Spielweise, die sich Jahrzehnte später im niederländischen Totaalvoetbal, im „Tiki-Taka“ des FC Barcelona unter Pep Guardiola und in der spanischen Welt- und Europameisterelf von 2008, 2010 und 2012 wiederfinden sollte. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass nun alles in sehr viel höherem Tempo passierte. Denn dass beim „Schalker Kreisel“ der Ball stets besonders schnell durch die eigenen Reihen lief, gehört ebenso ins Reich der Legenden wie Kuzorras angebliche Ohnmacht im Finale von 1934. „Da hieß es dann immer: der Schalker Kreisel. Und der Kreisel ist ja dann noch einige Jahre fortgeführt worden. Das war dann ungefähr so: An der Mittellinie hat man sich gegenseitig die Bälle zugespielt, und der Gegner hat hinten drin gestanden. Die kamen gar nicht raus“, erinnerte sich Willi Kos- lowski, Rechtsaußen der Schalker Meistermannschaft von 1958, 2017 in einem interview.

Dass Schönheit und Effizienz im Schalker Spiel zueinander fanden, dafür sorgte ab 1933 ein gebürtiger Fürther. Mit Hans „Bumbas“6 Schmidt, der 1914 als 20-jähriger Spieler mit der SpVgg Fürth Deutscher Meister geworden war und diesen Erfolg 1924, 1925 und 1927 mit dem 1. FC Nürnberg dreimal wiederholte, kam ein Trainer an den Schalker Markt, der den „phlegmatischen und temperamentlosen westfälischen Dickköppe[n]“, wie er die Schalker scherzhaft nannte, jene Portion Entschlossenheit und Zielstrebigkeit im Strafraum einimpfte, die sie 1934 an die Spitze führen sollte. Schmidt legte auch Wert auf eine verstärkte Abwehr. „Er machte Schalke härter, selbstbewusster und siegessicherer“, erinnerte sich später Hans Bornemann, der alle Schalker Endspiele bis 1942 mitmachte und an sämtlichen Schalker Erfolgen der „goldenen Jahre“ beteiligt war. Schmidts taktische Anweisungen waren an Aussagekraft kaum zu überbieten: „So, ihr Arschlöcher, geht da rein und gewinnt!“

Die Legende sagt, dass Mannschaftskapitän Ernst Kuzorra nicht nur auf dem Platz die bestimmende Figur war, sondern auch, wenn es um Fragen des Trainings, der Mannschaftsaufstellung und der Prämiengestaltung ging. Diese Legende hat Kuzorra nach Kräften selbst befeuert: Wissen Sie, ein Mannschaftsführer muß gleichberechtigt neben dem Trainer sein. Dabei offenbarte er ein recht eigenwilliges Verständnis von Gleichberechtigung: Wir hatten immer einen Trainer, aber die Aufstellung habe ich gemacht. Nach drei Jahren wurde gewechselt. Manche haben gebettelt: Ernst, lass mich noch ein Jahr, doch ich habe gesagt: Nix da!

Der Wahrheitsgehalt der Legende lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei bestimmen. Aber sicher musste sich jeder Trainer mit Kuzorra gut stellen, wollte er im Schalker Fußballverein erfolgreich sein. Daran sollte sich selbst Jahrzehnte nach Kuzorras Lauffiahnende nichts ändern. Als Friedel Rausch 1977/78 wegen der sportlichen Talfahrt der Mannschaft sowie aufgrund des Vorwurfs, Gelder veruntreut und im Juni 1973 zwei Jugendspiele durch finanzielle Zuwendungen manipuliert zu haben, in Bedrängnis geriet, schaltete sich der damalige Schalker Vizepräsident Ernst Kuzorra ein: Friedel Rausch sollte von sich aus von seinem Amt zurücktreten, um dem Verein weitere Belastungen zu ersparen. Tatsächlich wurde Rausch am 20. Dezember 1977 entlassen und durch seinen Assistenten, den früheren Jugendtrainer Uli Maslo, ersetzt.

Welch herausragende Rolle Ernst Kuzorra nicht nur als Spieler für den FC Schalke 04 bekleidete, verdeutlichen spätere Aussagen ehemaliger Mitspieler: „Der Ernst Kuzorra? - Der war für Schalke 04 alles“ (Ernst Kalwitzki). „Er bestimmte nicht nur die Taktik und war Chef, er war auch für die sogenannten Drecksarbeiten da, wenn es mal irgendwo überhaupt nicht lief“ (Ernst Poertgen). „Er war der Chef unseres Teams, er bestimmte immer, wie wir spielten“ (Otto Tibulsky).

Dennoch hatten Trainer in Schalke durchaus gestalterische Möglichkeiten, wie Kuzorra nach dem Gewinn der vierten Westmeisterschaft 1933 (1:0 gegen Fortuna Düsseldorf ) gegenüber einem Reporter auch selbst freimütig eingestand:

Und nicht zu vergessen ist der Mann, der uns überhaupt so weit führte: unser Trainer Kurt Otto. Er hat uns zusammengeschmiedet zu einer Einheit, in der Kameradschaftsgeist und Einigkeit bis zum letzten herrschten. Er hat uns so weit gebracht, daß wir einfach so spielen mußten, wie wir es taten!

Unter Otto erreichte Westmeister Schalke 1933 erstmals das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Einen Tag vor dem Finale - erneut gegen Fortuna Düsseldorf - in Köln widmete die Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung in ihrer Ausgabe vom 10. Juni 1933 eine ganze Seite dem Training der Mannschaft in der Glückauf-Kampfoahn. Für die damalige Zeit beinahe revolutionär, bestand es in erster Linie aus Lauf- und Konditionstraining. Ein abschließendes Raufoallspiel mit einem Medizinball sollte die Zweikampfstärke verbessern. Mit gymnastischen Übungen wurden „Kraft, Ausdauer und Wendigkeit“ trainiert. Es waren die Kernelemente der „Lauf- und Körperschule“ von Trainer Kurt Otto.

Die Spieler wurden vom Trainer körperlich fit gemacht und taktisch geschult - und von Kuzorra aufgestellt. Oder auch nicht, nämlich dann, wenn sie nicht „spurten“: Einmal kamen zwei jüngere Spieler und wollten mehr Geld. Da habe ich sie zwei Wochen lang nicht aufgestellt. Als sie dann wieder mitspielen durften, waren sie ganz klein. Dann aber haben sie auch die richtige Prämie

gekriegt. Denn auch in finanziellen Dingen redete Kuzorra ein gewichtiges Wort mit, wobei er sich, glaubt man seiner Darstellung, sowohl als ein sich seiner Position sehr bewusster wie auch taktisch gewiefter Vermittler zwischen Mannschaft und Vereinsführung erwies:

Als Schalke genug Geld hatte, wollten die Mannschaftskameraden über meinen Kopf mehr Prämie beim Vorstand herausholen. Ich bekam Wind von der Sache, bin zum Vorstand gegangen und habe gesagt, wenn die anderen kommen, dann bleibt hart, meine Unterstützung habt ihr. Meine Mitspieler blitzten ab. Später dann habe ich beim Vorstand das Mehrfache herausgeschlagen.

Trainer Kurt Otto wurde knapp drei Wochen nach dem verlorenen deutschen Meisterschaftsfinale gegen Fortuna Düsseldorf zum 30. Juni 1933 entlassen und durch erwähnten Schmidt ersetzt, der dann entgegen Kuzorras „Vorgaben“ nicht nur „drei Jahre“ blieb, sondern gleich fünf, bis zum Sommer 1938. In taktischen Dingen ließ sich der sture Franke von niemandem reinreden. Auch nicht vom Schalker Kapitän. So verbannte er nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Linksaußen Rothardt Adolf „Ala“ Urban, der nach einem einjährigen Zwischenspiel beim von den Nationalsozialisten verbotenen Arbeitersportklub Schalke 24 zu Schalke 04 zurückgekehrt war, im Meisterschaftsfinale 1935 auf die linke Außenbahn. Alle Proteste des Rechtsfußes fruchteten nichts, und tatsächlich entwickelte sich Urban auf links zu einem wichtigen Aktivposten im Schalker Spiel. Er war schnell, dribbelstark und konnte präzise flanken, wenn er es nicht vorzog, von links nach innen zu ziehen und einen angeschnittenen Ball hart und platziert ins lange Toreck oder unter die Latte zu setzen. Mit 79 Treffern in 80 Gauligaspielen und 30 Toren in 47 Endrundenpartien hatte er enormen Anteil an den Schalker Erfolgen der Jahre 1933 bis 1942.

Die Ära von Trainer Schmidt wurde zur größten Zeit der Königsblauen, und Kuzorra erlebte unter dem Franken die Glanzpunkte seiner Karriere mit drei Deutschen Meisterschaften und einem deutschen Pokalsieg - die damals obligatorischen Gauliga-Titel gar nicht mitgerechnet.

In Gelsenkirchen bekamen wir kein Bein auf die Erde

In den acht Jahren seines Aufstiegs zur Nummer eins im deutschen Fußball schuf der FC Schalke 04 die Grundlagen seines Mythos. Dieser Mythos hat die vielen Jahrzehnte des Mittelmaßes, die auf die acht goldenen Jahre von 1934 bis 1942 folgten, bis heute unbeschadet überdauert. Die wichtigsten Schalker Spieler wurden schon zu Lebzeiten zu Legenden. Die Erfolge dieser Frühzeit waren die moderne Version des mythischen Kampfes zwischen David und Goliath, und der Schalker Mythos erzählt vom Triumph der Unterdrückten und Benachteiligten über ihre Widersacher, vom Sieg des „kleinen Mannes“ über „die da oben“.

Laut Brockhaus (2005) bieten Mythen „Identität und Integration im kulturell-sozialen Kontext“. In ihnen spiegelt sich die „Suche nach Sinn in einer von technisch-bürokratischen Zwängen beherrschten Welt“. Mit den Schalker Helden konnte sich eine ganze Region identifizieren. Ihre sportlichen Großtaten wurden für die Menschen im Ruhrgebiet und weit jenseits der Grenzen des Kohle- und Stahlreviers legendär. Die prosaische Wahrheit interessierte im Augenblick des Triumphs und danach niemanden mehr. „Noch nie hat der Gewinn einer deutschen Fußballmeisterschaft einen so ungeheuren Widerhall in den Herzen der Bevölkerung einer ganzen Stadt, ja eines ganzen Reviers gefunden, und man kann behaupten, daß der Volkssport Fußball noch nie volksnäher gewesen ist als in dem Augenblick, wo er Schalke 04 mit der Meisterwürde krönte“, hieß es am 5. Juli 1934 im offiziellen DFB-Organ Deutscher Fußball-Sport.