Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Theater der Zeit

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Recherchen

- Sprache: Deutsch

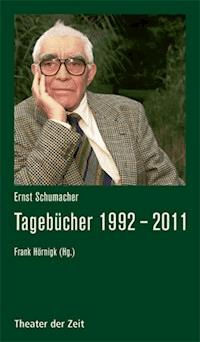

Ernst Schumacher, einer der letzten großen Theaterkritiker seiner Generation, Brechtforscher und Hochschullehrer aus Leidenschaft, verstarb im Sommer 2012 im Alter von neunzig Jahren. Das Buch versammelt seine späten Tagebücher (1992 - 2011); es sind unbekannte Texte aus zwei Jahrzehnten, die ein kulturhistorisches Dokument ersten Ranges darstellen: als Bilanzgeschichte des Realsozialismus der DDR, aber auch des sehr persönlichen Erfahrungsgrundes deutsch/deutscher Nachkriegsgeschichte in der Zeit des Kalten Krieges; als ein Lesebuch über das Theater seiner Zeit, über die Liebe seines Lebens zu Renate, seiner Frau, - und zu seinem so tragisch früh verstorbenen Sohn Raoul. Zu entdecken fernerhin wunderbare Porträts bedeutender Zeitgenossen, berührende Heimaterinnerungen an die Familie und seine eigene Herkunft aus Bayern. Kurz: Zu besichtigen ist das Bild eines bis zum Ende seines Lebens engagierten, großzügigen Menschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ernst Schumacher

Mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Ernst Schumacher

Tagebücher 1992 – 2011

Auszüge

Herausgegeben von Frank Hörnigk

Recherchen 103

© 2012 by Theater der Zeit

Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Verlag Theater der Zeit GmbH

Verlagsleiter Harald Müller

Im Podewil | Klosterstraße 68 | 10179 Berlin | Germany

www.theaterderzeit.de

Lektorat: Kathrin Merle

Cover- und Reihengestaltung: Sibyll Wahrig

Gestaltung: Gisela Kirschberg

Umschlagabbildung: Markus Wächter

Printed in Germany

ISBN 978-3-943881-19-6

ERNST SCHUMACHER

TAGEBÜCHER 1992 – 2011AUSZÜGE

HERAUSGEGEBEN VON FRANK HÖRNIGK

VORWORT

In seiner Eintragung vom 19. 12. 2011 notiert Ernst Schumacher, dass Theater der Zeit die „allerletzte hoffnung“ sei, seine späten Tagebücher selbst noch gedruckt in den Händen halten zu können, aber er glaubte nicht mehr recht daran: „… ich vermag mir kaum hoffnung zu machen. l’homme passé.“

Es sind die letzten Sätze der von Ernst Schumacher über Jahrzehnte geführten Tagebuchaufzeichnungen. Er sei endgültig „ein mann der vergangenheit“! Nur wenige Tage vor seinem Tod im Juni 2012 erfährt er, dass das von ihm so sehr Erhoffte doch noch Realität wird: „Ernst Schumacher. Tagebücher 1992 – 2011“ soll im Herbst 2012 in Buchform vorliegen. Er kann die Nachricht noch aufnehmen und ist glücklich darüber.

Ein knappes Jahr zuvor – anlässlich seines 90. Geburtstages – lasen Freunde auf der Probebühne des Berliner Ensemble zum ersten Mal öffentlich in Auszügen aus diesen späten Tagebüchern: Da saß er selbst noch im Publikum. Es sollte jedoch seine letzte Fahrt hin zu jenem Ort werden, an dem seine erste direkte Begegnung mit dem Theater Brechts vor mehr als sechzig Jahren stattfand; eine Erfahrung, die sich in den Jahrzehnten, die darauf folgten, zum wichtigsten Arbeitsfeld seines gesamten Lebens als Wissenschaftler, Publizist und Kritiker erweitern sollte.

Auch das bezeugen die Aufzeichnungen seiner Tagebücher. Aber sie gewinnen in ihren biografischen Horizonten, über die besondere Beziehung zu seinem wissenschaftlichen Gegenstand „Brecht“ hinaus, entscheidend erweiterte Einsichten über das eigene Leben. Denn Ernst Schumacher schreibt in seiner eigenen Person selbst Geschichte. Als große autobiografische Erzählung über die historischen Verwerfungen eines ganzen Jahrhunderts angelegt, eröffnen die von ihm hinterlassenen Erinnerungen sowohl einen sehr eindringlichen und persönlichen poetischen Raum als auch, hierin verbunden, einen gleichermaßen immer um Objektivität bemühten Maßstab des eigenen Denkens, der sich in seinen späten Jahren nicht zuletzt in der verstärkten Kritik und Selbstkritik eines dogmatisch erstarrten Marxismus-Begriffs als fatale Epochenbilanz auch seines eigenen Lebens ausweist.

Die Themenfelder seiner Aufzeichnungen vor diesem Hintergrund sind weit gefächert: Durchgehend werden die andauernden Mühen, zum Teil auch die Qualen und Altersblockaden des eigenen Forschens und Nachdenkens benannt. Im Zusammenhang mit den Betrachtungen über die politischen und Machtverhältnisse in einer globalisierten Welt des Kapitals und den daraus unmittelbar abgeleiteten Fragen auch der deutschen Teilung und Wiedervereinigung nach vierzig Jahren steht immer wieder die Krisenerfahrung und das Ende des sozialistischen Experiments im Raum. Dennoch bekennt sich Ernst Schumacher – bis zuletzt und trotz der historischen wie individuellen Erfahrung dieses Scheiterns – zu dessen ursprünglichem Entwurf.

Das Theater und seine Entwicklung nach 1990 sind als immanenter Bestandteil der veränderten Wirklichkeit in solchem Denken unmittelbar aufgehoben und – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen – einer fundamentalen Kritik unterzogen. So erscheinen die Theaterkritiken, die er in diesen Jahren an die Feuilletonredaktion der „Berliner Zeitung“ absendet, aber vor allem auch jene, die er zu seinem eigenen Selbstverständnis bis zuletzt in seinen Tagebuchaufzeichnungen unveröffentlicht zurückhält, weit mehr als zuvor aus den allgemeinen politischen Wahrnehmungen zur Zeitgeschichte denn aus einem besonderen Schreibimpuls eher moderater Tageskritik abgeleitet. Die Schärfe seiner Urteile ist dabei gleichwohl eindrucksvoll und weiterführend. Herausragend darüber hinaus die vielen in seine Tagebuchnotizen eingerückten Porträts von Zeitgenossen.

In der Mehrzahl im Zusammenhang von bekannt gewordenen Todesnachrichten für sich notiert oder aber auch später veröffentlicht, verweisen diese Nachrufe zunehmend auf das wachsende, nicht mehr zu verdrängende Bewusstsein vom Wegsterben seiner Generation insgesamt. Erwähnenswert und in einem weiteren Sinne mit dieser Erfahrung verbunden ist, dass für Ernst Schumacher zunehmend auch das besondere emotionale Bekenntnis zu seiner alten Heimat Bayern als bleibende und nur schwer zu bewältigende weitere Verlusterfahrung seines Lebens aussprechbar und zugleich als nachhaltig zu zahlender Preis eigenen politischen Engagements anerkannt wird.

Es ist vor allem das Glück seiner langen und erfüllten Partnerschaft mit seiner Frau Renate, das diese Erfahrung wenn nicht aufzuheben vermochte, so doch mindestens ausgleichbar erscheinen ließ. Dieses besondere Glück im Privaten war es auch, das die ebenfalls anhaltend reflektierte politische Infragestellung seiner Person nach 1990 einschließlich des Verlustes ihrer öffentlichen Reputation relativierbarer und letztlich hinnehmbar erscheinen ließ.

Die von Ernst Schumacher hinterlassenen und nunmehr erstmals einsehbaren Tagebücher nach 1990 zeigen einen Menschen, der mit großer Energie gegen die begrenzte Lebenszeit in diesen ihm noch verbleibenden mehr als zwei Jahrzehnten (!) ankämpfte: um weiterarbeiten zu können an seinem Lebenswerk und dessen Vollendung und um für seine Familie und seine Freunde einstehen zu können – und der allein deshalb den eigenen Tod aus seinem Denken so lange als irgend möglich zu verbannen trachtete.

Dass dieser ihn dann doch noch einholte vor der Zeit, als sein jüngster Sohn Raoul im Jahre 2008 erst vierzigjährig verstarb – Ernst Schumacher war da 88 Jahre alt – blieb bis zu seinem eigenen Ende eine nie geschlossene Wunde, das alles überstrahlende Unglück seiner letzten Jahre. Auch darüber berichtet das Tagebuch mit größter Offenheit und tiefer Trauer.

2006 erschien im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin unter dem Titel „Ernst Schumacher. Ein bayerischer Kommunist im doppelten Deutschland. Aufzeichnungen des Brechtforschers und Theaterkritikers in der DDR 1945 – 1991“ ein ebenso sorgfältig wie klug edierter erster Band der Tagebücher Ernst Schumachers, herausgegeben von Michael Schwartz. Dessen „einführende Skizze“ trägt die Überschrift „Ein Ci-devant“ und zitiert ausdrücklich das wiederholt formulierte Bekenntnis des Tagebuchschreibers aus dem Jahre 1989, wonach er nunmehr endgültig als „Ehemaliger“ von der Geschichte erkannt und zu Recht als überlebt abgestempelt worden sei – und das nicht nur bezogen auf sein hohes biologisches Alter. Es gehört allerdings zur Ironie dieser besonderen Geschichte einer historischen Einsicht des Augenblicks, dass die große Geschichte dabei nicht mitspielte wie erwartet. Denn Ernst Schumacher überlebte seine Diagnose, bezogen auf seine eigene Person, um mehr als zwei Jahrzehnte: Und wenn die Zeiten gleichwohl auch nicht auf eine solche Veränderung der Welt hinausliefen, „wie sie gebraucht“ würde in den Worten des „Meisters“ – und auch in seinen eigenen – waren es doch keine Jahre „am Ende der Geschichte“! Und daraus allein schon war Hoffnung zu schöpfen – auch für Ernst Schumacher. Deshalb schaute er zunehmend mit wiedererweckter Neugier, wenn schon für sich selbst ohne Hoffnung, so doch aber nicht hoffnungslos nach vorn. Das Bild des „L’homme passé“ hebt das andere Bild des „Ci-devant“ nicht auf, aber es ist ihm nicht gleichzusetzen: Denn jetzt ist es vor allem die Gewissheit, als historischer Zeuge und Vorangegangener mit seinen Einsichten selbst nicht mehr anwesend zu sein, um vielleicht noch gebraucht werden zu können von denen, auf die er bis zuletzt alle seine Hoffnung setzte. Ob diese letzte Negativ-Prognose am Ende seines Lebens richtig oder falsch ist, bleibt vorläufig weiterhin offen und trägt allein schon deshalb Zukunft in sich. Auch nach Ernst Schumacher. Davon will dieser Band Zeugnis ablegen.

Frank Hörnigk, im Juli 2012

TAGEBÜCHER 1992 – 2011

1992

1992 – ein blick zurück – fast aus dem grab: am zweiten weihnachtsfeiertag brach ich auf dem teupitzsee ein und wurde buchstäblich in den letzten minuten, bevor ich von der kälte gelähmt in den eisigen fluten untergegangen wäre, durch meinen sohn raoul und … von nachbarn, die durch sein geschrei alarmiert worden waren, in ein boot gezogen, durch den rasch herbeigerufenen notdienst in einer folie wieder aufgewärmt und auf der intensivstation des kreiskrankenhauses königs wusterhausen dem leben wieder voll zurückgegeben.

ohne die beobachtung durch raoul, der mit mir auf dem eis war, aber nicht in meiner nähe, … wäre keine rettung möglich gewesen; er, raoul, eilte ans ufer und holte die stellage, die am haus stand, und schob sie mir zu, so daß ich mich daran festhalten konnte; mit letzter kraft hievte ich mein linkes bein auf die unterste sprosse und konnte mich dadurch ein wenig nach oben schieben; durch die hilferufe von raoul kamen die nachbarn mit einem boot über den see und zogen mich unter größter mühe aus dem eisigen wasser …

ich verfolgte die rettung nur noch mit unscharfem bewußtsein. es war wie ein wunder, alle sprachen von meinem „schutzengel“; re, die entsprechend verstört war, sieht ihn in meiner mutter angelika, die mich, als ich im alter von neun jahren im weiher neben dem bauernhof der berchtolds in urspring eingebrochen war, beherzt aus dem wasser zog. sie war zufällig bei den erwähnten bauern, ließ sich von der berchtoldsteffi eine leiter aufs eis reichen und zog mich heraus; am nächsten tag ging ich wieder zur schule.

und auch diesmal kam ich mit dem schrecken davon: keine lungen-, keine herz-, keine nervenattacken während und nach dem unfall, aber natürlich ein nachdenken über die grenzenlose leichtfertigkeit, mit der ich mein und dazu noch das leben der mir zu hilfe eilenden aufs spiel gesetzt hatte. wozu, warum, weshalb dieses wunder? um mich wieder „katholisch zu machen“? wozu bin ich noch aufgespart geblieben?

als ich begriff, daß ich mich aus eigener kraft nicht aufs eis hieven könnte, hatte ich ein großes weh über meinen leichtsinn; ich würde den trauten schein des hauses und mit ihm die mir am engsten vertrauten nicht wiedersehen, wegen eines solchen leichtsinns zugrunde zu gehen – absurd! dieses bewußtsein ließ mich dann die hilferufe nach raoul ausstoßen, von dem ich wußte, daß er der einzige sein könnte, der mir noch hilfe bringen konnte. als ich ihn anhasten sah und rufe ausstoßen hörte, ich sollte durchhalten, regte sich mein lebenswillen noch einmal, der schon zu erlahmen begonnen hatte; ich glaube annehmen zu dürfen, daß der eistod letztlich schmerzlos ist, weil das bewußtsein schwindet, wenn der blutkreislauf immer schwächer wird. „zwei minuten länger im wasser und …“: so die bedeutungsschwere auskunft des arztes auf der intensivstation. was mich seitdem quält, ist das bewußtsein, nicht nur mich selbst in diese todesgefahr gebracht zu haben, sondern anderen zugemutet zu haben, ihr leben zu gefährden, um mich zu retten, und der gedanke, wegen dieses leichtsinns das leben von re und raoul aufs schmerzlichste zu verstören. dieses gefühl wird bleiben, dieses gefühl von schuld, und eines ist mir schon völlig klar: mein ganzes vor-michhin-stieren, die empfindungen von schmach, die befürchtungen, sozial noch weiter abzusteigen, die miesen gedanken über den lauf der welt – sie sind nichtig angesichts dieser errettung. dem leben wiedergegeben, erscheint ein blauweißer wintertag, wie er heute, am 2. tag des neuen jahres, sich darbietet, noch viel, viel schöner, als er mir schon immer vorkam – und die erwähnten sorgen, bekümmerungen, finsteren gedanken so recht unangemessen, nein, nichts mehr wird sein wie vorher, es wird nur so scheinen; mit dem gefühl, ein wunder erlebt zu haben, an dessen eintreten ich selbst schuldig war, werde ich wohl nicht so recht fertig werden, besonders da ich in den letzten jahren ja ständig über die unbedeutendheit, die völlige gleichgültigkeit eines menschenlebens in diesem all nachsinniert hatte. ein wink des himmels, an den ich nicht zu glauben vermochte und auch jetzt nicht zu glauben vermag, oder einfach ein zufall?

nach diesem erleben erscheint mir auch alles, was sich sonst in diesem jahr 1992 sowohl öffentlich als auch privat zutrug, nicht so recht bedeutsam, gewichtig, erwähnenswert, … derweil ich mich in einem unbekannten land zurechtzufinden habe, von dem ich nicht weiß, ob es ein festland oder eine driftende scholle ist. zwar war ich schon am zweiten abend nach meiner verunglückung wieder im theater, um die abschiedsvorstellung des „ei“ vor seiner „abwicklung“ zu besuchen und darüber zu schreiben; zwar war ich gestern sogar in begleitung meines sohnes wieder auf dem eis, … zwar mixte ich an silvesterabend wie jedes jahr den punsch, zwar besahen wir, re, raoul und eine chinesische aspirantin, die wir zu besuch haben, gemeinsam das kleine feuerwerk, das in den nachthimmel gefeuert wurde, zwar ließ ich mir von hund gustav einen kräftigen schmatz auf die rechte wange verpassen, zwar verspürte ich die wärme von kater bertolt an meiner seite. zwar, zwar, zwar … und doch ist alles nicht mehr wie vorher. wie schatten der erinnerung an das, was politisch bedeutsam erschien: die abschlachterei in jugoslawien; der sieg clintons in den usa; der honecker-prozeß, von honecker selbst als „nürnberger prozeß gegen den kommunismus“ definiert; die mordtaten verhetzter jugendlicher, verübt an ausländern, aber auch schon an „einheimischen“ mit anderer, sogenannter oder tatsächlicher „linker“ gesinnung; die heuchelei dieser regierung, die erst dann sich „an die spitze der bewegung“ des protestes setzte, als die aufträge für die deutsche industrie aus dem ausland zurückgingen durch die asylliquidierung, aber genau den boden bereitet hatte für die fremdenfeindlichkeit, um von den eigentlichen problemen, dem scheitern der versprechungen gegenüber den ostdeutschen, sie würden bald „in blühenden landschaften“ leben, wo ganze industrieregionen plattgemacht wurden und werden, abzulenken. am schlimmsten, weil unbelehrsamkeit durch geschichte beweisend, die gier nach dem ruf: „germans to the front“: überall will dieses neue kleingroßdeutschland mit dabei sein, wo es was zu „befrieden“ gilt, giert danach, junge deutsche auf der ganzen welt in „krisengebiete“ entsenden zu dürfen, wollte unbedingt dabei sein, als die usa nach dem golfkrieg nun in somalia ihre großmacht-interessen in afrika demonstrieren, natürlich im auftrag der uno und im namen der humanität. unerträglich, dieser rechtsrutsch der sozis (der jetzt grass veranlaßte, aus der spd auszutreten), und während in kleineuropa die grenzen fallen, werden zwischen tschechei und slowakei neue gezogen, ähnlich in der früheren sowjetunion.

1993

3. januar 1993

nur aus gewohnheit – pflichtkür mit dreingabe 1993.

persönlich: einschwärzung, furcht vor „verarmung“ (auf grund der renten-neuberechnung). der damit verbundene rückblick auf das ganze leben: kein grund zum fröhlichsein, irrungen, wirrungen, potenziert durch das gefühl, nein durch das wissen, die überzeugung jedenfalls, zwar auf der richtigen seite gelebt, gestritten, gelitten zu haben, aber von „der geschichte“ (was ist das, dieses ominöse, diffuse gewese?) beim „reinen-tisch-machen“ so einfach auf den kehricht geworfen worden zu sein – und zwar durch die dummheit von leuten, die von sich behaupteten, „allmächtig“, weil alles wissend, alles durchschaut habend zu sein; aber auch durch die noch größere dummheit der sogenannten „massen“, die sich blind in die offenen polypenarme des kapitalismus zurückwarfen – und natürlich durch die eigene, eigene, ureigenste …! alles in allem, immer stärker: so ziemlich durcheinander!

2. mai 1993

unmittelbar zusammenfallend mit diesem gefühl der sich steigernde ärger mit der „berliner zeitung“, die dämlichkeit der „regierenden dame“, die hin und her schlingernde haltung des chefs, den das alles letztlich doch nicht interessiert, ob die theaterkritik in dieser zeitung abgewertet, ja entwertet wird, meine schließliche reaktion: die kündigung, die dann doch wieder außer kraft gesetzt wird, und zwar von beiden seiten: nichts mit dem aufrechten gang u. a. vielleicht mußte diese zuspitzung sein, um mich auf zwei vorhaben zu orientieren, die von mir produktivität, nicht bloß reproduktivität verlangen, wenn ich sie ausführe: eine dramatisierung der biographie des fürsten pückler (für cottbus) und eine solche der biographie von caroline alexander, einer deutschen jüdin, die als dreijährige aus dem rheinland heimlich nach belgien verbracht wurde und den krieg und die ausrottung überleben konnte. aber bis ich dazu komme, stellte ich mir selbst ein bein, indem ich zusagte, für einen sammelband über die wiedereröffnung des schauspielhauses vor zehn jahren einen beitrag über die geschichte dieses theaters von 1919 bis 1944 (ära jessner/gründgens) zu verfassen, dazu dann die doch beträchtlichen zeitaufwendungen für die „berliner zeitung“, für die abfassung von gedenkartikeln für reinhardt, hans otto, piscator u. ä.

1. juli 1993

… diese beschäftigung mit darstellungen der geschichte von persönlichkeiten, die das schauspielhaus berlin in den zwanziger und dreißiger bis in die vierziger jahre hinein geprägt hatten und indirekt auf es einwirkten, weil sie mit ihrem künstlerischen werk „da“ waren, machte mir erneut bewußt, welche verheerenden auswirkungen die machtergreifung der nazis hatte, die bis heute nachwirken. niederschmetternd: die totale reglementierung der kunst in diesen jahren durch eine sich als „totalität“ verstehende partei (nsdap) und deren weltanschauung, die ihre fatale nachfolge in der sozialistischen einheitspartei und ihrer ebenso verengten auslegung, in diesem falle des dialektischen und historischen materialismus hatte. „die einheit von partei und staat“, die ich immer als unerträglichen schwindel, weil unmöglichkeit der verwirklichung empfand, wurde von mir erst im nachhinein und damit zu spät als nazilosung identifiziert.

1. august 1993

1. september 1993

… natürlich weiß ich nur zu gut, daß dem e.-sch.-archiv keine erstrangige bedeutung zukommt, aber eine sekundäre besitzt es durchaus, eine der wenigen genugtuungen in diesem jahr, bescheiden, aber beim tief meiner stimmungslage doch ein kleiner auftrieb. merkwürdig, wie im übrigen fast alles verblaßte und scheinbar nebensächliches zum sich eingeprägt habenden wird: diese drei wochen im august, als ich mich an das beschneiden des verwachsenen lebensbaumes vor unserem haus in schwerin machte, der wie ein urwald immer wieder nach mir griff, ich mich durcharbeitete, ihn von allen verwachsungen freischnitt und -sägte, bis die struktur auf fast „japanische“ weise durchsichtig wurde: dieses krumme gehölz, das trotzdem, nein gerade deshalb zum symbol von leben, meines lebens wurde, nein, es soll nicht gerade werden; es soll so bleiben bis ans ende der tage.

31. dezember 1993

gestern hatte ich ein anderes wunderbares naturerlebnis: in den letzten nächten hatte sich auf dem teupitzsee eine dünne eisschicht gebildet, die unter der einwirkung milder temperatur zerbrach und in eisstücke zerfiel, die durch den starken westsüdwestwind am ufer geschrägt aufeinander geschoben wurden und in geeckten stumpfen winkeln wie eine geometrische struktur wirkten; ich hatte eine solche eisverschiebung noch nie gesehen und werde sie sicher auch nie mehr sehen; heute früh hatte sie sich in wasser aufgelöst.

1994

1. januar 1994

und da ist er schon, der erste tag des neuen jahres! „früher kamst du, zu verheißen wunderbares / … heute sagst du mir nur wahres / und ich seh, das grau des haares / hat bei dir auch zugenommen …“; anklänge an jugend-, an mannesjahre. warum der radikale interruptus an silvester? nun, die „rudelführerin“ teilte mit, entweder werde silvester wie alle jahre am kamin in der kellerbar gefeiert oder sie werde sich ins bett zurückziehen. was bleibt dem „rangniedrigeren“ anderes übrig, als das birkenholz aus der beige beim gewächshaus herauszuklauben und es in den keller zu karren, drei stunden lang, dann in der bar selber den putzmann zu spielen und das verstaubte gemütlich zu machen? und so war der abend da, ehe ich es dachte, und so verbrachten wir den rest des abends in, wie man so sagt, besinnlichkeit vor dem flackernden und verglosenden feuer. die mitternachtsstunde, den glockenschlag 12, erlebte ich dann sogar allein, weil es re, erschöpft von vorangegangener anstrengung wegen der erkrankung der mutter, wegen der erledigung der besorgung eines elektronischen notebooks für mich, wegen, wegen … unwiderstehlich ins bett zog. hund und katze waren im haus „versteckt“, weil sie sich vor dem abendlangen geknalle fürchteten, und ich dachte an menschen, die mir lieb waren und bleiben werden. eigentlich wollte ich ja bei der pflichtkür, 1993 abschließend, auch noch einige pirouetten oder doppelaxel oder ausrutscher dem theater in berlin und außerhalb widmen. aus meinem taschenkalender ersah ich, daß ich mindestens 65mal im theater gewesen sein muß. aber eingeprägt hat sich nur wenig, am stärksten immer noch die verschlimmbesserten, vergutverschlechterten „wessis in weimar“ von hochhuth in der regie von einar schleef im be. dann die meisterschülerleistungen von p. zadek („das wunder von mailand“ und „der jasager und der neinsager“ von brecht), ein vier-, fünffacher abzug von einem unbekannten original, dann auch der „baal“ von palitzsch. gebrochene kraft bei müllers „traktor/fatzer“. im deutschen theater alles auf jenem gefälligen, gekonnten realismus-niveau, dem heute vor allem die zahnarztgattinnen aus steglitz geschmack abzugewinnen vermögen, ganz im abstieg in die gewöhnlichkeit die schaubühne; da breth keine kraft für erneuerung, sondern nur getragene konvention. der „donnerschlag“ die schließung des schiller theaters: endlich mußte er im westen gesetzt werden, nachdem der einigungsvertrag die weitere abwicklung eines großen theaters im osten doch nicht auch noch opportun erscheinen ließ. dem theater selber eine träne nachzuweinen, lohnt nicht: es war die schauburg des kalten krieges, deren besatzung nicht kapiert hatte, daß der alte kalte krieg vorbei ist. am drolligsten das gejammere des alten barlog, der 1951 zum intendanten berufen worden war, ruiniert worden sei das theater durch seine nachfolger ab 1971: als ob die kunst, die unter ihm im schiller theater gemacht wurde, nicht auch schon bloß aufgerührte, nachgebackene hausmannskost gewesen wäre, fern jeder formalen und schon gar jeder inhaltlichen erneuerung. beckett paßte als süßsaure soße durchaus dazu, kortner war der pfeffer. das miese an der schließung des schiller theaters waren doch nur zwei umstände: einmal der beweis, daß kultur keinen wirklichen stellenwert mehr im öffentlichen leben hat, zumindest nicht die theaterkunst: sie ist entbehrlich geworden; die aufregung beschränkte sich auf die aus ihren polstern geworfenen produzenten und einige reproduzenten (kritiker) – sowie wenige konsumenten. zum anderen die signalwirkung: wenn das in berlin möglich ist, daß ein „flaggschiff“ ausgemustert wird, dann muß und wird das auch andernstadts möglich sein. mit einer chuzpe ohnegleichen versuchte der finanzminister dieses alten deutschland, die kultur einfach durch zugriff auf das sogenannte „sedvermögen“ zu subventionieren. man ist fast versucht, von einem nicht mehr unterbietbaren kulturniveau zu sprechen, das mit der einigung eingetreten ist. aber gemach, es wird unterboten werden.

insgesamt herrscht ein politisch-gesellschaftlicher marasmus, der durch zwei haltungen gekennzeichnet ist: raffen, was hergeht, auf der einen, krampfhafte versuche, „hab und gut“ zu verteidigen, auf der anderen seite. keine konzeption darüber hinaus: besitzstandsmentalität, die zur besatzungsmentalität gegenüber weiteren zu- und eindringlingen wird; über allem noch immer das selbstzufriedene grinsen dieses helmut kohl, das blabbrige ableiern der alten sprüche, die kleinkarierten tricks, die als „staatskunst“ ausgegeben werden. irgendwie haben es die leute satt; das zeigte sich bei den wahlen, die sowohl in hamburg als auch in brandenburg die hälfte der wähler von den wahlurnen fernbleiben sahen. aber sich darüber zu freuen, ist gefährlich: in deutschland kann das nur den rückwärtsgewandtesten kräften zugute kommen. als in potsdam ein pds-kandidat aussicht hatte, zum oberbürgermeister gewählt zu werden, bildete sich sofort eine „nationale einheitsfront“ von cdu über spd bis zu den grünen gegen ihn, und die wird unter den gegebenen umständen die basis für weitere rechtsrutsche sein, nein, die gefahr kommt aus der mitte selbst, diesem „sumpf“ des verfaulten kapitalismus, der nicht weniger überlebt ist als der verschwundene sozialismus.

… ein last-minute-review, notiert silvester 94, nachmittags: zum ersten mal, seit jahren, werden re und ich, zusammen mit ihrer mutter, den silvesterabend in schwerin allein verbringen. der grund, wir fühlen uns überanstrengt, re vor allem, weil sie ständig für haushalt, mutter, uns, hund und katz aufkommt und gleichzeitig mit ihren plänen für das antikeprojekt sich abstrampelt; das beste in diesem zusammenhang war eine leseprobe im pergamonmuseum, die der direktor dort unter dem eindruck von heribert sasses beeindrucktsein von dem vorhaben im november schließlich gestattete. es gab sogar ein kleines beisammensein mit käse und wein und klugen worten, leider blieb die hoffnung von re unerfüllt, über fritz marquardt vom be den rückhalt dieses theaters für ein unternehmen außer haus zu gewinnen, weil marquardt zur müllerfraktion gehört, die durch die schwere operation, der sich müller wegen speiseröhrenkrebses unterziehen mußte, so daß er monatelang arbeitsunfähig ist (und vielleicht nicht mehr lange lebensfähig bleiben wird), entschieden schwächer geworden ist als die durch die berufung von eva mattes zum 5. gesellschafter (anstelle des ausgeschiedenen matthias langhoff) gestärkte zadek-fraktion. könnte und wollte p. palitzsch ausgleich oder übergewicht schaffen, wär’s besser, als weiterhin buridans esel zu spielen. aber zu einer entschiedenen haltung dürfte dieses ewig sanfte fleisch in seinen alten tagen noch weniger gewillt und in der lage sein als in jüngeren jahren. abschweifung schluß.

oder doch noch nicht, fällt mir natürlich in diesem zusammenhang doch unvermeidlich ein, wie wir, re und ich, zu nächtlicher stunde, nachdem wir eine aufführung von molières „amphitryon“ im hotel san domenico in taormina gesehen hatten, die der seit der wende (wenn nicht schon vorher) im westen hochfavorisierte regisseur wassiljew mit seiner truppe von der schule für dramatische kunst in moskau in bekannter neuexpressiver stanislawski-manier veranstaltet hatte, vor dem hotel müller und seine frau/freundin, jedenfalls mutter seiner zweijährigen tochter, brigitte mayer aus regensburg, getroffen hatten, als wir an der überreichung des europäischen theaterpreises an müller in der genannten stadt teilnahmen.

ich, wir waren ehrlich betroffen, denn in dem fahlen licht der lampen am eingang des hotels sah er, müller, wirklich wie einer aus, der eben dem grab entstiegen ist. der eindruck, ein neuer lazarus zu sein, der erst wieder ins leben zurückfinden muß, wurde durch den umstand verstärkt, daß müller nur leise reden, fast nur flüstern konnte, da beim hochziehen des magens heran an die verkürzte speiseröhre, das durch die lunge erfolgen mußte, auch die stimmbänder in mitleidenschaft gezogen wurden. immerhin schrieb er auf der intensivstation das gedicht „ajax zum beispiel“ fertig, das er schon vor einem jahr begonnen hatte; ein düsteres bild der geschichte, ein noch düsteres selbstbildnis. resigniert, fatalistisch, kaum noch zynisch, was nach meinem verständnis seiner texte immer das denkbar schlechteste zeichen für den zustand müllers ist. dieser eindruck wurde übrigens gestern abend entschieden verstärkt, als frank castorf nach der aufführung von „ernst jünger“ durch die tanztheatertruppe von hans kresnik und aus anlaß des 80. jahrestages der eröffnung des volksbühnentheaters den zum empfang gekommenen zwei gedichte von heiner müller vorlas, das eine geschrieben, nachdem er aus taormina zurückgekommen war, … das andere verfaßt nach seiner ankunft in santa monica, wo er für zwei monate ein stipendium hat: beide voll von gräue, blick auf zerfallendes oder künstlich zusammengefügtes, durchweht von dem dunklen gefühl des immer wieder benannten todes. (eine bekannte ärztin meinte, die art des krebses, gegen den müller in münchen operiert wurde, führe, spätestens nach sieben monaten, zum letalen ausgang.)

im gegensatz zu diesen schwarzen gedichten standen dagegen seine immer noch trotz und widerstand aufweisenden grußworte zum jubiläum des theaters, in dem immerhin die besten aufführungen seiner stücke entweder durch fritz marquardt und karge/langhoff oder durch ihn selbst („auftrag“ 1980, „macbeth“ 1983) zustande gekommen waren.

als letztes nur noch die bemerkung: müller hat, wie immer es mit ihm steht, eine energische beiständerin in seiner beischläferin: diese regensburgerin versteht nicht nur ihr handwerk als fotografin, sondern es auch, müller liebevoll unter die arme zu greifen, ihn hochzurichten und von ihrer eigenen lebenskraft viel auf ihn abzustrahlen. sie ist von einer trockenen sachlichkeit wie von einer immer gegenwärtigen gewitztheit wie witzigkeit. eine der wenigen „emanzen“ der siebziger/achtziger jahre, die noch frau geblieben sind (oder im hinblick auf die bereitschaft, auch kinder zu wollen und für sie verantwortlich zu sein, ihre natürlichkeit zurückgewonnen haben – was sie selbst so erklärt).

fällt mir da doch der eindruck ein, den ich schon immer hatte, der sich aber jetzt unter der auswirkung der operation auf den physischen wie psychischen zustand müllers verstärkte: er hat etwas weibliches, jetzt altweiberhaftes, das einen sybillinischen charakter aufweist, und mit einmal weiß man noch genauer, was man schon immer wußte: sein dicketun mit ständigem zigarrenrauchen und whiskykippen sollte nur den starken mann vortäuschen – geblieben: ein verunsicherter, geprügelter hund, dem nichts geschenkt wurde und wenig erspart blieb und der nur deshalb bissig wurde. (er selbst erklärte sich die verkrebsung seiner speiseröhre mir gegenüber bei dem zwischenaufenthalt im bahnhof von frankfurt mit den worten: „ich habe zu oft einen hinuntergekippt, wo ich zu jemandem hätte sagen sollen: ‚arschloch‘ “.)

aber da fällt mir doch auch noch ein, daß zu den teilnehmern in taormina auch theodoros terzopoulos aus athen gehörte, der müller seit seinem studienaufenthalt am berliner ensemble in den siebziger jahren kennt. er fiel mir dadurch auf, daß er die ganze zeit über mit einem unguten, fast finsteren gesicht herumlief. schließlich rückte er heraus, er habe nach der ankunft müllers eine auseinandersetzung mit ihm gehabt, bei der er sich gezwungen gesehen habe, müller zu erklären, daß es nicht so sei, wie müller anscheinend glaube, nämlich daß er, müller, ihn, terzopoulos, „gemacht“ habe, sondern umgekehrt: durch seine, von müller offensichtlich nicht hochgeschätzten inszenierungen von müller-stücken, habe er ihn gemacht. was müller völlig konsterniert und ihn zum versprechen veranlaßt habe, ihm, terzopoulos, für ein griechisches festival einen neuen „herakles 12“ zu schreiben. wie immer man diese beiderseitige eitelkeit bewerten mag, in einem punkt waren die bemerkungen terzopoulos’ zum werdegang müllers von interesse: mich hatte die ganzen wochen über, in denen ich mich wieder mit müllers arbeiten beschäftigte, um einen beitrag für die colloquialen veranstaltungen, die die preis-verleihung in taormina begleiteten, vorzubereiten, die frage beschäftigt, wo die zunehmende, sich sehr rasch vollziehende „einschwärzung“ der müllerschen weltsicht in den siebzigern, sein wachsender pessimismus, seine fatale koketterie mit grausamkeit, tod, zerstörung, die er schließlich anthropologisch auf die beziehungen der geschlechter übertrug, her rührte. terzopoulos’ these: müller ist ein opfer seiner geltungs-, seiner ruhmsucht geworden; als er gemerkt habe, daß er damit „im westen“ ankam (was sich besonders in der zeitschrift „theater heute“ ausdrückte), habe er dieser abwendung von einer historisch-materialistischen weltauffassung nicht widerstehen können. daran ist sicher etwas wahres, und sicher kann diese haltung auch als reaktion auf die ständigen repressionen begriffen werden, denen sich müller seit der „umsiedlerin“ (1961) und dem „bau“ (11. plenum, 1965) ausgesetzt sah. aber andererseits kam müller gerade in diesen siebzigern zu einer art rehabilitierung und anerkennung, als er seine ideologische wende vollzog. aber nach dem zusammenbruch des sozialismus, nach dem hervortreten seiner ademokratischen herrschaftsstrukturen ohne irgendwelche noch mögliche verbrämung, scheint müller doch nicht nur ein opfer seiner eitelkeit geworden zu sein, sondern ein tieferes gleichsam geschichtsmetaphysisches, statt geschichtsmaterialistisch versimpeltes und verkümmertes gespür für „die beben, die kommen werden“, gehabt zu haben.

dagegen ist freilich einzuwenden, daß diese einsichten auch anderen von seinesgleichen längst gekommen waren, daß sie aber darauf verzichteten, sie zur poesie und weltanschauung zu erheben, immer noch überzeugt, daß der sozialismus, wie er war, immer noch eine größere erstrebenswertigkeit aufweisen und immer noch die möglichkeit zu einer verbesserung habe, als der lediglich in der erhaltung seines besitzstandes gewiefte, gerissene und entschlossene kapitalismus, der auf dem elend des übergroßen teils der menschheit beruht.

allerletztes first-minutes-preview: damit war’s im letzten jahr „ausgemüllert“, weil re zum pikanten silvesterkarpfen einlud, wir konnten uns beide dann nur an unsere ersten gemeinsamen jahre erinnern: daß wir silvester allein verbracht hätten. es war so still, so ruhig. „mal was anderes“, wie man so sagt. was sollten wir uns wünschen? was, wenn nicht ein endliches gelingen für die vorhaben von re, was, wenn nicht „g’sund bleib’n, beieinanderbleib’n“ …

ich schreibe diese zeilen entsprechend in „entspannter lage“. daß der himmel grauschwarzblau ist, daß es weder ein richtiger nichtwintertag noch ein nochnichtvorfrühlingstag ist – stört nicht. vielleicht rührt meine entspanntheit ein klein wenig auch davon her, daß ich am freitag abend zum achtzigjährigen jubiläum der eröffnung des volksbühnentheaters im roten salon die erinnerungsansprache halten konnte und dabei offensichtlich mit meinem versuch erfolg hatte, den zuhörern den gedanken nahezulegen, nicht nur ihre urgroßeltern, großeltern, vielleicht gerade noch die eltern, sondern sie selbst seien teilnehmer an diesem einweihungsgeschehen gewesen, augenzeugen eines geschehens, das so absurd wie die ganze zeit ablief: das haus besaß die modernste „überdrehmaschine“ von drehbühne, geeignet massenszenen richtig schwungvoll ablaufen zu lassen, wie sie für die festaufführung des „götz“ als angebracht erschienen. aber dann gerieten bei einer dekorationsprobe irgendwelche schlüssel ins getriebe und legten sowohl hebung wie senkung, drehung, schrägung wie halbierung der bühne lahm, so daß anstelle des „urdeutschen“ dramas das lustspiel „wenn der junge wein blüht“ von bjørnstjerne bjørnson gegeben wurde, das „man“ auf lager hatte: eine schnulze, die in die theater-„gartenlaube“ paßte. in den abendausgaben der berliner zeitungen, die die 2000 zuschauer vor oder während ihrer fahrt zum theater lesen konnten, standen in den schlagzeilen die letzten brutalitäten, von denen es zu berichten galt: schlammkrieg in den stellungen in flandern, in denen die deutsche armee nach der verlorenen marneschlacht stecken blieb; großmäulige siegesmeldungen von der deutsch-österreichischen offensive richtung warschau; und dazu der dringende appell an die deutschen frauen, ihren goldschmuck wie 1813 herauszurücken und gegen „papiergeld, das genau so gut ist“, zu tauschen, appell an die deutschen kinder, ihre sparbüchsen von goldmünzen zu leeren und sie zur bank zu tragen … und daß der deutsche kaiser im hauptquartier, entgegen feindlicher meldungen über seinen gesundheitszustand, lediglich an einem „harmlosen furunkel“ leide und nicht mal das bett zu hüten brauche … offensichtlich gefiel mein historisches identifikationsspiel den zuhörern, aber auch meine ansichten über die grundsätzliche bedeutung der volksbühnenbewegung bis hin zu meiner meinung, es zeige die ganze hilflosigkeit der heutigen macher, wenn sie für ihre positionsbestimmung im hier und heute, wie man sie aus anlaß dieses jubiläums hätte erwarten dürfen, statt einer ex positivo nur eine ex negativo zu geben vermöchten, nämlich eine kritische choreographische, von dem wütigen hans kresnik besorgte auseinandersetzung ausgerechnet mit ernst jünger – also auch diese meinung schien von den meisten geteilt zu werden, es gab jedenfalls starke zustimmung. eigentlich war ja dieser festvortrag der abschluß meiner vortragsserie über die geschichte der volksbühne von ihren anfängen an, die ich seit september in vierzehntägigem wechsel abhielt. ich selbst hatte mich in diese unternehmung hineingebracht, weil ich schon im zusammenhang mit der „sezuan“-inszenierung durch andreas kriegenburg meine kritik an der derzeitigen volksbühne verstärkt hatte und sie in der einschätzung gipfeln ließ, diese ganze art, volksbühnentheater zu machen, diese auf verweigerung (bei kriegenburg am deutlichsten) hinauslaufende, die realitäten wegsingende und verdrängende art bei marthaler, dieses bißchen ironie mit existentialistischer grundhaltung, tue der herrschenden klasse so wenig weh wie die anarchistische, dadaistische polemik eines schlingensief oder auch die dekonstruktivistische haltung, die castorf nun auch schon bis zur reprisenhaftigkeit strapaziere. immer vom „politischen theater“ zu reden, ohne deutlich zu machen, was damit gemeint sei außer dieser oberflächlichen herumkratzerei am lack der neuen verhältnisse, sei doch nur vorbeimogeln an der schwierigkeit, dem theatermachen einen anderen sinn als den bloßer selbstbefriedigung der macher durch das „gefühl befreiter arbeit“ zu geben, das castorf immer wieder betont.

na, dann solle ich ihnen doch mal sagen, wo es lang zu gehen habe, ließen sie mich von castorf über lilienthal (chefdramaturg) bis hegemann (dramaturg) wissen, ich: das kann man nicht, ohne ein bewußtsein über die zickzacklinien der volksbühne von ihren anfängen bis zur gegenwart bewußt zu machen, um die geschichtslosigkeit in den köpfen zu beseitigen. worauf sie mir gestatteten, ihnen den schumacherschen trichter anzusetzen (vor dem sie sich jedoch dann mit ausnahme von hegemann, der ihn sich ansetzen lassen mußte, herumdrückten). um’s kurz zu machen, ich erteilte die geschichtlichen lektionen, die mir selbst neue kenntnisse und erkenntnisse einbrachten, fand einen zuhörerstamm, redete aber gänzlich an den schauspielern vorbei, für die ich eigentlich die lektion geben wollte; erst zum festvortrag fanden sie sich in größerer anzahl ein, und das vielleicht auch nur, weil sie im anschluß an den vortrag sich bloß vergewissern wollten, ob sie in irgendeiner form in der ausstellung in erscheinung träten, die der bühnenbildner bert neumann mit hilfe von achtzehn alten toilettentischen im halbrund des volksbühnenumgangs arrangiert hatte, oder vielleicht sogar nur deshalb, um ein häppchen und ein trinkerchen vom buffet zu ergattern, das für den empfang nach der aufführung von „ernst jünger“ im sternfoyer aufgebaut war.

die choreographie von kresnik war ein deutlicher flop. am effektvollsten war das bühnenbild von haacke (der mit seiner dekonstruktivistischen ausgestaltung des deutschen pavillons zur biennale in venedig für unruhe gesorgt hatte): in emotionaler, vor allem rationaler leere verpufften dagegen die meisten effekte darstellerisch-bewegungs- und tanzmäßiger art. in die ideologischen schwofelschwaden des edelmenschen, durchblitzt von schillernden phrasen, vermochte die truppe von kresnik nicht einzudringen. die tänzerische konkretion, überladen mit sinnbildern, blieb letztlich stecken; genau besehen: diese art, die immer wieder in einer großen herausstellung von faschistischen haltungen durch die tänzer verbunden ist, wird schließlich den neonazis zugute kommen: so möchten sie sich immer gesehen haben, so können sie sich jetzt endlich sehen, die einzige gegenfigur hat nicht nur mehrfach zu sterben – ihr schließliches zunageln des sargs des toten erweist sich als sinnloser aktionismus, weil der verkörperte ungeist schon wieder entwichen ist und hämisch-triumphierend, herausfordernd ins publikum blickt. was an der inszenierung mehr und mehr mißfallen mußte, weil letztlich nur illustrativ, war vor allem die naturalistische vorführung der unterstellten homoerotik jüngers, die durch symbolische vorgänge erzeugt wurde, wie daß jünger den vergoldeten markuslöwen von venedig mit angeschnalltem riesenpenis zu besteigen hat … mehr und mehr ein beweis für die sexuelle obsession, an der kresnik zu leiden scheint, viel zu viel geschnörkel, viel zu viel wiederholungen von tänzerischen sinnbildern, ein deutlicher abstieg von „meinhof“, „kahlo“, noch „luxemburg“. wütend hilflose kritik am vordenker von nationalismus, rassismus, herrenmenschentum, der genau besehen doch nur ein nachdenker anderer war. nein, daß der volksbühne zum 80. jubiläum nichts anderes einfiel, als diese „hommage ex negativo“ für den stahlgewitterlobpreiser und anscheißer jeglicher demokratischen, gar menschlichen, gar menschheitlichen empfindung, das drückt, ich bleibe dabei, die ganze hilflosigkeit der volksbühnenbetreiber in dieser zeit aus. und nochmals: was daran am meisten stört, war und bleibt, daß diese „hommage“ auch positiv genommen werden kann, weil sich die kritik nicht in der symbolisierung von gegenkräften, zumindest nicht auf überzeugende, nicht übersehbare weise, zu artikulieren, sich selbst aufzuheben vermag. natürlich, ich gebe es zu, und gab es in meinem festvortrag zu, daß es ungemein schwierig ist, heute von kräften zu sprechen, sie ausfindig zu machen, sie mit schaffen, sich selbst organisieren und formieren zu helfen, die in der lage und willens sind, den kampf gegen den allmächtigen kapitalismus (wieder)aufzunehmen. aber wenn dies nicht „die überaufgabe“ heutigen theatermachens ist, dann wird das theatermachen schließlich doch nur zu einer form von l’art pour l’art.

himmel, ich verliere mich, das jahr kann doch darin nicht seinen höhepunkt gefunden haben! aber als wir uns gestern abend unterhielten, was denn nun wirklich wichtig war, fiel re nichts besseres ein als die genugtuung, daß sie ihrer mutter nochmals zum leben verholfen hatte, und mir, was fiel mir ein? doch auch nur eine reihe von erlebnissen und ereignissen, die zweitrangigkeit ausdrücken, abwandlungen von bereits erfahrenem, erlebtem darstellen, keine „neue qualität“ besitzen und schon gar nicht von essentieller, existentieller bedeutung sind. immer dieses sich-sagen-müssen: es könnte alles noch schlechter sein; sehr selten: es könnte besser sein, dabei müssen wir immer, können wir immer noch feststellen, daß es uns gesundheitlich doch so gut geht, daß wir, wenn wir arbeiten können, auch können, und daß wir immerhin materiell so gestellt sind, daß wir so in der mitte rangieren (was freilich leider nicht gilt, wenn wir die gelegenheit bekommen sollten, unsere wohnung in berlin, die von uns nun auch über ein vierteljahrhundert gemeinsam bewohnt wird, als eigentum zu erwerben: da bin ich für die kreditgebende bank schon zu alt und re zu wenig kreditwürdig …). was das ganze jahr über an mir nagte, war die fortwährend zunehmende „entmachtung“ als kritiker der „berliner zeitung“, die aufzuhalten mir nicht gelang und auch nicht gelingen konnte, denn wenn sich theaterkritik auf vierzig zeilen beschränken soll, bin ich tatsächlich nicht der richtige verfasser solcher oberflächlichkeiten. aus mir als „adabei“ ist also ein „g’radnosodabei“ geworden. erfreulicherweise galt das nicht im internationalen rahmen, wo ich immerhin noch an kongressen in cádiz und taormina dabei war.

was aber vom übrigen weltgetriebe? das dreiseitige abschlachten in bosnien-herzegowina geht weiter (vor achtzig jahren hatte es begonnen, mit ausnahme von einigen zwangsfriedensjahren unterm sozialismus hat es nie aufgehört); das zweiseitige abschlachten von russen und tschetschenen, das gefolgt sein wird von vielseitigem abschlachten von russen und anderen kaukasischen und muselmanischen völkerschaften, ist durch zar boris ohne ersichtlichen widerspruch vom menschenrechtsversessenem westen vor weihnachten so recht in gang gekommen; afghanistan nun im eigenen hause, und im eigenen deutschen land ist die kluft zwischen ost und west, zwischen reich und arm nicht geringer geworden, die umwandlung aus einer zweidrittelgesellschaft, der es gut geht gegenüber einem drittel, dem es schlecht geht, in ein umgekehrtes verhältnis wird durch den wahlausgang mitte oktober vergangenen jahres „zügig vorangebracht“, da kohl dazu immerhin durch eine mehrheit von einer parlamentarierstimme legitimiert ist. ich stelle die betrachtung ein, höre mit bewertungen auf, gebe mich keinen erwägungen weiterer art als der hin, daß sich nichts sicher sagen läßt, außer dem, das alles unsicher ist …

meinen neujahrsgrüßen an in- und ausländische freunde hatte ich den rat goethes an die burschenschaftler von 1816 vorangestellt: „entzieht euch dem verstorbnen zeug / lebendges laßt uns lieben“. in den augen von leuten, die mich nicht kennen, mag das als eine art bekenntnis zum neuen deutschland erscheinen, zum sehr hiesig-heutigen kapitalismus. aber mit dem verstorbnen zeug verbinde ich gerade die auferstehung des uralten deutschen wesens, die revitalisierung des schnödesten systems der ausbeutung, diese wiedergeburt des großdeutschen nationalismus nicht, der sich heute schon an die wiedereindeutschung von ostpreußen macht, auf daß es möglich wird, auch polen wieder in die zange zu nehmen, und sei es auch nur mit den fängen des geldadlers, der auf allen münzen hockt. das lebendge ist und bleibt für mich das zu tode gebrachte sozialistische denken, das denken in neuen, menschheitlichen kategorien.

hehre werte, zu hehr, gewiß. aber nur lumpe sind bescheiden. und zu denen möchte ich nun einmal partout nicht gehören … am ersten tag des neuen jahres 95, mittags, bei immer wieder durchkommendem sonnenschein.

p. s. da fällt es mir wieder ein, das gedicht aus jüngeren jahren:

„früher kamst du, neuer tag des jahres

zu verheißen wunderbares

und ich hieß dich gern willkommen

heute sagst du mir nur wahres

und ich seh, das grau des haares

hat auch bei dir zugenommen …“

1995

in den ersten nächten des neuen jahres faßte ich beim überdenken der mir verbleibenden zeit (entsprechend der statistischen lebenserwartung bleiben mir, glaube ich, gerade noch eineinhalb jahre) den entschluß, mich gar nicht mehr um einen verlag für die geschichte der volksbühne berlin zu kümmern, für die ich 1994 in zehn vorträgen viel material gesammelt und vorverarbeitet hatte, sondern mich ausschließlich auf meine versteckte biographie zu werfen, in der ich nur als schilderer meiner begegnungen mit bemerkenswerten zeitgenossen des jahrhunderts auftreten möchte … aber eigentlich glaube ich auch in diesem falle schon gar nicht mehr recht daran, daß daraus mehr werden wird als eine weitere lebensendzeit-totschlägerei. ich gehöre nun mal zu den geschlagenen, und so bedeutend war mein anteil an der niederlage nicht, daß sich dafür jemand ernsthaft interessieren müßte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!