Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Hanser, CarlHörbuch-Herausgeber: Hierax Medien

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

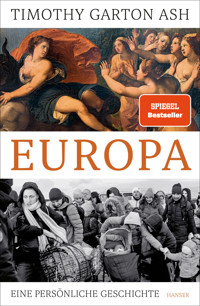

Zerstört, geteilt, geeint, zwischen Taumel und Triumph: Die Geschichte Europas wie Timothy Garton Ash sie erlebt hat. Timothy Garton Ash ist leidenschaftlicher Europäer. Schon vor 1989 wollte er sich nicht mit der Teilung des Kontinents abfinden, bis zuletzt kämpfte er gegen den Brexit. Nun schreibt er seine ganz persönliche Geschichte Europas, die 1945 mit der Stationierung seines Vaters als Besatzungssoldat in Deutschland beginnt. Er erzählt von Freunden wie Václav Havel, erinnert sich an den Mauerfall, berichtet vom Jugoslawienkrieg, der Eurokrise und dem Flüchtlingsdrama und liefert eine scharfe, eindringliche Analyse der neuesten europäischen Geschichte. Der Angriff auf die Ukraine zeigt, wie dringend wir einen freien und geeinten Kontinent brauchen – niemand verkörpert diese Idee überzeugender als Timothy Garton Ash.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 675

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Zerstört, geteilt, geeint, zwischen Taumel und Triumph: Die Geschichte Europas wie Timothy Garton Ash sie erlebt hat.Timothy Garton Ash ist leidenschaftlicher Europäer. Schon vor 1989 wollte er sich nicht mit der Teilung des Kontinents abfinden, bis zuletzt kämpfte er gegen den Brexit. Nun schreibt er seine ganz persönliche Geschichte Europas, die 1945 mit der Stationierung seines Vaters als Besatzungssoldat in Deutschland beginnt. Er erzählt von Freunden wie Václav Havel, erinnert sich an den Mauerfall, berichtet vom Jugoslawienkrieg, der Eurokrise und dem Flüchtlingsdrama und liefert eine scharfe, eindringliche Analyse der neuesten europäischen Geschichte. Der Angriff auf die Ukraine zeigt, wie dringend wir einen freien und geeinten Kontinent brauchen — niemand verkörpert diese Idee überzeugender als Timothy Garton Ash.

Timothy Garton Ash

Europa

Eine persönliche Geschichte

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

Hanser

Für D, T & A

Eine wirkliche, wahre Geschichte über das Europa unseres Jahrhunderts zu schreiben, das wäre ein Ziel fürs ganze Leben.

Leo N. Tolstoi, Tagebücher, 22. September 1852 (deutsch von Günter Dalitz)

Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, daß das Leben rückwärts verstanden werden muß. Aber darüber vergißt man den andern Satz, daß vorwärts gelebt werden muß.

Søren Kierkegaard, Tagebücher, 1843 (deutsch von Theodor Haecker)

Prolog

Unsere Zeit

Umhüllt vom ungewohnten Geruch nach Gauloises-Tabak und starkem schwarzen Kaffee sitze ich mit meiner französischen Gastfamilie in einem kleinen Wohnzimmer und starre auf einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich bin 14 Jahre alt, Austauschschüler und helfe beim Übersetzen.

Armstrong il dit: un petit pas pour moi, un grand pas pour l’humanité!

Bald hüpft eine schattenhafte Gestalt in einem Raumanzug schwerelos über die Mondoberfläche, eine Szene, die mir aus dem Tim-und-Struppi-Comic Schritte auf dem Mond bestens bekannt ist.

Es ist schwer, noch einmal das Gefühl zu vergegenwärtigen, wie entlegen Kontinentaleuropa 1969 für einen englischen Schuljungen war. Ich würde nicht sagen, dass Frankreich so weit weg war wie der Mond, aber es war so ziemlich alles, was die Engländer traditionell in das Wort »foreign« packen. Dort drüben essen sie Frösche, fahren Motorroller und haben jede Menge Sex. Was auch immer du tust, trink bloß nicht das Wasser. Um in die Stadt La Rochelle an der Atlantikküste zu gelangen, musste ich eine scheinbar endlose Reise mit Bus, U-Bahn, Zug, Fähre (ich war schlimm seekrank), Zug und wieder Bus zurücklegen. Mein nagelneuer dunkelblauer britischer Reisepass mit steifem Einband war am Grenzübergang genau geprüft und abgestempelt worden. In meiner Tasche fummelte ich nervös an ein paar knisternden, riesigen Francs-Scheinen herum. Nach Hause zu telefonieren war eine komplizierte Prozedur, bei der ich mich in schlechtem Französisch durch ein rauschendes und knackendes Festnetztelefon mit einer Telefonistin herumschlagen musste (»Peut on reverser les charges?«).

Zwanzig Jahre später war ich auf einer Dissidentenversammlung in Budapest und signierte Exemplare der ungarischen Ausgabe meiner Essays über Mitteleuropa. Es war das Jahr der Wunder, 1989. Freiheit und Europa — die beiden politischen Anliegen, die mir am meisten am Herzen liegen — marschierten Arm in Arm zu den Klängen von Beethovens 9. Symphonie voran und kündigten eine friedliche Revolution an, die ein neues Kapitel der europäischen und der Weltgeschichte aufschlagen würde. Kein Teil des Kontinents war mir mehr fremd. Ich lebte das Paradoxon, das den Wesenskern eines zeitgenössischen Europäers ausmacht: Ich war im Ausland zu Hause.

So sehr zu Hause sogar, dass sich einer meiner ungarischen Freunde zu mir umdrehte, als wir auf dem Heimweg durch die warmen, sinnlichen Straßen von Budapest spazierten, und ausrief: »Du musst von Schalom Asch abstammen!«

»Nein«, erwiderte ich leicht verblüfft.

»Wie kommt es dann, dass du sich so sehr für Mitteleuropa interessierst?«

Als ob es einer genetischen Erklärung bedürfte, dass man sich emotional für einen anderen Teil Europas interessierte.

Unsere Identitäten sind gegeben, aber auch gemacht. Wir können uns unsere Eltern nicht aussuchen, aber wir können entscheiden, wer wir werden. »Im Grunde bin ich ja Chinese«, schrieb Franz Kafka in einer Postkarte an seine Verlobte. Wenn ich sage, dass ich im Grunde ja ein Mitteleuropäer bin, dann meine ich damit nicht, dass ich im Wortsinne von dem mitteleuropäischen jiddischen Schriftsteller Schalom Asch abstamme, sondern postuliere eine Wahlverwandtschaft.

Da mein Geburtsort Wimbledon in England ist, bin ich zweifellos in Europa geboren und daher in diesem rudimentären Sinne ein geborener Europäer. Bis zurück zu Eratosthenes vor etwa 2200 Jahren haben Kartenzeichner Großbritannien immer in Europa verortet, einer Region, die in der wahrscheinlich ältesten dauerhaften mentalen Unterteilung der Welt Asien und Afrika gegenübersteht. Seit es eine geografische Vorstellung von Europa gibt, waren unsere in etwa dreieckigen Inseln ein Teil davon. Aber ich wurde keinesfalls als Europäer in dem Sinne geboren, dass ich dazu erzogen wurde, mich als solchen zu betrachten.

Das einzige Mal, dass sich meine Mutter als Europäerin bezeichnete, war, als sie sich an ihre Jugend im britisch regierten Indien erinnerte, wo sie als Tochter des Raj geboren wurde. »Als Europäerin«, erzählte sie mir, »ging man frühmorgens ausreiten«, und sie erinnerte sich mit Freuden an einige romantische Monate, die sie als junge Frau am Ende des Zweiten Weltkriegs in Neu-Delhi verbrachte … In Indien nannten sich die Engländer Europäer. Nur daheim leugnen sie immer noch gerne eine Wahrheit, die für jeden, der sie von Washington, Peking, Sibirien oder Tasmanien aus betrachtet, selbstverständlich erscheint.

Ich habe meinen Vater nie von sich selbst als Europäer sprechen hören, obwohl seine prägende Erfahrung darin bestand, am D-Day mit der ersten Welle am Strand der Normandie zu landen und sich mit den Befreiungsarmeen quer durch Nordeuropa zu kämpfen, bis er den VE-Tag (Victory in Europe) in einem Panzer irgendwo in der norddeutschen Tiefebene still und erschöpft begrüßte. Einer seiner verehrten konservativen Premierminister, Harold Macmillan, soll einmal über den legendären französischen Präsidenten Charles de Gaulle bemerkt haben, dass »er Europa sagt und Frankreich meint«. Aber das galt auch für die Engländer von der Sorte meines Vaters. Wenn sie Europa sagten, meinten sie in erster Linie Frankreich, so wie es die Engländer seit mindestens sechs Jahrhunderten taten, seit der Hundertjährige Krieg die nationalen Identitäten Frankreichs und Englands geprägt hatte, und zwar im Gegensatz zueinander.

Für meinen Vater war Europa definitiv fremd, und die Europäische Union war einer jener »schurkischen Pläne«, die zu durchkreuzen unsere Nationalhymne den patriotischen Briten aufruft. Einmal schenkte ich ihm zu Weihnachten einen großen Schokoladen-Euro, den er prompt mit theatralischem Zähneknirschen verschlang. Er, der lebenslange, aktive Konservative, ist im Alter zu meinem Entsetzen kurzzeitig zur UKIP, der UK Independence Party, übergelaufen. Wäre er 2016 noch am Leben gewesen, hätte er zweifelsohne für den Brexit gestimmt.

Ich fühle mich durch das historische Glück gesegnet, in England aufgewachsen zu sein, einem Land, das ich liebe; aber diese geografische Tatsache allein hat mich nicht zu einem Europäer gemacht. Ein bewusster Europäer wurde ich irgendwann zwischen dem ersten Inhalieren von Gauloises-Tabakrauch als Schuljunge im Jahr 1969 und dem Signieren meiner Bücher im revolutionären Budapest im Jahr 1989. In meinem Tagebuch ist für Freitag, den 12. August 1977, ein Abend in einer Westberliner Pizzeria mit Karl vermerkt, einem österreichischen »Elektriker, Filmkenner und Taxifahrer«, den ich als 22-jähriger Oxford-Absolvent als »einen erkennbar zivilisierten Mit-Europäer« beschreibe. Immerhin ein Mit-Europäer.

Dieses Buch ist eine persönliche Geschichte Europas. Es ist keine Autobiografie. Vielmehr ist es eine Geschichte, die durch persönliche Erinnerungen veranschaulicht wird. Ich stütze mich dabei auf meine eigenen Tagebücher, Notizhefte, Fotos, Erinnerungen, Lektüren, Beobachtungen und Gespräche während des letzten halben Jahrhunderts, aber auch auf die Erinnerungen anderer. Wenn ich also von »persönlicher« Geschichte spreche, meine ich nicht nur »meine eigene«, sondern die Geschichte, wie sie von einzelnen Menschen erlebt und durch ihre Geschichten exemplifiziert wurde. Ich zitiere aus meinen Gesprächen mit führenden europäischen Politikern, wenn dies zur Erhellung der Geschichte beiträgt, aber auch aus vielen Begegnungen mit sogenannten einfachen Leuten, die oft viel bemerkenswertere Menschen sind als ihre Politiker.

Ich habe einige Orte besucht oder wieder besucht, um die Dinge persönlich in Augenschein zu nehmen, wie Journalisten es tun, aber ich habe mich auch auf die besten Primärquellen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt, wie Historiker es tun. Im Gegensatz zu den Reportagen und Kommentaren, die ich damals geschrieben habe, während die Geschehnisse noch im Gange waren, nutze ich hier den Vorteil der Rückschau voll aus. Hinterher ist man, wie es so schön heißt, immer klüger, und obwohl der Blick aus den frühen 2020er Jahren bei weitem nicht vollständig ist, sind einige Dinge klarer geworden.

Ich bemühe mich stets darum, genau, wahrhaftig und fair zu sein, erhebe aber nicht den Anspruch, erschöpfend, unparteiisch oder objektiv zu sein. Ein junger griechischer Autor würde ein anderes Europa malen, genauso wie ein älterer Finne, ein schottischer Nationalist, ein Schweizer Umweltschützer oder eine portugiesische Feministin. Wir Europäer können mehrere Heimatländer haben, aber niemand ist in allen Teilen Europas gleichermaßen zu Hause.

So unterschiedlich unsere Orte sind, so unterschiedlich sind auch unsere Zeiten. Einige meiner engsten polnischen Freunde arbeiteten während einer Zeit intensiver Repression Anfang der 1980er Jahre im »Untergrund«, benutzten falsche Namen, wechselten nachts heimlich die Wohnung und schickten verschlüsselte Botschaften, ganz so wie die Mitglieder des polnischen Untergrundwiderstands gegen die NS-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Auf einer Reise zu ihnen vermerkte ich in meinem Tagebuch: »Abflug Heathrow: 1984, Ankunft: 1945«. Verschiedene Generationen können selbst dann in verschiedenen Zeiten leben, wenn sie am selben Ort wohnen. Mein 2023 ist nicht das 2023 meiner Studenten. Jeder hat seine ganz eigene »unsere Zeit«.

Wenn es heute also etwa 850 Millionen Europäer gibt — bei einer weit gefassten geografischen Definition von Europa, die auch Russland, die Türkei und den Kaukasus umfasst —, dann gibt es auch 850 Millionen individuelle Europas. Nenne mir dein Europa, und ich sage dir, wer du bist. Aber selbst dieser Rahmen ist nicht weit genug gefasst. Identität ist eine Mischung aus den Karten, die wir bekommen haben, und dem, was wir daraus machen. Sie ist auch eine Mischung aus dem, wie wir uns selbst sehen und wie andere uns sehen. Die Europäer, die einen ausgeprägten Hang zur Selbstgefälligkeit haben, müssen sich auch mit den Augen von Nichteuropäern sehen, vor allem in dem sehr großen Teil der Welt, der die europäische Kolonialherrschaft erlebt hat.

Doch auch wenn wir alle unsere eigenen persönlichen Epochen und unser jeweils eigenes Europa haben, so sind sie doch in gemeinsamen Zeitrahmen und Räumen angesiedelt. Das heutige Europa lässt sich nicht verstehen, wenn wir nicht in die Zeit zurückgehen, die Tony Judt seiner Geschichte Europas nach 1945 als Titel gegeben hat: Postwar, Nachkrieg. Überlagert und in bedeutsamer Hinsicht verdrängt wird dieser Nachkriegsrahmen jedoch vom Nachmauereuropa — dem Europa, das nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, dem Untergang der Sowjetunion im Dezember 1991 und dem Ende der Teilung unseres Kontinents in zwei feindliche Blöcke entstand. Im Folgenden gebe ich sowohl einen persönlichen Bericht als auch eine Interpretation der europäischen Geschichte in diesen sich überschneidenden Zeitrahmen des Nachkriegs und der Nachmauerzeit — post-War und post-Wall.

Die Zeit nach der Mauer war in Europa keine Zeit ununterbrochenen Friedens. Sie wurde durchbrochen vom blutigen Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens in den 1990er Jahren, von terroristischen Gräueltaten in vielen europäischen Städten, Russlands Aggression gegen Georgien im Jahr 2008, der Besetzung der Krim im Jahr 2014 und dem anschließenden, anhaltenden bewaffneten Konflikt in der Ostukraine. Für die Mehrheit der Europäer ließe sich diese Zeit dennoch als Dreißigjähriger Frieden bezeichnen. Er endete mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, der einen Krieg von einem Ausmaß und einer Grausamkeit auslöste, wie wir ihn in Europa seit 1945 nicht mehr erlebt haben. Und 1945 ist der Punkt, an dem unsere Geschichte beginnen muss.

Zerstört

(1945)

Westen

»Er kam am späten Nachmittag, der Engländer«, sagt Heinrich Röpe, ein stämmiger niedersächsischer Bauer, dessen Gesichtsfarbe an Rhabarber erinnert. Als wir am stillen, grasbewachsenen Ufer der Aller entlanggehen, zeigt er mir die Stelle neben dem Fachwerkhaus seiner Familie, an der britische Truppen irgendwann im April 1945 eine provisorische Metallbrücke über das Wasser schlugen. »Montgomery hat hier den Fluss überquert«, sagt er mit einer gehörigen Portion Lokalstolz. Als fünfjähriger Junge spähte der kleine Heinrich auf Zehenspitzen aus dem Fenster, um die khakifarbene Armee vorbeiziehen zu sehen.

Ich bin wegen dreier grobkörniger Schwarz-Weiß-Fotos in das heute wohlhabende Dorf Westen mitten in der norddeutschen Tiefebene gekommen. Sie zeigen eine Gruppe britischer Armeeoffiziere, die sich ein Kricketspiel ansehen. Einer von ihnen ist mein Vater, 26 Jahre alt. Auf der Rückseite hat er mit der für ihn charakteristischen, nach vorne geneigten Handschrift vermerkt, dass die Fotos im Juni 1945 in Westen aufgenommen wurden, das sein Kanoniertrupp gegen Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt hatte. Für meinen Vater, der sich seit dem D-Day fast ein Jahr lang durch Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland gekämpft hatte und erlebte, wie um ihn herum Kameraden verwundet wurden oder fielen, muss ein ruhiges Kricketspiel alles andere als gewöhnlich gewesen sein. Ich blicke auf das angespannte Gesicht eines jungen Mannes, den ich nie kennenlernte und der zu dem alten Mann wurde, den ich liebte. Was ging ihm durch den Kopf?

Wenn ich genauer hinsehe, entdecke ich im Hintergrund eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Schoß. Neben ihr sind mehrere andere Kinder in Zivilkleidung zu sehen. Ein Junge hat hellblondes Haar und eine hochgezogene Hose, die von Hosenträgern gehalten wird. Deutsche. Wie wirkte das auf sie, als sie sich zwischen den seltsam fremden Soldaten umherbewegten, die dieses seltsam fremde Spiel spielten? Vielleicht würde ich in Westen ja jemanden finden, der sich an ein paar Details aus dieser Zeit erinnerte?

Und so sitze ich also an einem sonnigen Frühlingstag hier in einem schönen roten Backsteingebäude aus dem 18. Jahrhundert, das heute als Gemeindemuseum und Begegnungsstätte dient. Um einen großen Holztisch vor mir sitzen zwölf ältere Männer und Frauen, und sie erinnern sich an … alles. An alles — und vielleicht noch ein bisschen mehr.

»Für mich als Hitlerjungen«, beginnt Albert Gödecke eindringlich, »war völlig klar, dass Adolf Hitler den Krieg gewinnen würde.« Das glaubte er bis zu dem Moment, als er seinem ersten Tommy begegnete (alle Leute in Westen, die etwas auf sich halten, sprechen von den britischen Streitkräften in der Einzahl, als »der Engländer« oder »der Tommy«). Glücklicherweise sprach Albert etwas Englisch, so dass er zu dem Engländer sagte: »Please, Sir …«

Heinrich Müller, ein dicker alter Bauer mit einem Kopf wie ein Riesenkürbis, war ursprünglich Wehrmachtssoldat gewesen und hatte an der Ostfront gekämpft, bis er verwundet wurde. Nun stürmte der Tommy auf den Hof seiner Familie in Westen und fragte in gebrochenem Deutsch: »Warum du nicht Soldat?« Der Wehrmachtsveteran zog sein Hosenbein hoch und zeigte seine Wunde.

Etwa dreißig junge Deutsche starben bei der hoffnungslosen Verteidigung von Hitlers Frontlinie am Ostufer der Aller. Ich gehe an den Reihen der kleinen, rechteckigen Grabsteine auf dem Dorffriedhof entlang und schaue mir die Namen und Geburtsdaten an: Gerd Estemberger, 17 Jahre alt, Wilhelm Braitsch, 17, Paul Jungblut, 17. Rudyard Kiplings Grabinschrift für einen frisch rekrutierten Soldaten kommt mir in den Sinn:

On the first hour of my first day

In the front trench I fell.

(Children in boxes at a play

Stand up to watch it well.)

In der ersten Stunde meines ersten Tages

Im Schützengraben an der Front fiel ich.

(Kinder erheben sich von ihren Plätzen,

Um das Schauspiel besser zu sehen.)

In der Zwischenzeit hatten deutsche Flüchtlinge die Einwohnerzahl von Westen von etwa 600 auf mehr als 1200 verdoppelt. Einige waren nach den schrecklichen britisch-amerikanischen Bombenangriffen, die als Operation Gomorrha bekannt wurden und die mindestens 900.000 Menschen aus Hamburg in die Flucht trieben, aus der völlig zerstörten Hansestadt gekommen. Eine andere Gruppe war — »zu Adolfs Zeiten«, wie Albert sagt — von Bessarabien nach Pommern umgesiedelt worden und floh anschließend »mit 140 Pferden« vor der anrückenden Roten Armee. Mir gefällt die bäuerliche Präzision der Pferdezählung. Und dann gab es einen noch größeren »Treck« von Deutschen, die aus Schlesien flohen, das auf Anordnung von Stalin, Churchill und Roosevelt an Polen abgetreten werden sollte.

Helga Allerheiligen ist einer dieser Flüchtlinge aus Schlesien. Sie ist eine hübsche, zierliche Frau, die viel jünger aussieht als ihre achtzig Jahre, und sie weiß Genaueres zu erzählen, unterstützt von ihrem Mann Wilhelm. Ja, sie sei aus Breslau (dem heutigen Wrocław) gekommen, »in einem Viehwagen, mit nichts als drei Koffern«. Ihre Familie wurde im Nachbardorf Hülsen untergebracht, in einem Lager, das zuvor für polnische Zwangsarbeiter genutzt worden war. »Sie hätten sehen sollen, in was für einem schrecklichen Zustand die Polen diese Baracken hinterlassen haben«, erzählt sie mir später mit einem Anflug von alten Vorurteilen.

Diese deutschen Flüchtlinge waren bei den Einheimischen nicht willkommen, schon gar nicht als Partnerinnen für ihre Söhne: »Westener sollten Westenerinnen heiraten.« Doch zum Glück organisierten die britischen Truppen Tanzabende, denn die britischen Soldaten »wollten mit den deutschen Mädchen zusammenkommen«, erklärt Helga. Bei einem dieser Tanzabende in einer Kneipe in Hülsen lernte sie einen jungen, hübschen Westener namens Wilhelm Allerheiligen kennen. Wilhelms Vater war entsetzt: »Die bringt ja gar nichts mit!« Doch die Liebe sollte sich durchsetzen. Und so erinnern sie sich jetzt, ein ganzes Leben später, an die gute alte, schlechte alte Zeit.

Ihr Hinweis darauf, dass die britischen Truppen Tanzveranstaltungen organisierten, »um mit den deutschen Mädchen zusammenzukommen«, bringt mich auf eine andere Frage: Haben sich jemals Beziehungen zu britischen Soldaten entwickelt? Eine lange Pause, dann sagt einer der Männer scherzhaft: »Suchen Sie Verwandte in Westen?«

Als wir zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen aufbrechen, zeige ich den beiden Heinrichs die Kricket-Fotos meines Vaters. Ob sie eine Ahnung haben, wo die aufgenommen worden sein könnten? Sie stecken ihre stämmigen Köpfe zusammen. Na klar, sagen sie, das ist die Straße nach Wahnebergen, und schauen Sie, hier, das ist der Telegrafenmast bei Nocke.

Ob mir jemand den Ort zeigen könnte? Jan Osmers, der Jüngste in der Gruppe, meldet sich freiwillig. Wir springen in meinen gemieteten Volkswagen, und schon ist es da: unverkennbar die Wiese auf den Fotos, mit dem Telegrafenmasten noch immer an der gleichen Stelle. Ich stehe im duftenden, hohen Gras und höre in meinem Kopf die Geräusche jenes Kricketspiels an einem warmen Sommernachmittag vor vielen Jahren: »Good shot, Sir!« »Howzat!«

Jan, eine schlanke Person mit zerzaustem Silberhaar und getönter Brille, ist der Lokalhistoriker. Als stolzer Erbe einer Windmühle, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet, hat er eine detaillierte, sorgfältig recherchierte Chronik der Geschichte von Westen verfasst. Er ist nur ein paar Jahre älter als ich, und wir verstehen uns auf Anhieb.

Von der Kricketwiese aus fahren wir zum Steinlager, wo Zwangsarbeiter aus dem Nachbardorf Döverden untergebracht waren. In der heutigen Steinsiedlung (aus dem Kriegslager wurde eine Nachkriegssiedlung) sind aus soliden Baracken bescheidene Einfamilienhäuser geworden, mit gepflegtem Rasen und kleinen Autos in der Einfahrt. In einer von ihnen weht die US-Flagge an einem hohen Fahnenmast.

Viele der NS-Zwangsarbeiter in dieser Gegend lebten bei den Bauern, für die sie arbeiteten, während die Söhne dieser Bauern auszogen, um die Verwandten ihrer Arbeiter in Hitlers Krieg zu töten. Aber die Polen, Russen, Franzosen und Belgier, die im Steinlager untergebracht waren, arbeiteten in der nahe gelegenen Schießpulverfabrik Eibia, die unter anderem eine primitive chemische Waffe herstellte. Jan und ich fahren in einen dichten Nadelwald in Barme, wo zwischen den Tannen und Kiefern die Überreste dieser Todesfabrik noch zu erahnen sind. Eine stillgelegte Werksbahnlinie führt direkt zum Werk, und in der Nähe verläuft eine noch in Betrieb befindliche Nebenstrecke. Eisenbahnlinien — diese Krampfadern des nationalsozialistischen Bösen, die Gift, Sklaverei und Tod in jeden Winkel des besetzten Europas brachten.

Im Wald von Barme ist man dem Herzen der Finsternis schon recht nahe, aber noch näher dran ist man, wenn man auf die Hauptstraße zurück nach Hannover abbiegt und der Beschilderung Richtung Bergen-Belsen folgt. Hier waren die Kameraden meines Vaters, nur wenige Tage nach der Überquerung der Aller, mit Schrecken konfrontiert, die sich die wenigsten Briten auch nur annähernd hätten vorstellen können. Überall um sie herum sahen sie »lebende Skelette mit eingefallenen fahlgelben Gesichtern« und rochen den »Gestank von verwesendem Fleisch«.

Misshandlungen, Hunger und Krankheiten raubten den Überlebenden noch den letzten Rest an Menschenwürde. Alan MacAuslan, ein Medizinstudent, der für die britischen Streitkräfte arbeitete, erinnerte sich:

Ich schaute im Halbdunkel nach unten und sah eine Frau zu meinen Füßen kauern. Sie hatte schwarzes, verfilztes Haar, das voller Läuse war, und ihre Rippen standen so deutlich hervor, als ob nichts dazwischen wäre … Sie hatte Stuhlgang, aber sie war so schwach, dass sie ihr Gesäß nicht vom Boden heben konnte, und weil sie Durchfall hatte, sprudelte der gelbe flüssige Stuhl über ihre Oberschenkel. Ihre Füße waren weiß und geschwollen vom Hungerödem, und sie hatte die Krätze. Wenn sie sich hinhockte, kratzte sie sich an den Genitalien, die ebenfalls krätzig waren.

Ein tschechischer Häftling namens Jan Belunek berichtete seinen Befreiern, er habe Leichen mit herausgeschnittenen Herzen gesehen und einen anderen Häftling beobachtet, »der neben einer dieser Leichen saß und Fleisch verzehrte, das ganz bestimmt Menschenfleisch war«.

Die Leichen stapelten sich jetzt, wie ein britischer Offizier berichtete, und die Haufen hätten ausgesehen »wie die überladene Theke einer Metzgerei: Jeden Streich, den die Totenstarre der menschlichen Miene spielen kann, jede groteske Stellung, die ein ausgestrecktes menschliches Skelett, das aufs Geratewohl zu Boden geworfen wird, einnehmen kann, konnte man hier studieren«. Wer heute die Gedenkstätte Bergen-Belsen besucht, kann sich dort einen Originaldokumentarfilm anschauen, in dem zu sehen ist, wie gefangenen Lagerwachen befohlen wird, diese nackten, starren Leichen von Lastwagen zu hieven und in Massengräber zu schleppen, während Überlebende des Lagers sie in allen europäischen Sprachen beschimpfen.

An nur einem Tag, an dem ich durch eine heute wohlhabende und friedliche Ecke Nordwesteuropas fuhr, wurde ich in die dunkelste Stunde unseres Kontinents zurückversetzt. Diese Geister warten dort auf uns, nicht mehr als ein Gespräch entfernt. Für jede Helga, jeden Albert und Heinrich, für jeden britischen Soldaten wie meinen Vater, für jeden französischen, polnischen oder russischen Zwangsarbeiter im Steinlager, für jeden Häftling in Bergen-Belsen gab es Millionen weitere.

Die Hölle

Den Menschen ist es nie gelungen, den Himmel auf Erden zu errichten, auch — oder gerade — wenn sie es versucht haben. Dafür haben sie immer wieder die Hölle auf Erden geschaffen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Europäer das ihrem eigenen Kontinent angetan, so wie sie es in früheren Jahrhunderten den Kontinenten anderer Völker angetan hatten. Niemand anderes hat es für uns getan. Es war europäische Barbarei, von Europäern begangen an Europäern — und oft im Namen Europas. Man kann erst dann ansatzweise verstehen, was Europa seit 1945 zu tun versucht hat, wenn man von dieser Hölle weiß.

»Ein Toter ist eine Tragödie, eine Million Tote sind Statistik.« Abgesehen davon, dass es schwierig ist, genaue Zahlen zu ermitteln, ist der Verstand von den Zahlen schnell betäubt. Soll ich Ihnen sagen, dass in Bergen-Belsen in nur einem Monat, im März 1945, etwa 18.000 Menschen starben? Oder dass es am Ende des Krieges fast acht Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland gab? Oder dass etwa 93 Prozent des Wohnraums in Düsseldorf nach der Bombardierung der Stadt durch die Alliierten unbewohnbar waren? Oder dass Weißrussland mit einer Vorkriegsbevölkerung von etwa neun Millionen Menschen etwa zwei Millionen davon verloren hat und weitere drei Millionen oder mehr vertrieben wurden?

In einem Buch, das dem Europa des 20. Jahrhunderts auf eindringliche Weise das Etikett anheftet, das die europäischen Imperialisten des 19. Jahrhunderts Afrika verpassten, nämlich Dunkler Kontinent, schätzt der Historiker Mark Mazower: »Insgesamt wurden in Europa zwischen 1939 und 1948 annähernd neunzig Millionen Menschen getötet oder vertrieben.« Das bedeutet, dass in etwa einer von sechs Europäern entweder getötet oder vertrieben wurde. Und damit sind wir noch gar nicht bei den weiteren Millionen, die von Hunger und Krankheiten heimgesucht wurden, die zu Krüppeln, zu Armen, zu Witwen oder zu Waisen wurden, die vergewaltigt, gefoltert, der Eiseskälte ausgesetzt, zur Prostitution gezwungen, gedemütigt, erniedrigt und für ihr ganzes Leben psychisch gezeichnet wurden — ganz zu schweigen von den Langzeitfolgen für ihre Kinder und Kindeskinder.

Wie das Alte Testament feststellt, wird die Schuld der Väter an den Kindern »bis ins dritte und vierte Glied« verfolgt. Als ich das Leben der Stasi-Offiziere untersuchte, die mich in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren in der DDR bespitzelt hatten, indem ich zunächst ihre eigenen Stasi-Personalakten las und sie dann eingehend befragte, fiel mir auf, dass bis auf einen von ihnen alle ohne Vater aufgewachsen waren. Die Väter waren im Krieg gefallen oder verschwunden. In den Gesprächen mit ihnen wurde mir klar, wie sehr sie dadurch psychisch anfällig für die Anziehungskraft von Vater Staat geworden waren. Dutzende Millionen Kinder in ganz Europa wuchsen nach 1945 ohne Vater auf, und ihre Mütter waren ohne Ehemann.

In dieser Hölle gab es verschiedene Kreise. Die Reichen hungerten in der Regel nicht, doch adlige Herkunft schützte nicht vor Armut. Je nach Zeitpunkt war es besser, Deutscher oder Ungar zu sein als Franzose oder Niederländer, dann wieder umgekehrt, aber in der Regel war es schlimmer, Slawe zu sein, und noch schlimmer war es, wenn man Roma oder Jude war. Das Inferno hatte eine klare geografische Struktur. Wer sich in einem neutralen Land wie der Schweiz, Schweden oder Irland aufhielt, entging den schlimmsten Schrecken. Die militärischen Verluste, die Bombenangriffe während des Krieges und die Entbehrungen der Nachkriegszeit brachten großes Leid über Großbritannien — der zweite Name meines Bruders, Brian, ehrt den besten Freund meines Vaters, der im Krieg gefallen ist. Die furchtbarsten Gräueltaten ereigneten sich aber in der östlichen Hälfte des Kontinents, in den Regionen, die der Historiker Timothy Snyder einprägsam als »Bloodlands« bezeichnet hat.

Auf dem Dorffriedhof in Westen befindet sich neben den kleinen quadratischen Grabsteinen der deutschen Kindersoldaten, die im April 1945 an den Ufern der Aller starben, eine Gedenktafel mit der Aufschrift:

Ihr findet sie

Wo Ihr nach ihnen fragt

Im Osten gefallen

Im Westen beklagt

Im Westen beklagt — und in diesem Dorf namens Westen. Da es sich um ein Bauerndorf handelte, das gut mit Brennholz versorgt war, gab es nicht die Hungersnot und die Kälte, wie sie in den meisten Großstädten, vor allem im Osten, herrschten. Im Zuge der Befreiung Westeuropas verübten einige britische Soldaten sicherlich Gräueltaten, darunter Hinrichtungen im Schnellverfahren und brutale Schläge, aber es gab nichts, was sich mit den Massenvergewaltigungen und der Brutalität, die die Rote Armee gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung übte, vergleichen ließ. Albert, der ehemalige Hitlerjunge, versichert mir freundlicherweise, dass die Engländer in Westen »sehr ruhig und sachlich« gewesen seien. Aber die Briten hatten ja auch nicht das erlitten, was die Russen, Ukrainer, Weißrussen und andere osteuropäische Völker, die in der Roten Armee dienten, durch die Deutschen an Leid erfahren hatten.

Osten

Nachdem mich ein Zufall der persönlichen Geschichte in das Dorf Westen geführt hat, frage ich mich, ob es auch ein Dorf namens Osten gab. Tatsächlich gab es im Deutschen Reich vor 1914 drei solche Orte, und einer davon ist das heutige Przysieczyn in Westpolen. Und so sitze ich also hier in Przysieczyn wieder an einem Holztisch wieder mit einer Gruppe älterer Männer und Frauen, die sich wie ihre deutschen Pendants in Westen an alles (und vielleicht noch ein bisschen mehr) erinnern.

Ein polnischer Lehrer im Ruhestand hält pathetisch eine verbeulte, geschwärzte Metallflasche der französischen Armee hoch, ein Geschenk eines französischen Soldaten an seinen polnischen Mitgefangenen in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Ein alter Bauer erinnert sich daran, wie er Anfang 1945 die Leichen von Deutschen in den Wäldern herumliegen sah. Die Kavallerie der Roten Armee hatte Jagd auf sie gemacht. Zuvor hatte die SS nach dem deutschen Einmarsch im September 1939 in denselben Wäldern 103 Polen kurzerhand ermordet. Und Polen waren massenhaft in den Osten deportiert worden.

Das gedrungene Gebäude mit den gelben Mauern, in dem wir in Przysieczyn sitzen, war unter der NS-Besatzung die »Polenschule«. Die regulären Grund- und Mittelschulen in der nächstgelegenen Stadt Wągrowiec durften nur deutsche Kinder besuchen. Polnische Kinder waren gezwungen, in primitive Schulen wie diese in den umliegenden Dörfern zu gehen, wo sie kein Polnisch sprechen durften und nur Grundkenntnisse in Deutsch erhielten, bis sie zwölf Jahre alt waren und zur Arbeit gehen mussten. Schließlich sollten sie eine unterworfene, minderwertige Rasse sein.

Ich treffe Zbigniew Orywał, einen rüstigen und herzlichen ehemaligen Olympiateilnehmer in den Neunzigern, der diese »Polenschule« besuchte. Er erinnert sich, dass unter der deutschen Besatzung nicht mehr als zwei Polen zusammen auf der Straße gehen durften. Sein Vater schlich sich trotz der Ausgangssperre nachts hinaus, um bei den örtlichen Bauern Lebensmittel zu erstehen. Hätten die Deutschen ihn erwischt, wäre er sofort erschossen worden. Als sich Anfang 1945 die Rote Armee näherte, flohen die meisten Deutschen und nahmen die Wagen und Pferde mit. (Hier, wie in Westen, spielen Pferde in den Gesprächen eine wichtige Rolle.) Und auch er erinnert sich daran, wie Soldaten der Roten Armee den wenigen verbliebenen Deutschen den Garaus machten.

Die Gegend um Wągrowiec veranschaulicht den Wahnsinn jener Jahre, in denen nicht nur Millionen von Männern, Frauen und Kindern, sondern ganze Länder gegen ihren Willen wie Vieh durch die Gegend getrieben wurden. Die Region war jahrhundertelang polnisch gewesen, bis Preußen sie sich bei der ersten Teilung Polens im Jahr 1772 gewaltsam unter den Nagel riss. Infolgedessen wurde sie nach 1871 Teil des geeinten Deutschlands. Nach dem Ersten Weltkrieg kam sie wieder zu Polen, 1939 wieder zu Deutschland und 1945 wieder zu Polen. Am Ende unseres Gesprächs am Tisch in Przysieczyn überreicht mir der ehemalige Bürgermeister des Dorfes, ein liebenswerter, kräftiger Landbewohner namens Jan Kaniewski, eine große Papprolle. Als ich sie öffne, finde ich darin eine deutsche Karte der Region aus dem Krieg, die sein Vater aufbewahrt hat und auf der jeder einzelne Ortsname auf Deutsch verzeichnet ist: Wągrowiec ist Eichenbrück und Przysieczyn Osten. Er erzählt mir, dass sein Vater die Existenz der Karte erst nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft im Jahr 1989 erwähnte.

Während der deutschen Besatzung wurde fast die Hälfte der polnischen Bevölkerung von Wągrowiec deportiert, hauptsächlich in die von den Nazis besetzten polnischen Gebiete im Osten, aber auch zur Zwangsarbeit in Orte wie Westen. Die Geschäfte und Bauernhöfe der Polen wurden in der Regel von Deutschen übernommen, viele von ihnen aus den östlichen Teilen des Deutschen Reichs. Adam Mesjasz zum Beispiel, ein beharrlich redseliger alter Bauernsohn, erinnert sich, dass seine gesamte Familie am 11. Februar 1941, als er drei Jahre alt war, von ihrem Hof vertrieben und in einen eisigen Zug verladen wurde, der sie in den Osten transportieren sollte. Ihr Hof wurde von einem »Baltendeutschen« übernommen. Als Adams Familie an Ostern 1945 zurückkam, waren die Baltendeutschen in den Westen geflohen — und hatten alle Pferde mitgenommen, wie er betont.

Mesjasz zeigt mir ebenfalls etwas, ein großes, in braunes Papier eingeschlagenes Buch. Es handelt sich um ein Fotoalbum mit dem Titel »Adolf Hitler. Fotos aus dem Leben des Führers« — der Führer beim Zeitunglesen, der Führer, der reizenden blonden Kindern den Kopf tätschelt, der Führer, der von bewundernden Frauen umschwärmt wird — jedes Foto wurde eifrig nach Art von Zigarettenbildern gesammelt und von einem deutschen Landwirt feinsäuberlich an der vorgesehenen Stelle in das Buch geklebt. Adam und seine Kollegen hatten es bei Renovierungsarbeiten in den 1970er Jahren versteckt unter den Dielen eines Bauernhofs gefunden. Ein Hausgeist.

Die alteingesessenen Deutschen, deren Familien zum Teil seit Generationen dort lebten, flohen Anfang 1945 ebenfalls und ließen sich größtenteils im norddeutschen Lüneburg nieder, nicht weit entfernt von Westen. Viele ihrer Bauernhöfe in dem Gebiet, das nun wieder Wągrowiec hieß, wurden von Polen übernommen, die ihrerseits aus den polnischen Ostgebieten, die jetzt in Stalins Sowjetunion eingegliedert waren, gewaltsam vertrieben worden waren. Einige der Polen, die Helga Allerheiligen, die alte Dame in Westen, aus der ehemals deutschen Stadt Breslau (dem heutigen Wrocław) vertrieben, waren selbst »mit nichts als drei Koffern« aus ihrer ebenfalls schon lange besiedelten und geliebten Heimat in der heutigen Ukraine oder Weißrussland vertrieben worden. So sah es aus, das verrückte Karussell der unfreiwilligen Vertreibung in Europa.

Die Rache, die die vorrückenden sowjetischen Truppen an den Deutschen, ob schuldig oder unschuldig, übten, beschränkte sich nicht auf Hinrichtungen und Plünderungen. Als die Rote Armee den Ostseehafen von Danzig (dem heutigen Gdańsk) erreichte, berichtete ein Augenzeuge: »Fast alle Frauen wurden vergewaltigt — unter den Opfern befanden sich ältere Frauen von sechzig bis fünfundsiebzig Jahren sowie Mädchen von fünfzehn oder gar zwölf. Viele wurden zehn-, zwanzig- oder dreißigmal vergewaltigt.« Die Männer wurden oft gezwungen, dabei zuzusehen. »Die Männer von heute scheinen alle geschrumpft zu sein«, sagt Maria in Rainer Werner Fassbinders Film Die Ehe der Maria Braun. Gemeint waren die deutschen Männer.

In Immanuel Kants Heimatstadt Königsberg, die damals gewaltsam in die sowjetische Stadt Kaliningrad umgewandelt wurde, hörte ein junger Arzt, Hans von Lehndorff, wie Frauen, die endlosen brutalen Vergewaltigungen ausgesetzt waren, den Rotarmisten zuriefen: »Schieß doch, schieß doch!« »Oh«, seufzt Lehndorff, »wieviel neidvolle Blicke haben die Toten auszustehen!« Überall im verwüsteten Europa gab es unzählige Selbstmorde.

Als Lehndorff und seine verbliebenen Landsleute schließlich von den neuen polnischen Behörden aus ihrer nahen ostpreußischen Heimat vertrieben wurden, sagte der adlige und edelmütige Arzt zu den anderen Deutschen: »Hier der Herr Landrat, dem tut es leid, daß wir in diesem Zustand die Heimat verlassen müssen. Aber er kann es auch nicht ändern, weil unsere Leute es früher mit den Polen ebenso gemacht haben, und das ist leider wahr.«

Es ist müßig, dieses Leid in einer Art moralischer Doppelbuchhaltung gegeneinander aufrechnen zu wollen. Der Dichter W. H. Auden bringt die entscheidende Wahrheit auf den Punkt:

I and the public know

What all schoolchildren learn,

Those to whom evil is done

Do evil in return.

(Ich und die Öffentlichkeit, wir wissen,

was jedes Schulkind lernt:

Denen Böses getan wird,

die tun wieder Böses.)

In diesem Panorama des Grauens mit seinen endlosen Variationen an Qualen, die so sehr an die Höllendarstellungen eines Hieronymus Bosch erinnern, sind es vor allem die Kinder, die einem das Herz brechen: verwaist, verlassen, misshandelt, traumatisiert. In der Nähe von Westen wurden während des Krieges die Säuglinge von Zwangsarbeiterinnen ihren Müttern weggenommen und in primitiven Waisenhäusern untergebracht, von denen zwei umgebaute Schweineställe waren und ein weiteres zuvor als Pferdestall gedient hatte. Viele der Säuglinge starben. Diejenigen, die überlebten, waren für ihr ganzes Leben seelisch gezeichnet. Unmittelbar nach dem Krieg waren englische Krankenschwestern erstaunt über das Verhalten der jüdischen Kinder, die die Konzentrationslager überlebt hatten. Wenn ein Kind aus der Gruppe verschwand, sagten die anderen nur ganz nüchtern: »Oh, er ist tot.« Für sie war das Normalität.

Die wiederkehrende Null

Die Vorstellung, dass 1945 das Jahr oder die Stunde null für Europa war, enthält eine Wahrheit und zwei Fallen. Die wichtige Wahrheit ist, dass es für die meisten Europäer einen Moment gab, in dem sie sagten: »Endlich ist der Schrecken vorbei; lasst uns jetzt damit anfangen, aus den Trümmern wieder ein besseres Land aufzubauen.«

Die erste Falle besteht darin, dies als Ausgangspunkt zu nehmen, ohne Rücksicht auf das Jahr —1 oder das Jahr —10, also die Jahre, die zu diesem Punkt führten. Man kann die Schrecken, die unschuldigen Deutschen 1945 zugefügt wurden, nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was Deutsche anderen Deutschen ab 1933 und anschließend dann anderen Europäern seit dem »Anschluss« Österreichs und von Teilen der Tschechoslowakei im Jahr 1938 angetan haben. Für die Völker der Sowjetunion gab es die Brutalität seit Beginn der sowjetischen Herrschaft im Jahr 1917. Im russischen Bürgerkrieg, der mancherorts bis in die 1920er Jahre hinein dauerte, starben mindestens acht Millionen Menschen, im Zuge der ukrainischen Hungersnot zu Beginn der 1930er Jahre noch einmal fast vier Millionen. Um diese Entwicklungen zu verstehen, muss man mindestens bis 1914 zurückgehen und die Ursachen, den Verlauf und das Erbe des Ersten Weltkriegs in den Blick nehmen. Einige der Streitigkeiten zwischen Staaten und Völkern, die in der Zeit nach 1989 wieder aufkamen, hatten ihre Ursprünge in der Auflösung des Osmanischen und des Habsburger Reiches vor 1914 und in der Friedensregelung, die die siegreichen Alliierten am Ende dieses Krieges durchsetzten.

Die zweite Falle ist die Annahme, dass alle Europäer dasselbe Jahr null hatten, nämlich 1945. Für Süditalien war das Jahr null 1943, nach der Invasion der Alliierten. Für einen Großteil Osteuropas begann es 1944, als die Rote Armee vorrückte, endete aber definitiv nicht 1945. In der Ukraine und in Polen gab es bis in die späten 1940er Jahre hinein heftige Kämpfe zwischen kommunistischen und antikommunistischen Kräften sowie zwischen Polen und Ukrainern. In Jugoslawien und Griechenland kam es zu ebenso erbitterten Kämpfen, wobei die britischen Streitkräfte die kommunistischen Partisanen in Jugoslawien unterstützten, während andere britische Streitkräfte die kommunistischen Partisanen in Griechenland bekämpften.

Es gab keine klare Trennlinie zwischen dem heißen und dem kalten Krieg. Österreich wurde erst mit dem Staatsvertrag von 1955 ein fester Teil des Westens. In Estland kämpften die außergewöhnlichen »Waldbrüder« bis weit in die 1950er Jahre hinein von ihren Waldverstecken aus gegen die russische Besatzung. Der letzte überlebende Waldbruder, August Sabbe, starb, als der KGB ihn 1978 verhaften wollte. In der gesamten Sowjetunion setzte das riesige Netz von Lagern, das wir unter dem Namen Gulag (dem russischen Akronym für »Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und -kolonien«) kennen, die von Alexander Solschenizyn in Der Archipel Gulag beschriebenen Qualen fort. Der Gulag wurde 1960 offiziell geschlossen, doch spezielle Arbeitslager für politische Häftlinge gab es bis in die 1980er Jahre hinein.

Ab Mitte der 1950er Jahre waren die Unterdrückung und Brutalität, der die meisten Menschen im Sowjetblock ausgesetzt waren, weniger extrem als in den 1930er und 1940er Jahren. Doch wie der tschechische Dissident und Dramatiker Václav Havel immer wieder betonte, war der »Frieden«, den die Menschen in einem Land wie der Tschechoslowakei erlebten, nicht mit dem Frieden vergleichbar, den die Bürger in Frankreich, den Niederlanden oder Belgien genossen. Er wurde durch die sowjetischen Invasionen in Ungarn1956 und in der Tschechoslowakei1968 sowie durch die Ausrufung des »Kriegszustands« in Polen1981 unterbrochen und war von alltäglicher polizeilicher Repression durchsetzt.

Es handelte sich dabei freilich nicht nur um einen Ost-West-Gegensatz. Portugal und Spanien lebten weiterhin unter faschistischen Diktaturen, weshalb ihr Jahr null erst mit dem Ende dieser Diktaturen Mitte der 1970er Jahre kam. Vielleicht sollte man besser sagen, sie hatten zwei Nullerjahre. Griechenland geriet 1967 unter die Militärherrschaft der Obristen, die es erst 1974 wieder abschütteln konnte.

Als ich ein paar Tage nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 den ostdeutschen Teil der Friedrichstraße hinaufspazierte, traf ich einen Mann, der euphorisch erklärte: »28 Jahre und 91 Tage!« — exakt so lange hatte seine Familie hinter der Mauer festgesessen. Er erzählte mir, er habe gerade ein handgeschriebenes Plakat gesehen, auf dem stand: »Erst heute ist der Krieg wirklich vorbei.« Für die Gesellschaften in der sowjetisch dominierten östlichen Hälfte Europas war 1989 ihr zweites Jahr null.

Kaum hatten wir all das »abgehakt«, kam all das im ehemaligen Jugoslawien mit voller Wucht zurück. Krieg, ethnische Säuberungen, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Konzentrationslager, Terror und Lügen. Ich werde nie vergessen, wie ich 1995 in Sarajewo mit einem Zeitschriftenredakteur zusammensaß, der ausgiebig über die Zeit »nach dem Krieg« sprach und sich gelegentlich abwandte, um einen primitiven Ofen mit zersägten alten Möbelstücken zu füttern. Einen Moment lang glaubte ich, er meinte die Zeit nach 1945; dann wurde mir klar, dass er mit »nach dem Krieg« die Zeit nach 1995 meinte.

Während ich dies hier schreibe, tobt in der Ukraine ein großer Landkrieg, den Wladimir Putin im Februar 2022 mit einer groß angelegten Invasion vom Zaun gebrochen hat und der von den russischen Streitkräften mit rücksichtsloser Brutalität geführt wird. Wenn die Menschen dort irgendwann »nach dem Krieg« sagen können, dann meinen sie damit die Zeit nach 2023 oder wann immer dieser Krieg endlich endet. Das wird ein weiteres Jahr null sein. In Europa ist die Null eine immer wiederkehrende Zahl.

Von Vätern und Vaterländern

Während wir vom Kricketfeld in Westen in den Wald von Barme fahren, sprechen Jan und ich über unsere Väter. Jans Vater hat in der Waffen-SS gedient. Helmut Osmers hat danach kaum noch über den Krieg gesprochen, außer dass es »eine schwere Zeit« gewesen sei. Die Briten, die ihn 1945 mehr als zwei Jahre lang in einem Lager interniert hatten, wo er nicht gerade freundlich behandelt wurde, verabscheute er. Tragikomischerweise betraf seine Antipathie gegen alles Britische sogar die Beatles. Jahre später war er entsetzt gewesen, als der westdeutsche Bundeskanzler Willy Brandt1970 in einer der großen Gesten der Nachkriegszeit in Warschau vor dem Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettoaufstands auf die Knie fiel. »Dass er sich beugt vor den Polen!«, hatte der alte Waffen-SS-Mann ungläubig empört ausgerufen.

Nachdem er an der Ostfront gekämpft hatte, war Helmut Osmers in der Normandie bei der 10. SS-Panzerdivision stationiert, die den britischen Vormarsch nach der Landung am D-Day mit aller Macht aufhalten wollte. Einmal erzählte er seinem Sohn, dass von 120 Männern seiner Kompanie nur dreißig überlebt hätten. Jans Vater hätte also leicht meinen Vater töten können oder umgekehrt. Ein Veteran der grausamen Nahkämpfe in der Bocage, der dicht bewaldeten und mit Hecken bewachsenen Landschaft der Normandie, erinnerte sich an den Leichnam eines britischen Soldaten,

der von einem deutschen Gewehr und Bajonett, das ihn an einen Baum genagelt hatte, in der Körpermitte durchbohrt worden war. Zur gleichen Zeit hatte [der bajonettierte Soldat] hinübergegriffen (…) und seinen Dolch mitten in den Rücken seines Gegners gestoßen. Die beiden waren irgendwann in der Nacht gestorben, aber bei Tageslicht konnte man sehen, wie sie sich gegenseitig stützten.

Es hätten unsere Väter sein können. Eine von Vaters Kriegsanekdoten berichtete, wie er sich irgendwo in der Bocage unweit von Bayeux hinter einer dichten, hohen Hecke versteckte und unmittelbar neben ihm auf der anderen Seite ein deutscher Panzer stand. Er konnte deutlich hören, wie der Panzerkommandant Befehle auf Deutsch bellte, aber zum Glück konnte keiner von ihnen durch die Hecke sehen. Er erinnerte sich immer an diesen Nahtodmoment.

Mein Vater hatte das, was man im Großbritannien meiner Kindheit »a good war« nannte. (Gibt es ein anderes europäisches Land, in dem man von einem »guten Krieg« sprechen würde?) Am D-Day, dem 6. Juni 1944, landete Captain John Garton Ash gegen 7.30 Uhr mit der ersten Angriffswelle der Green Howards auf dem King-Abschnitt des Gold Beach und kletterte zu einem Orientierungspunkt in der kleinen normannischen Stadt Ver-sur-Mer hinauf, den sie aufgrund der Form der Einfahrt auf den Luftaufklärungsbildern als »Kloschüsselhaus« kannten, und dann weiter, um die dahinter liegende deutsche Artilleriestellung einzunehmen. Es folgten monatelange harte Kämpfe. Leichen und tote Kühe lagen über die Felder verstreut.

Als vorgeschobener Beobachtungsoffizier der Artillerie rückte er mit der vordersten Linie der Infanterie vor und kletterte auf den höchsten Beobachtungspunkt — oft ein Kirchturm —, um per Funk möglichst genaue Schießbefehle an die dahinter liegenden Geschütze zu geben. Der Feind ahnte bald, dass dort oben jemand war. Im November 1944, nach besonders heftigen Kämpfen, schrieb er an seine Eltern:

Ich weiß noch, dass wir in den Ferien immer viele Kirchen besichtigt haben, aber bitte verlangt in Zukunft nie mehr, dass ich mir einen Kirchturm anschaue. Sie haben die unglückliche Angewohnheit, gewaltsam und häufig zum Einsturz gebracht zu werden.

Diese unglückselige Angewohnheit der Kirchtürme wurde sogar in der Begründung für sein Military Cross erwähnt.

Der Krieg war das prägende Erlebnis in Vaters Leben. Wie die Veteranen von Agincourt, die Shakespeares König Heinrich V. beschwor (»Der wackre Mann lehrt seinem Sohn die Märe«), erzählte er uns oft Anekdoten aus seiner Kriegszeit: die über den deutschen Panzer zum Beispiel oder wie seine Truppe bei der Besetzung des kleinen Dorfes Westen den Befehl erhielt, sämtliche Uniformen aufzustöbern und zu beschlagnahmen. Am nächsten Morgen klopfte eine Delegation aus dem Dorf an seine Tür: Ob sie bitte die Uniformen der örtlichen Feuerwehrleute zurückhaben könnten? Vielleicht war mein Vater der Offizier, der befahl, Jans Vater — Helmut Osmers versteckte sich im Sommer 1945 in der Windmühle der Familie in Westen, nachdem er sich mit Salzsäure die SS-Tätowierung vom Oberarm geätzt hatte — zu verhaften und in ein britisches Internierungslager zu schicken, was seine lebenslange Anglophobie hervorrief. Aber diese Geschichte hat mir Vater nie erzählt.

Die britischen Kanoniere vertrieben sich die tristen Monate in Westen, in denen sie ungeduldig darauf warteten, den Rest ihres Lebens zu beginnen, indem sie 25-Pfünder-Artilleriegranaten zu schweren Metallaschenbechern umfunktionierten. Vater bewahrte den seinen sorgfältig auf, und er hat heute einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims in meinem Arbeitszimmer. »Artilleriegranaten zu Aschenbechern« ist vielleicht weniger poetisch als »Schwerter zu Pflugscharen«, aber dieser Aschenbecher besitzt den unbestreitbaren Vorzug der Realität.

Die Anekdoten meines Vaters bewegten sich stets streng im Rahmen einer sehr englischen Art des halblaunigen Understatements. Wie bei den meisten Engländern seiner Generation gab es so vieles, worüber er einfach nicht sprach, selbst als ich mich gegen Ende seines Lebens mit ihm zusammensetzte, um ihn nach seinen Kriegserfahrungen zu fragen. Doch in diesen letzten Jahren, als er schon weit über neunzig war, sprach er gelegentlich davon, dass er schlecht geschlafen habe.

Warum?

»Ach, weißt du, weil ich über Dinge nachgedacht habe, die ich im Krieg erlebt habe.«

Was waren das genau für »Dinge«? Als Engländer der alten Schule mit steifer Oberlippe wollte er das nie sagen. Aber unter den persönlichen Papieren, die ich nach seinem Tod 2014 fand, entdeckte ich ein ganz dünnes Durchschlagpapier, eine von vielen Erinnerungen an gemeinsame Aktionen, die von ehemaligen Kampfgefährten verfasst wurden. »Schnee — blutroter Schnee — «, beginnt dieser Bericht eines irischen Offiziers, »anderthalb Kompanien des 13. Para-Bataillons, ausgelöscht gleich am Anfang …« Tote Freunde. Leichen auf den Feldern. Verstümmelte Körperteile, die in den Hecken steckten. Vielleicht gab es auch Entscheidungen, die mein Vater in Sekundenbruchteilen getroffen hatte und für die er sich noch immer Vorwürfe machte? Warum habe ich dem Mann dort nicht geholfen? Hätte ich das doch nur getan. In der gleichen Mappe bewahrte er andächtig seine Korrespondenz mit den Witwen und Müttern von Soldaten auf, die während des Dienstes in seinem Kanoniertrupp gefallen waren.

Fast siebzig Jahre später, im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, rissen ihn diese Erinnerungen noch immer aus dem Schlaf. So wie Papa nachts in Roehampton, einem grünen Flecken im Südwesten Londons, wach lag, so lagen sicherlich auch alte Männer anderer Nationen in Neapel, Marseille, Krakau und Dresden wach, geplagt von ähnlichen Erinnerungen und verwandten Gespenstern. Wie die radioaktive Strahlung hat auch das Böse eine lange Halbwertszeit.

Der Erinnerungsmotor

Persönliche Erinnerungen, angefangen mit denen an die Hölle, die sich die Europäer auf Erden geschaffen haben, gehören zu den stärksten Triebkräften für alles, was Europa seit 1945 getan hat und geworden ist. Ich nenne das den Erinnerungsmotor. Nehmen wir zum Beispiel Bronisław Geremek, eine der Schlüsselfiguren in Polens Freiheitskampf in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und einer der großen Europäer unserer Zeit. Er trug tief in sich genügend Erinnerungen für drei Leben, darunter auch frühe Erfahrungen mit den untersten Kreisen der Hölle. Gegen Ende seines Lebens erinnerte sich Bronek — wie enge Freunde ihn nannten — in filmischen Details an die folgende Szene aus seinem frühen Leben.

Es ist das Jahr 1942. In einer Straßenbahn, die durch das von den Nazis besetzte Warschau rattert, sitzt ein ausgemergelter, halb verhungerter zehnjähriger Junge. Bronek. Er trägt vier Pullover übereinander, doch trotz der Augusthitze zittert er. Alle schauen ihn neugierig an. Alle, da ist er sich sicher, sehen, dass er ein jüdisches Kind ist, das durch ein Loch in der Mauer aus dem Warschauer Ghetto entkommen ist. Zum Glück denunziert ihn niemand, ein polnischer Fahrgast weist ihn sogar warnend auf einen Deutschen hin, der in dem Wagenteil sitzt, der »Nur für Deutsche« reserviert ist. Nachdem er sich in der fürsorglichen Obhut von Freunden der Familie wieder erholt hat, kehrt er erstaunlicherweise zu seinen Eltern ins Ghetto zurück und entkommt später ein zweites Mal, indem er sich von einem Leichenzug zum jüdischen Friedhof davonschleicht. Und so überlebte Bronek, während sein Vater in einem Vernichtungslager der Nazis ermordet und sein Bruder nach Bergen-Belsen geschickt wurde, in das später von britischen Soldaten befreite Lager.

Nachdem er den Schrecken des Ghettos entkommen war (»die Welt brannte vor meinen Augen«), wurde er von seiner Mutter (der ebenfalls die Flucht gelungen war) und einem polnisch-katholischen Stiefvater erzogen, dessen Nachnamen er anstelle des jüdischen Lewertow annahm: Geremek. Der jugendliche Bronek fungierte als Messdiener und wurde von einem inspirierenden Priester in der Kongregation der Heiligen Jungfrau Maria unterrichtet. Auf diese Weise hatte er auch das tiefe und prägende christliche Erbe Europas in seinen Knochen. Im Alter von achtzehn Jahren trat er in die kommunistische Partei ein, weil er glaubte, damit eine bessere Welt aufbauen zu können. Achtzehn Jahre später, als der sowjetische Einmarsch in die Tschechoslowakei1968 seine letzten Illusionen zerstörte, trat er aus Protest aus der Partei aus und kehrte in sein Berufsleben als Mittelalterhistoriker zurück. Doch die Politik ließ ihn nicht los.

Zum ersten Mal begegnet bin ich ihm während eines historischen Besetzungsstreiks in der Danziger Lenin-Werft im August 1980, als der Anführer der streikenden Arbeiter, Lech Wałęsa, Geremek bat, Berater der Protestbewegung zu werden, die gerade auf den Namen Solidarność getauft worden war. In den folgenden zehn Jahren besuchte ich ihn, wann immer sich mir die Gelegenheit bot. Während er seine Professorenpfeife paffte, erläuterte er mir seine historisch fundierte Analyse des Niedergangs des Sowjetimperiums, während er und seine Genossen in der Solidarność noch dazu beitrugen, aus diesem Niedergang 1989 einen Untergang zu machen.

Zehn Jahre später war Geremek der Außenminister, der den Vertrag unterzeichnete, mit dem Polen Mitglied der NATO wurde. Als ich ihn im Außenministerium besuchte, entdeckte ich auf seinem Kaminsims eine Flasche eines tschechischen Wodkas namens »Stalins Tränen«. »Den musst du mitnehmen!«, rief er aus. »Ein polnischer Außenminister kann nicht Stalin in seinem Büro haben!«

Nachdem er maßgeblich daran beteiligt war, sein geliebtes Land in die Europäische Union zu führen, wurde er Mitglied des Europäischen Parlaments. Tragischerweise — aber in gewisser Weise auch wieder symbolisch — starb er bei einem Autounfall auf dem Weg nach Brüssel. Bronisław Geremek glaubte mit jeder Faser seines Seins an das Projekt, ein besseres Europa aufzubauen.

Geremeks Geschichte ist einzigartig, aber die Grundform seines Europäertums ist typisch für mehrere Generationen von Baumeistern Europas, die unseren Kontinent zu dem gemacht haben, was er zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist. Wenn man sich anschaut, welche Argumente für die europäische Integration in den verschiedenen Ländern von den 1940er bis zu den 1990er Jahren vorgebracht wurden, scheint jede nationale Geschichte auf den ersten Blick sehr unterschiedlich zu sein. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, findet man immer denselben Grundgedanken: »Wir waren an einem schlimmen Ort, wir wollen an einem besseren Ort sein, und dieser bessere Ort heißt Europa.«

Die Albträume, aus denen die europäischen Nationen zu erwachen versuchten, waren vielfältig und unterschiedlich. Für Deutschland war es die Scham und Schande des verbrecherischen Regimes, das Broneks Vater ermordet hatte. Für Frankreich war es die Demütigung von Niederlage und Besatzung, für Großbritannien der wirtschaftliche und politische Niedergang, für Spanien eine faschistische Diktatur und für Polen eine kommunistische Diktatur. Europa mangelte es nicht an Albträumen. Aber für die Menschen in all diesen Ländern war die Grundform des pro-europäischen Arguments die gleiche. Diese Form war ein lang gezogenes, überschwängliches Häkchen: ein steiler Abstieg, eine Kehrtwende und dann eine aufsteigende Linie, die in eine bessere Zukunft führte. Eine Zukunft namens Europa.

Zu den Gründungsvätern der heutigen Europäischen Union gehörten Menschen, die man die 14er nennen könnte, die sich noch lebhaft an die Schrecken des Ersten Weltkriegs erinnerten. Einer dieser 14er war der britische Premierminister Harold Macmillan, der mit brechender Stimme von der »verlorenen Generation« seiner Zeitgenossen sprach. Nach ihnen kamen 39er wie Geremek, unauslöschlich geprägt durch die Traumata von Krieg, Gulag, Besatzung und Holocaust. Das gilt genauso auch für die französische Politikerin Simone Veil, die Auschwitz und Bergen-Belsen überlebte.

Und dann waren da noch die 68er, die sich gegen die kriegsgeschädigte Generation ihrer Eltern auflehnten, von denen einige aber auch die Diktaturen in Süd- und Osteuropa aus erster Hand kannten. Jede Generation hatte ihren langen Schweif: die Nach-39er wie Helmut Kohl zum Beispiel, der zu jung war, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen, aber dennoch von ihm geprägt war, und die Nach-68er wie mich. Nach den 68ern kamen die 89er, die in ihren späten Jugendjahren oder Anfang zwanzig waren, als sie die samtenen Revolutionen von 1989, die den Kommunismus in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei beendeten, den Fall der Berliner Mauer und die anschließende Auflösung der Sowjetunion erlebten.

Wir müssen uns natürlich davor hüten, die Geschichte Nachkriegseuropas in ein Märchen zu verwandeln, in dem weise, tugendhafte Helden aus ihren Erfahrungen mit der Hölle lernen und daraus dann den Himmel schaffen. Die wahre Geschichte ist voll von Staaten, die ihre nationalen Interessen verfolgen, von zerfallenden Imperien, hinterhältigen Machtspielen, mit harten Bandagen kämpfendem Wirtschaftslobbyismus, diplomatischen Kompromissen, persönlichen Ambitionen und nicht zuletzt dem historischen Glück (fortuna), das laut Machiavelli die halbe Erklärung für die meisten politischen Ereignisse ausmacht. Doch irgendwo dazwischen war, über vier Generationen hinweg, der Erinnerungsmotor schwer am Arbeiten, in den Köpfen und Herzen der führenden Politiker, aber auch in denen von Millionen Europäern.

Und so waren wir hoffnungsvoll unterwegs in Richtung dieser besseren Zukunft, die sich »Europa« nennt. Die Probleme beginnen, sobald man im gelobten Land angekommen ist. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hatten wir zum ersten Mal eine Generation von Europäern, die nichts anderes kannte als ein friedliches, freies Europa, das hauptsächlich aus liberalen Demokratien bestand. Kein Wunder, dass ihnen das selbstverständlich erschien. (Diejenigen, die im ehemaligen Jugoslawien oder in Ländern wie der Ukraine, Weißrussland und Russland aufgewachsen sind, bildeten wichtige Ausnahmen.) Diese neue Generation könnte man die Nach-89er nennen oder, um einen anschaulichen Begriff aus der Zeit nach der Apartheid in Südafrika zu verwenden, die Born Frees, die in Freiheit Geborenen.

Erinnerungen an Dinge, die man persönlich gesehen und gehört, genossen oder ertragen hat, sind eine unvergleichlich starke Motivationskraft. Aber die unmittelbare persönliche Erinnerung ist nicht die einzige Art und Weise, wie das Wissen über vergangene Dinge weitergegeben werden kann. So war beispielsweise der D-Day ein wichtiger Moment für mich, obwohl er elf Jahre vor meiner Geburt stattfand. Eine einzige persönliche Begegnung mit einem Veteranen oder Überlebenden kann das ganze Leben verändern. Und dann ist da noch die Arbeit von Historikern, Romanautoren, Journalisten und Filmemachern, die versuchen, die Toten um der Lebenden willen lebendig zu machen. Der Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel nannte diesen Prozess »Erinnerungstransfusion«. Die größte Chance der Zivilisation besteht darin, dass wir aus der Vergangenheit lernen können, ohne sie selbst noch einmal durchleben zu müssen.

Geteilt

(1961—1979)

Ausgangssperre

Das Europa, in dem ich Anfang der 1970er Jahre erwachsen wurde, lag nicht mehr in Trümmern, auch wenn in den Straßen der Städte jetzt viele hässliche neue Betonbauten dort standen, wo ältere zerbombt worden waren. Das Ganze erinnerte an einen alten Boxer, der einen Mund voller schlecht sitzender falscher Zähne präsentiert. Der Kontinent zeichnete sich nicht mehr dadurch aus, dass er zerstört war, sondern dass er zwischen »Ost« und »West« geteilt war, zwischen zwei Blöcken, die von ihren jeweiligen Supermächten, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, angeführt wurden. Zwar bekämpften sich die beiden Blöcke nicht auf europäischem Boden, aber sie befanden sich in einem Kalten Krieg, wie er treffend genannt wurde. Die meisten Trennlinien zwischen ihnen gingen auf das Ende des Zweiten Weltkriegs zurück, doch das berühmteste Symbol des Kalten Krieges, die Berliner Mauer, hatte West-Berlin erst am 13. August 1961 von Ostdeutschland abgeriegelt. Als die ursprünglich provisorische Barriere aus Stacheldraht und Betonblöcken in eine massive Mauer verwandelt wurde, war die Ost-West-Trennung buchstäblich in Beton gegossen. Für die meisten, die hinter der Mauer aufwuchsen, schien sie auf ewig Bestand zu haben.

Fasziniert machte ich mich gleich nach dem Ende der Schulzeit auf, dieses geteilte Europa zu erkunden. Ich begann im Westen. Im Herbst 1973, mit achtzehn, arbeitete ich auf einem umgebauten Truppentransporter, der SS Nevasa, der britische Schulkinder durchs Mittelmeer schipperte. An einem Samstag, dem 17. November 1973, besuchten wir die Insel Kreta. In meinem Tagebuch habe ich festgehalten, dass ich während der Besichtigung der außergewöhnlichen bronzezeitlichen Ausgrabungsstätte von Knossos »über die Diktatur nachgedacht [habe]. Dann 4 Uhr nachmittags Ausgangssperre. 1000 Schüler zurück zum Schiff getrieben. Alles wegen der Studentenunruhen in Athen. Das ist Diktatur!«

Von »Studentenunruhen« würde ich heute nicht mehr sprechen. Tatsächlich nämlich war die Besetzung des Polytechnikums in Athen durch die Studenten ein entscheidender Moment in der Geschichte der Militärdiktatur, die sechs Jahre zuvor durch einen Putsch einer Gruppe von Offizieren errichtet worden war, die in der ganzen Welt als »die Obristen« bekannt geworden sind. Während in einem improvisierten Kurzwellensender (unter dem Namen »Radio Station of the Free and Fighting Students, The Free and Fighting Greeks«) »Wenn die Glocken läuten« und andere mitreißende Befreiungslieder von Mikis Theodorakis liefen, forderten die Studenten, die das Polytechnikum besetzten, »Brot — Bildung — Freiheit« und beschmierten die Wände mit Parolen wie »Alle Macht dem Volk«, »Nieder mit der Armee« und »Sexuelle Freiheit«. Auf einem anderen Graffito stand einfach nur »Mai ’68«, und dieser Protest hier an der Athener Universität war die etwas verspätete griechische Manifestation der speziellen 68er-Generation, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Europa verändern sollte. Einer der führenden anarchistischen Demonstranten namens Aretoula soll »Ein Hoch auf die Orgien!« an die Wand gepinselt haben. »Wo waren die? Ich wünschte, die wären wirklich passiert«, sagte ein alternder ehemaliger Aktivist viele Jahre später traurig zu einem Historiker.

Doch in der Nacht vom 16. auf den 17. November fand der Befreiungszirkus ein jähes und bitteres Ende. Scharfschützen des Regimes töteten in den Straßen rund um das Polytechnikum rund 24 Zivilisten. Ein Panzer durchbrach das Haupttor, zermalmte der Studentin Pepi Rigopoulou die Beine und sorgte für das bleibende fotografische Dokument dieser Ereignisse. Dann verhängten die Obristen eine Ausgangssperre im ganzen Land, sogar auf der rund 500 Kilometer entfernten Insel Kreta, wo unsere Schiffsladung britischer Schulkinder davon überrascht wurde. Mein achtzehnjähriges Ich hatte also nicht unrecht, als es ausrief: »Das ist Diktatur!« Fünf Tage später sahen wir auf den großen Plätzen Athens ganze Busladungen von Soldaten.

Europa der Diktatoren lautet der Titel eines Buches über die 1930er Jahre, doch 1973 war ein Großteil unseres Kontinents immer noch ein Europa der Diktatoren. Zählt man die europäischen Republiken der Sowjetunion hinzu, so lebten etwa 389 Millionen Europäer in Diktaturen, aber nur 289 Millionen in Demokratien. (Die Türkei mit weiteren 37 Millionen Menschen lag irgendwo zwischen diesen beiden Regierungsformen.) Die meisten dieser Diktaturen waren kommunistisch regierte Staaten hinter dem, was Winston Churchill bereits 1946 als »Eisernen Vorhang« tituliert hatte, der die östliche Hälfte des Kontinents abtrennte.

Die rechtsgerichteten Diktaturen Südeuropas jedoch standen den 1930er Jahren sowohl vom Geist als auch von der historischen Kontinuität her am nächsten. So verboten die griechischen Obristen lange Haare, Miniröcke und das Studium der Soziologie. António Salazar, ein ehemaliger Professor für Nationalökonomie und zutiefst konservativer Katholik, regierte Portugal von 1932 bis zu seinem Tod im Jahr 1970. In den 1930er Jahren hatte er seine Bewunderung für den faschistischen Diktator Italiens, Benito Mussolini, zum Ausdruck gebracht. Seine allgegenwärtige politische Polizei wird von einem Historiker als »ähnlich wie die deutsche Gestapo, wenn nicht sogar von ihr ausgebildet« beschrieben, sie hatte in jedem Dorf und in jedem Büro ihre Spitzel.

In Spanien regierte General Francisco Franco, der 1939 aus einem langen, brutalen Bürgerkrieg als Sieger hervorgegangen war, bis zu seinem Tod im Jahr 1975. Während des Krieges war Franco mit einem gerahmten Bild von Adolf Hitler auf seinem Schreibtisch fotografiert worden. Noch Anfang der 1970er Jahre reckten Francos engste Vertraute, darunter seine Frau Carmen Polo und sein Leibarzt Dr. Vicente Gil Garcia, den rechten Arm zum faschistischen Gruß, wie er von Hitler und Mussolini eingeführt worden war. Als die SS Nevasa uns am 20. November 1973 von Kreta nach Athen brachte, nahm Franco an einem Gedenkgottesdienst für den faschistischen Helden und Gründer der Falange-Partei, José Antonio Primo de Rivera, teil. Pressefotos zeigen den Generalissimo — wie Franco