12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

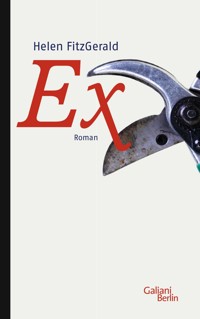

Eine Serienmonogamistin auf Rachefeldzug? Von Lampenfieber vor der Hochzeit gepackt, will Catriona ein letztes Mal ihre Exfreunde treffen. Das Problem: Sie beschließt, mit jedem noch einmal zu vögeln. Und am Morgen darauf sind alle Männer tot. »Sie müssen nur sagen, ob er es ist« – beim Anblick des Penis ihres Exfreundes Achmed auf dem Leichentisch muss sie tatsächlich auf lachen. Eindeutig kein guter Zeitpunkt. Catriona Marsden, erfolgreiche schottische Fernsehmoderatorin, landet im Gefängnis, angeklagt wegen Mordes an ihren drei Exfreunden. Dabei wollte sie doch nur ein letztes Mal mit ihnen schlafen, in einem nicht sehr wohlüberlegten Plan, eine Woche vor ihrer Hochzeit mit den Geschichten von damals endlich abschließen. Dass ihre Liebhaber kurz darauf tot sind und man ihnen mit einer Gartenschere die Genitalien abgeschnitten hat, bringt sie in Erklärungsnot. Mit Hilfe einer Journalistin versucht sie, ihr eigenes Vorleben noch einmal durchzugehen, um herauszufinden, wer der Mörder sein könnte. Doch der Versuch geht nach hinten los: Statt sich auf ihre Seite zu schlagen, macht ihre Biografin sie zur Psychopathin. Wer wird ihr jetzt noch glauben und was kann sie noch tun? Helen FitzGerald wechselt virtuos zwischen schwarzem Humor und psychologischer Einfühlung in ihre Charaktere. Am Ende bleibt kein Auge trocken und kein Schreckenunerlebt. FitzGerald'sche Angstlust vom Feinsten. »FitzGeralds Roman zeigt vor allem eines: Die interessantesten Bücher sind oft die, die sich eben nicht einordnen lassen wollen.« (Irene Binal, Deutschlandradio)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

TitelTeil EinsKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Teil ZweiKapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Teil DreiKapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42DanksagungenBuchAutorÜbersetzerImpressumTeil Eins

1

»Sie müssen mir nur sagen, ob er es ist«, sagte der Mann im weißen Kittel und hob das Laken hoch, das den Klumpen darunter bedeckte.

Ich schaute hinab auf die Metallliege.

»Lassen Sie sich Zeit«, sagte der Mann, aber das tat ich schon. Ich schaute lang und angestrengt, hielt die Tränen zurück, bewegte den Kopf nach links und nach rechts, näher ran, weiter weg, und sagte dann: »Ja, das ist Achmed.«

»Sind Sie sicher?«

»Völlig.«

»Sie sagen also, dass dies Ihr Exfreund Achmed Singh ist?«

»Er ist es. Ja. Er hatte einen ungewöhnlich großen Schlitz obendrauf.«

Der Mann im weißen Kittel nickte und bedeckte das kleine Stück Fleisch, das zweifelsfrei der beschnittene Penis von Achmed Singh war, jenes Körperglied, das zu lecken ich mich geweigert hatte, weil der Schlitz mir Übelkeit verursachte.

Armer Achmed.

Eindeutig nicht die beste Zeit zum Kichern. Da oben, bei Bestattungen und rektalen Untersuchungen. Ich bin schon immer anfällig für diese unangemessenen Ausbrüche gewesen. Zu den unpassendsten Gelegenheiten entfuhren meinem Mund Geräusche oder wurden meine Hände von Gesten übermannt, die mich später vor Scham rot werden ließen.

Ich bin sicher, dass mein unangemessenes Glucksen ein Grund dafür war, dass ich zwei Tage später verhaftet wurde. Dass ich nicht länger als die trauernde Ex-Liebhaberin dreier Männer betrachtet wurde, sondern angeklagt wurde, sie gevögelt, verstümmelt und ermordet zu haben, wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

***

Lampenfieber ist etwas Schreckliches. In der Woche vor meiner Hochzeit bekam ich einen wirklich schlimmen Anfall von Lampenfieber. Genau genommen war es gar kein Lampenfieber, sondern ein regelrechter Tsunami der Gefühle, der mich mit einer Welle aus Ängsten und Tränen überrollte. Ich hatte Joe versichert, dass er seine Praxis nicht vor dem großen Tag verlassen müsse, und als ich in Edinburgh eintraf, blieb mir nur eine Woche, um alles zusammenzupacken und zu organisieren. Fast sofort schlug die Riesenwelle über mir zusammen. Wer war ich? Was wollte ich? War es eine gute Idee, mein Zuhause für immer zu verlassen? Meine Mutter? Meine Wohnung? Meine Freunde? Meine Sprache, Kultur, Arbeit, Vergangenheit? Die quadratischen Würstchen, die es nur in Schottland gibt? In dem verzweifelten Wunsch, in ein klassisches Hochzeitskleid Größe acht zu passen, fing ich eine unsinnige Diät an, die aus sehr wenig Essen und sehr viel Alkohol bestand. Ich wühlte mich durch Kisten voller Kleider und Spielzeug und Briefe und Schulaufsätze. Ich vergaß allmählich, wie Joe aussah. Ich weinte. Ich suchte den Beistand meiner Mutter.

»Du hast Lampenfieber«, sagte sie. »Du musst noch mit ein paar alten Sachen abschließen.«

Ich nahm mir den Ratschlag zu Herzen, rannte zu alten Freunden und Kollegen, besuchte meine Lieblingspubs, schaute mir Braveheart an, verkaufte die meisten meiner Sachen, hörte mir die Proclaimers, die Fratellis, Paolo Nutini, Franz Ferdinand und jede Menge Dudelsackmusik an, ging shoppen und ließ mich vollregnen. Aber ich war immer noch weinerlich und traurig.

»Die wichtigsten alten Sachen sind deine Exfreunde«, sagte meine Mutter.

Ich hatte vier feste Beziehungen gehabt, alle zum Scheitern verurteilt, keine ordentlich abgeschlossen.

Ich verabredete mich mit jedem der vier auf einen Drink. Johnny am Sonntag, Rory am Dienstag, Achmed am Mittwoch und Stewart am Donnerstag. Ich wollte sie anschauen, mit ihnen reden, mich versichern, dass ich sie aus gutem Grund ziehen ließ und alles für Joe aufgab.

Ich hatte nicht vorgehabt, mit ihnen zu schlafen. Diese schwachsinnige Idee kam mir an dem Sonntag, als ich in Glasgow in der Hammer Bar saß, auf Johnny wartete und aus einem Impuls heraus Joes italienische Handynummer wählte. Joe hatte bis zu seinem zehnten Lebensjahr in Schottland gelebt und sprach perfekten Glasgow-Akzent.

»Wie läuft’s denn so mit der Bumsparade?«, johlte ich. Ein paar Mädels neben mir am Tresen lachten laut, und Michael Jackson plärrte im Hintergrund.

»Das ist keine Bumsparade!«

»Na gut, das Besäufnis mit deinen Kumpels?«

»Wir sind nicht betrunken.«

»Du bist total distanziert.«

»Meine Mutter kann nicht zur Hochzeit kommen.«

Ich schwieg.

»Cat? Die Verbindung wackelt. Der Flug ist zu gefährlich, wegen ihrer Thrombose.«

»Soll sie eben mit dem Auto kommen.«

»Dasselbe Problem … lange Zeit still sitzen.«

»Dann lass uns in Lucca heiraten.«

»Nein. Ist alles schon organisiert. Wir feiern mit Mutter, wenn wir zurück sind.«

»Was ist das für eine Frau im Hintergrund?«

»Niemand, die Kellnerin.«

»Hol sie ans Telefon.«

»Warum?«

»Hol sie ans Telefon.«

Ich hörte Gelächter. Eine Frau. Vielleicht zwei.

»Warum benimmst du dich so dämlich?«

»Leck mich am Arsch!« Ich legte auf.

Vierzig Minuten später saß ich rittlings auf Johnny, der seinerseits ohne Unterhose auf dem Beifahrersitz seines Golf saß. Es war sehr unbequem, aber jetzt hatte ich endlich Klarheit. Johnny und ich hatten nichts gemein, außer dass sich in unserer Jugend unsere Körpersäfte vermischt hatten und zwanzig Jahre später der Beifahrersitz seines geliebten schwarzen Golf vorzeitig mit so einem Saft befleckt wurde.

Jetzt war die Sache mit Johnny abgeschlossen. Und so entschied ich noch in derselben Nacht (nachdem ich Joe siebenmal vergeblich angerufen hatte), auch mit den anderen zu schlafen. Schadet ja keinem, dachte ich. Ich würde mich von meiner Vergangenheit verabschieden und obendrein noch Spaß haben.

Es war kein besonders guter Einfall. Weil sich deshalb drei Männer wirklich verabschiedet haben.

2

Während ich im Gefängnis Cambusvale saß, schrieb Janet Edgely an meiner Biografie.

»Volle Zustimmung!«, hatte meine Mutter gesagt. »Damit kannst du deine Sicht der Dinge rüberbringen. Sie wird nichts ohne dein Einverständnis veröffentlichen. Das verspricht sie. Stimmt’s, Jan?«

Wir gaben uns die Hand drauf.

Wochenlang verwendete ich meine kostbare Besuchszeit darauf, ihr alles zu erzählen. Ich unterschrieb einen Wisch, der ihr erlaubte, mit meinem Arzt, meiner Psychologin, meinem Psychiater, meinem Sozialarbeiter, meiner besten Freundin, dem Gefängnisdirektor, Lehrern, Dozenten, Vorgesetzten, Freunden, Kollegen und natürlich mit Joe zu sprechen.

Meine Zustimmung bekam Janet nie. Sie hat mir nie auch nur die Seiten gezeigt. Kurz vor Prozessbeginn stellte sie ihre Besuche ein. Etwa zur selben Zeit brachte mir eine Furcht einflößende Gefängnisaufseherin ein Päckchen. Die Sicherheitsleute hatten es schon aufgemacht und geprüft. Ich nahm den Stapel A4-Papier raus. Obendrauf lag ein Zettel:

Cat,

verbiete ihr alle weiteren Besuche. Sie ist eine Lügnerin und ein Miststück.

Anna

Unter dem Zettel lag das, was von Ms Marsdens Manuskript bis dato existierte, inklusive eines Ausdrucks des Umschlagsentwurfs.

CAT MARSDENPOPRTRÄT EINER SERIENMONOGAMISTIN

Janet Edgley

Ich legte das Manuskript auf meine harte Pritsche und starrte den schwarzen Hintergrund des spröden Umschlagsmotivs an: die Goldlettern des Autorinnennamens, mein hellrotes, schulterlanges Haar, mein blasses schottisches Gesicht, meine Augen, die mich aus der Schwärze fixierten – erfüllt von giftgrünem Hass. Dann ging ich zu dem Metallspiegel über dem Waschbecken. Mein Spiegelbild war unscharf, aber es war dasselbe Gesicht. Ein Gesicht, das als unfraulich bezeichnet worden war. Ein Gesicht, das auf dem Weg vom Gericht zum Gefängnistransporter einmal – nur ein einziges Mal – gelächelt hatte. Aber das eine Mal hatte den Gaffern mit ihren Handys gereicht, die »Grinsende Fratze der Bosheit« zu knipsen.

Ich wünschte, ich hätte ein anderes Gesicht.

Ich wünschte, ich hätte Janet Edgley niemals die Hand gegeben.

Aber genau das hatte ich getan. Und während des ersten Interviews – im Beisein meiner allgegenwärtigen Mutter – hatte ich mich rückhaltlos auf ihre Fragen eingelassen. Mein Herz kam ein wenig zu sich, als sie mir in die Augen sah – nicht so sehr, weil endlich jemand die Wahrheit über mich herausfinden wollte, sondern weil jemand – ein kluger und interessanter Jemand – mich zu mögen schien.

Ich bat darum, ganz von vorn anzufangen. Dass ich nicht aus dem Mutterleib herauskommen wollte. Dass ich ganz still gewesen war. Dass meine Eltern sieben Tage gebraucht hatten, mir einen Namen zu geben. In ihrer Torschlusspanik hatten sie auf dem Standesamt schließlich einen sehr großen Mann mit Brille gefragt: »Was gefällt Ihnen besser – Catherine oder Jacinta?«

»Catherine«, hatte der große Mann mit Brille geantwortet. »Mir gefällt Katie, und Cat finde ich total schön.«

Mama und Papa hatten sich angeschaut: Cat! Damit es schottisch klang, hatten sie ein »-riona« hinzugefügt, und auf dem Heimweg hatten sie gewitzelt, dass mein Geschrei tatsächlich wie das einer rolligen Tigerkatze klänge.

Kurz nachdem ich meinen Namen bekommen hatte, fuhr mein Vater zu seiner üblichen Vierwochenschicht auf die Bohrinsel. Er arbeitete da, seit er die Schule verlassen hatte, und so besaß er im Alter von dreißig Jahren ein großes, abbezahltes Haus und hatte ein Festland-Alkoholproblem, das er mit sieben unbekümmerten Festlandfreunden teilte. Und er hatte eine Frau, die mit seinen dauernden Ankünften und Abfahrten nicht gut klarkam. Meine Mutter sagte, sie habe sich nie daran gewöhnen können, dass aus einem normalen Fußboden einer voller verstreut herumliegender Klamotten wurde, dass ein gut gefüllter Kühlschrank sich in Nullkommanix in einen leeren verwandelte, dass ihre sozialen Aktivitäten plötzlich unter scharfer Beobachtung standen.

Als mein Vater wieder auf der Bohrinsel war, bekam meine Mutter zuerst eine Brustdrüsenentzündung, dann eine Gebärmutterentzündung. Sie war ganz allein. Ihre Eltern hatten ihre Pappkistenproduktion verkauft und verbrachten ihren Lebensabend in Spanien, und ihre Schwester lebte seit Langem in London. Ich erklärte Janet, dass Mama bestimmt klargekommen wäre, wenn ich nicht das schwierigste Baby des Universums gewesen wäre. Ich sog nicht richtig an ihrer Brust, trotz der gemeinsamen Bemühungen meiner Mutter, der Hebammen, der Gemeindeschwestern und zweier Stillgruppen. Ich hatte Koliken, schiss pausenlos braune Brühe, zog mir mysteriöse Hautausschläge und Fieberanfälle zu und setzte alles daran, meiner armen Mutter das Leben zur Hölle zu machen. Sie kämpfte sich durch, aber nur, weil sie sich nicht zu schade war, um Hilfe zu bitten.

Als ich sechs Wochen alt war, kam ich wegen »Fehlgedeihens« auf die Kinderstation. Mama saß tagelang an meinem Bettchen, sah zu, wie ich mit dem Tropf ernährt wurde, und überwachte besorgt meine Atemfrequenz. Schließlich war ich nach Ansicht des Arztes genug herausgefüttert, um nach Hause entlassen zu werden. Wir nahmen ein Taxi, und als Mama mich durch die Tür trug, wippte der Arsch meines Vaters auf und ab wie der Ellbogen eines Geigenspielers. Unter dem Geigenbogen lag eine Frau, die er im Pub kennengelernt hatte. Ich erinnere mich natürlich nicht an solche Details. Ich war ja erst sechs Wochen alt. Aber meine Mutter erinnert sich ganz genau.

»Was erwartest du denn?«, hatte mein Vater geknurrt, als er einen kurzen Blick über die Schulter warf. »Dieses Kind hat dich in eine gehässige Zicke verwandelt.«

»Sie sehen also«, sagte ich zu Janet, als Die Irre mit finsterem Blick »Zeit ISTUM!« röhrte, »dass ich meiner Mutter vom ersten Tag an nichts als Kummer bereitet habe.«

***

Ich war drei Wochen in Untersuchungshaft gewesen, als Janet mich zum ersten Mal besucht hatte. Mein Prozess sollte dreizehn Wochen später beginnen, und es sah nicht gut für mich aus. Ich war von Anfang an ehrlich gewesen. Ja, ich war mit den Männern wenige Stunden vor ihrem Tod zusammen gewesen. Und ja, ich hatte Sex mit ihnen gehabt. Dann war ich betrunken nach Hause gefahren und eingeschlafen. Als ich aufgewacht war, hatte ich Übelkeit und heftige Reue empfunden.

»Ich verstehe schon«, hatte ich bei der Verhaftung zu den Polizisten gesagt. »Es sieht so aus, als ob ich es gewesen wäre, und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich es nicht war.«

Ich konnte nicht sagen, dass ich unschuldig sei, weil ich es allen Ernstes nicht wusste. Seit meiner Pubertät hatte ich in Stresssituationen zu Blackouts geneigt, genauso, wie ich dazu geneigt hatte, mich für schuldig zu halten. In der vierten Klasse, als im Erdkundeunterricht gerade ein brandneuer Satz Leuchtmarker verschwunden war, hatte Mrs Carrington gesagt: »Niemand geht nach Hause, und der Schuldige steht auf.« Ich war sofort aufgestanden, nicht weil ich wusste, dass ich sie gestohlen hatte, sondern weil ich nicht wusste, dass ich sie nicht gestohlen hatte.

***

Meine Mutter war sich auch nicht sicher, dass ich die Jungs nicht umgebracht hatte. Bei Anklagen war auch sie immer von meiner Schuld ausgegangen.

»Meinst du, dass ich es getan habe?«, fragte ich sie nach meiner Festnahme.

Ihre Augen sagten »Ja«, aber ihr Mund sagte: »Ich halte dich nicht für einen gefährlichen Menschen. Du brauchst Menschen, die dich lieben und auf dich aufpassen. Du kannst dein Leben nicht im Gefängnis verbringen. Du wirst hier drin sterben, Cat.«

Sie brachte mich dazu, auf »nicht schuldig« zu plädieren.

»Du darfst nichts sagen, was die Situation schlimmer macht«, sagte sie.

Es gab nämlich etwas, das ich sagen konnte, um meine Situation schlimmer zu machen, etwas sehr Wichtiges.

»Pssst! Vergiss es einfach«, flehte meine Mutter mich an. »Du hast es mir nie gesagt. Ich habe es nie gehört. Leg’s in eine Kiste in deinem Kopf, mach sie zu und wickle Klebeband drum. Mach sie nie wieder auf.«

Also tat ich genau das. Und genau dort blieb es, mein Geheimnis. In einer Kiste in meinem Kopf, die Kanten mit Tesafilm verklebt. Wenn ich mich stark konzentrierte, sah ich manchmal einen kleinen Riss im Tesafilm. Einen ganz kleinen Riss nur, aber der war groß genug, dass ich einen flüchtigen Blick auf den Inhalt erhaschen konnte.

»Pssst!«, wiederholte meine Mutter, wenn ich ihr von dem Riss erzählte. »Kleb sie ganz zu, oder du stirbst hier drin!«

Solange mein Geheimnis gewahrt bliebe, hätte ich eine winzige Chance, argumentierte meine Mutter. Eine sorgfältige Untersuchung aller Leichen – und ihrer Anhängsel – hatte nichts als die Flüssigkeiten und Fasern zutage gefördert, die nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zu erwarten sind. Eine Tatwaffe gab es nicht. Die Jagd nach einer ominösen Gartenschere ging weiter: in Straßen, Häusern, Wohnungen, Flüssen, Autos, Parks, Kneipen und Cafés. In ganz Mittelschottland.

Aber es war bloß eine winzige Chance. Ich war die einzige Verdächtige. Ich war seltsam. Ich hatte gelacht, als ich Achmeds abgeschnittenen Penis gesehen hatte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde man mich für schuldig befinden, und ich würde mindestens zehn Jahre im Gefängnis Cambusvale verbringen, allein an einem leeren Tisch sitzen und zum Frühstück, Mittag- und Abendessen Pampe löffeln. Nachmittags würde ich mir in einem umzäunten Hof Bewegung verschaffen dürfen, wenn das Wetter es erlaubte. Ich würde mehr als 3650 Nächte in meiner Zelle sitzen und darauf warten, dass eine Wache mich zur Toilette begleitete, ehe ich es aufgeben und in einen Nachttopf pinkeln würde.

Das war nicht Cat Marsden. Das war irgendein anderes Wesen – ein Schatten, der keine Wahl hatte, keine Liebe, keine Persönlichkeit, keine Seele. Der lange Zeit dahinsiechte, eher er schließlich starb.

Es war schon jetzt schlimmer als der Tod. Die einzigen Fluchten aus meiner Backstein-Zwangsjacke waren die Besuche meiner verängstigten Mutter, die sich vor Kummer verzehrte, die Briefe meiner besten Freundin Anna und die Treffen mit einer mausartigen Krankenschwester und einer Gefängniswärterin, in denen es um meinen Selbstmordstatus ging.

Anfangs bestand ein hohes Selbstmordrisiko, dann ein mittleres, dann wieder hoch, dann mittel, dann sehr, sehr hoch.

An dem Tag, als Janet mich zum ersten Mal besuchte, war ich gerade wieder in die Selbstmordzelle verlegt worden. Ich hasste die Selbstmordzelle. Außer Wänden gab es da gar nichts. Die normalen Einzelzellen im Erdgeschoss, in denen ich normalerweise eingesperrt war, mit ihren Fernsehern, Stift und Papier und Fotos, kamen mir im Vergleich wie das Paradies vor.

Schwesterchen Mäuschen hatte gerade mit meiner Mutter telefoniert und war sehr besorgt. Schwesterchen sagte, ich solle mich setzen. Dann befragte sie mich, während Die Irre sich Notizen machte.

»Ich weiß, dass meine Mutter sich Sorgen macht, aber ich habe keine Selbstmordgedanken. Aus welchem Grund sollte ich mich umbringen wollen?«

»Was meinen Sie mit Aus welchem Grund, Catriona?«

»Ich meine, dass ich mich nicht umbringen will.«

»Meiner Erfahrung nach bringen sich meistens diejenigen um, die sagen, dass sie sich nicht umbringen wollen. Diejenigen, die ganz ruhig und gefasst erscheinen.«

»Tatsächlich?«

»Sie wirken auf mich sehr ruhig, Catriona.«

»Na gut, ich will mich umbringen.«

»Wirklich?« In den Augen der Schwester leuchteten Erschrecken und Entzücken auf.

»Nein! Machen Sie sich nicht lächerlich! Ich will bloß nicht in eine von den Zellen, die aus nichts als Zement bestehen.«

»Wollen Sie mir deshalb nicht sagen, wie Sie sich fühlen?«

»Nein! Ja! Mein Gott, was soll ich denn sagen?«

»Sie sollen genau beschreiben, wie Sie sich fühlen.«

»Als ob ich meinen Kopf gegen die Wand schmettern wollte.«

Schwesterchen Mäuschen nickte und lächelte still in sich hinein. Dann wandte sie sich zu Der Irren und sagte: »Sui-Zelle. Viertelstündliche Kontrolle.« Triumphierend schritt sie davon.

***

Kurz nachdem man mich wieder in die Todeskammer gesperrt hatte, steckte Die Irre ihren Kopf durch die Tür und sagte, ich hätte Besuch. Ich war überglücklich. Umso mehr, als ich sah, dass meine Mutter nicht den nichtsnutzigen Anwalt mitgebracht hatte, sondern eine schicke Lady aus Morningside.

Mama und Janet besuchten mich wochenlang jeden Tag. Janet war mein Rettungsring. Sie würde mir helfen, mich an alles zu erinnern. Sie würde mir helfen, mich selbst ein bisschen weniger zu hassen. Mich nicht mehr wegzuwünschen, ins Nirgendwo, in Vergessenheit, ins Nichts. Nicht mehr zwanghaft über meine mögliche Schuld an unaussprechlichen Verbrechen nachzudenken.

Die armen Jungs.

***

Manchmal versuchte ich nachts, mir meine Ex-Lover so konkret wie möglich vorzustellen. Ich wollte mir möglichst viele Details in Erinnerung rufen, denn wenn ich an ihre Besonderheiten dachte, wurden sie wieder zu richtigen, echten Menschen. Dann waren sie keine Unbekannten mehr. Sie kamen mir so schrecklich unwirklich vor, vor allem, wenn ich bedachte, wie viel Zeit ich mit ihnen verbracht hatte. Wie die Abiturklausur in Geschichte, wenn man sie nach Jahren noch einmal liest.

Manchmal dachte ich an ihre intimen Körperteile, die jetzt natürlich überhaupt nicht mehr intim waren.

Johnny war der Erste, dessen Geschlechtsteil ich angefasst hatte. Ich erinnerte mich, wie wir im Kino saßen und ich ihn durch den Stoff seiner Jeans streichelte. Ich dachte, dass er eine Riesenpackung Smarties geklaut und sich in die Tasche gesteckt habe. Sein Ding war riesig, eine schreckliche Bürde für den Mann, den ich als Nächstes streichelte. Vier Jahre später, als Rory seine zwölf Zentimeter entblößte, konnte ich mein Erschrecken und meine Enttäuschung nicht verbergen.

»Der Umfang ist doch gut, oder?«, fragte er, als er meine gerunzelte Stirn sah.

»Ja, der Umfang ist wichtig.« Ich spielte mit.

Den von Achmed habe ich ja schon erklärt. Großer Spalt. Nicht gut.

Was den von Stewart angeht, na ja, sagen wir, dass seine Hände genauso krumm waren. Eine von Venen überzogene, grausige Banane ohne Schale war das, und normalerweise genauso glitschig. Stewart war der Letzte, mit dem ich mich verabredet hatte, zwei Nächte vor meiner Hochzeit. Aber sein Flug wurde gestrichen, und so blieb er in London. Ein Glücksfall für seine Banane, wie sich später herausstellte.

***

Wenn ich an meine Exfreunde dachte, dachte ich unweigerlich an Joe. Mit ihm glaubte ich, endlich den Richtigen gefunden zu haben. Nach zwanzig Jahren, vier Langzeitbeziehungen, einer befürchteten Schwangerschaft und einer Abtreibung war ich dem Mann begegnet, der sich um mich kümmern würde, der in unserer lauschigen Höhle Feuer machen und mich an sich ziehen würde.

»Ich werde dich verletzen«, sagte ich ihm. Da war uns gerade klar geworden, dass wir mehr als eine Affäre haben würden.

»Du wirst mich niemals verletzen«, sagte er. »Ich werde dafür sorgen.«

Ich hätte ihn geheiratet, wenn ich nicht ein paar Stunden vor der Trauung beim Friseur verhaftet worden wäre. Ich träumte immer noch davon, die Koffer zu nehmen, die ich einen Tag vor der Verhaftung gepackt hatte, sie in ein Taxi zu heben und den Ryanair-Flug nach Pisa zu nehmen, um für immer mit ihm zusammen zu sein – so, wie wir es geplant hatten.

Über Joes Penis verrate ich nichts.

***

Janet Edgley war um die fünfzig. Sie sprach piekfeines BBC-Englisch, hatte langes, glattes Haar, das sie braun färbte, und schleppte vierzehn Kilo zu viel mit sich herum (die meisten davon rund um ihre Brust). Sie trug Hosen und Blusen und schwarze Pumps. Sie hatte eine Brille, mit der sie herumspielte, während sie unentwegt über ihr eigenes Leben sprach, mit zu vielen Adverbien und überbetonten Silben: »Ein erdrückend schwüler Tag!« Sie war »schrecklich verliebt« in eine Frau, deren Name ihr niemals über die Lippen kam, zweifellos für den Fall, dass ich entkäme, um sie umzubringen. Sie lebte in einer Zweizimmerwohnung in Morningside, südwestlich von Edinburgh, wo es große historische Steinhäuser und hübsche Wohnungen gibt. Sie war auf die »entsetzlich schicke« Mary-Erskine-Schule gegangen (daher der gediegene BBC-Edinburgh-Akzent). Sie frühstückte fünfzehn Mandelkekse, und ein paar hartnäckige Krümel klebten immer an ihrem stark geschminkten Mund. Ehe sie zufällig die wunderbarste Frau der Welt kennengelernt hatte, hatte sie sich schon damit abgefunden, für den Rest ihres Lebens Single zu bleiben, und war mehr als zufrieden damit gewesen, den drei Kindern ihres jüngeren Bruders (alle unter fünf, alle »unglaublich witzig!«) eine gute Tante zu sein. Sie hatte einen Masterplan für ihr Alter ersonnen, der sich um Sonnenbäder, Olivenanbau und das Essen von Tomaten in Italien drehte. Mir gefiel ihr Plan. Mir gefiel es, wie sie ihre Unterlagen in drei ordentlichen Stapeln auf den Tisch legte und jeden Stapel drei Mal berührte. Ich mochte sie. Ich entschloss mich, rückhaltlos mit ihr zusammenzuarbeiten, damit sie enthüllen konnte, wie »lächerlich falsch« ich dargestellt worden war.

An dem Abend nach meinem ersten Treffen mit Janet bat ich Die Irre um Stift und Papier. Am nächsten Morgen bat ich noch mal darum.

»Aber wie könnte ich mich mit einem Bleistift und Papier umbringen?«, fragte ich Schwesterchen Mäuschen bei unserem täglichen Termin.

»Indem sie sich mit dem Papier ins Handgelenk schneiden, Stück für Stück, tiefer und tiefer, bis zur Pulsader … oder indem sie das Papier zusammenknüllen …« Sie spielte ihre Einfälle gestisch nach: »… es sich in Mund und Nase stopfen, tief in den Rachen … oder … indem sie sich den Bleistift ins Auge rammen, in die Schläfen, ins Herz …«

»Schon gut, schon gut«, sagte ich. »Ich hab’s kapiert. Danke für die Tipps!«

»Was meinen Sie mit Danke für die Tipps, Catriona?«, fragte sie.

Zehn Tage, zehn Selbstmordtermine und einen Umzug in eine Nicht-Sui-Zelle später trafen endlich ein Stück Papier und ein stumpfer Bleistift ein. Ich machte mir Notizen für Janet: Orte, Namen, Gedanken und Gefühle in chronologischer Reihenfolge. Endlich werden die Leute mein wahres Ich erkennen, dachte ich. Vielleicht werde ich endlich mein wahres Ich erkennen.

***

Obwohl mich der Arbeitstitel und der Umschlagentwurf vorgewarnt hatten, dass Janets Manuskript eventuell kein sympathisches Bild von mir zeichnen würde, war ich immer noch optimistisch, als ich die Seite mit den Danksagungen las. Die »autorisierte Biografie« war Menschen gewidmet, von denen ich nie etwas gehört hatte: einer lieben und loyalen Freundin namens Margaret, »die mir zuhört, wann immer ich jemanden zum Zuhören brauche«, einer »unermüdlichen, enthusiastischen« Agentin, einem Lektor und Davina, »meiner großen Liebe« (so hieß die also). Außerdem war sie meiner Mutter gewidmet, »Mrs Irene Marsden, ohne deren engagierte Mitarbeit dieses Buch nie hätte entstehen können«.

Dann kam das

Vorwort

Dieses Buch beruht auf einer Reihe intensiver Gespräche mit Catriona Marsden während ihrer Untersuchungshaft im Gefängnis Cambusvale, mit ihrer Mutter, entfernteren Familienmitgliedern, Kollegen und Freunden, und mit den Freunden und Familien der drei Opfer Johnny Marshall, Rory MacManus und Achmed Singh. Ich habe auch mit ihrem vierten Exfreund Stewart Gillies gesprochen sowie mit Giuseppe/Joe Rossi, ihrem Verlobten zum Zeitpunkt der Morde. Ich hatte Zugang zu Tagebüchern, Briefen und medizinischen Unterlagen, zu psychologischen und psychiatrischen Berichten und zu den Berichten der Sozialbehörde und des Gefängnisses. Wenn Gespräche wiedergegeben werden, bei denen ich nicht zugegen war, habe ich mir gelegentlich dichterische Freiheiten herausgenommen, dies aber stets auf Grundlage meiner gründlichen und detaillierten Recherchen zu den betreffenden Personen und Ereignissen.

Mit einem unguten Gefühl blätterte ich um und begann, das erste Kapitel zu lesen.

3

Glückwunsch, es ist eine Serienmörderin

Noch in ihrer Gefängniskleidung – grünes Polohemd, graues Sweatshirt, schwarze Hose – ist Cat Marsden eine anziehende Erscheinung. Sie lächelt süß, obwohl sie sich mehrfach umzubringen versucht hat, indem sie mit der Stirn gegen die Kante des Metallspiegels in ihrer Zelle schlug. Sie spricht voller Sanftheit über die Selbstlosigkeit ihrer Mutter. Sie spricht über Verliebtheit. Sie hat unglaubliche Augen, die einen völlig in ihren Bann ziehen können. Sie bittet um die richtige Reihenfolge und Chronologie, darum, mit dem Anfang zu beginnen. Sie nuschelt nervös, und sie weint.

Sie wirkt so anziehend, dass viele anständige Männer vor ihr auf die Knie gegangen sind.

Johnny Marshall ging vor ihr auf die Knie, als sie fünfzehn Jahre alt war, und er verharrte vier Jahre lang in dieser Stellung.

Rory MacManus übernahm, bis sie dreiundzwanzig war.

Achmed Singh – von vierundzwanzig bis dreißig.

Und Stewart Gillies: Er liebte sie sechs Monate lang, bis es zu einer »Überschneidung« kam, als sie Joe/Giuseppe Rossi im Badezimmer der Wohnung ihrer Freundin verführte.

Aber Cat Marsden ist nicht nett. In der Woche vor ihrer Heirat mit Joe verabredete sie sich mit ihren vier Exfreunden an vier verschiedenen Treffpunkten, die mit nostalgischen Erinnerungen verknüpft waren. Drei Freunde kamen zu diesen Treffen. Sie machte sie betrunken, verführte sie, betäubte sie mit Drogen, schnitt ihre Genitalien ab, tötete sie und beseitigte ihre Leichen.

Sie ist ganz und gar nicht nett. Sie ist von Grund auf böse.

Dies ist ein Fall ohne weitere Verdächtige. Joe Rossi, die einzige andere Person mit einem möglichen Motiv, hielt sich zum Zeitpunkt der Morde in Italien auf. Ohnehin kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies ein weibliches Verbrechen ist. Welcher Mann würde den Penis eines anderen Mannes abschneiden?

Es mag sein, dass Cat Marsden sich an ihre Taten nicht erinnert, aber es liegt klar auf der Hand, dass sie sie begangen hat. Dieses Buch versucht, die Gründe dafür herauszufinden. Es gewährt Einblicke in den Geist einer obsessiven, männerhassenden, gewalttätigen und verrückten Mörderin.

Es beginnt ganz am Anfang …

•

An einem kalten Novembertag in Edinburgh traf Irene Marsden im Krankenhaus ein. Eine halbe Stunde zuvor hatte sie mit ihrem Ehemann telefoniert.

»Diesmal ist es so weit. Nicht wie sonst. Diesmal ist es wirklich so weit, Jamie!«

Der errechnete Geburtstermin war drei Wochen später, und James Marsden hatte erst in zwei Wochen Urlaub, aber sein Vorgesetzter ließ ihn mit dem nächsten Hubschrauber nach Aberdeen fliegen.

»Ich bin eher da, als du gucken kannst!«, sagte er.

Er brauchte zwölf Stunden. Als er auf der Station eintraf, schlief seine Frau. Ihre Tochter lag in einer Plastikwiege neben dem Bett und schrie.

»Sie war ganz still, als sie rauskam«, sagte Irene zu ihrem Mann, nachdem er sie mit einem Kuss geweckt hatte. »Bestimmt hat der Arzt ihr einen Klaps gegeben, aber sie hat nicht geschrien.«

»Dafür schreit sie jetzt umso lauter«, sagte der stolze Vater und hob das Kind an seine Brust. »Und woher hat sie diese knallroten Haare?«

Das Haar stand dem Baby in fuchsroten Büscheln vom Kopf. Obwohl James Marsden mehrere Jahre mit Irene verheiratet war und vorher schon zwei Jahre lang mit ihr ausgegangen war, hatte er keine Ahnung, dass unter zwei braun gefärbten Stellen ihres Haares ein rotes Feuer wütete – auch wenn Irene vor den Rüpeln auf dem Schulhof immer von »erdbeerblond« gesprochen hatte.

»Ganz ernst, todernst«, sagte die Mutter und streichelte ihrer Tochter über die Wange. »Warum so ernst, kleines Mädchen?«

Nicht einmal eine Mutter konnte lange in dieses Gesicht schauen.

***

Wütend blätterte ich durch den Rest des Kapitels. Ich erkannte gar nichts wieder: weder die Worte, die ich gesprochen, noch die Erinnerungen, die ich wiedergegeben, noch die Menschen, die ich gekannt hatte. Mein Vater war anscheinend ein total entspannter Typ, der in seiner Freizeit töpferte. Er führte eine offene Beziehung mit meiner Mutter, die ihn seiner Meinung nach »auf dem Kieker« hatte.

»Meine Frau ist böse«, hatte mein Vater angeblich zu einem Freund gesagt. »Sie meint es nicht gut mit mir.«

Die Alkoholiker von der Bohrinsel waren gestandene Arbeiter, die gern feierten, und die übereinstimmend befanden, ich sei ein Furcht einflößendes Kind.

Der »Arzt der Familie«, dessen Name mir fremd war, kannte mich nach eigenem Bekunden gut und schauderte, als er meine Akte las.

Das Tagebuch meiner Mutter brachte all die »Pein und Erschöpfung« jener ersten Wochen zum Ausdruck, in denen sie einem Kind ausgeliefert war, »das manchmal ein wenig zu intensiv dreinschaute«. Sorgsam ausgewählte Abschnitte der Notizen, die ich zu meiner Kindheit gemacht hatte, waren ebenfalls eingestreut.

»Ich habe mich oft gefragt, wie meine Mutter mich jemals lieben konnte.«

»Es ist schwierig, meinen Vater nicht für das zu hassen, was er getan hat.«

»Wenn ich doch nur normal gewesen wäre.«

Alle Zitate waren geeignet, meine psychopathische Verkorkstheit zu demonstrieren.

Offenbar hatte ich Probleme mit dem Verlassenwerden. Mein Vater hatte Selbstmord begangen, nach vielen Jahren der Untreue, in denen er das Haushaltsgeld der Familie versoffen hatte und an sich selbst verzweifelt war. Da war ich zehn. Ich hatte nie gern darüber gesprochen. Ich hatte Janet auch nichts gesagt, was sie zu der Schlussfolgerung veranlasst haben könnte, dass sein Tod in mir

einen schwelenden Zorn auf ihn und alle Männer erzeugte, so stark, dass sie niemals an seinem Grab gewesen ist, so gewaltig, dass er schließlich zum Ausbruch kommen musste.

Ich knallte das Buch zu und verpasste dem grässlichen gedruckten Gesicht einen Faustschlag. Wäre nicht Die Irre mit klirrendem Schlüsselbund hereingestürmt, um zu sagen: »Eine Anna Jones will sie besuchen«, hätte ich die Seiten vielleicht mit den Zähnen in winzige Fetzen zerrissen, oder ich wäre Schwesterchen Mäuschens Rat gefolgt, mir mit dem Papier die Arme zu zersäbeln.

»Eine Anna Jones will sie besuchen«, wiederholte Die Irre, weil ich beim ersten Mal nicht geantwortet hatte. Nach dem Schlag tat mir die Hand weh, und ich war immer noch schockiert über den Schwachsinn, der in dem Buch stand. Aber Anna war da.

Anna war da.

4

»Hast du es gelesen?«, fragte Anna von der anderen Seite des Tisches. Sie wirkte besorgt, aber Anna wirkte sowieso immer besorgt.

»Ein paar Seiten«, sagte ich. »Wie bist du drangekommen?«

»Als sie mich das letzte Mal interviewt hat, habe ich ihren USB-Stick eingesteckt.«

Sie wollte meine Hand berühren, aber ich zog sie weg – nicht nur, weil mir Körperkontakt mit Besuchern untersagt war, sondern weil Anna mich früher schon einmal hatte berühren wollen und damit fast meine Pubertät ruiniert hätte.

»Vieles davon hat mit uns zu tun«, sagte sie. »Du bist eine Lesbe, die Männer hasst.«

Das war nicht mal völlig aus der Luft gegriffen. Seit ich wegen drei Morden verhaftet worden war, schien nichts mehr unmöglich zu sein.

»Glaubst du, da ist was Wahres dran?«, fragte sie vorsichtig.

»Woran genau?«

»Warum hast du dir immer solche Scheißkerle ausgesucht?«

»Das ergäbe wahrscheinlich eine nette Geschichte … Wie in Heavenly Creatures.«

»Und der mit Sharon Stone.«

Anna starrte mich an, dann seufzte sie. »Ach je, wie du aussiehst«, sagte sie. »Ich hätte es dir nicht schicken dürfen. Du solltest auf keinen Fall weiterlesen, Cat. Okay? Ich will, dass du versuchst, dich zu entspannen. Es steht nichts als Unsinn drin. Du brauchst Ruhe, viel Ruhe. Keinen weiteren Stress. Versprochen?«

»Versprochen.«

Es war Zeit für den Hofgang – wo sie uns zusammentrieben, durch Detektorschleusen schickten und in einen Hof mit Zementboden und Stacheldraht scheuchten. Da durften wir dann im Kreis gehen, während der Regen auf uns niederprasselte. Ich war schon immer gern an der frischen Luft gewesen, aber dies war die wohl trübsinnigste Art, sich Bewegung zu verschaffen. Trotzdem war der Hofgang immer noch der Höhepunkt des Tages für mich.

Anna hat sich im Verlauf der Jahre kaum verändert, dachte ich, während ich mein Tempo steigerte, um auch das letzte Viertel der vierundzwanzig Runden zu schaffen, die mein übliches Pensum waren. Sie war schlank, groß und sportlich, hatte dunkle, haselnussbraune Augen und kurzes, dunkelbraunes Haar, das sie absichtlich ein wenig verwuschelt trug. Sie hatte immer dieselbe Kluft an – Jeans, T-Shirt, die neuesten Sportschuhe –, und sie wirkte selbst dann glücklich, wenn sie es nicht war.

Sie interessierte sich für alles, was andere zu sagen hatten: »Wirklich? Erzähl mal!«

Für alles, was die Welt ihr bot: »Los, das machen wir. Ich buche gleich.«