Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Die Ansicht um die wahre Natur der im Moorheidegebiet des Exmoors im Südwesten Englands frei lebenden Ponys pendelte in den letzten hundert Jahren mehrfach hin und her zwischen einer sehr ursprünglich gebliebenen Hauspferderasse und einem überlebenden Wildpferd. Für die Klärung dieses Problems entscheidend wichtige quantitative Verhaltensstudien zum Wild- oder Viehwesen dieser Pferde und paläontologische Vergleichsstudien fehlten weitgehend. Dieses Buch bringt nun die Lösung zugunsten einer Reliktpopulation des Europäischen Bergponys und weist damit das kaum für möglich gehaltene Fortleben eines bedeutenden britischen und gesamteuropäischen Naturerbes nach.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 110

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsübersicht

Vorwort

1 Das Exmoor-Pony

1.1 Erscheinungsbild

1.2 Wesen

1.3 Lebensraum

1.4 Geschichte

2 Die Kontroverse

3 Domestikation

–

Viehwerdung

3.1 Begriffsdefinition

3.2 Voranpassungen

3.3 Systematik, Taxonomie und Nomenklatur

3.4 Die Entscheidungsfrage

4 Wildpferde

4.1 Erkenntnisse der Paläontologie

4.2 Erkenntnisse der Archäozoologie

4.3 Erkenntnisse der Molekulargenetik

4.4 Der Tarpan

4.5 Das Przewalskipferd

5 Hauspferde

5.1 Geschichte

5.2 Vielfalt

5.3 Pseudowildpferde

6 Verhaltensdiagnostik

6.1 Einführung

6.2 Individualdistanz

6.3 Koordination

6.4 Aufmerksamkeit

6.5 Fortbewegungsintensität

7 Mosaiksteine

7.1 Molekulargenetische Indizien

7.2 Hirngröße

7.3 Mähnenform

7.4 Diagnostische Strukturen

7.5 Europäisches Bergpony –

Equus ferus arcelini

8 Die Viehwerdung des Pferdes

9 Ausblick

10 Register

Meiner Adoptivtochter Angela Carrasco

Vorwort

Wer sich mit Haustieren und deren Entstehung beschäftigt, muss sich auch mit dem Pferd beschäftigen. Wer sich mit dem Pferd beschäftigt, stößt auf die Zuordnungsfrage des Exmoor-Ponys. Handelt es sich bei diesem in seiner ursprünglichen Heimat noch mehr oder minder wildlebenden Kleinpferd um den letzten Überlebenden aus den einst riesigen Herden europäischer Wildpferde? Oder handelt es sich um eine der vielen Rassen west- und nordeuropäischer Ponys, die ab der Bronzezeit, vor allem aber in den letzten beiden Jahrtausenden, durch züchterisches Zutun aus den ersten europäischen Hauspferden differenziert wurden?

Der Verfasser dieses Buches beabsichtigte, sich diesem Problem zunächst mehr beiläufig im Zuge der Klärung einer vergleichbaren, damals vor allem in England diskutierten Frage für das Rind zu widmen. Dabei ging es um eine Befunderhebung zum Chillingham-Parkrind, das immer wieder in die Nähe, allerdings farblich veränderter, kleiner Ure gerückt wurde. Im Sommer 1985 reiste er dazu nach England, um die im weitläufigen Besitz des Schlosses Chillingham in Northumberland frei lebende Ausgangsherde in Augenschein zu nehmen und Verhaltensbeobachtungen zu machen, sowie Schädelmaterial im Hancock Museum in Newcastle und im British Museum of Natural History in London zu studieren.

Nachdem sich die Rinderfrage ziemlich rasch zugunsten eines klaren Haustierbefundes lösen ließ, stellte sich der zusätzlich versuchte Erkenntnisgewinn für das Exmoor-Pony als Schlag ins Wasser heraus. Das Britische Naturgeschichtsmuseum besaß zu dieser Zeit keinen einzigen Schädel dieses Kleinpferdes in seinen umfangreichen Sammlungen. Der mehrere britische Ponyrassen nebeneinander beherbergende Whipsnade Park Zoo hatte alles, nur keine Exmoor-Ponys. So hatte der Verfasser zuvor nur auf den weiten Koppeln von Michael Schäfer im Erdinger Moos Kontakt mit diesem Kleinpferd, wobei zu dieser Zeit sein Hauptinteresse aber auf die dortige Erhaltungszucht des portugiesischen Sorraia-Ponys gerichtet war.

Nach dem Misserfolg in England machte er daraufhin das Exmoor-Pony in seiner Mainzer Arbeitsgruppe zum Thema. Während acht Jahren entstanden drei aufeinander folgende und sich ergänzende Diplomarbeiten der Autorinnen Bernadette Riediger (1995), Manuela Jendrosch (1997) und Karin Siebert (2003) zum Verhaltensvergleich mit anderen Pferdeformen. Diese Studien blieben als solche unpubliziert, ihre Inhalte werden jetzt aber als eine entscheidende Grundlage für die Klärung des Zuordnungsproblems im vorliegenden Buch ausgewertet.

An dieser Stelle ist mit Dankbarkeit zu nennen Frau Gisa Heinemann vom Biodiversitätsmuseum der Universität Göttingen für zahlreiche Fotos und Scans der oberen Mahlzahnreihen und Maße von Metacarpen aus der dortigen großen Exmoor-Pony-Sammlung, die man mit Fug und Recht als museale Referenzsammlung für dieses Pferd ansehen darf. Ebenfalls zu danken ist Frau Bärbel Fiedler von der Senckenberg-Forschungsstation für Quartärpaläontologie Weimar für Unterstützung bei der Literaturbeschaffung. Für die zahlreichen hervorragenden Fotos von Exmoor-Ponys aus ihrem Originalhabitat im Exmoor, die für dieses Buch zur Verfügung gestellt wurden, gilt besonderer Dank Herrn Wolfgang Frey (Germering), der mit der Gewinnung umfangreichen Bildmaterials frühzeitig großes Interesse an der Wildtier-Haustier-Natur dieses Pferdes dokumentierte. Alle nicht mit Bildautornamen versehenen Fotos stammen vom Verfasser selbst.

1 Das Exmoor-Pony

1.1 Erscheinungsbild

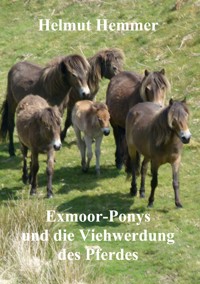

Exmoor-Ponys sind Kleinpferde mit einer Schulterhöhe erwachsener Tiere zwischen 112 und 135 cm, im Mittel 124,5 cm. Der breite und tiefe Rumpf wird von relativ kurzen, kräftigen Beinen getragen. Die damit grundsätzliche Stämmigkeit unterliegt einer gewissen Variabilität vom eher Schlanken zum eher Gedrungenen. Auch in der Kopfform gibt es solche Unterschiede zwischen einzelnen Herden.

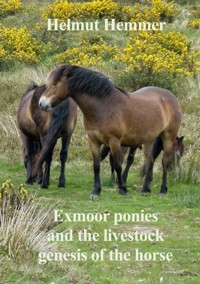

Bild 1.1: Die Farbe des Exmoor-Ponys variiert bei grundsätzlich gleicher Färbungsverteilung von einem hellen Braun zu Dunkelbraun. Charakteristisch sind die weiße Maulpartie („Mehlmaul“) und ein wulstiger Augenring mit ebenfalls hellen Haaren, die den Eindruck des Vorstehens der Augen („Krötenaugen“) vermitteln. Dieses und alle weiteren Bilder von Exmoor-Ponys in diesem Buch entstanden im Exmoor-Nationalpark. (Foto Wolfgang Frey)

Bild 1.2: Hellere Farbvariante des Exmoor-Ponys. Die Brandnummer auf dem Oberschenkel demonstriert das einer züchterisch kontrollierten Hauspferdrasse entsprechende Vorgehen für das Exmoor-Pony. (Foto Wolfgang Frey)

Während das Sommerfell einen gewissen metallischen Glanz besitzt, liegt im Winterfell glanzloses Deckhaar über einer sehr dichten, dicken, fettigen Unterwolle und lässt Regen- und Schneewasser abperlen. Die Mähne hängt auf eine Seite des Halses und unterstützt damit ebenfalls das Ablaufen des Regens. Der Stirnschopf kann so lang und dicht werden, dass die kleinen Ohren fast zu verschwinden scheinen.

Die Farbe des Fells reicht von hellerem Braun bis zu sehr dunklem Braun, das an der Unterbrust und am Bauch, vor allem in dessen hinterem Bereich teilweise bis hoch an die Flanken, sowie an den Hinterbacken mehr oder minder aufgehellt ist. Gegen das Braun stechen die weiße Maulpartie („Mehlmaul“) und die ebenso helle Augenumrandung sehr auffällig ab. Die Augen erscheinen dadurch hervortretend. An den Beinen geht die Farbe der Röhren ins Schwärzliche. Abgesehen von der weiten Braunspanne ist die Fellfarbe der Exmoor-Ponys von hoher Einheitlichkeit. In früherer Zeit gab es auch Schimmel und eventuell vereinzelt sonstige Farben in der Population.1

Bild 1.3: Tief dunkle Variante des Exmoor-Ponys. Ein Vergleich mit dem vorhergehenden Bild demonstriert zusätzlich die Variabilität des Körperbaus. (Foto Wolfgang Frey)

Diese Farbverteilung mit ihren typischen Aufhellungen und Verdunklungen, sowie dem Mehlmaul, entspricht mit Ausnahme des Fehlens eines deutlichen Aalstriches auf der Rückenmitte grundsätzlich derjenigen des Dsungarischen Wildpferdes oder Przewalskipferdes, dessen gesamte Farbvariationsbreite allerdings zu erheblich hellerer Tönung verschoben ist. Man kann diesen Färbungstyp, mit oder ohne Mehlmaul, den es sowohl in braunen als auch in grauen Varianten („Mausgrau“) gibt, als die ursprüngliche Wildfarbe des Pferdes betrachten. Sie ist bei einer Reihe nie einer Hochzucht unterworfener Landschläge des Hauspferdes erhalten und von westeuropäischen Höhlenmalereien viele Jahrtausende vor der Haustierwerdung (Domestikation) dokumentiert.

Bild 1.4: Neugeborene Exmoor-Ponys haben zunächst hellere Fellfärbung, wobei das „Mehlmaul“ und der weiße Augenring bereits in typischer Weise abstechen. Auch die Beine sind in diesem sehr jungen Alter weiß. Besonders an den Flanken kann sich selten eine sehr zarte Zebrastreifung andeuten. (Foto Wolfgang Frey)

1.2 Wesen

In Freiheit lebende Exmoor-Ponys zeichnen sich durch große Scheu und im Blick auf aktuelle Anforderungen ihrer Umwelt sehr umsichtig erscheinendes Verhalten aus. Uneingewöhnt sind erwachsene Wildfänge kaum beherrschbar. Ihre Robustheit, Härte, Widerstandskraft und Ausdauer sind bemerkenswert, genauso wie ihre für Pferde außergewöhnliche Langlebigkeit.2 Als besondere Wesensmerkmale erscheinen energisches Temperament, gepaart mit freundlichem, gutmütigem Charakter bei hoher Intelligenz. Im Exmoor sagt man „Wer ein Exmoor reiten kann, kann alles reiten“. So sollen sich diese Ponys zwar durchaus als Kinderponys eignen, weniger aber für kindliche Reitanfänger, da sie in der Regel zu stark, zu energisch und zu intelligent sind.3

1.3 Lebensraum

Das Exmoor-Pony stammt aus der Moorheidelandschaft des Exmoor-Gebietes oberhalb der Steilküste im Süden des Bristol-Kanals im Südwesten Englands. Sein angestammter Lebensraum ist hier teils felsig durchsetztes, karges, raues, hügeliges Ödland mit nur spärlichem Baumbestand, weitgehend geprägt durch Grasland, Heidekraut, Ginster und Weißdorn. Daneben sind Farne zu finden und es gibt sumpfige Stellen und Moore. Taleinschnitte sind bewaldet. Neben den Ponys existiert hier eine größere Rotwildpopulation. Das in Gemeinde- und Farmland unterteilte Gebiet wird außerdem von Schafen und Rindern beweidet. Die Winter in dieser Landschaft sind kühl und sehr regenreich.4 Die ökologische Plastizität des Exmoor-Ponys ist außerordentlich hoch. Bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von Wald und Offenland zeigt es zwar eine Vorliebe für letzteres, meidet den Wald aber in keiner Weise und hält sich lange in ihm auf.5

Bilder 1.5 und 1.6: Exmoor-Ponys in ihrem Lebensraum im Exmoor-Nationalpark. (Fotos Wolfgang Frey)

1.4 Geschichte

Eine erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1086 mit einer Verfügung William des Eroberers, eine Aufstellung über die Besitzverhältnisse und den Tierbestand im Exmoor zu machen. Diese Liste belegt eine große Zahl von Pferden. Spätestens ab William II (10561100) war das Exmoor königliches Jagdgebiet, was die Rechte der dortigen Bewohner stark einschränkte, hier eigenes Vieh weiden zu lassen. Eine Kampagne Henrys VIII, im ganzen Land nur große Hengste zur Zucht zuzulassen, lief in dieser abgelegenen Gegend ins Leere. Noch im 18. Jahrhunderts wurden die Exmoor-Ponys von der Benennung her anderem Wild gleichgestellt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das bis zu dieser Zeit der Krone gehörende Gebiet privatisiert. Dabei erwarb der bisherige königliche Jagdaufseher einen großen Teil und richtete mit ausgesuchten Tieren auf seinem Besitz ein Gestüt zum Zweck der langfristigen Erhaltung des originalen Exmoor-Ponys in seiner angestammten Landschaft ein. Andere Grundbesitzer schlossen sich nach und nach diesem Bemühen an.

Basierend auf dieser Kernherde und dem Interesse damaliger Farmer und ihrer Erben wurde verhindert, dass im Zug eines im 19. Jahrhundert sehr umfangreichen Experimentierens mit Verkreuzungen aller Art zur „Verbesserung“ der Tiere das Fortbestehen des reinblütigen Exmoor-Ponys in Frage stand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde im weiteren Verlauf die Exmoor Pony Society nach dem Vorbild einer regionalen Schafzüchtervereinigung gegründet.

Eine erhebliche Einschränkung des Erbgutes war eine unmittelbare Folge des zweiten Weltkrieges. Die größte Zahl der im Exmoor lebendem Tiere wurde für den Fleischverkauf an die hungernde Bevölkerung erbeutet und gestohlen. Von der Kernherde überlebte nur ein Dutzend Ponys das Massaker, mit anderen zusammen etwa 50 Tiere. In den Jahrzehnten nach dem Krieg wurden wiederholt Ponys exportiert, mit denen schließlich mehrere unabhängige Herden außerhalb Großbritanniens begründet wurden. Neben dem reinen Erhaltungsziel wurden seither Exmoor-Ponys in mehreren Ländern, auch in Deutschland, zur naturnahen Landschaftspflege eingesetzt.6

Bild 1.7: Exmoor-Pony in seinem angestammten Lebensraum im Exmoor-Nationalpark oberhalb des Bristol-Kanals. (Foto Wolfgang Frey)

1 Wesentliche Literatur zum Erscheinungsbild des Exmoor-Ponys, Grundlage dieses Kapitels: Baker, S. (2008): Exmoor-Ponies – Survival of the Fittest – A Natural History. Revised and updated edition. Chippenham (Exmoor Books).

Baker, S., Creig, C.,Macgregor, H., & Swan, A. (1998): Exmoor Ponies – Britain’s prehistoric wild horses? Brit. Wildlife, 9: 304-313.

Dent, A. A. (1970): The pure bred Exmoor Pony. Williton (Cox).

Nissen, J. (1998): Enzyklopädie der Pferderassen: Europa, Bd, 2. Stuttgart (Franckh-Kosmos). Schäfer, M. (2000): Handbuch Pferdebeurteilung. Stuttgart (Franckh-Kosmos).

Willman, R. (1999): Das Exmoor-Pferd: eines der ursprünglichsten halbwilden Pferde der Welt. Natur und Museum, 129, 12: 389-407.

2 Viele anekdotische Beispiele, die ihr für Pferde durchaus besonderes Wesen beleuchten, finden sich bei: Baker, S. (2017): Exmoor Pony Chronicles. Wellington (Halsgrove).

3 Nissen, J. (1998): Enzyklopädie der Pferderassen: Europa, Bd, 2. Stuttgart (Franckh-Kosmos).

4 Für Beschreibungen des Lebensraumes siehe die mit Fußnote 1 aufgeführte Literatur.

5 Rödde, S. M.-C. (2015): Verhalten und Raumnutzung von Exmoorponys im Reiherbachtal (Solling). Dissertation Georg-August-Universität Göttingen.

6 Zur Geschichte des Exmoor-Ponys:

Baker, S. (2008): Exmoor-Ponies – Survival of the Fittest – A Natural History. Revised and updated edition. Chippenham (Exmoor Books).

Baker, S. (2017): Exmoor Pony Chronicles. Wellington (Halsgrove).

Baker, S., Creig, C.,Macgregor, H., & Swan, A. (1998): Exmoor Ponies – Britain’s prehistoric wild horses? Brit. Wildlife, 9: 304-313.

Nissen, J. (1998): Enzyklopädie der Pferderassen: Europa, Bd, 2. Stuttgart (Franckh-Kosmos).

2 Die Kontroverse

Welche Meinungen die Bewohner des Exmoors in früheren Jahrhunderten zur Identität der dort lebenden Kleinpferde hatten, ist nicht definitiv überliefert. Einzelne Benennungen sprechen mehr für die Bewertung als Wild denn als Vieh, zumal es um ein Jagdgebiet der Krone ging. Spätestens ab dem 19. Jahrhundert wurden sie als eine unter anderen britischen und nordeuropäischen Ponyrassen mit sehr speziellen Eigenschaften angesehen, die es zu erhalten lohnte, die einzelne Farmer aber auch gerne züchterisch „verbessert“ hätten. Alle Ansätze hierzu erwiesen sich allerdings letzten Endes nicht als zielführend.7

Bilder 2.1-2.4: Die erste Alternative: Exmoor-Ponys gehören in eine Reihe mit britischen und nordischen Kleinpferderassen: Exmoor-Pony im Exmoor Nationalpark (links oben, Foto Wolfgang Frey), New Forest Pony (rechts oben), Dartmoor-Pony (links unten), beide im Whipsnade Park Zoo, Island-Pferd auf Island (rechts unten).

Mitte des 19. Jahrhunderts tauchte der wissenschaftliche Name Equus caballus britannicus Sanson, 1869, auf, der später einmal irrtümlicherweise dem Exmoor-Pony zugeschrieben wurde. Er bezog sich jedoch auf diverse Pferde der englischen und französischen Kanalküsten, ohne Erwähnung der Tiere aus dem Exmoor.8 Als Bezeichnung einer Haustierrasse konnte er sowieso keine Gültigkeit erlangen.

Gegen Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde erstmals die kontroverse Ansicht geäußert, das Exmoor-Pony könnte in Wirklichkeit gar kein Hauspferd, sondern ein überlebendes Wildpferd sein.9 In der Folge kamen osteologische Studien ins Spiel, die zunächst aktuelle britische Ponys mit pleistozänen Fossilfunden verglichen. Auf dieser Basis wurden die Speed/Ebhardt’schen Pony- und Pferdetypen formuliert, bei denen das Exmoor-Pony für Typ I steht. Es vertritt die Anatomie britischer Wildpferde lange vor der Zeit der Haustierwerdung. Die vier veterinärmedizinisch-züchterisch konzipierten Pferdetypen sind funktionsmorphologisch zu verstehen und bauen auf jeweils unterschiedlichen Kombinationen gestaltlicher Merkmale und im Röntgenbild hervortretender anatomischer Charakteristika des Unterkiefers und der Röhrbeine (Metapodien) auf.10 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielten sie zur Herkunftsbeurteilung von Pferden eine große Rolle11, besitzen aber zur Klärung evolutiver Zusammenhänge eher beschränkten Wert12.

Bilder 2.5 und 2.6: Die zweite Alternative: Exmoor-Ponys sind überlebende Wildpferde und haben damit den gleichen Rang wie Przewalskipferde. Exmoor-Pony im Exmoor-Nationalpark (oben, Foto Wolfgang Frey) und reinblütiges Dsungarisches Wildpferd (Przewalskipferd) im Tierpark Hellabrunn München (unten) im Vergleich.