Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

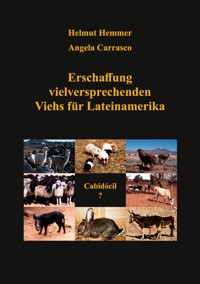

Dieses Buch beschreibt ein Tier, das es (noch) nicht gibt, das es aber geben sollte. Die Vision vom Cabidócil begründet die mit dem aktuellen Wissen mögliche Erschaffung neuen fügsamen Viehs für die kleinbäuerliche Bevölkerung Lateinamerikas. Binnen weniger Jahrzehnte könnte aus dem größten Nagetiere der Welt, dem Capybara, nützliches Vieh mit auf längere Sicht höchstem Potenzial zur Ernährungssicherung in tropischen Überschwemmungs- und Feuchtlandschaften gezüchtet werden. Das Buch vereint eine Beschreibung der Biologie und des wirtschaftlichen Nutzens der Capybaras mit einer Übersicht über das traditionelle Vieh der Welt. Schließlich stellt es als praktische Handlungsanweisung den Weg zum Erreichen dieses Ziels vor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 122

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsübersicht

Vorwort

1. Die Vision vom Capidócil

2. Capybaras

2.1 Besonderheiten

2.2 Evolution

2.3 Körperbau

2.4 Physiologie

2.5 Fortpflanzung und Entwicklung

2.6 Verhalten

2.7 Ökologie

2.8 Gehegehaltung

3. Wirtschaftliches Potenzial

3.1 Fleisch

3.2 Leder

3.3 Volksmedizin

4. Fügsames Vieh – eine Synopsis

4.1 Der Domestikationsbegriff

4.2 Das Vieh der Welt

5. Säulen der Viehwerdung

5.1 Grundlagen

5.2 Hirngröße

5.3 Fellfärbung

5.4 Färbungsunabhängiger Verhaltenswandel

5.5 Perspektiven zum Cabidócil

6. Zuchtverfahren

6.1 Gehegeeinrichtung

6.2 Gründerbestand und Bestandsentwicklung

6.3 Markierung

6.4 Zuchtwertschätzung

6.5 Zuchtstrategie

6.6 Inzucht

7. Ausblick

Register

Gewidmet dem Gedenken an Elisabeth Hemmer †, ohne deren Jahrzehnte lange Unterstützung die Erschaffung des Neumühle- Riswicker Hirsches als Grundlage des hier vorgestellten Viehwerdungs-Projektes unmöglich gewesen wäre.

Vorwort

Dieses Buch handelt von einem Tier, das es (noch) nicht gibt. Es handelt von einem Tier, das es aber geben sollte, von einem Tier, für das es sehr bedauerlich wäre, wenn es eines Tages nicht existieren würde. Fast so bedauerlich, wie wenn es das Schaf oder die Ziege nicht gäbe. Erst deren Existenz als fügsames Vieh hat das Leben vieler Menschengenerationen in zahlreichen, vor allem trockenen Regionen der Erde erleichtert, im Extremfall sogar erst ermöglicht. Das hier behandelte Tier sollte auf sehr lange Sicht in warmen Feuchtregionen ähnlich bedeutsam werden, wenn es denn einmal als zusätzliches Kleinvieh verfügbar würde.

Dieses Buch ist auch insofern ungewöhnlich, als es in allen Einzelheiten eine Anleitung dazu vorstellt und begründet, wie dieses Tier, das es (noch) nicht gibt, erschaffen werden könnte und sollte. Es ist damit einer Patentschrift ähnlich, will aber ausdrücklich keine Patentschrift sein, um das Verfahren jedermann zur freien Nutzung zugänglich zu machen, falls die Autoren selbst infolge unüberwindlicher wirtschaftlicher und organisatorischer Hemmnisse dazu nicht (mehr) in der Lage sein sollten.

Die zentrale Aufgabe dieses Buches sozusagen als „Kochbuch“ wird durch Einführungen in die Biologie und wirtschaftliche Bedeutung der Stammart des Tieres, das es (noch) nicht gibt, in das Wesen und den Ablauf der Viehwerdung allgemein und in die globale Vielfalt des existierenden Viehs ergänzt. Damit soll dem Leser das Verständnis für die mit dieser Vision verbundenen Chancen erleichtert werden.

Der Erstautor bringt in dieses Projekt seine Jahrzehnte lange einschlägige Erfahrung und damit die fachliche Basis zur Erschaffung dieses Tieres ein. Die Zweitautorin übernimmt auf dieser Grundlage die sprachliche, kulturelle und organisatorische Einbindung in die lateinamerikanische Zielregion und gegebenenfalls die spätere Gesamtleitung des praktischen Zuchtgeschehens, um eines Tages dem Tier, das es (noch) nicht gibt, zum Leben zu verhelfen. Die Bebilderung dieses Buches stammt weitestgehend vom Erstverfasser; andere Fotoautoren sind in den Bildlegenden namentlich genannt.

1 Die Vision vom Cabidócil

Wenn in den Jäger- und Sammlerkulturen vor 11.000 Jahren, einige Jahrhunderte nach Ende der letzten Eiszeit, jemand gesagt hätte, es wird demnächst Tiere geben, mit denen sich unsere Lebensweise radikal ändern wird, dank derer wir nicht mehr jagen müssen, um Fleisch essen zu können, dann hätte die- oder derjenige im besten Fall Unverständnis geerntet, im weniger günstigen Fall Hohn und Spott. Diese Person wäre wohl als geistesgestört erklärt und vielleicht aus der Gemeinschaft ihrer steinzeitlichen Kultur ausgeschlossen worden. Auf jeden Fall hätte niemand etwas mit einer derartigen Vision anfangen können. Es gab zu dieser Zeit noch keinerlei fügsames Vieh anstelle des mühsam zu jagenden und schwer zu beherrschenden Wildes. Dennoch war es gerade kurz davor, unbemerkt zu entstehen.

Ein paar Jahrtausende später gab es Schafe und Ziegen, Rinder und Schweine, deren äußeres Erscheinungsbild zunächst dem Jagdwild noch sehr ähnlich war, die aber dank ihrer Handhabbarkeit doch etwas völlig anderes waren, nämlich nützliches und fügsames Vieh. In seiner Andersartigkeit sah man dieses Vieh schließlich gegenüber den Wildtieren als einen anderen Zweig der Schöpfung an, dem Menschen zum nachhaltigen Nutzen gegeben, als ein Gottesgeschenk. Die Bibel spricht davon, genauso der Koran. Die Bibel differenziert „Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden“.1 Der Koran spezifiziert „Sahen sie denn nicht, dass Wir unter dem, was Unsere Hände schufen, das Vieh machten, über das sie gebieten? Und Wir machten es ihnen gefügig. Auf einigen reiten sie, von den anderen ernähren sie sich. Und sie haben von ihnen Nutzen und Trank.“2

Der damals in Mainz wirkende Schweizer Zoologe und Naturphilosoph Hans Mislin schrieb 1965: „Die Überführung von Wildtieren in den Hausstand des Menschen ist wohl das schöpferischste Lebensexperiment, welches dem Menschen im Laufe seiner Geschichte gelungen ist. Es ist anzunehmen, dass er es schon sehr früh und in gewissem Sinne sogar unbewusst-instinktiv vornahm. Wenn wir heute mit unseren zahlreichen Haustieren umgehen und sie zu allerhand Verrichtungen und Leistungen anhalten, die uns nützlich sind, so hat man es in der Regel mit einem willigen und meist unterwürfigen Geschöpf zu tun. Bei der ursprünglichen Herausbildung von Haustieren musste jedoch zunächst einmal die elementare Kraft des Wildtieres gebrochen und dessen Energiestrom in nutzbare Bahnen gelenkt werden.“ 3

Welche evolutiven Änderungen dazu bedeutsam waren, um letztlich das Phänomen Haustier entstehen zu lassen, und welche nur Begleiterscheinungen darstellten, konnte der Erstverfasser vor allem in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gemeinsam mit seiner Mainzer Arbeitsgruppe Schritt für Schritt entschlüsseln. Daraus entstanden dann nicht nur Kongressvorträge4, wissenschaftliche Publikationen5 und Sachbücher6 zum Wesen von Haustieren, sondern etwas viel Wichtigeres. Mit der Beweisführung der Umsetzbarkeit der zoologischen Theorie in die züchterische Praxis entstand nämlich ein neues Haustier, neues Vieh. Es wurde das erste im Lauf der Menschheitsgeschichte gezielt im Zeitraffer geschaffene große landwirtschaftliche Nutztier überhaupt.7

Den so aus dem Europäischen Damhirsch binnen 20 Jahren entstandenen Neumühle-Riswicker Hirsch kann man heute in vielen erfolgreich arbeitenden landwirtschaftlichen Wildhaltungsbetrieben Deutschlands, der Schweiz und Österreichs antreffen. Man begegnet ihm aber auch in kleinen regionalen Tiergärten als für die Besucher besonders umgänglicher Hirsch. Seine Entstehung folgte getreu der grundlegenden Erkenntnis des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer: „Jede neue Idee durchläuft drei Entwicklungsstufen: in der ersten wird sie belacht, in der zweiten bekämpft, in der dritten ist sie selbstverständlich“.8

Bezüglich ihrer epochalen Stellung wurde diese neue Haustierwerdung bis heute allerdings kaum erkannt. Die Tiere sind äußerlich ihren Ahnen viel zu ähnlich. Der Wesensunterschied zu ihren Wildvorfahren wird zwar von landwirtschaftlichen Wildhaltern zur Erleichterung ihrer Arbeit geschätzt, in seiner grundsätzlichen Bedeutung aber bis heute in keinem Moment verstanden. Vordergründig interessiert die gehobene Größe und Produktivität dem Europäischen Damwild gegenüber meist viel mehr. Die Tierzuchtwissenschaft will die Existenz dieses Tieres nach wie vor nicht akzeptieren, da eine derartige Zucht in so kurzer Zeit von wenigen Jahrzehnten der klassischen Lehrmeinung zufolge schlicht unmöglich ist. Die Anhebung wirtschaftlich gewünschter Leistungseigenschaften oder die Züchtung neuer Leistungsrassen der klassischen Nutztiere dauert ihre normalerweise recht lange Zeit, ist aber als solches nichts Außergewöhnliches. Da die Erblichkeit solcher Eigenschaften, die mit der Haustierwerdung selbst nichts zu tun haben, in der Regel gering ist, sind diese Vorbehalte selbstverständlich zu verstehen.

Dass es im Gegensatz dazu hier um den Wandel von einem Wildtier zum fügsamen Vieh geht, zu dem vor allem mit Außenseiterselektion gearbeitet wurde,9 erscheint deshalb so uninteressant und gleichzeitig so vollkommen unmöglich, weil tieferes Verständnis um den grundsätzlichen Wildtier-Haustier-Unterschied und dessen Genese für diesen Zweig der Angewandten Biologie eigentlich nicht relevant ist und daher weitestgehend fehlt. Währenddessen ist dieses Verständnis in der aktuellen Populationsgenetik längst angekommen.10 In der heutigen online-zentrierten internationalen Haustierforschung schafft man es hingegen, die Uhr des wissenschaftlichen Fortschritts um ein halbes Jahrhundert zurückzudrehen, um unter Negierung des danach erfolgten und zu jener Zeit verständlicherweise nur offlinepublizierten Wissensdurchbruchs neue, aber in keinem Moment hilfreiche Scheindiskussionen mit moderner Methodik auf einer längst überholten Wissensgrundlage voranzutreiben.11 Molekulargenetische Erkenntnisse bestätigen das damals mit klassischen Methoden erreichte Wissen um das entscheidend in Modulationen des Neurotransmittersystems begründete Wesen der Haustierwerdung12 erstaunlich präzise, ohne dies allerdings zu realisieren.13

Evolutionsbiologisch betrachtet entsteht ein Haustier durch die Wandlung eines Wildtieres heraus aus seiner perfekten Verhaltensanpassung an seine natürliche Umwelt hin zu einer neuen, ebenso perfekten Verhaltensanpassung an eine andere, eine vom Menschen geschaffene und kontrollierte Umwelt. Dies nützt übrigens nicht nur dem Tierhalter, sondern auch dem Wohl des Tieres in seiner neuen Umgebung. Die Evolution fügsamen Viehs kommt nicht durch Zähmung oder Handaufzucht einzelner Individuen zustande, sondern durch in das Wesen des Tieres eingreifenden genetischen Wandel.8

Als der praktische Erfolg dieser Haustier-Neuzüchtung als Evolution im Zeitraffer klar abzusehen war, sprachen Leute, die von Anfang an dabei gewesen waren, vom Lebenswerk des Erstverfassers, und er war damals durchaus bereit, sich dieser Ansicht anzuschließen. Er verfasste zu dem Geschehen ein Kompendium unter anderem als methodische Anleitung, sozusagen als Kochbuch für spätere Interessenten,8 und zog sich danach aus unvorhergesehenen persönlichen Gründen viele Jahre lang von weiteren Aktivitäten zurück.

Dann entwickelten beide Verfasser gemeinsam die Vision, auf gleichem Weg in eine andere, viel höhere Sphäre vorzustoßen, in der schon das bloße Denken an das potenzielle Langzeitergebnis zu gewissem Schaudern führen mag. Langzeit meint für einen solchen Fall nicht die Jahrzehnte der Züchtung selbst, sondern die nachfolgenden Jahrhunderte der Ausbreitung zu globaler Nutzbarkeit. Der Schaffung des Neumühle-Riswicker Hirsches lässt sich zwar eine eher theoretische epochale Komponente nicht absprechen, über die Erleichterung landwirtschaftlicher Nischenproduktion in Mitteleuropa hinausgehende praktische Bedeutung hat sie aber wohl weniger.

Globale Nachhaltigkeit wird nur dann zu erzielen sein, wenn neues fügsames Vieh geschaffen wird, das Lebensräume mit voller Naturverträglichkeit zusätzlich erschließen lässt, die durch die klassischen Nutztiere trotz Jahrtausende alter Viehwirtschaft immer noch für die menschliche Ernährung unzureichend genutzt werden. Noch unzureichend genutzt – dafür bleiben nur noch temporäre Nass- und Überschwemmungslandschaften der Tropen und Subtropen. Ein für solche Gebiete ideales, großes, klassisches Haustier gibt es in Form des Wasserbüffels. Dessen enormes landwirtschaftliches Potenzial wird längst nicht mehr nur in seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Süd- und Ostasien außerordentlich erfolgreich genutzt, sondern auch in Europa, in Lateinamerika und in Ansätzen in Afrika. Hier ist der Wasserbüffel allerdings außer im Niltal, wo er seit langem zuhause ist, noch sehr ungewöhnliches Vieh.14

Als Pendant zum großen Nutztier Rind wird die viel kleinere Ziege gerne als „Kuh des kleinen Mannes“ angesprochen. Dahinter steht die alte Erfahrung, dass ärmere Viehhalter, die sich weder aus finanziellen Gründen noch im Blick auf ihre räumlichen Möglichkeiten eine Kuh leisten können, mit einer Ziege gut bedient sind. Auch sie liefert eine gewisse Menge an Milch und letztlich Fleisch. Wer in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland inmitten von Trümmern und erheblicher Mangelernährung aufwuchs, erinnert sich an in Hinterhöfen der großen Städte gehaltene Ziegen, die erst nach und nach von dort verschwanden, als es den Leuten wieder deutlich besser ging. Eine bedeutungsmäßig der Ziege vergleichbare kleine Nutztierart als Minipartner des Wasserbüffels in Nassgebieten fehlt im klassischen Haustierspektrum bislang komplett. Weltweit gibt es wohl nur ein einziges Wildtier, das langfristig als Stammform neuen fügsamen Viehs dieser Rolle gerecht werden könnte.

Damit kommt jetzt Lateinamerika ins Spiel. Hier lebt weit verbreitet das Capybara, mit dem unglücklichen deutschen Namen Wasserschwein, das weltweit größte Nagetier.15 Bereits vor etwa 40 Jahren wurde dieses Tier vom Erstverfasser als potenziell wertvoller und aussichtsreicher Kandidat für die Zucht eines neuen Nutztieres empfohlen.16 10 Jahre später publizierte der US-amerikanische Beirat für Wissenschaft und Technologie für Internationale Entwicklung ein Buch „Microlivestock – Little-Known Small Animals with a Promising Economic Future”, das die gute Eignung des Capybaras zum Mikrovieh hervorhebt.17 Allerdings, wie leider üblich, erkannte dieses bedeutsame Werk den entscheidenden Unterschied des reinen Managements genetisch unveränderter Wildtiere und der Zucht fügsamen Viehs nicht und blieb daher auch für das Capybara trotz zahlreicher praktischer Farmhaltungsansätze in mehreren Ländern Südamerikas im Ungewissen. In der Folge wurde das wirtschaftliche Potenzial dieses Tieres wiederholt betont.18 Welche langfristige und globale Nachhaltigkeit auf seiner Basis neu zu züchtendes Vieh vor allem für Kleinbauern erreicht werden könnte, blieb im Bereich des Undenkbaren.

Capybaras gibt es, zoologisch gesehen, als zwei deutlich unterschiedliche Arten. Das eine ist das eigentliche Capybara, besser gesagt, das große Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Diese Art, mit mittleren Körpergewichten um 50 kg, kommt in weiten Teilen Südamerikas vor. Daneben existiert das gewichtsmäßig nur halb so große Panama-Capybara (Hydrochoerus isthmius), das in Panama lebt und in Südamerika nur in einem kleinen Gebiet Kolumbiens und Venezuelas nordwestlich der Anden verbreitet ist. Die große Art ist recht gut erforscht, für die kleine kann man dies sicher nicht sagen.19 Im Blick auf die leider noch sehr limitierte Kenntnis über seine Merkmalsvariation kommt aber nur das Panama-Capybara als Ausgangsform für die Erschaffung fügsamen neuen Viehs in überschaubarer Zeit in Frage (Kapitel 5).

Wenn zu diesem Zweck tatsächlich ein Zuchtprojekt zustande kommt, lehrt die Erfahrung mit dem Neumühle-Riswicker Hirsch, dass von vornherein anstelle des Namens der wilden Ahnform ein neuer Name für das neu zu erschaffende Tier verwendet werden sollte. Ein und denselben Begriff für zwei verschiedene Dinge zu benutzen, verhindert hoch wirksam, zu erkennen, dass die beiden Dinge verschieden sind. Dies wäre für ein Neuzüchtungsprojekt mit dem Capybara fatal und für seinen Verlauf kontraproduktiv. Demgemäß möchten die Verfasser mit einem Kunstnamen arbeiten. Die Wildart ist unter einer Vielzahl lokaler Bezeichnungen bekannt, unter anderem Cabibara, Cabiari oder Cabiaï. Hieraus leitet sich der erste Teil des neuen Namens, „Cabi“, ab. Der Blick auf das angestrebte fügsame (spanisch „dócil“) Vieh steuert den zweiten Namensteil bei, zusammen also „Cabidócil“. Dies ist das in der Mitte des Umschlagbildes dieses Buches noch fehlende Vieh.

Die Vision um das Cabidócil sieht ein an Überschwemmungslandschaften angepasstes, in Trockenzeiten auf reiner Grasflur lebensfähiges Tier von etwa 25 bis 30 kg Lebendgewicht, das zur Bereicherung kleinbäuerlicher Produktion höchste Umgänglichkeit vergleichbar derjenigen von Schafen und Ziegen besitzt. Da es das Cabidócil noch nicht gibt, wissen wir natürlich nichts über seine Reproduktionsrate, die für seinen Nutzen entscheidend sein wird. Man kann sich aber im Blick auf das Capybara eine recht gute Vorstellung davon machen.

Die weit verbreitete große Art bringt im Mittel in Gefangenschaft drei bis vier, im Wildleben bis über vier Junge pro Wurf zur Welt. Ein Weibchen kann pro Jahr rechnerisch bis zu eineinhalb Würfe haben.20 Dies summiert sich jährlich auf potenziell etwa vier bis sechs Nachkommen. Für das kleinere Panama-Capybara wird ebenfalls eine Wurfgröße von drei bis vier Jungen genannt.21 Dies ist mehr als das Doppelte der Fortpflanzungsleistung von Ziegen. Die Leistung des Cabidócils ist keinesfalls geringer als die des kleinen Capybaras zu erwarten.

Unter vergleichbaren Haltungsbedingungen sind ursprüngliche Landrassen, das heißt, keiner speziellen Leistungszucht unterworfen gewesene Basisrassen klassischer Nutztiere, wesentlich krankheitsresistenter als ihre zugehörigen Wildarten. Als fügsames Vieh ist dies genauso für das Cabidócil anzunehmen. Wenn die Vision Wirklichkeit wird, steht auf dieser Basis einmal für die arme, kleinbäuerliche Bevölkerung in passenden Landschaften ein neues zusätzliches Produktionsmittel zur Verfügung, das es ermöglichen sollte, ihre Lebensqualität im Blick auf ihre Ernährung und ihr Einkommen deutlich anzuheben, ohne dabei ihrer Umwelt Schaden zuzufügen.