Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tilde editora

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Spanisch

La inteligencia artificial está en todas partes: se habla de ella en medios, redes sociales y en cualquier mesa de café. Sin embargo, por más que nos fascine tener una conversación "real" con una máquina o ver imágenes sorprendentes de cosas nunca vistas, pocas personas saben cómo funciona la IA, cuáles son sus alcances y cuáles sus limitaciones. En Experimentar con IA, Betina Lippenholtz y Carina Lion vienen a barrer con unos cuantos mitos sobre esta nueva tecnología y a echar luz sobre aquello que nos es desconocido, para ver qué hay tras bambalinas. Como dice en el prólogo la reconocida especialista en Educación y Tecnologías María Teresa Lugo, "este libro no solo invita a comprender la IA y su impacto en la educación desde una perspectiva técnica o instrumental. Es un llamado a repensar la educación en su integralidad, a innovar no solo en las tecnologías que usamos, sino en cómo concebimos los procesos de enseñar y aprender".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lippenholtz, Betina

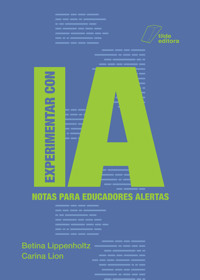

Experimentar con IA : notas para educadores alertas / Betina Lippenholtz ; Carina Lion. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tilde Editora, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-90372-8-9

1. Inteligencia Artificial. 2. Educación. I. Lion, Carina II. Título

CDD 372

© Betina Lippenholtz y Carina Lion, 2025

© Tilde editora, 2025

Edición cuidada por Nicolás Scheines

Diseño de tapa: Pablo Alarcón

Maquetación: Adriana Llano

Conversión a formato digital: Estudio eBook

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Tilde editora

www.tilde-editora.com.ar

Yerbal 356, Ciudad de Buenos Aires

Tilde editora tiene en cuenta las recomendaciones para un lenguaje no sexista. El uso del masculino genérico busca facilitar la lectura. Dejamos expresamente indicado que es nuestra intención incluir a todas las personas desde una perspectiva de géneros amplia.

En Tilde editora creamos contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.

Encontralos en www.tilde-editora.com.ar

Índice

CubiertaPortadaCréditosDedicatoriaPrólogo, por María Teresa LugoIntroducciónParte I. La IA: Conceptualizaciones, interpelaciones y prospectivasPrimeras aproximaciones a la IALos mitos en torno de la IA. ¿realidad o ciencia ficción?Los sesgos y el mundo de los algoritmosParte II. IA y educaciónPlataformas y datosLos tutoriales “inteligentes”La humanidad aumentadaEl alcance de la personalizaciónEl aprendizaje adaptativo y automáticoLos retos educativosParte III. Entender la IAEl sentido de la experimentación y del entrenamiento1. Entrenamiento propiamente dicho2. Algoritmos3. Chatbots y prompts: texto, imagen y sonido4. Ironía y doble sentido, actitudes exclusivamente humanas5. Sesgo6. Plagio7. Fake news y deep fakes8. Privacidad y huella digitalAlgunas consideraciones didácticasPalabras finalesFuentes de informaciónReferencias bibliográficasBuscadores de herramientas para la docencia y la investigaciónGuías para inspirar educadores e investigadoresHerramientas para explorar y experimentarSobre este libroSobre las autorasDe Betina Lippenholtz:

Para mi mamá que, con sus 94 años, se hizo todos los talleres y ahora es una experta;

Para mis sobris y mi sobri nieto, a quienes amo profundamente;

Para López, que no hizo los talleres, pero que me acompañó sin decir ni guau.

De Carina Lion:

Para mis amigas (históricas, macabeas, de la vida, de tenis y del universo #tecnoedu), todas pilares en mi corazón.

Para mi mamá, suegra, hermanos, cuñadas, tías y primos, que siempre están.

Para Axel, mi compañero de vida y de sueños, y para mis hijos Sebastián, Malena y Mora. Ellos son mi nido, mi TODO.

PRÓLOGO, por María Teresa Lugo

La innovación en la educación ha sido, y sigue siendo, uno de los desafíos más apasionantes y complejos de nuestro tiempo. A medida que la tecnología se integra de manera profunda en nuestras vidas, y en particular la Inteligencia Artificial (IA) comienza a redefinir los parámetros de interacción y aprendizaje, es imperativo no limitar la discusión a la simple inclusión de tecnologías en el aula. Como bien se destaca en este libro, hablar de innovación en educación implica un proceso mucho más profundo: una revisión radical de los enfoques epistemológicos y pedagógicos que han sostenido nuestras instituciones educativas durante siglos. Además, es crucial comprender hoy la escuela como un ecosistema de innovación, una red de nodos donde cada componente —los equipos docentes, los directivos, los estudiantes y las administraciones educativas— se transforman para responder a los nuevos desafíos.

En este sentido, la innovación educativa no es solo una cuestión de mejorar contenidos, sino de replantear, reestructurar y redefinir el triángulo didáctico: los métodos y las prácticas de enseñanza, los contenidos y la evaluación de los aprendizajes. Este replanteamiento no puede ocurrir de manera aislada. Debemos reconocer la importancia de la red en la que las instituciones están inmersas, donde otros actores, como los medios de comunicación, los entornos laborales, los juegos y los pares, también contribuyen significativamente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, es fundamental poner también en debate el impacto que las transformaciones tecnológicas tendrán en el mercado laboral, y cómo esto influirá en el futuro de nuestras sociedades. Es en este contexto donde la IA entra en escena, no como una solución mágica, sino como una tecnología que debe ser entendida y utilizada críticamente para transformar genuinamente la educación.

Somos testigos de cómo la IA está transformando el ámbito educativo, generando tanto oportunidades como retos inéditos. Esta tecnología tiene el potencial de facilitar la creación de recursos interactivos y atractivos, promover la colaboración, el intercambio y la cocreación de conocimientos, así como personalizar el aprendizaje. Aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías digitales en general, y de la IA en particular, es crucial para América Latina y el Caribe, una región que enfrenta importantes desafíos estructurales en sus sistemas educativos. Estos desafíos incluyen aspectos como la cobertura, la eficiencia y la calidad del aprendizaje, las brechas digitales en el acceso a Internet y dispositivos tanto en los hogares como en las escuelas, y el desarrollo de habilidades digitales. Estas dificultades se intensifican en un contexto de grandes transformaciones en los mercados laborales debido a la adopción de tecnologías avanzadas. Aunque no se tiene una respuesta definitiva sobre cómo se modificarán los empleos, se anticipan impactos diferenciados según el nivel educativo y el género. Esto refuerza la necesidad de políticas públicas que garanticen no solo el acceso equitativo a estas tecnologías, sino también el derecho a una educación que prepare a los estudiantes para un mercado laboral en constante cambio.

El libro que llega a tus manos ofrece una perspectiva amplia y profunda sobre el impacto de la IA en la educación, abordando no solo sus aspectos técnicos y prácticos, sino también los desafíos culturales y epistemológicos. Uno de los temas recurrentes es la necesidad de desmitificar la IA. A lo largo de la historia, cada nuevo avance tecnológico ha suscitado miedos y malentendidos. En el caso de la IA, es crucial entender que no es una entidad consciente que puede reemplazar la actividad humana, sino una tecnología que, si se usa correctamente, puede complementar y ampliar nuestras capacidades.

Sin embargo, hay alertas que persisten y que no debemos ignorar. El sesgo en los algoritmos, la opacidad en el desarrollo de modelos de IA y la manipulación de la información son algunos de los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Estos problemas no son meramente técnicos; están profundamente enraizados en cuestiones éticas, sociales y políticas que requieren una atención urgente. En este sentido, las políticas públicas y los debates regulatorios en torno a la IA generativa adquieren una relevancia crítica. La región tiene un papel crucial en estos debates, no solo como receptora de tecnologías desarrolladas en otros contextos, sino como un actor capaz de contribuir con perspectivas innovadoras y culturalmente pertinentes.

Desde una perspectiva regional, es necesario promover políticas públicas que fomenten el uso responsable y ético de la IA en la educación. Esto incluye garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de modelos de IA, proteger la privacidad de los datos de los estudiantes y promover la inclusión de diversos actores en el desarrollo de soluciones tecnológicas. La IA puede y debe ser una tecnología para promover sociedades más justas y equitativas, pero esto solo será posible si abordamos los desafíos éticos y sociales que plantea su uso.

Este libro también subraya la importancia de entender el funcionamiento de la IA para poder imaginar futuros roles y tareas en un mundo donde la tecnología no desplaza a los humanos, sino que trabaja junto a ellos. La personalización del aprendizaje a través de la IA, por ejemplo, ofrece una promesa considerable, pero también plantea preguntas sobre la creación de burbujas de conocimiento y la distorsión de la realidad a través de algoritmos. Es aquí donde entra en juego la necesidad de una educación crítica que permita a los estudiantes no solo usar las tecnologías, sino comprenderlas y cuestionarlas.

El debate sobre la inteligencia misma, y cómo la IA se inserta en nuestra comprensión de este concepto, es otro de los puntos fascinantes de este texto. Adherir a una visión de la inteligencia como un proceso biopsicológico y sociocultural, como propone Gardner, nos permite ver a la IA no como un competidor de la inteligencia humana, sino como un complemento que puede enriquecer nuestros procesos de pensamiento y aprendizaje. Pero para que esto sea posible, necesitamos una educación que fomente la experimentación, la reflexión crítica y la toma de decisiones informadas.

En conclusión, este libro no solo invita a comprender la IA y su impacto en la educación desde una perspectiva técnica o instrumental. Es un llamado a repensar la educación en su integralidad, a innovar no solo en las tecnologías que usamos, sino en cómo concebimos los procesos de enseñar y aprender. La IA tiene el potencial de transformar la educación, pero solo lo hará si la integramos de manera reflexiva y consciente, entendiendo sus posibilidades y limitaciones, y comprometiéndonos con la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

Estas palabras que comparto aquí son solo el comienzo de una conversación más amplia que debemos continuar en nuestras instituciones educativas, y en cada espacio donde se lleve a cabo la tarea educativa. Que este libro sea una guía y un estímulo para seguir explorando, experimentando y reflexionando sobre el futuro de la educación en la era de la Inteligencia Artificial.

Buenos Aires, agosto de 2024

INTRODUCCIÓN

Empecemos con el siguiente intercambio entre un usuario y un chatbot motorizado por una inteligencia artificial (IA):

—Usuario: Hola IA, quiero saber el director y toda la información posible sobre un documental que vi en la facultad en el que se veía a un personaje que podría ser “trans” que era entrevistado mientras se desmaquillaba frente a un espejo. Recuerdo que era en blanco y negro.

—IA: El documental que estás buscando se llama “El espejo” y fue dirigido por el cineasta español Alberto García-Alix. Fue estrenado en 2020 y sigue la historia de Nuria López, una mujer trans que se prepara para una fiesta. La entrevista se desarrolla en su casa, mientras Nuria se desmaquilla en frente de un espejo. El documental está filmado en blanco y negro y tiene una duración de 45 minutos. El documental explora temas como la identidad transgénero, la aceptación social y la belleza. Nuria López habla de su experiencia como mujer trans y de los desafíos que ha tenido que enfrentar. También habla de la importancia de sentirse bella y segura de sí misma.

—Usuario: No encontré la existencia de este documental en la base de datos “IMBD” (Internet Movie Database). No existe ningún director con ese nombre. García Alix es un fotógrafo y sí hay un documental sobre él. Así que te pregunto nuevamente lo mismo.

—IA: Disculpame. El documental se llama “Desmaquillándose” y fue dirigido por el fotógrafo y cineasta argentino Federico García Moreno. Fue estrenado en 2016 y sigue la historia de Nadia, una mujer trans que se prepara para una fiesta. La entrevista se desarrolla en su casa, mientras Nadia se desmaquilla en frente de un espejo. El documental está filmado en blanco y negro y tiene una duración de 25 minutos.

—Usuario: IA, disculpame vos. No hay ningún director que se llame Federico García Moreno. Tampoco existe un documental que se llame “desmaquillándose”.

Y así, entre disculpas y disculpas, nos pasamos la noche con la IA que no dejaba de alucinar. Nunca obtuvimos la respuesta. Entendemos por ‘alucinar’ la capacidad que tienen los motores de IA de entregar respuestas incorrectas ante la falta de una que satisfaga al usuario. Al no lograr una búsqueda precisa intenta, a toda costa, complacerlo. El motor brinda una respuesta en lugar de otra; fantasea, imagina que esa podría ser una respuesta, desvaría y divaga.

Nos preguntamos, entonces: ¿Qué transformaciones, tanto superficiales como profundas, traen las tecnologías, en este caso, especialmente las vinculadas con inteligencia artificial? ¿Cambian los modos de conocer, de vincularnos, de comunicarnos, de aprender, de enseñar, de comprender nuestro entorno cotidiano, cultural, sociopolítico? ¿Hay regulaciones para las políticas públicas, el mundo del trabajo y la definición de ciertos alcances y límites a su inclusión en los distintos ámbitos de nuestras vidas? En Europa, por ejemplo, están avanzando en regulaciones para el campo de la educación, consideraciones éticas, límites en los usos de ciertos entornos en función de las edades de los niños y buenas prácticas con IA1. Creemos que se trata de entender que la sola llegada de una tecnología no produce cambios. Necesita de algo, de alguien, de sistemas sociotécnicos, de políticas, de tendencias culturales; de un conjunto de variables interconectadas. Por otra parte, casi como una dialéctica, es importante estudiar qué sucede, qué nos trae cada herramienta, cómo la definimos, la entendemos, cuáles son sus alcances, sus límites, desafíos y potencialidades.

Es por eso que este libro formula preguntas; desnaturaliza las tecnologías que se instalan sin que podamos entender su sentido de manera crítica ni las múltiples formas de su inclusión más allá de definiciones sobre su “naturaleza”; promueve una cultura de curaduría en la que tomamos decisiones. Si la IA ya nos da, a través de ChatGPT u otras aplicaciones similares, las respuestas, cambiemos entonces las preguntas. Se trata de poner el foco en la formulación de interrogantes, en los “prompts”, y dar lugar a una pedagogía de la problematización en la que el eje reside en la formulación de buenas preguntas o instrucciones potentes que conllevan a la indagación, a la investigación, a la búsqueda de información relevante para la construcción de conocimiento valioso y a la producción de ideas originales en continua revisión, y no a información textual y unívoca. La pregunta como motor del conocimiento, el deseo de aprender como horizonte cultural y educativo, la desmitificación de las tecnologías como sostén del progreso social y cultural, la desnaturalización y la comprensión de la IA generativa, son algunas de las provocaciones que, como autoras, nos desafían en la escritura de este libro.

Imaginamos que, como lectores, sentirán un desafío similar de encontrar respuestas a la vez que sumarán, seguramente, nuevas preguntas.

Este libro contiene tres núcleos que dialogan. La primera parte se enfoca en conceptualizaciones, mitos y desafíos de la IA para la educación. La segunda parte profundiza en los aprendizajes en el presente y los próximos años en vistas a poder tomar decisiones pedagógicas. La tercera parte está dedicada a entrenarnos con IA para comprender cómo funciona, experimentar y promover usos críticos. Atravesando estas tres partes, se despliega un abordaje epistemológico que define la Inteligencia Artificial Generativa, con algunas pinceladas, anécdotas y expansiones bibliográficas para entender cómo profundizar en este tema.

Creemos que este trabajo aporta un entretejido no solo conceptual, sino también práctico que establece puentes hacia la experimentación y el fortalecimiento de estrategias clave con tecnologías.

En este libro partimos de una tesis central: no hay que tenerle miedo a la IA. En la historia de los desarrollos tecnológicos hay mitos y miedos que se reavivan de manera constante: la tecnología genera innovación; reemplaza la actividad o cierta actividad humana; promueve una motivación y una fascinación que obstaculiza procesos de pensamiento crítico, entre otros (vamos a desarticular algunos de estos mitos más adelante en este libro). No obstante, estos miedos e incertezas proyectan el eje en temas que impiden ver otros: ¿Qué sucede con los datos y su privacidad? ¿De quién son los datos? ¿Qué dilemas éticos, políticos, culturales y educativos traen?

Hoy en día la IA se integra en nuestras vidas de una manera natural y constante. Veamos algunos ejemplos: ¿Usás traductores? ¿Aplicaciones para pagar o transferir dinero? ¿Te trasladás a través del guiado de Google Maps o Waze? ¿Usás Netflix o Spotify? Entonces, confirmado: la IA está en tu vida hace mucho, mucho tiempo, y no te habías dado cuenta (o tal vez sí).

Amazon y Facebook son buenos ejemplos para ver cómo fueron incorporándose y desarrollándose estas inteligencias artificiales que usamos cotidianamente.

En un principio, Amazon hacía recomendaciones. Uno buscaba algo y, en seguida, nos aparecían carteles con algo similar, cercano, etc., pero estas “sugerencias” no provenían de una IA, sino de seres humanos: ávidos empleados que iban espiando nuestros gustos. Esto no duró mucho y fue camino a la automatización para la gestión de la información que cada vez crecía más. Esta historia ilustra que la evolución entre la actividad humana y la automatización tiene que ver con un pragmatismo vinculado con el dominio de mayor cantidad de información en menor tiempo. Pragmatismo que se relaciona con el concepto de Big data.

Antes de continuar con nuestra historia, hagamos un paréntesis para que quede bien claro qué entendemos por “Big data”. La primera definición, evidente, es que estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Pero lo importante es lo que se puede hacer con ellos, es decir, con la información que se puede extraer, para actuar en consecuencia. Estamos hablando de una colección de colecciones de datos. Y esas diferentes colecciones, a su vez, vienen en diferentes formatos. ¿Qué queremos decir con diferentes formatos? Ya no hablamos solo de imagen o audio, sino que ahora debemos clasificar formatos tales como: la información de un posteo en X o en Facebook, de una llamada por celular, de una búsqueda en Internet… Y no solo los seres humanos producimos información. También los objetos: postes de luz equipados con sensores que pueden transmitir información sobre las nubes para ofrecer datos del tiempo, relojes que miden nuestros ciclos de sueño, etc. Con la Internet de los objetos esto ya es posible. Los objetos mismos devienen plataformas/interfaces. Y aquí no termina todo. Esa información que parecería imposible de emparejar y guardar, además, necesita ser conectada para que signifique algo para alguien, que cobre sentido. Eso es Big data: mucha información heterogénea que debe ser “encasillada”, emparejada, a gran velocidad para sacar conclusiones, actuar en consecuencia, etc. Es fácil crear información; lo que es muy difícil, justamente, es reducirla (small data) y convertirla en conocimiento. La “infobesidad” es la patología de la sobrecarga informacional. La “infoxicación” implica estar empachados de información, por lo que es indispensable devenir en mediadores que ayuden en el filtrado, el pulido, es decir en una reducción de la información de manera inteligente. Las redes sociales, por ejemplo, generan enormes cantidades de datos. Es allí donde el 90 % de todos los datos en el mundo se ha generado en los últimos años. Y la característica de estos datos (creados en redes sociales) es que son datos personales.2

Ahora sí, volvemos a nuestra historia. El ingeniero Greg Linden, entonces empleado de Amazon, propuso en el año 2003 algo diferente. Hasta el momento, los “empleados lectores” de la empresa consultaban el historial de compras y, a partir de allí, extrapolaban sugerencias. Para Linden, todo era cuestión de llegar a una ecuación a partir de los productos y la relación entre ellos. Entonces decía que si A fue comprado al mismo tiempo que B, ergo, existía una relación entre ambos. Se comprobó que este mecanismo le permitió vender más libros (no olvidemos que Amazon comenzó siendo una librería online). La versión automatizada ganó de manera contundente.

Esto no terminó aquí. Estos empleados de Amazon no solo le añadieron a la ecuación los productos comprados, sino también los productos que solo habían sido mirados. Es decir, le sumaron el factor deseo (o proyección). Y no se conformaron. Sumaron las recomendaciones, los consejos dejados en los comentarios, las intervenciones de los bloggeros, los mensajes dejados en las redes. Y con toda esta información entrenaron modelos que les permitieran aprender los patrones de conducta de sus usuarios y mejorar sus ventas. Implementaron la IA. Esto es exactamente lo que nos proponemos: que a partir de este libro ustedes, lectores y lectoras, sean protagonistas de experiencias de entrenamiento en IA para comprender cómo funciona.

Y si Amazon pudo hacer esto apenas viendo los libros que comprábamos o dejábamos de comprar, lo que chusmeábamos en su librería en línea, ¿se imaginan lo que podría hacer una empresa que supiera exactamente las cosas que nosotros declaramos que nos gustan, los lugares que visitamos, los amigos que tenemos, etc.? ¡Exacto! Así fue como Facebook pudo hacer lo mismo que Amazon, pero con una base de datos más amplia y con mayor conocimiento de sus usuarios. Conocía algo más: la vida íntima. Tenía acceso a paisajes favoritos, gente a resaltar, deseos, viajes pasados y futuros. Volveremos sobre este modo de “intervención” y “apropiación”; al debate en torno a los datos, su uso y su privacidad.

Las empresas entonces estaban analizando la Big Data para “leer” y descifrar las necesidades y gustos de sus clientes y, en consecuencia, refinar sus productos. Lo importante a señalar es que, ante una serie de datos que iba en aumento, era imposible para un ser humano poder procesar toda esa información que iba llegando de los usuarios.

Además, el uso de los diferentes entornos tecnológicos y redes sociales fue adquiriendo cada vez más espacio, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones culturales y educativas. Esta presencia, cada vez más asidua, instaló una naturalización en los usos de las tecnologías —y también de la IA— y cierto desconocimiento en torno de su funcionamiento. Esto fue generando un pensamiento mecánico que requiere de una visión crítica acerca de su sentido y de sus perspectivas educativas y culturales, en el mediano y largo plazo, para evitar reduccionismos que pueden resultar riesgosos.

Tal como sostiene Hui (2020), el deslumbramiento por las tecnologías sin pensamiento crítico genera una fascinación vacía que desconoce la existencia de múltiples cosmotécnicas, es decir, modos de pensar y de operar. Este autor señala que pensamos en la tecnología como un fenómeno universal y en que hay civilizaciones más avanzadas técnicamente que otras. Se pregunta, entonces, qué pasaría si pensáramos, no en la universalidad tecnológica, sino en múltiples “cosmotecnias” en el marco de un multiculturalismo. Hay un concepto general erróneo de que todas las técnicas son iguales, que todas las habilidades y productos artificiales procedentes de todas las culturas se pueden reducir a una cosa llamada ‘tecnología’. Y, de hecho, es casi imposible negar que las técnicas pueden entenderse como la extensión del cuerpo o la exteriorización de la memoria. Sin embargo, es posible que no se perciban o reflexionen de la misma manera en diferentes culturas (Hui, 2020: 9).

Comprender la existencia de una multiplicidad de cosmotecnias no implica negar la inteligencia artificial, “sino escapar al transhumanismo que subordina a los otros seres a los términos de su propio destino y proponer una nueva agenda e imaginación de la tecnología que abran paso a otras formas de vida sociales, políticas y estéticas” (ibid.: 84).

Es evidente que la inteligencia artificial transformará y reinventará varios aspectos de nuestra vida. En el debate actual, está la idea de que se trata de una “metatecnología”, es decir, tecnologías de propósito general, aplicables a muy diversas actividades que regulan otras tecnologías y que permiten la construcción de nueva información (Costa et al., 2023). Como señala Vercelli (2023),

[s]u mera existencia evidencia la articulación e integración de estas con otras redes, prácticas y procesos científico-tecnológicos más amplios. Al igual que ocurrió con el software (los programas de computación) en las etapas tempranas de la computación electrónica digital, en muchas ocasiones las IA también están indiferenciadas de los dispositivos y sistemas tecnológicos donde están incorporadas. (208).

Por tal motivo, necesitamos aprendizajes que nos preparen para este futuro en tiempo presente, pero esto implica concebir un futuro heterogéneo, situado, multicultural y diverso.

Entendemos que la incorporación de la IA no debe reducirse a una definición teórica, sino que debe integrarse como un modo práctico y diferente para fortalecer la actitud crítica y la toma de decisiones respecto de nuestros hábitos, especialmente en lo que tiene que ver con el análisis de datos y grandes volúmenes de información. Sostenemos a lo largo del libro que es vital deconstruir prejuicios que tenemos arraigados para una visión crítica de la IA.

Cuando no entendemos cómo funciona algo, tendemos a verlo como algo mágico, le tememos, le desconfiamos. Por tal motivo, este texto contribuye a la desmitificación de la IA. Queremos mostrar las bambalinas, sus mecanismos, explicar la mecánica básica de los sistemas de IA, reconocer los algoritmos en contextos cotidianos para desnaturalizarlos y tomar algunas decisiones respecto de qué queremos que ingrese en nuestras prácticas culturales y pedagógicas y qué dejamos afuera. Queremos que la fascinación por el entorno tecnológico deje lugar a una mirada reflexiva, interpeladora y comprensiva de sus alcances y límites.

En general, los textos o cursos sobre IA describen y explican el uso de herramientas que, de hecho, consideramos muy interesantes conocer, pero creemos que la posibilidad de producir, pensar, combinar, y no meramente usar, nos permite ir más allá de simples definiciones o soluciones dadas. Meter las manos en la masa siempre da mayores resultados.

El libro alienta a la toma de decisiones responsable, basada en experimentación, conceptualización y reflexión crítica. Esto implica dejar entrar interrogantes; vacilaciones, certezas e incertezas. Como una “mamushka”, va desarmando capas, encastrando piezas y construyendo una nueva visión de conjunto. Si bien el texto se focaliza en perspectivas educativas, creemos que puede ser un texto de apertura ciudadana respecto de estos temas. Conocer para comprender. Entender para actuar en consecuencia.

1. De Haro, J. J. (s.f.). Aspectos éticos y limitaciones | Inteligencia Artificial en Educación. Cedec-Intef. https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/inteligencia_artificial/aspectos_ticos_y_limitaciones.html.

2. Este párrafo fue compuesto a partir de dos artículos nuestros publicados en https://documotion.ar/.

PARTE I. LA IA: CONCEPTUALIZACIONES, INTERPELACIONES Y PROSPECTIVAS

PRIMERAS APROXIMACIONES A LA IA

Cuando se señala una tendencia, una nueva tecnología emergente, se intenta, antes que nada, dar una definición, enmarcarla dentro de una casilla como para poder ir describiéndola. Con la IA sucede algo muy particular, porque no es tan fácil encontrar una definición clara que sea exactamente igual para todos: ¿Es una tecnología? ¿Es una máquina? ¿Es una capacidad? ¿Es un sistema? ¿Es una teoría? ¿Es una herramienta? ¿Es una ciencia? Hasta el momento, podemos asegurar que es un conjunto de tecnologías y otras cuestiones, pero hasta ahí nomás. Hay muchos problemas para definir lo que es la IA y pocos consensos al respecto.

De todos modos, avancemos provisoriamente, con una primera definición propia:

La IA es una simulación (es decir, una imitación) de la forma en que los humanos piensan y actúan realizada por máquinas. Estas recopilan información (datos) con el objetivo de volverse más inteligentes para que puedan parecerse más a los humanos y desempeñarse mejor en aquello para lo que fueron diseñadas.

Entre las definiciones variadas sobre IA, listamos algunas de las que señala Cox (2022):

‘Tecnologías con la capacidad de realizar tareas que, de otro modo, requerirían inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento de voz y la traducción de idiomas’ (citado por el Comité Selecto de Inteligencia Artificial de la Cámara de los Lores, 2018: 14).

‘Máquinas que realizan tareas que normalmente requieren inteligencia humana, especialmente cuando las máquinas aprenden de los datos cómo hacer esas tareas’. (Gobierno del Reino Unido, 2021: 16).

La inteligencia artificial (IA) es “un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto dado de objetivos humanos definidos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para operar con diferentes niveles de autonomía”. (OCDE, 2020; traducción nuestra).

“En pocas palabras, la IA es una colección de tecnologías que combinan datos, algoritmos y poder de cómputo”. (Comisión Europea, 2020: 2)

Un conjunto de tecnologías y herramientas que tienen como objetivo reproducir o superar las habilidades en los sistemas computacionales que requerirían ‘inteligencia’ si los humanos fueran a realizarlos. Esto podría incluir la capacidad de aprender y adaptarse; sentir, comprender e interactuar; razonar y planificar; actuar de forma autónoma; o incluso crear. Nos permite utilizar y dar sentido a los datos. (UKRI, 2021: 4).