Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Isca

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

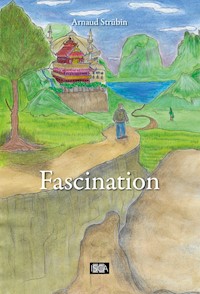

Arnaud Strübin est un biologiste et enseignant genevois passionné par la nature et les voyages en sac à dos.

Son deuxième récit,

Fascination, narre ses voyages: des steppes d'Asie Centrale aux jungles de Bornéo; des Monts Célestes du Tian Shan au temple de Borobudur.

A travers ses périples, lorsque la route se transforme en sentier boueux, il découvre le Monde et surtout l'autre. Au delà de la nature, il rencontre l'humain et sa générosité, dans une simplicité pure.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arnaud Strübin

Fascination

Récit

© 2021, Arnaud Strübin

Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.

ISBN 978-2-940723-03-4

À mon fils, László.

Bornéo

Sarawak

Kuching

Chaussures de marche aux pieds, j’arpente les rues de la capitale du Sarawak, l’état dayak malaisien. Sur la promenade, le long du fleuve du même nom, je ressens les dalles de béton alignées à mes pieds. Pas à pas, lentement, la brise au visage, je me sens vivre. Du haut de mes dix-neuf ans, ce premier grand voyage en solitaire est signe de liberté. Après avoir passé un mois à faire du volontariat dans un centre de réhabilitation et de conservation pour les orangs-outans et d’autres espèces en voie d’extinction, je me sens prêt pour de nouvelles aventures en dehors des sentiers battus.

Je croise des passantes, jeunes pour la plupart, qui, à chaque fois, me lancent un sourire et m’interpellent avec un chantik, qui signifie beau en bahasa, la langue malaise et indonésienne. Les touristes ne sont pas nombreux dans la région, j’en croise certains dans les échoppes du bord de fleuve, en quête d’artisanat local. La plupart d’entre eux ont opté pour le saroual indien, plus adapté à la vie de bohème et les chaleurs équatoriales.

De petits bateaux multicolores font la navette d’une rive à l’autre du fleuve Sarawak en déplaçant son eau jaunâtre, chargée par les sédiments – couleur typique de la troisième île la plus vaste au monde.

La promenade me mène en face du parlement de l’état de Sarawak, magnifique édifice à l’allure de temple bouddhiste chinois géant, formé d’un toit de tôle jaune en forme d’ombrelle.

Je n’avais jamais vu de tel monument auparavant.

Ma balade me mène dans des ruelles moins touristiques où les temples bouddhistes fumant d’encens voisinent avec les mosquées peintes en turquoise.

Les bâtiments de la ville font trois étages tout au plus et sont tous surplombés de toits de tôles rougeâtres et verdâtres, usés par un soleil de plomb.

Les kufis, chapeaux tissés musulmans, portés par les hommes, croisent les voiles multicolores des femmes, attachés par une broche au-dessous du menton.

Parfois, un passant me salue chaleureusement en me serrant la main, avant de tourner celle-ci, tendue, vers son cœur et de le toucher en signe du plus grand respect, pratique courante en Malaisie.

Le hasard me mène devant le musée ethnographique de la ville de Kuching – mot malais signifiant chat, la ville portant un culte à ce félidé. Il n’est guère spacieux, mais il comporte de vieilles photographies des nombreux peuples dayaks de Bornéo.

Les Dayaks sont les indigènes de l’île, les Indiens ancestraux kalimantanais.

Ces peuples vivaient essentiellement de la chasse et de la pêche en pleine forêt avant l’arrivée de l’orang belanda, le Hollandais, sur ses terres – nom qui désigne aussi, de manière comique, le nasique : ce primate au gros nez et à la besogne volumineuse.

Converties au christianisme, ces nombreuses tribus, anciennement chasseuses de têtes ou headhunters, forment la mosaïque culturelle de Bornéo.

Après le départ des colons, les Malais musulmans, anciennement issus des peuples thaïs, ont conquis l’île sans imposer leur religion. Plus récemment, les Chinois de religion bouddhiste se sont installés et se sont emparés des commerces locaux.

Le musée expose de nombreux objets artisanaux utilisés pour la pêche, la chasse et la construction des longhouses, ces maisons longues d’une cinquantaine de mètres, logeant tous les habitants d’un même village.

J’avais souvent été invité, lors de mon volontariat, dans ces longhouses, par les employés de la tribu Iban du centre dans lequel je travaillais.

Une hospitalité particulière y régnait, nous mangions du poisson et du riz à même le sol, avant de boire, chacun dans le même verre, à tour de rôle, l’alcool de riz frelaté local : l’arak. Après de nombreuses tournées, les soirées s’animaient rapidement et nous dansions tous, les uns dans les bras des autres ou en cercle, jusqu’au petit matin, sous l’œil méfiant des ancêtres du village, tatoués de la tête aux pieds.

Les tatouages de la tribu Iban sont très courants et caractéristiques de l’île. Ils sont composés de fleurs rafflesia, de créatures mystiques et d’armes tribales.

Certaines personnes âgées furent eux-mêmes des chasseurs de têtes. Tout un rituel ancestral existait autour de ces décapitations.

Un homme qui voulait s’accaparer la fille d’un village voisin devait défier sa famille entière. Tout d’abord il devait combattre le fils, la lance et le bouclier à la main. L’objectif de ce premier combat n’était pas d’abattre son adversaire, mais d’être capable de toucher son épaule avec son propre bouclier. Le soupirant, s’il gagnait, obtenait l’honneur de décapiter le jeune frère et toute la famille, avant de kidnapper la jeune femme qui n’avait pas son mot à dire.

Les crânes des exécutés étaient alors fièrement accrochés sur les portes de la longhouse pour repousser les mauvais esprits, du moins ce sont les histoires que les Iban m’ont contées.

Étonnamment, tout le monde semble actuellement bien s’entendre, chacun respectant les croyances et cultures des autres. Cette mosaïque culturelle est difficilement compréhensible, cela prend plusieurs semaines avant de bien s’en imprégner. Lorsqu’il est possible, ne serait-ce que de gratter la surface de cette richesse, on se sent empli d’une nouvelle vérité, bien loin des soucis extérieurs à l’île.

Ma visite du musée s’achève et ma promenade aussi. Je monte sur le toit de mon auberge, où un restaurant à ciel ouvert s’est improvisé, pour y avaler un morceau. Je me délecte du nasi goreng – littéralement : riz frit – qu’on me sert et j’observe le parlement au loin, à mesure que le ciel prend une teinte orangée.

À l’aube, je monte à bord d’un speedboat en direction de Sibu, une ville à l’est de Kuching.

Le bateau remonte le fleuve Sarawak jaunâtre à une allure folle jusqu’en pleine mer de Chine. Les vagues me rendent rapidement nauséeux et je passe plusieurs heures la tête dans un sac en plastique empli de muffins, en me demandant si je vais y vomir ou non.

Des passagers s’approchent de moi et me proposent gentiment leur aide, ils sont deux amis tchèques de la quarantaine, je leur dis que tout va bien, mis à part le mal de mer.

Nous discutons brièvement, ils sont vraiment sympathiques et ont l’allure de deux aventuriers ayant fui leur routine centre-européenne pour un périple d’une durée indéterminée.

Après quelques heures interminables, nous quittons la haute mer de Chine méridionale pour pénétrer, à contre-courant, un nouveau fleuve aux eaux jaunâtres et polluées d’essence aux reflets arc-en-ciel. De longues barques transportent des dizaines de troncs d’arbre encore intacts, fraîchement abattus. Ces tonnes de bois me démontrent une triste réalité, celle de la déforestation massive de la forêt de Bornéo. Notre petit speedboat ne fait bientôt plus le fier à côté de ces immenses cargos plats, surplombés d’arbres millénaires.

Le fleuve Rajang est sinueux et comportes des dizaines de canaux secondaires aux teints allant du jaune pâle au vert.

Sibu – Bintulu – Miri

Sibu m’apparaît alors, au loin, c’est un minuscule port délabré, rien de plus.

Mes nouveaux amis tchèques me proposent de les suivre en direction de Bintulu, je refuse car ma nausée me cloue au sol. Je préfère, à tort, suivre un couple d’Italiens qui m’assure vouloir souper en ma compagnie. Je me retrouve dans une piaule infecte et sans même une fenêtre car ce même couple avait voulu choisir l’hôtel le moins cher. Le soir venu, je toque à leur porte à plusieurs reprises, l’Italien m’envoie paître, sa copine refuse de sortir.

Je m’en vais donc manger seul quelques buns dans un petit restaurant chinois du coin, un peu triste d’avoir quitté Kuching et mes amis du centre de conservation pour les orangs-outans. J’attire l’attention du jeune cuisinier. Il ne parle pas un mot d’anglais, mais il m’accompagne avec une bière et beaucoup d’empathie pour un jeune blanc ayant quelque peu perdu son chemin.

Je découvre, au petit matin, la pagode à sept étages de Sibu et son immense marché. Je sillonne les ruelles de cette petite ville en quête de quelque chose que je ne saurais décrire. Certains pauvres dorment couchés à même le sol en plein milieu du marché, il faut pratiquement les enjamber, je ne sais pas vraiment comment réagir face à ces nouvelles impressions qui m’arrivent de toute part. J’avais voulu jouer au gros dur, à l’aventurier, je me sens à présent bien petit dans cet immense Bornéo, bien loin des touristes en quêtes de fonds marins de Sipadan.

Dans les ruelles, de jeunes prostitués m’abordent sans arrêt et tentent de me corrompre, je leur souris d’un air sincère et trace ma route, sans prendre le temps ni le risque de m’arrêter plus longtemps.

Il semblerait que l’homme blanc soit très apprécié ici, probablement plus pour son porte-monnaie que pour son physique, comme il est d’usage ailleurs.

Ma route me mène ensuite à Bintulu, autre bourgade polluée et dénuée de tout intérêt, du centre Sarawak. Je réalise très vite que voyager seul, de petits hôtels en petits hôtels, dans ces coins reculés du monde, va me paraître long si je ne me démène pas plus pour rencontrer du monde et sociabiliser.

Il est évidemment plus facile de le faire en rencontrant des voyageurs dans les auberges de jeunesse, mais ce concept n’est apparemment pas arrivé jusqu’à Bintulu. J’ai, par ailleurs, dû manquer de peu mes amis tchèques à qui j’avais complètement oublié de demander le numéro de téléphone.

Trois heures d’autocar à travers des plantations infinies de tristement célèbres palmiers à huile me permettent de rejoindre ma prochaine destination : les grottes de Niah.

Je m’installe dans une chambre humide et à la forte odeur d’urine de macaque chapardeur, à laquelle je commence à m’habituer. Cette piaule ne me servira que peu et je ne compte pas m’y attarder. Au restaurant-bar du parc, je fais la connaissance rassurante de deux Françaises de la cinquantaine. Elles sont charmantes et intriguées de rencontrer un si jeune homme voyageant seul dans ces contrées lointaines.

Il est difficile pour moi de savoir comment sympathiser sans me montrer trop intrusif. Bavarder me fait du bien, c’est indéniable, surtout que ces quelques échanges sont les seuls que j’aie depuis quelques jours. Mais je ne veux pas m’imposer non plus dans les vacances des autres et, souvent, je ne m’étale guère sur ma vie privée.

Le crépuscule gagne la cour du restaurant-bar des grottes de Niah et je rejoins ma piaule puante pour y lire, lampe au front, quelques passages de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier. Je m’imprègne tout à fait des récits de cet écrivain voyageur genevois qui partit en compagnie de son ami Thierry Vernet, en Fiat topolino, de Belgrade à Kaboul ; avant de rejoindre le sous-continent indien et de s’échouer à Ceylan.

À l’époque, il n’avait que vingt-trois ans et ses écrits, décrivant les lieux rencontrés avec une extrême précision, me donnent le courage d’avancer.

Pour découvrir ce monde, je dois marcher seul et sans le biais des filtres multiples d’autrui. Mes filtres à moi auraient meilleur temps de tomber un à un pour me permettre d’apprécier chaque instant de cette vie que je me suis généreusement offerte.

La solitude me frappe au réveil et m’extirpe de l’odeur azotée qui émane de la bicoque dans laquelle j’ai fermé l’œil. Il est temps pour moi, avec grand optimisme, de frapper à nouveau le sol de mes grosses godasses délavées. Un petit sentier longeant la roche et à ras de falaise m’entraîne et m’enfonce petit à petit sous terre, jusqu’à l’entrée de cette gigantesque cave.

Les grottes de Niah sont d’immenses chambres souterraines au plafond de plus de cinquante mètres de hauteur. Ils sont si hauts qu’ils laissent pénétrer assez de lumière pour donner l’illusion qu’on est toujours à l’extérieur. De nombreux sentiers s’enfoncent dans des parties plus reculées des caves et vers d’autres chambres qui refont surface.

Les hirondelles et martinets y ont trouvé refuge pour y construire leurs nids – nids qui finiront probablement frits dans l’assiette d’un Malais du coin.

En faisant défiler les plafonds millénaires de ma lampe frontale, je découvre des chauves-souris par millions, grouillant tels des messagers du vice, terrés là, en attendant que la lumière baisse.

Ces mammifères volatiles couinent frénétiquement et, bien que la plupart des ultrasons qu’ils émettent soient inaudibles, ils résonnent assez pour que mes oreilles sifflent. Quelques ossements humains sont présents sur le site, presque aussi vieux que les plus anciens ossements jamais retrouvés et laissés ici à la portée du premier venu, c’est que peu de gens font le déplacement.

Il est temps pour moi de continuer ma route. Un autocar me mène, pendant trois heures, sur une route étonnamment parfaitement goudronnée, à travers quelques milliers de palmiers appartenant aux gros lobbys de l’huile de palme, à ma prochaine destination : Miri. Les passagers ont des visages fascinants, complètement ronds et aux grands yeux globuleux, la peau caramel, typique des dayaks autochtones. Certaines femmes portent le goitre, inflammation de la thyroïde due à un manque flagrant d’iode.

J’arrive de nuit à Miri, dans une charmante auberge tenue par une Chinoise du coin. Son style est très vieillot avec des tapisseries de fleurs multicolores et des canapés anciens à boutons. Je m’écroule. Les vibrations des murs me réveillent à l’aube, à mesure qu’un ouvrier perce des trous sur la paroi contre laquelle est posé mon lit.

Au petit déjeuner, je retrouve par hasard deux têtes connues : ce sont Bruno et Yaros, les deux Tchèques rencontrés sur le speedboat faisant la navette de Kuching à Sibu. Ils sont très chaleureux et m’offrent un grand sourire et une accolade. C’est agréable de les recroiser par pur hasard.

Dans la partie malaisienne de Bornéo, les routes longent essentiellement la côte de la mer de Chine méridionale, les voyageurs se déplacent donc tous d’un sens ou de l’autre, le long du même tracé.

Miri n’a pas beaucoup plus d’attrait que Bintulu ou Sibu, mais elle m’apparaît bien plus sympathique du fait que j’ai retrouvé mes compagnons de route.

Nous nous retrouvons pour manger au restaurant dans les dédales de ruelles que forme la petite ville. Nous suivons les chaises en plastique bleu qui nous indiquent où l’on mange vraiment local, c’est une habitude qu’on prend vite en Asie du Sud-Est.

Ce restaurant qui expose des aquariums colorés fera bien l’affaire. Nous sommes entourés de locaux affamés qu’on distingue entre deux nuages de fumée émanant du grill à poisson. L’ambiance traditionnelle est au rendez-vous. Nous avons la chance de pouvoir choisir notre propre poisson dans les bacs. J’en choisis un bleu ciel, c’est un poisson-perroquet directement pêché dans les criques du coin. Sa chair est tendre et la compagnie de mes deux camarades quarantenaires m’emplit de joie.

Ils sont étonnamment enthousiastes de ma présence malgré notre différence d’âge et nous partageons beaucoup sur nos ressentis et sur le voyage de manière générale. Bruno est noiraud, barbu aux yeux sombres, alors que Yaros est châtain aux yeux bleus. Les deux compères partagent la taille respectable d’un mètre quatre-vingt-cinq. Malgré un regard dur, courant dans les pays de l’Est, ils passent leur temps à me raconter des histoires gênantes l’un sur l’autre tout en éclatant d’un rire retenu.

La soirée est légère et les bières Tiger n’y sont pas pour grand-chose. Il est déjà temps de nous quitter, mes amis tchèques partent pour le micro-état de Brunei et je m’envolerai bientôt pour le parc de Mulu à l’intérieur des terres de Bornéo. Je change d’auberge pour y trouver un peu plus de compagnie et je rencontre, à nouveau, une vieille hôte chinoise de soixante ans passés, qui tient boutique.

Un de ses collègues, plus jeune, est en train de consommer une cigarette des plus illégales sachant que la consommation d’illicites est punie de la peine de mort dans la région. Cette anecdote ne me met pas vraiment en confiance, mais bon, je passe outre. Ce soir-là, un orage éclate et des trombes d’eau s’abattent sur Miri, à tel point que tous les membres de l’auberge sont coincés ici. Je rencontre un couple de Canadiens voyageant à travers l’Asie du Sud-Est, ils sont très sympathiques et ouverts d’esprit, alors on passe la soirée ensemble.

La pluie s’intensifie et des nouvelles inquiétantes nous parviennent, celles de l’onde de choc du séisme survenu au large des côtes japonaises. Malgré la distance qui nous sépare de l’archipel nippon, il y a des doutes persistant quant au risque de tsunami ici, à Bornéo. Certaines plages sont évacuées de leurs touristes, en prévention, nous restons cloîtrés à l’auberge, écoutant le bruit torrentiel des flots qui s’abattent sur nous.

Les Canadiens souhaitent eux aussi se rendre à Mulu, mais ils n’ont pas eu de place sur le vol que je prendrai le lendemain. Comme alternative, ils décident de parcourir les sept heures de pirogue qui permettent de rejoindre le parc.

Ils partent à l’aube, à la première accalmie. La propriétaire de l’auberge insiste pour que je prenne, avec moi dans l’avion, un carton rempli de vivres pour les Canadiens. Celui-ci est déjà scellé et elle refuse que je l’ouvre pour vérifier son contenant.

Incapable de vérifier ses dires, je refuse de le prendre au dernier moment par crainte de son contenu, on ne sait jamais, je préfère suivre mon instinct de nature prudente.

Un petit avion mono-hélice pouvant transporter une trentaine de passagers décolle du tarmac en direction du parc de Mulu. En prenant de l’altitude, je prends mieux conscience de l’ampleur des dégâts causés à l’île par la déforestation.

Des damiers, à perte de vue. Ces damiers représentent tous des cultures, encadrés, de millions de palmiers à huile. Ces milliers d’hectares furent un jour une forêt primaire vieille de millions d’années, accueillant des milliers d’espèces endémiques, que ce soient des insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères.

La plus connue de toutes est l’emblème de Bornéo : l’orang-outan.

Je réalise à présent mieux l’action de Leo, directeur du centre de conservation dans lequel j’avais travaillé pour la réhabilitation et surtout l’entretien d’individus issus d’espèces en voie d’extinction. Bien que son action soit une goutte d’eau dans l’océan, son enseignement et sa détermination résonneront longtemps dans mon cœur et dans celui de chaque personne qui l’aura rencontré.

Des damiers verts, à perte de vue, où ai-je mis les pieds ? Où est la jungle immaculée qu’on m’avait décrite dans les documentaires ? Pourquoi tous ces palmiers ?

Pour de l’huile bon marché utilisée dans la plupart des biscuits et cosmétiques en tout genre. Pour produire toujours moins cher et acheter toujours plus. Les gros efforts de sensibilisation et de transparence quant à la provenance des ingrédients n’ont pas encore suffi à freiner l’immense lobby des multinationales impliquées dans ce commerce sanglant.

La forêt meurt et il est difficile pour l’Homme, qui s’est coupé de ses racines, de comprendre à quel point ce désastre pourrait mener à sa propre perte, à sa propre extinction.

Un milliard de palmiers à huile plus tard, des collines boisées apparaissent et la forêt primaire refait surface, elle est impressionnante et inspirante.

Derrière ces mille collines, le moustique perd de l’altitude et atterrit sur un tarmac au milieu de la jungle environnante. Je vais directement récupérer mon paquetage à l’arrière de l’appareil et je marche jusqu’au village. Je dois signer un registre à l’entrée et je patiente donc derrière un jeune barbu bouclé qui n’a pas l’air pressé. Il me salue et me tend son stylo, je découvre alors dans le registre qu’il est Suisse lui aussi ; de plus, nous allons loger dans le même dortoir.

Nous nous serrons la pogne et nous nous présentons, il s’appelle Andy et il est originaire de Zurich. En voyageant, on se rend vite compte que les Suisses allemands sont bien plus représentés que les Suisses romands, souvent aux abonnés absents.

Nous nous baladons entre les cahutes jusqu’à notre piaule, un parquet de bois rare et quelques matelas déposés à même le sol sous un toit de poutres, cela fera amplement l’affaire. Les Canadiens ne sont toujours pas arrivés et je suppose qu’ils sont toujours en train de subir le trajet en barque sous la pluie.

Avec Andy, nous décidons d’en profiter pour explorer un peu la forêt alentour. Nous nous parons de nos chaussures de marche et de nos sacs à dos, et nous quittons notre piaule et ses grandes planches de parquet vernies.

Après seulement quelques minutes de marche en suivant le sentier, nous sommes complètement submergés par une forêt primaire intacte et luxuriante.

Nous apprenons à nous connaître, Andy est un peu plus âgé que moi, il a 21 ans et il est déjà marié. Son voyage est pour lui l’occasion de se ressourcer, de faire le point sur sa vie, avant de reprendre des potentielles études. Après avoir passé la barrière de son côté très Suisse allemand fermé d’esprit, je découvre un jeune homme gai et pas si différent de moi finalement.

Le ciel s’assombrit instantanément, telle une toile. Nous n’avons pas le temps de sentir les premières gouttes que des trombes d’eau s’effondrent déjà sur nos têtes. Nous nous mettons à courir sur le sentier, en évitant les troncs d’arbre. Celui-ci monte en pente et nous amène bientôt à l’entrée d’une grotte calcaire. Il est temps pour nous d’allumer nos lampes frontales pour y voir plus clair. Nous nous engouffrons plus profondément dans la caverne.

Andy s’arrête à plusieurs reprises pour me montrer des insectes. Nous avons en commun notre attrait pour la nature. Cette fois-ci, il dirige le faisceau de sa torche en direction d’un gros mille-pattes noir et rouge, il est magnifique. On le reconnaît car il a deux paires de pattes par segment et non pas une seule paire par segment comme les centipèdes qui, eux, sont extrêmement venimeux.

Certains, à Bornéo, font la taille d’un petit serpent et peuvent injecter plus d’une dizaine de venins différents des pattes de leur septième segment. La piqûre d’une telle créature peut s’avérer mortelle pour le plus robuste des Hommes. Le mille-pattes en face de nous, avec son dos arrondi en arc-de-cercle et sa démarche constante, n’a pas l’air bien farouche.

La grotte s’enfonce dans le sol puis débouche à l’extérieur à plusieurs reprises. La pluie s’intensifie encore et le crépuscule nous surprend vite, il est l’heure de rejoindre le camp, nous continuerons nos escapades au lever du jour.

Après un rapide souper composé de nouilles instantanées, nous regagnons notre sac de couchage respectif avant de sombrer dans le plus profond sommeil. Sommeil dérangé par l’arrivée tardive, en pleine nuit, des Canadiens précédemment rencontrés à Miri.

Le couple nous raconte brièvement son calvaire de douze heures à travers la jungle sur une barque de fortune, sans toit et en plein soleil avant l’arrivée des averses.

Les vacances idylliques semblent avoir été compromises par l’instabilité du climat local.

Je pars seul à l’aube sur une barque à moteur pour m’enfoncer un peu plus dans cette nature immaculée. Le barreur n’est guère bavard, mais je profite de ce moment de silence, seul à l’avant de la pirogue, pour m’émerveiller de scène de vies le long du cours d’eau.

Des femmes et leurs filles font la lessive, accroupies, à même les rivières, vêtues de toges colorées et munies de grands bacs en plastique rose ou orange. Elles vivent dans ces villages faits de huttes de chaume aux toits triangulaires et sur pilotis, comme leurs ancêtres vivaient déjà il y a des milliers d’années.

Leurs visages sont arrondis et lisses comme la pierre de lune. Leurs yeux sont ronds, comme on n’a pas l’habitude d’en voir en Asie. Ces villageois subsistent principalement grâce à la pêche et quelques arbres fruitiers. Le tourisme ne leur rapporte que peu, il n’y a pas foule au parc de Gunung Mulu; ce qui est dû à sa situation géographique isolée et son manque d’attrait sauvage, les fameux orangs-outans ayant disparu des lieus il y a déjà bien longtemps.

Après quelques grottes visitées de plus à mon actif – toutes les mêmes, finalement –, ma croisière se termine et je regagne le camp. Je retrouve Andy et le couple canadien, et nous nous rendons à une quinzaine de minutes à pied de notre maison pour y attendre le coucher du soleil.

En effet, un spectacle est attendu à l’entrée d’une des plus grandes cavernes du coin, le bat exodus, littéralement : l’exode des chauves-souris.

Nous nous installons sur le porche d’une vieille bâtisse et nous y installons des chaises en plastique bleu, les mêmes qui indiquent qu’un restaurant de rue est délicieux.

Bière à la main, on se sent bien. Les Canadiens nous racontent leurs voyages et leurs projets, ils sont vraiment agréables et loquaces. Je me rends compte que la plupart des voyageurs sous ces latitudes transhument pendant des mois et adoptent un nouveau style de vie, loin du stress et des responsabilités occidentales. Ils vivent beaucoup mieux avec beaucoup moins.

Le soleil se couche et nous nous impatientons, aucune chauve-souris ne montre le bout de son crâne. Nous nous disons que ce n’est pas pour cette fois, qu’on n’a pas de bol, quand la première vient alors à voler hors de la grotte.

Elle est rapidement suivie par une deuxième, puis cinq, puis dix.

Bientôt, dans un bruit assourdissant – et encore, on ne capte pas la plupart des ultrasons émis par ces créatures fantasques –, des milliers, que dis-je, des millions de chauves-souris de la taille d’une paume, s’évadent toutes ensemble de cette cave, en quête de proies volatiles en tout genre.

Elles commencent rapidement à former un serpent de plusieurs kilomètres dans le ciel. Celui-ci ondule comme le ferait un python, c’est une vision fantastique. Le spectacle dure plusieurs minutes jusqu’à ce que la dernière chauve-souris soit finalement sortie, à l’affût d’insectes.

Le lendemain, il est déjà temps pour moi de quitter Mulu et de m’envoler vers d’autres horizons. Les Canadiens partent en trek et s’enfoncent dans la jungle ; Andy, quant à lui, continue ses aventures en solitaire vers le centre de l’île ; pour ma part, je prends un vol pour Kota Kinabalu et je quitte définitivement l’état du Sarawak : terre de chasseurs de têtes, de culture ancestrale et d’animisme, pour me rendre dans l’état de Sabah, au nord-est de Bornéo.

Sabah

Kota Kinabalu

Le taxi se faufile dans les ruelles désorganisées de la ville en braquant à droite, puis à gauche. Son chauffeur est chinois et très souriant. Je lui épelle une fois de plus le nom de l’auberge dans laquelle je souhaite me rendre ; maintenant qu’il a compris l’adresse, il semble bien la connaître. Quelques instants plus tard il me dépose devant un grand bâtiment à la peinture jaune délavée et il me fait un bon prix pour la course. Je sors du coffre mon gros sac à dos Mammut vert, gris et beige – déjà pas mal usé par la route – et je monte les escaliers du bâtiment à l’architecture douteuse. On me mène à un dortoir commun dans lequel je dépose mes affaires avant de me rendre à la salle commune avec l’espoir d’y rencontrer quelqu’un pour ne pas passer la soirée seul.

Les deux premiers visages que j’aperçois sont, par le plus grand des hasards, ceux de Yaros et Bruno, quelle bonne surprise !

Une fois encore, sans même avoir pris la peine d’échanger nos numéros de téléphone, nos routes se croisent, ça doit être le destin. Nous nous serrons fort dans les bras et nous prenons le temps de nous raconter nos aventures autour d’un verre de bière Tiger – fameuse dans l’archipel.

Comme le veut la tradition, nous décidons de retourner manger du poisson grillé au marché de nuit local. Ils m’entraînent dans les dédales de ruelles de Kota Kinabalu et ce jusqu’au port de la petite ville côtière. Celui-ci comporte un grand marché fait de nombreuses échoppes et restaurants. Ils sont collés les uns aux autres et reliés entre eux par des toiles multicolores qui protègent les clients de la pluie. Nous y trouvons une minuscule table libre autour de laquelle nous prenons place.

La serveuse est charmante. Plus que cela, elle est magnifique. Son voile vert émeraude laisse découvrir un visage doux, des yeux en amandes, des lèvres pulpeuses qui invitent au baiser. Cette femme m’enivre. Je lui baragouine maladroitement les quelques mots de bahasaque je connais et n’oublie pas de lui dire : kamu chantik (tu es belle). Cela la fait beaucoup rire, elle nous dévoile alors son sourire et ses dents noircies, se chevauchant les unes les autres. Plutôt que de me repousser, cette dentition aux attraits non conformes me ferait presque l’effet inverse. Je crois que ce qui m’attire, plus que son physique, c’est la différence culturelle entre nous deux. Moi, voyageur solitaire occidental éduqué à la théorie de l’évolution et elle, Malaisienne de Bornéo, musulmane, serveuse dans le fish market de Kota, cela en ferait une belle histoire ! D’un autre côté, je n’insiste pas plus à la courtiser, c’est bien comme cela aussi, à distance, sans que mon frontalisme vienne gâcher ce moment de rêve enfantin.

De leur côté, je les fais bien marrer, Yaros et Bruno. Et ils me le rendent bien avec leurs vannes à l’égard de l’un et l’autre.

– Tu sais, Arnaud, Yaros est un vrai dragueur ! Mais il s’est fait larguer par sa copine avant de partir pour ce voyage. Quel naze, ce mec ! dit Bruno sur un ton sarcastique.

– Il a raison, tu sais, je suis un naze, répond Yaros en éclatant de rire. Mais lui, il n’avait même pas de copine en partant, c’est tout dire !

– Il dit vrai, j’ai eu une copine, mais je suis seul depuis un certain temps, libre comme l’air.

– Je suis aussi libre comme l’air, leur dis-je, je fais ce que je veux et quand je veux, sans que quiconque puisse me dire ce que j’ai à faire ou qu’il essaie de me diriger.

– Tu as tout compris, Arnaud, c’est ça la vie, annonce Yaros, après avoir repris son souffle.

Ils me regardent de leurs yeux bleus et noirs, avec bienveillance, la serveuse de ce restaurant intimiste et en plein air, a ce même regard. Cependant, le sien a quelque chose de plus, celui du charme et de la pureté. Je suis à ma place ici.

Kinabatangan

Cela fait maintenant six semaines que j’ai quitté la Suisse, quinze jours déjà que j’ai quitté le centre dans lequel je faisais du volontariat.

Payer pour travailler, quelle drôle d’idée tout de même. C’est le prix qu’un jeune homme comme moi avait été prêt à payer pour vivre quelque chose de différent, une expérience de vie. Le prix que j’avais été prêt à payer pour voir des espèces en voie d’extinction, pour me sentir utile contre la perte de notre biodiversité.

Utile, je me suis rendu compte que je ne pouvais l’être à une grande échelle ; je me suis rendu compte que mes bras et ma volonté étaient moins nécessaires au maintien d’un centre écologique que l’argent de mon portefeuille.

L’argent, le nerf de la guerre, mais aussi de la conservation. Mon argent a servi à nourrir les bêtes, construire un ou deux murs et faire tourner la machine. Mes bras, quant à eux, ont servi à nourrir ces mêmes animaux, nettoyer leurs excréments à l’odeur de papaye fermentée et construire une parcelle en bois à travers la jungle sur des fondations rongées par les termites. Cela restera une expérience unique dans ma mémoire, mais, si vous avez une vraie conscience écologique, je vous déconseille de payer pour travailler. Depuis, j’en apprends tous les jours sur les habitants de Bornéo et sur ses espèces tant menacées.

Je grimpe dans un 4×4 en direction d’une des rares zones encore protégées de l’île où il est encore possible d’observer des orangs-outans sauvages, ce qui est l’un de mes objectifs ici. Je quitte une fois de plus mes deux acolytes, cela devient une habitude, Bruno et Yaros me regardent partir d’un air attendri car, d’une certaine manière, sans rien dire, nous savons que nous allons nous revoir. La voiture file sur une route parfaitement goudronnée, entre les palmiers à huile, en évitant les troupeaux de bovins qui traversent, en direction de la rivière Kinabatangan.

Ces palmiers, hauts de quelques mètres seulement, élongent leurs longues et larges palmes d’un vert obscur, affaissées sous le poids de centaines de kilos de fruits à coque. C’est de leurs fruits qu’on obtient l’huile tant désirée par les acheteurs : la moins chère du marché, mais à quel prix pour la nature !

Rien d’autre à l’horizon que ces palmiers, pas de villages, pas de jungle. À mesure que nous sortons des sentiers battus, la route se transforme en sentier boueux et difficilement praticable. La pluie torrentielle, qui s’abat sur nous sans prévenir, n’aide en rien à cela.

La luminosité baisse, le crépuscule approche, lentement. Le chauffeur reste silencieux, alors je fais de même. Le passage de la route goudronnée, sillonnant les plantations de palmiers à huile au sentier boueux en plein milieu d’une plaine aride, s’est fait sans transition. Nous passons quelques petits ponts métalliques d’un rouge craquelé ainsi que de grosses flaques qui font monter l’eau au niveau de la portière. Le 4×4 s’arrête en face d’une rivière, cette fois-ci infranchissable, le chauffeur éteint le moteur : la Kinabatangan.

Je lui paye son dû et je sors mon gros sac à dos de l’arrière de la voiture. J’embarque alors dans une pirogue qui me fait traverser la rivière. Sur l’autre rive, j’aperçois quelques baraquements en bois et sur pilotis. C’est le campement dans lequel je resterai ces prochains jours. On m’y accueille chaleureusement, comme toujours sur cette île. Je dépose mes affaires et je rejoins la hutte principale pour le dîner.

C’est franchement sympa, tous les travailleurs et voyageurs du camp mangent ensemble et le contact avec les locaux se fait immédiatement, surtout avec ceux qui parlent bien anglais.

Au programme le lendemain, la recherche des orangs-outans sauvages de Bornéo. Effectivement, il est possible d’en observer sur les rives de la rivière Kinabatangan. C’est même l’un des meilleurs endroits au monde pour en apercevoir.

Il y a quelques milliers d’années, les orangs-outans vivaient dans toute l’Asie en compagnie d’autres familles de grands singes, aujourd’hui éteintes.

À présent, ils ne vivent que sur les îles de Bornéo et de Sumatra, toutes deux en Indonésie – précisons que Bornéo est divisée entre la Malaisie et l’Indonésie, mais aussi Brunei.

La plus grande espèce des deux, l’orang-outang de Sumatra, ne vit aujourd’hui plus que dans la région de Médan et de la Banda Aceh, une région difficile d’accès à cause des crues et au passé mouvementé entre tsunamis et extrémistes islamistes radicaux.

L’espèce est reconnaissable par sa grande taille, mais aussi par la couleur de son poil qui tire vers le roux poil de carotte. La longueur de ses poils peut varier d’un individu à l’autre selon son statut social, mais elle a tendance à atteindre des longueurs ahurissantes chez les mâles dominants de Sumatra.

On reconnaît également ces mâles dominants grâce à leur couronne de graisse autour du visage. Plus cette couronne est imposante, plus le mâle possède un statut élevé dans la hiérarchie. Finalement, ils se distinguent par leur barbe claire et leur visage rond, gris, aux reflets bleutés.

Les orangs-outans de Bornéo, quant à eux, sont significativement plus petits – comme c’est la tendance pour toutes les espèces de l’île –, au pelage plus foncé, cuivré, au visage presque noir et aux poils plus courts. On ne les trouve que sur l’île de Bornéo et majoritairement dans la partie indonésienne (Kalimantan) de l’île.

Cette région subit encore plus la déforestation, les feux de forêt démesurés et incontrôlés, ainsi que le commerce animal que la partie malaisienne. Elle est d’autant plus inaccessible par la route et les chances d’y croiser un individu sauvage sont donc moindres, sauf expédition ou visite de centres de protection et de conservation (individus nourris, habitués à l’Homme, considérés comme semi-sauvages).

On estime aujourd’hui l’espèce à environ 14 000 orangs-outans de Sumatra et 100 000 orangs-outans de Bornéo. L’espèce (comprenant les deux sous-espèces) aurait perdu la moitié de sa population en moins de deux décennies à cause de la déforestation et donc de la perte de son habitat. Ce n’est pas difficile à imaginer lorsqu’on effectue un voyage sur l’île.

Les rives du fleuve Kinabatangan sont donc l’un des derniers refuges pour l’« Homme de la forêt ». J’espère vraiment avoir la chance de pouvoir en observer de mes propres yeux pendant mon périple.