9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

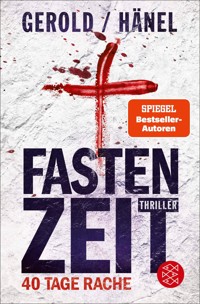

Hochspannend und dramatisch: Der neue Standalone-Thriller des Autorenduos Ulrike Gerold und Wolfram Hänel. Auf dem Marktplatz neben der Kirche wird ein Mann aufgefunden – nackt, von Kopf bis Fuß in Asche eingerieben und mit einer Ziffer auf der Stirn. Im Krankenhaus wird bei dem bekannten Restaurantkritiker eine extreme Unterernährung festgestellt. Kriminalkommissarin Hannah Meyer, die gerade erst aus dem hohen Norden in die Alpen versetzt wurde, vermutet einen Zusammenhang zwischen der Tat und den religiösen Praktiken der Fastenzeit. Als weitere Personen aus der Gastronomieszene verschwinden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Fastenzeit dauert noch drei Wochen – und das ist zu lang, um ohne Nahrung zu überleben. Doch unerwartet sieht sich Hannah mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert – und der Fall wird zur persönlichen Zerreißprobe für sie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Wolfram Hänel | Ulrike Gerold

Fastenzeit. 40 Tage Rache

Thriller

Über dieses Buch

Sie haben dich. Gefangen und eingesperrt. Wie lange kannst du ohne Essen überleben? Auf dem Marktplatz neben der Kirche wird ein Mann aufgefunden – nackt, von Kopf bis Fuß in Asche eingerieben und mit einer Ziffer auf der Stirn. Im Krankenhaus wird bei dem bekannten Restaurantkritiker eine extreme Unterernährung festgestellt. Kriminalkommissarin Hannah Meyer, die gerade erst aus dem hohen Norden in die Alpen versetzt wurde, vermutet einen Zusammenhang zwischen der Tat und den religiösen Praktiken der Fastenzeit. Als weitere Personen aus der Gastronomieszene verschwinden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Fastenzeit dauert noch drei Wochen – und das ist zu lang, um ohne Nahrung zu überleben …

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ulrike Gerold und Wolfram Hänel sind ein eingespieltes Autorenpaar. Seit vielen Jahren schreiben sie Romane, Kinder- und Jugendbücher, Theaterstücke sowie Sachbücher. Bei den S. Fischer Verlagen erschien zuletzt der Thriller »Rauhnächte«. Beide Autoren leben in Hannover.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main

Das Werk wurde durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.

Vignette: © Freepik/www.freepik.com

Redaktion: Ruggero Leò

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung: Shutterstock

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491766-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Motto

Vorspiel

1. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

2. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

3. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Epilog

Nachbemerkung

Danksagung

Es gibt nicht die eine ganze Wahrheit. Es gibt immer nur verschiedene Facetten, hinter denen sich neue Türen verbergen, die womöglich für immer verschlossen bleiben.

Vorspiel

Er weiß nicht, wo er ist. Aber er muss weiter. Seine Beine tragen ihn nicht mehr. Er kriecht jetzt auf allen vieren. Und er spürt, wie er mit jeder Minute schwächer wird. Seine Muskeln weigern sich, ihm zu gehorchen.

Er braucht Hilfe. Alleine hat er keine Chance, und dann war alles vergebens. Aber da ist niemand. Nur der Schnee. Der Schnee und die Kälte.

Die Kälte ist nicht gut für ihn! Sein Körper schafft es nicht länger, gegen das Absinken der Temperatur anzukämpfen. Er hat nicht mehr genügend Energie, schon lange nicht mehr. Zwei Wochen sind es jetzt. Über zwei Wochen, siebzehn Tage, wenn er richtig gerechnet hat. Siebzehn Tage ohne Nahrung. Nur diese eine Tasse Kräutertee, die sein Peiniger ihm morgens neben die Pritsche in der engen Zelle gestellt hat. Manchmal hat er es auch vergessen. Mit Absicht, da ist er sich sicher!

In den ersten Tagen war es am schlimmsten. Als sein Gehirn an nichts anderes denken konnte als an Essen. Laut geschrien hat er vor Hunger. Die stechenden Schmerzen im Bauch waren unerträglich. Die Trockenheit im Mund, und dann die Kopfschmerzen, das Schwindelgefühl, die zunehmende Schwäche. Die Panik, als er gemerkt hat, wie sein Herz das Blut immer langsamer durch die Adern pumpte.

Die Krämpfe, die Erschöpfung, die Verzweiflung. Und das Wissen, dass ab vierzig Prozent Gewichtsverlust der Todeskampf beginnt. Dass Dicke nicht langsamer verhungern als Menschen, die immer Maß gehalten haben. Das Wissen, wie das Ende sein wird.

Beim Fasten gibt es eine Zeit der Euphorie. Aber wenn du verhungerst, ist da nichts als Verwirrung, Angst, Depression. Dann kommen die Spasmen, die unkontrollierten Muskelzuckungen, wenn der Körper auf die letzten Energiereserven zurückgreift. Der Blutzuckerspiegel sinkt bis zum Koma ab. Die Organe versagen. Aber noch arbeitet dein Gehirn. Du bist eine lebendige Leiche, bis endlich alles in einem weißen Nebel versinkt und du erlöst wirst.

Er hat schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Er hatte sich abgefunden mit seinem Schicksal. Er wollte nur noch, dass es endlich vorbei war. Selbst als sich ihm die unerwartete Chance zur Flucht bot, hat er noch gezögert. Als wollte er es nicht glauben. Als würde sein Gehirn ihm einen bösen Streich spielen, ihm einen Ausweg vorgaukeln, den es in Wirklichkeit nicht gab. Aber er hat allen Willen zusammengenommen, es war eine fast unmenschliche Anstrengung, an die er sich nur bruchstückhaft erinnert. Fetzen wirrer Bilder. Die Angst, dass er es doch nicht schafft. Dass die Zeit nicht reicht, dass er nicht schnell genug ist. Dass alle Anstrengung vergeblich war. Alle Angst und alle Schmerzen.

Aber er hat es geschafft. Da ist jemand, der ihm helfen wird. Ein Mann mit einer Geige. Und der Mann spielt nur für ihn ganz allein. Er kann die Melodie nicht hören, weil das Blut in seinen Ohren zu sehr rauscht, aber das ist nicht schlimm, er ist frei! Da ist es endlich, das alles verschluckende Weiß, das jede Farbe für immer auslöscht. Es gibt keinen Schmerz mehr für ihn und keine Angst. Nur noch das Gefühl der Gnade.

1. Buch

OPFER

Nachdem Jesus vierzig Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er am Ende sehr hungrig.

(Matthäus)

1. Kapitel

Sie waren zu dritt. Drei Frauen, die aus der Disco kamen. Aus dem »Aufreißer-Club«, wie die Leute im Ort das Paradiso nannten. Blinkende Palmen über der Tür, hämmernde Beats und schummrige Beleuchtung. Was zumindest darüber hinwegtäuschte, dass die Sitzgruppen aus rotem Samt schon deutlich bessere Tage gesehen hatten. Ebenso der von Brandflecken übersäte Linoleumboden, mit dem der heiße, stickige Raum ausgelegt war. Heiß und stickig und so laut, dass man brüllen musste, um sich zu verständigen.

Aber zum Reden ging ohnehin niemand ins Paradiso. Weder die Touristen noch die Einheimischen, von den Gebirgsjägern aus der nahegelegenen Kaserne ganz zu schweigen. Im Gegensatz zu den Touristen kamen die Gebirgsjäger normalerweise auch recht schnell zur Sache, ein, zwei Enzian-Shots, und ihre Hände schienen sich selbständig zu machen, egal ob mitten auf der Tanzfläche oder eng aneinander gequetscht auf den roten Samtpolstern der Sofas. Und spätestens ab 22.00 Uhr war der Gang hinter den Toiletten dann mindestens ebenso frequentiert wie die Tanzfläche. Statt der blitzenden Discokugel sorgte hier das grünlich leuchtende »Notausgang«-Schild dafür, dass die nicht immer ganz den Erwartungen entsprechenden Gesichtszüge der jeweiligen Partner gnädig im Ungewissen blieben. So ähnlich wie bei der Photoshop-Retusche eines eher misslungenen Bildes.

Wobei Miriam diesmal Glück gehabt hatte, zumindest was das Aussehen des Gebirgsjägers anging. Nur dass dann etwas nicht ganz so lief, wie er und sie sich das vorgestellt hatten. Eine Art »Ladehemmung«, wie man es wohl in der Kaserne nennen würde.

Bei Kathi war es genau das Gegenteil gewesen. »Schnellfeuergewehr, wenn du verstehst, was ich meine«, vertraute sie Miriam vor dem Spiegel über dem Waschbecken an. Dann half sie Cora wiederdabei, das weit ausgeschnittene Pailletten-T-Shirt von den Spuren des kleinen Missgeschicks zu säubern, das der Freundin ausgerechnet in dem Moment passiert war, als ihr Typ sich auf dem Barhocker vorgebeugt hatte, um sie zu küssen.

Alles in allem war es jedenfalls bislang kein allzu gelungener Abend gewesen. Und die drei Frauen hatten entschieden, ins Hotel am Markt hinüberzuwechseln, wo wie jeden Samstag eine Band spielte – nicht ganz das Niveau von Andrea Berg, aber immerhin mit einer Sängerin, die in den Sommermonaten auf Ibiza und Mallorca für Stimmung sorgte.

Die Frauen holten ihre Jacken von der Garderobe und traten auf die Gasse, als ein neuer Schneeschauer über die Dächer fegte und die Lüftlmalereien an den Häuserfassaden hinter einem Schleier verbarg.

Miriam zog frierend die Schultern hoch. »Und wenn wir gleich heimgehen?«

»Nix da«, erwiderte Kathi prompt, »ich will die Band sehen. Und außerdem ist vielleicht der Sascha da.«

»Wer ist Sascha?« Miriam kramte vergeblich in ihrem Gedächtnis nach einem Sascha aus der Namensliste verflossener oder aktueller Bekanntschaften von Kathi. »Kennen wir ihn?«

»Noch nicht. Aber ihr werdet begeistert sein! Nur gleich mal als kleine Vorwarnung: Finger weg, hört ihr? Ihr rührt ihn mir nicht an, ich will ihn ganz für mich allein.«

»Ist ja gut, komm wieder runter.« Cora klang deutlich genervt, sie schien wenig gewillt, sich auf Kathis Geheimniskrämerei einzulassen. Sie war auch immer noch bleich, Miriam sah, dass sie Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten, und hakte sie unter. »Und wer ist er nun?«, stellte sie die Frage, auf die Kathi eindeutig wartete.

»Der neue Sternekoch, der den Gasthof am Moosgries übernommen hat. Zwei Sterne hat er, davon gibt’s nicht viele. Aber das müsst ihr doch wissen, es stand in der Zeitung, ein langes Interview mit ihm, warum er ausgerechnet hier bei uns sein Restaurant aufmachen will. Und im Fernsehen war er auch!«

»Ein Koch«, stöhnte Cora. »Ich glaub, mir wird gleich wieder schlecht …«

»Untersteh dich, du! Noch mal wisch ich dich heute nicht ab, das kannst du vergessen!«

»Und woher kennst du ihn?«, fragte Miriam noch mal.

»Hab ihn beim Schlachter getroffen, beim Max Bichler. Wie er grad Nierchen und Kutteln eingekauft hat. So ein Netter! So gar kein Angeber, sondern …«

»Jetzt wird mir wirklich gleich schlecht«, kam es von Cora. Wobei offenblieb, ob sich ihre Reaktion auf den Schlachter und die Kutteln oder auf Kathis Schwärmerei bezog. Miriam tippte auf Ersteres, auch sie musste bei dem Gedanken an irgendwelche Innereien unwillkürlich schlucken.

»Ihr seid doch nur neidisch«, erklärte Kathi beleidigt. »Ich geh jedenfalls noch zum Hotel, damit ihr’s nur wisst. Ist vielleicht ohnehin besser, wenn ich allein da auftauche statt mit zwei solchen Spaßbremsen wie euch, die immer nur … Hey, spinnst du, du damischer Volltrottel?«

Kathi konnte gerade noch zurückspringen, als ein schwarzes SUV auf dem Schneematsch schlingernd von der Hauptstraße in die Gasse einbog. Auch Miriam und Cora mussten sich dicht an die Hauswand drücken, trotzdem waren nur wenige Zentimeter zwischen ihnen und dem Außenspiegel, als der Wagen mit aufheulendem Motor vorbeischoss.

»Idiot!«, rief Kathi noch einmal empört, um sich gleich darauf zu ihren Freundinnen umzudrehen: »Habt ihr das Nummernschild gesehen? War das einer von hier?«

»Ich glaube nicht«, erwiderte Miriam. »Aber ich kann’s nicht sagen, er war zu schnell. Ein BMW war’s, da bin ich sicher.«

»München«, ergänzte Cora. »Ich habe das M gesehen. Aber es war ein Mercedes! Da war ein Stern hinten dran, nicht dieses blau-weiße Dingsda.«

»Ein Tourist jedenfalls«, fasste Kathi zusammen. »Wahrscheinlich betrunken. Und deshalb so schnell! Hat keine Ahnung, wie man bei solchem Wetter Auto fährt.«

Wie aufs Stichwort wurde das Schneetreiben stärker, die Flocken fielen jetzt als dichter, weißer Vorhang, so dass die drei Frauen das Ende der Gasse kaum noch ausmachen konnten. Eine einsame Straßenlampe spuckte gelbliches Licht in das wirbelnde Chaos, aus dem Haus vor ihnen drang das Rattern von Maschinengewehrschüssen auf die Straße, hinter dem Fenster im ersten Stockwerk zuckten die bunten Lichtblitze eines Fernsehers. Weiter weg bellte ein Hund.

»Kommt, Mädchen, auf ins Hotel«, entschied Miriam. »Packen wir’s, damit wir wenigstens noch ein bisschen Spaß haben an diesem Abend!«

»Gucken wir uns diesen Sandro an, ob er der Richtige für unsere Kathi ist.« Cora schien es wieder besser zu gehen, sie brachte sogar so etwas wie ein spöttisches Lächeln zustande, als sich Kathi erwartungsgemäß aufregte.

»Sascha, nicht Sandro! Und untersteh dich, ihn mit falschem Namen anzureden, sonst bist du die längste Zeit meine beste Freundin gewesen …«

Kichernd hakten sie sich wieder unter und liefen die letzten Meter zur Hauptstraße mit ihren Andenkenläden und dem Trachtengeschäft, der altehrwürdigen Apotheke mit dem einbalsamierten Krokodil im Schaufenster und dem Schlachter, von dem Kathi gesprochen hatte. Auch einen Friseur gab es, kurz vor dem großen Parkplatz am Hotel, mit der Busstation für die Tagesausflüge in die umliegende Bergwelt bis nach Tirol hinüber.

Vom Hotel her waren undeutlich ein paar Lichter zu sehen, der Rest der Straße lag wie ausgestorben da, auch die Fenster der unter dem Schnee auf den Dächern wie hingeduckt wirkenden Häuser waren nicht erleuchtet. Ein plötzlicher Windstoß wehte die Fetzen einer Melodie herüber, die Band war jedenfalls noch auf der Bühne, das Konzert nochnicht beendet. Es gab eine Chance, den Samstag nicht gänzlich aus dem Kalender streichen zu müssen.

Eine Bewegung auf der anderen Straßenseite lenkte die Aufmerksamkeit der Frauen zum Platz mit dem Denkmal für den Geigenbauer, der den Ort berühmt gemacht hatte.

Im Schneegestöber war die Bronzefigur nur schemenhaft zu erkennen, ebenso wie das Tier, das jetzt regungslos verharrte, als könnte es sich nicht entscheiden, ob die Frauen eine Gefahr darstellten.

»Was ist das?«, fragte Kathi. »Ein Hund?«

Cora schüttelte den Kopf. »Eher eine Katze. Eine große Katze!«

»Da, jetzt!«, rief Miriam. »Guckt mal, die langen Ohren!«

»Ein Hase!«, kam es von allen dreien gleichzeitig. »Ein Hase mitten im Dorf.«

»Der Arme, sicher sucht er was zu fressen.« Miriam beugte sich vor. »Aber da ist noch was anderes, da liegt irgendwas im Schnee! Gleich neben dem Hasen, seht ihr das nicht? Das sieht aus wie … Das kann jetzt nicht sein, oder? Liegt da jemand?«

»Du hast recht! Direkt bei dem Denkmal mit dem Geigenbauer!« Kathi blickte die beiden anderen Frauen fragend an. »Wir müssen nachschauen, oder?«

»Müssen wir«, bestätigte Miriam. »Und gucken, ob er ansprechbar ist. Sonst rufen wir die Polizei oder einen Rettungswagen. Da liegen bleiben kann er jedenfalls nicht, da erfriert er.«

»Ein Betrunkener wahrscheinlich«, mutmaßte Cora noch, während sie bereits die Straße überquerten.

Als der Hase sie kommen sah, hoppelte er unschlüssig ein paar Meter nach rechts, dann drehte er sich um und ergriff in langen Sprüngen die Flucht durch die dunkle Fußgängergasse zwischen den Häusern.

An den Spuren im Schnee konnten die Frauen erkennen, dass der Hase bereits mehrmals um den reglosen Körper herumgehoppelt sein musste, die typischen Abdrücke mit den langen Hinterläufen waren noch frisch.

Sonst gab es nur noch eine weitere Spur, die schon wieder halb zugeschneit war. Eine Kriechspur, die von der Gasse zum Geigenbauer-Denkmal führte. Als hätte die Person im Schnee mit letzter Kraft versucht, auf allen vieren genau dorthin zu gelangen.

»Ist das … Ist der etwa … Ist der Typ nackt?«, stammelte Cora entgeistert.

Dass die Person vor ihnen ein Mann war, stand außer Frage. Und er war nackt! Allerdings war sein Körper mit irgendetwas eingeschmiert, die grauschwarze Schicht, die den Schnee in schmutzigen Matsch verwandelte, war deutlich zu sehen.

Der Mann lag mit dem Gesicht nach unten, der nasse Schnee ließ seine Haare wie angeklatscht wirken, am Hinterkopf schimmerte eine kahle Stelle. Arme und Beine waren dicht an den Körper gepresst, als wollte er sich auf diese Weise selbst wärmen.

Miriam beugte sich vor und berührte den Mann zaghaft an der Schulter. »Hallo? Können Sie mich hören? Was ist mit Ihnen?«

Der Nackte gab keine Reaktion von sich.

Miriam zeigte den Freundinnen ihre Finger, an deren Kuppen die graue Schmiere klebte. »Das ist Asche! Er ist mit Asche eingerieben.«

»Ist das widerlich«, erklärte Cora. »Irgendein Ritual oder was? Bei dem sie sich erst volllaufen lassen und dann …«

»Atmet er?«, unterbrach Kathi sie. »Wir müssen ihn umdrehen! Los, helft mir mal!«

Der Mann war schwer, sicherlich stark übergewichtig, sie hatten Mühe, ihn mit der Ascheschicht auf dem Körper zu fassen zu bekommen. Erst als Miriam ihn unter den Achseln packte, ging es besser.

»Und rum!«, kommandierte Kathi.

Als sie den schlaffen Körper über die Schulter auf den Rücken rollten, kippte der Kopf zur Seite und blieb in einem unnatürlichen Winkel liegen.

Kathi stieß einen spitzen Schrei aus und sprang entsetzt zurück. Miriam musste sich zwingen, nicht ebenfalls laut aufzuschreien. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Herzschlag für eine Sekunde aussetzte. Neben ihr schlug sich Cora die Hand vor den Mund und stürzte gleich darauf zum Denkmal, um sich auf die derben, bronzenen Schuhe des Geigenbauers zu übergeben.

Das Gesicht des Mannes wirkte wie eine starre Maske, die Haut unter der Ascheschicht war bläulich weiß und wächsern – aber das Schlimmste war die blutige Ziffer, die ihm in die Stirn geritzt war! Eine Neun, die vom Haaransatz bis zu den Augenbrauen reichte und deren Wundränder aufgequollen und entzündet waren.

»Er ist tot, oder?«, fragte Kathi.

Im gleichen Moment drang ein röchelnder Laut aus der Kehle des Mannes, seine Augenlider flatterten, seine rechte Hand zuckte, als wollte er nach Kathis Arm greifen, um sich festzuklammern.

Mit zittrigen Fingern zog Miriam ihr Handy aus der Tasche und tippte die Notrufnummer. Sie hatte kaum den Ort genannt, als sie von der Zentralen Leitstelle direkt mit der Polizei in Felchensee verbunden wurde.

»Polizeiinspektion Felchensee, Sie sprechen mit Kriminalkommissarin Hannah Meyer. Womit kann ich Ihnen helfen?«

»Hier … hier liegt … ein nackter Mann im Schnee, und der ist mit Asche eingerieben und auf seiner Stirn ist eine blutige Wunde und ich glaube, er stirbt gleich. Können Sie jemanden schicken? Ganz schnell? Einen Krankenwagen? Wir sind am Platz mit dem Geigenbauer-Denkmal, gleich an der Hauptstraße.«

Manchmal will er das alles nicht mehr. Hat keine Lust mehr. Als wäre es nicht länger wichtig, sondern aus und vorbei. Etwas, das jede Bedeutung verloren hat.

Neun Jahre! Das ist eine verdammt lange Zeit. Neun lange Jahre. Und er ist seinem Ziel keinen Schritt näher gekommen. Nicht, nachdem jetzt alles schiefgegangen ist. Durch einen dummen Zufall, weil er für einen Moment vom Plan abgewichen ist.

Aber so darf er nicht denken. Damit würde er alles verraten, woran er glaubt. Immer noch. Ohne zu zweifeln.

Es stimmt auch nicht. Natürlich hat er etwas erreicht! Und er wird nicht aufgeben. Es ist eine Prüfung, mehr nicht. Deshalb ist er überhaupt hier. Deshalb muss er das durchstehen. Bis zum bitteren Ende. Aber das wird nicht sein Ende sein. Sondern das Ende für die, die es nicht anders verdient haben.

2. Kapitel

Eigentlich wäre es ihr erster freier Abend gewesen, seit sie vor knapp drei Wochen ihre neue Stelle im Kommissariat von Felchensee angetreten hatte. Kriminalkommissarin Hannah Meyer. Hannah mit zwei h, Meyer mit y. Sechsunddreißig Jahre alt, frisch geschieden und nach einem verdammt langen Weg von ihrer kleinen Nordseeinsel zum Ende des Winters mitten in den Alpen gelandet. Sozusagen als größter anzunehmender Unfall. Vor allem für jemanden, der das Meer ebenso nötig brauchte wie die Luft zum Atmen! Und erst recht für die Mutter eines siebenjährigen Jungen, um dessen Sorgerecht sie sich mit ihrem Ex erbittert stritt. Ausgang äußerst ungewiss.

Vielleicht war es ein Fehler gewesen, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und ihr bisheriges Leben bringen zu wollen. Ganz bestimmt war es ein Fehler gewesen! Und sie konnte niemandem die Schuld daran geben als sich selbst.

Aber sie hatte auch nicht ahnen können, was sie in Felchensee erwartete! Jetzt war es nicht das erste Mal, dass sie ernsthaft darüber nachdachte, mit welcher Begründung sie eine Versetzung beantragen könnte. Obwohl eine solche Entscheidung nach gerade mal drei Wochen sehr nach Flucht aussehen würde. Panik. Typisch Frau, war ja klar, kommt nicht damit zurecht, dass die Dinge hier ein bisschen anders laufen, als sie das von den Fischköppen bei sich zu Hause kennt. Macht sich sofort ins Hemd. Zieht gleich den Schwanz wieder ein, den sie nicht hat …

Sie meinte förmlich, die vor Zynismus triefende Stimme ihres Kollegen zu hören. Derselbe, der sie gerade eben erst gebeten hatte, für ihn einzuspringen, weil er dringend einer »persönlichen Verpflichtung« nachkommen musste.

»Jetzt kommen Sie schon, tun Sie mir den Gefallen! Schauen Sie, Sie kennen doch ohnehin noch niemanden hier, was wollen Sie da an einem Samstagabend in diesem Kaff denn überhaupt groß anfangen? Und wir sind nun mal verpflichtet, bis Mitternacht jemandem auf dem Posten zu haben, falls das Telefon klingelt. Eine Frauenstimme macht sich da im Übrigen auch viel besser! Das ist hier eben keine große Dienststelle in der Stadt, hier helfen wir uns gegenseitig, wenn Not am Mann ist.«

O-Ton Hauptkommissar Ignaz Huber. Nicht mehr ganz jung und schon auf den ersten Blick alles andere als sympathisch. Zu groß, zu hager, zu wenig charmant und ohne jeden Witz, vor allem aber viel zu überzeugt von sich selbst. Und ganz sicher niemand, der Frauen sonderlich schätzte, zumindest nicht als Kolleginnen.

Aber er war ihr Vorgesetzter. Sie war jetzt schon mehrfach mit ihm aneinandergeraten! Erst gestern hatte sie sich am Telefon bei ihrem Vater ausgeweint. Seine Antwort war unmissverständlich gewesen: »Du weißt doch, wie es ist. Du musst dir seinen Respekt erst verdienen. Noch hält er dich einfach nur für die Neue, die er nach Belieben herumkommandieren kann. Mach eine Weile gute Miene zum bösen Spiel und komm dann aus der Deckung, wenn er am wenigsten damit rechnet. Nur so wird es funktionieren.«

Oder auch nicht, Papa, hatte sie noch gedacht, aber seinen Rat dennoch befolgt und dem Huber mit einem Achselzucken zugestimmt, auch diesen Samstagabend auf der Dienststelle zu verbringen.

»Ihr kriegt mich nicht klein«, sagte sie laut in die Stille des Büros hinein. »So leicht mache ich es euch nicht, weder dir, Huber, noch irgendeinem von den anderen. Aber ab sofort lernt ihr mal eine ganz neue Hannah kennen. Wenn euch das nicht passt, bitte, dann könnt ihr ja meine Versetzung beantragen. Allerdings solltet ihr euch eure Begründung besser zweimal überlegen, sonst erzähle ich nämlich noch ein bisschen davon, wie ihr euren Job hier macht. Und dass euch euer Stammtisch in der Hubertus-Klause allemal wichtiger ist, als Freund und Helfer für Menschen in Not zu sein! Ich bin weder blind noch taub. Ich weiß schon jetzt so einiges über euch, das ihr ganz sicher lieber unter Verschluss halten möchtet.«

Es war eine kleine Dienststelle, von Huber hartnäckig als »Posten« bezeichnet. Gerade mal zehn Leute, von denen einer im Urlaub und einer krankgeschrieben war, Hauptkommissar Huber war der Dienststellenleiter, Hannah als Kommissarin seine Stellvertreterin und gemeinsam mit ihm zuständig für den Ermittlungsdienst.

Die Sekretärin wurde von allen nur »Schmidtchen« genannt und organisierte den täglichen Ablauf. Die einzige weitere Frau im Team war eine Tatjana Fischer, Kommissaranwärterin mit einem offensichtlichen Faible für knappe Miniröcke und tief ausgeschnittene Dekolletés. Außerdem gab es noch die beiden Sepps, Sepp Eins und Sepp Zwei, einen langen Dürren, Alois Gruber, mit dem Spitznamen »Falco«, sowie einen Obermayr Franz, der keinen Hehl daraus machte, dass er Hannah nicht mochte, und ihren Vornamen gleich am ersten Tag mit dem äußerst intelligenten Spruch kommentierte: »Hannah mit zwei ›h‹? Also von vorne wie von hinten ganz egal, was?«

Ein Kommentar, den Hannah allerdings schon häufiger von männlichen Kollegen zu hören bekommen hatte.

Die Sepps und der Obermayr bildeten den festen Kern der Stammtischrunde in der Hubertus-Klause, die Frauen waren ohnehin nicht eingeladen.

Hannah beschloss, die Zeit bis Dienstschluss darauf zu verwenden, endlich mal das Büro auszumisten. Etwas, was sie schon längst hatte tun wollen!

Die sechzehn Quadratmeter am Ende des Flurs, die man ihr zugewiesen hatte, sahen aus, als wäre die Zeit stehengeblieben. Irgendwann in den Fünfzigern, inklusive des dunkelgrünen Schnapprollos vorm Fenster sowie des typischen Büroschreibtischs und des entsprechenden Aktenschranks, sogar eine mechanische Olympia-Schreibmaschine gab es noch und – unglaublich, aber wahr – ein Telefon mit Wählscheibe. Das allerdings war nicht stilecht, kein schwarzes Bakelit-Monster, sondern ein rot-weiß marmoriertes Teil aus den Achtzigern, kurz bevor irgendein findiger Kopf die Tastentelefone erfunden hatte.

Das Fahndungsplakat mit den gesuchten Terroristen auf der Innenseite der Tür stammte offensichtlich aus der gleichen Zeit. Ebenso wie das gerahmte Foto von Franz Josef Strauß an der Wand!

Hannah griff sich einen Edding und malte in ordentlichen Großbuchstaben die Wörter RECHTSKRÄFTIG VERURTEILTER VERBRECHER quer über das Bild. Woraufhin sie sich schon minimal besser fühlte. Als Nächstes verbannte sie die Olympia auf den Flur hinaus, sollte sich jemand anders darum kümmern oder ihretwegen auch über das Ding stolpern und sich die Beine brechen.

Die vertrocknete Graslilie fand ihren Platz ebenfalls auf dem Flur, zusammen mit diversen Utensilien aus dem Aktenschrank, unter anderem einer halbvollen Flasche Enzianschnaps sowie einer beachtlichen Sammlung an Jerry-Cotton-Heften.

Nach kurzem Überlegen verzichtete Hannah darauf, auch das Schild an der Klotür zu entfernen, obwohl ihr die Aufschrift gewaltig auf die Nerven ging. »Wenn’s Arscherl brummt, ist’s Herzl gsund« traf so ganz und gar nicht ihren Humor.

Sie wollte eben das Terrorismus-Plakat von ihrer Tür reißen, als das Telefon klingelte.

Die Leitzentrale stellte einen Notruf durch. Die junge Frau am anderen Ende war völlig aufgelöst, aber der Sachverhalt war klar. Ein nackter Mann neben dem Geigenbauer-Denkmal, nicht ansprechbar und mit einer blutenden Wunde auf der Stirn.

»Ich schicke einen Rettungswagen. Und ich bin in … zehn Minuten bei Ihnen.«

»Ich glaube, jetzt ist er … tot«, stammelte die Anruferin. »Grad eben.«

»Können Sie einen Puls fühlen?«, fragte Hannah, während sie gleichzeitig auf ihrem Handy die 112 wählte. »Am Handgelenk oder an der Halsschlagader!«

»Ich mag den nicht anfassen …« Die junge Frau schluchzte laut auf. »Aber meine Freundin macht’s, die Kathi. Nein, da ist nichts, sie schüttelt den Kopf. Was sollen wir …«

»Ich bin schon unterwegs, warten Sie bitte auf mich! Und lassen Sie alles so, wie es ist!«

Der Diensthabende bei der Feuerwehr sprach mit so starkem Dialekt, dass Hannah ihn kaum verstand. Sie hoffte, dass es umgekehrt besser lief und seine gebellte Antwort bedeutete, dass er auf ihre kurzen Angaben hin die entsprechenden Schritte einleiten würde.

»Wir sind noch nicht fertig miteinander«, drohte sie dem Fünfziger-Jahre-Museum, während sie nach ihrem gefütterten Parka griff und aus dem Büro stürmte. Sie verzichtete darauf, Huber zu informieren, beorderte aber über Funk einen der uniformierten Kollegen zur Dienststelle. »Und zwar jetzt, sofort, egal, wo Sie gerade sind oder was Sie machen.«

Tatsächlich traf der Rettungswagen der Feuerwehr dann zeitgleich mit Hannah am Geigenbauer-Denkmal ein. Auch ein Notarzt war dabei, der ihr nach einer kurzen Untersuchung des nackten Mannes im Schnee zurief: »Puls kaum spürbar, aber er atmet noch! Er muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus.«

Hannah nickte nur.

Während die Sanitäter den Mann auf eine Trage hoben, eine Rettungsdecke über ihn legten und ihn in den Wagen hievten, versuchte sie, ihre ersten Eindrücke zu rekapitulieren: Der Mann war nackt, stark übergewichtig, Alter aufgrund der Asche, die auch sein Gesicht bedeckte, schwierig zu bestimmen, sie tippte aber auf fünfzig plus, jünger sicher nicht. Und jemand hatte ihm eine Neun in die Stirn geritzt, vor kurzem erst, die Wundränder waren rot und aufgequollen.

»Zwei, drei Stunden alt«, bestätigte der Notarzt ihre Einschätzung. »Und sein Gesamtzustand deutet auf eine starke Unterernährung hin, ja, gucken Sie nicht so entgeistert, ich weiß, dass er gut und gerne seine hundertzwanzig, hundertdreißig Kilo wiegt, aber ich bin mir sicher, dass ich mich nicht irre. Genaueres, wenn wir ihn notversorgt haben, eine Befragung können Sie aber für die nächsten vierundzwanzig Stunden vergessen, die Frage ist vielmehr, ob wir ihn überhaupt durchbringen, ich würde jedenfalls nicht darauf wetten.«

Als der Rettungswagen mit Blaulicht und gellender Sirene auf die Hauptstraße einbog, wandte sich Hannah an das verfrorene Grüppchen der Frauen, die sich in den windgeschützten Torbogen eines Hauses drängten.

Sie rechnete damit, dass sie kaum etwas Brauchbares von den Frauen zu hören bekommen würde. Das Entsetzen der drei Disco-Grazien schien sich jedoch in Grenzen zu halten, offensichtlich hatten sie den ersten Schock bereits recht gut verkraftet und waren sich der Wichtigkeit ihrer Aussagen sehr wohl bewusst.

Bereitwillig gaben sie zunächst Namen und Adressen an, um dann den Vorfall so zu schildern, wie sie ihn erlebt hatten. Wobei sie die Rolle, die der Hase gespielt hatte, deutlich überbewerteten, zumindest die Frau, die sich als Cora vorgestellt hatte, verstieg sich zu der Behauptung: »Den hat der Herrgott persönlich geschickt, um uns aufmerksam zu machen. Sonst hätten wir den Typen doch gar nicht entdeckt. Dann würde der immer noch da liegen und wäre schon steif gefroren, nackicht wie er war.«

Die Anruferin, Miriam, war es dann, die sich an das SUV erinnerte, das sie kurz zuvor in der Seitengasse fast überfahren hätte. »Vielleicht hatte das Auto ja etwas damit zu tun. So schnell wie die gefahren sind, war es, als wären sie auf der Flucht.«

»Sie sagen ›die‹. Haben Sie sehen können, wie viele Leute im Wagen waren? Ob es nur Männer waren oder ein Mann und eine Frau …«

»Es ging zu schnell. Und hinten waren getönte Scheiben. Aber es war ein Mercedes. Ich dachte erst ein BMW, aber …«

»Es war ein Stern hinten dran, nicht dieses blau-weiße Dingsda, bei dem man nicht weiß, was es sein soll«, erklärte Cora.

»Ein Propeller«, sagte Hannah. »BMW hat früher Flugzeugmotoren gebaut, deshalb. Das Kennzeichen haben Sie nicht erkannt?«

»Zu schnell«, wiederholte Miriam. »Aber Cora hat gesehen, dass der erste Buchstabe ein M war.«

»Stimmt, München, da bin ich mir sicher«, bestätigte Cora.

»Gut, danke, das ist doch schon mal was. Und jetzt noch mal zu dem Mann im Schnee. Natürlich war sein Gesicht durch die Asche und die blutige Wunde völlig verunstaltet, aber hat er sie vielleicht trotzdem an jemanden erinnert, den Sie kennen oder schon mal gesehen haben?«

Die drei Frauen schüttelten die Köpfe.

»Schade«, sagte Hannah. »Aber das wäre wohl auch zu einfach gewesen.«

»Zeig noch mal das Foto«, verlangte Cora von Kathi und setzte gleich als Erklärung für die Kommissarin hinzu: »Die Kathi hat ein Foto gemacht. Ein Selfie mit ihm neben ihr.«

Kathi zückte ihr Handy und hielt es Hannah hin. »Ist ein bisschen unscharf, tut mir leid. Aber ich hab auch noch nie ein Bild gemacht mit einem … der halbtot ist und so, meine ich.«

Hannah spürte, wie ihr ein Schauer über den Rücken jagte. Vorhin, als der Notarzt ihn untersucht hatte, war ihr das Gesicht nicht bekannt vorgekommen. Aber jetzt, aus der Perspektive dieses dämlichen Selfies, auf dem Augen und Mund wie schwarze Löcher wirkten und die Kinnpartie ohne Konturen in den massigen Hals überzugehen schien, mit den fleischigen Ohren, die wirkten, als wären sie viel zu groß für den Kopf – jetzt war sich Hannah sicher, dass sie den Mann kannte! Sie zweifelte nicht eine Sekunde daran, so wenig überzeugend ihr Namensgedächtnis auch war, ein Gesicht, das sie schon mal irgendwo gesehen hatte, vergaß sie normalerweise nicht wieder.

»Was ist?«, fragten die drei Frauen und beugten sich neugierig vor. »Kennst du ihn?«

Das darf ich nicht sagen, das ist eine laufende Ermittlung, hätte als Antwort den Regeln entsprochen, stattdessen nickte Hannah nur und schüttelte gleich darauf den Kopf: »Nein, ich weiß nicht, wer er ist oder wie er heißt, aber er hat im Moosgries am Nachbartisch gesessen.« Ihre Gedanken rasten, sie war sich absolut sicher, sie hatte den Mann den ganzen Abend beobachtet, er war ihr aufgefallen, weil er immer nur einen Bissen von jedem Gang gegessen hatte …

»Waaas?«, rief Kathi. »Du warst beim Sascha in seinem Restaurant? Ihr scheint’s ja Geld zu haben bei der Polizei. Unsereins kann sich das nicht leisten.«

Im selben Moment wusste Hannah, dass sie den Mann nicht nur beim Essen gesehen hatte, als sie in dieses sündhaft teure Restaurant eingeladen worden war. Von jemandem, von dem sie im Übrigen nie wieder eine Einladung annehmen würde … Aber da war ein oder zwei Tage später ein Artikel in der Zeitung gewesen. Dass das neue Sternerestaurant Besuch von einem der bekanntesten Restaurantkritiker Deutschlands gehabt hatte. Und dass Sascha Kallmann vielleicht auf einen weiteren Stern hoffen durfte …

»Schulze«, murmelte Hannah vor sich hin. »Schulz, Schulze, irgend so was. Aber noch was dazu, ein Doppelname. Und … Volker? – Sorry«. Sie wandte sich den drei Frauen zu und versuchte, ihren Fehler zu korrigieren. »Vergesst das Ganze schnell wieder. Ich darf euch wirklich nichts sagen, ihr habt nichts gehört, okay?« Sie holte tief Luft. »Und jetzt ruf ich die Spurensicherung an. Ich danke euch für eure Hilfe, wenn noch etwas ist, melde ich mich. Und umgekehrt genauso bitte, ja? Falls euch noch etwas einfällt und so weiter, ihr wisst schon.« Sie nestelte drei Visitenkarten aus ihrer Tasche. »Hier steht alles drauf, auch meine Handynummer. Habt noch eine gute Nacht! Ach ja, lösch das Selfie bitte, ja?« Sie zögerte kurz. »Und meldet euch unbedingt sofort, falls ihr psychologische Hilfe braucht, ich kann das arrangieren, ich kümmere mich darum. Okay?«

Die Frauen nickten.

»Gut. Ihr wisst Bescheid.« Hannah drehte sich um und entfernte sich ein paar Schritte, bevor sie ihr Handy aus der Tasche zog. Noch während sie die Nummer des LKA aufrief, sagte sie laut: »Volkhardt, jetzt weiß ich’s wieder. Volkhardt Schulze-Raab, das war der Name.«

Die Béchamelsauce, in der die Flusskrebse schwimmen, läuft unaufhörlich über den Rand des Tellers, ohne dass er etwas dagegen tun kann. Tropft vom Tisch auf seine Hose und rinnt an seinem rechten Bein hinab, über den Schuh und bis auf den Boden.

Die peinliche Pfütze wird schnell größer, es sieht aus, als wäre er eben dabei, sich unfreiwillig zu erleichtern. Verzweifelt versucht er, die Schmiere mit dem Schuh zu verreiben, aber die Mühe ist vergeblich. Die arrogante Alte rechts von ihm blickt schon ganz indigniert und rückt scheinbar zufällig ein Stück von ihm ab. Er kennt sie, aber ihm will beim besten Willen nicht einfallen, woher. Doch, jetzt erinnert er sich. Eine Journalistin, die ihm schon mehr als einmal auf den Wecker gegangen ist. Ihm und den Kollegen.

Er weiß nicht, ob er die Leute alle eingeladen hat. Ist er wirklich der Gastgeber heute Abend? Nein, das kann nicht sein. Es muss ein Traum sein! Ein verdammter Traum, aus dem er sich nicht befreien kann.

Aber der Tisch, von dem die Sauce Nantua tropft, ist real, er kann das jahrhundertealte Eichenholz mit den Händen berühren, mit den Fingern darüberstreichen. Ein Refektoriumstisch, der kein Tuch braucht, um die schrundige Oberfläche zu verstecken, der sich selbst genügt, Versprechen und Erfüllung zugleich. Und darauf das schwere Silber, die Damast-Servietten, die Messerbänke und die kristallenen Fingerschalen. Das ist alles da, das bildet er sich nicht nur ein. Ebenso wenig wie den Schwan auf dem matt glänzenden Tablett, das hingestreckte Reh, den Keilerkopf mit den tiefroten Trauben zwischen den furchteinflößenden Hauern. Die Täubchen. Die Wachteln auf ihrem Nest voller gesprenkelter Eier. Die Hummer, deren Scheren sich öffnen und schließen, als könnten sie so dem Angriff der silbernen Zange entkommen.

Was nicht passen will, sind die beinlosen Froschleiber, die sich zuckend auf den Tellern drängen. Und das Blut überall, auch in den Weinkelchen, das ist kein Mouton Rothschild, kein Château Lafitte, kein Barolo Monfortino, das ist … Schweineblut!

Er möchte schreien, bringt aber keinen Laut über die trockenen Lippen. Es ist ein Albtraum! Er will das alles nicht mehr sehen. Er will nur noch weg hier, doch er kann sich nicht bewegen, er ist wie gelähmt.

3. Kapitel

Die Antwort des Kollegen vom LKA war so knapp wie unbefriedigend gewesen. Die Abteilung für Spurensicherung war aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle zurzeit nicht einsatzfähig, und Schulze-Raab war ja nicht tot, die wenigen Indizien sprachen auch nicht deutlich genug für einen Mordversuch: »Da müsst ihr erst mal sehen, wie weit ihr mit eigenen Mitteln kommt, wir sind nur zuständig, wenn ihr mit der Spurensicherung überfordert seid. Aber selbst dann – im Moment geht gar nichts, wie ich ja schon erklärt habe.«

Ganz kurz hatte Hannah überlegt, ob Huber vielleicht eine andere Antwort erhalten hätte. Dann hatte sie mit ihrem Handy die schon wieder halb zugeschneiten Spuren im Schnee fotografiert. Woher die Kriechspur des Opfers gekommen war, ließ sich nicht mehr eindeutig feststellen, Hannah tippte auf die schmale Gasse, die zur Kirche hinüberführte. Aber inzwischen waren zu viele neugierige Anwohner aus ihren Häusern gekommen, der Schnee war hoffnungslos zertrampelt.

Gesehen oder gehört hatte niemand etwas, im Fernsehen hatte es einen Actionfilm mit Vin Diesel und auf dem anderen Programm die Unterhaltungssendung »Verstehen Sie Spaß?« gegeben.

Hannah war noch bis zur Kirche gelaufen – und schließlich ohne irgendein brauchbares Ergebnis ins Krankenhaus gefahren. Nur um dann über drei Stunden und mehrere Becher bitter schmeckenden Kaffees lang darauf zu warten, dass ihr ein mindestens ebenso übermüdeter Arzt wie sie selbst endlich mitteilte: »Wir haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Ich würde gerne behaupten, dass sein Zustand stabil ist, aber das wäre gelogen. Wir können uns keinen Reim darauf machen, was passiert ist. Ich schätze, dass er mindestens zwei Wochen lang keine feste Nahrung zu sich genommen und auch kaum getrunken hat. Er ist im Hungerdelirium. Wenn er nicht gefunden worden wäre, hätte er die Nacht nicht überlebt. Konkret kann ich Ihnen im Moment nur sagen, dass es keine Anzeichen äußerlicher Gewalt gibt, einige Hautabschürfungen an den Händen, aber nichts Eindeutiges. Und natürlich diese Wunde auf der Stirn, die hat er sich ganz sicher nicht selbst zugefügt. Ansonsten war der Mann stark übergewichtig, er muss vor kurzen noch um die hundertzwanzig Kilo auf die Waage gebracht haben, und das über viele Jahre, seine Organe sind entsprechend belastet, von Füßen und Knien will ich gar nicht erst anfangen. Sie wissen nicht, was er von Beruf gewesen sein könnte, oder?«

»Sagen Sie es mir«, erwiderte Hannah ausweichend.

Der Arzt zuckte mit den Schultern und rieb sich mit der Faust über die unrasierten Wangen, als müsste er sich erst ein wenig Leben einhauchen, bevor er antworten konnte. »Auf den Jahrmärkten gab es früher mal sogenannte Abnormitäten-Kabinetts«, setzte er dann an, »Buden, in denen Liliputaner oder Siamesische Zwillinge zur Schau gestellt wurden. Oder eben … der größte Mann der Welt, der Mann, der über zwei Zentner wiegt, die bärtige Frau und solche vorgeblichen Attraktionen. Meine Großmutter hat mir gerne davon erzählt, dass sie in Innsbruck mal ›Die Dame ohne Unterleib‹ gesehen hat. Aber zurück zu unserem Mann auf der Intensivstation und seinem möglichen Beruf – heute würde ich sagen, Fernsehen, Jury-Mitglied in irgendeiner Kochshow vielleicht. Falls das als Beruf zählt, keine Ahnung.«

Hannah verschwieg dem Arzt, dass er nur knapp danebenlag. Sie hatte die Wartezeit genutzt, um sich auf der Suche nach Volkmar Schulze-Raab durchs Netz zu scrollen. Er hieß Volkmar, nicht Volkhardt, aber er war der Mann aus dem Sterne-Restaurant, über den dann in der Zeitung berichtet worden war. Und er gehörte zu den »Top-Five«-Gastrokritikern in Deutschland. In dem Zeitungsbericht war noch erwähnt, dass sich Schulze-Raab mit einem Kollegen der Kritiker-Elite schon mehrfach öffentlich äußerst aggressive Wortgefechte geliefert hatte, die stets in Beleidigungen gipfelten.

Hannah hatte sich eilig ein paar Notizen gemacht, Fragen, die sie am nächsten Tag weiterverfolgen wollte. Und natürlich musste sie gleich als Erstes die Adresse von Schulze-Raab in Erfahrung bringen! Falls es eine Ehefrau gab, einen Lebenspartner, Eltern, Kinder, irgendjemand, der darüber informiert werden musste, was passiert war. Und der womöglich auch einige ihrer Fragen beantworten konnte.

Der Gastrokritiker hatte wohl auch kaum aus freien Stücken über zwei Wochen lang gehungert. Irgendjemand musste ihn dazu gezwungen haben. Wahrscheinlich dieselbe Person, die ihm auch die Neun in die Stirn geritzt hatte.

Vielleicht war Schulze-Raab entführt worden. Und womöglich auch schon längst als vermisst gemeldet. Mit ziemlicher Sicherheit sogar.

Wer hatte ihn wann und wo zuletzt gesehen? Und was war dann passiert? Fragen, auf die Hannah dringend eine Antwort brauchte. Da der Restaurant-Kritiker selber zurzeit nicht vernehmungsfähig war, musste sie auf anderem Weg versuchen, etwas über diese merkwürdige Geschichte herauszufinden. Aber sie war fest entschlossen, den Fall zu ihrem zu machen, kein Ignaz Huber würde ihr da hineinreden. Das hatte er sich selbst zuzuschreiben. Sie hatte nicht darum gebeten, ihren freien Abend auf dem Revier zu verbringen. Weder auf dem Revier noch auf dem nächtlichen Platz mit dem Denkmal oder den unbequemen Plastikstühlen im Wartebereich des Krankenhauses. Es war jetzt ihr Fall!

Nachdem der Arzt ihr zugesichert hatte, sie zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu informieren, falls sich der Zustand des Patienten änderte, wollte sie nur noch in ihr Bett.

Aber dann kam ihr auf dem Krankenhaus-Parkplatz eine junge Frau entgegen. Schon nach den ersten Worten war klar, dass sie auf Hannah gewartet hatte. Eine Journalistin, ungefähr in ihrem Alter, und der Aussprache nach nicht aus dem Ort, was sie Hannah trotz ihrer lähmenden Müdigkeit augenblicklich sympathisch machte.

Mal ganz davon abgesehen, dass hier offensichtlich jemand vor ihr stand, deren Job ebenfalls keine geregelten Arbeitszeiten kannte. Und die auch keine Probleme damit hatte, auf einem kalten und zugigen Parkplatz auszuharren, um sich einen Vorsprung vor ihren Kollegen zu sichern. Blieb allerdings die Frage, woher sie – noch dazu als »Fremde« – überhaupt wusste, dass der nackte Mann vom Geigenbauer-Denkmal ins St.-Josef-Krankenhaus gebracht worden war. Hannah tippte auf eine der drei Disco-Grazien als Informantin, wahrscheinlich die, die auch das Handyfoto gemacht hatte. Oder die Journalistin hatte einen Kontakt zur Leitstelle, vielleicht kannte sie den Mann, der die Anruferin mit Hannah verbunden hatte …

Hannah fragte nicht weiter nach, es spielte keine Rolle. Aber sie ließ sich den Namen der Journalistin geben. Es konnte sicher nicht verkehrt sein, eine Redakteurin der örtlichen Tageszeitung als Verbündete zu haben. Und Hannah hatte auch richtig gelegen mit ihrer Vermutung: Lilly Sorst kam aus München und hatte dort für ein Hochglanz-Magazin gearbeitet.

Sie beantwortete Lillys Fragen so vage, wie es eben noch möglich war, ohne allzu abweisend zu wirken. Ein Mann. Künstliches Koma. Nicht vernehmungsfähig. Und natürlich gab sie auch seine Identität nicht preis, von der sie nach ihrer kurzen Netz-Recherche überzeugt war. Dazu war es noch zu früh. Ebenso wenig sagte sie etwas von der blutigen Neun auf seiner Stirn. Stattdessen nur: »Die Ermittlungen laufen, und wir suchen nach Zeugen, die gegen 22.00 Uhr im Bereich der Hauptstraße ein schwarzes SUV mit Münchner Kennzeichen gesehen haben. Möglicherweise ein Mercedes.«

Danach fuhr sie endlich zurück zu dem Gästehaus, in dem sie immer noch das winzige Apartment unter dem Dach bewohnte, da sich bislang nichts Passenderes gefunden hatte. Aber das Apartment war okay, zurzeit waren auch kaum andere Gäste im Haus, ein noch sehr junges Paar aus Holland, ein Ornithologe mit einem gewaltigen Teleobjektiv an seiner Kamera, drei Mountainbiker, die morgens meist schon vor Hannah das Haus verließen und manchmal abends trotz der Kälte noch lange auf ihrem Balkon saßen und sehr laut redeten. Um drei in der Nacht schliefen allerdings auch die Mountainbiker.

Hannah duschte heiß und fiel wie ein Stein ins Bett. Nur um sich dann in einen wirren Traum zu verstricken, in dem immer wieder eine Frau auftauchte, die eindeutig Lilly Sorst war, wenn sie jetzt auch mit ausgeprägt bayerischem Dialekt redete und sich darüber lustig machte, dass Hannah kaum ein Wort verstand.

Bis schließlich um kurz nach acht ein aufgebrachter Hauptkommissar Huber vor ihrer Tür stand und ihr sein Handy entgegenstreckte.

Hannah hatte nicht gewusst, dass es sonntags eine Online-Ausgabe des »Felchensee-Anzeigers« gab – und noch viel weniger damit gerechnet, sich selbst gleich auf der Titelseite wiederzufinden. Wie immer Lilly Sorst es geschafft hatte, die Meldung rechtzeitig als Aufmacher zu formulieren, auf jeden Fall prangte da in fetten Buchstaben die Schlagzeile POLIZEI SUCHT DRINGEND ZEUGEN. Und kleiner darunter: Unbekannter Mann am Geigenbauer-Denkmal aufgefunden.

Der Artikel gab nicht viel her, in etwa waren es die Sätze, die Hannah auf dem Parkplatz gesagt hatte, einschließlich des Zeugenaufrufs. Und dazu gab es ein Bild von ihr, ein leicht unscharfer Schnappschuss, wie sie gerade in ihr Auto stieg. Mit der Unterschrift: Kriminalkommissarin Hannah Meyer ermittelt.

Natürlich passte es Huber nicht, dass sie mit der Presse gesprochen hatte. Das hätte der Herr Hauptkommissar dann doch lieber selbst getan, wenn auch wahrscheinlich nur, um den eigenen Namen in der Zeitung zu lesen.

»Was haben Sie sich dabei gedacht?«, tobte Ignaz Huber. »Sie hätten mich noch in der Nacht informieren müssen! Sie können nicht einfach zur Presse marschieren und irgendwelche Stellungnahmen abgeben. Ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter, und wer hier ermittelt, entscheide ganz alleine ich!«

»Oh Verzeihung«, rutschte es Hannah heraus. »Ich hatte Sie bei Ihrer Stammtischrunde in der Hubertus-Klause nicht stören wollen …«

»Was … was soll das? Ich war nicht in der Hubertus-Klause. Ich war mit meiner Frau …« Er winkte unwirsch ab. »Das geht Sie gar nichts an.«

Hannah brachte ein kurzes Lachen zustande, das genauso verächtlich klang, wie sie es beabsichtigte. Sie war immer noch todmüde, sie hatte keine Lust auf irgendwelche dämlichen Vorhaltungen, sie war … sauer.

»Das geht mich nichts an? Also im Swingerclub, ja? Oder doch nur im neuen Sternerestaurant? Was gab es denn? Ich hatte beim letzten Mal Steinpilze.«

»Was … was … solche Unterstellungen lasse ich mir nicht bieten, ich werde …«

»Und blablabla, ja, alles klar. Es wird mir noch leidtun, mein Verhalten hat Konsequenzen, Sie lassen sich nicht auf der Nase rumtanzen, von Frauen sowieso nicht und von mir noch viel weniger, ich hab’s kapiert. Danke, Ihnen auch einen schönen Sonntag.«

Hannah war kurz davor, einfach die Tür zuzuschlagen, als ihre Vermieterin die Treppe hinaufgestürmt kam.

»Was ist das denn hier für eine Schreierei? Untersteht’s ihr euch mal, so aufeinander loszugehen! Dafür ist der Tag doch viel zu schön. Ich hab gerade frischen Kaffee aufgesetzt, und die Brötchen sind noch warm, eine gute Johannisbeermarmeladehab ich auch, das ist eine kleine Sünde, die der Herrgott trotz der Fastenzeit sicher verzeihen wird. Aber Hauptsache, ihr hört auf, euch hier zu streiten, bitte, ja! Nicht in meinem Haus, und am Sonntag zu ganz und gar unchristlicher Zeit schon mal gar nicht, habt’s das verstanden? Ja, fein, dann kommt mit runter in meine Küche und vertragt euch gefälligst wieder!«

Hannah mochte die unkomplizierte Frau, die ihr gleich am ersten Tag das Du angeboten und sie schon mehrmals am Abend auf ein Glas Wein in ihre Küche eingeladen hatte. Sie hatten über Gott und die Welt geredet, als würden sie sich bereits seit Ewigkeiten kennen, Hannah hatte bald schon das Gefühl, in der nur ein paar Jahre älteren Uta eine Freundin gefunden zu haben.

Allerdings war ihr aufgefallen, dass Uta offensichtlich nicht gerne über sich selbst sprach. Alles, was Hannah bislang wusste, war, dass Uta das Haus neben dem Kurpark von ihrem Erbe gekauft hatte, als ihre Eltern gestorben waren.

»Ein Schnäppchen«, hatte sie mal erzählt, »aber frag nicht nach Sonnenschein! Damals gab es noch ein Schild vorne am Zaun, auf dem stand ›Fremdenzimmer mit fließend warm und kalt Wasser‹. Und das Klo war natürlich auf dem Gang, eine Dusche hatten wir gar nicht, nur ein Badezimmer mit Wanne, hier unten, wo ich jetzt die Sauna hab.«

Was Utas Beruf war, ob sie vielleicht in München oder anderswo studiert oder Felchensee nie verlassen hatte, ob sie jemals verheiratet gewesen war oder zurzeit einen heimlichen Freund hatte, das alles wusste Hannah nicht. Noch nicht mal, ob Uta überhaupt aus Felchensee kam. Uta war ihren Fragen jedes Mal geschickt ausgewichen. Hannah mutmaßte, dass es da irgendetwas aus der Vergangenheit gab, worüber Uta nicht sprechen wollte.

Aber das spielte keine Rolle, Hannah fühlte sich wohl in Utas Gesellschaft und redete ausufernd über ihr eigenes Zuhause, über ihre Insel, die Nordsee, das ständige Rauschen der Brandung, das sie umso mehr vermisste, je weiter entfernt sie davon war. Und über ihren Vater, den »alten Inselbullen«, wie er sich selber bezeichnete, wenn er sich mit seiner Dienstmütze auf dem Kopf aufs Fahrrad schwang, um eine Runde auf der Strandpromenade zu drehen und einen oder zwei Touristen zu verwarnen, die ihre leeren Bierdosen nicht in den Abfalleimer warfen.

Einmal hatte sich Hannah sogar dazu hinreißen lassen, von Rio zu erzählen, vielleicht war es der Wein gewesen, der sie ein bisschen gefühlsduselig werden ließ. Sie hatte ihren Fehler gerade noch rechtzeitig bemerkt und sich selber die Rolle einer »Tante« angedichtet, niemand hier musste wissen, dass sie Mutter eines siebenjährigen Jungen war. Noch nicht.

Aber wie auch immer, es blieb dabei, dass Uta eine gute Zuhörerin war – und ihre eher beiläufigen Kommentare trafen fast immer ins Schwarze. Hannah wusste auch den leicht spöttischen Humor der hochgewachsenen blonden Frau mit der Figur eines Models sehr zu schätzen, wenn sie sich über alles und jeden lustig machte. Auch die Kollegen auf Hannahs Revier waren schon mehrmals Ziel ihres Spotts gewesen, einzig Ignaz Huber war unbeschadet davongekommen. Im Gegenteil! »Hab Geduld mit dem Ignaz, er hat auch sein Packerl zu tragen.« Mehr hatte sie bislang nicht sagen wollen.

Und jetzt schien es wieder so, als hätte Uta fast so was wie Mitleid mit dem Hauptkommissar. Sie fasste ihn behutsam am Ellbogen und zog ihn mit sich zur Treppe. Mit den Augen gab sie Hannah ein kurzes Zeichen: Lass gut sein, bitte, mir zuliebe!

Wie willenlos ließ sich Ignaz Huber die Treppe hinabführen. Hannah folgte ein paar Stufen, bevor sie umdrehte und in ihr Apartment zurückeilte, um sich wenigstens schnell die Zähne zu putzen und das alte T-Shirt, das sie nachts trug, gegen Jeans und Hoodie zu tauschen.

Als sie dann in Utas Küche trat, war Ignaz Huber verschwunden.