Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Torsten Low

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten nach Wakendorf II. Wegen der Kinder waren sie aufs Land gezogen. Hatten die Großstadt Hamburg gegen die Gemeinde Wakendorf II eingetauscht. Doch das Landleben ist nicht ganz so beschaulich, wie Liam es sich vorgestellt hat. Erst trifft er bei einem Spaziergang auf einen nackten, gefesselten Mann, dann vermeint er hinter einer Fensterscheibe eine blutige Hand zu sehen. Als Liam in der Alsterniederung einen blutigen Fund macht, überschlagen sich die Ereignisse. Und die Pforten der Hölle öffnen sich ... Regionaler Zombiehorror aus Deutschland.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

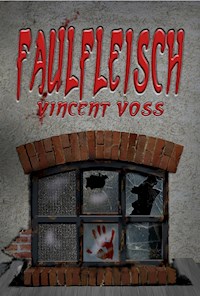

Faulfleisch

von Vincent Voss

Besuchen Sie uns im Internetwww.verlag-torsten-low.de

© 2013 by Verlag Torsten Low,

© 2012 by Verlag Torsten Low, Rössle-Ring 22, 86405 Meitingen/Erlingen

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung und Illustrationen: Chris Schlicht

Lektorat und Korrektorat: D. Höhne

Satz: T. Low

ISBN der Druckausgabe: 978-3-940036-17-9

ISBN der EBookausgabe: 978-3-966291-04-0

Inhalt

Der Mistkater

Kindergarten

Nackter Mann mit Gummiball

Der Gerichtsmediziner und das Böse an sich

Tim, der Nachbar und Hübi

Hund auf zwei Beinen und Frau Schäfer, die Vogelfrau

Tod reimt sich auf Abendbrot

Das Böse an sich und der Gerichtsmediziner

Rasiertes Guatemala

Liams Medley

Beratungsgespräch

Alle Vöglein sind schon weg

Der Doktor kommt

Essen auf Rädern

Guatemala-Krise

Der Teufel ist los

Matthias hat Montag frei

MONTAG

Pan im Moor

Familienleben

RTW

Eine Verabredung

RTW Drei

Alarm am Königshof

Tim bereitet sich vor

Dienstag

Der Mistkater

Beim Blick aus den Doppelglasscheiben auf das Wäldchen in seinem Garten wurde ihm unwohl. Er vergewisserte sich, ob das Fenster auch tatsächlich geöffnet war. Selbst durch konzentriertes Lauschen hörte er nichts. Die Kiefern- und Tannenzweige wiegten sich im Wind, aber der Wind erzeugte mit ihnen keine Laute. Auch kein hergewehtes Motorengeräusch, nichts. Er stand allein in seinem Wohnzimmer. Er hörte sich atmen, wurde unruhig und schaute auf die Uhr über der Tür. 10:10 Uhr. Stille.

Wegen der Kinder waren sie auf das Land gezogen. Sein Sohn war im Kindergarten, seine Tochter mit seiner Noch-Frau bei ihren Eltern. Sie hatten sich wieder mal um nichts gestritten und er war gut darin, mit Gemeinheiten zu verletzen. Das Wissen darum brachte keine Abhilfe. Er war allein und wollte die Zeit mit Arbeiten verbringen, aber die ungewohnte Stille und seine herumschweifenden Gedanken warfen ihn seit zwei Stunden aus der Bahn. Es wirkte so tot.

In Hamburg hatten sie in der Nähe zum Kiez in einer Pärchen-Wohngemeinschaft gewohnt. Sein Zimmer hatte zum Hinterhof gelegen und dieser Hinterhof war ein reines Geräusche-und Laute-Biotop gewesen. Ein Streit im Nachbarhaus, der Gerüstbauer arbeitete in seinem Schuppen, irgendwer gegenüber hörte eine Operette. Selbst im kältesten und ungemütlichsten Winter drang ein akustischer Flickenteppich an sein Ohr. Jemand schloss sein Fenster, ein Bett wurde ausgeschüttelt, Schneeball werfende Kinder schrieen auf der Straße. Außerdem war es selten vorgekommen, dass er in der WG alleine gewesen war. Tim, sein Mitbewohner und Freund, hatte zu dieser Zeit Philosophie studiert. Vorwiegend hatte er sich zuhause in seinem Kellerzimmer aufgehalten, anstatt sein Studium im Hörsaal oder Seminarraum zu verbringen. Selbst Lesen erzeugte Geräusche, Tee wurde aufgesetzt, jemand ging auf die Toilette, alles zeugte von der Anwesenheit anderer.

Hier war nichts. Es schien ihm, als brauche er eine Geräuschkulisse zum Denken. 10:12 Uhr. Immer noch Stille, er seufzte und ging ins Arbeitszimmer. Mit der Maus vertrieb er seinen Bildschirmschoner. Alle vier lachend im Herbst am Nordseestrand. Seine Datenbank wartete auf Eingaben von ihm, doch ihm war nach Musik. Im Mediaplayer wählte er aus: Tinariwen. Er hatte sie vor kurzem in der Fabrik gesehen und mit ihnen fühlte er sich wieder in Gesellschaft. Er wog sich im Takt und bearbeitete seine Datenbank, doch seine Beklommenheit wollte nicht von ihm weichen. Das Gefühl konnte er nicht begründen. Seit sie auf dem Land wohnten, suchte es ihn heim. Immer, wenn er allein war. Eine Mischung aus sich beobachtet fühlen und einen Weltuntergang als einziger nicht mitbekommen zu haben.

Er erinnerte sich, dass er an einem Feiertag von seiner Oma zurückgefahren war, und nach der Autobahnabfahrt auf dem Weg nach Bargteheide über einige Dörfer keine Menschenseele, kein fahrendes Auto angetroffen hatte. Die Dörfer wirkten wie ausgestorben auf ihn. Vor der malerischen Abendsonne war eine düstere Wolkenfront aufgezogen. Im Radio hatte er die Informationsschleife von NDR-Info gehört und es beschlich ihn das Gefühl, einen atomaren Holocaust oder eine andere Katastrophe als einziger versehentlich überlebt zu haben. Während der zwanzigminütigen Autofahrt hatte er sich in eine Endzeitangst hinein gesteigert, die er offenbar bis jetzt konserviert hatte. Er kostete von dieser Angst und sie schmeckte ähnlich wie damals.

Er sah aus dem Fenster, lauschte und die lebhafte Musik von Tinariwen verlor ihre Wirkung auf ihn. Immer noch spielte der Wind mit den Zweigen, immer noch glänzte die orange- und rotfarbene Plastikrutsche in der Sonne als letztes Zeichen eines vergangenen Kinderlachens. Er stellte die Lautsprecher aus, um endlich etwas hören zu können, aber es war nach wie vor still.

Um 10:16 Uhr erschrak er sich, als der Kater der Nachbarn auf den Fenstersims sprang und ihn anstarrte. Der Kater miaute, richtete sich auf und streckte eine Pfote durch den Fensterspalt. Liam lachte nach dem Schreck auf. »Mistvieh!«, er stand auf und spielte mit der Katerpfote, indem er sie antippte und versuchte, sich nicht von den Krallen erwischen zu lassen. Der Kater war schneller und zog ihm an der Seite seines Zeigefingers einen blutenden Kratzer zu. »Verdammt!«, fluchte Liam und sog sich im Reflex das Blut aus dem Finger. Der Kater schnurrte und tastete mit seiner Pfote umher. In einem Anflug von Wut dachte Liam daran, das Fenster zu schließen und dem Kater die Pfote zu klemmen, aber letztlich siegte die Einsicht. Er hätte wissen müssen, dass der Kater schneller sein würde.

Liam fiel Blut im weißen Fell des Katers auf. Das Kinn und auch die nadelspitzen Zähne zeigten Restspuren einer blutigen Mahlzeit. Liam lutschte an seinem Finger, ging zum Medizinschrank und desinfizierte die Wunde. Er bestrich sie mit Jodsalbe und klebte ein Pflaster darauf. Währenddessen überlegte er, wo so ein Kater vom Land sich seine Mahlzeiten besorgte und keiner der Gedanken war appetitlich zu nennen.

Kindergarten

12:00 Uhr. Liam fuhr den Rechner runter und sortierte seine Schmierzettel zu zwei Stapeln. Er hatte trotz der Stille arbeiten können, allerdings plagte ihn jetzt eine schmerzende Melancholie. Warum hatte er den Streit so eskalieren lassen? Andererseits sah er sich nicht in der Rolle, den ersten Schritt der Versöhnung zu gehen. In diesem Dilemma steckte er häufig. Die Ursache des Streits lag in Sandras Verhalten ihm gegenüber, aber er vermochte es nicht, es ihr zu erklären. Sandra wies alle Schuld von sich und brachte ihn in die Position, sie mit unfairen Äußerungen sticheln zu wollen, um ihre Arroganz zu brechen. Dabei brachte sie ihn mit ihrer unterkühlten Art und er sich dadurch, dass er es ihr nicht erklären konnte selbst dermaßen in Rage, dass er nicht aufhören konnte. Es tat ihm Leid und gleichzeitig ärgerte er sich darüber, alle schlagkräftigen und berechtigten Argumente durch seine aufbrausende Art vernichtet zu haben. Wie immer würde er sie irgendwann anrufen und um Verzeihung bitten. Ihr täte es auch Leid, würde sie dann sagen, aber an den entscheidenden Punkten ließe sich aus seiner Sicht nicht mehr arbeiten.

Er zog sich die Schuhe und seine Jacke an, nahm den Autoschlüssel vom Klemmbrett beim Telefon, schloss die Tür hinter sich zu und verharrte. Er hörte die blattlosen Birkenzweige der drei auf dem Wall stehenden Birken leise knistern, spürte die Kälte in seinem Gesicht und sonst: Nichts.

Er wohnte auf dem Hofgrundstück des Bürgermeisters, der eine historische Bäckerei zu vier Wohneinheiten umgebaut hatte. Von seiner kopfsteinbepflasterten Hofeinfahrt konnte er bis auf die Einmündung einer Dorfhauptstraße sehen. Liam stand oft mit seinem Sohn am Küchenfenster und zählte vorbeifahrende Autos. Heute wäre ihnen langweilig geworden. Er schloss den Wagen auf, setzte sich und nach dem Starten des Motors schob er eine CD der Red Hot Chili Peppers ein und drehte lauter.

Ein Lied später stieg er auf dem Gemeindeparkplatz für Kindergarten- und Turnhallenbesucher aus seinem Wagen, schmiss die Tür zu und freute sich auf seinen Sohn. Ein Wagen fuhr ab, einer kam nach ihm und die Mutter von Franja grüßte ihn aus ihrem Auto bei der Ankunft. Er überlegte, ob sie gemeinsam zum Kindergarten gehen sollten, aber so nah stand er ihr nicht. Das Leben hatte ihn wieder. Er ärgerte sich zum wiederholten Mal über einen großen Geländewagen, der auf dem Parkplatz für Rettungswagen stand. Je nach Laune untermalte er seine Wut mit imaginären Vergeltungsaktionen, in denen er die Besitzer schmerzlich abstrafte. Dennoch überwog die Freude auf seinen Sohn, der bestimmt mit seiner Gruppe auf dem Spielplatz spielen würde. Er nahm den längeren Weg am Bürgerhaus vorbei. Die Krippenkinder spielten heute nicht draußen. Der im Schatten liegende Krippengarten lag verwaist hinter der noch nicht grünenden Buchsbaumhecke. Vom Platz zwischen dem Kindergarten und der Sporthalle hörte er Kinder und das Geräusch von schnell fahrenden Gummireifen auf Betonplatten. Nachdem er um die Ecke des Kindergartens kam, sah er die Betreuerinnen der Pinguingruppe, in der auch sein Sohn Jack, oder richtig Jonathan, betreut wurde. Sie trugen ihre Winterkleidung und Frau Kallenberg sah in ihrem Skidress und mit ihrer gebräunten Haut unverschämt gut aus. Er begrüßte sie und Frau Rankwitz deutete mit einem Nicken zum Beachvolleyballplatz, wo er aus einem Kinderknäuel Jack in seiner dunkelblauen Buddelhose erkennen konnte. Jack stand abseits und beobachtete die anderen beim Spielen. Liam seufzte. Es tat ihm weh, Jack im Kindergarten leiden zu sehen, aber Jack machte es ihnen auch nicht leicht. Er brauchte lange, um sich irgendwo wohl zu fühlen und im Kindergarten war er seit einem halben Jahr noch nicht richtig angekommen.

»Wie war es heute?«, fragte er Frau Kallenberg und stellte sich neben sie. Jack hatte ihn noch nicht gesehen, sonst wäre er auf Liam zugestürzt.

»Gut.« Sie nickte bestätigend. »Er hat heute mit den anderen gefrühstückt, wollte auch raus gehen, beim Stuhlkreis hat er sich etwas zurück gehalten.« Während sie mit ihm sprach, beobachtete sie Jack und überging seine von den anderen Kindern ausgegrenzte Position. Sie suchte den Blickkontakt zu Liam.

»Und er hat heute etwas farbenfroher gemalt, Grün und Gelb kamen in seinem Bild vor.« Sie lächelte ihn an, weil sie Jack mochte. Jack malte nicht gerne und wenn er malte, bevorzugte er dunkle Farben oder Schwarz. Liam fand daran nichts Ungewöhnliches, Schwarz war cool. Aber er besaß ein psychologisches Laienwissen, das ihm sagte, Kinder, die bevorzugt schwarze Bilder malten, hatten eine schlechte Kindheit gehabt und wurden womöglich geschlagen oder misshandelt. Glücklicherweise teilte Frau Kallenberg nicht diese Auffassung (oder sie zeigte es ihm nicht) und sie nahm Jacks Marotte mit Humor. Liam schüttelte verliebt mit hochgezogenen Augenbrauen den Kopf.

»Von mir hat er es nicht, meine Lieblingsfarbe ist Rosa«, scherzte er und winkte Jack hinüber, der ihn erkannte und mit den größten Schritten, die eine Gummibuddelhose zuließ, auf ihn zustürmte. Liam lachte. »Irgendwas vergessen heute?«, fragte Liam.

»Nee, war auch alles gut«, antwortete sie und beobachtete die Roller fahrenden Kinder. »Seit wann nennt er Sie eigentlich Liam?«, wunderte sie sich.

»Das hat er nach einer Harz-Reise auf der Rückreise beschlossen. Einfach so«, erklärte er. Frau Kallenbach schmunzelte.

»Dann bis morgen«, verabschiedete er sich. Jack stand atemlos neben ihm.

»Liam, weißt du was?«, strahlte er ihn an und forderte seine gesamte Aufmerksamkeit, »Lucie hat gesagt, ihr Lieblingstier ist eine Frikadelle. Dabei sind das doch keine Tiere, oder Liam?« Liam grinste, wuschelte seinem Sohn durch das Haar, holte mit ihm seinen Rucksack und ging, sich mit Jack über Frikadellen unterhaltend, zum Auto.

Bei den Mülleimern um die Ecke biegend sah er den großen, breiten Schatten von Cles oder Clemens Vater und hörte eine gepfiffene Melodie. Verdammt, dachte er, denn Cles Vater oder auch Hübi, was er jedem anbot, Liam aber kategorisch ablehnte, war ihm unangenehm. Hübi sah Liam, grinste und hatte ihn mit zwei Schritten erreicht.

»Na, Jonathans Vater!«, rief er ihm aus nächster Nähe zu und haute Liam auf seine linke Schulter. Jack versteckte sich hinter Liam.

»Hallo, Clemens Vater«, stieg Liam hilflos ein und vermied es, das kräftige Abklopfen bei diesem, zwei Köpfe größeren und doppelt so breiten, Mann zu einem Ritual werden zu lassen, indem er auch das Klopfen anfing. In einer Übersprunghandlung blickte er entschuldigend auf sein rechtes Handgelenk, an dem sich keine Uhr befand.

»He, nee wart’ mal!« Clemens Vater versperrte ihm den Weg.

»Deine Schuhe, ne sind das eigentlich Schuhe für Stubenhocker?«, wollte Clemens Vater grinsend von ihm wissen. Irritiert besah Liam seine Chucks, der rechte sah mitgenommen aus, in der Hacke war ein Loch. Wieso Chucks aber Stubenhockerschuhe sein sollten, wusste er nicht. »Wieso?«, entglitt es ihm unverzeihlich devot.

»Nur so«, grinste ihn Clemens Vater weiter an und gewährte Liam einen Blick auf das Innenfutter seiner Bomberjacke.

»Weil du ein Stubenhocker bist!« Clemens Vater haute ihm noch mal auf die Schulter und gab ihm den Weg mit einem Augenzwinkern frei.

Jack kam hinter Liams Beinen hervor und Liam schüttelte über seine eigene Hilflosigkeit den Kopf. Es gab Menschen in seinem Leben, mit denen konnte er nichts anfangen. Er mochte sie nicht, er mied sie, aber sie begegneten ihm immer wieder. Er fragte sich, ob er auch einen bestimmten Hasstypen für Menschen darstellte und sie in eine ähnliche Hilflosigkeit trieb, aber er hatte keine Idee.

»Liam?«, eröffnete Jack eine ihm wichtige Frage. »Hast du eigentlich Angst vor Clemens Papa?«

»Weiß nicht, kann sein.«

»Dann beiß ihn doch«, bot Jack als einfache Lösung an. ›Warum nicht?‹, dachte Liam, ›und den Geländewagenbesitzer beiß ich gleich mit.‹ Liam liebte seinen Sohn.

Nackter Mann mit Gummiball

Vier Tage später. Wieder war es die Stille, die Liam aus seiner Konzentration brachte. Mit einem Becher Milchkaffee in der Hand stand er vor seiner Terrassentür und versuchte, dieser Stille zu entkommen. Draußen sah es kalt aus, in der Nacht hatte es wieder Bodenfrost gegeben und ein dichter Nebel verschluckte sämtliche Farben.

Er nippte an seinem Kaffee und fasste den Entschluss, seine Arbeit zu unterbrechen, um nach Draußen zu gehen. Der Umsetzung seines Entschlusses gingen einige Vorbereitungen voraus. Seine vor zwei Jahren gekauften Trekkingschuhe, die bislang noch nicht zum Einsatz gekommen waren, fand er nicht in dem Schuhkarton auf dem Speicherboden, sondern bei der Zeltausrüstung in der Kammer. Er zog sich eine gefütterte Windjacke über und fröstelte sofort, nachdem er einen Schritt vor die Tür setzte und diese hinter sich zuschloss. Er nahm die Kälte als stimmig zur erdrückenden Stille wahr. Jedoch durchbrach er mit dieser geplanten Aktion seine Hilflosigkeit.

Nach der Hofeinfahrt bog er links auf die Straße ein. Das aufgestellte Sackgassenschild, hatte ihm sein Vermieter erklärt, sei nur dazu da, Ortsunkundige von einer Einfahrt in die Straße abzuhalten. Somit wurde die Straße nur von Anwohnern befahren und sie hätte angeblich die Qualität einer Spielstraße. Jack würde es im anstehenden Sommer ausprobieren.

Von den Anwohnern fehlte jegliches Lebenszeichen. Die Silhouetten der Einfamilienhäuser ließen sich im Nebel nur erahnen, Wasser sammelte sich in den Hecken an den Resten der letztjährigen Spinnennetze. In Gedanken plante er seine Route, und genoss es, vor neuen Entdeckungen zu stehen. Bislang kannte er nur den einen Weg, der ihn zur Steinbrücke über die Alster und von dort ins Moor führte. Zwischen dem vorletzten und dem letzten Haus auf der rechten Seite zweigte ein asphaltgranulierter Feldweg ab. Liam erinnerte sich an drei knorrige Bäume, die dort im Nebel stehen mussten und von seinem Nachbarn wusste er, dass dieser Weg zur dorfeigenen Kläranlage führen würde. Allein dieses Wissen ließ ihn den Hauptweg weitergehen.

Die Bewohner des letzten Hauses auf der rechten Seite waren ein Mann mit einem grauen Vollbart und seine Frau, die immer sehr früh in einem grünen Opel Corsa unterwegs war. Sie hielten sich eine Ziege und einen Esel und Jacks Wunsch war es, den Esel streicheln zu dürfen, der hinter dem Graben und dem Knick in seinem Gehege stand. Liams Ohren froren, und da er außer gelegentlichem Tropfen nichts hatte hören können, zog er sich seine Kapuze über.

Ungefähr vierhundert Meter später gabelte sich die Straße. Links führte der unbefestigte Weg auf die Straße zur Steinbrücke, rechts ging es weiter ins Unbekannte. Liam entschied sich für das Unbekannte. Neben dem Weg konnte er die Schemen von Bäumen sehen, und er fand eine Ordnung wieder, die er auch auf vorherigen Erkundungen hatte ausmachen können. Vereinzelte Bäume wurden in den Knicks bis zur vollen Größe stehen gelassen, der Rest durfte bis zu einer bestimmten Größe heranwachsen, ehe dem Knick ein Kahlschlag widerfuhr.

Nachdem der Weg mehrere rechtwinklige Kurven beschrieb, standen am Wegrand den Umrissen nach etliche großgewachsene Bäume. Eichen. Eine Biegung später führten vom Weg tiefe Treckerspuren bis zu einem Gatter ab und die Asphaltierung des Weges endete hier. Weiter ging es auf einen Feldweg, der nur aus zwei Reifenspuren bestand. Vereinzelnd standen Pfützen in den Spurrinnen, die Liam mit seinen Trekkingschuhen durchschritt. Eine Abenteuerlust packte ihn und ebenso eine romantische Furcht vor dem Ungewissen. Er allein im Nebel, seit einer Dreiviertelstunde keine Anzeichen von Zivilisation. Sein cineastisches Gedächtnis spülte Szenen aus dem Film »American Werwolf« hervor, und er genoss den dadurch erzeugten Schauer. Er blieb stehen und lauschte. Nichts. Nur er. Sein Herzschlag. Er beobachtete eine Weile seinen kondensierten Atem, ehe er weiter voran schritt.

Der Baumbewuchs wurde lichter und lichter und die übriggebliebenen Bäume fügten sich durch ihr verkrüppeltes Aussehen nahtlos in seine Stimmung. Es wurde morastiger, und er deutete es ohne wirkliche Orientierung als Nähe zum Moor. Er überprüfte seine These, indem er zum Urinieren den Weg verließ und nach nur zwei Schritten auf einen Graben stieß, der bis zum Rand mit schwarzem Wasser stand. Genüsslich pinkelte er ins Wasser, und fast wäre es ihm zu laut geworden. Er schüttelte sich, zog den Reißverschluss zu und ging weiter. Seinem Handy nach war er etwas über eine Stunde unterwegs, ohne auf einen Menschen getroffen oder aber auf ein Haus gestoßen zu sein. Er konnte sich nicht an eine ähnliche Erfahrung erinnern und als Reaktion auf diese Erkenntnis schüttelte er den Kopf.

Später stand er auf einer verwitterten Holzbrücke und bedauerte, dass er nicht mehr urinieren musste. Unter ihm kroch auf drei Metern Breite dunkles Wasser entlang. Er knickte Strauchwerk ab und ließ es unter die Brücke treiben. Auf der anderen Seite wartete er, bis es wieder auftauchte und sah ihm nach. Wieder und wieder schickte er Halme und kleinere Äste durch die Brücke bis ein Strauchgutkonvoi im Nebel verschwand. Es schien ihm, als hätte es ihm früher einmal mehr Freude bereitet, als hätte diese Handlung eine größere Spannung beinhaltet und jetzt wiederholte er sie nach Jahren, ohne um das Geheimnis des Reizes zu wissen. Er warf den letzten Ast ins Wasser und verließ die Brücke auf der anderen Seite.

Verharrte, denn hier endete der Weg. Er stand auf einer Wiese und schon nach den ersten Schritten war er bis zu den Knöcheln im Morast versunken. Absichtlich wartete er und sah zu, wie sich um seine Schuhe das Wasser sammelte. Im Inneren blieben seine Füße trocken und er lobte sich seine Anschaffung. Spätestens jetzt hatte sich die Investition ausgezahlt. Mit einem Ruck zog er seine Füße aus dem Morastloch und stellte sich auf ein sicher wirkendes Gräserbüschel, ohne ein weiteres Mal zu versinken. Hier konnte er in Ruhe nachdenken, ob er seine abenteuerliche Reise fortsetzen sollte oder nicht. Einerseits war er lange unterwegs und er bedachte den Rückweg. Er würde Hunger bekommen und er hatte nichts mitgenommen. Das war ein Argument für eine Umkehr. Andererseits konnte er sich schwer vorstellen, dass dieser Weg bei der Brücke endete. Was für einen Sinn hätte er dann? Er mutmaßte, dass der Weg aus dem Dorfgedächtnis gestrichen worden war. Es musste etwas hinter diesem Feld liegen, dass den Weg selbst rechtfertigte. Vielleicht ein anderer Weg oder eine alte Ruine. Er erinnerte sich, dass er auf dem Wanderweg, der früher einmal eine Eisenbahntrasse von Bad Oldesloe nach Barmstedt gewesen war, eine Wanderkarte in einem Schaukasten gesehen hatte und er hatte sich über die Vielzahl von Wegen um das Dorf und das Moor herum gewundert. Leider konnte er sich nicht an diese alte Brücke auf der Karte erinnern. Es stützte aber seine Mutmaßung, dass es hinter der Wiese weitergehen musste. Er holte sein Handy raus. Eindreiviertel Stunden. Er steckte das Handy wieder ein und sein Blick schweifte zur Brücke und den Weg zurück. Er drehte langsam den Kopf und musterte den Nebel auf der Wiese vor ihm. Unentschlossen ging er einen Schritt vor und entschied sich währenddessen, die Wiese zu erkunden. Glücklich war er mit seiner Entscheidung nicht, denn sein Hungergefühl meldete sich erneut. Aber er wollte nicht das stereotype Bild des verweichlichten Städters erfüllen und bei dem ersten Hungergefühl wieder umkehren. Hier galt es, eine Mission zu erfüllen.

Also ging er weiter auf das Feld. Allerdings wurde er nach nur wenigen Minuten unsicher. Der Nebel war hier so dicht und es gab keine Orientierungspunkte, dass er nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wo er hinging. Oder ob er überhaupt geradeaus ging. Sicher, es war beruhigend, dass er in dieser Gegend nichts von kilometerweiten Moorlandschaften wusste und er glaubte auch, irgendwann auf einen Weg oder ein Gehöft zu stoßen, aber diese völlige Orientierungslosigkeit begann an seinen Nerven zu zerren. Wie die Stille an seinen Nerven zerrte.

Er konnte innehalten und sich einmal im Kreis umschauen, alles sah gleich aus. Zum Glück hinterließ er tiefe Fußspuren, die sich sofort mit Wasser füllten, sodass er zumindest immer zurück finden würde. Er ging weiter und verursachte mit jedem Schritt ein tiefes Schmatzen. Den Blick geradeaus gerichtet, konzentrierte er sich auf Veränderungen im Nebel. Seiner eigenen Atmung unter der Kapuze lauschend, verfiel er dem monotonen Rhythmus und wurde innerlich leer und erreichte einen meditativen Zustand.

Er dämmerte erst wieder hervor, als ein störendes Geräusch an sein Bewusstsein trat. Ein Stöhnen? Er blieb stehen und nahm die Kapuze vom Kopf. Lauschte. Nichts. Sogar seine Atmung hatte ausgesetzt. Doch. Da war es wieder. Er überlegte, welche Tiere so stöhnen konnten, aber es fiel ihm keines ein. Er erinnerte sich an den in den Abendstunden blökenden Esel. Er hatte gedacht, hier wären in dem Moor Wölfe oder Bären ausgesetzt worden. Das Tier hatte so absonderlich geschrien, dass es ihn und Sandra gruselte und Jack wissen wollte, weshalb sie so angespannt hinaus gehorcht hatten.

Das hier war nicht der Esel, denn es stöhnte verhaltener und leiser. Schon wieder. Vor ihm. Durch den Nebel konnte er die Entfernung nicht abschätzen. Seine innere Angst ließ ihn vermuten, dass er der Quelle sehr nah stand. Er versuchte, zu schleichen. Er konnte im Nebel Bäume erkennen. Keinen Knick, sondern einen kleinen Wald aus großgewachsenen, kahlen Laubbäumen. Dahinter standen kleinere Schatten, Koniferen. Und dahinter sah er die Umrisse eines Gebäudes. Zwischen ihm und dem Wald stand ein alter Stacheldrahtzaun. Der Draht und die Pfosten sahen verwittert aus und er fragte sich, was er hier eigentlich betrieb. Wahrscheinlich stand er an einem Gehöft, ein Tier bekam ein Junges und er machte aus einem Spaziergang ein Adventure.

Wieder das Geräusch. Er blieb am Zaun stehen und analysierte es. Hin- und hergerissen trat er von einem Bein auf das andere und verschränkte die Hände hinter seinem Kopf. Das war kein Tier. Was dann? Leider wusste er mit diesem Ergebnis auch nicht weiter umzugehen. Sollte er das Hofgelände betreten? Vielleicht trieben sie es hier irgendwo und was würde er davon halten, wenn ein Verwirrter in seinem Garten stehen würde, wenn er gerade mit Sandra dabei war. Aber weder er noch Sandra, noch irgendwer, den er kannte, stöhnten so gequält. Und laut.

Zweifelnd drückte er den ersten Stacheldraht runter und schwang sich darüber. Er schlich durch den Wald, in dem nicht nur Dornenranken an seinen Füßen und Schienbeinen zogen, sondern er auch drauf achten musste, keinen Abfall geräuschvoll zu zertreten. Hier wurden sanitäre Einrichtungen und sonstiger Bauschutt entsorgt. Der Nebel wurde lichter und er konnte erkennen, dass es tatsächlich ein Gehöft war. Links stand das rotgeklinkerte Wohngebäude, vor ihm der Hof, dahinter und rechts von ihm die Bewirtschaftungsgebäude. Aber es roch nicht nach Vieh. Als er mit Jack bei Bauer Schümann Milch holen war, roch es schon etliche Meter vor dem Bauernhof nach Vieh und Silage. Die Kühe klirrten in ihrem Stall mit den Ketten. Hier war es still und roch nach feuchter Erde.

Er hatte den Wald durchquert und stand, durch eine Eiche verdeckt, an der Grenze zum Hof. Das grüne Dielentor des Wohnhauses war geschlossen und aus keinem der Fenster konnte er Licht erkennen. Auf dem Hof stand ein Auto. Ein Volvo-Kombi mit Hamburger Kennzeichen. Dunkelblau, wahrscheinlich ein neueres Modell. Das Tor zu den Kuhställen rechts von ihm gegenüber dem Wohnhaus stand offen. Er wartete.

Nach einiger Zeit in absoluter Stille konnte Liam Musik hören. Nicht, dass die Musik plötzlich einsetzte, vielmehr war sie wohl die ganze Zeit vorhanden gewesen, so leise, dass man sie erst einmal hatte wahrnehmen müssen. Klassik mit hohem Frauengesang. Es kam aus dem Wohngebäude. Aber kein Stöhnen mehr. Ob er sich geirrt hatte? Das konnte er sich nicht vorstellen. Er wartete weiter und seine Geduld wurde belohnt.

Es stöhnte aus dem Stall. Es klang menschlich.

»Hallo«, rief Liam und bereute seinen ersten Impuls sofort, als er sich ein liebestolles Bauernpaar vorstellte. Er erhielt umgehend eine gestöhnte Antwort. Ein großer Körper klatschte im Stall auf den Boden. Wieder ein Stöhnen. Angestrengt. Liam meinte, jemand Hilfsbedürftiges wäre in dem Stall und zur Vergewisserung rief er kräftiger, lauter. Erneut stöhnte es und Liam hörte schlurfende Schritte und eine Kette. Eine Tür im gegenüberliegenden Wohnhaus ging auf. Jemand näherte sich von dort. An der Dielentür bewegte sich der Türöffner.

Aus dem Stall trat ein nackter, gefesselter Mann auf den Hof. Zwei Hunde bellten hinter der Dielentür. Große Hunde. Liam sah sich nach einer Waffe um, ein Knüppel, ein Stock, aber er fand nichts. Der nackte Mann trug Ketten und Lederriemen an seinem Körper und einen roten Ball im Mund. Brauchte er Hilfe? Liam wusste es nicht einzuordnen. Nach seinem Halbwissen über die Sado-Maso-Szene waren das Fetische aus diesem Milieu. Und jemand aus diesem Milieu stöhnte nun mal, wenn er gequält wurde, denn danach war ihm der Wunsch. Allerdings schwankte der nackte Mann und sah sehr mitgenommen aus. Er hatte Liam noch nicht entdeckt. Dafür aber die beiden Schäferhunde, die sich durch die Dielentür drängten und sofort auf ihn zuhielten. Liam hob einen Stein auf und holte aus.

»Pan! Apollon!«, schnitt eine Stimme scharf durch den Nebel und die beiden Schäferhunde unterbrachen ihre Jagd und setzten sich brav vor ihn. Ohne ihn aus den Augen zu lassen. Aus der Dielentür trat ein gepflegter Mann, der sich Zeit nahm, um sich einen Überblick zu verschaffen. Der nackte, gefesselte Mann stöhnte nun wieder und schwankte weiter. Sah sich hektisch um. Der andere ging auf ihn zu.

»René! Du bist noch lange nicht fertig! Noch lange nicht!«. Er stellte sich zwischen Liam und den Nackten, umarmte den nackten Mann, küsste ihn in den Nacken und führte ihn ins Wohnhaus.

»Du frierst ja schon, mein Süßer. Na, dann muss ich dich gleich erst mal wärmen«, säuselte er so laut, dass Liam es hören konnte.

»Wenn du artig bist!«, setzte er scharf nach. Liam reckte den Hals, um genauer sehen zu können. Wie auf Kommando knurrten die beiden Hunde und standen auf. Liam wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Er wollte, dass die beiden Hunde ihn nicht weiter bedrohten. Andererseits war es ihm auch unangenehm, Zeuge dieses Ereignisses auf einem Privatgrundstück zu sein. Der gepflegte Mann kam zurück und stellte sich zwischen Pan und Apollon vor Liam. Liam ließ den Stein sinken.

»Ich bin dem Weg bis zur Brücke gefolgt und dann hörte er auf. Ich bin dann etwas auf das Feld gegangen und hörte dann das … Stöhnen. Ich dachte, jemand braucht Hilfe«, rechtfertigte Liam seine Anwesenheit und ärgerte sich über den unterwürfigen Ton. Der andere hatte sich zu erklären.

»Das hier ist Privatgrundstück«, sagte der Mann und kraulte Pan oder Apollon den Kopf. »Da hinten ist ein Zaun«, deutete er mit dem Kopf zur Wiese. Liam wurde wütend.

»Hören Sie, hier stöhnt ein nackter, gefesselter Mann und ich komme her, weil ich glaubte, dass er Hilfe braucht. Vielleicht erklären Sie mir mal, was genau das Ganze bedeutet.« Liam spannte sich und massierte den Stein in seiner Hand. Pan und Apollon blieb das nicht verborgen, sie waren sprungbereit. Der Mann überlegte.

»Sie haben Recht. Wahrscheinlich hätte jeder andere ähnlich gehandelt. Zum Glück. Das tut mir Leid und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.« Er reichte Liam die Hand und lächelte versöhnlich. Liam schlug ein, behielt aber einen fragenden Ausdruck in seinem Blick, den der andere aufnahm.

»René ist ein alter Freund von mir. Ich bin schwul und sado. René ist schwul und maso. Manchmal gönnen wir uns hier bei mir einen kleinen Urlaub. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie das für sich behalten könnten.« Er hielt weiter Liams Hand und Liam war es, auch wenn er das Gefühl vehement zu unterdrücken suchte, unangenehm. Es fühlte sich befleckt an. Liam zog seine Hand zurück und nickte.

»Ist in Ordnung. Ich werde dann wieder zurück, bevor es dunkel wird.« Der andere nickte und wartete so lange, bis Liam ihn nicht mehr sehen konnte. Liam stieg über den Zaun und machte sich auf den Rückweg. Kaum hatte ihn der Nebel auf der Wiese verschluckt, hörte er hinter sich Pan und Apollon am Zaun. Der andere wollte auf jeden Fall sichergehen. Würde Liam an gleicher Stelle auch wollen, nur, dass er keinen Freund namens René hatte, der mit rotem Gummiball in seinem Schuppen wartete. Liam musste lachen und trotzdem hatten dieser Tag und das Erlebte eine pathologische Note für ihn. Der Weg zurück war weit weniger abenteuerlich. Als er zurückkam, war es bereits dunkel und Sandra war mit Jack und Lina zu Hause. Er wusste nicht, ob sie sich schon wieder so nah waren, dass er ihr seine Geschichte erzählen konnte.

Der Gerichtsmediziner und das Böse an sich

Stell dir vor, all die Erschossenen, Zerbombten, Vergifteten, Erstickten, Erstochenen, Vergasten, Erschlagenen, Ertrunkenen, Verbrannten, Erhängten, Überfahrenen, Verhungerten, Verdursteten und wie auch immer aus dem Leben Gerissenen hätten einen Schrei. Einen einzigen Schrei, um Abschied zu nehmen, einen Schrei der Anklage, einen Schrei, der ihren Tätern in den Ohren klingen soll, damit sie sich ihrer Untat bewusst werden. Sie legten all ihren Schmerz zusammen, ihre Angst, ihr vergossenes Blut, ihre Tränen, ihre Wut, ihren Hass, ihre Ohnmacht, all das legten sie in diesen einen Schrei.

Ein stummer Schrei, denn Tote haben keine Stimme mehr. Ein Schrei, der bei den Tätern verklingt, ein Schrei, der sich auf für uns nicht wahrnehmbaren Frequenzen auf die Reise macht. Wellenförmig, immer neue Impulse, neue Schreie aufnehmend, setzte sich der eine Schrei fort.

Stell dir vor, dieser Schrei erzeugte Materie. Wie würde sie aussehen? Wie würde der Schrei von gefoltertem, verbranntem, ertrunkenem, erschlagenem, erhängtem, erschossenem, vergastem, überfahrenem, verhungertem und wie auch immer aus dem Leben gerissenem Fleisch wohl aussehen? Wie sieht Schmerz, Wut, Hass, Trauer und unzählige Ohnmacht aus? Wenn sie ausbricht? Stell dir das mal vor …

Kann ich den spielen, oder muss ich den abknallen? – Enrico

Ich habe mich schon in jungen Jahren für Knochen interessiert. Für Knochen und Fleisch, beides lässt sich bekanntlich nicht so einfach voneinander lösen. Als ich sieben Jahre alt war, sind wir an einem smogfreien Tag in einen Wald gefahren und ich fand eine Kröte, die am Wegrand verharrte. Da sie nicht weghüpfte, nahm ich sie in die Hand und sie brach auf. Sie war tot. Leichenbesiedler hatten sie schon ausgehöhlt und tropften von dem Krötenkadaver zu Boden, auf meine Schuhe und in meine Hand. Ich kann nicht sagen, dass ich das schön fand, vielmehr bekam ich dadurch Albträume und machte mir kindliche Gedanken über das Leben und den Tod. Der Präventivpsychologe an unserer Grundschule sah für meine Entwicklung aber keine Gefahr. Meine Eltern sorgten durch ihre Berufe und ihren Bildungsgrad für einen niedrigen Aggressionsscoringwert für mich, sodass meine Neigung für das Knochensammeln für frühkindlich paläontologisches Interesse gehalten wurde.

Mit zehn Jahren kam ich auf eine Eliteschule mit dem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächer. Meinen ersten Sex hatte ich ziemlich spät, so mit vierzehn Jahren. Mit fünfzehn Jahren ließ ich mir das Schulterblatt eines Hasen mit Blattgold überziehen und trug es als Glückbringer mit mir. Ich habe es immer noch, es dient jetzt als Lichtschalter für das Gäste-WC. Ungefähr zu dieser Zeit kochte ich in meiner Internatswohnung auch die ersten Knochen aus. Ich fing mit Katzen an, denn die waren einfach zu besorgen. Die Schule lag im Nordosten Hamburgs in Alsternähe. In den Grünanlagen konnte ich in den dunklen Abendstunden unauffällig Katzen anlocken und schnell töten. Darauf kam es an, denn eine gequälte Katze konnte so laut und vor allem menschlich schreien, dass es unnötige Aufmerksamkeit erregt hätte. Diese Aktionen plante ich so, dass es sicher war, dass weder Jonas, mein Mitbewohner, noch Nura, mit der ich zu der Zeit zusammen war, anwesend waren. Ich hatte mir einen großen Topf aus einem Geschäft für Gastronomiebedarf zugelegt. In diesen passte wunderbar eine ausgewachsene Katze hinein. Nach den ersten zwei Fehlversuchen informierte ich mich über das Internet und häutete die nächsten Versuchstiere. Eine einfache Katze benötigte so in etwa zweieinhalb bis drei Stunden Kochzeit, ehe sich die Knochen gänzlich und ohne Rückstände von den Muskelfasern lösen ließen.

In einem Blog, der sich mit dem Auskochen von Knochen beschäftigte, lernte ich Thanatos kennen, einen jungen Juristen aus München, der vorgab, ein menschliches Schlüsselbein ausgekocht zu haben. Ich freundete mich mit ihm an. Sein fachliches Steckenpferd war die freie Durchführung von Selbstverstümmelungen, die bislang noch unter Strafe stand. Außerdem hatten wir beide ähnliche sexuelle Neigungen, die ich mit Nura nicht besprechen wollte.

Mit Siebzehn schloss ich mein Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,3 ab und bekam gleich mehrere Firmenangebote. Ich entschied mich jedoch für ein Förderstudium und schrieb mich für Medizin ein.

Während meines ersten gemeinsamen Urlaubs mit Nura an der norwegischen Nordseeküste, fanden wir einen gestrandeten Walkadaver. Er roch unangenehm streng und elektrisierte mich, denn die Gelegenheit, einen Walknochen auszukochen, erschien mir für mein Leben einzigartig. Als ich mich anstrengte, um zumindest die Fluke, die große Schwanzflosse, zu bergen, verließ mich Nura noch am selben Abend. Insgesamt war es ein riskantes Unterfangen. Gefährliche Springfluten waren an dem Küstenabschnitt keine Seltenheit und ich war auf mich allein gestellt. Den Nachfragen meiner Eltern zu den hohen Reisekosten, der hohen Nebenkosten- und Reinigungsrechnung konnte ich durch eine Lüge entkommen. Nach der Trennung von Nura ginge es mir nicht so gut, entgegnete ich ihnen und das konnten sie verstehen, ermahnten mich aber, mein Studium ernst zu nehmen.

Oh, Studium, was hast du aus mir gemacht! Tief durchwatete ich ein Meer aus den Kardinalsäften, gab mich allerlei Drogen hin, lernte Aleida kennen, die ich nicht liebte (sie mich auch nicht) mit der ich aber all das (na ja, das meiste) ausleben konnte, was meine männlichen Sexphantastereien so vorgaben. Dennoch litten meine Leistungen nicht darunter und die Professoren erkannten schnell meine handwerkliche Begabung, meine analytischen Fähigkeiten und meine emotionale Kühle (»Sie haben die Betriebstemperatur einer Kühlkammer, also wird es Ihnen da auch gefallen«, verabschiedete sich Professor Speckmann von mir, als ich in die Gerichtsmedizin wechselte).

Ein Jahr später kochte ich mein erstes menschliches Schulterblatt aus. Mittlerweile hatte ich meine eigene Wohnung in Hamburg Uhlenhorst. Ein Junkiemädchen hatte sich tot gefixt und niemand wusste, wo sie herkam. Anonyme Bestattung – keine Nachfragen. Ich präparierte ihren Körper möglichst ansehnlich und half den beiden Bestattern persönlich, die Leiche zu übergeben. Ihren kompletten Arm mit Schulter transportierte ich in meiner großen Sporttasche nach Hause. Ein paar Fehler im Abschlussbericht und Unachtsamkeiten im Übergabeprotokoll hätten mir bei aufkommenden Nachfragen die Möglichkeit verschafft, den Sachverhalt zu meinen Gunsten zu klären. Aber niemand scherte sich um die Unversehrtheit einer Drogenleiche.

Zum Auskochen puschte ich mich mit Kokain hoch, die Droge versprach, mein neuer Liebling zu werden. Ich hörte Orpheus und versank in der sich vor meinen Augen verändernden Tätowierung auf ihrem Oberarm. Sie tauchte aus dem Topf auf und verschwand, kräuselte sich, verschwand, tauchte wieder auf. Ein Ziegenkopf mit gelben Augen. Und verschwand. Mit einem Löffel stupste ich den Ziegenkopf und er starrte grimmig aus dem Blasen werfenden Wasser zurück. Er senkte die Hörner und versank. Das erste Stück Fleisch trieb oben auf. Ein Zittern vor Glück erfasste mich, Orpheus wurde von schnellen Streichern zerrissen und ich tauchte den Löffel in das kochende Wasser und füllte ihn. Ich konnte mich kaum kontrollieren und verschüttete das meiste, aber etwas davon gelang in meinen Mund. Ich explodierte innerlich, wurde auch zerrissen und wieder angeschwemmt, wie Orpheus. Ich hatte es gewagt, einen Blick zu weit zurück zu werfen. Der Löffel glitt aus meiner Hand und ich setzte mich. Lachte und hoffte, dass ich diesen Moment mit niemandem teilte.

Mandy, wie ich sie für mich nannte, verbarg ich in meiner Schreibtischschublade. Ihr Schulterblatt. Eine kräftige Brühe von ihr fror ich ein und etikettierte das Glas mit »OMI 08«, denn meine Großmutter vermachte mir nach Gute-Erziehungs-Besuchen meinerseits immer Eingemachtes.

Thanatos erzählte ich einiges, aber nicht alles. Er gratulierte mir und teilte mir mit, dass er einen Klienten vertrat, der sich selbst aufessen wollte. Die Finger seiner linken Hand hatte er sich abgeschnitten und verspeist. Nun wollte er einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik entgehen und verwies auf sein Recht eines selbstbestimmten Lebens, dass eine Selbstverstümmelung mit anschließendem Verzehr rechtfertigte, denn es handelte sich dabei nicht um einen Suizid, der strafbar war, sondern im weitesten Sinne um eine Körperverschönerung und eine religiöse Handlung. ›Wie krank muss denn der Klient von Thanatos sein‹, dachte ich mir und machte mir Gedanken.

Mit dem Namen Kronos führte mich Thanatos in die Community ein. Kronos, der jüngste der Titanen, der seine eigenen Kinder verschlang. Aus Angst davor, von seinen Kindern gerichtet zu werden, wie ihm prophezeit wurde. Auch ich verschlang meine eigenen Kinder, mein eigenes Geschlecht, meine mir anvertrauten Leichen. Und nur sie konnten mich richten. Meine eigenen Brüder und Schwestern, wenn sie etwas hätten sagen können. Letztlich wollte ich einen griechisch klingenden Namen, der etwas hermachte, und ich bildete mir ein, es geschickter als Kronos anzustellen. Viel wichtiger war die von mir empfundene Gottähnlichkeit durch mein Handeln. Ich hatte wahren Anteil an dem Tod, noch mehr, ich entriss ihm etwas und führte es in das Leben zurück. Nicht, dass ich ernsthaft glaubte, ich hätte die positiven Eigenschaften der Verspeisten angenommen, das war es nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dem Tod dahin zu folgen, wo ihn kein Mensch hätte sehen dürfen. Mit jedem Mal stieg meine Angst, aber auch mein Verlangen.

In Thanatos sozialem Schatten erkundete ich die Gemeinschaft der »Menschenfleischesser« und ich war erstaunt. Fühlte ich mich mit meiner Neigung zuvor allein in vertrauter Zweisamkeit, sah ich unter jedem Stein, den ich umdrehte einen Gleichgesinnten. Busfahrer, Studentinnen, Krankenpfleger, Ärztinnen, Juristen, Arbeitslose. Viele von ihnen waren überaus redselig, zu redselig für meinen Geschmack, aber einige von ihnen empfand ich durchaus als charmant mit Tiefgang. Jedoch konnte niemand mit meiner organisierten Professionalität konkurrieren, allein aus diesem Grunde hielt ich mich lieber bescheiden zurück. Niemand sollte wissen, wie viele Leichen ich im Keller hatte.

Es akkumuliert sich. Es kann sich kaum noch ausdehnen. Es entsteht Druck. Der lautlose Schrei schwillt an und entfesselt infernalische Energien. Türme, Spiralen, Strudel, sämtliche geometrische Formen entstehen und zerbersten. Die Kräfte schmiegen sich an den Grenzen, zerfließen dort unter Druck, werden komprimiert und wieder komprimiert.

Ich stehe auf einer weiten Ebene aus durchsichtigem Eis und unter mir ist dunkles Wasser, dessen Tiefe in mir Angst erzeugt. Es gibt keinen Bruch im Horizont. Weites schwarzes Eis. Ich gehe ein paar Schritte. Wenn nichts ist, spürt man sich selbst. Ich kontrolliere meine Vitalfunktionen. Atmung: gespannt, aber normal, Temperatur: normal.

Ich gehe noch ein paar Schritte und achte auf meinen Gleichgewichtssinn: normal, Gehör: alles in Ordnung, ich höre meine Schritte. Bewegungen unter mir erschrecken mich. Da war etwas! Natürlicher Impuls. Noch mal den Horizont nach etwas Sicherem absuchen. Eine weitere Bewegung. Unter dem Eis wird ein menschlicher Körper an die Unterseite des Eises getrieben. Den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen.

Ein Mann, nackt, blass. Das Eis und das Wasser brechen nicht das Licht. Ich kann ihn wie durch Glas sehen. Noch ein Körper, noch einer und noch einer. Überall tauchen gequälte Leiber auf und winden sich unter der Eisoberfläche. Sie bedecken bald die gesamte Unterseite und drängen sich an die freien Plätze. Dem Mann unter meinen Füssen treten die Augen hervor, er wird von anderen Körpern gedrückt, er muss seinen Kopf neigen und sein Gesicht wird an die Unterfläche gequetscht. Er versucht sich in eine Haltung zu bringen, die dem Druck standhalten kann, aber ihm bleibt keine Zeit, sein rechter Arm wird nach hinten gedrückt. Anderen ergeht es ähnlich. Überall. Blut ergießt sich aus seinem Mund und sein Kopf deformiert sich pathologisch. Blut.

Ich wache auf, setze mich in die Küche und mache mir eine kräftige Brühe. Danach geht es mir besser und ich kann zur Arbeit gehen. Es ist gut, wenn man zu Fuß geht. Bewegung schadet nicht.

Später bearbeite ich freiwillig die in ihrer Anzahl stetig steigenden Gewaltopfer aus den Hamburger Prekariatszonen, wie zum Beispiel Hamburg Mümmelmannsberg. Die Kids waren wirklich krank, und kaum ein Verstorbener kam unversehrt zu mir, so dass es ein Leichtes war, einen Teil mitzunehmen.

Meine Verdauung litt anfangs ein wenig unter der Ernährungsumstellung, denn der Konsum von zu viel Menschenfleisch kann zu chronischer Darmträgheit führen. Durch die Aufnahme von Rohkost als Ergänzung in meinem Speiseplan, glich ich die Unbekömmlichkeit aus.

Thanatos litt unter ähnlichen Problemen. Mittlerweile kommunizierten wir nur noch chiffriert und unsere Texte waren gelegentlich komisch prosaisch. Essen nannten wir tanzen, ein Ohr war ein Blumenkohl. Thanatos bezog seine Nahrung aus seinem anwachsendem Klientenstamm und seiner Szene aus Selbstverstümmlern. Sexuelle Begierden spielten in seinem Milieu gewiss auch eine große Rolle, seine ekstatischen Berichte über den Verzehr eines männlichen Hoden konnte ich emotional nicht annehmen. Für mich war das krank, denn es ging um etwas ganz anderes bei dem Verzehr von Menschenfleisch.

In der Vorweihnachtszeit gab es eine Massenkarambolage auf der A7. Für Hamburger Verhältnisse war es seit Jahren der größte Unfall: Vierundzwanzig Tote und hundertachtundzwanzig Verletzte. Ich arbeitete an meinem Limit, konnte mich aber mit meinem Weihnachtsdrogenvorrat über Wasser halten. Die enormen Strapazen führten zu einem unangenehmen Kontrollverlust. In einer Mittwochnacht war ich erneut damit beschäftigt, Gewebe, Gliedmaßen, Zähne, etc. zu nummerieren und zuzuordnen. Aufwendige Puzzlearbeit, die ein hohes Maß an Konzentration erforderte.

Der Geruch von frischem Fleisch und Blut hatte mittlerweile eine vitalisierende Wirkung auf mich, so dass ich mich auf den Punkt genau auf mein Handeln fokussieren konnte. Akkurat trennte ich aufgrund von verschiedenen Kleidungsfasern nicht zusammengehöriges Gewebe voneinander, als ich aus dem Berg von Arbeit einen tätowierten Ziegenkopf mit gelben Augen erspähte. Auf dem abgerissenen Unterarm eines jungen Mannes. Oberhalb des Ellenbogens, kleiner Finger, Ring- und Mittelfinger abgerissen.

Ich sah mir den Unterarm genauer an, sog den Geruch am Stumpf ein und riss ein zeige- und mittelfingerbreites großes Stück Fleisch mit den Zähnen heraus. Schlang es herunter und biss erneut in den Arm.

Ich denke, an diesem Punkt habe ich die Kontrolle verloren und wandelte bis zur Abarbeitung meines Klientels auf gefährlichen Pfaden. Ich nahm zu viel mit und konnte gar nicht alles verarbeiten, geschweige denn kühlen.

Kurz vor Weihnachten beschwerte sich meine Vermieterin wegen des unangenehmen Geruchs bei mir. Ich konnte sie leider nicht hinein bitten, da sich allerlei Leichenteile in der Wohnung in eilig gekauften, bunten Plastikwannen von Real stapelten und vor sich hin verwesten. Über Weihnachten erledigte ich einen Großteil der Schreibarbeit, fuhr meinen Drogenkonsum gegen Null runter und entsorgte alles Verräterische. Zwischen den Feiertagen suchte ich nach einer Immobilie auf dem Land. Im nordöstlichen Umland Hamburgs wurde ich in Wilstedt fündig. Ein ehemaliger Wirtschaftshof, der nur über einen Landwirtschaftsweg zu erreichen war. Keine direkten Nachbarn, ein großer Garten, viele Arbeitsgebäude. Im März zog ich ein.

Das Eis vibriert. Der Kopf des Mannes wird wie eine Traube zerdrückt. Gehirnmasse, Knochenstücke, Blut und dunkelblaues Muskelfleisch verschmieren die gläserne Fläche. Stille. Großer Druck. Überall reißen die gequetschten Körper auf und ergießen sich unterhalb des Eises, wie zerplatzte Daunenfederkissen. Ich blute.

Woher? Keine Ahnung. Blut quillt aus mir. Ich schmecke es. Das Eis surrt. Kronos, schreie ich. Ein Geräusch. Es erinnert mich an meine Kindheit. Ein Schlittschuhfahrer fährt über einen See und das Eis flirrt. Die riesige Wasserfläche trägt den Ton und multipliziert ihn. Es splittert.

Ich wache auf und fahre den Rechner hoch. Ich suche nach Hunden. Manchmal komme ich mir in der Einsamkeit nicht so sicher vor. Crab, mein Suchprogramm empfiehlt zwei junge Schäferhunde aus dem Tierheim Neumünster.

Januar. Thanatos und ich hatten beschlossen, uns einmal bei mir zu treffen. Wir hatten keinen Termin vereinbart. Pan und Apollon, so habe ich die beiden Schäferhunde genannt, waren zu echten Gefährten geworden. Sie bewachten Haus und Hof, während ich weg war und gaben mir Sicherheit, wenn ich im Arbeitsschuppen sang und tanzte. Mittlerweile konnte ich gut größere Mengen auf einmal verarbeiten, nur es ergab sich nichts. Ich betrieb viel Sport und hatte mit meinen zweiundvierzig Jahren das Gefühl, unsterblich zu sein. Ich hatte Kraft und Ausdauer wie ein Leistungssportler. Der Dickdarm war manchmal etwas gereizt, aber nun, was soll’s: Stellen Sie sich mal nicht so an, Herr Dickdarm! Sie müssen mal das große Ganze betrachten, Sie Wurst!

März. Er kam aus Berlin. Wollte Freunde in Hamburg besuchen. An einer Autobahnraststätte fährt der Arsch, der ihn mitgenommen hat, mit seinen Sachen weg und da steht er ohne Karte, ohne Kohle. Trampt weiter, aber niemand hält an.

Dann kommen drei Typen, sehen normal aus und bieten ihm an, ihn zu einer besseren Raststätte zu fahren. Er sieht ein wenig Links aus, aber noch ganz ordentlich dabei. Die Typen sind Rechts, sehen aber völlig normal aus. Fahren von der Autobahn runter, machen ihm Angst. Einer hatte eine Pistole, sagte er. Fahren über verlassene Dörfer auf eine Waldraststätte. Spielen Hinrichtung mit ihm. Erniedrigen ihn. Quälen ihn. Auf einer Holzbank brechen sie ihm beide Arme. Verschwinden. Hat er sich von ihnen etwas merken können? Gar nichts, sie haben ihn gebrochen. Soll häufig bei Opfern von Gewalttaten vorkommen, hatte mir mal ein Polizeipsychologe erklärt.

Ich konnte nicht schlafen und bin mit Pan und Apollon herumgefahren. Finde ihn. Helfe ihm ins Auto und bringe ihn zu mir ins Haus. Versorge ihn. Er schläft. Ich nicht. Kann ich nicht. Ich wandere umher, spüre die Nachtluft auf meiner Haut. Es hilft nichts. Ich betäube ihn und bringe ihn in den Arbeitsschuppen. Pan und Apollon denken die ganze Zeit, ich wolle mit ihnen spielen. Ich fixiere ihn Fünf-Punkt mit allem, was ich so zum Fixieren verwenden kann. Spiele mit ihm. Als er wach wird, redet er mit mir. Ich kann das nicht und betäube ihn. Morgen muss ich arbeiten, die Zeit drängt. In der Nacht wacht er wieder auf und wimmert. Er ist jung und kann nicht verstehen, dass sein Wimmern alles nur noch schlimmer macht.

Kronos. Ich weiß nicht. Das ist etwas anderes. Ich bin verwirrt.

Besuch. René hatte sich befreien können und auf den Pfaden des Zufalls wandelte Besuch zu mir. Ein Fremder aus dem Dorf. Ich konnte ihn überzeugen.

René und ich gucken uns die klaffende Wunde in seinem Arm an. Wir können es beide nicht wirklich glauben, aber er versteht mich, auch wenn er wild an seiner Fixierung reißt. Mit seinen Augen zwinkert er mir zu, dass er versteht, dass ich das machen muss. Ich weiß, dass er schreit, weil es ihm wehtut, aber ich verzeihe ihm. Ich würde wahrscheinlich auch nicht anders handeln. Sein Blick ist voller Liebe und Verständnis. Er bietet mir seine rechte Körperhälfte an und unter seinem Rippenbogen beiße ich zu.

Risse durchziehen das Eis und anstatt, das alles durch den Druck in einer Fontäne nach oben schießt, sinke ich knöcheltief ein, dann habe ich festen Halt unter den Füßen. Ich erwarte einen Ton, aber es bleibt still. Kein Schrei, kein Stöhnen. Aus der blutigen Masse tasten sich Hände nach oben, Arme, ganze Schultern mit Köpfen darauf. Ich spüre eine Welle von zerstörenden Empfindungen an mir zerren. Hass. Ein Urinstinkt stärker als Angst. Die Gequälten wollen zu mir. Sie wollen mich. Kronos, ihren Gott.

Ich wache auf. Pan und Apollon schlafen, aber ich habe die Angst aus meinem Traum mit herüber genommen. Als ich die Augen aufschlage, huscht etwas im Mondlicht vom Brunnen bis zur kleinen Koniferensiedlung. Huscht? Nein, es schwankt eher. Es glänzt, als ob es nass war. Dass Pan und Apollon schliefen, ließ mich an meiner Wahrnehmung zweifeln. Ich schreibe auf, was ich erlebt habe.

Wieder ein Geräusch. Ein schlichtes. Ein Tischtennisball landet auf einer Steintischtennisplatte. Dann nichts. Es war nicht viel für Materie oder sagen wir das erste Leben, was in diese Dimension eintrat. Es war schlicht und es war klumpig. Der Schrei war Fleisch geworden und in sich trug er all die Ängste, Sorgen, Schmerzen, den Hass, die Ohnmacht, die vergossenen Tränen, das vergossene Blut von all den Erschossenen, Zerbombten, Vergifteten, Erstickten, Erstochenen, Vergasten, Erschlagenen, Ertrunkenen, Verbrannten, Erhängten, Überfahrenen, Verhungerten, Verdursteten und wie auch immer aus dem Leben Gerissenen.

Was sollte es fühlen, außer einem gierigen Appetit auf den oder die Erschaffer seines Zustands?