Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pepitas ed.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

Corren los años treinta del pasado siglo, es la noche de San Juan y los Uceña celebran, como ya es tradición, una suntuosa fiesta por el cumpleaños de don Cosme, el cabeza de familia, en su finca El Espinar. Entre los invitados, además de algunos parientes, la flor y la nata de la sociedad, y la expectación es tal que incluso el cronista del periódico provincial se ha desplazado hasta la casa con un reputado fotógrafo para informar del evento. El gramófono, los farolillos chinos, los manteles blancos, los centros de flores, los petisús y los bombones, el champán… Todo es perfecto en esta noche inolvidable. La señorita Teresa gasta verde mar; la señorita Luisa, estampado de flores. Y la señorita Vera, azul, con plumas en los hombros. Desde la cocina, se ven donde los castaños el verde mar y las flores, y las plumas de marabú, y el rosa y el coral…, y con el baile, todos los colores se confunden en uno y parecen flotar entre los árboles con la ligereza del aire... Setenta años después, El Espinar se ha vendido y uno de los albañiles a cargo de la reforma hace un sorprendente hallazgo en el jardín. Un periodista oriundo del pueblo se traslada hasta allí para investigar el suceso y conforme va recomponiendo la historia de la señorita Vera y don Andrés, la de Fidela, Damián, Héctor Latorre, la señora Alicia, Doro, doña Remedios o don Ginés —y, sobre todo, la suya propia—, nosotros también vamos armando el puzle de lo que realmente sucedió durante aquella memorable noche de San Juan. Si Invierno, la anterior novela de Elvira Valgañón, era la historia de un pueblo, Fidela es la historia de una finca, El Espinar, y sus habitantes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

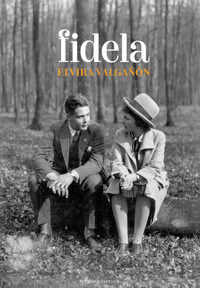

Fidela

ELVIRA VALGAÑÓN

Fidela

Pepitas de calabaza s. l.

Apartado de correos n.o 40

26080 Logroño (La Rioja, Spain)

www.pepitas.net

© Elvira Valgañón

© De la presente edición, Pepitas ed.

Cubierta: América Sánchez

ISBN: 978-84-18998-50-8

Producción del ePub: booqlab

Primera edición, septiembre de 2023

A Luis Ángel, como siempre, como todoA Estela, porque sin ella, imposible

LA MAÑANA SIGUIENTE

I

Fidela suspiró y se agachó a recoger otro farolillo del suelo.

Subido a la escalera, Damián volvió a ponerse de puntillas para soltar la cuerda que quedaba atada al tronco del castaño grande. Después de un rato intentando desatar el nudo, sacó del bolsillo la navaja que había cogido por si acaso.

Antes del desayuno ya habían retirado entre él y José todo lo de la fiesta. Los veladores de la terraza, las sillas de patas finas, los sillones de mimbre, la mesa grande que se plegaba y se guardaba en la antigua armería… Lo primero, el gramófono.

—Donde los árboles —les había pedido la señorita Vera la tarde anterior, cuando ya tenían todo lo demás preparado—. Los discos ya los sacaré yo.

Y ellos la habían seguido al salón y entre los dos habían cogido el gramófono, con mueble y todo, para bajarlo en volandas por las escaleras, José delante, él detrás, y sacarlo al jardín. En cuanto pusieron un pie en la hierba, lo dejaron en el suelo por descansar un momento y José, que nunca se fiaba del buen tiempo, frunció el ceño y señaló con la cabeza las ramas más tupidas del castaño grande.

—Mejor a cubierto —dijo—, no sea que caiga algo de agua.

Lo primero, pues, el gramófono, que nadie se había acordado de parar al terminar el último baile y había seguido girando y girando hasta que se le acabó la cuerda.

Meneando la cabeza, José quitó el disco para no rayarlo y lo guardó en su funda; luego secó la trompeta y la caja de madera con un paño que llevaba asomando del bolsillo y llamó a Damián con la mano para que lo ayudara a llevar el gramófono a su sitio.

Antes, nada más levantarse, Sole y María habían entrado a la cocina los manteles, las bandejas, los ceniceros, los platos con restos de dulces, las copas de champán, las servilletas. Todo cubierto de una finísima película de agua que no llegaba a mojar pero enfriaba los dedos.

José volvía ahora a la cocina cargado con una barca de madera en la que tintineaban las últimas botellas vacías y el jardín empezaba a parecer igual que siempre, a no ser por las flores tronchadas y los farolillos chinos que, con el viento, se habían soltado de los cordeles y habían quedado sembrados por el césped.

En el desayuno de la cocina ya se había quejado Luis de los destrozos de la gente joven.

Había encontrado cristales rotos donde las clavelinas, dijo, le habían pisado las dalias y los jacintos. Luis era el jardinero de El Espinar desde hacía más de veinte años y tenía su casa en el pueblo, pero los días que venía pronto desayunaba con ellos en la cocina. Echadas a perder, decía compungido entre sorbo y sorbo de café con leche, ya no se puede hacer nada… Doro, la cocinera, le arrimó el pan y él partió un trozo con la mano y lo mojó en el tazón con aire resignado.

Fidela, que había dormido poco, escuchaba en silencio, con la cabeza en otra cosa, revolviendo desganada sus sopas de leche.

El jardinero no había sido el único en torcer el morro al enterarse de que ese año la señora quería la fiesta en el jardín.

—El baile, donde los árboles —había dicho—. Así estará la juventud a su aire… y nosotros, tranquilos.

Con la gorra en las manos y algo de apuro, porque había entrado un poco de barro con las botas y acababa de darse cuenta de que había dejado el rastro en el suelo, el jardinero escuchó los planes para la noche del cumpleaños del señor sin decidirse a poner reparos.

Pero luego, en la cocina, se quejó en voz baja de que la señora tuviera esos caprichos. Como si no hubiera ya trabajo bastante. Doro, al oírlo, también puso el grito en el cielo. No daremos abasto, decía. Si quiere tener a los invitados en el jardín tendrán que poner tres o cuatro camareros más. Tres por lo menos, decía, y habrá que traer alguna moza del pueblo para que ayude en la cocina, con lo que cuesta que trabajen bien. Luis meneaba la cabeza sin decir más y chasqueaba la lengua, contrariado.

La única que no se quejó fue la señorita Vera.

Por una vez, hasta quiso ayudar con las cosas de la fiesta. ¿Qué mosca le habrá picado?, se preguntaban en la cocina extrañados, y más cuando, a los dos o tres días, se presentó en el invernadero a hablar con Luis de los planes que tenía y a contarle lo de los farolillos. Y los manteles blancos. Y en las mesas, centros pequeños, Luis, nada de esos horrores que le gustan a mamá, mejor algo sencillo, sí, nidos de zarzas y flores de escaramujo, como los que vimos en aquel hotel de Biarritz, que quedaban muy modernos. No sé yo, señorita…, dijo él mientras llenaba de agua la regadera, pensando ya en lo que iba a decir la señora. No te preocupes, que a mamá se lo digo yo.

También eso lo contó Luis en la cocina.

—De más le consienten a la señorita —entró Sole, que siempre tenía opiniones aunque no vinieran a cuento. Y miró a Fidela de reojo antes de añadir, con mala idea—: Últimamente la ven mucho por Cerveda, ¿no? Y por el pueblo también. Eso dicen…

Fidela se encogió de hombros.

—Y lo del auto, menuda ocurrencia. Imagínate lo que hablarán las gentes…

—Pues a mí me parece bien que la señorita sepa conducir el auto —había dicho Fidela aquel día, sin querer entrar en lo otro.

—A ti no te tiene que parecer nada, muchacha.

Y luego, mirando al aire, añadió doña Remedios:

—Cada uno tiene su lugar, ya lo aprenderá la señorita.

Que cada uno tenía su lugar era de las cosas que más le gustaba decir a doña Remedios. También decía otras, sobre todo a Fidela. Que no se den cuenta de que estás, le decía los primeros días, cuando la trajo a trabajar a la casa. Tienes que ir siempre limpia. No hables si no te hablan a ti. A la señora le gusta que haya siempre flores en el salón, menos crisantemos, que dice que le huelen a difunto. Nada más levantarte, limpiar las chimeneas y airear los salones. Te enseñará Inés. Luego, entre las dos, el comedor. Después, tú a la cocina. La señora es una santa, decía. El señor trabaja mucho, no hay que molestarle.

Fidelita, le decían don Tomás y Doro cuando llegó a la casa. Lita, le decían la señorita Vera y el señorito Andrés. La señora, no. La señora, al principio, la muchacha y, ahora, cuando hablaba de ella con doña Remedios, la doncella. La doncella esto, la doncella lo otro.

Doña Remedios, prima segunda de su madre, subió al pueblo una mañana, recién empezado el verano, a preguntar por la hija. Si la chica vale, tendrá un porvenir, le dijo. La madre la miró conteniendo el gesto.

—Es muy niña.

—Once años ya son, mujer. Ganará un jornal. Y será una boca menos. Ahora que estás sola, no te sobrará.

La madre apretó los puños y clavó los ojos en el suelo recién fregado.

A los tres días la llevó a la casa. Pórtate bien, le dijo. Te darán cama y comida. Y un uniforme para que te pongas. Y zapatos, le dijo. Los primeros zapatos que tuvo. Le apretaban los dedos y a veces se los quitaba cuando no la veían. Entonces dormía en un cuarto con dos camas con Inés, la otra muchacha, y tenía una tarde libre a la semana. Los domingos se ponía su vestido de los domingos y sus zapatos nuevos y subía al pueblo a ver a la madre y los hermanos.

Tú en esa, le dijo Inés señalando la cama de debajo de la ventana y se sentó en la suya balanceando los pies mientras ella iba sacando sus cosas de la maletita que traía. El peine. Un saquito de horquillas para el moño. La caja de los hilos. Una pulsera de cuentas amarillas, regalo de la maestra. Un par de calcetines largos de lana y otros algo más finos, para el verano. Alguna muda. Los paños. Mira, ese es tu cajón, el segundo. Los paños aún no le hacían falta, pero ya le había explicado la madre para qué servían y cómo los tenía que usar. El vestido de diario, bien doblado. El nuevo se lo había sacado la madre de uno suyo que ya no se ponía. Ahora solo de negro, la madre. ¡Qué bonito!, dijo Inés al verlo, y ella sonrió. ¿Ya has conocido a Doro? ¿Y a don Tomás? Fidela dijo que no con la cabeza. Solo a doña Remedios. El cuarto tenía una ventanita que daba al jardín, aunque para asomarse tenían que subirse a la cama. Junto al armario había una jarra de peltre y un aguamanil grande, colocado en el asiento de una silla que tenía un par de toallas colgando del respaldo. Que no se den cuenta de que estás, le había dicho doña Remedios mientras subía con ella las escaleras. Tú, ver, oír y callar. Nada de perder el tiempo. Ni de holgazanear. Y nada de visitas, claro, le había dicho por el pasillo, ya casi llegando al cuarto. Cuando le abrió la puerta, le puso en las manos el uniforme. Tienes que ir siempre bien limpia. Si algo no sabes, pregunta. Te enseñará Inés. Cuando terminó de deshacer la maleta, Fidela se puso de puntillas para ponerla encima del armario y se sentó en su cama con las manos quietas, sin saber muy bien qué hacer. ¿A ti te gustan las películas? le preguntó Inés. Fidela asintió. A mí mucho, dijo Inés, y estuvieron las dos un momento en silencio. Hoy para cenar, sopa, anunció y otra vez se quedaron calladas. ¿Quieres ver los peces de colores?

—Vale.

—Pues ven —le dijo Inés, y la cogió de la mano.

Los peces de colores los trajo el señor en una pecera de cristal. Para la señorita Vera. Vivían en la alberca del jardín y cada uno tenía su nombre. En la casa los seguían llamando los peces de colores aunque ya les quedaba poco del naranja brillante que les doraba el lomo cuando se los regaló el señor a la señorita. Con los años se habían hecho muy grandes y ahora nadaban solemnes y panzudos, como fantasmas pálidos, por entre las algas y las piedras. Sería por el frío, sospechaba Vera de niña, y algunos días se lo decía a los peces, asomada al borde de la alberca.

—Será por el frío —les explicaba—, que a veces les roba los colores a las cosas.

Inés sacó del bolsillo un pedazo de pan y partió un trozo para Fidela. Así, le dijo, y se agachó a mojarse los dedos para ablandarlo un poco. Mientras lanzaban al agua bolitas de miga, le contó que esa tarde estaba la casa vacía porque los señores habían ido de visita. También faltaban la señorita Vera y el señorito Andrés porque estaban en el colegio. Cada uno en el suyo, claro. ¿Tú sabes leer? Fidela dijo que sí con la cabeza. Yo, regular, dijo Inés; y añadió: Los señoritos vendrán ya pronto, en cuanto tengan las vacaciones. Allí está la huerta; ¿ves los cerezos? Ya empiezan a rojear. Y eso de ahí es el invernadero, no se puede entrar, solo don Luis. Y eso que parece un montón de piedras sin más, pues se llama el jardín alpino.

Hasta que llegó ella a la casa, Inés era la más joven y la que antes se levantaba por las mañanas. Doña Remedios manda mucho, dijo lanzando a la alberca el puñadito de pan que le quedaba, la que más. ¿Te enseño la casa? Es grande, dijo Fidela volviendo la cabeza. Pues ya verás para limpiarla… Pero se lo decía Inés con una sonrisa y Fidela se la devolvió y luego miró otra vez hacia la casa de reojo. Doro también manda mucho, explicó Inés poniéndose de pie, pero a veces te deja probar el postre si no se entera nadie. Fidela le tendió el pan que le había sobrado y ella se lo guardó en el bolsillo, para otro día; después se sacudió el delantal y las dos echaron a andar hacia la casa.

—¿Cuántos años tienes? —le preguntó a Fidela.

—Doce, casi.

—Bien.

La campana de la puerta de provisiones anunció que llegaba el de la lechería y María, la muchacha, se levantó como un rayo y corrió a buscar las jarras para que se las llenara. Sin decir nada, Sole cruzó una mirada con Doro, que respondió levantando las cejas. Luis ni la oyó, la campana. Ya se había terminado las sopas y había apartado el tazón y la cuchara, y ahora se miraba las manos con desazón y seguía a lo suyo.

José, desde la otra punta de la mesa, carraspeó un poco para ver si así cortaba la letanía del jardinero y preguntó si había subido ya el cartero de Cerveda. Sole dijo que no con la cabeza.

—El señor echará en falta el periódico —se quejó doña Remedios, que se sentaba al lado de José y siempre se ponía en lo peor.

—Todavía queda hasta que vuelvan de misa —dijo Damián terminando de liar un cigarro.

—Echadas a perder…

—Mañana se va la hermana del señor, habrá que tener el auto preparado para llevarla a la estación —dijo muy tiesa doña Remedios, como si quisiera recuperar el terreno perdido—. Sole, de bajar el equipaje por la mañana te ocuparás tú, ya sabes.

—Sí, señora.

—Vaya prisas —dijo Doro.

—Es que este año empieza antes el veraneo. Ya lo dijo la señora.

—Y las gafas sin aparecer.

Doña Remedios negó con la cabeza.

—¿Quiere más café, José? —preguntó Doro.

—Un poco —contestó él alargándole la taza.

—¿Damián?

—No, no.

—Y a ti qué te pasa, Fidela. ¿Tienes mala gana?

Ella se encogió de hombros y clavó los ojos en el tazón de las sopas. Damián la miró de reojo.

—Parece que va a cambiar el tiempo —dijo, y encendió el cigarro.

—… un estropicio…

—¿Vienen mañana los de la fuente? —preguntó Sole.

—Si no llueve... La señora está deseando que terminen de una vez.

—Ya es hora, sí. Y eso que decían que iba a estar para el Corpus.

—… todo por no poner cuidado…

—Pues a este paso no llegan ni a Gracias.

Pilar, la nueva, sentada al lado de Fidela, desmigaba en silencio otro trozo de pan en su tazón de leche. Al terminar, recogió con el dorso de la mano las migas que se le habían caído en la mesa y las echó también en el tazón; antes de ponerse otra cucharada de azúcar, buscó la mirada de Doro. Esta le dio permiso con la cabeza.

—Anda a ver, no se queme el bizcocho —le dijo a María, que ya volvía con la leche.

Fidela no había visto nunca que una casa pudiera ser tan grande, como no fuera en las películas, ni que pudiera tener ese color como a nata y vainilla en la fachada ni tantísimos balcones ni tan altos.

Desde el camino, casi nada más entrar, ya se adivinaban el filo de la cornisa de piedra y la hilera de ventanas que le nacían al tejado, cada una con otro tejadito encima, pero hasta que no pasaron los pinos no vio Fidela la escalera de la entrada y la baranda de piedra, y las jardineras con forma de copa que tenía a cada lado, y las rejas onduladas de los balcones del segundo piso.

—¿Ves qué bonita? —dijo la madre parando un momento—. Ahora vas a vivir aquí.

Fidela asintió y se agarró casi sin darse cuenta a su falda, como cuando era pequeña; de esa manera caminaron un rato, sin hablar más, hasta que la madre le soltó la mano suavemente por que no la vieran llegar así a la casa.

Detrás aún hay más jardín, le dijo, y árboles altísimos, pero no para subirse. Y muchas flores.

Y donde acababan el jardín y el muro de la huerta empezaban otra vez los pinos, que llegaban hasta las laderas de los montes. Lo vio ella después. Y también las flores y los árboles y la parra que trepaba por la pared. Y el corrito con piedras y clavelinas, que se llamaba el jardín alpino. Se lo enseñó Inés que, al verla tan triste, la cogió de la mano y la llevó a la alberca a dar de comer a los peces y le dijo que su madre era muy guapa. Y que ella no conoció a la suya, por la gripe, y que la parra daba uvas un año sí y uno no, y este tocaba sí, y que una vez la señorita Vera había estado a punto de morirse. Ahora que empezaba el buen tiempo, le contó, el jardín se llenaba de luciérnagas por las noches y a veces había tantas que se veían desde su ventana. ¿Te enseño la casa? le preguntó cuando se le acabó el pan. Y cuando Fidela dijo que sí, volvió a cogerla de la mano para que no se perdiera.

Entraron por la antigua armería, que había dejado de usarse hacía muchos años y ahora estaba llena de otras cosas. No tenía luz, pero con la que entraba por las rendijas de las contraventanas ya se distinguían los bultos que lo ocupaban todo: trineos, sombrillas, raquetas de nieve, muebles de jardín, reteles para cangrejos, un biciclo oxidado que había tenido el señor de joven, juguetes viejos, un tren de hojalata con raíles y estación, espadas de madera, cajas de tebeos y pinochos del señorito, una enorme cabeza de ciervo que la señora mandó quitar del salón nada más instalarse en la casa… Fidela, que iba distraída, mirando a un lado y a otro con la boca abierta, casi se muere del susto al tropezar con ella, escondida como estaba tras varias pilas de revistas y cajas de sombreros, tendida bocarriba sobre la vieja mesa de billar. Tenía un ojo colgando, el ciervo, y una cadeneta de banderines enredada en los cuernos. Inés, desde el otro lado de la mesa, miró a Fidela con una mueca y le señaló, arrugando la nariz, el reguero de cagaditas de ratón que moteaba el tapete verde. Hay que decirle a Luis que revise los cepos, dijo.

Los pasillos del piso de abajo tenían muchos cuadros en las paredes y suelos tan relucientes que casi daba pena pisarlos. Inés, que había vuelto a cogerla de la mano, la llevó al comedor malva y después a la sala de música, con sus dos chimeneas y su suelo encerado, y le enseñó a descorrer el panel de madera que parecía una pared pero no era y podía abrirse para juntar la sala con el comedor. También tenía cuadros en las paredes y una puerta con cristales por la que se salía a la terraza y luego, por unas escaleras, al jardín. Aquí se hacían las fiestas en tiempos del padre de don Cosme, dijo Inés. Bueno, y ahora también. Pero menos, dijo al tiempo que le hacía una reverencia y se cogía la punta de la falda con una mano. De pronto, escuchando una música que solo podía oír ella, Inés dio un paso hacia atrás y comenzó a girar por el salón con el brazo extendido y la cabeza inclinada, como si bailara con un novio. A Fidela le hizo gracia la ocurrencia, pero se puso muy colorada y le dijo que no con la cabeza cuando Inés le alargó la mano para que bailara ella también.

Pasaron por el recibidor y, antes de subir al piso de arriba, Inés la llevó adonde el ángel de la escalera para que viera lo bonito que era. Tenía casco como un sanjorge pero espada, no, y sandalias doradas y una túnica hasta los pies, y era verdad que era muy bonito el ángel, aunque luego resultó que no era un ángel, sino una diosa de antes, de los griegos, que se conoce que también tenía alas.

Por costumbre, Inés bajó la voz al subir al piso de arriba. Que no nos oiga doña Remedios, cuchicheó por las escaleras, y Fidela también habló en voz baja cuando le preguntó por el gato que se había cruzado con ellas en el pasillo. De la señora, le dijo Inés. Y las dos entraron detrás de él en el salón y lo observaron juguetear un rato con una pelotita de trapo y luego bostezar e ir a tumbarse frente al fuego.

Aunque ya había entrado el verano, en la casa seguían encendiéndose las chimeneas del piso de arriba. Es que es friolero el señor, explicó Inés encogiéndose de hombros, al tiempo que echaba otro tronco a la lumbre. Fidela pensó que aquello era tirar el dinero, pero no dijo nada. Aprovechó para agacharse frente al gato, como hacía con los de casa, y lo miró con curiosidad, como si le buscara algún misterio. Por fin se dio cuenta de lo que pasaba.

—Tiene un ojo de cada color.

—Y muy mal genio —contestó Inés enseñándole un arañazo que tenía en la mano.

El salón de arriba tenía ventanas muy grandes, para asomarse al jardín, y un piano nuevo que compró el señor para la señorita. Ahora no lo tocaba nadie. Solo algunas veces las señoritas Teresa y Adelina, dijo Inés, cuando venían los veranos con sus padres.

Mientras terminaba Inés de atizar el fuego y volvía a colocar el chispero delante de la chimenea, Fidela observó con curiosidad los retratos que había sobre el piano. El señor y la señora en Roma, cuando su viaje de novios. La señorita Vera de pequeña, con un manguito de piel de conejo y gorro ruso. El señorito Andrés con el uniforme del colegio.

Al despacho del señor no se atrevieron a entrar ni siquiera esa tarde, así que lo vieron asomadas desde la puerta. Fidela abrió mucho los ojos al ver tantísimos libros en las paredes, más que en la escuela, pensó, y eso que aún le faltaban por ver los de la biblioteca, que tenía estanterías hasta el techo y una escalera que se movía para poder llegar a los más altos.

El salón del biombo azul, algo más pequeño que el otro, era donde recibía la señora, y entonces había que ponerse un delantal limpio y subir las bandejas del chocolate sin que se cayera nada. Ahí están las habitaciones, dijo Inés señalando las puertas en el pasillo.

Cuando se cansaron de ir y venir, volvieron a bajar, pero por las escaleras de atrás, que eran las suyas y llevaban directamente a las despensas y la cocina. Allí se encontraron a Doro, que cabeceaba en su silla con la labor de ganchillo a punto de caérsele de las manos y la radio encendida. Al verla, Inés miró a Fidela de reojo y se puso el dedo en la boca. Andando de puntillas, salieron de la cocina sin hacer ruido, aunque, ya en el pasillo, a las dos se les escapó la risa, porque allí también se oían los ronquidos de Doro. Inés, contenta por haber hecho reír a Fidela, aunque fuera un poco, le apretó la mano. ¿Te digo dónde hay frambuesas?

Al llegar frente a la casa, la madre se detuvo un momento, como si quisiera alargar un poquito el rato de estar con ella antes de despedirse. Pórtate bien, le dijo. Y haz caso a Remedios. Sí, madre. Y no te olvides de saludar a Doro de mi parte, le dijo ordenándole el pelo con las manos, como hacía antes. Ella dijo que sí con la cabeza y luego se abrazó a la madre y le olió en la ropa el olor a pan y a jabón y a la hierba cortada esa mañana y también el olor suyo de siempre, que era distinto de todos los demás olores. Sube a vernos cuando puedas, le dijo, acariciándole la mejilla, y luego le puso en la mano la maletita que le había llevado ella hasta allí y le estiró el vestido.

—Por ahí —le señaló. Y rodearon la casa para buscar la puerta del servicio, donde las esperaba doña Remedios.

El señor iba y venía a sus negocios y la señora lo acompañaba a veces porque no le gustaba nada quedarse sola.

Con el uniforme ya parecía más mayor. Y más alta. Eso le pareció, aunque el espejo que tenían en la habitación era pequeño y no llegaba a verse entera. Inés, que se estaba atando los zapatos, la miró y aprobó con un gesto de la cabeza. También le vio en la cara lo poco que había dormido, pero no dijo nada. Echó agua en la jofaina para que se lavara y le puso en las manos una toalla limpia.

Fidela nunca había pasado una noche fuera de su casa ni en una cama que no fuera su cama, por eso al principio pensó que no iba a saber dormir con tanto silencio y con tanto sitio para ella sola. Y sin tener el calor de estufa de Pedro, pegado a su costado. De día Pedro no sabía estarse quieto en ningún sitio, pero por las noches se acurrucaba a su lado y no se movía más que para cambiar el pulgar que tenía siempre metido en la boca en cuanto se dormía.

¿Apagas tú?, preguntó Inés, que ya se había metido en la cama, y Fidela dijo que sí y se estiró un poco para llegar a la perilla de la luz, que colgaba junto a su cabecera.

Enseguida le pareció que Inés se había dormido y ella también cerró los ojos y los apretó para que le viniera el sueño cuanto antes. Pero pensó en su madre, que estaría sentada a la lumbre terminando de arreglar una camisa del padre con la que se había puesto la tarde anterior para que le sirviera a Juan. Ahora que no estaba el padre tendría que ser él el que pidiera las suertes de los praos y el que llevara con la madre los trabajos. Y el que apuntara en la libreta las cosas que había que apuntar, porque tampoco iba a estar ella. Anda, Fidela, toma tú, le decía a veces el padre, y le ponía delante la libreta que guardaba en el cajón. Por tener la letra bonita, le decía, y las manos pequeñas, no como él, que las tenía tan grandonas… y además ásperas, del dalle y de la azada, por eso a veces le ponía a ella el lápiz en las manos y le hablaba despacio, como la maestra en la escuela con los dictados, para que copiara:

A Justo Onaga le pagué el 22 de enero 33 fanegas de trigo que son 577,80 hogazas.

De Santos Martín recibí el 24 de noviembre 4 sacos de hojilla.

Pagué a Juan Villoslada hierba en la misma fecha, sacos 4.

Muy bien, le decía el padre satisfecho cuando la veía terminar y luego repasaba él las cuentas por si acaso. La de Juan no era tan bonita, la letra, pero serviría, porque la madre no sabía escribir y ella ya no iba a estar para apuntar en la libreta las cosas que había que apuntar.

Dio otra vuelta en la cama y le pareció que venía del pasillo ruido de pasos. Será Doro, pensó. Doro y doña Remedios tenían habitaciones para ellas solas, le había dicho Inés. Y José también, pero al otro lado. Y don Tomás. Fidela oyó a la cocinera descalzarse y suspirar y ponerse el camisón y aliviarse en el orinal antes de meterse en la cama. Después, otra vez el silencio y luego la campana lejana de un reloj, que dio las once y después las doce. A la una se levantó, buscó a tientas las medias y se las puso porque tenía los pies fríos. Con un suspiro, volvió a la cama y volvió a cerrar los ojos y otra vez pidió que le viniera el sueño, porque al día siguiente tenían que madrugar mucho. También los hombres del pueblo madrugarán mañana, pensó. Para ir a la hierba, que había empezado pronto por el buen tiempo. Si estuviera ella, se sentaría con la madre y las otras mujeres a hacer vencejos de centeno para atar las gavillas, pensó. Y subiría a llevar el almuerzo a los de los praos con Pedro pegado a su falda.

Cuando se dio cuenta de que otra vez estaba llorando, Fidela se tapó la boca con las dos manos para no desvelar a Inés.

—Fidela… ¡Fidela!

Todavía no era de día cuando sonó el despertador.

Lo primero, encender la cocina y poner la mesa para el desayuno. Los cuencos, el azucarero, el pan para las sopas. El cazo de la leche, a calentar. El puchero del café. Después, orear el comedor de arriba y dejarlo limpio y con la mesa puesta para cuando fueran a desayunar los señores. Después, ayudar a Inés a limpiar y encender las chimeneas, barrer, quitar el polvo. Por los libros, con el plumero, decía Inés. Ese reloj ni tocarlo, que es muy delicado, decía. Las escaleras de la entrada, todos los días con la escoba dura y fregarlas también, sobre todo si había llovido. Después, a la cocina con Doro. Limpiar los fogones con vinagre, fregar los cacharros del desayuno, de la comida, de la cena, sacar brillo a las cazuelas. Y por la tarde hervir el agua, vaciar los ceniceros, llenar las botellas de agua caliente para cuando las subiera Inés a las habitaciones. Y lo que mande Doro, claro. Fidela escuchaba en silencio y a todo decía que sí.

Esa noche no lloró, porque se quedó dormida nada más meterse en la cama.

El señor no estaba cuando Remedios la presentó en la casa. La señora la miró muy seria y aprobó con un movimiento de la cabeza. Remedios te dirá lo que tienes que hacer, le dijo pensando ya en otra cosa.

Entonces la señorita Vera tenía catorce años, tres más que Fidela, y el señorito Andrés dieciséis.

Cuando sea mayor la señorita Vera, seré doncella, le decía Inés a Fidela por las noches. Pero Inés tuvo que irse por lo que le pasó y la señorita ya era mayor y ahora Fidela iba a ser la doncella de la señorita Vera.

Echadas a perder…, repitió Luis con un chasquido de lengua al tiempo que se levantaba de la mesa, meneando la cabeza apesadumbrado, y las clavelinas también, claro…, decía hablando para sí, tocará plantar todo otra vez.

Con un suspiro de impaciencia Doro se levantó y se puso el delantal. María la siguió, ajustándose la cofia con la que se recogía el pelo cuando ayudaba en la cocina.

Poco a poco, unos y otros se fueron levantando para marchar a sus quehaceres y Fidela se levantó también, dejando el desayuno a medias.

Al asomarse a la puerta del jardín vio a Luis ir hacia el invernadero y notó el estómago encogido. Se imaginó el disgusto del jardinero y el juramento entre dientes cuando se encontrara con que le habían movido tantas cosas de su sitio. Y con que encima faltaba una pala que no aparecía. Y con que, de los tiestos que tenía con rosales enanos para la galería, uno ya no servía porque la señorita había querido cortar unas rosas para prendérselas en el pelo, como las muchachas en las romerías, había dicho.

Estaba muy guapa la señorita con su vestido azul y sus flores en el pelo.

El aire de la mañana todavía era fresco y Fidela notó un escalofrío, pero no quiso subir a por abrigo. Casi sin darse cuenta, escondió los puños en las mangas de la camisa y luego metió las manos en el bolsillo del delantal. No hagas eso, Fidela, que pareces una aldeana, le decía siempre la señora Remedios cuando le veía el gesto. Pero por mucho que se empeñara, no había conseguido quitarle la manía.

Era una pena lo del vestido azul de la señorita, pensó de pronto.

—¡Fidela!

Ella saltó como si la hubieran cogido en falta y apartó la vista del invernadero.

Damián pasaba hacia los árboles con la escalera bajo el brazo.

—¿Me ayudas? —le gritó desde el camino al verla allí, parada en la puerta, sin decidirse a entrar o salir.

Fidela dijo que sí con la cabeza. Damián se detuvo, apoyó la escalera en el suelo y la esperó.

Caminaron los dos en silencio hacia los árboles. Las ropas de Damián olían a resina y a café y, al ponerse a su lado, a Fidela le pareció que se le pasaba un poco el frío. Él la miró de reojo al echar a andar y después, cuando pensó que nadie los veía, se le juntó un poco, sin dejar de andar ni quitar la vista del frente, y le rozó la mano con los dedos. Fidela notó que le subían los colores.

Ella y Damián tenían ahora un secreto que nadie más sabía.

—Tú eres mucho más guapa —le había dicho Damián.

Los invitados bailaban donde los árboles, bajo los farolillos chinos de la señorita Vera, y ella, oculta por las ramas tupidísimas de los lilandis, aprovechó para mirarlos a sus anchas. Ahora que se habían retirado los invitados de los señores, quedaban en el jardín los más jóvenes de la fiesta. Los hijos gemelos del doctor Medina, que llevaban un rato echando a suertes el bailar con la señorita Mercedes, las primas de Santander, esas cursis, el señorito Jonás, tan tímido que no se había atrevido a separarse del gramófono en toda la noche, Guzmán Peña, que era un descarado, dos amigos del colegio a los que no les ponía ella nombre y la hija de los Duperier, claro, tan guapa, y el señorito Miguel, que hablaba y hablaba y ni se había dado cuenta de que hacía ya mucho rato que el señorito Andrés apenas prestaba atención a lo que decía. Más tumbado que sentado en uno de los sillones de mimbre, el señorito Andrés bebía sin vaso de una botella de champán que tenía en la mano y miraba muy serio a su hermana bailar con su amigo Héctor.

Estaba muy guapa la señorita Vera, con su vestido azul y sus flores en el pelo.

¿Cuál te gusta más, Lita? Le había preguntado a Fidela el día que llegaron los vestidos que había encargado con su madre. Ese, le dijo Fidela. Los tenía cada uno en una percha la señorita y se los ponía delante, primero uno y luego el otro, para vérselos bien en el espejo grande. A mí también, dijo, dejando el amarillo sobre la cama y quedándose con el azul. Se lo pegaba al cuerpo y se movía con él como si bailara. Mira, con la espalda al aire. Y esos para diario, dijo señalando los que estaban en las cajas. Le pediré a Remedios que me ajuste la cintura y los bajos me los puedes coger tú. Fidela bajó la mirada y sonrió.

—Seguro que a Remedios ya le parecen de más de cortos.

—Seguro…—dijo la señorita, también con una sonrisa, y colgó la percha del borde del espejo. Señalando las otras cajas que había en la cama y en la mesa añadió—: Mira qué sombreros tan bonitos. ¿Te los quieres probar?

—Tú eres mucho más guapa.

Se sobresaltó Fidela porque no lo había oído llegar y, cuando se dio la vuelta, allí estaba Damián, sonriendo. Y ella tan colorada. Menos mal que está oscuro y no me ve, se dijo, y le sonrió también, con un poco de vergüenza.

—¿Qué haces tú aquí?

La estaba buscando, eso le dijo. Pues ya me has encontrado, respondió ella, pensando que venía con algún encargo nuevo de la señora. Pero Damián no traía tareas. La miró otra vez y se puso serio. ¿Por qué me miras así?

—Porque es verdad que estás muy guapa. Si durmieras en la casa de tu madre, hoy iría con los mozos a enramarte la ventana con flores y enredaderas y me pasaría toda la noche rondándote hasta que bajaras a hablarme.

Ella se puso aún más colorada y entonces él se le acercó un poco más para preguntarle: ¿Quieres bailar? Y Fidela le iba a decir que no, que ya sabía él que ella no bailaba, pero no lo dijo. Miró a un lado y a otro y lo volvió a mirar a él, que se encogió de hombros. Aquí no nos ve nadie. Ella se lo pensó un instante y al fin sonrió. Y Damián le puso una mano en la cintura y bailaron allí, sin que nadie los viera, escondidos tras las ramas de los lilandis.