Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pepitas ed.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

A las puertas del invierno de 1809, un soldado escapa de las filas del ejército napoleónico porque no fue a la guerra para matar civiles. El desertor, moribundo, es acogido en un pequeño pueblo de la sierra hasta que… Vidas y secretos, pasiones calladas y esperanzas ciegas se cruzan durante más de un siglo y medio en las calles y los prados de ese pequeño pueblo sin otra magia (a pesar de la casa encantada o de un espantapájaros que trata de comprender el mundo) que la vida; un lugar, casas, plazas, bosques, cielo, cuevas, donde el aire huele a nieve y a cristales de escarcha, donde siempre son largos los inviernos. Niños que sueñan, ancianos que no quieren olvidar, hombres y mujeres que soportan unos días en los que todo parece invierno. Pero no todo es lo que parece, porque en esta novela, suma de historias que se mezclan como las hojas de las hayas caídas sobre un sendero, Elvira Valgañón deja entrever que la belleza y piedad son los mejores recursos para hacer de la vida y de la literatura un lugar habitable. Una obra emocionante de una escritora detallista y esencial, atenta a los sonidos y los silencios de las palabras. Una escritora, Elvira Valgañón, que está aún por descubrir por el gran público, y cuya novela nos sentimos particularmente orgullosos de publicar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Invierno

ELVIRA VALGAÑÓN

Invierno

Pepitas de calabaza s. l.Apartado de correos n.0 4026080 Logroño (La Rioja, Spain)[email protected]

© Elvira Valgañón© De la presente edición, Pepitas ed.

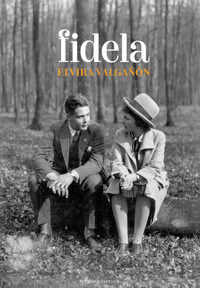

Fotografía de cubierta: América SánchezGrafismo: Julián Lacalle

ISBN: 978-84-18998-39-3Producción del ePub: booqlab

Primera edición, octubre de 2017Segunda edición, febrero de 2018Tercera edición, diciembre de 2020

ÍNDICE

Asustacuervos

1. El soldadito de plomo (1809)

2. La reina de las nieves (1942)

3. El enano saltarín (1957)

4. El flautista de Hamelín (1963)

5. El soldadito de plomo (1965)

6. El otro soldadito de plomo (1965)

7. La reina de las nieves (1965)

Asustacuervos

ASUSTACUERVOS

—Nos está mirando uno.

—¿Qué? ¿Quién? —pregunta el otro, asomando la cabeza por encima del muro.

—Ese.

Cuando se marchan, él vuelve a quedarse solo.

El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero se dará cuenta de que faltan avellanas de su árbol y de que unos pies que no son sus pies han pisoteado los renques de las berzas.

Y puede que lo mire enfadado, como si no se acordara de que él está ahí para otra cosa. Pero enseguida dirá: Como los coja. Y recogerá del suelo el sombrero que ha volado de una pedrada y se lo pondrá, murmurando un juramento. Y le pondrá bien la chaqueta medio caída y le dará una palmadita en el hombro. ¡Ay de ellos, como los coja!, dirá entre dientes.

El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero viene todas las tardes. Tiene la piel curtida por el sol y las manos ásperas. De trabajar la tierra. De segar con el dalle la hierba de los praos. A veces se acerca él y le pone bien el sombrero o le rellena de paja un brazo que se le ha ido quedando vacío. A él le gusta su compañía. Y que silbe mientras arregla los renques o siembra patatas o recoge caparrones. Y que se remangue las mangas de la camisa hasta los codos. Y que mire a las nubes con aire retador cuando viene el verano y no le traen el agua que necesita la hierba. Y que a veces canturree canciones que él no conoce. Y que a veces hable en voz alta pensando que habla solo pero hablándole a él.

—Este año no maduran —dice resignado, mirando las tomateras cargadas de tomates verdes y duros como piedras.

—Estas patatas no valen nada —dice.

—Ese manzano hay que podarlo —dice chasqueando la lengua.

El hombre que le puso la chaqueta y el sombrero viene todos los días a la huerta. Pero ahora ya no tiene que regar, ni arrancar las malas hierbas, ni se sienta un rato a la sombra del manzano antes de marcharse.

Ahora que las noches son frías y la tierra ya no se ahueca cuando sale el sol, solo quedan en la huerta las berzas y las acelgas. Y algunos puerros. Y la huerta, que es la misma, parece otra.

Ahora, por las tardes, la niebla que baja de los montes se enreda en las ramas de los árboles y, al amanecer, el zagal que conduce a las ovejas hacia el barranco de la dehesa camina encogido y se frota las manos para espantar el frío. A él lo despiertan cada día los cencerros que pasan junto a su muro. Al removerse nota en los brazos cristales de escarcha y el tacto apelmazado de los faldones de su chaqueta y eso es que se acerca el invierno.

Lo que recuerda empieza una mañana de verano. La luz del sol, brillante y cegadora, las manos ásperas del hombre que le puso un sombrero y lo vistió con una chaqueta vieja, que se alejó un poco para mirarlo y dijo algo que no comprendió. Árboles y surcos de tierra oscura. Al principio pensó que también a él le brotarían de los brazos frutos redondos y brillantes. Ahora sabe que los árboles son árboles y los tomates, tomates y que la huerta que habita solo es una parte del mundo.

1. EL SOLDADITO DE PLOMO (1809)

Notó la camisa empapada y un escalofrío largo que le recorrió la espalda. Eso quería decir que todavía estaba vivo. Le ardía la garganta. Se estiró todo lo que pudo para sorber las gotas de agua que quedaban sobre las briznas de hierba y tuvo que apretar los dientes para no gritar de dolor. Antes de volver a desmayarse se acordó de los otros tres.

Marton. Éliás. Gazsi. Muertos. Se había alejado de ellos con la culpa de no haberlos enterrado. Pero tuvo miedo de que volvieran los brigantes y descubrieran que a él lo habían dejado vivo. Eran siete. Les habían quitado las armas y las botas. Les habían hecho andar descalzos mucho rato, como si no supieran qué hacer con ellos. Cuando se cansaron, les mandaron parar, se bajaron de los caballos y los cosieron a bayonetazos.

Pero él se despertó.

Al ver a los otros supo que a él lo habían dejado también por muerto.

Estoy vivo, pensó y se llevó la mano a la herida del costado para parar la sangre. Marton había caído a su lado y tenía los ojos abiertos. Estiró el brazo para cerrárselos. Éliás y Gazsi habían caído bocabajo, no les veía la cara. A pesar del miedo, contuvo el impulso de levantarse. Estoy vivo, se repitió, y se obligó a esperar allí, sin moverse, a que estuviera oscuro.

Cuando anocheció, se levantó por fin. Tambaleándose, se internó en un hayedo y, cuando ya no pudo caminar más, se dejó caer contra un árbol hasta que quedó tumbado sobre el suelo mullido de musgo y hojas muertas.

Vagó por los montes muchos días, sin saber a dónde ir, con el miedo de que volvieran a encontrarlo. Los suyos o los otros. A los desertores los fusilaban. Los suyos y los otros. Seis días. O diez. No sabía. Se había lavado las heridas en un río. Se las vendó como pudo con jirones que arrancó de la camisa. La del costado era profunda y le dolía todo el tiempo. A veces soltaba un líquido marrón que olía mal. A veces el dolor le cortaba la respiración y tenía que detenerse un rato para recuperar el aliento. Tenía los pies en carne viva. No se atrevía a hacer fuego.

Por las noches buscaba el cobijo de los árboles, pero lo despertaba el frío. Los jabalíes que hozaban la tierra. Los aullidos de los lobos.

La calentura le traía fantasmas. Una tarde, mientras comía un puñado de africes, Marton se sentó a su lado y le ofreció agua de su cantimplora. Él lo miró con los ojos muy abiertos. La herida de la pierna también le había empezado a oler mal. Me voy a morir, pensó. Y no quiso morirse en el monte como un animal.

Bajó por el barranco de las hayas buscando los caminos que había dejado atrás y no paró de andar hasta que no pudo más. Al amanecer lo despertaron cencerros de ovejas y, a lo lejos, vio al zagal que subía con el rebaño por el sendero que llevaba a la dehesa. Como pudo se levantó y echó a andar de nuevo.

Había pasado junto a otro río y junto a una huerta guardada por un espantapájaros que lo miró con lástima. Eso le pareció. Había saltado la cerradura de un prao para comer avellanas, pero no fue capaz de partirlas.

Estaba cerca de un pueblo.

La segunda vez, al despertarse, oyó las voces de dos hombres.

Con esfuerzo logró entreabrir los ojos y acertó a distinguir dos siluetas borrosas que se le acercaban titubeantes.

—Está vivo —dijo uno, el que se había agachado a su lado.

—Es un francés —dijo el otro.

—Está vivo —repitió el primero—. Aquí no podemos dejarlo. Se lo llevaremos al alcalde.

Notó que lo levantaban y lo movían. Algo murmuró pero ellos no le oyeron. Volvió a desmayarse.

La tercera vez que se despertó estaba en una cama. Le habían quitado la camisa y los pantalones. Notaba la almohada blanda bajo la cabeza y la sábana que lo cubría olía a limpio. Hacía muchos meses que no dormía en una cama. Como a lo lejos, oyó voces que decían palabras que no entendía y otras que había aprendido a entender. Grave, infección, gangrena. Voces de hombre y también una mujer.

—Es un francés —dijo la mujer.

—Es un herido —dijo otra voz— y a los heridos los curamos. Si podemos.

—Es un francés —insistió ella, con el mismo tono con el que se hubiera referido a una alimaña del monte.

Me voy a morir, pensó.

Pasó muchos días en un duermevela afiebrado, sin saber dónde estaba. Lo rodeaban voces y palabras que no entendía. Sombras borrosas que le curaban las heridas y le ponían en los labios una esponja empapada en agua para que bebiera. Que le secaban el sudor de la frente y le sujetaban la cabeza para que pudiera tragar una sustancia pastosa.

Con la fiebre le rondaban los fantasmas. Marton. Éliás. Gazsi. El sargento Lebrou. Pero también otros. Su padre, muerto hacía cuatro años, antes de que a él lo mandaran a la guerra. Los guerrilleros a los que habían emboscado a principios del verano. Los tres carboneros de Monte Latorre. Aquel hombre que se había negado a entregar su vaca. Matadlo, había dicho el capitán. Y llevaos la vaca. El hombre de la vaca había abierto mucho los ojos, como si entendiera. Cuando se alejaban de la casa, él oyó los gritos de la mujer y los lloros de los hijos.

Al cabo de muchos días volvió a notar el tacto de la sábana en la piel, la almohada blanda bajo la cabeza. Volvió a saber quién era y dónde estaba. También sintió las manos de la mujer que le limpiaba las heridas. No estoy muerto, se dijo. Respiró hondo. Y abrió los ojos. La mujer que le limpiaba las heridas lo miró con sorpresa.

—Estás despierto —murmuró con el gesto serio, más para sí misma que para él—. Hay que avisar al médico.

Quiso decirle algo pero no pudo.

Cuando se quedó solo, el primer impulso que tuvo fue buscar los bultos de sus propios pies. Solo encontró uno. Apretó los dientes. Apretó los puños y los clavó en el colchón y se irguió lo que pudo, sin saber de dónde le venía la fuerza.

Solo uno.

Agotado, se dejó caer sobre la almohada.

La mujer volvió al poco rato con el médico. Después de examinarlo, el médico dijo:

—Que tome caldo. Y que no se mueva mucho.

También dejó escrita una nota para el boticario que la mujer deletreó trabajosamente, porque solo sabía leer en voz alta: Pa-rael-he-ri-do-láu-da-no lí-qui-do co-ci-mien-to-an-ti-pú-tri-do tin-tura-de-mi-rra di-ges-ti-vo-bal-sá-mi-co.

Luego se marchó. Cuando volvió, le traía un cuenco de caldo. Le puso otra almohada bajo la cabeza y arrimó un banquito a la cama para sentarse. Él cerró los ojos y apartó la cara.

—Tendrás que comer —dijo la mujer acercándole la cuchara hasta pegársela a la boca, como si fuera un niño. Pero él no abrió los ojos ni se movió.

Al día siguiente la mujer volvió con otro cuenco de caldo y arrimó el banquito a la cama. Se lo llevó sin tocar. El tercer día la mujer dejó el cuenco de caldo en la mesita. El cuarto día le dijo:

—Si no comes te morirás.

Él cerró los ojos. No estoy muerto, se dijo. Y se obligó a abrir los ojos otra vez. Y a levantar la mano y a coger la cuchara. Y a llenarla de sopa y a llevársela a la boca. Y se obligó a tragar. Cuando lo vio, la mujer, que había abierto la cómoda para sacar sábanas limpias, volvió a acercarse a su cama y le cogió la cuchara de las manos temblorosas.

—Está bueno el caldo —dijo—. Lo he hecho yo.

Cuando terminó de darle de comer la mujer sonrió satisfecha y se marchó.

Al día siguiente volvió el médico. Venía con el juez de Cerveda y con el escribano y con otro hombre que era el alcalde del pueblo. Lo miraron muy serios. Miraron a donde tenía que haber una pierna. El enfermero trajo unas sillas para que se sentaran. El juez le habló en francés y lo miró extrañado cuando él negó con la cabeza.

—No francés. Allemand. Hongrois.

Intentó contestar a las preguntas que le hacían. Como pudo. Con las manos. Con algunas palabras en francés. Con las pocas palabras de español que había ido aprendiendo desde que llegó. Al cabo de un rato el médico miró a los tres hombres y dijo:

—Ya es suficiente.

El juez asintió y le hizo un gesto al escribano, que le tendió el papel y le puso la pluma en las manos para que escribiera allí su nombre.

La mujer venía todos los días a curarle la herida del costado y a cambiarle las vendas. Tenía manos de madre. Se llamaba Irene. I-re-ne, le había dicho para que él lo repitiera. I-re-ne. Era la mujer del enfermero. A veces hablaba, le contaba cosas, aunque sabía que no la entendía.

Ya podía incorporarse y comer solo. Pero se cansaba pronto de estar sentado. No sabía cuánto tiempo llevaba en el pueblo. Semanas. Meses. A veces le dolía la pierna que le faltaba.

Por las noches le seguían rondando los fantasmas.

Marton se sentaba a su lado, en el banquito de madera que ponía la mujer junto a la cama. Gazsi, el tartamudo, daba paseítos por la habitación y hablaba sin parar, como hacía siempre. Éliás no. Éliás lo miraba muy serio. Miraba a donde tenía que haber una pierna. Otras veces miraba por la ventana. Miraba la nieve. ¿No ves como yo tenía razón?, parecía decirle. Esto no es una guerra.

Eso era lo que había dicho el día que se marcharon los cuatro. Marton, Éliás, Gazsi y él. El regimiento iba camino de Burgos. Habían acampado en un llano para pasar la noche. Ellos abandonaron la guardia y se alejaron por los montes.

Pasaron varios días escondidos, lejos de los pueblos. No se atrevían a hacer fuego. Sabían que si los encontraban los matarían. Los suyos o los otros. A los desertores los fusilaban. Los suyos y los otros. Esto no es una guerra, había dicho Éliás el día que se marcharon, una guerra no es matar a los labradores para quitarles el grano y la vaca.

El hombre de la vaca se quedaba quieto a los pies de la cama mirándolo fijamente, sin decir nada. Con el tajo abierto en la garganta y la camisa llena de sangre.

Una tarde oyó ruidos detrás de la puerta y pensó que venían a buscarlo.

Se incorporó despacio, apoyando los codos en el colchón y luego los puños apretados, para que no lo encontraran tumbado. Pero se abrió la puerta y apareció la niña.

La niña lo observó con ojos muy abiertos. Tendría seis o siete años. Él, con un suspiro de alivio, apoyó la espalda en la almohada y sonrió. Le hizo un gesto con la mano para que se acercara. La niña se fue acercando despacito a la cama. Llevaba en las manos un pucherito de barro. Lo miró un rato en silencio. Miró a donde tenía que haber una pierna.

—¿Te duele? —preguntó por fin.

Él creyó entender y negó con la cabeza.

—Traigo manzanas asadas. ¿Te gustan?

Él la miró sin comprender.

—¿No sabes hablar?

Volvió a mirarla con expresión desorientada. Pero la niña no se dio por vencida.

—Yo me llamo Juliana —dijo tocándose el pecho con el dedo.

—Mihály —dijo él.

—Mihi —repitió la niña. Y lo miró contenta, como si entre los dos hubieran logrado una gran hazaña.

Él sonrió. Cogió un trapillo que había en la mesita que tenía junto a la cama y le hizo unos nudos. Se lo puso en la mano como si fuera una marioneta y se lo enseñó a la niña.

—Nyúl.

—¡Un conejo!

—¡Conejo!

Sonriendo otra vez, le tendió a la niña el conejito de trapo. Ella pareció dudar, no sabía dónde dejar el puchero. Por fin se decidió y ya lo iba a poner en la mesilla cuando llegó la mujer del enfermero.

—Juliana, ¿qué haces aquí?

La niña enseñó el puchero estirando los brazos.

—Me manda mi madre. Son para el francés.

—Anda trae.

La niña le dio el puchero y volvió a mirarlo a él.

—¿Se va a poner bueno?

—Sí —contestó la mujer sonriendo—. Se va a poner bueno.

—¿Puedo venir a verte otro día? —le preguntó a él.

Él volvió a ofrecerle el conejo de trapo. La niña lo cogió, le sonrió y marchó corriendo.

No sabía cuánto tiempo había pasado. Semanas. Meses. Un día la mujer del enfermero se acercó a su cama con una muleta de madera.

—El médico ha dicho que tienes que empezar a andar.

Se mareó al sentarse en el borde de la cama. Apretó los dientes y apoyó en el suelo el pie que le quedaba. Esperó un poco. Ella lo ayudó a ponerse de pie. Solo aguantó un momento, agarrado a la muleta con las dos manos. Volvió a sentarse en el borde de la cama. La mujer del enfermero dejó la muleta apoyada en la pared y lo ayudó a tumbarse otra vez.

—Es normal —decía la mujer—, todavía estás débil.

Al día siguiente logró avanzar unos pasos. Otro día llegó hasta la ventana.

—Poco a poco —decía la mujer.

Por la ventana se veía una calle que desembocaba en una plaza. Ese era el único trozo del pueblo que había visto en todo ese tiempo. A veces se quedaba allí con Marton a su lado hasta que se cansaba de estar de pie. Miraban a la gente que pasaba. A algunos había aprendido a reconocerlos. De algunos sabía los nombres por haberlos oído. Ese es el barbero, le decía Marton, su mujer es la que te trajo los huevos. Aquel se llama señor Damián. Las mujeres, que van al río. Ese debe de ser el maestro. Esos dos han robado nueces, traen los dedos amarillos. Ese es el alcalde.

Una mañana lo despertó un estruendo de cascos de caballos y muchos gritos. Vienen a por mí, pensó. Marton, que estaba junto a la estufa, dijo que sí con la cabeza. Él se incorporó para que no lo encontraran tumbado y buscó con la mirada la muleta. Estaba apoyada en la pared. Apretó los puños y esperó.

Pensaba que los soldados iban a entrar en cualquier momento. A llevárselo. Por los gritos parecía que eran muchos. Por el ruido parecía que iban a echar la puerta abajo. Pero no llegaron a entrar. Después supo que el médico no lo había permitido.

La segunda vez que vinieron, esa misma tarde, eran más de cien. Los del pueblo volvieron a salir de sus casas para pedir que lo dejaran allí pero los soldados traían orden de llevarlo. Otra vez oyó voces. Después supo que la mujer del enfermero se les puso delante de la puerta a los soldados y a gritos los llamó cobardes por venir tantos a por un hombre solo y desarmado.

—Apártate mujer —oyó decir a uno, seguramente el que los mandaba.

Ese fue el que entró. Se acercó hasta su cama sin decir nada. Era alto y serio. Muy joven. Lo miró apretando las mandíbulas. Miró a donde tenía que haber una pierna.

—Habille-vous.

Irene lo ayudó a ponerse una camisa y unos pantalones cortados que traía. Con una pernera cosida a la altura de la rodilla. Serán de su marido, pensó. Los ha cortado para mí, pensó. También le calzó una alpargata en el pie que le quedaba. Tuvo que apoyarse en ella además de en la muleta para poder salir.

Cuando lo subieron al caballo puso todo su empeño en mantenerse erguido. Se agarró a la brida con las manos atadas.

—No hace falta —había dicho Irene al que más mandaba—. ¿No ve que no puede ni andar?

—Es un prisionero.

Cada paso del caballo le cortaba la respiración. Él apretó los dientes y los puños. Los buscó con la mirada. Marton caminaba a su lado con aire tranquilo. Éliás y Gaszi también se iban con él.

Los del pueblo, que seguían en la plaza a pesar de las amenazas de los soldados que les apuntaban con bayonetas, le dedicaron una despedida muda. Algunos miraban al suelo. Entre los que lo vieron marchar estaba la niña del conejito de trapo. Lo miraba con los ojos muy abiertos, agarrada a las faldas de su madre.

—No pasa nada —dijo él para que ella lo oyera cuando pasó a su lado. Y le sonrió.

2. LA REINA DE LAS NIEVES (1942)

LA CASA DE LOS MAESTROS

La casa de los maestros estaba cerca de las escuelas. Tenía un escudo de piedra con agujeros, una veleta de gallo con la cresta partida y un patio con un nogal.

Fue cosa de don José el Cubano que aquella casa en la que había nacido él —la que mandó arreglar cuando volvió de América, la que tenía un escudo que mandó poner él, igual que el que le habían puesto en la del Prao del Francés, solo que más pequeño— quedara para casa de los maestros del pueblo. Hasta entonces, contaban los viejos, los maestros habían dormido siempre en las mismas escuelas, en un cuarto que les dejaba para vivir el Ayuntamiento.