Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elfenbein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

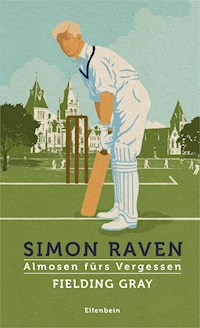

- Serie: Almosen fürs Vergessen

- Sprache: Deutsch

Mit der ersten deutschen Übersetzung der Romanreihe "Almosen fürs Vergessen" kann Simon Raven nun endlich auch hierzulande entdeckt werden. Mal mehr, mal weniger locker mit dem Lebensweg des englischen Berufssoldaten und Schriftstellers Fielding Gray verbunden, der nach einem Indienaufenthalt auch auf Zypern und in Deutschland stationiert ist, umspannen die zehn jeweils eigenständig lesbaren Roma- ne erzählerisch die Jahre 1945 bis 1973. Sie sind miteinander verwoben durch die Mitglieder einer Gruppe privilegierter Internatsschüler, die sich im ersten Band "Fielding Gray" eben anschicken, in verschiedene politische, publizistische, wirtschaftliche und militärische Schaltstellen des britischen Gesellschaftslebens aufzurücken. Berührend, unerschrocken und höchst unterhaltsam erzählt Simon Raven davon, wie "menschliches Bemühen und Wohlwollen beständig dem heimtückischen Wirken von Zeit, Zufall und der übrigen Menschheit ausgesetzt sind". Ein elitäres Bildungssystem, der Zusammenbruch des Britischen Reiches, Suezkrise und Kalter Krieg, Atomwaffenentwicklung und Studentenrevolte bilden den Hintergrund, vor dem die moralische Hybris und die menschlichen Schwächen der britischen Oberschicht und der zunehmend auch tonangebenden "Upper Middle Class" ins Visier genommen werden. Fielding Gray ist der strahlende Star der Schule. Brillant in Latein und Griechisch, glänzt er auch beim Cricket und vermag es, alle mit seiner Attraktivität, seiner Eloquenz und einem charmanten Hang zum Draufgängertum für sich einzunehmen. Kurz bevor er 1945 sein letztes Schuljahr antritt, verliebt er sich in den zurückhaltenden blonden Christopher, an dem ihn vor allem dessen Unschuld fasziniert. Obwohl sein bester Freund vor einem möglichen Skandal warnt und ihn ein Konkurrent um die Position des Schulkapitäns offensichtlich genau im Blick behält, bahnt sich eine Tragödie an — und auch außerhalb der Schule gerät Fielding Grays verheißungsvolle Zukunft ins Wanken. — "Fielding Gray" ist ein berührender Roman über Freundschaft und enttäuschte Erwartungen, Begehrlichkeit und schicksalhaftes Scheitern, manipulative Machenschaften und Schuld.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Simon Raven

Fielding Gray

Roman

Aus dem Englischen übersetzt

und mit einem Nachwort versehen

von Sabine Franke

Elfenbein

Die Originalausgabe erschien 1967unter dem Titel

»Fielding Gray« bei Anthony Blond, London.

Band 1 des Romanzyklus »Almosen fürs Vergessen«

Copyright ©Simon Raven, 1998

First published as part of »Alms for Oblivion«:

Volume I by Vintage, an imprint of Vintage.

Vintage is part of the Penguin Random House

group of companies.

Die Übersetzung dieses Bandes

wurde mit freundlicher Unterstützung der

Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung

ermöglicht.

© 2020 Elfenbein Verlag, Berlin

Einbandgestaltung: Oda Ruthe

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-96160-043-4 (E-Book)

ISBN 978-3-96160-013-7 (Druckausgabe)

AUS FIELDING GRAYS ARBEITSNOTIZEN

23. Mai 1959

Heute Abend habe ich nun mein altes Notizbuch wieder hervorgeholt. Ursprünglich enthielt es bloß verstreute Erlebnisse und Beobachtungen, aber ich habe alles in eine verständliche Form gebracht, während ich 1955 auf der Insel Santa Kytherea stationiert war. Obwohl ich letztes Jahr noch einmal einen Blick darauf geworfen habe, als ich wegen der Sache mit Zypern im Krankenhaus lag, und ein bisschen Ordnung hineingebracht habe, aus Selbstachtung und um der englischen Sprache ihre Schuldigkeit zu tun, habe ich dem Ganzen doch nie einen Wert beigemessen, der über den einer privaten Erinnerung hinausgeht, an etwas, das ich eigentlich besser der Vergessenheit hätte anheimgeben sollen. Gregory Stern ist aber bereit, mir ein ansehnliches Sümmchen zu zahlen, wenn ich daraus einen Roman mache. Er hat meine Aufzeichnungen zwar nie gesehen, scheint aber ein Riesending zu wittern, und nur aufgrund von ein, zwei zufällig fallen gelassenen Bemerkungen – denn ich habe kaum je darüber geredet. Ich dachte an Christopher und wollte Stillschweigen bewahren; aber andererseits ist das jetzt alles schon lange her, und Gregory Stern, auf den ich noch viele Jahre weitgehend angewiesen sein werde, hat die Sache mit großem Nachdruck verfolgt.

Wie dem auch sei, da liegt es. Ich habe mich darauf eingelassen, aus diesen Aufzeichnungen einen Roman zu machen … ein Werk der »Fiktion«. Ich denke mal, als Erstes werde ich alles noch einmal durchlesen …

»Die Aufzeichnungen von Fielding Gray …«

DIE AUFZEICHNUNGEN VON FIELDING GRAY

Am zweiten Sonntag nachdem der Krieg in Europa zu Ende war, wurde in der Kapelle unserer Schule ein Gottesdienst zum Gedenken an die Toten abgehalten. So viele Ehemalige, wie man in der kurzen Zeit erreichen konnte, waren darüber informiert worden, und die Sitzbänke für Besucher quollen über von Uniformen. Während wir abgetragene graue Flanellhosen und ausgebesserte Tweedjacken anhatten, waren Englands siegreiche Kämpfer mit allen nur denkbaren Farben und Effekten ausstaffiert. Da waren die schwarz-goldenen Kopfbedeckungen der Gardedivision, die dunkelgrünen Schiffchen des Schützenregiments, um die Hüften der Highlander waren Kilts geschwungen und die Mitglieder der berittenen Artillerie über und über mit Kugelknöpfen bedeckt; es gab makabere Uniformabzeichen und seltsam geknotete Achselschnüre; vereinzelt waren sogar Reiterstiefel mit Sporen zu sehen, obwohl ihr Anblick 1945 allgemein missbilligt wurde, weil sie Assoziationen an den Faschismus hervorriefen.

Zunächst verlief der Gottesdienst im Einklang mit diesem prächtigen Dekor. Ein innig gesungenes »Jerusalem«, dessen politische Implikationen den meisten Anwesenden entgingen, sorgte für ein wohlgefälliges Gefühl des Triumphs, und die Stelle aus den Apokryphen, die sie bei solchen Gelegenheiten immer wählen, ließ uns, auch wenn sie dem gemeinen Fußvolk den nötigen Tribut zollt, keinen Zweifel, dass materieller Wohlstand und ein traditionelles Herrschaftsverständnis das waren, worauf es letztlich ankam. Ich selbst saß in der Abteilung für die Oberstufenschüler, von wo aus man einen guten Blick auf die Besucher hatte, und ich konnte sehen, dass sich die prachtvollen Offiziere zu diesem Zeitpunkt unverhohlen zurechtmachten, als wäre die ganze Veranstaltung dazu da, ihnen zu huldigen. Tatsächlich zeigten sich, als die Verdienste der Toten gewürdigt wurden (ein Prozedere, das einige Zeit in Anspruch nahm), unmissverständliche Anzeichen von Langeweile und Missfallen, es wurde ausgiebig an Offiziersstöcken und Pferdepeitschen herumgespielt und viel an den Sam-Browne-Gürteln herumgefummelt; die Krieger waren, wie es schien, nicht hier versammelt, um sich lang und breit die Errungenschaften anderer anzuhören. Es wäre das Mindeste gewesen, so schienen sie zu denken, dass man die Liste diskret ein wenig hätte kürzen können.

»Connaught la Poeur Beresford«, tönte unser Schulvorsteher, »Leutnant, Irische Garde, in einem Lazarett an Kriegsverwundungen verstorben, die er bei Anzio erlitten hat. Zuvor mit dem Militärverdienstkreuz ausgezeichnet, für Tapferkeit in der Libyschen Wüste.«

Gut, das war in Ordnung: Selbst der überhebliche Kavallerist in den kirschroten Hosen konnte daran schwerlich etwas auszusetzen haben. Aber:

»Michael John Blood, Obergefreiter, Königliches Fernmeldekorps, verstorben an einer Lungenentzündung im Militärhospital in Aldershot.«

Das war hier natürlich ganz und gar fehl am Platz. Vielleicht mochte es unter Umständen gerade so angehen, solange man nicht noch die Aufmerksamkeit darauf lenkte. Es war nicht nötig, das an die Öffentlichkeit zu zerren – so sah das offenbar ein junger Major mit steinern verkniffenem Mund, der obsessiv immer wieder über einen riesigen, khakifarbenen Filzhut strich. Als ich den hochmütigen Major beobachtete, wallte schuldbewusst eine Welle von Mitleid für Michael John Blood in mir auf, der geradezu grotesk verpickelt und o-beinig gewesen war, aber nie hochmütig auf jemanden herabgesehen hatte. Ruhe in Frieden! Für wen hielt sich dieser Major, dass er meinte, auf dieses klägliche Grab spucken zu können?

Andererseits, für wen hielt ich mich, wenn ich meinte, andere kritisieren zu dürfen, und sei es einen arroganten Fiesling wie den hier? Ich verschloss meine Ohren gegen die aufreibende Deklamation der Sterblichkeit und dachte darüber nach, dass meine eigene Geisteshaltung, auch wenn sie vielleicht weniger abschätzig war als die der hier versammelten Großtuer, dennoch ganz ähnlich und im Grunde genauso eigensüchtig war. (»Norman Isaac Cohen, Hauptmann, Fallschirmjägerregiment« … Cohen ?) Denn das einzige Gefühl, dessen ich mir an diesem schönen Sommerabend im ersten Mai der Friedenszeit wirklich bewusst war, war Erleichterung: Erleichterung, dass niemand vorhatte, mich zu töten, dass ich jetzt ungehindert in eine Zukunft eintreten konnte, die mir sowohl Vergnügen versprach als auch die Möglichkeit, mich hervorzutun. Es lag, gleich als Erstes, ein ganzer Sommer mit nichts als Cricket vor mir, und danach würde ich noch ein weiteres Jahr auf der Schule bleiben, in dieser Zeit dann Kapitän meines Hauses (und vielleicht der gesamten Schule) sein und versuchen, das kleine Stipendium, das mir im letzten April für Lancaster College zugesprochen worden war, zu einem üppig dotierten Vollstipendium aufzustocken. Ein Platz in Cambridge war mir also bereits sicher, und da mein Vater finanziell gut gestellt (wenn auch nicht eben freigebig) war, konnte ich an der Ausschreibung leichten Herzens als jemand teilnehmen, dessen Beweggrund die ehrenvolle Auszeichnung und nicht die Notwendigkeit war.

»William King Fullworthy, Unteroffizier, Nachrichtenkorps. Irgendwo im Dschungel in Burma.«

Irgendwo im Dschungel. Als hätte man das nicht schon vorher wissen können. Fullworthy hatte, kaum zwei Jahre älter als ich, bevor er Soldat wurde, das großartigste von all den großartigen Stipendien, die Lancaster zu bieten hatte, zugesprochen bekommen. Doch würde Fullworthy, wie es schien, nicht zurückkehren, um es in Anspruch zu nehmen: Stelle frei. Wohingegen ich, Fielding Gray, nur hinaustreten musste in die Abendsonne, und zu allen Seiten hin würde sich die Welt friedlich und heiter um mich erstrecken, um mein Wissen zu mehren, mein Lob zu singen, mir Freude zu verheißen.

Und so musste ich in der Tat, dachte ich, angesichts dieser Erlösung zumindest versuchen, Dankbarkeit zu zeigen. Aber wem gegenüber? Wofür?

»Tobias Ainsworth Jackson, Oberstleutnant, Königlich-Britisches Feldzeugkorps, starb an Herzversagen als Kommandeur der 14. Versorgungseinheit in Woking.«

Starb am Suff. Jeder kannte die Geschichte, da Woking nicht weit entfernt lag und Oberstleutnant Jackson, gelangweilt von seiner Aufgabe, die genau genommen in der Abwicklung von Militärbegräbnissen bestand, häufig und unglückseligerweise seine alte Schule besucht hatte. Nein, ihm konnte ich nicht dankbar sein für die Zukunft, die mir wiedergeschenkt worden war. Aber wem sonst? Dem toten, o-beinigen Blood? Ein furchtbarer Gedanke. Dem rotlippigen Fähnrich der Blues and Royals, der da gerade, einen Schmollmund machend, von gegenüber zu mir herüberschmachtete? Lächerlich. Dem hochnäsigen Major? Niemals. Gott? Der hätte die ganze Sache erst gar nicht losgehen lassen dürfen. Dann dem Schicksal? Vielleicht. Oder dem Glück? Das traf es gewiss schon besser. Der Dank war Frau Fortuna geschuldet, der es, so konnte man sich denken, gar nicht recht sein würde, wenn man denen, die sie verlassen hatte, zu viel Aufmerksamkeit zukommen ließ. Die Vernunft gebot es also, dass man Fullworthy, irgendwo im Dschungel, besser unbetrauert vor sich hin verrotten ließ.

»Alastair Edward Farquar Morrison, Hauptmann, Landwehrregiment Norfolk, gefallen an den Stränden Kretas, nachdem er sich mit viel Mut und Hingabe freiwillig zum Dienst verpflichtet hatte. Von Maschinengewehrfeuer zu Fall gebracht, ist Hauptmann Morrison …«

Um ihn nicht zu weinen war schwer. Alastair Morrison war ein Mann gewesen, wie es nur wenige gab. Wie sein jüngerer Bruder Peter. Sehr langsam wandte ich meinen Kopf, bis ich, weiter drüben in der Reihe, das großflächige, runde Gesicht und den stämmigen Oberkörper von Peter Morrison sehen konnte.

»… woraufhin Hauptmann Morrison zurück ins Meer watete, einen Mann rausholte und in Sicherheit brachte, um dann den anderen zu holen. Er wurde nur wenige Meter vor der schützenden Deckung tödlich getroffen. Bekam postum das Viktoriakreuz verliehen.«

Peters Gesicht schien sich, während ich zu ihm hinübersah, leicht zu verzerren; er blinzelte einmal, blinzelte dann noch mal, schniefte daraufhin einmal kräftig, verschränkte die Arme vor seiner Brust und fand in sein übliches Erscheinungsbild, seine ruhige, gutmütige Souveränität, zurück. Über die Jahre hatte ich diesen Anblick liebgewonnen; nun aber würde Peter sehr bald weg sein – nicht über den Styx, wie sein Bruder, aber mit Sicherheit doch in einer ganz anderen Welt. Peter, der ein Jahr älter war als ich und derzeit noch unserem Haus vorstand, würde nämlich zum Ende des Sommers von der Schule abgehen; und auch wenn ich sein designierter Nachfolger war, hätte ich die Anwesenheit meines Freundes seinem Titel doch vorgezogen.

»Hilary James Royce. Major bei den Königlichen Füsilieren. Beim Rückzug aus Tobruk gefallen.

Percival Nicholas de Courcy Sangster. Leutnant beim Schützenregiment Rajputana Rifles. Bei der Verteidigung Singapurs gefallen.

Lancelot Sassoon-Warburton. Generalmajor, vormals beim Neunten Panzerverband. Während der Evakuierung aus Dünkirchen gefallen …«

Wer würde wohl, fragte ich mich, wenn der Sommer vorüber war, Peters Platz einnehmen? Da wäre, natürlich, Somerset: Somerset Lloyd-James, genau gleich alt wie ich, der jetzt gerade hinter mir saß, mit rasselnder Nase und leuchtend roten Pickeln, wie immer, wenn er etwas komisch oder aufregend fand. Doch würde mir Somerset, auch wenn er ein kluger und unterhaltsamer Freund von mir war, nie so viel bedeuten wie Peter. So clever er war, zeigte er doch wenig Verständnis. Außerdem gehörte er einem anderen Haus an. Selbst wenn er mir Beistand leisten konnte und wollte, war er doch nicht immer erreichbar. Wohingegen Peter … Peter war immer dagewesen, wenn ich ihn gebraucht hatte, sein Heimatort lag nicht weit von meinem entfernt, und wir hatten uns schon als ganz kleine Kinder gekannt.

»Cyprian Jordan Clement Willard Wyndham Trefusis, zehnter und letzter Baron Trefoil von Truro … Trelawney, Major der Luftwaffe … Trevelyan …«

Inzwischen herrschte unter den Ehemaligen nun aber wirklich außerordentliche Unruhe. Der Major mit dem steinern verkniffenen Mund hielt seine Hände grimmig in den Filzhut gekrallt. Die kirschrot behosten Beine des blasierten Kavalleristen wurden erst in die eine, dann in die andere Richtung übereinandergeschlagen, sie umschlangen sich geradezu. Es ist genug, kam mir in den Sinn, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich würde mich wegen Peters Abgang grämen, wenn er näherrückte – wir hatten schließlich noch neun Wochen bis zu den Ferien. Und es gab da ja auch noch jemand anderen. Nicht bloß Somerset Lloyd-James. Jemand ganz anderen.

»Der Ehrenwerte Andrew Usquebaugh, Leutnant zur See bei der Königlichen Marine … Valence … Vallis … Vazey …«

Würde das gar kein Ende nehmen? Schon gut, die sind also alle tot. Was bringt es ihnen oder sonst wem, das noch endlos in die Länge zu ziehen?

»Allan George Williams … Derek Williams … Geoffrey Alaric Williams …«

Guter Gott!

Und ob, da gab es in der Tat noch jemanden, und er würde auch im nächsten Schuljahr noch da sein. Christopher Roland, der auf der anderen Seite der Kirche saß, hinter dem Chor, in den Sitzreihen für die jüngeren Oberstufenschüler: kurzes, gewelltes, flachsblondes Haar; eckige, weiche Stirn; sanfte, weit auseinanderliegende Augen und eine runde Nase; volle Lippen mit leicht nach unten geschwungenen Mundwinkeln; Grübchen im Kinn. So alt wie ich und im selben Haus wie ich. Nicht übermäßig schlau, aber jemand, mit dem man gut schwatzen konnte. Keine Schönheit, aber doch ansehnlich. Kräftig und grobknochig gebaut, aber zarte Haut.

»Godfrey Trajan Yarborough …«

X, Y, Z. Unter Z gab es doch bestimmt keinen Abgang zu verzeichnen?

»Zaccharias«, dröhnte der Schulvorsteher, »Leutnant der Königlichen Luftwaffe.

Und schließlich Emanuel Zyn, Soldat im Pionierkorps. Starb an Tuberkulose in der Krankenabteilung des Militärgefängnisses von Colchester, wo er zum Instandhaltungspersonal gehörte.«

Obgleich das Schicksal des Soldaten Zyn bei allen Anwesenden Verachtung hervorrief, vermochte das Kirchenlied, das nun folgte, sie mit dem allgemeinen Geschehen zu versöhnen. »For all the Saints« hatte, wenn es auch eigentlich von den Toten handelte, einen so beschwingten Rhythmus und eine so erhebende Melodie, dass es niemand anderem als den Lebenden gelten konnte. Frohen Herzens intonierten die Helden in den Besucherbänken den Lobpreis ihrer selbst, und die Schuljungen, den Gästen höflich zugetan und erfreut, zur Abwechslung mal auf die Beine zu kommen, trugen redlich das Ihre dazu bei. Ich sang mit ironischem Unterton (zumindest fand ich das), Peter Morrison, weiter unten in der Reihe, stimmte unmelodisch, aber kräftig mit ein, auch Somerset Lloyd-James hinter mir lispelte hingebungsvoll drauflos, und drüben in der Abteilung für die jüngeren Oberstufler wandte sich Christopher Roland in meine Richtung, fing meinen Blick auf und lächelte. In jedem Fall stellte »For all the Saints« den Optimismus und die gute Laune aller Anwesenden wieder her, so dass, als der Rektor während der letzten, schwelgerischen Liedzeile die Kanzel betrat, dieser sich einer freundlich gestimmten Zuhörerschaft für seine Ansprache gewiss sein konnte.

Die Zuhörerschaft blieb nicht lange freundlich gestimmt.

»Schon jetzt«, sagte der Rektor, »werden unter Ihnen die zu erwartenden Stimmen laut. ›All das ist jetzt vorbei‹, sagen diese Stimmen, ›der Sieg wurde errungen. Staatsmänner haben ihr Werk und Politiker ihre Machenschaften vollbracht, Industrielle sind bereichert und Offiziere aus dem Generalsrang in den Adelsstand erhoben worden, einfache Leute sind gestorben und werden (hoffen wir) so bald nicht vergessen werden, und Moralapostel haben eifrig auf Kosten aller moralisiert. Doch jetzt ist all das vorbei, und wir können uns wieder den alltäglichen Geschäften und den Vergnügungen unseres alten, des wahren Lebens, widmen. Wir haben sechs Jahre voll schmerzlicher Verluste, Gefahren, Unannehmlichkeiten und Einmischungen von offizieller Seite erduldet, und jetzt werden wir uns dafür, so gut es geht, entschädigen.‹«

Wie ich so darüber nachdachte, war es tatsächlich genau das, was jeder um mich herum gesagt hatte, und den Gesichtsausdrücken der Kämpfer nach zu schließen, traf es auch die derzeitige Stimmung in den Offiziersmessen ganz genau. Und was sonst, fragte ich mich, konnte unser Schulrektor auch erwarten? Kriege wurden entweder geführt, um etwas einzunehmen oder um etwas zu bewahren. Dieser war, wie man uns bis zum Erbrechen erklärt hatte, geführt worden, um die Freiheit zu bewahren, und Freiheit bedeutete für alle in der Kapelle Anwesenden die Rückkehr zu einem Leben, wie es gewesen war, bevor der Kampf begonnen hatte. Was sie wollten, was ich wollte, war eine Rückkehr zur Normalität: ein Ende der Rationierungen, der Reglementierungen, davon, in irgendwelchen Büros vom gewöhnlichen kleinen Mann herumkommandiert zu werden, und ein Ende der ganzen bedrückenden Aushänge, die uns allerorten über unsere Pflichten aufklärten. Was wir alle wollten, und uns auch verdient hatten, war ein bisschen Spaß. Und wer sollte am besten die Rechnung dafür zahlen, wenn nicht die üblen Schurken, die überhaupt erst für den ganzen Ärger gesorgt hatten?

»Das«, sagte der Rektor, »ist es, was die zu erwartenden Stimmen, die Stimmen des gemeinen Eigennutzes, bereits jetzt sagen. Es ist meine Pflicht, Sie, die Sie im Kampf waren, wie auch euch, die ihr hilflos dasitzen musstet, während eure Freunde und Brüder losgezogen sind, um zu sterben, darauf hinzuweisen, dass es keine Entschädigung und keine Rückkehr zu unserem alten Leben geben kann. Das ist eine ökonomische und auch eine politische Erkenntnis: England ist derzeit nicht zu Gratifikationen in der Lage, und die Menschen in England (um nicht zu sagen weltweit) werden in Zukunft nicht mehr tolerieren, was die meisten hier unter ihrem ›alten Leben‹ verstehen. Aber ich spreche hier nicht in einem ökonomischen oder politischen Rahmen. Ich muss als Christ sprechen. Und als Christ habe ich Ihnen und euch zu sagen, dass in der Vergangenheit ausgestandene Unannehmlichkeiten einen in der Gegenwart nicht mit dem Recht auf Kompensationen ausstatten, und am wenigsten auf Kosten anderer, unserer sogenannten Feinde, denen es schlechter als uns ergangen ist. ›Aber‹, so werden die zu erwartenden Stimmen empört rufen, ›es war doch deren Schuld.‹ Deren Schuld? Die Schuld von ungebildeten Bauern und fehlgeleiteten Handwerkern, von Kindern in eurem Alter, die in dieser Minute in den Trümmern ihres Zuhauses Hunger leiden? Deren Fehler? Und selbst wenn es so wäre, soll es denn keine Vergebung geben … keine Barmherzigkeit … keine Liebe?«

Es war recht wenig Liebe auf den Gesichtern in den Besucherbänken zu sehen. Man sah Verärgerung, Hochmut, ungläubiges Staunen, Verdrossenheit, Langeweile oder Habgier: keine Liebe. Und ganz ehrlich, dachte ich, woher auch? Wer einen Angriffskrieg begann, und zudem auch noch gegen die Briten, verdiente das Schlimmste. Man konnte unmöglich Mitleid für die Deutschen von mir erwarten, von Liebe ganz zu schweigen. Es war doch ganz klar: Das Leben musste wieder seinen Lauf nehmen, und wenn ich durch glückliche Fügung für die annehmlichen Innenhöfe von Lancaster bestimmt war und nicht für die in Ruinen liegenden Straßenzüge von Berlin, dann sah ich keinen Sinn darin, mich dafür schlecht zu fühlen.

»Und was die Rückkehr in das alte Leben angeht«, sagte der Rektor, »so sage ich Ihnen und euch, wieder als Christ, dass das, was passiert ist, nicht als erledigt abgetan werden kann, als wäre es nie passiert. Ihr könnt nicht sagen: ›Der Krieg ist vorbei, lasst ihn uns vergessen und weitermachen wie davor.‹ Die Enormität des Ganzen war zu groß. Die angehäufte Schuld ist so unermesslich, dass wir alle unseren Teil davon tragen müssen. Wir können uns nicht in unsere hübschen Gärten zurückziehen und gemütlich dort herumsitzen, während die Wunde der Welt vor unseren Mauern schwärt. Es geht nicht allein darum, die Hungernden zu ernähren oder die Verstümmelten und Erkrankten zu heilen, obwohl dies wichtige Aufgaben sein werden. Wir werden uns auch der Erkenntnis stellen und verstehen müssen, dass Hass und das Böse die ganze Welt infiziert hat, so dass von nun an Läuterung nötig und eine Sühneleistung auch von den Geringsten von uns erforderlich ist.«

Als der Rektor von der Kanzel herabstieg und sich durch den Mittelgang auf den Weg zu seinem Sitzplatz machte, konnte ich leises und böses Getuschel unter den Offizieren hören. Einer von ihnen machte eine obszöne Geste, und es sah einen Moment lang so aus, als würde er dem vorbeigehenden Rektor gleich etwas hinterherrufen, doch hielt ihn ein kräftiger und doch solidarischer Rempler durch den einen Ellenbogen, der seinem Nachbarn verblieben war, davon ab. Der Rektor war dafür bekannt, die übertriebenen Forderungen seines eigenen Gewissens auch anderen mit aufzuerlegen, doch dieses eine Mal, fand ich, hätte er etwas taktvoller vorgehen können. Doktor Bunter an der Orgel, der Ungutes witterte, ließ verfrüht die einleitenden Takte des Abschlussliedes losbrechen, was dazu führte, dass die Hälfte der Gottesdienstbesucher nicht schnell genug die Stelle fand und »The Day Thou gavest, Lord, has ended« losging wie ein von sechshundert kläglich Betrunkenen dargebotener bukolischer Rundgesang. Als dann aber, auf halbem Weg durch die zweite Strophe, die Kontrolle wiedererlangt war, begann das traurige, vertraute Lied Wirkung zu zeigen. Die Offiziere beruhigten sich und sangen mit verhaltener Solidarität. Die Jungen sangen sich in einer sentimentalen Trance froh die Seele aus dem Leib. Nun war das gesamte Bauwerk von dem Gefühl durchdrungen, dass Seelen sich miteinander verschränkten und ineinander verschmolzen, um ein riesiges und flirrendes spirituelles Kolloid zu bilden. Es war eine auf dem einfachsten Nenner beruhende Gemeinschaft, im allgemeinen Einverständnis, eine unerträgliche Schuld mit ein paar leicht vergossenen Tränen auszulöschen.

Und Doktor Bunter hatte sich noch eine passende Steigerung ausgedacht, einen letzten exzessiven Gefühlsschauer. Als die Stimmen mit tränenerstickter Befriedigung die letzte Strophe sangen (»So sei es, Herr: Die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört«), fielen in das Orgelspiel noch die Trommeln und Signalhörner des Jugendtrainingskorps unserer Schule mit ein, das symbolträchtig hinter dem an 1914–1918 erinnernden Lettner platziert war; und während die letzten Töne des Hymnus verhallten, leitete ein Wirbel der Kesselpauken auf überwältigende Weise zu den aufsteigenden Anfangsakkorden der Auszugsmusik über. Mit nassen Wangen und glänzenden Augen hörten alle den Ruf, der das Ende des Tages verkündete: das Ende des Tages für den letzten Trefoil von Truro und für den einfachen Soldaten Zyn, für den verpickelten Blood und den ritterlichen Morrison; das Ende des Tages für den Säufer Jackson, für den Stipendiaten Fullworthy, der so feinsinnige elegische Verse verfasst hatte, für Connaught la Poeur Beresford, für Williams (A.) und Williams (G.), für Vallis, der an einem anderen, längst vergangenen Abend einmal den zum Sieg führenden Schlag geliefert hatte, und für den kleinen Usquebaugh, den es immer Überwindung gekostet hatte, sich auf den Gegner zu werfen, um ihm den Ball abzunehmen; das Ende des Tages für Sangster und Sassoon-Warburton, diesen vielversprechenden jungen Generalmajor, für Royce, der allein in der Wüste gestorben, und für Vazey, der gemeinsam mit fünfzig anderen in einem U-Boot erstickt war; für Hauptmann Cohen, den ein Rabbi beschnitten hatte, und für Hauptmann Yarborough, den ein Geschoss wegrasiert hatte – für sie alle das Ende des Tages. Lass es England mit Trommeln und Fanfaren wissen: Diese, deine Söhne, sind tot.

Am Ende waren aber doch auch viele am Leben geblieben, und diese formierten sich nach der Danksagung für ihren Fortbestand zu einem langen Zug von Leuten, der sich auf der Terrasse neben dem Spielfeld der ersten Cricket-Elf hin und her bewegte.

»Und wie«, sagte Peter Morrison, »fandest du die Moralpredigt vom Direx?«

»Typisch!«, sagte ich. »Die haben alle rumgesessen, als die fürchterliche Schweinerei am Brodeln war, und jetzt erzählen sie uns, dass wir die Suppe auslöffeln sollen.«

»Die Schweinerei ist da«, sagte Peter. »Es muss was geschehen.«

»Natürlich. Aber müssen sie deshalb solche Sonntagsreden halten? Wenn sie einfach sagen würden: ›Es tut uns leid, das ist eben passiert, und nun brauchen wir eure Hilfe‹ – gut. Aber nein. Wie es aussieht, müssen wir uns dabei auch noch schuldig fühlen.«

»Jeder hat sich schuldig zu fühlen«, warf Somerset Lloyd-James ein, der sich eben zu uns gesellt hatte, »schon seit Adam den Apfel gegessen hat.«

»Und was«, sagte Peter, »hattest du im anglikanischen Gottesdienst zu suchen? Ich dachte, du wärst zu einer eurer dubiosen Stätten in der Stadt gegangen. Weihrauch und Heiligenbildchen.«

»Ich hatte eine Sondergenehmigung«, lispelte Lloyd-James, »um die Predigt des Schulrektors hören zu können. Ich wollte unbedingt wissen, was er denkt.«

»Was die offizielle Richtlinie ist?«, sagte ich aggressiv. »Na, jetzt weißt du’s. Sack und Asche.«

»Das hättest du auch so wissen können«, meinte Lloyd-James, »dass dein Leben nicht plötzlich ein langer Reigen von Vergnügungen werden würde, bloß weil der Krieg zu Ende ist.«

»Natürlich wusste ich das. Ich hatte einfach gehofft, dass es jetzt ein klein wenig Aussicht auf Vergnügen geben könnte, das ist alles. Und ich nicht von Leuten über meine Schuld wegen eines Kriegs belehrt werde, der angefangen hat, als ich elf Jahre alt war.«

»Guten Abend, meine Herren«, sagte hinter uns der Rektor. »Ich würde Ihnen gerne Major Constable vorstellen. Insbesondere Ihnen«, wandte er sich an mich. »Major Constable ist am Lancaster College zum Tutor ernannt worden. Er wird früher aus der Armee entlassen, um dort seine Stelle antreten zu können.«

Hinter dem Rektor erschien der Major, der sich in der Kapelle so in seinen Filzhut verkrallt hatte.

»Sie?«, sagte ich dümmlich.

Major Constable schien nicht überrascht zu sein.

»Ja, ich«, sagte er. Seine Stimme war weich, sein Gesicht, wie in der Kapelle, grimmig.

»Verzeihen Sie, äh, äh, Major Constable, ich …«

»Mister«, sagte Major Constable. »Oder für Sie, als einen unserer zukünftigen Männer in Lancaster, Tutor. Ich werde morgen um diese Zeit aus der Armee draußen sein. Im College erwartet man einen ziemlichen Ansturm.«

»Ich werde mal weitergehen«, sagte der Rektor. »Sie schreiben mir doch, Robert, sobald Sie sich in Lancaster dann eingerichtet haben?«

»Ja, Herr Rektor«, sagte Constable, so eifrig, als würde seine Post dann die neueste Fortsetzung der Heiligen Schrift enthalten. »Ich werde Ihnen schreiben!«

Der Schulleiter schritt von dannen.

»Heute wirkt er ganz schön umtriebig«, meinte ich.

»Er hat viel zu tun«, warf Somerset Lloyd-James ernst ein.

»Wir werden alle bald viel zu tun haben«, erwiderte Major-Mister Constable engagiert. »Sie haben ja gehört, was der Rektor in seiner Ansprache gesagt hat.«

»Sie schienen«, sagte ich vorsichtig, »da nicht so ganz seiner Meinung zu sein?«

»Ganz im Gegenteil. Jegliche Regung, die ich gezeigt habe, war dem Gefühl der Dringlichkeit dessen geschuldet, was er gesagt hat. In den letzten paar Tagen hat es bei weitem zu viel eitel Wohlgefallen gegeben.«

»Vielleicht, Sir«, sagte Peter sanft, »ist das einfach bloß Erleichterung?«

Ich ließ das zynische und desillusionierte Lachen hören, das ich ganz bewusst pflegte, seit ich drei Monate zuvor zum ersten Mal »Dorian Gray« gelesen hatte.

»Ich wüsste nicht«, sagte Major Constable mit Nachdruck, »was an dem Thema zum Lachen ist.«

Eindeutig erhielt ich gerade Minuspunkte.

»Verraten Sie mir, Sir«, preschte ich vor, »welches Ihr Fachgebiet ist.«

Für den Bruchteil einer Sekunde zeigte er den Anblick gekränkter Eitelkeit, als wäre es unverzeihlich von mir, das nicht zu wissen.

»Wirtschaft … Sie, so sagte mir der Rektor, haben sich den Klassikern der Antike verschrieben. Darf man eventuell fragen, wie Sie sich Ihre berufliche Zukunft vorstellen?«

»Ich hoffe, dass ich Universitätsdozent werden kann … ein Mitglied der Professorenschaft in Cambridge.«

Constable zuckte heftig.

»Warum?«, wollte er wissen.

Doch in diesem Augenblick tauchte unser Schulvorsteher auf, der den Kavalleristen in den kirschroten Hosen vor sich herschob.

»Ich dachte mir«, sagte der Schulvorsteher, »dass bestimmt alle hier gerne Hauptmann Detterling kennenlernen würden. Er war der einzige Junge in der Geschichte unserer Schule, der jemals in einem Spiel für die Schulmannschaft ein Double Century geholt hat.«

Detterling wirkte keineswegs wie ein ehemaliger Stern am Schülerhimmel. Er war zwar elegant gekleidet, hatte aber einen hageren Körperbau, eine ungesunde Gesichtsfarbe und einen missmutigen Zug um den Mund. Obwohl es ein warmer Abend war, befiel ihn mehrmals ein Zittern. Als ich seine Hand schüttelte, war diese ganz feucht.

»Ich muss Ihnen gratulieren«, sagte der Schulvorsteher mit unverhohlener Abneigung zu Constable, »zu Ihrer gerade erfolgten Berufung nach Lancaster. Wollen wir hoffen« – beißender Sarkasmus – »dass Sie die Dinge dort unverzüglich wieder zum Normalzustand zurückbefördern.«

»Man muss gerade jetzt nach vorne blicken und nicht zurück … Sie werden mich entschuldigen, meine Herren. Mein Zug fährt. Es war schön«, sagte Constable etwas zweifelhaft, »Sie zu treffen.«

»Ein Langweiler ist das!«, sagte der Schulvorsteher laut, bevor sich Constable kaum zehn Schritte entfernt hatte. »Es ist mir unbegreiflich, was man sich in Lancaster dabei denkt. Er ist noch nicht mal ein guter Ökonom. Wäre dem so, dann hätten die Verantwortlichen während des Krieges etwas Bedeutsameres für ihn gefunden, als ihn mit lauter Schwarzen rumrennen zu lassen.«

»Gurkhas«, sagte Hauptmann Detterling matt. »Die sind nicht im eigentlichen Sinne schwarz, wissen Sie.«

»Vielleicht«, sagte Peter, »wollte er seinen Teil zu den Kampfhandlungen beitragen. Er scheint ein gewissenhafter Mann zu sein.«

»Gewissenhaft?«, schnaubte der Schulvorsteher. »Der ist doch so rot wie Detterlings lächerliche Hose.«

»Ich bitte Sie, Sir!«

»Nach vorne blicken statt zurück, also wirklich! Bevor wir uns versehen, wird er das College in ein Institut verwandelt haben. Er wird eine Cafeteria im traditionellen Speisesaal unterbringen, er wird die Portweinvorräte verkaufen, um von dem Geld Stipendien für die Söhne von Müllmännern zu finanzieren, und auf dem Rasen im Eingangsbereich wird er Kohl anbauen.«

»Zufällig entstammt er einer sehr guten Familie«, meinte Somerset Lloyd-James. »Sie vererben seit langem den Titel des Konstablers und Bannerherrn von Schloss Reculver – daher auch der Name.«

»Das wird Gray hier sicher trösten, wenn sein College dann in eine Abendschule umgewandelt ist.«

Der Schulvorsteher rauschte davon und Detterling trottete hinter ihm her. Peter, Somerset und ich gingen langsam die Stufen zum Cricketfeld hinunter und dann in Richtung des gemähten Bereichs in der Mitte des Feldes. Die Menschenmenge auf der Terrasse dünnte sich aus, und die Sonne stand schon tief.

»Der Direx«, sagte Peter nach einer langen Pause, »hat mit einer Sache recht. Die Hungrigen müssen ernährt und die Obdachlosen untergebracht werden. Lassen wir die Schuld von mir aus mal beiseite, und es bleibt immer noch jede Menge zu tun.«

»Was willst du machen, Peter?«, fragte ich.

»Ich werde Nahrungsmittel anbauen.«

»Und du, Somerset?«

»Ich werde die Leute zu ihrem Vorteil beraten«, sagte Lloyd-James unsentimental. »Beratung wird genau das sein, was gebraucht wird. Ich werde ein Experte sein, im Zeitalter der Experten.«

»Und wofür willst du Experte sein?«

»Für das, was die Leute gerade so als ihre größte Sorge ansehen.«

Somerset legte sich immer nur ungern gleich auf eine Sache fest.

»Und was, Fielding, wirst du tun?«, sagte Peter Morrison. »Jetzt du.«

»Hab ich doch schon gesagt. Ich will Professor werden.«

»Was für ein Professor?«

»Ein Professor, der gut speist und trinkt. Der geistreich und weltläufig ist. Der ein angenehmes Leben hat.«

»All das«, sagte Peter, »ist doch nur nebensächlich. Um was geht es dir eigentlich ?«

»Das kann man noch nicht wissen.«

»Da bin ich anderer Meinung. Für mich ist Ertragsfähigkeit das Wichtigste. Dass mein Land – das jetzt meins sein wird, jetzt, wo Alastair tot ist – Früchte trägt, und auch ich selbst. Für Somerset ist, wenn ich es nicht falsch sehe, Macht das Wichtigste. Was ist es bei dir, Fielding?«

Im Hintergrund läutete eine Glocke.

»Ich muss los und Köpfe zählen«, sagte Lloyd-James.

»Wir auch … Darf ich eine Antwort haben, Fielding?«

»Ich glaube … dass es mir um Wahrheit geht.«

»Ist das nicht eine Nummer zu groß?«

»Nicht von allem. Nur im Kleinen, nur für mich. In einem kleinen Eckchen werde ich versuchen, Wahrheit zu schaffen.«

»Beschränkt und einschränkend«, sagte Lloyd-James.

»Befriedigend. Und sei es nur für mich allein.«

Peter sagte nichts, nickte aber bedächtig. Dann trennten wir uns. Lloyd-James, um beim Adsum in seinem Haus zu helfen, Peter und ich, um dieselbe Aufgabe in unserem zu erledigen.

Diese Geschichte handelt von Verheißung und Verrat. Ich schreibe sie, gute zehn Jahre nachdem sie sich ereignet hat, auf der Insel Santa Kytherea nieder, in einem kleinen, weißen Haus zwischen den Bergen und dem Meer. Ich mache das, weil es hier zum einen nur sehr wenig zu tun gibt (die Routineaufgaben der Schwadron wird Stabsfeldwebel Bunce einwandfrei beaufsichtigen), zum anderen möchte ich, ein für alle Mal, festhalten, was in diesem Sommer des Jahres 1945 schiefgelaufen ist. »Verheißung und Verrat«, habe ich oben geschrieben, was impliziert, dass ich der Goldjunge war, der den Kuss des Verräters erhalten hat. Aber war es wirklich so? Und wenn ja, was genau war verheißen worden, und wer oder was wurde verraten?

Eins nach dem Anderen. Wie hat das alles angefangen?Ich habe Christopher schon beschrieben. Man stelle sich ihn nun an einem Winternachmittag vor, wie er von den Fives-Spielfeldern heimrennt: erhitzte Wangen, die Strümpfe bis zu den Knöcheln runtergerutscht, dreckstarrende Sportschuhe, in einer (wegen der Kleiderrationierung) deutlich zu klein gewordenen Hose. Es ist fast Zeit fürs Abendbrot, und es wird gerade dunkel. Ich komme aus der anderen Richtung schwerfällig in Gummistiefeln dahergestapft, nachdem ich den Nachmittag mit öder Gartenarbeit verbracht habe (um meinen Teil zu den Kriegsbemühungen beizutragen). Unsere Wege treffen sich da, wo wir beide zu unserem Haus abbiegen müssen. Christopher winkt, lächelt, rennt schon mal voran, und ich stehe einfach bloß da und spüre Gott weiß welche Sehnsüchte in mir aufwallen. Es war aber keine Wollust – das schwöre ich. Ich hatte eine Vision gehabt: Nach drei Stunden zermürbend eintönigen Tuns in der Gesellschaft von lauter tumben und streitsüchtigen Jungs hatte ich jemand Anmutigen, Freundlichen und Heiteren gesehen, jemanden, der mir zudem sogar ein wenig von seiner Anmut herübergewinkt, einen Teil seiner Heiterkeit zu mir herübergelächelt hatte, als er mir im Abendlicht begeg-nete.

Und so hat es alles begonnen, im Dezember 1944, ungefähr fünf Monate vor dem Tag, an dem der Gedenkgottesdienst stattfand. Und in der Zwischenzeit? Nach außen hin waren wir bloß gute Freunde, habe ich damals notiert, die auf dem Sportplatz herumrannten und miteinander schwatzten, eigentlich wie eh und je, seit wir uns ein paar Jahre zuvor als neue Schüler an der Schule erstmals begegnet waren. Doch innerlich war da jetzt, zumindest was mich betraf, das starke Bedürfnis, ihn zu beschützen und zu umhegen, ihn zu streicheln (aber nur als Tröster) und (brüderlich) in den Arm zu nehmen. Dieses Lächeln hatte meine Seele berührt. Aber wie sollte ich Christopher das sagen? Und was würde er antworten?

Das Ganze wurde noch dadurch erschwert, dass Christopher nicht gerade viel Grips hatte. Damit will ich nicht sagen, dass er dumm war; die alltäglichen Dinge waren kein Problem für ihn, doch war er ein Junge von durch und durch konventioneller Denkart und nicht empfänglich für neue Gedankenwelten oder Bücher. Ihn in eine Exegese platonischer Liebe (denn das war es ganz sicherlich), ihre Geschichte und ihre Implikationen zu verwickeln war daher ausgeschlossen. Er hätte mich für geistesgestört gehalten. Auf der anderen Seite barg die Tatsache, dass er so konventionell war, eine leise Hoffnung; denn die Konventionen an unserer Schule schlossen – als beständiges, wenn auch kaum als begrüßenswert anzusehendes Phänomen des schulischen Lebens – den Gedanken mit ein, dass ein Junge in einen anderen, normalerweise einen jüngeren, »verschossen« sein konnte. Mit irgendeiner Vorstellung dieser Art war Christopher zweifellos vertraut. Zugleich war die Idee, »verschossen« zu sein, aber auf eine Weise mit kleinlichem Schuldempfinden und allerlei albernen Blödeleien verbunden, dass ich dies keinesfalls zum Ausgangspunkt meines weiteren Vorgehens machen wollte. »Christopher, ich bin in dich verschossen.« Nein, auf keinen Fall, nein. Was auch immer ich für Christopher empfand, platonische Liebe oder romantische Liebe, Agape, Eros oder Caritas, es war viel zu ernst, um von Redensarten, wie sie Dreizehnjährige benutzten, entehrt zu werden.

Aber am Ende war alles viel leichter, als ich es für möglich gehalten hätte. Denn in Wahrheit war es so, dass Christopher auf eine Weise sensibel (wenn nicht sogar intelligent) war, die ich unterschätzt hatte; und am Abend nach dem Gedenkgottesdienst, nach fünf Monaten bloßen Herumüberlegens meinerseits, ergriff er einfach selbst die Initiative.

Entgegen der Strenge seiner Moralpredigt hatte unser Schulrektor ein mildes Zugeständnis anlässlich des zu feiernden Sieges verkündet. Nach dem Adsum um sieben Uhr würde die sonntägliche Studierzeit entfallen und jedes Haus durfte stattdessen eine eigene Feier durchführen, in der Form, die der jeweilige Hausvorstand für angemessen hielt. In unserem Haus, das der Rektor selbst leitete, wurde ein schicklicher Gesangsabend anberaumt. Ich werde nie wissen, wie genau es dazu kam, aber ab einem bestimmten Punkt entwickelte diese unschuldige Veranstaltung eine groteske, eine luperkalische Freizügigkeit. Hatten wir eben noch alle »The Lincolnshire Poacher« gesungen, spielte das Grammofon des Präfekten im nächsten Augenblick – in meiner Erinnerung gibt es kein Dazwischen – schon »Jealousy«, und die älteren Schüler des Hauses schlurften mit den jüngeren paarweise vereint in einem schwitzigen Tango umher. Selbst Peter Morrison vollführte, den ihm als Diener zugeordneten Jungen umklammernd, elefantöse Schritte über den Boden des Speisesaals. Ich selbst tanzte mit einem kecken und hübschen kleinen neuen Schüler, der seine Hüften schwang, als würde sein Leben davon abhängen – als sich eine Hand auf dessen Schulter legte, ein schroffes »Entschuldige mal« ertönte und Christopher seinen Platz eingenommen hatte.

»Was ist bloß mit allen hier los?«, sagte ich.

»Ich weiß nicht, aber es ist schon in Ordnung. Das ist, weil der Krieg zu Ende ist. Dieses eine Mal ist das schon in Ordnung.«

Auch wenn er mir nicht allzu nahe kam, umfasste er doch meine Hand und meine Schulter sehr fest.

»Ist es in Ordnung für dich, das Mädchen zu sein?«, sagte ich dämlich.

Er ignorierte das.

»Dir fallen ja die Haare in die Augen«, sagte er.

Er ließ meine Hand los und bewegte seine zu meiner Stirn hin.

»Kupferbraun«, sagte er auf sonderbare Weise. »So nennt man das, oder? Kupferbraun.«

Die Musik stoppte, und rasch zog er seine Hand zurück. Jemand legte »The Girl in the Alice Blue Gown« auf, wozu wir nun sittsam Walzer zu tanzen begannen. Christopher war ein guter Tänzer, er tanzte mit Leichtigkeit und Hingabe und folgte so mühelos, wie er wohl auch geführt hätte. Doch die Plattenauswahl war schlecht und zerstreute den satyrischen Geist, der kurz auf uns niedergekommen war. Peter Morrison entließ seinen jugendlichen Helfer, hielt die Musik an und klopfte an die Holzvertäfelung, um für Ruhe zu sorgen.

»Aufräumen und fertig machen fürs Gebet!«, rief er und setzte dem Vorkommnis so für immer ein Ende. »Und zwar zack-zack. Der Rektor wird in zehn Minuten durchgehen.« Das war es dann also, dachte ich. »Dieses eine Mal ist das schon in Ordnung … Dir fallen ja die Haare … Kupferbraun.« Und vorbei war die Musik.

Aber spät an diesem Abend, als Christopher und ich zum Schlafen nach oben gingen, fühlte ich, wie sein Handrücken an meinem entlangstreifte und seine Finger sich dann um meine wanden. Gemeinsam liefen wir die lange Reihe der durch Holzwände abgeteilten Schlafplätze entlang, bis wir an seinem ankamen. Es war ziemlich dunkel. Alle anderen schliefen, oder sollten schlafen, denn dies war der Schlafsaal der Unterstufenschüler, für den wir beide zuständig waren, und die hier Schlafenden waren bereits vor zwei Stunden ins Bett geschickt worden. Jedenfalls würde, wenn wir leise wären, niemand mitbekommen, dass wir beide in Christophers Schlafkammer gegangen wären; niemand würde uns stören. Die Dunkelheit gehörte uns allein, und wir wussten das, und in diesem Wissen hielten wir uns umso fester an der Hand – und sagten Gute Nacht.

Für Christopher kann ich nicht sprechen. In meinem Fall war es Furcht, die mich damals dazu brachte, ihn zu verlassen. Ich wollte nur bei ihm sein und ihn halten; doch konnte dies vielleicht zu weiteren Sehnsüchten führen, möglicherweise auch bei ihm, und von diesen, so dachte ich, könnte er vielleicht am Ende abgestoßen sein und zurückscheuen. An diesem Abend, vor seiner Schlafkammer, liebte ich ihn so sehr, dass mir bei dem Gedanken, Ärger oder Missfallen bei ihm zu erregen, ganz schlecht wurde vor Entsetzen. Was wollte er? Es ließ sich ihm nicht anmerken, ich konnte es nicht sagen, ich durfte es nicht darauf ankommen lassen; also ließ ich seine Hand los und schlich davon, mein furchtsames Herz verfluchend, in mein einsames Schulbett.

Anfang Juni knackte ich bei einem Heimspiel die Hundert gegen Eton, ein Triumph, der umso süßer war, als Christopher mir als Schlagmann die meiste Zeit gegenübergestanden und selbst sehr ansehnliche 47 erzielt hatte. Das Ereignis wurde jedoch dadurch getrübt, dass meine Eltern anwesend waren. Als ich aus dem Spiel raus war, zog ich mir meinen blauen Blazer der ersten Cricket-Elf über und ging zu ihnen. Und kaum hatte ich mich hingesetzt, legte mein Vater schon los. Keine Glückwünsche zu meinem Century, nur ätzende und verdrießliche Übellaunigkeit von dem Augenblick an, als er mich sah. Da ich sonst meine Zeit mit Christopher hätte verbringen können, war das sehr schwer zu ertragen.

»So viel Blau«, sagte mein Vater, als er meinen Blazer in Augenschein nahm und die Kosten wohl bis auf den letzten Penny abschätzte, »man könnte denken, du spielst im Varsity-Endspiel im Lord’s.«

»Und das könnte direkt so kommen«, sagte meine Mutter, »wenn er so weitermacht.« Sie hielt inne und zuckte kurz. »Du hast nie ein Century geholt«, sagte sie. »Du hast noch nicht mal für die Schul-Elf gespielt.«

»Das war zu meinen Zeiten auch noch sehr viel schwerer«, sagte mein Vater in einer Mischung aus Quengelei und Niedertracht. »Damals hat man in der Elf gespielt wie die Erwachsenen. Das hier ist ja nur Kinderkram.«

»Der alte Frank«, erwiderte ich, auf den pensionierten Profispieler bezugnehmend, der sich noch immer jedes Spiel ansah, »sagt, dass unsere eine der stärksten Elfen ist, an die er sich erinnern kann. Frank war doch damals schon hier, als du hier Schüler warst, oder?«

»Frank wird langsam zu senil, um noch ein verlässliches Urteil fällen zu können. Ich sage euch, zu meinen Zeiten hatten wir Teams, die bestanden aus Männern. Männer, die im Krieg ihrem Land gedient hätten, statt in der Schule Cricket zu spielen.«

»Der Krieg ist vorbei«, sagte Mama.

»Nicht drüben im Osten.«

»Ich werde meinen Dienst leisten«, sagte ich, »wenn sie mich einberufen, wann und wo auch immer.«

»Wenn die Kämpfe alle vorüber sind.«

Mein Vater hatte im eben beendeten Krieg zunächst beim Königlichen Feldzeugkorps gedient und war dann früh freigestellt worden, weil sein Firmengeschäft kriegswichtig war.

»Wie sieht der Rektor das?«, sagte Mama nervös. »Wirst du vor oder nach deiner Zeit im Lancaster zur Armee müssen?«

»Bis jetzt weiß es keiner.«

»Und warum ist das denn so sicher«, sagte Vater, »dass er nach Lancaster geht?«

»Aber Jack, er hat ein Stipendium … Und wenn er im nächsten Frühjahr vielleicht noch ein besseres Stipendium erwerben kann …«

»Mit einem Stipendium ist nicht für alles gesorgt. Wer kommt für den Rest auf?«

»Wenn du dich so aufführen willst, warum hast du dann beschlossen, dass Fielding noch ein weiteres Jahr auf der Schule bleiben darf?«

»Weil mir dieser Schulrektor von ihm ein paar ausgegeben und mich dann eingewickelt hat. Hat ein paar schmeichelhafte Sachen gesagt, das muss ich schon sagen … Also hab ich ihm versichert, dass mein Sohn seinen Platz hier noch ein weiteres Jahr benötigen wird, und ich werde jetzt keinen Rückzieher machen.«

»Warum also nicht das Beste daraus machen?«, sagte Mutter.

»Das werde ich ja tun, noch ein Jahr lang. Wenn sie ihn nicht vorher zum Militärdienst ziehen«, fügte Vater hämisch hinzu.

»Das werden sie nicht machen«, sagte ich. »Das zumindest ist sicher. Als Anwärter auf ein weiteres Universitätsstipendium bin ich auf Ersuchen meines Rektors zurückgestellt bis August 1946.«