9,99 €

Mehr erfahren.

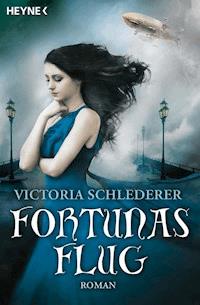

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Jenseits der Wolken… entdecken Sie eine völlig neue Welt!

Wien 1913: Klatschkolumnistin Stella Schönthal ist eigentlich nur dem neuesten Skandal der Wiener K.-u.-k.-Gesellschaft auf der Spur, als sie Zeugin einer Bluttat wird. Der geniale Konstrukteur des Luftschiffes „Fortuna” nimmt sich vor ihren Augen das Leben. Neugierig beginnt Stella Nachforschungen anzustellen. Hängt sein Tod mit dem bevorstehenden Jungfernflug der „Fortuna” zusammen? Welches Geheimnis umgibt das Luftschiff? Und was will der mysteriöse Graf Trubic von Stella? Ihre Ermittlungen führen sie bis nach Prag und schließlich über die Grenzen unserer Welt hinaus ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 625

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Victoria Schlederer

FORTUNAS

FLUG

Roman

Originalausgabe

Wilhelm Heyne Verlag

München

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Originalausgabe 04/2012

Redaktion: Sabine Thiele

Copyright© 2012 by Victoria Schlederer

Copyright © 2012 dieser Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München

Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich

ISBN: 978-3-641-04170-0V002

www.heyne-magische-bestseller.de

April 1899 – Eine Begegnung

Mit der Zeit hatte der Spuk in der Kapelle des k.-u.-k.-Pensionats für Höhere Töchter in Enns eine gewisse Berühmtheit erlangt. Alle Jahre trat er auf, so hieß es, unfehlbar, in der Osternacht: Da hallte scheußliches Zischen und Flüstern durch das Kirchengemäuer, unheimliches Gelächter erklang und verstummte erst, als Schlag Mitternacht eine hohe, zarte Geisterstimme auf der Galerie das Ave Maria anstimmte.

Freilich, das schaurige Treiben mit eigenen Ohren vernommen hatte noch keines der Mädchen, die im Frühling des Jahres 1899 in besagtem Pensionat lebten und lernten und sich redliche Mühe gaben, junge Damen zu werden. Dies war auf zweierlei Gründe zurückzuführen: Zum einen pflegten die meisten unter ihnen die Feiertage im Kreise ihrer Angehörigen statt im Pensionat zu verbringen; zum anderen wurde die Kapelle lediglich am Sonntag, zur Morgenmesse, aufgeschlossen, sodass auch jenen Unglücklichen, die sich gezwungen sahen, während der Ferien in der Schule zu verweilen, die Möglichkeit verwehrt blieb, aus ihrem Ungemach Kapital zu schlagen und Zeuginnen des Spuks zu werden.

Wohl aber hatten sie die Geschichte gehört, diese oder jene, die im vergangenen Jahr ihre Prüfungen abgelegt hatte, die hatte eine Freundin gehabt, und der war es gelungen, sich mit List und Tücke in die Kapelle zu schleichen; am nächsten Morgen war sie mit schlohweißem Haar erwacht und hatte fünf Tage lang nicht zu sprechen vermocht. Darin, dachte Stella, fand sich möglicherweise der dritte Grund, weshalb die Mitschülerinnen keine nachdrücklicheren Versuche unternahmen, sich in der fraglichen Nacht Zugang zu der Kapelle zu verschaffen. Schließlich waren sie samt und sonders auf ihr Äußeres bedacht; auch plauderten sie schrecklich gern miteinander, und weißes Haar und tagelanges Schweigen hätten weder auf ihr Erscheinungsbild noch auf ihr allgemeines Befinden sonderlich positive Auswirkungen gehabt.

Stella selbst war zu groß und zu mager für ihre zwölf Jahre, hatte fades braunes Haar, einen zu dunklen Teint und ganz beliebige Gesichtszüge. In der beruhigenden Gewissheit, dass sie niemals zu einer großen Schönheit heranwachsen würde, und da sie von Natur aus nicht sehr gesprächig war, hatte sie schon im Herbst vergangenen Jahres, inspiriert durch die – für ein junges Mädchen entschieden unschickliche – Lektüre mehrerer Detektivromane, einen Wachsabdruck des Schlosses zur Kapelle genommen. Ihr Großvater, der sich in all den Jahren noch eine knabenhafte Freude am Unerhörten bewahrt hatte, hatte gelacht, als sie ihm in den Weihnachtsferien zu Hause in Wien ihr Ansinnen gestanden hatte. Dann war er mit ihr und dem Wachsmuster zu dem Schlosser zwei Häuser weiter gegangen, auch wenn sie ihm versprechen musste, es nicht vorsätzlich darauf anzulegen, Ostern im Pensionat zuzubringen. Man sah sich doch so wenig, und der Spuk war bloßer Unsinn, und kam sie nicht gern zurück nach Wien?

Sie kam gern zurück. Sie liebte die großväterliche Wohnung, den hässlichen Pudel und das verblichene Porträt der Mutter, das jeden Samstag mit weißen Rosen geschmückt wurde, und ganz besonders den Großvater selbst, den die Schicksalsschläge, die er im Leben hatte erdulden müssen, nicht in die Knie gezwungen, sondern ihm vielmehr eine heitere Gleichgültigkeit verliehen hatten. Wohlwissend, dass nichts auf dieser Erde von Bestand und das nächste Unglück vielleicht nur einen Schritt entfernt war, hatte er seine Enkelin mit der Sorglosigkeit des wahren Bohemiens erzogen.

War sie im Pensionat, so vermisste Stella seinen lächelnden Großmut.Alle Schlüssel und allen Spuk der Welt hätte sie deshalb am Karsamstag des Jahres 1899 gegeben, wäre sie nur zu Hause gewesen, um die Vasen mit frischen Rosen zu befüllen.

Nun aber lag sie in ihrem Bett im Schlafsaal und fieberte schon seit Tagen – gar nicht besonders hoch, aber schlimm genug, dass ihr Arzt und Lehrpersonal die Reise nach Wien verboten hatten.

Stella ergab sich in ihr Schicksal, tastete nach dem Schlüssel unter ihrem Kopfkissen und wartete auf den Abend.

Nicht einmal als sie später zu nächtlicher Stunde auf Zehenspitzen durch die langen Gänge und die dunklen Stiegenhäuser huschte, vermochte sie mit Gewissheit zu sagen, ob sie an den Spuk glaubte, oder ob sie sich nur vergewissern wollte, dass der Unsinn, den man erzählte – nun, Unsinn war.

Der Schlüssel knirschte und hakte ein wenig im Schloss, gerade so, wie er es bei ihrem ersten Versuch, gleich nach ihrer Rückkehr aus den Ferien, getan hatte, aber er sperrte doch. So leise wie möglich öffnete sie die Tür und trat ins Innere der Kapelle. Das Gaslicht zu entzünden wagte sie nicht, aber vorne am Altar brannte eine Kerze, das ewige Licht. Sie setzte sich in die erste Bankreihe, zog die Knie an, sodass der Saum des Nachthemds über ihre bloßen, kalten Füße fiel, und harrte aus.

»Die kleine Schönthal ist geradezu eine mustergültige Schülerin«, so hatte sie das Fräulein Werner, dem die undankbare Aufgabe zufiel, die Pensionatszöglinge Algebra und Geometrie zu lehren, einmal sagen hören. »So ruhig, so fügsam, so vernünftig.«

Ein Glück, dass Fräulein Werner sie jetzt nicht sehen konnte, frierend und fiebernd in der Kapelle! Bestimmt wäre sie entsetzt gewesen. Das stimmte Stella traurig, denn sie mochte das Fräulein Werner; sie mochte auch Algebra: Es erschien ihr als kultivierter Weg, von den richtigen Entscheidungen im Meer der unendlichen Möglichkeiten zu träumen. Sie lächelte. Der Satz gefiel ihr. Oben im Schlafsaal würde sie ihn in ihr Tagebuch notieren, später, wenn alles vorbei war, das Warten und der Spuk. Denn dass der Spuk kommen würde, dessen war sie sich jetzt hier, im Dunkel der Kapelle, vollkommen sicher.

Doch der Spuk kam nicht. Es schlug Mitternacht, und kein Ave Maria erklang. Stella wusste, dass sie aufstehen, die Kapelle verlassen sollte, aber ihre Glieder waren kalt und sehr, sehr schwer, und ihre Gedanken verwirrten sich in einem fort; bald meinte sie, zu Hause auf dem Diwan zu liegen, glaubte den Samt zu spüren und das struppige Fell des Pudels, der auf ihren Füßen lag; dann wieder war ihr, als stünde sie auf einer Brücke, die war durchsichtig wie Glas. Eine Melodie kam ihr in den Sinn, ein vertrautes, liebgewonnenes Lied, doch sie erinnerte sich nicht, wann sie es gehört haben mochte; und die Brücke, sie führte sie weit fort, in einen Garten, am anderen Ende der Nacht.

Sie überraschte sich selbst, indem sie nicht sonderlich erschrak, als der Mann zu ihr sprach.

Sie konnte ihn nicht sehen, aber seine Stimme war dunkel und weich, mit einem fremdartigen Akzent, wie sie ihn noch nie zuvor vernommen hatte.

»Kind, Kind«, sagte er. Und: »Du siehst ihr kein bisschen ähnlich.« Er klang enttäuscht.

Wer sind Sie, wollte sie fragen, aber sie fand keine Worte, ihr Mund war trocken, ihre Zunge taub. Also haben die Tage des Schweigens begonnen, dachte sie.

»Weshalb hast du nach mir gerufen?«, erkundigte sich der Unsichtbare an ihrer Seite. »Du möchtest doch nicht etwa mit mir kommen?« Die Ahnung eines Lächelns schwang in seiner Stimme mit. »Sie hat es stets von mir verlangt. Das Land jenseits der Schatten wollte sie sehen, und dieser, eurer Welt den Rücken kehren.«

Stella überlegte. Kein Held der verbotenen Abenteuerromane, die sie so gern las, hätte solch ein Angebot ausgeschlagen, sagte sie sich. Gleichzeitig erkannte sie, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, zwei große Wahrheiten: Das Leben war kein Roman, und sie wollte keine Heldin sein. Später sollte sie behaupten, dass sie ausgerechnet in jenem wahnwitzigen Moment den tröstlichen Mantel der Kindheit, mit all ihren Träumen und Phantastereien abgestreift hätte, und der Welt mit nüchternem Blick begegnete.

Sie schüttelte den Kopf.

»Dann geh«, sagte der Unsichtbare. »Ich bin froh, dich gesehen zu haben, nach all den Jahren.«

Sie ging – das heißt, sie schleppte sich zurück in den Schlafsaal. Sie legte sich auf ihr Bett. Träumte – und vergaß. Fünf Tage lang fieberte sie so hoch, dass die Leiterin des Pensionats ihrem Großvater telegraphierte, dass es mit ihr zu Ende ging. Er traf am ersten Tag, da das Fieber gebrochen war, in Enns ein.

Er saß an ihrer Bettkante und erzählte ihr Geschichten, wie früher, als sie noch Kind gewesen war.

»Erzähl mir von meinem Vater«, bat sie.

»Dein Vater war ein Schuft und ein Taugenichts, der deiner armen Mutter das Herz brach, als er eines Tages spurlos verschwand.«

Erster Akt

Ein Luftschiff mit Konsequenzen

9. bis 12. September 1913

Alin Vasilescu, Oberleutnant bei den Achter-Ulanen, sagte »Nein« und stürzte damit die Hochzeitsgesellschaft, die sich in freudiger Erwartung eines Skandals in der spätbarocken Düsternis der Dominikanerkirche zu Wien eingefunden hatte, in erhebliche Verwirrung. Man war erschienen, den alten Vasilescu, dem man sein Vermögen, oder seinen Einfluss bei Hofe, vielleicht auch beides zusammen, neidete, gedemütigt zu sehen, wenn sein ältester Sohn den Bund der Ehe mit einem kleinen, ehemaligen Dienstmädchen schloss, das – so den Gerüchten zu trauen war – obendrein von illegitimer Geburt und in einem Waisenhaus aufgewachsen war. Dass nun der Initiator dieser Posse sich im letzten Moment eines Besseren besinnen sollte, stellte die versammelten Gäste vor die Herausforderung, diese noch viel unglaublichere Wendung der Ereignisse angemessen zu zelebrieren.

»Recht so, Alter!«, rief ein junger Leutnant, allen Vorurteilen über den Mangel an geistiger Wendigkeit des Offiziersstandes zu Ehren gereichend aus, und wurde augenblicklich von seinen Kameraden zum Schweigen gemahnt. Der Dominikanerpater im feierlichen Talar begann eine wenig aufschlussreiche Rede, die sich vornehmlich aus »aber, gnädiger Herr, aber, na, so was« zusammensetzte, eine Brautjungfer brach in Tränen aus, und die Trauzeugen stürzten sich auf Vasilescu, um wild gestikulierend auf ihn einzureden.

Überhaupt, so schien es mir, die ich in einer der hintersten Bankreihen kauerte, auf der einen Seite von einem Herrn von wahrhaft titanischer Kubatur, auf der anderen von Katalins ebenso altmodischem wie umfangreichem Ridikül bedrängt, hatten mittlerweile alle Anwesenden beschlossen, ihre Meinung über die Geschehnisse gleichzeitig und im Bühnenflüsterton kundzutun. Die Kakophonie der geraunten Mutmaßungen und gezischten Abfälligkeiten schwoll bis zu jenem Punkt an, da die verschmähte Braut, die ihr missliches Schicksal bisher mit bewundernswerter Ruhe hingenommen hatte, dem Trubel ein Ende setzte, indem sie mit einem Seufzen in die leidlich passable Imitation einer Ohnmacht sank.

Wenngleich ich die Vermutung hegte, dass ihre Vorstellung nicht einmal bei dem anspruchslosen Publikum einer galizischen Provinzbühne Anklang gefunden hätte, die beiden Trauzeugen konnte sie doch überzeugen; säbelrasselnd ging man neben der kleinen, weiß verschleierten Gestalt in die Knie, rief nach Wasser, Cognac, einem Arzt. Den Mangel an Aufmerksamkeit, der ihm darob zuteilwurde, nutzte Oberleutnant Vasilescu, um sich mit großer Geste den Hut vom Kopf zu fegen, seinen Degen aus dem Gürtel zu reißen und über dem Schenkel zu zerbrechen, was einen Choral an Verwunderungslauten aus den Reihen seiner Regimentskameraden zur Folge hatte.

Neben mir hatte Katalin eine Rosenknospe aus den Girlanden, die die Bankreihen schmückten, gepflückt und begann die Blätter zwischen behandschuhten Fingern zu zerreiben; eine Geste äußerster Unruhe, die ich ihr nicht verdenken konnte. Vermutlich erinnerte sie sich an jenen unglücklichen Tag, sicher begraben im fernen Land der Vergangenheit, da Vasilescu der Ältere sie zwar nicht vor dem Altar, jedoch unmittelbar nach der Verlobungsfeier verlassen hatte, um sein Glück bei einer Jüngeren, Schöneren zu suchen.

Alin Vasilescu hatte indessen die beiden Degenstücke sorgfältig auf dem Altartisch abgelegt und war an dem Pater vorbei die beiden Stufen hinab ins Kirchenschiff getreten, ohne auch nur einen Blick auf das unglückliche Mädchen, das bis vor wenigen Minuten seine Braut gewesen war, zu werfen.

»Ich bin«, erklärte er mit volltönender Tenorstimme, »eine Schande. Eine Schande für meine Familie, meinen Namen, mein Regiment«, und klang dabei unbestreitbar zufrieden.

»Ja, das bist du allerdings«, murmelte der Gigant zu meiner Rechten. Schweißperlen standen ihm auf der breiten Stirn.

»Ich bin eine Schande«, wiederholte Oberleutnant Vasilescu. »Und das Spektakel hier erkläre ich für beendet.« Mit diesen Worten wirbelte er auf dem Absatz herum und stürzte ins Freie, gefolgt von einem der Trauzeugen und einigen anderen Kameraden, die wohl berechtigterweise fürchten mochten, die Schande des Regiments wolle sich Unheil antun.

»Stella, meine Liebe! Wie furchtbar!« Katalin hatte sich der entblätterten Rose entledigt und umklammerte jetzt meine Hand. »Das arme Mädchen, denk doch nur!« Sie seufzte. »Und er ist nicht einmal hergekommen.«

Mit ihm, so schloss ich, konnte nur Freiherr Marian Vasilescu gemeint sein. Seinetwegen hatte Katalin weder Falschheit noch Mühe gescheut, um sich in den Besitz einer Einladung zu der zweifelhaften Hochzeit, die allgemein als etwas kindische Rache des Sohnes an seinem übergroßen Vater gesehen ward, zu bringen. Die verschmähte Liebe, diese alte, böse Macht.

»No ja, fad war’s wenigstens nicht«, sah ich mich bemüßigt, meine Meinung kundzutun.

Tatsächlich hatte ich im Vorfeld wenig unversucht gelassen, um Katalin zum Verzicht auf meine Gesellschaft bei der Trauungszeremonie zu bewegen. Ich hatte in den vergangenen zwei Jahren, seit Katalin und ich unseren höchst zweckmäßigen Pakt geschlossen hatten, zu viele Nachmittage meines Lebens auf fremden Hochzeiten verbracht. Unbarmherzig hinterließen sie ihre Spuren, diese Inszenierungen von Glück und Hoffnung; nach einer jeden blieb ich ein bisschen älter, ein bisschen matter zurück, erlaubte mir gar, mich ein paar Stunden lang dem Traum einer geordneten Existenz hinzugeben.

Der Großteil der verhinderten Hochzeitsgesellschaft hatte indes die Kirche verlassen, unzweifelhaft erleichtert, dem Schauplatz des Debakels den Rücken zukehren zu können, vielleicht gar ein wenig enttäuscht, statt des versprochenen Skandals nur eine Peinlichkeit serviert bekommen zu haben.

»Schade drum.« Auch Katalin hatte sich erhoben. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung in Richtung Tor gab sie mir zu verstehen, dass auch sie unsere Anwesenheit in der Kirche nicht mehr für weiter erforderlich hielt.

»Bitte, einen Augenblick noch.« Zu meiner Schande musste ich mir eingestehen, dass mein Interesse an den Hintergründen dieser beschämenden Posse geweckt war. Und eingedenk der Tatsache, dass mir kaum vierundzwanzig Stunden bis Redaktionsschluss blieben, fügte ich hinzu: »Das könnte eine Geschichte werden.«

»Das hier?« Katalin rümpfte die Nase. Seit ich ihr als Gesellschafterin zur Verfügung stand, war sie meiner Nebenerwerbsquelle mit höchstem Misstrauen sowie gelegentlicher Feindseligkeit begegnet, obgleich sie niemals offen von mir verlangt hatte, selbige aufzugeben. Ihre Ressentiments konnte ich ihr freilich nicht anlasten, handelte es sich doch um eine Kolumne (immerhin zweispaltig!), die einmal wöchentlich in einem Gesellschaftsblatt mindester Qualität publiziert wurde, zu allem Überfluss auch noch einfallsreich mit »Wiener G’schichten« betitelt und gewissermaßen als Krönung der Originalität von mir als Mizzi Schinagl unterzeichnet.

»Selbstverständlich, das hier.« Mizzi, mein schreibendes alter Ego liebte Skandale und Sentimentalitäten, dekoratives Herzeleid und unschickliche Liaisons, Schurken und Helden und gebrochene Schönheiten, Demi-Mondänes, die ihr Glück fanden, und schneidige Offiziere, die das ihre in einer einzigen kühnen Geste verspielten.

Abgesehen davon regte sich in mir der Verdacht, dass es hier das eine oder andere Geheimnis zu enträtseln gab: Die Braut – mittlerweile hatte sie sich entschlossen, wieder aus ihrer gespielten Ohnmacht zu erwachen – nahm Fürsorge und Aufmerksamkeit, die ihr Pater, Messdiener und Trauzeuge entgegenbrachten, mit stoischem Gleichmut hin. Einer reifen, lebenserfahrenen Dame der Gesellschaft hätte ich vielleicht abgenommen, dass sie Schmerz und Trauer hinter einer Pose kühler Indifferenz verbarg; bei einem blutjungen Mädchen hingegen drängte sich mir die Vermutung auf, dass tatsächlich keine allzu tiefen Gefühle im Spiel waren. Schon im Begriff, mir die eine oder andere Theorie zurechtzuspinnen, was Oberleutnant Vasilescu ihr angetan haben konnte, dass nicht einmal der Verlust des in Aussicht gestellten Reichtums sie zu Tränen rührte, blickte ich noch einmal zu dem Mädchen hinüber: Lediglich die Mutlosigkeit ihrer Haltung, wie sie da mit hängenden Schultern, den Schleier im Schoß, auf der Büßerbank seitlich vor dem Hauptaltar kauerte, schien mir beinahe echt. Beinahe. Und doch nicht aufrichtig genug, um die Ereignisse als die billige, offensichtliche Tragödie zu akzeptieren, als die sie sich uns darboten.

»Schön. Sollst halt den Nachmittag freibekommen«, verkündete Katalin zuletzt. Bei all ihren Kaprizen konnte sie eine außerordentlich großherzige Dienstherrin sein, wenn sie nur daran dachte. Verstohlen sah ich ihr über die Schulter nach, wie sie sich vor dem Portal noch auf den zur Kirche führenden Stufen einer Gruppe anschloss, die – soweit ich vernehmen konnte – lebhaft debattierte, ob es schon zu spät in der Saison sei, im Parkcafé im Volksgarten die Sensation in Champagner zu ertränken.

Ich holte das Fläschchen mit Riechsalz aus meinem Ridikül; ich selbst mochte von geradezu obszön robuster Kondition sein, doch in meinem schmutzigen Metier hatte mir dieses kleine Hilfsmittel schon unschätzbare Dienste im Schließen neuer Bekanntschaften geleistet.

So wie heute.

»Mir scheint, das könnt Ihnen guttun«, bot ich dem Mädchen voll argloser Hilfsbereitschaft die Riechsalzflasche an, was die drei Herren umgehend zum Anlass nahmen, sich ihrer Trösterrolle entbunden zu sehen und die Unglückliche in feminine Obhut abzugeben.

Das Mädchen – zu dumm, dass ich ihren Namen nicht wusste – sah neugierig zu mir auf. Nicht einmal aus gnädig-mitleidsvollen Augen betrachtet, war sie hübsch zu nennen. Tatsächlich wies sie mit ihrem runden Gesicht, dem breiten Kiefer und den hervorquellenden dunklen Augen große Ähnlichkeit mit einem Mops auf. Ich biss mir auf die Unterlippe, um ein etwas unangebrachtes Lächeln zu unterdrücken.

»Werden Sie denn zurechtkommen?«, fragte ich mit gesenkter Stimme, obwohl Priester und Trauzeuge ein paar respektvolle Schritte zurückgetreten waren und der Messdiener sich ostentativ auf der anderen Seite der kleinen Kirche beschäftigt gab.

Nachdenklich drehte das Mädchen die Flasche zwischen ihren Fingern.

»Aber ja«, murmelte sie. »Es wird schon gehen.« Ihre Stimme klang ruhig, fast desinteressiert. Zu meiner Überraschung gab sie mir das Riechsalzfläschchen ungeöffnet zurück und bedachte mich nun mit einem prüfenden Blick – weiß Gott, was sie in mir sehen mochte! Katalins Wünschen entsprechend pflegte ich mich schlicht, um nicht zu sagen bieder zu kleiden, um den hellgrauen, etwas altjüngferlichen Schatten zu ihrem in die Jahre gekommenen Paradiesvogel zu geben.

»Sagen’S, wer sind denn Sie überhaupt?«, erkundigte das Mädchen sich jetzt mit unverblümter Neugier.

Ich erwog meine Möglichkeiten: Die Wahrheit erschien mir unpassend, eine offene Lüge zu riskant. Was blieb da noch außer dem goldenen Mittelweg der kleinen Wahrheitsverbiegung.

»Stella Schönthal«, nannte ich ihr meinen Namen. »Ich bin mit Baron Vasilescu bekannt.« (Wir waren einander einmal im Foyer des Badener Stadttheaters begegnet; Katalin hatte mich ihm als ihre Cousine aus Pressburg vorgestellt.)

»Oh«, erwiderte das Mädchen. Und leise, empört, setzte sie hinzu: »Der Alin war so unglücklich, dass sein Vater heute nicht hergekommen ist. Das können’S dem Herrn Baron sagen, wenn Sie ihm wieder begegnen.«

Ich blinzelte; nicht unbedingt die Reaktion, die man üblicherweise von einer verlassenen Braut auf den Stufen des Altars erwartet hätte. Nun, da sich der Tumult der letzten Minuten gelegt hatte, erlahmten auch ihre ohnehin bescheidenen Schauspielkünste.

Sie rieb sich die weiche, fleischige Wange, bis das Rouge die Spitzen ihrer Handschuhe färbte. Jung sah sie aus (ich schätzte sie auf allerhöchstens achtzehn, wenn überhaupt), müde und ein klein wenig gewöhnlich.

»Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun kann?«, erkundigte ich mich, hauptsächlich um das drohende Schweigen im Keim zu ersticken und eine Brücke zu weiteren, relevanteren Fragen zu schlagen. »Haben Sie Freunde in der Stadt? Soll ich nach Ihnen schicken?«

Sie schüttelte den Kopf, selbst jetzt noch vorsichtig darauf bedacht, ihre Frisur nicht in Unordnung zu bringen.

»Ich hab Herrschaft, draußen in Sievering. Aber die nützt mir auch nichts mehr, denen hab ich vorgestern gekündigt.«

»Meine Damen.« Sporenklirrend kam der Trauzeuge auf uns zu; seinen Tschako unter den Arm geklemmt, die Stirn schweißfeucht, erklärte er sich bereit, die ehemalige Braut seines Kameraden – Carina nannte er sie – nach Hause zu begleiten, es hatte doch keinen Sinn, weiter hier auszuharren. Auch dankte er mir für meine Bemühungen, und wenn ich nur einen Moment noch der armen Carina Gesellschaft leisten könne, während er sich um einen Wagen kümmerte?

Was blieb mir anderes übrig, als zu lächeln, »aber selbstredend« zu erwidern und mich innerlich zu verfluchen, wie leicht ich mich hatte abschütteln lassen. So würden meine Leser sich mit der herzzerreißenden Geschichte eines kleinen Dienstmädchens aus Sievering, das von einem Offizier und Sohn aus reicher Adelsfamilie schändlich zum Gespött der Gesellschaft gemacht wurde, begnügen müssen.

Carina seufzte. »Gedanken mach ich mir um den Alin. So unbedacht wie er ist …«

Sie sollte nicht mehr dazu kommen, ihre Befürchtungen zu äußern.

Ein einziger weiterer Gast war noch in der Kirche verblieben, dessen runder, englischer Hut mir bereits zu Beginn der Zeremonie aufgefallen war. Bisher hatte er still in der vierten Bankreihe gesessen, die Hände auf die Knie gestützt, den Blick zu Boden gerichtet.

Jetzt war er aufgesprungen. Und er schrie.

»Zum Teufel!« Carinas Finger schlossen sich um mein Handgelenk. Eilends machte ich mich los, ohne genau zu wissen, was oder warum ich es tat, und trat einen Schritt auf den Fremden zu.

Sein tierhafter Schrei verstummte; aus hellen Augen, in denen Fieber oder Wahnsinn glänzte, stierte er mich an.

»Geh!«, rief er. »Verschwinde! Dämon, Satansbrut!«

Er zitterte, er schwitzte heftig. Irgendwo hinter mir hörte ich Schritte hallen, vielleicht war der Priester oder der Messdiener zurückgekehrt.

»Lass mich!«

Ich wagte mich einen weiteren Schritt vorwärts und sah mich mit einer neuen Komplikation der Lage konfrontiert: Der Mann hatte eine Pistole aus seiner Rocktasche gerissen und zielte nun mit ausgestrecktem Arm auf mich. Carina schrie auf, jemand keuchte, und ich – ich fühlte eine sonderbare, unwirkliche Heiterkeit in mir aufsteigen, wie sie Menschen wohl nur in jenen Momenten befallen kann, in denen sie gewillt sind, eine mutwillige Verrücktheit zu begehen. Ich hatte keine Angst. Keine Sekunde glaubte ich daran, dass er tatsächlich die Waffe gegen mich richten, meinem Leben ein Ende setzten würde.

»Machen Sie keinen Unsinn«, beschwor ich ihn, entsann mich meiner Manieren und fügte ein artiges »bitte« an.

»Du! Du gehörst zu ihnen, ich seh es dir an! Lass mich! Lass mich endlich gehen!«

Der Mann wirbelte herum, verlor dabei seinen runden Hut, schrie abermals auf und – drückte ab.

Die Morgenzeitungen gaben dem »Lebensmüden von der Dominikanerbastei« einen Namen sowie einen Platz auf den Titelseiten und mir den unwiderlegbaren Beweis vor Katalin, dass ich mir die Geschichte nicht lediglich ersponnen hatte, um der abendlichen Veranstaltung, zu der sie mich mitzunehmen gedacht hatte, zu entkommen.

»Dr. Anatol Krauß. Im Kriegsministerium tätig«, resümierte Katalin in alter Gewohnheit die Nachrichten, ehe sie die Journale an mich weiterreichte. »Im Alter von siebenunddreißig Jahren plötzlich verschieden.« Eine dünne Augenbraue hob sich über den Rand ihrer Lorgnette. »Plötzlich verschieden. Nun, so kann man es zweifelsohne auch ausdrücken.« Sie steckte sich eine Zigarette an und nahm die nächste Zeitung zur Hand. »Da, im Wiener Kurier weiß einer – eine anonyme Quelle, naja –, dass der Krauß ein Neurastheniker gewesen wär und sehr labil.«

Ich nickte, ich tat, als ob ich lauschte, ich nippte an meinem Tee, kurz, ich entsprach den bescheidenen Erwartungen, die Katalin am Frühstückstisch an mich stellte, und ließ meine Gedanken schweifen. Ich war erschöpft. Die vergangene Nacht hatte ich im Lehnstuhl am Fenster verbracht, das Notizbuch auf den Knien, vergeblich mit dem Versuch beschäftigt, Ordnung in meine wirren Gedanken zu bringen. Vergeblich mit dem Versuch beschäftigt, die Schreie, das Flehen des Toten zu vergessen.

Dämon, Teufelsbrut. Du gehörst zu ihnen. Noch jetzt geisterten die Worte durch mein aufgewühltes Bewusstsein, sie kratzten und zogen an etwas – etwas, das ich unwiederbringlich vergessen, verloren hatte, wie einen Traum oder eine Melodie aus längst vergangener Zeit.

Katalin hatte ihre Zeitungslektüre beendet. Jetzt neigte sie sich vor, die Hände auf die Tischplatte gestützt, und wandte sich in verschwörerischem Tonfall an mich: »Meinst du, er hat wirklich auf dich schießen wollen?«

Ich verneinte rasch, noch bevor ich die Frage ernstlich in Erwägung gezogen hatte. Die traumwandlerische Sicherheit, mit der ich Krauß gestern entgegengetreten war, war im Lauf der Nacht einem Gefühl von Atemlosigkeit und Beklemmung gewichen. Carina hatte mich tollkühn genannt, der Trauzeuge schwachsinnig. Der Polizeiinspektor, dem wir minutiös die Geschehnisse schildern mussten, hatte nur bekümmert den Kopf gewiegt und etwas von »überspannten Weibsbildern« gemurmelt. Im Übrigen war man auf dem Kommissariat recht rüde mit mir verfahren: Dass der arme Dr. Krauß mich als »eine von denen« bezeichnet hatte, war dem Inspektor Anlass, meine politischen Gesinnungen und Umtriebe bis ins letzte Detail zu erfragen; erst nach gut einer halben Stunde intensiven Verhörs war ich von dem Verdacht, ein revolutionäres Subjekt von anarchistischer Gesinnung zu sein, das dem Ingenieur Böses wollte, freigesprochen worden.

»Dann ist es gut«, schloss Katalin wenig glaubhaft. Tatsächlich schaute sie ein bisschen enttäuscht drein, als hätte sie mich lieber als die Heldin eines spektakuläreren Abenteuers gesehen. Langsam erhob sie sich und trat ans offene Fenster. Der frische Herbstwind ließ die Vorhänge flattern und bauschte Katalins Morgenmantel zu einem hellrosa Ballon.

»Du musst mir ein paar Besorgungen erledigen«, verkündete sie, den Blick nach unten auf die Gasse gerichtet. »Einen Wechsel einlösen und zum Holzer, die Blumen für den Korso bestellen.«

Ich nickte und machte mich sogleich für die Erledigungen fertig.

Entgegen Katalins Anordnungen fuhr ich allerdings nicht zum Bankhaus und auch nicht zu Holzer, der gerüchteweise die schönsten Rosen Wiens – wenn nicht gar des Kaiserreichs – zog.

Ich fuhr zu Krysztof.

Krysztof Kopetzky, Korvettenkapitän im Ruhestand, bewohnte zwei ausgesprochen blaue Zimmer direkt über dem Café Lurion; jedes Mal, wenn ich die Wohnung betrat, hatte ich den Eindruck, in einen (sehr beengten) Ozean zu tauchen: dunkelblaue Teppiche und blau gemusterte Tapeten, blaugrüne Vorhänge, ein blassblau bezogenes Sofa, ja selbst blaue Tischwäsche, und wie ich in der Vergangenheit gelegentlich hatte feststellen können, hellblaue Bettlaken.

Er müsse sich an dem Blau zu Tode gaffen, damit er sich nicht nach der See sehne, so hatte er mir einmal die Hintergründe der einseitigen Farbgebung dargelegt. Mehr als zehn Jahre waren verstrichen, seit eine überladene Kanone bei einem Manöver ihn das linke Auge und seine nervliche Stabilität gekostet und ihm im Gegenzug eine verfrühte Pensionierung, sowie eine Unzahl an Narben, seelischer wie physischer Natur, eingetragen hatte. Aber was tat so ein bisschen Zeit schon gegen die Sehnsucht?

»Stella, mein Engel!« Er eilte mir entgegen, niemals um eine Schmeichelei verlegen, tadellos im Anzug nach letzter französischer Mode, die schwarze Seidenbinde um Stirn, Auge und Wange geschlungen. »Hat die Szabady dich doch einmal von der kurzen Leine gelassen?«

»Oh, nein. Gegenwärtig bestelle ich beim Holzer Rosen.«

Er schnaubte verächtlich. In den letzten beiden Jahren hatten sich Krysztof und Katalin in eine kuriose Feindschaft verstrickt, die indes nur auf den Informationen basierte, die ich vermittelte. Von Angesicht zu Angesicht begegnet waren sie einander bisher nicht.

»Da lässt sie dich laufen, und schon kommst du zu mir.« Nachdenklich strich er durch sein militärisch kurz gestutztes, graues Haar. »Mir scheint, du verbringst zu viel Zeit mit alten Leuten.«

Ich winkte ab. An jenem Vormittag stand mir der Sinn nicht nach dem Geplänkel, mit dem wir uns sonst so fabelhaft die Zeit zu vertreiben wussten.

»Hast du die Zeitungen gelesen?«, wollte ich stattdessen wissen.

»Die Geschichte mit Dr. Krauß?«

Ich nickte.

»Aber ja. Unten im Kaffeehaus war die ganze Belegschaft vom Evidenzbureau da, da wurde über nichts anderes geredet. Seit dem Redl gab’s keine solche Aufregung mehr! Hast du den Krauß am Ende gekannt?«

Langsam brachte ich hervor: »Ich war dabei.«

»Oh, weh«, sagte Krysztof, und dann schwieg er und ließ mich erzählen. Er führte mich zum Sofa, gab mir eine Zigarette in die eine und einen gut gefüllten Cognacschwenker in die andere Hand, obwohl er wusste, dass ich selten trank und niemals rauchte.

»Es war nicht einfach nur ein Selbstmord«, beendete ich eine Viertelstunde später (die Zigarette war längst heruntergebrannt, das Glas hatte ich geleert) meinen Bericht. »Er war … auf der Flucht vor irgendetwas. Irgendjemand. Er hatte Angst.«

Krysztof lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Es ist niemals nur ein Selbstmord«, ermahnte er mich.

Ich balancierte mein Glas auf der samtgepolsterten Sofalehne und versuchte meinen Fauxpas nach Kräften zu kaschieren. »Natürlich nicht. Aber wenn jetzt, sagen wir, der Offizier die Pistole mit der einen Kugel überreicht bekommt; wenn einer in den Selbstmord gehetzt, getrieben wird, dann ist es doch – kein Freitod mehr.«

Krysztof stand auf und begann, soweit das beengte Zimmer es zuließ, auf und ab zu pirschen.

»Dazu fällt mir eine Geschichte ein«, begann er. Seiner konzentrierten Miene war anzusehen, wie sehr er sich bemühte, seine Worte zu wählen – vermutlich nach Kriterien der Harmlosigkeit. »Vor gut einem Jahr muss das gewesen sein, da hat der junge Trubic vom Evidenzbureau dem Gallfy und mir von irgendeiner, angeblich neu entdeckten Droge angeboten. Auf ihn und mich hat sie keinen großen Eindruck gemacht, aber der Gallfy war zum Schluss der Meinung, tausende Ratten fräßen an seinem Fleisch, und wir konnten nur mit Müh und Not verhindern, dass er sie wegbrennt.«

»Du meinst …«

»Ich meine gar nichts«, fiel er mir ins Wort. »Ich erzähle dir von Möglichkeiten. Vielleicht hat jemand den armen Dr. Krauß in den Tod getrieben. Vielleicht hat seine Geliebte ihn verlassen und er sich bis an die Grenzen der Besinnungslosigkeit betrunken. Vielleicht hat er Gespenster gesehen. Vielleicht ist ihm die Geschichte mit dem Luftschiff zu viel geworden.«

»Welches Luftschiff?«, hakte ich nach.

Krysztof winkte ab. »Angeblich baut eine Spezialabteilung des Kriegsministeriums seit Längerem an einem Luftschiff, gegen das die Zeppelin’schen Konstrukte sich wie die Spielereien eines begabten Amateurs ausmachen. Angeblich war der Krauß daran beteiligt. Die ganze Angelegenheit ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Monarchie!«

Und nur ich hatte nichts davon gehört, begraben in einer Welt der beliebigen Zerstreuung, der kleinen Intrigen, einer Welt aus Champagner und Seide. Einen Moment lang gestattete ich mir, Krysztof heftig zu vermissen. Krysztof mit seinem Armeeklatsch und seinen beiden ozeanischen Zimmern, Krysztof, der in manchen Nächten schreiend erwachte, der niemals eine Zeile meiner Kolumnen gelesen hatte, und der sich gewiss nichts aus Blumenkorso und Hofball machte.

Ich rieb mir die schmerzende Stirn und rief mich streng zur Ordnung. Es war nicht der rechte Ort, nicht die rechte Zeit für Sentimentalitäten.

»Wenn ich etwas über Krauß herausfinden wollte«, begann ich, Krysztofs bissiges Lächeln ignorierend mit der Routine, die mehr als ein Dutzend Jahre vertrauten Umgangs mit sich brachte, »an welchen deiner geschwätzigen Kaffeehausfreunde würde ich mich am besten wenden?«

Lässig am offenen Fenster lehnend, die Arme vor der Brust verschränkt, gab sich Krysztof wenigstens den Anschein, die Frage zu überdenken.

»An sich hätte ich gesagt, versuch’s mit dem Trubic – aber weiß der Himmel, wo der in letzter Zeit hinverschwunden ist.«

Den Arm voller Rosen (ein Präsent des kaiserlich-königlichen Hoflieferanten Sebastian Holzer, mit Kompliment an Katalin), betrat ich drei Stunden später die Redaktionsräume des wohl schlechtesten Journals, das gegenwärtig von den Geschicken der Wiener Gesellschaft berichtete. Wie immer herrschte hektische Betriebsamkeit: Wer hier arbeitete, nahm die harte und nervenaufreibende Kunst, Klatsch, Skandale und Wettgewinne der Woche in amüsanter Manier zu präsentieren, überaus ernst. Nachdruck verlieh dem Trubel noch der Umstand, dass Stephan Frey, Gründer und leitender Redakteur des Blattes, die Räumlichkeiten aus nachvollziehbaren, wenn auch nicht gänzlich durchdachten Gründen angemietet hatte. Zu Repräsentationszwecken hatte er sich für einen Standort in bester Gegend in der Innenstadt entschieden. Aus finanziellen Überlegungen endeten Prunk und Glorie allerdings, sobald man die mit »Salon&Sport« beschilderte Tür durchschritt. Dahinter nämlich verbarg sich, was Schmeichler (und Frey) vielleicht als eine schmale Zimmerflucht beschrieben hätten. Alle anderen waren sich einig, dass es sich im Wesentlichen um einen etwas zu breit geratenen Korridor handelte, an dessen Ende, in einem dürftigen Kabinett, Stephan Frey logierte. Zu ihm vorzudringen gestaltete sich als schwieriges Unterfangen, da überraschend viele Menschen darin Beschäftigung fanden, den Tratsch der Gesellschaft aufzubereiten, und dies an ausnahmslos breiten, voluminösen Tischen taten. Wer in der Hierarchie des Blattes über einen gehobenen Stellenwert verfügte, hatte darüber hinaus auch noch Anrecht auf eine Spanische Wand, die anscheinend eine Illusion von ungestörter Ruhe vermitteln sollte. Mindere Charaktere wie ich mussten sich mit einem ehemaligen Esstisch und einer Schreibmaschine begnügen (die ich zudem mit unserem Mundartdichter und einem gescheiterten Romancier, der als »die Marquise« zweimal monatlich eine Kolumne über die Pariser Mode verfasste, zu teilen hatte).

»Ja, haben’S denn einen Galan?« Auf leisen Sohlen war Steiner, seines Zeichens Bürodiener und persönlicher Lakai von Frey, zu mir getreten. Höchst irritiert starrte er dabei auf die dunkelroten, samtigen Blütenblätter. Solche Rosen zu schenken, hörte ich Krysztof in Gedanken murmeln, ist kein Kompliment mehr, sondern eine Obszönität. Eine Meinung, die Steiner zu teilen schien – oder vielleicht wunderte er sich nur, wie es kam, dass ausgerechnet das unscheinbare Fräulein Schönthal imstande war, derart tiefe Leidenschaften auszulösen.

Ich lächelte – geheimnisvoll und ein bisschen spröde, hoffte ich wenigstens –, und strebte zu meiner Schreibmaschine.

Die nächste halbe Stunde verbrachte ich damit, die Leidensgeschichte eines anständigen Dienstmädchens, das sich Hals über Kopf in einen wankelmütigen Adeligen verliebte (dessen Name so pointiert nicht genannt wurde, dass kein Zweifel über seine Identität mehr bestehen konnte) und sich ruiniert vor dem Altar verlassen sah.

Ich riss das Papier aus der Schreibmaschine, beäugte noch einmal kritisch mein Werk, ehe ich es mit einem Seufzen zusammenknüllte und von mir schleuderte.

Es half nichts; vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Geschichte, die ich erzählen musste – und es war nicht jene Alin Vasilescus und seiner kleinen Freundin.

Ich spannte einen frischen Bogen ein. Zögerlich strich ich über die Tasten, gestand mir noch einen Augenblick des Zauderns zu, ehe ich mich straffte und endlich meine reißerische Titelzeile schrieb: »Dr. Anatol Krauß – der Freitod, der keiner war.«

Ich hielt abermals inne – und setzte nach reiflicher Überlegung ein Fragezeichen dahinter.

Aus: Salon&Sport, Ausgabe No36, vom 11.9.1913

Mizzis Wiener G’schichten:

Dr. Anatol Krauß – der Freitod, der keiner war?

Die letzten Sekunden im Leben eines Mannes: Der fromme Beter heftet den Blick an den Altar. Er zieht die Waffe, er schreit die Qual der verlorenen Seele gen Himmel.

Ich war gekommen, eine Heirat zu belächeln. Nun musste ich einen Menschen sterben sehen. Was gilt es in solch einem grauenvollen Moment zu tun, findet man sich dazu verdammt, bewusster Verzweiflungstat Zeuge zu werden? Gewiss kann man nicht stumm das Unsagbare geschehen lassen. So rief ich den Mann, und er wandte sich zu mir um. Einen Augenblick nur zielte seine Waffe auf mich. »Du bist eine von ihnen«, flüsterte er, das Antlitz von Furcht und Wahnsinn entstellt, ehe er sich richtete.

Ein trauriger Vorfall wie der eben geschilderte soll uns heute Anlass sein, mit einer alten Tradition zu brechen: Statt wie gehabt die Identitäten der handelnden Personen im Dunkel der Andeutung zu belassen, gilt es heute, einen Namen zu nennen: Dr. Anatol Krauß, dem technischen Stab des Kriegsministeriums angehörig und, wie es heißt, Konstrukteur eines Luftschiffs für dessen Aeronautische Abteilung, hat sich gestern in noch jungen Jahren um sein Leben gebracht. »Freitod« lautet das blumige Wort, dessen wir uns bedienen, wenn wir Selbstmord meinen – oder Mord? Denn scheidet der Mann, der in blinder Panik den Pistolenlauf an seine Schläfe legt, der angstvoll schreit wie ein waidwundes Tier, der in der mitfühlenden Geste einer Fremden nur die Schatten seiner Peiniger sieht, tatsächlich aus freien Stücken mit der Welt?

»Du bist eine von ihnen.« Wer auch immer es sein mag, mit dem Dr. Krauß mich verwechselte, er wird seiner gerechten Strafe entgehen, solange wir von einem »Freitod« sprechen.

»Herr Graf! Ja, so wachen’S doch auf, Herr Graf!«

Mit Mühe öffnete Felix Graf Trubic das linke Auge einen Spaltbreit und entschied, dem Tode nahe zu sein. Nicht weiter verwunderlich; es starb sich so leicht in diesen Tagen trägen Friedens, an Überdruss und Müdigkeit und den Plaisieren der Nacht. Vielleicht etwas ernüchternd, das musste er sich eingestehen, für einen, der alles im Leben darangesetzt hatte, auf möglichst spektakuläre Weise seinen Abschied zu nehmen, aber insgesamt nicht unangenehm. Sah man von der hartnäckigen Präsenz des Dieners ab: Ein Totenbett verlangte nach tapferen Freunden und wehmütigen Reminiszenzen, keinesfalls nach Hauspersonal, das gleichgültig mit Kaffeegeschirr hantierte und zuletzt gar die schweren Vorhänge beiseiteschob.

»Simon!« Langsam hob Trubic den Kopf, feindselig ins Sonnenlicht blinzelnd. »Habe ich Ihnen nicht ausdrücklich aufgetragen, mich sonntags nicht vor Mittag zu wecken?«

»Jawohl, Herr Graf.« Gravitätisch neigte der rüde zurechtgewiesene Simon das Haupt, um einmal mehr die Gelassenheit zur Schau zu stellen, die lange Jahre im Dienst von Graf Trubic ihn gelehrt hatten. »Aber, wenn ich den Herrn Grafen im Vertrauen darauf aufmerksam machen dürft’, dass wir Donnerstag haben und grad ein Uhr vorbei?«

Trubic überdachte diese Information, während er sich vorsichtig mit den Fingerspitzen über die pochenden Schläfen rieb. Donnerstag, aber natürlich! Am Vortag hatte man sich beim mittwöchlichen Jour fixe der Baronesse Malburg gelangweilt, um alsbald mit ein paar Bekannten den Rückzug in ein Etablissement der unterhaltsameren Sorte anzutreten, wo …

Jäh wie ein Pistolenschuss aus dem Hinterhalt traf ihn die Erkenntnis der Bedeutsamkeit der zurückliegenden Abendunterhaltung. Energisch – zum Teufel mit Schwindel und schmerzendem Schädel – schwang er sich von der Bettkante und stellte amüsiert, doch ohne tiefere Verwunderung fest, dass er es in der vergangenen Nacht offensichtlich nicht für notwendig erachtet hatte, sich seiner Abendgarderobe zu entledigen.

»Unser Gast?«, erkundigte er sich mit heiserer Stimme, während er sich Hemd und Anzugweste entledigte und im Gegenzug von Simon einen Morgenmantel, dessen Musterung auf dem schmalen Grat zwischen Wagemut und Geschmacklosigkeit balancierte, entgegennahm.

»Schläft im Salon. Recht marode dürft’ er sein«, gab Simon Auskunft, während er seinem Herrn eine zierliche Kaffeeschale reichte. »Und der Doktor Rosenstein wartet in der Bibliothek. Vor einer Viertelstund’ ist er gekommen und hat schon viermal nach dem Herrn Grafen gefragt.«

»Ah«, stieß Trubic hervor; ein lapidarer Überraschungslaut, der ebenso gut der Tatsache zuzuschreiben sein mochte, dass er sich soeben die Lippen an dem heißen, süßen Kaffee verbrannt hatte.

Die Bibliothek, obgleich als schlichtes Gästezimmer in die Welt gerufen, trug ihre neue Bestimmung mit Würde. Zwar minderten die geringe Größe, die zweifelhaften Lichtverhältnisse sowie der Umstand, dass der Hausherr sich nicht damit begnügte, die Regale zu füllen, sondern vielmehr Dutzende der allernotwendigsten Bücher in loser Formation um seinen Sekretär zu gruppieren, ihren Charme ein wenig, doch Dr. Rosenstein schien sich wohl genug zu fühlen: Ein ledergebundenes Büchlein in der Hand, hatte er sich am Fensterbrett niedergelassen und pfiff bei der Lektüre gar eine kleine Melodie vor sich hin.

»Lieber Freund.« Mit wohlkalkuliertem Nachdruck ließ Trubic die Tür ins Schloss fallen, was Rosenstein dazu veranlasste, das Büchlein von sich zu schleudern und ein ersticktes Keuchen auszustoßen.

Felix Trubic nahm diese Demonstration von Verwirrung und Schrecken mit Nachsicht hin. Zum einen war es ihm stets leichtgefallen, den jungen Arzt gerade ob seiner mannigfaltigen Schwächen zu mögen, zum anderen stimmte ihn die Erwartung der Nachricht milde, die zu überbringen Rosenstein zweifelsohne entsandt war. Mehr als drei Monate waren verstrichen, seit Felix von dem Dienst an Kaiserreich und Heimatland suspendiert worden war. Eine Vorsichtsmaßnahme – denn so hatte man im Generalstab die temporäre Beurlaubung des Grafen Trubic bezeichnet –, die ihn nicht nur seines Metiers, sondern auch des freundschaftlichen Umganges mit den Kameraden entledigt hatte, die nicht mehr zu wissen schienen, wie sie Felix gegenübertreten sollten. Dass nun ausgerechnet der schüchterne, in gesellschaftlichen Belangen nicht eben gewandte Dr. Rosenstein sich zu ihm vorwagte, konnte, so entschied Felix, nur bedeuten, dass die Suspendierung kurz davor stand, aufgehoben zu werden.

»Nun?« Erstaunt stellte Felix fest, dass es ihm nicht zur Gänze gelang, die Ungeduld aus seiner Stimme zu bannen. Ein lässliches Vergehen, beschloss er; nach Monaten bitterster Langeweile sich wieder in Amt und Würden zu sehen, das machte eine kleine Gefühlsregung verzeihlich.

»Nun?«, wiederholte Rosenstein verwirrt. »Was … ach du lieber Himmel.« Er senkte den Blick und zupfte verlegen an den Enden seines Schnurrbartes.

»Ich fürchte …«, begann er erneut, um sich gleich darauf auf die Lippen zu beißen.

Trubic fühlte, wie bittere Galle in seiner Kehle aufstieg; gewiss eine weitere Nachwirkung seiner nächtlichen Ausschweifungen. Gerade so wie der Schwindel, der ihn jäh erfasste, als Rosenstein hinzufügte: »Es tut mir sehr leid, das darf ich Ihnen wohl versichern.«

Trubic nickte. Mit klammen Fingern fischte er die Tabatiere aus der Tasche seines Morgenmantels und ließ den Verschluss auf- und wieder zuschnappen.

»Sie sind gekommen, um mir mitzuteilen, dass Ihnen meine unverändert missliche Lage immer noch sehr leidtut?«, fragte er, sobald er sich seiner Kontrolle über seine Stimme wieder sicher war. »Und das an einem Sonntagmorgen! Wie selbstlos von Ihnen.«

Rosenstein blinzelte verwirrt. »Sonntagmorgen?«, murmelte er.

Draußen auf dem Gang waren Schritte zu hören. Rosenstein schöpfte erneut Atem.

»Ich bin hier, weil Direktorin Blum mich gebeten hat, Sie so bald wie möglich in die Centrale …«

Weiter kam er nicht; schwungvoll wurde die Tür aufgestoßen, und ein Jüngling mit wirrem dunklen Haar, angetan mit der Paradeuniform eines Ulanenleutnants, stolperte in die Bibliothek.

»Felix! Ich habe nach dir gesucht! Im Salon, und im Schlafzimmer, und« – die Stirn in Falten gelegt, schien er einen Augenblick nachzusinnen – »… im Salon. So groß ist die Auswahl hier nun auch wieder nicht.«

Trubic zwang sich zu einem Lächeln und zündete sich eine Zigarette an, hauptsächlich weil er den Tabakgeruch weit mehr schätzte denn das säuerliche Odeur von Schweiß und Alkohol, das der junge Offizier gegenwärtig absonderte. Der Fluch eines jeden Morgens: Wie charmant die Albernheiten einer Nacht auch sein mochten, dem unerbittlichen Morgenlicht hielten sie selten stand.

»Wenn du uns noch einen Augenblick entschuldigst?«, wandte er sich an den Leutnant. »Soweit ich beurteilen kann, hast du bei deiner Inspektion das Arbeitszimmer sträflich unbeachtet gelassen. Eine grobe Nachlässigkeit, zumal sich dort exzellenter Cognac findet. In der zweiten Schreibtischschublade, wenn mich nicht alles täuscht. Neben dem Oberschenkelknochen.«

Alin stierte Felix aus verschleierten blauen Augen entgegen und schien zuletzt zu dem Schluss zu kommen, dass sich Feuer am besten mit Feuer bekämpfen ließ. »Zweite Schublade«, wiederholte er und fügte, schon auf dem Rückzug, ein artiges »Guten Tag!« hinzu.

Dr. Rosenstein räusperte sich.

»Das …«, stieß er hervor, kaum dass der junge Offizier zur Tür hinausgepoltert war.

Felix schnitt ihm das Wort ab. »Das habe ich gestern Nacht mit einer Pistole in der Hand in der Gosse gefunden.« Dass sein sonst so neugieriger Kamerad nicht einmal die Zeit aufbrachte, sich nach der Herkunft besagten Oberschenkelknochens zu erkundigen, betrübte ihn ein wenig. Die Welt war im Begriff, sich in einen deutlich langweiligeren Ort zu verwandeln, wenn der gute Doktor begann, seine Prioritäten denen herkömmlicher Menschen anzugleichen.

»In der Gosse? Gefunden?« Rosenstein rang sichtlich um Fassung und klammerte sich mit beiden Händen am Fensterbrett fest, als hätte er große Angst, von seinem Sitz in eine bodenlose Tiefe zu stürzen. »Aber wie … aber das ist Alin Vasilescu! Dem Kriegsministerium beigestellt in besonderen Belangen! Und seit vorgestern skandalöser Bräutigam extraordinaire!«

»Ja.« Felix zog einen Aschenbecher aus bemalter Keramik unter einer auf den 4. Dezember 1911 datierten Ausgabe des Pester Lloyds hervor. »Ist es nicht erstaunlich, was man alles in der Gosse findet?«

»Und Sie duzen sich mit ihm«, fügte Rosenstein anklagend, im Tonfall eines Mannes, dessen Weltbild soeben merklich ins Wanken geraten war, hinzu. Offensichtlich behagten die kruden (wenn auch naheliegenden) Schlussfolgerungen, die er aus der Szene gezogen hatte, ihm nicht.

Felix zuckte mit den Achseln, wohl wissend, dass ein Hinweis auf die Unverfänglichkeit – ja, Unschuld – der Lage Rosenstein nur von dem Gegenteil überzeugt hätte. Und welche Rolle spielte es schon? Vor Jahren war Felix zu dem Schluss gekommen, dass es sich leichter und amüsanter außerhalb der Regeln der Gesellschaft lebte; schließlich brauchte die Welt Menschen wie ihn, die jede beliebige Soiree mit einem Hauch des Unerhörten belebten, und denen man die unglaublichsten Laster, oder wenigstens eine Affäre mit Fürst und Fürstin von So-oder-anders unterstellen konnte – solange man zu wissen meinte, dass der Großteil selbiger Geschichten fest im Reich der Phantasie, oder wenigstens der schamlosen Überzeichnung ankerten. Einen handfesten Beweis vom Ruin entfernt, lebte es sich nicht uninteressant.

An jedem beliebigen anderen, gnädigeren Tag hätte Felix somit Vergnügen gefunden an dem kuhäugigen Entsetzen, mit dem Rosenstein der Situation begegnete, zumal nun zu allem Überfluss dessen Gesichtsfarbe auch noch einen distinktiven Rotstich angenommen hatte. Nun aber stand ihm der Sinn kaum nach Belustigung.

»Die Centrale, sagten Sie?«, kam er wieder auf das eigentliche Thema zu sprechen. »Dann lassen Sie uns nicht noch mehr Zeit verlieren.«

Vor die Wahl gestellt, seinen Besuch bei Direktorin Blum in Begleitung eines betrunkenen Ulanenleutnants anzutreten oder ebenjenen unbeaufsichtigt in der Wohnung zurückzulassen, hatte sich Felix für den goldenen Mittelweg entschieden und Vasilescu im Arbeitszimmer eingeschlossen. Mochte er sich an abgelegter Korrespondenz delektieren oder Versuche anstellen, die wenigen – vollkommen unerheblichen – Geheimdokumente, zu deren Rückgabe man Felix nicht nach seiner Suspendierung veranlasst hatte, zu entschlüsseln; was zählte, war allein, dass er bis zur Rückkehr seines Gastgebers an Ort und Stelle verweilte. Das Risiko, dass sein kleines (wenn auch unleugbar unterhaltsames) Mysterium sich in einem Anfall cognacgetränkten Tatendranges auf Nimmerwiedersehen verabschieden könnte, wollte Felix erst gar nicht eingehen.

»Leider hat mir Direktorin Blum nicht verraten, weshalb sie so dringend mit Ihnen sprechen will, Graf«, nahm Rosenstein den Faden wieder auf, kaum dass die beiden in der Mietdroschke Platz genommen hatten, die für den kurzen Weg, der Felix’ Wiener Wohnung von dem Hauptquartier des Departements für Okkulte Angelegenheiten trennte, schwerlich vonnöten war. Damals, als er seinen Hauptwohnsitz nach Wien verlegt hatte – Felix gestand sich den Anflug eines bitteren Lächelns zu und rief sich gleichzeitig streng in Erinnerung, dass diese ferne Vergangenheit kaum zwei Jahre zurücklag –, hatte er es für einen klugen Zug gehalten, sich in mittelbarer Nähe der Centrale anzusiedeln. Wie hätte er auch ahnen können, dass seine glänzende Karriere ein solch schmachvolles Ende nehmen sollte. »Sie hat mir nur aufgetragen, Sie daran zu erinnern, dass es nicht in der Macht der Centrale steht, Ihre temporäre Entlassung zu revidieren. Aber ich denke …«, fuhr Rosenstein unterdessen fort und zupfte aufgeregt an den Enden seines Schnurrbartes. In den Jahren ihrer Bekanntschaft und Zusammenarbeit, sinnierte Felix, hatte sich der junge Arzt von einem hoffnungslosen in einen tolerablen Lügner gewandelt; doch hier und jetzt stand ihm der Wunsch, den Freund mit einer kleinen Wahrheitsverbiegung aufzumuntern, nur allzu deutlich ins Gesicht geschrieben.

Angewidert wandte Felix den Blick ab, während die Kutsche über ausgetretene Pflastersteine durch die engen, geschäftigen Gassen des alten Gewerbeviertels auf jenes höchst unscheinbare Gebäude zuhielt, in dem »das verborgene Herz des Habsburgerreiches schlug«, wie es einst ein literarisch ambitionierter Agent des Okkulten so schwülstig – und überaus treffend – formuliert hatte.

Wer immer das Departement für Okkulte Angelegenheiten leitete, der hatte die wahre Macht im Staat, so wollten es Verschwörungstheoretiker, übereifrige Regierungsmitglieder und enttäuschte Generalsstabsoffiziere gleichermaßen. Eine Behauptung, der Felix Trubic, gründlich ernüchtert in den langen Jahren, die er damit zugebracht hatte zu helfen, die Beziehung zwischen der verborgenen Welt der außernatürlichen Wesenheiten und dem, was die Menschheit im Allgemeinen als Realität anerkannte, zu ordnen, nur sehr bedingt zustimmen konnte; dessen ungeachtet musste er zugeben, dass es seit dem Tod Erzherzogin Sophies keine mächtigere Frau im Kaiserreich mehr gegeben haben mochte denn die ältliche Dame, an deren Arbeitszimmertür er soeben klopfte.

»Bitte!«

Mit großer Vorsicht, die einem zufälligen Beobachter mit Bestimmtheit grotesk erschienen wäre, öffnete er die Tür. Felix wusste es besser: Seit er sich einst bei einem Besuch in just diesem Bureau mit einem ausgesprochen verärgerten (und verwirrten) Flugsaurierjungen konfrontiert gesehen hatte, hatte er sich zu einem Mindestmaß an zuweilen lebensrettender Umsicht erzogen.

Der Gast, der sich an jenem Tage im Arbeitszimmer von Judith Blum, Direktorin der Wiener Abteilung des Departements, eingefunden hatte, verfügte vielleicht über zivilere Manieren, doch versetzte er Felix Trubic nicht weniger in Erstaunen. In dem altertümlichen, reichlich fragilen Kanapee, das normalerweise zur Dokumentenablage oder als Schlafplatz für Blums kriegerische Bulldogge genutzt wurde, lehnte ein schlanker Mann mit scharfen Zügen und stahlgrauem Haar – Freiherr von Merentheim. Für den Bruchteil einer Sekunde zuckten Trubics Mundwinkel in einem Reflex vager Belustigung. Wenn es einen Menschen gab, den er gewiss niemals hier vermutet hätte, dann war es der Leiter der Magisch-Technischen Abteilung des Kriegsministeriums, dessen Gefechte mit Direktorin Blum mittlerweile in den Status der Legenden erhoben worden waren.

»Graf Trubic. Dr. Rosenstein. Wie schön, dass Sie meiner Einladung schlussendlich doch noch Folge leisten konnten.« Blum hob ihre Lorgnette und bedachte die beiden Neuankömmlinge mit einem mörderischen Blick, der Rosenstein veranlasste, einen geordneten Rückzug auf den Gang anzutreten.

Trubic deutete eine Verbeugung an, die Merentheim mit einem knappen Nicken erwiderte.

»Sie wissen um Krauß’ Tod?«, wandte sich Merentheim ohne Umschweife an ihn, kaum dass Rosenstein die Tür hinter sich zugezogen hatte.

Mit einigem Interesse registrierte Trubic, dass Merentheim den Begriff Selbstmord vermied.

»Ich pflege Zeitungen zu lesen, ja«, antwortete er unverbindlich. Und gelegentlich Polizeiprotokolle, setzte er in Gedanken hinzu. Zuweilen sogar solche, die unter höchster Geheimhaltungsstufe abgelegt worden waren.

Wie jene, die Blum ihm jetzt über die blank polierte Marmorplatte ihres Schreibtisches entgegenschob.

»Was Sie hier finden, werden Sie erfreulicherweise noch keinem Journal entnommen haben«, kündigte Merentheim an. »Eine Augenzeugin hat recht ungewöhnliche Einzelheiten zu dem Tathergang zu Protokoll gegeben.«

Rasch überflog Trubic die wenigen Seiten der Akte.

»Ungewöhnlich, aber keinesfalls unerklärlich«, warf er leichthin ein. Solange Blum nicht zu erkennen gab, weshalb sie ihn zu diesem erstaunlichen Treffen geladen hatte, wenn sie nicht gewillt war, ihn wieder in den aktiven Dienst aufzunehmen, würde sie sich mit Plattitüden begnügen müssen. »Eine Zerrüttung der Nerven. Vielleicht.«

Judith Blum schwieg. Merentheim versuchte, ein Zähnefletschen als Lächeln zu tarnen.

»Ja. Vielleicht«, bekannte er. Seine knochigen Finger trommelten den Takt einer Melodie, die nur er zu hören schien, auf die Armlehne des Sofas. »Sehen Sie, ich will offen zu Ihnen sprechen, Graf.«

Trubic nickte; wenn Männer von Merentheims Schlag – oder seines eigenen, überlegte er in einem seltenen Augenblick der Selbsterkenntnis – Offenheit gelobten, dann zumeist nur, um ein ungleich relevanteres Geheimnis zu maskieren.

»Das Projekt Fortuna – die Konstruktion des Luftschiffes, will ich sagen«, fuhr Merentheim fort, »geht nicht so rasch und problemlos vonstatten, wie wir uns erhofft hatten.«

»Der Jungfernflug wurde einige Male verschoben, ich entsinne mich«, warf Blum ein; schlecht kaschierte Befriedigung ob der Misserfolge ihres Kontrahenten schwang in ihrer Stimme mit.

»Ja.« Merentheims kühler Blick schweifte zwischen seinen Gesprächspartnern. »Es gab einige … Anomalien. Mittlerweile übersteigen die Produktionskosten unser veranschlagtes Budget um mehr als ein Drittel.« Er seufzte schwer. »Sie werden verstehen, dass wir uns nicht leisten können, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Ja, es ist möglich, um nicht zu behaupten: wahrscheinlich, dass Krauß sich von einer Schimäre, einem Trugbild seiner eigenen überspannten Vorstellungskraft in den Tod getrieben sah. In Anbetracht der Gegebenheiten scheint es mir jedoch fatal, auf solch einer trivialen Erklärung zu beharren und eine okkulte Ursache auszuschließen.« Mit bedächtiger Anmut faltete er die Hände. »Lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen: Bei der Fortuna handelt es sich um ein Luftschiff mit ein paar, nun ja, nicht zur Gänze in der herkömmlichen weltlichen Wissenschaft verankerten Spezifikationen. Und im Umgang mit Magie kann es stets zu unerwarteten, gänzlich unerklärlichen Zwischenfällen kommen.«

Trubic blinzelte. Wenn man in Betracht zog, dass seit der Gründung der Magisch-Technischen Abteilung im Winter 1910 ihre Interaktion mit dem Departement hauptsächlich aus einer Unzahl zänkischer Memoranden, den sorglosen Umgang der Abteilung mit allerlei okkulten Methoden betreffend, bestanden hatte, war dies in der Tat eine außerordentliche Wende der Beziehungen.

»Andererseits können wir es uns ebenso wenig leisten, negative Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen.« Langsam und überdeutlich reihte Merentheim die Worte aneinander, wie ein Schauspieler auf großer Bühne. »Was immer auch noch geschehen mag, es wird keinen Fall Fortuna geben.«

»Ah.« Trubic strich sich mit gespreizten Fingern durch die reichlich unordentlichen Locken. »Sie bedürfen also einer interessierten Privatperson mit einem Blick für Details, die anderen vielleicht entgehen.«

»Ja. Wenn Krauß’ Verzweiflungstat außernatürliche Ursachen hat, was wir gegenwärtig weder beweisen noch ausschließen können, brauche ich genau das: einen intelligenten, unabhängigen Mann, der Zusammenhänge erkennt und zu schweigen vermag.« Zum ersten Mal seit Beginn der Unterredung wirkte Merentheims Lächeln beinahe ehrlich. »Möchten Sie mich heute Abend im Ministerium treffen? Ich könnte Sie dann über die Einzelheiten in Kenntnis setzen.«

»Es wäre mir ein Vergnügen.« Felix wartete, bis Merentheim sich höflich verabschiedet und die Tür hinter sich ins Schloss gezogen hatte, ehe er sich mit gesenkter Stimme an Blum wandte: »Weshalb ich? Sie wissen so gut wie ich, dass meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Magie ungefähr so bedeutsam sind wie das politische Geschick Seiner Kaiserlichen Majestät – um mich eines etwas plakativen Beispiels zu bedienen.« Dass Blum murmelnd ihrer Missbilligung ob des Vergleiches Ausdruck verlieh, veranlasste Felix zu einem schmalen Lächeln; er war ein treuer Diener von Kaiser und Krone gewesen, solange man seine Dienste akzeptiert hatte, hatte mehr denn einmal zum Wohl der Monarchie sein Leben aufs Spiel gesetzt und Blut vergossen (gelegentlich auch das eigene); so oft hatte er seine Loyalität bewiesen, dass die eine oder andere kleine Respektlosigkeit ihm durchaus zustand.

»Sie sind ein schlechter Magietheoretiker, aber ein guter Spion«, befand Blum. »Und vordringlich interessiert mich zunächst, was Merentheim im Schilde führt. Alles Weitere wird sich finden.«

Felix, der dies als Ende der Audienz ansah, erhob sich langsam.

»Das Departement verfügt über viele gute Spione«, warf er leichthin ein.

»Aber keiner von ihnen ist gegenwärtig vom Dienst suspendiert. Sie haben Merentheim gehört, Trubic: Es gibt keinen Fall Fortuna. Sie agieren hier nicht als Agent in okkulten Angelegenheiten, sondern als Privatperson. Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, wird das Departement Ihnen diesmal nicht den Kopf aus der Schlinge ziehen können.«

Ohne zu Klopfen stieß Trubic wenige Minuten später, nachdem er sich von Direktorin Blum verabschiedet hatte, die Tür zu Rosensteins Bureau auf, was Letzteren zum zweiten Mal an diesem Tage veranlasste, entsetzt von seiner Lektüre hochzuschrecken. Diesmal allerdings mit gutem Grund, hatte er sich doch gerade in die neue Ausgabe von Salon&Sport vertieft.

»Ich sehe, Sie haben Ihren Sinn für das wahrhaft Relevante nicht verloren«, spottete Trubic. »Mit wem hat sich der Thugendhart denn nun diese Woche verlobt?«

Rosenstein biss sich auf die Unterlippe und setzte sich sehr gerade in seinem zerschlissenen Fauteuil auf.

»Ich pflege sämtliche in Wien erscheinenden Publikationen wenigstens oberflächlich zu studieren«, log er mit großer Würde.

Felix Trubic winkte ab; sie hatten alle ihre kleinen, nicht sonderlich gesellschaftsfähigen Laster. Viel mehr als Rosensteins Lesegewohnheiten interessierte ihn gegenwärtig der Titel der Kolumne, die Rosenstein aufgeschlagen hatte: Dr. Anatol Krauß – der Freitod, der keiner war?

»Leihen Sie mir für einen Augenblick Ihr Journal.« Ohne eine Antwort abzuwarten nahm er die Zeitschrift an sich und überflog die kurze Kolumne.

»Sieh einer an.« Felix’ Züge hatten einen Ausdruck spöttischen Hochmuts angenommen, hinter dem er echte Aufregung und Neugier gern verbarg. Wie um sicherzugehen, dass seine Sinne ihm keinen Streich spielten, besah er sich ein weiteres Mal das Polizeiprotokoll, das Judith Blum ihm überantwortet hatte, und gelangte zu der Gewissheit, dass die Zeugenaussage von jenem Fräulein Schönthal nahezu identisch war mit der Geschichte dieses Individuums, das vorgab, Mizzi Schinagl zu heißen; wenngleich sich Letztere, bemerkte Felix, der viel auf guten Stil in sämtlichen Bereichen des Lebens gab, eines deutlich unerfreulicheren Duktus bediente.

»Sind Sie heute Nachmittag frei, Doktor?«, fragte er und reichte seinem Kameraden die Zeitschrift.

Rosenstein versuchte sich an einer Geste, die wohl ein Nicken und Kopfschütteln zu einer allumfassenden Zuckung vereinen sollte.

»Ich wollte den Bericht über die Spukerscheinung am Kahlenberger Friedhof zu Ende bringen, aber …«

»Exzellent«, unterbrach ihn Felix. »Dann wären Sie vielleicht so freundlich, der Redaktion, die verantwortlich zeichnet für diese Abscheulichkeit hier, die Sie mit solcher Inbrunst lesen, zu telephonieren und sich zu erkundigen, ob« – er konsultierte das Polizeiprotokoll – »ein Fräulein Schönthal – unter welchem Pseudonym auch immer – für sie schreibt? Ich treffe Sie in einer Viertelstunde in meinem ehemaligen Bureau.«

Auf der Schwelle wandte er sich nach Rosenstein um. »Es ist doch noch mein Bureau?«, vergewisserte er sich.

Rosenstein, den Telephonhörer schon in der Hand, nickte langsam. »Ja. Soweit ich weiß, wollte es zwar letzte Woche dieser holländische Archivar beziehen, Vandebroek, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen …«

»Ich hatte das Vergnügen«, unterbrach ihn Felix knapp.

»Er meinte, Ihr Bureau hätte vorzügliche Schutzzauber, die ihm sehr gelegen kämen, zumal er sich gerade mit einem frühmittelalterlichen Grimoire beschäftigte«, fuhr Rosenstein ungerührt fort. »Es wurde ihm prompt verweigert. Ich denke, Sie werden den Raum unverändert vorfinden … von den Dokumenten und Unterlagen abgesehen, natürlich.«

»Gut.« Ohne sich mit einem Grußwort an den sichtlich verwirrten Rosenstein aufzuhalten, oder auch nur die Tür hinter sich zu schließen, hastete Felix nach draußen auf den Gang. Den Gedanken, dass er sich ein wenig wie ein gut abgerichteter Hund fühlte, der nach langer Zeit wieder das Jagdhorn vernahm, schob er energisch beiseite.

Der frühe Nachmittag bescherte uns den Besuch Katalins ältester Freundin. Josephine Karasek – Fräulein Fini für die Halbwelt – brachte nicht nur ihr neues Hündchen (ein winziges, lärmendes Tier, dessen krauses Fell sie mit allerlei Bändern schmückte), sondern auch den Tratsch der letzten Stunden uns zur Belustigung.

Immer wieder aufs Neue konnte es mich in Erstaunen versetzen, in welchen erlauchten Kreisen diese beiden Damen (obwohl keinePerson von Rang und Stand ihnen diese Anrede zugestanden hätte) verkehrten. Erst langsam hatte ich mich mit der Demi-Monde bekannt gemacht, jenem zuweilen glanzvollen, zuweilen tragischen Potpourri an Damen und Herren zweifelhaften Rufes, die zwar entschieden nicht zu der Gesellschaft gehörten, aber in ihr geduldet wurden, solange sie zum Amüsement gereichten. Und das taten sie oft, die Abenteurer und selbst ernannten Künstlerinnen, deren Metier doch nur die Varietébühne war, die Parvenüs, die Kurtisanen größeren und kleineren Stils.

Anders als Katalin, die versuchte, sich wenigstens gelegentlich einen Anstrich von Bürgerlichkeit zu geben (schon allein aus diesem Grund hielt sie sich schließlich eine Gesellschafterin), hatte Fräulein Fini eine Art Stil aus ihrem fragwürdigen Auftreten und ihrer mutwillig geschmacklosen Garderobe gemacht. Und damit überraschende Erfolge gefeiert, insbesondere bei den Herrn der gehobenen Bourgeoise, wenn diese erst nach Abenteuern strebten, und die über eine besondere Veranlagung zu verfügen schienen, Geschmacklosigkeit mit Esprit zu verwechseln.

Gemein war beiden Damen immerhin das Talent, sich als enge Freundinnen diverser großer Namen der Gesellschaft zu präsentieren, wie Fini soeben unter Beweis stellte.

»Immer noch keine Spur vom kleinen Vasilescu, man stelle sich vor!«, verkündete sie, während sie mit energischen Schnitten, für die das zierliche Obstmesser kaum geeignet war, einer Orange zu Leibe rückte. »Und der Marian ist Hals über Kopf hinaus auf seine Landgüter gefahren, grad jetzt zu Saisonbeginn. Was das für ein Bild gibt, man kann sich nur wundern!«

Während Katalin lautstark ihre Empörung über das fragwürdige Benehmen der Familie Vasilescu kundtat, schweiften meine Gedanken unweigerlich zu der frisch ausgelieferten Ausgabe von Salon&Sport. Würde es Reaktionen auf meine Kolumne geben? Oder hatte Frey im letzten Augenblick der Mut verlassen, sie abzudrucken? Ja, würde sich überhaupt irgendjemand dafür interessieren, wenn Mizzi Mysterien, nicht Liaisons aufdeckte?

Die halbe Nacht hatten diese und ähnliche Fragen mich schon wach gehalten; und war ich endlich in unruhigen Schlaf verfallen, so hatten wirre Träume mich gepeinigt. Träume vom Fallen, vom Fliegen und von dieser einen Melodie, jenem dunklen, schwermütigen Lied, das mich aufwühlte, in seinen Bann zog, das in ungekannten Worten zu mir sang.

»Bitt’schön, ein Herr lässt sich melden!« Hätte mir jemand gesagt, dass es ausgerechnet dieser harmlose Satz, vorgetragen durch ein Dienstmädchen, das aufgeregt ihre Schürze zerknüllte, sein würde, der mein Leben auf alle Zeit veränderte, ich hätte den Sprecher verlacht. In meinen Kolumnen freilich, da passierte derlei mit peinlicher Regelmäßigkeit: Ein Herr lässt sich melden, und schon tritt der galante Offizier, der reiche Erbe aus Übersee, vielleicht auch der charmante Schurke auf, um die biedere Existenz eines ganz und gar gewöhnlichen Mädchens in Unordnung zu bringen.

»Ein Herr? Ein Herr ohne Namen, wie’s scheint.« Katalin schürzte die Lippen. »Na, dass du ihn halt hereinführst!«

Lieselotte schüttelte den Kopf. »Das will er nicht. Aber er hat gesagt, dass er vom Grafen Trubic kommt …«

»Vom Trubic?« Fräulein Fini fiel eine Orangenspalte aus der Hand, nach der ihr kleiner Pudel sogleich schnappte. »Seit wann verkehrst du denn mit dem Trubic?«

Eine höchst legitime Frage; auch ich, die ich mich über Katalins weitreichenden Bekanntenkreis exzellent informiert wusste, hatte selbigen Namen gestern zum ersten Mal vernommen – aus Krysztofs Mund.

Geziert schlug sich Katalin den Fächer vors Gesicht.

»Na, direkt intim bin ich nicht mit ihm«, räumte sie ein. Ein aufschlussreiches Bekenntnis, wenn man ihre großzügige Definition dieses Wörtchens kannte: Zuweilen reichte eine kurze, beliebige Plauderei schon aus, um interessante Persönlichkeiten in den Stand Katalins »intimer Freundschaften« zu erheben.

»Seinen Vater selig, den hab ich besser gekannt. Ein charmanter Mensch war der, ein Jammer, dass er so früh hat von uns gehen müssen.« Katalin schlug ein Kreuz vor der Brust.

»Also, was schickt mir der Trubic namenlose Herren, die im Vorzimmer stehen bleiben wollen?«, wandte sie sich sodann an Lieselotte.

Die Wangen des Mädchens färbten sich blutrot, als es sagte: