8,99 €

Mehr erfahren.

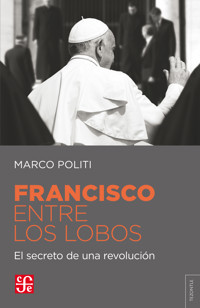

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Spanisch

En este libro, Marco Politi, periodista especializado en temas eclesiásticos, va más allá de los gestos fuera de protocolo y las frases polémicas recogidas por la prensa para mostrarnos la verdadera transformación que el papa Francisco, uno de los líderes más influyentes del planeta, busca llevar adelante en la iglesia católica cuya labor se encamina a reformar las estructuras del catolicismo romano, el estilo de vida de sus instituciones y la aproximación de la iglesia al mundo contemporáneo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 481

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Marco Politi (Roma, 1947) es escritor y periodista y uno de los más destacados expertos a nivel internacional en cuestiones vaticanas. En la actualidad, se desempeña como editorialista en II Fatto Quotidiano y colabora regularmente con distintos medios internacionales, entre ellos, la ABC, la CNN, la BBC, la Rai y France 2. Trabajó como cronista en el periódico italiano II Messaggero y entre 1993 y 2009 desarrolló su tarea periodística como vaticanista en La Repubblica.

Han sido traducidos al español los libros Su Santidad. Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo (1996), escrito junto con Carl Bernstein y éxito de ventas en numerosos países de Europa y América, y El adiós del papa Wojtyla (2007). Asimismo, es autor de los siguientes títulos: La confessione. Un prete gay racconta la sua storia (2000); II ritorno di Dio. Viaggio tra i cattolici d'Italia (2004); Io, prete gay (2006); La chiesa del no. Indagine sugli italiani e la libertà di coscienza (2009) y Joseph Ratzinger. Crisi di un papato (2011).

FRANCISCO ENTRE LOS LOBOS

TEZONTLE

Traducción deMARÍA JULIA DE RUSCHI

MARCO POLITI

FRANCISCOENTRE LOS LOBOS

El secreto de una revolución

MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAÑAESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - GUATEMALA - PERÚ - VENEZUELA

Primera edición en italiano, 2014 Primera edición en español, 2015 Primera edición electrónica, 2015

Diseño de tapa: Lía Martini Imagen de tapa: Giulio Napolitano / Shutterstock.com

Título original: Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione ISBN de la edición original: 978-88-581-1079-9 © 2014, Laterza & Figli. Todos los derechos reservados.

D.R. © 2015, Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. El Salvador 5665; C1414BQE Buenos Aires, [email protected] / www.fce.com.ar Carr. Picacho Ajusco 227; 14738 México D.F.

Comentarios y sugerencias:[email protected]

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-3331-6 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Agradecimientos

Prólogo

I. El olor de las ovejas

II. El miedo de Francisco

III. El golpe de Estado de Benedicto XVI

IV. Los secretos del cónclave antiitaliano

V. El fin de la Iglesia imperial

VI. Cara de párroco

VII. Caminar con quien no cree

VIII. Las párrocas escondidas

IX. Muerte frente al Vaticano

X. La autocrítica de un papa

XI. El programa de la revolución

XII. San Pedro no tenía un banco

XIII. Los enemigos de Francisco

XIV. La guerra de los cardenales

XV. La cuestión italiana

XVI. Un papado con un término

Índice de nombres

A Riccardo

El cardenal no entra en una corte.

Evitemos las intrigas, habladurías,

camarillas, favoritismos.

FRANCISCO

Agradecimientos

AGRADEZCO en especial a los colegas que me han permitido penetrar mejor en la realidad argentina de la que surgió Jorge Mario Bergoglio: E. Piqué, M. de Vedia, M. Varela, J. M. Poirier, G. Valente, P. Loriga y C. Martini Grimaldi me han orientado bien.

Ha sido invalorable la colaboración de M. Rust.

H. Fitzwilliam hizo aportes esclarecedores. En Roma siempre pude contar con la amistad de S. Izzo y de I. Scaramuzzi, el único en intuir con un día de anticipación la elección del nuevo papa.

Ha sido constante la asistencia de A. Szula, S. Garpol y P. Trico.

En el momento de la elección de Francisco se desataron polémicas en relación con el papel que desempeñó el futuro pontífice durante la represión en Argentina. Al respecto resulta indispensable la lectura de La lista de Bergoglio de Nello Scavo.

Prólogo

CUENTA la leyenda que san Francisco, cuando se encontró con el lobo, le predicó con dulzura. Conquistada por sus palabras, la bestia feroz inclinó la cabeza y lo siguió, mansa y obediente.

Los adversarios del papa Francisco, en cambio, no deponen las armas. Muchos son los obstáculos que el pontífice argentino encuentra todavía en la curia romana y en las jerarquías católicas de todo el mundo. Por inercia, porque se niegan a abandonar los hábitos del pasado, por apego a esquemas doctrinarios rígidos.

Gran parte del mundo católico, pero también muchos laicos, no quisieron reconocer entre los años 2005 y 2007 el callejón sin salida al que habían llevado a la Iglesia las repetidas crisis que tuvieron lugar durante el gobierno de Benedicto XVI. El refinado intelectual y teólogo, que París recuerda por su espléndido discurso en el Collège des Bernardins, no era solo incapaz por temperamento de dominar el liderazgo de una comunidad de 1.200 millones de fieles: en esos años se puso en evidencia la crisis radical de un papado concebido todavía como un poder absoluto. Y la crisis de una Iglesia que señala con el dedo.

Joseph Ratzinger había intuido, antes de ser elegido, que el catolicismo ya no podía gobernarse como una monarquía, pero –como en tantos otros casos– no tuvo el coraje de innovar.

Ya en el tercer año de su pontificado, el papa Francisco continúa recorriendo con determinación la vía de una reforma que apunta a una profunda remodelación de las estructuras del catolicismo romano, el estilo de vida de sus instituciones y la aproximación de la Iglesia al mundo contemporáneo. Se lo puede llamar revolución, una continuación del gran cambio producido por el Concilio Vaticano II.

Jorge Mario Bergoglio ara y siembra con la paciencia del jesuita y la madurez de un sacerdote y obispo que –absolutamente el primero entre todos los pontífices romanos– tiene la experiencia de haber vivido en una megalópolis como Buenos Aires, crisol de nacionalidades, condiciones sociales, religiones y corrientes de pensamiento muy disímiles. En este sentido no proviene en absoluto del “fin del mundo”. Por el contrario, ha vivido y trabajado en el corazón de la globalización y de sus problemas.

El pontífice argentino es consciente de haber puesto en marcha una empresa que supera el término de su pontificado. La cuestión no lo inquieta. Un cardenal, miembro de su consejo de la corona, afirma que Francisco escucha mucho pero da la impresión de “tener bien claro su proyecto en la cabeza”.

Su objetivo es involucrar a los obispos, al clero y a los fieles en el proyecto de cambio. No obstante, reformar la Iglesia católica es difícil y aún más cambiar los seculares mecanismos de poder de la curia romana. Los opositores son tenaces y entre bambalinas su agresividad se traduce en una creciente campaña de desautorización del papa. Su esperanza es que su pontificado termine pronto.

Al cerrar el sínodo de los obispos celebrando la misa por la beatificación de Pablo VI –el papa que llevó a buen puerto el Concilio–, Francisco aludió a los fariseos que “se plantean problemas de conciencia, sobre todo cuando se ponen en juego sus conveniencias, sus riquezas, su prestigio, su poder y su fama”.

Y subrayó que esto es algo que ha sucedido siempre.

I. El olor de las ovejas

JORGE MARIO BERGOGLIO desciende por las escaleras de la estación Bolívar, a dos pasos de la Catedral, y se sumerge en las entrañas de la línea E con destino a Plaza de los Virreyes. El tren se acerca lentamente con ruido a hierros viejos, los vagones cubiertos de grafitis. El arzobispo encuentra un lugar libre cerca de la salida y se sienta con una expresión seria, un poco melancólica, su expresión habitual. Nadie lo reconoce con su clergyman negro; no aparece con frecuencia en la televisión y evita las recepciones oficiales. El Gran Buenos Aires tiene 13 millones de habitantes, el centro urbano casi tres.

Hace calor en medio de la multitud oscilante que se hacina en el vagón. Alrededor de Jorge está quien rumia sus pensamientos, quien mira fijamente las paredes del túnel donde se alternan las luces de neón, quien, somnoliento, bambolea la cabeza, quien fija en el vacío una mirada resignada. Alguien –a pesar de su juventud– tiene en los ojos una expresión dura, feroz. Jorge está rodeado de madres con niños bien arrebujados, viejos de pie que el tren zarandea, muchos jóvenes que manipulan celulares.

En cada parada una sacudida y el chirrido ensordecedor de los frenos. Cuarenta minutos de metro en esa mezcla de razas, orígenes e historias que es Buenos Aires. Hijos y descendientes de españoles, italianos, rusos, chinos, sudafricanos, alemanes, franceses, nativos de América Central, inmigrantes sudamericanos de todas las nacionalidades. En los vagones se cruzan una clase media atenta al presupuesto familiar, jóvenes que sobreviven con una ocupación cualquiera y masas al borde de la indigencia.

El arzobispo Jorge Mario Bergoglio no utiliza auto ni chofer. También ha rechazado la elegante residencia arzobispal, y prefiere dos habitaciones en un tercer piso de la curia diocesana. El arzobispo sabe manejar; cuando era superior provincial de los jesuitas –en la década de 1970, en la época de la dictadura de Videla–, en más de una ocasión acompañó en auto a perseguidos políticos en busca de refugio o una vía de escape. Ahora no usa el auto. Desde que fue nombrado arzobispo auxiliar en 1992 y luego primado de Argentina, se sumerge en el flujo cotidiano de la gente en los medios de transporte públicos. Metro o colectivo* el autobús urbano. Incluso puede llegar a suceder que una mujer sentada a su lado, al ver su hábito negro, le pregunte: “Padrecito, ¿me confiesa?”. “Sí, claro” es la respuesta. Una vez en un colectivo una fiel devota no dejaba de contarle sus pecados, hasta que él la interrumpió cortésmente: “Bueno, dos paradas más y me bajo”.1

Plaza de los Virreyes, 35 escalones que tiene que subir con sus pies planos y su pierna dolorida. En lo alto de la escalera hay una virgencita de Fátima, adornada con flores frescas. Ahora Jorge se encuentra bajo un gran tinglado. Allí la atmósfera es sofocante en verano, fría y húmeda en invierno. Pacientemente todos esperan el Premetro, un destartalado trencito que se interna en los suburbios. No existe un prelado de la curia en el Vaticano, ni un cardenal presidente de una conferencia episcopal, ni un obispo de una de las tantas naciones en las cuales se ha establecido la Iglesia católica que esté acostumbrado a esta rutina exasperante.

Todavía dos paradas más y llega a la Villa Ramón Carrillo. Se llaman villas miseria los asentamientos instalados en condiciones precarias, o más púdicamente, villas de emergencia. En la estación, las vías están cubiertas de papeles y envases tirados a la buena de Dios. A pocos pasos empieza la barriada. Edificaciones ilegales dejadas a medio construir o ampliadas por sucesivos agregados. A pocos metros se interrumpe la calle asfaltada y se entra en tierra de nadie, caminos de barro y arroyuelos perpetuos con olor a cloaca. Allí se acaba la ley. Algún grupo de casas, más prolijas, embellecidas con macetas con flores en las ventanas, nos recuerda los suburbios pasolinianos. Más frecuente es el panorama de una urbanización primitiva e indiscriminada, en la que domina la sensación de que nos encontramos en un espacio más allá de todos los parámetros. “Aquí el Estado no existe”, dicen los curas del lugar, a pesar de que en la Villa Ramón Carrillo hay una escuela primaria y una sala de primeros auxilios.

A menudo las parroquias se ubican en los límites de los asentamientos, casi como para conservar una puerta de salida hacia la ciudad “normal”. En las orillas de otra barriada, la Villa 21, hay incluso un puesto de guardia presidido por jóvenes con el uniforme color caqui de la Prefectura Naval. Muchachones altos con chalecos antibalas. Paradójicamente su presencia acentúa la sensación de inseguridad. Muchos taxistas no quieren entrar en las villas. “Roban, asaltan” son las palabras que pasan de boca en boca. Pedro Baya, el párroco de la Virgen Inmaculada en la Villa Ramón Carrillo, no lo niega: “En ocasiones sentí las balas silbando a mi lado”, afirma con calma.

Jorge, porque así llaman los sacerdotes a su arzobispo, visita el barrio, todas las parroquias del barrio, año tras año. Varias veces por año. Para las fiestas patronales, para la procesión de Nuestra Señora, para un retiro espiritual, con motivo de alguna ocasión especial, para la reunión anual de los sacerdotes o de los docentes de las escuelas católicas de la zona. Participa de las procesiones, se detiene a hablar con la gente, en gran parte inmigrantes de Paraguay, Bolivia, Perú y del interior de Argentina. Está tan lejos de la imagen tradicional de un arzobispo-autoridad que al verlo por primera vez los fieles de la comunidad peruana se sintieron mal porque, relata el párroco Pedro, “no llegó en una limusina y acompañado de fanfarrias”.2

Bergoglio conoce uno a uno a los sacerdotes de su diócesis. Desde el comienzo de su tarea como arzobispo apuntala y refuerza la presencia de los sacerdotes en las villas. Las parroquias allí tienen dos o tres años. Cuando llegó para conducir la diócesis, eran 11; ahora son 23. Para ellos cuenta con una línea telefónica directa. Los sigue de cerca, los escucha, los ayuda y los asiste en los momentos de crisis personales. Acompaña, no juzga. Sabe que sus sacerdotes –como lo atestigua el padre Pepe Di Paola, durante años su vicario para los asentamientos– tienen confianza en él, se confían a él como no lo harían con otros obispos, le cuentan con sinceridad lo que viven y a menudo lo visitan en la Catedral, “no por obligación, sino para escuchar sus palabras espirituales”.3

Antes eran los sacerdotes quienes iban a la curia a ver al arzobispo, ahora es el arzobispo quien los va a ver a ellos. En esto radica la diferencia. Bergoglio, como dicen los sacerdotes, está “cerca”. Sean cuales sean los problemas o “el” problema. El momento en que un sacerdote enfrenta la encrucijada de su vida y se pregunta si vale la pena vivir su amor con una mujer de cara al mundo. En Buenos Aires circula la historia de un sacerdote que visita a Jorge y le confiesa su decisión de unirse a una compañera. De acuerdo, le responde el arzobispo, prepararemos los papeles para que abandones el estado clerical: “Pero espera un par de años antes de tener niños”. Pasados dos años, la relación se deshace, el exsacerdote regresa y confiesa haber entendido que su verdadera vocación es el sacerdocio. De acuerdo, le responde el arzobispo. Iniciaremos los procedimientos para la readmisión: “Pero primero vive como laico en castidad durante cinco años”. Hoy aseguran que es uno de los sacerdotes más estimados de la capital.

Jorge conoce las calles polvorientas de las barriadas, los árboles raquíticos, las miradas de los habitantes tanto afectuosas y alegres como desconfiadas y herméticas. Conoce las calles llenas de baches donde estacionan autos fuera de circulación, reparados mil veces. Reconoce a los niños que juegan junto a riachos, a una madre que espulga a su hija mientras los perros vagabundos deambulan perezosamente. Cada tanto un cuchitril con la ventana protegida con barrotes ostenta un cartel pretencioso: “Bebidas, helados, pan, detergente”. Más allá, sobre una puerta cerrada, una mano ha trazado la palabra “Internet”.

Jorge conoce las rejas que cubren obsesivamente puertas y ventanas, las galerías e incluso el minúsculo vestíbulo del verdulero. En la Villa Ramón Carrillo incluso la hornacina con la imagen de san Cayetano, patrono del pan y del trabajo, está cubierta por una red de metal tan tupida que la imagen casi no se ve. Lo mismo ocurre en las demás villas. Jorge está acostumbrado a ese sucederse desordenado de casas mal construidas, en las cuales, sobre un primer piso revocado, se ha edificado un segundo hecho de ladrillos, y encima un tercero. Balcones improvisados, habitaciones sin terminar y sin techo que por un año o dos quedan a cielo abierto y sirven de terraza para colgar la ropa. Bidones, pedazos de hierro, esqueletos de mesas y camas tirados en las calles. Más allá de un paso elevado se apiña una barriada aún más precaria llamada Villa Esperanza. Pasillos estrechos donde apenas pasa una persona. Sobre una celda de cemento se destaca un cartel: “Se vende”.

Durante siglos, en Buenos Aires el arzobispo siempre ha representado al “poder”. Simbólicamente la Plaza de Mayo reúne los poderes de la capital de la nación: la Casa Rosada (sede del gobierno nacional), la Catedral, el Palacio Municipal, el Ministerio de Economía. “Bergoglio –señala el padre Di Paola– nunca ha mirado la realidad desde la perspectiva de la Plaza de Mayo, sino desde los lugares del dolor, de la miseria, de la pobreza. Desde abajo, desde una villa o un hospital.”

Jorge les inculca a sus sacerdotes la idea de que no deben comportarse como funcionarios, sino ocuparse de las conciencias partiendo de su situación concreta, ejercitando “mucha misericordia en el confesionario”, facilitando el acceso a los sacramentos, “dando de inmediato las cosas de Dios a quien las pide”.4 Y dándolas gratis, porque el sacerdote no es el propietario de las cosas de Dios, sino su intermediario. Los sacerdotes lo saben, Jorge es duro con quien vuelve pesadas las relaciones con los fieles en base a reglas, obstáculos y burocracia eclesiástica.

Personalmente el arzobispo, que se confunde en la ciudad con un sacerdote cualquiera, está convencido de que el vínculo con los pobres constituye una riqueza espiritual y que entre ellos se puede encontrar una autenticidad y una sensibilidad particulares frente a Dios. La opción por los pobres –sancionada por las grandes asambleas episcopales latinoamericanas de los últimos cincuenta años, es decir, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida– para él es fundamental. No por razones ideológicas, sino por motivos profundamente religiosos. Ser pastores con “olor a oveja” es su fórmula.5 Esta idea no lo abandonará nunca a lo largo de su vida.

Jorge sabe que las villas son también un mundo violento, donde la brutalidad parece suspendida en el aire a pesar de la calma aparente de las mujeres sentadas frente a sus puertas, a los hombres repantigados en sillas bebiendo y charlando, a los niños que en Navidad –cuando en Buenos Aires es verano– chapotean alegres en pequeñas tinas de plástico. Jorge lo sabe bien, pero no se retrae, no tiene miedo.

En la Villa Ramón Carrillo, a pocos pasos de la parroquia, el zaguán ennegrecido de una casa es señal de la expedición punitiva de la familia de un niño que murió por una bala perdida en un enfrentamiento entre bandas. En otras partes pasan cosas peores. Una familia burguesa de Buenos Aires adopta una niña de una villa y descubre a través de sus dibujos y con la ayuda de una psicóloga que la pequeña fue testigo de un aborto y del feto arrojado como alimento para los perros.6

El párroco Pedro Baya lleva grabado en la memoria un día en que estaba bautizando. Justamente mientras administraba el sacramento junto al altar, de improviso se detiene frente a la puerta del cobertizo de la iglesia un ladronzuelo perseguido. La persona a quien le había robado lo tenía aferrado y lo molía a golpes en la cabeza con la culata de su revólver. “El muchacho estaba de rodillas y gritaba y su perseguidor, en cierto momento, le apuntó tomando el revólver con las dos manos y gritando: '¡Te mato, te mato!'. Dejé al bebé y corrí aterrorizado a detenerlo.” El muchacho, con la cabeza ensangrentada, se salvó, al borde de la muerte, y fue llevado al hospital. En el umbral de la iglesia quedó un gran charco de sangre. “Sangre infectada con sida –recuerda el párroco–, nos pusimos los guantes y empezamos a limpiar.”

Por esa puerta de hierro forjado, pintada de verde, Jorge ha pasado más de una vez. El párroco no tuvo el coraje de contarle lo sucedido. Pero el arzobispo ha escuchado tantas de estas historias, en lugares que conoce perfectamente. No es un mundo que descubre en los noticieros; conoce su olor, los rostros, forma parte de su vida.

Además de la violencia, la droga se ha arraigado en las villas. Los capos de la mafia viven en otra parte, en ambientes de lujo. Pero los peones del narcotráfico están aquí. Es el reino del paco, la droga de precio ínfimo –5 pesos o un poco más– que se obtiene de un derivado de la cocaína y que “te parte el cerebro”, dicen en Buenos Aires. Crea dependencia en muy poco tiempo y lo consumen sobre todo los más jóvenes. Muchachos de 13, 14 años, a veces menos. Los mismos que en un funeral abrazan afectuosamente al párroco, que siente bajo sus ropas el bulto duro de una pistola. Son adolescentes que para conseguir su dosis empiezan robando en sus propias casas y después, psicóticos, agreden al que pasa sea donde sea.

La droga es un problema básico, porque favorece la difusión de las armas entre los menores de edad. En 2009, los curas villeros intervinieron desafiantes en el debate nacional acerca de la despenalización de las drogas, con un duro documento de denuncia. Afirman que “en las villas existe una liberación y una despenalización de hecho”. El problema no son las villas miseria, explica el texto, sino el narcotráfico que las utiliza y se enriquece. El documento tuvo un gran impacto en la opinión pública. La reacción de los señores de la droga fue inmediata. “Desaparecé o SOS hombre muerto”, le grita al padre Pepe Di Paola un delincuente con la cara tapada que lo detiene en un callejón de la Villa 21 una noche de abril.7

El arzobispo no vacila y hace su denuncia y la reitera. Dos días más tarde, durante una misa celebrada en el pórtico de la Catedral, ataca públicamente a los “poderosos mercaderes de las tinieblas”, refiriéndose a las amenazas a su sacerdote. Pepe, de quien partió la iniciativa del documento, se siente protegido junto con los demás sacerdotes de la villa. “Prefiero morir yo antes de que te maten a vos”, le dice el arzobispo. Los narcotraficantes renuncian al asesinato, si bien poco después Pepe se verá obligado a irse de la Villa 21.

Jorge, descendiendo a las profundidades del metro o trepando a los colectivos con su portafolio negro en la mano, lleva consigo el recuerdo de todo. No es inconsciente, no es fatalista. Solo está convencido de que si quiere ejercer su función de “pastor que va detrás de sus ovejas”, no puede elegir los palacios, los autos, los choferes y las escoltas. Es consciente de que los narcotraficantes no se detienen ante nada, ni siquiera ante los príncipes de la Iglesia. En 1993, el cardenal mexicano Juan Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de Guadalajara en un ataque cuyos protagonistas fueron los despiadados sicarios del cártel de Tijuana. La investigación oficial etiquetó el asesinato de trágica fatalidad, como si el purpurado se hubiera encontrado en medio de los disparos cruzados de dos bandas rivales. A continuación salió a la luz el hecho de que funcionarios gubernamentales le habían advertido a Ocampo que mantuviera la boca cerrada y que no trascendiera la información con que contaba acerca de la connivencia entre narcotraficantes y políticos locales.

También el arzobispo Bergoglio recibe advertencias. Algunos sindicalistas le hacen saber, en el curso de 2012, que debe estar atento porque hay grupos que le desean la muerte y que quizá sea mejor no andar por la ciudad sin escolta. “Nunca dejaré la calle”, fue su respuesta.8 Idéntica reacción tuvo cuando sus curas villeros le advirtieron que podían secuestrarlo.

Jorge experimentó las dos caras de los suburbios. Violencia desenfrenada y profunda humanidad. Vio que en las aglomeraciones abusivas se encuentran personas simples, hambrientas de esperanza. Animadas por la solidaridad, imbuidas de una intensa devoción popular, felices a la hora de los festejos. Crear un comedor comunitario en una villa, sostuvo siempre el padre Pepe, es mucho más fácil que en un barrio acomodado. “Las mujeres cocinan, los hombres traen la materia prima, los jóvenes ayudan voluntariamente.” Entre las casas destartaladas, eternamente a medio construir, donde el Estado es una abstracción y del registro civil se dirigen siempre a los sacerdotes para saber el domicilio de las personas, las parroquias son centros de asistencia y de promoción de la ciudadanía.

En la Villa 21, al mediodía, la gente se acerca para retirar un poco de comida: pan, algo para acompañarlo, alguna fruta, todo ya preparado en pequeñas bolsas. Toto de Vedia, el párroco que sucedió a Pepe, los recibe a todos en una minúscula pieza tapizada de fotos, recuerdos, avisos manuscritos. Dos celulares, un perpetuo mate –la bebida nacional aromática y amarga–, una agenda colmada de anotaciones. Es una procesión sin fin. La madre que viene por la merienda escolar de su hijo, la madre asustada porque su hijo se ha entregado a la droga y a la calle, la madre que busca un trabajo para su hija, el muchacho al que hay que encontrarle una ocupación, la fiesta que hay que organizar en el centro de ancianos, las visitas a familias y enfermos, el aprovisionamiento de alimentos para situaciones de especial necesidad, la invitación a celebrar misa en el hospital psiquiátrico vecino, la construcción de una escuela en la villa, la mujer que necesita una silla de ruedas, las confesiones, más misas.

En la metrópolis que es Buenos Aires las villas, para las cuales el arzobispo ha instituido un vicariato exprofeso, no son barrios, son pequeñas ciudades. La Villa 21 tiene cuarenta mil habitantes, “60, 70 hectáreas –precisa Toto de Vedia– al margen del control de las instituciones”. Bajo los ojos del arzobispo han surgido en los asentamientos institutos para la finalización de la escuela secundaria, un centro para ancianos, centros antidroga, centros de formación profesional. Se organizan actividades deportivas para sacar de la calle a los drogadictos, se brinda ayuda escolar después del horario de clases de modo que los niños no queden librados a sí mismos. La creación del vicariato subraya la importancia estratégica que el arzobispo les atribuye a las tareas pastorales en esta zona.

Cada vez que llega a los suburbios, Jorge asiste al nacimiento de una nueva iniciativa. Cuando se baja del trencito urbano y a paso lento se dirige hacia la parroquia de la Villa Ramón Carrillo, la última que ha creado, ve cómo lentamente surge junto a la iglesia un anexo destinado a convertirse en un lugar para reuniones, ayuda escolar, cursos de formación profesional e incluso una pequeña farmacia. Lo construye, bajo la guía de un maestro mayor de obras, un grupo de treinta universitarios que cada sábado se acercan desde el centro de la ciudad. “También colabora un grupo de muchachos judíos con su rabino”, explica la voluntaria Mechi Guinle. Contribuye con su camión incluso un vecino de la villa de fe evangélica. Los fieles de la comunidad evangélica, que cuentan con un templo y un par de casas de oración en el asentamiento, conviven con el párroco católico sin problemas. Frente a la iglesia, una pancarta azul proclama: “María, ayúdanos a creer que lo imposible es posible”.

Jorge se siente cómodo en estas parroquias de los suburbios desesperados. Son casas de Dios que ha visto crecer o ha contribuido a crear. Para los inmigrantes de regiones todavía más abandonadas la iglesia se convierte en un rincón de esperanza. En la Villa 21, donde es importante la presencia de los inmigrantes paraguayos, la parroquia toma el nombre de su Virgen de Caacupé. La iglesia parece un garaje de cemento y rebosa de imágenes de Nuestra Señora. Cada una tiene su historia y su poder de intercesión, empezando por la de Guadalupe. En el fondo de la iglesia, un gran mural muestra una multitud festiva en peregrinaje hacia el santuario de Caacupé. Más allá hay un nicho vidriado con una imagen de Jesús. Y un gran crucifijo. Y una estatua de Cristo que muestra su corazón misericordioso. Y un cuadro de don Bosco. Y una imagen del padre Carlos Mugica, el sacerdote intelectual de la Villa 31 de Retiro, comprometido con el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, asesinado en 1974 por las brigadas anticomunistas de la Triple A. Y una estatua de san Roque y su perro. Y en un rincón detrás del altar, una especie de gruta rodeada de flores de papel de todos los colores que alberga a un Niño Jesús de pie frente a la cruz y a su alrededor fotos de los fieles de la parroquia.

Jorge siente la calidez de estas explosiones de fe popular, sonríe al ver la placa de madera que testimonia “el bautismo [de la iglesia llevado a cabo] el 8 de octubre de 2009 por el obispo monseñor Jorge Mario Bergoglio”. Jorge se siente feliz al ver a las mujeres que rezan en silencio en los bancos de la iglesia, mientras los niños corretean en el cobertizo adyacente. A sus sacerdotes les repite sin cesar: “La Iglesia no está para controlar a la gente, sino para acompañarla allí donde está”. Antes de su llegada, los sacerdotes que tenían una parroquia en la ciudad se ocupaban también de una porción de suburbio. Ahora sucede lo opuesto: a los párrocos de los asentamientos se les confía también una parroquia en un barrio de clase media.

Jorge, que ya tiene edad para jubilarse, ignora que su vida enfrentará un cambio radical. Cada uno “nace” en un momento particular. Karol Wojtyla se templó en el teatro clandestino contra la ocupación nazi y trabajando en las canteras de piedra y en la fábrica Solvay. Benedicto XVI se formó en las aulas universitarias. Pío XII y Pablo VI crecieron en las habitaciones de la Secretaría de Estado del Vaticano. Juan XXIII maduró entre los ortodoxos de Bulgaria y los musulmanes de Turquía.

Jorge Mario Bergoglio renace en sus viajes en metro, observando la ciudad desde sus vísceras, midiendo a pie el espacio entre las precarias casillas.

II. El miedo de Francisco

LLUEVE sobre el Palacio Apostólico. La Plaza de San Pedro se encuentra constelada de paraguas. La tarde del 13 de marzo de 2013 está saturada de humedad. Todos miran hacia la Capilla Sixtina, donde los 115 cardenales electores están buscando al sucesor de Benedicto XVI.

En la chimenea de la cual se elevará el humo se ha posado una gaviota. Permanece allí durante horas. Las gaviotas evocan el mar abierto, el océano. Más prosaicamente, llegan durante años a la Ciudad Eterna, siguiendo el curso del Tíber en busca de alimento. Temprano por las mañanas se las escucha chillar como si Roma fuera un puerto.

Se supone que el cónclave será largo. La noche anterior el cardenal de París André Vingt-Trois habló de una “media docena de cardenales” todavía en debate.1 A la cabeza parece que está el arzobispo de Milán, Angelo Scola, pero no se excluye un papa brasileño, canadiense o húngaro.

La multitud en la plaza espera con paciencia, tensa. La tarde del día precedente, el martes 12 de marzo, la procesión solemne de los cardenales vestidos de púrpura había hecho su entrada en la Capilla Sixtina. Han jurado guardar el secreto y no “prestar jamás apoyo o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención” de autoridades seculares, grupos o individuos. “Prometo, me obligo y juro. Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano”, afirma cada uno de los purpurados, y a las 17:39 el maestro de ceremonias del papa, Guido Marini, pronuncia el “extra omnes”, afuera todos, mientras se cierra la gran puerta de acceso a la capilla.

No hay ventanas a la altura de un hombre, están todas muy arriba, bajo el techo. Y han sido tapiadas. En el gran espacio que domina el Juicio final de Miguel Ángel, los cardenales están sentados en doble fila frente a largas mesas cubiertas de terciopelo rojo. Todavía hay olor a madera fresca. Las sillas, elegantes, están tapizadas de color champán.

Ningún otro santuario del poder podría comparársele. Ni siquiera el Kremlin o la Ciudad Prohibida en Beijing. Ningún emperador de millares de súbditos es elegido con ritos tan sobrios y, no obstante, misteriosos, en un ámbito tan perfecto, recubierto de frescos tan impresionantes. “El encuentro con el Cristo del Juicio Universal –recuerda el cardenal Angelo Bagnasco– produce un escalofrío. Cuando se cierra la puerta, quedamos solos nosotros y Él.”2

En el momento de la votación cada cardenal escribe en secreto el nombre elegido en una papeleta, la dobla para que no sea visible y lentamente se encamina hacia el fondo de la capilla. Pasa junto al atril que ostenta los evangelios y se acerca a la mesa de la presidencia donde se encuentran las tres urnas del cónclave. Una para depositar las papeletas, otra para las papeletas ya escrutadas y la tercera, provista de una pequeña llave, para ser eventualmente llevada a los purpurados que se encuentren tan enfermos como para no poder abandonar sus lechos.

Detrás de la mesa de la presidencia se yergue el antiguo altar de mármol. Enfrentando, como los altares de antes, la pared donde descuella el fresco del Juicio. Allí Benedicto XVI celebró voluntariamente una misa en latín, en tácita polémica con los opositores al antiguo rito preconciliar. En esa ocasión se deslizó de su dedo el anillo del poder papal y rodó por el piso. Todo un presagio.

En el vestíbulo, que termina frente a un enrejado de mármol y hierro forjado, se han ubicado las dos estufas. Una redonda para quemar las papeletas electorales, la otra cuadrada para los cartuchos fumígenos que garantizan un humo blanquísimo o negrísimo.

Los escalones que separan el vestíbulo del área donde están sentados los cardenales están cubiertos por una plataforma inclinada. Oficialmente para favorecer a los purpurados más ancianos, pero en realidad para esconder la tecnología necesaria destinada a descubrir celulares u otros medios electrónicos que podrían comunicar con el exterior. Desde la época de Pablo VI se recurre a la tecnología de última generación para proteger el secreto absoluto del cónclave. Un sistema de ondas electromagnéticas aísla la capilla y todo el espacio adyacente.

La gaviota sigue siempre en el mismo lugar. Como si el día no fuera propicio para asistir a la fumata blanca. La noche anterior, el martes, la fumata a las 19:41 después del primer escrutinio había sido negra. Nadie esperaba otra cosa. El primer escrutinio sirve de termómetro para medir las fuerzas en juego.

Este es el cónclave de los indecisos. Ellos harán inclinarse la balanza a favor del vencedor. A diferencia de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, no hay un candidato que se destaque netamente de los demás. Como Joseph Ratzinger: gran teólogo, estrecho colaborador del papa Wojtyla, hombre de pensamiento, idóneo interlocutor de la cultura contemporánea.

Mientras los cardenales votan, dos jóvenes mujeres militantes del movimiento contestatario Femen protestan en la Plaza de San Pedro. Una de ellas lleva escrito en grandes letras sobre el torso desnudo: “No más pedófilos”. Así transcurre el primer día.

El miércoles por la mañana, en la segunda jornada del cónclave, a las 11:40 sale de la chimenea un denso humo negro, señal de que también el segundo y el tercer escrutinio no han arrojado ningún resultado. Los electores son 115, dos tercios de los cuales, es decir, 77 votos, son necesarios para decidir la elección. Muchos piensan que harán falta tres días para llegar a un acuerdo sobre el sucesor de Ratzinger, algo así como las ocho votaciones previas a la elección de Karol Wojtyla. Pero la declaración del portavoz papal, Federico Lombardi, resulta sibilina: “Quizás en las próximas horas tendrá lugar la elección del sucesor”.3

La tarde transcurre con lentitud. La pausa para el almuerzo en la residencia de Santa Marta es un momento en el cual se producen discretos contactos entre los cardenales electores. Invitaciones apenas insinuadas a desistir de una candidatura, sugerencias alusivas a hacer converger los votos en determinado papable, cálculos veloces acerca de la oportunidad de mantener un paquete de sufragios a favor de un candidato provisorio, el pedido in extremis de información acerca de un cofrade. Un cónclave es siempre una mezcla sutil de espiritualidad, estrategia, inspiración religiosa y capacidad de maniobrar. Encontramos a los king makers, a los creadores de papas y a los grandes consejeros capaces de encauzar los votos.

De este intervalo el cardenal Bagnasco recuerda un clima muy distendido. “No advertí a mi alrededor la urgencia de llegar de inmediato a un resultado.” No obstante, durante el almuerzo hubo un movimiento subterráneo para desplazar votos. Algunos purpurados, terminada la comida, tuvieron la sensación de que se perfilaba una aceleración. El cardenal Antonio Maria Vegliò, hasta hacía pocas horas escéptico en cuanto a la posibilidad de un resultado rápido, se manifiesta de pronto seguro de que el desenlace es inminente: “En el cónclave me sentía como una pluma en las manos del buen Dios”.4

Entre la segunda y la tercera votación Bergoglio se ubica a la cabeza, superando los cincuenta votos.5 La noche anterior su connacional el cardenal Leonardo Sandri, su antiguo compañero de seminario en Buenos Aires y ahora prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, le ha dado ánimo: “Prepárate, querido amigo”.6 Sentado en medio de los demás comensales, Bergoglio experimenta emociones contrastantes. Una gran, inexplicable paz junto con una “oscuridad total, una profunda oscuridad acerca de todo lo demás”.7

En el atrio de la basílica vaticana la tarde transcurre con lentitud. Hacia las 18 crece el nerviosismo. La multitud en la plaza entiende que tampoco en el cuarto escrutinio se ha llegado a un acuerdo. Una parte de los cardenales, al comienzo de la jornada, no tenía todavía las ideas claras. El cardenal Donald Wuerl de Washington había previsto: “El cónclave no será breve... no hay todavía definiciones claras sobre los candidatos”.8

A partir de las 18:30 la multitud está cada vez más inquieta. Cada minuto que pasa parece más probable un resultado positivo. Bajo el cielo gris un farol ilumina la chimenea de la Sixtina.

Y de pronto, a las 19:06, sale primero un humo grisáceo, luego cada vez más blanco hasta volverse blanquísimo. El grito de la multitud llega hasta los tejados. Luego se produce un silencio extraño. Todos esperan el nombre del elegido. La tensión crece, porque pasa el tiempo y nada sucede.

El tiempo se hace largo, larguísimo. Decenas de miles de feligreses y curiosos, apiñados bajo los paraguas, contemplan fijamente el balcón de la basílica esperando que se abran las cortinas para el anuncio del nuevo pontífice. Circulan los pronósticos. El cónclave –contrariamente a las previsiones– fue muy breve, prácticamente una elección relámpago. Entre los observadores se difunde el interrogante de si la rapidez de la elección no presagia el nombre de Scola.

El arzobispo de Milán, antes patriarca de Venecia, entró al cónclave con el apoyo de un poderoso aparato propagandístico. Le atribuyen entre 35 y 40 votos de entrada. Es un pastor, un organizador, un intelectual que dialoga con los ortodoxos y con el mundo islámico a través de la revista Oasis, que él mismo ha fundado. Fue rector de la Pontificia Università Lateranense. Se lo señala como un exponente convencido de la visión de la Iglesia y del mundo propugnada por Benedicto XVI. Junto con Ratzinger formó parte de la revista Communio, surgida para contrarrestar el reformismo de vanguardia de los teólogos del Vaticano II reunidos en torno a la publicación trimestral Concilium. Ya papa, Ratzinger transfiere a Scola de la sede patriarcal de Venecia a la sede arzobispal de Milán. Conducir la diócesis más grande de Europa le da visibilidad. Una elección –no pedida por Scola– que muchos católicos critican en voz baja, porque termina por disminuir el prestigio de la sede patriarcal.

El domingo antes del cónclave el Corriere della Sera publica en su primera página un artículo titulado “La esperanza de un pontífice italiano”. La elección del arzobispo de Milán representa casi un providencial rescate nacional y, para la Iglesia, una benéfica salida de la crisis del pontificado ratzingeriano. Esperando el acontecimiento los adherentes a Comunión y Liberación, el movimiento en el cual se ha formado el cardenal, han afluido en masa a Roma.

Mientras abajo la multitud espera, en la Capilla Sixtina se ha producido un alza vertiginosa de votos a favor de Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.

No lo detiene ni siquiera el incidente del cuarto escrutinio, que tuvo lugar al mediodía, cuando un anciano cardenal se equivoca y pone en la urna dos papeletas. La votación queda anulada, porque resulta en un voto de más en relación con los 115 votantes. Se vuelve a votar de inmediato. Bergoglio, que empezó con unos veinte votos el primer día, escrutinio tras escrutinio ve crecer constantemente sus votos, como una bola de nieve, hasta llegar a los noventa sufragios.9 Muchos más de los 77 necesarios. Más de los 84 votos recibidos en 2005 por Joseph Ratzinger.10 “Fue como un grifo que se abría cada vez más”, confiesa un cardenal.

En el cónclave precedente, en el cual salió elegido Benedicto XVI, Bergoglio fue el protagonista. Punto de referencia de la coalición reformadora encabezada por el cardenal Carlo Maria Martini, enfermo de Parkinson y, por lo tanto, inimaginable como sucesor de Juan Pablo II, que murió doblegado por la misma enfermedad. Al tercer escrutinio Bergoglio había totalizado cuarenta votos contra los 72 de Ratzinger.11

Luego se retiró cediendo el paso al cardenal alemán, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No quería ser utilizado como cabeza de ariete del grupo antiratzingeriano. Y tuvo miedo. Además las relaciones de fuerza internas en el cónclave de 2005 no le daban ninguna chance.

Esta vez no pensaba volver a la palestra. Al embarcar el 26 de febrero en un vuelo directo de Buenos Aires a Roma de Alitalia, el cardenal ocupa su asiento en la fila 26, junto a una salida de emergencia para poder extender mejor las piernas, y les repite a sus amigos, que antes de partir habían intentado sondear sus proyectos: “Quédense tranquilos. No existe la más mínima posibilidad de que sea elegido papa”.12 No obstante, en Argentina había quienes pensaban lo contario. El padre Alejandro Russo, rector de la Catedral de Buenos Aires, antes de su partida le había dicho: “Cuando en el cónclave escuche eminentísimo Bergoglio 75, eminentísimo Bergoglio 76, eminentísimo Bergoglio 77 y estallen los aplausos, acuérdese de mí...”.13 También uno de sus colaboradores, al despedirlo, le dice: “Quizás ha llegado su momento”.14 Bergoglio no lo cree así, elude la cuestión. Pero en esos días de incertidumbre después de la renuncia de Benedicto XVI, hablando con un abogado conocido suyo, afirma inesperadamente: “Si soy elegido, sabré qué hacer”.

Ahora, el 13 de marzo de 2013, mientras en la Sixtina el cardenal Giovanni Battista Re, elegido para presidir el cónclave, le pregunta si acepta la elección, el purpurado argentino responde sin vacilaciones con un claro sí. “Vocabor Franciscus in memoriam sancti Francisci de Assisi” [Me llamaré Francisco en memoria de san Francisco de Asís], pronuncia claramente en latín. Y no obstante, cuenta un participante del cónclave: “¡Solo a último momento se dio cuenta de que la elección se hacía realidad!”.

“Bergoglio, durante el escrutinio, estaba sentado en la primera fila –recuerda otro cardenal–, con el rostro serio, con una seriedad serena.” Muchos cardenales electores se sorprendieron de que inesperadamente todo se hubiera consumado: “En el momento del voto decisivo sentimos alegría. La rapidez nos dio una sensación de alivio... No estaba programado”.

Otro testigo agrega que un estremecimiento los recorrió cuando Bergoglio anunció el nombre que había elegido. “Por las filas de los purpurados pasó algo así como una descarga eléctrica. Entendimos que presenciábamos un cambio de espiritualidad. Francisco significa cruz, alegría, pobreza.” Él mismo les cuenta a los periodistas el momento crucial del cónclave:

Durante la elección tenía junto a mí al arzobispo emérito de San Pablo, el cardenal Cláudio Hummes... ¡un gran amigo! Cuando la cuestión se ponía un poco peligrosa, él me confortaba. Y cuando los votos sumaron los dos tercios, llegó el acostumbrado aplauso, porque había sido elegido papa. Y él me abrazó, me besó y me dijo: “¡No te olvides de los pobres!”. Y esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres... pensé en Francisco de Asís... pensé en las guerras, mientras el escrutinio seguía hasta terminar con los votos. Francisco es el hombre de la paz. Y así llegó el nombre a mi corazón: Francisco de Asís.15

En su corazón, el recién elegido lleva también una palabra: misericordia. El primer día del cónclave el cardenal alemán Walter Kasper, autor de un pequeño volumen titulado La misericordia,16 se lo regala en su traducción al español. “Este es el nombre de nuestro Dios. Sin misericordia estamos perdidos”, exclama Bergoglio.

En el cónclave Francisco empieza a transgredir las reglas tradicionales. Cuando se va a cambiar, rechaza la camisa de lino blanco (roquete), la muceta roja y la estola. Rechaza la cruz de oro y conserva la suya de hierro. Exige ponerse solo la túnica papal blanca, que Juan Pablo II convirtió en un símbolo usándola en sus viajes por el mundo.

Investido con los paramentos pontificios, recibe de pie y no sentado en el trono la promesa de obediencia de los cardenales. Rechaza las genuflexiones. “Quiso el abrazo”, destaca explícitamente un purpurado presente. Pero lo primero que hace, al ver en un rincón de la Sixtina la silla de ruedas del cardenal indio Ivan Dias, es acercarse a él para abrazarlo.

“Que Dios los perdone”, se desahoga Bergoglio con los cardenales que lo han elegido. La expresión parece ser un clásico, la había pronunciado ya Albino Luciani cuando se convirtió en Juan Pablo I.

Antes de asomarse al balcón de la basílica, Francisco experimenta de pronto una gran turbación. Casi un vértigo. Las últimas horas las ha pasado en un estado de ánimo oscilante. Al abandonar la Sixtina, pasa a través de las filas de los cardenales, “sin mirar ni a derecha ni a izquierda... tenía los ojos bajos, la mirada seria, no sonreía, no decía nada, como si llevase un peso enorme”, relata monseñor Dario Viganò, responsable del Centro Televisivo Vaticano. Sale, da unos pocos pasos y entra en la Capilla Paulina, donde ya se había preparado para él una especie de pequeño trono con un reclinatorio. Bergoglio se detiene en cambio en el último banco, toma del brazo al cardenal Jean-Louis Tauran y al vicario de Roma Agostino Vallini y los acerca a él. Se pone a rezar de rodillas “como si estuviese saldando cuentas consigo mismo frente a Dios”.17

Es una larga plegaria. “Mi cabeza estaba completamente vacía y me había invadido una gran angustia...”, le confesará Bergoglio a Eugenio Scalfari. “Cerré los ojos y ya no sentí ninguna angustia, ninguna emoción. En cierto punto me invadió una gran luz, duró un instante que me pareció larguísimo.”18 Después de la plegaria, afirma Viganò, se “levantó y desde ese momento fue otro”.

En el cónclave de 2005 –comenta un purpurado veterano– Bergoglio se sintió incómodo por la oposición a Ratzinger, a quien estimaba. No se sentía preparado. “Ahora estaba preparado”, precisa uno de sus colaboradores en Buenos Aires, que lo había estado observando a su regreso de ese cónclave. “En 2005 se sintió llamado por Dios, pero tenía miedo. Ahora era como cuando en la Biblia el Señor llama a los profetas una segunda vez...” Afuera, en la Plaza de San Pedro, la gente no resiste más. Mientras se prolonga la espera, Bergoglio llama a su predecesor, pero no logra hablar con él porque nadie escucha el teléfono. Benedicto XVI está mirando la televisión. Finalmente se abren las puertas del balcón y aparece el protodiácono, el cardenal Jean–Louis Tauran. “Habemus Papam”, anuncia con su acento francés, “Georgium Marium Sanctae Romane Ecclesiae cardinalem Bergoglio...”. La multitud aplaude de alegría, pero la ovación queda contenida por la incertidumbre en relación con el personaje. ¿Quién es Bergoglio?

Pero basta que Tauran proclame su nombre, “Francisco”, para que de la plaza se eleve un estruendo. A Francisco lo conocen todos, Francisco es el Poverello, un nombre pleno de sentido para los creyentes y los no creyentes. Mientras se cierran las puertas del balcón, se multiplican abajo los cantos rítmicos: “Francesco... Francesco... Francesco...”.

El primer papa del Nuevo Mundo es un jesuita argentino de origen piamontés. Ha elegido un nombre nunca usado por los pontífices romanos, un nombre que es lo contrario del poder. Elimina de inmediato el apelativo de Francisco I que le quieren dar en la curia. No desea números junto a su nombre como los reyes o los emperadores.

Ya pasadas las 8 de la noche, el papa Francisco aparece en el balcón de la basílica. De blanco y solo con lo esencial. El rostro serio y curioso, enmarcado por los anteojos, la mirada dirigida hacia abajo donde bulle una inmensa muchedumbre humana. La mano derecha apenas levantada. Con pocas palabras da un vuelco radical a un estilo milenario. “Buenas noches”, saluda. De pronto extiende la mano izquierda casi como tocando a la multitud. Reza. Agradece. Pide que recen por él. Humano como Michel Piccoli en el filme Habemus Papam, tranquilo como un párroco de barrio, contemporáneo entre contemporáneos. A los cardenales que lo han elegido, que lo han ido a buscar “casi al fin del mundo”, los llama hermanos. Ya no más “señores” cardenales o “eminentísimos” como decían Ratzinger y Wojtyla. Él mismo nunca se define como pontífice.

Su primer gesto es un padrenuestro, un avemaría y un gloria para “nuestro obispo emérito, Benedicto XVI”. Con él rezan en voz alta en la penumbra vespertina decenas de miles de hombres y mujeres, rodeados por el abrazo de la columnata de Bernini. “Les agradezco la acogida”, dice con simplicidad.19

Pero el gesto que estremece todos los ánimos y traspasa todas las pantallas del mundo es la pausa que hace antes de impartir la bendición urbi et orbi:

Y ahora quisiera dar la bendición –pronuncia lentamente, con voz serena, baja, sin ningún intento de seducir al auditorio–, pero antes, antes, les pido un favor. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, les pido que ustedes recen para que el Señor me bendiga... la oración del pueblo, pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración de ustedes por mí.20

Y se hace un emocionante silencio en la Plaza de San Pedro. “Se me puso la piel de gallina”, recuerda un sacerdote.

Francisco se inicia así como papa. El miedo que sintió antes de asomarse y comenzar su gobierno se ha disipado. “Me gusta mucho el nuevo papa”, balbucea una joven creyente de esa Alemania que ha rechazado al papa alemán. Un sacerdote de allende los Alpes, mirando la pantalla, cuenta que tuvo la sensación de que “allá en el Vaticano ha aparecido un hombre semejante a un sacerdote, cercano a sus preocupaciones, sus esperanzas, su vida cotidiana”. En otro lugar, simples fieles estallan en llanto frente a la televisión.

Una peregrina de la Umbría, viendo el domingo siguiente cómo estrecha en su abrazo a un enfermo rígido y contrahecho y al escuchar su “buen almuerzo” final, resume: “Al decir buenas noches, se pone a nuestro nivel. Abrazando el cuerpo de un minusválido, participa del dolor de cada uno de nosotros. Al desearnos un buen almuerzo, muestra que entiende que para muchos llegar a comer se ha convertido en un problema”. “La gente respira nuevamente”, comenta un sacerdote milanés.

El nuncio en Venezuela, Pietro Parolin, destinado a convertirse en el nuevo secretario de Estado, registra de inmediato el cambio de atmósfera. “De una Iglesia sitiada, con mil problemas [...] que parecía un poco enferma, pasamos a una Iglesia que se ha abierto.”21 A partir de ese 13 de marzo, Francisco no abandona ya el imaginario de la gente. Ocho años después de la muerte de Juan Pablo II vuelve al escenario del mundo un papa que conquista los corazones y las mentes de sus contemporáneos.

En Castel Gandolfo un hombre de cabellos blancos, el rostro demacrado, precozmente envejecido, sigue por televisión la aparición del nuevo pontífice. Es Joseph Ratzinger, el papa emérito. Sin él esta elección no podría haberse realizado. Cuando abdica, el exsecretario de Wojtyla, el cardenal Stanislao Dziwisz, dijo que “no se desciende de la cruz” del pontificado. Como si la suya fuera una deserción.

No es verdad. Benedicto XVI no es un fugitivo. Ratzinger hizo una demostración de fuerza, abriéndole las puertas al futuro.

III. El golpe de Estado de Benedicto XVI

SIN RATZINGER no hay Francisco. Sin la renuncia de Benedicto XVI no se hubiera producido en el catolicismo el viraje histórico que representa un papa del Nuevo Mundo.

El 11 de febrero de 2013, durante un consistorio de rutina consagrado a la canonización de los ochocientos mártires de Otranto –asesinados por los turcos por no querer convertirse al islam–, Benedicto XVI abdica. Por la tarde un rayo espectacular se descarga sobre la punta de la cúpula de San Pedro. Símbolo indeleble de un acontecimiento extraordinario. “Un gesto de ese género –admite perturbado el cardenal alemán Joachim Meisner– estaba más allá de lo que yo podía imaginar.”1

Paul Poupard, purpurado francés, durante muchos años presidente del Consejo para la Cultura, comenta retrospectivamente: “El shock del breve pontificado de Juan Pablo I, que duró treinta días, induce al cónclave de 1978 a hacer un paréntesis después de medio milenio de papas italianos. El shock de la renuncia de Benedicto XVI les infunde a los cardenales el valor necesario para mirar más allá del océano”.2

El papa Ratzinger, sostiene Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y director de L'Osservatore Romano, ya tenía en mente la posibilidad de una renuncia en el momento de su elección. Las primeras huellas se encuentran en la encíclica Deus caritas est, firmada el 25 de diciembre de 2005, apenas ocho meses después de su asunción. Quien es un “instrumento” en las manos del Señor, advierte el pontífice alemán, no puede pensar en actuar solo. “Es Dios quien gobierna el mundo, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y mientras Él nos dé la fuerza.”3 Cuando era cardenal, Ratzinger ya había afrontado el problema. En 2002, ante el empeoramiento del Parkinson de Juan Pablo II, había comentado: “Si el papa [Wojtyla] se diera cuenta de que ya no puede seguir adelante, entonces seguramente renunciaría”.4

Más atrás en el tiempo, recordando en 1978 al difunto Pablo VI, el entonces arzobispo Ratzinger manifestó que el papa Montini, cuando cumplió 75 años y luego cuando cumplió 80, había “luchado intensamente con la idea de renunciar”. Y en este punto, el futuro pontífice alemán se abandona a reflexiones destinadas a resurgir cuando sube al trono de San Pedro: “Podemos imaginar cuán pesada debe haberle resultado la idea [...] de no tener más privacidad. De estar encadenado hasta el fin, con el propio cuerpo que cede, a una tarea que exige día tras día el pleno y constante compromiso de todas las fuerzas de un hombre”.5

La idea, casi oprimente, del esfuerzo que representa el desempeño papal a las puertas de la vejez, acompaña constantemente a Benedicto XVI. Joseph Ratzinger en ningún momento quiso ser papa, no hizo nada para llegar a serlo; al contrario, lo padeció por su sentido del deber. “Cuando se hizo el recuento de los votos decisivos en el cónclave –recuerda Poupard, elector en 2005–, Ratzinger sonreía con tristeza.” El pontífice alemán vivió el acontecimiento como “la aproximación de una guillotina” y en el instante crucial le gritó al Señor: “Tú me has querido. Tú me debes ayudar”.6

Joseph Ratzinger es una figura trágica. Detrás de su comportamiento frío, su reluctancia a entrar en contacto con la multitud, se esconde una personalidad tierna, tímida, de gran delicadeza, dotada de humorismo y de ese temperamento risueño de fondo que es una característica de los alemanes del sur. Una persona de “desarmante simplicidad y una rara sensibilidad”, capaz de “crear relaciones sin poner nunca incómodo al interlocutor”, recuerda su secretario Alfred Xuereb, que siguió al servicio del papa Francisco.

Por cierto, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger había sido duro con los teólogos reformistas. Pero como pontífice se propuso testimoniar una fe vivida con alegría, expresión de amor por Dios y por el prójimo, no la aplicación de un paquete de prohibiciones. Una fe que no abandona a nadie en los desiertos de la vida y hace volver a las personas perdidas “a la amistad con el Hijo de Dios”.7 El objetivo de su pontificado es poner nuevamente a Cristo en el centro de la existencia cristiana. Porque Dios “no está cerrado en su Cielo” mirando desde lo alto a la humanidad, sino que es un Tú con el cual se puede entrar en contacto, un rostro real “visible en Jesucristo”.8 Una vez más, pocos días después de renunciar, Benedicto XVI insiste en este concepto que ha constituido el núcleo de su misión: “El deseo [...] de ver el rostro de Dios es innato en cada hombre, también en los ateos. Y nosotros tenemos, tal vez de un modo inconsciente, ese deseo de ver sencillamente quién es Él [...] quién es para nosotros [...]. Ese deseo se realiza siguiendo a Cristo”.9