4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

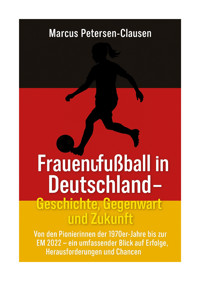

Dieses Buch erzählt die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland – von den Anfängen auf Wiesen und Bolzplätzen bis zu den großen Erfolgen bei Welt- und Europameisterschaften. Es zeigt die Hürden, die Spielerinnen überwinden mussten, und wie sich der Sport Schritt für Schritt professionalisiert hat. Leser erfahren von den ersten Nationalspielerinnen, von historischen Momenten wie der EM 1989 oder der WM 2003 und von aktuellen Entwicklungen in Bundesliga und Nationalteam. Das Buch macht Mut, für Gleichberechtigung im Sport einzutreten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Frauenfußball in Deutschland

Untertitel:

Von den Anfängen bis zur Gegenwart – Geschichte, Erfolge und Herausforderungen

Vorwort:

Frauenfußball hat in Deutschland einen langen Weg zurückgelegt. Von einer Zeit, in der Frauen auf Wiesen spielten, weil sie offiziell nicht in Vereinen spielen durften, bis zu vollen Stadien bei Weltmeisterschaften – die Entwicklung ist beeindruckend. Dieses Buch möchte die Geschichte und den Wandel des Frauenfußballs in Deutschland erzählen. Sie erfahren, wie sich der Sport über Jahrzehnte verändert hat, welche Hürden Spielerinnen überwinden mussten und welche Erfolge gefeiert werden konnten. Das Buch richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die mehr über diese spannende Reise erfahren möchten. Jede Seite erzählt ein Stück der Geschichte, von den Verboten der 1950er-Jahre bis zu den modernen Ligen, die heute im Fernsehen zu sehen sind. Es soll nicht nur informieren, sondern auch Mut machen, für Gleichberechtigung im Sport einzutreten.

Freundliche Grüße,

Marcus Petersen-Clausen

https://www.Köche-Nord.de

Haftungsausschluss:

Dieses Buch wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernommen werden. Alle Beschreibungen der historischen Ereignisse und Entwicklungen dienen der Information und sind keine wissenschaftlichen Fachtexte. Besonders wichtig: Dieses Buch wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) geschrieben. Der Autor, Marcus Petersen-Clausen, hat die Inhalte mit einer KI erstellt, überprüft und für den Druck aufbereitet. Das Buch soll einen leicht verständlichen Überblick geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine offizielle Darstellung des Deutschen Fußball-Bundes oder anderer Institutionen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Die Anfänge des Frauenfußballs in Deutschland

Kapitel 2 – Die Aufhebung des Verbots und die ersten offiziellen Spiele

Kapitel 3 – Die Entstehung der ersten Frauen-Nationalmannschaft und das erste Länderspiel

Kapitel 4 – Die ersten Erfolge: Europameisterschaft 1989 und der Beginn einer Erfolgsgeschichte

Kapitel 5 – Die 1990er-Jahre: Professionalisierung, Bundesliga und neue Vorbilder

Kapitel 6 – Der internationale Durchbruch: Weltmeisterschaft 2003 und der Beginn einer goldenen Ära

Kapitel 7 – Titelverteidigung 2007: Deutschland schreibt Geschichte

Kapitel 8 – Die Heim-Weltmeisterschaft 2011: Erwartungen, Druck und ein bitteres Aus

Kapitel 9 – Umbruch und Neuaufbau: Die Generation nach Birgit Prinz

Kapitel 10 – Olympisches Gold 2016: Der Höhepunkt der Ära Silvia Neid

Kapitel 11 – Neue Gesichter, neue Trainerin: Die Ära Steffi Jones

Kapitel 12 – Neustart unter Martina Voss-Tecklenburg: Der Weg zur WM 2019

Kapitel 13 – Die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich: Hoffnung, Fortschritt und ein knappes Scheitern

Kapitel 14 – Die Corona-Jahre: Stillstand, Herausforderungen und neue Chancen

Kapitel 15 – Die Europameisterschaft 2022: Ein Sommer der Euphorie

Kapitel 16 – Der Weg zur Weltmeisterschaft 2023: Erwartungen, Vorfreude und Vorbereitung

Kapitel 17 – Die Weltmeisterschaft 2023: Von der Euphorie zum frühen Aus

Kapitel 18 – Aufbruch nach der Enttäuschung: Der Blick auf Olympia 2024

Kapitel 19 – Bundesliga im Aufwind: Professionalisierung und Zuschauerrekorde

Kapitel 20 – Vorbilder und Identifikationsfiguren: Wie Spielerinnen eine neue Generation inspirieren

Kapitel 21 – Mädchenfußball in Deutschland: Nachwuchsförderung und Chancen

Kapitel 22 – Gleichberechtigung im Fußball: Kampf um gleiche Chancen und Bezahlung

Kapitel 23 – Medienpräsenz und Vermarktung: Wie der Frauenfußball sichtbar wird

Kapitel 24 – Die Rolle der Fans: Leidenschaft, Unterstützung und neue Fankultur

Kapitel 25 – Internationale Vergleiche: Wo steht der deutsche Frauenfußball heute?

Kapitel 26 – Trainerinnen und Trainer: Die Köpfe hinter dem Erfolg

Kapitel 27 – Verletzungen, Rückschläge und Comebacks: Der lange Weg zurück auf den Platz

Kapitel 28 – Mentale Stärke: Psychologie im Frauenfußball

Kapitel 29 – Technik und Taktik: Die Evolution des Spiels

Kapitel 30 – Die Rolle der Bundesliga-Vereine: Talentschmieden und Motor der Entwicklung

Kapitel 31 – Frauenfußball und Gesellschaft: Vorurteile, Akzeptanz und Wandel

Kapitel 32 – Große Turniere als Meilensteine: Wie EM und WM den Frauenfußball verändert haben

Kapitel 33 – Infrastruktur und Trainingsbedingungen: Von Ascheplätzen zu modernen Leistungszentren

Kapitel 34 – Sponsoring und Wirtschaft: Geld, das den Unterschied macht

Kapitel 35 – Internationale Stars in der Bundesliga: Bereicherung und Herausforderung

Kapitel 36 – Die Zukunft des Frauenfußballs: Visionen, Chancen und Herausforderungen

Kapitel 37 – Die Rolle der Medien in der Zukunft: Zwischen Streaming, Social Media und TV

Kapitel 38 – Die Bedeutung der Schulen und Universitäten: Bildung und Fußball Hand in Hand

Kapitel 39 – Die Rolle der Politik: Förderung, Unterstützung und Gleichstellung

Kapitel 40 – Die Verbindung zwischen Männer- und Frauenfußball: Chancen durch Zusammenarbeit

Kapitel 41 – Pionierinnen des Frauenfußballs: Die Heldinnen der ersten Stunde

Kapitel 42 – Schiedsrichterinnen und Fair Play: Die unsichtbaren Heldinnen des Spiels

Kapitel 43 – Die Fans der Zukunft: Junge Generationen und neue Erwartungen

Kapitel 44 – Digitalisierung und Innovation: Neue Wege für Training und Spielanalyse

Kapitel 45 – Nachwuchsförderung 2.0: Wie die nächste Generation ausgebildet wird

Kapitel 46 – Integration und Vielfalt: Der Frauenfußball als Ort der Inklusion

Kapitel 47 – Die Rolle der UEFA Women’s Champions League: Bühne für die besten Spielerinnen Europas

Kapitel 48 – Medienarbeit der Spielerinnen: Zwischen Vorbildfunktion und öffentlicher Aufmerksamkeit

Kapitel 49 – Ehemalige Spielerinnen als Trainerinnen und Funktionärinnen: Die zweite Karriere im Fußball

Kapitel 50 – Nachwort: Der Weg geht weiter

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Linkverzeichnis

50 ausführliche Stichpunkte über den Frauenfußball in Deutschland und seine Entwicklung:

Kapitel 1 – Die Anfänge des Frauenfußballs in Deutschland

Wenn man heute die vollen Stadien bei großen Turnieren sieht, die jubelnden Fans und die professionelle Berichterstattung, kann man kaum glauben, dass der Frauenfußball in Deutschland lange Zeit verboten war. In den frühen 1950er-Jahren war Fußball eine reine Männersportart. Frauen, die Lust hatten zu spielen, mussten sich heimlich treffen. Sie fanden sich auf Wiesen, Bolzplätzen oder manchmal sogar auf Schotterflächen zusammen, nur um gemeinsam dem Ball nachzujagen. Viele von ihnen hatten keine richtigen Fußballschuhe, sondern spielten in Turnschuhen oder sogar barfuß. Für sie war der Sport vor allem Freude, Gemeinschaft und ein Stück Freiheit.

Doch 1955 kam der harte Rückschlag: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschloss, dass Frauen offiziell nicht in Vereinen Fußball spielen durften. Begründet wurde das Verbot damit, dass Fußball dem „Wesen der Frau“ widerspreche und „ihre Gesundheit gefährde“. Das klingt heute unglaublich, war aber damals der offizielle Standpunkt. Statt Unterstützung bekamen die Spielerinnen Hohn und Spott. Es war gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass Frauen Fußball spielten. Trotzdem ließen sich viele nicht entmutigen. Sie organisierten inoffizielle Turniere, spielten auf Sportfesten oder gründeten eigene Freizeitmannschaften.

In dieser Zeit war es oft schwierig, überhaupt an einen Ball oder an Ausrüstung zu kommen. Männervereine wollten ihre Plätze nicht hergeben, und Sponsoren gab es für Frauenfußball schon gar nicht. Dennoch war die Leidenschaft groß. Viele Frauen erzählten später, dass diese Jahre der heimlichen Spiele sie besonders zusammengeschweißt haben. Es entstand eine Art Untergrundbewegung: Frauen, die sich heimlich trafen, um Fußball zu spielen, wurden zu Pionierinnen.

Der gesellschaftliche Druck blieb groß. Eltern verboten ihren Töchtern manchmal das Mitspielen, weil sie Angst hatten, dass sie als „unweiblich“ angesehen würden. Auch die Medien berichteten damals kaum oder machten sich lustig über das „Fußballspiel der Damen“. Trotzdem wuchs langsam das Interesse. Immer mehr Frauen entdeckten den Sport für sich, und irgendwann war der Druck so groß, dass der DFB nicht mehr anders konnte.

Im Jahr 1970 kam dann die Wende: Der DFB hob das Verbot auf. Ab diesem Zeitpunkt war es Frauen offiziell erlaubt, in Vereinen Fußball zu spielen. Das war der Startschuss für eine neue Zeit. Die Bedingungen waren allerdings noch lange nicht gleich: Frauen mussten mit kleineren Bällen spielen, und die Spiele waren auf 70 Minuten begrenzt, statt wie bei den Männern auf 90 Minuten. Aber die Basis war gelegt, und von hier aus begann eine Entwicklung, die den Frauenfußball Stück für Stück sichtbarer machte.

Dieses erste Kapitel ist wichtig, weil es zeigt, dass der Weg zum heutigen Frauenfußball kein leichter war. Die Pionierinnen der 1950er- und 1960er-Jahre haben den Grundstein gelegt, auf dem alles andere aufbaut. Ohne ihren Mut gäbe es heute keine Bundesliga, keine Nationalmannschaft und keine großen Erfolge auf internationaler Bühne.

Anregung: Überlegen Sie, wie man heute jungen Mädchen den Zugang zum Fußball noch leichter machen könnte, damit sie nicht – wie damals – gegen Widerstände kämpfen müssen.

Kapitel 2 – Die Aufhebung des Verbots und die ersten offiziellen Spiele

Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes im Jahr 1970, das Verbot für Frauenfußball aufzuheben, war ein Wendepunkt. Sie fiel nicht von selbst, sondern war das Ergebnis eines immer größer werdenden Drucks aus der Gesellschaft. Immer mehr Frauen wollten spielen, immer mehr Vereine meldeten Interesse an. Schließlich musste der DFB reagieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Mit der Entscheidung von 1970 erhielten Frauen erstmals die Möglichkeit, offiziell in Vereinen Fußball zu spielen und an einem geregelten Spielbetrieb teilzunehmen.

Doch die Bedingungen blieben zunächst sehr ungleich. Die DFB-Offiziellen legten genaue Regeln fest: Der Ball musste kleiner und leichter sein als der Ball der Männer, die Spiele wurden auf 70 Minuten begrenzt, und das Tragen von Stollenschuhen wurde für Frauen zunächst verboten. Selbst die Halbzeitpause war länger, weil man davon ausging, dass Frauen mehr Zeit zur Erholung bräuchten. Diese Vorgaben zeigen, wie tief die Vorurteile damals noch saßen.

Trotz dieser Einschränkungen war die Stimmung in den Vereinen euphorisch. Plötzlich konnten die Spielerinnen auf richtigen Plätzen trainieren, sie bekamen Trikots, und es gab Schiedsrichter, die ihre Spiele offiziell leiteten. In vielen Städten gründeten sich die ersten Frauenabteilungen in den großen Traditionsvereinen. Manche dieser Teams entstanden aus reiner Begeisterung: Spielerinnen brachten Freundinnen, Schwestern oder Kolleginnen mit, um genügend Leute für eine Mannschaft zusammenzubekommen.

Die ersten offiziellen Spiele waren oft kleine Sensationen. Zuschauer kamen nicht nur, um die neuen Teams anzufeuern, sondern auch aus Neugier. Viele wollten sehen, „wie das aussieht, wenn Frauen Fußball spielen“. Anfangs war der Ton auf den Rängen manchmal spöttisch, doch schon nach wenigen Spielen wandelte sich das Bild. Die Fans sahen, dass die Spielerinnen ehrgeizig, technisch stark und voller Kampfgeist waren. Es war nicht länger nur ein „Spaßspiel“, sondern echter Wettkampfsport.

1974 fand die erste inoffizielle deutsche Meisterschaft statt, und schon bald gab es einen geregelten Spielbetrieb in den Regionalverbänden. Besonders im Westen und Süden Deutschlands entstanden starke Teams. Für die Spielerinnen bedeutete diese Zeit eine Mischung aus Aufbruch und Improvisation: Trainingszeiten mussten oft mit den Herrenmannschaften geteilt werden, Kabinen waren knapp, und die meisten Spielerinnen zahlten ihre Ausrüstung aus eigener Tasche.

Trotz dieser Schwierigkeiten entwickelte sich eine erste Generation von Vorbildern. Namen wie Anne Trabant-Haarbach, die das erste offizielle Länderspieltor für Deutschland schoss, wurden bekannt. Für viele Mädchen war es das erste Mal, dass sie sahen: Es ist möglich, Fußball nicht nur heimlich oder aus Spaß zu spielen, sondern richtig, mit Trikot, Schiedsrichter und Fans.

Diese Jahre zwischen 1970 und Ende der 1970er-Jahre waren entscheidend. Sie legten den Grundstein für die weitere Entwicklung und machten klar: Frauenfußball ist gekommen, um zu bleiben. Aus einem Sport, der einst verboten war, wurde ein Sport, der nun Stück für Stück seinen Platz in der deutschen Fußballwelt fand.

Anregung: Diskutieren Sie, wie Vereine und der DFB weiterhin aktiv gegen Vorurteile vorgehen könnten, um Frauenfußball noch sichtbarer zu machen.

Kapitel 3 – Die Entstehung der ersten Frauen-Nationalmannschaft und das erste Länderspiel

Mit der Aufhebung des Verbots Anfang der 1970er-Jahre begann eine Phase, in der der Frauenfußball in Deutschland immer stärker organisiert wurde. Die Spielerinnen, die sich jahrelang heimlich auf Wiesen und Bolzplätzen getroffen hatten, konnten nun offiziell in Vereinen trainieren. Aus dieser neuen Struktur entstand bald der Wunsch nach einer eigenen Nationalmannschaft. Wenn die Männer regelmäßig Länderspiele austrugen und auf internationaler Ebene an Welt- und Europameisterschaften teilnahmen, dann sollte es auch für Frauen eine Nationalauswahl geben.

Der Deutsche Fußball-Bund reagierte, wenn auch zögerlich. 1982, also mehr als ein Jahrzehnt nach der Aufhebung des Verbots, stellte der DFB erstmals eine offizielle Frauen-Nationalmannschaft auf. Diese Entscheidung war ein wichtiger Meilenstein, denn sie gab dem Frauenfußball eine ganz neue Sichtbarkeit. Plötzlich gab es eine Mannschaft, die Deutschland international vertreten durfte – ein Traum, der für viele Spielerinnen bis dahin undenkbar gewesen war.

Das erste offizielle Länderspiel fand am 10. November 1982 in Koblenz statt. Gegner war die Schweiz. Für die Spielerinnen war es ein ganz besonderes Ereignis: Sie bekamen erstmals den Adler auf der Brust, sie reisten gemeinsam an, wurden von Medien begleitet und erlebten den vollen Ablauf eines Länderspiels – von der Hymne bis zum Anpfiff. Die Anspannung war riesig, aber auch der Stolz. Die Zuschauer im Stadion waren neugierig, viele sahen zum ersten Mal ein Frauenfußballspiel auf diesem Niveau.

Deutschland gewann dieses erste Länderspiel mit 5:1. Es war ein emotionaler Sieg, der für die Spielerinnen mehr bedeutete als nur drei Punkte oder ein gutes Ergebnis. Es war ein Symbol: Sie hatten sich ihren Platz im deutschen Fußball erkämpft. Besonders in Erinnerung blieb Anne Trabant-Haarbach, die das allererste Tor in der Geschichte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erzielte. Sie wurde damit zur Pionierin und ihr Name ist bis heute eng mit dem Beginn der Frauen-Länderspielgeschichte verbunden.

Doch auch wenn der Sieg gefeiert wurde, waren die Bedingungen noch weit entfernt von dem, was man heute gewohnt ist. Die Spielerinnen erhielten keine hohen Prämien, sondern für diesen historischen Sieg einen Kaffeepott und ein Bügeleisen als Geschenk. Diese kleine Anekdote zeigt, dass der Frauenfußball damals noch nicht ernsthaft professionalisiert war. Die Spielerinnen waren Amateure, viele arbeiteten oder studierten nebenher und mussten Urlaub nehmen, um an den Spielen teilnehmen zu können.

Trotzdem war dieser Startschuss entscheidend. Ab diesem Moment wurde der Frauenfußball in Deutschland offiziell von der höchsten Ebene unterstützt. Die Nationalmannschaft bestritt weitere Spiele, und nach und nach stieg das Niveau. Es wurde mehr trainiert, die Taktik wurde anspruchsvoller, und die Spielerinnen wurden fitter.

Die ersten Jahre der Nationalmannschaft waren noch geprägt von wenig Medieninteresse und überschaubaren Zuschauerzahlen, aber sie waren notwendig, um den Frauenfußball Schritt für Schritt aufzubauen. Ohne diese Pionierinnen gäbe es heute keine ausverkauften Stadien, keine Millionen vor dem Fernseher und keine Weltmeistertitel.

Diese Zeit steht für Mut, Beharrlichkeit und Leidenschaft. Sie zeigt, dass Fortschritt oft langsam kommt, aber dass er sich lohnt. Mit jedem Spiel, das die Nationalmannschaft bestritt, wuchs die Anerkennung. Immer mehr Mädchen fanden in den Spielerinnen Vorbilder, und immer mehr Vereine begannen, eigene Mädchenmannschaften aufzubauen. Die Basis für den späteren Erfolg war gelegt.

Anregung: Stellen Sie sich vor, Sie wären Trainerin – wie würden Sie die erste Nationalmannschaft aufstellen, um schnell Anerkennung zu gewinnen?

Kapitel 4 – Die ersten Erfolge: Europameisterschaft 1989 und der Beginn einer Erfolgsgeschichte

Die 1980er-Jahre waren eine Phase des langsamen, aber stetigen Aufbaus. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestritt immer mehr Länderspiele, und das Spielniveau stieg spürbar. Was zunächst ein Experiment war, entwickelte sich Schritt für Schritt zu einer ernstzunehmenden Mannschaft. Das große Ziel war klar: Eines Tages wollte man nicht nur mitspielen, sondern auch Titel gewinnen.

Die Europameisterschaft 1989 in Deutschland war der Moment, an dem dieser Traum Wirklichkeit wurde. Es war erst das dritte Turnier dieser Art, und der Frauenfußball war international noch immer im Schatten des Männerfußballs. Doch für die Spielerinnen war es eine einmalige Chance, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Deutschland war Gastgeberland – das bedeutete kurze Wege, mehr Fans in den Stadien und erstmals auch eine breitere mediale Berichterstattung.

Das Turnier begann mit Spannung. Die Nationalmannschaft spielte sich von Spiel zu Spiel weiter nach vorn. Trainer Gero Bisanz hatte es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die nicht nur technisch und taktisch gut war, sondern auch mental stark. Spielerinnen wie Silvia Neid, Heidi Mohr und Doris Fitschen prägten diese Zeit und wurden zu bekannten Gesichtern.

Der große Moment kam am 2. Juli 1989 im Finale in Osnabrück. Deutschland traf auf Norwegen, ein Team, das damals als sehr stark galt. Es war ein hart umkämpftes Spiel, doch die deutsche Mannschaft spielte konzentriert und kämpfte bis zum Schluss. Am Ende stand es 4:1 – Deutschland war erstmals Europameister. Die Spielerinnen fielen sich in die Arme, einige weinten vor Freude, andere konnten ihr Glück kaum fassen.

Dieser Sieg war nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern ein kultureller Meilenstein. Er zeigte, dass Frauenfußball nicht nur ein Randphänomen war, sondern begeistern konnte. Plötzlich berichteten Zeitungen und Fernsehsender über die Nationalmannschaft. In den folgenden Wochen stieg die Zahl der Mädchen, die sich bei Vereinen anmeldeten, spürbar an. Überall in Deutschland sah man, dass dieser Sport ernst genommen werden musste.

Ein Detail, das oft erzählt wird, ist die Siegerehrung: Anstelle von Pokalprämien oder großen Geldsummen erhielten die Spielerinnen ein Kaffeeservice. Das wirkt aus heutiger Sicht fast absurd, zeigt aber, wie weit der Frauenfußball damals noch von echter Professionalität entfernt war. Trotzdem war das Turnier ein Wendepunkt: Zum ersten Mal erlebten die Spielerinnen, dass ihre Leistung auf nationaler Ebene gefeiert wurde.

Mit dem EM-Sieg 1989 begann eine Erfolgsgeschichte, die in den kommenden Jahren fortgesetzt wurde. Deutschland wurde zu einer dominanten Kraft im europäischen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft gewann nicht nur weitere Titel, sondern etablierte sich als Vorbild für andere Nationen. Die Spielerinnen inspirierten eine ganze Generation von Mädchen, die nun sahen: Fußball ist auch unser Sport, und wir können auf höchstem Niveau gewinnen.

Die EM 1989 war also mehr als nur ein Titel. Sie war der Beweis, dass die Entscheidung von 1970 richtig gewesen war und dass der Frauenfußball eine Zukunft hatte. Dieser Triumph war der Startschuss für eine Ära, die den Frauenfußball in Deutschland endgültig aus dem Schatten holte und ihn auf die Landkarte des internationalen Sports setzte.