Freies Theater im Westen E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

“Verloren bin ich! Mein erster Europa-Besuch lag gerade hinter mir. Ich saß wieder in der Maschine nach New York. Was hatte ich dort eigentlich zu tun? Ohne College-Abschluss oder eine andere Ausbildung gehörte ich als schwarzer, schwuler Junge nirgendwo hin. Wie sollte es mit meinem Leben weitergehen?” Ernest Martin erinnert sich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VORWORT

Alles nur Theater in den 60er Jahren? Nein, nicht alles! Im Westen war viel Neues, ja Grundsätzliches in Bewegung gekommen, auch auf Bühnenbrettern, die die Welt bedeuten.

Aber kaum jemand nahm das alles bundesweit wahr. Bis zu den 2000er Jahren galten ausschließlich die Regeln der Print-Medien hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Kulturbetriebs. Tageszeitungen hatten das Monopol. Was in der Stadt passierte, war und blieb lokal. Manchmal erschienen Kulturberichte über die Aktivitäten der lokalen Freien Theaterszene, überregional aber höchst selten. Der Spiegel aus Hamburg brachte ein einziges Mal eine Story über die Düsseldorfer Bühne. Auch der WDR aus Köln war mal da. Verdammt lang her.

Als die digitale Welle um die Jahrtausendwende erstmals so allumfassend um den Globus schwappte, gerieten journalistisch beachtete lokale Kulturereignisse gar ins Vergessen. Keine Zeitung digitalisierte diese im Nachhinein. Die Archive verstaubten. Auch die Ereignisse selbst verblassten.

Eine private Webseite war der Anfang, um die Ereignisse in der Düsseldorfer Bühne um Ernest Martin herum in Erinnerung zu bringen, sie aus dem Vergessen zu nehmen. Es folgte die Veröffentlichung via Wikipedia. Nicht viel später, im Herbst 2017, kam eine Ausstellung im Theater-Museum Düsseldorf hinzu: „Bühne. Wie alles begann“. Nun noch das vorliegende Buch.

Henning Fülle, Dramaturg und Kulturforscher, klärt im ersten Kapitel, warum die Bühne überregional (fast) immer unter dem Radar blieb. Trotz großer Produktionen und begeisternder Erfolge über mehr als zwanzig Jahre in der Stadt. Aber auch auf Tourneen. Im ganzen Lande. Ebenfalls in den Nachbarländern.

Wolfgang Niehüser, Germanist und Schreiber, präsentiert die komplette Werkschau der Bühne, erläutert und beschreibt. Er kennt die Hintergründe der ungewöhnlichen, mitunter erleuchtenden Produktionen aus vielen Gesprächen mit Ernest Martin, dem Gründer und Regisseur des Ensembles.

Die frühen Impulse des allgemeinen Aufbruchs in Düsseldorf aber kamen wohl aus der dortigen Kunstakademie. Dann aus der (elektronischen) Musik. Auch aus Kino-Sälen. Ebenso aus den Theaterwelten mit deutlich schwächeren Reichweiten und geringeren Halbwertszeiten. Jens Prüss, Schriftsteller und Feuilletonist, kennt alle Strömungen, fast alle Akteure. Hier erzählt er gute Storys.

Und da Leben und Arbeiten nicht zu trennen sind, riskiert Ernest Martin, Bühne-Gründer & Bühne-Regisseur & JuTA-Intendant, seine biographischen Erinnerungen, eine offene Erzählung. Diese 86 Lebensjahre sind locker abendfüllend, persönlich und durchaus auch ein bisschen weise.

Ein Buch über eine Freie Theater Gruppe aus Düsseldorf, aus so einem engen Segment? Klar! Spannend. Beeindruckend. Beispielhaft. Machbar. ‚Book On Demand‘ erlaubt uns gezielte Lieferung. Just in time. Alles Theater!

Karl Heinz Bonny. Herausgeber.

Der Herausgeber war Mitbegründer des Trägervereins vom JuTA e.V., 'Junges Theater in der Altstadt', in 1984 und arbeitet seit Ende der 70er Jahre in der Verlags- und Medienszene. Zuerst als Fachredakteur, später als Verlagsmanager, heute als Medien-Berater und Verleger.

INHALT

Ernest Martin – ein verkannter Pionier des Freien Theaters Von Dr. Henning Fülle, Berlin

Die Bühne. Wie alles begann Von Dr. Wolfgang Niehüser, Münster

Chronik. Übersicht. Alle Stücke. Alle Spieler. 1965 – 1987

„Viele merken nicht, dass sie hinter Gittern leben“ Über den Theatermann Ernest Martin und andere Avantgardisten Von Jens Prüss, Düsseldorf

Flucht in die Zukunft. Ernest Martin. Der Theatermann. Erinnert sich. Von Ernest Martin, New York-Düsseldorf.

Bildergalerie eines Lebens

Ernest Martin in Düsseldorf – ein verkannter Pionier des Freien Theaters „avant la lettre“ Von Henning Fülle

Ja, auch der Verfasser muss bekennen, Ernest Martin nicht wahrgenommen zu haben, trotz aller Neugierde und Breitenforschung zur Entwicklungsgeschichte des Freien Theaters in Deutschland1. Erst die Anfrage, ein paar Worte zur Eröffnung der Ausstellung über Martin im Theatermuseum Düsseldorf2 zu sprechen – aus der Perspektive seiner Dissertation und des entstehenden Archivs des Freien Theaters3, an dem er mitwirkt – haben den Autor gleichsam „mit der Nase“ darauf gestoßen und ihm ein wenig die Schamröte über dieses Versäumnis ins Gesicht getrieben: Fand er doch in der künstlerischen Biografie Martins, die er dann recherchierte, ein frühes und „eigentlich“ besonders schlagendes Exempel für einige seiner grundlegenden Forschungsergebnisse zur Bedeutung der Produktionsweisen und künstlerischen Formen des Freien Theaters in der westdeutschen Theaterlandschaft. Und das war ihm bis dahin tatsächlich „durch die Lappen gegangen“ – um es sehr salopp zu formulieren.

Ernest Martin und seine Theaterarbeit sind in der Tat ein bedeutendes Exempel für die verschlungenen Wege der späten künstlerischen Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft. Er könnte beispielhaft für die Impulse stehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg „von außen“ nach Deutschland kamen – kommen „mussten“, da doch die Protagonist_innen der Modernisierung der Darstellenden Künste ins Zeitgenössische, die seit der Jahrhundertwende und während der Weimarer Republik gewirkt hatten, zuallermeist von den Nazis vertrieben, eingekerkert oder umgebracht worden waren: Brecht, Piscator, Kortner, Kurt Joos, Max Reinhardt – und ja, auch Werner Richard Heymann, Friedrich Holländer, Blandine Ebinger, Valeska Gert, die vor allem in Amerika mehr oder weniger gut oder dürftig ausgestattet weiter arbeiteten. Und dort wurden zum Beispiel an Piscators Dramatic Workshop an der New School for Social Research in New York 4 auch Julian Beck und Judith Malina ausgebildet, die mit dem Living Theatre in den 1960er und 1970er Jahren auch in Deutschland zu sehen waren und hier wesentliche Beispiele einer aufregenden neuen zeitgenössischen Theaterkunst zeigten, die hier als wichtige Impulse der notwendigen Erneuerung des Theaters wahrgenommen wurden.

Martin hat selbst wohl nicht am Dramatic Workshop teilgenommen - und was es bedeutet, dass er vom Living Theatre beeinflusst wurde, als er nach theaterwissenschaftlichen Studium in Washington seine „Lehrzeit“ am „East 6th Street Theatre“ absolvierte, wüssten wir gern noch etwas genauer als es die offiziöse Biografie auf seiner Website5 statuiert. Doch es scheint in der Tat genau so zu sein, dass der junge schwarze Theaterbesessene mit dem Nachwirken der emigrierten, vertriebenen Modernisierer der Theaterkunst in Berührung gekommen ist, bevor er 1962 die USA verließ, weil er sich dort nicht sicher fühlte und gewiss auch seine Chancen, sich beruflich als Künstler durchzusetzen, woanders als im „Land of the Free“ meinte suchen zu sollen.

Ernest Martin und seine Theaterarbeit sind ein bedeutendes Exempel für die verschlungenen Wege der späten ‚künstlerischen Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft‘

Es ist eine feine historische Ironie, dass die rassistische Unterdrückung der Schwarzen im freien Amerika der Nachkriegszeit den jungen Theatermacher, der, beeinflusst durch die vor dem Faschismus Geflüchteten, nach Europa vertrieb; wohin er also die „exilierten“ Impulse der Modernisierung gewissermaßen „re-importierte“, wie die Re-Migranten, die freilich im Nachkriegsdeutschland vielfach mit Argwohn behandelt wurden. Es hätte als schlagende Bestätigung für die wichtigsten Thesen der Untersuchung des Autors zum Freien Theater in Deutschland dienen mögen:

Die Modernisierung der Theaterkunst, die in Deutschland durch die Nazis unterdrückt und deren Protagonisten vertrieben und ermordet – zumindest mundtot gemacht – wurden, wird auch nach dem Kriege zunächst höchstens in kleinen Momenten und meist widerstrebend aufgenommen. Vielmehr wird unter dem Signum eines „geistigen Theaters“ in Westdeutschland die scheinbare Wiederkunft eines bildungsbürgerlichen Ideals propagiert und weitgehend durchgesetzt. Damit wird eine Abgenzung gegen die Instrumentalisierung der Kunst durch die Nazis vollzogen, dabei aber gleich alle Tendenzen der künstlerischen Modernisierung mit verdammt. (Und auch in der DDR bleibt Brechts „Berliner Ensemble“ als Träger und Produktionsweise eines „Theaters für das wissenschaftliche Zeitalter“ ein insulärer Einzelfall, der zwar durchaus nachhaltig Ausstrahlung und Wirkungen in der offiziösen Theaterpolitik des sozialistischen Realismus zeitigt, aber letztlich eine untergründige Strömung bleibt.)

So hätte also mit Ernest Martin, der Anfang der 1960er Jahre Theaterworkshops für Laien an der Volkshochschule in Wuppertal anbot und in Düsseldorf die „Bühne“ für experimentelles Theater aufmachte, beispielhaft gezeigt werden können, wie in (West-)Deutschland schon früh Modernisierungsimpulse „von außen“ aufgenommen werden, die im System der Stadt- und Staatstheater nach dem gewaltsamen Abbruch im tausendjährigen Reich und auch nach dem Krieg mit der Restaurierung der hochbürgerlichen Bühnenkultur weitgehend unterdrückt blieben: Die künstlerische Arbeit mit unverbildeten „Laien“ anstelle von Textsprechern und Verkörperungstechnikern, an einem Theater der Wahrnehmungskunst und an Themen, die die Protagonisten ebenso wie ihr Publikum beschäftigen. Und dies lange – fast zehn Jahre – vor dem politisierten Aufbruch aus der antiautoritären Revolte, die freilich die theatralen Formen als Kunstform nicht sehen wollte, sondern sie als politischrevolutionäre Praxis mit anderen Mitteln instrumentalisierte6.

Ernest Martin in Düsseldorf – ein verkannter Pionier des Freien Theaters „avant la lettre“

Theater war in jenen 1960er-Jahren in Westdeutschland vor allem eine hehre Kunst-Veranstaltung der bürgerlichen Gesellschaft mit hohem Bildungsanspruch

Aber: Ich habe in meinen Forschungen diese Pionier-Entwicklung nicht wahrgenommen und es ist nun mehr als nur interessant zu zeigen, woran das wohl gelegen haben mag – schärft dies den Blick für einige ganz wesentliche Aspekte der sehr widersprüchlichen und retardierten Entwicklungen der deutschen Theaterlandschaft.

Vordergründig scheint für das Versäumnis erst einmal die Tatsache verantwortlich zu sein, dass es für ‚alternative’ Theaterformen, zumal wenn sie mit Laien arbeiteten, im Westdeutschland der Nachkriegsepoche so gut wie keine überregionale Öffentlichkeit gab. Sie pflegten das Staats- und Stadttheater als Tempel der Hochkultur mit dem Selbstverständnis als „moralische Anstalt“, jenes Programm der Verquickung von Aufklärung und Bildung des Nationalstaates für das aufkommende Bürgertum gegen den dynastischen Feudalismus, das Friedrich Schiller 1784 entworfen hatte7. Dabei war es, wenn von TheaterKUNST die Rede war, in gut aufklärerischer Manier um GEDANKENkunst gegangen, um Texte: Drama, Tragödie, bürgerliches Trauerspiel und allenfalls noch die Komödie – aber letztere war schon als Bestandteil des Bildungsprogramms umstritten. Das Theater wurde vor allem als Instrument der Verkörperung dieser Texte, der sinnreichen Vorführung solcher Gedankenspiele verstanden und Schillers Gedanke „der gut stehenden Schaubühne“ richtete sich auf eine idealische Erhöhung dieser Praxis – in heutiger Diktion: auf Modernisierung und Professionalisierung der Kunstformen im Sinne höherer Staatszwecke8.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieses Bildungs- und Gedankentheater wiederum der scheinbar naheliegende „Rückweg“ aus der nationalsozialistisch-faschistischen Formierung der Stadt- und Staatstheater

Erst fast einhundert Jahre später, im ausgehenden 19. Jahrhundert wird das Theater selbst – die Aufführungspraxis – als eigenständige Kunstform verstanden und reflektiert, parallel zu den Entwicklungen in den anderen Künsten, die selbstreferenziell und selbstreflexiv die Modi menschlicher Wahrnehmung thematisieren. Diese Aspirationen moderner, autonomer Wahrnehmungskünste gehen freilich mit der Zivilisationskatastrophe des Ersten Weltkrieges zumindest in Mitteleuropa zunächst in die Brüche, auch wenn beispielsweise mit dem Festspielhaus Dresden-Hellerau, dem „Monte Verità“ in Ascona und dem Café Voltaire in Zürich neue, höchst moderne Produktions- und Reflexionsorte zeitgenössischer Kunstformen entstehen. In der Weimarer Republik wird das Theater in Deutschland mehr oder weniger unter der Hand zum kulturellen Instrument der Integration der Arbeiterklasse:

Als solches entsteht das System der Stadt- und Staatstheater, das die aus der dynastischen Kleinstaaterei ererbten Institutionen in die Regie der Öffentlichen Hand übernimmt, sie mehr oder weniger ausdrücklich dem Schillerschen Programm der „moralischen Anstalt“ widmet und gleichsam als Hintergrundprogramm die Heranführung des Proletariats an die bürgerliche Kultur und Bildung bewirken soll, das die Institutionen aktuellen, politischen, ideologischen Zwecken dienstbar gemacht und damit auch dem klassisch bürgerlichen Kunstanspruch entfremdet hatte. Dieser Kunstanspruch war es, den die bürgerlichen Eliten der Restaurationszeit nach dem Zweiten Weltkrieg unverrückbar festhielten: Theater als höchst professionelles bürgerliches Gedankenspiel, das, wenn schon nicht mehr wirklich der Aufklärung der Nation, so zumindest der Distinktion der demokratisch geläuterten bürgerlichen Klasse gegen die Barbarei von Kommunismus und Arbeiterklasse dienen sollte: „Geistiges Theater“9 nannte sich das, mit dem sich die bürgerlichen Theatereliten, die sich irgendwie durch die NS-Zeit gerettet hatten, nicht nur gegen die faschistische Vergangenheit, sondern auch gleich gegen jede Form der Modernisierung – und zum Beispiel auch gleich gegen Brecht, Piscator und auch gegen den Theaterberserker Fritz Kortner abzugrenzen suchten und die Institutionen in diesem Sinne führten.10

In diesem Sinne war es in der Bundesrepublik der 1950er Jahre nahezu common sense der Theatereliten und des Feuilletons, die Bestrebungen zeitgenössischer, relevanter, aktueller und massenwirksamer Theaterkunst abzulehnen. Die Bewegung des Théatre National Populaire (TNP), der britischen Working-Class-Culture, des „epischen Theaters“ und eben auch der amerikanischen Truppen – „Living Theatre“, „Bread and Puppett Theatre“, „La Mama Group“ und anderer – galten, als im besten Falle „Laienspiele“, die als Kunst nicht ernst zu nehmen seien, im schlimmeren aber ideologische Diversionen, die im Zweifel auch dem kommunistischen Beelzebub oder der kulturellen Demontage dienstbar waren.

In diesem Zusammenhang verwundert es dann nicht mehr so sehr, dass Ernest Martins frühe Arbeit über die Wahrnehmung in einem lokalen bis regionalen Kontext – eben als Laienkultur – nicht hinaus kam. Und selbst dort, in Düsseldorf, gleichsam im Schatten Gustav Gründgens’ wurde sie zunächst wohl eher im „Lokalen“, denn im Feuilleton besprochen.

Dabei waren Martins Überzeugungen und Arbeitsansätze in der Tat in jeder Hinsicht „modern“: Er schöpfte die Themen und Gegenstände seiner „Stückentwicklungen“ – der Begriff wird erst viel später, in den 1990er Jahren zu einem der Distinktionsmerkmale Freier Theaterkunst – aus der kulturellen Lebens- und Umwelt seiner Akteure und seines Publikums und deren theoretischer und wissenschaftlicher Reflexion. Philosophie, Medientheorie, psychologische Theoreme werden zum Ausgangspunkt der thematischen Arbeiten, die sich beispielsweise mit Entfremdung, Verklemmungen des Verhaltens und der Kommunikation, Wahrnehmung und ihrer Manipulation etc. auseinandersetzen und diese zeigen und erfahrbar machen sollten. Seine Darstellerinnen und Darsteller sind „Laien“, die aber professionell angeleitet und eingesetzt werden und damit – wiederum avant la lettre – gleichsam „Performer“ in heutiger Lesart waren. Die Produktionsweise ist – wohl nicht kollektiv, aber von einem modernen Ensemble-Gedanken geprägt, dem Zusammenwirken einer Truppe mit unterschiedlichen Funktionen und Qualitäten der Einzelnen – was der Chefkritiker von „Theater heute“, Henning Rischbieter zu Ende der 1960er-Jahre als mögliche Produktionsweise der Zukunft beschwor – im Anschluss an das Brechtsche „Berliner Ensemble“, (was aber in Deutschland an der „Dickfelligkeit“ der Protagonisten des Systems scheitern würde,11 wie er prognostizierte).

In gewissem Sinne zählt Martins Arbeit denn auch eigentlich schon zum „Postdramatischen“ Theater, wie es Hans-Thies Lehmann in seinem Opus Magnum 12 analytisch beschrieben hat – aber auch er erwähnt den frühen Pionier nicht und hat ihn vermutlich ebensowenig gekannt… Und schließlich ist es – ebenfalls in diesem Sinne des „avant la lettre“ – nur konsequent, dass Martin sich in den 1980er Jahren auch der besonderen Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen zuwendet und 1984 als Gründungsleiter des Düsseldorfer „Junges Theater in der Altstadt (JuTA)“ – also eines frühen „Produktionshauses“ für zeitgenössische Formen auftritt und dieses dann bis zu dessen Einverleibung in das „Forum Freies Theater (FFT)“ (1999) leitet, als dessen zweite Spielstätte es bis heute weiter besteht.13

Martin war also ein früher Experimentator mit in Form und Inhalt zeitgenössischen Theaterformen, der seine Impulse aus den USA mitbrachte, wo sie von der aus Europa emigrierten Theatermoderne geprägt worden waren

Martin war ein Theaterreformer, der trotz der Erfolge seiner Arbeit – und als Erfolg kann zumindest die Tatsache gewertet werden, dass er sich in Düsseldorf so lange halten konnte – ein mehr oder weniger „lokales Phänomen“ blieb und in gewisser Weise auch heute noch in seiner Funktion als Pionier verkannt wird. Er hat allerdings auch jene ausgedehnte Phase vordergründiger „Politisierung“ der Freien Theaterformen, die diese nach 1968 bis in die 1980er Jahre durchlaufen haben, nicht mitgemacht und wurde insofern weder (in den 1960ern) als Bestandteil der etablierten Theaterlandschaft, noch als Protagonist des Freien Theaters der 1970er Jahre wahrgenommen, obwohl er eindeutig – als Praktiker neuer Produktionsweisen, Dramaturgien und ästhetischer Formen – hier zuzuordnen ist.

Also: Wer ihn nicht schon kannte, konnte ihn wohl auch kaum – oder lediglich zufällig – finden, das sei zur Entlastung des Autors gesagt. Und insofern ist es mehr als ein schöner Zufall, nämlich ein weiteres Beispiel für die Verzweigungen historischer Dialektik, dass eine lokalhistorische Ausstellung zum 85. Geburtstag Martins am Düsseldorfer Theatermuseum und die Initiative für ein Archiv des Freien Theaters (für die der Autor sich einsetzt) zusammenkamen und den Anlass boten, dies nachzuholen.

1 Henning Fülle, Freie Gruppen, Freie Szene, Freies Theater – Die Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft (1960–2010), Hildesheim, phil. Diss. 2015; gedruckt unter dem Titel „Freies Theater. Die Modernisierung der deutschen Theaterlandschaft (1960 – 2010), Berlin 2016 (Theater der Zeit, Recherchen Bd. 2015)

2 „Wie alles begann … Ernest Martin und Düsseldorfs Freie Szene nach den 1960er Jahren, Ausstellung im Theatermuseum Düsseldorf, vom 17. Oktober 2017 bis 15. April 2018, https:// www.duesseldorf.de/theatermuseum/online-archiv/ausstellungen/ausstellungen-2017/wie-alles-begann-ernest-martin.html

3www.theaterarchiv.org

4 der ja mit der „unvermittelten“ Rückkehr Piscators nach Deutschland – anlässlich seiner Vorladung vor den Mc Carthy-Ausschuss 1951 sein Ende fand: Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator

5www.ernestmartin.net

6 Vgl. dazu die Studie des Autors (s. o. Anm. 1) S. 85 – 126

7 Friedrich Schiller, die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, vorgelesen bei einer öffentlichen Sitzung der kurfürstlichen deutschen Gesellschaft zu Mannheim im Jahr 1784, auch im Netz zu finden unter: http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3328/1

8 Schönstes Beispiel für diese „klassische“ instrumentelle Auffassung des Theaters als Ort der Vorführung von Gedankenspielen: Goethes „Regeln für Schauspieler“ entstanden 1803, Erstdruck in: Werke, Ausgabe letzter Hand, Stuttgart, 1832.

9 Günther Rühle, Theater in Deutschland 1945 – 1966. Seine Ereignisse – seine Menschen, Frankfurt a. M. 2014, S. 588 ff

10 Diese Entwicklungen sind zwar nicht so pointiert, wie hier zusammengefasst, aber doch quellengesättigt und spannend bei Günter Rühle nachzulesen: Günther Rühle, Theater in Deutschland 1945 – 1966, Seine Ereignisse – seine Menschen, Frankfurt am Main, 2014

11 So Henning Rischbieter in Theater heute, Heft 12/1964, S. 8. Dazu ausführlich das Kapitel „Prolog: Das Jahrzehnt der Unruhe. Reformdiskurse in Theater heute 1960-1968“ in der Arbeit des Autors. (S. Anm. 1).

12 Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main 1999

13 Biografie und Werkverzeichnis Ernest Martins’ sind auf dessen Website http://ernestmartin.net zusammengestellt ,die auch die Grundlage für den Artikel über ihn auf Wikipedia bildet. (https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Martin)

DIE BÜHNEWIE ALLES BEGANN

Von Wolfgang Niehüser

Ernest Martin kam 1960 mit 28 Jahren, vom täglichen Rassismus aus den USA (New York) vertrieben, nach Deutschland (Düsseldorf) und setzte hier sehr bald seine Theaterarbeit fort. Der erste Festpunkt war die Volkshochschule (VHS) in Wuppertal, für die er Theaterkurse anbot und eine Schauspielgruppe mit Laien aufbaute. Später wechselte er auch zur VHS in Düsseldorf. Insgesamt lassen sich die Arbeiten für das Theater in vier Phasen einteilen. In der ersten ab 1961 inszenierte Martin Stücke moderner Autoren wie Wilder, Pirandello und Giraudoux. 1967 begann dann mit „Time out of Mind“ die zweite Phase, die sich bis 1970 fortsetzte. In ihr präsentierte er ausschließlich Stücke, die er zusammen mit seiner Düsseldorfer Gruppe vollständig selbst entwickelt hatte. Er verarbeitete dabei die Einflüsse, die von der neuen Theaterszene in Amerika ausgingen. „The Living Theatre“ und die Happeningkultur spielten dort in jener Zeit eine wichtige Rolle. Alle Arbeiten, die in dieser Arbeitsphase entstanden, hatten eine stark meditative Ausrichtung. Dieser Weg nach innen erschien Martin Anfang der siebziger Jahre nicht mehr zeitgemäß zu sein, und er suchte nach anderen Wegen, um seine Arbeit fortzusetzen.

Das neue Thema drehte sich um den Begriff der „Kommunikation“. Der starke Einfluss von Familie und Gesellschaft auf das Individuum und die Unmöglichkeit, sich von ihm zu befreien, sollte dargestellt werden. Mit den in dieser dritten Arbeitsphase entstandenen Stücken „Ich sehe mich dich sehen“ (1975), „Ödipus Telex“ (1978) und „Alice im Wunderland“ (1981), die auch bei zahlreichen Gastspielen im In- und Ausland zu sehen waren, begründete Martins ‚Bühne’ ihren Ruf als wichtiges Experimentiertheater. Um der Gefahr der Wiederholung zu entgehen, griff Martin zu Beginn der achtziger Jahre wieder auf vorgegebene Werke zurück.

In dieser abschließenden vierten Phase inszenierte er den „Marat“ von Peter Weiss, die „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke und zeigte Stücke von Vertretern des absurden Theaters wie Edward Albee und Eugène Ionesco. Insgesamt demonstriert die Werkschau die große Spannbreite im künstlerischen Schaffen Ernest Martins, seine Aufnahme und Verarbeitung zeitgenössischer Einflüsse und vor allem aber auch die neuen Wege, die er dem Theater mit den Produktionen der ‚Bühne’ aufgezeigt hat.

Erste Arbeiten in Wuppertal und Düsseldorf

Direkt nach seiner endgültigen Übersiedlung nach Deutschland 1961 verfolgte Ernest Martin seinen schon lange gehegten Plan, als Regisseur am Theater tätig zu werden. Er bekam einen Termin bei Karl-Heinz Stroux, dem Intendanten des Düsseldorfer Schauspielhauses. Dabei zeigte er ihm seine Mappe mit Dokumenten über seine Produktionen im Summercamp und am College. Dieser schaute sich das Ganze interessiert an und sagte dann sehr wohlwollend zu Martin, dass er ohne ausreichende Sprachkenntnisse wenig für ihn machen könne. Aber er bot ihm eine Praktikumsstelle an. Das hätte den Vorteil, dass er die Abläufe am Schauspielhaus kennen lernen und gleichzeitig seine Sprachkenntnisse verbessern könnte. Dazu kam es aber nicht. Am Schauspielhaus hätte er seine Sprachkenntnisse weiter verbessern können, aber seine Entwicklung als Regisseur wäre gestoppt worden. Im Summercamp hatte er sich das ABC dieser Tätigkeit angeeignet und dann am College mit den Aufführungen von Stücken von Pirandello und Wilder seine Fähigkeiten weiter ausgebaut. Das waren äußerst ambitionierte Vorhaben, selbst für einen Profi. Daran wollte er in Wuppertal anknüpfen.

So ist es Martin gelungen, in den Jahren 1961 bis 63 drei Produktionen fertig zu stellen. Mit der Gruppe beschäftigte er sich im ersten Jahr mit Einaktern von Thornton Wilder und führte im folgenden Jahr Pirandellos Stück „So ist es (wenn es Ihnen so scheint)“ auf. Dann machte er sich an das Stück „Der trojanische Krieg findet nicht statt“ von Jean Giraudoux, hatte damit aber im Gegensatz zu den beiden vorherigen Arbeiten keinen großen Erfolg. Die Kritiker waren der Meinung, dass das intellektuell anspruchsvolle Stück die Akteure schlicht und einfach überfordert hätte. Mit der Wuppertaler Truppe hatte er auch ein Gastspiel in Düsseldorf, das so gut aufgenommen wurde, dass ihn die Volkshochschule in Düsseldorf anrief und fragte, ob er nicht auch für sie arbeiten wollte. Das hat er dann ab 1964 auch gemacht.

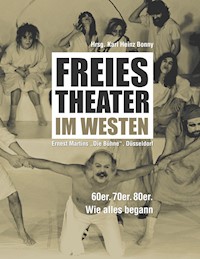

Ernest Martin und Team Ende der 60er im Creamcheese in Düsseldorf

Games People Play (1968)

In Düsseldorf inszenierte er zunächst Pirandellos „Sechs Personen suchen einen Autor“, aber es war kein großer Erfolg. Die Akteure fanden sich mit ihren Rollen und vor allem mit den Texten nicht wirklich zurecht. Martin hatte die Inszenierung nicht richtig im Griff, nach eigener Einschätzung. Aber es war eine wichtige Erfahrung und es ging ja auch weiter. Damals gab es in Deutschland große Vorbehalte gegen jede Form von Amateur-Theater, ja man hielt Amateure generell für ungeeignet, künstlerische Dinge zu entwickeln. Aber Martin wollte offensichtlich zeigen, dass das dennoch ging – ein ihm gemäßer Weg.

Schon mit seinem nächsten Versuch hatte er dann Erfolg. Er wollte das schöpferische Potential der Akteure anregen und hat zusammen mit ihnen das ganze Stück, das sie „Ballade für einen Parasiten“ nannten, selbst erfunden und entwickelt. Improvisation spielte dabei eine wichtige Rolle. Anstoß gab ein in „Die Zeit“ abgedrucktes Protokoll einer Gerichtsverhandlung gegen den russischen Schriftsteller Jossif Brodski, der angeklagt und zur Zwangsarbeit verurteilt worden war, weil er angeblich keiner für den Staat nützlichen Arbeit nachgehe. Den Prozess benutzte die Gruppe als Gerüst, in das sie Szenen eingeflochten hatte, in denen unterschiedliche Themen wie zum Beispiel die Kritik an der Gesellschaft und die Kritik an der Bewertung künstlerischer Menschen durch Nichtkünstler veranschaulicht wurden. Die ganze Arbeit war ein außerordentlich kreativer Prozess, dessen Resultat auf viel Zustimmung in der Öffentlichkeit stieß.

The Electric Environment (1969)

Im folgenden Jahr scheiterte dann aber ein ähnlich angelegtes Projekt, weil es Widerstand in der Gruppe gab. Nachdem schon mehrere Monate geprobt worden war, sagte eine Frau während einer Sitzung, es komme ihr so vor, als müsse sie alle Arbeit selber machen.

Martin erklärte ihr dann, dass Improvisationen wichtig seien, um etwas Neues machen zu können. Er hatte ein Stück im Auge, in dem es um die Entwicklung eines Kindes von der frühesten Jugend bis zum Erwachsensein ging. Dabei spielte die Schulzeit eine wichtige Rolle. Eine Teilnehmerin, die eine Lehrerin spielen sollte und selbst auch in diesem Bereich arbeitete, regte sich auf einmal darüber auf, als Martin ihr Anweisungen geben wollte, wie sie ihren Part zu spielen hätte. Da brannte bei ihm eine Sicherung durch. Er trat in die Mitte des Raumes und warf sein Arbeitsbuch mit allen Entwürfen und Skizzen für künftige Szenen in die Luft, eine Menge von Papier bedeckte den Boden, so Ernest Martin in einem Rückblick. Anschließend brach er die Sitzung ab und schickte die Teilnehmer nach Hause. Beim nächsten Mal war aber nur ein kleiner Teil von ihnen wiedergekommen. Er hatte sie offensichtlich zu sehr erschreckt. Nun hatte er auf einmal kein Stück mehr, aber es musste doch eine Inszenierung geben. So hat er in seiner Not die Wuppertaler Gruppe geholt und mit ihr und dem übrig gebliebenen Teil der Düsseldorfer – auch aus Zeitmangel - ein vorgegebenes Stück einstudiert. Es handelte sich dabei um die „Insekten-Komödie“ der tschechischen Gebrüder Josef und Karel Capek. Die Arbeit machte allen Teilnehmern viel Spaß. Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sollten sich auf der Ebene der Insekten widerspiegeln. Kostüme spielten eine wichtige Rolle. Das tändelnde Liebesleben der Schmetterlinge, die nichtige Besitz- und Erfolgsgier der Raubkäfer und der technisch perfekte totalitäre Ameisenstaat „Ameisika“ wurden anschaulich dargestellt. Die Aufführung war ein Erfolg, aber das Stück erfüllte nicht das, was Martin eigentlich im Auge hatte. Neue Anregungen erhielt er, als er sich 1967 nach sechs Jahren wieder für einige Zeit in New York aufhielt. Dort wurde in der Theaterszene viel experimentiert. Es gab keine feste Bühne mehr, es wurde viel improvisiert und Schauspieler traten skandalöser Weise nackt und frei von vorgestanzten Texten auf. Da wurde ihm klar, dass er in Düsseldorf alles anders machen musste. An der neuen Ausrichtung hat er dann konsequent festgehalten. Dabei ging es darum, durch freie Improvisation spontane Reaktionen hervorzurufen. Diese mussten aufgenommen und weiter entwickelt werden. Dazu entwarf er spezielle Übungen, um die Teilnehmer darauf vorzubereiten. Auf der Grundlage dieser neuen Methode ist dann 1968 das Stück „Time out of Mind – Zeit außerhalb des Geistes“ entstanden.

Kontakt – Contact (1970)

Neubeginn – „Time out of Mind“

Cerebrum (1970)

Bei seinem Aufenthalt in New York 1967 machte Martin die Erfahrung, dass sich die Theaterszene seit seiner Ausreise nach Deutschland inzwischen kolossal geändert hatte. Überall war der Einfluss des 1947 von Judith Malina und Julian Beck gegründeten Living Theatre spürbar. Auch die Aktionskunst des Happenings war stark verbreitet.

In beiden Strömungen ging es unter anderem darum, das Publikum mit in das Geschehen einzubeziehen. Die Grenzen zwischen den einzelnen Kunstformen wurden als fließend betrachtet. Musik, Tanz, Malerei und Skulptur: alles konnte eine Rolle spielen. Im Mittelpunkt stand das Ziel, ein Ereignis zu kreieren.

Martin konnte damals vielen modernen Inszenierungen beiwohnen. Auch wenn er das Ergebnis zumeist nicht anziehend fand, musste er dennoch den ungeheuren Elan der Akteure bewundern, den Mut, den sie hatten, etwas Eigenes zu machen. Das alles gab ihm den Antrieb, seinen Weg in Deutschland zu überdenken.

Ein anderes Erlebnis gab einen entscheidenden Anstoß. Martin kam damals das erste Mal in seinem Leben mit LSD in Berührung. Insgesamt war die Erfahrung, LSD zu nehmen, für ihn überaus wichtig, mit nichts zu vergleichen, was er vorher schon einmal erlebt hatte. Ihm wurde klar, dass er in Düsseldorf ein Stück machen würde, das aus seinem Erleben während dieses Trips bestehen würde. Er hatte also sein Thema und wusste die Richtung, in die er gehen musste. Der Titel „Time out of Mind – Zeit außerhalb des Geistes“ spiegelte den entscheidenden Eindruck wider.

Während des Rausches hatte er kein Erlebnis von Zeit gehabt, alles war jetzt, lief in simultanen Handlungen ab. Dies war auch die Grundstruktur des Stücks. Es gab keinen einheitlichen Handlungsablauf mit dem berühmten roten Faden, sondern es fanden im gleichen Zeitraum eine Vielzahl von Handlungen statt, die keine Beziehung zueinander hatten. Die Wirkung entstand nicht durch deren logischen Zusammenhang, sondern durch eine große Zahl von Eindrücken, durch eine Collage. Natürlich wurden alle Teilhandlungen von Martin genau orchestriert, aber dem Zuschauer war das nicht bewusst. Er wohnte einem LSD-Trip bei. Die einzelnen Szenen waren Improvisationen zu den einzelnen Phasen des Rausches, zum Beispiel Normalität, Angst, Freude, Spannung und Ekstase. Am Anfang, wenn die Zuschauer den Raum betraten, war Martins Stimme vom Band zu hören, wie er unterschiedlichen Leuten Fragen wie „Bist Du glücklich?“ oder „Woran erkennst Du, dass Du glücklich bist?“ stellte. Dann wurde die Musik langsam lauter und die Akteure, die unter den Zuschauern saßen, erhoben sich und fingen an zu tanzen, immer wilder bis zur Trance und zur Ekstase. Unter entfesseltem Geschrei brachen die Tänzer zusammen und über den Köpfen leuchtete ein Signal auf: „Wenn dieses Signal erlischt, ist dieses Leben zu Ende.“ Insgesamt war das Stück ein riesiger Erfolg, die Zuschauer waren regelrecht überwältigt.

Im gleichen Jahr stellte die Gruppe eine weitere Produktion der Öffentlichkeit vor. Sie trug den Titel „Games people play – Spiele der Gespielten“. Das Aktionsfeld war nach dem Muster eines Brettspiels angelegt, auf dem vier Parteien miteinander konkurrierten: Die Konservativen, im herkömmlichen Denken Befangenen, waren die Schwarzen, die Vertreter der politischen Mitte die Weißen, die Revolutionäre und Utopisten die Roten, die Hippies und Anhänger des Trips nach innen die Gelben. Gemäß den Zahlen eines Glücksrades durften die Anhänger der jeweiligen Partei felderweise vorrücken. Dabei galt es, vier Krisenfelder zu überwinden: 1. Soziale Umwälzung; 2. Die Vergangenheit, die jedem anhaftet; 3. Krieg, den keiner will; 4. Frieden, mit dem wir nicht fertig werden. Wenn Krisenfelder betreten wurden, entschied das Ziehen einer Spielkarte darüber, ob die Krise überwunden wurde oder nicht. Im letzten Fall wurden die Parteivertreter von den Gegnern mehr oder minder ekstatisch liquidiert. Trafen während des Spiels zwei Parteien auf ein Feld, so führte dies zu einer Konfrontation beziehungsweise zu einer Koalition. Die Auseinandersetzungen wurden pantomimisch durch Raufszenen angedeutet. Das Ziel des Spiels war die Gewinnung von Macht als Ausdruck unbegrenzter Möglichkeiten. Erreichte eine der vier Parteien das letzte Feld, dann wurde ihr dieser Preis zuerkannt, der in der Folge jedoch alles zerstörte. Zum Schluss brachen alle Akteure zusammen und eine heulende Menschheit bewegte sich kriechend dem Orkus entgegen. Diese Aufführung war sehr lang und ermüdete das Publikum. Insgesamt wurde das Stück nicht geschätzt, die Kritiken waren negativ, Zuschauer blieben aus.

Gefangen in gesellschaftlichen Rollen – „Ich sehe mich Dich sehen“

Bei seinem nächsten Stück griff Martin dann wieder auf den Stil von „Time out of mind“ zurück. Das Thema war ein anderes, aber die Vorgehensweise identisch. Es hieß „The electric environment – oder Warum Karl-Heinz lange Haare trägt“ und wurde 1969 aufgeführt. Das Konzept war, die psychische Entwicklung einer Person darzustellen. Alle Akteure spielten die unterschiedlichen Befindlichkeiten dieser einen Person, zum Beispiel wie die Außenwelt auf ein Neugeborenes einwirkt. Das Stück endete mit einer eindrucksvollen Szene. Jeder Akteur legte eine Hand auf sein eigenes und die andere auf das Herz eines Zuschauers. Dadurch sollte der Gedanke der Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit aller zur Darstellung gebracht werden. Mit diesem Stück festigte die Gruppe ihre Stellung als führendes Experimentiertheater in Düsseldorf nachhaltig.

Für das nächste Stück „Cerebrum“ (1970) wurde der Fußboden mit einer weißen Folie ausgelegt und auch die Wände mit weißen Vorhängen bestückt, sodass keine Fenster zu sehen waren. Vor dem Betreten dieses Aktionsraums wurden die Zuschauer gebeten, ihre Privatkleidung abzulegen und ein für sie bereitgehaltenes poncho-artiges Gewand überzuziehen. So auch schon optisch den Akteuren gleich gemacht, betraten sie den Ort des Geschehens. Zusammen wurden dann unterschiedliche Dinge gemacht. Zum Beispiel ein gemeinsames rhythmisches Klopfen, Lichtspiele mit Stabbatterien, miteinander tanzen, ein kollektives Apfelsinenessen - bis zum gegenseitigen Einreiben der Hände mit Vaselin-Creme. Die Besucher mussten die Bereitschaft mitbringen, erleben zu wollen und offen zu sein für jeden Impuls. Alle hatten sehr viel Spaß dabei, und diese besondere Form der Selbsterfahrung wurde sehr gut aufgenommen. Mit dem Stück „Kontakt-Contact“ wurde 1970 die meditative Orientierung der Reihe von Stücken, die mit „Time out of Mind“ begonnen hatte, noch einmal auf die Spitze getrieben und kam damit auch zu ihrem Abschluss. Für die weitere Arbeit musste eine neue Ausrichtung gefunden werden.

In den Jahren 1971 bis 1973 stellte Martin keine aktuellen Produktionen der Öffentlichkeit vor. Während dieser Zeit suchte er nach neuen Wegen für die Arbeit, insbesondere um dem Anspruch, experimentelles Theater zu machen, weiterhin gerecht werden zu können. In der Rückschau wurde ihm schnell klar, dass die bisherigen Produktionen eine große Ähnlichkeit im Stil aufwiesen, was mit den darin zum Ausdruck gebrachten Aussagen zusammenhing. In allen Fällen ging es um Emotionen, um ihre Darstellung und Erweckung. Die Stücke waren in Form einer Gruppentherapie angelegt, in die Akteure und Zuschauer gleichermaßen einbezogen wurden. Dieser Weg nach innen erschien Martin für seine Gruppe nicht mehr zeitgemäß zu sein. Nach längerem Überlegen stellte sich für die weitere Arbeit der Begriff „Kommunikation“ ein. Ihre Chancen und Risiken zu untersuchen und zur Darstellung zu bringen war die Aufgabe und Herausforderung, der sich die Theatergruppe in den nächsten Produktionen stellen wollte. Zur Vorbereitung darauf wurden unterschiedliche Kommunikations-Trainings durchgeführt. Zum Beispiel mussten zwei Gruppen versuchen, sich ohne Sprache nur durch Gestik und Mimik zu verständigen. Oder wiederum zwei Gruppen saßen in unterschiedlichen Räumen, nur verbunden durch einen Morseapparat. Da aber keiner das Morsealphabet beherrschte, mussten sie andere Wege erfinden, miteinander in Kommunikation zu treten. Oder es sollte gezeigt werden, wie bestimmte Dinge unser Denken und Handeln beeinflussen. Zum Beispiel sitzen Menschen in einem dunklen Raum. Jemand kommt hinzu und macht Licht durch das feierliche Entzünden mehrerer Kerzen. Oder ein anderer erzielt das gleiche Ergebnis, indem er einfach den Schalter betätigt. Die Teilnehmer sollten nun überlegen, wie unsere Welt beschaffen wäre, wenn nur die eine oder die andere Methode möglich ist.

Konkret orientierten sich Ernest Martin und die Teilnehmer der Theatergruppe zur Vorbereitung in erster Linie an Autoren wie Paul Watzlawick, Marshall McLuhan und vor allem an den Werken „Phänomenologie der Wahrnehmung“ und „Knoten“ des schottischen Psychiaters Ronals D. Laing. Insbesondere die These des letzteren „Selbstbewusstheit impliziert zwei Dinge: sich seiner selbst bewusst sein, und sich seiner selbst als Beobachtungsobjekt eines anderen bewusst sein“ inspirierte sie zu dem neuen Stück „Ich sehe mich dich sehen“.