9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Männerschwarm Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

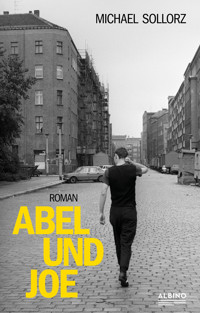

Eine neue große Liebe und zwei Ex-Männer, die Nächte zwischen Sex-Partys und Literaturproduktion, Reisen durch Deutschland, Europa und Asien, Besuche beim Therapeuten, eine einsame alte Mutter, die Wut auf das Scheitern der DDR und den kapitalistischen Wahnsinn – dies sind die wichtigsten Themen im Tagebuch eines Jahres. Es ist das Jahr, in dem der Autor 50 wird, und die Selbstbefragung an der Schwelle des Alters ist zugleich ein Blick zurück. Anders als in seinen Romanen "Abel und Joe" und "Die Eignung" verzichtet Sollorz auf eine fiktive Handlung und schreibt unmaskiert über seine Suche nach sinnhaften Nischen in einer Welt im Umbruch. Statt um Befindlichkeiten geht es um Standpunkte und Leidenschaften – im Wechsel von Themensträngen und einzelnen Erlebnissen entfaltet der Text seine eigene Dramaturgie. Sollorz ist hier ein großer Wurf gelungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

FÜNFZIG. EIN TAGEBUCH

MICHAEL SOLLORZ

Männerschwarm Verlag Hamburg 2013

Am 30. Mai 2013 starb in Berlin mein Freund und Kollege Mario Wirz. Seinem Andenken ist dieses Buch gewidmet.

Wir müssen das Leben leben, das uns zugefallen ist.

Und wir müssen es so leben, dass es uns ganz zufällt.

Imre Kertész

Vormittags zur Zahnärztin einen seltsamen Satz gesagt. Sie fragte, wie alt ich denn sei. Darauf ich: «Kommenden Winter werde ich fünfzig.» Da steht sie plötzlich, diese Zahl. Ebenso hätte ich sagen können, ich bin 49, aber nee. Hysterie? – Damals spottete Dino: Mit vierzig wird die Frau erst würzig. Was kommt zur nächsten Runde? – Von jetzt an antworte ich weiter so. Im Winter werde ich fünfzig, Punkt. Der Zahl entgegengehen.

Empfang der Linken im SchwuZ. Volles Haus. «Wenn’s immer Freibier gibt, trete ich glatt bei euch ein», sage ich zu Andreas G. Er lächelt säuerlich. Im Bühnenprogramm Schernikau. Gysi stellt Ellen ein paar Fragen, die mit Ronald nichts zu tun haben. Seine Bodyguards schwitzen, eingekeilt zwischen den angesoffenen Schwulen. Nach Leipzig soll jetzt auch in Berlin eine Gedenktafel eingeweiht werden, an Ronalds Hellersdorfer Wohnhaus. Wie sie ihn vor sich hertragen! Wäre Die Linke seine Partei? Würde er darauf verzichten, Kommunist zu sein?

Zeitig mit Ellen abgeseilt. Zu Hause entdeckt sie den Sling, klettert rein und juchzt. Beim Frühstück tauschen wir Irene Binz gegen Piratenherz; ich lasse sie das Binz-Exemplar für Lamy signieren. Sie erzählt von dem Drehbuch, das angeblich zwei HFF1-Absolventen nach dem Frings-Buch für team-Worx geschrieben haben. Mir dreht sich der Magen um. «Das hätte Kohlhaase schreiben sollen», meint Ellen. – Stimmt, und ich hätte es auch gerne geschrieben … Mittags geht sie, um auf dem Friedhof Thomas zu treffen. Wir verabreden vage, im Juli zum Geburtstag mit ein paar Leuten am Grab ein Glas Sekt zu trinken. Als ich beim Abschied erwähne, ich müsse nachmittags zu Muttern, sagt Ellen: «Das ist doof, dass Mütter so wenig von ihren erwachsenen Kindern haben.»

Wir hatten nachts darüber gesprochen: wie es für sie wäre, lebte Ronald noch. Er würde immerhin leben! Wäre jetzt fünfzig, eine alternde Tunte, vom Starrsinn der Geschichte bis ins Mark frustriert und erschöpft von der Anstrengung, dennoch unverdrossen Zuversicht zu zeigen. Ellen sähe ihn vermutlich genauso selten wie früher. Und all die Termine, die sie nicht hätte – im letzten Jahr insgesamt dreißig! Rotbuch hat extra ein Plakat gedruckt: «Ich habe ihm meine Geschichte geschenkt.» Ellen Schernikau liest Irene Binz. So kommt sie öfter vor die Tür, bleibt auf ihre alten Tage im Trab. Und all die Kontakte und Freundschaften, Belebung, die sie Ronalds Tod verdankt.

Freitag Termin bei einem Psychiater, den mir mein Therapeut zwecks begleitender Medikation empfohlen hat. Bin ich wirklich bereit für ein aufhellendes Mittel mit möglichen Nebenwirkungen? Am meisten fürchte ich um meine Libido. Andererseits ist da diese Dumpfheit im Schädel, besonders am Schreibtisch. Sie macht das Arbeiten fast unmöglich. Krampfhaftes Suchen nach jedem läppischen Wort, und dann steht es so klanglos und schwächlich da, dass ich es nur stehen lasse, weil es ja irgendwie weitergehen muss. Ich habe kaum noch Zugriff auf das Zeug in meinem Kopf. Ich will diesen Zugriff zurück! Aber die Dumpfheit herrscht. Las gestern noch mal meine Briefe an Zottel, der letzte zwei Monate alt. Sie kamen mir vor wie aus einer helleren Ära. Als ich noch Gefühle hatte und denken und formulieren konnte! Seitdem treibt alles matt hinter starken Filtern vorbei. Der Therapeut macht Druck, vier halbe Liter Bier findet er deutlich zu viel, der regelmäßige Zufluss verändere das Gehirn. – Und der regelmäßige Zufluss der Fernsehnachrichten? – Auch die Ente schreibt über den Zusammenhang von Depression und Alkohol, vor allem weil der Alkohol so viel Kraft koste. Ich will wieder klarer denken! Könnte das Tagebuch in seinem Zwang zur Konzentration bei dieser Rückgewinnung vielleicht helfen, aus der dumpfen Materialmasse kleine Förmchen pressen, Hasen, Igel, Einsichten? Soll ich mir Tagebuchschreiben streng verordnen, jeden Tag eine Seite? Ohne Gewissensbisse, dass die Zeit der Arbeit fehlte, weil es sich ja selbst als ein Stück Arbeit begreifen ließe?

Strahlend blauer Himmel. Mittags mit Lamy wegen eines Netbooks für mich im Media Markt. Er kauderwelscht mit dem Verkäufer über technische Details, ich stehe dabei wie eine Oma. Prägungen: Er behandelt Personal mit leiser Herablassung und merkt es nicht mal, es ist ihm peinlich, mache ich ihn darauf aufmerksam. «Ich kriege einen Tee …» Für mich ist ein Kellner oder Verkäufer immer noch jemand, der schwer zu tragen hat – an der Fülle seiner Befugnisse! – und den ich mir, völlig unbewusst, mit größtmöglicher Schonung und Freundlichkeit gewogen mache. Schließlich waren sie einstmals Könige, und wie die Seele krankt an solchem Bedeutungsverlust, weiß keiner besser als ein ostdeutscher Schriftsteller!

Prägungen auch schon beim Wachwerden. Wir hatten herumgealbert, wie es nächsten Samstag beim FSM2 wird. Ich: Bestimmt kommen zu wenig Stuten. Lamy: Es werden mehr Stuten als Hengste dort sein, denn Berlin ist die Stadt, wo die Stuten zu sich stehen. Die meisten «Ich brauch es richtig besorgt»-Profile mit Foto stammen von Berlinern. Als bei mir das Unbehagen durchschimmerte, dort überhaupt hinzugehen, meinte Lamy: Ach, was. Wir schnappen uns jeder eine Stute und halten dabei heimlich Händchen. Darauf ich: Von wegen. Wir können froh sein, überhaupt eine abzukriegen, und die bugsieren wir in die hinterste Ecke, wo sie einer fickt, während sie der andere mit Zähnen und Hufen verteidigt! Konsumgewohnter Jung-Westler versus von Entbehrungen verformte Ostgurke … Wir nehmen uns vor, das Ganze nicht zu hoch zu hängen, so zu tun, als diente es nur der Romanrecherche. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich sagte: Von allem, was ich beim Ausgehen gesehen habe, ist das vermutlich die radikalste Party. Irgendetwas in mir prallt davor zurück. Ich weiß nicht mal, wovor. Vor der Einsamkeit, vor der Wahrheit, sich dermaßen auszuliefern? Kaum war es ausgesprochen, duckte ich mich innerlich. Erkennt Lamy hinter der «Wahrheit» meine Sehnsucht? – Da will ich hin: sagen können, dieses winselnde Loch, das bin ich, das bin ich auch. Im Moment kommt es mir aber eher so vor, als entfernten wir uns still von diesem anfangs noch selbstverständlichen Aussprechen, trieben in eine Innigkeit, die alles ausblenden will, was Harmonie gefährden könnte. – Und dann denke ich: Er weiß es doch längst.

Gestern hörte ich Lamy im Arbeitszimmer mit seiner Mutter telefonieren. Sie sprachen vietnamesisch. Ein Anflug von Eifersucht, wie ich sie nicht erinnere, wenn ich Zottel vietnamesisch sprechen hörte. Warum schon wieder ein Vietnamese? Neulich nannte mich Zottel eine Rice-Queen. Ich bin entzückt und empört.

Das Geld fürs Kanzlei-Feature ist gekommen. Wieso 200 Euro weniger als beim Thieme-Porträt vor zwei Jahren? Sagt der Redakteur: Sei froh, dass du kein Anfänger bist, bei denen kürzen wir noch mehr. Dafür kaufen sie teure Fußballrechte, und irgendwo stand, die RBB-Intendantin bekäme 220 000 Piepen im Jahr. Sind sie völlig verrückt geworden?

Sonnenschein. Eben kurz bei der Physiotherapie, der Schmerz im Ellbogen lässt nach, vielleicht auch infolge der beiden Nächte mit Quarkumschlag, der angeblich Entzündungen aus dem Körper zieht. Drei lange Mails von Thonevath aus Kambodscha. Was ist Freundschaft auf solche Distanzen?

Sonntagnachmittag bei strahlendem Wetter mit Zottel Richtung Wedding zur Migranten-Ausstellung im Stadtbezirksmuseum. Hindernisse. Schon die Straßenbahn endete hinter der Landsberger, Schienenersatzverkehr. Wir standen eingeklemmt zwischen all dem jungen Gemüse, das es sonntags neuerdings zum Mauerpark zieht. Und tatsächlich fing so ein kleines Hassobjekt hinter mir an, in ihr Handy zu quaken: Ja, ich fahr gerade zum Mauerpark zum Karaoke, kommst du auch? Ich dachte an Lamys YouTube-Video von seinem sommerlichen Karaoke-Auftritt, wie fremd er mir da gewesen war, wie fremd er mir eigentlich überhaupt ist, diese ganze Welt der zugewanderten Mittzwanziger … Ich hasse ihre Sonnenbrillen, ihre hängenden Hosen, ihre aufgesetzte Lässigkeit, ihr Drängen in kreative Berufe, ihr Scheitern, ihr Gelingen … Alte Männer hassen junge Männer, schreibt Philip Roth. Wir stiegen aus, um zur Bushaltestelle zu wechseln, auch schon von Mauerpark-Klientel verstopft, und beschlossen spontan, zum S-Bahnhof Greifswalder zu laufen, durch das ruhige Viertel, wo alle Straßen nach Antifa-Kämpfern heißen, Anton Saefkow, John Schehr … Pappeln im Sonnenlicht – Zottel packt seine Kamera aus, ich übernehme seinen Rucksack und stehe wartend dabei. Altes, vertrautes Geduldspiel.

Das Tagebuch zwingt zu einer neuen Genauigkeit. Alles ausbreiten und haarklein untersuchen. Besteht die Lektion vielleicht darin, das Material in seiner Fülle überhaupt erst zu erkennen? Skrupel. Die Auseinandersetzung mit der Frage, warum mich die Abweichung vom anscheinend Authentischen überhaupt als unzulässig quält. Was für eine Gottheit ist das Authentische? Ein Götze? Ist nicht auch die Pose Teil des Authentischen? Die Unbefangenheit des «einfach Hinschreibens» ist weg, es geht jetzt fast so zäh voran wie jede andere Prosa. Vielleicht nicht erst hier: das Zurückweichen vor einer tieferen Aufrichtigkeit. Die Seele lächelt nicht nur schön. Sie hat auch Warzen und Mundgeruch und sinnt auf Vergewaltigung und Mord.

Samstag mit Lamy ins Grüne, Wuhlheide raus, durch den Pionierpark. Im FEZ3 eine Veganer-Messe. Vor dem Gebäude ein großer rostiger Stahlkäfig mit einer Pritsche, darauf eine Bild-Zeitung mit der Schlagzeile: «Kinderschänder gehören weggesperrt – für immer! Bundeskanzler Gerhard Schröder». Offenbar sponsert Bild eine Bürgerinitiative. Der markige Spruch erinnert an die Autoaufkleber: Todesstrafe für Kinderschänder. Durch den Wald rüber zur Straße an der Wuhlheide. Dort war ich das letzte Mal vor siebzehn Jahren bei der Abschiedsparade der Russen. Die glühende Hitze damals, das leise Lachen, das durch die Reihen der Deutschen rollte, als Befehlshaber Burlakow mit seinem versoffenen Bärenbass ans Mikro trat. Mit der Straßenbahn nach Köpenick. Vorm Schloss noch immer diese Bronze einer Vietnamesin mit Reishut, ihr kleines Kind auf dem Rücken.

Abends dann zum FSM. Als wir aufbrachen, hätte ich kotzen können. Lamy schlug vor, das Ganze einfach abzublasen, aber ich wollte es wissen. Wir nahmen die Räder und kamen knapp vor Einlass-Schluss für Hengste an. Die Stuten werden schon eine Stunde früher vorbereitet, kriegen eine Sichtblende übern Kopf und warten, nackt in den Räumen verteilt. Uwe Salzl machte den Tresen, wir umarmten uns zur Begrüßung. Ich entspannte mich allmählich. Wir fanden eine Stute, die wir uns dann geteilt haben, Mitte fünfzig vermutlich, stämmig, mustergültig trainierte Kiste. Zwischendurch gingen wir ein Bier trinken. Sie kniete unverändert auf ihrem Platz und blieb «unsere» Stute, die ganze Zeit über; ich sah keinen andern Mann mit ihr. Sakraler Moment: ihre Backen auseinanderziehen für Lamy. Wer gerade frei war, ließ sich von dem braven Tier den Schwanz lutschen. Gegen Ende nahm ich mir tatsächlich eine zweite Stute und hielt dabei Lamys Hand. Nebenan wartete eine unbenutzte Stute, und als sie merkte, dass ihre Nachbarin gefickt wird, ertastete sie deren Arm und hielt sich fest, um an der Erregung teilzuhaben. Es erinnert mich an Bellocs Neon, wo ein Heroinjunkie seinen Kumpel bittet, den Schuss mit ihm zu teilen, «mitfahren» zu dürfen.

Früh Therapie. Ich war so lebendig und eloquent, dass ich mir vorkam wie ein Simulant, der sich eine Kassenleistung erschleicht, um der kleinen Zuwendung willen, des kleinen Publikums. Ich erzählte von meiner Situation mit Zottel und Lamy. Dass Zottel mich zwar Anfang des Jahres verlassen habe, ich aber noch außerstande sei, den Schritt anders zu sehen als eine Verschiebung seines Blickwinkels, als Versuch, weniger zu leiden. Der Therapeut fragte, wie sich unsere Beziehung aktuell gestalte, und ich sagte, wir würden uns fast jedes Wochenende einmal sehen, irgendwas unternehmen, aber nicht mehr miteinander schlafen. «Mir scheint es aber doch, dass er Sie verlassen hat», sagte er zum Schluss. Der Satz bleibt hängen.

Eine Mail von Andreas Strohfeld, nach drei Jahren stünde endlich die Finanzierung der Doku, die er mit Jochen Hick über Schwule in der DDR drehen will. Er hoffe, ich könne sie beide zu einem Gespräch treffen. Obwohl es nie ausgesprochen wurde, weiß ich, dass sie mich als ehemaligen IM in ihrem Film haben wollen. Die immer gleiche Nummer widerstrebt mir, nach dem ausführlichen Interview mit Jens Dobler gibt es von mir nichts Neues mehr dazu, und ich möchte nicht eine von diesen Sprechplatten werden. Ich wünschte ihm gutes Gelingen und schrieb, meine sich ständig verhärtende Skepsis gegen solche historischen Unternehmungen sei höchstens durch das Angebot einer erheblichen Aufwandsentschädigung zu überwinden. Seither ruht der See schön still.

In der Tagesschau wird ein Mann gezeigt, von dem sie sagen, er sei völlig verstrahlt. Vierhundert Freiwillige arbeiten in Fukushima. Halten durch. Nehmen alles auf sich, obwohl sie einen Erfolg der Mission nicht mehr miterleben werden. Die Helden, wie sie in der Eignung heißen. Jetzt könnte ich mich sogar zitieren. Gehört so etwas hier rein, gehört es nicht rein? Ich schwanke, alles ist Tagesform, ändert sich mit jeder Minute. Herr Hesse, was haben Sie gestern gemacht? Ein Komma gesetzt. Und heute? Das Komma wieder weggenommen. Denke dauernd, was der Therapeut gesagt hat. Dass Zottel weg ist. Und an Elizabeth Taylor, letzte Woche gestorben – wie oft hat sie Burton geheiratet?

Gestern mit Muttern im Tierpark. Beim Anblick der Eisbären fängt sie wieder von Knut an. «Da können die mir erzählen, was sie wollen. Knut hatte nichts am Gehirn!» Sie glaubt an eine Geschichte von gebrochenem Herzen. Erst verliert der Bär seinen geliebten Pfleger. Später, schon einsam, mag er die Bärin aus der Schweiz, die ihm aber wieder weggenommen wird, und mit den beiden neuen Bärinnen kann er sich nicht anfreunden. «Die haben ihn gemobbt!» Wunschgemäß habe ich ihr die Körperspender-Verfügungserklärung der Gubener Plastinierer aus dem Netz gezogen. Sie wolle mir die Beerdigungskosten ersparen, erklärt sie und sieht sich schon als diverse Medizinpräparate auf studentische Seziertische verteilt. Auf Nachfrage räumt sie ein: «Die Vorstellung, zerschnippelt zu werden, ist schon ein bisschen unangenehm.»

Kleine Freude bei der Heimkehr. Lamy hat den Abwasch gemacht, und auf dem Küchentisch liegt ein Zettel: Ich liebe dich.

Bei meinem Bruder. Seine Frau ist mit dem kranken Kind am Bodensee, tatsächlich haben sie die Verlegung gegen die Krankenkasse durchgesetzt, mussten nur den Transport selber bezahlen. Er will die Missstände in der alten Klinik irgendwie öffentlich machen und fragt nach der Telefonnummer von Simone – sie ist jetzt fest bei der taz, und das Thema fällt in ihr Ressort. In der Ehe knirscht es. Er fühlt sich ungeliebt. Ich beschwichtige ihn, rate zur Geduld. Zum ersten Mal seit der Diagnose spricht er mir gegenüber aus, dass eine Behinderung zurückbleiben könnte. «Vielleicht Rollstuhl. Die gelähmte linke Seite erholt sich nicht.» Wir trinken jeder drei Jever, die ich mitgebracht habe. Irgendwann stehe ich in der Tür des Kinderzimmers, das nach den Kindern riecht, und traue mich nicht hinein, um sie nicht zu wecken. Beim letzten Bier sage ich begeistert zu ihm: «Mensch, Bruder, stell dir das bloß mal vor, eines Tages hast du drei erwachsene Söhne!»

Gestern Tresendienst, Mary & Max gezeigt, gut besucht. Lamy kam aus den Tilsiter Lichtspielen, völlig echauffiert über Sascha. Im feinsten Opernstaat auch Dino nach einem Wagner, später dazu mein Bruder. Ich konnte unser Zusammensein hinterm Tresen aber nicht genießen, denn die Krebszelle klebte auf einem Hocker und beobachtete uns. Irgendwann stieß ich mit Lamy an: Auf das Nächste! Es ging ein bisschen unter – und er wollte es auch nicht zelebrieren. Vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt.

Früh noch mal Kneipe, der Glaser vermaß die kaputte Scheibe der Eingangstür. «Eine Bierflasche, ein Besoffener. Die Bullen kamen mit drei Wannen. Hören sie bloß Rigaer, schalten sie auf Krieg.» Er bot mir eine Zigarette an. Ich lehnte ab, ich hätte endlich aufgehört. Das habe er auch versucht, aber diese Zustände, das Aufbrausen! Da hätte seine Frau die Krise gekriegt und gesagt, um Himmels willen, fang bloß wieder an! Irgendwann fange ich vielleicht auch wieder an, sagte ich und merkte sofort, wie beglückend die Aussicht sich anfühlt.

Lamy kommt zurück aus der Kolonnenstraße – noch immer Baustelle. «Alles voll Staub. Ich bin so froh, dass ich bei dir wohnen kann.» Er hat mir einen USB-Verteiler mitgebracht, endlich hört das dauernde Umstecken auf. Und heute Abend will er mir das Skypen zeigen. Ich glaube nicht, dass ich ihn auf einem Monitor sehen möchte. Das ist gruselig, sage ich. Jetzt wirst du entgruselt, sagt er und krault meinen Bauch. Unsere Wochen in der Rigaer gehen zu Ende. Die nächste noch, dann muss er in die Kolonne und packen für Siegen und Frankfurt.

Eben Muttern angerufen. Sie, matt und vorwurfsvoll: «Da hast du ja wieder den Termin kurz vor gewählt.» Kurz vor Beginn der heute-Sendung, die Gespräche lassen sich kurz halten. Falls es was zu erzählen gibt, können die Nachrichten auch ausfallen. «Kurz vor ist für mich ideal, noch mitten in der Arbeit. Warst du mal draußen heute?» – Ich höre, wie sie überlegt. «Ja, aber es war furchtbar. Ich habe Angst, dass es das letzte Mal war. Mir geht’s wirklich beschissen.» Pause. «Aber was soll’s.» – Ich halte für möglich, dass sie wegen meiner Reisepläne wieder einen Zahn zulegt.

Aus dem Arbeitszimmer gegangen, um zu pissen, und nebenan läuft Lamy herum und dirigiert, fuchtelt mit seinem Stöckchen mit dem Korkgriff. Diese völlige Stummheit, als hätte einer den Ton abgedreht. Kann die ganze Musik im Kopf passieren? Was ist das für ein Beruf?

Vorm Schlafen gerieten wir noch aneinander, eigentlich zum ersten Mal. Ich kam erschöpft und betrunken vom Schreibtisch, vorne lief auf arte eine Doku, angeblich über Bisexualität. Ich sah aber bloß irgendwelche grellen Party-People aus dem KitKat-Milieu und fing an zu meckern, zu giften. Das Stück interessiere sich einen Dreck für Bisexuelle, die Autoren seien scheiße, die Redakteure seien scheiße, das ganze flache, beliebige Zeug hänge mir zum Halse raus und verhunze jeden Maßstab. Lamy verteidigte den Dreck. Ich sei nur vernichtend, akzeptierte keinen anderen Zugang als meinen eigenen und ich sei frustriert, weil ich selber nicht zum Zuge käme. Könnte ich angemessen arbeiten, wäre ich nicht so hasserfüllt. Ich konterte, er solle bloß nicht dauernd so weichgespült aus der Wäsche schauen. Meine Erinnerung bröckelt. Irgendwie ging es gleich um die dicksten Bretter. Was tun wir gegen den Schmutz? Lamy führte mit verkrampftem Gesicht seine buddhistischen Tugenden ins Feld, den steten Tropfen, das ganze Zeug, während ich gleich den Knüppel aus dem Sack ließ. «Wenn ein Nestlé-Oberer öffentlich über die Privatisierung der Ressource Trinkwasser nachdenkt – was kann man darauf anderes erwidern, als ihn totzuschlagen?»

Beim Wachwerden tut uns alles leid. Ich habe Angst, dass er vor mir zurückschreckt, und sage ungefähr: Da ziehen sich Muster von Gewalt durch mein Wesen. Wahrscheinlich reagieren sie nicht bloß aktuell auf Momente von Ohnmacht, sondern haben tiefer liegend mit Erziehung zu tun. Da war zum Beispiel die historische Mission der Arbeiterklasse, die galt es zu erfüllen. Unter allen Umständen. Das leuchtete mir ein. Ich hab als Kind gelernt, dass die Oktoberrevolution der Anfang war, die Initialzündung. Das heißt, du gehst los und erschießt erst mal die Zarenfamilie. Darauf gründet sich alles Weitere. Zumindest die Zukunft der Welt.

Gestern acht Stunden Potsdam mit Zottel. Warmes Frühlingswetter. Zum Frühstück in der Fußgängerzone musste er genötigt werden, hat es dann aber wohl doch genossen. Im Anmarsch auf Sanssouci hieß es sachlich und freundlich, er habe mich tatsächlich verlassen. «Stell dir mal eher so etwas wie mit Dino vor.» Und dann sagte er: «Aber zu behaupten, dass ich dich nicht mehr liebe, wäre auch gelogen. Deshalb sei vorsichtig.»

Den ganzen Tag vermied ich es, ihn zu berühren. Zum Abschied gestattete er steif einen Kuss auf die Wange. Freundschaft – was für ein Geschenk er mir da anbietet, statt mich weiter zu meiden oder den Kontakt vollkommen abzubrechen, so wie sein Gunther damals. Kann ich lernen, ihn jenseits meiner Schuldgefühle wahrzunehmen? Aus größerer Höhe auf unser Drama blicken?

«Fehlt er dir?», fragte Lamy heute Morgen. – «Sehr», sagte ich. – «Was fehlt dir?» – «Unsere körperliche Nähe, diese Geborgenheit. Das war Heimat. Mit dir ist alles voller Fragezeichen.»

Auf dem U-Bahnsteig ein Plakat der Bar jeder Vernunft, darauf Romy Haag. Ich erzähle Lamy vom ersten Auftauchen des Namens in meinem Leben, Steffi hatte mir eine Gedichtzeile geschickt: Ein Schwuler mit fünfzig ist wie eine Rose im Schnee. «Wie mich das damals geschaudert hat! Da war ich Anfang zwanzig.»

Brunner schickt einen Link zur Website von qwien, wo meine Piratenherz-Lesung angekündigt ist. Von einem «deutschen Schriftsteller» ist da die Rede – bin das ich? Ronald, lachend auf seiner Couch 87 in Leipzig: «Identität? Das ist der Augenblick!» Der deutsche Schriftsteller. Der Mandant. Der alternde Homosexuelle. Die Fotze. Der Schwanz. Der Patient. Der treue Gefährte. Der untreue Gefährte. Der Biertrinker. Der Schwimmer. Der Ex. Der ehemalige Inhaber einer vielversprechenden Zukunft. Der misanthropische Barmann. Der Hausmeister. Der Rabenvater. Der Sohn. Eine trostlose Versammlung. In Bollenhagen steht er, der Satz: Du möchtest gerne ein Wolf sein, aber du bist ja nicht mal ein schwarzes Schaf. Was sonst und zuerst, wenigstens für mich selber? Ein blinder Fleck. Immer wieder Kertész: Du musst das Leben leben, das dir zugefallen ist. Und du musst es so leben, dass es dir ganz zufällt. Oder hat er wir gesagt?

Was könnte Fünfzig verdeutlichen? Und warum habe ich die Frage meinem Tagebuch früher nicht gestellt? Habe ich mich nicht genauso konzentriert? Nein. Brauche ich die Leser, um gründlicher zu schreiben? Und weshalb halte ich für möglich, Fünfzig nicht nur zu schreiben, sondern auch veröffentlichen zu können, während mir Eitelkeit zuwider ist und mich der bloße Gedanke an das Buch schmerzhaft deutlich mein Schutzbedürfnis spüren lässt? Vor ein paar Monaten habe ich Lamy noch gewarnt, niemals Privates preiszugeben, egal wem, egal was. Jetzt wundert er sich, verständlich, und ich versuche, es zu erklären. Den inneren Zusammenhang zweier scheinbar gegensätzlicher Antriebe. Und dass die Widerstände gegen jede Entblößung enorm sind. Andererseits, die Preisgabe, das Freizügige entspräche dem Wunsch loszulassen. Das ganze lächerliche Ich-Zeug hochzuwerfen in den Wind. In meinem Körper fühle sich das Projekt richtig an, als Teil einer Befreiung, als Schritt zum Einverständnis mit dem Sterben. «Das verstehe ich», sagt Lamy.

Gestern früh noch mal der Glaser in der Kneipe zum Ersetzen der Scheibe. Als ich wieder hochkam, war Lamy schon am Packen, Noten, Rechner, verstreute Kleidung. Wir ließen die Köpfe hängen. Verließen gemeinsam das Haus. Er küsste mich und stieg mit seinen schweren Taschen aufs Rad. Ich fuhr zu Muttern. Saß stumm beim Essen, was bei ihr einen kurzen, heftigen Ausbruch auslöste. «Erzähl doch mal was. Bin ich denn dazu da, dich zu unterhalten? Du bist draußen unterwegs, in deinem Leben passiert so viel. Aber du sitzt da und schweigst.» Mir ist klar, dass es ihr generell guttäte, stärker beteiligt zu werden. Aber ich bin müde geworden. Auch gestern hieß es wieder, es ginge mit ihr weiter bergab. Widerspreche ich, heißt es: «Du steckst ja nicht in mir drin!» Und plötzlich soll es doch nicht die Leichenverwertung im Plastinations-Imperium sein, sondern das lauschige Friedwald-Grab unter Bäumen. Sie legt die Preisliste, die ich ihr ausgedruckt und geschickt habe, auf meine Seite des Wohnzimmertischs. «Und, was soll ich damit?», frage ich. «Kümmere dich darum», antwortet sie. Ich widerspreche, der Sinn der Sache sei doch, dass Leute zu Lebzeiten ihre Beerdigung selbst organisieren. «Du sagst immer, du willst mir damit nicht zur Last fallen?» Sie faucht: «Dann brauche ich aber etwas mehr als das da!» – Die Preisliste enthielt keine Telefonnummern … Unser Vorhaben, im Baumarkt alles Erforderliche zum Anbringen eines Katzennetzes auf dem Balkon zu beschaffen, wurde fallen gelassen. Sie traute sich den Ausflug nicht zu. Und vielleicht brauche die Katze ja auch gar kein Netz, sie sei eigentlich am Balkon nicht mal besonders interessiert. So wanderten wir wieder rüber in den Tierpark, immerhin anderthalb Stunden. Dort schien sie mir allerdings wirklich etwas wackelig auf den Beinen. Wie oft wurden ihre Selbstmordtabletten erwähnt, dreimal, sechsmal? Ich stumpfe ab.

Abends zum BE4, öffentliche Lulu-Probe. Ein Bekannter von Lamy assistiert bei Wilson. Das Grundstück des alten Friedrichstadtpalasts hinter einem Bauzaun. Wir lugten durch die Ritzen. Eine Fläche grauer Matsch, ein paar Bagger und Kräne. 25 Jahre nach dem unnötigen Abriss bewegt sich was auf meiner Kindheitsbrache. Armer Lamy, an jeder Ecke meine Erinnerungen, Erklärungen, aufgeladen und entsetzlich uncool. «Und der Brecht ist vom Cremer. Du erinnerst dich, Cremer, der dem Thieme die Autorenschaft an der Brecht-Maske abgesprochen hat?» Ost-Geschichten, Ost-Namen. Stickige Winkel im Keller des Museums, Gerümpel, das schon zu Staub zerfällt. – Ist es Goldstaub? Sind es Reste von Schießpulver, die zu sammeln sich lohnt? Oder einfach bloß der Dreck der Zeit? – Lamy hat einen fremden Kontinent betreten, ich führe einen Außerirdischen herum, ein Kind vom Stamm der Besatzer, und deute auf verwehte Spuren.

Lulu war dann herrlich. Was Wilson da macht, geht mich zwar so wenig an, wie ihn Wedekinds Text interessiert. Aber diese Zauberei, Bühnenräume von allerhöchster Künstlichkeit, Spiegel von Fremdheit und Qual, das Licht, die Kontraste … Und die Schauspieler, meine Erregung, wenn ich bloß Leute sehe, die ihre Arbeit so gut machen. Jürgen Holz, besonders Alexander Lang – die Namen sagten Lamy naturgemäß nichts. Dafür kannte er Angela Winkler. Als es aus war, saß Wilson zerknirscht neben seinem Regiepult – da steckt noch viel Arbeit drin.

Letzte Woche in der Süddeutschen ein Interview mit dem Pianisten András Schiff, «Saujude und Hochverräter». Lamy hatte mir bereits davon erzählt, als auch Martin auf dem AB eine Nachricht hinterließ, es sei ja vielleicht interessant wegen Lamys Assistenz. Schiff beklagt, im Budapester Parlament herrsche der antisemitische und homophobe Mob, ohne in Europa Widerspruch zu erregen. Das läge auch an der Sprache; was die Abgeordneten reden, versteht draußen keiner. Der Westen schwenkt seinen Ai Weiwei, um China ans Bein zu pissen. Und was geschieht derweil im Hohen Haus des amtierenden EU-Ratsvorsitzenden? Ich sage zu Lamy, ich hätte nicht die geringste Ahnung, ob ich mit so einer Bedrohung umgehen könnte. Du schwule Sau, wir kriegen dich, du rotes Schwein. Schiff lebt jetzt in Italien. Er hat es gut: Klavier versteht man fast überall. Ich war immer gegen das Weggehen, bis heute. Wahrscheinlich würde ich vor Angst krepieren und trotzdem hier hocken bleiben.

Über meinem Kiez wieder das Getöse von Hubschraubern. Jagen sie Autonome? Lamy ruft aus Frankfurt an, das Vordirigieren sei gut gelaufen, das Orchester wundervoll. Frankfurt, denke ich beklommen, vier Stunden mit dem ICE. Will ich einen Partner, der nicht da ist? Immerhin reagiere ich nicht mehr mit Angst und Tränen wie noch vor Monaten, Gott, dieses peinliche Theater! In mir erwacht sogar eine Stimme, die sagt: Wie praktisch, du könntest ihn weiter fleißig lieben und begehren, weil Begegnungen Luxus blieben.

Mit Zottel war es gestern anstrengend. Wir trafen uns schon um halb eins zur Matinee im International, Das Schmuckstück von Ozon, mit Deneuve und Depardieu, den beiden alten Schlachtschiffen. Von dort ein langer, sonniger Fotospaziergang durch die schicker werdende Mitte. Neue Grünstraße! Eine Wohnungsverkäuferin eilte aus ihrem Office, kaum wollten wir zum Fotografieren ihre Apartment-Baustelle betreten. Ich spürte eine zügellose Aggression in mir hochschießen, blaffte zwei glotzende Typen in der offenen Bürotür an, wieder typisch, die Frau vorzuschicken. Das seien Kunden, nahm das arme Ding die Männer fast flehend in Schutz. Warum sie dann wie Paviane glotzten? Gleich plusterten sich die beiden auf, Sonnenbrillen, Mops, fette Bäuche. Ein schwules Paar? Mindestens eine Stunde, bis mein Puls sich normalisierte. Was sind das für Aussetzer? Mein Gehirn macht mir Angst. Rüber nach Kreuzberg zum Willy-Brandt-Haus, eigentlich wegen eines israelischen Fotografen, aber dann waren das Beeindruckendere doch die «Liquidatoren», Porträts von Überlebenden der Tschernobyl-Abwicklung. Auf dem Mehringdamm gegessen. Zottels Übellaunigkeit, die ich aussitze. Da müssen wir wohl durch, und wenn es Jahre braucht. Schließlich Marios immer wieder verschobene Buchpremiere, an die schon keiner mehr zu glauben wagte. Volles BKA-Theater, eine quasi familiäre Situation. Die Gäste lieben ihn und teilen miteinander die Freude, dass er anscheinend noch einmal davongekommen ist.

Was Verliebtsein ist? Dopamin. Adrenalin. Endorphin, Testosteron und die lieben Pheromone … Alles rutscht durcheinander und verliert sein Maß. In Wikipedia steht, dass der Serotoninspiegel so stark absinkt, dass Verliebtheit eine Ähnlichkeit mit vielen psychischen Krankheiten aufweist. Das trägt dazu bei, dass Verliebte sich zeitweise in einem Zustand der «Unzurechnungsfähigkeit» befinden können, sich dabei zu irrationalen Handlungen hinreißen lassen und Hemmschwellen abbauen. Sofort denke ich an die furchtbare Nacht meiner letzten Buchpremiere im Herbst oder an die Mordlust vorgestern in Mitte. Aber da steht auch, dass es wieder weggeht! Nach einiger Zeit (wenige Monate) gewöhnt sich der Körper an diese Dosen, und ganz allmählich (laut WHO maximal nach 24 bis 36 Monaten) beendet das Gehirn diesen sensorischen «Rauschzustand».

Wien, Brunners Wohnung in der Margaretenstraße. In Berlin für Zottel Konfekt hingelegt; er wird meine Pflanzen gießen. Erster Einsatz des neuen kleinen Rechners. Wohin wirst du mich noch begleiten? Zerschlagen von der Nachtfahrt im Liegewagen. Bei der Abfahrt ein Schub klaustrophober Panik: Wie soll ich das aushalten mit vier weiteren Leibern in dieser engen Schlafwagenkiste? Lamy wies mein Lamento zurück, mit seltener Strenge, entschuldigte sich hinterher, er hätte sich nicht anders zu helfen gewusst, sei selbst in Angst und Schrecken versetzt gewesen von meinem Barmen. Ich hatte am Südkreuz ein Sixpack kleine Kindl gekauft und anschließend mit Gerlind und Katrin, die zufällig im Nachbarabteil reisten, im Gang noch zwei Budweiser getrunken – so erlöste mich irgendwann ein ohnmächtiger Schlaf.

Der Weg vom Westbahnhof zu Brunners Wohnung durch leere, stille Straßen. Lamy preist die asphaltierten Gehsteige, hier hätte er hervorragend Skateboard fahren können. Jetzt freuen sich unsere ältlichen Rollkoffer. – Versuche mir unentwegt vorzustellen, wie er hier herumgelaufen ist, glatt und schlank herumgefahren, sieben Jahre lang, ein Viertel seines Lebens. «Du bist ein Viertel Wiener», sagte ich.

Eine Mail von Zottel, betitelt: Deine sterbende Mutter. Sie hat ihn angerufen, ich solle auf keinen Fall weiterreisen nach Budapest, denn sie stürbe jetzt. Nun hat der brave Zottelmann ihr angeboten, sie könne wieder jeden Tag ihr Lebenszeichen auf seinen AB mauzen, und bliebe es aus, eilte er unverzüglich zu ihr hin.

Wien als Stadt zum Altsein. Der klapprige Zausel, der im Kaffeehaus die ausgelegten Zeitungen durchwühlt. Auf Schritt und Tritt alte Damen, allein, zu zweit, auf der Straße, in Parks, Bäckereien … Sie gehen raus, im Unterschied zu Berlin.

Brunner führt uns durch die Büroräume, und wir rechnen nach: Mein letzter Besuch liegt schon wieder acht Jahre zurück. Damals, in der Woche meines Aufenthalts, hat er nach hohem Poker die Niffenegger an S. Fischer verkauft, diesmal einen neunzigseitigen Führer zur Geschichte seines Stadtbezirks abgeschlossen. Gerührt betrachten wir die Anfänge einer Sammlung, die einmal so etwas wie das Schwule Museum Wien werden könnte. «Jetzt hat dein Leben sein Gleis gefunden», sage ich zu ihm. Er lächelt und nickt. Wir sind uns näher als bei seinen letzten Besuchen in Berlin, die Freundschaft fühlt sich bewährter an.

Klosterneuburg: wohlständige Ruhe in Hanglage, das Österreich der Ansichtskarten. Die Wohnung von Lamys Schwester und ihrem Mann, das zweite Kind ist geboren, Kien. Lamys Mutter ist aus Vietnam zu Besuch. Ihretwegen habe ich Lampenfieber. – Da ist schon länger diese Idee einer Sendung über ihren Weg von der Kaiserslauterer Geschäftsfrau zur buddhistischen Nonne, eine Art Meditation über das Loslassen. – Sie ist viel hutzeliger, als ich es bei einer Frau von 58 erwartet hätte. Hinterher stelle ich die These auf, dass die deutschen Jahrzehnte die Abwehrkräfte ihrer Haut gegen die Tropensonne untergraben haben. Sie trägt ein Tuch um den Kopf, um ihren geschorenen Schädel zu verhüllen. Alles an ihrer Gegenwart ist dezent, selbst ihre Scheu. Ins Gespräch kommen wir über Thao, der auf die Geburt seines Bruders depressiv reagiert. «Die erste Verletzung», sage ich. Darauf steigt Mutter ein, doziert – dezent – über das Analysieren von Verletzungen, um sich davon zu befreien, ein Instrument aus der buddhistischen Praxis … Sinngemäß fällt dabei der Begriff der Auflösung des Ichs, der mir lange nicht aus dem Kopf geht. Die Zumutung, ein Ich zu sein, vertrauter Gedanke. – Sie benutzt als Erste das Du. Ihre Fragen, die sie an mich richtet, sind sehr asiatisch: nach meinen Eltern, nach Geschwistern. Beide Antworten fallen etwas länger aus. Ich registriere mein kindliches Bedürfnis, von ihr gemocht zu werden.

Abends zurück in Wien, im Kaiserbründl. Stück um Stück erschließen sie immer neue Bereiche der alten Anlage, die jetzt schon zu groß ist. Schöner Moment in einer Kabine mit Löchern. Halb verdreht umarmen wir uns, während sich unsere Leiber an verschiedene Wände pressen.

Budapest, Kiraly utca. Die schmucke Wohnung bezahlt das Orchester. Lamy ist wieder zur Arbeit, drüben in Buda. Gestern war ich mit, um zu sehen, wo er die Tage verbringt. Heute fuhr er allein, mit dem Fahrrad, das ich von András besorgt habe. András bekam dafür einen neuen Sattel, mit Gel gefüllt – sein Hintern ist nur noch Haut und Knochen. Sein alter Sattel wurde vor sechs Wochen geklaut, im Haus, und er rätselt nun, wer es gewesen sein könnte. Gestern trafen wir uns zum Einkaufen – ich bat ihn, einmal so richtig den reichen Westonkel geben zu dürfen. Allerdings war im Kaiser’s, den er mir zeigte, das meiste teurer als in Berlin. Trotzdem stopfte ich ihm den Kühlschrank voll, Schokolade, diverse Käse, die bei 90 Euro Sozialhilfe nicht drin sind. Dann kauften wir den Sattel und brachten das Rad in die Werkstatt. Der junge Inhaber montierte gleich noch Vorder- und Rücklicht. Auf dem Heimweg plötzlich András’ Maulen, der Mann hätte beim Kauf des Rades ewigen Service versprochen, und dass er jetzt doch wieder Arbeitslohn berechne – typisch jüdisch! Verblüfft ließ ich mir gleich noch ein paar weitere typisch jüdische Merkmale beschreiben. Das Lauernde, leicht Geduckte … 80 Prozent der Bewohner seines Hauses seien Juden, und er hätte ja auch gar nichts gegen sie, möge zum Beispiel den alten Onkel Soundso ganz gerne. «Ich kann sie erkennen. Da habe ich eine Nase für!»

Ich widerspreche ihm nicht, erkundige mich nur. Verfolgung bessert Menschen nicht. Der alte Professor S., der mit seiner Fischzucht das KZ überlebt hat und mich vierzig Jahre später in der Wäschekammer mit einem Klassenkameraden erwischt. «Verlassen Sie sofort mein Haus!» Sein ausgestreckter Arm.

Fischer sei so ein drolliger Kauz, sagt Lamy. Wie er sich, eine Spitzpaprika knurpselnd, verschmitzt herangeschlichen habe: Welcome! Sie reden englisch. Jeden Tag fasst Lamy schriftlich zusammen, was ihm beim Hören auffällt – des Meisters zweites Paar Ohren. Abend. Wir schlurfen durchs Viertel, weil Lamy Hunger hat – ich hatte schon mit András gegessen. Die Straßen und Plätze noch spät voller Menschen. Vorm Schlafen chatte ich auf GR5 mit einem jungen Ungarn, schreibe auf seine Frage, wonach ich suche, wir wären zu zweit und suchten ein Sexdate. Lamy schaut mir über die Schulter und verzieht ein wenig das Gesicht. Ich spüre seinen Widerwillen. Später spreche ich ihn darauf an. Draußen sei es okay, sagt er, aber nicht hier im Apartment, der Aufwand, jemanden zu daten und zu empfangen, das sei ihm jetzt zu viel. Ich spüre ein Ausweichen. Nicht zum ersten Mal denke ich: Ihn interessiert die Freiheit vor allem als theoretische Möglichkeit. Er will nicht eifersüchtig sein. Eigentum ist Diebstahl, hörte ich ihn schon sagen – und dachte dann ungefähr: Blödsinn aus dem Mund eines Jüngelchens mit Mieterlösen einer Eigentumswohnung. Soll ich froh sein, dass er seit einem Jahr wie eine Heilige lebt? Es führt dazu, dass ich mein eingespieltes Triebleben so ziemlich auf null runterfahre. Als ich gestern laut überlegte, ob mir fremde Männer helfen würden, diese krankhafte Fixierung auf ihn zu lockern, nickte er aufmerksam. – Im Jahr vor seinem Tod lese ich Heiner in der Rigaer einen Text von mir vor. Hinterher sagt er bestürzt: «Du willst gar nicht mit einem Mann zusammen sein. Du willst sie alle.»

Ein Widerstand gegen dieses Aufschreiben wächst in mir. Ich versuche zu begreifen, weshalb. Ich erinnere mich an Szenen, suche schreibend ihre Substanz, und plötzlich wird mir klar: Das war ein Tag in deinem Leben, ein bereits vergangener, unwiederbringlicher Augenblick. Auf einmal ist das kaum noch auszuhalten, es ist das Gegenteil von Sex, das Gegenteil von Trinken. Es ist die Konzentration auf das Verstreichen meiner Zeit.

Wieder eine Premiere: Lamy richtet mir Skype ein. Ich habe die Verweigerung aufgegeben. Der Testanruf geht an Dino. Gestern war er mit Muttern im Tierpark, sie hätte zwar über ihren Schwindel geklagt, sich aber insgesamt zusammengerissen. Lamy hört mir beim Telefonieren zu und meint hinterher, ich hätte so traurig geklungen.

Schlaflose Morgenstunden. Rausgelaufen ins Hellwerden. Die Rakozi pulsiert, hieß es in Benjamins Tagebuch. Das tat sie diesmal nicht, nur ein klappriger, leerer Linienbus und ein paar Taxis auf der Jagd nach versprengten Resten aus den Klubs. Am Ende der Gasse leuchtet das A. Von wegen, sie haben es abgeschraubt, nur noch an der Eingangstür erkennen Eingeweihte die Action-Bar. Sofort fallen mir die Bilder vom letzten CSD ein, wo ein paar Mutige mit hohen Zäunen vor dem Volkszorn geschützt werden mussten.

Dreckecken mit András, Ränder des 8. Bezirks, die Suppenküche, wo er sein Mittagessen holt, viel sichtbare Armut, Säufer, Zigeuner. Veränderung drängt in die Tristesse, Brachen werden vom Schutt beräumt, israelische Investoren ziehen Wohnblöcke hoch. Sind in Zukunft die Zigeuner im Viertel so etwas wie die Palästinenser? Zum Volkspark Népliget mit einem Bus. András meint, ich bräuchte keinen Fahrschein, seit einer Messerstecherei werde in der Linie nicht mehr kontrolliert. András und die Zigeuner – er hasst sie und begehrt sie, eine bestimmte Sorte stolzer, magerer junger Männer. Die Gefahr ist Teil der Faszination. Ich frage nach seinem Erfolg vom Vortag. «Ein Knasti», sagt er. Woher er das wissen wolle. Er beschreibt die Kügelchen, die sie sich unter der Schwanzhaut einwachsen lassen, vorgeblich für die Frauen, aber in Wahrheit wohl eher, um vor den Kumpels anzugeben. Ich bohre nach und erfahre, dass er den Mann schon länger kennt, vier Mal von ihm erwählt und zugelassen wurde – aber mindestens ebenso oft schroff abgelehnt. Und immer draußen im Park – in seine Wohnung nimmt er nie jemanden mit. Wir liegen auf einer Wiese. András zieht sich nicht aus, weil er so mager ist. «Die meisten denken, ich wäre im Endstadium.» Sie nennen ihn Monika, abgeleitet von Frau Lewinski. Seit 25 Jahren kommt er her. Er zeigt mir die beiden Baumstümpfe, auf denen er sonst tagelang ausharrt. Wieder beschwöre ich ihn, alles aufzuschreiben, niemand sonst könnte das tun, es sei die Aufgabe, die ihm zufalle. In der Wohnung habe ich ihn nach dem Kertész-Zitat gefragt. Wie es richtig heißen müsse, du oder wir. András rät zum Wir.

Oft an Zottel gedacht. Wie er hier mit seiner Kamera herumlaufen, wo er schwierig werden würde. Reisen mit Lamy ist leichter. Er geht ungehemmter mit der Welt um, hat früh gelernt, dass sie ihm zusteht. Doch auch er tritt bescheiden und dankbar auf. Darin ähneln sich die beiden. Zottel fehlt mir.

Ein Geschenk von András: Sándor Márai, Die Glut, vorhin ausgelesen. Wie gut Lesen tut. Bestimmt kann es beim Sterben helfen. Und jedenfalls beim Schreiben. Lies, hat Noll immer gesagt, lies! Kaiserreich. Zwei alte Männer, Überlebende einer vergangenen Ära. Stolz, Eitelkeit, Einsamkeit. Wie zerfällt, was einst das Wichtigste war. Am Ende die niemals alternde Frage über die Leidenschaft: «Und gilt sie vielleicht gar nicht einer Person, sondern nur der Sehnsucht?»

Ostersonntag, Kiraly utca. Dino schreibt, er treffe sich mit Zottel zum Bier. Graues, kühles Wetter. Lamy ist zum sogenannten Kakao-Konzert, wo Fischer vormittags kleinen Kindern vom Musizieren erzählt, und jedes kriegt eine Tasse Kakao. Mit dem «Saujuden und Verräter» András Schiff tritt er nächste Saison im Ausland auf – immerhin ein Zeichen. Lamy hat eine Frau vom Orchester nach der politischen Entwicklung gefragt. Sie antwortete kurz und beschämt, sie hoffe das Beste. Würde ich mich für Deutschland schämen, geriete es unter die Führung braunen Pöbels? Oder benötigt dieses Schamgefühl eine patriotische Grundlage, von der ich bis jetzt annehme, dass sie mir fehlt?

Draußen scheint die Sonne. Ich bin müde. Als der Frühling begann, dachte ich: Du siehst es, aber du spürst es nicht. Lamy ist zur Probe. Hastiger Abschied mit verzerrtem Gesicht. Ich packe und fahre gleich mit der rostigen U-Bahn zu meinem Wien-Bus. Traurigkeit. Unser Herantasten ans Thema Männer geht weiter. Lamy sagt, er möchte ein friedliches Leben, wie eine spiegelglatte Wasseroberfläche. Er sei jetzt zufrieden. Meinen unstillbaren Hunger spüre er nicht. Gestern ein stundenlanger Spaziergang zu zweit, rüber auf den Berg zur Freiheitsstatue, von dort bis zum Westbahnhof mit seiner einzigartigen Ocker-Stimmung, wo ich ihn fotografierte und er sich schon den Fahrschein zum Flughafen kaufte. Abends in die Magnum-Sauna. Eine vergitterte Kabine mit Ledervorhang gefiel ihm, die Vorstellung, beobachtet zu werden. Ein paar Männer standen schon da, als wir den Vorhang aufzogen. Ihre Schwänze waren steif, aber keiner nahm sein Handtuch ab. Das wäre in Berlin anders. Lamy sagte hinterher, es hätte ihn erregt, den Männern dabei in die Augen zu sehen. Zum Schluss bekamen wir Applaus.

Sein Entzücken, zum ersten Mal auf einer «Dienstreise» nicht allein zu sein. Es gäbe ja eine Reihe von Kollegen, die ihre Frauen mitnähmen. Wir machen unsere Scherze über die «mitreisende Gattin», immer begleitet von der stummen Frage, wie es mit uns weitergeht, sollte er unentwegt beruflich reisen. Überhaupt, wie wir leben werden.

Wien, Café Westend. Sie haben noch richtige Glühbirnen in ihren Kronleuchtern, das ist Licht! Gepfefferte Preise, Gulaschsuppe und Schinkenstulle, zügig Bier dazu, damit müsste ich über die Nacht kommen, die scheußliche Zwölf-Stunden-Fahrt. Blick auf die Straße. Hier sind wir vorbeigegangen vor zehn Tagen, und ich habe von draußen durch die Scheiben in den Gastraum gesehen; jetzt hocke ich drinnen an einem Fenstertisch und höre die Räder unserer Trolleys in der Morgenstille.

Berlin. Auf dem AB Muttern, wo ich denn bleibe, weshalb ich mich nicht melde. Ich rufe an, sie ist in Tränen aufgelöst, hätte schon herumtelefoniert und nirgends Auskunft bekommen, nur Bänder zu hören gekriegt. «Aber ich bin doch eben erst gekommen.» – «Das weiß ich doch nicht, du sagst mir ja nie etwas.» – «Weil ich mich nicht in deine Ängste reinziehen lassen will, die lückenlose Kontrolle. Was wäre dann? Wir säßen beide in einem engen Käfig …» Darauf sie, keuchend: «Ja, bestraf mich nur, lange hast du dazu ja keine Gelegenheit mehr …» – «Ich leg jetzt mal auf. Das Gespräch gefällt mir nicht.» Und ich lege wirklich auf. Hinterher die verwirrende Leichtigkeit einer Grenzüberschreitung, ohne Schuldgefühl, eher freudig erregt. Auf einmal ein Anflug von Zuversicht und Klarheit, der ein paar Minuten anhält und mich denken lässt, dass ich jetzt nicht mehr davor zurückschrecke, Muttern Bedingungen zu stellen. Sie soll sich als krank begreifen – die banale Stoffwechselstörung des Gehirns, genannt Depression – und zu meinem Psychiater mitkommen, um sich ein Medikament verschreiben zu lassen. Andernfalls könne sie nicht mehr im bisherigen Umfang mit mir rechnen. In dieser Stimmung sieht die Zukunft nicht mehr dunkel aus, ich kann auf das Altwerden blicken ohne Angst, auf die Trennung von geliebten Menschen. Was macht mein Gehirn anders als sonst? Welche Wirkstoffe werden ausgeschüttet? Ich scheue das große Wort, aber die Minuten kamen mir vor wie ein Moment der Erleuchtung.

Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen oder -traditionen zu machen. Einstein an Freud, auf einem User-Profil bei GR. Ich bin online und erwarte einen Gutenachtkuss von Lamy, der mit dem Fischer-Orchester in Antwerpen ist. Gestern rief er mich für 4 Euro die Minute aus dem Hilton in Amsterdam an, nach dem Konzert im Concertgebouw. Ich stand hinterm Tresen, wir sprachen nur kurz. Und eine E-Mail berichtet stolz, wie Fischer ihn nach der Probe dem Antwerpener Direktor als «very good conductor» vorstellt. War er nur höflich oder schätzt er ihn? Hat es für Lamy Konsequenzen, wenn Fischer nächstes Jahr in Berlin das Konzerthaus übernimmt?

Beim Pflanzengießen letzte Woche hat Zottel mir ein paar ausrangierte Bücher mitgebracht. Der Minus-Mann von dem Wiener Zuhälter Heinz Sobota, die gebundene Erstausgabe. Als Motto steht da: Wenn einer nicht den Mut hat, seine Mutter zu ficken, sollte er wenigstens seinen Vater erschlagen. Beides, Kinder, und umgekehrt! Und ein paar Vietnam-Bücher aus der Zeit des Krieges, Piloten im Pyjama von Heynowski/ Scheumann und revolutionäre Propaganda aus dem kleinen Oberbaum-Verlag, der überlebt hat. Warum gibt Zottel das weg? Klar, um Platz zu schaffen, denn sein Bestand wächst mit jeder Woche, in der er Flohmärkte und Ein-Euro-Buchläden abgrast, und seine Wände haben schon keinen Platz mehr für neue Regale. Aber es könnten ja auch andere Bücher weichen … Er lässt Vietnam los. Von nun an gelten ausschließlich literarische Kriterien.

Das Tagebuchprojekt drückt auch eine Sehnsucht aus: die Balance zwischen Leben und Schreiben. Ein Gleichgewicht, Muße, gefasste Bewusstheit, ruhiges Atmen. Im Moment ist es eher umgekehrt. Die Tagebucheinträge beanspruchen so viel Zeit, dass ich mit andern Sachen nicht mehr nachkomme und unter Druck stehe. Ließen sich nicht konsequent zwei Arbeitsschichten einführen? Auch davon träume ich schon so lange, zumindest vom Schreiben in der Frühe …

Eben vergeblich zur Schwimmhalle: geschlossen. Kleinigkeiten im Aldi geholt. Ein Entschluss: die wenigen verbleibenden Tage bis zum Spreewald ausschließlich Tagebuch, diesen Doppelstress abschalten, die Arbeit an Das mit uns erst hinterher wieder aufnehmen. Gleich geht es mir besser. Die Dinge brauchen eben ihre Zeit.

Eine letzte Mail von Lamy aus Lugano. Heute kommt er zurück und gehört seiner süßen Freundin Annette, die aus Kanada hier ist. Das Orchester fliegt weiter nach Südamerika, erst übernächste Woche stößt er in Wien & Budapest wieder dazu. Morgen sehen wir uns. Leise ärgere ich mich über mein unverlangtes Enthaltsamkeitsversprechen und zähle die Stunden.

Gestern Nachmittag mit Zottel bei Muttern zur Katzen-Einweisung für die Spreewaldtage. Mein tapferer Zottelmann, der weiter beharrlich so tut, als wolle er nicht mehr an meiner Seite sein. – Hick schreibt wegen Schwule in der DDR und spielt den Ball zu mir zurück, ich solle sagen, was ich unter einer Summe verstünde, die mich wehrlos macht. Und was darin enthalten sei. – Eine Rundmail vom Advents-Arbeitskreis: Peter Birmele ist tot.

Angeblich haben die Amerikaner in Pakistan Osama Bin Laden erschossen. Eine Festnahme sei nie ernsthaft beabsichtigt gewesen, heißt es. Die geheimdienstliche Selbstermächtigung erinnert an die Entführung von Eichmann, bloß bekam der noch sein Verfahren. Gestern dazu bei Beckmann die alten Machos Schmidt und Scholl-Latour. Schmidt mit seinen ewigen Kippen und mehrfach der seriösen Antwort: Hierzu könne er nichts sagen. Scholl-Latour, beständig genussvoll verwirrend mit Drusen, Schiiten, Sunniten usf., wohl wissend, dass außer ihm keiner durchblickt. Wie kläglich Beckmann vor den gerissenen Greisen saß. Wie auffällig behutsam die beiden einander behandelten.

Lübbenau, Spreewald. Gestern Abend noch mit Lamy und Annette in Babelsberg auf dem Studentenfestival der HFF. Opa erzählt den Kindern von früher: wie er in den 80ern mittags dort zum Kino kommt, einer seiner ersten Jugendradio-Einsätze, ohne Schimmer, wie man so etwas anstellt, und sich feige in den Park verkrümelt, statt Interviews zu führen … Der Taktstock, eine Doku über den letztjährigen Mahler-Wettbewerb und das Dirigieren. Lamy taucht darin auf, ist nach der ersten Runde ausgeschieden, war aber immerhin unter den Eingeladenen. Gegen Ende eine lange Einstellung. Ein junger Dirigent in den einsamen Augenblicken letzter Konzentration, bevor er vors Orchester muss. Mir kommen die Tränen. Lamy nimmt meine Hand und sagt später: «Das ist wirklich furchtbar. Du siehst auf dem Monitor dein leeres Pult, musst gleich raus. Ich könnte jedes Mal kotzen.»

Muttern liegt auf dem Sofa in einem Zustand, den sie als wandernden Krampf beschreibt, vom Bauch bis unter die Schädeldecke, und zu dem ihrem Hausarzt nichts mehr eingefallen sei. Ich kann den Mann verstehen, sehe aber gleichzeitig, dass sie wirklich leidet. Jetzt kommt ihr leises Weinen aus dem Bad, sie macht sich fertig fürs Mittagessen auswärts.

Spreewald am Tag der Befreiung. In Berlin ist die süße kleine Annette Unter den Linden mit einem litauischen Reisebus kollidiert, Gehirnerschütterung und Abschürfungen. Der Bus fuhr weiter. Lamy will jetzt beim Radfahren immer einen Helm tragen, und ich soll das gefälligst ebenfalls. Proteste brabbelnd liest Muttern die Depressions-Fragebögen, die mein Therapeut mir mitgegeben hat. Sie soll darüber nachdenken, warum diese Papiere wiederholt um Merkmale ihres Alltagserlebens kreisen: Schlaflosigkeit, Schwindel, Negativität, unlösbare Fokussierung des Denkens. Guter Vorstoß gestern, ich habe ihr gesagt, ich hielte sie für krank. Diskussionen gehe ich aus dem Weg, will das auch durchhalten, nur anregen und begleiten. Die Arbeit muss sie selber machen.

In der Zwischenzeit ist die braune Ziege von Kaupen 6 gestorben. Muttern: «Endlich erlöst. Das war doch kein Leben, immer an diesem kurzen Strick.» Darauf ich: «Ist deiner länger?»

Jeden zweiten Vormittag rüber in die Neustadt zur Schwimmhalle. – Idee zu einer Prosa: Bademeisters Nachtgebet, ein Monolog wie Schnitzlers Leutnant, Beichte und Anrufung des Herrn, in der Schicht um Schicht alles freigelegt wird, was den armen Bademeister umtreibt. Und wenn er morgen nicht kommt? Lieber Gott, mach, dass er kommt … Das ist Horst, wie er auf den Schwimmschüler Zottel wartet. – Um die Halle herum dann wieder dieses Gefühl, ins Gestern einzutauchen. Brave, ältliche Menschen. Stille. Kontrolle. Sauberes Neubauviertel, die Straßen heißen nach Seelenbinder und Grotewohl. Eine Stimmung wie in Büchern von Hans Weber und Herbert Otto.

Lese schwer beeindruckt meinen ersten Updike, Sucht mein Angesicht. Die Komplexität zerquetscht mich. Komme mir daneben so einsilbig vor. Sehnsucht nach Schreiben. – Mayröcker: Ich habe Sehnsucht nach meinen ungeschriebenen Texten.

Muttern hat die Lektüre der Fragebögen beendet. «Tja, und was soll ich nun damit?» Ich gebe keine Antwort, tippe ungerührt weiter. Wir haben noch sechs Tage Zeit. Das Zehn-Uhr-Läuten der Lübbenauer Kirche bringt uns auf Gott. Muttern: «Ich lehne Gott ab, es gibt keinen Gott, und es macht mich wahnsinnig, dass ich ihn heute noch jeden Tag im Mund führe. Das ist Omas Erziehung …» Ich gebe zu bedenken, dass auch Atheisten und Buddhisten zuweilen Gottes Namen rufen, zum Beispiel beim Orgasmus. Jetzt hat sie sich rausgelegt auf ihren Liegestuhl. Ich habe ihr Gisela Steineckerts Erinnerungen mitgebracht, ein Volltreffer.

Jeden Tag denken, wie es hier mit Lamy wäre. Geräuschlos auf dem Wasser gleitend ins dunkle Waldgrün tauchen … Ich schreibe ihm: tag für tag verspreche ich meinen fließen, dich nächstens endlich herzubringen, und sie erwarten dich schon, die quodda, der wehrkanal, die wolschina und der bürgergraben, der südumfluter und die spree, dolzke und tschummi …

Traurigkeit nach einem Telefonat mit Zottel. Ich fragte ihn, ob wir nach meiner Rückkehr Sonntag zusammen essen. Da kam es. Unsere häufigen Treffen hinderten ihn, sich zu erholen von dem, was passiert ist. Und mich hielten sie davon ab, mich auf Lamy einzulassen, das Neue. – Jetzt gäbe ich viel um den genauen Wortlaut! – Sehr formal wünschte er noch eine schöne Zeit im Spreewald. Etwas in mir weiß, dass er recht hat. Aber eine andere Stimme ruft verzweifelt: So ein Mist, welchem faden Menschengesetz folgt es? Warum sollen nicht zwei, die sich lieben, zusammen sein?

Gestern im Boot fast ohne Widerstand Mutterns Zusage, sich auf einen Termin beim Psychiater einzulassen. Bei Leiser um die Ecke, locke ich. Dort hat sie bis zum Mauerbau ihr sauer verdientes Ostgeld hingetragen. «Bei Leiser am Tauentzien Schuhe kaufen – das war schon was.»

Auf der Terrasse, Muttern im Blick; sie macht sich unter der Weide die Nägel. Zum zweiten Mal früh auf dem Rasen eine tote Maus, völlig unversehrt. Katzen? Gift? Mir zu Füßen Alf, der schwere alte Hund, der hier im Garten seine letzten Tage verträumt. Sein Atmen, Schnaufen, Schnarchen. Er schreckt hoch von einem Geräusch – ein Rest Wachsamkeit. Ich streiche beruhigend über seinen Kopf. Er riecht nicht gut, und an seinen Beinen hängen hässliche Geschwulste. Selbstverständlich hat Muttern die Wirtin schon gefragt, warum sie ihren Alf nicht einschläfert, wo er kaum noch gehen kann. «Das ist doch kein Leben mehr», sagt sie beim Frühstück. «Ach, komm. Wo fängt denn das Unwerte an? Dich schläfert ja auch keiner ein.»

Postkarten gekauft, auch eine für Helene. Muttern soll unterschreiben und meint, was so ’ne Karte schon ist, die schmeißt man doch gleich weg. Ich: «Nee, Helene stellt sie sich vielleicht sogar ein Weilchen hin und guckt immer wieder mal drauf. Im Gegensatz zu dir kann sie sich nämlich noch freuen.» Ich wehre mich. Bin ich zu hart?

Endlich den neuen Rundbrief meiner Schwägerin über das kranke Kind gelesen. Er stellt Fragen, die sich niemand stellen möchte. Wahrscheinlich erwartet die Kleine ein Leben mit künstlicher Beatmung und Dauerpflege. Mutterns Reaktion auf die Lektüre erwartungsgemäß: Am besten, sie würde sterben. Ich schwieg, ermüdet vom ewig selben Gerede. Aber vielleicht hat sie recht? Wozu diese grausame Prüfung?

Der Deutschvietnamese Roesler ist jetzt FDP-Chef und tönt, er wolle die Partei zu neuen Höhen führen. In der Gegend um Fukushima hat wieder die Erde gebebt. Büschelweise Nasenhaare ausgerissen und weiße Sonderlinge aus den Augenbrauen. Muttern liegt noch mal auf ihrem Stuhl im Garten, mit der Berliner Zeitung vom Vortag, über den Zustand der Welt schimpfend – die letzte Stunde Lübbenau. Spreche ich vom Wiederkommen nächstes Jahr, hält sie sich zumindest zurück. Habe ich gesagt, was zu sagen war? «Wenn eine Mutter ihrem Kind ankündigt, dass sie stirbt, bedroht es das Kind, da kann es sich nicht wehren. Der Dauergebrauch verschleißt die Ankündigung und führt zumindest dazu, dass sich das Kind verschließt. Außerdem verliert die Mutter ihre Glaubwürdigkeit. Das Kind kann sie nicht mehr ernst nehmen.» So viel ist zumindest ausgesprochen, und angesichts von Mutterns Zusage, den Psychiater aufzusuchen, will ich mit dem Aufenthalt zufrieden sein. Jetzt tue ich den Milchreis auf, der seit Stunden im Bettzeug vor sich hin quillt wie in meiner Kindheit.

Zurück in Berlin. Vorgestern früh in Charlottenburg beim Psychiater, das Johanniskraut gelobt, die Angst zöge sich zurück, die Konzentration werde etwas besser. Dann soll es damit noch ein Jahr weitergehen, beschließen wir. Von Muttern erzählt. Gleich kam er in seinen Sandalen mit raus, er brauche einen Angehörigentermin. Die Sprechstundenhilfe blätterte nach vorne, er blätterte zurück – jetzt steht Muttern schon für nächsten Dienstag im Buch. Das rechne ich ihm hoch an. Abends Lamy in Schönefeld vom Flug aus Budapest abgeholt. Er ist zuversichtlich, dass es mit Fischer irgendwie weitergeht. Und die Neuköllner Oper will ihn wieder für eine Produktion im Sommer, Rheingold.

Stefan Niederwieser erkundigt sich über Brunner, ob die Rechte an Abel & Joe wieder bei mir lägen, er möchte es in der Klassikerreihe herausbringen, die er bei Bruno Gmünder plant. Ich signalisiere Interesse. Darauf fragt er selber, ob ich mal in sein Büro zu locken sei, er wolle mir die Idee der Reihe präsentieren. Ich schreibe zurück, er solle doch bitte erst klären, ob Bruno ein Buch von mir überhaupt druckt, nachdem er mich neulich wegen meiner IM-Arbeit als Autor seines Magazins Männer abgeschaltet hat. Er werde sich erkundigen, verspricht er, aber Bruno habe seine Bude verkauft und halte nur noch 10 Prozent der Anteile.

Mit Muttern beim Onkel Doktor. Eine Dreiviertelstunde hört er sie an, ich sitze dabei. Er folgt meiner Depressions-Diagnose offenbar völlig. Sie sträubt sich aber gegen ein Medikament, und er verschreibt auch ihr erst mal nur Johanniskraut.

Bei Alexander in Lindenberg, zwei Tage sommerliches Brandenburg mit Lamy. Könnte ich hier zur Ruhe kommen? Doch ich habe wieder den kleinen Rechner dabei und versuche, etwas zu arbeiten. Ist das vielleicht ein Fehler? Ein paar Stunden völlig ungestört an einem menschenleeren Waldsee, Sand und Kiefern. Nach der Rückkehr gierig ins Bett. «Wir haben immer noch sehr guten Sex», sagt Lamy. – «Ein Jahr ist noch keine lange Zeit.» – «Was ist eine lange Zeit?» – «Weiß ich nicht. Fremde Umgebungen helfen aber auch.» Jetzt höre ich ihn in der Küche, wie er Spargel schält, und vor mir auf dem Feld liegt die Abendsonne.

Gestern mit Irina im DT zu einem Soloabend von Georg Schramm. Kannte sein Gesicht nur ungefähr aus dem Fernsehen, der Mann mit der Lederhand. Jetzt bin ich beeindruckt. Er traut sich auch Traurigkeit, wenn er etwa die Demenzangst ins Parkett kriechen lässt. Oder ist sich nicht zu fein für unverblümte Propaganda, fordert auf, Hessels Empört euch! zu lesen. Er vermeidet diese besserwisserische Stichelei seiner Sparte, zeigt regierungsoffizielle Sprache als Mittel der Verschleierung, nennt dabei Westerwelle & Merkel kaum einmal. «Mit dem Gesindel soll man sich nicht zu lange befassen», sagt er und hält sich dran. Vorher mit Irina ums Theater spaziert. Sie ist tief verunsichert von der Ablehnung ihres Rentenantrags und geht in Widerspruch. Hat sich wieder Cassadan besorgt.

Mühlacker. Gestern Lamy nach Baden-Baden begleitet. Drückende Hitze. Seinen Schlüssel vom Festspielhaus-Pförtner geholt und zwei Stunden in der Stadt rumgetrödelt. Schöner Park. Harte Frauengesichter, große Sonnenbrillen und runzelige Dekolletés. Im Zug nach Mühlacker ein wettergegerbter Pensionär mit weißem Rauschebart, neuen Zähnen, Fahrradhelm und teurem Rad, Aufkleber gegen Atomstrom und Stuttgart 21. Eine vergleichbare Spezies hat die DDR in ihren vierzig Jahren nicht hervorgebracht. Er strahlte Wohlstand und Gelassenheit aus und erinnerte mich an Egmont Fassbinder.

Martin hatte das Tor für mich weit aufgemacht, ich sah es schon vom Bahnhof, einladend heimatlich. Seine kleine Mutter saß auf ihrem Bett, das sie fast nur noch für Nahrung und Notdurft verlässt – und selbst das nicht mehr jedes Mal. Sie ist oft verwirrt, weiß nicht, wo sie sich befindet, verwechselt Martin mit seinem Vater. Gehen kann sie nur noch mit Hilfe oder am Rollator. Aber sie isst mit Appetit und nimmt Anteil, und Martin umsorgt sie mit Engelsgeduld. Wie es dort sei, fragt mich Lamy am Telefon. Ich antworte: Alles fühlt sich richtig an. Das sagte ich auch nachts zu Martin, wir saßen bis halb drei beim Jever, immer wieder unterbrochen von Helene. Erstaunlicherweise sieht er gut aus, gealtert, aber attraktiv – ich habe ihn schon klappriger erlebt.

Es war einmal / Zeit – die Mario-Zeile als Titel seiner letzten Ausstellung. Helene schwindend auf ihrer Bettkante. Was Martin hier angefangen hat, wird er zu Ende bringen. Es braucht so lange, wie es braucht. Gut möglich, dass es dauert, bis die letzte Karawane draußen vorbeigezogen ist. Leise wünsche ich beiden, dass Helene bald loslassen kann, spüre aber zugleich die tiefere Ordnung in dem, was ich hier erlebe. Es gehört dazu und nicht abgeschnitten, es ist die große Mündung, und die Langsamkeit und Gründlichkeit sind der höchste menschliche Luxus. Die Achtsamkeit, die Lamy anstrebt. Im gewissen Sinne kommt mir das, was Martin hier tut, wieder so radikal vor wie seine beiden mannshohen Schwarz-Weiß-Fotos bei Goodbye to Berlin? in der Akademie der Künste: Arschloch und Schwanz.

Seit er die meiste Zeit für Helene aufwendet, wächst seine Wohnung immer weiter zu. Vieles kann angeblich noch nicht eingeordnet werden, weil der richtige Platz überhaupt erst nach genauerer Inaugenscheinnahme bestimmbar ist. Bücher, CDs, Zeitungen, tausend Zettel, Ordner, Briefe, Fotos … Dazwischen Haufen gewaschener Kleidung, Hausrat … Ich sehe diese Berge von Krempel und kann mir nicht vorstellen, wie er sie noch einmal an einen anderen Ort schaffen wird. Und welche unbezahlbaren Ausmaße müsste dieser neue Ort bieten! Wie er später weiter in Mühlacker leben soll, ist mir allerdings ebenfalls schleierhaft. Das sei auch ihre große Sorge, sagt Helene in einem klaren Moment. Sie werde ihren großen Sohn noch beauftragen, sich um seinen kleinen Bruder zu kümmern. Ausgerechnet!

Im ICE, Hildesheim vorbei. Ich denke an die letzte Stunde Mühlacker vorhin. Martin muss aus dem Haus, irgendwas besorgen, Rezepte, Windeln. Ich bleibe bei Helene. Sie ist sehr matt, kauert zusammengesunken auf ihrer Bettkante, dämmert vor sich hin. Etwas in ihr wehrt sich gegen das Liegen. Unruhe und Erschöpfung zugleich. Ist es schon das Sterben? Warum weiß ich darüber so wenig? Ich halte ihre Hand. Wie ein zerzaustes Unglücksvögelchen sieht sie aus. Die Minuten vergehen zäh in dieser intimen Stille. Draußen höre ich die Busse und Züge, sehne mich ins Freie. Immer wieder zucken Helenes Hände. «Du bist sehr unruhig heute», sage ich. «Ja, sehr …» – «Hast du Angst?» Ein paar Minuten vergehen, und ich habe meine Frage fast vergessen, als Helene plötzlich sagt: «Nein!» Vielleicht ist das längst keine Antwort mehr, gehört schon zu etwas anderem … Irgendwann will sie sich schließlich doch ausstrecken, und ich helfe ihr in die Rückenlage.

Gestern gleich vom Bahnhof Zoo anderthalb Stunden verspätet zum Essen in die Uhlandstraße. Hans & Martin hatten wieder in die Besenwirtschaft geladen, Mario und André, Zottel und mich. Ich meine zu spüren, dass unsretwegen eine Traurigkeit überm Tisch hängt. Als die beiden Alten so offen über den näher kommenden Abschied sprechen, wage ich die Frage, ob sie schon an ein gemeinsames Sterben gedacht hätten. Es fehle an einem Mittel, sagt Hans, sie hätten es bis jetzt versäumt, sich entsprechend zu versorgen. Zottel macht Fotos. Hans wirkt gebrechlicher als beim letzten Mal. Er ist 87 geworden. Er sagt: «Die jetzige Politik erinnert mich an euer Politbüro früher. Wenn sich Merkel mit einer Handvoll Auserwählter einschließt.»

Samstag Zottel zum Frühstück hier, wir hörten auf dem Neun-Uhr-Sendeplatz in der Erstausstrahlung Duldungsanspruch, Härtefall … Ein Arbeitstag im deutschen Ausländerrecht.