14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Mysteriös, romantisch, spannend – Gallant ist der neue Roman von der Bestsellerautorin V. E. Schwab ("Das unsichtbare Leben der Addie LaRue"). Olivia Prior ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie getroffen, und die Stimme ihrer Mutter hat sie schon längst vergessen. Geblieben ist ihr nur das Tagebuch ihrer Mutter. Es ist voller Rätsel und seltsamer Zeichnungen, die sie eines Tages zu enträtseln hofft. Ihr Leben in dem Heim ist alles andere als einfach, denn sie kann nicht sprechen und kommuniziert mit Hilfe einer alten Schiefertafel. Außerdem sieht sie die Geister der Toten, die ewig stumm das Treiben der Lebenden beobachten. Angst vor ihnen hat sie nicht, schon weil sich Olivia selbst fühlt wie lebendig begraben. Doch alles ändert sich, als ein Brief ihres Onkels in der Schule eintrifft, der sie einlädt, zum Stammsitz ihrer Familie zu kommen. Für Olivia ist es eine einmalige Chance, mehr über das Schicksal ihrer Eltern herauszufinden. Doch sie ahnt: Der Preis, den sie dafür zu zahlen hat, wird hoch sein … Für Leserinnen von Sarah J. Maas und Holly Black

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

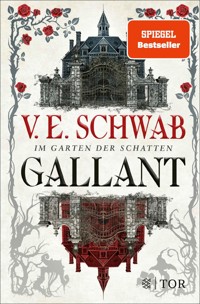

V. E. Schwab

Gallant

Im Garten der Schatten

Über dieses Buch

Mysteriös, romantisch, spannend – Gallant ist der neue Roman von der Bestsellerautorin V. E. Schwab (»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue«). Olivia Prior ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie getroffen, und die Stimme ihrer Mutter hat sie schon längst vergessen. Geblieben ist ihr nur das Tagebuch ihrer Mutter. Es ist voller Rätsel und seltsamer Zeichnungen, die sie eine Tages zu enträtseln hofft. Ihr Leben in dem Heim ist alles andere als einfach, denn sie kann nicht sprechen und kommuniziert mit Hilfe einer alten Schiefertafel. Außerdem sieht sie die Geister der Toten, die ewig stumm das Treiben der Lebenden beobachten. Angst vor ihnen hat sie nicht, schon weil sich Olivia selbst fühlt wie lebendig begraben. Doch alles ändert sich, als ein Brief ihres Onkels in der Schule eintrifft, der sie einlädt, zum Stammsitz ihrer Familie zu kommen. Für Olivia ist es eine einmalige Chance, mehr über das Schicksal ihrer Eltern herauszufinden. Doch sie ahnt: Der Preis, den sie dafür zu zahlen hat, wird hoch sein …

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Victoria (V. E.) Schwab ist die Autorin der »Weltenwanderer«-Trilogie und der New York Times«-Bestsellerserie »Vicious + Vengeful«. Sie wurde 1987 als Kind einer englischen Mutter und eines amerikanischen Vaters geboren und ist seitdem von unstillbarem Fernweh getrieben. Wenn sie nicht gerade durch die Straßen von Paris streunt oder auf irgendeinen Hügel in England klettert, sitzt sie im hintersten Winkel eines Cafés und spinnt an ihren Geschichten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Das englischsprachige Original erschien 2022 unter dem Titel »Gallant« bei Greenwillow Books, New York, einem Imprint von HarperCollins. © 2022 Victoria Schwab, published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Illustrationen im Innenteil: © 2022 Manuel Sumberak

Covergestaltung und -abbildung: Nele Schütz Design, München, nach der englischen Originalausgabe von Titan Books

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491591-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Teil eins Die Schule

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

Teil zwei Das Haus

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Teil drei Was ungesagt bleibt

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

[[Tagebuchseiten Abbildungen]]

Teil vier Hinter der Mauer

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Teil fünf Blut und Eisen

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Teil sechs Zuhause

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

Epilog

Danksagung

Für alle, die nach Türen suchen,

die den Mut haben, gefundene zu öffnen,

und manchmal die Kühnheit, eigene zu erschaffen.

Teil einsDie Schule

Der Herr des Hauses steht an der Gartenmauer.

Es ist eine triste Steinwand mit einem verriegelten Eisentor in der Mitte. Zwischen Tor und Stein klafft ein schmaler Spalt, durch den der Wind, wenn er richtig steht, den melonensüßen Duft des Sommers und die Sonnenwärme weht.

Heute Nacht geht kein Wind.

Kein Mond steht am Himmel, und doch ist der Herr in Mondlicht getaucht. Es verfängt sich im Saum seines Lumpenmantels. Es lässt die Knochen unter seiner Haut hervortreten.

Er streicht mit der Hand über die Mauer, tastet nach Rissen. Efeuranken folgen ihm hartnäckig, bohren sich wie Finger suchend in jeden Spalt, und ganz in der Nähe bröckelt etwas Stein ab und fällt zu Boden. Die schmale Öffnung gibt den Blick frei auf die Nacht anderer Leute. Die Schuldige, eine Feldmaus, krabbelt hindurch und die Mauer hinunter, über den Stiefel des Herrn. Er fängt sie mit einer Hand, geschickt wie eine Schlange.

Er beugt sich zu dem Riss vor. Richtet seine milchigen Augen auf die andere Seite. Den anderen Garten. Das andere Haus.

Die Maus in seiner Hand windet sich, und der Herr drückt zu.

»Pst«, sagt er mit einer Stimme, hallend wie leere Räume. Er lauscht zur anderen Seite, dem leisen Zwitschern von Vögeln, dem Windrauschen in üppigem Laub, dem fernen Flehen eines Schlafenden.

Lächelnd hebt der Herr den Steinbrocken auf und drückt ihn wieder in die Mauer, wo er wartet, geheimnisgleich.

Die Maus windet sich nicht mehr in seinem Griff.

Als er die Hand öffnet, sind nur ein Häufchen Asche und ein paar weiße Zähne übrig, kaum größer als Samenkapseln.

Er lässt sie auf den verwüsteten Boden rieseln und fragt sich, was daraus wohl wachsen wird.

1

Regen trommelt wie Finger auf den Gartenschuppen.

Es wird Gartenschuppen genannt, aber in Wahrheit gibt es auf dem Gelände von Merilance keinen Garten, und von einem Schuppen kann eigentlich auch kaum die Rede sein. Einer welkenden Pflanze gleich neigt er sich zur Seite, aus billigem Blech und modrigem Holz gebaut. Der Fußboden übersät mit vergessenen Werkzeugen, Scherben zerbrochener Blumentöpfe und den Stummeln gestohlener Zigaretten, und Olivia Prior steht mittendrin in der nach Rost riechenden Dunkelheit und wünscht sich, sie könnte schreien.

Den Schmerz des frischen roten Striemens auf ihrer Hand in Lärm verwandeln und den Schuppen umwerfen, so wie sie es mit dem Kochtopf in der Küche tat, an dem sie sich verbrannt hat. Auf die Wände einschlagen, was sie auch gern mit Clara gemacht hätte, weil die den Herd angelassen und auch noch unverschämt gekichert hat, als Olivia keuchend den Topf losließ. Der weiß glühende Schmerz, die rot glühende Wut, der Ärger der Köchin über den ruinierten Kartoffelbrei, und Clara, die mit spitzen Lippen sagte: »Allzu schlimm kann es nicht gewesen sein, sie hat keinen Mucks gemacht.«

Olivia wäre der anderen direkt an die Gurgel gegangen, hätte ihre Handfläche nicht so gebrannt und wäre die Köchin nicht da gewesen, um sie wegzuzerren, und hätte der kleine Triumph nicht eine Woche Strafe nach sich gezogen. Also hat sie das Nächstbeste getan und ist aus der stickigen Gruft gestürmt, verfolgt vom wütenden Gebrüll der Köchin.

Und jetzt steht sie im Gartenschuppen und wünscht sich, sie könnte so viel Lärm machen wie der Regen auf dem niedrigen Blechdach, einen der verwahrlosten Spaten nehmen und damit gegen die dünnen Metallwände hämmern, um sie zum Klirren zu bringen. Aber das würde jemand hören, und dann würden sie kommen und sie hier finden, in diesem kleinen, gestohlenen Versteck, und ihr bliebe keine Zuflucht mehr. Vor den Mädchen. Vor den Gouvernanten. Vor der Schule.

Sie hält den Atem an und drückt ihre verbrannte Hand gegen die kühle Blechwand, bis der Schmerz etwas abebbt.

Der Schuppen selbst ist kein Geheimnis.

Er steht hinter der Schule, jenseits des Schotterwegs, am Ende des Grundstücks. Über die Jahre hat eine Handvoll Mädchen versucht, ihn für sich zu beanspruchen, um heimlich darin zu rauchen, zu trinken oder rumzuknutschen, aber die meisten kommen nur einmal und dann nie wieder. Er ist ihnen zu gruselig, sagen sie. Feuchte Erde und Spinnweben, und noch etwas anderes, ein unheimliches Gefühl, bei dem sich einem die Nackenhaare sträuben, auch wenn man nicht weiß, warum.

Doch Olivia weiß es.

Es hat mit dem toten Ding in der Ecke zu tun.

Oder jedenfalls was davon übrig ist. Kein echtes Gespenst, nur ein paar Lumpen, eine Handvoll Zähne und ein einzelnes, schläfriges Auge, das in der Dunkelheit schwebt. Es bleibt stets am Rand ihres Blickfelds und huscht wie ein Silberfischchen davon, sobald sie in seine Richtung schaut. Aber wenn sie ganz still steht und nur nach vorn sieht, schälen sich vielleicht ein Wangenknochen und eine Kehle heraus. Dann schwebt das Ding näher, blinzelnd und lächelnd, und seufzt ihr ins Ohr, schwerelos wie ein Schatten.

Natürlich hat sie sich schon gefragt, wer es einmal war, als es noch Haut und Knochen hatte. Das Auge schwebt in der Luft, höher als ihre eigenen, und einmal erhaschte sie einen Blick auf einen Hutrand, einen zerschlissenen Rocksaum und dachte, es sei vielleicht eine Gouvernante gewesen. Auch wenn es jetzt keine Rolle mehr spielt. Jetzt ist es bloß noch ein Ghul, der hinter ihrem Rücken lauert.

Verschwinde, denkt sie, und womöglich kann er ihre Gedanken hören, denn er zuckt zusammen und verzieht sich wieder in die Finsternis, lässt sie in dem tristen, kleinen Schuppen allein zurück.

Olivia lehnt sich mit dem Rücken an die Wand.

Als sie noch kleiner war, stellte sie sich gerne vor, dies sei ihr Zuhause und nicht Merilance. Vater und Mutter seien nur kurz hinausgegangen und sie solle hier drinnen saubermachen. Natürlich würden sie wiederkommen.

Sobald das Haus fertig war.

Damals hat sie Staub und Spinnweben fortgekehrt, die Tonscherben aufgestapelt und Ordnung in die Regale gebracht. Aber ganz gleich, wie gründlich sie den kleinen Schuppen aufräumte, nie war er sauber genug, und sie kamen nicht zurück.

Sein Zuhause wählt man sich selbst. Diese sechs Worte stehen einzeln auf einer Seite im Buch ihrer Mutter, umgeben von so viel weißem Papier, dass sie sich wie ein Rätsel ausnehmen. Eigentlich wirkt alles, was ihre Mutter geschrieben hat, wie ein Rätsel, das auf eine Lösung wartet.

Inzwischen klingt der Regen nicht mehr wie hämmernde Fäuste, sondern eher wie das leise, unregelmäßige Tippen gelangweilter Finger, und Olivia tritt seufzend aus dem Schuppen.

Draußen ist alles grau.

Der graue Tag verschwimmt bereits mit einer grauen Nacht; dünnes graues Licht schwappt gegen den grauen Schotterpfad, der die grauen Steinmauern der Merilance School for Independent Girls umgibt.

Das Wort »Schule« beschwört Bilder von sauberen Holztischen und kratzenden Bleistiften herauf. Von Gelehrsamkeit. Tatsächlich lernen sie auch etwas, aber es ist eine oberflächliche Bildung, auf rein praktische Dinge ausgerichtet. Wie man einen Kamin reinigt. Wie man einen Brotlaib formt. Wie man die Kleider anderer Leute flickt. Wie man in einer Welt existiert, die einen nicht will. Wie man als Geist im Haus anderer lebt.

Merilance nennt sich zwar Schule, doch in Wahrheit ist es eine Anstalt für die Jungen, die Wilden und die Glücklosen. Die Waisen und Unerwünschten. Wie ein Grabstein ragt das schmucklose graue Gebäude in den Himmel auf, weder von Parks noch von weitläufigen Rasenflächen umgeben, sondern von den öden, eingesunkenen Fassaden der anderen Gebäude am Stadtrand, deren Schornsteine Rauch ausröcheln. Mauern gibt es keine und auch kein Eisentor, nur einen leeren Steinbogen, der zu sagen scheint: Du kannst gerne gehen, wenn du eine andere Zuflucht kennst. Aber wenn man geht – und ab und zu tut es eines der Mädchen –, ist man danach nicht mehr erwünscht. Einmal im Jahr, manchmal öfter, hämmert ein Mädchen, das zurückkehren möchte, verzweifelt an die Tür, und die anderen lernen daraus, es ist schön und gut von einem glücklichen Leben und einem Zuhause zu träumen, in dem man willkommen ist, aber selbst ein düsterer Grabstein von einem Haus ist besser als ein Leben auf der Straße.

Und doch ist Olivia an manchen Tagen in Versuchung.

Dann betrachtet sie den Steinbogen, der wie ein offener Mund am Rand der Schotterfläche gähnt, und denkt was, wenn, denkt ich könnte, denkt eines Tages werde ich.

Eines Nachts wird sie in die Räume der Gouvernanten einbrechen, sich schnappen, was sie finden kann, und damit verschwinden. Dann wird sie zur Vagabundin, zur Zugräuberin, zur Einbrecherin oder Trickbetrügerin, wie die Männer in den Groschenheftchen, die Charlotte ständig irgendwo herbekommt, Geschenke eines Jungen, mit dem sie sich einmal die Woche am Rand des Schottergrabens trifft. Einhundert verschiedene Zukünfte malt Olivia sich aus, doch abends ist sie immer noch hier, steigt in das schmale Bett in dem überfüllten Schlafsaal in dem Haus, das kein Zuhause ist und niemals sein wird. Und morgens erwacht sie ebendort.

Olivia schlurft über den Hof zurück, mit einem steten Sch-sch-sch gleiten ihre Schuhe über den Schotter. Ihr Blick ist zu Boden gerichtet, auf der Suche nach Farbe. Wenn es viel geregnet hat, zwängen sich ab und zu ein paar grüne Halme zwischen den Steinen hervor, oder eine Schicht hartnäckigen Mooses klammert sich an einen Pflasterstein, doch diese trotzigen Farben bleiben nie lange bestehen. Die einzigen Blumen sind im Büro der Hausmutter zu finden, und selbst die sind künstlich und verblichen, die seidenen Blütenblätter längst grau von Staub.

Doch als sie um die Ecke geht, zu der Seitentür, die sie offen gelassen hat, entdeckt sie einen Tupfer Gelb. Ein kleines blühendes Unkraut, das zwischen den Steinen hervorlugt. Sie kniet sich hin, ohne auf den Schotter zu achten, der sich ihr in die Knie bohrt, und streicht mit dem Daumen behutsam über die winzige Blüte. Gerade als sie sie pflücken will, hört sie Schuhe über den Schotter stampfen und das vertraute Rascheln und Seufzen der Röcke einer Gouvernante.

Sie sehen alle gleich aus, die Gouvernanten, in ihren einst weißen Kleidern mit den einst weißen Gürteln. Aber sie sind es nicht. Da ist Gouvernante Jessamine mit ihrem verkniffenen Lächeln, als lutsche sie an einer Zitrone, Gouvernante Beth mit den tief liegenden Augen und Tränensäcken, und Gouvernante Lara mit einer Stimme hoch und schrill wie das Pfeifen eines Teekessels.

Und dann ist da noch Gouvernante Agatha.

»Olivia Prior!«, donnert sie ärgerlich schnaufend. »Was tust du da?«

Olivia hebt die Hände, obwohl sie weiß, dass es nichts bringt. Gouvernante Sarah hatte ihr die Zeichensprache beigebracht, was so lange gut ging, bis Gouvernante Sarah die Schule verließ. Keine der anderen machte sich die Mühe, sie zu erlernen.

Jetzt ist es egal, was Olivia sagt. Niemand versteht es zuzuhören.

Agatha starrt sie an, während sie mit den Händen formt: Ich plane meine Flucht. Aber mittendrin wedelt die Gouvernante bereits ihrerseits ungeduldig mit den Händen.

»Wo … ist … deine … Kreidetafel?«, fragt sie laut und langsam, als sei Olivia schwerhörig. Was sie nicht ist. Die Kreidetafel dagegen, die steckt hinter einer Reihe Marmeladengläser im Keller, und zwar schon seit sie Olivia damals ausgehändigt wurde, mit einer kleinen Schnur dran, damit sie sie um den Hals hängen kann.

»Na?«, hakt die Gouvernante nach.

Olivia schüttelt den Kopf, wählt das einfachste Handzeichen für Regen und wiederholt die Geste ein paarmal, damit die Gouvernante sie erkennt, aber Agatha schnalzt nur mit der Zunge, packt sie am Handgelenk und zerrt sie nach drinnen.

»Du solltest doch in der Küche sein«, sagt die Gouvernante und marschiert mit Olivia den Flur entlang. »Jetzt ist es Zeit fürs Abendessen, und du hast nicht beim Kochen geholfen.« Und doch ist es wie durch ein Wunder fertig geworden, denkt Olivia bei dem Duft, der ihnen entgegenweht.

Sie erreichen den Speisesaal, wo sich die Stimmen der Mädchen auftürmen, aber die Gouvernante schiebt sie weiter, an der Eingangstür vorbei.

»Wer nichts gibt, erhält auch nichts«, sagt sie, als sei das ein Grundsatz von Merilance und nicht etwas, das sie sich gerade ausgedacht hat. Sie nickt knapp, zufrieden mit sich selbst, und Olivia stellt sich vor, wie sie den Spruch auf ein Kissen stickt.

Sie kommen beim Schlafsaal an, in dem es zwei Dutzend kleine Wandbretter und daneben zwei Dutzend Betten gibt, die schmal und weiß sind wie Streichhölzer und allesamt leer.

»Ins Bett mit dir«, sagt die Gouvernante, obwohl es noch nicht einmal dunkel ist. »Vielleicht«, fügt sie hinzu, »nutzt du die Zeit und denkst mal darüber nach, was es heißt, eine Schülerin von Merilance zu sein.«

Eher würde Olivia Glasscherben essen, doch sie nickt bloß und gibt sich Mühe, reumütig auszusehen. Sie macht sogar einen Knicks und lässt den Kopf hängen, aber nur, damit die Gouvernante das kleine, trotzige Lächeln auf ihren Lippen nicht sieht. Soll die alte Schreckschraube doch denken, es täte ihr leid.

Die Leute denken alles Mögliche über Olivia.

Die meisten liegen falsch.

Die Gouvernante eilt davon – offensichtlich will sie das Abendessen nicht verpassen –, und Olivia betritt den Schlafsaal. Am Fußende des ersten Bettes bleibt sie stehen und lauscht auf das sich entfernende Rascheln der Röcke. Sobald Agatha verschwunden ist, verlässt sie den Schlafsaal wieder und schleicht den Flur hinunter, um die Ecke und zu den Quartieren der Gouvernanten.

Die Gouvernanten haben eigene Zimmer. Die Türen sind verschlossen, aber die Schlösser alt und schlicht, der Schlüsselbart lediglich eine Reihe von Erhebungen.

Olivia zieht ein Stück stabilen Draht aus der Tasche und ruft sich die Form von Agathas Schlüssel vor Augen, dessen Bart an ein großes E erinnert. Ein wenig Herumstochern, dann klickt es im Schloss, und die Tür öffnet sich. Dahinter liegt ein sauberes kleines Zimmer, vollgestopft mit Kissen, die mit kurzen Sprüchen bestickt sind.

Hier durch Gottes Gnade.

Ein Platz für jedes Ding und jedes Ding an seinem Platz.

Ordnung im Haus verheißt Ruhe im Geist.

Olivias Finger streichen über die Worte, während sie das Bett umrundet. Auf dem Fensterbrett steht ein kleiner Spiegel, und als sie daran vorbeigeht, erhascht sie einen Blick auf rabenschwarzes Haar und eine bleiche Wange und erschrickt. Doch es ist nur ihr eigenes Spiegelbild. Blass. Farblos. Der Geist von Merilance. So nennen die anderen Mädchen sie. Aber in ihren Stimmen liegt ein befriedigendes Zittern, ein Hauch von Furcht. Olivia betrachtet sich im Spiegel. Und lächelt.

Sie kniet sich vor das Eschenholzschränkchen neben Agathas Bett. Die Gouvernanten haben alle ihre Laster. Bei Lara sind es Zigaretten, bei Jessamine Zitronendrops und bei Beth Groschenhefte. Und bei Agatha?

Tja, sie hat gleich mehrere. In der obersten Schublade schwappt Brandy in einer Flasche, und im Fach darunter entdeckt Olivia eine Dose Kekse mit Zuckerguss und eine Papiertüte mit Clementinen, leuchtend wie kleine untergehende Sonnen. Sie schnappt sich drei Zuckergusskekse und eine Frucht und schleicht sich zum leeren Schlafsaal zurück, um dort ihr Abendessen zu genießen.

2

Olivia breitet ihr Picknick auf dem schmalen Bett aus.

Die Kekse isst sie schnell, die Clementine hingegen kostet sie richtig aus, zieht die sonnengelbe Schale in einem langen Kringel ab, so dass die fröhlichen Segmente darunter zum Vorschein kommen. Im ganzen Schlafsaal wird es nach der gestohlenen Zitrusfrucht duften, aber das ist ihr egal. Sie schmeckt nach Frühling, nach nackten Füßen auf Wiesengras, nach einem warmen grünen Ort.

Ihr Bett steht ganz am Ende des Saals, so dass sie sich beim Essen mit dem Rücken gegen die Wand lehnen kann, was gut ist, weil sie so auch die Tür im Blick behält. Und das tote Ding, das auf Claras Bett sitzt.

Dieser Ghul ist anders, kleiner als der im Schuppen. Er hat knubblige Ellbogen und Knie und ein starres Auge; mit einer Hand zupft er an einem zerzausten Flechtzopf herum und schaut Olivia beim Essen zu. Seine Bewegungen haben etwas Mädchenhaftes an sich. Wie er die Lippen spitzt und den Kopf schief legt und ihr beim Einschlafen ins Ohr flüstert, leise und stimmlos, die Worte nicht mehr als ein Lufthauch an ihrer Wange.

Olivia taxiert ihn mit finsterem Blick, bis er verschwindet.

Das ist eine Eigenart von Ghulen.

Sie wollen, dass man sie anschaut, aber ertragen es nicht, wenn man sie sieht.

Immerhin, denkt Olivia, sind sie nicht dazu fähig, sie zu berühren. Einmal hat sie in einem Anfall von Verdrossenheit die Hand nach einem Ghul ausgestreckt, doch ihre Finger gingen einfach durch ihn hindurch. Kein gruseliger Luftzug auf ihrer Haut, nicht mal ein winziger Hauch. Damals war sie erleichtert, dass er nicht real – nicht existent – genug war, um mehr zu tun, als zu lächeln, finster dreinzublicken oder zu schmollen.

Hinter der Tür verändern sich die Geräusche.

Olivia lauscht dem Schlurfen und Scharren aus dem Saal am Ende des Flurs, wo das Abendessen nun vorbei ist, dem Klopfen des Gehstocks der Hausmutter, die aufsteht, um ihre allabendliche Ansprache zu halten – vielleicht geht es um Sauberkeit oder Tugendhaftigkeit oder Bescheidenheit. Gouvernante Agatha hört zweifellos zu, bereit, die Worte auf ein Kissen zu sticken.

Von hier klingt die Ansprache lediglich wie ein Schnarren und Säuseln – zum Glück, denkt sie, fegt die Krümel vom Bett und versteckt das sonnengelbe Band der Clementinenschale unter ihrem Kopfkissen, wo es seinen süßen Duft verbreiten wird. Sie greift nach den Sachen auf ihrem Wandbrett.

Zu jedem Bett gehört ein solches Bord, auch wenn die Dinge darauf variieren. Einige Mädchen haben eine gespendete oder selbst genähte Puppe. Manche ein Buch, in dem sie lesen, oder einen Rahmen mit einer Stickerei. Auf Olivias Wandbrett drängen sich Skizzenblöcke und ein Glas mit abgenutzten, aber spitzen Bleistiften. (Sie ist eine begabte Künstlerin – ein Talent, das die Gouvernanten von Merilance zwar nicht ausdrücklich fördern, aber auch nicht vernachlässigen.) Heute Abend gleiten ihre Finger jedoch an den Skizzenblöcken vorbei zu dem grünen Tagebuch am Ende des Bretts.

Es hat ihrer Mutter gehört.

Ihrer Mutter, die seit jeher ein Geheimnis ist, eine Leerstelle, ein Umriss – die Ränder gerade klar genug, um ihre Abwesenheit kenntlich zu machen. Olivia nimmt das Tagebuch vorsichtig in die Hand und streicht über den abgenutzten, weichen Einband; es ist das Einzige, was einer Erinnerung an ihr Leben vor Merilance nahe kommt. Nicht mal zwei Jahre war sie alt, als sie in der düsteren Steingruft ankam, dreckverschmiert, in einem mit winzigen Wildblumen bestickten Kleid. Die Gouvernanten sagten, sie habe womöglich stundenlang auf der Treppe gesessen, bevor man sie fand, weil sie nicht weinte. Sie erinnert sich weder daran noch an das, was davor geschah, und auch nicht an die Stimme ihrer Mutter. Von ihrem Vater weiß sie nur, dass sie ihn nie gekannt hat. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war er schon tot, so viel hat sie den Worten ihrer Mutter entnommen.

Ein seltsames Ding, das Tagebuch.

Sie kennt es in- und auswendig: den Grünton des Einbands, das elegante G auf der Vorderseite – sie grübelt seit Jahren, wofür es wohl steht: Georgina, Genevieve, Gabrielle –, und die beiden Linien darunter, weder Prägungen noch Kratzer, sondern tiefe Furchen, exakt parallel verlaufende Kerben von einer Kante zur anderen. Die merkwürdigen Tintenkleckse, die ganze Seiten einnehmen, und die Einträge in der Schrift ihrer Mutter, manche lang, andere nur eine Handvoll Wörter, einige klar verständlich, andere wirr und bruchstückhaft, alle an ein gewisses »du« gerichtet.

Als Olivia klein war, glaubte sie, mit dem »du« sei sie selbst gemeint, ihre Mutter spreche durch die Zeit zu ihr, diese zwei Buchstaben eine Hand, die sich ihr aus dem Papier entgegenstreckt.

Wenn du das liest, bin ich in Sicherheit.

Letzte Nacht warst du in meinem Traum.

Weißt du noch, als …

Aber irgendwann begriff sie, dass dieses »du« jemand anderes war: ihr Vater.

Auch wenn er nie antwortet, schreibt ihre Mutter so, als hätte er es getan. Eintrag um Eintrag voller seltsamer, verschleierter Begriffe, die ihre Beziehung beschreiben, Vögel in Käfigen, ein sternenloses Himmelszelt, Worte über seine Güte und ihre Liebe und Furcht und schließlich über Olivia. Unsere Tochter.

Doch von da an wird es verworrener. Ihre Mutter schreibt über Schatten, die wie Finger durch die Dunkelheit kriechen, und über Stimmen im Wind, die sie nach Hause rufen. Bald schon beginnt sich ihre elegante Schrift zu neigen und stürzt schließlich ganz über die Klippe in den Wahnsinn.

Die Klippe? Die Nacht, in der ihr Vater starb.

Er war krank. Ihre Mutter erzählt davon, wie er immer mehr dahinschwand, während ihr eigener Bauch anwuchs. Eine zehrende Krankheit nahm ihn Wochen vor Olivias Geburt hinfort. Und als er starb, strauchelte ihre Mutter und zerbrach. Die wunderschönen Worte wurden holprig, ihr Text zerfiel.

Es tut mir leid dass ich frei sein wollte dass ich die Tür geöffnet habe dass du nicht hier bist und sie sehen zu er sieht zu er will dich zurückhaben aber du bist fort er will mich aber ich werde nicht gehen er will sie aber sie ist alles was ich von dir und mir habe sie ist alles sie ist alles ich will nach Hause

Diese Seiten liest Olivia nicht gern, zum Teil, weil es das Gestammel einer Wahnsinnigen ist. Aber auch, weil sie sich zwangsläufig fragt, ob es ein Wahnsinn ist, der einem im Blut liegt. Ob er in ihr ebenfalls schlummert und darauf wartet, geweckt zu werden.

Irgendwann endet der Text, und es folgen nur noch leere Seiten, bis auf einen letzten Eintrag, ganz am Schluss. Ein Brief, nicht an einen noch lebenden oder schon toten Vater gerichtet, sondern an sie.

Olivia Olivia Olivia, schreibt ihre Mutter, der Name erstreckt sich über die ganze Seite, und Olivias Blick gleitet über das tintenfleckige Papier, ihre Finger fahren die wirren Wörter entlang, den verworfenen, durchgestrichenen Text, der vom Bestreben ihrer Mutter zeugt, sich einen Weg durch das Dickicht ihrer Gedanken zu bahnen.

Etwas flackert am Rand ihres Blickfelds. Der Ghul hat sich genähert und späht schüchtern über die Wölbung von Claras Kissen. Er legt den Kopf schief, als lausche er, und Olivia tut dasselbe. Sie hört sie kommen. Klappt das Tagebuch zu.

Sekunden später geht die Tür auf, und die Mädchen strömen herein.

Zwitschernd und zirpend ergießen sie sich in den Raum. Die Jüngeren schauen flüsternd in ihre Richtung. Aber sobald sie sie ansieht, huschen sie wie Insekten vorbei und flüchten sich unter ihre sicheren Bettdecken. Die Älteren blicken gar nicht zu ihr hin. Sie tun so, als gäbe es sie nicht, aber Olivia kennt die Wahrheit: Sie haben Angst vor ihr. Dafür hat sie gesorgt.

Olivia war zehn, als sie das erste Mal die Zähne zeigte.

Zehn, als sie den Flur entlangging und die Worte ihrer Mutter aus dem Mund einer anderen hörte.

»Diese Träume bringen mich noch um«, sagte die Stimme. »Wenn ich träume, weiß ich, dass ich aufwachen muss. Aber wenn ich wach bin, will ich immer nur weiterträumen.«

Sie kam beim Schlafsaal an und sah die silberblonde Anabelle steif auf ihrem Bett sitzen und den Eintrag vorlesen, umringt von einer Handvoll kichernder Mädchen.

»In meinen Träumen verliere ich dich ständig. Bin ich wach, dann bist du bereits verloren.«

Anabelles hohes, melodiöses Stimmchen ließ die Worte falsch klingen, den Wahnsinn ihrer Mutter umso deutlicher hervortreten. Olivia marschierte zu ihr, um ihr das Tagebuch zu entreißen, aber Anabelle hielt es hoch in die Luft. »Wenn du es haben willst«, sagte sie, »musst du nur danach fragen.«

Olivias Kehle zog sich zusammen. Ihr Mund öffnete sich, doch kein Laut kam heraus, nur ein Luftstrom, ein wütendes Ausatmen.

Anabelle kicherte über ihr Schweigen. Und Olivia stürzte sich auf sie. Ihre Fingerspitzen streiften das Tagebuch bereits, doch zwei der anderen Mädchen zogen sie zurück.

»Äh-äh-äh«, zog Anabelle sie auf und wackelte mit dem Finger. »Du sollst fragen.« Sie trat näher. »Es muss auch gar nicht laut sein.« Sie beugte sich vor, als könnte Olivia einfach flüstern, das Wort bitte formen und es rauslassen. Ihre Zähne klickten aufeinander.

»Was ist ihr Problem?«, fragte Lucy und rümpfte verächtlich die Nase.

Problem.

Olivias Miene verfinsterte sich bei dem Wort. Als hätte sie sich nicht erst letztes Jahr in die Krankenstation geschlichen und dort das Anatomiebuch durchforstet, als hätte sie nicht sämtliche Zeichnungen des menschlichen Mundes und der Kehle, die sie entdeckte, abgemalt, als hätte sie nicht in jener Nacht im Bett gesessen und ihren Hals abgetastet, um die Ursache ihrer Stummheit zu finden, um zu ergründen, was genau ihr fehlte.

»Na los«, stichelte Anabelle und hielt das Tagebuch noch höher. Und als Olivia immer noch schwieg, klappte das Mädchen das Buch auf, das ihr nicht gehörte, enthüllte die Worte, die nicht ihre waren, berührte das Papier, auf das sie kein Anrecht hatte, und begann, Seiten herauszureißen.

Dieses Geräusch – Papier, das aus der Naht gerissen wird – war das lauteste auf der Welt, und Olivia befreite sich aus dem Griff der anderen Mädchen, stürzte auf Anabelle zu und packte sie an der Kehle. Anabelle kreischte auf, und Olivia drückte zu, bis das Mädchen nicht mehr sprechen, nicht mehr atmen konnte, und dann waren die Gouvernanten da und zerrten sie auseinander.

Anabelle schluchzte, und Olivia zog ein finsteres Gesicht. Beide Mädchen wurden ohne Abendessen ins Bett geschickt.

»Sollte doch nur ein Spaß sein«, murrte Anabelle und ließ sich auf ihr Bett fallen, während Olivia schweigend die herausgerissenen Seiten sorgfältig zurück in das Tagebuch ihrer Mutter legte und dabei die Erinnerung auskostete, wie sie Anabelles Kehle umklammert hatte. Dank des Anatomiebuchs hatte sie genau gewusst, wo sie zudrücken musste.

Jetzt streicht sie mit dem Finger über die Kante des Tagebuchs, wo die herausgerissenen Seiten ein Stück hervorragen. Sie schaut kurz hoch, während die Mädchen hereingeschlendert kommen.

Um Olivias Bett zieht sich ein Graben. Jedenfalls kommt es ihr so vor. Ein schmaler, unsichtbarer Fluss, den niemand überqueren will und der ihr Bett zur Burg macht. Zur Festung.

Die jüngeren Mädchen glauben, sie sei verflucht.

Die älteren halten sie lediglich für wild.

Olivia ist es egal, solange sie sie nur in Ruhe lassen.

Anabelle kommt als Letzte herein.

Ihre blassen Augen huschen zu Olivias Ecke, und sie greift mit einer Hand nach ihrem silberblonden Zopf. Olivia spürt, wie sich ihre Lippen zu einem Lächeln verziehen.

In jener Nacht, nachdem die herausgerissenen Seiten wieder sicher im Tagebuch lagen, die Lichter gelöscht waren und die Mädchen von Merilance schliefen, stand Olivia auf. Sie schlich in die Küche, nahm sich ein leeres Einweckglas und ging damit in den Keller, einen von der Sorte, die stets trocken und feucht zugleich sind. Es dauerte ein, zwei Stunden, dann hatte sie das Glas mit Käfern und Spinnen und einem halben Dutzend Silberfischchen gefüllt. Sie fügte eine Handvoll Asche aus dem Kamin der Hausmutter hinzu, damit die Krabbeltiere auch ihre Spuren hinterließen. Schließlich schlich sie sich in den Schlafsaal zurück und leerte das Glas direkt über Anabelles Kopf aus.

Das Mädchen erwachte kreischend.

Olivia sah von ihrem Bett aus zu, wie Anabelle auf das Bettzeug einschlug und polternd aus dem Bett fiel. Überall im Schlafsaal schrien die Mädchen, und als die Gouvernanten hereinstürmten, sahen sie gerade noch, wie ein Silberfischchen aus Anabelles Zopf hervorwuselte. Der Ghul saß in der Nähe und schaute von stummem Lachen geschüttelt zu. Als die schluchzende Anabelle aus dem Schlafsaal geführt wurde, hielt sich der Ghul einen knochigen Finger an die nur halb sichtbaren Lippen, so als schwöre er, ihr Geheimnis zu bewahren. Doch Olivia wollte gar nicht, dass es ein Geheimnis blieb. Anabelle sollte ruhig wissen, wer ihr das angetan hatte. Sie sollte wissen, wer sie zum Schreien gebracht hatte.

Beim Frühstück waren Anabelles Haare kurz geschnitten. Sie sah Olivia direkt in die Augen, und Olivia erwiderte ihren Blick.

Na los, dachte sie und hielt dem Blick der anderen stand. Sag was.

Anabelle sagte nichts.

Das Tagebuch rührte sie allerdings nie wieder an.

Inzwischen ist es Jahre her und Anabelles silberblondes Haar längst nachgewachsen, dennoch greift sie sich immer noch an ihren Zopf, wann immer sie Olivia sieht, so wie den Mädchen auch beigebracht wird, sich zu bekreuzigen oder bei der Andacht niederzuknien.

Jedes Mal lächelt Olivia.

»Ab ins Bett«, sagt eine Gouvernante – es spielt keine Rolle, welche. Und bald wird das Licht gelöscht, und im Schlafsaal wird es still. Olivia kriecht unter die kratzige Decke und rollt sich mit dem Rücken zur Wand ein. Das Tagebuch fest an die Brust gedrückt, schließt sie die Augen vor dem Ghul und den Mädchen und der Welt von Merilance.

Olivia Olivia Olivia

Ich habe den Namen in dein Haar geflüstert

damit du dich erinnerst wirst du dich erinnern?

Ich weiß nicht ich kann es nicht Was man liebt

lässt man los heißt es aber ich spüre nur Verlust.

Mein Herz ist Asche und

wusstest du dass Asche die Form behält bis man sie berührt

ich will dich nicht verlassen aber ich traue mir

selbst nicht mehr

es bleibt keine Zeit es bleibt keine Zeit es bleibt keine

Zeit um zu

es tut mir so leid ich weiß nicht was ich sonst tun

soll

Olivia, Olivia, Olivia, Denk daran –

die Schatten können nichts berühren sind nicht real

die Träume sind nur Träume können dir nichts

anhaben

und du bist in Sicherheit solange du dich fernhältst

von Gallant

3

Olivia wurde lebendig begraben.

Zumindest fühlt sie sich so. Die Küche ist ein derart stickiger Ort in den Eingeweiden des Gebäudes, die Luft von Kochtopfdampf verstopft, die Mauern aus Stein, und wann immer Olivia hier drinnen arbeiten muss, fühlt sie sich wie in einer Gruft. Ihr würde es gar nicht mal so viel ausmachen, wenn sie nur allein wäre.

Unten in der Küche gibt es zwar keine Ghule, aber stets andere Mädchen. Sie plaudern und schwatzen, füllen den Raum mit sinnlosem Lärm. Eine erzählt gerade eine Geschichte über einen Prinzen und einen Palast. Eine andere klagt stöhnend über Bauchkrämpfe, und eine dritte sitzt auf der Theke, lässt die Beine baumeln und dreht Däumchen.

Olivia bemüht sich, sie nicht weiter zu beachten, und konzentriert sich stattdessen auf die Schüssel mit den Kartoffeln und das Schälmesser, das stumpf in ihrer Hand glänzt. Sie mustert ihre Hände bei der Arbeit. Sie sind schmal und reizlos, aber stark. Hände, die sprechen können, auch wenn sich an der Schule kaum jemand die Mühe macht, zuzuhören, Hände, die schreiben und zeichnen und eine gerade Naht nähen können. Hände, die Haut von Fleisch abziehen können, ohne abzurutschen.

Zwischen Daumen und Zeigefinger befindet sich eine kleine Narbe, die schon ziemlich alt ist und die sie sich selbst zugefügt hat. Olivia hatte gehört, wie die anderen Mädchen jammerten, wenn sie sich verletzten. Ein spitzer Schrei, ein langgezogenes Heulen. Als Lucy einmal zwischen den Betten herumsprang, abrutschte und sich den Fuß brach, brüllte sie wie am Spieß. Und eines Tages fragte Olivia sich fast beiläufig, ob ihre eigene Stimme wohl jenseits einer Schwelle liege, ob sie sich durch Schmerz hervorlocken ließe.

Das Messer war scharf. Der Schnitt tief. Blut quoll hervor und tropfte auf die Theke, Hitze schoss kreischend ihren Arm hinauf und durch ihre Lungen; aus ihrer Kehle drang jedoch nur ein kurzes, scharfes Keuchen, mehr Leere denn Geräusch.

Als Clara das Blut sah, schrie sie auf, schrill und angewidert, und Amelia rief nach den Gouvernanten, die das Ganze natürlich für einen Unfall hielten. Ungeschicktes Ding, schalten sie, während die Mädchen flüsterten. Alle schienen sie so voller Lärm. Alle, außer Olivia.

Sie, die einfach nur schreien wollte, nicht vor Schmerz, sondern vor schierer verzweifelter Wut, weil so viel Lärm in ihr war und sie ihn nicht herauslassen konnte. Stattdessen trat sie einen Stapel Töpfe um, nur um das Scheppern zu hören.

Inzwischen haben die Mädchen in der Küche sich dem Thema Liebe zugewendet.

Sie flüstern, als sei es ein Geheimnis oder eine gestohlene Leckerei, stibitzt und in der Backentasche versteckt. Als sei Liebe alles, was sie bräuchten. Als seien sie mit einem Fluch belegt, und nur die Liebe könne sie befreien. Olivia sieht keinen Sinn darin: Liebe hat ihren Vater nicht vor Krankheit und Tod bewahrt. Und ihre Mutter nicht vor Wahnsinn und Verlust.

Die Mädchen sagen Liebe, aber was sie meinen ist Begehren. Begehrt zu werden, außerhalb der Mauern dieses Hauses. Sie warten darauf, von einem der Jungen, die sich am Rand des Schottergrabens herumdrücken und sie hinüberlocken wollen, gerettet zu werden.

Bei dem Gerede über Gefälligkeiten und Versprechen und Zukunft verdreht Olivia bloß die Augen.

»Was weißt du denn schon?«, spottet Rebecca, die Olivias Gesichtsausdruck bemerkt. Sie ist dünn wie eine Bohnenstange und hat zu kleine Augen, die zu dicht beisammenstehen. Mehr als einmal hat Olivia sie schon als Wiesel gezeichnet. »Wer würde dich denn wollen?«

Auch wenn Rebecca es nicht ahnt, war da in diesem Frühling tatsächlich ein Junge. Er entdeckte Olivia, als sie aus dem Schuppen kam. Ihre Blicke begegneten sich, und er lächelte.

»Komm, unterhalt dich mit mir«, sagte er, und Olivia runzelte die Stirn und verzog sich ins Haus. Doch am nächsten Tag war er wieder da, ein gelbes Tausendschönchen in der Hand. »Für dich«, sagte er, und sie wollte die Blume noch mehr als seine Aufmerksamkeit, dennoch schlenderte sie langsam über den Graben. Aus der Nähe glänzte sein Haar wie Kupfer in der Sonne. Aus der Nähe roch er nach Ruß. Aus der Nähe betrachtete sie seine Wimpern und Lippen mit der Distanz einer Künstlerin, die ein Objekt studiert.

Als er sie küsste, wartete sie darauf, dass sich das Gefühl einstellte, das ihre Mutter für ihren Vater empfunden hatte, am Tag ihrer ersten Begegnung, der Funke, der das Feuer entzündete, das ihre ganze Welt in Flammen aufgehen ließ. Aber sie spürte nur seine Hand auf ihrer Hüfte. Seinen Mund auf ihrem. Eine hohle Traurigkeit.

»Willst du es nicht?«, fragte er, als seine Hand über ihre Rippen strich.

Sie wünschte sich, es zu wollen, zu fühlen, was die anderen Mädchen fühlten.

Aber sie wollte es nicht. Und doch will Olivia so viel, wünscht sich so viel, begehrt so viel. Sie wünscht sich ein Bett, das nicht knarrt. Ein Zimmer ohne Mädchen wie Anabelle, ohne Gouvernanten und Ghule. Ein Fenster, das auf Wiesen blickt, und Luft, die nicht nach Ruß schmeckt, einen Vater, der nicht stirbt, und eine Mutter, die sie nicht verlässt, eine Zukunft jenseits der Mauern von Merilance.

All das wünscht sie sich, und sie ist schon lange genug hier, um zu wissen, dass es keine Rolle spielt, was man sich wünscht – raus kommt man nur, wenn einen jemand anderes will.

Das wusste sie, und doch stieß sie ihn weg.

Und als sie den Jungen das nächste Mal am Hofrand sah, stand er mit einem anderen Mädchen zusammen, einem hübschen, zarten Ding namens Mary, die ihm kichernd etwas ins Ohr flüsterte. Olivia wartete darauf, brennende Eifersucht zu verspüren, aber sie nahm nur kühle Erleichterung wahr.

Sie schält die Kartoffel zu Ende und mustert das kleine Schälmesser. Balanciert es auf ihrem Handrücken und schnippt es dann vorsichtig in die Luft, um den Griff aufzufangen. Sie lächelt in sich hinein.

»Spinnerin«, murmelt Rebecca. Olivia blickt auf, schaut ihr in die Augen und wedelt mit dem Messer wie mit einem Finger. Finster wendet Rebecca sich wieder den anderen Mädchen zu, als sei Olivia ein Ghul, dem man besser keine Beachtung schenkt.

Zumindest reden sie jetzt nicht mehr über Jungs, sondern über Träume.

»Ich war am Meer.«

»Du warst doch noch nie am Meer.«

»Na und?«

Olivia nimmt sich noch eine Kartoffel und lässt das Messer unter die stärkehaltige Schale gleiten. Sie ist fast fertig, aber sie arbeitet absichtlich langsamer, um sich das Geschwätz der anderen anzuhören.

»Na woher willst du wissen, dass es das Meer war und nicht bloß ein See?«

»Da waren Möwen. Und Steine. Außerdem muss man nicht unbedingt an einem bestimmten Ort gewesen sein, um davon zu träumen.«

»Doch, muss man …«

Olivia viertelt die Kartoffel und lässt sie in den Topf fallen.