14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

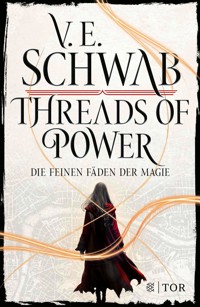

- Serie: Threads of Power Reihe

- Sprache: Deutsch

Magisch, fesselnd, poetisch. Der Beginn einer neuen Fantasy-Trilogie der Bestsellerautorin V.E. Schwab Sieben Jahre sind verstrichen in den vier Londons, wo alles begann. Im roten London, in dem die Magie allgegenwärtig ist, macht sich Unzufriedenheit breit. Es geht sogar das Gerücht um, dass eine mysteriöse Organisation mithilfe eines magischen Artefakts ein Attentat auf den König plant. Die Suche nach den Attentätern führt die Magierin Lila Bard nicht nur ins weiße und graue London, sondern auch auf die Spur einer jungen Tüftlerin, die die Fäden der Magie manipulieren kann, und damit das Gleichgewicht zwischen den Welten verändern könnte. Eine großartige Reise in eine der magischsten und faszinierendsten Fantasywelten: Threads of Power ist der heiß ersehnte neue Roman aus dem Universum von Shades of Magic - Weltenwanderer. "So sollte Fantasy sein!" Publishers Weekly "Innovative Fantasy" The Guardian "A superqueer and weird fantasy series" V.E. Schwab

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1015

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

V. E. Schwab

Threads of Power

Die feinen Fäden der Magie

Über dieses Buch

Bildgewaltig – episch – atmosphärisch!

Einige Jahre sind verstrichen in den vier Londons, wo alles begann. Im roten London, in dem die Magie allgegenwärtig ist, macht sich Unzufriedenheit breit. Es geht sogar das Gerücht um, dass eine mysteriöse Organisation mithilfe eines magischen Artefakts ein Attentat auf den König plant. Die Suche nach den Attentätern führt die Magierin Lila Bard nicht nur ins weiße und graue London, sondern auch auf die Spur einer jungen Tüftlerin, die die Fäden der Magie manipulieren kann, und damit das Gleichgewicht zwischen den Welten verändern könnte.

Eine großartige Reise in eine der magischsten und faszinierendsten Fantasywelten: Threads of Power ist der heiß ersehnte neue Roman aus dem Universum von Shades of Magic - Weltenwanderer.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Victoria (V. E.) Schwab ist die Autorin der »Shades of Magic«-Trilogie, des Bestsellers »Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« und des Gothic-Fantasy-Romans "Gallant". Ihre Werke wurden in über vierundzwanzig Sprachen übersetzt. Sie wurde 1987 als Kind einer englischen Mutter und eines amerikanischen Vaters geboren und ist seitdem von unstillbarem Fernweh getrieben. Wenn sie nicht gerade durch die Straßen von Paris streunt oder auf irgendeinen Hügel in England klettert, sitzt sie im hintersten Winkel eines Cafés und spinnt an ihren Geschichten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Fragile Threads of Power« bei Tor Books, New York.

Copyright © 2023 by Victoria Schwab

Published in agreement with the author, c/o BAROR INT., INC., Armonk, New York, U.S.A.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60569 Frankfurt

Covergestaltung und -abbildung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Motiven von Adobe Stock und Shutterstock

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491588-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Weisses London

Teil eins

I

Jetzt

II

III

IV

V

VI

Teil zwei

I

II

III

Sieben Jahre zuvor

IV

Jetzt

V

Sieben Jahre zuvor

Einen Monat später

VI

Jetzt

VII

Sechs Jahre zuvor

Fünf Jahre zuvor

Vier Jahre zuvor

Drei Jahre zuvor

VIII

Jetzt

IX

X

XI

XII

Teil drei

I

II

Sieben Jahre zuvor

III

Jetzt

IV

V

VI

VII

Vor fünf Jahren

VIII

Jetzt

IX

X

Teil vier

I

II

III

IV

V

VI

VII

Teil fünf

I

Sieben Jahre zuvor

II

Jetzt

Sieben Jahre zuvor

III

Jetzt

Sechs Jahre zuvor

IV

Jetzt

Vier Jahre zuvor

Jetzt

Teil sechs

I

II

III

IV

Vier Jahre zuvor

V

Jetzt

VI

VII

Teil sieben

I

Siebzehn Jahre Zuvor

II

Jetzt

III

Ein Jahr zuvor

IV

Jetzt

V

Teil acht

I

Neun Jahre zuvor

II

Sieben Jahre zuvor

III

Drei Jahre zuvor

IV

V

Teil neun

I

Jetzt

Ein Jahr Zuvor

II

Jetzt

III

IV

V

VI

Vor einem Jahr

VII

Jetzt

VIII

Teil zehn

I

II

Rotes London

III

IV

V

VI

VII

VIII

Teil elf

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Teil zwölf

I

II

III

IV

Dank

Für alle, die noch an Magie glauben

»Magie ist der Fluss, der alle Dinge wässert.

Er schafft Leben und ruft es in den Tod zurück,

und so steigt der Strom an und ebbt ab,

und verliert doch nie einen einzigen Tropfen.«

THIEREN SERENSE,

neunter AVEN ESSEN des Londoner Heiligtums

Weisses London

Sieben Jahre zuvor

Es war nützlich, klein zu sein.

Die Menschen sprachen vom Großwerden, als sei es eine mächtige Errungenschaft, doch Kinder passten durch schmale Lücken, konnten sich in kleinen Ecken verstecken und Orte betreten, die Größeren versperrt blieben.

Wie einen Schornstein.

Kosika rutschte die letzten Meter hinab und ließ sich in den Kamin fallen. Eine Wolke Ruß stieg auf. Sie hielt die Luft an, teils, um keine Asche einzuatmen, und teils, weil sie erst sichergehen wollte, dass niemand zu Hause war. Lark hatte gesagt, dass das Haus verlassen wäre, dass es seit über einer Woche niemand betreten oder verlassen hatte, doch Kosika hielt Stille für besser als Nachsicht, also kauerte sie einige Augenblicke im Kamin, wartete, lauschte, bis sie sicher sein konnte, dass sie wirklich allein im Gebäude war.

Dann rutschte sie an den Rand, schlüpfte aus ihren Stiefeln und band sie an den Schnürsenkeln zusammen, um sie sich wie eine Kette um den Hals zu legen. Sie stand auf, ihre nackten Füße berührten den Holzboden und schon konnte es losgehen.

Es war ein schönes Haus. Die Bohlen waren eben, die Wände gerade und durch die Läden vor den vielen Fenstern fielen nur vereinzelte, dünne Lichtstrahlen in das Zimmer, so dass sie gerade eben ihre Umgebung erkennen konnte. Sie hatte kein Problem damit, schöne Häuser auszurauben, besonders dann nicht, wenn die Besitzer einfach gegangen und das Haus unbeaufsichtigt gelassen hatten.

Als Erstes ging sie in die Speisekammer. Das tat sie immer. Menschen, die in so schönen Häusern lebten, hielten so etwas wie Marmelade und Käse und getrocknetes Fleisch nicht für wertvoll, mussten nie genug Hunger leiden, um sich Gedanken darüber zu machen, was geschehen würde, wenn die Speisekammer einmal leer wäre.

Doch Kosika war immer hungrig.

Zu ihrem Verdruss waren die Regale nur spärlich gefüllt. Ein Sack Mehl. Ein Beutel mit Salz. Ein einzelnes Glas voller Kompott, das sich als Bitterorange herausstellte (sie hasste Bitterorange). Doch da, ganz hinten, hinter einer Dose mit losem Tee, fand sie eine Wachstüte mit Zuckerwürfeln. Mehr als ein Dutzend kleiner, brauner, wie Kristalle blitzender Würfel. Sie war schon immer ein Naschkatze gewesen, und als sie sich ein Stück Zucker in die Wange schob, lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Sie wusste, dass sie nur einen oder zwei mitnehmen und den Rest hier lassen sollte, doch sie brach ihre eigene Regel und schob sich die ganze Tüte in die Tasche, lutschte weiter an dem Zuckerwürfel, während sie auf die Suche nach richtigen Schätzen ging.

Der Trick war, nicht zu viel mitzunehmen. Menschen, die genug hatten, bemerkten es nicht, wenn ein oder zwei Dinge verschwanden. Sie gingen davon aus, dass sie die Sachen einfach verlegt hatten, sie irgendwo hingestellt hatten und sich nicht mehr erinnern konnten, wohin.

Vielleicht, sagte sie sich, war die Person, die hier gelebt hatte, tot. Oder vielleicht machte sie einfach einen Ausflug. Vielleicht war sie reich, reich genug, um ein Ferienhaus auf dem Land zu haben oder ein sehr großes Schiff.

Sie versuchte sich vorzustellen, was der Besitzer gerade machte, während sie durch die abgedunkelten Räume schlich, Schränke und Schubladen öffnete und nach dem Glitzern von Münzen, Metall oder Magie suchte.

Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr, schrak zusammen und ging in die Hocke, bevor sie erkannte, dass es sich bloß um ihr Spiegelbild handelte. Ein massiver, versilberter Spiegel auf einem Tischchen. Er war zu groß, um ihn zu stehlen, doch sie ging trotzdem darauf zu und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihr Spiegelbild besser betrachten zu können. Kosika wusste nicht, wie alt sie genau war. Sie musste sechs oder sieben Jahre alt sein. Eher sieben, vermutete sie, weil sie zu der Zeit geboren worden war, als der Sommer in den Herbst überging. Ihre Mutter sagte, dass sie aus diesem Grund so aussah, als sei sie in einem Zwischenraum gefangen, weder hier noch dort. Ihr Haar war weder blond noch braun. Ihre Augen weder grün noch grau noch blau.

(Kosika begriff nicht, warum das Aussehen eines Menschen von Belang war. Aussehen war nicht wie klingende Münze. Man konnte sich nichts davon kaufen.)

Ihr Blick fiel auf den Tisch, auf dem der Spiegel stand. In ihm war eine Schublade eingelassen. Sie hatte keinen Knauf oder Griff, doch Kosika konnte einen kleinen Spalt erkennen, und als sie gegen das Holz drückte, gab es nach und eine versteckte Schnalle löste sich. Die Schublade sprang heraus, und darin befand sich eine flache Schale, auf der zwei Amulette aus Glas oder blassem Stein lagen. Eines war in Leder eingefasst, das andere in dünne Kupferfäden.

Verstärker.

Auch wenn sie die Symbole auf der Einfassung nicht lesen konnte, wusste sie, worum es sich handelte. Es waren Talismane, die Macht einfingen und an den Träger banden.

Die meisten Leute konnten sich Magiefänger nicht leisten – sie ritzten sich die Zauber direkt in die Haut. Doch die Zeichen verblassten, Haut wurde faltig, und mit der Zeit wurden Zauber schlecht wie verdorbenes Obst, während man ein Schmuckstück abnehmen, austauschen, auffüllen konnte.

Kosika hob eines der Amulette hoch und fragte sich, ob die Verstärker jetzt mehr oder weniger wert waren. Jetzt, da die Welt aufwachte. So beschrieben die Leute die Veränderung. Als hätte die Magie all die Jahre nur geschlafen, und der letzte König, Holland, sie wachgerüttelt.

Sie hatte ihn noch nicht gesehen, nicht mit eigenen Augen, doch einmal war sie den alten Regenten begegnet, den bleichen Zwillingen, die durch die Straßen geritten waren, ihre Münder dunkel verschmiert mit dem Blut anderer Menschen. Kosika hatte nur einen Stich der Erleichterung verspürt, als sie gehört hatte, dass sie tot waren, und wenn sie ehrlich war, hatte sie anfangs auch für den neuen König nicht viel übriggehabt. Doch wie sich herausstellte, war Holland anders. Sobald er den Thron erklommen hatte, begann der Fluss zu tauen, der Nebel lichtete sich, und alles in der Stadt wurde etwas heller, etwas wärmer. Und ganz plötzlich floss die Magie wieder. Nicht viel, das nicht, aber sie war da, ganz ohne dass die Leute sie durch Narben oder Zauber an ihre Körper binden mussten.

Ihr bester Freund Lark wachte eines Morgens mit kribbelnden Handflächen auf, als wären sie eingeschlafen und er müsste sie reiben, damit das Gefühl zurückkehrte. Einige Tage später hatte er Fieber, Schweiß überzog sein Gesicht, und es ängstigte Kosika, ihn so krank zu sehen. Sie versuchte, die Angst herunterzuschlucken, doch davon bekam sie Bauchschmerzen, und so lag sie die ganze Nacht wach, überzeugt, dass Lark sterben würde und sie noch alleiner zurückbleiben würde, als sie ohnehin schon war. Doch dann, am nächsten Tag, war er wieder ganz der Alte. Er lief auf sie zu, zog sie in den Schatten einer Gasse und streckte ihr die aneinandergelegten Hände hin, als hielte er darin ein Geheimnis. Und als er sie öffnete, keuchte Kosika auf.

Dort, über seiner Handfläche, schwebte eine kleine blaue Flamme.

Und Lark war nicht der Einzige. Im Laufe der letzten Monate war die Magie wie Unkraut aus dem Boden geschossen. Sie erschien jedoch nie in Erwachsenen – oder wenigstens nicht in denjenigen, die sich am meisten danach sehnten. Vielleicht hatten sie zu lange versucht, die Magie ihrem Willen zu unterwerfen, und jetzt war sie böse auf sie.

Kosika war es egal, wenn die Magie die Erwachsenen übersprang, solange sie selbst nicht übersprungen wurde.

Doch bis jetzt hatte die Magie sie noch nicht gefunden.

Sie sagte sich, dass ihr das nichts ausmachte. Der neue König hatte den Thron erst vor wenigen Monaten erklommen, und mit ihm war auch die Magie zurückgekehrt. Doch sie überprüfte jeden Tag, ob ihr Körper sich veränderte, musterte ihre Hände, hoffte auf einen Funken.

Jetzt schob Kosika die Verstärker in die Tasche, in der bereits der Zucker lag, schob die Geheimschublade zu und ging zur Eingangstür. Sie wollte gerade nach dem Knauf greifen, als Licht unter der Tür hindurch auf die Schwelle fiel und Kosika abrupt stehen blieb. Die Tür war verzaubert. Sie konnte die Zeichen nicht lesen, aber Lark hatte ihr erklärt, wonach sie Ausschau halten musste. Sie blickte ungehalten zurück zum Kamin – hoch war viel schwieriger als runter. Doch sie kletterte hinein, zog sich ihre Stiefel wieder an und machte sich an den Aufstieg. Als sie auf das Dach trat, war sie außer Atem und rußverschmutzt, und als Belohnung steckte sie sich noch einen Zuckerwürfel in den Mund.

Sie schlich zum Rand des Daches und spähte nach unten. Dort erkannte sie Larks silberblonden Schopf. Er hatte eine Hand ausgestreckt und tat so, als würde er Passanten Glücksbringer verkaufen, bei denen es sich in Wirklichkeit nur um angemalte Steine mit falschen Zaubern darauf handelte. Außerdem stand er eigentlich nur dort, damit niemand unbemerkt nach Hause kam, während Kosika drin war.

Sie pfiff, und er blickte auf, den Kopf fragend schief gelegt. Sie formte ein X mit ihren Armen, das Zeichen für einen Zauber, den sie nicht übertreten konnte, und er ruckte mit dem Kopf zur Ecke. Sie genoss, dass ihre Sprache keiner Worte bedurfte.

Sie ging zur anderen Seite des Daches, ließ sich an der Regenrinne hinunter und landete kauernd auf dem Kopfsteinpflaster. Sie richtete sich auf und blickte sich um, doch Lark war nicht zu sehen. Kosika runzelte die Stirn und machte sich auf ihren Weg durch die Gasse.

Aus dem Nichts schossen zwei Hände hervor, packten Kosika und zerrten sie in eine Lücke zwischen den Häusern. Sie schlug um sich, wollte gerade ihre Zähne in ihrem Angreifer versenken, als sie weggestoßen wurde.

»Bei den Königen, Kosika«, sagte Lark und schüttelte sich die Hand aus. »Bist du ein Mädchen oder ein wildes Tier?«

»Was ich davon eben gerade sein muss«, erwiderte sie.

Doch Lark lächelte. Er hatte ein wunderbares Lächeln, das ansteckend war. Er war zehn und schlaksig – wie Jungen es eben waren, wenn sie wuchsen –, und obwohl sein Haar so blass war wie die Sijlt bevor sie aufgetaut war, waren seine Augen warm und von der dunklen Farbe nasser Erde.

Er streckte die Hand aus und klopfte ihr den Ruß von der Kleidung. »Hast du was Gutes gefunden?«

Kosika holte die Verstärker heraus. Er nahm sie und musterte sie von allen Seiten. Kosika wusste, dass er Zauber lesen konnte, und die Art, wie er die Verstärker betrachtete und langsam nickte, sagte ihr, dass sie einen guten Fund gemacht hatte.

Sie erzählte Lark nichts von dem Zucker und fühlte sich etwas schlecht deswegen, sagte sich aber, dass er Süßes ohnehin nicht mochte, jedenfalls nicht so sehr wie sie, und dass der Zucker ihre Belohnung für die harte Arbeit war, bei der sie hätte erwischt werden können. Und wenn ihre Mutter ihr eine Sache beigebracht hatte, dann, dass man auf sich selbst aufpassen musste.

Ihre Mutter, die sie immer wie eine Last behandelte, eine kleine Diebin, die sich in ihrem Haus eingenistet hatte, ihr Essen aß, in ihrem Bett schlief und ihre Wärme stahl. Lange Zeit hätte Kosika alles dafür gegeben, von jemand anderem bemerkt und gewollt zu werden. Doch dann wachten die Kinder mit Feuer in den Händen oder Wind unter den Füßen auf, Wasser strömte auf sie zu, als stünden sie am Fuße eines Hügels, und da bemerkte Kosikas Mutter sie, beobachtete sie mit hungrigem Blick. Dieser Tage gab Kosika sich alle Mühe, ihr aus dem Weg zu gehen.

Lark steckte die Amulette ein – sie wusste, dass er ihr die Hälfte dessen geben würde, was er dafür bekam. Das tat er immer. Sie arbeiteten zusammen. Er wuschelte ihr Zwischenraum-Haar, und sie tat so, als würde es ihr nicht gefallen, als wäre das Gewicht seiner Hand auf ihrem Kopf lästig. Sie hatte keinen großen Bruder, aber er gab ihr das Gefühl, sie sei seine kleine Schwester. Und dann schubste er sie leicht, sie trennten sich, Lark ging dorthin, wo er eben hinging, und Kosika machte sich auf den Heimweg.

Als das Haus in Sicht kam, verlangsamte sie ihre Schritte.

Es war klein und dünn, wie ein Buch, das zwischen zwei anderen eingequetscht war, und lag an einer Straße, die kaum breit genug für einen Wagen war, von einer Kutsche ganz zu schweigen. Und doch: Vor der Tür stand eine Kutsche, und neben der Tür stand ein kleiner Mann. Der Fremde klopfte nicht, er stand einfach da und rauchte eine dünne Zigarette, deren weißer Rauch seinen Kopf wie eine Wolke umgab. Seine Haut war über und über von jenen Tätowierungen bedeckt, mit denen Erwachsene versuchten, die Magie an sich zu binden. Er hatte sogar noch mehr als ihre Mutter. Die Zeichen zogen sich über seine Hände und seine Arme hinauf, verschwanden unter seinem Hemd und traten an seiner Kehle wieder hervor. Sie fragte sich, ob die vielen Tätowierungen auf besondere Stärke oder besondere Schwäche hinwiesen.

Als ob der Mann ihre Gedanken gehört hätte, drehte er sich zu ihr um, und Kosika schlüpfte in die Schatten einer Gasse in der Nähe. Sie schlich um das Haus und kletterte auf die Kisten unter ihrem Fenster. Sie schob es auf, obwohl es schwergängig war und sie immer Angst hatte, dass es herabfallen und ihren Kopf abtrennen könnte, wenn sie hindurchkletterte. Doch das Fenster hielt und sie schob sich über die Fensterbank und ließ sich mit angehaltenem Atem zu Boden fallen.

Aus der Küche hörte sie Stimmen.

Die eine gehörte zu ihrer Mutter, doch die andere erkannte sie nicht. Da war auch ein Geräusch. Das kling, kling, kling von Metall. Kosika schlich durch den Flur und spähte um den Türrahmen, sah ihre Mutter mit einem weiteren Mann am Küchentisch sitzen. Kosikas Mutter sah aus wie immer – müde und dünn, wie ein Stück getrocknetes Obst, dem man den Lebenssaft entzogen hatte.

Doch den Mann hatte Kosika noch nie gesehen. Er war sehnig, hager und hatte die Haare zurückgebunden. Die Knochen seiner linken Hand wurden von einer schwarzen Tätowierung nachgezogen, die aussah wie geknotetes Seil.

Er hob einige Münzen an und ließ sie eine nach der anderen wieder auf den Stapel vor ihm fallen. Das war das Geräusch, das sie gehört hatte.

Kling, kling, kling.

Kling, kling, kling.

Kling, kling, kling.

»Kosika.«

Sie schreckte zusammen, überrascht von der Stimme ihrer Mutter und der Freundlichkeit, die darin lag.

»Komm her«, sagte ihre Mutter und streckte ihr die Hand entgegen. Schwarze Male zogen sich wie Ringe um jeden ihrer Finger, um ihr Handgelenk, und Kosika widerstand dem Drang, zurückzuweichen, weil sie ihre Mutter nicht wütend machen wollte. Sie machte einen vorsichtigen Schritt auf sie zu, und ihre Mutter lächelte, und da hätte Kosika wissen müssen, dass sie außer Reichweite bleiben sollte. Doch sie kam näher.

»Benimm dich«, fauchte ihre Mutter. Da war er wieder, der Tonfall, den Kosika wenigstens kannte. »Ihre Magie hat sich noch nicht gezeigt«, fügte ihre Mutter, an den Mann gewandt, hinzu, »doch das wird sie noch. Sie ist ein starkes Mädchen.«

Da musste Kosika lächeln. Ihre Mutter sagte nur selten so nette Sachen.

Der Mann lächelte ebenfalls. Und dann schnellte er vor. Er benutzte nicht seinen ganzen Körper, sondern nur seine tätowierte Hand. In der einen Sekunde spielte er noch mit den Münzen, und in der nächsten hatte er sie bereits am Handgelenk gepackt und zog sie zu sich heran. Kosika stolperte, doch er ließ nicht los. Er drehte ihre Handfläche nach oben, betrachtete ihren Unterarm, die blauen Adern an ihrem Handgelenk.

»Hmm«, machte er. »Ziemlich blass.«

Seine Stimme klang falsch, als wären Steine in seiner Kehle gefangen, und seine Hand war wie eine Fessel, schwer und kalt. Kosika wollte sich los winden, doch sein Griff verstärkte sich nur.

»Sie hat ja Feuer«, sagte er, und Panik stieg in Kosika auf, denn ihre Mutter saß nur da und schaute. Allerdings ruhte ihr Blick nicht auf Kosika. Sie sah auf die Münzen, und Kosika wollte nur noch weg. Denn jetzt wusste sie, wer dieser Mann war.

Oder immerhin was er war.

Lark hatte sie vor Männern und Frauen wie ihm gewarnt. Sammler, die nicht mit Objekten, sondern mit Menschen handelten, mit jedem, der auch nur einen Funken Magie in den Adern hatte.

Kosika wünschte, sie hätte Magie, damit sie den Mann in Brand stecken konnte, ihn verjagen, damit er sie losließ. Sie hatte keine Macht, doch wenigstens erinnerte sie sich daran, was Lark ihr erzählt hatte. Erinnerte sich daran, wo man einen Mann treffen musste, damit es weh tat. Also ließ sie sich mit all ihrem Gewicht nach hinten fallen, zwang den Fremden, vom Stuhl aufzustehen, und dann trat sie ihn, so fest sie konnte, zwischen die Beine. Der Mann machte ein Geräusch wie ein Blasebalg, stieß die Luft aus, und sein Griff um ihr Handgelenk lockerte sich, als er auf den Tisch sackte und den Stapel Münzen umwarf. Kosika rannte zur Tür.

Ihre Mutter wollte sie packen, doch ihre Glieder waren zu langsam, ihr Körper ausgelaugt von all den Jahren, in denen sie versucht hatte, sich Magie zu stehlen, und Kosika war schon aus der Tür, bevor ihr der andere Mann und die Kutsche wieder einfielen. Er schoss in einer Rauchwolke auf sie zu, doch sie duckte sich unter seinen ausgestreckten Armen vorbei und floh die enge Straße hinunter.

Kosika wusste nicht, was sie tun würden, wenn sie sie einfingen.

Aber es war auch egal.

Denn das würde sie nicht zulassen.

Sie waren groß, aber sie war schnell, und selbst wenn sie sich auf den Straßen auskannten, so kannte Kosika die Gassen und Straßen und alle neun Wälle und alle schmalen Durchgänge in der Welt – durch die selbst Lark nicht mehr passte. Ihre Beine taten weh und ihre Lungen brannten, doch Kosika rannte weiter, schlüpfte zwischen den Marktständen und Läden hindurch, bis die Gebäude weniger wurden, der Weg sich zu Stufen verformte und sie in Richtung des Silberwaldes floh.

Und selbst dann hielt sie nicht an.

Keines der anderen Kinder traute sich in den Wald. Sie sagten, er sei tot, dass es dort spukte, dass die Bäume Gesichter hatten und Augen aus der abblätternden grauen Rinde blickten. Doch Kosika hatte keine Angst, oder zumindest hatte sie weniger Angst vor dem toten Wald als vor den Männern mit den hungrigen Augen und Schraubstockhänden. Sie trat zwischen die ersten Bäume, die so gerade wie die Gitter eines Käfigs waren, und ging tiefer hinein, weiter und weiter, bevor sie sich hinter einem Baum versteckte, sich mit dem Rücken daran presste.

Sie schloss die Augen, hielt die Luft an und versuchte, das Hämmern ihres Herzens auszublenden. Auf Stimmen zu lauschen. Auf Schritte. Doch plötzlich war die Welt still, und sie hörte nur das leise Murmeln des Windes in den fast vollständig kahlen Zweigen. Sein Rascheln in trockenen Blättern.

Langsam öffnete sie die Lider. Ein Dutzend hölzerner Augen starrte zurück. Sie wartete darauf, dass sie blinzelten, doch nichts geschah.

Kosika hätte sich umdrehen und zurücklaufen können, doch das tat sie nicht. Sie hatte die Grenze des Waldes überschritten, und das hatte ihr Mut eingeflößt. Also ging sie tiefer hinein, lief so lange, bis sie die Dächer oder die Straßen oder die Burg nicht mehr sehen konnte, bis es sich gar nicht mehr so anfühlte, als sei sie in einer Stadt, sondern an einem ganz anderen Ort. An einem ruhigen Ort. An einem stillen Ort.

Und dann sah sie ihn.

Der Mann saß auf dem Boden, mit dem Rücken an einen Baum gelehnt. Seine Beine waren ausgestreckt und das Kinn lag auf seiner Brust. Er war schlaff wie eine Puppe, doch bei seinem Anblick keuchte sie trotzdem auf, ein Geräusch, das im stillen Wald so laut war wie ein zerbrechender Zweig. Sie schlug sich eine Hand über den Mund und duckte sich hinter einen Baum, rechnete damit, dass der Mann ruckartig den Kopf hob, nach einer Waffe griff. Doch er rührte sich nicht. Er musste wohl schlafen.

Kosika biss sich auf die Lippe.

Sie konnte nicht gehen – es war nicht sicher, nach Hause zurückzukehren, noch nicht –, und sie wollte dem Mann auf dem Boden nicht den Rücken zudrehen, falls er seinen Schlaf nur vortäuschte und sie aus dem Hinterhalt anfallen wollte. Also ließ sie sich an ihrem Baum zu Boden rutschen, setzte sich in den Schneidersitz und beobachtete den Fremden. Sie wühlte in ihren Taschen und fand den Wachsbeutel mit Zucker.

Sie lutschte die Würfel einen nach dem anderen, und von Zeit zu Zeit huschte ihr Blick zu dem Mann am Baum. Sie beschloss, ihm einen Zuckerwürfel übrig zu lassen, als Dank für seine Gesellschaft, doch eine Stunde verging, und die Sonne war dem Horizont so nah, dass die Äste sie kitzelten, die Luft wurde kühler, dann kalt und der Mann rührte sich immer noch nicht.

Da überkam sie ein ungutes Gefühl.

»Os?«, rief sie und zuckte zusammen, als ihre Stimme die Stille des Silberwaldes durchbrach und von den Bäumen widerhallte.

Hallo? Hallo? Hallo?

Kosika stand auf und ging auf den Mann zu. Er sah nicht sehr alt aus, doch sein Haar war silberweiß, seine Kleidung gut geschneidert – zu gut, um damit auf dem Boden zu sitzen. Er trug einen silbernen Halbumhang, und sobald sie nah genug heran trat, wusste sie, dass er nicht schlief.

Er war tot.

Kosika hatte schon einmal eine Leiche gesehen, doch die war ganz anders gewesen, ihre Gliedmaßen waren verdreht und ihre Eingeweide auf dem Kopfsteinpflaster verteilt gewesen. Der Mann unter dem Baum hatte kein Blut verloren. Er sah aus, als wäre er müde geworden und hätte sich für eine Pause hingesetzt, nur dass er dann aber nicht mehr aufgestanden war. Ein Arm lag in seinem Schoß. Der andere hing von der Seite. Er hielt etwas in der Hand.

Sie lehnte sich zu ihm hinab und erkannte, dass es Gras war.

Nicht die harten, trockenen Grashalme, die im Rest des Silberwaldes wuchsen, sondern weiche, frische Halme, klein und grün, die sich wie ein Kissen unter ihm ausgebreitet hatten.

Sie fuhr mit der Hand darüber, zuckte zurück, als sie aus Versehen seine Haut berührte. Der Mann war kalt. Ihr Blick fiel auf seinen Halbmantel. Er sah schön aus, warm, und sie dachte darüber nach, ihn mitzunehmen, konnte sich jedoch nicht dazu überwinden, den Mann erneut zu berühren. Und dennoch wollte sie ihn nicht alleine lassen. Sie nahm den letzten Zuckerwürfel aus der Wachstasche und legte ihn in genau dem Moment in seine Hand, als ein Geräusch die Stille zerriss.

Das Kratzen von Metall und das Trommeln von Stiefeln.

Kosika sprang auf und suchte unter den Bäumen Deckung. Doch sie waren nicht auf der Suche nach ihr. Sie hörte, wie die Schritte sich verlangsamten und dann innehielten, und sie schaute hinter einem schmalen Baumstamm hervor. Von hier konnte sie den Mann auf dem Boden nicht sehen, aber sie sah die Soldaten, die über ihm standen. Sie waren zu dritt, und ihre Rüstung leuchtete im dünnen Licht. Königliche Wachen.

Kosika konnte nicht hören, was sie sagten, doch sie sah, wie einer von ihnen sich hinkniete und hörte, dass der andere erstickt schluchzte. Ein Geräusch, das den Wald durchdrang, sie so sehr erschreckte, dass sie sich umdrehte und rannte.

Teil eins

Uhren, Schlösser und offensichtlich gestohlene Dinge

I

Rotes London

Jetzt

Meister Haskin hatte ein Händchen dafür, Kaputtes zu reparieren.

So stand es auf dem Schild an seiner Ladentür.

ES HAL VIR, HIS HAL NASVIR, verkündete es in ordentlichen goldenen Lettern.

EINST ZERBROCHEN, BALD WIEDER GANZ.

Augenscheinlich wurden hier Uhren, Schlösser und andere Haushaltsgegenstände repariert. Objekte, die mit einfacher Magie funktionierten, all die kleinen Zahnrädchen, die sich in so vielen Londoner Haushalten drehten. Natürlich war Meister Haskin durchaus in der Lage, eine Uhr zu reparieren, aber das konnte jeder, der ein gutes Ohr und ein grundlegendes Verständnis von Zaubern hatte.

Nein, die meisten Kunden, die durch die schwarze Tür von Haskins Laden traten, brachten außergewöhnlichere Dinge mit. Dinge, die auf See »geborgen« worden waren, auf den Straßen Londons gefunden oder aus der Ferne mitgebracht. Dinge, die beschädigt angekommen waren, bei der Beschaffung Schaden genommen hatten, deren Zauber sich gelockert oder Risse bekommen hatte oder vollends zerstört war.

Die Leute brachten alle möglichen Sachen in Haskins Laden.Und bei ihrem Besuch trafen sie unweigerlich seine Gehilfin an.

Für gewöhnlich saß sie im Schneidersitz auf einem wackeligen Hocker hinter dem Tresen, die wirren braunen Locken hochgebunden – mit einer Schnur, einem Netz oder was immer sie auf die Schnelle hatte finden können. Sie mochte dreizehn Jahre alt sein oder dreiundzwanzig, je nachdem, wie das Licht fiel. Sie saß wie ein Kind, fluchte wie eine Matrosin und kleidete sich, als hätte es ihr nie jemand richtig beigebracht. Sie hatte dünne, flinke Finger, die stets in Bewegung waren, der scharfe Blick ihrer dunklen Augen zuckte über den kaputten Gegenstand, der gerade ausgeweidet auf dem Tresen lag. Und sie redete bei der Arbeit – allerdings nur mit dem Eulenskelett neben ihr.

Die Eule hatte keine Federn, kein Fleisch, bestand nur aus Knochen, die von einem silbernen Faden zusammengehalten wurden. Sie hatte den Vogel nach Kell Maresh Vares – Prinz – getauft, auch wenn die Eule kaum Ähnlichkeit mit ihm besaß, mal abgesehen von den Steinaugen, von denen eines blau, das andere schwarz war, und von der beunruhigenden Wirkung, die sie auf Menschen hatte. Beides war das Ergebnis eines Zaubers, durch den die Eule von Zeit zu Zeit mit dem Schnabel klappern oder den Kopf schief legen und nichtsahnende Kunden erschrecken konnte.

Und wie auf Geheiß schrak die Frau auf der anderen Seite des Tresens zusammen.

»Oh«, sagte sie und plusterte sich auf, als hätte sie selbst ein Federkleid. »Ich wusste gar nicht, dass sie lebendig ist.«

»Ist sie auch nicht«, sagte das Mädchen. »Nicht so richtig.« In Wahrheit fragte sie sich häufig, wo die Grenze zwischen Leben und Tod verlief. Durch den Zauber konnte die Eule einfache Bewegungen nachahmen, doch dann und wann ertappte das Mädchen sie dabei, wie sie sich den Flügel putzte, als hätte sie Federn, oder wie sie mit ihren flachen Steinaugen aus dem Fenster starrte, und in jenen Momenten hätte sie schwören können, dass die Eule über ein Bewusstsein verfügte.

Die Gehilfin wandte sich der wartenden Frau zu und holte ein Glasgefäß unter der Theke hervor. Es war in etwa so groß wie ihre Hand und hatte sechs Seiten wie eine Laterne.

»Bitte sehr«, sagte sie, als sie es auf den Tresen stellte.

Die Kundin hob das Gefäß vorsichtig an die Lippen und flüsterte etwas. Daraufhin leuchtete die Laterne auf, und das Glas beschlug milchig weiß. Die Gehilfin sah, was der Frau verborgen blieb – wie die Lichtfäden um die Laterne sich kräuselten, sich wieder glätteten und die Magie ihre Arbeit tat. Als die Frau das Gefäß an ihr Ohr hob, verließ die geflüsterte Botschaft das Glas, und es wurde wieder klar, die Laterne war leer.

Die Frau lächelte. »Wunderbar«, sagte sie und wickelte den Geheimniswahrer in ihren Mantel. Sie legte die Münzen ordentlich gestapelt auf den Tresen. Einen silbernen Lish und vier rote Lin. »Richte Meister Haskin meinen Dank aus«, fügte sie im Gehen hinzu.

»Mach ich«, rief die Gehilfin, als die Tür ins Schloss fiel.

Sie wischte die Münzen vom Tresen in ihre Hand, sprang vom Hocker und drehte den Kopf hin und her, um ihre Schultern zu dehnen.

Natürlich gab es keinen Meister Haskin.

Ein- oder zweimal, kurz nach der Eröffnung des Ladens, hatte sie einen alten Mann aus der nächstbesten Taverne geholt und ihm einen Lin in die Hand gedrückt, damit er sich im Hinterzimmer über ein Buch beugte. So konnte sie auf ihn deuten und den Kunden sagen: »Der Meister ist gerade beschäftigt.« Denn offenbar war ein angetrunkener Mann immer noch vertrauenswürdiger als ein Mädchen von fünfzehn Jahren mit scharfem Blick.

Bald schon hatte sie sich jedoch das Geld gespart und hinter der Milchglastür einfach ein paar Kisten und ein Kissen aufgestapelt, auf die sie stattdessen zeigte.

Mittlerweile deutete sie einfach nur auf das Hinterzimmer und sagte: »Er ist beschäftigt.« Wie sich herausstellte, war es den meisten Kunden egal, solange ihre Sachen repariert wurden.

Jetzt war das Mädchen – deren Name, auch wenn ihn niemand kannte, Tesali lautete – allein im Geschäft und rieb sich die Augen. Auf ihren Wangen zeichneten sich die Abdrücke der Klappen ab, die sie den ganzen Tag getragen hatte, um ihren Blick zu fokussieren. Sie nahm einen großen Schluck schwarzen Tee; er war bitter, hatte zu lange gezogen – genau, wie sie es mochte –, und dank des Zaubers, mit dem sie die Tasse belegt hatte, war er immer noch heiß. Es war einer ihrer ersten Zauber gewesen.

Hinter den Fenstern ging der Tag in den Abend über, die Laternen vor dem Geschäft flackerten auf und tauchten den Raum in warmes, gelbes Licht, das auf die gut gefüllten, aber nicht unordentlichen Regale, Kisten und Werkbänke fiel, Fülle und Chaos hielten sich genau die Waage.

Das hatte Tes von ihrem Vater gelernt.

Geschäfte wie dieses mussten die perfekte Mischung bieten – waren sie zu sauber, sah es so aus, als gäbe es keine Kunden. Waren sie zu unordentlich, würden die Kunden verschreckt. Wenn alles in den Regalen kaputt war, dachten sie, der Besitzer wäre nicht gut im Reparieren. War hingegen alles repariert, fragten sie sich, warum noch niemand gekommen war, um es abzuholen.

Haskins Geschäft – ihr Geschäft – besaß genau die richtige Mischung.

Es gab Regale voller Kabelspulen – hauptsächlich Kupfer und Silber, denn sie leiteten Magie am besten – und Gläser mit Zahnrädern, Bleistiften und Reißzwecken und dazu Haufen von Schmierpapier, auf das halb fertige Zauber gekritzelt waren. Alles, was man in einer Werkstatt erwarten würde. In Wahrheit waren die Zahnräder, Papiere und Spulen nur Tarnung. Ein Taschenspielertrick, um von der Wahrheit abzulenken.

Tes brauchte nichts von alledem, um kaputte Magie zu reparieren.

Sie brauchte nur ihre Augen.

Ihre Augen, welche die Welt aus irgendeinem Grund nicht nur als Formen und Farben wahrnahmen, sondern als Fäden.

Sie sah sie überall.

Ein schimmerndes Band kräuselte sich in ihrem Teewasser. Ein Dutzend davon durchzogen das Holz ihres Tresens. Hundert dünne Fäden woben sich durch die Knochen der Eule. Sie schlängelten und wanden sich in der Luft zwischen und über allem und jedem. Einige waren matt, andere hell. Manchmal waren es einzelne Fäden, dann wieder geflochtene Stränge, einige flogen federleicht, andere wiederum flossen im Strom. Es war ein schwindelerregender Strudel.

Doch Tes konnte die Fäden der Macht nicht nur sehen. Sie konnte sie sogar berühren. An ihnen zupfen, als wären sie die Saiten eines Instruments und nicht das Gewebe der Welt. Sie vermochte es, die ausgefransten Enden eines zerbrochenen Zaubers zu finden, der Spur der Magie zu folgen und sie wieder ganzzumachen.

Die Sprache der Zauber kannte sie nicht. Das war nicht nötig. Denn sie war der Sprache der Magie selbst mächtig. Sie wusste, dass es eine seltene Gabe war, und was die Menschen taten, um Seltenes in ihren Besitz zu bringen. Aus genau diesem Grund erhielt sie die Illusion des Geschäfts aufrecht.

Vares klapperte mit dem Schnabel und schlug mit den federlosen Flügeln. Tes schaute die kleine Eule an, und diese äugte zurück, bevor sie den Kopf drehte und die dunkler werdende Straße jenseits des Schaufensters in den Blick fasste.

»Noch nicht«, sagte sie und trank ihren Tee aus. Es war klüger, noch eine Weile zu warten. Nach Einbruch der Dunkelheit suchte ein anderes Klientel das Geschäft von Haskin auf.

Tes griff unter den Tresen und zog ein Leinenbündel hervor. Als sie es auseinanderfaltete, kam ein Schwert zum Vorschein.

Dann griff sie nach den Klappen. Sie ähnelten einer Brille, doch nicht die Gläser machten sie besonders, sondern der dicke schwarze Rahmen, der breiter war als ihr Gesicht und an Scheuklappen eines Pferdes erinnerte. Genau das war auch der Zweck dieser Brille. Sie sollte den Rest des Raumes ausblenden und die Welt auf den Tresen und das Schwert darauf beschränken.

Sie setzte sich die Klappen auf.

»Siehst du?« Sie richtete sich an Vares und deutete auf die Schwertschneide. Einst war ein Zauber darin eingeritzt gewesen, doch in einem Kampf war die Gravur beschädigt worden, so dass aus dem unzerbrechlichen Schwert ein dünnes Stück billigen Stahls wurde. Die Stränge der Magie, die sich um die Klinge wanden, waren zerrissen.

»Zauber sind wie Körper«, erklärte sie. »Sie werden mit der Zeit unflexibel und zerfallen, Benutzung oder Vernachlässigung hinterlassen ihre Spuren. Richtet man einen Knochen falsch, humpelt der Patient. Repariert man einen Zauber falsch, zersplittert er, zerbricht vielleicht, oder Schlimmeres.«

Lektionen, die sie auf die harte Tour gelernt hatte.

Tes spreizte die Finger und fuhr dann mit der Hand durch die Luft direkt über dem Stahl.

»Ein Zauber existiert an zwei Orten«, fuhr sie fort. »Auf dem Metall und in der Magie.«

Jemand anderes würde einfach nur die Gravur wiederherstellen. Doch das Metall würde auch in Zukunft beschädigt werden. Besser war es, den Zauber zu reparieren, indem sie die Magie selbst neu verwob. So würde der Macht des Zaubers nichts geschehen, auch wenn die Siegel auf dem Stahl verblassten.

Vorsichtig griff sie in das Gewebe der Magie und flickte die Fäden, verband ihre ausgefransten Enden wieder miteinander, knüpfte Knoten, die so klein waren, dass der Faden glatt zurückblieb. Intakt. Sie verlor sich so sehr in ihrer Arbeit, dass sie nicht hörte, wie die Tür aufging.

Erst als Vares aufgeschreckt mit dem Schnabel klackerte, blickte sie auf, die Hände immer noch im Zauber vergraben.

Aufgrund der Klappen konnte sie nicht mehr als eine Handbreit des Ladens sehen, und so dauerte es einen Moment, bis sie den Kunden gefunden hatte. Er war groß, hatte ein kantiges Gesicht, und seine Nase war mehr als einmal gebrochen gewesen, doch wie immer war es die Magie, die ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Oder besser die Abwesenheit von Magie. Es war ungewöhnlich, einen Menschen ohne Macht zu sehen, das völlige Fehlen von Fäden machte ihn zu einem dunklen Fleck im Raum.

»Wo ist Haskin?«, bellte er und sah sich im Geschäft um.

Vorsichtig löste Tes ihre Finger aus dem Zauber, setzte die Brille ab und legte das Leinen wieder über das Schwert. »Der ist beschäftigt«, sagte sie und nickte zum Hinterzimmer. »Aber ich kann Euch helfen.«

Der Mann musterte sie auf eine Art und Weise, die ihr die Haare zu Berge stehen ließ. Kunden hatten zwei Blicke für sie übrig: einen abwägenden und einen skeptischen, je nachdem, ob man sie als Frau oder als Kind wahrnahm. Immer kam sie sich wie ein Gegenstand vor, dessen Wert bemessen wurde, doch sie hasste die skeptischen Blicke mehr, hasste, dass sie sich dadurch kleiner fühlen sollte. Und auch, dass es manchmal gelang.

Der harte Blick des Mannes ging zu dem Schwert, dessen Griff aus dem Leinen hervorschaute. »Bist du überhaupt alt genug, um mit Magie zu arbeiten?«

Tes zwang sich zum Lächeln. Zu einem breiten Lächeln. »Warum zeigt Ihr mir nicht, worum es geht?«

Er knurrte, zog eine lederne Manschette aus seiner Manteltasche und legte sie auf den Tresen. Sie wusste genau, worum es sich dabei handelte – oder eher, worum es sich handeln sollte. Sie hätte es selbst dann gewusst, wenn sie das schwarze Mal um sein linkes Handgelenk nicht gesehen hätte, als er die Manschette ablegte. Das erklärte das Fehlen der Fäden, die Dunkelheit, die ihn umgab. Er war nicht von Natur aus ohne Magie – er trug ein Bindesiegel, was bedeutete, dass die Krone es für nötig gehalten hatte, ihm seine Macht zu nehmen.

Tes nahm die Manschette und drehte sie in den Händen.

Nach der Todesstrafe war ein Bindesiegel der höchste Preis, den man für ein Verbrechen zahlen konnte. Für viele stellte es sogar eine schlimmere Strafe dar, ohne die eigene Magie zu leben. Natürlich war es verboten, den Zauber eines Bindesiegels zu umgehen. Doch verboten bedeutete nicht unmöglich. Nur teuer. Diese Manschette, vermutete sie, musste ihm zu diesem Zweck verkauft worden sein. Sie fragte sich, ob er wusste, dass man ihn über den Tisch gezogen hatte, dass die Manschette beschädigt war, der Zauber unfertig, ein unbeholfener Kringel in der Luft. Er hatte nie funktionieren sollen.

Doch er könnte funktionieren.

»Nun?«, fragte der Mann ungeduldig.

Sie hielt ihm die Manschette hin. »Ist dies eine Uhr, ein Schloss oder ein Haushaltsgegenstand?«

Der Mann runzelte die Stirn. »Kers? Nein, das ist eine …«

»Dieses Geschäft«, erklärte sie, »hat die Zulassung, um Uhren, Schlösser und Haushaltsgegenstände zu reparieren.«

Er blickte demonstrativ auf das Schwert im Leinen. »Man hat mir gesagt …«

»Mir sieht es nach einer Uhr aus«, unterbrach sie ihn.

Er starrte sie an. »Aber das ist doch keine …?« Er hob am Ende des Satzes die Stimme, als sei er sich nicht mehr sicher. Tes seufzte und warf ihm einen bedeutungsschweren Blick zu. Es dauerte viel zu lang, bis der Lin fiel.

»Ah. Ja.« Er blickte zu der Ledermanschette, dann zu der toten Eule, die ihn, wie ihm gerade erst aufzufallen schien, beobachtete, und dann wieder zu dem Mädchen hinter dem Tresen. »Dann ist es also eine Uhr.«

»Ausgezeichnet«, sagte sie, zog eine kleine Kiste unter dem Tresen hervor und legte den verbotenen Gegenstand hinein.

»Also kann er sie reparieren?«

»Natürlich«, sagte Tes mit einem fröhlichen Lächeln. »Meister Haskin kann alles reparieren.« Sie riss von einer Rolle einen kleinen schwarzen Abholschein ab, auf dem in goldener Farbe das Siegel des Geschäfts und eine Nummer aufgedruckt waren. »Ist in einer Woche fertig.«

Sie sah dem Mann nach, der, etwas über Uhren murmelnd, über die Schwelle auf die Straße ging und die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Die Frage, was er wohl getan hatte, um ein Bindesiegel angelegt zu bekommen, geisterte ihr durch den Kopf, doch dann befahl sie sich, innezuhalten. Neugierde war gefährlicher als so mancher Fluch. Sie überlebte nicht, indem sie zu viele Fragen stellte.

Nun war es spät genug und der stete Strom der Menschen, die an ihrem Geschäft vorbeigingen, versiegte langsam, während die Bewohner des Shal sich dunkleren Machenschaften zuwandten. Der Shal hatte einen schlechten Ruf und konnte zweifellos ein raues Pflaster sein. In den Kneipen verkehrten Leute, die der Krone lieber aus dem Wege gingen, die Hälfte der Münzen, mit denen hier bezahlt wurde, stammte aus der Tasche eines anderen, und wenn die Leute einen Schrei oder einen Streit hörten, wandten sie sich ab, anstatt zu Hilfe zu eilen. Doch die Menschen schätzten Haskins Arbeit und seine Verschwiegenheit, und da alle wussten, dass Tes bei ihm in die Lehre ging, fühlte sie sich sicher – so sicher, wie man sich an einem Ort wie diesem fühlen konnte.

Sie legte das unfertige Schwert zurück unter den Tresen, leerte ihre Teetasse und schloss den Laden ab.

Auf halbem Weg zur Tür setzte der Kopfschmerz ein.

Tes wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er sich richtig eingenistet hatte, ihr das Sehen und Denken erschwerte und alles unmöglich machte, was nicht Schlaf war. Der Schmerz überraschte sie nicht mehr, aber das machte ihn nicht weniger zum Dieb. Er stahl sich hinter ihre Augen. Plünderte alles aus.

»Avenoche, Haskin«, murmelte sie in das leere Geschäft hinein, holte mit der einen Hand den Erlös des Tages aus der Schublade, nahm mit der anderen Vares und ging dann an den Regalen vorbei, durch einen schweren Vorhang ins Hinterzimmer. Dort hatte sie sich ein Nest gebaut, eine kleine Koch-Ecke, ein erhöhtes Bett.

Sie trat sich die Schuhe von den Füßen und verstaute das Geld in einer Metallbüchse hinter dem Ofen. Während sie sich eine Schüssel Suppe aufwärmte, löste sie ihre Haare, die nun, der Schwerkraft trotzend, nicht auf ihre Schultern fielen, sondern als nussbraune Lockenwolke abstanden. Sie schüttelte den Kopf und ein Bleistift fiel ihr aus den Haaren auf den Tisch. Sie konnte sich nicht daran erinnern, ihn dorthin gesteckt zu haben. Vares pickte an dem Stift herum, während sie aß und die Suppe mit dicken Stücken Brot aufsaugte.

Auf einen Beobachter hätte sie in diesem Moment beinahe noch kindlich gewirkt. Ihre knochigen Ellenbogen, die spitzen, angezogenen Knie, ihr rundes Gesicht; wie sie sich die Suppe in den Mund schaufelte und mit der toten Eule sprach, ihr erklärte, wie sie das Bindesiegel austricksen würde. Sie redete, bis der Kopfschmerz stechend wurde, sie sich seufzend die Handballen gegen die Augen presste und Lichtpunkte durch die Schwärze hinter ihren Lidern tanzten. Nur in solchen Momenten sehnte Tes sich je nach ihrer Heimat. Nach den kühlen Händen ihrer Mutter auf ihrer Stirn und dem steten Rauschen der See, der balsamzarten Salzluft.

Mit der Suppenschale schob sie auch das Heimweh von sich, kletterte die Leiter hinauf in ihr Bett und setzte Vares auf ein selbstgezimmertes Regal. Sie zog den Vorhang zu, und in dem kleinen Raum wurde es dunkel – so dunkel es eben sein konnte mit den leuchtenden Fäden, die über ihrer Haut schwebten, sich durch die kleine Eule und die Spieluhr neben ihr zogen. Diese hatte die Form einer Steilklippe, kleine Metallwellen, die gegen schimmernde Felsen brandeten. Tes zupfte an einem blauen Faden, und die kleine Kiste erwachte zum Leben. Ein leises Rauschen erfüllte den Raum, der rhythmische Atem der See.

»Vas ir, Vares«, flüsterte Tes, während sie sich ein Tuch vor die Augen band, um das letzte Licht auszusperren. Dann rollte sie sich in dem kleinen Bett im Hinterzimmer von Haskins Geschäft zusammen und ließ sich vom Rauschen der Wellen hinab in den Schlaf ziehen.

II

Der Sohn des Kaufmannes saß im Vergoldeten Fisch und gab vor, ein Buch über Piraten zu lesen.

Er tat nur so, denn zum Lesen war es zu dunkel, und selbst wenn das Licht ausgereicht hätte, hätte man wohl kaum erwarten können, dass er sich auf das Buch vor ihm konzentrierte – er kannte es auswendig – oder auf das Ale, das zu bitter war und schwer, oder auf irgendetwas außer Warten.

Die Wahrheit war: Der junge Mann wusste selbst nicht, auf wen – oder was – er wartete, er wusste nur, dass er hier sitzen sollte, dann würde man ihn schon finden. Es war ein Vertrauensbeweis, nicht der erste und sicherlich nicht der letzte den man ihm abverlangte.

Doch der Sohn des Kaufmannes war bereit.

Eine kleine Tasche lag zwischen seinen Füßen auf dem Boden, versteckt im Schatten des Tisches, und er hatte eine schwarze Mütze tief ins Gesicht gezogen. Der Tisch, an dem er saß, hatte die Wand im Rücken, und jedes Mal, wenn die Tür der Taverne aufschwang, blickte er auf, darauf bedacht, sich nicht zu auffällig zu verhalten, nur den Blick zu heben, nicht aber den Kopf. Das hatte er aus einem Buch.

Viel Erfahrung hatte der Sohn des Kaufmannes nicht, aber er war mit einer großen Auswahl Bücher aufgewachsen. Keine Wälzer über Geschichte und keine Zauberbücher, obwohl seine Lehrer ihm auch solche zu lesen gaben. Nein, seine eigentliche Bildung hatte er durch Romane erfahren. Epische Erzählungen von Schwerenötern und Schurken, Adeligen und Dieben, aber vor allem von Helden.

Am besten gefiel ihm Die Legenden von Olik, Geschichten über ein mittelloses Waisenkind, das zum besten Magier und Seemann und Spion der Welt wird. Im dritten Buch der Reihe entdeckt er, dass er Ostra-Blut in sich trägt, und wird bei Hofe willkommen geheißen, wo er feststellt, dass alle Adeligen verdorben waren, schlimmer noch als die Schurken, die er auf See bekämpfte.

Im vierten Buch, das dem Sohn des Kaufmannes am besten gefiel, trifft Olik auf Vera, eine schöne Frau, die auf einem Piratenschiff festgehalten wird. Zumindest glaubt er das, bis er feststellt, dass sie die Kapitänin ist und ihm eine Falle gestellt wurde, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Er kann entkommen, und seitdem ist Vera seine ihm fast ebenbürtige Erzfeindin – fast, weil Olik natürlich der Held der Geschichte ist.

Der Sohn des Kaufmannes sog diese Geschichten in sich auf, labte sich an den Details, gierte nach den Mysterien, der Magie und den Gefahren. Er las sie, bis die Tinte verblasste und die Rücken gebrochen waren, bis das Papier Flecken bekam, weil es so oft angefasst oder hastig in Taschen gesteckt worden war, wenn sein Vater an die Docks kam, um seine Arbeit zu überprüfen.

Sein Vater, der ihn nicht verstand – nicht verstehen konnte.

Sein Vater, der glaubte, sein Sohn mache einen schrecklichen Fehler.

Die Tavernentür schwang auf, und der Sohn des Kaufmannes versteifte sich, als zwei Männer hereingeschlendert kamen. Doch sie blickten sich nicht um, bemerkten weder ihn noch die schwarze Mütze, die man ihm zu tragen befohlen hatte. Dennoch behielt er die Männer im Auge, als sie den Schankraum durchquerten und zu einem Tisch auf der anderen Seite gingen, beobachtete, wie sie den Wirt heranwinkten, sah zu, wie sie es sich gemütlich machten. Er war erst wenige Wochen in London, und noch fühlte sich alles neu an, von dem Akzent, der schärfer als der seiner Heimat war, über die Gesten bis hin zu der Kleidung und der aktuellen Mode, mehrere Schichten übereinander zu tragen, damit man je nach Wetter oder Gesellschaft immer passend gekleidet war.

Der Sohn des Kaufmannes musterte ihre Gesichter. Er war ein Windmagier, doch die gab es wie Sand am Meer. Er hatte eine zweite, wertvollere Gabe: ein gutes Auge für Details, die Fähigkeit, Lügen zu entlarven. Sein Vater wusste dieses Talent zu schätzen, denn es kam gut zupass, wenn betrügerische Matrosen beim Löschen der Ladung behaupteten, dass eine Kiste über Bord gegangen, ein Handel nicht zustande gekommen oder die Ware unterwegs verschwunden war.

Er wusste nicht, warum oder wie er das Gesicht seines Gegenübers so schnell lesen konnte. Die flackernde Anspannung zwischen den Augen seines Gegenübers, zusammengebissene Zähne, ein Dutzend kleiner Regungen, die sich zu einem Gesichtsausdruck zusammenfügten. Es war eine eigene Sprache. Eine, die er schon immer verstanden hatte.

Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Buch auf dem Tisch zu, dem vierten Band der Legenden von Olik, versuchte sich auf die Worte zu konzentrieren, die er bereits einhundert Mal gelesen hatte, doch sein Blick fand keinen Halt auf der Seite.

Unter dem Tisch wippte sein Bein auf und ab.

Er rutschte auf dem Stuhl umher und zuckte zusammen. Die Haut an seinem unteren Rücken war immer noch empfindlich. Wenn er sich darauf konzentrierte, konnte er die Umrisse des Mals spüren, die ausgebreiteten Finger, die wie die Speichen eines Rads von der Handfläche ausgingen. Diese Hand war ein Symbol des Fortschritts, der Veränderung, von …

Verrat.

Das war es, was der Kaufmann gerufen hatte, während er seinem Sohn durch das Haus gefolgt war.

»Das glaubst du nur«, hatte dieser erwidert, »weil du es nicht verstehst.«

»Oh, ich verstehe sehr wohl«, fauchte der Kaufmann mit hochrotem Kopf. »Ich verstehe, dass mein Sohn ein Kind ist. Ich verstehe, dass Rhy Maresh ein mutiger Prinz war und nun ein heldenhafter König ist. Er regiert seit sieben Jahren und hat in dieser Zeit einen Krieg mit Vesk abgewendet, neue Handelswege erschlossen, die uns helfen …«

»… und das alles ändert nichts daran, dass die Magie schwindet.«

Der Kaufmann warf die Hände in die Luft. »Das ist nichts als ein Gerücht!«

»Ist es nicht«, sagte der Sohn und ruckte die Tasche zurecht, die über seiner Schulter hing. Er hatte bereits gepackt, denn das Schiff nach London lief heute aus, und er war einer der Passagiere. »Seit Kell Maresh vor einem Vierteljahrhundert haben wir keinen neuen Antari mehr gesehen. Immer weniger Magier beherrschen mehr als ein Element, und immer mehr Menschen werden ganz ohne Magie geboren. Die Nichte meines Freundes …«

»Oh, die Nichte deines Freundes …«, äffte der Kaufmann ihn nach, doch sein Sohn ließ nicht locker.

»Sie ist jetzt sieben Jahre alt, sie wurde einen Monat nach der Krönung deines Königs geboren. Sie hat keine Macht. Ein anderer Freund von mir hat einen Cousin, der im selben Jahr geboren wurde. Ein dritter einen Sohn.«

Der Kaufmann schüttelte lediglich den Kopf. »Es hat immer Menschen ohne …«

»Nicht so viele. Und nicht so schnell nacheinander. Das ist eine Warnung. Eine Abrechnung. Etwas stimmt mit der Welt nicht. Und das ist schon eine Weile so. Eine Krankheit breitet sich in Arnes aus. Eine Fäulnis im Herzen des Imperiums. Wenn wir sie nicht herausschneiden, können wir nicht heilen. Es ist ein kleines Opfer für das größere Wohl.«

»Ein kleines Opfer? Du willst den König töten!«

Der Sohn des Kaufmannes zuckte zurück. »Nein, wir motivieren die Menschen, wir verleihen ihnen eine Stimme, und wenn der König so nobel ist, wie er zu sein behauptet, wird er verstehen, dass er abdanken muss, wenn er das Beste für sein Königreich will und …«

»Wenn du glaubst, dieses Spiel würde ohne Blutvergießen enden, bist du ein Verräter und ein Narr.«

Der Sohn des Kaufmannes wandte sich zum Gehen, und zum ersten Mal streckte sein Vater die Hand nach ihm aus und ergriff ihn am Ärmel. Hielt ihn fest. »Ich sollte dich melden.«

Wut loderte in den Augen seines Vaters auf, und einen Moment lang glaubte der Sohn des Kaufmannes, er würde gewalttätig werden. Panik stieg hinter seinen Rippen auf, doch er hielt dem Blick des älteren Mannes stand. »Du musst deinem Herz folgen«, sagte er. »So wie ich dem meinen.«

Der Vater sah seinen Sohn an, als wäre er ein Fremder. »Wer hat dir nur diese Flausen in den Kopf gesetzt?«

»Niemand.«

Doch natürlich stimmte das nicht.

Immerhin kamen die meisten Gedanken von irgendwoher. Oder von irgendjemandem.

In seinem Fall kamen sie von ihr.

Ihr Haar war so dunkel, dass es das Licht verschluckte. Das war das Erste, was dem Sohn des Kaufmannes aufgefallen war. Schwarz wie die Mitternacht, und ihre Haut hatte den warmen Braunton, den das Leben auf See mit sich brachte. Ihre Augen hatten dieselbe Farbe und waren von Goldsprenkeln durchzogen, obwohl er erst später nah genug kommen sollte, um sie zu sehen. Er war auf den Docks gewesen und zählte die Ware, als sie zu ihm kam und wie eine Klinge durch die Langeweile seines Tagesgeschäfts schnitt.

In einem Augenblick hielt er einen Ballen silberner Spitze gegen das Licht, und im nächsten war sie da, blickte ihn durch das Muster an, dann gingen sie die Ware gemeinsam durch, bevor sie sie vergaßen und sie ihn lachend die Rampe ihres Schiffes hochzog. Sie machte sich keine Mühe, das sanfte, windspielgleiche Lachen aufzusetzen, das die Mädchen seines Alters zur Schau stellten, sondern lachte ungezügelt und wild. Im nächsten Augenblick waren sie im warmen, dunklen Frachtraum und er knöpfte ihre Bluse auf, und da musste er es gesehen haben, das Zeichen, wie einen Schatten auf ihren Rippen, als hätte ein Liebhaber sie festgehalten, als hätte er seine Hand in ihre Haut gebrannt, doch erst danach, außer Atem und glücklich als sie beieinanderlagen, presste er seine Hand darauf und fragte sie, was es damit auf sich habe.

Und im dunklen Frachtraum erzählte sie ihm in einem atemlosen Flüstern von der Bewegung, wie schnell und stark sie gewachsen war. Die Hand, hatte sie gesagt, würde der Welt ihre Schwäche austreiben.

»Die Hand hält das Gewicht, das die Waage ins Gleichgewicht bringt«, sagte sie und strich über seine nackte Haut. »Die Hand hält die Klinge, die den Weg der Veränderung ebnet.«

Er sog ihre Worte auf, als kämen sie aus einem Roman, doch so war es nicht. Es war besser. Es war echt. Ein Abenteuer, an dem er teilhaben konnte, die Chance, ein Held zu sein.

Er wäre noch in derselben Nacht mit ihr in See gestochen, aber als er in den Hafen zurückkehrte, war das Schiff verschwunden. Doch es war gleich.

Sie war keine Vera, er kein Olik, doch sie hatte etwas in ihm losgetreten, sie hatte dem Helden seinen Lebenszweck gezeigt.

»Ich weiß, dass du es nicht verstehst«, hatte er zu seinem Vater gesagt. »Aber die Waage ist aus dem Gleichgewicht geraten, und jemand muss sie richten.«

Noch immer hielt sein Vater seinen Arm umklammert, suchte im Gesicht des Sohnes nach Antworten, die zu hören er nicht bereit war.

»Aber warum du?«

Weil, dachte der Sohn des Kaufmannes.

Weil er zweiundzwanzig Jahre alt war und nichts von Belang getan hatte. Weil er des Nachts wach lag und sich nach einem Abenteuer sehnte. Weil er Bedeutung erlangen wollte, eine Gelegenheit, etwas in der Welt zu verändern. Und diese Gelegenheit bot sich ihm jetzt.

Doch er wusste, dass er nichts davon sagen konnte, nicht seinem Vater, also sah er dem Kaufmann nur in die Augen und erwiderte: »Weil ich es kann.«

Der Kaufmann zog ihn zu sich heran, legte ihm die zitternden Hände an die Wangen. Aus dieser Nähe konnte er sehen, dass Tränen in den Augen seines Vaters schwammen. In diesem Augenblick zögerte er zum ersten und einzigen Mal. Etwas in ihm geriet ins Wanken. Zweifel kamen auf.

Doch dann sprach sein Vater.

»Dann bist du ein Narr und wirst sterben.«

Der Sohn zuckte zurück, wie geschlagen. Er las in den Falten im Gesicht des Kaufmannes und wusste, dass er die Worte für wahr hielt. Wusste, dass er seinen Vater niemals vom Gegenteil überzeugen konnte.

Da schwebte die Stimme der Frau aus dem dunklen Frachtraum zu ihm empor.

Manche Menschen verstehen erst, dass Veränderung nötig ist, wenn sie schon vollzogen wurde.

Mit schwindender Nervosität fasste er neue Entschlossenheit.

»Du irrst dich«, sagte er leise. »Und ich werde es dir beweisen.«

Mit diesen Worten befreite er sich von seinem Vater und verließ das Haus. Dieses Mal hielt ihn niemand zurück.

Das war vor einem Monat gewesen.

Ein Monat, so wenig Zeit, und doch hatte sich so viel verändert. Er hatte das Zeichen und jetzt hatte er auch die Mission.

Die Tür zum Vergoldeten Fisch schwang auf, und ein Mann kam herein. Sein Blick wanderte durch den Schankraum, bis er den Sohn des Kaufmannes erblickte.

Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als wären sie alte Freunde, und selbst wenn der Blick jemand anderem gegolten hätte, hätte der Sohn des Kaufmannes erkannt, dass es kein aufrichtiges Lächeln war.

»Da bist du ja«, rief der Fremde auf dem Weg zum Tisch. Er hatte den Gang eines Seemanns und das Betragen einer Wache. »Entschuldige die Verspätung.«

»Keine Ursache«, sagte der Sohn des Kaufmannes, der von einer Mischung aus Aufregung und Furcht ergriffen wurde. Der andere Mann hatte keine Tasche dabei. Hätten es nicht zwei Männer sein sollen? Doch bevor er etwas sagen konnte, sprach der Fremde.

»Na, dann mal los«, sagte er munter. »Das Boot liegt bereits im Hafen.«

Der Sohn des Kaufmannes schob sein Buch in die Tasche, stand auf, warf eine Münze auf den Tisch und leerte den Rest seines Ales. Er hatte vergessen, dass es zu bitter und zu schwer für seinen Geschmack war und dass er es deswegen nicht ausgetrunken hatte. Anstatt seine Kehle hinabzurinnen, blieb es kleben. Er unterdrückte ein Husten. Hustete dennoch. Lächelte dem Fremden gezwungen zu, doch der hatte sich bereits der Tür zugewandt.

Sobald sie draußen waren, fiel die gute Laune von dem Mann ab. Das Lächeln glitt von seinem Gesicht und hinterließ etwas Ernstes, Hohles.

Da fiel dem Sohn des Kaufmannes auf, dass er nicht wusste, wie ihre Mission lautete. Er fragte nach, ging jedoch davon aus, dass der andere Mann ihn ignorieren oder in umständlichen Chiffren antworten würde. Doch das tat er nicht. »Wir werden etwas von einem Schiff befreien.«

Befreien, das wusste er, war ein anderes Wort für stehlen.