6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Sujet Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

"Mit großer Zärtlichkeit porträtiert der Autor die drei Alten, die einander ein Stück algerische Heimat sind und sich so gegenseitig vor der Vereinsamung in der Fremde bewahren. Gleichzeitig bringt er den europäisch sozialisierten Lesern sanft die Welt der maghrebinischen Einwanderer nahe." - DeutschlandRadioKultur

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 78

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

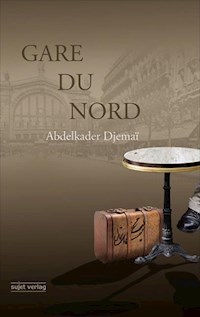

GARE

DU

NORD

Abdelkader Djemaï

Die Übersetzung wurde gefördert durch das Europäische

Übersetzer-Kollegium (EÜK)

Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.

CIP – Titelaufnahme der deutschen Bibliothek

Djemaï, Abdelkader

Gare du Nord

ISBN 978-3-96202-607-3

© 2011 by Sujet Verlag

Umschlaggestaltung: Tarlan Mirshekari

Übersetzung: András Dörner

Satz und Layout:

Sujet Verlag

Printed in Europe

1. Auflage 2011

1

Zaza hatte ihnen den Rücken zugekehrt und sich zum Kühlschrank hinunter gebeugt, um ihnen ein Bier zu holen, da fiel der Blick der drei Alten auf ihre frühlingsfarbene Unterhose. Zaza, die durchaus kein böses Mädchen war, glaubte so, eine gute Tat vollbracht zu haben und fühlte, wie sie neu aufblühten, wie Krokusse nach einem harten Winter. Alle drei waren etwa gleich alt und spürten das gleiche Verlangen. Zu Mazout, dem Chef, sagte sie, das könne ihnen nur gut tun, diesen armen Teufeln, die so ungern als Chibanis bezeichnet werden wollten, anders gesagt als alte Leute.

Draußen regnete es seit vier Tagen und vier Nächten. Eingepackt in ihre Wintermäntel gingen die drei Freunde oftmals in den „Grünen Krug“, der direkt gegenüber vom „Heim der Hoffnung“, wo sie wohnten, vor Anker lag. In den Qualm der Bar gehüllt saßen sie wie Wachposten auf Hockern oder an einem Tisch. Sie brauchten nur die Straße zu überqueren, um in eine andere, sowohl vertraute als auch ferne Welt zu reisen, ganz in der Nähe der Gare du Nord, wo sie hingingen, um sich die Züge anzusehen.

Den ältesten von ihnen – er wurde Bonbon genannt, weil er so sanft und lieb war – hatte es vor langer Zeit in diese Ecke von Paris verschlagen, nachdem er zuvor als Bergarbeiter in Noeux-les-Mines bei Béthune gelebt hatte. Diese Stadt erinnerte ihn an den berühmten Catcher in schwarzem Leder, der sich „Bestie von Béthune“ nannte, einen martialischen Schnurrbart und Stiefel trug, die bis auf halbe Wadenhöhe geschnürt waren. Doch fand Bonbon dessenstetsmaskierten Rivalen, den„Weißen Engel“, besser, der ein Kostüm aus reiner Seide trug, das dem Burnus, dem Kapuzenmantel seines Großvaters, glich. Zwei Jahre vor der Unabhängigkeit seines Heimatlandes hatte er gesehen, wie die beiden Superstars in einer verrauchten und überhitzten Halle in Lille aufeinandergestoßen waren. An jenem Abend, inmitten eines Publikums, das bei fürchterlichen Unterarmhieben, akrobatischen Beinscheren und brillanten Niederschlägen vor Vergnügen nur so brummte, entdeckte er den Geschmack von Eis am Stil.

Damals stand in seinem Personalausweis „Muslimischer Franzose aus Algerien“. Als eine Art Unterschrift hatte Bonbon kurz seinen mit Tinte benetzten Daumen in den Ausweis gedrückt. Den hielt er beinahe zitternd einem Polizisten entgegen, als er an einem Novembermorgen, nach eintägiger Überfahrt auf der „Ville d’Oran“ zum ersten Mal in Frankreich an Land gegangen war, und zwar in Marseille. Seitdem bewahrte er ihn unten in einem alten, sandfarbenen Schuhkarton mit dem Logo „Bata“ auf, dessen Ecken ganz eingebeult waren. Auch mit diesem hatte es etwas Besonderes auf sich. Er beherbergte nämlich einige Papiere, etwa zwölf Fotos seiner Tochter Badra und seiner Enkel sowie ein Familienstammbuch, in dem mit Tinte der Tod seiner Frau vermerkt war.

Bonbon bewohnte das Zimmer Nr. 9. Wie seine Freunde verließ er nur selten das Viertel, es sei denn, er ging in die Nähe des Place d’Aligre zu seinem Frisör Brahim, einem früheren Boxer und Leichtgewichtsmeister der Region Oran. Alle drei ließen sich die Haare von Landsleuten schneiden. So fühlten sie sich wohler. Sie kleideten sich schlicht und sahen es als eine Ehrensache an, stets sauber und gut rasiert zu sein. Vor Langem hatten sie sich von ihren Chechias und Turbanen getrennt, aber sie weigerten sich weiterhin, Barett oder Hut zu tragen. Nur Bonbon setzte hin und wieder eine diskrete Mütze auf, die er einem fliegenden Händler auf dem Boulevard Rochechouart abgekauft hatte.

Brahim der Frisör, wie der algerische Boxweltmeister Marcel Cerdan in Sidi bel Abbès geboren, wo Fernandel in den dreißiger Jahren einen Film über die Fremdenlegion gedreht hatte, teilte ihm mit, dass der „Weiße Engel“ oft an seinem Laden vorbei ging. Eines Abends, so gegen sieben, lauerte Bonbon ihm mit frisch rasiertem Nacken und säuberlich freigeschnittenen Ohren am Eingang des Friseursalons auf. Endlich sah er ihn, in einen Regenmantel gewickelt, in Fleisch und Blut. Zwar trug er nicht mehr die Mütze aus Satin, aber vierzig Jahre danach war seine Aura ungebrochen. Trotz seines Alters hatte er nichts von seiner Stattlichkeit eingebüßt. Wegen seiner Grübchen und seiner grauen, gewellten Haare sah er ein bisschen wie Kirk Douglas aus, der Bonbon in Die Wikinger und anderen Filmen imponiert hatte, deren Dialoge er nicht verstand. Der „Weiße Engel“ hatte O-Beine und ging mit nach vorn geneigtem Körper am Arm seiner Frau. Er kam ihm wie ein Leopard vor, der drauf und dran ist, sich auf ein blutjunges Lamm zu stürzen. Bonbon war zweiundsiebzig Jahre alt, siebenundsechzig Kilogramm schwer, ein Meter fünfundsechzig groß und so gerührt, dass er es nicht wagte, ihn anzusprechen. Dabei hätte er ihm doch so gern die Hand geschüttelt, ihm zu seinen spektakulären Würfen gratuliert, auch wenn ihm klar war, dass die Kämpfe manipuliert wurden.

Zwei Mal in der Woche ging Bonbon zum Markt. Mit Geduld und einem festen Korb ausgerüstet, suchte er nur das zarteste Fleisch aus, denn seine Freunde Zalamite und Bartolo mussten wie er selbst ohne die Zähne ihrer Jugendjahre auskommen. Er vergaß auch nicht, eines dieser runden, mit Sesamkörnern bestreuten Brote aus Griesmehl mitzunehmen, die so schmelzend weich wie Hefegebäck sind.

Während des Ramadans, den sie alle drei einhielten, warteten Bonbon, Bartolo und Zalamite brav den Aufruf des Muezzins im Radio ab, um das Fasten mit Datteln zu beenden. Danach eröffneten sie mit einer scharfen Chorba odereinercremigen, mit Zitronensaftverfeinerten Harriraso richtig die Festivitäten. Nach und nach kosteten sie dann die Tajines, bevor sie sich von feinem Gebäck verlocken ließen. All das war von Bonbon angerichtet worden, der liebend gern Auberginen mit Tomaten aß und Joghurt, besonders Fruchtjoghurt, den er in großen Mengen vertilgte. Zalamite konnte sich da eine Spitze nicht verkneifen: „Pass auf! Der wird noch dein Gehirn erweichen!“ Ausgerechnet Zalamite, der trotz seines hohen Blutdrucks und seiner Hämorrhoiden bei pikanten Innereien selbst nicht nein sagen konnte.

Bartolo mochte einfach Couscous mit heißer Milch und Weintrauben, die er in seinem Mund hin und her rollte, um ihre Frische zu spüren. Natürlich aßen die drei Alten weder Wurst noch Fleisch vom Schwein. Sie vermieden es auch, Geflügel und Rind anzurühren, welches nicht auf islamische Weise geschlachtet worden war. Schlimmstenfalls müsse sich eben der Fleischer vor dem Allmächtigen erklären, versicherte Zalamite gelassen. Er hätte gute Aussichten, wie das Schaf am Opferfest an den Füßen aufgehängt zu werden oder wie eine richtig fette Pute vierundzwanzig Stunden am Tag, Sommer wie Winter in einem der unzähligen Öfen der Hölle zu schmoren.

Die drei Alten rauchten nicht und nahmen auch keinen Kautabakzusich. Abersiehattenstetsundzujeder Jahreszeit Durst. Sie glaubten an den Allvater, aber tranken ihr Bier ohne große Gewissensbisse, ja sogar mit Vergnügen. Sie hofften auf die Tilgung ihrer ganzen Schulden durch eine kleine Pilgerreise nach Mekka und auf eine Entschlackung ihrer armen Leiber, noch bevor sie das gelobte Land erreichten. Dort, wo es im Getränkeregal bloß Milch und Honig gab, die obendrein erst verdient werden mussten. Bartolo wäre ganz gut ohne Honig ausgekommen, denn er litt seit etwa zehn Jahren unter Diabetes.

Man nannte ihn Bartolo, weil er so volle Wangen und einen kleinen Bauch hatte, weil er so gutmütig aussah und seine Hosen sich wie Korkenzieher ringelten. Der Spitzname war ihm geblieben, obwohl er wegen der Krankheit zusammengeschmolzen war wie ein Stück Zucker. Er wog fünfundfünfzig Kilo, war ein Meter zweiundsiebzig groß und hatte siebzig Jahre auf dem Buckel.

Ohne es die beiden anderen allzu sehr merken zu lassen, war Zaza Bartolo ganz besonders zugeneigt, denn er stammte aus der Heimatregion ihres Vaters. Sie war nur ein Mal, mit acht oder neun Jahren, zur Hochzeit eines Onkels in diese Gegend gekommen. Es war sehr heiß, und der Nachthimmel über dem kleinen Tal, in dem ihre Familie lebte, war voller Sterne. Zaza naschte Kaktusfeigen, die sie nie zuvor gekostet hatte. Neben dem Geruch des Schießpulvers und den schrillen Youyous, den Jauchzern des Frauenchors, prägten sich besonders zwei Bilder in ihr Gedächtnis ein: wie der Großvater aus Stolz über die Manneskraft seines Sohnes mit einer alten Flinte mehrmals in die Luft feuerte, und wie die Mutter der Braut ein blutbeschmiertes weißes Laken schwang, um vor aller Welt die Jungfräulichkeit ihrer Tochter kundzutun. Zaza imponierten auch die tanzenden Damen mit den Tüchern um die Hüften, den kajalumrandeten Augen und den Schmuckreifen, die an ihren Armen und Knöcheln klirrten. Sie war stolz auf ihre Mutter, eine sanfte, schöne Frau, die genauso gut tanzen konnte. Sie fehlte ihr.

Jahre später, auf dem Weg nach Orléans, wohin sie fuhren, um an einem Augustnachmittag dem Begräbnis eines Cousins beizuwohnen, starben ihre Eltern bei einem Autounfall. So stand Zaza mit fünfzehn Jahren ganz allein da, ein bisschen wie ihre drei Freunde mit den vom Alkohol und manchmal vor Schüchternheit geröteten Gesichtern.

Die drei Chibanis redeten nicht sehr viel. Wenn sie merkten, dass ihre Zungen schwer wurden und es in ihren Ohren zu zwitschern begann, überquerten sie die Straße und kehrten ins fast schon schlafende „Heim der Hoffnung“ zurück. Schweigend ging dann jeder auf sein Zimmer.