16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Lesbisch in den 1950er/1960er Jahren Von den ersten Nachkriegsjahren durch die Wirtschaftswunderzeit in die »Swinging Sixties«: Geschichten wie ihre waren jahrzehntelang kaum erzählbar. Die Geschichte der Kindheit in Ostwestfalen, der Schülerin mit Liebe zur Musik, der Studentin an der Uni Hamburg ist auch die Geschichte einer lesbischen jungen Frau im Zeitalter der Ultra-Homophobie. Im Sommer 2020 schrieb Luise F. Pusch ihre Erinnerungen an ihre bedrückende lesbische Kindheit und Jugend auf. Als Trigger wirkte der Corona-Lockdown: Auch in den reaktionären 1950er und 1960er Jahren bis weit über die sogenannte sexuelle Revolution hinaus waren Kontakte mit Mitmenschen bedrohlich, Gesellschaft gefährlich, Alleinsein Rettung und Erholung vom Zwang zur Verstellung und vor lähmender Angst. Schwule Schriftsteller wie Didier Eribon, Paul Monette, Daniel Schreiber oder Douglas Stuart haben erschütternde Berichte über die Kämpfe und Krämpfe ihrer Kindheits- und Jugendjahre vorgelegt. Lesben haben weiter geschwiegen. Luise F. Pusch bricht dieses lesbische Schweigen über das unerträgliche Heranwachsen in jenen homophoben Nachkriegsjahrzehnten. So persönlich wie reflektiert legt die feministische Sprachwissenschaftlerin Zeugnis ab von einer bislang vielverschwiegenen Realität. Schon vor 41 Jahren hat Pusch mit ihrem autobiografischen Bericht »Sonja. Eine Melancholie für Fortgeschrittene« über den lesbischen Alltag zweier Studentinnen 1965 bis 1976 Ähnliches gewagt. »Sonja« beginnt dort, wo »Gegen das Schweigen« aufhört.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

© 2022 AvivA Verlag

AvivA Britta Jürgs GmbH

Emdener Straße 33, 10551 Berlin

www.aviva-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

eBook-Herstellung: CulturBooks

Umschlag unter Verwendung eines Fotos

von Luise F. Pusch (1956)

Umschlaggestaltung: Kerstin Weber

Lektorat: Julia Baudis

Bildnachweis: Alle Fotos im Buch

stammen aus dem Privatbesitz

von Luise F. Pusch.

Erscheinungsdatum: Januar 2023

ISBN 978-3-95988-230-9

Über das Buch

Im Sommer 2020 schrieb Luise F. Pusch ihre Erinnerungen an ihre bedrückende lesbische Kindheit und Jugend auf. Als Trigger wirkte der Corona-Lockdown: Auch in den reaktionären 1950er und 1960er Jahren bis weit über die sogenannte sexuelle Revolution hinaus waren Kontakte mit Mitmenschen bedrohlich, Gesellschaft gefährlich, Alleinsein Rettung und Erholung vom Zwang zur Verstellung und vor lähmender Angst. Schwule Schriftsteller wie Didier Eribon, Paul Monette, Daniel Schreiber oder Douglas Stuart haben erschütternde Berichte über die Kämpfe und Krämpfe ihrer Kindheits- und Jugendjahre vorgelegt. Lesben haben weiter geschwiegen. Luise F. Pusch bricht dieses lesbische Schweigen über das unerträgliche Heranwachsen in jenen homophoben Nachkriegsjahrzehnten. So persönlich wie reflektiert legt die feministische Sprachwissenschaftlerin Zeugnis ab von einer bislang vielverschwiegenen Realität.

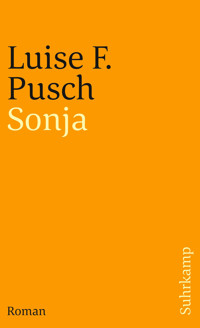

Schon vor 41 Jahren hat Pusch mit ihrem autobiografischen Bericht »Sonja. Eine Melancholie für Fortgeschrittene« über den lesbischen Alltag zweier Studentinnen 1965 bis 1976 Ähnliches gewagt. »Sonja« beginnt dort, wo »Gegen das Schweigen« aufhört.

Über die Autorin

Die feministische Sprachwissenschaftlerin, Frauenbiografieforscherin und Autorin Luise F. Pusch wurde 1944 in Gütersloh geboren. Sie studierte Anglistik, Latinistik und Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Hamburg und habilitierte sich 1978 für Sprachwissenschaft an der Universität Konstanz. Gemeinsam mit Senta Trömel-Plötz und Marlis Hellinger begründete sie die feministische Sprachwissenschaft in Deutschland. Sie wurde 2004 als »BücherFrau des Jahres« geehrt und 2016 mit dem »Luise-Büchner-Preis für Publizistik« ausgezeichnet.

Luise F. Pusch

Gegen das Schweigen

Inhaltsverzeichnis

Für Petra und Fritz Himstedt und Kate Horsley, unerschrockene Streiterinnen* für die LGBTIQ-Jugend

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (Ludwig Wittgenstein)

Wovon man nicht sprechen kann,

Vorwort

Mit dem Aufschreiben meiner Erinnerungen begann ich am 27. Mai 2020, also am Ende der ersten Phase der Corona-Zeit in Deutschland. Seit Mitte März saßen wir alle im Lockdown und durften unsere Wohnungen nur verlassen, um im Park spazieren zu gehen oder Lebensmittel und Medikamente einzukaufen. Je länger die Krise andauerte, umso erstaunter war ich, wie gut ich mit der Situation zurechtkam. Ich machte mir natürlich Sorgen um mich und meine Mitmenschen, besonders die meiner Generation, der Risikogruppe 60+ und erst recht 70+ und 75+. Joey, meine Lebensgefährtin seit 1986, die in Boston im Lockdown gefangen saß, und ich gehörten zu dieser Gruppe der Höchstgefährdeten. Sie neigt zu Lungenentzündungen, ich bin übergewichtig und habe Bluthochdruck – wir hatten also viele Gründe, uns um uns selbst und umeinander zu ängstigen. Wie alle anderen verfolgten wir seit Monaten wie gebannt die Nachrichten und alle möglichen Corona-Podcasts, um uns über die Krankheit, die noch niemand genau kannte, zu informieren.

Und trotzdem setzte mir das Alleinsein nicht zu wie vielen meiner Bekannten und auch den vielen Mitmenschen, die in den Medien darüber berichteten, wie ihnen die Decke auf den Kopf fiele vom ständigen Herumsitzen in der Wohnung mit einem Minimum an Kontakten.

Ich bin privilegiert und habe eine geräumige Wohnung in der Innenstadt von Hannover, zur Zeit für mich allein. Und trotzdem: Wieso litt ich nicht wie die meisten meiner Mitmenschen an dieser Ausnahmesituation? Am 10. April schrieb ich darüber an unsere Freundin Mary in London:

»Das Überleben in der Krise erinnert mich stark an meine Jugend und frühe Erwachsenenzeit, die ich als nicht geoutete Lesbe in permanenter sozialer Angst verbrachte. Mein Heim war buchstäblich meine Festung – der einzige Ort, wo ich mich sicher fühlte, genau wie jetzt. Bücher waren meine Freunde, sie würden mich nicht wegstoßen oder verletzen. Alleinsein war viel einfacher und sicherer als Gesellschaft, selbst die meiner Familie oder enger Freundinnen* (die mein Geheimnis noch nicht kannten). Ich vermisse Joey sehr, aber ansonsten ist dies das Leben, das ich gelernt habe.«

Die Corona-Krise brachte mir die Gefühlslage der ersten Hälfte meines Lebens, das sind also die ersten 38 Jahre, wieder sehr nah, ich lebte sie sozusagen ein zweites Mal, nur ohne die damalige Bedrohung des Entdecktwerdens. Meine verzweifelte Lage änderte sich fundamental erst durch meinen Anschluss an die Zweite Frauenbewegung.Die Heilung meiner posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) setzte ein, als meine jetzige Partnerin Joey und ich uns zusammentaten im märchenhaften Sommer des Jahres 1986. Darüber und über die 35 glücklichen Jahre danach wollen wir bald gemeinsam ein Buch schreiben.

Das vorliegende Buch beschreibt die Zeit von meiner Geburt 1944 bis zu meiner Volljährigkeit 1965. 1965 ist auch das Jahr, in dem meine erste Liebesbeziehung anfing, mit »Sonja« – ihren Namen musste ich aus juristischen Gründen ändern. Darüber habe ich schon 1981 ein Buch veröffentlicht, an dem ich vier Jahre lang, von 1976 bis 1980, geschrieben hatte. Das Buch heißt Sonja: Eine Melancholie für Fortgeschrittene.

Den zeitlich gesehen zweiten Teil meiner Autobiographie habe ich also mit 37 Jahren veröffentlicht. Er umfasst die Jahre 1965 bis 1980. Warum jetzt den ersten Teil noch hinterherschieben?

Ich selbst fand meine Kindheit und Jugend im Rückblick natürlich schon immer interessant – aber warum sollte sie für andere auch interessant sein? Die meisten leben ihr Leben und sehen sich nicht genötigt, darüber ausführlich Bericht abzustatten. Erstens ist es Arbeit, zweitens interessiert es sowieso keine*, sagen sie sich.

Bei mir liegt der Fall etwas anders. Ich habe damals das Buch Sonja geschrieben, weil ich etwas für Lesben tun wollte, also für mich und meinesgleichen.

Es gab zwar Bücher über uns, aber kaum von uns. Was die Außenwelt über uns schrieb, war meist pornographisch oder sonstwie verzerrend und beleidigend. Es wurde also Zeit, dass mal eine Insiderin erzählte, wie es in einem Lesbenleben, in einer lesbischen Beziehung wirklich aussah.

Mein Motiv zu diesem Bericht über meine Kindheit und Jugend – die Kindheit und Jugend einer Lesbe im Deutschland der Nachkriegszeit, des Wirtschaftswunders und der sogenannten sexuellen Revolution der Swinging Sixties – ist dem meines ersten autobiographischen Berichts ähnlich. Ich möchte von einer Zeit erzählen, die mich und andere Lesben fast zerquetscht hat, von seelischen Zuständen, von denen die Öffentlichkeit kaum einen Schimmer hat, weil nicht darüber berichtet wurde. Weil wir damals zum Schweigen verurteilt waren, weil uns klar war, dass eine Entdeckung schwere Nachteile bringen und vielleicht fatale Folgen haben würde und wir gleichzeitig kaum begriffen, wie uns geschah und was uns angetan wurde. Und als wir es dann allmählich kapiert hatten, gab es längst anderes und Dringlicheres zu erledigen.

Die Corona-Zeit war also die allerbeste Zeit, um einmal gründlich darüber nachzudenken, wieso die erzwungene Reduktion des Lebensraums auf die eigenen vier Wände, die die Mehrheit der Bevölkerung kaum ertragen konnte, auf eine Überlebende des lesbischen Lockdowns der Wirtschaftswunderzeit so heimatlich und vertraut wirkt. Wie etwas, das viele Lesben in meinem Alter früh gelernt haben, wofür wir von der Gesellschaft, in die wir hineingeboren wurden, hervorragend abgerichtet wurden.

Meine Generation ist wahrscheinlich die erste, die frei über einen Gegenstand sprechen kann, den vorangehende Generationen immer unter Verschluss halten mussten, sonst drohte gesellschaftliche Ächtung. Dieser Gegenstand ist die eigene Kindheit und Jugend, wie sie wirklich war. Die Wahrheit statt der den Vorschriften angepassten Version, die wir Verwandten, Freundinnen*, Klassenkameradinnen*, Lehrerinnen*, Kolleginnen* usw. vorspielen mussten. Schwule Schriftsteller wie Didier Eribon, Paul Monette, Daniel Schreiber oder Douglas Stewart haben erschütternde Berichte über die Kämpfe und Krämpfe ihrer schwulen Kindheits- und Jugendjahre vorgelegt. Lesben haben weiter geschwiegen.

Nutzen wir also diese neue Freiheit, um endlich Zeugnis abzulegen vom Trauma unserer Kindheit und Jugend im Zeitalter der Ultra-Homophobie.

Natürlich erzähle ich aber auch vieles, was andere Angehörige meiner Generation ebenso kennen, Dinge, für die frau nicht lesbisch sein muss, um sie zu erleben. Eine werdende Heterosexuelle hat ja auch nicht nur heterosexuelle Erlebnisse und Empfindungen.

* * *

Die Sprachwissenschaft, wie ich sie gelernt und betrieben habe, untersucht und beschreibt die Sprachkompetenz der Forscherin* und versucht, sich darauf einen Reim zu machen. Ich war also die meiste Zeit meines Sprachforscherinnenlebens mein eigenes Forschungsobjekt.

Diese Technik wende ich nun auf meine eigene Kindheit und Jugend an. Ich versuche, mich an meine Erlebnisse, meine Reaktionen, meine Ängste und Sorgen, freudigen Empfindungen und Glücksmomente so genau wie möglich zu erinnern. Und dann versuche ich zu analysieren und zu verstehen, warum ich so und nicht anders reagiert habe. Wie ich die permanente Angst vor Entdeckung bewältigt habe – oder auch nicht. Was der permanente Zwang zum Verstecken meiner Gefühle aus meiner Empfindungs- und – vor allem – meiner Ausdrucksfähigkeit gemacht hat. Meine Mutter, der ich offenbar erfolgreich etwas vorgemacht habe, hielt mich tatsächlich für gefühllos zu einer Zeit, da ich vor Verliebtheit und Sehnsucht und vor Angst, man könnte mir meine Gefühle anmerken, ständig angespannt und wie kurz vorm Zerplatzen war.

* * *

Einige Personen-, Straßen- und Institutionsnamen habe ich geändert, um die Identität bestimmter Personen zu anonymisieren und ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen.

* * *

Abschließend noch ein Wort zu meiner Handhabung des Gendersterns. Ich setze ihn gern ans Ende des Femininums. Er soll anzeigen, dass das jeweilige Femininum alle Geschlechter umfasst: weiblich, männlich, trans, nicht-binär, genderfluid, usw. Bei zusammengesetzten und einigen abgeleiteten Wörtern, wie »Studentenheim« und »Freundschaft«, setze ich ihn hingegen ans Ende des Maskulinums: »Studenten*heim«, »Freund*schaft«.

Kapitel 1 1944 – 1954: Kriegsende und Nachkriegszeit, Kindergarten und Volksschule

Geburt

Mein Geburtshaus, Zumhagen Hof 11 in Gütersloh, Ostwestfalen, steht in einer Sackgasse. Für Kinder war die Sackgasse ein wunderbarer, sicherer Spielplatz, besonders geeignet für »Mannschaftsspiele« wie Brennball und Schlagball.

In dieser Sackgasse landete ich bzw. meine Mutter gebar mich dort am 14. Januar 1944, einen Monat vor ihrem 26. Geburtstag. Es war, wie schon bei ihrem ersten Kind zwei Jahre zuvor, eine Hausgeburt mit Hilfe von Frau Flicker, der Hebamme ihres Vertrauens. Eine viel leichtere Geburt als die erste: Die Wehen setzten um vier Uhr nachts ein, und zwei Stunden später war ich da. Ich kam zwei Wochen zu früh, wog trotzdem neun Pfund und strahlte meine Mutter aus großen blauen Augen an, wie sie mir später oft begeistert erzählte. Mein Bruder Gotthard hatte nämlich wochenlang die Augen vor ihr verschlossen. Und so blieb es auch, möchte frau rückblickend fast sagen, und ich wandte meine blauen Augen auch bald ab.

Geboren mitten im Krieg – aber Gütersloh war eine Kleinstadt und blieb von Bomben und auch von Mangel zunächst weitgehend verschont. Kurz vor Ende des Kriegs, am 14. März 1945, gab es jedoch einen Großangriff, bei dem die Innenstadt zerstört wurde. Aber unser Haus lag weit weg davon. Jedenfalls hat meine Mutter diesen Angriff nie erwähnt. »Im Nachbargarten schlug mal eine Bombe ein, aber das war’s auch schon«, erzählte sie. Der Hunger und der Mangel kamen nach dem Krieg.

Wo war mein Vater in der Zeit? Jedenfalls nicht bei seiner Frau, aber auch nicht im Krieg, sondern irgendwo im Süden, in irgendeiner Schreibstube verübte er irgendeine Verwaltungstätigkeit. Meine Mutter sprach nicht gern über ihn, deshalb weiß ich nur wenig von ihm.

Mein Vater und meine Großeltern mütterlicherseits

Meine Eltern waren vier Jahre lang verlobt, weil meine Mutter sich nicht entschließen konnte, Hans Pusch zu heiraten. Er hatte als herumreisender Jungmissionar bei ihrer Mutter um ihre Hand angehalten, ohne vorher ein Wort mit ihr zu wechseln. Sie war ihm nur im Publikum angenehm aufgefallen, als er einen Film über die Afrika-Mission oder was weiß ich in Gütersloh vorführte. Gütersloh wurde damals auch Klein-Nazareth genannt, weil so viele pensionierte Missionare und Missionarswitwen der Rheinischen Mission dorthin gezogen waren. So auch meine Großmutter nach dem frühen Tod ihres Mannes, Eduard Fries (1), der Direktor der Rheinischen Mission gewesen und 1923, mitten in der Inflationszeit, an einem Karbunkel im Nacken gestorben war. Mit 46 Jahren. Er hinterließ eine Witwe mit sechs Kindern – meine Mutter, damals fünf Jahre alt, war die Zweitjüngste. Sie wurde 1918 in Ombolata auf Nias geboren, einer kleinen Insel westlich von Sumatra (damals Niederländisch-Indien).

Meine Großmutter erzog alle ihre Kinder für die eine Aufgabe: in die Fußstapfen des Vaters zu treten und sein Werk fortzuführen, also: in die Mission zu gehen.

Und da kam nun dieser frischgebackene junge Missionar daher und hielt artig um die Hand ihrer jüngsten Tochter an. War das nicht ein Fingerzeig Gottes? Die Großmutter war überzeugt davon und bekniete ihre arme Tochter, den Antrag anzunehmen. Aber die kannte diesen Mann doch gar nicht. Und fand ihn wohl vom Aussehen her auch nicht sonderlich anziehend. Sie selbst dagegen war eine Schönheit. Leider setzte sich bei mir eher sein Aussehen durch.

Meine Patentante Luise, damals Gemeindeschwester in Gütersloh und enge Vertraute meiner Mutter, erzählte mir später, meine Mutter, erst 19 Jahre alt, sei weinend zu ihr gekommen und habe sie allen Ernstes gefragt: »Kann man Liebe lernen?« »Natürlich nicht«, habe sie gesagt und versucht, ihr den Unsinn auszureden. Aber der Einfluss der Großmutter und des »Familien-Missionsauftrags« war stärker. Geschmeichelt fühlte sich meine Mutter natürlich auch ein bisschen, und sie war stolz, dass sie, die Jüngste, nun als Erste der drei Schwestern heiraten und in die Mission gehen würde. Sie ließ sich während der Verlobungszeit in Kaiserswerth zur Krankenschwester ausbilden – für eine angehende Missionarsfrau auf jeden Fall eine gute Berufswahl.

1941, vier Jahre nach dem seltsamen Heiratsantrag, heirateten die beiden also. Die Hochzeitsnacht verbrachten sie in Dortmund im Beisein der Mutter des Bräutigams. Schließlich war Krieg und man musste sich behelfen. In der Nacht wurde mein Bruder gezeugt, vielleicht das Resultat einer Vergewaltigung – meine Mutter sprach nicht gern darüber. Über vieles wurde in meiner Familie nur gemunkelt, besonders, wenn es mit Sexualität zu tun hatte. Jedenfalls war die Beziehung zwischen ihr und ihrem Ältesten oft sehr angespannt. Meine Mutter vertrat im übrigen die Theorie, dass die Gemütslage einer Frau während ihrer Schwangerschaft starken Einfluss auf das Temperament des werdenden Kindes habe. Während sie mit Gotthard schwanger war, sei sie verstockt gewesen, und er sei ja auch verstockt. (Gotthard war nicht verstockt, sondern schüchtern, später geradezu menschenscheu.) Während der Schwangerschaft mit mir hätte sie sich in ihre Lage geschickt und sei eher gleichmütig geworden, und ich sei ja auch eher gleichmütig, wenn nicht gefühlskalt. (Ich war nur äußerlich gleichmütig und bemühte mich meist krampfhaft, meine Angst zu verbergen.) Bei ihrer jüngsten Tochter schließlich sei sie rebellisch gewesen, aber auch glücklich und fröhlich irgendwie – und so sei sie ja auch, die Mecky (Kurzform für Mechthild). (Mecky war auch alles andere als ein Sonnenschein. Ihr permanenter liebevoller Einsatz für alle anderen verdeckte wahrscheinlich eine unerfüllte Sehnsucht nach Liebe.) Mit ihrer Jüngsten verstand sie sich immer am besten; sie war ihr wesensähnlich. Ich war für sie angenehm, weil meistens ruhig, brav und vernünftig. Leicht zu handhaben, aber leider schwer zu verstehen; schwer durchschaubar und merkwürdig distanziert.

Was den ihr aufgedrängten Ehemann betraf, so stellte sich im Laufe der Zeit heraus, dass er nicht tropentauglich war und so den eigentlichen Zweck ihrer Ehe gar nicht erfüllen konnte. Daraufhin verlor sie das Interesse an ihm, zumal er sich auch gerne wie ein Pascha aufführte. Als sie einmal sehr in Eile war und ihn bat, ihr bitte noch schnell die Schuhe zu putzen, lehnte er das ab. Es war unter seiner Würde. Dann besann er sich und erklärte huldvoll, er würde es doch tun, denn Jesus habe sich auch erniedrigt und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Kein Wunder, dass sie bald genug von ihm hatte. Auch »konnte er noch nicht mal Deutsch«, und dagegen war sie allergisch.

Frühe Verstörung

Dass meine Mutter so schwer an mich herankam, mag an einem Unglück gelegen haben, an dem sie ganz unschuldig war. Im März 1946 fuhr sie zur Hochzeit ihrer Schwester Thea. Ihren Ältesten, knapp vier Jahre alt, nahm sie mit; mich ließ sie in der Obhut ihrer Freundin Erika. Nach rund zehn Tagen kam sie zurück und holte mich wieder ab. Ich war zwei Jahre alt – und wie ausgewechselt. Ausdruckslos und wie versteinert, erkannte ich meine Mutter nicht wieder oder wollte sie nicht erkennen. Blickte todernst drein und war wochenlang nicht mehr zum Lachen oder auch nur Lächeln zu bewegen. Tante Erika hatte während der Abwesenheit ihrer Freundin alles versucht, um das Kind aufzumuntern, vergebens. Vorher war ich ein normales, fröhliches Kleinkind gewesen. Das plötzliche Verschwinden meiner Mutter aber hatte mich anscheinend in tiefe Melancholie versetzt. Es dauerte Wochen, bis ich wieder wie früher reagierte und meine Mutter wieder annahm.

Von da an blieb ich ihr fremd – und sie mir. Ich war artig, vernünftig, still und umgänglich und machte kaum Ärger, ganz im Gegensatz zu meinen wilden Geschwistern, die öfter mal rumbrüllten und über die Stränge schlugen. 35 Jahre später erklärte mir mein zweiter Analytiker, ich hätte eine klinische Depression durchgemacht. In den ersten zwei Lebensjahren sei ein Kind besonders auf die Nähe der gewohnten »Bezugsperson« angewiesen und könne auf Verlust unter Umständen extrem reagieren. Das wusste damals niemand. Dass mein Verhältnis zu meiner Mutter danach so distanziert geblieben sei, sei ihr allerdings anzulasten. So eine frühe Verletzung könne auch überwunden werden durch Wärme und Herzlichkeit, an der es offenbar gefehlt habe.

Erste Nachkriegsjahre

»Der Hungerwinter 1946/47 ereignete sich zwischen November 1946 und März 1947. Es war einer der kältesten Winter in Deutschland seit Jahrzehnten und gilt als strengster Winter des 20. Jahrhunderts im Nordseeraum«, schreibt Wikipedia. Ich habe keine Erinnerung an diese Zeit, aber meine Mutter hat uns oft davon erzählt, wie sie (manchmal mit ihrem Nachhilfeschüler Hannes und seinen Freunden) Kohlenklauen ging. Das ging so vor sich: Die Bevölkerung wusste, wann die Kohlenzüge vorbeikamen und an welchen Stellen sie langsamer fahren oder halten mussten. Dann konnte man neben dem Zug herlaufen oder ihn besteigen und mit Stöcken Kohlen von den Wagen herunterstoßen. Eilig wurde die Beute in die mitgebrachten Taschen und Säcke gefüllt und nach Hause geschleppt. Nachdem die Gesetzestreue, der Not gehorchend, einmal aufgegeben war, fand meine Mutter später auch nichts dabei, uns für die Weihnachtsfeste im Wald einen Tannenbaum zu klauen, oft mit Gotthards Hilfe, als der schon größer war und kräftig. Trotz immer kühnerer Kohlenklau-Unternehmungen konnte natürlich unser grüner Kachelofen nur selten geheizt werden. Und so hat meine Mutter denn viele Bände Noten blattweise verheizt, von Bach bis Beethoven. Ebenfalls im Hungerwinter ging sie regelmäßig »in die Bauer«, d. h. zu den Bauernhöfen, von denen es um Gütersloh herum viele gab und noch gibt. Zum Tausch hatte sie nichts anzubieten außer Büchern, für die die Bauern sich weniger interessierten. Also gab man ihr zwei Kartoffeln, um die lästige Bittstellerin loszuwerden. So wurde mit allen verfahren, die sich zu den Bauern aufgemacht hatten, um Nahrung zu erbetteln. Am Eingang des Hofs, hinter einem Scheunentor, stand ein Sack mit Kartoffeln, und daraus wurden jeder Bettlerin* zwei Stück ausgehändigt. Auf diese Weise erbrachte ein ganzer langer Hamstertag, der schwer auf die Beine und Füße ging, oft nicht mehr als ein paar Kartoffeln, zwei Möhren und eine Zwiebel, und wenn die Ausbeute mal ganz üppig wurde, war vielleicht noch ein Ei dabei. Meine Mutter war damals hochschwanger mit meiner Schwester Mecky, die sie am 16. Februar 1947, auf dem Höhepunkt des Hungerwinters, gebar. Da mag sich manche Bäuerin erbarmt und ihr sogar mal eine Speckschwarte zugesteckt haben, wenn der Bauer es nicht sah. Unsere Nahrung damals bestand überwiegend aus Steckrüben und Graupensuppe, Graupensuppe und Steckrüben. Beides war mir danach für Jahrzehnte verleidet. Wegen der Mangelernährung haben meine Geschwister und ich alle schlechte Zähne. Schon mit siebzehn büßte ich ein paar Backenzähne ein, die brüchig geworden waren.

Hygiene

Meine Mutter bewohnte mit uns drei Kindern zwei Zimmer im Parterre eines Reihenhauses aus den zwanziger Jahren am nördlichen Stadtrand. Vor dem Krieg hatte in jeder der beiden Haushälften eine Familie gewohnt, in der linken meine Großmutter mit ihren sechs Kindern. Jetzt bewohnte sie nur ein kleines Zimmer unter dem Dach; im ersten Stock wohnte ihr jüngster Sohn mit Frau und wachsender Kinderschar. Zu den zwei Zimmern im Parterre gehörten noch eine Küche mit Speisekammer und Hinterausgang zur Veranda und zum Garten, ein Kellerraum, ein winziges, nicht heizbares Klo am Ende des Gemeinschaftsflurs und Mitbenutzung der Waschküche im Keller und des Badezimmers im ersten Stock. Einmal in der Woche nahm unsere Mutter oben ein Bad, und manchmal nahm sie ein oder zwei Kinder mit in die Badewanne. Mich fand sie zum Anbeißen süß und pummelig, und einmal erklärte sie, ich wäre ihr Sonntagsbraten, am Sonntag würde ich gebraten. Ängstlich wie ich war, glaubte ich ihr das und stand größte Angst vor dem kommenden Sonntag aus. Erwachsene taten ja Kindern alles mögliche an, z. B. wollte diese Hexe in Hänsel und Gretel den Hänsel ja auch in den Backofen schieben. Dies ist, glaube ich, meine früheste Lebenserinnerung. Als ich meiner Mutter später einmal davon erzählte, wie sehr ich mich geängstigt hätte, erklärte sie, sowas hätte sie nie gesagt und auch nie sagen können. Und schon gar nicht, wenn sie gemerkt hätte, dass ich ihr das auch noch glaubte. Aber sie merkte eben nie viel von dem, was in ihrer Tochter vorging. Ich behielt meine Gefühle meist für mich, und meine Mutter war zu offen und naiv, um ausgerechnet bei ihrer kleinen Tochter eine Fassade zu vermuten. Gotthard war zufällig dabei gewesen, als sie mich zum leckeren Braten erklärte, und bestätigte meine Version. Aber meine Mutter weigerte sich, uns zu glauben.

Gebadet bzw. abgeschrubbt wurden wir normalerweise samstags in einer Zinkbadewanne auf dem Küchentisch, die mit heißem Wasser vom Herd und kaltem Wasser aus dem Kran etwa zu einem Drittel gefüllt war. Ich erinnere mich, wie die Seife mich in die Augen biss. Als 1957 mein kleiner Bruder Frank geboren war, wiederholte sich die Prozedur mit der Zinkbadewanne, die wir Älteren längst hinter uns gelassen hatten. Etwa seit dem fünften Lebensjahr wuschen wir uns alle am Spülstein mit kaltem Wasser.

Auf Sauberkeit wurde also geachtet, aber nicht so penibel wie heute. Vermutlich deswegen leiden wir auch an keiner der heute so weit verbreiteten Allergien.

Mit acht Jahren wusste ich nicht, dass man sich regelmäßig die Zähne zu putzen hat; Zahnbürsten waren bei uns nicht üblich. Als Tante Lisabet, die Frau von Onkel Werner, zufällig davon erfuhr, zeigte sie sich bestürzt. Ob sie mir eine Zahnbürste geschenkt oder meine Mutter ermahnt hat, weiß ich nicht mehr. Irgendwie jedenfalls müssen auch wir uns schließlich das Zähneputzen angewöhnt haben. Heute lese ich im Internet unter dem Stichwort »Geschichte der Zahnpflege«: »Der nächste wegweisende Schritt erfolgte dann erst in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als weiche Nylonborsten eingeführt wurden, die auch schonend für das Zahnfleisch sind. Davor waren Zahnbürsten ein Luxusgegenstand und erst durch die Einführung von Nylon konnte die breite Masse tagtäglich von den Errungenschaften in der Mundhygiene profitieren.« (2) Meine Tante, Ehefrau eines Arztes, war mit den neusten »Errungenschaften der Mundhygiene« naturgemäß früher vertraut gemacht worden als meine überlastete Mutter.

Kirche und Kindergarten

Ich ging begeistert in den Kindergarten zu Tante Hanna und Tante Irmgard. Gotthard hingegen konnte ihn nicht ausstehen. Nach seinem ersten Tag dort brüllte er wie am Spieß, als er wieder hinsollte, und so gab meine Mutter bald nach und ersparte ihm die Tortur. Niemand verstand, was Gotthard an dem Kindergarten so sehr störte. Erst vor kurzem erfuhr ich, dass er den Zwang nicht ertragen konnte; er war es gewohnt, frei herumzustreifen. Er hatte ein Loch im Zaun um den Spielplatz entdeckt, durch das er in seinen geliebten Schlangenbachwald entweichen konnte, und wunderte sich, dass die anderen Kinder es ihm nicht nachmachten und ebenfalls ausbüxten.

Der Kindergarten gehörte zur evangelischen Kirche und war in der rechten Hälfte einer Baracke in dem seltsamerweise »Haus Buchwald« genannten Gelände untergebracht; die linke Hälfte diente provisorisch als Kirche. Hier fanden die langatmigen Predigten von Pastor Brehmer statt, der mich später auch konfirmierte, in der neumodischen Kirche mit dem Campanile (3) – eine asymmetrische, für die Gemeinde sehr gewöhnungsbedürftige Konstruktion. Heute, 60 Jahre später, sieht das Gotteshaus verwahrlost und heruntergekommen aus, aller Glanz und Anspruch von früher ist dahin.

Beim Kantor bekam ich mit sieben eine Zeitlang kostenlos Klavierunterricht, das hatte meine Mutter durch inständiges Bitten erwirkt. Mochte ihre Tochter sich auch nicht, wie normale Mädchen, für Puppen interessieren, so war ihr doch aufgefallen, dass ich sofort herbeigerannt kam, wenn sie Klavier spielte. Oft versuchte ich, selbst am Klavier etwas zustande zu bringen, natürlich vergeblich.

Wenn der Kantor gerade mal Zeit hatte, wurde ich großzügig dazwischengeschoben. Es fruchtete allerdings nicht sehr, denn die Lektionen dauerten höchstens zehn Minuten, so dass sich der lange Weg zu ihm kaum lohnte, und die Fingerübungen, die ich für ihn machen sollte, langweilten mich.

Die beiden Kindergärtnerinnen waren sehr lieb zu mir. Tante Hanna war eine Respektsperson, Tante Irmgard mehr eine Freundin. Was mir am Kindergarten besonders gefiel, waren die vielen Spielsachen und die Bilderbücher, zum Beispiel Hänschen im Blaubeerwald. Besonders liebte ich Legespiele, mit denen ich mich gerne in eine Ecke verzog, während die anderen Kinder herumtobten. Im Herbst machten die Tanten mit uns Ausflüge in den Wald, und wir sammelten bunte Blätter, Eicheln, Kastanien und Bucheckern. Und sie zeigten uns, wie man aus Kastanien und Eicheln Halsschmuck bastelt und bunte Blätter zu Girlanden zusammensteckt.

Im Winter stapfte ich frühmorgens ganz allein durch tiefes Dunkel und oft auch tiefen Schnee zum Kindergarten. Einige Fenster der Häuser in der Haegestraße waren erleuchtet, und vor allem leuchteten die Fenster des Kindergartens anheimelnd und einladend von weitem. Es war wie ein Nachhausekommen.

Der Kindergarten wurde mir so sehr zum Zuhause, dass ich auch dann noch hinging, als ich bereits ein Schulkind war und zu den Großen gehörte. Noch mit sieben spielte ich nachmittags gern auf dem gut ausgestatteten Spielplatz des Kindergartens, beispielsweise auf der Wippe.

Einmal wollte ich zeigen, wie mutig ich war, so mutig, dass ich sogar freihändig wippen konnte. Zu dem Zweck hatte ich mich auf der Wippe mit dem Zaumzeug, das zum Pferd-und-Reiter-Spielen gedacht war, festgebunden. Das Kunststück misslang gründlich; ich rutschte nämlich zur Seite, und da ich festgezurrt war, riss ich mir dabei an einem rostigen Nagel die Kniekehle auf. Es blutete entsetzlich, sagte Tante Hanna später zu meiner Mutter. Aber das verständige kleine Mädchen machte keine Szene; es brüllte nicht, und wenn nicht die anderen Kinder sich vor dem hervorschießenden Blut entsetzt hätten, wäre ich womöglich still verblutet.

Bis der Unfallwagen kam, saß ich auf einem Bänkchen in Tante Hannas Büro, und das Blut tropfte aus der klaffenden Fleischwunde in meiner Kniekehle auf das untergelegte Handtuch. Es sah schrecklich aus, fand ich, wieso aber tat es gar nicht weh?

Ich war wohl unter Schock, und noch auf dem Operationstisch, bevor mir mit dem furchtbaren Lachgas das Bewusstsein genommen wurde, redete ich munter mit dem Arzt. Fast zwanghaft wiederholte ich auf jede seiner Erläuterungen lachend die Frage: »Warum denn das?«, und bei jeder Wiederholung fragte ich mich: »Wieso sage ich das jetzt schon wieder?«

Die Wunde wurde zugenäht, es blieb mir fürs Leben eine entstellende Narbe in der Kniekehle, die zu allem Überfluss auch noch mitfühlend war.

Ich wurde am Spätnachmittag fertig verarztet zu Hause abgeliefert; meine Mutter war gar nicht erst benachrichtigt worden und fiel aus allen Wolken. Da hatte also ihre Kleine all dies Schlimme durchstehen müssen ohne mütterlichen Beistand. Und wirkte dabei so aufgeräumt und putzmunter, als hätte sie den mütterlichen Beistand nicht einmal gebraucht. Ein merkwürdiges Kind! Ihre Tochter hätte großes Glück gehabt, erfuhr meine Mutter. Nur ein paar Millimeter hätten gefehlt, dann wäre die Sehne gerissen und ich hätte nie mehr wieder richtig laufen können. Ich wurde liebevoll auf das Wohnzimmersofa gebettet, bekam Süßigkeiten, Aufmerksamkeit und sonstige Annehmlichkeiten. Eine herrliche Zeit brach an; ich genoss die Schonung und Bemutterung. Hin und wieder wurde der Verband erneuert; grässlich war es anzusehen, wie die Wunde noch suppte. Aber nach einigen Wochen war alles verheilt.

Die Narbe in der Kniekehle ist mit mir gewachsen, jetzt ranken sich Krampfadern darum herum. Sie ist hochsensibel, denn sie fängt an wehzutun, wenn ich eine Wunde sehe. Nicht bei den vielen Wunden, die man etwa in Kriegs- und Actionfilmen zu sehen bekommt. Nur live, bei echten Wunden, Schrunden und Vereiterungen. Und auch bei Piercings. Seit so viele Piercings zur Schau getragen werden, habe ich oft Schmerzen in der Kniekehle, manchmal auch in der gesunden. Diese Gegend meines Körpers ist einfach sehr mitfühlend, und ich ärgere mich oft über die Menschen, die nicht nur sich mit ihren Piercings quälen, sondern mich gleich mit.

Zu »Haus Buchwald« möchte ich noch zwei Erinnerungen nachtragen. Wir spielten als Kinder gern in dem Wäldchen, in dem das eigentliche »Haus Buchwald« lag, ein schlossartiges Backsteingebäude aus der Gründerzeit, das inzwischen der evangelischen Kirche gehörte, vielleicht noch Flüchtlinge beherbergte und sowohl hochherrschaftlich als auch heruntergekommen und unheimlich wirkte. Einmal flog mir dort ein wunderschöner knallgelber Kanarienvogel zu, er war fast zahm, ich hielt ihn glücklich in meinen Händen und wollte ihn als mein eigen nach Hause tragen. »Du drückst ihn ja tot!« schrie da Dietlind, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, die den Vorgang beobachtet hatte. Obwohl von Totdrücken keine Rede sein konnte – ich hielt den Vogel ganz zart in meinen kleinen Händen – ließ ich ihn doch erschrocken fliegen. Ich war noch wochenlang traurig über den großen und unnötigen Verlust, den ich selbst verschuldet hatte, weil ich mir einen Vorwurf zu Herzen genommen hatte, von dem ich wusste, dass er nicht stimmte.

Ich habe eine Neigung, mich zu fühlen und zu verhalten, als ob ich schuldig wäre, wenn mich nur jemand scharf genug angreift. Das kann so weit gehen, dass ich rot werde, auch wenn ich ganz unschuldig bin. Dann fällt mir immer der Kanarienvogel ein.

Die zweite Geschichte betrifft eine Wette zwischen mir und meinem Bruder: Wer am höchsten klettern könnte. Ich hatte im Eifer des Gefechts nicht bedacht, dass man ja auch wieder herunterkommen muss, und so kletterte ich zwar höher als er, kam aber allein nicht wieder herunter. Welche Demütigung, als er mir nun wieder herunterhalf.

Die Haushälterinnen

Meine Mutter beschäftigte einige Haushälterinnen, die den Haushalt in Ordnung halten und tagsüber die Kinder versorgen und beaufsichtigen sollten. Die erste hieß Frau Hanf und stand eines Tages einfach in der Hintertür.

»Sie brauchen Hilfe«, erklärte sie meiner verdutzten Mutter, während sie die Küche missbilligend musterte, »das sehe ich doch. Ich werde Ihnen helfen. Geben brauchen Sie mir nichts.« Schon griff sie sich den Besen und begann, die Veranda zu fegen. Meine Mutter ließ es geschehen, sie war zu müde von der Arbeit, und die Frau tat ihr leid. Sie war Flüchtling und wollte nur ein bisschen Essen und ein Dach über dem Kopf. Das Kabuff unter dem Dach war grade frei, dort zog Frau Hanf ein.

Sie konnte gut Schokoladensuppe kochen. Eines Tages war mein Bruder verschwunden, und Frau Hanf schickte mich los, ihn zu suchen. Ich lief bis zum Nordring, so weit war ich vorher noch nie von zu Hause weg gewesen. Am Nordring hinterließen die Besatzungssoldaten nämlich besonders viele Zigarettenkippen, die Gotthard dort öfter für Frau Hanf und andere auflas. Es war schon dunkel, als ich weinend und unverrichteter Dinge nach Hause kam. In der Küche saß Gotthard am Tisch und aß Schokoladensuppe. »Wo hast du dich so lange herumgetrieben?« schrie Frau Hanf wütend. Ich bekam statt Schokoladensuppe eine Tracht Prügel. Von dem Tag an traute ich nur noch wenigen Menschen. Die Welt war unberechenbar und oft ungerecht.

Ein anderes Mal wälzte sich Frau Hanf im Schlafzimmer am Boden. Sie hatte nur einen fleischfarben glänzenden, seidig fließenden Unterrock an und schrie mich an: »Hol mir den Kochlöffel!« Ich gehorchte, ging in die Küche, stieg auf einen Küchenstuhl, holte den Kochlöffel runter, der über dem Herd hing, und brachte ihn Frau Hanf, die sich weiter auf dem Boden wand. Irgendwie brachte sie es aber doch noch fertig, mich mit dem Kochlöffel zu verprügeln. »Wenn du deiner Mutter was sagst, bekommst du morgen noch mehr Prügel«, schrie sie verzweifelt.

Frau Hanf war morphiumsüchtig. Um sich den Stoff zu beschaffen, stahl sie meiner Mutter ihren einzigen nennenswerten Besitz, den sie durch den Krieg gerettet hatte, silberne Messer und eine Zuckerdose aus Meißner Porzellan. Als meine Mutter ihre Zuckerdose auf dem Tisch der Familie Oschließ von gegenüber sah und erfuhr, dass Frau Hanf sie den Nachbarn für ein gutes Stück Geld verkauft hatte, war es aus mit der Haushälterei der Frau Hanf. Sie wurde entlassen, und nun konnte ich meiner Mutter auch einiges von den erlittenen Untaten berichten.

Zwei Jahre später kam Frau Hanf einmal zu Besuch; sie war inzwischen von ihrer Morphiumsucht geheilt, wollte sich entschuldigen und ihre Dienste wieder anbieten. Als sie mich sah, tätschelte sie mir die Wange und rief, »Da ist ja mein Liebling, was für ein süßes Geschöpf!« Ich sprang auf wie von der Tarantel gestochen, rannte drei Treppen hoch und versteckte mich auf dem Dachboden. Meine Mutter hatte mit dem panischen Verhalten des Kindes einen unwiderlegbaren Grund, Frau Hanf hinauszukomplimentieren. »Und lassen Sie sich hier nie wieder blicken!«

Die nächste Haushälterin war Frau Mandwurf, auch sie ein Flüchtling aus dem Osten. Sie war eine ordentliche Frau und neigte nicht zu Gewalttaten. Bei ihr gab es allerdings keine Schokoladensuppe, dafür Butterbrot mit Rübenkraut, auch Sirup genannt. Sie wohnte nicht im Haus, sondern am Stadtrand, in der Bauernschaft Niehorst.

Frau Mandwurf kündigte, weil sie in der Fabrik mehr verdienen konnte, und meine Mutter entschloss sich, den Haushalt selbst zu machen und uns Kinder zur Hilfe heranzuziehen.

»Das bisschen Haushalt ...«

Mit sieben Jahren übernahm ich also den Haushalt, schließlich war ich Mutters Große. Ich sorgte mittags für eine warme Mahlzeit (meistens Tütensuppe, später, als Mutter einen Mixer gekauft hatte, gab es abwechselnd Zwiebel- und Tütensuppe) und organisierte das Spülen und Bettenmachen. Manchmal gab es auch Grützwurst und Pellkartoffeln. Die Grützwurst (auch Zementwurst genannt) war äußerst fettig, und genau so schmeckte sie auch, und sie spritzte gefährlich aus der Pfanne. Das Aufräumen und Bettenmachen konnte ich meist nicht über mich bringen; ich schob es hinaus bis kurz vor fünf, wenn meine Mutter abgearbeitet nach Hause kam und eigentlich gleich zu einem Abendspaziergang mit uns Kindern in den Schlangenbachwald wollte. Ich hatte den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, das zu ertragen mir aber anscheinend leichter fiel, als die verdammten Betten zu machen – ob Gotthard sich für die Erledigung dieser Pflichten überhaupt mitverantwortlich fühlte, habe ich vergessen. Wenn meine Mutter nach Hause kam, und die Betten waren noch immer nicht gemacht, war sie traurig und enttäuscht und machte sie selbst. »Könnt ihr mir nicht wenigstens diese eine Liebe tun?«, beklagte sie sich. Dadurch wurde aber das Bettenmachen am nächsten Tag nicht leichter; ich blieb irgendwie verstockt. Später, als ich gemeinsam mit meinem Analytiker über diese Verstocktheit nachdachte, bot ich als Interpretation an, ich hätte halt um meiner selbst willen geliebt werden wollen, und nicht, weil ich brav die Betten und den übrigen Haushalt gemacht hatte. Ich wollte die Liebe meiner Mutter testen. Vielleicht wollte ich sie auch bestrafen, weil sie immer nur ihren Geliebten im Sinn hatte. Wir Kinder merkten genau, dass wir erst an zweiter Stelle kamen. Wenn der Geliebte sie plötzlich bei sich haben wollte, gab sie uns Geld fürs Kino und fuhr übers Wochenende nach Mönchengladbach. Mochten wir zusehen, wie wir zurechtkamen. Wir kamen ganz gut zurecht, denn wir gingen alle gerne ins Kino. Die Kinderbücher von Erich Kästner hatten wir schon gelesen, wir liebten sie sehr, aber noch besser gefielen uns die Verfilmungen, erst Pünktchen und Anton, ein Jahr später auch Emil und die Detektive. Und unser erster »Indianerfilm«, Der gebrochene Pfeil,