Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Divan Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mersija fürchtet in ihrem Leben vor allem eins: so zu enden wie ihr Vater Ahmed, arm und verrückt. 1969 setzt sich Mersija deshalb in ihrer Heimatstadt Brčko in den Zug und fährt nach Deutschland. Vorerst scheint die neue Heimat ihre Versprechungen zu erfüllen, bis Mersija auch dort von den längst vergessenen Geschichten eingeholt wird, den Konflikten und Parallelen, die sich durch alle Generationen ihrer Familie zu ziehen scheinen. Im Hintergrund zieht die europäische Geschichte vorbei: Der Zweite Weltkrieg hinterlässt tiefe Narben in Ahmeds Leben, und vor Mersijas Augen beginnt das Jugoslawien Titos zu zerfallen und lässt sie im Nirgendwo zurück, zwischen den Welten, heimatlos. Während sie selbst in Deutschland immer fremd bleibt, kämpft ihr Sohn Adem darum, als Deutscher anerkannt zu werden. Drei Generationen ringen um ihr Glück, um ihr Leben, um ihre Träume. Ein lebenskluger Roman voller poetischer Reminiszenzen, der die Schicksale seiner Figuren zu einem dichten Teppich aus Erinnerungen, Eindrücken und Hoffnungen verwebt

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

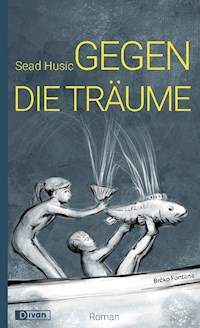

Sead Husic

Gegen die Träume

Roman

Besuchen Sie uns im Internet: www.divan-verlag.de

1. Auflage September 2018

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für InternetPlattformen.

© Divan Verlag 2018

Ein Projekt der BlueCat Multimedia GbR

Landgraf-Karl-Str. 40, 34131 Kassel

www.divanverlag.de

Umschlag und Titelfoto: Katrin Kawinkel, katikamedia.de

Satz: Katrin Kawinkel, katikamedia.de

EISBN:9783863270490

Für meine Mutter

I

1

Sie wollte nicht so enden wie ihr Vater. Arm und verrückt. Alle sagten, er habe sein Vermögen und seinen Verstand einer Hure wegen verloren. So sprachen die Leute über ihn. Sogar Mutter sagte das. Er sei mit den besten Voraussetzungen auf die Welt gekommen, sagte sie, aber er habe aus seinem Leben nichts Anständiges gemacht. Nichts. Dieses Wort klingt ihr im Ohr. Sie hat Mutter vor sich, wie sie neben ihr auf einer Parkbank im Stadtzentrum sitzt. Mutter ist noch eine junge Frau und sie selbst ein Mädchen, das vor ein paar Tagen ihren 18. Geburtstag hatte und ihn nicht feiern konnte, weil sie nicht mal eine Tasse Mehl im Haus hatten. Sie muss Mutter, wie so oft, auf eines der Ämter begleiten, weil Mutter weder lesen noch schreiben kann. Sie warten in der Mittagshitze auf der Parkbank, müssen eine Stunde, unendlich viel Zeit für Mersija, totschlagen, bis die Beamtin, die für die monatliche Unterstützung mittelloser Familien zuständig ist, aus ihrer sozialistischen Kaffeepause zurückkommt. Mutter klagt, wie sehr sie sich schäme, zu den Armen zu gehören. Alles hätte anders sein können, sagt sie. Aber Vater, Allah sei seiner Seele gnädig!, hat sie beide zu diesem Leben verdammt, als er seinen Verstand aufgab. Vor Vaters Wahn hat Mersija ein Leben lang Angst. Ein Leben lang. Vater hat sich an jenem Tag auf der Parkbank in ihrem Verstand festgelaufen, ein unsterblicher, durch ihren Kopf trampelnder Tausendfüßler, Ahmed.

Im Sommer vor vier Jahren lebte er noch, oder das, was von ihm noch übrig war. Sie bekam deutlich mit, dass sein Verstand umnachtet war. Stundenlang saß er wortlos im abgedunkelten Zimmer, starrte an die Wand und hütete seine Gedanken. Laut polternde, vielbeinige, unbekannte Wesen, von denen keines der Kinder und auch Mutter nicht erwischt werden wollten.

Mutter saß auf der Parkbank und beobachtete die vorbeigehenden Männer. Sie betrachtete die Anzüge. Das ziemte sich für eine Witwe nicht, schon gar nicht für eine Muslimin. Doch ihr schwirrte anderes durch den Kopf. Sie sagte, dass Vater, Versager, der er war, hoffnungslos von einer Hure besessen war und später, als sie gestorben war, vom Geist der Hure besessen war und zwar sein jämmerliches Leben lang. Deswegen lachte die ganze Stadt über ihn, ja, sogar Freunde lachten über seine Dummheit. Welch Schande für Saliha. Dabei war er doch reich geboren worden. Kurz nach seinem 21. Geburtstag ermöglichte Ahmeds Vater ihm, nach Herzenslust durch Europa zu reisen. Ihm war es vergönnt zu sehen, was kaum jemand in ganz Bosnien und der ganzen Herzegowina zu Gesicht bekam: Rom und Mailand, Paris, Madrid, Lissabon, London, und er kehrte über Amsterdam, Hamburg, Berlin, Prag, Budapest, Belgrad und Novi Sad nach Brčko zurück. In jeder Stadt ließ er sich von den bekanntesten Schneidern Anzüge fertigen, die noch Monate nach seiner Reise im Hause eintrafen. Die Hausmädchen befühlten die Stoffe, Krawatten und Hemden, den Samt der Westen. Viele Anzüge hatte Ahmed nicht ein einziges Mal getragen und wenn, dann nur, um vor dem Spiegel zu prüfen, ob sie auch richtig saßen und die Schneider ihre Arbeit ordentlich gemacht hatten. Die meiste Zeit lief er in seinen hellen Baumwollsachen herum, mehr einem Hafenarbeiter als dem Sohn eines reichen Mannes gleichend. Die teuren Zwirne hingen in den Schränken, sagt Saliha. Als Ahmed Jahre später beim Glücksspiel alles verloren hatte, nahm sich der neue Besitzer die Anzüge, die ihm jedoch in der Taille und an den Schultern und um seine verfetteten Oberschenkel zu eng waren. Er passte nicht hinein, in die feinen Sachen. Jahrelang verwahrte er die mehr als zweihundert Anzüge in seiner Villa. Nach dem Krieg konfiszierten die Kommunisten die Anzüge, da es in der Stadt an allem fehlte, und sie statteten ihre Beamten und die Funktionäre mit den Anzügen aus. Und nun, sagt Mutter, trägt die Hälfte der Funktionäre in der Stadt deines Vaters teure Zwirne.

„Sieh dir die Männer, die hier über den Platz flanieren, genau an: Sie tragen die Anzüge deines Vaters. Da!“, sagt Mutter, „der zum Beispiel trägt einen aus München, ich erkenne ihn am Schnitt und dem Kragen, die blaue Farbe des Stoffes ist mir in Erinnerung geblieben.“ Sie deutet mit den Augen auf drei Männer, die sich nur wenige Schritte von ihnen entfernt unterhalten.

„Und die: Alle drei tragen Anzüge, die deinem Vater gehörten, italienischer Putz!, ich sehe es an der Art, wie es nach der damaligen Mode geschneidert ist, und den schmalen Revers. Alle drei!“. Mersija ist fasziniert und abgestoßen zugleich. Denkt sie an diese Geschichte zurück, empfindet sie eine nicht näher zu erklärende Abscheu gegenüber diesen Männern und zugleich gegenüber Vater. Vater, der das zugelassen hatte. An jenem Tag, als sie auf der Parkbank sitzen, liegt Vater seit etwa vier Jahren unter der Erde und seine Anzüge laufen in der Stadt umher und kleiden Männer, die eigentlich nicht für solch kostspielige Sachen bestimmt waren. Mersija findet das unanständig und am liebsten würde sie aufstehen, zu den Männern gehen und die Anzüge zurückverlangen. Mersija hatte der Geschichten über Vater genug. Sie wollte nicht mehr hören, wie er den ererbten Reichtum seines Vaters, der alles mit viel Fleiß und Verstand aufgebaut hatte, im Hafenviertel mit Nutten und Glücksspiel durchgebracht hatte. Sie war es leid, die Tochter des Mannes zu sein, der gegen Ende seines Lebens den Namen einer Hure auf seinen Lippen trug, zu jeder Tagesund jeder Nachtzeit ihren Namen murmelte, ihn betete und den letzten Funken klaren

Verstandes in Suff und Grübelei ertränkte.

Mit jedem Jahr, mit dem sie reifer und klüger wird und mehr über Vater erfährt, wächst das Leid, das sie empfindet, und sie will am liebsten weg von diesem Ort, der so durchdrungen ist von diesen Geschichten über Ahmed, den Großversager. Als sie das erste Mal im Alter von kaum sechzehn Jahren hört, dass es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, die Familie und diese Stadt zu verlassen, nämlich als Gastarbeiterin nach Deutschland zu gehen, da weiß sie, dass sie gehen wird. Denn an einem anderen Ort wird sie nicht als die Tochter des Mannes erkannt werden, der sein Leben falsch gelebt hat. Bloß nicht enden wie Vater. Das will sie in keinem Fall.

2

Nur Monate später hatte Mersija Brčko verlassen und war im Frühjahr 1969 in diese deutsche Kleinstadt gekommen, dieses Kaff, denn damals war es nicht viel mehr, und sie fing an, in der Küche des Bistros am Bahnhof zu arbeiten. Der Inhaber des Bistros hieß mit Vornamen Otto. Mersija nannte ihn Herr Otto. Ihr Deutsch, das sie sich selbst aus einem Wörterbuch beibrachte, bestand damals aus wenigen Wörtern und einer Hand voll Zweiwortsätzen.

„Ich machen schnell! Ich scho alles gemacht! Bitte, Herr Otto. Danke, Herr Otto. Guten Morgen. Aufwidasehn“.

Herrn Otto war es nicht wichtig, ob seine neue Küchenfrau gut Deutsch sprach, wichtig war ihm, dass sie flink und fleißig war und tat, was er befahl. Er war ein strenger Deutscher, ganz so, wie Mersija es von Bekannten und Verwandten in der Heimat gehört und erwartet hatte. Oft war Herr Otto aber aus ihr unerfindlichen Gründen wütend, trank dann besonders viel Bier und sang Wehrmachtslieder, während er Kartoffeln frittierte oder Zwiebeln für den Wurstsalat schnitt. Abends, wenn er um kurz nach zehn sein Bistro schloss und genug Alkohol im Blut hatte, wurde er zudringlich. Er betatschte die Bedienung. Auch Mersija fragte er, ob er nicht mit ihr aufs Zimmer kommen dürfe zu einem Tetatet, wie er in seinem Dialekt sagte. Mersija bewohnte ein Zimmer von acht Quadratmetern über dem Bistro und nachts hörte sie die langen Güterzüge, die auf dem Weg von Süd nach Nord waren. Jedenfalls, sagte er, wisse er ja, wie scharf die jugoslawischen Frauen seien, denn er habe als Wehrmachtssoldat gegen die Partisanen, die für ein unabhängiges kommunistisches Jugoslawien eintraten, gekämpft und nicht nur Titos Terroristen aufs Kreuz gelegt. Einmal kam er ihr mit seinem Gesicht ganz nah, sodass sie seine Fahne aus Wurst, Zwiebeln und Bier roch, und sagte zu ihr, seine Frau sei so prüde im Bett, und dabei sei er so gut bestückt, dass jeder Frau schwindlig würde, wenn er ihr sein Ding reinschöbe. Mersijas Deutsch war nicht ausreichend, um ihm eine Antwort zu geben und ihr Mut nicht groß genug, um ihn in diesem Moment anzuspucken und ihm seine grauen Augen auszukratzen, denn sie hing von diesem Job ab, brauchte das Geld, von dem sie ihr Leben bestritt und von dem sie einen Teil nach Hause zu ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern schickte. Also ließ sie sich die Beleidigung gefallen, schluckte den vor Hass im Mund zusammengelaufenen Speichel runter, drehte sich weg und ignorierte Herrn Ottos Lachen. Deutsche waren eben Deutsche.

An den Sonntagen spazierte sie durch die Stadt und bewunderte die Häuser und Vorgärten; auf dem Stadtplatz ging sie von Schaufenster zu Schaufenster, gebannt von den Schuhen, hohen Stiefeln, die die Frauen zu den Miniröcken trugen, den Blazern, die sie sich nicht leisten konnte. Sie bewunderte das Geschirr, das aufwendig arrangiert hinter den Glasscheiben des Kaufhauses einen riesigen Tisch schmückte und Mersija vom Besitz eines Hauses, von einer Familie und von einem reich gedeckten Tisch, über den die Gäste staunen würden, träumen ließen. Sie vermisste ihr Zuhause, ihre Mutter und ihre Geschwister. Aber zurück konnte sie erst dann, wenn sie genügend Geld gespart hatte, um ein kleines Häuschen bauen oder einen Kleiderladen eröffnen zu können, am besten beides. Sie würde ihrer Familie Ansehen verschaffen, und vergessen wären die Zeiten, in denen sie die zurückgelassene Familie eines verrückten Trinkers waren. Das Leben fern von zu Hause machte sie einsam. Andererseits fühlte sie sich frei, so wie nie zuvor. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte. Aber damit einher ging die Angst, sich in der Freiheit zu verlieren. Niemand war da, um sie zu kontrollieren. Aber es war auch niemand da, um sie zu fragen, wie es ihr ging, niemand sprach ihren Namen so aus, dass sie tief in sich drinnen fühlte, ein Teil dieses Ortes, der Heimat, der Landschaft, der Stadt, der Gebäude und der Menschen zu sein, zu denen sie gehörte.

Kaum ein Vierteljahr lebte Mersija in der Stadt, der Sommer wich dem Herbst mit einer bis dahin nie erlebten Leichtigkeit, da lernte sie eine Jugoslawin kennen. Sie arbeitete als Kellnerin im Hotel zur Post, dem besten Hotel der Stadt, das über ein in der ganzen Stadt hochgelobtes, aber sehr teures Restaurant sowie ein Café mit eigener Konditorei verfügte. Dass eine Jugoslawin hier angestellt war, beeindruckte Mersija. Sie hieß Nada und erinnerte Mersija an die Schauspielerinnen, die sie als Mädchen im Kino gesehen hatte. Nada färbte ihr in großen Locken frisiertes Haar kastanienrot. Ihre Augen waren kaffeebraune Scheiben, die um ein schwarzes Loch kreisten, und weder Mann noch Frau konnten ihrem Blick lange standhalten, sonst hatten sie das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie hatte feine, lange Augenbrauen, die einen eleganten Schwung machten. Nadas Lippen schürten bei Männern sofort die Fantasie, voll und rot wie sie stets waren. Ihre Nase, die gerade von der Nasenwurzel gewachsen war, betonte die Symmetrie ihres Gesichts. Nada lackierte ihre Fingernägel rot. Sie balancierte mit Freude genau auf der Grenze zwischen verführerisch und elegant. Sie hatte die richtigen Rundungen am Hintern und am Busen, mit einer Taille, an die sich ihre einteiligen Kleider und ihr Kostüm, das sie als Bedienung trug, anschmiegten und die jede andere Frau neidisch machte. Ihre Erscheinung war der wichtigste Grund, dass die Trinkgelder im Hotel zur Post reichlich in ihre Taschen flossen. Sie lachte. Sie lachte die Gäste an, strahlte mit ihren Augen die Männer, strahlte die Frauen, strahlte die Kinder an. Sie lachte einfach wie keine Zweite. Deutsch beherrschte Nada passabel. Sie hatte nicht so große Schwierigkeiten mit der Grammatik wie die anderen Gastarbeiter, die Jugoslawen, die Italiener, die Griechen, die Türken. Sie ordnete die Wörter korrekt an und nicht wie beispielsweise Mersija nach serbokroatischem Strickmuster. Nada sprach dabei die Worte in ihrem herben osteuropäischen Akzent, in dem zwar die Rs härter rollten, in den Sätzen jedoch immer ein weicher Singsang lag. Jeder, der sie sah und reden hörte, empfand gleich tiefste Sympathie. Auch Mersija wurde warm ums Herz, als sie von Nada in einem Geschäft angesprochen wurde. Nada sagte: „Na meine Kleine, kommen wir nicht aus Jugoslawien?“

Sie gingen ins kleine italienische Eiscafé am Stadtplatz und sie erzählten sich, woher sie stammten, wie viele Geschwister sie hatten und wie sie dazu gekommen waren, hier in dieser Stadt zu leben. Nada nippte an ihrem Cappuccino und flirtete den Kellner mit ihren Augen an, ein Italiener, der breit lachte und ein Gebiss vorzeigte, von dem die deutschen Beamten bei der Gesundheitsuntersuchung mit Sicherheit beeindruckt waren. Der Ober lud die beiden Frauen ein, sie mussten weder die Cappuccinos noch die kleinen gemischten Eisbecher mit Sahne bezahlen.

Mit Nada an der Seite fühlte Mersija sich leichter und gewann dem Leben die schönen Seiten ab. Nada schien alles von der Hand zu gehen. Sie vermittelte Mersija den Eindruck, dass jeder Mensch, dass auch Mersija, leichter, einfacher durchs Leben gehen könnte, wenn sie es nur wollte. Sie besaß das Rezept. Mersija glaubte, sie müsste ihr nur ein wenig folgen, sich von ihr den einen oder anderen Rat geben lassen, schon würde sie weniger Last zu tragen haben.

Nada war mit ihrem Mann, einem Koch, nach Deutschland gekommen, ein breitschultriger, immer freundlicher Riese mit kurzen schwarzen Haaren und einem Rhett-Butler-Schnäuzer. Er hieß Sava und er vergötterte seine Nada. An den freien Tagen und den Abenden, wenn die Arbeit hinter ihnen lag, besuchte Mersija sie. Sava arbeitete dann zumeist noch und so konnten die zwei sich ungestört unterhalten. Nada und Sava lebten in einer kleinen Wohnung im fast leer stehenden Vereinshaus am anderen Ende des Städtchens. Das Vereinshaus hatte schon bessere Tage gesehen. Hier veranstalteten dereinst die drei Fußballclubs der Stadt ihre Feste, hatten hier ihre Pokalzimmer und Stammtische, ein Bauerntheater probte im großen Saal und führte einmal im Monat vor ausverkauftem Haus auf, ein Schützenverein pflegte hier zu feiern. Doch dann verstarb der Inhaber und alles ging den Bach runter. Die Witwe lebte in der Wohnung im vierten Stock. Es hieß, sie konnte den Tod ihres Mannes nicht verwinden und kümmerte sich nicht mehr um das Lokal. Nach und nach zogen die Clubs und Vereine aus, das Bauerntheater suchte sich eine neue Bühne. Die Witwe ließ die Zimmer, die einmal feine Hotelzimmer werden und dem Hotel zur Post Konkurrenz machen sollten, halbherzig renovieren, und so wurde es nur die billigste Möglichkeit, in der Stadt zu wohnen. Hier bezog Nada mit ihrem Mann zwei Zimmer, langgestreckte Räume mit einer fast vier Meter hohen, schmucklosen Decke. Es gab ein Bett und ein paar Stühle, auf denen offen stehende Koffer lagen, aus denen Nadas Lippenstifte, Puder und Wimperntusche guckten. Die Stühle hatten sie gleich nach ihrem Einzug aus dem Festsaal geholt, die dort übereinandergestapelt auf den Wirtshaustischen mit dem Staub einiger Jahre bedeckt waren. In das erste Zimmer hatte Nada auch einen der nicht genutzten Tische gestellt. Mehr Möbel besaßen sie nicht.

An diesem Tisch rauchte Nada viel und brachte auch Mersija den Umgang mit dem Glimmstängel bei. Als Frau müsse man die Zigarette geschickt zwischen den Fingern halten, sagte sie, und es dürfe keinesfalls unbeholfen aussehen, wenn man an der Zigarette zog, sich selbst den in Papier gedrehten Tabak anzündete oder Feuer von einem Mann angeboten bekam. Also zeigte sie Mersija, wie sie das am elegantesten machen sollte. Mersija tat es ihr dann nach und Nada bewertete ihre Bewegungen, korrigierte Mersijas Haltung, machte es ihr wieder und wieder vor, bis Mersija das So-als-ob-Rauchen, Nadas Meinung nach, perfekt beherrschte. Sie tranken Weißwein mit Mineralwasser, das Nada „Spritzi“ nannte, und saßen bis spät in die Nacht bei offenem Fenster in ihrem Zimmer, wo Mersija zu lernen glaubte, wie das Lebenslos, das ihr zugeteilt war, zu nehmen und zu nutzen sei. Sie redeten lange. Die Zeit verging schnell. Sava kam gegen Mitternacht nach Hause und hatte schmackhafte Sachen dabei, die in der Küche übergeblieben waren. Er stand feixend am Tisch, auf dem zwei tragbare Herdplatten standen, wärmte das Mitgebrachte auf, schnitt Tomaten und Zwiebeln klein. Dabei beugte er sich tief über den Tisch, sein Kopf versank zwischen den Schultern.

Spätabends, berauscht vom Wein und Tabak, trat Mersija den Heimweg an. Sie hatte Savas und Nadas Angebot abgelehnt, sich von ihnen nach Hause begleiten zu lassen. Sie kannte die Stadt. Außer ihr war spät nach zwölf niemand mehr auf der Straße. Sie schlenderte durch die untere Altstadt zum Klosterberg, ging an den geduckten Häusern, die seit dem Mittelalter hier standen, vorbei und legte den Kopf in den Nacken, um den Turm der Klosterkirche betrachten zu können. Am Himmel sah sie die Sterne leuchten. Die Stadt war still und vielversprechend. Am nächsten Morgen im Bistro spülte sie Teller, Gläser, putzte Besteck. An den Schläfen hämmerte der Weinschmerz, aber das war ihr gleich. In der Mittagspause rannte sie zur Post, wie jeden Monat überwies sie mehr als die Hälfte ihres Verdienstes nach Hause, wo ihre Mutter es abheben und davon ihre Besorgungen machen würde. Danach stand sie wieder in der Küche und hörte, wie Herr Otto vor sich hin summend Radieschen in Scheiben schnitt. Die Gäste bestellten Currywürste mit Pommes frites und Ketchup, viele tranken schon seit dem Vormittag Bier. Im Vorbeigehen streifte Herr Otto Mersija mit dem Handrücken am Hintern und Mersija überlegte, ob sie ihm einen Teller am Schädel zertrümmern sollte, tat es doch nicht, weil sie an Nada dachte und an die Leichtigkeit, mit der sie versuchen wollte, ihr Leben zu nehmen. Mit aller Kraft schrubbte sie den Topf in der Spüle, in dem Herr Otto Gulasch kochte. Der angebrannte Satz musste vom Boden gekratzt werden. Ihre Haut war runzlig. Sie schrubbte. Im Kopf lief das Gespräch des Vorabends mit Nada ab. Nada strich sich ihr kastanienrotes Haar hinters Ohr und zog lang an ihrer Zigarette. Sie fragte:

„Wie viele Männer hattest du schon?“

„Einige Freunde hatte ich schon, aber nicht jeder war ein Ehrenmann und meinte es ernst“, antwortete Mersija.

Nada lachte und der blaue Dunst kroch ihr aus Mund und Nase und Mersija musste lachen. „Mit wie vielen warst du im Bett?“, fragte Nada. Mersija kannte keine Frau, die so direkt war.

„Mit keinem“, sagte Mersija und der Ton der Entrüstung eines anständigen, muslimischen Mädchens schwang mit.

„Du bist mir eine“, sagte Nada und wurde ernst. „Hör mal, meine Kleine“, begann Nada ihre Ansprache, „ich weiß natürlich, dass es bei uns in der Heimat so ist, dass die Frau als Jungfrau in die Ehe gehen soll. Aber dir muss klar sein, dass das nur eine Machtfrage ist, verstehst du? Ein Mittel, um uns Frauen zu kontrollieren, um über uns Macht haben zu können. Aber überleg mal. Das ist doch nur Folklore. Darüber musst du dich hinwegsetzen! Dann könntest du es viel leichter haben und mehr erreichen als du denken magst. Denk doch nur an die Frau unseres Marschalls Tito!“ Die Atmosphäre wurde bedeutungsschwer, als der Name fiel. „Glaubst du etwa, sie ist als Jungfrau in die Ehe mit ihm gegangen? Nein, sie wusste, was man als Frau, die hoch hinaus will, wissen muss.“ Nada zog an ihrer fast abgebrannten Zigarette und ordnete ihre Gedanken, dabei entstanden zwei Fältchen, links und rechts an der Nasenwurzel. „Sieh mal, wie alt bist du jetzt, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahre? Da musst du lernen, was Frau lernen muss. Du musst verstehen, nichts schätzt ein Mann mehr als eine Frau, die weiß, wie man einen Mann berühren muss.“ Mersija wartete auf den Fortgang dieser Rede. Geheimnisse würden offenbart, dachte sie.

„Weißt du, sie sind ganz einfach zu handhaben. Sie wollen, dass du ihren Schwanz lutschst und ihn dabei anbetest, sie wollen, dass du ihnen schmutzige Dinge ins Ohr flüsterst oder schreist, während sie in dir sind. Sie wollen das Gefühl haben, dich zu besitzen, Macht über die Frau zu haben, mit der sie es machen. Sie wollen ein bisschen Schweinereien im Bett, und wenn sie fertig sind, dann wollen sie ein wenig gehalten werden in weichen Armen. Sie sind verzogene Kinder, und wenn du das verstanden hast, dann wirst du es leichter haben im Leben. Du kannst dir Vorteile verschaffen und schneller ans Ziel gelangen, wenn du nur den richtigen Mann hinter dir oder über dir weißt, ha.“

„Du hattest wohl schon viele Männer“, sagte Mersija.

Nada lächelte ihr geheimnisvolles Lächeln und fuhr sich durch die Haare. „Bevor ich Sava kannte, war ich mal mit einem Sänger in Jugoslawien zusammen. Einem Zigeuner“, sagte Nada. „Er hatte dunkle Haut und die Innenflächen seiner Hände leuchteten weiß in der Nacht. Er wollte nur ein wenig Spaß nach einem Konzert und wählte mich aus einem Schwarm von Mädchen aus, die ihn anhimmelten und am Bühnenaufgang ein Autogramm ergattern wollten. Ich ging mit und gab ihm, was er sich wünschte und noch ein bisschen mehr. Danach trafen wir uns noch einige Male und er kaufte mir Silberkettchen, einen goldenen Ring, spitzenbesetzte Unterwäsche, Seidenstrümpfe und ein schwarzes seidenes Kleid. Er gab mir Geld, wenn ich wollte. Ich konnte mir plötzlich Kleider leisten, um die mich meine Freundinnen beneideten. Es war eine schöne Zeit.“ Mersijas Einwände, dass das doch nicht ganz anständig sei, wischte Nada beiseite und sagte: „Du kannst es ja selber herausfinden.“

Mersija ging das lange durch den Kopf, und während sie den Boden des Topfes säuberte, kamen ihr Zweifel, ob sie überhaupt eine schöne Zukunft haben würde, hier oder in der Heimat. Denn wer war sie? Ein Niemand. Und was besaß sie? Nichts.

Von da an entschied sie sich, ihr Leben zu ändern, gerissen und ausgebufft zu sein, wie Nada. Mindestens.

3

Mersija putzte den Boden, als Herr Otto beschwipst, wie so oft, die Stühle auf die Tische stellte und den letzten Stammgast des Abends abkassierte. Er sperrte das Lokal zu und ging in die Küche.

„So, meine Dame, jetza is Schluss für heute“, sagte er in seinem nachgeäfften Bayerisch. Er machte das gerne, weil er seine Gäste verachtete. Mersija hängte die nassen Wischtücher über die Stuhllehne, tat die Handgriffe des Arbeitstages, die von seinem Ende beherrscht waren. Herr Otto lehnte neben der Tür am Tisch und schluckte den Rest seines Bieres runter. Sein Adamsapfel sprang hoch und runter, sodass sein Truthahnhals zuckte. Er stieß auf, betrachtete Mersija, wie sie in ihrer weißen Schürze und dem kurzärmligen Hemd in gleichem Weiß geschickt ihre Arbeit machte. Ihre dunkelbraunen Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt, ihre Stirn, ihre Wangen glänzten im Dunst der Küche. Sie drehte sich um. Ihr Blick blieb in seinem stehen.

„Weiß der Teufel, was in den Weibern vor sich geht“, sagte er.

Mersija fasste Entschlüsse. Sie betrat neue Wege.

„Was du jetzt machen Herr Otto?“, fragte sie und der Mann mit dem grauen Haarkranz, dem roten Trinkergesicht und der blau geäderten, großporigen Nase spürte, dass hier etwas in Bewegung kam. „Ich weiß nicht, was hast du denn vor?“

„Trinkma ein Bier“, sagte sie.

Herr Otto holte hinter dem Tresen zwei Bierflaschen. Sie stießen an. Mersija nahm einen langen Zug aus der Flasche. Dabei stiegen ihr von der Kohlensäure Tränen in die Augen. Herr Otto ließ seinen Charme spielen: „Du hast ’nen hübschen Hintern.“ Sie tranken zwei Bier. Dann gingen sie nach oben, in Mersijas Zimmer. Ein schmales Bett stand gleich hinter der Tür, das Nachtkästchen zeigte auf der Oberfläche tiefe Kratzer der vergangenen Jahre, die im Halbdunkel leuchteten wie Narben auf dunkler Haut. Ein Wecker stand darauf und ein Notizbuch, schwarz mit einem schmalen roten Rand. Ein Bleistift lag daneben und zeigte mit der Spitze auf das gemachte Bett, adrett, sauber, glatt. Herr Otto setzte sich darauf. Am Rand der Mulde, die sich in der Decke bildete, rutschten hoffnungsvolle Energien in seinen Schoß. Vor dem geöffneten Schrank, der an der gegenüberliegenden Wand stand, zog Mersija sich wie selbstverständlich aus, ganz so, als täte sie das jeden Abend vor Herrn Ottos Augen. Bereit, den Weg zu beschreiten, für den sie sich unten in der Küche entschieden hatte.

Als sie noch bei ihrer Mutter lebte, hatte sie nur Verehrer, keine Liebhaber, sie bekam Blumen, keine Küsse, nur Küsschen auf die Wangen. Sie wollte ein anständiges Mädchen sein und ihrer Mutter keine Schande machen. Sie unterhielt sich mit den Jungen am Gartentor, während Mutter am Fenster saß und mit der Faust auf die Fensterbank schlug, sobald Mersija und der Verehrer sich einander näher als eine Armlänge gekommen waren. Dann traten sie beide einen halben Schritt zurück.

Nur in Unterhose und BH machte sie drei Schritte zum Bett, bis sie neben Herrn Otto saß, dem jetzt das Herz bis zum Halse schlug und der hörbar nach Luft schnappte. Er zog die Bundhose mit zitternden Händen über seine langknochigen Beine, die gar nicht zum Rest seines Körpers passten. Mersija lehnte sich zurück und zog ihr Höschen runter, dann drehte sie sich auf dem Bett, sodass ihm ihre lockige, dunkle Mitte weit offen stand. Herr Otto umfasste ihre Fußknöchel, seine Atmung wurde noch schwerer, er schnappte wie ein auf der Erde liegender Fisch nach Luft. In seinem Gesicht las Mersija, dass er sich auf sie stürzen und sich nehmen wollte, so viel wie er bekommen konnte, bevor womöglich die Welt aufhörte zu existieren. Sie sprachen nicht. Nur der Geschmack von Bier, Arbeit und Schweiß verbreitete sich im Zimmer. Herr Otto glotzte zwischen Mersijas weiße Schenkel und umfasste ihre Knöchel vor Erregung noch fester, er blickte für einen Moment über ihren flachen Bauch, ihre noch verhüllten Brüste und ihre graugrünen Augen, die voller Entschlossenheit in einen Abgrund schauten. Er versuchte, seinen Körper über sie auf das Bett zu hieven, was ihm schwerfiel. Auf den Knien rutschte er, noch in Unterhosen, auf der Decke und wollte in Position kommen, mit den Händen tastete er sich an ihren Beinen hoch, die sich nun ausstreckten, spreizten, weiter als vorher, er fühlte mit der Hand ihre Schamhaare. Mersija beobachtete ihn, sah, wie er rot wurde und sich seine Augen verdrehten, den mit Absichten geladenen Zügen in dem Gesicht entwich plötzlich alle Erwartung und wurde abgelöst – nur in Sekunden – von Enttäuschung. Er krümmte sich, wie vor Schmerz, griff sich zwischen die Beine. Mersija, wenn auch sonst nicht bewandert in sexuellen Dingen, begriff, dass der Mann unerwarteterweise bereits an seinem Ziel angelangt war. In seiner Unterhose war der feuchte Fleck seiner Begierde sichtbar. Jetzt, da es so gekommen war, fand Mersija die Situation zum Lachen. Der Alkohol tat wohl sein Übriges und sie lachte, sie setzte sich auf und lachte aus vollem Halse. Die absurdesten Gedanken schossen ihr durch den Kopf, und sie stellte sich schon vor, was Nada sagen würde, wenn sie ihr von dem kläglichen Versuch ihrer beabsichtigten Entjungferung berichten würde. In diesen Sekunden bemerkte sie nicht, wie der Zorn in Herrn Ottos Gesicht stieg, der gerade seine Hose anzog. Sie hörte nicht, als er „Halt’s Maul!“ zischte. Sie hörte nur ihr eigenes Lachen und Glucksen und ihre Dummheit, bereit gewesen zu sein, sich umsonst zu verschenken.

Der erste Schlag traf sie aus heiterem Himmel. Eine flache Hand ins Gesicht. Gleich darauf hörte sie ihn brüllen: „Halt’s Maul, habe ich gesagt!“ Sein Zorn wuchs schneller als seine Begierde zuvor. Ungläubig, dass er sie wirklich geohrfeigt hatte, versuchte sie zurückzuschlagen. Sie schlug daneben, denn er wich aus. Jetzt schlug er härter zu. Mit der Faust versetzte er ihr einen Schwinger, in den noch zuvor bewunderten Bauch, und ein weiterer Faustschlag landete auf ihrem Hinterkopf, als sie sich krümmte vor Schmerzen. Ihr Gesicht brannte von seinen schweren Händen, der Schlag in den Magen nahm ihr die Luft zum Atmen, sie brannte innerlich. Sie fiel vom Bett auf den Boden und im Fallen hielt sie ihren Unterleib, als er sie völlig entfesselt mit den Beinen trat. Sie wollte schreien, bekam jedoch keinen Ton heraus. Lautlos fast ertrug sie seine Tritte, Blut lief ihr aus der Nase, die Unterlippe war aufgeplatzt. Sie überlegte, wie sie aufstehen und sich wehren könnte, aber ihr Körper versagte den Gehorsam. Welcher Teufel hatte sie geritten? Sie hörte, wie Herr Otto schrie: „Du Hure, ich geb dir gleich, was du brauchst … Du Hure, Jugosau, kommst hierher, was glaubst du, was du bist?“ Er hörte mit dem Prügeln auf und suchte im Zimmer nach irgendetwas, aber dann verließ er es und hastete die Treppen runter. Mersija hörte, wie er unten mit den Schlüsseln klimperte und die Tür zur Küche aufschloss. Sie ahnte, dass er zurückkommen würde, womöglich, dachte sie, holte er ein Messer, um sie umzubringen.

Als sie noch ein Kind war, versteckte sie ihre Geschwister wie die sieben Geißlein im Haus, sobald ihr Vater besoffen nach Hause kam, gewalttätig, unberechenbar. Sie schob ihre Schwester unter das Bett ihrer Eltern und legte sich dann vor sie. Ihre Mutter kniete derweil in der Wohnküche auf dem Boden und beschwor ihren Ahmed, den Kindern, bei Allah, nichts zu tun. Mit gezücktem Messer stand er vor ihr, mühsam sein Gleichgewicht haltend, und sagte: „Gib mir nur eines der Kleinen, damit ich ihm die Kehle durchschneiden kann wie einem Lämmchen am Opfertag, denn heute ist Opfertag.“ Mersijas Schwester unterm Bett pinkelte sich vor Angst in die Hosen, mit Mersijas Hand auf ihrem Mund. Sie stank vor Angst.

Mersija versuchte sich aufzurichten, die Tür zu schließen und etwas zu finden, womit sie sich verteidigen könnte. Aber sie stand noch nicht einmal, da hörte sie schon, wie Herr Otto die Treppen hochschnaubte. Das Adrenalin ließ sie nun aufstehen. Jetzt greife ich an, dachte sie, und sie hatte ein undeutliches Bild im Kopf von den tapferen Partisanen, die sich den Deutschen an der Neretva entgegengeworfen hatten. Sie sprang auf ihn, als er zur Tür hereinkam, kratzend, beißend, schreiend. Er schüttelte sie ab, schlug nach ihr mit dem Schnitzelklopfer, den er aus der Küche geholt hatte. Sie hielt die Hände über den Kopf. Auf den Unterarmen blieb das karierte Muster des Klopfers zurück.

„Tschuschenmiststück“. Sie trat den Rückzug an, versuchte unter das Bett zu kriechen, während er immer noch auf sie einschlug. Sie schmeckte Blut auf der Zunge. Sein Gesicht war fleckig von der Anstrengung und die Augen traten ihm aus den Höhlen. Er drückte ihre Beine auseinander. „Jetzt kriegst du, was du verdienst“, schrie er. Dann durchzog sie dieser Schmerz, den sie bis ins Rückenmark spürte. Sie schwor, wenn er sie jetzt nicht tötete, dann würde sie ihn töten. Doch sie konnte nicht kämpfen. Sie glaubte, das Bewusstsein zu verlieren, versuchte um sich zu schlagen, war zu schwach dazu, und es dauerte eine Unendlichkeit, bis sie merkte, dass ihr Angreifer von ihr abließ, und sie hörte, dass er die Treppen runterstieg. Und sie hörte sich sagen: „Herr Otto! Eine meine du bist Schweine.“ Sie wiederholte diesen Satz einige Male, bis sie soweit war, wieder aufstehen zu können.

Sie wischte sich das Blut von den Beinen und aus ihrem Gesicht. Sie packte die wenigen Sachen, die sie besaß, in ihren aus Korb geflochtenen Koffer und in eine Ledertasche. Sie wollte ihn umbringen. Aber was die Partisanen in Jugoslawien nicht geschafft hatten, würde ihr in Deutschland ganz sicher nicht gelingen.

Sie verließ das Zimmer, ging auf die Straße in eine laue Herbstnacht und setzte einen Schritt vor den anderen, ging ziellos vom Bahnhof die Bahnhofstraße entlang Richtung Innenstadt, vorbei an den beleuchteten Schaufenstern, den gelb leuchtenden Buchstaben der Apotheke, den summenden Straßenlaternen, bis sie zum Stadtpark kam, in dem eine Kapelle stand und ein graues Denkmal mit einem Kreuz und einem Stahlhelm für die gefallenen deutschen Soldaten im ersten Weltkrieg. In der Mitte des mit dicken, alten Eichen und Kastanien bewachsenen Parks war ein Springbrunnen. Mersija setzte sich auf eine Bank. Wohin sollte sie gehen? Vor der Polizei fürchtete sie sich. Am Ende würde sie noch nach Hause geschickt werden, weil sie keine Arbeit mehr hatte. Allein die Schande ihrer Entjungferung würde sie niemandem erklären können. Sie war doch selber schuld. Sie schämte sich, zu Nada und Sava zu gehen. Ohne Mann, dachte sie, bist du eben nichts. Sie weinte, ohne es selbst richtig zu bemerken. Sie war zu sehr damit beschäftigt zu verstehen. Irgendwann würde sie aufhören müssen, dachte sie. Erschöpft schlief sie ein und der Kopf sank auf den Koffer aus Korb. Sie träumte von ihrem Vater. Er stand am Bug eines Schiffes und winkte ihr zu. Das waren keine guten Vorzeichen.

4

Am Morgen, als sie aufwachte, saß neben ihr eine blonde Frau auf der Parkbank. Sie fragte, was geschehen sei, sehr leise. Mersija war irritiert, dass ihr jemand Hilfe anbot. Sie ahnte, dass sie hilfsbedürftig aussehen musste, doch ebenso wusste sie, dass Fremde sich ungern in die schwierigen Angelegenheiten anderer einmischten. Ärger wollte niemand haben. Und sie sah nach Ärger aus. Doch die Frau war sehr freundlich. Sie stellte sich vor, sagte, sie heiße Christine, nahm Mersija bei der Hand, half ihr den Koffer und die Tasche zu tragen und brachte sie zu einer Ärztin im Ruhestand, Frau Schmidt. Frau Schmidt hatte einen grauen Lockenkopf und ein faltiges Gesicht, aus dem zwei lebhafte blaue Augen blickten, und besaß eine Wohnung in einer Villa mit Ziertürmchen an jeder Ecke des Hauses und großen, verwitterten Figuren im mit Buchsbäumen umgebenen Garten. Die Fensterläden trugen verblasste grüne Farbe. Das Weiß platzte an den Fensterstreben ab. Das Portal hatte abgewetzte Kanten, die Oberfläche des Türknaufs war von einer dünnen Rostschicht überzogen. Frau Schmidt führte Mersija ins Treppenhaus und hoch in den ersten Stock bis vor eine Tür, die zur oberen Hälfte aus milchigem Glas bestand. „Legen Sie ab“, sagte sie. Mersija stellte ihren Koffer und die Tasche in den schmalen Flur und folgte ihr ins Wohnzimmer, das Frau Schmidt Salon nannte, und in dem großflächige Fensterfronten der Morgensonne großzügig Einlass boten. An den Salon schloss sich ein weiteres Zimmer an, durch eine weit geöffnete Flügeltür verbunden. Ein Kanapee stand vor einem der Fenster. In der Mitte des Raumes stand ein ausladender Holztisch mit vier Biedermeierstühlen. Frau Schmidt drückte sie sanft auf einen Stuhl und bereitete einen Kaffee zu. Nebenbei reichte sie Mersija ein Glas Mineralwasser und Mersija trank es in einem Zug. Frau Schmidt deckte den Tisch. Ein mit Rosen verziertes Service. Still tranken sie. Mersija schlief danach auf dem Kanapee ein, eine große Müdigkeit hatte sie erfasst, während Frau Schmidt die Tassen und Löffel beim Abräumen klimpern ließ und leise Schritte tat, die beruhigend wirkten. Diese Freundlichkeit würde sie dieser netten Frau nie vergessen.

Sie fiel in einen Traum, so als hätte sie jemand plötzlich unter Wasser gezogen. Sie fand sich vor der Schiefertafel ihrer alten Schule wieder. An der Tafel las sie die Kreidebuchstaben D-EU-T-S-C-H-L-A-N-D. Papierrollen fielen vom Himmel, sie wollte nach ihnen greifen, aber davon wurde ihr schwindlig. Buchstaben aus Sand zerfielen auf ihren Handflächen, lösten sich auf, wurden von Windstößen verweht, verwandelten sich dabei in Diamantenstaub, Goldstaub, Regen setzte ein, die Buchstaben verdampften, wurden zu Asche und fielen durch Mersijas Hände, als sei da keine Haut, keine Knochen, kein Fleisch. Die Buchstaben wechselten in immer gleicher Folge, erst das D, die Zeit verging E schneller und schneller und dennoch schien Mersija U die Ewigkeit zu berühren, T es erschien ihr alles so logisch, Asseln, die fliegen konnten, lösten einen Buchstaben auf, ein S folgte und die scharfen Kanten des Buchstabens schnitten ihr in die Hände, ein C bildete sich in ihren Handinnenflächen aus Eiterpusteln, die zerplatzten, und ihr floss eine ätzende Säure über die Hand zu Boden, die ein H bildete, aus dem ein L entstand, aus Zuckerwatte, und noch bevor sie danach mit dem Mund schnappen konnte, zerlief es zu Wasser, ein A, ein N aus Kot, das zu Erde wurde, sich gleichmäßig verteilte und aus dem Blumen wuchsen, die ein D bildeten, schon im nächsten Moment verdorrten sie und es begann alles von vorne, in der Zeit kein Ende findend und den Anfang vergessen machend.

Als Mersija aufwachte, saß Frau Schmidt am Fußende des Kanapees. Am Licht erkannte sie, dass es später Nachmittag sein musste. Die Fenster standen weit offen und im Licht sah sie Staubkörnchen schweben. Es dauerte einen Moment, bis sie bemerkte, dass das Kanapee unter ihrem Po feucht war. Sie schob die Decke, mit der sie Frau Schmidt zugedeckt haben musste, beiseite und sah den dunklen Fleck auf dem Polster. Ihr wurde schlecht. Sie glaubte, sich gleich übergeben zu müssen. Frau Schmidt war schon zur Stelle, hielt ihr den Kopf mit kräftigen Händen und hatte einen Eimer parat, in den sich Mersija übergab und ihre Seele ausspie. Sie war mit einem Mal schweißgebadet. Frau Schmidt wischte Mersija das Gesicht mit einem feuchten Handtuch ab. Sie bedeutete ihr, als sie sich ein wenig wohler fühlte, den Rock auszuziehen. Mersija wehrte ab. Da verschwand Frau Schmidt aus dem Zimmer und kam mit einer gerahmten Urkunde zurück. Sie war eine sehr energische Frau. Jede Bewegung zackig und von einer Kraft, die man ihr nicht zutrauen würde. Sie hielt die Urkunde vor ihren Brustkorb und Mersija las, dass Frau Schmidt 1924 in Prag Medizin studiert und sehr erfolgreich abgeschlossen hatte. Das beruhigte sie, und nun zog sie sich aus und ließ sich von der Alten, die einen Arztkoffer herbeigeholt hatte, untersuchen. Danach gab ihr Frau Schmidt eine Tablette und strich ihr übers Haar, bis der Schlaf sie erneut eingeholt hatte. Am nächsten Morgen duftete das Zimmer nach Kaffee und frischen Brötchen. Frau Schmidt saß am Tisch und las die Lokalzeitung. Mersija stand auf und ging auf sie zu, lächelte sie breit an und umarmte sie.

Frau Schmidt hatte immer schon allein in ihrer Wohnung gelebt. Sie war im Juni 1945 in diesem Städtchen angekommen, eine unter den tausenden Flüchtlingen, die in die Stadt strömten, Hilfe suchten in den Kirchen und bei den Bauern. Zuerst wohnte sie in der von den Amerikanern erbauten Barackensiedlung am Rande des Stadtwaldes. Die Frauen aus der Siedlung kamen zu ihr, denn schnell sprach sich herum, dass sie eine Ärztin aus Prag war und bereit, umsonst zu helfen. Sie kümmerte sich um die Frauen, half bei Geburten, behandelte Infektionen, um sich etwas Schokolade, Nylonstrümpfe, Zigaretten zu verdienen. Nach dem Krieg ging es langsam bergauf und es gab wieder deutsches Geld und dann die ersten Waren. Als dann die ersten städtischen Wohnungen gebaut wurden und die Frauen sogar hier und da Arbeit bekamen und Männer fanden, neue Männer, die sie versorgen konnten, da erhielt Frau Schmidt eine Anstellung in der gynäkologischen Abteilung des Stadtkrankenhauses. Das war der Beginn ihres neuen Lebens.

Frau Schmidt verhalf Mersija zu einer Wohnung, die ein Stockwerk über der ihren frei geworden war und in dem einst, noch zu Vorkriegszeiten, das Hausmädchen gewohnt hatte. Die Wohnung bestand aus einem vierzehn Quadratmeter großen Zimmer nebst einer Kochnische. Das Klo und eine Dusche befanden sich auf dem Flur gegenüber dem Treppenaufgang. Mersija musste sich schnell um eine neue Arbeitsstelle bemühen, denn ohne Arbeit hätte sie bald zurück nach Jugoslawien gemusst. Das wollte sie auf keinen Fall. Zumal sie nun diese freundliche Frau kennengelernt hatte. Nada verschaffte ihr eine Stelle im Hotel zur Post als Küchenhilfe und Zimmermädchen.

Für Mersija begann ein neuer Lebensabschnitt. In den Pausen rauchten sie mit den anderen Kellnern, den Lehrbuben und den Zimmermädchen im Hinterhof bei den Müllcontainern und flachsten mit ihnen, wobei Mersija auffiel, dass Nada für ihren Geschmack zu unbefangen mit ihnen umging. In ihrer neuen Wohnung, um die sie von Nada wegen der exklusiven Gegend beneidet wurde, richtete sie sich mit Hilfe von Frau Schmidt ein. Sie gab Mersija alte, doch gut erhaltene Möbel vom Dachboden der Villa und bat bei Bekannten um ausrangierte Tische, Stühle und Bettbezüge. Mersija wusste nicht, wie sie es dieser Dame danken sollte, dass sie ihr so selbstlos half. Manchmal putzte sie unter Aufbietung all ihrer Überredungskunst gegen Frau Schmidts Willen deren Wohnung, bügelte ihre Wäsche, wischte Staub von den Regalen. Frau Schmidt faltete dann ihre Hände und saß ergeben auf einem Stuhl und schaute Mersija kopfschüttelnd zu. Fragte Mersija, was sie noch tun könnte, blickte Frau Schmidt sie lächelnd an und sah dann lange an die Decke.

Einmal im Monat schrieb Mersija einen Brief an ihre Mutter. Sie schrieb, dass alles in Ordnung und sie selbst bei bester Gesundheit sei. Dass der Herbst in Deutschland wunderschön sei und sie manchmal die Blätterhaufen beim Spazieren aufwirbelte. Sie schrieb ihr, wann das Geld kommen würde, und schickte Lippenstiftküsse an ihre Geschwister. Den Brief sandte sie nicht mehr im Hauptamt der Bundespost in der Nähe des Bahnhofs, sondern in der kleinen Filiale am Stadtplatz.

Drei Monate vergingen schnell und Mersija dachte im Winter nicht mehr an Herrn Otto, der ihr manchmal noch im Traum erschienen war. Die schönste Zeit hatte sie, wenn sie Nada und Sava besuchte, und das tat sie öfter als zuvor. Sie wohnten zwar in dieser sehr einfachen Wohnung, aber dafür konnten sie hier laute Musik hören. Es gab Wochen, da ging sie nach der Arbeit immer mit Nada mit. Eines Abends brachte Sava zwei Freunde mit, die mit ihm den Militärdienst in der Jugoslawischen Volksarmee in Skopje geleistet hatten. Er stellte sie als Malik und Muso vor. Sava bereitete für die Gäste zwei Lammschultern mit gebackenen Bohnen und Knoblauch zu. Zwei große Laibe Weißbrot gab es dazu und einen Gurken-Tomaten-Zwiebel-Salat, der mit Sauerrahm und Salz angemacht war. Er bot Zwetschgenschnaps dazu an. Sava besaß damals einen Kassettenspieler und eine kleine Sammlung jugoslawischer Schlager von Yugoton. Musik tönte aus dem Gerät und sie hörten Liebeslieder, in denen die Liebenden nie zueinander finden können, wo das Liebesleid größer ist als alles Unglück der Erde und Liebende ständig barfuß über Scherbenhaufen wandeln. Sava drehte bei diesem und jenem Lieblingsschlager auf, stand im Raum, reckte die Arme hoch und sang bei einem Lied besonders inbrünstig mit, wobei er einige kleine Tanzschritte machte.

„Du bist meine Liebe, du bist mein Leben und selbst der Tod kann mich nicht von dir trennen …“, sang er mit tiefer Stimme und sah Nada an, die mit Mersija am gedeckten Tisch saß. Linksrum zwei kleine Schritte, rechtsrum zwei kleine Schritte, und er schnippte im Takt. Sie lachten über Sava, der sich beim Ziehharmonikasolo um die eigene Achse drehte, sichtbar glücklich mit sich, seinem Leben und der ganzen Welt. Der vor Liebe Betrunkene. Als der Refrain erscholl: „Du bist meine Liebe …“, beugte sich Sava zu Nada herunter, die lange den Rauch an die Decke blies, nahm ihr Gesicht in die Hände und sagte:

„Nadoo, meine Hoffnung, meine einzige Hoffnung, ich weiß, wie sehr du mich liebst“, und er küsste sie auf die Stirn und sie lachte, vor ihrer Freundin peinlich berührt, und erwiderte:

„Du spinnst doch, trink nicht zu viel.“ Sobald die Kassette zu Ende war, drehte Sava sie flink um und sie hörten sich die Lieder erneut an. Es gab hier keine Nachbarn, die sich über den Lärm hätten beschweren können. Die Gänge des Vereinshauses waren kalt und dunkel, breit und hoch.

Nada stand auf und kam ihren Pflichten als Gastgeberin nach. Sie bediente die beiden Männer und Mersija schnitt das Brot in Scheiben. Malik saß neben Mersija. Sie roch sein Rasierwasser, das er am Morgen aufgelegt haben musste und das sie an in Marzipan gehüllte Mandeln erinnerte. Auf der anderen Seite des Tisches saß Muso. Er war ein ruhiger, jungenhaft wirkender Mann, schmächtig und still, der bedächtig das Fleisch aß. Der Kassettenrekorder spielte. Als die Frauen zusammen aufs Klo gingen, fragte Nada, ob Mersija Gefallen an Malik fände. Er sei schließlich ein großer, starker Mann. Fleißig und anständig, ein guter Freund, für den Sava seine Hand ins Feuer legen würde, und das würde er nicht für jeden Mann tun, geschweige denn für einen Albaner, wenn sie verstünde. Und, so fügte sie hinzu, Malik sei Moslem, falls das für Mersija von Bedeutung sei.

„Er sieht gut aus, das stimmt. Und er scheint nett zu sein“, sagte Mersija.

Sie traten zurück ins Zimmer. Die Männer sangen im Chor. Als sie die Frauen erblickten, heulten sie wie ein Rudel hungriger Wölfe. Nada und Mersija lachten und die Männer lachten und Sava schaute Nada an und sagte: „Nadoo, meine Hoffnung.“

Nach Mitternacht spazierte Mersija nach Hause. Sie hatte nur ein kleines Bier getrunken, um bei den Männern keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Sie genoss die eisige Luft und ihr gefiel der Nebel, der dicht in den Straßen lag und die Lichter der Laternen dämpfte. Malik hatte ihr von seinen Eltern in Titograd erzählt. Er verstand es, sich auszudrücken, und schien den Alkohol gut zu vertragen. Er hatte sie gefragt, ob er ihr einen Brief schreiben dürfe, und als sie ihm die Adresse gab, lieh er sich von Muso einen Stift und schrieb sie auf eine Serviette. Schon in der ersten Novemberwoche erreichte sie sein Brief. Aufgeregt öffnete sie ihn und war gleich von der Handschrift, denn darauf gab sie viel, beeindruckt. Die Worte waren gleichmäßig, mit feinen Schwüngen geschrieben.

Liebe Mersija,

ich grüße Dich und hoffe, dieser Brief erreicht Dich in einer Zeit, in der Du gesund und glücklich bist. Ich kann sagen, dass ich es bin und dass Deine Erlaubnis, Dir schreiben zu dürfen, sehr zu meinem Glück beigetragen hat. Da wir uns an jenem Abend bei Sava und Nada nicht länger unterhalten haben, erzähle ich Dir noch einige wichtige Dinge über mich. Ich bin ledig. Meine Eltern leben in erster Ehe in ihrem Geburtsdorf und besitzen 34 Hektar Land und eine eigene Wasserquelle, die das gesamte Dorf versorgt. Meine Schwester lebt mit ihrem ersten und einzigen Mann in ihrem Leben in einem eigenen Haus mit zwei Söhnen, die sechs und acht Jahre alt sind. Hier in Deutschland habe ich auch meinen Cousin Fadil, er lebt in Frankfurt. Ich habe hier in München einen Arbeitsvertrag und eine Aufenthaltsgenehmigung, die bis August 1970 gültig ist. Danach möchte ich zurück in die Heimat und mir dort eine Existenz mit einer Frau und – so Allah will und gnädig ist – vielen Kindern aufbauen. Meine Frau sollte so schön sein wie Du, Mersija, und so mutig. Immerhin ist es sehr ungewöhnlich, dass eine Frau, eine Muslimin zumal, allein in die Welt hinauszieht, um ihre Familie zu unterstützen, die ihren Ernährer leider verloren hat. Ich achte das sehr und bewundere dies umso mehr, da Du Dir Deine Ehre bewahrst, was für eine alleinstehende Frau ohne den Schutz ihrer Familie nicht einfach ist.

Bitte wisse, dass meine Absichten Dir gegenüber nicht aus einer Männerlaune entstanden sind, sondern von mir reiflich überlegt worden sind. Noch nie habe ich einer Frau einen Brief geschrieben oder auf andere Weise bisher einer Frau meine Absichten kundgetan in der Art, wie ich sie Dir mitteile. Bitte schreib mir bald zurück und erzähle mir von Dir und deiner Familie. Lass mich mehr über Dich erfahren. In großer Ungeduld einen Brief von Dir erwartend sende ich Dir meine liebsten Grüße.

Bis bald, Dein M.

Der Brief gefiel Mersija, Malik war sehr offen und gab ihr eindeutig zu verstehen, dass er sich wohl Hals über Kopf in sie verliebt hatte und beabsichtigte, sie zu heiraten und wieder in der Heimat zu leben, was Mersija gefiel, weil sie glaubte, sich mit einem treu sorgenden Mann an ihrer Seite ein gutes Leben aufbauen zu können. Was aber, so dachte sie, würde geschehen, wenn er in der Hochzeitsnacht herausfinden würde, unweigerlich, dass sie keine Jungfrau mehr war? Er würde denken, sie sei eine leichte, eine ruchlose Frau, die nur nach Deutschland gekommen war, um ihre Ziele zu verwirklichen, etwas Geld zu verdienen, vielleicht soviel, um ein Häuschen in Brčko zu kaufen. Nun machte sie sich wegen ihres Angebots an Herrn Otto Vorwürfe, schlimme Vorhaltungen, die sie sich nicht würde verzeihen können. Niemals. Sie schimpfte auf Nada, die ihr die Flausen in den Kopf, ihren naiven Kleinmädchenkopf, gesetzt hatte. Aber sie war ja selber schuld, auf sie gehört und sich nicht an die Lebensweisheit ihrer Mutter gehalten zu haben, die ihr immer gesagt hatte, vor allem anderen auf ihre Ehre zu achten. Denn die Ehre sei das Wichtigste für die Zukunft einer Frau, sofern sie einen Mann zu ehelichen gedenke. Irgendwann komme der Tag, so sagte ihre Mutter, an dem sei der Šejtan nah, der Teufel, der dich in Versuchung führt. Und dann komme irgendwann der Tag, an dem für die Sünde bezahlt werden müsse. Widerstehe die Frau jedoch den Verlockungen, dann komme zweifelsohne der Tag, an dem sie ihre verdiente Belohnung in Form eines Heimes, gesunder Kinder, einer Familie erhalte.

Gleich am nächsten Tag, als sie mit Nada im Hinterhof des Hotels zur Post neben den Mülltonnen stand, erzählte sie ihr von Maliks Brief. Nada war ganz aufgeregt, stellte Fragen, stupste Mersija in die Rippen wie ein Schulmädchen und auch Mersija kicherte und ließ sich von Nadas Stimmung anstecken.

5

Damals wusste Mersija nicht, dass Nada bereits eine Affäre mit dem Inhaber des Hotels zur Post hatte. Er war zwanzig Jahre älter als sie und verheiratet. Wenn er da war, dann saß er im Restaurant des Hotels mit seinen Freunden, dem Bürgermeister, dem Chef des Arbeitsamtes, manchmal auch dem Landrat, einem Oberarzt des Kreiskrankenhauses. Die Größen des Landkreises kehrten hier ein. Zum Dessert bot ihnen Bernd Busch die Spezialitäten seiner Konditorei an, in der sein Sohn den Ton angab. Der hatte sein Handwerk in Zürich und Wien bei bekannten Konditormeistern erlernt und er machte die herrlichsten Torten. Japanische Zuckertorten rührte er, die, sobald man ein Stück im Mund hatte, köstlich süß zerschmolzen. Diese Torten sind ein Wunder, sagten die Gäste.

Bernd Busch war für seine fast fünfzig Jahre ein gutaussehender Mann, was jeder neidvoll anerkennen musste. Er hielt sich fit mit Tennis und Radfahren, Schwimmen und langen Bergwanderungen. Er war schlank, hatte einen flachen Bauch, breite Schultern und einen echten, wie Nada sagte, Männerhintern. Sein dickes graues Haar war zur Seite gescheitelt, die grünen Augen blickten jungenhaft und seiner Haut konnte man ansehen, dass er weder rauchte noch übermäßig trank. Ein glattrasiertes, bronzefarbenes Gesicht ohne Rasurschimmer und einem Grübchen in der Mitte seines Kinn. Immer schick angezogen, immer glattrasiert, die Härchen in den Ohren und in der Nase entfernt, immer schön manikürt, immer ein feiner Herr Busch. Ein dezenter Moschusduft umgab ihn, und wo er war, hinterließ er einen herben Geschmack. Zwei Mal erst hatte ihn Mersija in der Küche zu Gesicht bekommen. Das erste Mal, als sie gerade eingestellt worden war. Freundlich kam er auf sie zu, schaute ihr in die Augen und zeigte sein Zahnpastalächeln. Er spürte, dass sie nervös war, weil sie ihm gegenüberstand und unbedingt einen guten Eindruck machen wollte. Er verstand es, Mersija zu beruhigen, und sagte: „Lassen Sie es langsam angehen. In der Ruhe liegt die Kraft, nicht wahr? So sage ich immer.“ Wie Nada mit ihm zusammengekommen war, hatte Mersija nie genau erfahren, aber sie kannte Nada gut genug, um zu erahnen, wie sie Bernd Busch angelächelt und ihn mit ihren braunen Augen angestrahlt haben musste, hoffnungsvoll, einen Vorstoß erwartend, auch wenn er verheiratet war und sie Sava hatte. Einem Mann wie Bernd Busch war klar, dass sie sich von einem Verhältnis etwas erwartete und dass er in der Lage war, es ihr zu bieten. Sava vermutete, dass Nada fähig war, ihn zu betrügen. Doch immer wenn sich seine Zweifel an ihrer Treue zu einem ausgesprochenen Vorwurf zu verdichten drohten, verstand sie es, ihm den Glauben an ihre Ehe in unverbrüchlicher Liebe zurückzugeben. Dazu reichte ein unerwarteter Kuss. Mit Männern hatte Nada immer leichtes Spiel.

Die Wochen vergingen und zwischen Mersija und Malik entsponn sich der Briefverkehr derweil in den tiefsten Winter und Mersija gefiel es, auf diese Weise einen Mann kennenzulernen, und ihr gefiel, dass in ihrem Schuhkarton bald kein Platz mehr für neue Briefe war. Sie erzählte Frau Schmidt von ihrem Brieffreund und übersetzte so gut sie konnte die Annäherungen aus Buchstaben und Sätzen, und Frau Schmidt klatschte in die Hände und lachte, weil Mersija gewisse Worte nicht übersetzen wollte, weil es ihr peinlich war, das wahre Ausmaß ihrer Gefühle und die des Briefe schreibenden Mannes zu offenbaren. Manchmal fragte Mersija: „Frau Schmidt, was soll ich schreiben?“ Und Frau Schmidt zuckte die Schultern und wusste und wollte nichts zu raten wissen. Abends saß Mersija dann allein an ihrem Tisch und schrieb Malik, wie sehr sie Heimweh habe und dass sie bald schon in die Heimat fahren wolle. Sie fragte, ob sie ihrer Mutter von ihm erzählen konnte, und schrieb, ob er gedenke, es seinen Eltern mitzuteilen.

Mehr als ein Jahr war vergangen, seit Mersija in diese Stadt gekommen war. An Weihnachten und Neujahr hatte sie Urlaub und wollte nach Hause fahren. Sie konnte es kaum erwarten, endlich ihre Familie zu sehen. Sie kaufte Schokoweihnachtsmänner für ihre Geschwister, Kaffee für ihre Mutter, Strumpfhosen, Rasierklingen, Waschpulver und dicke Pullover, Bonbons mit Karamellgeschmack, quadratischen Käse in Scheiben, den Mutter so sehr liebte, Bananen, Orangen, einen Nussknacker, den sich Mutter sicher ins Regal stellen würde, und Nüsse dazu. Am Tag ihrer Abreise hatte sie so viel Gepäck, dass sie kaum wusste, wie sie das alles schleppen sollte. Zum Glück würde Nada sie zum Bahnhof begleiten.

Es war kalt, windig. Neuerlicher Schneefall war angekündigt und die Sonne war an diesem Nachmittag fast untergegangen. In der Wohnung knarrten die Dielen und die Scharniere der Türen quietschten. An kalten Tagen ächzte das gesamte Haus noch mehr als sonst. Nada gefiel das. Sie legte den Mantel ab, fuhr sich durchs Haar und dann umarmte sie Mersija. Nada war aufgekratzt. Sie setzte sich an den Tisch, und ganz wie es ihre Art war, überraschte sie ihre Freundin.

„Kauf dir was Schönes, meine Kleine!“, sagte sie und legte fünfzig Mark auf den Tisch. Mersija fühlte sich überrumpelt.

„Das kann ich nicht annehmen“, sagte sie, nahm den Schein und hielt die fünfzig Mark weit gestreckt von sich, als gäbe es nichts auf der Welt, was sie dazu bewegen könnte, das Geld anzunehmen. Nada schloss die Augen, setzte sich aufrecht hin, wie in der Schule, um sich zu sammeln und die richtige Antwort zu geben.

„Es ist nicht schwer verdient, meine Kleine.“ Sie holte aus ihrer Handtasche Feuerzeug und Zigaretten.

„Gibt dir Herr Busch manchmal Geld?“, fragte Mersija.

„Er gibt mir, was ich will, Mersija.“ Sie hielt ihre Zigarette in die leuchtende Flamme des Feuerzeugs.

„Ich bin nett zu ihm und gebe ihm, was er haben will, was nur ich ihm geben kann. Im nächsten Jahr wird er mir die Stelle als Chefrezeptionistin geben.“

Mersija legte den Schein wie ein ungelöstes Problem auf den Tisch.

„Hast du denn keine Angst, dass Sava dahinterkommt?“, fragte sie.

„Ach was, wir treibens immer während meiner Schicht auf einem der Hotelzimmer. Ich dusche danach und daheim besorge ich es Sava, und solange er es von mir bekommt, ahnt er gar nichts.“

„Nada, versteh mich nicht falsch. Du bist meine beste Freundin, aber ein bisschen tut mir das leid, wegen Sava, eurer Ehe …“

„Ehe ist eine Vorstellung“, unterbrach Nada, „mehr nicht. Ehe ist das Instrument der Männer, Frauen zu kontrollieren. Mich wird niemand kontrollieren. Was glaubst du, weshalb ich nach Deutschland gekommen bin? Um die bessere Hälfte meines Mannes zu sein? Um daheim zu sitzen und auf meine ersten Falten zu warten, bis er sich eine Jüngere holt?“ Rauch strömte aus ihrer Nase. „Ich will hier mein eigenes Geld verdienen. Ich will es zu etwas bringen. Dafür tue ich auch etwas, was in deinen Augen nicht sehr fein sein mag. Aber die Welt ist nicht dazu gemacht, Feines zu belohnen, Anständigkeit oder Moral zu achten, das Gute zu verfolgen.“

„Nada, du darfst nicht alles so schwarzmalen …“

„Du darfst nicht blind sein, meine Kleine. Siehst du denn nicht den Reichtum der Buschs? Siehst du denn nicht, was für Autos durch die Straßen dieser Stadt fahren?“ Sie kniff die Augen zusammen und stützte mit der Hand das Kinn. „Du verstehst nicht, worauf ich hinauswill? Wir sprechen über Gut und Böse, Mersija, über die Lektionen, die uns das Leben darüber tagtäglich hält. Du musst dich entscheiden, dem Leben entweder zuzuhören und zuzuschauen oder dich blind und taub und dumm zu stellen.“ Sie zog an der Zigarette. Einen glühenden Moment lang. Dann strömte Rauch aus ihrem Mund und sie sagte: „Die Deutschen haben sechs Millionen Juden ermordet, sie sind über die halbe Welt hergefallen, haben getötet, den Willen Hitlers verbreitet, so weit sie nur konnten. Und jetzt? Sie rechtfertigen sich nicht. Sie leiden nicht. Nein, sie häufen schon wieder Reichtum an, wachsen, bauen Fabriken, in denen die Türken und wir arbeiten, ihre neuen Untermenschen. Das Leben hat sie nicht bestraft. In ein paar Jahren werden sie reicher sein als jedes andere Land der Erde, reicher als die Schweiz. Und ich habe noch keinen Deutschen gesehen, der sagt, er hätte seinen Reichtum nicht verdient. Im Gegenteil, sie behaupten fleißig zu sein, besonders fleißig, fleißiger als andere, fleißiger als alle anderen auf der Welt, und deshalb hätten sie es verdient, wieder im Reichtum zu leben. Nein, Mersija, das Leben achtet nicht die Guten, es achtet die Skrupellosen, die Starken, die Großen.“

Ein Ascheturm hatte sich fast bis zum Filter aufgebaut. Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. Ihre Hände zitterten.

„Nimm bitte das Geld, Mersija, ich möchte, dass du dir was Schönes kaufst. Vielleicht habe ich Recht mit dem, was ich sage, vielleicht bin ich nur ein schlechter Mensch, was weiß ich.“

„Du bist kein schlechter Mensch, sonst wären wir keine Freundinnen“, sagte Mersija. Sie umarmten sich. Nada löste die Umarmung und sagte, sie müssten los, sonst komme ihre Kleine zu spät zum Zug.

Jede von ihnen trug einen der schweren Lederkoffer, die mit breiten Gürteln zusammengehalten wurden und deren Haut sich wölbte, als hätten sie sich an etwas zu Großem überfressen. Taschen trugen sie und die vollgestopften Tüten. Mersija wählte einen Umweg zum Bahnhof. Also querten sie die Bahnhofstraße, um über die Ludwigstraße zur Unterführung auf der Rückseite des Bahnhofs zu gelangen. Nur nicht am Bistro vorbei. Nada fluchte. Der Schnee lag hoch und die Wege waren nicht geräumt. Nada trug schwarze Stiefel mit hohen Absätzen. Kraft brauchte sie in den Waden. Es schneite abgerissene Zuckerwatte, die in den Gesichtern der Frauen schmolz. „Warum sind wir nicht nach Amerika gegangen? Nach Kalifornien? Da gibt es keinen Schnee. Verdammtes Deutschland“, fluchte Nada. Die Autos fuhren langsam mit tastenden Scheinwerfern. Flitschender Matsch. Nadas Finger waren kalt, der Koffer schnürte ihr das Blut ab. Sie fluchte. Und Mersija musste lachen, was Nada zur Weißglut trieb, weil sie nichts Witziges an der Situation erkennen konnte. Aber dann steckte Mersija sie doch an und Nada lachte mit und fluchte, sobald sie Luft dazu hatte.

Erst als sie mit erhitzten Gesichtern am Gleis standen, hörte Nada auf, mit unflätigen Wörtern um sich zu schmeißen wie eine volltrunkene Dirne. Mersija meinte, einmal würden sie ihren Kindern diese Geschichte erzählen und dann würde auch ihre schöne Nada nur noch lachen.

Der Zug blieb stehen. Sie wuchteten das Gepäck hoch in den Wagon. Sie küssten sich auf die Wangen.

„Gute Reise, komm gut an“, sagte Nada.

„Grüß Sava von mir“, sagte Mersija.

„Du hast mir diesmal nichts über Malik erzählt.“

Der Pfiff. Mersija stand in der Tür und sah zu Nada runter.

„Wenn ich zurück bin“, sagte sie.

„Wir sehen uns dann erst 1970, kaum zu glauben. Und küss auf jeden Fall in der Neujahrsnacht einen Mann, das bringt Glück“, rief Nada.