Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

En los años 90, la publicación de su primera novela, "Generación X", convirtió a Douglas Coupland en el gran cronista de los nativos digitales: un escritor con mundo propio, irónico y detallista, gran observador de las ansiedades y los desafíos de la sociedad hiperconectada. En este libro, aclamado por la crítica al capturar el espíritu de aquel momento, dio nombre a una época, un sentimiento y una comunidad, y sigue siendo una de las obras cruciales de nuestra época. X es la manera de nombrar a una generación carente de ilusiones y proyectos, es la manera de nombrar un vacío tan estéril como el desierto californiano a donde escapan los tres protagonistas de esta novela, huyendo de la familia, del trabajo, del sistema capitalista y del concepto del progreso. «Influenciado por autores como Margaret Drabble, Truman Capote, Kurt Vonnegut, Joan Didion y los escritos de Andy Warhol, Coupland se ha caracterizado por construir una obra basada en la profusión de detalles: la forma de vida de personajes, las referencias a innumerables marcas y productos del mundo del consumo [...]; el tono antropológico. A la manera de una novela realista del siglo XX, Coupland trazó el gran atlas [...] de lo que el mundo de Internet estaba por hacer con el mundo occidental». Karina Sainz Borgo, Vozpópuli

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

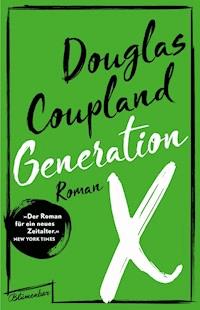

Generación X

Douglas Coupland

Generación X

Traducción de Mariano Antolín Rato

ALIANZA EDITORIAL

Título original: Generation X

Edición en formato digital: Septiembre de 2025

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su trans-misión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su alma-cenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recupera-ción, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright.

Copyright © 1991, Douglas Coupland

All rights reserved

© de la traducción: Mariano Antolín Rato, 1993, 2025

© Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2025

Calle Valentín Beato, 21

28037 Madrid

www.alianzaeditorial.es

ISBN ebook: 979-13-7009-033-3

«Llevaba el pelo igual que una empleada de

perfumería de un Woolworth de Indiana de los

años cincuenta. Ya sabes: graciosa pero tonta.

Cualquier día de estos se casará para largarse

del aparcamiento de caravanas donde vive.

Pero su vestido era el de una azafata de Aeroflot

de principios de los sesenta, de ese azul tan

triste que llevaban los rusos antes de que todos

quisieran comprar Sonys y que Guy Laroche

les diseñara las gorras del Politburó. ¡Y vaya

maquillaje! Un perfecto Mary Quant de los

años setenta, con esos pequeños pendientes

florales de PVC que parecían los antideslizantes

de goma de la bañera de un gay de Hollywood de 1956.

Había conseguido expresar el sentido de

la auténtica tristeza: era la persona más a la

última. Algo total».

Tracey, 27 años

«Son mis hijos. Adultos o no, no puedo echarlos

a patadas de casa. Sería cruel. Y, además,

son unos cocineros estupendos».

Helen, 52 años

primera parte

11

TU ENEMIGO ES EL SOL

Hacia finales de los setenta, a los quince años, me gasté hasta el último centavo que entonces tenía en el banco para volar en un reactor 747 al otro extremo del continente, hasta Brando, Manitoba, en lo más profundo de las praderas canadienses, para presenciar un eclipse total de sol. Debía de tener un aspecto curioso a mi jo-ven edad, delgado como un fideo y práctica-mente albino, al registrarme tranquilamente en un motel TraveLodge para pasar la noche solo, mirando encantado lo que ofrecían las cadenas de te-levisión en la pantalla llena de nieve y be-biendo agua en los vasos del cuarto de baño, que habían la-vado y vuelto a envolver en fundas de papel tantas veces que parecía como si los hubieran lijado. Pero la no-che pasó enseguida y llegó la mañana del eclip-se. Evité los autocares turísticos y cogí un auto-bús de línea que me llevó hasta las afueras de la ciudad. Allí me adentré caminando por una polvorienta carretera secundaria y llegué a un sembrado, donde crecía un cereal del color del maíz que me llegaba a la altura del pecho y que

12

crujía cuando yo avanzaba, mientras sus hojas me producían pequeñas escoceduras en la piel. Y en ese sembrado, a la hora, el minuto y el se-gundo previstos, se hizo la oscuridad. Me tum-bé en el suelo, rodeado por los altos tallos y el suave sonido de los insectos, y contuve la res-piración, experimentando una sensación de la que nunca he sido capaz de librarme por com-pleto, una sensación de oscuridad, inevitabili-dad y fascinación, una sensación que segura-mente habrá tenido la mayoría de los jóvenes desde el comienzo de los tiempos, cuando al estirar el cuello y mirar al cielo vieron que su cielo se desvanecía.

* * * * *

Década y media después, mis sentimientos son igual de ambivalentes, y estoy sentado en el porche del bungaló que he alquilado en Palm Springs, California, cepillando a mis dos pe-rros, oliendo el intenso aroma a canela de los dondiegos de noche y las fuertes bocanadas del cloro de la piscina, que llegan desde el jardín mientras espero que amanezca.

Miro al este, hacia la falla de San Andrés, que atraviesa el centro del valle como un trozo de carne requemado. Dentro de poco el sol es-tallará por encima de esa falla y en el interior de mi vida, como una hilera de coristas de un espectáculo de Las Vegas irrumpiendo en el es-cenario. También mis perros están mirando. Saben que se va a producir un acontecimiento extraordinario. Estos perros son muy listos, te

viaja

EN REACTOR

MIENTRAS

PUEDAS

13

lo aseguro, pero a veces me preocupan. Por ejemplo, estoy quitándoles del morro esa as-querosa pasta amarillenta parecida a queso fundido, a ese queso de encima de una pizza de microondas, y me siento fatal porque sospecho que estos perros (por mucho que sus preciosos ojos negros de chuchos me quisieran hacer creer otra cosa) han andado husmeando de nuevo entre los desperdicios de la parte de atrás de la clínica de cirugía estética, y me atrevería a decir que eso que tienen pegado en el hocico es sebo de liposucción de un yuppie.No he conse-guido averiguar cómo se las arreglan para rom-per las bolsas de plástico rojo para carne, a prueba de coyotes según las leyes de Califor-nia. A lo mejor es que los médicos son unos guarros o unos vagos. O las dos cosas a la vez.

Vaya mundo este.

Te lo digo yo.

Desde dentro de mi pequeño bungaló oigo un portazo en la alacena. Probablemente será mi amigo Dag que estará cogiendo un tentem-pié o alguna cosa dulce para nuestra amiga Claire. O más probablemente —los conozco bien—, un gin-toniccorto. Son sus costumbres.

Dag es de Toronto, Canadá (doble ciudada-nía). Claire de Los Ángeles, California. Y, a pro-pósito, yo soy de Portland, Oregón, pero en es-tos tiempos resulta irrelevante de dónde sea uno porque «todos los centros comerciales tie-nen las mismas tiendas», según dice Tyler, mi hermano pequeño. Los tres somos miembros de la jet setpobre, un grupo internacional enor-me, un grupo del que formo parte, como men-

14

cioné antes, desde los quince años, cuando fui en avión a Manitoba.

Total, que como esta tarde no era buena ni para Dag ni para Claire, han venido a invadir-me la casa para atizarse gin-tonicsy tomar el fresco. Lo necesitaban. Tenían sus motivos.

Por ejemplo, a las dos de la mañana Dag terminó el jodido curro en Larry’s Bar, donde trabaja de camarero, como yo. Mientras vol-víamos andando a casa, me cortó en mitad de la conversación y salió lanzado al otro lado de la carretera, donde hizo un arañazo con una piedra en el capó y el parabrisas de un Cutlass Supreme. No es la primera vez que comete un acto vandálico así. El coche era de color mante-quilla y llevaba una pegatina en el paracho-ques que decía ESTAMOS DESTRUYENDO LA HERENCIA DE NUESTROS HIJOS, un mensa-je que supongo sacó de sus casillas a Dag, que estaba aburrido y nervioso después de ocho horas de trabajar en el McJob («Una mierda de paga, ningún prestigio, ningún beneficio y un negro futuro»).

Me gustaría entender esta inclinación des-tructiva de Dag; por lo demás es un tipo bas-tante considerado, tanto que una vez no se quiso bañar en toda una semana porque una araña había tejido su tela en la bañera.

—No lo sé, Andy —dijo, mientras cerraba de un portazo, entrando con los perros a su zaga, con pinta de mormón renegado de ca-misa blanca, corbata torcida, sobacos mancha-dos de sudor, barba de dos días, calzones grises (no pantalones, «calzones»), y, embistiendo

15

como un alce en celo, hundió la cabeza en el compartimento de los vegetales de mi nevera, del que sacó una botella de vodka barato, en cuya superficie se habían adherido unas ho-jas de lechuga—. No sé si me apetece castigar a un jodido viejo por haberme estropeado el mundo, o si solo me fastidia que el mundo se haya vuelto tan grande. Supera nuestra capa-cidad para contar historias sobre él, y por eso todos andamos fastidiados con tantos pitidos electrónicos incomprensibles y tantas pegati-nas idiotas en los parachoques. —Dio un tra-go a la botella—. En cualquier caso, me siento ofendido.

Serían las tres de la mañana. Dag estaba en pleno ataque de vandalismo, y estábamos sen-tados en las butacas del cuarto de estar miran-do el fuego que ardía en la chimenea, cuando de pronto irrumpió Claire (sin llamar), con su corta melena de un negro visón toda agitada y un aspecto imponente a pesar de lo baja que es, consecuencia de la elegancia que se le ha pegado por trabajar en el estand de Chanel del centro comercial I. Magnin de la zona.

—Menuda cita de mierda —anunció.

Dag y yo intercambiamos miradas significa-tivas. Claire agarró un vaso de una bebida mis-teriosa de la cocina y luego se hundió en el pe-queño sofá, sin preocuparse del desastre que los múltiples pelos de los perros iban a producir en su vestido negro de lana.

—Mira, Claire. Si te resulta demasiado com-plicado hablar del tipo con el que has salido, podrías recurrir a unas marionetas y represen-

mcjob:Trabajo mal pagado, sin prestigio, sin dignidad, sin futuro, en el sector servicios. Considerado frecuentemente como una elección profesional satisfactoria por personas que nunca han tenido ningún trabajo.

16

tar lo que pasó haciéndonos un pequeño nú-mero.

—Muy gracioso, Dag, muy gracioso. Otro vendedor de bonos y otra cena nouvelle cuisinea base de sémola y agua Evian. Y, claro, además se dedica a proteger la vida salvaje. Se pasó toda la noche hablando de trasladarse a Mon-tana y de los productos químicos que va a po-ner en el depósito de gasolina para evitar que todo se eche a perder. No puedo seguir así. Pronto tendré treinta años. Me siento como un personaje de dibujos animados.

Inspeccionó el sencillo mobiliario de mi cuarto, al que únicamente alegraban unas mantas de indio navajo baratas y de poca cali-dad. Luego su expresión se volvió más relaja-da.

—Ese tipo con el que salí también tenía un punto de mezquindad. En la Highway 111, en Cathedral City, hay esa tienda que vende po-llos disecados. Pasábamos por allí en coche y yo me moría de ganas de tener uno porque son muy bonitos, pero Dan (se llamaba así) va y dice: «Mira, Claire, no tienes necesidad de un pollo», a lo que yo dije: «La cuestión no es esa, Dan. La cuestión es que yo quiero un pollo». Y a continuación me empezó a soltar el rollo de que la única razón por la que yo quiero un po-llo disecado es porque quedan muy bien en el escaparate, pero que en cuanto yo tuviera uno empezaría a pensar en cómo deshacerme de él, lo que es bastante cierto. Entonces traté de ex-plicarle que los pollos disecados son como la vida y como las nuevas relaciones, pero mis

JET SETPOBRE:Grupo de personas con tendencia a viajar de forma crónica a expensas de una estabilidad laboral a largo plazo o de una residencia permanente. Tienden a mantener conversaciones telefónicas sin futuro y extremadamente caras con personas que se llaman Serge o Ilyana. En las fiestas acostumbran hablar de tarifas aéreas actualizadas.

17

explicaciones se hundieron a los pocos segun-dos (la analogía parecía demasiado rebuscada) y se produjo ese terrible silencio propio de la raza humana que adoptan los pedantes que creen que están hablando con subnormales. Me entraron ganas de estrangularlo.

—¿Pollos? —preguntó Dag.

—Sí. Pollos.

—No me digas.

—Pues sí te digo.

—Clo clo.

El ambiente se puso tonto y malhumorado a la vez, y al cabo de unas cuantas horas me re-tiré al porche donde estoy ahora, arrancando posible sebo de yuppiede los hocicos de mis pe-rros y contemplando los primeros arreboles del sol que iluminan Coachella Valley, el valle en el que se encuentra Palm Springs. Sobre la coli-na, a lo lejos, distingo la casa en forma de silla de montar de Bob Hope, el cómico, un edificio que se funde con las rocas como un reloj de Dalí. Me noto tranquilo porque tengo a mis amigos cerca.

—Tiempo de pólipos —anuncia Dag cuando llega y se sienta a mi lado, quitando el polvo de salvia del desvencijado suelo de madera.

—Eso sí que es un asco, Dag —dice Claire, sentándose a mi otro lado y poniéndome una manta por encima de los hombros (solo llevo unos calzoncillos).

—No es un asco. Cualquier día de estos, ha-cia el mediodía, deberías echar un vistazo a las aceras próximas al restaurante al aire libre de Rancho Mirage. La gente se quita pólipos como

18

si se tratara de caspa, y cuando los vas pisando al caminar es como si anduvieras sobre una capa de cereales crujientes.

—Chist... —digo yo, y los cinco (no se olvi-de a los perros) miramos en dirección este. Me estremezco y me arrebujo en la manta porque tengo más frío del que había notado, y me pre-gunto por qué todas las cosas parecen inferna-les en estos tiempos: gente con la que sales, trabajos, fiestas, el tiempo... Tal vez se deba a que ya no creemos en el infierno, o a que a to-dos nos prometieron el paraíso en la Tierra, y lo que al final hemos conseguido no merece ser comparado con él.

A lo mejor alguien nos la ha jugado. Quién sabe.

Dag y Claire sonríen mucho, ¿sabes?, como muchas personas que conozco. Pero siempre me he preguntado si no hay algo mecánico o maligno en sus sonrisas porque el modo en que mantienen estirados los labios me parece un gesto un tanto protector, por no decir falso. Mientras estoy sentado con ellos, hago un pe-queño descubrimiento. Encuentro que las son-risas de las que hacen gala en su vida diaria son iguales que las sonrisas de las personas a las que los trileros han desplumado amablemente (pero en cualquier caso desplumado) en públi-co y en una acera de Nueva York, y que debido a las convenciones sociales son incapaces de demostrar su enfado, porque no quieren pare-cer malos perdedores. La idea se desvanece.

El primer resquicio de sol se alza por enci-ma del tono lavanda de la montaña de Joshua,

19

pero nosotros estamos excesivamente a la últi-ma, más de lo que nos convendría, y no pode-mos dejar que el hecho ocurra sin más. Dag se ve obligado a acoger este resplandor haciéndo-nos una pregunta, una siniestra alborada:

—¿En qué pensáis cuando veis el sol? Rápi-do. Antes de pensar demasiado en ello y estro-pear la respuesta. Sed brutalmente sinceros. Claire, tú primero.

Claire capta la intención.

—Verás, Dag, yo veo a un campesino ruso que va en un tractor por un trigal, pero la luz del sol no le favorece, como en una descolorida foto en blanco y negro de un antiguo Life.Y también se ha producido otro fenómeno extra-ño: más que rayos el sol ha empezado a pro-yectar el olor de viejas revistas Life,y el olor está matando su cosecha. El trigo va disminu-yendo mientras nosotros hablamos. El campe-sino se desploma sobre el volante del tractor y llora. El trigo se le seca por envenenamiento histórico.

—Muy bien, Claire. Raro de verdad. ¿Y tú, Andy?

—Déjame pensar un momento.

—Bueno, pues entonces seguiré yo. Cuan-do veo el sol, pienso en una chica australiana que hace surf, tiene dieciocho años, está en al-gún sitio de Bond Beach, y se fija en sus prime-ras marcas de queratosis en la espinilla. Grita para sus adentros y se pone a pensar en el modo de robarle unos valium a su madre. Y ahora, dime, Andy, ¿en qué piensas tú cuando ves el sol?

SOBREDOSIS HISTÓRICA:Vivir en un tiempo en el que parece que pasan demasiadas cosas. Entre los síntomas principales están la adicción a los periódicos, las revistas y los noticiarios de la televisión.

HIPODOSIS HISTÓRICA:Vivir en un tiempo en el que parece que no pasa nada. Entre los síntomas principales están la adicción a los periódicos, las revistas y los noticiarios de la televisión.

20

Me niego a participar en este horror. Me niego a introducir personas en mi visión.

—Pienso en ese sitio de la Antártida que se llama Lake Vanda, donde hace más de dos mi-llones de años que no llueve.

—No está mal. ¿Algo más?

—No, nada más.

Hay una pausa. Y lo que yo no digo es esto: que este también es el mismo sol que me hace pensar en mandarinas regias, en mariposas aturdidas y en carpas perezosas. Y en las estáti-cas gotas de sangre de las granadas que rezu-man por las fisuras de la piel de la fruta que se pudre en la rama del árbol de la casa de al lado; unas gotas que cuelgan como rubíes de su anti-gua fuente de cuero marrón, remitiendo a la intensa fertilidad ovárica del interior.

Este caparazón de impasibilidad también es demasiado para Claire. Rompe el silencio di-ciendo que no es sano vivir la vida como si se tratara de una sucesión de breves y aislados momentos de lucidez.

—O nuestras vidas se convierten en histo-rias, o no hay modo de que podamos vivirlas.

Yo me muestro de acuerdo. Dag se muestra de acuerdo. Sabemos que por eso dejamos nuestras vidas y vinimos al desierto; a contar historias y a hacer que nuestras propias vidas sean historias dignas de contarse.

21

NUESTROS

PADRES

TENÍAN

MÁS

«Desnudarse».

«Hablar solo».

«Mirar el panorama».

«Masturbarse».

Ha pasado un día (bueno, a decir verdad, ni siquiera doce horas) y los cinco vamos tra-queteando por Indian Avenue, en dirección a nuestro picnic de la tarde, arriba en las mon-tañas. Vamos en el viejo Saab sifilítico de Dag, un antiguo modelo rojo encantadoramen-te decrépito de esos que se suben por las paredes de los edificios en los dibujos animados de Walt Disney, y que se man-tiene fijo con palos de pi-rulís, chicle y cinta adhesiva. Y en el coche jugamos a un juego ideado por Claire: decir todas las activi-dades que hace la gente cuando se encuentra sola en el desierto.

«Sacarse fotos desnudos con una Polaroid».

«Recoger basura y desperdicios».

«Hacer pedazos esa basura a tiros».

—Oye —protesta Dag—, es un modo de vi-vir, ¿o no?

22

El coche sigue perfectamente.

—A veces —dice Claire, mientras pasamos por delante del centro comercial I. Magnin donde trabaja—, tengo una sensación extraña cuando miro las oleadas interminables de gen-te de pelo gris que arrambla con las joyas y los perfumes. Noto como si estuviera mirando una mesa enorme rodeada por cientos de niños glotones que son tan maleducados y están tan impacientes que ni siquiera pueden esperar a que preparen la cena. Tienen que agarrar a los animales vivos de encima de la mesa y comér-selos directamente.

Vale, vale. Es una opinión cruel y tenden-ciosa de lo que verdaderamente es Palm Springs: una ciudad pequeña donde los viejos intentan volver a comprar su juventud y as-cender unos pocos peldaños de la escala social. Como se suele decir, derrochamos la juventud para conseguir la riqueza, y la riqueza para re-cuperar la juventud. Este sitio tampoco está tan mal, y resulta indudablemente encanta-dor... Oye, bien mirado, me gusta vivir aquí.

Pero el sitio hace que me preocupe.

* * * * *

En Palm Springs no hay clima, como en la tele. Además, tampoco hay clase media, y en ese sentido el lugar es medieval. Dag dice que cada vez que en el planeta alguien usa un clip para sujetar unos papeles, un suavizante para la ropa o ve una reposición de Hee Hawen la tele, alguno de los residentes en el Coachella Valley

EL AMOR

A LA

CARNE

IMPIDE

CUALQUIER

CAMBIO

AUTÉNTICO

23

se embolsa un centavo. Probablemente tenga razón.

Claire se ha dado cuenta de que aquí los ri-cos pagan a los pobres para que les quiten las espinas a sus cactus.

—También me he fijado en que tienden a li-brarse de las plantas de sus casas más que a cuidarlas. Dios santo. Imaginad cómo son sus hijos.

Pese a todo, los tres hemos decidido vivir aquí porque esta ciudad es sin duda un santua-rio silencioso frente a la vulgaridad de la vida de la clase media. Y eso que no vivimos en las zonas más elegantes de la ciudad. Da lo mismo. Aquí hay zonas donde si uno ve brillar algo en una mancha de césped de Bermudas, puede asegurar que se trata de un dólar de plata. Donde vivimos nosotros, en esos pequeños bungalós que comparten el mismo jardincillo y la piscina en forma de riñón, un brillo en la hierba significa una botella de whiskyrota o una bolsa de un ano artificial que ha consegui-do escapar al guante de goma del que recoge la basura.

* * * * *

El coche toma una larga recta que lleva a la au-topista, y Claire abraza a uno de los perros que ha asomado la cabeza entre los dos asientos de-lanteros. Es una cabeza que ahora se humilla educada, aunque pida atención de un modo insistente. Claire le alecciona mirando sus dos ojos de obsidiana.

BAJOFONDISMO HISTÓRICO:Frecuentar restaurantes baratos, zonas industriales abandonadas, aldeas —lugares donde parece que no pasa el tiempo—, para experimentar alivio cuando se regresa al «presente».

24

—Mira, precioso. No tienes que preocupar-te por tener una moto para la nieve, o cocaína, o una tercera residencia en Orlando, Florida. Está bien. No te preocupes. Lo único que quie-res es que te acaricie un poco la cabeza.

Mientras le suelta el discurso, el perro tiene la expresión alegre y servicial de un botones de hotel en un país extranjero que no entiende ni una palabra de lo que le dices, pero que sigue esperando la propina.

—Muy bien. No tienes que preocuparte de todas esas cosas. ¿Y sabes por qué? —El perro estira las orejas ante el tono de voz, dando la impresión de que entiende. Dag insiste en que todos los perros hablan secretamente en inglés y suscriben los principios morales y las creen-cias de la Iglesia Unitaria, pero Claire sostiene que no porque, según dice, cuando estaba en Francia se dio cuenta de que los perros habla-ban francés—. Porque todos esos objetos se po-drían rebelar y pegarte en el morro. Lo único que te recuerdan es que te has dedicado toda la vida a coleccionar cosas. Y a nada más.

Llevamos unas vidas insignificantes en la periferia; somos unos marginados y hay mu-chas cosas en las que decidimos no participar. Queríamos silencio y ahora tenemos ese silen-cio. Llegamos aquí llenos de picores y granos, con el colon tan lleno de nudos que creíamos que nunca se nos volverían a mover las tripas. Nuestro metabolismo había dejado de funcio-nar, atascado por el olor de las fotocopiadoras, los ambientadores, el papel continuo y por la tensión constante de unos trabajos sin interés

VIAJE VACUNADO EN EL TIEMPO:Fantasear que se viaja hacia atrás en el tiempo, pero solo con las vacunas adecuadas.

BRASILIFICACIÓN:La separación creciente entre ricos y pobres, y la consiguiente desaparición de las clases medias.

25

realizados a regañadientes y sin el menor reco-nocimiento. Teníamos impulsos invencibles que nos llevaban a confundir el comprar cosas con la creatividad, o tomar tranquilizantes, y a convencernos de que bastaba con alquilar un vídeo los sábados por la noche. Pero ahora que vivimos aquí, en el desierto, las cosas marchan mucho, muchísimo mejor.

27

BASTA YA

DE

RECICLAR

EL PASADO

En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, los demás borrachuzos se enfadan mucho contigo si no vomitas en público. Y por «vomitar» en-tiendo soltarlo todo, sacar a la luz esos cestos podridos de fetos fermentados y los instrumen-tos para matar que yacen en el fondo de nues-tros lagos personales. A los miembros de Alco-hólicos Anónimos les gusta escuchar relatos de terror que cuenten hasta qué punto te has hundido en la mierda, y que lo más bajo no es suficiente-mente bajo. Las historias de malos tratos conyugales, desfalcos e in-continencia en público son especialmente apreciadas. Sé esto porque yo mismo he asisti-do a esas reuniones (los detalles espeluznantes de mi propia vida seguirán en fecha próxima) y he visto el proceso de autoflagelación en direc-to; y me he enfadado por no tener relatos de perversiones lo suficientemente sórdidos que compartir con los demás.

«Cuando tosas nunca tengas miedo de sol-tarles a los espectadores un trocito de pulmón

28

enfermo —me dijo una vez un hombre que es-taba sentado a mi lado en una reunión, un hombre con la piel como la corteza medio cru-da de una tarta y que había criado a cinco hijos que ya no respondían a sus llamadas de teléfo-no—. ¿Cómo se va a ayudar a sí misma la gen-te si no puede apropiarse de un fragmento de tu propio horror? La gente quiere ese pequeño fragmento, lo necesita. Ese trocito de pulmón hace que los suyos les den menos miedo». To-davía ando buscando una descripción de una narrativa que sea tan vital como esta.

Así que, inspirado por las reuniones de Al-cohólicos Anónimos, he iniciado una política de la narración de mi propia vida, una políti-ca de «relatos para dormir» que Dag, Claire y yo compartimos. Es sencilla: nos inventamos las historias y nos las contamos unos a otros. La única regla es que no se permiten interrupcio-nes, exactamente como en Alcohólicos Anóni-mos, y que al final no están permitidas las críti-cas. Esta atmósfera acrítica nos viene bien porque a los tres nos cuesta mucho revelar las emociones. Una cláusula de este tipo era el único modo de podernos sentir seguros entre nosotros.

Claire y Dag se entregan al juego como pati-tos lanzándose a un arroyo.

—Creo firmemente —dijo Dag una vez, al principio, hace meses— que todo el mundo tiene un secreto profundo y oscuro que jamás revelará a nadie mientras viva. Ni a su mujer, ni a su marido, ni a su amante, ni a su confe-sor. Nunca.

LA TIERRA

NO ES

UN DOCUMENTO

29

»Yo tengo mi secreto. Vosotros tenéis el vuestro. Sí, lo tenéis..., lo noto en cómo son-reís. Ahora estáis pensando en ese secreto. Venga, escupidlo. ¿Cuál es? ¿Lo hiciste con tu hermana? ¿Te la meneaste en grupo? ¿Probas-te la caca para ver a qué sabía? ¿Te acostaste con un desconocido y te apetece acostarte con más? ¿Traicionaste a un amigo? Contádmelo. Estáis en disposición de ayudarme y ni siquiera os dais cuenta.

* * * * *

De todos modos, hoy nos vamos a contar rela-tos para dormir en el picnic, y en Indian Ave-nue damos la vuelta hacia la autopista 10 para dirigirnos al oeste, circulando en el antiguo y miserable Saab rojo, con Dag al volante infor-mándonos de que, de hecho, los pasajeros no tanto «viajan» en su cochecito rojo como «ha-cen de motor»:

—Nosotros hacemos de motor camino de nuestro picnic en el infierno.

El infierno es la ciudad de West Palm Springs Village —una película de dibujos ani-mados de los Picapiedra desteñida y defoliada de una ciudad residencial sin terminar de los años cincuenta—. La ciudad descansa sobre una colina donde hace un calor asfixiante, unos kilómetros más arriba del valle, y domina el nudo de aluminio brillante de la autopista 10, cuyos dos carriles salen de San Bernardino, al oeste, y en dirección a Blythe y Phoenix, al este.

30

En una época en que casi todo el terreno edificable ha sido esquilmado y construido, West Palm Springs Valley es una auténtica ra-reza: unas ruinas modernas casi desiertas, si se exceptúan unas cuantas almas animosas en ca-miones con remolque Airstream y caravanas, que nos miran con desconfianza al llegar al cuerpo de guardia de la ciudad que nos da la bienvenida, es decir, a una estación de servicio Texaco abandonada, rodeada por una red me-tálica y por hileras de palmeras Washingtonia renegridas que parecen que les hayan echado defoliante. El ambiente recuerda vagamente el estudio para rodar una película de la guerra de Vietnam.

—Uno tiene la impresión —dice Dag cuan-do pasamos por delante de la estación de servi-cio a la velocidad de un coche fúnebre— de que allá por 1958, Buddy Hackett, Joey Bishop y un grupo de tipos que actuaban en Las Vegas se juntaron para hacerse con este sitio, pero uno de los inversores clave se largó de la ciu-dad y todo esto quedó muerto.

Pero en realidad el sitio no está muerto del todo. De hecho, viven en él unos cuantos va-lientes que tienen una vista espléndida del par-que eólico de más abajo que bordea la autopis-ta: cientos de miles de hélices montadas encima de postes y apuntando al Mount San Gorgonio, uno de los sitios más ventosos de Norteamérica. Concebido como alternativa ener-gética después de la crisis del petróleo, este par-que eólico tiene unas hélices tan grandes y po-tentes que podrían cortar a un hombre en dos.

31

32

para ocultarme, para ser genérico. Para camu-flarme.

* * * * *

Total, que después de recorrer las calles sin ca-sas, Claire elige el cruce de las avenidas Cot-tonwood y Sapphire para nuestro picnic, no porque allí haya algo (que no lo hay, es mera-mente una carretera de asfalto destrozado a la que reclaman matas de salvia y creosota), sino más bien porque, «si se intenta de verdad, casi es posible notar lo optimistas que se sentían los promotores cuando bautizaron este sitio».

La puerta trasera del coche se abre. Aquí co-meremos las pechugas de pollo, el té frío, y re-cibiremos con una felicidad exagerada los tro-zos de palo o de piel de serpiente que traigan los perros. Y nos contaremos unos a otros las historias para dormir bajo el sol ardiente que resuena en los oídos cerca de los solares vacíos en los que, en un universo alternativo, todavía se levantan las encantadoras casas del desierto de estrellas de cine como William Holden y Grace Kelly. En esas casas mis dos amigos, Dag-mar Bellinghausen y Claire Baxter, serían más que bienvenidos para darse un baño en la pis-cina, cotillear y tomar unas copas de ron muy frío, del color de una puesta de sol en Ho-llywood.

Pero eso pasa en otro universo, no en este universo. Aquí nosotros tres nos limitamos a terminar con la comida preparada en un terre-no que es estéril —el equivalente de un espa-

33

cio en blanco al final de un capítulo—, y tan vacío que todos los objetos situados en su piel ardiente y anhelante se convierten en una iro-nía. Y aquí, bajo el enorme y blanco sol, miro a Dag y Claire, que hacen como si vivieran en ese otro y más acogedor universo.

35

NO SOY

UN

OBJETIVO

DE MERCADO

Dag dice que él es una lesbiana atrapada den-tro del cuerpo de un hombre. Imagínatelo. Al verle fumar un pitillo con filtro en pleno desierto, con el sudor de la cara evaporándo-sele en cuanto se forma, mientras Claire ju-guetea con los perros incitándolos con trocitos de pollo en la puerta trasera del Saab, recuer-do aquellas fotos Kodak descoloridas, sacadas hace décadas y encontradas dentro de ca-jas de zapatos en cualquier desván. Ya se sabe cómo son: amari-llentas y casi veladas, siem-pre con un co-che muy gran-de al fondo y gente vestida como si fue-ra a la última moda. Cuando se ven ese tipo de fotos, uno no puede sino asombrarse de lo encantadores, tristes e inocentes que resultan todos los momentos de la vida cuando que-dan registrados por el obturador de una cá-mara, pues en aquel momento el futuro toda-vía es una incógnita y aún no nos ha hecho daño, y porque durante aquel breve momen-to nuestra pose se consideró sincera.

36

Mientras miro a Dag y Claire, que matan el tiempo en el desierto, también me doy cuenta de que la descripción de mí mismo y de mis amigos ha sido ligeramente vaga hasta el mo-mento. Procede, por tanto, una descripción algo más amplia de ellos y de mí mismo. Es el momento para el análisis individual.

Empezaré con Dag.

El coche de Dag se detuvo junto al escalón de mi bungaló hace cosa de un año, con sus matrículas de Ontario cubiertas de una capa de barro color mostaza de Oklahoma y de insectos de Nebraska. Cuando abrió la puerta cayeron al suelo varios objetos, entre ellos un frasco de perfume Chanel Crystalle, que se rompió. («A las bolleras solo les gusta el Crystalle, ya sabes. Muy fresco. Deportivo»). Nunca conseguí ave-riguar para qué era el perfume, pero desde aquel día la vida aquí se ha vuelto más intere-sante.

Poco después de que llegara Dag le encon-tré un sitio en el que vivir —un bungaló vacío entre el mío y el de Claire— y le conseguí tra-bajo conmigo en Larry’s Bar, donde rápida-mente se hizo cargo de la situación. Una vez, por ejemplo, apostó cincuenta dólares conmi-go a que sería capaz de convencer a los clientes habituales —una deprimente hez constituida por Zsa Zsa Gabor fracasadas, ciclistas de baja estofa que destilan ácido en las montañas y sus chicas ciclistas medio putas con tatuajes verde pálido de su pandilla en los nudillos, y caras con el espantoso cutis de maniquíes abandona-dos y descoloridos por la lluvia— para que can-

37

taran con él antes de la hora de cerrar It’sa Heartache,una horripilante canción de amor escocesa extrañamente pasada de moda que nunca habían quitado de la máquina de discos. La idea era tan idiota que no merecía tomarse en consideración, así que, claro está, acepté la apuesta. Unos minutos después estaba yo en la entrada poniendo una conferencia debajo del anuncio de la punta de flecha india cuando de repente oigo dentro del bar los desafinados gemidos y bramidos de la multitud, acompaña-dos del balanceo de los pelos muy cortados y de los brazos edematosos y cerúleos de los ci-clistas tratando de llevar el ritmo de la canción. No sin admiración le entregué a Dag sus cin-cuenta dólares, mientras uno de esos horribles ciclistas le daba un abrazo («¡Adoro a este tipo!»), y luego vi que Dag se metía el billete en la boca, lo masticaba un poco y después se lo tragaba.

—Oye, Andy. Dime lo que comes y te diré quién eres.

* * * * *

La gente se muestra cautelosa con Dag la pri-mera vez que se lo encuentra, con el mismo impulso visceral que los que viven en las pra-deras se muestran cautelosos con el sabor del agua de mar cuando la prueban por primera vez en una playa.

—Tiene cejas —dice Claire cuando lo des-cribe por teléfono a una de sus numerosas her-manas.

38

Dag trabajaba en publicidad (en marketing,de hecho) y vino a California desde Toronto. Una vez que estuve en esta ciudad, me dio la impresión de la eficiencia y el orden de unas Páginas Amarillas vivas y en tres dimensiones, salpicada de árboles y con venas de agua fría.

«No creo que fuera un tipo agradable. En realidad, yo era uno de esos pijos a los que ves todas las mañanas en el distrito financie-ro conduciendo un coche deportivo con el te-cho bajado y una gorra de béisbol en la cabe-za, encantados y satisfechos de lo decididos y perfectos que parecen. Yo me sentía emociona-do y halagado, y notaba que tenía no poco po-der al pensar que la mayoría de los fabricantes de artículos que estaban de moda en el mun-do occidental me consideraran su objetivo de mercado más deseable. Pero a la más leve pro-vocación estaba dispuesto a disculparme por mi vida profesional, por cómo trabajaba de ocho a cinco delante de la terminal de un or-denador que licua el semen, realizando tareas abstractas que esclavizaban indirectamente al Tercer Mundo. Pero luego, escucha bien, cuan-do llegaban las cinco de la tarde, enloquecía. Me hacía mechas en el pelo y bebía cerveza fa-bricada en Kenia. Llevaba pajarita y escuchaba rockalternativo y me perdía en el barrio más intelectual de la ciudad».

En fin, que el relato de por qué Dag vino a Palm Springs me da vueltas en la cabeza en este momento, de modo que continuaré con una reconstrucción realizada a partir de las propias palabras de Dag, escuchadas durante el

CICLISTA EN CIERNES

39

año anterior en noches tranquilas mientras atendíamos a los clientes del bar. Empezaré con lo que me contó una vez de cuando traba-jaba y padecía el «Síndrome del edificio enfer-mo»:

«Aquella mañana no abrieron las ventanas del edificio de oficinas donde trabajaba, y yo