6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Spanisch

En este libro se amplía la visión histórica a partir de contribuciones de la Geografía en los procesos de Territorialidad en el siglo XIX y en la región del Centro Sur Oeste de la Pampa Bonaerense. Incorpora la Historia oral no escrita de los pueblos indígenas y el análisis retrospectivo de la Geografía física y humana. Interpela parcialmente una tradición literaria e histórica, así como también aporta datos inéditos. Estos los incluye en la contextualidad desde un enfoque interdisciplinario. Sobre todo se enfoca en el caso de Bolívar y su zona de influencia, dada la importancia de este sitio en los procesos histórico-geográficos analizados.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Graciela A. Waks

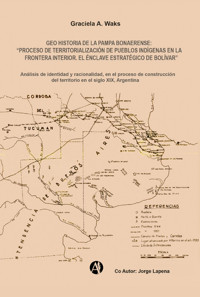

Geo historiade la pampabonaerense

PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓNDE PUEBLOS INDÍGENAS EN LA FRONTERA INTERIOR. EL ENCLAVE ESTRATÉGICODE BOLÍVAR

Análisis de identidad y racionalidad,en el proceso de construcción del territorio,en el siglo XIX, Argentina

Editorial Autores de Argentina

Waks, Graciela Alicia

Geo historia de La Pampa Bonaerense / Graciela Alicia Waks. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-761-212-7

1. Geografía de la Provincia de Buenos Aires . 2. Geografía Histórica. I. Título.

CDD 911

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Diseño de maquetado: Eleonora Silva

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723.

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

DEDICADO A MIS HIJOS: CONRADOY BRUNO BELLOMO.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

A MIS PADRES, QUE ME INTERESARON EN LA TEMÁTICA CON LA LITERATURA DISPONIBLE Y ME INCENTIVARON A LEER, INTRODUCIENDOME EN LAS SALIDAS DE BUSQUEDA Y RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCTOS Y RUGOSIDADES.

A MI TÍO GUSTAVO “CHACHO” WAKS, QUE EN 1970, ME ENVIÓ UN CROQUIS DE ANTIGUAS RASTRILLADAS Y ME INCENTIVÓ A QUE “LE PUSIERA LETRA”.

A MI TÍA TERESA, MI HERMANO ALBERTO Y FLÍA QUE SIEMPRE ME APOYAN.

AL DR. JORGE LAPENA, PORQUE CON SU GUÍA, ORIENTACIÓN, PACIENCIA Y SABIDURÍA, ME DIRIGIÓ PARA PLASMAR LA IDEA EN ESTA OBRA.

Índice

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

Capítulo I

“CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL.APROXIMACIÓN A CONCEPTOS CLAVES EN LA IDENTIDAD CULTURAL DEL TERRITORIO”

La cultura como componente del paisaje

Territorio

Territorio-Territorialidad-Territorialización

¿Cuál es el concepto más pertinente para denominar a los pueblos indígenas?

NACIÓN Y GRUPOS ÉTNICOS VINCULADOS A UN TERRITORIO

ETNIA

PUEBLO

USO MODERNO DEL TÉRMINO NACIÓN-ESTADO

Surgimiento de los Estados nacionales en América Latina

EL PARTICULAR CASO DE BOLÍVAR EN EL CONTEXTO DE LA ARGENTINA PRE-EXPORTADORA

Capítulo II

“ANTECEDENTES GEOHISTÓRICOS DE LA BATALLA DE SAN CARLOS”

Co autor: Dr. Jorge LAPENA

¿Desierto deshabitado? ¿O Progreso con un nuevo sistema de Producción?

ETAPAS DEL POBLAMIENTO

1. Primera Etapa: Desde Aproximadamente 20.000 años A.P – hasta llegada de los européos (1534)

2. Segunda Etapa. Desde la llegada de los européos hasta las campañas militares (1534-1879)

LAS ETNIAS ORIGINARIAS, SU IDENTIDAD, DIFERENCIACIÓN COMO PUEBLO NACIÓN Y EL USO DE RECURSOS

PROCESOS DE CAMBIOS EN LA REGIÓN

La introducción del caballo

GUERRA A MUERTE Y LUCHAS DE SANGRE

Sincrónia en el occidente Bonaerense…

SALINAS GRANDES COMO CENTRO EQUIDISTANTE Y ESTRATÉGICO

LAS AGUADAS COMO RECURSO NATURAL VITAL PARA EL PROYECTO MAPUCHE EN LAS PAMPAS

Laguna Quemhuimn o Quenehuim

La laguna Pichi Carhué

Laguna La Peligrosa

Lagunas Las Acollaradas

Laguna Cobilo (Co Vilú)

Laguna Cabeza del Buey (Lonco Gueyú)

Médanos y Jagüeles del Deseado o médanos de la sed

Laguna El Tordillo

Arroyo Salado (Chadileo)-Vallimanca (Hualli Mañqué)

Laguna Blanca Grande “Tenemeche”, o Santiago Apóstol

APORTES DE LA HISTORIA TOTAL A LA HISTORIA LOCAL DE BOLÍVAR

Capítulo III

“APORTES DEL MEDIO FÍSICO AL ANÁLISIS GEOHISTÓRICO DEL TERRITORIO”

PAISAJE NATURAL Y PAISAJE CULTURAL EN EL SIGLO XIX

EL PAISAJE NATURAL DESDE UNA VISION RETROSPECTIVA

CONCEPCIÓN DE LÍMITES Y FRONTERAS CON APORTES DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA Y OTROS

RELACION ENTRE EL PAISAJE DESCRIPTO EN MARTÍN FIERRO Y EL OTRORA PAISAJE NATURAL DE BOLÍVAR.

EL “INDIO” Y EL “GAUCHO”, AGENTES SOCIALES EXCLUYENTES DE LA PAMPA EN EL SIGLO XIX

FRANCISCO HERMÓGENES RAMOS MEJÍA ROSS (O MEXÍA)

TERRITORIALIZACIÓN OCCIDENTAL DE BUENOS AIRES Y DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA REGIÓN MAPUCHE DE SALINAS GRANDES

FUERTES Y FORTINES

LA FRONTERA OESTE EN 1869

EL TERRITORIO DEL ACTUAL PARTIDO DE BOLÍVAR Y SU ZONA INMEDIATA DE INFLUENCIA, EN EL DEVENIR HISTÓRICO

CAPÍTULO IV

“LA GEOPOLITICA EN LA AMPLIA Y COMPLEJA FRONTERA ENTRE DOS PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN”

JUAN CALFUCURA - PACTO CON EL GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS Y CON JUSTO JOSÉ DE URQUIZA

SAN CARLOS COMO HITO DE LA ESTRATEGIA DE JUAN CALFUCURA

EL LINAJE DE CATRIEL

SAN CARLOS. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN POLÍTICO TERRITORIAL

EL GRAN MALÓN DE 1872

La Batalla de San Carlos (8 de marzo de 1872), según lo cuentan los winkas

LA MUERTE DE CALFUCURA

EL OCASO DE PINCEN; EL MISTERIO…

VINCULOS GEOHISTORICOS ENTRE LA ARAUCANIA CHILENA Y LA PAMPA BONAERENSE

LA DESTERRITORIALIZACION FINAL

CAPÍTULO V

“Recontextualización y reconstrucción de la Historia y Geografía Local”

LO HISTORICO, A PARTIR DE INTEGRAR OTRAS VOCES Y FUENTES.

LA TRIBU DEL CACIQUE ANDRÉS RANINQUEO EN TERRITORIO HOY BOLIVARENCE

LO GEOGRAFICO, A PARTIR DE REPENSAR OTRA CONFIGURACION TERRITORIAL.

NUEVOS FORTINES EN LA ETAPA EXPANSIONISTA DE BUENOS AIRES

LA TERRITORIALIZACIÓN BLANCA Y LA DESTERRITORIALIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LA ESTANCIA COMO NUEVO COMPONENTE DEL TERRITORIO OCUPADO POR BUENOS AIRES

EL FERROCARRIL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

EL TELÉGRAFO CONSOLIDANDO LA TERRITORIALIZACIÓN

LA ZANJA DE ALSINA COMO PARADIGMA DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA “CIVILIZACIÓN”, Y LA CONSECUENTE DESTERRITORIALIZACION DE LA “BARBARIE”

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Existe otra mirada, existe otra parte de la historia, existe “la otra historia”

Eso es lo que dicen ustedes!

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO

La investigación excede lo histórico y se nutre de las contribuciones de otras ciencias, especialmente la Geografía. Si bien se aborda el pasado desde la Historia Total, se lleva adelante un análisis geo-histórico con aportes de otras ciencias, como por ejemplo la arqueología, la antropología y la literatura.

Los grandes cambios tras décadas de contienda bélica son asumidos al cabo de las denominadas “campañas al desierto”. No obstante, existen hechos y procesos que han sido omitidos o manipulados, hasta por ejemplo el resultado de una batalla tan importante como San Carlos.

Los pueblos mapuches representaron la última civilización originaria en ser dominada en Sudamérica, y a diferencia de otras etnias, se organizaron en una confederación que integró varias comunidades y extendió su territorio mediante pactos, aún en contextos de apropiación de tierras en el interior pampeano. Distintos gobiernos centrales debieron firmar acuerdos y tratados de paz, al menos hasta la batalla de Cepeda (1859), la cual precipitaría con firmeza la idea de ocupar económicamente el espacio pampeano ubicado en el Occidente del río Salado Bonaerense.

En este contexto, la frontera interior se situó hasta la línea de fortines que incluía Bolivar. Lugar que no debe ser meramente analizado por los contactos entre los rifles del Ejército y las lanzas mapuches, sino por su valor geoestratégico. En igual sentido otros lugares, rutas y postas que configuraron un territorio vital para la sobrevivencia. Quien lo dominara tendría el éxito directo sobre la pampa bonaerense. Por ende, el ocaso no es estricto en 1872. Recién entre 1877 y 1879 el control será a favor del Gobierno de Buenos Aires y comenzará el despliegue de la campaña final hacia los confines patagónicos.

Ganar la frontera del Río Salado y después la ruta entre Bolívar, Guaminí y Salinas Grandes (La Pampa) era el cometido estratégico de ambos lados. La confederación mapuche había integrado cultural y territorialmente a varios pueblos desde la Patagonia Andina hasta la Pampa Bonaerense. Pero, esta última área también comenzó a ser de interés primario en la antesala de la proyectada “Argentina Agroexportadora”.

De esta manera, las contribuciones de la Geografía permitieron redescubrir por qué era fundamental un lugar o ruta, y no otro; y qué tan ciertos eran los testimonios legados oralmente de generación en generación. Esto porque rara vez la Historia les ha otorgado suficiente confiabilidad. Así, mediante técnicas con sentido holístico, varios mitos, leyendas o versiones pudieron corroborarse e integrar una sustentada reconstrucción de los hechos.

Además de hechos, el trabajo ponderó procesos, no tan tangibles para la Historia. Los procesos de territorialización aquí abordados parten desde una diferenciación entre pueblos originarios aliados y otros enfrentados, al igual que en los objetivos y metas trazadas. A su vez, también se exalta un alto desarrollo e integración cultural del pueblo mapuche, capaz de intercambiar recursos, entablar pactos, distribuir dominios y habilidades invisibilizadas en las crónicas literarias.

En sí la Historia habla de la caza, el trabajo con el cuero, el arreo de vacunos y cierto trueque o intercambio, pero rara vez se ha visto que estas actividades de subsistencia y desarrollo se las vinculara con el marco físico, es decir, con la Geografía. Son carentes las producciones de rigor científico, y mucho más las literarias que integren distintas variables. Hasta el presente puede cotejarse cómo las rutas mapuches desde Patagonia al Río Salado Bonaerense o a la actual ciudad de San Carlos de Bolivar concretamente han sido tomadas en cuenta para su coincidencia con las líneas de ferrocarril –exlínea General Roca-, rutas -65, 60 y 152, por ejemplo- y poblaciones importantes entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa, e inclusive emprendimientos económicos, como los situados en los complejos turísticos de Las Encadenadas o la extracción de sal en cercanías de Guatrache (antiguas “Salinas Grandes”, centro político donde residía el Cacique Calfucurá).

Por último, estos aportes, que en gran parte revalidan testimonios de descendientes mapuches demuestran más definidamente los límites territoriales y sobre todo, respaldan el sentimiento y arraigo de varias generaciones cuya identidad, idiosincrasia y proyecto de vida fue excluido de la Historia y la Literatura, y por ende, del colectivo imaginario de la sociedad. Lo ocurrido en 1872 y lo narrado a expensas del interés particular del Gobierno de Buenos Aires, exhibe un claro ejemplo de una deformación de la Historia y de la tergiversación de cómo se consolidó el territorio interior argentino. No hubo lugar a la coexistencia o integración, pese a que como éste libro lo manifiesta, se pudo haber logrado.

También hay que incluir a esta Historia Local y Regional en un contexto más general. En la perspectiva geográfica, lo sucedido en Chile, tras la denominada “Pacificación de la Araucania” da cuenta que tarde o temprano se borraría del mapa a quienes no articularan con el proyecto agrominero exportador en Latinoamérica, es decir, con el Neocolonialismo orquestado desde Europa. Y no por mera casualidad, también los gauchos bonaerenses fueron sometidos y obligados a pelear en esa frontera interior, tal como lo relata José Hernández en su “Martín Fierro”. Y valga la coincidencia, fue en 1872, y también en la zona de fortines de Bolivar, aunque narrado más indirectamente por las difíciles circunstancias políticas de la época.

Al cabo de la lectura de este libro se pretende haber despertado alguna curiosidad e incentivar reconceptualizaciones más allá de los hechos. Es vital una revisión metodológica, es decir, un análisis integral en la perspectiva espacio-temporal. Y este con una finalidad última y primordial como es la reivindicación de un pasado cultural y territorial que repare heridas históricas.

INTRODUCCIÓN

Existe una postura de casi desconocimiento de la historia de los pueblos originarios que habitaban el occidente bonaerense del río Salado. Prácticamente no se hace hincapié en que consideraban a la tierra como fuente fundamental para la vida, ya que era proveedora de los recursos de su pueblo-nación. Se infirió en primera instancia, que estos pueblos, consideraban a “sus tierras” no como propiedad privada, sino como parte indispensable de lo que permitía dar continuidad a su propio pueblo es decir, como patrimonio común de su cultura. La tierra en una primera aproximación, es para sus culturas, la madre que da origen a la vida (inclusive a su propia comunidad), pues les proveía de recursos esenciales para poder dar continuidad al pueblo y a sus generaciones futuras. Y ellos apenas modificaban su espacio, en pos de darle vida a su propio pueblo, y también contemplando su continuidad. Pero para ello, también es preciso reconocer que los pueblos occidentales no constituyeron una unidad homogénea; necesidad que propone también una revisión a los tradicionales enfoques críticos.

Sin embargo, a partir de la conquista europea en los territorios americanos, (que incluye hoy la Argentina), se cambia el sentido de valor de las tierras indígenas como espacio vivido. Se pasa de un valor del territorio para la vida, hacia un valor de las tierras como propiedad económica de quienes las consiguen con una fuerte connotación y justificación jurisdiccional, de acuerdo a un marco político-territorial definido desde el gobierno central sito en Buenos Aires. La sociedad europea en un principio, y criolla después, para amoldar la tierra como su territorio, en el sentido de Estado Nación Occidental, despoja entonces a sus antiguos habitantes. Esto en pos de lo que ellos denominan “civilización” y para que así desaparezca la “barbarie”.

La historia de los pueblos preexistentes a la llegada de los europeos a América (y del otrora terruño del actual Partido bonaerense de Bolívar en particular), viene ocurriendo antes de todo lo reconocido por la mayoría de la población local. Así esta investigación se centra en aquel pasado atendiendo a su reconsideración por parte de los futuros docentes del área de las ciencias sociales; y de geografía e historia en particular.

En ese marco este trabajo propone estudiar los procesos espaciales de construcción del territorio en el Oeste y Centro Sur Oeste de la Provincia de Buenos Aires a través de un enfoque geo-histórico. Es decir, se intentará entender la organización actual del territorio al abordar el estudio de su pasado, bajo una perspectiva holística con introducción de fuentes y técnicas inéditas, o poco empleadas por la literatura abocada a temas afines.

Nos ocupamos de este tema, porque hay mucho escrito desde lo histórico, pero no desde la mirada del territorio y su espacialidad, ni tampoco desde una visión integral de una “Historia total”. Por ello la propuesta es la de estudiar los procesos geográfico-regionales con un enfoque histórico, es decir, poder entender la organización actual del territorio a través del estudio de su pasado.Para entender la totalidad del “objeto geográfico”, se deben analizar los procesos históricos y culturales que determinaron las características y transformaciones del territorio. Así es que se ha intentado abordar un tema que pudiera generar aportes, desde el enfoque de la Geografía, a los cambios territoriales que modificaron la cotidianeidad de los pobladores de las culturas originarias precolombinas. Principalmente hace dos siglos el Estado Argentino sentó una visión liberal u oficial, y por ende modificó el espacio ocupado por las culturas originarias y en la Historia escrita, omitiendo y tergiversando los hechos y procesos que ocupan la segunda mitad del siglo XIX en esta investigación.

Se intentará mostrar, las diferentes concepciones culturales y la variación temporal y contemporal del objeto de la territorialidad. Pero no sólo con un estudio que intente abordarlo científicamente, sino también, intentado lograr una nueva mirada que implica el conocer otra visión de la realidad, para que se complete sin ocultamientos, en muchos casos oportunistas. Concepción que puede atribuirse popularmente como “la otra parte de la historia”; o la que se omite contar o en todo caso se desconoce; y tan solo a veces se manifiesta carentemente en versiones folkloristas o literarias, más afines a novelas, que por ende no revisten fidelidad de fuentes y contrastación metodológica.

Además de esta inquietud inicial, se pretende describir los procesos temporo-espaciales de los “indígenas” o aborígenes, que habitaban en estas tierras; de las cuales se consideraban parte, a la que debían su identidad y podían obtener los recursos para la subsistencia de su pueblo (aunque no disponían de documentación alguna que acreditaran su propiedad), o hasta un comercio con una lógica distinta a la del Proyecto agroexportador que se orienta por entonces a Europa.

Se selecciona un estudio de caso cuya finalidad es explorar tanto en documentos como en trabajos de campo para así hallar vestigios de usos del suelo y organización territorial del pasado; y así determinar patrones de asentamientos o acampes en rutas de pueblos originarios También para considerar que recurso o lugar el hombre blanco descubre como preciado, y poco a poco gana su control, y así va modificando el ambiente que hoy dista de asemejarse al que dominó el siglo XIX. En este caso se considerarán los cambios ocurridos tras una serie de procesos que se denominan aquí TDR (territorialización, desterritorialización y reterritorialización).

La observación actual de los paisajes naturales y culturales del entorno del Partido de Bolívar, permite definir retroactivamente como eran las unidades territoriales. Esto implica definir con cierta coherencia morfológica y funcional los otrora usos de suelo de indígenas; por otro lado las regiones con expansión del dominio territorial del Gobierno de Buenos Aires, como son las líneas de aguadas, y cerca de estas, las líneas de fortines. Sin embargo, como se dijo anteriormente, para entender la totalidad del “objeto geográfico” o territorio como es actualmente, deben de estudiarse los hechos históricos determinantes en la elaboración de las características y las transformaciones del sistema geográfico o geo histórico, o del geosistema en general. Esto implica analizar el paisaje cultural que se modificó sustancialmente. Se podrán definir así las distintas etapas de construcción territorial, los procesos de larga y corta duración, las rupturas, continuidades, y entender en qué medida la organización territorial y los sistemas actuales resultan de cambios bruscos, o en cambio sintetizan el resultado de una evolución lenta.

En este sentido, este trabajo expone de manera inédita algunas de las diferentes formas que a lo largo del tiempo, y en función de la región y sus pobladores han sido afectados por los intereses económicos transnacionales. Esto puede remontarse desde el primer momento de la conquista y colonización hispana, y después por el Estado Argentino, el cual insertó repentinamente a todas las regiones interiores a la división internacional del trabajo de la época, y más especialmente las regiones llanas, cuyos recursos suelo llamaron poderosamente la atención dada la factible productividad agropecuaria.

En el período que se analiza (siglo XIX), sobre todo la segunda mitad, en este territorio se produjeron juegos de poderes. Por una parte los intereses internacionales y nacionales por su apropiación con una fuerte impronta económica y geopolítica; por el otro, los pueblos indígenas, que exaltan de generación en generación sus derechos, en defensa de su identidad, forma de vida, recursos y cosmovisión.La desterritorialización a través de la guerra y reterritorializaciones, constituyen el interjuego en el que se producen reacomodos y re significaciones en sus vidas; incluyendo la de los winkas.1No obstante, existen cuitas particulares, entre un lado y otro de la contienda o confrontación de proyectos, ya que comúnmente se homogenizan dos visiones sin tener en cuenta los grises de lo histórico y las complejidades de análisis, que en esta investigación serán abordados.

El proceso de territorialización en la región Centro Oeste Bonaerense en el siglo XIX, y en particular en el partido de Bolívar, estuvo signada por la concurrencia de dos grupos sociales y culturales: el de los pueblos originarios preexistentes a la Conquista de América; y el de los europeos y criollos, hijos de estos. A su vez, habría que incluir especificidades dentro de los primeros, según el componente étnico o etnográfico; y la condición de status o poder de los segundos; con asimetrías a veces invisibilizada en la literatura proclive a al ponderar la generalidad.

Esta situación configuró el espacio de referencia y caracterizó el proceso de ocupación y apropiación del territorio, el cual incluye una re-periodización, un re-mapeo y una re-conceptualización a luz de una perspectiva revisionista, pero con un enfoque más integrador, propio de la Historia Total y la Geografía Holística.

A partir de este proceso se identificó una serie de conflictos representativos de la región y otros ubicados en territorios distantes de la misma pero no si se los vincula con hechos que tuvieron lugar en el contexto histórico de referencia.

Este marco es el que llevó a proponer como eje del trabajo de investigación al estudio del proceso de territorialización en el Centro Oeste Bonaerense, en el siglo XIX, y específicamente en el después definido, partido de Bolívar.

Debido a que el trabajo de investigación aquí presentado es de carácter geo histórico de escala regional, se adiciona la descripción de variables espaciales y temporales que ubican y explican la situación social de choque inter-étnico ocurrido en un sector de Centro Sur Oeste del territorio bonaerense. Se trata de una mirada e intento de interpretación del conocimiento de las estrategias de la Nación y pueblos indígenas desarrolladas en el marco de las fuertes tensiones con los winkas o blancos, especialmente ocurridos desde principios del siglo XIX.Esto en un escenario donde el gobierno de la reciente Nación-Estado, se propone intensivamente controlar la población y el territorio indígena al Sur y al Oeste del río Salado bonaerense.

La metodología empleada se basó en procedimientos cualitativos, caracterizados por métodos de tradición etnográfica (como las entrevistas en profundidad) y con estudios de casos a escala microespacial, con observación directa para la posterior inferencia geohistórica entre los paisajes natural y cultural del pasado (estrategias deductivas para re-imaginar o re-construir el territorio pre-agroexportador). Además se aprovechó la cultura material existente, ya que es una vía de aproximación privilegiada, y en muchos casos única para acercar a los intérpretes contemporáneos (uno de los propósitos de esta investigación) a los modos de vida específicos y organización territorial. En sentido amplio, la cultura material (rastrilladas, fuertes, fortines, asentamientos) permite una aproximación más directa a los elementos constitutivos de la cotidianeidad de una comunidad y a los espacios donde ésta se desenvolvió (indicadores claves).

Se trató de lograr la reconstrucción de áreas culturales del pasado en el actual territorio de la provincia de Buenos Aires, realizando identificaciones y la organización de evidencias, para lo cual se ha empleado el análisis histórico regional, lo que implica un recorte espacial dentro del área de desarrollo histórico considerado tradicionalmente como “desierto”. El análisis propuesto se basa también en el registro y análisis de datos provenientes de fuentes documentales cualitativas, tales como expedientes militares, bibliografía basada en relatos de expedicionarios al “desierto”, documentos de historiadores que incluyen relatos de pobladores de la campaña, y otros propios de la historia oral de los pueblos indígenas, a través de la trasmisión oral de sus descendientes actuales (dado que estos eran ágrafos) y análisis de datos arqueológicos,- centrados en instrumentos recogidos de los asentamientos, tanto de los pueblos originarios como de los winkas. Estas, las actividades asociadas son susceptibles de establecer comparaciones funcionales. Por ejemplo, puntas de flechas, restos de cerámica, de armas (boleadoras, chuzas, sables-morteros, espuelas, botones, astas de banderas, botellas y otros), por otro lado se han encontrado restos de estructuras que aún se conservan: fosos y montículos de los fortines, huellas de rastrilladas, camino de las carretas. Datos etnográficosque también se obtienen del análisis bibliográfico exhaustivo de publicaciones con descripciones e ilustraciones gráficas y cartográficas, de tecnologías, organización del espacio, sistemas de curación, alimentación, edificación- construcción, ornamentaciones y vestimenta.

La utilización de mapas de época es un paso imprescindible porque se puede acceder a buen número de ellos, así como también las salidas a campo y entrevistas con referentes del legado testimonial;y en un plano más de laboratorio, la comparación de cartografía histórica y de tipo planimetría y altimétrica de hojas topográficas del Partido de Bolívar. Además se procedió a la búsqueda de datos y localización de constructos y rugosidades en el terreno; mediante trabajos de campo y la confección de cartografía histórica y temática en un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Estas tareas de contacto interdisciplinatio se registró digitalmente en fotografías de los objetos antiguos y restos de construcciones (rastrilladas, campamentos, fuertes, fortines y hasta nuevas construcciones deducidas a partir de la fundación de pueblos), y otros vestigios presentes en el área, y que aún hoy no forman parte del sustento científico – académico o literario de obras referidas al tema. Se llevaron adelante técnicas de georreferenciación y se contrastaron indicadores físicos del terreno (vestigios) y otros de carácter arqueológico y antropológico, con testimonios o referencias culturales, legadas de generación en generación, pero sin especificaciones geográficas concretas, y algunas en duda. Se intentó así conjugar distintos indicadores en pos de cotejar hipótesis o posiciones testimoniales, no concretas o en duda sobre su veracidad; principalmente en función de lugares, zonificaciones, rutas de acceso y áreas definidas o concebidas como territorio en aquel pasado donde se indaga, revisa y propone ampliar geohistóricamente.

En cada etapa de la investigación se ha aportado información de situación y orientación geográfica,a partir del uso de GPS, desde salidas a campo y deconstrucción inferida por referencias aportadas por lugareños, estudiosos del tema y descendientes de pueblos mapuches, entre otros. Así se pudieron realizar localizaciones de estos elementos claves para reconstruir el territorio pre- agroexportador, con el empleo de distinta cartografía y las producciones derivadas del uso de SIG.

Para su desarrollo y en primera instancia, se ha considerado apropiado, hacer una profundización acerca del marco conceptual y definiciones básicas con el objeto de comprender la connotación e idiosincrasia de los pueblos que habitaban y transitaban en las tierras hoy bolivarenses. Consideraban axiologicamente la tierra donde vivían y en la cual se perpetuaban como comunidad. Para ello fue imprescindible conceptualizar su identidad a partir de considerar unidos términos de pueblo - nación, y diferenciar a estos conceptos (Nación y Estado), sobre todo para referirnos a proyectos políticos y económicos de filosofía e identidad territorial muy diferentes, con las que se entra en conflicto en los inicios del siglo XIX a nivel nacional y que ocupan un proceso de tensiones en las últimas décadas en la región afluente al entonces fortín San Carlos.

A partir del relevamiento de fuentes ligadas a antecedentes locales y regionales de carácter histórico, cartográfico, arqueológico, entre otras; se advirtió la existencia de variados trabajos históricos que abordan el tema desde lo cronológico, lo político, militar y lo social; pero en ninguno se identifica la aplicación de un enfoque espacial que facilite la explicación acerca de la transformación que llevó a la actual configuración del territorio; y el rol que los distintos grupos sociales y culturales infringieron en éste. Por ello esta propuesta de trabajo, es tentativa e intenta recrear desde diferentes aportes de la Geografía, en lo atinente a la Cultura y la Identidad, los procesos que ha tenido en la historia económica de los pueblos el concepto de valor de la tierra como espacio para vivir (Comunidades o pueblos). Es decir, una comunidad o pueblo que comparte cultura e identidad, opuesto al de valor de la propiedad de la tierra en la sociedad occidental, luego mundializada y globalizada, cuyos antecedentes datan del siglo XIX.

De esta forma se intentará mostrar las diferentes concepciones culturales y de la variación temporal y con temporal del concepto de valor de la tierra, (ya que aún siguen existiendo en nuestro presente). Pero no sólo con un estudio que intentó abordarlo científicamente y con una visión oficial o liberal, sino además,a partir de mostrar resultados del trabajo se promueve la toma de conciencia entre los pobladores acerca de las implicancias sociales y ambientales que significan para Bolívar. Esta nueva lectura de la realidad, con una visión revisionista; pero también desde un enfoque metodológico geo histórico que integra o amplía versiones, fuentes, realidades y cosmovisiones.

En una perspectiva más amplia, se anhela describir las relaciones que existían entre estos pueblos originarios con el territorio local, y demostrar que las mismas están estrechamente vinculadas a sus concepciones culturales. Por añadidura es necesario exponer los cambios producidos en ese mismo territorio, máximo a instancias del choque y contacto2 con los europeos primero, y con el Estado Argentino -en sus diversas manifestaciones- después, particularmente al invadir ese territorio por éste denominado “desierto”. Así también se evaluarán las formas de apropiación, conceptos de valor de la tierra, uso de recursos naturales y las relaciones con el territorio, de las sociedades que se disputaban el Centro Oeste Bonaerense, con el objeto de diferenciar las características e idiosincrasias, y los intereses enfrentados. Por ende, se puede lograr una mayor relación y diferenciación entre las bases culturales que coexistieron en una frontera indefinida y expuesta a controversias y complejidades, insuficientemente abordadas en sus escalas local y regional.

Vale destacar que como antesala se celebraron numerosos tratados de paz firmados entre ambas sociedades para garantizar la no ocupación del territorio, pero nunca respetados fundamentalmente por los winkas, ya que éstos por sus concepciones culturales, no concebían un uso común, pacífico, solidario, y por sobre todo comunitario, de ese territorio que brindaba suelos fértiles, agua y un clima benéfico para el ganado y los cultivos, que representaban “dinero”, “ganancia” y especialmente poder político, para quien lo poseyera.

Por lo expuesto, se infiere como hipótesis de trabajo, que las disputas por el uso y la posesión de la tierra en la zona de estudio se debieron al enfrentamiento de dos o más concepciones de vida distintas, dos cosmovisiones, dos mundos totalmente opuestos. Es decir: dos culturas diferentes con aristas especiales y poco reveladas a los ojos de la historia y la geografía local, expuesto en diversos ámbitos científicos, académicos y literarios; incluso en la misma ciudad de San Carlos de Bolívar.

1 Winka-Huinca: hombre blanco. Cristiano en mapudungun (lengua, habla o idioma mapuche según Erize E. 1960.

2 Colombres, Osvaldo. La colonización cultural de la América indígena.(1987). “ Choque”:, es violento, físico, hostil, de orden militar, por la fuerza, el” Contacto”, puede ser directo o indirecto, y es de índole cultural, lleva a relaciones interétnicas, y luego a la aculturación.

Capítulo I

“CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL.APROXIMACIÓN A CONCEPTOS CLAVES EN LA IDENTIDAD CULTURAL DEL TERRITORIO”

En este marco geo-histórico, ubicado a lo largo de la década previa a la instauración definitiva del modelo agroexportador, es necesario examinar algunos marcos teóricos para explicitar qué significancia pragmática tienen algunos conceptos rectores abordados durante la investigación. Esto es, concibiendo la interpretación de enfoques no tradicionales o iluminados por la concepción oficial (y liberal) de antaño, todavía manifiesta en la literatura histórica y hasta en varias toponimias de trabajos geográficos. Los mismos se mantienen perennes y han inmortalizado una concepción o simbolismo que se vincula con la identidad o legado de pueblos originarios, pero sin poder visibilizarse su proceso y otrora contexto territorial.

En principio, es fundamental referir al concepto de Geografía histórica. Este aporta los argumentos teóricos y metodológicos para justificar y caracterizar el trabajo del geógrafo historiador, y es parte significativa del quehacer de la Geografía Humana, a través del cual se puede reconstruir el desarrollo cultural de sociedades pasadas y en consecuencia, se puede evaluar la participación de los grupos humanos en la construcción de la personalidad geográfica de las regiones contemporáneas (Sauer.Carl O:1941). Por ende, en este trabajo sería crucial su acepción porque como sostiene Horacio Capel, la Geografía Histórica tiene como axioma central los cambios geográficos a través del tiempo, con las transformaciones en los territorios, y el análisis de los factores que los han producido (Capel, H.; 2006).

Para algunos autores de estadounidenses inscriptos en la Escuela Anglosajona, la concepción de “Geografía Histórica” tiene un significado especializado, ateniente a lo cultural y en relación a la organización y construcción de un territorio. El nombre fue dado por Carl Ortwin Sauer de la Universidad de California,(Berkeley), a su programa, para reorganizar la Geografía Cultural, mientras que algunos dicen que tuvo alcance a toda la Geografía regional, a lo largo de líneas regionales. Esto se suscita en las primeras décadas del siglo XX (Cunill Grau; P. 2005).

Sauer sostenía que, un paisaje natural y las culturas o paisaje cultural, si la apropiación excedía los límites ecológicos, podrían ser entendidos solamente si se tenía en cuenta todas las influencias históricas, es decir, ponía de relieve los aspectos físico, cultural, económico, político y ambiental. Este autor tensionó la especialización regional como el único medio de ganar suficiente maestría en las regiones del mundo. Su filosofía era la que representaba principalmente el pensamiento geográfico americano en la mitad del siglo XX (Sauer, C.; Op. cit), cuya visión era totalmente neopositivista, y que aún su distancia en el tiempo subsiste en cierta lógica descriptiva y literaria que se ocupa del estudio y relato del contexto preliminar y posterior de la “Batalla de San Carlos”.

Según este autor, el espacio geográfico es la instancia o proceso temporal en la que los grupos humanos construyen su organización social, crean su identidad y su sentido de pertenencia, apropiándoselo material y simbólicamente al convertirlo en “su territorio”. No obstante omite aquellos grupos, sectores o comunidades desplazadas, presionadas o marginadas que constituyen los perdedores o damnificados del avance de otra sociedad que se impone.

Al abordar la Geografía Histórica se estudia la Geografía Humana, física, teórica, y “verdadera” del pasado, ya que se ocupa de tema la geografía del pasado y cómo un lugar o una región cambia con el tiempo. Muchos geógrafos históricos estudian patrones geográficos con el tiempo, incluyendo cómo la población ha obrado recíprocamente con su ambiente, y crea el paisaje cultural (Cunill Grau, Op. cit.).

La Geografía Histórica intenta explicar cómo las características culturales de las sociedades en el mundo emergieron y se desarrollaron, entendiendo su interacción con su ambiente local y su área de influencia,con su respectivo interés expansionista. En uno y otro caso, ambas comunidades se superponen y, a la vez difieren.Y hasta en circunstancias especiales, se confunde otra interpretación, como por ejemplo al recaer en constantes generalizaciones,muy frecuentes en la geografía estática y una historia dual y crítica.

Horacio Capel (2005) sostiene que la Geografía Histórica aborda uno de los campos interdisciplinarios más sólidos de dicha materia, donde una dimensión específica es la que se refiere a la historia del territorio, escenario de múltiples facetas y relaciones.Pero lo plantea en términos más teóricos que contextuales, generando así la necesidad de ampliar y correlacionar el caso con sus aristas particulares.Y esta demanda introducir una concordante matriz metodológica.

Este campo de análisis espacio- temporal tiene nexos con los cambios geográficos a través del tiempo, principalmente a partir de las transformaciones en los territorios, de conflictos por la pertenencia territorial, por el derecho a la territorialidad y el análisis de los factores que los han producido. No obstante, a este planteo teórico es necesario introducir su praxis; cuestión que se propone esta investigación.

La cultura como componente del paisaje

Desde el presente trabajo se concibe a la cultura como resultado de procesos de construcción de identidades. En estos procesos lassociedades analizan la realidad partiendo de lo local, mientras que el paisaje es soporte de las representaciones y huella; y por consiguiente, matriz de la cultura, aunque no debe ser inferida con ojos del presente; sino más bien desde la visión retrospectiva de la Historia.Esto implica disociar la catalogación de “desierto” como equivalente de paisaje natural, donde los pueblos indígenas no habían supuestamente influido o apropiado.

Se aclara, que además de incluir esta sub rama de la Geografía Humana, incluirá aspectos de la periodización no hispana ni criolla, sino más bien una más completa, que involucre ambas partes. Por un lado la historia indigenista; y así mismo, la oficial y revisionista desde el Materialismo Histórico Moderno y Contemporáneo. Se integrará una única línea de tiempo con paralelos, vínculos y hechos coexistentes y de coyuntura (o cambio, qué implican un antes y después en la historia).Esto implica una “Historia Total”5 y una “Geografía Holística”6, donde el componente cultural es el vestigio o legado más directo para comprender y re construir la visión histórica- geográfica de Bolívar en el siglo XIX.

De acuerdo a la postura de Paul Claval (Geógrafo especializado en Geografía Cultural), “en la renovación de la geografía cultural francesa, la etnogeografía invita a reflexionar sobre la diversidad de sistemas de representación y de técnicas, con las cuales las personas modelan el espacio a su imagen y en función de sus valores, y la cultura sirve para darle sentido”(Claval, P.;1999, Pág.34).

En este contexto espacial, y considerando específicamente la misma base natural, coexistieron diferentes sociedades interrelacionadas de distinta manera con él, por lo que transformaron y determinaron su uso. La organización y asentamiento de una comunidad en un espacio dado, origina un tipo de paisaje considerado a su vez como referente territorial para la identidad del grupo o nación, según el nivel de escala analizada (aristas que serán desarrolladas en los capítulos II y III).

Capella sostiene… “el estudiar una región debe atender no solo a aspectos puntuales de análisis, sino también, a una visión integrada que ponga de manifiesto la perspectiva cultural…. Se debe ahondar en el cañamazo cultural donde los cambios se van asentando y se marcará la historia y la identidad de referencia para la dinámica de la comunidad…”(Capella, H.:2003).Así, puede entenderse que la interrelación entre la comunidad y el espacio es un proceso con continuidad en el tiempo; y es el resultado de una experiencia vivida, que modela ese espacio, determinando un territorio y paisaje propio. La mirada que esa comunidad tiene hacia su espacio, reconocida por los demás (incluyendo entre comunidades o etnias originarias), está en constante mutación. Por su parte Will Kymlicka (1995, citado en Capella, Op. cit.) lo define como cultura.

Para poder ubicar la región en un contexto geo- histórico debe introducirse los aspectos históricos y culturales necesarios para su tratamiento en forma analítica y cualitativa, sin excluir indicadores cuantitativos de tipo socio económicos. Estos, según la indagación de marcos teóricos de incumbencia, no aportan una integridad de información ni de fuentes fidedignas, motivo por el cual es necesario explorar y aportar datos primarios derivados de salidas de campo.

La cultura es la expresión de la forma de vida de una comunidad, que ocurre en un “suelo” particular con acepciones que incluyen los límites superficiales, tanto como el recurso natural en sí mismo. Su connotado designa así una expresión histórica y geográfica, la cual parafrasea una posición de la Geografía Crítica: “El geógrafo no puede estudiar casas y pueblos, campos y fábricas, en lo que respecta a su ubicación y su razón de ser, sin preguntarse por sus orígenes. No puede tratar la localización de actividades sin conocer el funcionamiento de la cultura, los procesos de vida en comunidad del grupo, y solo puede hacer esto mediante la reconstrucción histórica” (Sauer C.; Op. cit., pág.54.).

La Geografía Cultural pondera el abordaje del problema de la subjetividad y de los valores. Y en la actualidad, la Geografía Humana no solo tiene en cuenta la forma como el espacio es socializado y humanizado, sino también la formación de identidades y territorialidades; y en este nuevo movimiento se destacan la Geografía Cultural Francesa y la Anglosajona.

Sin embargo, si bien existe una dimensión escalar con respecto al concepto de cultura, aquí se considerará críticamente la imposición o hegemonía de la cultural nacional dominante, que es parte de la cultura europea occidental, de carácter anglosajón. La misma se impone en el capitalismo mundial moderno aun cuando la historia haya cultivado su apego con la imagen y tradición del criollo. Se tratará de relacionar cómo era la cultura regional (no local) del occidente del Río Salado en el Centro-Sur-Oeste de la Provincia de Buenos Aires, que entre 1862 y 1879 tiene un proceso de aculturación y fusión cultural.La cultura dominante en el occidente del mundo contemporáneo de la segunda mitad del Siglo XIX invade y revierte no solo la cultura nacional, que estuvo en puja entre 1810 y 1861, sino también (y a través de ellas) las áreas geo culturales no insertas en la Geografía Económica Argentina (solo existía una asunción política-territorial, y no política en todas sus dimensiones).

Los franceses ponderan en mayor medida las investigaciones sobre comunicación, formación de identidades, naturaleza de lo sagrado, y aquello que aporte al conocimiento de la cultura. Esto permite retomar en forma más modernizada lo valioso de los trabajos de la primera mitad del siglo XX. Se insiste en la territorialidad y se proponen nuevos análisis de las relaciones entre grupos y medio ambiente. Así en general, la Geografía Francesa se ha interesado más por la forma en cómo las realidades espaciales, el territorio, la región y el paisaje donde estaban construidas. En concordancia, también existen diferencias muy nítidas entre paisaje natural y cultural; y por consiguiente se define al área como “territorio original” y se califica al contexto como una “apropiación cultural del territorio”.

En cuanto a los trabajos anglosajones (Escuela de Chicago o Escuela Anglosajona), se puede decir que éstos rompen en forma radical con el pasado y rescatan al Positivismo con una mirada matemática, llamada Neopositivista. Se basan sobre los presupuestos de la intersubjetividad, y se aplican fundamentalmente a las realidades a gran escala con marcados parámetros y técnicas cuantitativas, donde el mecanismo matemático determina sobre variables sociales y culturales. Ponderan el trabajo de reinterpretación al que da lugar la cultura. Se interesan por los lugares y los paisajes, pero su atención es sobre todo dirigida a la construcción de categorías sociales que definen el sexo, la clase, el extranjero y aspectos más genéricos, y no tan locales o regionales como la Geografía Francesa (Escuela Francesa). Su perspectiva es crítica. Nada impide la combinación de ambas posturas (Claval, P: 1999).

Estas premisas y aclaraciones preliminares exhiben las limitaciones de los enfoques deterministas, ya sean positivistas o neopositivistas.Este trabajo además de cuestionar esa mirada tradicional, intenta promover un enfoque superador, primeramente a partir de un enfoque cultural, ya que se pretende demostrar el choque y el contacto (Colombres A. 1987) de dos culturas diferentes en el espacio de referencia. El mismo rechaza la idea de que se pueda hablar de naturaleza, sociedad, espacio o cultura, como algo homogéneo y global. Por lo tanto, es conveniente partir de realidades que se muestran por la observación directa e inmediata.

Paul Claval en concordancia con su origen y tradición francesa, cita a Torstein Hägerstrand, quien sostiene que para analizar los hechos sociales hay que abordarlos tal y como lo viven los seres humanos siguiéndolos en sus trayectorias individuales y modos de organización micro. Cada uno recibe su propio bagaje,derivado de una cultura que no se parece a las demás, pero que sin embargo, los que vivieron en los mismos lugares y participaron de los mismos círculos de intersubjetividad, cuando se comunican, forman lo que Anthony Guiddens llama un local, equivalente a un grupo más o menos localizado y que forma la base de la vida social y de la realidad cultural (Claval P. Op.cit).

El enfoque es cultural al priorizar las realidades de las que tratan estén compuestas por elementos percibidos por individuos, las formas de hablar de ellas y las prácticas que llevan a cabo (Claval, P: 2002), aunque la praxis de la investigación adiciona y contextualiza un marco más íntegro y nítido a partir de priorizar las escalas local y regional; y sus lazos con el ámbito nacional o internacional.

El espacio enmarcado en el enfoque cultural, combina la materia y lo vivo, con lo social, pero sin desacreditar las contribuciones de la Geografía Física, como en alguna medida lo hacen las corrientes críticas de la Geografía, e incluso, revisionista de la Historia. Son realidades simultáneas, y con sentido para los seres humanos que las habitan y poseen tradiciones y proyectos compartidos desde lo endógeno; (no desde lo externo e impuesto). El espacio está formado por lugares y territorios con sentimientos. No es una extensión neutra, sino “una escena donde los actores se dejan ver, repleta de bastidores”… Quienes lo modelan plasman en la realidad sus perspectivas, sus sueños y esperanzas…” (Claval, P: Op. cit; pág.21-39) y en este marco puede concebirse el contexto semiótico, etnográfico y territorial de los pueblos que habitaban el oeste del Río Salado hasta las “Campañas al Desierto”.

En las vastas llanuras de la zona de análisis, los pueblos que la habitaban sentían que allí encontraban todo para su vida. Su alimento, agua, espacio para los animales que les servían de sustento, su medio de movilidad, pertrechos para sus viviendas; por ende cabe preguntarse:¿Cómo no defender esos territorios entonces?...

Los intercambios producidos por los individuos, propician la conciencia de lo que se comparten y también de sus diferencias. Así se forman los sentimientos de identidad los cualesotorgan conciencia de pertenencias individuales y colectivas. Y en esta geo-identidad debe considerarse la categoría del “lugar”.Los lugares están ligados a sentimientos de identidad, se valoran sus paisajes; y cuando estos lugares son adyacentes, forman conjuntos y constituyen territorios, más allá de que este último concepto tenga varias acepciones. El enfoque cultural replantea la necesidad de permitir el análisis de varias connotaciones.

Este enfoque cultural lleva a que los geógrafos se aten a procesos ignorados durante mucho tiempo. Ya no se acepta la idea de una naturaleza, sociedad o cultura como realidades imponentes por sí mismas. Los grupos sociales y las representaciones, no son iguales. Todos los contextos, y de este punto, la visión etimológica, tanto como etimológica influyentes en las distintas lecturas o redacciones sobre la otrora realidad que definió la territorialidad bonaerense del siglo XIX. Se concibe al espacio como una escena donde los seres humanos se ofrecen al espectáculo, representan papeles que tienen en cuenta a cada individuo, y se puede descubrir el sentido que cada uno le da a los decorados que los rodean. También se replica a los que han construido.

Si el objetivo consiste en definir y entender las asociaciones humanas como crecimientos en áreas, se debe descubrir cómo fueron las características y procesos en sus distribuciones (asentamientos, entre ellos), sus actividades (uso de la tierra). Tal estudio de áreas culturales está a cargo de la Geografía Histórica. La calidad de la comprensión buscada depende del análisis de orígenes y procesos. El objetivo general es la diferenciación espacial de la cultura y los aspectos idiosincráticos más definidos.

En definitiva, se puede concluir tal como lo anuncia Sauer, que debemos ocuparnos de las “culturas” y no de una cultura como marco, ya que… “ni en el paleolítico se podría señalar una cultura humana uniforme”(Sauer, C.; Op. Cit, Pág. 18).

Los geógrafos humanos basan sus pensamientos y observaciones en los procesos culturales, en el porqué de las divergencias entre culturas y los factores y causas por la que han sido asimiladas unas por otras. Es decir,… “