1,99 €

Mehr erfahren.

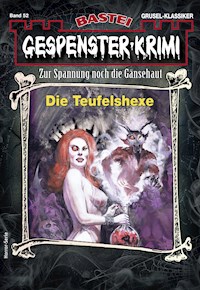

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Der Unheimliche vom Todesschloss

von Rebecca LaRoche

Sekundenlang nur fiel das Mondlicht auf das abscheuliche Gesicht des Monsters. Eitrig und rot war das Lid über dem linken Auge. Das rechte bestand aus einem gläsernen, mit Leuchtfarbe bemalten Augapfel. Dort, wo die Nase sein sollte, war eine große, kraterartige Höhle.

Das Ungeheuer blieb stehen und sah sich um. Die Reiterin stand auf dem Hügel und blickte ihm nach. In der Ferne pfiff der heranrasende Zug. Der Unheimliche schlug die langen Arme um seinen Körper und stieg weiter hinab ins Tal, wo er mit der Dunkelheit verschmolz.

Die Kirchturmuhr im Dorf schlug Mitternacht. Abseits des kleinen Ortes lag der spärlich beleuchtete Bahnhof, in den soeben der Nachtzug einfuhr. Nur eine Person stieg aus ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Der Unheimliche vom Todesschloss

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag

Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-8721-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Der Unheimliche vom Todesschloss

von Rebecca LaRoche

»Heh«, peitschte die Stimme auf ihn nieder. »Und mach deine Sache gut.«

Die Gestalt duckte sich. Sekundenlang nur fiel das Mondlicht auf das Gesicht des Monsters. Teilweise von der schwarzen Kapuze verborgen, war es dennoch abscheulich und furchterregend. Eitrig und rot war das Lid über dem linken Auge. Das rechte bestand aus einem gläsernen, mit Leuchtfarbe bemalten Augapfel. Dort, wo die Nase sein sollte, war eine große kraterartige Höhle.

Das Ungeheuer blieb stehen und sah sich um. Die Reiterin stand auf dem Hügel und blickte ihm nach. In der Ferne pfiff der heranrasende Zug.

Der Unheimliche schlug die langen Arme um seinen Körper und stieg weiter hinab ins Tal. Seine Gestalt im schwarzen Cape verschmolz mit der Dunkelheit. Je tiefer er kam, desto mehr Bodennebelschwaden krochen über das niedrige Heidegras.

Die Kirchturmuhr im Dorf schlug Mitternacht. Abseits des kleinen Ortes lag der Bahnhof. Er war nur spärlich beleuchtet. Soeben hielt stampfend der Nachtzug in der Station. Nur eine Person stieg aus …

Es war eine junge dunkelhaarige Frau in sportlichem Jackenkleid. Sie trug einen kleinen Koffer bei sich. Nachdem sie ausgestiegen war, setzte sich der Zug sofort wieder in Bewegung.

Bernice de Roy sah sich um. Wie einsam es hier auf dem kleinen Bahnhof war! Sie fröstelte. Was hatte in dem Brief gestanden?

Zwei Minuten nach Mitternacht werden Sie in La Chenille eintreffen. Wenden Sie sich sofort nach rechts. Gehen Sie auf den Wald zu. Dicht dahinter liegt das Chateau du Faux. Ich werde Sie dort erwarten.

Nach rechts sollte sie sich also wenden.

Bernice de Roy warf den Kopf zurück und ging weiter. In der Ferne sah sie die verschwommene Silhouette des Waldes. Und dahinter sollte die Burg liegen.

Was soll hier schon passieren?, dachte Bernice. Sie summte ein Lied. Bei Tag war er hier bestimmt sehr reizvoll. Die Provence sollte noch viele gut erhaltene Bauten aus der Römerzeit …

Wie eine riesige Fledermaus flog etwas auf sie zu. Und Bernice hielt das schwarze Cape für zwei überdimensionale Flügel.

Zwei dürre Hände mit langen Krallen packten sie. Eine Klinge blitzte auf. Bernice rang verzweifelt mit dem Unbekannten. Dicht über ihrem Kopf flog eine Krähe hinweg und kreischte schrill. Der Druck auf Bernices Kehle wurde härter.

Plötzlich ließ er nach. Bernices Mund war bereits zum Schrei geöffnet, da spürte sie den heißen, brennenden Schmerz an ihrem Hals.

Nur für den Bruchteil einer Sekunde kam der Mond hinter einer Wolke hervor.

Bernices Schrei erstickte. Der letzte Rest Leben wich aus ihrem Körper. Sie sank in die Knie. Das Monster riss sie hoch. Das Letzte Wahrnehmung, was Bernice wahrnahm, war die teuflische Fratze mit dem glühenden Glasauge.

Bernice de Roy sank nieder in ihre Blutlache. Sie wurde gepackt und ins Gras gelegt. Ein langer Schal verdeckte nun die klaffende Wunde am Hals. Der Unheimliche turnte zum Weg zurück und schaufelte mit den langen Krallenhänden die Blutlache zu. Als genug braune Erde darüber lag, stampfte er den Boden fest, griff nach dem Koffer, kehrte zu der Leiche zurück und nahm sie mühelos auf die Schulter.

Ich hab’s gut gemacht!, dachte der Hässliche. Behände, als würde er das Gewicht des schlaffen Frauenkörpers nicht spüren, stieg er bergan.

✞

Eliza Webster trug einen weißen Kittel und darüber noch eine Gummischürze. Sie war für unbedingte Hygiene bei der Arbeit.

Aufmerksam betrachtete sie das leblose Antlitz der Frau.

Eliza fuhr herum. In der Ecke kauerte der Hässliche. Er zitterte. Nur sein zahnloser Mund war zu sehen. Den anderen Teil des Gesichts hatte er mit der Kapuze verdeckt.

»Die Tote ist wertlos für mich. Habe ich dir nicht oft genug gesagt, Gautier, du sollst ihr den Dolch ins Herz stoßen?« Ärgerlich ließ sie den schlaffen Arm der Leiche herabfallen.

»Sie hat zu viel Blut verloren. Und diese Wunde am Hals … Nein, Gautier, ich habe dir den Halsschnitt verboten.«

Gautier, der Hässliche, duckte sich unter der peitschenden Frauenstimme.

Eliza Webster machte ein paar Schritte auf ihn zu. Sie zwang den Hässlichen, sie anzusehen. Die Kraft, die von ihr ausging, machte ihn zu ihrem willenlosen Werkzeug.

»Schaff sie weg!«, befahl die Webster und schnippte mit der Hand, die einen Gummihandschuh trug. »Das Gesicht ist zusammengefallen wie ein Ballon, aus dem man die Luft lässt. Wirf sie in die Spinnengrube.«

Gautier stand träge auf.

»Schnell! Wie lange soll ich noch wach bleiben?«, herrschte sie ihn an.

Gautier trat zur Bahre, packte die Leiche von Bernice de Roy und legte sie sich über die Schulter. Flink verließ er das Labor der Frau.

Deren kaltes, schönes Gesicht verzerrte sich. »Rattigan!«, schrie sie.

Eine zweite Tür öffnete sich. Lewis Rattigan trat ein. Er war ein schmächtiger Mann mit Stirnglatze und zuckendem, nervösem Gesicht.

»Ja, Darling?«

»Ja, Darling!«, höhnte die Frau. »Gautier hat versagt. Er hat der Frau die Kehle durchgeschnitten, obwohl ich es verboten hatte. Wann haben wir Liefertermin?«

»Genau in zwei Wochen, Eliza.«

»Zwei Wochen! Wo sollen wir jetzt eine neue Gwendolyn Miller hernehmen?«

»Ich weiß nicht«, stammelte Rattigan. Er beobachtete die schöne Frau.

»Du weißt nie etwas!« Eliza Webster griff nach der Peitsche auf dem Tisch. Sie ließ die lederne Peitschenschnur in der Luft wirbeln. »Du bist dümmer als Stroh.«

Rattigan versuchte, sich mit beiden Händen zu schützen. Erbarmungslos prallten die wütenden Hiebe auf ihn nieder.

»Lass dir was einfallen. Ich brauche eine neue Frauenleiche, Rattigan. Spätestens übermorgen Abend.«

»Ja, ja …«

Die Webster legte die Peitsche zurück und ging zur Tür. »Und jetzt muss ich Gautier bestrafen.«

Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.

Langsam sanken Lewis Rattigans Hände nieder.

Als er sie kennengelernt hatte, hatte er sie für ein hübsches harmloses Mädchen gehalten. Er war schnell unter ihren Einfluss geraten. Er hatte sie von Anfang an bewundert. Sie war Maskenbildnerin bei Holy Deadness in Los Angeles gewesen, einem exklusiven Beerdigungsinstitut. Sie war so tüchtig, dass sie den Leichen sogar ein Lächeln aufschminken konnte.

Und dann hatte Lewis Rattigan das Chateau du Faux von einer Großtante geerbt. Es lag im Norden der Provence in Frankreich mitten im Gebirge.

Erst da hatte sich die Webster mit Rattigan verlobt. Rattigan war im siebten Himmel gewesen.

Er ahnte nicht, dass sie nur in die Verlobung eingewilligt hatte, weil es in ihre Pläne passte.

»Ich brauche Reichtum um mich! Und du wirst mir dabei helfen, Rattigan.« Er hatte ihr geholfen, denn sie hatte ihm versprochen, ihn zu heiraten, wenn sie ihr Ziel erreicht hätte. Es war ihr ganz recht, dass die Leute im Dorf sie schon jetzt für Rattigans Frau hielten. Ganz gut, dass niemand ihren richtigen Namen kannte.

Gleich als die erste Anzeige in einer großen Wochenendzeitung von Paris erschienen war, hatte es acht Bestellungen gegeben. Acht Käufer wünschten einen lieben Verstorbenen in Lebensgröße als Wachsfigur in ihr Wohnzimmer zu stellen.

Die Anzeige lautete:

Neuheit! Sensation!

Wer trauert nicht um einen lieben Hinterbliebenen? Um eine Gattin, eine Tochter, ein Elternpaar? Um den lieben Gemahl oder seinen Bräutigam?

Ich liefere Ihnen eine lebensechte Nachbildung in Lebensgröße, erstklassiges Wachs, wirkt wie lebend. Senden Sie mir mit Ihrer Bestellung eine komplette Kleidung des teuren Hinterbliebenen, ein Foto und die Größenmaße vor dem Hinscheiden. Innerhalb sechs Wochen erhalten Sie gegen Nachnahme Ihren lieben Hinterbliebenen, der von da an immer in Ihrer Nähe weilen wird.

Lewis Rattigan fuhr zusammen, als er die Schreie des Hässlichen durch die Mauern der Burg gellen hörte.

Er schloss die Augen und stellte sich die Szene drüben im Spiegelkabinett vor.

Eliza Webster stand an der Tür des Spiegelkabinetts. Der Hässliche wimmerte.

»Zum nächsten Spiegel!«, befahl sie. »Schau dich an, Gautier. Willst du, dass ich deine Frau hole und ihr zeige, wie du aussiehst? Willst du es?«

»Nein, nein …«, wimmerte Gautier.

»Mach dein eitriges Auge auf. Geh zum nächsten Spiegel. Schau dich an. Ohne Nase. Ohne Zähne. Nur mit einem Auge. Hässlich wie die Nacht, zum Fürchten.«

»Ja …«, heulte Gautier.

»Weiter, weiter – es warten noch vier Spiegel auf dich. Deine Frau würde das Grauen vor dir bekommen. Sie würde fortlaufen, wenn sie dich sähe.«

Der Hässliche wankte von Spiegel zu Spiegel. Es schien fast so, als würde er zusammensinken. Er schleppte sich weiter.

»Genug.« Eliza Webster wandte sich zum Gehen. »Rattigan wird dir morgen sagen, welche Frau als Nächste sterben wird. Und wie wirst du sie töten? Sag es mir, Gautier.«

»Ich steche ihr den Dolch ins Herz.«

Die Webster sandte Gautier noch einen schnellen Blick zu, dann ging sie.

Gautier krümmte sich zusammen.

Er schlug die Hände vors Gesicht. Die Spiegel rings um ihn herum glitzerten und warfen seine Hässlichkeit vielfach zurück. Erst nach einer Weile schreckte er hoch. Er blies die flackernden Kerzen aus und warf sich zitternd auf den Boden.

Erst die Dunkelheit brachte ihm Erbarmen. Wenn er nicht sehen musste, was für eine armselige Kreatur aus ihm geworden war.

Die Augen fielen ihm zu. Und er träumte.

Maurice Le Gautier, der bekannte Finanzmann, zweiundvierzig Jahre alt, hatte den Revuestar Madeleine Riquette geheiratet. Er war eifersüchtig. Die Riquette war eine vielumworbene Diva. Und da machte sie sich einmal lustig über seine ein wenig schiefe Nase. Aus Angst, sie zu verlieren, suchte er heimlich einen Schönheitschirurgen auf, als er für Madeleine angeblich auf einer Geschäftsreise war.

Doktor Fourchon war ein Stümper. Er hatte ihn zu dem gemacht, was er jetzt war: Die falschen Injektionen hatten Gautiers Gesicht zerstört. Die Zähne waren ihm ausgefallen. Ein Auge musste ihm genommen und durch ein Glasauge ersetzt werden. Um dem Wundfraß vorzubeugen, wurde die Nase amputiert.

Das war vor sieben Jahren gewesen.

Seitdem lebte er in der Versenkung. Er hatte das verlassene Chateau in der Provence entdeckt und sich dort verkrochen. Madeleine, seine Frau, wusste nicht, wo er steckte. Sie war noch immer seine Frau, an ihn gebunden. Sie hatte keine Ahnung, wie er jetzt aussah.

Die neuen Besitzer des Chateaus, die Amerikaner, hatten schnell erfahren, wie es um Gautier stand. Ohne Mitleid hatte die Webster ihn sofort in ihre Pläne einbezogen.

Stupide wie ein dressiertes Tier gehorchte er den Befehlen der Webster. Sie hatte ihn in der Hand. Sobald er nicht spurte, würde sie Madeleine verständigen. Er wusste und fürchtete es. Einmal nur wollte er Madeleine noch sehen, ohne von ihr erkannt zu werden. Sie sollte ihn immer so in Erinnerung behalten, wie sie ihn kannte. Als eleganten Finanzier mit einer etwas schiefen Nase.

✞

Lewis Rattigan saß hinter dem Steuer des alten Citroën. Hinter ihm hockte zusammengeduckt Gautier.

Rattigan war gegen Abend mit dem Hässlichen von der Burg abgefahren. Es regnete. Sie hatten gegenüber dem Bahnhof Montélimar geparkt.

Die leichten Mädchen flanierten auf und ab. Sie gingen unter dem Vordach des Bahnhofs hin und her. Heute war nicht viel los. Bei diesem Regen versuchte jeder, so rasch wie möglich nach Hause zu kommen.

Rattigan ließ den Kegel der Taschenlampe auf das Foto fallen.

»Gwendolyn Miller, siebenundzwanzig Jahre alt«, las er auf der Rückseite. Sie hatte erstaunliche Maße: Oberweite 90, Taille 62, Hüfte 91. Sie war vor gut fünf Monaten bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen. Gwendolyn Miller war die einzige Tochter eines Uhrenfabrikanten aus Dover.

In genau zwei Wochen sollte ihre lebensgroße Wachsfigur neben dem Geburtstagstisch von Mrs. Miller stehen. So wünschte es Gwens Daddy.

Natürlich würde es bittere Tränen geben, aber schließlich würde Mrs. Miller doch sehr glücklich sein, Gwendolyn immer um sich zu haben.

Rattigan ließ den Motor an und schaltete den Scheibenwischer ein. Mit einem Fernglas musterte er die fünf auf und ab gehenden Huren von Montélimar.

Besonders die eine von ihnen schien eine besonders aufreizende Figur zu haben. Sie reckte stolz ihren beachtlichen Busen vor. Um die Taille trug sie einen breiten Ledergürtel.

Er verglich den Gesichtsschnitt des Freudenmädchens mit dem von Gwendolyn Miller.

Ja, das könnte stimmen. Und blond war sie auch. Aber Haarfarbe und Maße ließen sich korrigieren. Es kam Eliza Webster vor allem auf den Gesichtsschnitt und die Kopfform an.

»Ja, ich habe sie, Gautier«, murmelte Rattigan. »Hörst du mich?«

»Ja.«

»Da – schau hinüber. Ich meine die Blonde da unterm Vordach des Bahnhofs.«

Er reichte das Fernglas nach hinten.

»Siehst du sie? Die mit der aufreizenden Figur?«

»Ja.« Gautier grunzte. »Und wie?«

»Ich hole sie her in den Wagen. Oder nein – ich bestelle sie in eine Nebenstraße, damit ihre Kolleginnen sie nicht in das Auto klettern sehen. Und dort lassen wir sie einsteigen.«

»Und dann?«

»Ist sie erst einmal in unserem Auto, ist es doch egal, wann du’s tust«, erwiderte Rattigan gereizt.

Er stieg aus und schlug die Wagentür zu.

✞

»Na, Süßer? Wohin fahren wir eigentlich?« Giselle Piniers Rock war weit über die Oberschenkel gerutscht. Sie trug schwarze Netzstrümpfe. Dort, wo die Strümpfe zu Ende waren, sah Rattigan festes, weißes Fleisch.

»Zu mir nach Hause, Baby.«

Gautier verhielt sich mucksmäuschenstill im Fond. Er war zwischen Vorderbank und Rückenbank gerutscht. Die hohen Vorderlehnen verdeckten ihn völlig.

»Amerikaner, wie? Oder Brite?«, wollte Giselle wissen.

»Amerikaner, Baby.«

»Das hör ich doch gleich. Fahren wir noch weit?«

»Etwa zwanzig Minuten.«

Der Regen klatschte an die Scheiben. Die Scheibenwischer schafften die Wassermassen kaum.

»Na ja, ein Adonis bist du zwar nicht, aber was soll man schon in so ner Regennacht anfangen?«, maulte Giselle, »Hoffentlich bist du nicht pervers.«

»Erlaube mal, Baby. Du gefällst mir eben.«

»Und zahlen kannst du auch? Mit echten Dollars?«

»Selbstverständlich, Darling.«

Giselle schnurrte.

Dann konnte sie endlich die Miete zahlen. Die Wirtin war schon sauer. Und ein paar neue Schuhe waren auch fällig. Man durfte nicht immer so alten Plunder am Leib tragen, wenn man gewisse Wünsche in den Männern erwecken wollte.

Sie hatten die Stadt bereits hinter sich gelassen.

»He, wohin fahren wir?« Giselle richtete sich auf.

Der alte Citroën rumpelte jetzt über einen Feldweg.

»Zu meinem Ferienhaus, Baby. Das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen.«

Misstrauen kroch in Giselle hoch.

»Hier sind doch keine Ferienhäuser.«

Rattigan bremste. »Doch. Steig schon aus.«

»Bei dem Regen? Lass uns lieber im Wagen bleiben.«

»Raus mit dir. Es ist nicht weit.«

Rattigan stieß die Fahrertür auf und sprang hinaus.

Giselle Pinier drückte die Beifahrertür auf. »Iiih, hier ist ja der reinste Sturzacker …«, rief sie. »Ich versaue mir ja meine Schuhe und Strümpfe.«

»Ich ersetze dir alles …« Lewis Rattigans Stimme klang verschwommen.

Die Pinier stolperte hinter ihm her.

Sie sank tief in das feuchte Erdreich ein. Ich Idiotin, dachte sie, worauf habe ich mich da eingelassen?

Die Scheinwerfer des Autos wiesen ihr den Weg.

Hinter sich spürte sie eine Bewegung.

Sie fuhr herum.

»Was …?«, stieß sie voller Schreck hervor. Die Fratze dicht vor ihr versetzte sie in Panik. Ein gelb-grünes Auge leuchtete in der Dunkelheit. Ein Gespenst!, dachte sie voller Grauen.

Die Pinier taumelte zurück. Der Hässliche hob die Arme und folgte ihr. Nur für wenige Sekunden fand er Gefallen an dem Entsetzen, das sein Anblick bei den Opfern hervorrief.

Noch immer wich Giselle Pinier vor ihm zurück.

Bis der hohe Absatz ihres linken Schuhs in einem mit Schlammwasser gefüllten Erdloch hängen blieb. Sie fiel der Länge nach hin, und schon war der Hässliche über ihr. Er riss ihr den Kleiderfetzen herunter.

Giselle schrie.

Das Monster handelte blitzschnell. Diesmal sollte Eliza Webster mit Gautier zufrieden sein. Gezielt stach er zu. Blut spritzte ihm ins Gesicht. Er wischte es nicht fort. Er zog den Dolch aus der Wunde und hieb die Klinge noch einmal in das Herz der Frau.

»In Ordnung, Gautier?«, flüsterte Rattigan hinter ihm.

»Ja.« Gautier richtete sich auf.

»Vorsicht, ein Wagen …«, raunte Rattigan. Sie packten die Leiche und hetzten zum Wagen. Der Kofferraumdeckel schnappte hoch.

Sie warfen den schlaffen Körper Giselle Piniers hinein und schlossen die Kofferraumklappe wieder.

»Los, nichts wie weg!« Rattigan ließ den Hässlichen wieder in den Fond steigen und setzte sich hinters Steuer. Rumpelnd schaukelte der Wagen auf dem Feldweg der Straße zu.

Ein Polizeiwagen, von Montélimar kommend, hielt an der Einmündung des Feldwegs.

Fluchend trat Rattigan auf die Bremse.

»Rühr dich nicht, Gautier«, zischte er. Er kurbelte das Wagenfenster herunter. »Ja?«

Einer der Polizeibeamten tippte an den Mützenschirm. »Pardon, Monsieur – wir suchen eine blonde Frau von etwa siebenundzwanzig. Ein Freudenmädchen. Sie soll eine ansteckende Krankheit haben. Es ging eine Anzeige bei uns ein.«

»Tut mir leid, Monsieur. Ich habe mich verfahren. Ich dachte, dieser Weg hier wäre eine Abkürzung nach Donzère. Bei diesem Mistwetter kann man wirklich keine Straßenschilder erkennen.«

»Haben Sie eine blonde Frau von etwa siebenundzwanzig Jahren gesehen?«

»Leider nein. Ich würde Ihnen gern helfen, Monsieur.«

»Sie sind Ausländer?«

»Brite, Monsieur.«

»Und Sie wollen nach Donzère? Wirklich übel dran, bei solchem Wetter, Monsieur.«

»Darf ich weiterfahren?«

Der Polizist trat zurück. »Bitte, Monsieur. Gute Fahrt.«

Lewis Rattigan gab Gas. Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Er fuhr los. Blut tropfte aus dem Kofferraum. Das Blut der toten siebenundzwanzigjährigen Blonden. Doch der Regen verwässerte es sofort. Es fiel den Polizisten nicht auf.

✞

Adrien Colombier saß an einem Tisch am Fenster des Gasthauses La Marché. Seine hellen blauen Augen hingen an Jacinthe Tannot, die ihm Kaffee und Weißbrot servierte.

Jacinthe war ein reizvolles, schlankes Mädchen mit langem weißblonden Haar, das sie zu einem dicken Zopf geflochten hatte. Ihre braunen Augen hatten ein warmes Feuer.

»Sie bleiben lange in unserem Dorf, Monsieur Colombier?«, erkundigte sie sich.

»Drei Wochen. Ich mache Urlaub.«

»In diesem Gebiet der Provence?«, staunte Jacinthe. »Da ist es im Rhonedelta schöner, Monsieur. Bei uns sind nur Sümpfe und bergiges Land. Außerdem ist es jetzt im Oktober oft sehr stürmisch.«