1,99 €

Mehr erfahren.

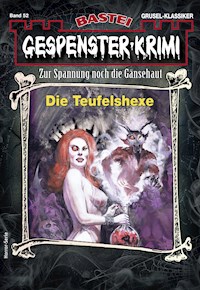

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Blitze zerschnitten den violetten Himmel. Die Flutwellen tobten gegen die nackten, grauen Felsen. Die Menschen vor dem offenen Grab zuckten entsetzt zusammen, als der Donnerschlag über sie hinwegdröhnte und sich im Brausen des Meeres verlor.

Maureen würde niemals begreifen, warum man ihre Halbschwester Annabell ausgerechnet abends bei strömendem Regen und Gewitter im Familiengrab der Robbins begraben musste.

Kläglich bimmelte es aus der armseligen Kapelle zur Andacht. Maureen stand mit gefalteten Händen neben ihrer Stiefmutter am offenen Grab. Sie war Mitte zwanzig, dunkelblond, und schlankes, eine hübsche, selbstbewusste Britin, sehr sportlich und elegant.

Immer, wenn die Blitze aufzuckten, kamen ihr die Gesichter der vier Sargträger seltsam bleich und grünlich vor ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 150

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Die Gefährtin des Teufels

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati / BLITZ-Verlag

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 9-783-7325-9927-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Die Gefährtindes Teufels

von Rebecca LaRoche

Blitze zerschnitten den violetten Himmel. Die Flutwellen tobten gegen die nackten, grauen Felsen. Die Menschen vor dem offenen Grab zuckten entsetzt zusammen, als der Donnerschlag über sie hinwegdröhnte und sich im Brausen des Meeres verlor.

Maureen würde niemals begreifen, warum man ihre Halbschwester Annabell ausgerechnet abends um acht Uhr bei strömendem Regen und Gewitter im Familiengrab der Robbins begraben musste.

Der alte Chatelain Barthou riss trotz der Gicht, die er in den Armen fühlte, an der Glockenleine. Kläglich bimmelte es aus der armseligen Kapelle zur Andacht. Maureen stand mit gefalteten Händen neben ihrer Stiefmutter am offenen Grab. Sie war Mitte zwanzig, dunkelblond und schlank, eine hübsche, selbstbewusste Britin, sehr sportlich und elegant.

Immer, wenn die Blitze aufzuckten, kamen ihr die Gesichter der vier Sargträger seltsam bleich und grünlich vor …

Sie wandte den Kopf und warf Fleur einen schnellen Blick zu. Das Puppengesicht ihrer Stiefmutter war wie immer dick geschminkt. Ausdruckslos, fast gleichgültig wirkte ihre Miene.

Es tat Maureen leid um Annabell, auch wenn sie die Siebzehnjährige kaum gekannt hatte.

Einen Herzschlag sollte sie bekommen haben. Genaues hatte Maureen noch nicht erfahren. Ja, man hatte den Sarg schon fest verschlossen, als sie aus London eintraf. Maureen hätte gern Abschied von ihrer Schwester genommen, noch einen letzten Blick in ihr zartes, kindliches Antlitz getan.

Pater Bénoit sprach das Gebet.

Wieso, dachte Maureen, ist nicht der Pfarrer aus Mont-de-Marsan gekommen? Weshalb hält dieser junge Geistliche aus Soustons die Leichenrede? Und wer ist eigentlich der dünne Mann neben Fleur mit den tiefliegenden, dunklen Augen?

Pater Bénoit murmelte lateinische Worte vor sich hin. Maureens Aufmerksamkeit wandte sich den vier Sargträgern zu. Sie starrten in die dunkle Grube, als sähen sie tausend Teufel darin tanzen. Zwischen dem Donner vernahm Maureen das Gestöhne der vier Männer, einer öffnete den Mund zum Schrei, dann ließ er die Leine aus den Händen fallen, wirbelte herum und jagte davon.

Der Sarg, dem nun das Gleichgewicht fehlte, kippte zur Seite. Und während Pater Bénoit, seine Nase in das Gebetbuch vergraben, so tat, als ob er nicht bemerkte, was um ihn herum vorging, sondern leise vor sich hinsang, beobachteten die wenigen Trauergäste, wie sich der Sargdeckel durch die Steillage langsam öffnete.

Das war ein Zeichen für die drei verbliebenen Sargträger, in Panik ebenfalls die Sarggurte fallenzulassen und wie ihr Freund die Flucht anzutreten.

Das dumpfe Poltern aber, das der Sarg beim Aufprall auf den felsigen Boden verursachte, entging keinem, der zu dieser Trauerfeier auf dem Privatfriedhof der Robbins erschienen war. Die Stimme des Paters brach irritiert ab.

Zwischen dem Deckel und dem Sargunterteil klaffte ein breiter Spalt.

Maureen glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als sie einen großen Stein bemerkte – er hatte den Umfang eines Tennisballs – der nun langsam in den Spalt rollte und dort liegen blieb.

Es war ungeheuerlich. Warum begriff niemand, was hier geschah? Warum schritt niemand ein?

Sie verlor beinahe den Verstand, als der Pater jetzt wieder zu singen begann.

Was für ein Begräbnis! Mit unverminderter Heftigkeit tobte das Gewitter über dem hohen Felsen, auf dem das Chateau de Robbin thronte. Wie ein Geisterschloss wirkte es im Schrein der grellen Blitze.

Wenn sie auch hier geboren war – Maureen bekam noch immer eine Gänsehaut bei diesem Anblick. Sie legte ihre Hand auf den Arm ihrer Stiefmutter.

»Fleur, wir müssen den Sarg öffnen!«, raunte sie ihr zu.

Fleur wandte nicht den Kopf. Sie schien taub zu sein.

»Fleur …«, drängte Maureen. »Hörst du mich? Wir müssen den Sarg öffnen. Ein Stein hat nichts darin zu suchen … Siehst du den Stein auch?«

»Ein Stein?«, krächzte Fleur de Robbin.

Maureen seufzte. Sie warf einen Blick über die Trauergäste. Es waren außer ihr, Fleur und dem unheimlichen Fremden mit den tiefliegenden Augen noch sieben.

Eine zusammengekrümmte Gestalt, die sich im Hintergrund hielt, langes, blondes Haar hatte und unbestimmbaren Alters war, zählte nicht dazu, Maureen kannte den Mann nicht.

Die sieben Leute, die gekommen waren, um Annabell de Robbin die letzte Ehre zu erweisen, setzten sich aus zwei Küchenmädchen, der alten Jeanne, dem Kutscher und der Mamsell Claudette aus dem Chateau de Robin zusammen. Maureen erkannte in der sechsten Person Monsieur Pigeon, den Krämer aus dem Dorf. Der stehende Trauergast war Maureen unbekannt. Er war hochgewachsen, dunkelblond, und gerade warf er ihr einen Blick zu, der halb amüsiert, halb neugierig war.

Spontan entschloss sich Maureen, ihn um Hilfe zu bitten. Sie verließ ihren Platz an der Seite ihrer Stiefmutter und trat auf den Fremden zu.

»Monsieur«, begann sie, »könnten Sie mir helfen, den Sarg wieder zu verschließen, nachdem wir den Stein herausgeholt haben?«

Sie fand nämlich, dass dieses seltsame Begräbnis lange genug gedauert hatte und dass man Annabell endlich ihre Ruhe gönnen sollte.

Der Fremde verneigte sich. »Charles Romain«, stellte er sich vor. »Verfügen Sie über mich, Madame.«

Sie griff nach seinem Arm und zog ihn hinter sich her bis zur offenen Grube.

Da trat ihr der dünne Mann in den Weg, der die ganze Zeit auf Fleur de Robbins anderer Seite gestanden hatte. Er sah Maureen stumm an. Und sie konnte sich nicht helfen. In seinem Blick war eine offene, ernst gemeinte Drohung.

»Würden Sie bitte aus dem Weg gehen?«

Als er nicht gehorchte, schob Maureen ihn einfach zur Seite. »Kommen Sie, Monsieur Romain«, befahl sie.

Als sie später an diese Szene zurückdachte, wunderte sie sich noch nachträglich darüber, dass ihr niemand zu Hilfe gekommen war.

Wie festgewachsen standen alle auf ihren Plätzen und ignorierten ihre Bemühungen um den Sarg.

Anders Charles Romain: Er packte den Sarg und setzte ihn erst einmal waagerecht hin.

»Aber wir müssen ihn öffnen und den Stein herausnehmen«, drängte Maureen.

Charles Romain hatte verstanden. Er bückte sich mit Maureen und riss den Deckel nach oben.

Plötzlich war es dunkel. Kein Blitz erhellte mehr den Himmel. Das Singen des Paters war verstummt.

Die Stille, die über den Trauergästen lag, ging über in einen einzigen, lauten Atemzug.

»Holt die Toten nicht aus dem Geisterreich zurück, ihr Lebenden …« peitschte eine gellende Stimme über die Köpfe der Menschen hinweg. »Es ist ein Frevel … versündigt euch nicht!«

Da … taghell war es auf einmal. Ein Bündel von Blitzen zerschnitt den Himmel. Donner rollte näher.

Maureen schrie gellend auf.

Der mit weißer Seide ausgeschlagene Sarg war zur Hälfte mit Steinen gefüllt. Für die Leiche der zarten Annabell de Robbin war kein Platz in diesem Sarg.

In Panik liefen die Dienstboten auseinander. Wie durch einen Schleier erkannte Maureen, dass der dünne, unheimliche Mann, der ihr in tiefster Seele zuwider war, ihre Stiefmutter stützte und wegführte.

Maureen fuhr herum zu Pater Bénoit, um von ihm eine Erklärung zu bekommen für das Unglaubliche, das hier vorgefallen war, doch er war verschwunden. Sein Priestergewand und das Gesangbuch lagen am Rande der Grube.

»Verlieren Sie bloß nicht die Nerven«, sagte die Stimme von Charles Romain leise neben ihr. »Es gibt für alles eine logische Erklärung – auch dafür.«

Maureen hob den Kopf und starrte ihn an.

Sogar sein kühnes, männliches Gesicht schien ihr plötzlich verdächtig zu sein. Was wollte er auf diesem Begräbnis? Welcher vernünftige Mensch nahm an einem fremden Begräbnis teil?

»Wer sind Sie?«, fragte sie.

Er lächelte.

Maureen spürte, dass die Angst ihr zum Herzen hochkroch. Sie bemerkte erst jetzt, dass sie mit diesem Mann allein auf dem kleinen Friedhof stand.

Das Gefühl der Gefahr wurde zwingender.

»Gute Nacht!«, murmelte sie und ging schnell auf die Pforte zu. Kam er ihr nach? Wer war er? Sie hatte den Namen Charles Romain noch nie zuvor gehört.

Aufatmend erreichte sie die Freitreppe, die zum Eingang des Schlosses hinaufführte. Erst jetzt blieb sie stehen und warf einen Blick zurück.

Romains hohe Gestalt zeichnete sich gegen den nachtdunklen Himmel ab. Er stand noch immer auf dem kleinen Friedhof nahe dem Klippenrand. Sein Gesicht war im Dunkeln.

Er blickte ihr nach. Er beobachtete sie.

Maureen fröstelte und betrat das Chateau.

†

Der alte Barthou hatte im Kamin ein Feuer gemacht. Und doch war es im Salon des Schlosses kalt wie in einer Gruft.

Als Maureen eintrat, sah sie ihre Stiefmutter Fleur de Robbin im hohen Lehnstuhl sitzen. Auf der Lehne hockte der dünne Mann mit den tiefliegenden Augen. Er hatte seine langen Finger um Fleurs rechte Schulter gekrallt.

»Beruhigen Sie sich, meine Liebe! Hier, trinken Sie das …«

»Nein!«

Man hatte diese Trauerfeier veranstaltet, um einen Sarg mit Steinen zu begraben. Und diese beiden Menschen hier trieben Konversation und taten, als wäre nichts geschehen.

»Hast du die Polizei schon angerufen?«, fuhr Maureen ihre Stiefmutter an. »Sonst tue ich es.«

»Polizei?«, fragte Fleur. Sie wurde einer wesenlosen Puppe immer ähnlicher. Und wie sie diesen Arzt anblickte. Als ob er für sie alle Entscheidungen treffen könnte.

»Ja, Polizei!« Maureen verlor die Geduld. »Annabells Leiche ist verschwunden! Siehst du nicht ein, dass wir etwas unternehmen müssen, Fleur?«

»Ich würde bis morgen warten, Mademoiselle!« Maureen ärgerte sich, dass Doktor Martelle sie mit seiner Stimme zu beeinflussen suchte. Als ob sie nicht selbst genau wüsste, was zu tun war.

»Eine verschwundene Leiche ist Grund genug, um die Polizei zu verständigen«, gab sie schnell zur Antwort, drehte sich um und durchquerte den Salon.

Ehe sie die Tür zur Empfangshalle öffnete, hatte sie das Gefühl, als ob zwischen ihren Schulterblättern ein scharfer, stechender Schmerz wäre. Sie wirbelte herum.

Aber es war alles nur Einbildung gewesen. Immer noch saß Fleur de Robbin unbeweglich in ihrem Sessel, und noch immer lehnte der Arzt starr neben ihr. –; Doch in seinen schwarzen Augen glühte ein warnendes Feuer.

Maureen zuckte die Achseln und eilte auf den kleinen Eichentisch neben der Treppe zu, auf dem das Telefon stand.

Als sie die Hörmuschel an ihr Ohr presste, vernahm sie kein Amtszeichen.

Die unergründlichen, seltsam zwingenden Augen des Arztes ruhten auf Maureen, versuchten, sich in ihren Blick zu senken.

Maureen erhob sich brüsk. »Da Sie ja hier so gut wie zu Hause sind, können Sie mir vielleicht auch verraten, warum das Telefon nicht funktioniert.«

»Ah …« sagte Guy Martelle gedehnt, »es funktioniert nicht? Wie fatal! Nun können Sie nicht die Polizei anrufen.«

»Nein«, wiederholte Maureen, »nun kann ich nicht die Polizei anrufen. Weshalb ist meine Stiefmutter bei Ihnen in Behandlung?«

Der Arzt schwieg.

»Oder ist es ein Geheimnis?«, stieß Maureen nach. »Da ich aber zur Familie gehöre, sollte ich es wissen.«

»Es ist kein Geheimnis«, erklärte Martelle schroff. »Ihr Nervenzustand ist miserabel. Sie bricht dauernd in Tränen aus. Sie schläft schlecht. Und sie hat Wahnvorstellungen.«

»Sie meinen, sie sieht Bilder vor sich, die gar nicht existieren?«, entfuhr es Maureen.

»Ja, Mademoiselle. Genauso ist es. Es war schon so schlimm, dass sie an ihrem Geisteszustand zweifelte. Da ließ sie mich kommen. Wir lernten uns bei einer Séance in Bordeaux kennen.«

Maureen glaubte nicht richtig zu hören. »Sie meinen – bei so einer Sitzung mit Tischrücken und Geisterbeschwörungen?«, fragte sie außer sich.

Er gab keine Antwort, sah sie nur unverwandt an. »Sie haben einen starken Willen, Mademoiselle de Robbin, nicht wahr? Ich spüre es. Sie haben eine fast männliche Entschlusskraft.«

Seine Stimme klang jetzt wie ein leiser Singsang, einschmeichelnd und voller Faszination.

»Wenn Sie darauf rechnen, Docteur, dass Sie mich auch bald zu Ihren Patientinnen zählen können, kann ich Ihnen nur mit Nein antworten.« Maureen lachte. »Und jetzt werde ich in die Küche gehen und mir etwas zu essen holen. Niemand scheint daran zu denken, dass ich nach meiner Ankunft noch keinen Bissen zu mir genommen habe. Übrigens …« Es fiel ihr noch etwas ein. »Sie könnten mir noch eine Auskunft geben, Docteur.«

»Stets zu Ihren Diensten, Mademoiselle!« Er verneigte sich.

»Ich sah auf dem Friedhof einen merkwürdigen Mann mit wirrem, blondem Haar. Seine Gestalt war ganz zusammengekrümmt. Er hatte den Kopf eingezogen wie ein Gnom, und an seinem Blick sah ich, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung sein muss.«

»Ach, ihn meinen Sie!«, sagte Guy Martelle. »Das war natürlich Jacques.«

»Wer ist Jacques?«

»Das wissen Sie nicht?« Ein zynisches Lächeln spielte um die Lippen des Arztes. »Jacques und Annabell waren doch verlobt und wollten am kommenden Theophilus-Tag heiraten.«

†

Theophilus-Tag … wann war der? Gab es jedes Jahr einen solchen Tag?

In der Küche hatte Maureen niemanden vorgefunden. Sie hatte daher selbst ein paar Schnittchen Weißbrot mit Käse belegt und war mit dem Teller in die Bibliothek im Westturm gegangen.

Es war sehr kalt in dem runden, hohen Raum, dessen Regale ringsum mit Büchern aller Art angefüllt waren.

Was weiß ich von Theophilus?, überlegte sie. Sie holte ein zerfleddertes Nachschlagewerk und las im Kerzenschein alles, was unter dem Stichwort ›Theophilus‹ dort stand:

Gestalten aus der mittelalterlichen Legende, in der das Faust-Problem anklingt. Theophilus schließt einen Pakt mit dem Teufel und verrät seinen Glauben.

Maureen knabberte ihre Sandwiches und dachte stirnrunzelnd nach. Pakt mit dem Teufel …, grübelte sie. Warum wollten Annabell und dieser Jacques am Theophilus-Tag heiraten? Weshalb der Hinweis auf diesen Teufelsanbeter?

Und überhaupt: Die zarte, blonde, kindhafte Annabell und dieses seltsame Individuum, das der Docteur ›Jacques‹ genannt hatte? War denn Fleur von allen guten Geistern verlassen, Annabell mit so einem Mann zu verheiraten?

So wenig Maureen auch bisher mit Fleur und Annabell zusammengelebt hatte, so wusste sie doch, dass Annabell von Fleur völlig beherrscht wurde und geistig ganz von ihr abhängig gewesen war.

Maureen schüttelte sich, stellte den Wälzer wieder ins Regal und nahm den Kerzenleuchter.

Sie verließ den Westturm und schritt den langen Flur entlang zum Hauptgebäude.

Plötzlich blieb sie stehen.

War da nicht ein hohes Wimmern gewesen?

Sie lauschte angestrengt, und sie ärgerte sich, dass ihr Herz so stürmisch schlug und die Adern an ihrem Hals pulsierten.

Was ist nur mit mir los, seit ich das Schloss betreten habe?, fragte sich Maureen. Ich bin so entschlusslos. Meine Gedanken sind wie gelähmt. Ich muss doch etwas unternehmen. Fleur ist nicht imstande dazu. Das Telefon ist defekt. Und wenn es nach dem Doktor gehen würde …

Der Doktor.

Er schien diese irrsinnige Situation völlig normal zu finden und drauf und dran zu sein, die Geschicke im Schloss zu bestimmen.

Aber da hat er sich getäuscht …, dachte Maureen.

Energisch ging sie weiter. In der Empfangshalle traf sie auf den alten Chatelain Barthou.

Eduarde Barthou war nahe an die Siebzig. Er litt große Schmerzen mit seiner Gicht. Und das zugige, kalte Schloss war nicht gerade dazu angetan, ihm seine Krankheit erträglich zu machen. Doch Barthou gehörte hierher. Sein Name war das erste Wort gewesen, was Maureen zu sprechen gelernt hatte. Sie hatte die ersten Schritte getan und dauernd ›Barthou, Barthou‹ geplappert.

»Mademoiselle«, sagte der Alte mit zittriger Stimme.

»Barthou! Ich hatte noch keine Zeit, dich zu begrüßen. Ist es nicht schrecklich, dass Annabells Leiche fort ist?«

Der Alte senkte den Kopf und bewegte stumm seine Lippen.

Voller Mitleid sah Maureen zu ihm nieder. Von ihm würde sie keinen Tipp bekommen, das war ihr klar. Warum sollte sie den alten Mann quälen?

»Geh schlafen, Barthou«, sagte sie lächelnd. »Kommst du an der Küche vorbei? Kannst du den Teller mitnehmen?«

Der Alte nickte zustimmend und nahm ihr den Teller aus der Hand. »Mademoiselle«, stöhnte er auf, »wenn unser Monsieur de Robbin das alles noch erlebt hätte …«

Die Trauer in seiner Stimme war wie ein Dolchstoß für Maureen. Was geht eigentlich hier vor?, fragte sie sich.

»Gute Nacht, Barthou!«, sagte sie und schob den Mann sanft weiter.

Dann griff sie nach dem Wettermantel und schlüpfte hinein. Draußen stürmte und regnete es, aber darauf konnte sie keine Rücksicht nehmen. Sie band sich ein Kopftuch übers Haar und stemmte die schwere Eichentür auf.

Sturm hin, Sturm her … sie musste hinunter nach Marveloux und dort den Gendarmen alarmieren.

Oder ob Monsieur Pigeon, der Krämer, schon die Polizei davon informiert hatte, dass der Sarg leer war?

†

Es war unmittelbar vor dem ersten Bauernhaus des Ortes, als Maureen merkte, dass ihr jemand folgte.

Wegen des laut tosenden Sturms war es ihr bisher unmöglich gewesen, die verschiedenen Geräusche zu unterscheiden. Aber jetzt spürte sie fast körperlich, dass Schritte hinter ihr herschlichen.

Bisher hatte Maureen immer geglaubt, eiserne Nerven zu haben. Sie trainierte in einer Londoner Sportschule hoffnungsvollen Nachwuchs im Skilauf und war selbst eine gute Slalomläuferin. Seit sie aber hier in ihrer Heimat weilte, war mit ihren Nerven nicht mehr viel los. Wenn sie sich wenigstens mit Fleur hätte verständigen können!

Nachdem ihre Mutter vor neunzehn Jahren am Kindbettfieber gestorben war – Maureens kleiner Bruder war tot geboren worden – hatte sie sich enger an ihren Vater Laurent de Robbin angeschlossen. Damals war sie sechs Jahre alt gewesen. Aber schon ein Jahr später hatte ihr Vater ein zweites Mal geheiratet: Fleur Pellegrin, eine Modistin aus einem Hutsalon in Paris. Und ein weiteres Jahr später war Annabell auf die Welt gekommen.

Maureen trat in den Schatten einer Haustür und hielt den Atem an. Da sah sie den gebückten Schatten vorbeischleichen.

Das musste Jacques sein, der Verlobte von Annabell …

Maureens Augen folgten dem Mann, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte. Wie konnte Annabell so einen Mann geliebt haben? Weshalb ging Jacques so gebückt? Warum schlich er nachts hinter ihr her und suchte sie?

Ich werde Fleur wegen dieser Verlobung zur Verantwortung ziehen müssen, dachte sie.

Sie gab ihr schützendes Versteck im Hauseingang auf und eilte weiter.

Wie gut, dachte sie, dass vier Jahre nach Papas Hochzeit mit Fleur Tante Liz, Mamas Schwester, aus London aufgetaucht war und sich erbot, mich zu sich zu nehmen. Da konnte ich das Chateau verlassen und vor allem Fleur, für die ich nie ein gutes, kindliches Gefühl aufbringen konnte. Von da an fing für mich ein neues Leben an. Ich fühlte mich wie befreit, dass ich in London leben durfte.

Plötzlich sprang jemand auf sie zu.

Jacques hatte hinter einer Litfaßsäule auf sie gelauert.

»Lassen Sie mich gefälligst los«, keuchte Maureen. Sie versuchte, die dürren, kalten Finger von ihrem Hals zu lösen, und sie setzte dabei ihre ganzen Kraftreserven ein. »Was wollen Sie von mir …?«

»Annabell«, stöhnte Jacques. »Lass sie in Ruhe. Lass Annabell in Ruhe.«