1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Als die unheimliche Frau die Finger spreizte, wurde Rudolf Robeli unwillkürlich an die Beine einer Riesenspinne erinnert. Rot wie Blut glitzerte der Lack auf ihren Fingernägeln.

Robeli wich zurück. Seine müden Augen, rot unterlaufen und tränend, zuckten.

"Nein, nein ...", ächzte er.

"Den ganzen Klub", höhnte das Weib. "Alle bring ich um ..."

Robeli wagte einen Ausbruch. Er warf sich herum und lief, so schnell seine alten Beine ihn tragen konnten, den Weg entlang. Sein Atem ging schneller und schneller. Er drehte sich um.

Da kam sie heran. Er hörte sie hinter sich lachen.

Nur fort!, hämmerte es in Robelis Schädel. Diese Hexe ist imstande und bringt mich um!

Er bemerkte gar nicht, wie er sich von der Stadt entfernte. Jetzt jagte er auf den kleinen Friedhof zu. Gerade verschwand der Sichelmond hinter einer Wolke ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

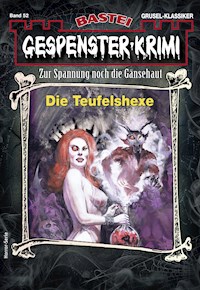

Die Teufelshexe

Vorschau

BASTEI LÜBBE AG

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati / BLITZ-Verlag

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 9-783-7517-0468-7

www.bastei.de

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Die Teufelshexe

von Rebecca LaRoche

Als die unheimliche Frau die Finger spreizte, wurde Rudolf Robeli unwillkürlich an die Beine einer Riesenspinne erinnert. Rot wie Blut glitzerte der Lack auf ihren Fingernägeln.

Robeli wich zurück. Seine müden Augen, rot unterlaufen und tränend, zuckten. „Nein, nein …“, ächzte er.

„Den ganzen Klub“, höhnte das Weib. „Alle bring ich um …“

Robeli wagte einen Ausbruch. Er warf sich herum und lief, so schnell seine alten Beine ihn tragen konnten, den Weg entlang. Sein Atem ging schneller und schneller.

Er drehte sich um. Da kam sie heran. Er hörte sie hinter sich lachen.

Die Angst saß Robeli im Nacken. Er bemerkte gar nicht, wie er sich von der Stadt entfernte. Jetzt jagte er auf den kleinen Friedhof zu. Gerade verschwand der Sichelmond hinter einer Wolke …

Was will ich auf dem Friedhof?, dachte er.

Ihre Stimme weit hinter ihm befahl: „Bleib stehen, du Narr. Du entkommst mir nicht!“

Robeli stolperte weiter. Rote Punkte rotierten vor seinen Augen. Wie lange kann ich dieses Tempo noch beibehalten?, dachte er.

Ein heller, singender Ton peitschte durch die Stille. Robeli spürte, wie eine Schlinge über ihn flog und sich langsam zuzog. Doch es war keine Schlinge aus einer Schnur, sondern eine dünne gezackte Metallschlinge, die schärfer als ein Messer war.

Sie zersägte mitten im Lauf den Schildknorpel und den fünften Halswirbel. Sekundenschnell trennte sich der Kopf vom Rumpf und rollte bis zu der zwei Meter hohen Mauer, hinter der der Friedhof lag.

Der kopflose Torso taumelte weiter und brach nach ein paar Metern zusammen.

Der unheimliche Mord hatte sich in knapp neunzig Sekunden abgespielt.

Die Frau kniete neben dem Körper nieder und untersuchte die Taschen des Toten. Sie fand die Brieftasche, öffnete sie, konnte jedoch bei der miserablen Beleuchtung nichts erkennen.

Die Blutlache, die sich um den Körper des Toten sammelte, wurde größer.

Die Frau hatte an ihrem weiten, langen Rock einige Taschen. In eine davon schob sie die Brieftasche des Toten. Aus einer anderen holte sie eine kleine, zusammengefaltete Knochensäge heraus. Sie schraubte sie zusammen. Dann richtete sie sich auf.

Ihr höhnischer Blick glitt über den verstümmelten Torso. Sie ging zur Mauer des Friedhofs, bückte sich nach dem Kopf, betrachtete ihn verächtlich und warf ihn dann in hohem Bogen über die Mauer.

Aus einer Tasche ihres Rockes holte sie einen Plastikbeutel, ging wieder zurück zu der kopflosen Leiche und griff nach dem linken Arm …

†

„Bleib hier, Ricky. Großvater schläft bestimmt noch“, ermahnte die grauhaarige Frau ihren Enkel.

„Er hat mir versprochen, mit mir Drachen steigen zu lassen“, maulte der Fünfjährige. Er presste sein Auge an das Schlüsselloch. „Die Vorhänge sind gar nicht zugezogen, Oma.“

„Nicht zugezogen? Was redest du da?“ Elsa Robeli drückte die Klinke nieder und betrat das Schlafzimmer ihres Mannes.

„Pst, er scheint noch zu schlafen“, raunte sie dem Knaben zu.

Auf Zehenspitzen ging sie weiter bis zum Bett.

Merkwürdig! Robeli lag nicht im Bett. Aber unter der flachen Decke hob sich etwas ab.

„Wo ist denn Opa?“, wollte der kleine Ricky wissen.

Eine dunkle, beklemmende Ahnung überfiel die alte Frau, als sie die Bettdecke anfasste und leicht anhob.

„Oma, warum …?“

„Ruhig …“, sprach sie.

Ihre Augen weiteten sich, als sie die Bettdecke angehoben hatte und einen Arm darunter liegen sah. Leintuch und Bettbezug waren blutverschmiert.

Was ist das für ein makabrer Scherz?, dachte sie. Ihr Magen revoltierte.

„Bleib weg, Ricky“, sagte sie tonlos. Ihr Geist weigerte sich, zu begreifen, was sie sah.

Dann fiel ihr Blick auf den Manschettenknopf an dem blutbesudelten Hemdsärmel.

„Rudolf …“, ächzte sie. Sie taumelte rückwärts.

Auch Ricky warf jetzt einen Blick ins Bett. Wie eine Furie schoss Elsa Robeli auf ihn zu und riss ihn zur Seite.

„Omi, was ist denn los? Was machst du denn für ein Gesicht?“, wollte das Kind wissen. „Was liegt denn da im Bett? Und warum ist das Bett so blutig?“

Elsa Robeli drängte das Kind hinaus. „Geh spielen“, röchelte sie. Dann stürzte sie ins Badezimmer und musste sich übergeben.

Was war mit Rudolf geschehen? Sie hatte ihm die Manschettenknöpfe zum letzten Geburtstag geschenkt. Und den Hemdsärmel kannte sie auch. Erst gestern noch hatte sie das Hemd gestärkt und gebügelt.

Sie verstand nicht, warum der Tote, dessen Arm in Rudolfs Bett lag, Rudolfs Hemd trug und auch den Manschettenknopf.

Als sie den Korridor wieder betrat, lauschte sie mit klopfendem Herzen. Ihr Geist war noch völlig durcheinander. Dass jemand den blutigen Arm in die Wohnung gebracht haben musste, war ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

Sie hörte Ricky im Spielzimmer plappern und wankte noch einmal zu dem Schlafzimmer ihres Mannes.

Sie bekreuzigte sich. „Gott, sei meiner armen Seele gnädig“, sagte sie tonlos. Dann betrat sie das Schreckenszimmer.

Jetzt, ohne das Kind, trat sie beherzt auf das Bett zu und hob die Decke an.

Als sie erkannte, dass sie sich vorhin nicht getäuscht und keiner Wahnvorstellung erlegen war, wollte sie von Neuem Übelkeit überkommen. Sie zwang sich jedoch, das grausige Gliedmaß näher anzusehen.

Da, der Ring – die tote Hand trug den schmalen Goldring. Und darüber am Ringfinger war eine schlecht verheilte Narbe. Rudolf hatte sich kürzlich beim Holzschnitzen geschnitten.

Elsa Robeli sank am Bettende zusammen. Sie war halb bewusstlos.

Dann hörte sie das Telefon auf dem Korridor schrillen.

„Omi …“, rief Ricky.

Elsa Robeli lief hinaus und nahm den Hörer ab.

„Robeli.“

Eine heisere Frauenstimme war am Apparat.

„Warst du schon bei der Polizei?“, hörte sie die Frau fragen. „Du hast doch schon im Bett nachgeschaut? Du musst dich beeilen. Je frischer die Spuren sind, umso besser für die Nachforschungen.“

Ein grausiges Gelächter drang an Elsa Robelis Ohr.

Frau Robeli warf den Hörer auf die Gabel. Wimmernd presste sie sich gegen die kalte Wand des Korridors.

An unserem Ehering habe ich Rudolf erkannt. Es ist sein Arm, dachte sie.

Erst jetzt nahm sie den Hörer wieder ab und wählte die Nummer der Polizei.

†

Die beiden jungen Elevinnen Kitty Dobson und Martha Flanders mussten, so wollte es Polizeirat Hasso Stanzig, in alle Abteilungen des Präsidiums ‚reinriechen’, um sich ein Bild von ihrer künftigen Arbeit als Kriminalbeamtinnen zu machen. Sie hatten beide die Polizeischule mit guten Noten absolviert und sollten nun in die Praxis eingeführt werden.

Kriminalrat Baltram fluchte, als man ihm die Elevinnen zum Anlernen anvertraute.

„Ihr seid zwar zwei flotte Bienen“, grunzte er, „aber während der Dienstzeit interessiere ich mich nicht für so was. Ihr werdet mich nur in meiner Arbeit stören.“

„Sie können uns ganz selbstständig einen Fall übertragen“, behauptete die temperamentvolle dunkelhaarige Kitty Dobson und klimperte mit den Augenlidern.

„Sie werden staunen, Herr Kriminalrat“, erklärte die blonde, sehr schlanke und ungemein sportlich wirkende Martha Flanders kühl. „Wir haben nämlich in der Polizeischule höllisch aufgepasst.“

„Alles Theorie“, bellte Kriminalrat Baltram.

Da erreichte ihn ein Anruf über den Hausapparat.

Als er den Hörer wieder auflegte, grinste er.

„Dann zeigt mal, was ihr könnt“, meinte er salbungsvoll. „Soeben kam der Anruf einer gewissen Elsa Robeli. Sie war kaum zu verstehen. Irgendetwas hat sie sehr aufgeregt. Sie redete von einem blutigen Bett, von ihrem Mann, von einem Arm und einem Ehering.“

„Adresse?“, wollte Kitty mit knapper Beamtenstimme wissen.

„Flachsbohnenweg 4.“ Der Kriminalrat fand die Idee, die beiden Mädchen zu Erkundigungen wegzuschicken, grandios. „Und ich bitte mir aus, dass ihr gründlich vorgeht. Jede Einzelheit ist wichtig. Hinterher wünsche ich einen detaillierten, lückenlosen Bericht.“

„Sie werden mit uns zufrieden sein, Herr Kriminalrat“, versprach Martha. „Keine Sorge. Wir sind in zwei Stunden wieder zurück und werden Ihnen berichten.“

„Ich nehme grundsätzlich nur schriftliche Berichte meiner Untergebenen entgegen!“, bellte Kriminalrat Baltram. „Und beeilt euch nicht so. Vor morgen früh will ich euch hier nicht wieder sehen. Ende. Haut ab.“

Martha und Kitty warfen sich einen Blick zu und schritten hinaus.

„Uff“, sagte Kitty, „der alte Griesgram hat heute sicher schlecht gefrühstückt. Komm, wir fahren jetzt auf dem schnellsten Weg zum Flachsbohnenweg. Du, unser erster Fall! Das muss gefeiert werden!“

„Heute Abend kauf ich eine Flasche billigen Tirolerwein“, versprach Martha.

Minuten später saßen sie in dem uralten Vehikel von Kitty.

„Ich kann es kaum erwarten“, sagte Martha. „Was hat der Alte gesagt? Elsa Robeli hat etwas von einem blutigen Bett und einem Arm gesagt?“

„Und von ihrem Mann und einem Ehering!“, fiel ihr Kitty ins Wort. „Martha, es wird sich um eine Eifersuchtstragödie handeln. Sei bloß nicht enttäuscht.“

†

„Kommen Sie rein“, sagte Ricky. „Oma hat Opas Schlafzimmer abgesperrt und sich hingelegt. Sie weint.“

„Warum weint sie?“, fragte Martha.

„Wegen … Es liegt was in Opas Bett.“

„Was?“

Kitty und Martha warfen sich einen raschen Blick zu.

„Was Blutiges. Eine Hand.“

„Eine Hand?“, wiederholte Kitty.

„Wo ist deine Oma? Führ uns zu ihr, ja?“

Ricky nickte hochmütig und ging vor ihnen her zu einer Tür. „Omi, hier sind zwei Frauen von der Polizei!“, kreischte er.

Kitty und Martha warteten. Der Kleine schlüpfte durch die Tür. Man hörte ihn mit einer anderen Person flüstern.

„Es würde mich nicht wundern, Martha“, raunte Kitty der Kollegin zu, „wenn diese Elsa Robeli ihren Mann umgebracht hätte. Aus Eifersucht natürlich.“

„Fälle nie ein Urteil, ohne klare Beweise zu haben“, deklamierte Martha. „Denk dran, wie die uns in der Polizeischule in Psychologie getrimmt haben, Kitty.“

Die Tür öffnete sich.

Die Frau, die auf der Schwelle stand, sah selbst aus wie eine Leiche.

Sie wirkte sehr hinfällig, und Kitty hatte das Gefühl, jederzeit bereit sein zu müssen, um sie ohnmächtig aufzufangen.

„Sie sind von der Polizei?“, fragte sie.

Kitty und Martha zeigten ihre Ausweise.

„Aber es wäre besser gewesen, ein Mann wäre gekommen“, protestierte die Frau. „Sie sind noch so jung, und Ihre Nerven …“

„… sind äußerst gesund“, unterbrach Kitty sie. „Dürfen wir jetzt den Tatort besichtigen?“

„Tatort …? Dort, die vierte Tür rechts – das ist das Schlafzimmer meines Mannes. Hier ist der Schlüssel. Sehen Sie selbst, was darin liegt.“

†

„Natürlich, Madame!“ Der Hotelportier verneigte sich tief. „Herr Vanstraaten ist heute eingetroffen. Er ist auf seinem Zimmer. Wen darf ich melden?“

„Elsa Robeli.“

„Ja, Madame – ich rufe sofort hinauf!“, erbot sich der Portier.

Die violett gekleidete Dame nickte kühl. Der Portier konnte kaum etwas von ihr sehen. Ihr Gesicht war unter einem dichten lila Schleier verborgen. Ihre Hände steckten in langen roséfarbigen Lederhandschuhen.

Die Dame war sehr groß und bewegte sich zielsicher auf den Lift zu.

Der Portier griff nach dem Telefonhörer und wählte die Zimmernummer 357.

„Herr Vanstraaten? Frau Robeli ist auf dem Weg zu Ihnen. Ja, sie wird gleich bei Ihnen sein.“

Er vernahm einen freudigen Ausruf und legte lächelnd den Hörer nieder. Der Juwelenkönig aus Amsterdam schien überaus froh zu sein über diesen Besuch.

Doch der brave Mann ahnte nicht, welches Drama sich im vierten Stockwerk des Hotels abspielte.

„Herein!“, rief Egon Vanstraaten und eilte zur Tür. Er breitete beide Arme aus. „Elsa, wundervoll – lass dich ansehen … Warum hast du Rudolf nicht mitgebracht?“

Die Dame in Lila schloss die Tür.

„Rudolf lebt nicht mehr“, sagte sie gleichgültig.

Das Lächeln auf dem Gesicht Vanstraatens gefror.

„Elsa, soll das ein Witz sein?“, stieß er hervor. „Nimm doch den dummen Schleier ab.“

„Bitte, wenn du willst …“

Die Hände in den roséfarbigen Lederhandschuhen hoben sich und lüfteten den Schleier.

Vanstraaten taumelte zurück.

Ein Gesicht mit einer Gummimaske sah ihn an. Für die Augen, die Nasenlöcher und den Mund waren Löcher ausgespart.

„Wer – wer sind Sie?“, ächzte er. „Sie sind nicht Elsa Robeli.“

„Natürlich nicht“, gab die Fremde zur Antwort. Sie griff in ihre Krokodilledertasche. „Aber Sie werden sich meinen Besuch gefallen lassen müssen, Vanstraaten. Sie sind der Nächste auf meiner Liste. Danach bringe ich noch drei zur Strecke, dann ist mein Gelübde erfüllt.“

Vanstraaten fuhr mit dem Zeigefinger zwischen Hals und Kragen.

„Ich verstehe kein Wort ….“

Die roséfarbige Hand tauchte aus der Krokohandtasche auf. Sie umspannte jetzt einen Dolch mit langer gebogener Klinge.

„Was wollen Sie damit?“, stieß Vanstraaten tonlos hervor.

„Sie töten, was sonst?“ Die Stimme der Fremden klang verächtlich. Mit ihrer freien Hand riss sie sich mit einem Ruck die Maske herunter.

Vanstraaten schrie auf.

Er blickte in ein grausig entstelltes Antlitz. Das Gesicht der Frau sah aus wie ein Totenkopf. Waren die Schädelknochen noch von Haar, von Haut bedeckt? Schwarze Augen beobachteten ihn tückisch, der zahnlose Mund war wie ein Krater.

Entsetzt bemerkte Vanstraaten, dass in der Mundöffnung der Maske auch noch das falsche Gebiss hing.

„Wer sind Sie?“

„Wer ich bin? Erinnern Sie sich an das Unglück im afrikanischen Betschuana? Es ist jetzt vierzig Jahre her – vierzig Jahre, Vanstraaten.“

„Was soll damals geschehen sein?“, ächzte Vanstraaten.

„Ein gewisser Josse Dominique gehörte zu eurer Reisegesellschaft, erinnern Sie sich?“

„Nein.“

„Nein? Sie alle haben ihn gnadenlos in den Sümpfen von Okawango umkommen lassen.“

„Ach so – den meinen Sie.“

„Mehr haben Sie nicht dazu zu sagen, Vanstraaten? Dominique war mein Sohn.“

Vanstraaten wich zurück. Angst packte ihn wie mit Eisenkrallen. Er spürte, wie ihn von dieser furchterregenden Frau der Hauch des Todes anwehte.

„Was wollen Sie hier bei mir?“

„Sie töten.“

„Sie scherzen. Das ist unmöglich. Sie können doch nicht …“

„Ich kann nicht?“, unterbrach ihn die Frau mit erhobener Stimme. Erbarmungsloser Hass stand in ihren dunklen Augen. „Ich habe gestern Nacht Robeli hingerichtet. Vorgestern schnitt ich Godolew die Zunge heraus und stieß ihn ins Meer. Und ohne Zunge konnte er nicht um Hilfe schreien …“

Vanstraatens Hand tastete nach dem Telefon. Die Frau war wahnsinnig! Sie gehörte in eine Anstalt.

Fast spielerisch bewegte sich die roséfarbige Lederhand. Der Dolch surrte durch die Luft und jagte auf den wie gelähmt dastehenden Vanstraaten zu.

Ungläubig ließ Vanstraaten es geschehen, dass sich der Dolch in seinen Hals bohrte und die Hauptschlagader durchschnitt. Eine Gegenwehr wäre auch sinnlos gewesen. Er war unbewaffnet. Und noch immer staunte er darüber, dass jemand die Absicht haben konnte, ihn, den Juwelenkönig von Amsterdam, zu töten.

Er starb ohne Widerstand, weil er keine Fantasie hatte.

Der schwere Mann ging in die Knie. Seine Augen brachen, und dann hing der staunende, starre und leblose Glasblick an dem Antlitz seiner Mörderin.

Die Frau näherte sich ihm, zog langsam die Gummimaske wieder über ihr Gesicht und holte einen schwarzen Hut mit Schleier aus ihrer Handtasche. Sie setzte ihn auf und neigte sich zu dem Toten nieder. „Du bist der dritte, Vanstraaten“, sagte sie höhnisch. „Alle werden büßen, und wenn einer schon tot ist, werden seine Kinder für die Untat des Vaters bezahlen.“

Sie knöpfte den Mantel auf, wendete ihn und zog ihn wieder an. Jetzt war der Mantel schwarz. Sie wirkte wie eine trauernde Witwe.

Die Mordwaffe steckte sie, nachdem sie sie am Jackett des Toten gesäubert hatte, in ihre Handtasche. Dann schnitt sie dem Toten ein Ohr ab, betrachtete es angewidert und warf es in hohem Bogen aus dem offenen Fenster.

Unbemerkt konnte sie über den Dienstbotenausgang das Hotel verlassen.

„Jeden Tag einer“, flüsterte sie. „Vierzig Jahre habe ich darauf gewartet – vierzig lange Jahre …“

†

Die Trauerpredigt des Pastors war beendet. Jetzt drängten sich alle um die Witwe und die zwei erwachsenen Söhne des Regierungsdirektors Griesewald und sprachen ihr Beileid aus.

„… viel zu früh von uns gegangen“, hörte Liesa Griesewald die Trauergäste murmeln. „Er hat eine Lücke hinterlassen, die sich nur schwer füllen lassen wird. Immer wird er uns unvergessen sein, gnädige Frau.“

Sie haben in einem Leitfaden für Trauernde nachgelesen, was sie sagen müssen, dachte Liesa.

„Danke – danke …“, stammelte sie. Sie war froh, dass der dichte Schleier ihr Gesicht verdeckte, sonst hätte man ihr anmerken können, dass sie durchaus nicht so erschüttert war, wie sie sich gab.

Aber Johann Griesewald hatte nach außen hin und seiner hohen Position wegen immer den Schein einer glücklichen Ehe wahren wollen. Vielleicht war es der letzte faire Dienst, den sie ihm erweisen konnte. Nun, wenn sie jetzt tiefe Trauer mimte, konnte er sich nicht mehr in billigen Stundenhotels mit blonden Flittchen herumtreiben. Tote sind bekanntlich für Sex völlig unempfänglich, dachte sie mit verbittertem Herzen, während man ihr immer noch die Hand schüttelte, sie in die Arme schloss und ihr immer wieder beteuerte, wie fabelhaft und aufrecht und charaktervoll der gute Johann doch gewesen war!

Endlich war es vorüber.

Ralph und Lothar nahmen die Mutter in die Mitte und führten sie rasch vom offenen Grab weg.

Ralph stützte sie von rechts, Lothar von links.

„Sag doch was“, bat Ralph. „Nun rede doch endlich, Mama.“

„Ich …“ Liesa Griesewald sank zusammen. Ganz schwer wurde sie in den Armen ihrer Söhne.

„Verdammt, jetzt ist sie doch bewusstlos geworden“, fluchte Ralph. „Ich habe es die ganze Zeit befürchtet.“

„Warte, ich hol Hilfe … War dieser grauhaarige Mann mit dem Kneifer nicht Arzt?“