Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

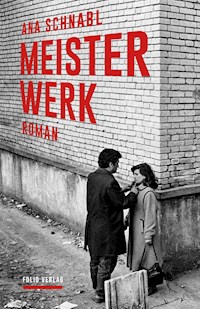

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Ein radikales Debüt, das unsere Sehnsüchte, Begehrlichkeiten, Freuden und Ängste spiegelt. Ana Schnabl hält in ihren raffinierten Erzählungen auf ganz ungewöhnliche Weise menschliche Beziehungen fest. Da ist die verstörende Unruhe einer Frau in der Warteschlange einer Apotheke, oder die junge Mutter, die um die Aufmerksamkeit ihres Mannes ringt, doch keine Liebe für ihr Neugeborenes empfindet, oder das Mädchen, das jede Regung ihrer strahlenden Zwillingsschwester studiert wie die eines seltenen Insekts unter dem Vergrößerungsglas. Die Geschichten berühren mit unerwarteter Heftigkeit und erlauben einen ganz anderen Blick auf den Menschen. Dieses preisgekrönte Debüt zeigt eine junge slowenische Autorin bereits jetzt auf höchstem sprachlichen Niveau – ein großes Versprechen für die Zukunft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ANA SCHNABL

GRÜN WIE ICH DICH LIEBE GRÜN

ERZÄHLUNGEN

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof

Inhalt

Trittico

Pinot gris

Grün, wie ich dich liebe, Grün

Er band sich die Krawatte

Der Große Wagen

Das Kind

Ritalin

Bananensplit

Wenn das Gewitter vorübergeht

Ana

Trittico

Das müssten sie irgendwie anders regeln. Sie könnten uns zum Beispiel ein kleines Päckchen mit dem Vorrat für die nächsten sechs Monate und Beruhigungstee schicken oder uns alles persönlich aushändigen, über den Tisch, wie das unter Menschen üblich ist, die Geheimnisse für sich behalten können. Aber so muss ich in der Reihe stehen, als Sechzehnte, die Hände in den Taschen, ein sorgfältig gefaltetes Papier ist alles, was sie mir mitgegeben haben. Sie haben mich hinausgeschickt, und offensichtlich hat niemand daran gedacht, dass mir das Hinausgehen teilweise bis überwiegend unangenehm ist. Wenn es mir so wie jetzt überwiegend bis sehr unangenehm ist, fange ich an, säuerlich zu riechen, weswegen es mir noch unangenehmer wird und ich nur nach Hause möchte, um mein T-Shirt und mein Höschen zu wechseln und die Sache später zu erledigen oder überhaupt nicht zu erledigen, weil mich auf dem Weg zur Apotheke dieselben Leute sehen und sich fragen könnten, ob mit mir alles in Ordnung ist. Und sollten sich die Leute so etwas fragen, wäre es mir besonders unangenehm, deshalb scheint mir zumindest in diesem Augenblick die logischste Wahl die, in der Reihe zu bleiben. Fünfzehnte. Ich würde mich bei allen entschuldigen, die mein säuerlicher Geruch stört, das bin nicht ich, das ist mein Cortisol, ich wünschte mir, ich könnte allen in meiner Nähe klarmachen, dass es mit mir nicht so schlimm steht, wie es aussieht. Vielleicht würden sie mir nicht glauben, denn ich sehe tatsächlich schlecht aus, das zeigt mir das Spiegelbild in der Scheibe der Schiebetür. Diese Tür zeigt mir auch, dass vor mir eine wirklich attraktive junge Frau mit spitzen Brüsten steht und dass wir uns beide mustern, wobei sie ein zufriedenes Katzenlächeln zeigt, während ich dort, wo mein Gesicht sein müsste, etwas anderes, etwas Hässliches habe. Vierzehnte. Ich sehe auch, dass ich schrecklich unordentliche Haare habe, die fettig glänzen und sich mir in Strähnen ans T-Shirt kleben, eine Strähne schmiegt sich sogar in die feuchte Achselhöhle. Universelle Regel – Unappetitliches kriecht zusammen. Dreizehnte. Herzlich gern würde ich die störende fettige Strähne unter der Achsel wegziehen, aber ich fürchte, dass ich dazu den Arm heben, den Schweißring entblößen müsste, und gleichzeitig würde die katzenhaft attraktive junge Frau vor mir, die den Blick nicht von der Scheibe lösen kann, mitbekommen, wie viel Mühe ich investiere, um anständig auszusehen. Zwölfte. Bestimmt würde sich ihr Mund zu einer Kurve des Mitleids verziehen, wenn sie bemerkte, wie armselig all mein Tun ist – einmal hässlich, immer hässlich –, tiefer noch in ihrem Innern aber würde sie sich freuen, dass sie immer und überall wie eine Göttin aussieht, und würde weiterhin selbstzufrieden auf das Spiegelbild sehen. Am schlimmsten bei all dem ist, dass uns, die wir klein und hässlich sind, Leidenschaft und Eitelkeit nicht zustehen, das habe ich ziemlich früh gelernt, oft genug habe ich diesen mit Abneigung oder sogar Ekel gesättigten Du-bist-klein-und-hässlich-und-hast-kein-Recht-auf-Leidenschaft-Blick einstecken müssen. Weil ich mich bei diesem oder dem verwandten Du-bist-klein-und-hässlich- und-hast-dich-nicht-herzurichten-Blick ziemlich unwohl fühle, habe ich die Zurschaustellung von Leidenschaft und jegliche Eitelkeit aufgegeben. Das bedeutet im Prinzip, dass ich mich nach keinem attraktiven Menschen umsehe, dass ich nicht tanze, nicht laut lache, keine Ereignisse kommentiere, wenn ich ihnen gegenüber nicht völlig gleichgültig eingestellt bin, ebenso habe ich aufgehört, mich herzurichten, und muss deshalb fettige Haarsträhnen ertragen, die sich mir in die Achselhöhlen drängen, was aber das kleinere Problem ist. Wesentlich heikler ist es, wenn ich zum Schwimmunterricht ins Schwimmbad gehe. Diese Stunden mögen auf andere entspannend wirken, für mich sind sie genau genommen eine kleine Passion, obwohl mir der Arzt sagt, dass Wasser heilend wirkt und dass ich mich einfach erholen muss, wenn ich in den wesentlichen Punkten vorankommen will. Elfte. Bei den Schwimmstunden bin ich nämlich im Badeanzug, weshalb es mir so unangenehm ist, dass ich zum Becken immer wie jemand mit einem entzündeten Ischiasnerv gehe, was ironischerweise eine gute Tarnung für meinen tatsächlichen Zustand ist. Weil ich im Badeanzug bin, also dem Publikum meine kurzen, kräftigen und außerordentlich behaarten Beine zeige, um die ich mich das letzte Mal in der späten Pubertät gekümmert habe, als ich noch um das Recht kämpfte, mich herrichten zu dürfen. Für Beobachter mehr erschreckend ist mit Sicherheit jener Bereich, der von Frauen mit unangefochtenem Status als Bikinizone bezeichnet wird. Große Schwierigkeiten verursacht mir vor allem das Rückenschwimmen, denn die Haare ziehen sich hinter mir her wie Seetang; das habe ich jedenfalls eine der Mitschwimmerinnen in der Garderobe sagen gehört, die dachte, ich wäre nicht in der Nähe, denn die Leute denken gewöhnlich, dass ich nicht in der Nähe bin. Zehnte. So auch der Mann, der hinter mir steht, er bemerkt nicht, dass ich in seiner Nähe bin, und hat sich mit Sicherheit noch kein einziges Mal gefragt, warum ich eigentlich hier bin, und wenn er sich schon gefragt hat, meint er wahrscheinlich, dass ich hier bin, weil ich stinke. Er kann nicht wissen – denn es gibt für ihn keinen Grund, sich für mich zu interessieren –, dass ich deshalb hier bin, weil mein Arzt überzeugt ist, dass die Zeit für einen größeren Schritt voran gekommen ist. Neunte. Er sagt, dass wir mit vereinten Kräften bereits ein paar Schritte gemacht haben, die aber seiner Meinung nach zu kurz gewesen sind, um wirklich eine Positionsänderung zu bedeuten. Trotzdem habe ich im letzten Dreivierteljahr, seit ich ihn aufsuche, ein paar schädliche Angewohnheiten aufgegeben, aufgehört habe ich mit dem regelmäßigen Rauchen von Marihuana, aufgehört habe ich mit dem regelmäßigen Verzehr von Salami, reduziert habe ich auch den Missbrauch frecher Zynismen und Scherze auf eigene Kosten. Mein Arzt ist überzeugt, dass besonders Letzteres sehr gefährlich ist, da es die Krankheit verstärkt, anstatt von ihr zu erlösen. Ich bin allerdings so erfahren, dass ich weiß, dass es nur die frechen Zynismen und Scherze auf eigene Kosten sind, die im Dunkel dieses leise und unaufhaltsam fortschreitenden Zustands leuchten. Außerdem ernte ich jedes Mal, wenn ich einen Scherz auf eigene Kosten in Gegenwart etwa meiner Mitschwimmer reiße, ein Mitgefühl solchen Ausmaßes, wie ich es mir als Kind erträumt habe. Achte. Mein Arzt versteht nicht, wie ungewöhnlich mein Humor ist und wie ich mit ihm die Menschen fröhlich mache, wie gut sich die Menschen fühlen, wenn ich wie ein Traktor in mein eigenes Unglück hineinpflüge. Er versteht nicht, wie viel mir das bedeutet und dass ich mich deshalb mitunter als vollwertige, effektive Staatsbürgerin mit völlig transparentem Privatleben fühle. Wenn ich zu müde bin zum Scherzen, verschlechtert sich mein Zustand. Dann kann ich wirklich nichts mit mir anfangen, ich kann mich nur noch für die Krankheit mobilisieren, und gewöhnlich endet die Sache damit, dass ich um Hospitalisierung bitte, weil ich meiner Stiefmutter nicht im Weg sein will. Siebente. Die einzige logische Wahl, wenn ich niemandem im Weg sein und meine täglichen Verpflichtungen erfüllen will, ist folglich der Humor. So habe ich mir auf dem Weg hierher vorgesungen, „Hässlichdick geht in die Welt, bis sie auf die Nase fällt“, was ich komisch fand und was mir half, die unangenehmen Gefühle zu verdrängen. Aus dem Haus gehe ich genau dreimal die Woche, und gewöhnlich zähle ich die Sekunden, die ich so exponiert unter dem für die meisten Menschen trauten Himmel verbringe. Sechste. Heute war der Gang hierher äußerst unangenehm und ich musste zu radikaleren Mitteln greifen, es wäre völlig egal gewesen, ob ich die gerade oder die ungerade Zahl der unter dem für die meisten Menschen trauten Himmel verbrachten Sekunden gezählt hätte. Obwohl es ein besonderer Tag ist, weil ich einen großen Schritt voran mache, fühle ich mich seltsam ausmanövriert. Fünfte. Mein Arzt versichert mir, das sei völlig normal, das komme bei allen kranken Personen vor, allerdings sei bei Personen, die große Schmerzen haben, zusätzliche Hilfe nötig. Vermutlich habe ich mich da hinein verstrickt, als ich zwei Wörter verwendete, die Patienten bei Ärzten nicht verwenden dürfen, denn sie übermalen ihren ansonsten ziemlich heiteren, hoffnungsvollen und sanft mitfühlenden Gesichtsausdruck zu einem Ausdruck der Ohnmacht. Ich hatte nämlich das Wort „sich umbringen“ geäußert. Vierte. Der Arzt hatte im Schock wahrscheinlich den leiseren Zusatz „wegen der Schmerzen“ überhört, der die Sache ein wenig abmildern sollte, und hat mich mit dem Papier in der Hand weggeschickt, damit ich für die Verwendung des falschen Worts mit einem öffentlichen Geständnis bezahle. Weil ich nahe an der aggressiv grünen Linie meines Innenlebens bin, werden die Schmerzen in meinem Magen immer schlimmer, es ist geradezu unglaublich, was sich alles im Körper breitmacht, wenn du so hinter einer attraktiven jungen Frau wartest, vor einem energischen Mann. Das Papier, das ich die ganze Zeit in der rechten Tasche in der Hand halte, ist durchweicht, vielleicht kann die Pharmazeutin gar nicht lesen, was da steht, und schickt mich nach Hause und denkt wie die anderen, dass ich wegen Medikamenten gekommen bin, die mir bei meinen Problemen mit dem Schwitzen helfen sollen. So würde mir die Vorsehung die Verlegenheit ersparen, das Papier vor die perfekt geschminkten Augen der Pharmazeutin schieben zu müssen, die den Namen des Medikaments lesen und mich mit einem klaren Du-bist-klein-und-hässlich-kein-Wunder-dass-du-leidest-Blick ansehen würde. Die Übelkeit im Magen steigt auf und überschwemmt mein Gehirn, drückt so grob auf den Sehnerv, dass sich das Bild verschiebt und sofort wieder zu einer Einheit verschmilzt, gerade, als die bildhübsche, gepflegte und zweifellos glückliche Pharmazeutin ein geduldiges „die Nächste bitte“ hören lässt. Jetzt bin ich die Dritte in der Reihe, daran ist nichts Schönes. Ich spüre, wie um mich herum die freudvollen und ganzheitlichen und gesunden Leben der Menschen pulsieren, hier in der Apotheke sind sie wegen eines Angehörigen, sie selbst brauchen keine Hilfe, nicht wegen des Magens, nicht wegen des Kopfes, nicht wegen des Blutkreislaufs, nicht wegen irgendwelcher Pilze. Mich aber hat vor Jahren die Krankheit überfallen, und ich habe viel Hilfe gebraucht, weshalb ich auch hohe Lebenskosten hatte, besonders für Marihuana, ungesunde Nahrung, Fahrten in die Hauptstadt und Bezahlung von ärztlichen Ratschlägen. Mich überkommt das, was mein Arzt „respiratorische Insuffizienz“ nennt, ich atme flach und schnell, ich bemühe mich wirklich, dass man mich nicht hört – bestimmt hört man mich weniger als damals, als ich regelmäßig und viel Marihuana geraucht und mir den Rachen versengt habe –, ich will ja keine Aufmerksamkeit freudvoller Menschen, es wäre unhöflich, sie mit unschönen Tönen zu stören. Ich habe gelernt, zwischen Ein- und Ausatmen bis drei zu zählen, so kannst du den Organismus dazu bringen, dass er dir gehorcht und dich nicht in heikle Situationen bringt, wie es zum Beispiel eine Ohnmacht wäre oder etwa ein Tränenausbruch in der Öffentlichkeit. Die Situation nähert sich ihrem Siedepunkt, die attraktive junge Frau ist ganz bis ans Pult getreten und spricht jetzt vertraulich mit der Pharmazeutin, der alte Trick mit dem Zählen verfängt nicht. Ihr eleganter Gang hat mich gestört, er ist so apart, sie sieht so glücklich und wohlbestallt aus, während ich um die vitalen Grundlagen kämpfe, darum, dass ich diese verdammte Luft so einatmen kann, dass sie in den Bauch gelangt und mich locker macht und ich mich nicht erneut komplett lächerlich machen muss. Ich habe genug davon, mich vor Leuten lächerlich zu machen, denen es besser geht als mir, das ist beileibe die Mehrzahl der Menschen, denen ich begegne, außer vielleicht meine taube Stiefmutter, die ausschließlich in die Klänge ihres Kopfs gehüllt ist. So sehr wünsche ich mir, dass sich die Tränen nicht in meinen Tränensäcken sammeln. Weil sie sofort zu fließen anfangen, wenn ich zwinkere, ich darf nicht zwinkern, das macht trockene Augen und verstärkt das Gefühl, dass ich in meinen zerrütteten Kopf eingesperrt bin und nicht hinaussehen kann. Obwohl ich den Kopf leicht zurücklehne, rinnen mir doch zwei kleine Tränen über die Wangen hinunter zum Kinn, treffen sich in der Mitte und fallen vereint auf den Saum meines T-Shirts. So. Jetzt bin ich entlarvt. Jetzt kann ich wirklich nicht in Ordnung sein, ich weine gleich hier mitten in der schneeweißen, schrecklich sauberen und makellosen Apotheke, die Zweite in der Reihe, die linke Hand in der Hosentasche, das Papier der Schmach in der rechten Hand. Das Papier wird mindestens einer Person in der Apotheke die Wahrheit über mein Leben eröffnen, und diese Person wird keine Zeit für Mitgefühl haben, denn ich bin nicht alt und nicht am Sterben, ich habe auch keine schweren körperlichen Schäden oder Krebs. Ich strenge mich nur nicht genug an, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen, so lautet die gängige Diagnose. Jetzt bin ich dran, ich trete vor die strahlende Pharmazeutin, ich blicke zu Boden, verstecke mein verweintes Gesicht, lege das Papier aufs Pult, mehr vor mich als vor sie hin, und streife die abscheuerregende Schrift ein letztes Mal mit dem Blick. TRITTICO 5X. Die Apothekerin begrüßt mich versiert, als sie das Geschriebene liest, dreht sich um und geht zum Regal ganz hinten, wo sie die Medikamente für Leute ganz hinten haben. Als sie zurückkommt – es dauert nicht mal eine Minute –, händigt sie mir die mit der Vorderseite nach unten gedrehten Päckchen aus und macht etwas Seltsames, etwas so Seltsames, dass mir für einen Moment das Herz stehenbleibt und meine Tränen stocken. Als ich nach den Päckchen greife, berührt sie ganz leicht meine Hand, diskret, wie aus Versehen, ich zucke zusammen und hebe den Kopf und sehe zum ersten Mal, dass in ihren Augen keine Zurückweisung ist, keine Spur dieses Du-bist-klein-und-hässlich-und-deshalb-hau-ab, sondern Güte. Eine unerwartete Tröstung, hier, mitten in der makellosen Apotheke, mitten in der Stadt der Anonymen, mitten an diesem für die Mehrheit verkotzten Samstagmorgen. Darin könnte ich eine ganze Ewigkeit verweilen, wenn man nicht den energischen Mann bedienen müsste. Ich packe meine Sorgen und Probleme wieder ein, verstaue vorsichtig die atypischen Antidepressiva im Rucksack und überlege, wie ich meinem Arzt diese atypische Apotheken-Episode beschreiben soll, ohne unzurechnungsfähig zu erscheinen und ohne dass er mir immer wieder sagt, wie sehr ich in Wahrheit projiziere.

Pinot gris

Sein Dreißigster sollte in einem vornehmen Restaurant auf einer Anhöhe gefeiert werden. An den Weg dorthin erinnere ich mich weder en gros noch en detail, weil ich die eine Hälfte wegen der Spannung verdrängt und die andere Hälfte verschlafen habe. An dem Tag wollte er mich seinen Eltern vorstellen, die Ankündigung dieser Begegnung hatte mir schon eine Woche vorher Magenbeschwerden verursacht. Ich wusste, dass seine Eltern bedeutende Juristen mit liberalen Prinzipien waren, deshalb rechnete ich entweder mit reichen, anstrengenden Ehrgeizlingen oder mit großzügigen Krösussen, denen man absolut nichts glauben darf. Auf das festliche Essen bereitete ich mich den ganzen Morgen und schon am Vorabend fieberhaft vor, stöberte in der Bibliothek nach Texten zum guten Ton, weil ich mich über den Gebrauch des Essbestecks in vornehmen Restaurants informieren wollte; ich weiß, dass da schnell etwas danebengehen kann und man dann in den Klatschspalten schlecht wegkommt.

Wie auch immer, gegen halb eins kamen Boris und ich oben am Berg an, ich vor Erwartung und Lampenfieber motorisch retardiert, er ganz sommerlicher Charme. Die Gesichter, die über dem weiß gedeckten Tisch schwebten, sahen friedlich aus – for the record. Off the record aber: Die träge gesenkten Lider seiner Mutter flößten mir Unbehagen ein, sie nahm den Blick so lange nicht von meinen Beinen, bis wir den Tisch umrundet hatten, sein Vater starrte treuherzig auf meine Brüste, ins Gesicht konnte ich ihm erst sehen, als wir höfliche Begrüßungen austauschten. Sie verfolgten jede meiner Bewegungen, bis ich mich gesetzt und mir die edle Serviette über den Schoß gelegt hatte, wie es in vornehmen Restaurants üblich ist.

„Haben Sie schon einen Blick in die Speisekarte geworfen?“, versuchte ich es irgendwo ins Leere hinein. Ich achtete darauf, nichts zu bemerken, was die Eltern des Menschen, mit dem ich ein ernsthaftes Verhältnis eingegangen und in den ich atemlos verliebt war, kompromittieren würde. Es meldete sich Mutter Dozentin:

„Sie haben ein ziemlich interessantes Angebot, wissen Sie. Ich weiß nicht, wie sehr Sie die besseren Restaurants hierzulande kennen, aber dieses hier ist besonders exquisit, weil sie sich trauen, mit Fischgerichten zu experimentieren, was bei uns selten ist. Gewöhnlich haben Restaurants in ihrem Angebot nur raffinierte Speisen vom Rind, etwas aus Rinderzunge und Ähnliches, hier aber bemüht man sich auch um feinere Geschmacksknospen.“ Das war also schon der zweite Fauxpas, den ich mir aber noch gern verzieh. Nicht nur, weil man stets die Möglichkeit einkalkulieren muss, dass die Kommunikationsfähigkeit unter Spannung gegen null geht, sondern auch deshalb, weil es äußerst unangenehm gewesen wäre, sollte sich das mit den Ehrgeizlingen als zutreffend herausstellen.

Mitten in das weiße Rauschen klinkte sich Boris sanft ein: „Mama, Hana möchte wahrscheinlich nicht mit dir die Restaurants der Welt analysieren. Erzählt uns lieber, wie es im Urlaub war.“

Mit einem längeren Sermon meldete sich jetzt sein Vater zu Wort. Die Färbung seiner Stimme war der von Boris schauderbar ähnlich, am meisten verwirrte mich, dass sie wie Sechs-vier-sechs-willst-du-Sex klang. Dem Inhalt seiner Suada hörte ich nicht aufmerksam zu, ich schaltete mich erst bei „das Korallenriff ist ernstlich bedroht!“ ein, woraus ich schloss, dass sie mindestens in Australien und höchstens auf den Fidschis gewesen waren. Aus den Informationen, die ich aufschnappte, fügte ich der Tirade ein paar Fragen plus Bedenken über die weltweiten ökologischen Katastrophen bei und ging dabei zu weit, direkt und offen: „Der Massentourismus ist eine absolut hässliche Zivilisationserscheinung.“ Boris stieß mich unter dem Tisch leicht mit dem Fuß an, eine allfällige Reaktion der Touristen-Eltern wurde durch den Auftritt des Kellners hintangehalten, der uns mit Fragen nach dem Wein überschüttete, und wenn nicht nach dem Wein, dann vielleicht nach einem leichteren Schnaps, ein Aperitif passt immer, dann haben wir hier noch Bier, natürlich, wenn Sie etwas Erfrischendes wollen, können wir Ihnen auch diverse alkoholfreie Getränke anbieten. Er hielt uns genau so lange auf, bis das zerstörte Korallenriff von einer neuen Welle oder, genauer, von zwei Flaschen Pinot gris, Ananassaft, zwei Flaschen Wasser und Tonic bespült wurde. Er kehrte rasend schnell zurück, stellte das Wasser und den Saft vor mich hin, vor Boris das Bier, und nachdem er das Sagt-Ihnen-der-Wein-zu-Ritual verrichtet hatte, füllte sich seine Mutter das Glas und trank es bis zur Neige aus. Ihre Wangen färbten sich rosa, das linke Augenlid hob sich lebhaft: „Warum trinkst du nur Saft? Wirst du nicht mit meinem Sohn feiern?“ Die Frage sollte offenbar locker wirken, aber dafür war es uns vieren bisher zu schlecht ergangen.

Nachdem sich Boris’ Mutter – ihr rechtes Lid verbarg noch immer träge die halbe Regenbogenhaut – das zweite Glas Wein eingeschenkt hatte und neurotisch den Stiel des Glases zwischen den Fingern drehte, erklärte ich, dass ich keinen Alkohol trinke, weil er mir schlimme Rötungen und Herpes simplex verursache, zwei Mal habe mich am Morgen danach sogar ein Herpes zoster erwartet. Bei der Erwähnung von Ausschlag überzog Verlegenheit die Gesichter, ich hätte wissen müssen, dass man während des Speisens mit vornehmen Juristen keine Berichte über die eigene Organbeschaffenheit in sein Gedeck absondert, die Nahrungsaufnahme bildet bei solchen Gelegenheiten bereits das Maximum an Morbidität.

Während des Leerens der ersten Flasche Pinot gris – noch bevor wir dazu gekommen waren, die exzellenten Fischgerichte zu bestellen – begann Boris’ Vater seinen Bericht über den Besuch eines Weinkellers und die Teilnahme an einem önologischen Workshop irgendwo in Frankreich. Das verstand ich als Signal, dass die Affäre Herpes zoster abgeschlossen war. Erleichterung. Mit erotischer Stimme verkündete er, dass der Pinot gris eine empfindliche Sorte sei und sich im Prozess der Mazeration bestens bewähre. Die angesehene Juristengattin reagierte auf seine lange und völlig kohärente Rede versiert, nickte mit dem Kopf und begleitete seine Akzentuierungen mit eigenen Handzeichen und zwinkerte zugleich unsymmetrisch auf den Boden des mittlerweile siebenten Glases Wein, das sie aus der zweiten Flasche geschöpft hatte. Das war eine missliche Feststellung, aber die angesehene Juristin war in diesem Augenblick schon intensiv beschwipst. Hatte sie zuvor damenhaft am Stuhlrücken gelehnt, schob der Pinot gris sie nun leicht nach vorn, vermutlich hatte sie das Gefühl zu fallen und stützte sich deshalb mit der Linken gelegentlich am Tischrand ab. Als der Gatte/Vater mit seiner ermüdenden Erzählung an den Höhepunkt gelangt war – etwas über den Besuch eines Champagnerkellers in der Nähe von Paris –, fing sie im Hintergrund an, genäselte Mhm und Aha aneinanderzureihen, die sich als hämisches Lachen, aber auch als Anklage interpretieren ließen.

Ebenso unangenehm war es festzustellen, dass der Gatte dem Wippen der Gattin keine besondere Aufmerksamkeit widmete, obwohl wir beide, sowohl Boris als auch ich, nervös herumrutschten und andauernd Körperzeichen produzierten, die den Wunsch nach Flucht signalisierten: fahrige Hände, erweiterte Pupillen, unruhige Füße. Die unausgeglichene Stille, die jetzt folgte, galt es wirkungsvoll zu unterbrechen, weil uns im gegenteiligen Fall nichts anderes übriggeblieben wäre, als entweder weiter zu schweigen oder die betrunkene Person am Tisch beziehungsweise alle anderen Auffälligkeiten anzusprechen, wie zum Beispiel die, dass sich der Gatte/Vater in Bezug auf die Gattin/Mutter herzzerreißend autistisch verhielt. Weil die Wahrheit bei ersten Begegnungen ein wenig warten kann, beschloss ich mit der einmal eingeschlagenen Dramaturgie des Nachmittags fortzufahren.

„Und wohin werden Sie diesen Sommer in Urlaub fahren?“ Viel fragen ist ein Zeichen von Klugheit, besonders in Situationen, in denen es einem bereits unter den Sohlen brennt.

Die nicht mehr so angesehene Juristin wischte gereizt mit der Hand über den Tisch Richtung Glas mit dem Tonic, das sich prompt über das Tischtuch ergoss. Sie beeilte sich nicht mit einer Entschuldigung, wie man zu sagen pflegt, sondern kreischte nach dem Kellner, der aufwischen kommen und zugleich unsere Bestellungen entgegennehmen solle. In einer charakteristisch beschwipsten hohen Tonlage und noch charakteristischerem unregelmäßigen Rhythmus verkündete sie zudem, dass sie ja gar nicht in Urlaub fahren wolle, und auch das Reiseziel fand ihre entschiedene Missbilligung: „Wir sollen nach Sizilien fahren, aber mir kommt Sizilien primitiv vor und Italien idiotisch. Das Essen dort ist langweilig, außerdem sind sie ungebildet.“ Diese Äußerung zog die Aufmerksamkeit des angesehenen Gatten und Juristen auf sich, er sah sie von der Seite an, noch immer nicht ganz richtig, sondern eher so, wie alte Frauen im Stadtbus ausgelassene, vor Jugend strotzende Teenager ansehen. Im Mund zerdrückte er vorsichtig eine Replik, zum ersten Mal offenbar wütend – man ist doch Mensch –, dann aber galant, man ist doch ein angesehener Jurist, der seinen Nimbus nicht sorglos aufs Spiel setzt.

„Schade, dass du mir das nicht früher gesagt hast. Bis zum Urlaub sind es nur noch drei Wochen, wir haben schon alles reserviert, ich habe sogar ein Auto gemietet, damit wir uns so viel wie möglich ansehen können.“

Der Herr Kellner, ein deus ex machina, kam angelaufen, ausgestattet mit einem feuchten Tuch, einem trockenen Tuch und einem Wischmopp für besondere Missgeschicke. Er reckte sich über den Tisch und stellte die Gläser um, Boris’ Mutter, mittlerweile die Frau Juristin ohne Hemmungen, setzte ihrem Gatten streitbar auseinander, dass er ihr genau genommen überhaupt keine Gelegenheit gegeben habe, sich der läppischen Idee zu widersetzen, und dass er nach zweiundzwanzig Jahren Ehe schon wissen müsste, dass sie den europäischen Süden nicht mag, und als großes crescendo fügte sie hinzu, wie lange sie sich Südafrika wünsche, aber immer kommst du mit deinen Ideen.

Heeeeej, jeder vernünftige und vorbildhaft diskrete Mensch würde sich wünschen, eine derartige Szene nicht miterleben zu müssen – noch größeres Mitgefühl gebührt daher dem Herrn Kellner, denn niemand weiß, womit er Öl ins Feuer gießt und womit er es löscht, vielleicht genügt eine ironische Bemerkung, vielleicht braucht es eine Ablenkung, vielleicht aber hilft überhaupt nichts und er muss abwarten, dass die Erregung verebbt und die Trunkenheit schließlich abflaut. Der Herr Kellner, weder tot noch tumb, erkannte das Prekäre der Situation und verabschiedete sich mit einem kurzen, aber überaus dehnbaren lassen Sie sich Zeit, ich komme etwas später, um die Bestellung aufzunehmen