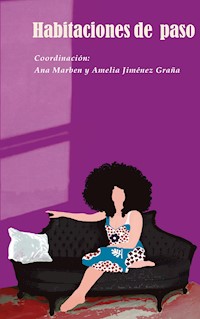

Habitaciones de paso E-Book

4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una habitación de hotel. Una mujer protagonista. Y una historia. Esas son las premisas principales que tenían las escritoras y escritores de los 24 relatos que componen este libro. Después venían algunos detalles: el hotel debía ser céntrico y estar cerca de una estación de tren; tener pocas habitaciones, pero en todas ellas un teléfono, una televisión y una ventana, y un cuarto de baño. En la recepción, un sofá negro con cojines blancos y un jarrón con flores de color violeta. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, qué mejor que una antología de relatos en torno a mujeres de ayer, de hoy y de mañana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

«No hay barrera, cerradura ni cerrojo que

puedas imponer a la libertad de mi mente».

Virginia Woolf

«Sal y haz algo. No es tu habitación la que

es una prisión, eres tú misma».

Sylvia Plath

«Los cuentos bonitos siempre hacen perder

la noción del tiempo y, gracias a ellos, nos

salvamos del agobio de lo práctico».

Carmen Martín Gaite

ÍNDICE

Prólogo

Una habitación con pistas

Almudena Villalba Organero

Cambio de aires

Amelia Jiménez Graña

La buena pasta

Ana Lozano Cantó

Un favor

Ana Marben

La chica de la botica

Ángela Sahagún Bonet

La vida en verso

Aurora Rapún Mombiela

Noches de bohemia y trankimazin

Belén Perelló

Tres lirios morados

Cristina Cifuentes Bayo

Soy yo

Eva Martínez Dinnbier

The show must go on

Françoise-Claire Buffé-Moreno

Única

Gema Blasco

El chivatazo

Ginés J. Vera

Trabajo por encargo

Humberto Belenguer

Decisión invertida

Irene Lado Monserrat

Un viaje sin camino

Isabel Cortijo

El ciclo

Lou Valero

El factor humano

Lucrecia Hoyos

Habitación 36

Luis Jurado Quesada

La carta

Maika Navarro

Tiempos revueltos

Magdalena Carrillo Puig

Llanto sordo

María Codoñer Prieto

La herencia

Mary Carmen Delgado Barranquero

Una habitación sin vistas

Susana Gisbert Grifo

Una ventana abierta al amor

Teresa López López

Agradecimientos

PRÓLOGO

Hojeábamos el último libro colectivo en el que habíamos contribuido con un relato cada una, cuando una idea nos asaltó: ¿Podríamos nosotras hacer lo mismo? ¿Seríamos capaces de coordinar a un grupo de escritoras y escritores? ¿Lanzar una propuesta con gancho?

Estábamos al aire libre, sentadas en el banco de un parque, cerca de la estación de tren, cubiertas nuestras expresiones por la mascarilla reglamentaria y manteniendo la distancia de seguridad. Vivir una situación distópica quizá estaba afectando a nuestras cabezas.

El año de la pandemia había sido raro. Y, sin embargo, tuvimos muchas alegrías. Por fin habíamos publicado juntas un libro de relatos y hasta habíamos conseguido presentarlo en público, aprovechando el optimismo del verano. Habíamos mantenido vivo un blog durante varios años, escribiendo en semanas alternas y consiguiendo que siguieran nuestras historias desde cualquier lugar del mundo. Teníamos que avanzar y no sabíamos muy bien hacia dónde. Así que… ¿por qué no hacernos editoras?

El objetivo no tuvo discusión: El Día Internacional de la Mujer. Después de años de sequía de personajes protagonistas femeninos, más allá de las historias románticas, ahora parecen estar de moda. Así que lanzamos la propuesta: queríamos relatos que trataran sobre una mujer, en primera, segunda o tercera persona. Y como la extensión de cada cuento no podía ser muy grande, fijamos un lugar concreto: la habitación de un hotel. Allí, nuestras mujeres tendrían que sufrir o disfrutar, reflexionar o tomar decisiones. Dónde o cuándo lo dejábamos en manos de las y los participantes. Lo importante es que fuera un lugar de paso, un momento efímero, con caducidad. Para aderezar la propuesta, pusimos como condición que la habitación estuviera en un hotel céntrico, cerca de una estación de tren, en la recepción debería haber un sofá negro con cojines blancos y un ramo de flores violetas. En el dormitorio, que podía ser pequeño o lujoso, habría una ventana, un baño, una televisión y un teléfono.

A partir de ahí, todo estaba permitido. No exigíamos historias reivindicativas, mujeres sensacionales o grandes dramas. Solo queríamos historias y mujeres y habitaciones de paso.

Difundimos la idea entre nuestras amistades y a través de redes sociales. Y contuvimos la respiración. ¿Alguien querría publicar con nosotras? ¿Y si no era una buena idea?

Y, poco a poco al principio, y más rápido conforme se acercaba el final del plazo, llegaron los relatos. Distópicos, románticos, de género negro o policíaco, fantásticos... Mujeres protagonistas que nos contaban su historia de superación, de cambio. Mujeres víctimas que eran observadas por otras mujeres o por otros hombres. Historias diversas, divertidas unas y dramáticas otras. Nos cautivaron las narraciones y la variabilidad. El hotel, que en nuestras cabezas estaba cerca de la Estación del Norte de Valencia, podía estar en París, en Madrid o en Barcelona, en un pequeño pueblo de la Mancha o en un lugar indeterminado. Podía formar parte de la historia, mezclarse con nuestros días o asomarse a un oscuro futuro. Podía haber magia y hasta fantasmas. Todas nuestras protagonistas se sentaron, se reclinaron o, al menos, observaron el sofá negro que, en ocasiones era cómodo y nuevo y en otras estaba raído. Las flores han sido violetas, margaritas, iris o lirios y, en más de una ocasión, de plástico.

La riqueza de la imaginación de estas diecinueve mujeres y tres hombres que han sumado su esfuerzo para que Habitaciones de paso fuera posible ha sido impresionante. Nosotras, además de la tarea de corrección y coordinación, hemos sumado nuestro peculiar punto de vista a la situación.

Esperamos que lo disfrutes. Seguramente los errores son fruto de nuestra inexperiencia y los aciertos son gracias a todas esas personas que han colaborado con nosotras.

Si llega este libro a tus manos y te gusta, por favor, difúndelo en tus redes sociales, cuéntaselo a tus amistades, recomiéndalo. Nuestra intención es donar todos los beneficios a alguna organización que defienda los derechos de las mujeres, porque sin duda ellas tienen, tenemos, mucho que contar.

Agradeceremos cualquier comentario, sugerencia e incluso crítica a [email protected]

Amelia y Ana (lectoras, escritoras y, ahora, editoras).

UNA HABITACIÓN CON PISTAS

Almudena Villalba Organero

ALMUDENA VILLALBA ORGANERO. Coautora en antologías: Apagué la luz, La fiambrera, Perlas en la charca, Diez voces, con el grupo Charca literaria. Con Valencia Escribe, El tiempo y la vida, Cuentos de las estaciones, A punta de relato, Relatos con banda sonora. 101 crímenes de Valencia con Vinatea editorial. Vientos para una pluma de editorial Acen. Primer premio del público y finalista del jurado en Club de escritura Fuentetaja, con Ángel, publicado en antología Letras contra la pobreza y la exclusión social. Existe el cortometraje anónimo, seleccionado en varios certámenes y Primer premio de Atlanta. Ediciones de letras la publicó en su antología Aforismos. Con Diversidad Literaria, Erotismo en estado puro, Porciones del Alma, Luz de luna, Tragedias poéticas, Versos desde el corazón, Sensaciones y sentidos. Seleccionada en la antología Relats del concurso de Avafi (Asociación Valenciana de fibromialgia). Primer premio con el relato Promesa de fuego en el VI concurso literario José Ferrer ESCLAFIT de la falla Els Chuanos, publicado en su libro de fiestas en Alicante. Dos relatos publicados en los libros de fiestas de Náquera. Su primera antología de relatos en solitario, Narrando hasta la orilla, fue publicada en la editorial Tepublicamos. Coautora en las antologías Mujeres pintoras y Mujeres en el arte.

Cuántas preguntas se habría ahorrado Helena si aquella mañana, mientras seleccionaba lo que quería conservar de su difunta madre, una voz interior, una intuición, un leve escalofrío premonitorio hubiera impedido que su mano se aproximara al pomo del cajón de la cómoda, que le abriría la puerta a un pasado tan diferente al que ella conocía.

No podía controlar los nervios mientras se acercaba con paso firme a la puerta del hotel donde había quedado con su hermano. La idea la había sacado de alguno de tantos libros de autoayuda que había leído: «Lo mejor es buscar un sitio neutral, diferente a todo lo conocido, para que las emociones que inspiran los recuerdos no interfieran en lo que quieres expresar». Así que eligió un hotel céntrico, modesto y cercano a la estación de tren. No deseaba demorarse en el paseo que la llevaría a su objetivo. Alcanzó el vestíbulo y esperó sentada en el sofá negro con cojines blancos de la recepción. Reparó en el jarrón con flores violetas que adornaba la mesa que se situaba justo delante del sofá. Sonrió recordando la alegría que embargaba a su madre cuando cantaba Un ramito de violetas. Eran tan pocas las veces en las que solía hacerlo, pensó. Miró el reloj que colgaba de la pared y notó el corazón latir casi tan rítmicamente como el tictac del mismo. Harta de esperar y, consciente de que su enfado iba en aumento, a pesar de que no hubiera nada imprevisto en esa situación, pues conocía la informalidad de su hermano, decidió continuar la espera en la habitación que había reservado. Pidió la llave en recepción y subió al primer piso. La estancia era sencilla: una cama de matrimonio, una ventana que daba a la estación, una mesa escritorio enfrente de la cama, en la que descansaba un pequeño televisor de pantalla plana, y un cuarto de baño que visitó con urgencia en cuanto accedió a la estancia. Habían transcurrido unos treinta minutos desde la hora acordada cuando oyó unos pasos que recorrían el pasillo, cada vez más nítidos, que delataban su proximidad.

¡Qué diferentes sonaban aquellos pasos a los que escuchó retumbar dentro de la iglesia el día del funeral de su madre! Nunca creyó que su hermano tuviera la poca vergüenza de aparecer por allí, había salido de la cárcel para acudir a despedirse de ella. Tampoco pensó que le dirigiría la palabra, por eso cuando pronunció aquel «Hola, hermana. ¿No vas a decirme nada?», la caja de los truenos se abrió para escupirle a la cara cada llanto de su madre, cada ausencia, cada uno de los días en que la tristeza la arropaba con un manto de invisibilidad.

«¿Tu madre? ¿A la que llevas años sin ver? ¡Qué poca vergüenza! ¡Nunca creí que fueras capaz de aparecer justo hoy! ¿Por qué lo has hecho? ¿Para dormir tranquilo? ¿Acaso tienes conciencia? Pues te voy a decir lo que eres: ¡Eres un mal hijo y un mal hermano! ¡Un monstruo sin corazón, repugnante y malnacido! ¡Un ser despreciable!».

Poco le importó que estuviera custodiado por dos policías y que aquellos testigos intentaran calmarla, incluso apretándole demasiado el brazo para que se apartara. El dolor que en ese momento sentía traspasaba la piel y se convertía en una coraza infalible incluso para el tacto humano.

Helena, recordando aquel día, no supo si sonreía por los nervios o por rememorar el inesperado desenlace en el que la urna, que contenía las cenizas de su madre, salió volando junto con aquella parrafada en dirección a su hermano y cómo los restos se desparramaron por la acera. Se alegró, claro que lo hizo, cuando vio la cara horrorizada de su hermano. Entonces soltó una sonora carcajada y, aunque los demás pensarían que estaba loca, lo que oyó en realidad era la voz de su madre que le decía: «Haberle atizado con ella en la cabeza».

Dos golpes en la puerta la sacan de sus evocaciones, suspira y abre despacio. Observa a su hermano, moreno, alto, con los ojos de un verde aceitunado sobre dos medias lunas oscuras, que supone se han quedado marcadas tras numerosas noches de insomnio frente a los barrotes de la celda. No siente ninguna compasión por él, el odio es el cepo de la empatía, el abono de los malos deseos y la justificación del karma. Había sido el causante de la pena que cubrió a su madre durante buena parte de su vida.

—Hola, hermana. ¿Por qué me has citado? Supongo que no será para darme la enhorabuena por haber conseguido el tercer grado.

—No…

Helena no quiso perder ni un minuto y fue directa al grano.

—Toma. —Le extendió un par de folios y preguntó—: ¿Puedes explicarme qué significa esto?

No hizo falta que Cristian lo leyera, sabía de sobra de qué se trataba: era el historial médico de su madre. Solo se detuvo unos segundos en la conclusión médica: «Víctima de agresión sexual». Helena, al ver que no decía nada, comenzó a preguntar:

—Es de mamá, ¿sabes quién fue?

No pudo evitar pensar en su padre, en realidad ese era el motivo por el que le había pedido verse con tanta urgencia. Era imposible que el hombre más importante de su vida, al que adoraba, el único capaz de impedir que su infancia y adolescencia se hubieran convertido en un agujero negro, por el que se habría precipitado sin remedio junto a su madre, fuera una especie de monstruo con cara de bonachón y capaz de contarle las más bellas historias. Recordó el día en que le dijo: «¿Sabes por qué te llamas Helena con hache? Porque la hache no es muda, a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa. Si no, ¿por qué crees que amor no lleva hache y, sin embargo, huida sí? Pues porque el primero es incompatible con huir ante las adversidades. Y, ¿por qué la amistad tampoco la lleva? Pues porque no se puede ser hostil con los amigos. Y, lo más importante, ¿por qué tu nombre sí? Porque eres y siempre serás mi preciosa heroína». No, ese hombre jamás haría algo tan horrible, se dijo.

No obstante, temía la respuesta de su hermano, así que pronunció la pregunta más difícil que haría en toda su vida:

—¿Fue papá?

Qué cruel es tragar saliva y aguantar mientras visualizas cómo tu ídolo pende del hilo de una respuesta para desvanecerse para siempre.

—No, Helena. ¡Claro que no fue él! Siéntate, ha llegado el momento de que te cuente…

Helena obedeció. Lo hizo lentamente, intentando retrasar lo más posible lo que suponía sería una vuelta a un pasado sin retorno, extraño, como de otra vida ajena a la suya y a la vez tan propio:

—Papá ni siquiera se enteró, solo lo sabía su amiga Alejandra. Mamá nunca quiso decir quién lo había hecho.

Helena suspiró aliviada, pero aún quedaban más preguntas críticas:

—¡¿Por qué la mataste?! Era la mejor amiga de mamá, su gran apoyo. Me lo acabas de confirmar. ¿Qué puede ser tan grave para que te la cargaras? Dime, Cristian, dime.

Cristian se tomó su tiempo y empezó a contar:

—Alejandra era la única que sabía lo que había ocurrido, como te he dicho antes, pero amenazaba a mamá con decírselo a papá. Una vez las oí discutir muy fuerte, me acerqué a la puerta y escuché cómo le pedía a mamá dinero, decía que no quería hacerlo, pero que le iban a embargar el piso y tenía que pensar en su familia. Mamá le pedía que se calmara y le decía que no tenía ese dinero. Entonces cogió a mamá del brazo y la empujó, mamá se cayó. Oí el golpe y no pude contenerme. La aparté de ella con todas mis fuerzas, con tan mala suerte que se dio con la cabeza en la esquina de la mesa del salón. Te juro que no quise que pasara, fue un accidente….

Por primera vez Helena sintió lástima por su hermano, no comprendía por qué había sido un tema tabú durante todos aquellos años. Si hubiera sabido la verdad, quizá habría ido a visitarlo a la cárcel alguna vez. Su historia lo cambiaba todo. Entonces, cayó en otro dato significativo:

—Cristian, mira la fecha del parte. Justo a los nueve meses nací yo. ¿Es posible que…?

No terminó de formular la pregunta ya que a la cabeza le vino una frase que su padre había pronunciado a menudo, y que ella no llegaba a comprender: «Parece mentira, hija, que tú seas la que más te parezcas a mí».

Su hermano no contestó. Helena reconoció que todos los años que habían transcurrido de odio y distanciamiento nunca se podrían recuperar, que jamás se protegerían como el resto de hermanos, ni se querrían como tales. Hay llagas que son tan profundas que jamás cicatrizan y menos con una simple confesión. Aunque hay gestos que rubrican el amor más allá de las palabras, por eso, Helena nunca le dirá a su hermano que su padre sabía que no era su hija, y Cristian jamás le contará que quien empujó a Alejandra no fue él sino su madre.

CAMBIO DE AIRES

Amelia Jiménez Graña

AMELIA JIMÉNEZ GRAÑA. Estudió Traducción e Interpretación en la UJI (Castellón) por amor a la comunicación, a los idiomas y a otras culturas. Desde 2005 trabaja en un colegio concertado de Valencia como profesora de Inglés y Francés de ESO.

Ganadora del I Concurso de Relatos a la carta, de Ediciones Saldubia (2014) y del II Premio del Certamen de Relato Corto Club de Lectura Ateneo de Valencia (2016). Seleccionada en el V y el VIII Premio Internacional de Mujeres Viajeras (2013, 2016), así como en el Concurso El arte del microrrelato de Russafart (2016). Ganadora de un accésit del IV Concurs de Microrelats de Godella (2018). Sus relatos han aparecido en las antologías A punta de relato y Cada vez más iguales del colectivo de escritores Valencia Escribe. Ha colaborado con la Editorial Vinatea en el libro benéfico 101 crímenes de Valencia.

Coescribe desde 2015 el blog 52 relatos y medio (52relatosymedio.wordpress.com) con la autora valenciana Ana Martínez Benlliure (Ana Marben), con quien ha publicado en 2020 la colección de relatos ¿No te parece raro? En 2020 también ha publicado su primer libro de relatos en solitario Dos pájaros de un tiro. Esta es su primera incursión en el mundo de la edición.

Llegó al hotel al atardecer, tras coger dos autobuses y caminar un rato arrastrando la maleta. Un rótulo desgastado por la lluvia y el tiempo anunciaba la entrada, algo oscura, alumbrada apenas por una lámpara de techo antigua. Pulsó el timbre de recepción y, mientras esperaba al o la recepcionista, se sentó, cansada, en un sofá de cuero negro más cómodo de lo que parecía a primera vista. Era algo viejo y estaba raído en algunas partes. Se recostó sobre dos cojines que debían haber sido blancos en otros tiempos y pedían a gritos una lavada de fundas. Un triste ramo de flores violetas se marchitaba en un jarrón a pocos metros de ella. Aunque se fijó en aquellos detalles, no le importaron demasiado. Había cosas más urgentes en las que pensar.

—¿Qué desea, señora? —preguntó un hombre moreno, aparecido de la nada. Debía de rondar los cincuenta años y, aunque se le veía buena planta, encorvaba ligeramente los hombros, como si padeciese alguna dolencia.

—¿Tiene una reserva a nombre de Antonio López Torrejón? —preguntó, en voz baja.

El recepcionista la miró de reojo. Acostumbrado a no pedir documentos de identificación, al alquiler de habitaciones por horas, a nombres falsos, rebuscó en una agenda gigante la confirmación de la reserva. Entre los distintos garabatos escritos con bolígrafos de varios colores, encontró el nombre. No solía preguntar, solo hacer su trabajo en ese hotel, lo suficientemente cercano a la estación como para ser lugar de paso para aves viajeras.

Esa mujer le pareció distinta a las que solían aparecer por allí. El tal Antonio era afortunado al tener una amante como aquella, reflexionó. Estaba claro que no podía ser otra cosa. El cabello negro y lacio le caía con suavidad por los hombros y los ojos, de un azul desvaído, lo contemplaban con una mezcla de impaciencia y tristeza. Tenía una belleza peculiar y sus rasgos parecían esculpidos con un cincel, como si de una madona se tratase. Vestía ropas de mujer decente, no de esas estridentes y propias de las reinas de la noche que salían a las calles próximas. Aunque discreto y prudente, no apreciaba en absoluto el modo de vida de aquellas mujeres, vendedoras de placeres efímeros y propagadoras de enfermedades venéreas. El trabajo era trabajo y, a pesar de los horarios algo irregulares, hacía la vista gorda ante los comportamientos que calificaba de poco adecuados.

—Acompáñeme, por favor —le indicó, tras comprobar las habitaciones disponibles y coger una llave del casillero.

La ayudó con la maleta, que no pesaba demasiado. Subieron en silencio por la escalera, forrada de terciopelo rojo. Ella no parecía muy habladora y a él le costaba iniciar conversaciones que no llevaban a ninguna parte. En el primer piso, al pasar por las primeras habitaciones, se escucharon algunos jadeos y grititos, que el recepcionista trató de ignorar. Miró hacia atrás y vio la cara de preocupación de la visitante. Quizás era la primera vez en un hotel de aquellas características o aún no se había acostumbrado a los encuentros con su amante.

Llegaron a la habitación, la 105. Introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta, que chirrió como en una de las historias de terror que escuchaba en la radio. El recepcionista encendió la luz y depositó la maleta en una silla.

—Aquí tiene. Si necesita algo, no dude en llamarme. Marque el cero —le dijo, para despedirse—. Estaré hasta mañana.

—Gracias —musitó la mujer—. ¡Espere! Despiérteme mañana a las cinco, por favor. ¿Su nombre es…?

—Juan. De acuerdo. Ahora lo anoto. No se preocupe —dudó un poco y preguntó—: ¿Tardará en llegar el señor López?

—No estoy segura —contestó ella, algo incómoda.

El recepcionista le hizo un gesto de asentimiento y se marchó, pensando en qué tendría el tal Antonio para embaucar a un pajarillo como ella.

Al cerrarse la puerta, la mujer suspiró. Se sentó encima de la cama y miró a su alrededor. El sitio no estaba mal del todo: una cama cubierta por una colcha de flores, a juego con las cortinas, una mesita de noche y un escritorio de madera bruñida, el teléfono que debía usar si necesitaba algo, un televisor viejo colgando de la pared y la silla con su maleta.

Se quitó los zapatos de tacón y se frotó los pies, doloridos por la caminata hasta el hotel. Entró en el cuarto de baño y se miró en el espejo, rayado en una de las esquinas. Estaba cansada, pero se sentía feliz por primera vez en mucho tiempo. Se desnudó despacio y contempló su cuerpo. Las heridas de la piel iban cicatrizando, pero las del corazón y el alma tardarían un poco más.

Su plan era coger un tren con destino a la capital al día siguiente, a primera hora de la mañana. Le había costado ir juntando el dinero necesario para sus planes. Recordó las horas pasadas en el bar del pueblo, sirviendo cervezas y cafés a los clientes asiduos, que casi nunca dejaban propina. Engañaba a sus padres diciendo que ganaba menos, para no tener que entregarlo, y guardaba en una caja de galletas danesas lo que les sisaba. En ocasiones, alguno de esos clientes pedía servicios especiales a altas horas de la noche y, le gustase o no, se veía obligada a realizarlos, siempre a cambio de unos billetes, que engrosaban el montón de la caja de lata.

Además, hacía pequeños recados a su vecina, doña Paquita. Vivía en un tercero sin ascensor y la pobre anciana, aparte de perder la cabeza a ratos, carecía de la fuerza necesaria para ir a comprar al economato y llenar la despensa, fregar los platos, o incluso planchar. Le sabía mal aceptar su dinero, pues la pensión que cobraba no era muy abundante, pero la pobre mujer siempre le insistía, haciéndole ver que sus servicios le eran muy necesarios.

Sacó de la maleta un pijama de hombre, el más aseado que pudo encontrar en su casa, y se lo puso.

Abrió la ventana, que daba a la calle de la estación. Ya oscurecía y las farolas se acababan de encender. Respiró el aire viciado de la ciudad y tuvo la sensación de que era mucho más fresco que el del pueblo del que provenía. Al menos no le llegaba el olor a puros de los clientes del bar o de los cigarrillos de tabaco negro que fumaba su padre y que, a veces, apagaba en sus brazos o piernas, cuando mostraba la furia que encerraba dentro de su cuerpo.

Miró el contenido de la caja de galletas una vez más, haciendo cuentas mentales del dinero que le quedaba para sus planes. Destapó la colcha de flores y se metió entre las sábanas, limpias aunque demasiado usadas. Se quitó la peluca para no aplastarla y la dejó en la mesita. Se acarició el pelo corto y la cicatriz de la nuca. Los recuerdos acudieron a su mente como un fogonazo, pero los desechó enseguida. No quería permitirse ni un momento más de dolor y, aunque siempre tendría la marca en la cabeza, el olvido era la mejor cura para sus males.

No le costó mucho conciliar el sueño, pero tuvo pesadillas toda la noche. Siempre había padecido de nervios y pensar que, quizás, su familia la estaba buscando, la hacía presa de los peores temores. No quería ni podía volver a casa. Ya no.

El sonido del teléfono la despertó. Al otro lado del auricular, la voz del recepcionista la ayudó a despejarse: «Son las cinco, señora».

Se metió en la ducha a toda prisa, sacó un vestido de la maleta (el último que le había robado a su hermana) y se vistió. Delante del espejo, se colocó la peluca con destreza y se pintó la raya de los ojos con un lápiz kohl y los labios, de un rojo intenso.

El reloj de pulsera que le había regalado doña Paquita señaló que eran casi las seis. Tenía tiempo de sobra para recoger sus cosas, tomar un café (los nervios le impedían comer nada más) e ir a la estación a comprar el billete.