Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

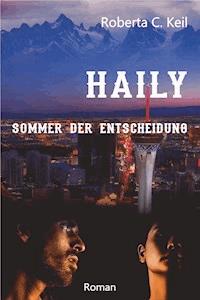

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wohin der Weg sie führt, ahnt Haily nicht, als sie in den Wagen steigt, der neben ihr hält. Doch sie hat keine Wahl. Denn, wenn sie nicht einsteigt, fällt sie dem Killer der Mafia in die Hände. Neunzehn Jahre alt, nach vier Monaten Untersuchungshaft in Maricopa Tent City, dem härtesten Gefängnis der U.S.A., ist sie trotz Freispruchs desillusioniert und hat keinen Plan für ihre Zukunft. Eine Gefängniswärterin bietet ihr eine Chance, der Mafia als Emma Brown zu entkommen und sich ein neues Leben aufzubauen. Das führt Haily auf die Ranch von Aiden McLeod und Jacklyn Springfield. Gähnende Langeweile hatte sie erwartet. Aber als sie sich in ihren neuen Boss verliebt und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Bad Boys der Stadt provoziert, muss ihr der Saisonarbeiter Nathan mehrfach aus der Klemme helfen. Er wird dabei lebensgefährlich verletzt. Dann ist da noch der Killer der Mafia, der plötzlich im Drugstore hinter ihr steht. Wird Haily ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ihr Leben in eine solide Zukunft retten können?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roberta C. Keil

Haily

Sommer der Entscheidung

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Zehn Jahre zuvor:

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Marilyns Brief

Danke!

Weitere Romane von der Autorin:

Impressum neobooks

Zehn Jahre zuvor:

Haily

Sommer der Entscheidung

Das Kriegsbeil ist erst dann begraben,wenn man nicht mehr weiß, wo es liegt.

(Indianisches Sprichwort)

Roman

Roberta C. Keil

Der Mann sah das Mädchen an. Fasste vorsichtig ihr Kinn und hob ihren Kopf etwas an. Schüchtern erwiderte sie seinen Blick und ihre smaragdgrünen Augen leuchteten so unschuldig. Das steigerte seine Erregung. Unschuld.

Sofort, als er sie entdeckte hatte, hielt er sie fest, als sie versuchte, aus dem Zimmer zu schlüpfen, ohne bemerkt zu werden. Er ahnte, welch ein Unschuldsengel ihm in die Hände fiel.

Er sah Ruth an. „Du hast mir etwas sehr, sehr Schönes vorenthalten, Ruth. – Das war nicht nett!“ Seine Augen funkelten die Frau an, die sofort auf das Mädchen zuging.

„Engelchen, lass uns ein Spiel spielen. Schau mal, das ist Henry! Er ist ein sehr, sehr netter Mann. Und er wird dafür sorgen, dass ich dir morgen eine Überraschung kaufen kann. Eine Überraschung, wie ich sie schon lange nicht mehr kaufen konnte! Du musst jetzt nur hübsch brav sein!“

Nur mit Mühe konnte Ruth die Kleine davon überzeugen, sich ihrer Kleider zu entledigen. Die Augen des Mädchens blieben fest auf Henry gerichtet und er sah ihre Angst. Jede seiner Bewegungen beobachtete sie, um sich notfalls in Sicherheit bringen zu können. Henry lächelte.

Ihre Haut war zart, wie weißes, edles Porzellan und die roten Locken gaben dem Gesicht einen gesunden Kontrast. Er streckte die Hand aus, folgte, als sie zurückwich.

„Engelchen!“ Die Stimme von Ruth klang weich und sanft. „Tue, was Henry möchte. Bitte! Du wirst eine große Belohnung bekommen.“

Sie stand mit dem Rücken an der Wand. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Dadurch leuchteten sie noch mehr. Henry sah es und wischte ihr zart mit der Hand durch das Gesicht.

„Ich werde dir nicht wehtun, Engelchen! Bestimmt nicht. Und nun knie nieder. Schau mal was ich Schönes habe!“ Er öffnete seine Hose.

Als Henry sie dann gehen ließ und sich ihrer Mutter zuwandte, floh das Mädchen in das andere Zimmer. Sie hörte das kehlige Lachen der Mutter. Wieder das Stöhnen des Mannes, fasste den Papierkorb und übergab sich.

Später, als er gegangen war, kam Ruth zu ihrer Tochter ins Zimmer. Das Mädchen saß auf ihrem Bett, hielt den Papierkorb vor sich, starrte auf das Erbrochene.

Ruth streichelte ihr über den Kopf, schob die roten Locken hinter ihr Ohr.

„Das hast du gut gemacht, Engelchen! Und das“, sie nahm den Mülleimer und stellte ihn weg, „geht vorüber! – Schau mal, was Henry dafür bezahlt hat!“ Sie hielt eine Hundertdollarnote in der Hand.

Ihre Tochter starrte auf den Geldschein, dann hob sie den Blick zu ihrer Mutter empor. Kälte schlug Ruth aus den grünen Augen entgegen.

„Wenn er wiederkommt, bringe ich dich um, Ruth!“

Die Frau zuckte zusammen. Ihre Tochter nannte sie nie beim Vornamen. Sie lachte verlegen. „Er war nur auf der Durchreise. Aber es hat uns eine Menge zusätzliches Geld eingebracht. Fast das Doppelte!“ Sie wedelte wieder mit der Dollarnote.

„Wenn so etwas noch einmal passiert, Ruth, dann bringe ich dich um!“

Das Mädchen erhob sich und zog Jeans und T-Shirt an, schlüpfte in den Kapuzenpullover und zog die Beany über den Kopf. Stopfte ihre Haare darunter. Dann verließ sie die Wohnung.

Ruth blieb auf dem Bett ihrer Tochter zurück, in der Hand den Papierkorb. Sie seufzte. Die Kleine war einfach zu frech. Sie wurde mit ihr nicht mehr fertig.

Erst nach drei Tagen kehrte das Mädchen in die Wohnung der Mutter zurück. Die laute Musik der 70er Jahre und die Geräusche, die aus dem Schlafzimmer zu ihr drangen, machten deutlich, Ruth arbeitete gerade.

Leise schloss sie ihre Zimmertür hinter sich. Niemand sollte sie bemerken. Dann drehte sie den Schlüssel um. Jetzt fühlte sie sich sicher. Sie öffnete das Fenster weit und winkte dem kleinen Jungen von gegenüber, Ben, so glaubte sie, hieß er. Er stand an seinem Zimmerfenster. Vielleicht würde Mike sein Motorrad ausführen, dann würde sie für einen Moment die Geräusche aus dem Schlafzimmer nicht hören können.

Als sie sich auf ihr Bett legte und die Beine anzog, knisterte in ihrer Hosentasche die Zehndollarnote. Ed, ein Handlanger der Mafia hatte ihr heute einen kleinen Auftrag gegeben. Jetzt konnte sie ihr eigenes Geld verdienen. Er sagte, sie habe ihre Sache gut gemacht. Dabei musste sie nur ein kleines Päckchen in ein Bürohaus bringen, und einen Umschlag zurück zu Ed. Ihr Magen knurrte. Aber sie würde nicht in die Küche gehen. Nicht jetzt. Sie nahm ein Buch zur Hand, das ihre Lehrerin ihr gegeben hatte. Es dauerte nicht lange und die Gegenwart war ausgeblendet.

Kapitel 1

Der Richter sprach die Worte aus, die ich hören wollte. Ich konnte es kaum fassen.

„Miss Haily Indiana Warden, die Anklage gegen Sie wird fallen gelassen! Sie sind frei und dürfen gehen, wohin Sie wollen.“

Ich sprang auf, jubelte, umarmte die Wärterin, die mich bewachte. Sie schob mich weg und im gleichen Moment wurde mir klar, dass sie nicht meine Freundin war.

„Ist ja gut! Reg dich ab, Häftl…, sorry, Miss Warden! Unterstehe dich, mir je wieder unter die Augen zu kommen. Hier!“

Sie gab mir eine Plastiktüte. Durch ihre Reaktion in meiner Freude gebremst, kapierte ich, das war mein Eigentum. Den Inhalt der Tasche hatte ich bei der Einlieferung in Maricopa Tent City bei mir getragen. Jetzt, nach vier Monaten Untersuchungshaft, bekam ich es zurück.

Sie verließ den verglasten Raum, in dem ich mich aus Sicherheitsgründen während der Verhandlungstage aufhalten musste. Und ich blieb zurück. Ich war frei.

Nun, ich war frei und ließ mich auf den Stuhl zurückfallen, auf dem ich vorhin noch gebannt gesessen und die Worte von den Lippen des Richters abgelesen hatte. Und nun?

Frei! Aber was sollte ich jetzt tun? Wo sollte ich hin? Ich musste nicht zurück in diese Hölle. Maricopa Tent City, das härteste Gefängnis der United States war die Hölle. Nicht nur wegen der brandheißen Temperaturen, die draußen in der Wüste vor Phoenix im Sommer herrschten, sondern wegen allem, was hinter dem mit Strom gesicherten Zaun passierte. Gewalt, körperliche und seelische, Vergewaltigung und harte Arbeit in dem Schlachthof in der Nähe des Gefängnisses. Es war ein zweifelhaftes Glück, im Winter in diesem Gefängnis eingesperrt gewesen zu sein. So war ich von der sengenden Hitze verschont geblieben, aber in den Zelten, in denen wir Häftlinge untergebracht waren, gab es keinen Schutz gegen die Kälte. Der Frost war in diesem Winter ausgefallen, aber Regen bei Temperaturen um fünf Grad war es nicht gerade angenehm. Und von der Gewalt war ich nicht verschont geblieben. Doch dorthin musste ich nicht zurück.

Ich durfte gehen, wohin ich wollte. Darüber sollte ich mich freuen. Wahnsinnig freuen. Doch stattdessen fühlte ich diese Leere in mir, die mir die Tränen in die Augen trieb.

Die Tür zu dem Raum öffnete sich. Ein Mann in Gerichtsuniform trat ein, gefolgt von einem Wärter und einem Mann in Gefängniskleidung. Mickey. Mein Freund. Er hatte mich von Vegas nach Phoenix gebracht. Und er hatte mir das alles eingebrockt. Wegen ihm war ich festgenommen und nach Maricopa gebracht worden. Er war nicht mein Freund. Nicht mehr! Ich erhob mich.

„Ma’am! Wir brauchen diesen Raum jetzt für die nächste Verhandlung. Bitte verlassen Sie ihn!“

Mickeys Blick begegnete mir.

„Haily!“ Ich sah ihn an, spürte diese unglaubliche Wut auf ihn. „Big Chain wird dich suchen. Du musst untertauchen. Ich wollte das alles nicht. Das musst du mir glauben!“

Ich sah ihn nur an, brachte kein Wort hervor. Ich hatte ihm vertraut. Er war der einzige Freund in meinem Leben gewesen. Jetzt wendete ich mich von ihm ab. Gab ihm keine Antwort. Mir war selbst klar, dass Big Chain mich suchen würde. Und im Moment war nichts leichter, als mich zu finden.

Ich ging zur Damentoilette. Das heißt, ich versuchte es, wurde auf dem Weg dorthin in den Tumult aus Reportern und Schaulustigen gerissen, die den Prozess des Mafia-Girls gespannt verfolgt hatten. Fragen brachen über mich herein. „Miss Warden, sind Sie überrascht, weil das Verfahren gegen Sie eingestellt wurde?“

„Sind Sie erleichtert, weil sich Ihre Unschuld herausgestellt hat?“

„Was empfinden Sie für den Mann, dem Sie das alles zu verdanken haben?“

Von allen Seiten bedrängten mich Menschen und hielten mir Mikrofone vor die Nase. Ich hob die Plastiktüte zum Schutz vor mein Gesicht, schwieg und drängte mich durch, bis ich die Toilette erreichte. Erleichtert lehnte ich mich von innen gegen die Tür.

In einer der Kabinen zog ich die Gefängniskleidung aus und meine eigene wieder an. Die Jeans rutschte mir fast von den Hüften. Ich war total abgemagert. Das schlechte Essen und die harte Arbeit forderten ihr Tribut. Das T-Shirt schlotterte um meine Brust. Ich starrte mein Spiegelbild an. Hektisch kramte ich in meiner Handtasche nach der Haarbürste und mit wenigen Strichen versuchte ich meine Frisur zu retten. Meine roten Locken waren kraus und glanzlos, wie die letzten Monate, die ich erleben musste.

Die Tür öffnete sich und ich sah das Gesicht der anderen Wärterin, Black Yvi, wie sie von uns Häftlingen genannt wurde. Unsere Blicke trafen sich kurz, dann betrat sie den Raum.

Sie wusch sich die Hände und zog langsam ein Papiertuch nach dem anderen aus dem Spender. Meine Augen folgten ihrer Bewegung. Ich zählte vier. In Maricopa durften wir nur zwei nehmen. Nur einmal hatte ich drei Blätter genommen. Beim ersten Mal. Die Drohung der Wärterin, ich müsse allein alle Bäume zwischen Arizona und der Hudson Bay abholzen, wenn ich es noch einmal wagte, Papier zu verschwenden, war mir nachhaltig in Erinnerung geblieben.

Black Yvi folgte meinem Blick und grinste breit.

„Ist ‘n gutes Gefühl, tun und lassen zu können, was man will, oder?“

Ich nickte. Bisher konnte ich das nicht wirklich auskosten.

„Und? Geht’s jetzt nach Hause?“

Ich schüttelte den Kopf.

„Und wohin dann?“

Ich zog die Schultern hoch. Irgendwohin, nur nicht nach Hause.

„Na dann! Good Luck!“

Sie nahm die Tüte mit der Gefängniskleidung an sich, grinste mich an und verließ den Raum. Eine seltsame Begegnung. Aber sie war nicht mehr zuständig. Ich war ja frei!

Über eine Stunde hockte ich in dem Toilettenraum. Dann, hoffte ich, hatte sich die Ansammlung aus Reportern und Schaulustigen aufgelöst. So viel zum Thema Freiheit.

In dieser Stunde überlegte ich, was ich mit meiner Freiheit anfangen sollte. Meine gesamte Barschaft bestand aus einer Zehn-Dollar-Note, die in meinem Portemonnaie hinter meinem Ausweis klemmte. Ich drehte und wendete den Schein, aber es blieb bei zehn Dollar.

Ich musste weg aus Phoenix. Big Chain würde mich hier als erstes suchen. Das war klar.

Endlich, als es auf dem Flur still geworden war, riskierte ich einen Blick hinaus. Schlich hinüber in den Gerichtssaal und verfolgte die Verurteilung Mickeys. Er bekam fünf Jahre ohne Bewährung für Drogenhandel. Er würde sie im Phoenix Country Court of Justice absitzen. Ich ging wieder hinaus. Auf dem Flur sah ich, wie sie ihn wegbrachten. Er versuchte, noch einmal mit mir Kontakt aufzunehmen. Aber ich blendete seine Existenz einfach aus. Ich konnte das.

Ich wandte mich zur Tür und würde nicht nach Hause gehen. Was sollte ich in Las Vegas? Das war die gleiche Hölle wie Maricopa. Es war heiß und ich konnte meiner Mutter zusehen wie sie besoffen war oder ihrer Arbeit als Nutte nachging. Ich vergaß, sie nannte sich Unterhaltungskünstlerin, weil in Nevada Prostitution verboten war. Was dann hinter verschlossenen Türen geschah, war dem Staat egal. Privatangelegenheit, hatte Mickey mir erklärt. Ich schüttelte mich angewidert. Nein, ich wollte nicht zurückgehen. Big Chain würde sich freuen, wenn ich mich freiwillig in Vegas blicken ließ. Er nahm mir meine Unwissenheit über Mickeys Diebstahl nicht ab. Er würde mich aus der Wohnung meiner Mutter holen, foltern und dann umbringen lassen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Er hatte geschworen, dass er uns finden würde. Big Chain, der Boss des Mafia-Clans in Las Vegas, war bekannt dafür, seine Versprechen einzuhalten. Da war Mickey fein raus. Und ich musste sehen, wie ich aus der Nummer herauskam. Verdammt.

Ich trat aus dem Gerichtsgebäude, das Basecap aus meiner Tasche tief ins Gesicht gezogen. Meine Haare darunter versteckt. Meine Augen schützte ich mit der Sonnenbrille. Reporter bildeten eine Traube um eine andere Personengruppe am Fuß der Treppe. Ich schlich mich an der Seite vorbei, angestrengt in eine andere Richtung schauend, damit niemand mich wahrnahm.

Zehn Dollar! Was sollte ich damit machen? Ein Busticket nach Osten besorgen und einfach fahren, soweit das Geld reichte? Vielleicht kam ich bis Indiana. Dort sollte mein Vater leben, den ich nicht kannte. Ich konnte mir einen Job suchen und dann vielleicht das Glück haben, eine Bleibe zu finden. Bis dahin könnte ich mich mit irgendwelchen Typen durchschlagen. Immerhin war ich gerade neunzehn Jahre alt und hübsch. Meine großen, smaragdgrünen Augen waren das Einzige, was meine Mutter je an mir lobte. „Damit kannst später von den Männern bekommen, was immer du willst“, hatte sie gesagt. Jetzt würde es sich zeigen müssen, ob sie Recht behielt. Aber Indiana war tausend Meilen von Phoenix entfernt. Soweit reichten die zehn Dollar niemals.

Dann sah ich ihn! Ed! Er stand auf der anderen Straßenseite und grinste mich an. Ich war sicher, er war in Big Chains Auftrag hier, mich zu schnappen. Jeder in Vegas kannte Ed. Jeder wusste, dass er ein Handlanger der Mafia war. Ich kannte ihn sogar persönlich. Ich hatte Botengänge für ihn erledigt und er war immer sehr zufrieden mit mir gewesen. Hatte gut bezahlt. Das war jetzt anders.

Und das war mein Problem. Ich wollte nicht zu Big Chain, dem kleinen Gangsterboss aus Las Vegas, weil ich ihm nicht sagen konnte, was er von mir hören wollte. Und wie sollte ich ihn davon überzeugen, dass ich die Wahrheit sagte?

Ich sah mich um. Wie konnte ich Ed entkommen? Er stand dort drüben und schien sich sicher zu sein, dass ich es nicht schaffte. Ich konnte zu der Gruppe Menschen gehen, die am Fuß des Gerichtsgebäudes standen. Aber was sollte ich denen sagen?

Meine Wahl beschränkte sich auf rechts oder links. Ich kannte mich in Phoenix nicht aus, wusste nicht, welcher Weg die bessere Fluchtmöglichkeit bot. Es gab kein Hotel in sichtbarer Nähe, in dem ich untertauchen und mich verstecken konnte. Da hätte ich ihn problemlos abhängen können. Es schien aussichtslos. Ich würde in einer Seitengasse von Phoenix mein Ende finden. Davon war ich überzeugt.

Dennoch wandte ich mich nach links und ging schnellen Schrittes die Straße entlang. Meine Augen suchten die Häuserfluchten ab und immer wieder blickte ich zurück. Ed folgte mir, lässig grinsend, auf der anderen Straßenseite. Jetzt überquerte er sie. Ich begann zu laufen. Ich dankte dem Himmel, dass ich bei unserer Festnahme meines Nikes getragen hatte.

„Hey Baby! Es ist sinnlos. Bleib doch gleich stehen!“, rief Ed mir zu. Ich lief schneller.

Ich erreichte eine Kreuzung, versuchte, mich zu orientieren. Doch ohne groß zu überlegen, bog ich wieder nach links ab, als ein Wagen neben mir hielt und ein Mann mit Sonnenbrille und schwarzem Anzug ausstieg.

„Miss Warden, Black Yvi schickt mich!“ Er nickte mir freundlich zu und öffnete die hintere Tür mit einem Wink, einzusteigen. Ich schluckte. Mein Blick traf Ed, der jetzt stehengeblieben war und mich über den Rand seiner Sonnenbrille anstarrte. Du wirst jetzt nicht da einsteigen wollen, schien er mir zu sagen.

Ich stieg nicht in jede Karre, die neben mir hielt. Aber der Name Black Yvi klang nach Rettung. Was auch immer ich dieser Gefängniswärterin bedeutete. Ich rutschte auf den Rücksitz. Mein Blick hing an Ed. Was würde er jetzt tun? Er blieb stehen und widmete sich dem Schaufenster eines Geschäftes. Sein Handy klebte an seinem Ohr. Rief er seinen Boss an, um zu beichten, dass ich ihm entkommen war? So leicht gab Ed nicht auf, das wusste ich.

Der Mann im Anzug stieg wieder auf den Fahrersitz und fuhr los.

„Du möchtest immer noch nicht nach Hause zurück, Haily?“ Ich sah erstaunt zu Black Yvi, die auf dem Beifahrersitz saß, und schüttelte den Kopf.

Sie lächelte. „Ich hätte nicht gedacht, dass du gleich in den Wagen steigst.“

Ich verstand es selbst nicht. Ich wusste nur, es war die einzige Möglichkeit, Ed zu entkommen. Ich blickte aus dem Fenster zurück, aber der Fahrer wechselte die Richtung und ich konnte Ed nicht mehr sehen. Yvi sprach jetzt weiter.

„Da ich nicht annehme, dass du einen Plan für dein Leben hast, hätte ich einen Vorschlag zu machen! Oder hast du inzwischen einen Plan?“ Ich schüttelte den Kopf. Mein Plan war keiner. „Dachte ich mir! – Höre mir gut zu. Ich habe nicht die Zeit, dir das mehrmals zu erklären.“ Ich nickte. „Gut! Das hier“, sie gab mir einen Umschlag, „sind neue Papiere für dich. Du heißt ab sofort Emma Brown! – Kannst du dir das merken, Emma?“

Ich legte die Stirn in Falten. Ein neuer Name? Neue Papiere? Und wieso, zum Henker, solch einen Allerweltnamen wie Emma Brown?

„Ist euch kein besserer Name eingefallen?“

„Wow! Es spricht!“ Sie lachte. „Emma ist einer der häufigsten Vornamen in den Vereinigten Staaten. Ebenso Brown bei den Nachnamen. Also wird es schwer für die Mafia, dich zu finden, Prinzessin.“

„Nennen Sie mich lieber Emma.“ Ich hasste es, wenn mich jemand Prinzessin nannte. Black Yvi grinste.

„Meinst du, es gelingt dir, dich draußen einigermaßen zu benehmen?“

Ich starrte sie an. „Was meinen Sie?“

„Ich meine, wenn ich dich auf die Menschheit loslasse, kannst du dich normal verhalten?“

„Natürlich!“ Warum sollte ich das nicht können? Die bisherigen neunzehn Jahre meines Lebens hatte ich nicht im Knast verbracht.

„Gut! Ich erkläre dir jetzt kurz, wie es weitergeht. – Wir bringen dich in ein neues Zuhause, wo du eine Weile bleiben kannst. Als Emma Brown. Es ist so ähnlich wie im Zeugenschutz. Du hast keinen Kontakt zu deiner Vergangenheit, ist das klar? Keine Anrufe bei alten Freundinnen, keine Anrufe bei deiner Mutter oder gar bei Big Chain persönlich. Du brichst alle Brücken hinter dir ab. Du bekommst dafür eine Arbeitsstelle und ein neues Leben. Freie Kost und Logis inbegriffen. Hast du das verstanden?“

Ich nickte. Sie schien eine Dramaqueen zu sein, so eindringlich, wie sie mich beschwor, keinen Kontakt zu alten Bekannten oder meiner Mutter aufzunehmen. Aber sie besaß einen Plan für mein Leben. Ich ging in den Zeugenschutz. Sicherheit vor Big Chain und Arbeit mit einem Dach über dem Kopf. Hoffentlich befand sich das Dach nicht in Alaska.

„Gut! Es muss schnell gehen. Ich denke, dass niemand uns gefolgt ist und dein Abgang aus dem Gerichtsgebäude unbemerkt blieb!“

Sie wussten nichts von Ed, dachte ich. Und ich fragte mich, ob ich sie darüber aufklären sollte, wie knapp ich ihm entgangen war?

„Ich wünsche dir alles Gute, Kleine. – Und, dass mir keine Klagen kommen!“ Sie grinste breit, der Fahrer hielt kurz am Straßenrand, sie stieg aus und schloss die Tür. Ich war allein mit dem Mann im Anzug. Er sprach nicht und ich schwieg.

Warum vertraute ich ihm? So, wie er gekleidet war, hätte er vom Kader Big Chains kommen können. Was, wenn Yvi mich gleich an die Mafia verkauft hatte? Der Umschlag in meiner Hand, den ich jetzt inspizierte, erinnerte mich daran, dass sie mir etwas Anderes versprach. Aber warum in aller Welt fühlte sie sich dazu verpflichtet, mir zu helfen? Ich war raus aus Maricopa und ging sie nichts mehr an.

Immerhin kostete mich die Fahrt keine zehn Dollar. Nur mein Leben, vielleicht. Doch das war nur mir etwas wert. Oder nicht?

„Warum tun Sie das?“, fragte ich nach einer Weile. Ich fragte mich allen Ernstes, womit ich das verdiente.

Ein leichtes Grinsen schlich sich in sein Gesicht, das konnte ich im Rückspiegel erkennen. „Das wirst du mal verstehen, wenn du erwachsen bist.“

Oh, verdammt! Ich war erwachsen, immerhin Neunzehn. Was dachte er sich nur?

„Hör zu, Mister ‚Man in Black‘! Ich habe eine ernsthafte Frage gestellt und erwarte eine ernsthafte Antwort und nicht so einen arroganten Bullshit!“

Er grinste jetzt breiter. „Jetzt verstehe ich, was Yvi meinte, als sie sagte, ich solle deine Klappe nur nicht aus den Augen lassen. – Na gut, Miss Ernsthaft. Ich habe in meinem Leben eine zweite Chance bekommen. Und ich glaube daran, dass jeder Mensch diese verdient hat. Also arbeite ich daran mit, Menschen wie dir eine zweite Chance zu ermöglichen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das zum jetzigen Zeitpunkt zu würdigen weißt. Das ist mir allerdings egal. Hauptsache, ich liefere dich heil ab.“

„Du versteckst mich vor der Mafia, Mister! Ist dir das bewusst?“

„Ja, Emma, das weiß ich.“

„Okay, unter uns gesagt, eigentlich heiße ich Haily, aber das weißt du sicher. Also, bis wir da sind, wo auch immer das sein wird, darfst du mich gerne Haily nennen, das mag ich nämlich lieber.“

„Ich werde weiterhin Emma sagen. Dann kannst du dich schon mal daran gewöhnen. Und, dass du ‚eigentlich Haily heißt‘, behältst du in Zukunft gefälligst für dich. Sonst war mein Einsatz hier nämlich nur Zeitverschwendung und Bullshit, Süße, kapiert?“ Er rückte seine Sonnenbrille auf der Nase zurecht. „Ich hasse Zeitverschwendung!“, fügte er hinzu. Dann hüllte er sich wieder in Schweigen.

Mir blieb nichts anderes übrig, als mich meinem Schicksal zu ergeben.

Wie lange würden wir wohl unterwegs sein? Möglicherweise brachten sie mich nach Kanada. Weit weg von der Mafia in Las Vegas? Ich sprach meine Frage prompt aus.

Er wiegte den Kopf leicht hin und her, bevor er antwortete. „Nicht so lang.“, sagte er dann.

Oh! Mein! Gott! – Was für eine Antwort. Ich starrte ihn an.

„Ich finde, Sie könnten mir langsam sagen, wo es hingeht, Mister Man in Black.“

Er grinste wieder so, wie eben schon einmal.

„Wenn ich es wüsste, könnte ich es dir ja sagen. Aber leider… Ich kenne nur den nächsten Treffpunkt, wo das Fahrzeug gewechselt wird.“ Er hob unschuldig die Hände in die Höhe.

„Heißt das…“, er unterbrach mich.

„Ja, das heißt genau das: Ich weiß nicht, wo du hingebracht wirst!“

Ich schüttelte den Kopf. Was hatte ich mir dabei gedacht, als ich dieser Frau vertraute? Ich kannte sie kaum und wusste nichts von ihr. Ich kannte sie nur bei ihrer Arbeit. Andere Häftlinge fürchteten sie mit Respekt. Während die einen Wärterinnen ständig mit ihren Schlagstöcken wedelten, blieb der von Black Yvi am Gürtel. Sie brauchte ihn nicht. Ihre Anweisungen sprach sie immer im ruhigen Tonfall aus. Wenn sie etwas sagte, war es ein Gesetz, das jeder befolgte. Aber eins, auf das man sich verlassen konnte. Vielleicht war es das: sie war zuverlässig.

„Mache es dir bequem!“ Er deutete auf die Decke. „Wenn du etwas schläfst, geht die Zeit schneller um!“

Es reizte mich, ihm die Zunge herauszustrecken und zu sagen: Jawohl, Daddy! Was tat ich nur, dass er mich die ganze Zeit wie ein unmündiges kleines Kind behandelte. Trotzdem überlegte ich mir sein Angebot, legte mich hin und schob die Decke unter meinen Kopf. Während ich über Black Yvi nachdachte, und was ich eigentlich über sie wusste, musste ich wohl eingenickt sein.

Kapitel 2

Ed tippte einen Namen in die Kontaktliste seines Handys ein. Dann drückte er den grünen Hörer.

„Hier ist Ed! Du musst ein Kennzeichen für mich ermitteln. – Arizona…“, er nannte die Zahlen und Buchstabenkombination, die er dem Nummernschild des silbernen Chryslers entnommen hatte. Dann wartete er einen Moment ab. „Du sagst Boris Walsh? Schickst du mir seine Adresse auf mein Handy? – Gut, danke! Big Chain lässt dir danken.“

Er grinste breit. Die kleine Schlampe würde sich nicht vor ihm verstecken können.

Kapitel 3

Jemand fasste mich an. Ich schreckte hoch. Kerzengerade saß ich im Wagen und starrte ihn an. Den Anzugmann.

„Ganz ruhig, Emma. Du musst umsteigen.“

„Was?“ Ich fühlte mich benommen.

„Du wechselst das Fahrzeug!“

Er reichte mir die Hand und als ich zögerte, zuzugreifen, winkte er.

„Komm schon, es muss schnell gehen!“

Ich stieg aus dem Auto, ohne mir jedoch von ihm helfen zu lassen. Mein Blick suchte die Umgebung ab. Es war bereits dunkel und wir befanden uns in einem Waldstück. Jeder konnte mich hier ermorden und niemand würde meine Leiche je finden. Warum genau vertraute ich dieser Wärterin? Sie galt als zuverlässig, wiederholte ich innerlich.

„Steig ein!“ Der Mann schob mich zu einer Limousine. Sie war ebenfalls silbermetallic mit verdunkelten Scheiben.

Ohne weiter zu fragen, stieg ich in das andere Fahrzeug. Mein Anzugbegleiter blieb draußen. Stattdessen saß eine junge Frau am Steuer und startete den Wagen.

„Hallo Emma! Ich bin Sandy und wir werden ab jetzt zusammen wohnen und arbeiten. Freut mich, dich kennenzulernen!“

Ich starrte sie über den Rückspiegel an, versuchte mir ein Bild von ihr zu verschaffen. Im faden Schein der Innenbeleuchtung des Wagens erkannte ich klare blaue Augen und blonde lange Haare. Sie schien hübsch zu sein.

„Und wo werden wir zusammen wohnen und arbeiten?“

Mittlerweile war es mir egal, wo ich landete. Ich war müde und hasste es, weitergereicht zu werden. Wenigstens wusste ich jetzt offiziell, mit wem ich meine Reise fortsetzte. Sandy.

Ob sie auch so eine „Einer-der-häufigsten-Namen-der-Vereinigten-Staaten-Sandy“ war? Oder hieß sie tatsächlich Sandy?

„Lass dich überraschen! Ich kann dir nur sagen, mir gefällt es dort.“

Sollte ich erwähnen, dass ich Überraschungen hasste? Doch ich schwieg.

„Und wie heißt du wirklich, Sandy?“

Unsere Blicke begegneten sich wieder im Spiegel. Sie lächelte.

„Du wirst dich schnell an alles gewöhnen und in ein paar Monaten hast du vergessen, wer und was du vorher warst.“

Ich schluckte. Sie würden mich behandeln, mit Elektroschocks oder etwas Ähnlichem? Damit ich meine kriminelle Vergangenheit vergaß?

„Wie meinst du das?“

Sie lachte. Überhaupt, sie schien ein fröhlicher Mensch zu sein.

„So ging es mir zumindest. Die Atmosphäre dort ist einfach schön. Alle sind sehr herzlich. Es ist ein ruhiges Arbeiten mit viel Zeit zum Nachdenken.“

Ich nickte und lächelte zurück. Ich würde in einer wüsten Einöde landen und in einer Kommune leben, in der sich alle lieb hatten… Mein Lächeln gefror zu einer Fratze. Meine Wangenmuskeln verkrampften sich und der Schmerz trieb mir die Tränen in die Augen. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass ich meine Zähne nicht so fest aufeinanderpressen durfte, lockerte meine Kiefermuskulatur und die Schmerzen verschwanden.

„Gibt es dort Abwechslung? Ich meine, so etwas wie eine Stadt, mit Bars oder Tanzschuppen?“

Sie lachte schon wieder. Ich beschloss, keine weiteren Fragen zu stellen.

„Nicht direkt in der Nähe, aber in den nächsten Großstädten.“

Und der Bus dorthin, den ich zwangsweise nehmen musste, fuhr vermutlich nur einmal im Monat. Ich schwieg.

Ich musste wieder eingenickt sein, denn ich schreckte auf, als es einen lauten Knall gab und das Fahrzeug fürchterlich zu hoppeln begann. Das trieb meinen Adrenalinspiegel in die Höhe und für einen Moment hörte ich mein Herz laut pochen.

„Shit!“, rief Sandy aus und bremste ab.

„Was war das?“

Sie stöhnte.

„Bist du verletzt?“, fragte ich besorgt. War der Knall ein Schuss gewesen? Hatte Big Chain mich gefunden? War Ed uns gefolgt?

„Mir geht es gut. Aber ich fürchte, dem Reifen nicht! – Bleib bitte im Wagen sitzen!“ Sie stieg aus. Es war mitten in der Nacht, die Uhr im Armaturenbrett zeigte zwanzig nach vier an. Die Umgebung war dunkel und weit und breit kein Haus oder gar ein Licht oder irgendetwas zu sehen. Sekunden schienen sich zu Minuten auszudehnen. Während mein Pulsschlag in beiden Ohren deutlich hörbar rauschte, hörte ich nichts. Und ich sah nichts. Meine Hand lag am Türgriff. Ich sollte sitzen bleiben. Aber ich ließ mir ungern von anderen sagen, was ich tun sollte. Also zog ich den Hebel und stieg aus.

Sandy zuckte zusammen, als ich neben sie trat.

„Und?“, fragte ich und rieb mir die Oberarme.

„Wie vermutet. Der Reifen. Ich muss telefonieren.“

„Kannst du etwa keinen Reifen wechseln?“

Sie sah mich im Schein ihrer Handytaschenlampe an. Dann lachte sie.

„Nicht wegen dem Reifen. Ich melde nur kurz die Panne! Wir werden uns dadurch verspäten.“ Dann wählte sie eine Nummer.

„Hi, Aiden! Wir haben eine Panne. Ein Reifen ist geplatzt. – Nein, ich denke, das ist kein Problem. – Auf der 40, kurz vor Joseph City. Ja! – Ah, okay, das ist lieb. Danke. Ich melde mich, wenn es weiter geht.“

Es gab dort also doch Männer. Zumindest einen. Aiden. Oder war es vielleicht doch nur der Mann im Anzug, der mich bis zu diesem Wagen begleitet hatte. Sandy beendete das Telefonat, öffnete den Kofferraum, suchte Werkzeug und baute den Reservereifen aus.

„Kannst du den Wagenheber platzieren?“ Sie reichte mir das Gerät. Ich nahm es, aber da wir nie ein Auto besaßen, wusste ich nicht, wie man einen Wagenheber am besten platzierte. Dennoch ging ich zu dem betroffenen Reifen und hockte mich auf den Boden. Ich wusste, es gab irgendeine Stelle, an der man das Werkzeug ansetzen musste. Aber wie sollte ich sie im Dunkeln finden.

„Aiden schickt uns Verstärkung. – Als Schutzmaßnahme.“

„Ist das der Anzugtyp?“

Sie lachte.

„Nein, Aiden ist der Boss! – Du wirst ihn mögen. Ah!“ Sie richtete sich auf. Bevor wir einen Lichtschein sahen, hörten wir das Dröhnen von Motoren. Motorradmotoren. Meiner Einschätzung nach vom Typ Harley Davidson.

Der Nachbar meiner Mutter besaß ein solches Motorrad und immer, wenn ich gezwungen war, in meinem Zimmer zu bleiben, weil meine Mutter „arbeitete“, saß ich im offenen Fenster und wartete sehnlichst darauf, dass er sein Motorrad in Gang setzte. Für diesen Moment überlagerte das Röhren der Harley die Geräusche, die aus Mutters Schlafzimmer zu mir drangen. Und für einen Augenblick konnte ich dann ausblenden, was sie dort gerade tat.

Doch jetzt machte mir dieses Geräusch eher Angst. Zwei Leuchtkegel näherten sich uns und das Geräusch der Motoren wurde lauter. War das unsere Hilfe, die der Boss angekündigt hatte? Sie kam unvermutet schnell, so mitten in der Nacht. Ich erhob mich und lehnte mich lässig an den Wagen. Den schweren Wagenheber hielt ich seitlich in der Hand, jederzeit bereit, damit zuzuschlagen.

Die Motoren erstarben. Und zwei Männer stiegen von den Maschinen. Der erste, ein Hüne, der bestimmt zwei Meter maß, ging auf Sandy zu und reichte ihr die Hand.

„Aiden sagt, ihr braucht etwas Unterstützung? Ich bin Joe Black Elk!“

„Hi, ich bin Sandy. Sie ist Emma. Tja, wir schaffen das sicher, aber möglicherweise sind wir nicht sicher.“ Sie lachte leise.

„Verstehe!“, brummte der Motorradfahrer. Der zweite kam heran und hob gleich wortlos das Reserverad aus dem Kofferraum. Ich hielt dem anderen den Wagenheber hin und trat von dem Wagen weg. Unheimlich, wie die beiden Männer hier auftauchten. Wer war dieser Aiden, dass er uns an dieser einsamen Stelle in so kurzer Zeit Hilfe schicken konnte.

Es dauerte nur wenige Minuten bis der Reifen gewechselt war und die beiden Männer sich die Hände an ihren Hosenbeinen abwischten.

„Wir geben Euch ein Stück weit Geleit. Nicht, dass Eure Pause hier Aufsehen erregt hat.“

Sandy bedankte sich brav und reichte beiden die Hand. Ich verzichtete darauf und gab dem Beifahrersitz für die restliche Fahrt den Vorzug.

„Nun werden wir die Ranch erst im Morgengrauen erreichen. Dann siehst du sie gleich von ihrer schönsten Seite.“

Sie gab eine kurze Meldung an den Boss ab, bevor sie einstieg und den Motor startete.

Eine Ranch also. In Montana? Oder Wyoming? In Colorado gab es nette Farmen. Eine Ranch bedeutete Tiere. Ich machte mir nichts aus Tieren. In Vegas gab es Straßenhunde zur Genüge. Ihre Verfassung war so schlecht, dass sie gerne als Schimpfwort herangezogen wurden, weil jeder wusste, was es bedeutete, ein ‚räudiger Köter‘ genannt zu werden. Ich lehnte den Kopf an die Scheibe und genoss das gleichmäßige Dröhnen des Motors. Im Außenspiegel sah ich die Lichter der Harleys.

Gegen fünf Uhr morgens erreichten wir eine kleine Ortschaft mit einem 24-Stunden-Diner. Sandy parkte den Wagen, der sofort von den beiden Motorrädern flankiert wurde. Die Männer nahmen ihren Auftrag ernst. Dieser Aiden beeindruckte mich bereits, bevor ich ihn kennengelernte.

Als ich zur Toilette ging, fiel mein Blick in dem Gang dorthin auf ein Münztelefon. Meine Mutter kam mir in den Sinn. Vielleicht sollte ich sie anrufen. Ich brauchte ihr ja nur mitzuteilen, dass ich freigesprochen worden war. Nur, um ihr meine Unschuld zu beweisen. Mickey hatte mich in den Schlamassel hineingeritten. Und die Justiz fand den wahren Schuldigen. Er war verurteilt und ich freigesprochen worden. Nein, sie ließen die Anklage gegen mich fallen.

Mir fehlte ein Vierteldollar. Und Sandy brauchte ich sicher nicht darum zu bitten. Keine Telefonate! Black Yvis Warnung ging mir nicht aus dem Kopf. Vielleicht war es besser so. Ich schritt an dem Apparat vorbei.

Als ich an unseren Tisch zurückkehrte, nutze ich die Gelegenheit, die beiden Motorradfahrer genauer zu betrachten. Sie beachteten mich kaum, unterhielten sich mit Sandy über irgendwelche Kids.

Der ältere von Beiden trug sein Haar lang und in einem geflochtenen Zopf. Es war schon etwas angegraut. Seine dunklen Augen funkelten, wenn er von der kleinen Devon und dem klugen Dylan sprach. Es waren Native People, stellte ich nun am Aussehen fest. Der Name Black Elk verriet es mir schon in der Nacht. Der Jüngere trug sein glänzend schwarzes Haar offen und nur schulterlang. Aber seine Augen und sein dunkler Teint sprachen für seine indianische Abstammung. Er war stiller, als Joe.

Ich bekam Kaffee und Bagels, so viele ich wollte. Das erste vernünftige Essen, seit Tent City. Dort gab es täglich das Gleiche. In den vier Monaten verlor ich sicherlich mehrere Kilo Gewicht.

Sandy beobachtete mich gespannt.

„Nach Wasser und Brot sicher ein Hochgenuss, wie?“

„Na ja, das Essen im Hotel ließ schon zu wünschen übrig.“ Es musste nicht jeder wissen, wo ich die letzten Monate verbracht hatte.

„Ich habe seitdem noch nicht wieder Eintopf mit weißen Bohnen gegessen.“

Ich verschluckte mich. Sandy wusste, wie das Essen in Tent City war.

„Du warst auch…“, ich ließ das Ende offen.

„Ja, sieben Monate. Mein Anwalt war zu dämlich.“

„Oha“, entglitt es mir nur. Ich dachte, die vier Monate, die ich dort zugebrachte, wären kaum auszuhalten gewesen. Aber sieben Monate? Das war hart!

„Dann kennst du Black Yvi?“

„Ja, sie hat mich damals selbst nach meiner Entlassung ins Diamond Valley gebracht. Ich war sozusagen das Pilotprojekt.“ Sie grinste mich an. „Und weil das so gut läuft, bist du die nächste, mit der die Springfields es versuchen wollen. Also, verdirb es dir nicht!“

Ich verstand die freundliche aber klare Warnung. Hoffentlich wurde von mir nicht allzu viel Anpassung erwartet. Ich würde dann Schwierigkeiten bekommen.

Joe Black Elk sah mich an. „Folge deinem Herz! Und nicht dem, was man dir beigebracht hat. Dann machst du nichts falsch.“

Ich starrte ihn an. Seine dunklen Augen ruhten auf mir und sein Gesicht drückte Offenheit aus. Er lächelte leicht und zwinkerte mir jetzt zu. Kannte der Mann mich? Woher wusste er, welch verkorkste Erziehung ich durchgemacht hatte?

„Und wer sagt, dass mein Herz das Richtige sagt?“ Ich musste einfach provozieren. Aber der Indianer grinste mich nur an.

„Deine Augen!“ Er hob seine Kaffeetasse und trank sie in einem Zug leer. „Wir sollten aufbrechen, Kleiner. Sagt Aiden und Jacklyn herzliche Grüße von uns.“

Aiden und Jacklyn. Er gab dort eine Frau? Natürlich. Außerdem sprach Sandy von ‚den Springfields‘.

„Wir sollten weiterfahren“, riss Sandy mich aus meinen Gedanken. Jetzt im Hellen stellte ich fest, dass sie nur wenige Jahre älter war, als ich.

Kapitel 4

„Sie sollten längst hier sein!“ Jacky wanderte nervös an den großen Fenstern entlang. Aiden ging zu seiner Frau und legte ihr beruhigend die Hände auf ihre Oberarme. Sanft zog er sie an sich.

„Joe hat mir eine Nachricht geschickt. Sie haben in einem Diner gut gefrühstückt und sind vor einer halben Stunde wieder aufgebrochen. Sicher kommen sie gleich.“ Er küsste sie auf ihr Haar.

Sie nickte. „Du hast Recht. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Es ist nur – wir haben noch nie jemanden vor der Mafia versteckt. Wir hätten sie selbst abholen sollen.“

Aiden lachte leise und schloss sie in ihre Arme. „Sandy schafft das schon! Und du hast gehört, was Black Yvi dazu gesagt hat. Eine kleine Splittergruppe der Mafia aus Las Vegas. Wer weiß, wie groß ihr Interesse an einer unwichtigen Zeugin ist, falls sie überhaupt eine Zeugin ist!“

„Trotzdem!“

„Wir hätten ablehnen können, aber es ging uns um das Mädchen!“

Jacky nickte und atmete tief ein. Ihre Hand legte sich auf ihren gut gewölbten Unterleib. Das Baby trat heute sehr häufig. Ein kleiner Unruhegeist.

Jack betrat das Esszimmer, gemeinsam mit Waleah, seiner Frau, die gleichzeitig Aidens Mutter war. Waleah hielt die Zwillinge an der Hand und Jack trug seinen jüngsten Enkel auf dem Arm, der jetzt seine Ärmchen zu seiner Mutter reckte. Jacky nahm ihrem Vater den Jüngsten ab.

Esmeralda, die Krankenschwester, folgte mit Marilyn, die ihren Rollstuhl kaum selbst steuern konnte. Durch die ständige Massage, die Marilyn erhielt, war es gelungen, dass sie durch Bewegung ihrer Schultern mit ihrer Hand den Steuerhebel betätigen konnte. Ein bahnbrechender Fortschritt, seit dem Unfall vor sieben Jahren.

Ein Gesprächsgewirr entstand innerhalb weniger Sekunden und niemand verstand etwas. Die Kinder quietschten und suchten ihre Plätze an der Tafel auf. Jacky setzte Michael in sein Kinderstühlchen, für das er bald schon zu groß war. Esmeralda platzierte Marilyn an ihrem Spezialplatz und Aiden zog einen Stuhl für Jacky zurück, die gern neben ihrem Jüngsten saß. Dann kehrte für einen Moment Stille ein. Die beiden unbesetzten Plätze standen unausgesprochen im Fokus aller Gedankengänge.

„Wo ist Sandy?“, brachte der Jüngste auf den Punkt, was alle sich fragten.

Aiden erklärte, was es mit dem Fehlen von Sandy und Emma auf sich hatte. Dann sprach Jack ein Tischgebet und das muntere Geplauder um Essen und Arbeit setzte sich fort.

Jacky verharrte einen Moment beobachtend und dachte an die Zeit, als sie allein gewesen waren. Sie und ihr Vater Jack, mit Waleah und Aiden. Waleah war zu dieser Zeit Haushälterin ihres Vaters und Mutterersatz für Jacky gewesen. Ihr vor vielen Jahren verstorbener Mann Michael war Vorabeiter auf der Ranch gewesen. Und ihr Sohn Aiden wuchs wie ein Bruder mit Jacklyn auf. Viele Jahre nahmen sie alle Mahlzeiten zu viert ein und vermissten nichts. Eine Weile begleitete sie Frank, Jacklyns erster Ehemann, der durch einen Autounfall ums Leben kam. Erst danach wagte Aiden es, Jacky seine Liebe zu gestehen, in jenem Horrorsommer, den Jacky gerne aus ihrem Gedächtnis streichen würde. Und seitdem hatte sich die Tafel erweitert und wuchs heute um eine weitere Person.

Jacky war gespannt, was dieses Mädchen in die Familie einbrachte. Würde sie sich hier wohlfühlen und einfinden? Ein Stück weit sich anpassen und andererseits zu sich selbst finden? Black Yvi, die engagierte Wärterin des Maricopa Tent City Gefängnisses, berichtete ihr alles, was sie über Emma wusste. Jacky war die Einzige auf der Ranch, die wusste, dass Emma nicht der richtige Name der jungen Frau war. Haily hieß sie, was Hoffnung bedeutete. Ein wunderschöner Name, der aus verständlichen Gründen, dem einfachen, aber hübschen Namen Emma weichen musste. Jacky hoffte sehr, dass das Mädchen eines Tages wieder ihren Geburtsnamen gefahrlos tragen konnte.

Endlich wurde die Familie durch die Staubwolke, die sich das Tal heraufzog und die Erwarteten ankündigte, erlöst. Nur wenige Minuten später parkte Sandy den Wagen vor dem Haus und Aiden und Jacky traten hinaus, um den Neuankömmling zu begrüßen, bevor die gesamte Familie auf sie losgelassen wurde.

Waleah trat ans Fenster und beobachtete die Szene draußen. Einen Blick wollte sie auf das Mädchen werfen. Sehen, wie sie sich bewegte. Sie bewegte sich nicht, blieb am Auto stehen und beobachtete alles sehr genau. Waleah nickte. Dieses Mädchen war nicht dumm. Sie überprüfte erst alles, bevor sie etwas sagte oder tat.

Sandy umarmte Jacky und reichte Aiden die Hand. Dann sah sie zu Emma, die zögernd am Auto stand.

Kapitel 5

Wir befanden uns also noch in Arizona. Und nur um Big Chain irrezuführen, waren wir mehrere hundert Meilen gefahren, um in die Nähe des Ortes zurückzukehren, der mir zum Verhängnis geworden war. Und nun musste ich mich diesen Fremden stellen, die mir ein neues Zuhause geben wollten. Oder sollten? Möglicherweise bezahlte sie der Staat dafür. Meine Nerven waren angespannt wie die Sehne eines Bogens. Mein Blick hing an dem Mann, der ebenfalls sehr indianisch aussah, wie die Männer heute morgen. Und unverschämt gut. War das Aiden?

Die Frau kam auf mich zu. Ich starrte auf ihren Bauch, der sich in ihrer Latzjeans wölbte. Sie war schwanger. Gute Güte, hoffentlich musste ich hier nicht dauernd Babysitten. Ich verstand mich nicht sehr gut auf Kinder. Die Straßenkinder in Vegas hassten mich. Allzu gern band ich ihnen einen Bären auf, und weidete mich daran, wie sie ängstlich glaubten, was ich sagte. Jacky reichte mir die Hand. Dafür war ich dankbar. Ich mochte es nicht, wenn ich von Fremden umarmt wurde.

„Hallo Emma, ich bin Jacklyn Springfield McLeod. Herzlich willkommen im Diamond Valley, auf unserer Ranch. Ich hoffe und wünsche, dass du dich wohlfühlen wirst.“

Was sollte ich dazu sagen? Ich schwieg, drückte nur ihre Hand, ebenso fest, wie sie die meine.

Dann musste ich Aiden begegnen. Es war eine Vermutung. Da er aber jetzt ebenfalls auf mich zukam und mir die Hand reichte, erfuhr ich, dass ich Recht behielt.

„Hi, ich bin Aiden McLeod. Ich sage dir ebenfalls ein herzliches Willkommen mit der Hoffnung, dass du dich hier wohl fühlst.“

Jetzt, wo er leibhaftig vor mir stand, blieb mir fast die Luft weg. Hatte er mir doch in der vergangenen Nacht schon durch seine Verbindungen imponiert. Er war so attraktiv! Atemberaubend! Sein langes, schwarzes Haar glänzte in der Morgensonne und seine Augen funkelten warm, als sich unsere Blicke das erste Mal begegneten. Seine Hand übertrug seine Wärme auf mich, mein Herz. Er nahm mich wahr, bemerkte mich und ich seine schwarzen Augen, sein ebenmäßiges Gesicht, seine Größe. Sandy untertrieb maßlos, als sie prophezeite, ich würde ihn mögen. Nein, ich würde ihn lieben! Dessen war ich mir sicher. Wenn es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gab, war sie mir gerade begegnet.

Etwas unsicher zog ich meine Hand zurück. Hatte er vielleicht bemerkt, was in mir vorging? Das durfte nicht passieren. Zumindest nicht heute schon. Ich ließ meinen Blick zu Jacky wandern. Sie durfte vor allem nicht bemerken, was in mir vorging.

„Möchtest du den Rest der Familie direkt kennen lernen, oder möchtest du zuerst deine Wohnung beziehen und dich etwas ausruhen?“

Jackys klare Stimme riss mich von meiner Wolke auf den Boden zurück.

„Wenn ich erst in die Wohnung dürfte?“

Ich wollte jetzt allein sein. Das musste ich erst verarbeiten. Mir war es noch nie passiert, dass ich so sehr fasziniert von einem Mann gewesen war. Mickey! Aber er war mein bester Freund und alles andere entwickelte sich eben daraus. Er hatte mich nicht so beeindruckt. Das hier war etwas anderes.

„Ich zeige dir alles!“ Jacky lächelte. Sie war nett und sah hübsch aus. Sie und Aiden waren ein sehr schönes Paar. Leider! Ihre blonden Locken, am Hinterkopf locker zusammengesteckt, fielen weit auf den Rücken hinab. Und ihre Freundlichkeit ging mir nahe. Sie musste sich verdammt glücklich schätzen, von diesem Mann ein Kind zu erwarten. Bilder entstanden in meinem Kopf.

„Ich gehe frühstücken“, erwähnte Sandy. Ich starrte sie an. Vielleicht wollte sie sich bei mir entschuldigen, dass ihre Begleitung hier endete. Aber ich war schließlich kein Baby mehr, das nicht mit anderen Menschen auskam.

„Ich gehe davon aus, dass du nicht viel Gepäck hast?“ Jacky riss mich aus meinen Gedanken um Sandys Bemerkung.

Ich nickte.

„Das ist okay. Wir haben dir einige Kleidungsstücke besorgt, die du – wenn du magst – anziehen kannst. Für später habe ich eine Shoppingtour in Prescott vorgesehen. Dann werden wir dich nach deinem Geschmack einkleiden. Was sagst du dazu?“

„Ich musste alles zurücklassen.“ Ob ich ihr sagen sollte, dass ich im Besitz von nur zehn Dollar war? Vielleicht würde sie mir einen Vorschuss geben.

Jacky nickte verständnisvoll. Ja, ich musste alles zurücklassen, als die Polizei morgens um drei Uhr unsere Wohnung stürmte, Mickey und mich festnahm. Ich sah die Wohnung nie wieder. Aber es gab nicht wirklich etwas, was ich daraus vermisste. Ich besaß keine Wertstücke und es gab nichts, was mir als Erinnerungsstück wichtig gewesen wäre. An was hätte ich mich erinnern sollen? An meine Kindheit, in der ich meine Mutter entweder betrunken oder Männer beglückend erlebte? Die Kindheit, die ich überwiegend auf den Straßen in Las Vegas spielend verbrachte, weil ich nur dort vor den pädophilen Neigungen mancher Freier meiner Mutter sicher war. Gäste, ich vergaß! Die Männer, die in unsere Wohnung kamen, waren Gäste meiner Mutter. Sie verkaufte nur Unterhaltung, Bettgeflüster.

Nicht auf den Glamourmeilen spielte ich als Kind. Es waren die Randgebiete mit den Mietshochhäusern, in denen die Menschen wohnten, die nachts die Reichen und Schönen in den Casinos und Hotels bedienten. Die Menschen, die mit Niedriglöhnen abgespeist wurden. An das alles wollte ich mich nicht erinnern. Also gab es nichts, was ich aus meiner Vergangenheit vermisste.

Jacky brachte mich zu einem Gebäude hinter dem Ranchhaus. Dort gab es mehrere Wohneinheiten, die im Blockhausstil aneinandergesetzt waren.

„Früher brachten wir hier die Saisonarbeiter unter. Mittlerweile haben wir genügend festangestellte Mitarbeiter. Dadurch brauchen wir nur wenige zusätzliche Arbeitskräfte. Wir haben also Wohnungen genug. – Diese hier haben wir für dich hergerichtet.“ Sie schloss eine der Haustüren auf. „In der dort wohnt Sandy.“ Sie deutete auf die Eingangstür des nächsten Blockhauses. „Aber komm erst mal herein.“

Ich betrat den Raum. Es war eine große Wohnküche, die im Countrystil eingerichtet war. Ein gemütlich wirkendes Sofa und ein Fernseher bildeten das Wohnzimmer. Es gab einen Esstisch und eine vollständig ausgestattete Küche. Dahinter lag ein Schlafraum mit einem Bett und Kleiderschrank. Daneben war ein Bad untergebracht.

„Du kannst dir die Wohnung gerne nach deinem Geschmack umgestalten. Es wäre nur schön, wenn du das vorher mit mir absprichst.“

Ich nickte. Da ich keinen Cent Geld besaß, blieb mir keine große Wahl und ich musste mich mit der Einrichtung arrangieren. Aber das war nicht schwer.

„Scheint ganz gemütlich“, versicherte ich.

„Okay, also, die Küche darfst du gerne benutzen. Allerdings halten wir es so, dass ihr das Frühstück und das Mittagessen mit uns gemeinsam im Haus einnehmt. Dann lernen wir Euch besser kennen und ihr könnt euch schneller bei uns einfinden. Es hebt euch ein wenig vom Angestelltenverhältnis ab. Das ist unser Wunsch. Sandy wird dir sicher bestätigen, dass das eine gute Gepflogenheit ist. Das Abendessen regelt jeder für sich.“ Sie lächelte mich an. Hintergründig. Natürlich wollte sie irgendwann ihren Ehemann für sich allein haben. Das konnte ich verstehen und lächelte zurück. „Du kannst aber heute gerne bei uns zu Gast sein, bis du dir dann selbst ein paar Lebensmittel besorgen kannst.“

Ich bemerkte jetzt die Glastür im Schlafzimmer, die auf eine befestigte Terrasse nach draußen führte und öffnete sie. Der Ausblick war berauschend. Mein Blick ging nach Osten auf ein Bergmassiv, das dieses Tal einschloss. Vor diesem Bergmassiv lag nur Weideland. Sicher mehrere Quadratmeilen Weideland. Kein Haus, keine Ortschaft, keine Stadt. Keine Nachbarn. Und Stille. Stille gab es hier im Überfluss. Ich war beeindruckt und gleichzeitig gelangweilt. Ich würde mich hier sehr viel langeweilen. Ich war die Stadt gewöhnt. Eine Stadt, die niemals zur Ruhe kam, selbst nicht in den frühen Morgenstunden, wenn der Rest der Welt in dieser Stille versank, die hier offenbar selbst am helllichten Tag herrschte.

„Um ein Uhr gibt es Mittagessen im Haus. Soll ich Sandy sagen, dass sie dich abholen soll? Vielleicht kann sie dich ein wenig herumführen, wenn du magst.“

Ich nickte. Natürlich wollte ich die Langeweile ausführlich kennenlernen.

„Schön. – Ich freue mich, dass du hier bist, Emma. Und ich hoffe sehr, dass du dich hier zu Hause fühlen kannst.“

Warum waren diese Menschen so sehr an meinem Wohlbefinden interessiert? Ich war das nicht gewohnt. Niemand machte sich Gedanken um mich.

„Ich lass dich jetzt allein. Denke daran, du bist ein freier Mensch.“

Warum sagte sie mir das? Ihre Worte stimmten mich nachdenklich. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ ich mich auf das Sofa sinken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.

Welche Ansprüche würden diese Leute an mich stellen? Bestimmt ließen sie mich das bald wissen. Meine Mutter sagte immer, nichts sei umsonst, außer der Tod. Das war hier in Arizona nicht anders, als in Nevada.

Ich erhob mich wieder und untersuchte die Wohnung, schaute in jeden Schrank, zählte das Geschirr und die Kleidungsstücke. Im Kühlschrank fand ich eine Flasche Mineralwasser, etwas Brot und Butter und verschiedene Brotaufstriche. Warum hatte sie mich zum Abendessen eingeladen? Es war doch alles hier!

Ich sah mich im Raum um. Im Vergleich mit Wohnung in Phoenix, die Mickey uns besorgte, war dieses Blockhaus ein wahrer Luxusbungalow. In Phoenix hausten wir in einem kleinen Apartment, das in einer heruntergekommenen Wohngegend lag. Das kam seinen Geschäften entgegen.

Für einen Moment blieb ich an dem Bücherregal hängen. Ein Lächeln breitete sich in mir aus, als ich einige Werke von Schriftstellern entdeckte, die ich liebte. Ich hatte viel Zeit zum Lesen gehabt und mich für gehobene Literatur interessiert. Meine Lehrerin versorgte mich mit Büchern, weil sie genau wusste, dass bei uns das Geld knapp war. Ich liebte die Ausdrucksweise dieser Schriftsteller und Miss Webber betonte immer, dass man meiner Sprache anmerken würde, dass ich viel las. Den Straßenjargon der anderen Kinder beherrschte ich auch, aber den wendete ich nur dann an, wenn er mir von Nutzen war. Etwa, um nicht aufzufallen.

Aber, ob ich hier zum Lesen kam? Was sonst, sollte ich an den Abenden machen?

Im Bad stieß ich auf frische Handtücher, Duschgel und Haarshampoo in verschiedenen Duftnoten. Ich starrte die Dusche an. Eine Dusche für mich ganz allein. Niemals hätte ich vor einem halben Jahr gedacht, dass ich mich darüber einmal freuen würde. Da war es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und heute? Mir trieb der Anblick meiner Dusche die Tränen in die Augen. Ich versuchte die Erinnerungen an die Umstände, unter denen ich in den letzten Monaten duschen musste, zu verdrängen. Es gelang nicht. Nie war ich allein gewesen. Nur in Gruppen wurde geduscht. Und manchmal gönnten zwei bestimmte Wärterinnen uns etwas Spaß, wie sie meinten. Sie trafen mit ihren männlichen Kollegen des Männergefängnisses eine Vereinbarung und einige von den männlichen Insassen wurden in unsere Duschen geschleust. Zweimal musste ich die Tortur miterleben, mit diesen sexhungrigen Sträflingen zu duschen. Die üblichen Duschzeiten von drei Minuten waren auf zehn Minuten verlängert worden. Und die Männer waren darauf aus, in dieser kurzen Zeit möglichst viele der Damen zu beglücken, ob diese das wollten oder nicht. Ich wollte das nicht. Aber niemand hörte mein „Nein“. Und niemand warnte oder beschützte mich davor. Niemals würde ich diese übergroßen, behaarten und tätowierten Leiber vergessen können, die mich genommen hatten, obwohl ich deutlich „Nein“ sagte. Und trotzdem ich um mich schlug, benutzten sie mich einfach. Ich schrie und weinte, aber niemand hörte mich. Nichts hörte auf.

Eine Mitgefangene sagte nach dem ersten Mal zu mir: „Wenn du dich etwas weniger anstellst, kann es ganz angenehm sein.“ Angenehm? Eine Vergewaltigung? Meine Faust bahnte sich den Weg in ihr Gesicht, unmittelbar, nachdem sie ihre Empfehlung aussprach. Ich konnte diese Bewegung nicht kontrollieren und eine Wärterin verprügelte mich dafür mit dem Schlagstock. Es war mir egal. Danach war mir alles egal gewesen. Nur die Angst vor dem Duschen, die blieb.

Und jetzt? Nun saß ich hier in einem Badezimmer auf dem Boden und heulte wie ein Baby, weil ich eine eigene Dusche benutzen konnte.

Ich riss mir die Kleidung vom Leib und stürzte regelrecht in die Dusche, schob die Glastür zu und nahm den Brausekopf in die Hand, regulierte die Wassertemperatur. Ich duschte heiß. So heiß, wie es soeben zu ertragen war. Ich weiß nicht, wie lange.

In den flauschigen Bademantel gewickelt, der an einem Haken hing, legte ich mich dann aufs Bett, zog die Beine an und schob meinen Daumen zwischen die Backenzähne, kaute auf ihm herum. Das beruhigte mich schon in meiner Kindheit. Ich schloss die Augen. Dachte an etwas Schönes. Aiden… träumte mich weg.

Kapitel 6

Nachdenklich verließ Jacky das Blockhaus. Emma schien sehr zurückhaltend zu sein. Aber vielleicht nur am Anfang. Nach dem zu urteilen, was sie über das Mädchen wusste, musste sie bisher in ihrem Leben sehr viel mit sich selbst ausmachen.

Sandy begegnete ihr. Kurz unterhielten sich die Frauen über Emma. Sandy erhielt nur wenige Informationen über die junge Frau.

„Sie ist sehr zurückhaltend. – Findest du nicht?“, fragte Jacky.

„Auf der Fahrt hat sie kaum gesprochen. Aber ich glaube, sie muss erst mal verarbeiten, was sie gerade durchgemacht hat.“

Jacky nickte.

„Holst du sie bitte zum Mittagessen ab?“

Sandy versprach, Emma mitzubringen.

Aiden und Jack saßen noch mit den Kindern am Frühstückstisch. Erwartungsvoll richteten sie ihre Blicke auf Jacky, als sie den Raum betrat. Sie lächelte ihre Männer an, wusste, was sie hören wollten.

„Sie braucht jetzt Zeit“, sagte sie leise.

Aiden erhob sich und nahm sie in den Arm.

„Sie machte den Eindruck, ein aufgewecktes Wesen zu sein. Weißt du etwas über ihre Ausbildung?“

Jacky schüttelte den Kopf. „Sie hat keine. Ich meine, Yvi hätte gesagt, dass sie sich mit Botengängen für die Mafia über Wasser gehalten hat.“

Aiden nickte.

„Sandy hat es geschafft“, warf Jack ein. Er war der Skeptiker gewesen, als Sandy vor drei Jahren auf die Ranch kam. Und er war positiv überrascht worden.

„Sie ist anders als Sandy!“ Jacky löste sich aus Aidens Umarmung. „Verschlossener. Sandy wollte damals unsere Hilfe. Bei Emma bin ich mir nicht sicher. Ihr blieb keine andere Möglichkeit, als die, zu uns zu kommen. Ich hoffe, Yvi hat ihr diese Option nicht zu sehr übergestülpt.“

„Du denkst, sie ist nicht freiwillig hier?“

Jacky sah Aiden an und schüttelte den Kopf. „Ich glaube, sie wusste nicht, wo sie hingehen sollte.“

Jack erhob sich und nahm den zweijährigen Michael aus dem Kinderstuhl.

„So, wir gehen jetzt die Pferde auf die Koppel bringen. – Wer geht mit?“ Dylan und Devon sprangen ebenfalls von ihren Stühlen auf und riefen begeistert „Ich!“.

Jack legte seiner Tochter die Hand auf die Schulter. „Wenn wir Glück haben, sieht sie es als Chance.“

Dann verließ er mit den Kindern das Haus.

„Wie geht es dir?“ Aiden zog seine Frau wieder an sich und legte eine Hand sanft auf ihren Bauch.

„Sie ist sehr unruhig.“

„Ruh‘ dich bitte etwas aus. Ich möchte nicht, dass wir etwas riskieren.“ Er küsste sie und Jacky schlang ihre Arme um seinen Hals, als suche sie Halt. Er hielt sie fest.

Emmas Ankunft am frühen Morgen löste in Jacky einige Erinnerungen aus. Genauso war es ihr vor drei Jahren ergangen, als Yvi Sandy hergebracht hatte. Dinge brachen auf, die sie selbst erlebte. Dort in Maricopa. Es war Vergangenheit. Und dennoch stand es jetzt vor ihr, als wäre es gerade erst geschehen. Zu gut konnte sie nachempfinden, wie es Emma ging. Wie sie sich fühlte. Und sie konnte nur hoffen, dass es ihnen allen zusammen gelang, dieses Kind zu heilen. Und sie hoffte sehr, Emma würde das zulassen.

Jacky trat auf die Terrasse am Wohnzimmer und rückte sich einen der Liegestühle in die Morgensonne. Aiden war sehr um sie besorgt. Nicht zu Unrecht. Diese Schwangerschaft war nicht so leicht, wie die anderen beiden. Sie tat sich schwerer mit allem, wurde schnell erschöpft. Das Kind war sehr unruhig, bewegte sich viel. Waleah bereitete ihr jeden Abend ein Kräuterbad zur Entspannung vor. Unermüdlich kümmerte sie sich um Jackys Wohl. Die Frau ihres Vaters, die gleichzeitig Aidens Mutter war, war die Tochter eines indianischen Schamanen und kannte sich in der Naturmedizin aus. Sie behauptete immer, das Kind habe einen wachen Geist und würde etwas ganz Besonderes.

Esmeralda brachte gerade Marilyn auf die Terrasse und platzierte sie vor ihrem Zimmer so, dass sie den Ausblick über das Tal genießen konnte. Jacky ging zu ihrer Schwester hinüber. Immer wenn sie Marilyn sah, besann sie sich darauf, dass es für sie selbst keinen Grund gab, zu klagen. Sie war mit dem Mann verheiratet, den ihre Schwester von Kindheit an vergötterte. Sie bekam sein viertes Kind. Ein Kind der absoluten Liebe, genau wie die drei anderen. Sie war frei und konnte sich bewegen, gehen, wohin sie wollte.

Marilyn war immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Dafür war Esmeralda zuständig. Mit ihrer hispanischen Lebensfreude schaffte sie es sogar, hin und wieder ein Lächeln auf Marilyns Gesicht zu zaubern. Und ihr gelang es, sie zum Malen zu motivieren.

Da Marilyn durch einen Bruch in der Halswirbelsäule ab den Schultern gelähmt war, malte sie mit dem Mund. Mit viel Geduld und Liebe hielt Esma ihr die Palette und gab ihr wortreiche Tipps, wie sie den Pinsel einsetzen konnte. Diese Frau erwies sich als Glückgriff in der Personalwahl.

„Ich will jetzt nicht malen!“, fauchte Marilyn ihre Pflegerin gerade an. „Ich kann diesen verdammten Pinsel nicht mehr sehen! Warum soll ich immer kreativ sein? – Ah, Schwesterchen! Wann stellst du uns deinen neuen Schützling vor?“

Jacky lächelte. Die ruppige Art ihrer Zwillingsschwester war ihrer Situation geschuldet. Da sie nur den Kopf bewegen konnte, und leicht die Schultern, blieb ihr nicht viel, was sie tun konnte. Außer reden. Sie drehte jetzt den elektrischen Rollstuhl leicht in Jackys Richtung, während Esma die Staffelei beiseite rückte.

„Wenn sie nicht verschläft, wirst du sie beim Mittagessen kennenlernen.“

„Pah, wer schon den Tag verschläft…“, giftete Marilyn.

„Sie hat die Nacht im Auto verbracht.“

Marilyns Blick wanderte in die Ferne und Jacky fragte sich, ob sie jetzt ebenfalls an die Zeit damals dachte, die ihrer beider Leben veränderte.

„Du hast immer so viel Verständnis, liebste Jacklyn! Es wird dir noch mal zum Verhängnis werden!“ Sie lachte böse. „Zum Verhängnis! – Esma! Ich habe genug frische Luft bekommen. Bring mich jetzt wieder in mein Zimmer. Sofort! Ist ja nicht auszuhalten, diese Hitze…“

Esma seufzte und warf Jacky einen gequälten Blick zu.