16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

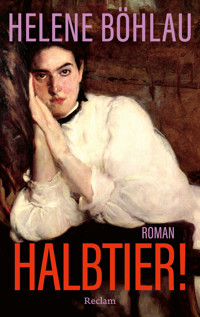

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Frau sieht rot Die eigenwillige Isolde wächst im Haushalt eines autoritären, mittellosen Künstlers auf und wird, gegen alle Widerstände, selbst Künstlerin. Sie kämpft für ihr Recht, Kind und Arbeit zu vereinen – ein revolutionärer Ruf nach weiblicher Selbstbestimmung. Doch das Patriarchat zermürbt sie. Nachdem ihr einstiges Idol Mengersen sie sexuell belästigt, erschießt sie ihn schließlich, bevor sie selbst den Freitod wählt. Mit psychologischer Schärfe sprengt Halbtier! gesellschaftliche Konventionen und begründete Helene Böhlaus Ruf als feministische Schriftstellerin, von dem sie sich später distanzierte. - Eine Wiederentdeckung aus der Zeit der Jahrhundertwende - Ein Klassiker über Selbstbestimmung und Befreiung - Eine faszinierende weibliche Stimme

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Helene Böhlau

Halbtier!

Roman

Reclam

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.

2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Coverabbildung: Cecilia Beaux (1855–1942), Der Träumer, 1894 (Öl auf Leinwand) – © Butler Institute of American Art / Museum Purchase 1929 / Bridgeman Images

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2025

RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962448-8

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011549-7

reclam.de | [email protected]

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Zu dieser Ausgabe

Anmerkungen

Nachwort: Ein provokanter Roman

1.

Fernes Gewittergrollen verliert sich im lauten Treiben des Menschenstroms, der die schwülen Straßen füllt.

Über dem ganzen überspannten, überbürdeten Menschentum lastet die große Sonnenhitze und die Enge der Gassen, die Höhe der Häuser.

All diese Menschen sind so eingezwängt, wenn sie’s auch nicht klar wissen.

Die Enge der Herzen, die Enge der Köpfe und Gesinnungen, der Höfe und Gänge, die Enge der Stuben, der ganze Brodel, in dem sie leben, alles lastet und drückt und macht sie stöhnen und stimmt sie unbewusst sehnsuchtsvoll, unbewusst unzufrieden.

Da kam der erste große, freie Donnerschlag.

Oho!

Darauf ein verdächtiges Schauerlüftchen, das den fettigen, feuchten Straßengesichtern den Staub entgegenbläst.

Alles wirbelt.

Das, was einst lebte und nun als ekler Staub geduldig liegt, beginnt zu tanzen – tanzt und fährt den Lebenden widrig in die Augen und bedrängt sie. Es kommt ein Hasten in die stumpfsinnige Menge, so ein gesundes natürliches Hasten, das der Herdentiere.

Wie sie laufen, als ob sie aus Zucker wären und die schweren frischen Regentropfen an ihnen lecken und sie auflösen würden.

Und wie wohl tun diese schweren Tropfen! Auf den glutheißen Steinen geben sie dunkle, talergroße Flecken und von dem aufgehäuften Staub lassen sie lebendigen Erdgeruch aufsteigen.

Blitz und Donner und die schweren gesegneten Tropfen! Wenn die in den Städtequalm hineinfahren, das ist etwas! Ein Hochgefühl zum Aufjauchzen!

Nur immer ärger! immer toller!

Die braunen Güsse, die durch die Rinnen jagen, die braunen Teiche und Tümpel auf Schritt und Tritt, in denen die Tropfen aufspringen und hüpfen und spritzen!

Das ist lustig.

Und die staubkrustigen Bäume mit dem früh hinsterbenden Laub, wenn in sie die Regenflut rauscht, wenn die nicht wissen, wohin mit dem Überschwall von Frische – da lacht einem das Herz.

Nur immer ärger – immer toller, wenn auch ein paar Äste daran glauben müssen!

Und die Straßen so rein gefegt vom Gesindel!

Das tut wohl!

Da sind sie einmal verscheucht, die Alltagsgesichter!

Hei – wie das schön ist! So sauber, so morgenfrisch!

Wenn sie sich doch so bald nicht wieder herauswagen wollten!

Aber die kommen wieder; ganz gewiss, – das weiß man schon.

Auf einem alten merkwürdigen Platz, hinter der griechischen Kirche, haben sie eine Fleischbank abgetragen, um eine große Markthalle zu bauen, und sind dabei auf menschliche Gebeine gestoßen – auf eine so große Anzahl von Gebeinen, dass es den Leuten angst und bange wurde.

Auf so etwas waren sie jahraus, jahrein getreten, bei ihren Einkäufen, ihren Spaziergängen und bei manchem Stelldichein.

Gerade an der Straßenecke, in dem dunkeln Winkel, der abends so ungestört, so einladend war, auf dem so viel Generationen heimliche Küsse getauscht haben, hat so ein Großer, Langer gelegen, kaum einen halben Meter unter den Pflastersteinen, so gut noch beisammen, so langgestreckt, und die hohlen Augen gen Himmel gerichtet.

Auf solch einem Grausen hatten die Pärchen also immer gestanden.

Hunderte hatten tagsüber den Platz umlagert und auf das Schauerhandwerk der Arbeiter geschaut.

Die Knochen wurden aus dem dunkelbraunen Sand herausgewühlt und in große Kisten gelegt.

Ein fideler Kapuziner, der zur Beaufsichtigung der Angelegenheit beigegeben war, hatte hin und wieder den Deckel einer Kiste gehoben und schmunzelnd Umschau über seine Schutzbefohlenen gehalten.

Es waren halt auch Kapuziner gewesen, diese braunen Knochen. Der Kapuziner hatte daher etwas ganz Kollegialisches im Verkehr mit ihnen.

»Wir sind vom selben Orden. Ich kenne eure Schliche, Fratres.«

Er wog einen Schädel in der Hand – und schmunzelte. Er wog einen Schenkelknochen und schmunzelte, nahm es, gottlob, von der leichten Seite.

Und das alte Bahrtuch, das über jede der großen Kisten gebreitet war, deckte er allemal vorsorglich darüber, wenn wieder ein Schupp Knochen eingeschüttet war.

Ehre, wem Ehre gebührt.

Dabei schmunzelte er nicht, das nahm er ernst.

Die Schulbuben waren wie versessen auf das seltene Schauspiel, und auch die alten Weiber hatten gestanden und gestanden ohne Aufhören. Was tut nicht so ein altes Weib, wenn’s was zu sehen gibt. Da haben sie Kräfte wie Dämonen.

Die Schulbuben hatten sich um die uralten Sarghenkel gerauft, die hin und wieder zutage gefördert wurden, verrostet und wie in eine Schicht von Kies eingebacken.

Es waren Altertümer – wirkliche Altertümer, die Jahrhunderte bei den Toten gelegen – also ganz echt, wahre Schätze.

Über diesen Haufen neugieriger Lebewesen, die sich um die armen Knochen drängten, war das Hochgewitter hereingebrochen.

Der erste, große, freie Donnerschlag hatte auch sie überrumpelt, und der mächtige Regenguss sprühte die Menge an und vertrieb sie.

Sie waren wie weggewaschen, – auch der Kapuziner und der pflichtgetreue Schutzmann; nur die Knochen unter den zerrissenen triefenden Bahrtüchern blieben über der aufgewühlten Erde, die im Nu zu einem braunen Tümpel umgestaltet war.

Ein Schädel war vom Regenstrom aus dem Sande frei gespült.

Er lag mitten im Wassertümpel. Seine Glatze schaute ein wenig darüber hinaus. Die Wellchen spülten um die kleine beinerne Insel.

Aus dem Fenster eines großen Zinshauses schaute ein Mädchen auf den eirunden gelblich bräunlichen Fleck.

›Ein Stein‹, dachte sie – ›oder?‹

Schon lange hatte sie sich am Fenster aufgehalten und hinausgesehen, bald halb knieend, auf dem Stuhl, bald im Stuhl lehnend, die jungen Hände um das Knie gefaltet; bald hatte sie mit den Fingern am Fensterglas leise geklimpert oder eine Lockenspitze zwischen die Zähne genommen und daran geknabbert.

Der kleine feste Kopf mit dem dunkeln Geschau, prächtig frei auf dem schlanken Hals sitzend, war unverwandt auf das geschäftige Wühlen der Arbeiter gerichtet.

Wenn sie da unten wieder einen Fund getan, ist sie immer mit ganzer Seele dabei gewesen. ›So etwas! – so ein Glück, die grausliche Geschichte vor dem Fenster zu haben! Wie gut, dass sie hier gemietet hatten!‹

Sie sah so befriedigt aus. Über ihr, am weißen, verwaschenen Fenstervorhang, hängt ein fünffaches Kisschen, eins über dem andern, aus gelbem Atlas, ein Riechkisschen mit Irispulver gefüllt, und dieser trockene Duft berührt mit jedem Atemzug ihre Geruchsnerven.

Das Zimmer, in dem sie sich aufhält, passt nicht gerade gut zu der verwöhnten hingerekelten Gestalt des jungen Geschöpfes.

Es hat etwas Spießbürgerliches, etwas Verbrauchtes, etwas, aus dem sie herausgewachsen ist.

Es sind da auch zwei Seelen in dem einen Raum zu spüren. Zwei grundverschiedene Seelen, mit grundverschiedenen Angewohnheiten.

Das eine schmale Bett mit einem roten, altertümlichen Stück Damastseide zugedeckt, das nach einer Altarverkleidung aussieht; das andere Bett ganz unbedeckt und unsäglich sorgfältig hergerichtet, kein Fältchen, keine Unebenheit. Über diesem Bett hängen Fotografien von Familiengliedern, Freundinnen.

Ganze Regimenter Kotillonsträußchen sind zu Sternen und Rosetten geordnet, japanische Papierfächer und allerhand Krimskrams, alles wohl abgestäubt.

An der Wand des Bettes mit der geflickten Purpurdecke ist nichts dergleichen zu sehen; nur ein paar unaufgezogene Originalfotografien nach alten Meistern sind hier mit gelben Zeichenstiften festgemacht.

Die tiefen, vornehmen Töne unterbrechen das Banale der Wand.

Die Tür zum Nebenzimmer wird geöffnet und eine weinerliche Stimme sagt:

»Hast du denn gar nichts weiter zu tun?«

Die Stimme gehört einer langen schlanken Frau mit kleinem Kopf und feiner Gestalt.

»Ach – das ist doch zu arg!«

Jetzt wendete sich das Mädchen um. Sie schien zuerst nicht gehört zu haben.

»Mama?«, antwortete sie.

»Tust du denn auch gar nichts?« – dieselbe weinerliche Stimme.

»Was soll ich denn tun?«

»Siehst du denn nicht, wie ich mich plage?«

»Ach Mama.«

Es lag so etwas in dieser gedehnten müden Antwort, als wollte sie sagen: Lass doch! Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Du plagst dich doch auf alle Fälle!

»Nun, und Marie, weiß die es etwa nicht?«

»Jawohl, gescheiter wär’s aber, ihr ließt das Mädel mehr arbeiten, ihr verderbt jedes Mädchen.«

»Werden etwa alle Tage Kapuziner hier ausgegraben?«

»Das fehlte auch noch! Wie kannst du da nur immer zusehn? Ich bin froh, wenn ich nichts davon gewahr werde.«

»Lass mich doch!«

»Frau Doktor!«, rief dreimal hintereinander die ungebildete überlaute Stimme des Dienstmädchens vor der Tür.

Und, als hätte ihr Vorgesetzter gerufen, war Frau Doktor Frey hastig zum Zimmer hinausgeschlüpft.

Die junge Isolde seufzte, dehnte sich und hockte sich wieder am Fenster zurecht.

Der Regen hatte nachgelassen. Der Tümpel auf dem Totenfeld war fast eingekrochen. Schimmernde Wasserblasen saßen im Sande und platzten und ließen einen feinen schwarzen Ring zurück, aus winzigen Kohlen- und Holzteilchen gebildet.

Auch der ganze Tümpel hatte die verschiedenen Stadien seines Einkriechens mit schwarzen Linien bezeichnet – tripp, trapp, troll.

Hier hatte er ein wenig gezögert, hier wieder, hier wieder. Es war wie eine feine Linienarbeit.

Die kleine beinerne Insel, um die die Wellchen des Tümpels gespült hatten, der Schädel, lag jetzt ganz frei; auch um die Stirn saß das schwarze Linienwerk in perlmutterschimmernden Bläschen und leichtem Wasserschaum.

Das alles sah das junge Mädchen. Sie hatte aus einem Schubfach ein Opernglas genommen und hielt es auf den Schädel gerichtet.

Dann ging sie im Zimmer auf und nieder, ganz nachdenklich, und nahm dann wieder das Opernglas.

Die Dämmerung brach herein und am Himmel drohten schwarzblaue Wolken zu neuem Regenguss.

Es kam ein Nachtrab.

Vielleicht erst jetzt das Wahre! Auch der Wind hatte sich wieder erhoben. Die Leute rannten schon mit aufgespannten Regenschirmen.

Des Mädchens ganzes Benehmen wurde ein unruhiges; etwas Unschlüssiges lag in ihren Bewegungen.

Sie wanderte weiter im Zimmer auf und ab.

Jetzt öffnete sie den Schrank, griff nach dem Hut, band ein Schleierchen vor, vorsichtig huschte sie aus dem Zimmer; draußen nahm sie ihren Regenmantel um, ging dann zur Korridortür hinaus, und unter dem Regenschirm gerad über das aufgewühlte nasse Erdreich. Mit einem leichten blitzschnellen Niedertauchen hatte sie etwas ergriffen und schüttelte sich vor innerem Ekel.

Sie schaute sich ängstlich um und vor der Haustür blieb sie wieder aufatmend stehn.

Wie ihr das Herz schlug!

Aber, was sie wollte, hatte sie. Und etwas später wäre sie von den Arbeitern überrascht worden.

Sie hörte sie kommen, auch der Kapuziner war unter ihnen.

Sie murmelten und lachten; der Kapuziner hatte etwas Drolliges gesagt, wie es schien. Sie waren alle sehr guter Laune, denn sie hatten während des Regens im nächsten Gasthaus eins getrunken.

Durch die enge Jungfernturmgasse, die auf den Platz mündet, kam ein Leichenwagen gefahren und stand bald vor dem kleinen Totenfeld.

Isolde hielt den Schädel unter dem Regenmantel verborgen.

Unausgesetzt dieses Ekelgefühl und das Grausen – auch ein Gefühl der Schuld, so geheimnisvoll anziehend, wie aus einer andern Welt.

Die Kisten wurden von den Arbeitern gelupft und in den Wagen geschoben.

»Fahrt hin, ihr nassen Deiwel«, sagt einer.

»Herrschaft, seid’s ihr schwer!«, ein anderer. »Die haben sich zu guter Letzt noch tüchtig eins angedudelt.«

Isolde drückte sich voller Grauen eng an die Haustür an, und erst als der gefüllte Leichenwagen dumpf davonrollte, trat sie ein.

»Du bleibst eben bei mir«, sagte sie warm und trug ihren sonderbaren Schatz die Treppe hinauf.

Oben angekommen, warf sie Hut und Mantel ab und ging mit dem Schädel in der Hand in die Küche.

Die Magd kreischte auf. Sie kreischte, ohne aufzuhören. Isolde kehrte sich nicht daran und hielt den Schädel unter den Strahl der Wasserleitung.

»Das erfrischt«, sagte sie gutmütig.

Frau Doktor Frey bügelte mit ihrer ältesten Tochter im Nebenraum.

Auf das Geschrei des Dienstmädchens kamen sie herbei.

»Isolde!«, schrie auch Frau Doktor Frey außer sich.

Isoldes Schwester verbarg das Gesicht in der Schürze und wagte gar nicht aufzusehen.

»Schön ist er doch!«, meinte Isolde gemütsruhig. Sie hob den Schädel mit beiden Händen hoch.

»Dass du mir jetzt mit dem Ekel gehst! In der Küche so ’ne Schmutzerei! – Pfui Tausend!«

»Wir haben ja doch alle so einen unter dem Gesicht – was ist da weiter?«

Sie ließ sich nicht irremachen, besprühte den Schädel von neuem unter dem Wasserstrahl.

»Ide göh doch – ich bitt’ dich – mir wird ganz schlecht.«

Das war so eine weiche, weiche Stimme und diese Stimme kam aus einem Geschöpf, das wie von Sammetschimmer umgeben war – dazu rötlich blonde Haare, eine ganze Symphonie von Weichheit.

»Sammtaff’« hatte Isolde ihre Schwester Marie getauft und titulierte sie jetzt so.

Jetzt ging sie und nahm den Schädel mit sich.

»So was!«, sagte die Köchin und schüttete einen Eimer voll Schmutzwasser in den Ausguss.

»Mi beutelt’s ganz, der soll doch net etwa im Hause bleiben? Saftig. – Dös möcht feierlich werden.« –

Isolde hatte ihre Türe geschlossen und war eifrig dabei, ein kleines hölzernes Postamentchen, ihrem Bett zu Füßen, an die Wand zu nageln.

Sie schlug den Nagel mit dem Absatz ihres Hausschuhs ein, so fest, wie es mit diesem Werkzeug gehen mochte. Zuerst hatte sie den Rücken ihrer Hausbürste benutzt, als sie aber die Nägelmale in dem polierten Holz merkwürdigerweise wahrnahm, war sie bedächtig genug gewesen, nach etwas anderem Umschau zu halten.

Auf das Postamentchen wurde der Schädel gesetzt.

Und wie er seinen Platz eingenommen hatte und mit seinen hohlen Augen geheimnisvoll grinsend über das purpurne Bett hinwegsah, geschah etwas ganz Wunderliches: Des Schriftstellers Heinrich Ewald Freys Tochter, Isolde, im glücklichen, zu allen Überschwänglichkeiten geneigten Alter von siebzehn Jahren, fiel auf die Kniee, reckte die Hände zum Schädel auf und sagte mit heißen Tränen in den Augen: »Du Mensch aller Menschen!«

Über ihr zartes Gesicht mit den tiefen dunkeln Augen ging etwas Verzücktes, etwas Überirdisches, etwas Bräutliches, eine wundervolle Verliebtheit, wie sie in manchen siebzehnjährigen Naturen zutage tritt, die nicht wissen, wo ein und aus mit der Fülle ihres Wesens.

Und diese süße Liebeswonne schüttete sie über das braune, grinsende Knochengehäuse aus, wie eine Nonne über eine heilige Reliquie.

Sie sah aber einen eleganten jungen Mann vor sich, mit französisch zugestutztem Spitzbart, einer schönen Stirn, in die das kurzgeschorne Haar in scharfem Winkel hineingewachsen war; einen jungen Mann, der sich im Hochsommer in weißen Flanell zu kleiden liebte.

Ja, es war da etwas, eine Ähnlichkeit in der Kopfform, die ihr verliebter Blick vom Fenster aus entdeckt hatte.

Wie sie das große Geheimnis bewegte!

Und dieser Schädel war so neutral. Sie vergab sich nichts. Ihm gegenüber gingen die Dinge in einer andern Sphäre vor sich, in einer Sphäre, in der alles eins geworden, alles zusammengeflossen ist.

Sie empfand etwas so Beruhigendes und konnte sich gehenlassen.

Die verriegelte Tür wurde kräftig zu öffnen versucht.

»Déesse!«, rief eine heftige Stimme. »Sapperlot!«

Wie aus tiefem Schlaf erwacht sagte sie: »Papa?«

»Seid ihr denn alle des Kuckucks! Ihr wisst doch, dass ich in einer Stunde …«

Da war schon die Tür aufgeriegelt und ein großer blonder Mann mit rötlichem Gesicht, vollem lockigen Haar, das aber auf dem Wirbel einem Glätzchen gewichen war, trat ein.

Eine markige Persönlichkeit.

»Weibergegacker! – Draußen laufen sie wie die Hühner umeinand’! Und was machst du denn hier, Déesse? Mein Handkofferl sollt doch gepackt sein?

Ich werd euch mal Beine machen! Fertig sollt’s sein und die Mutter bügelt noch an den Stärkhemden. Zum Teufel, – ich will gar keine Stärkhemden! – Touristenhemden will ich.«

Das kam alles herausgepoltert. Das ganze Zimmer war voller Lärm und Spektakel, als wäre ein Bergstrom hereingebrochen.

Das war Doktor Heinrich Ewald Frey, Schriftsteller und Allerweltsmann, Vereinsmann, Redner, voraussichtlicher Reichstagsabgeordneter und so weiter.

»Na also, packen wir«, sagte das schöne rassige Geschöpf in aller Ruhe.

»Na also? – Großartig! Was soll denn das ›Na also‹? Fertig hätt’s sein sollen. Tu net so großartig, Déesse!« Dabei kniff er sie in die zarte Wange. »Götterköpfchen verdammtes!«

»Wo hast du denn dein Kofferl, Pa?«

»Hab’s denn ich?«

Frau Doktor Frey trat herein und trug das Kofferchen in der Hand.

Auf ihrer Stirn glänzten feine Schweißtropfen.

»Hättest du mir’s nur gesagt, Heinrich! Gestern Abend sollte doch nichts daraus werden bei schlechtem Wetter?«

»Schlechtem Wetter? Ist denn das schlechtes Wetter, wann das Barometer gestiegen ist wie noch nie? Schau doch erst nach, eh du denkst.

Meine Stiefel!«

»Na, ich meine, wenn es gießt«, sagte Frau Doktor Frey zaghaft.

»Ja, wenn du anfängst zu denken!«, donnerte er. »Meine Stiefel und die beiden rohseidenen Hemden.«

»Heut machst du dich ja fein«, sagte Isolde.

»Paar Berliner Schriftsteller! Solchen Gockeln muss man … den Kofferschlüssel! Herr Gott noch einmal!

Wo ist denn die Marie?«

»Du hast ja dein’ Schlüssel an die Uhrkett’ gehängt für alle Fäll’«, sagte Isolde.

»Vorlauter Schnabel!« Der Vater blinzelte ihr zu. »Wo ist Marie?«

»Marie bügelt die Stärkwäsch«, sagte die Mutter.

»Wenn der Vater abreist, hat sie dabei zu sein; wär’ net übel! Wenn wir die Idee der Familie nicht aufrechterhalten, wer soll’s denn tun? Eins da, das andre dort, der Vater reist ab – kein Hahn kräht danach – das ist ja – weiß Gott – großstädtisch!

Meinen Rucksack! Marie!«, donnerte er abermals.

Frau Doktor Frey war schon vordem aus dem Zimmer gegangen, um Marie zu holen.

Jetzt traten sie miteinander ein.

»Marie, dein Vater reist ab«, sagte er mächtig.

»Ja Papa. Auf wie lang denn?«

»Drei bis acht Täg’ denk ich; wenn wir das Kaisergebirg mitnehmen, acht Täg.«

»Du Glücklicher!«, sagte Marie aufatmend.

»Hat sich was ›Glücklicher‹! Wenn ich mich net zeig – Teufel auch – die tanzten mir bald auf der Nasen. –

Was ist denn das?«, rief er ganz perplex.

Seine Blicke hatten den Schädel gestreift.

Frau Doktor Frey und Marie bemerkten ihn auch erst jetzt.

»Jesses! über das Mädchen!«, rief die Mutter.

»’nen Kapuziner, Déesse, dumme Gans, was bedeutet denn das?«

Das Mädchen war errötet bis in die Stirnhaare.

»Zuallererst kommt es bei dem Weib darauf an, dass die Lebensfreudigkeit gewahrt wird«, predigte Doktor Heinrich Ewald Frey wieder mächtig. »Das ist notwendig, dass das Weib lebensfreudig bleibt.«

Ein strafender Blick streifte Frau Doktor Frey.

»Das Weib soll auch religiös sein. Ein Schädel hat immer etwas mit Religion zu tun. – Wenn du dir den Schädel nicht aus Verschrobenheit, aus unverstandenem Pessimismus heraufgeholt hast, mag er bleiben.«

Marie war erblasst.

»Ide!«, sagte sie zu ihrer Schwester leise, »der soll doch net bleiben?«

»Papachen«, begann Frau Doktor Frey sanft und freundlich. »Eh’ du gehst, – Karl kann sich nicht auf der Schule halten, – ich glaub mal nicht. Ich war auch heut beim Direktor. Er kommt auch dies Jahr nicht fort.«

»Es muss sich eben ein Hilfslehrer finden, um ihn wieder flottzumachen. Emil hat’s auch geleistet. Verpimple ihn nur recht! – Was nutzt es denn, wenn du bis in die Nacht hinein mit ihm über seinen Arbeiten hockst? Dazu gehört was mehr als so ein Hennenhirn.«

In das verarbeitete Gesicht mit den schönen Formen stieg eine flüchtige Röte auf.

»Darum eben müssen wir sorgen, dass sich jemand findet.«

»Ich werde am Kegelabend mal mit dem Direktor reden. – Weiber sollen die Hände aus dem Spiel lassen! Möcht’ wissen, ob hinter mir immer ein Unterrock gestanden hat. Du mit deinen paar lateinischen Brocken – dass i net lach! Lass den Jungen in Ruh!«

»Hättest du mich gewähren lassen«, sagte die Frau klagend, »wär Isolde jetzt wenigstens eine Person, die etwas leisten könnte. Sie würde sich ihr Brot bald selbst verdienen«, – Frau Doktor Frey sprach weinerlich – »wär jetzt schon bald staatlich angestellte Lehrerin.«

»Götterköpfchen, – verdammtes«, lachte Doktor Frey – »Déesse! Lehrerin! dass i net lach! Die soll heiraten, Weib sein! Gar noch, dass ich meine Bamsen zu so was auf die Welt gesetzt hätt’.

Jawohl, Lehrerin oder Gott weiß was noch!

Das Weib ist eben Weib. Wenn’s net Weib genug ist, um nur Weib zu sein, soll man’s totschlagen!«

»Aber was soll ich denn mit Karl machen?«, fragte Frau Doktor Frey wieder.

»Siehst du net, dass augenblicklich die unpassendste Zeit für dein Gegraunz ist? Willst du mir alle Bamsen gerad jetzt auf den Buckel hängen? Sapperlot, höchste Eisenbahn!«

Er fuhr mit den Armen in die Träger des Rucksackes, griff nach dem Köfferchen – und war mit viel Geräusch und Gepolter zur Tür hinaus.

Tiefe Stille, als hätte sich ein Sturm gelegt.

»Weißt du, wie wir vor drei Jahren in Kramsach waren?«

Marie schaute sehnsüchtig zum Fenster hinaus, dem Vater nach.

»Alle von unsern Bekannten gehen aufs Land.«

»Ja, mein Gott«, sagte die Mutter, »dass trägt’s uns heuer nicht. Dass die Buben auch gar so viel kosten.«

»Ja, wenn’s nur ein grünes Fleckchen wär, auf das man schaute!«

Das war wieder die weiche, weiche Stimme.

»Gehen wir heut wenigstens durch den englischen Garten?«

»Ja, wenn ich nicht auf Karl warten müsst’. Wo bleibt der denn nur? Der hat ja noch die schwere Menge zu tun!«

Karl kam erst spät heim. Sie hatten lange mit dem Abendessen auf ihn gewartet.

Er war bei Emil gewesen, der auswärts wohnte, und Emil hatte gerade einige Kameraden auf der Bude gehabt.

Die Mutter seufzte, sie dachte sich ihr Teil.

»Das solltest du doch nicht, bevor du deine Arbeiten gemacht hast, zu Emil gehen. Die setzen dir Gott weiß was in den Kopf, Karl. Studenten sind kein Verkehr für dich.«

»Mama«, sagte der Bub, »red’ doch net.«

Er sprach nachlässig, schläfrig. Seine Backen sind außerordentlich ausgebildet und engen ihm die Mundwinkel ein, so dass der Mund etwas sonderbar Säuglinghaftes an sich hat, trotz einer gewissen bräunlichen Färbung, die ihn umgibt und die mit einigen Härchen bepflanzt ist.

»Mulier taceat in ecclesia«, sagt der Bursche und schiebt ein großes Stück Butterbrot mit Wurst zwischen die Lippen.

»Was hat er gesagt?«, fragt Isolde.

»Das Weib schweige … und so weiter«, übersetzt der liebenswürdige Bruder patzig.

»Zur Mutter hast du das gesagt?«, fragt Isolde ganz bleich.

»Bäh!«, macht der Bruder. Und im Nu hat er von Isoldes Hand eine so derbe Ohrfeige, dass seine etwas gelbe Wange stark gerötet ist.

»Mama, wie kannst du dir das von dem Flegel gefallen lassen?«

Karl stürzt wutbleich auf Isolde, die weiß sich aber zu wehren.

»Lass ihn doch«, ruft Frau Doktor Frey, »erbittere ihn nicht. Du weißt, er muss heut Abend noch arbeiten.«

»Jawohl, ich soll mich schließlich von dem Bengel wiederhauen lassen! Jetzt müsste noch Emil kommen, der Großhirnmensch, der vor lauter Intelligenz nächstens durch das Examen purzeln wird.«

»Bst – bst!«, machte die Mutter, »Friede – Friede – Bedenke, dass du ein Mädchen bist.«

»Was soll man da bedenken? Dass i net lach!«, sagte sie ganz wie ihr Vater.

Am Abend, beim Ausziehen, als sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hatten und die Mutter noch neben Karl in der Wohnstube saß, um den schläfrigen Burschen beim Arbeiten zu überwachen, gab es eine sonderbare Szene zwischen den Schwestern.

»Ide göh«, sagte Marie, »tu mir die große Lieb – schaff den da fort. Ich kann net schlafen, glaub mir. Ich mein, er lebt, und wenn wir die Augen zumachen, fliegt er im Zimmer rum und poltert an die Wand.«

Sie hatte ihren Kopf an Isoldes Wange gelehnt.

Da gewahrte sie, dass Isolde heiße Tränen weinte.

»Na, was denn?«

»Sammtaff, lieber«, bat Isolde, »lass ihn mir! Es geschieht dir ja nichts. Er tut ja nichts – und mich freut’s so.«

»Wie kann denn dich das freuen«, fragte Marie ganz betreten.

Isolde aber weinte so wild und schluchzend. »Ich möcht nur wissen, was man vom Leben hat – so was Fad’s! Bei uns is man sowieso geschlenkt. Es könnte ganz anders sein. – Weißt du, was ich glaub? – Mama is dumm!«

Isolde schluchzte herzzerreißend. »Ide, Mama ist ein Engel! – tu keine Sünd’.«

»Ja, eben ein Engel. Wer sagt dir denn, dass ein Engel net dumm ist! Weißt du, es ist komisch, aber manchmal kommt es so: Da möcht ich den Leuten ins Gesicht schlagen.

Alle kriechen sie – alle – wenn man’s auch gar nicht merkt. Keins sagt und tut, was es will!

Wir bilden uns nur ein, dass die Leut’ auf zwei Beinen gehn. Auf vieren gehen sie, – sie kriechen alle.

Mama liegt glatt auf dem Leib – überhaupt fast alle Frauenzimmer – du auch – du erst recht! Und die Männer erst! O Gott! – und wie!

Und was sie im Grund genommen für philiströse, heuchlerische Institutsvorsteher sind, wenigstens uns gegenüber.

Dann möcht ich noch auf jeden blank gewichsten Zylinder spucken, mitten darauf, wenn unter den Fenstern so einer vorübergeht – mitten auf die kleine, blankgebürstete Sonne, die oben spiegelt. So eine dumme, steife, kleinliche Sonne.

Ach, wie mich das alles aufbringt.

Und das Hässliche, mit dem man sich umgibt!

Und das nennt man Leben!

Schau her, so ein Gelump, wie da herumsteht!

Alles zum Fenster naus! Zum Kämmen ein widerlich riechender Kautschukkamm. – Ah! – die riechen alle und machen elektrische Funken! Pfui! – Gold muss es sein oder Elfenbein – dann!

Aber was ist das hier – von allem das Geringste, das Schäbigste. Talmi und unechte Spitzen!

So gemein! – so gemein! so gemein!«

Sie schluchzte.

»Was ich anfasse, soll schön sein, eine Freude – ein Glück!

Ich will Hemden mit echten Spitzen – echte Spitzen – reines Gold! Elfenbein! – auch Perlmutter!

Das ist’s! Das sind Dinge, die man in die Hand nehmen darf – nichts andres!

Ach, wie man lebt, wie ein Schwein!«

Sie schluchzt und schluchzt.

»Nackt müsste man gehen dürfen und es müsste keine Schande sein.

Nackte, schöne Menschen. Gold, Elfenbein und Perlmutter! – das wär’ eine Welt! – Und dann – immer Seelenräusche.

So, wie meine Seelenräusche! So herrlich! – und eine Liebe dazu.

Seelenräusche und ganz wenig Sachen; aber alles schön zum Anfassen, edel bis in den Kern.

Etwa keine japanische Holzpuderbüchse!

Aber wir leben im Schmutz.

Unter ekelhaften Lumpen kriecht das alles wie Gewürm, wie Mehlwürmer in der Kleie –

Und alle riechen mufflich – und sind mufflich durch und durch!

Oder, wenn man all das Herrliche, das, was sein müsste, nicht haben kann – dann gar nichts – aber auch gar nichts!

Die Haare mit den Fingern kämmen, ein Strohsack – eine wollene Decke – ein grobes Hemd – einen Strick um den Leib – das ist auch eine Welt! –

Aber nicht so wie wir!

Pfui der Plunder!

So ein Nähtischchen, so ein Ferkel von einem Nähtischchen!

So ein Tier von einer Bettvorlage!

Pfui! Pfui! Pfui! Pfui!«

Sie war vollkommen außer sich.

Marie hatte die größte Not, die heftige jüngere Schwester zu beruhigen.

Sie kroch zu ihr ins Bett und hielt Isolde an sich gedrückt und vergaß ganz, dass der Schädel grinsend auf sie beide herabblickte.

Isolde schlief in den weichen, süßen Armen ein, ohne in ihr Nachtkleid geschlüpft zu sein, Hals und Arme entblößt. –

Und Marie schlich leise und scheu mit klopfendem Herzen und einem Grausen über den ganzen Leib nach ihrem schneeweißen Bettchen.

Sie fühlte, wie der Schädel ihr spöttisch nachsah, und sie wagte nicht, sich umzuschauen.

Lange konnte sie keinen Schlaf finden, und als sie endlich schlief, träumten ihr hässliche Dinge.

Der Schädel lebte wirklich und hatte es immer auf sie abgesehn, so schauerlich zudringlich.

Sie wachte ein paar Mal vor lauter Angst und Schrecken auf, hielt atemlos die Arme auf die Brust gepresst, lag wie eine Statue so still und ließ alles Grauen über sich hingehen, ohne sich zu wehren.

Für sie war mit dem Schädel ein nie gekannter böser, banger Geist ins Haus gekommen.

2.

Acht Tage war der Vater schon auswärts.

Die Zurückgebliebenen hatten in dieser Zeit auch eine Art Sommerfrische durchgemacht, wenigstens eine Änderung ihrer Lebensweise. Mit dem Vater zugleich schien allerhand verschwunden zu sein.

Der sogenannte Salon und des Vaters Arbeitszimmer waren sofort, nachdem beide Räume sich einer gründlichen unerbittlichen Reinigung hatten unterwerfen müssen, abgeschlossen worden und machten jetzt den Eindruck von Kirchen, so still und fast feierlich war es darin, und man lebte in den Schlafstuben.

Das Mittag- und Abendessen hatten ihre Hauptbestandteile eingebüßt. Gerichte, die wenig kosteten und sich leicht herstellen ließen, waren an der Tagesordnung, Kartoffeln und Hering oder Reisbrei. Nur Karl erhielt seine Kotelette, die wurde aber der Einfachheit halber gleich fix und fertig aus dem Gasthaus gegenüber geholt, in dem Arbeiter und arme Studenten ihre billigen Mahlzeiten hielten.

Am Abend gab es Rettich und Butterbrot und Karl bekam seine Wurst.

Mama ging den ganzen Tag in der Nachtjacke. Sie saß mit Marie und Isolde die meiste Zeit über einem Riesenkorb mit zerrissener Wäsche gebeugt.

Zwei Tage hatten sie auch die Schneiderin im Haus und holten zwei Koteletten.

Mama wollte in dieser Zeit helle Sommerkleider für ihre jungen Mädchen aus dem Wirtschaftsgeld herauspressen und war wie ein Jäger auf die Pirsch ausgezogen, um in allen erdenklichen Restegeschäften die Stoffe zu diesen Kleidern zu erlisten.

Und sie hatte auch etwas erbeutet; hübsche Muhadjierstoffe, den Meter zu vierzig Pfennige.

Wie sie zu Hause damit ankam! Aufgeregt wie ein Wilderer, der mit Lebensgefahr einen Rehbock erlegt hat und heimgeschleppt bringt.

Isolde hatte eine glänzende Idee, wie diese Kleider gemacht werden sollten. Anders als andere Leute sie gemacht hätten, ganz etwas Apartes.

»Bleib mir mit deinen glänzenden Ideen vom Leibe«, sagte die Mutter bei solchen Anlässen gewöhnlich.

Aber diesmal hatte Isolde durchgesetzt, was sie wünschte.