39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Callwey, G

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

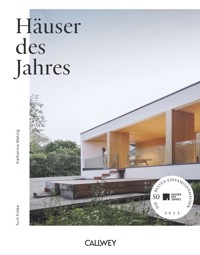

Der Wettbewerb Häuser des Jahres wird seit 2011 vom Deutschen Architekturmuseum und Callwey ausgelobt. Diese Publikation präsentiert die von einer Expertenjury ausgewählten 50 besten von Architekten geplanten Einfamilienhäuser im deutschsprachigen Raum. Die Häuser des Jahres 2022 werden in Text, Bild und mithilfe von Plänen ausführlich vorgestellt und gewähren so Einblick in 50 individuelle Planungsgeschichten von Architekten und Bauherren, die gemeinsam Wohn- und Lebens(t)räume realisiert haben – ob aus Stein, Holz oder Beton, am Hang, in der Stadt oder auf dem Land. Zudem überzeugen die besten ausgezeichnete Produktlösungen durch Innovation, Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Katharina Matzig

Einleitung

Turit Fröbe

Die Jury

Die Partner

1. Preis

Im grünen Bereich

Peter Grundmann Architekten

Anerkennungen

Einfach gut gebaut

Florian Nagler Architekten GmbH

Das Turmhaus

pedevilla architects

Mitten im Grünen

Sollberger Bögli Architekten AG

Das Schwarzwaldhaus

AMUNT Nagel Theissen Architekten und Designer PartG mbB

Weniger ist mehr

motorplan Architekten und Ingenieure

Fotografiepreis

Der Farbpoet

Gustav Willeit

Ausgezeichnete Projekte

Abgehoben

LP architektur ZT GmbH

Unter kreativem Dach

Stadtmüller.Burkhardt.Graf.Architekten GbR

Sparsam und angemessen, sachlich und angehoben

Büro Voigt

Hinter dem hölzernen Vorhang

rundzwei Architekten BDA

Bauen mit Verstand

Mareike Seyfang und Andreas Frank

Leben im Luftraum

dunkelschwarz ZT GmbH

Leben auf der Höhe

KRESINGS

Zurück in die Zukunft

Axel Steudel Architekten Partnerschaftsgesellschaft mbB

Aus alt mach neu

Architekturbüro Kurz

Im Märchenwald

Thomas Kröger Architekten GmbH

Für gut befunden

Pool Leber Architekten

Das Landhaus

Markus Schietsch Architekten GmbH

Zweigeteilt

BAYR GLATT GUIMARAES ARCHITEKTEN

Exklusivverdichtung

Studio Bruno Franchi

Das Hanghaus

studio pitliberman, Jakob Pittroff & Mauritius Pauli

Wohn(t)raum in Weiß

Inches Geleta

Dreisamkeit in Schwarz

ROBERT MAIER ARCHITEKTEN

Schön schlicht

Juri Troy Architects

Haus mit See

Carlos Zwick Architekten BDA

Erstklassig in zweiter Reihe

Christian Groß Architektur

Steile Nachverdichtung

Dietrich | Untertrifaller

Schwarz auf Grün

Kersten Kopp Architekten GmbH

Spektakuläre Scheune

ANJA RICHTER MODERSITZKI ARCHITEKTIN

Das Baumhaus

Yonder – Architektur und Design

Die Landkapelle

jan henrik jansen architekten

Aus Tradition gut

Architektur I Baumanagement Jürgen Haller

Zwischen Himmel und Erde

bergmeisterwolf

Das Gesamtbaukunstwerk

Holzrausch GmbH

Gipfelwohnglück

Architekt Andreas Gruber

Bestens bedacht

Christiane Agreiter Architekten und Markus Schietsch Architekten

Im Zeichen der Drei

ARKFORM ZT GMBH

Black Beauty

LP architektur ZT GmbH

Drei in Einem

PONT12 architectes

Der Dranbau

Aretz Dürr Architektur BDA

Das Treppenhaus

Kraus Schönberg Architekten

Erwartung übertroffen

Michael Aurel Pichler Architekten

Das Mondhaus

Seiler Linhart Architekten

Das Dorf im Dorf

cheseauxrey associés sa

Die Verwandlung

Claus Arnold Architekt BDA

Die steinerne Stadt

Architekten Mahlknecht Comploi

Mut in der Lücke

barmettler architektur gmbh

Zeitgemäße Baugeschichtsschreibung

kit

Leben und Arbeiten

Klaus Schlosser Architekten

Im Apfelgarten

Atelier Lüps

Lösungen des Jahres 2022

Ausgezeichnete Lösungen

Beton. Für große Ideen.

InformationsZentrum Beton GmbH

New Monday – Die Jobbörse für ArchitektInnen und BauingenieurInnen

New Monday

Longlist 2022

Adressen

Impressum, Bildnachweis

Lassen Sie sich inspirieren …

Ob Architektur, Fashion, Kochen & Backen, Wohnen oder Reisen: Callwey Bücher entführen Sie immer wieder aufs Neue in andere Welten.

Mit unserem NEWSLETTER tauchen Sie monatlich ein in unsere stilvolle Welt:

köstliche Rezepte, Dekorations-Ideen und schöne Geschichten.

Seien Sie als Erstes informiert über unsere Novitäten und Verlosungen!

https://www.callwey.de/newsletter/

Jetzt abonnieren

Natürlich finden Sie uns auch auf SOCIAL MEDIA.Folgen Sie uns schon?

https://www.facebook.com/callwey

https://www.instagram.com/callwey

Callwey Bücher machen glücklich.Probieren Sie es doch mal aus.

Vorwort

von Katharina Matzig

„Wo bekommt man den Stoff, den die Jury eingenommen hat? War’s zum Rauchen oder Trinken oder Schnupfen oder vielleicht doch Kekse?“

Das fragte sich Leser „1er-von-vielen“ nach der Veröffentlichung des Hauses des Jahres 2021, Haus Alder in Zürich von Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Architekten, auf www.20min.ch, der kostenlosen Schweizer Boulevard- und Pendlerzeitung am 13. Oktober 2021. Im Gegensatz zur Jury hatte ihn der provokant-expressive Bau aus rau geschaltem Sichtbeton und grob verfugten Ziegeln ganz offenkundig nicht überzeugt. Doch glauben Sie mir: Abgesehen von einem Glas Weißwein zum schnellen Mittagssnack während der ganztägigen Jurysitzung und einem abschließenden Schluck Champagner, um auf die Siegerprojekte anzustoßen, gibt es in den Verlagsräumen, in denen getagt wird, weder Stoff zum Rauchen, Schnupfen noch zum Knabbern, nicht in diesem und nicht in den vergangenen zwölf Jahren, in denen ein Haus des Jahres gekürt wurde. Drogen wären auch unnötig: Der Jury reichen die Neurotransmitter Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Endorphin, also unsere körpereigenen „Glückshormone“. Die allerdings werden ausreichend ausgeschüttet, wenn aus 100 vorausgewählten sehr guten Projekten 50 herausragende ausgewählt werden, aus denen wir uns in diesem Jahr auf sechs besonders beglückende und auf einen ersten Preis einigten. Denn darum geht es im Wettbewerb „Häuser des Jahres“: um Wohnarchitektur, die rauschhaft glücklich macht, weil sie nicht nur angemessen auf Ort und Zeit reagiert, sondern den Vorstellungen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner maßgeschneidert entspricht und deren Anspruch und Haltung baulich und räumlich manifestiert. Auch, wenn das nicht allen gefällt.

„Glück und Architektur: Von der Kunst, daheim zu Hause zu sein“, hieß auch das 2008 auf deutsch erschienene Buch des schweizerisch-britischen Schriftstellers Alain de Botton. Den Titel kann ich persönlich bestätigen, seit fast 15 Jahren. Damals haben wir uns entschieden, ein Haus zu bauen. Unser Glück: Wir fanden ein vermeintlich unbebaubares und daher vergleichsweise erschwingliches Grundstück am Rand von München. Das weitaus größere Glück: Der von uns geschätzte und 2019 viel zu früh verstorbene Münchner Architekt Andreas Meck nahm den Auftrag an, uns auf zu engem Grund mit zu wenig Budget ein Haus für zu große Ansprüche zu entwerfen. Mehr als 130 Quadratmeter Wohnfläche hat es nicht. Doch sie reichten damals für zwei Erwachsene, drei Kinder und zwei Meerschweinchen, heute leben wir zeitweise zu siebt im schwarzen Haus, das sich auch als Home-Office, fürs Home-Schooling und Home-Studying bewährt hat. Denn es passt uns und es passt zu uns, was für ein Glück! Und nein, die Kommentare von Passanten und Nachbarschaft sind nicht ausschließlich positive.

Dass das Leben im Einfamilienhaus ein Privileg ist, ist uns dabei ebenso wie allen einreichenden Architektinnen und Architekten und ihrer Bauherrschaft bewusst: Natürlich löst ein Gebäude, das in der Regel unverhältnismäßig viel Fläche, Energie und Kapital verbraucht, keine aktuellen und zukünftigen Wohnprobleme, und natürlich kann man auch in anderen Wohnformen glücklich leben. Doch das Einfamilienhaus ist und bleibt, das hat auch in diesem Jahr die Wohntraumstudie der Interhyp AG bestätigt, das Wunsch-Zuhause der Deutschen. Sogar die Befragten der Generation Z, also die heute etwa 25-Jährigen, gaben an, in einer instabilen Welt von einem sicheren Rückzugsort – dem Einfamilienhaus – zu träumen.

Daher hat die Jury auch 2022 nach Häusern gesucht, deren Architektur ihr Glücksversprechen einlöst. 50 Häuser aus Österreich, der Schweiz, Südtirol und aus Deutschland haben wir ausgewählt, die uns anhand von Fotos, Plänen und Texten vermitteln konnten, dass sie dem Lebenstraum ihrer Bewohnerinnen und Bewohner Raum geben. 49 weitere beispielhafte Bauten zeigen wir in der Longlist mitje einem Bild. Größe ist übrigens kein Auswahlkriterium: Unter den 50 Häusern des Jahres 2022 ist ein 20 Quadratmeter kleiner Anbau in Leipzig, der das Leben im ganzen Haus komplett verändert. Mehr als 34 Quadratmeter braucht auch der Einraum am Trais-Horloffer See nicht, um für Ferienglück zu sorgen. Ob aus Sichtbeton oder Holz, aufgeständert oder eingegraben, Bungalow oder Viergeschosser, am Hang, am See, um einen Baum oder im Überschwemmungsgebiet: Die Häuser des Jahres sind nicht nur in ihren Dimensionen unterschiedlich, sondern auch in Material, Form und Lage, es sind hochpreisige darunter und kostengünstige, mal sorgt Technik für Energieffizienz, mal das Material und die Konstruktion. Einige transformieren Bestandsgebäude in die Gegenwart. Ein Haus in Kaufbeuren zeigt, dass die historische Zollingerdach-Bauweise auch heute noch zeitgemäß ist. Sie alle werden anhand von Plänen vorgestellt, die uns von den Architekturbüros zur Verfügung gestellt wurden – Grundrisse meist im Maßstab 1:400, der Lageplan in der Regel in 1:2.000. Die Zahl der Fotos, die die Jury und im Anschluss dann die Redaktion und die Agentur Rose Pistola, von der auch in diesem Jahr wieder die angemessene Buchgestaltung stammt, gesichtet hat, geht in die Tausende. Zum zweiten Mal nahm die Jury die Leistung der Architekturfotografinnen und -fotografen gern zum Anlass, einen Fotografiepreis zu verleihen. Ein herzlicher Dank von mir gebührt zudem allen Architektinnen und Architekten der Häuser des Jahres 2022 für ihre Unterstützung, die mir beim Verfassen der Texte geholfen hat. Auch in diesem Jahr habe ich um die Beantwortung der Frage gebeten, worin der Reiz liegt, ein Einfamilienhaus zu entwerfen, und welche Probleme dabei entstehen. Interessant sind die Repliken alle, für einige haben wir Platz geschaffen im Buch. Lesen übrigens, heißt es, macht auch glücklich. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Häusern des Jahres 2022!

Einleitung

von Turit Fröbe

Wenn wir heute an die Architektur der 1920er-Jahre denken, denken wir an das Neue Bauen, an das Bauhaus, an Architekten wie Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier oder Adolf Loos. Wir denken an weiße Flachdachbauten, fließende Grundrisse, Dachgärten, Industrieästhetik und Stahlrohrmöbel. Wir denken vielleicht auch an die Experimente der de Stijl-Gruppe in den Niederlanden, an die der Konstruktivisten in Russland und sehr wahrscheinlich auch noch an den Expressionismus. Eventuell kommen uns auch noch die französischen oder amerikanischen Art Déco-Architekturen in den Sinn. Eher selten aber assoziieren wir im Zusammenhang mit den 1920er Jahren vermutlich all das, was sich unter dem Stichwort „Konservative Moderne“ subsummieren ließe, obwohl es den übermächtigen Löwenanteil dessen ausmacht, was damals mit und ohne explizite Beteiligung der Architektenschaft gebaut worden ist. Möglicherweise denken wir noch an einzelne prominentere Vertreter, wie die der Stuttgarter Schule. Was aber ist mit all den anderen, nicht explizit herausragenden Werken, die ebenfalls in der Zeit entstanden sind und sich gedanklich kaum mit den 1920ern in Verbindung bringen lassen? Sie stehen im Schatten der wenigen Leuchtturmprojekte, die heute für uns die Architektur der 1920er-Jahre ausmachen.

Ich frage mich, woran man sich in 50, 75, 100 Jahren erinnern wird, wenn es um die Architektur der 2020er-Jahre geht. Was wird von unserer gegenwärtigen Baukultur bleiben? Werden es die allgegenwärtigen Fertighäuser und Investorenarchitekturen sein, die unter maximalem Individualitätsversprechen modular konfiguriert werden können und dafür sorgen, dass einem beim Durchwandern dieser Neubausiedlungen immer das Gefühl beschleicht, gerade ein Déjà-vu zu haben? Sehr wahrscheinlich wird es nicht das sein, was kommende Generationen mit unserer Baukultur assoziieren. Vielmehr ist zu erwarten, dass das bleiben wird, was heute Eingang in die Architekturmagazine, Jahrbücher oder „Häuser des Jahres“-Bände, wie den hier vorliegenden, findet. Anfang der 2020er-Jahre, so könnte das Urteil derjenigen lauten, die in 50, 75 oder 100 Jahren das vorliegende Buch in den Händen halten, war der Holzbau die dominierende Bauweise, aber auch klassische Betonbauten lebten fort. Zu den übergeordneten Themen, die sich ableiten lassen, gehören das Bauen im Bestand und die Transformation von Bestandsbauten, was vermutlich als einhergehend mit dem erwachenden Nachhaltigkeitsbewusstsein des Bausektors im Angesicht der Fahrt aufnehmenden Klimaerwärmung gewertet wird, für die, wie man weiß, Anfang der 2000er-Jahre erstmals ein umfassenderes Bewusstsein entstand.

Vergessen sein werden die maximal versiegelten Fertighaussiedlungen mit ihren immer gleichen Bautypen – wahlweise mit oder ohne Säulen, mit Zeltdach in Weiß (mediterran), Ocker (toskanisch) oder Weißklinker (niederländisch), mit verstärkten Ecken (Typ Villa), tief gezogenem Walmdach (Typ Landhaus), Doppelturmfassade (Typ Schloss) oder Flachdach (Typ Bauhaus). Für Unglauben und Belustigung werden wahrscheinlich auch Überlieferungen sorgen, die von heute gängigen Moden – wie Schottergärten, in denen maximal beschnittener Buchsbaum (mit Vorliebe auch in der pflegeleichten Kunststoffvariante) und geschmackvolle Fototapetenzäune, mit aufgedruckten Holzzäunen, Steinmauern, Gabionen, Hecken oder ganzen Gartenansichten – berichten. Ich stelle mir immer wieder die Frage, was kommende Generationen in ferner Zukunft für Rückschlüsse auf unsere gegenwärtige (Bau-)Kultur ziehen werden, sollten sie eines Tages eine solche Siedlung ausgraben. Da in den meisten Siedlungen nicht nur ein und derselbe Fertighaustyp in leichten Abwandlungen seriell wiederholt wird, sondern offensichtlich auch das Weiterreichen von Gartengestalterinnen und -gestaltern von einem Nachbarn zum nächsten Usus ist, werden sie in vielen Siedlungen unweigerlich zum Schluss kommen, dass eine limitierte Auswahl von Standardgrundrisstypen zur Wahl stand, und eine Gestaltungssatzung vorsah, dass zumindest straßenseitig maximale Sterilität und Reduktion vorgesehen waren. Anhand der Grabungsbefunde dürfte sich zudem recht gut das umfangreiche Angebotssortiment von Bau- und Gartenmärkten rekonstruieren lassen in Bezug auf Vordächer, Windfänge, Briefkästen und andere dekorative Elemente.

Ich stelle mir immer wieder die Frage, was kommende Generationen in ferner Zukunft für Rückschlüsse auf unsere gegenwärtige (Bau-)Kultur ziehen werden, sollten sie eines Tages eine solche Siedlung ausgraben.

Aber zurück zu den Einreichungen, vor denen wir als Jury stehen: Eine ist qualitativ hochwertiger als die andere. Die Entscheidung ist nicht einfach – welche der abgebildeten Architekturen überzeugt noch mehr als die anderen? Ich schweife schon wieder ab. Wie gern würde ich genau diesen Gedanken hin und wieder in einer klassischen Einfamilienhaus-Neubausiedlung formulieren. Wie interessant und aufregend könnte das Flanieren durch unsere Stadtränder sein, wenn zumindest Teile der Siedlungen von Architektinnen und Architekten gestaltet würden und in ähnlicher Weise meine Aufmerksamkeit fesselten? Seit nunmehr 21 Jahren durchstreife ich Deutschlands Städte – insbesondere auch die Privathaussiedlungen – und dokumentiere die baukulturelle Realität, wobei insbesondere das untere Ende der architektonischen Fahnenstange, die sogenannten Bausünden in meinem Fokus stehen. In Ermangelung guter Architektur in den Siedlungen habe ich die „hässlichen Entlein“, die aus der Reihe tanzen, weil sie extravagant gestaltet, überformt oder dekoriert wurden, zu schätzen gelernt. Diese liebevoll gestalteten Exzesse, die die Lebensträume, Wohnwünsche und manchmal auch Hobbys ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zum Ausdruck bringen, übernehmen die Aufgabe, die eigentlich den gut gestalteten Werken von Architektinnen und Architekten gebühren sollte: die Spazierengehenden zu unterhalten, für Abwechslung zu sorgen, dem Auge hin und wieder Halt zu geben. Nach knapp 1.500 publizierten „Bausünden“, über die ich im Laufe der Jahre zufällig auf meinen Streifzügen durch deutsche Städte und Ortschaften gestolpert bin, muss ich die bittere Bilanz ziehen, dass ich nicht einmal ansatzweise eine Publikation füllen könnte mit guten oder gar sehr guten Einfamilienhäusern. Es fällt mir schwer zu beziffern, wie viele qualitativ hochwertige Bauten mir zufällig auf diese Weise begegnet sind. Sind es 15 oder 25 Beispiele? Ich befürchte, es sind eher 15 – ich weiß es aber nicht genau. Eine wirklich lebhafte Erinnerung habe ich nur an vier Gebäude – sie stehen meinen 1.500 publizierten und den tausenden unveröffentlichten Fundstücken gegenüber, die ich zusammengetragen habe. Wenn mir auf meinen Streifzügen tatsächlich zufällig gute Architektur begegnet, stammt sie meistens aus den 1950er-Jahren – manchmal auch noch aus den 1960ern und seltener aus den darauffolgenden Dekaden. Nur äußerst selten handelt es sich um überzeugende Beispiele der Gegenwartsarchitektur. Selbstverständlich weiß ich, wie ich diese finden könnte – ich müsste ja nur einen Blick in die Architekturmagazine und die „Häuser des Jahres“-Bücher werfen, in denen sie liebevoll dokumentiert werden. Warum ich sie nicht auf meinen zufälligen Streifzügen finde, wird mir mit Blick auf die eingereichten Beiträge klar. Die wenigsten von ihnen stehen in einer Siedlung – zumindest erscheint es so auf den meisten Abbildungen. Die Einfamilienhäuser stehen im Wald, am See, in den Bergen, in idyllischer Landschaft (das zumindest vermitteln die Fotografien). Und meistens haben sie Platz um sich herum.

In den üblichen Neubaugebieten ist Platz dagegen Mangelware. Die Wohnhäuser – in der Regel sind sie viel zu voluminös für die handtuchgroßen Grundstücksflächen – stehen dicht aneinander gemetert, sodass rechts und links in der Regel nur ein schmaler Streifen Abstandsgrün entsteht, der allerding nur noch in Ausnahmefällen, sofern es sich nicht um Kunstrasen handelt, grün ist. Die eingereichten Beiträge zeigen unmissverständlich, wie schön es sein könnte, wenn sich die Architektinnen und Architekten das Feld des Einfamilienhauses zurückerobern würden und nicht erst im Rückblick in 50, 75 oder 100 Jahren, sondern schon in der Gegenwart unsere Baukultur deutlich sichtbarer mitprägen könnten. Es sollten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um das zu ermöglichen! Der Erfolg der Bauindustrie liegt in der Bezahlbarkeit der Fertighäuser durch die große Menge – daran besteht kein Zweifel. Aber es würde sich lohnen, nach preisgünstigen Alternativen zu suchen. Wie wäre es beispielsweise, wenn begabte Absolventinnen und Absolventen der Architekturstudiengänge unmittelbar nach ihrem Studium zu sehr günstigen Tarifen (das Einstiegsgehalt in den Architekturbüros ist ebenfalls nicht gut) an Bauherren vermittelt würden und – ggfls. beraten von erfahrenen Architektinnen und Architekten – im Niedrigpreissegment individuelle Lösungen erarbeiten würden? Als eine Art Gesellenstück? Vielleicht wäre es sogar ein Modell der Bauindustrie, junge Absolventinnen und Absolventen zu engagieren für limitierte Serienentwürfe. Die Tiroler Supermarktkette M-Preis macht es seit 30 Jahren vor, wie es gelingen kann, günstig individuelle, qualitativ hochwertige Baukultur hervorzubringen. Und auch in diesem Fall lohnt der Blick zurück in die 1920er-Jahre: In Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Magdeburg oder Karlsruhe ist es mithilfe prominenter Architekten gelungen, innovativen Siedlungsbau herzvorzubringen, in denen die Einheit in der Vielheit zum Programm gemacht wurde. Ein Architekt wie Bruno Taut hat allein in Berlin 12.000 Wohnungen gebaut, von denen viele heute unter Denkmalschutz stehen und etliche sogar den Weltkulturerbe-Status tragen. Es wäre zu schön, wenn sich die Architektinnen und Architekten den Privathausbau großflächig zurückerobern würden und ihre Werke nicht erst im Rückblick – in 50, 75 oder 100 Jahren – für unsere gegenwärtige Baukultur stehen, sondern schon heute.

Die eingereichten Beiträge zeigen unmissverständlich, wie schön es sein könnte, wenn sich die Architektinnen und Architekten das Feld des Einfamilienhauses zurückerobern würden und nicht erst im Rückblick in 50, 75 oder 100 Jahren, sondern schon in der Gegenwart unsere Baukultur deutlich sichtbarer mitprägen könnten.

Dr. Turit Fröbe ist freie Autorin und Gründerin der Stadtdenkerei, mit der sie unkonventionelle Vermittlungsstrategien entwickelt und über Baukulturelle Bildung forscht. Als Architekturhistorikerin, Urbanistin und passionierte Baukulturvermittlerin interessiert sie sich nicht nur für das Herausragende und Besondere, sondern genauso für das Alltägliche und Sperrige.

Die Jury

von links nach rechts

Roland Merz

Chefredakteur Atrium, Archithema Verlag

Dr. Turit Fröbe

Architekturhistorikerin, Urbanistin und Autorin

Gabrielle Hächler

Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Architekten Gewinner Häuser des Jahres 2021

Ulrich Nolting

Geschäftsführer InformationsZentrum Beton

Jenny Keller

Redakteurin werk, bauen + wohnen

Katharina Matzig

Architekturjournalistin und Buchautorin

Dr. Fabian Peters

Chefredakteur Baumeister

Peter Cachola Schmal

Direktor Deutsches Architekturmuseum Juryvorsitzender

Wir danken unseren Partnern

Das DAM organisiert wechselnde Ausstellungen zu nationalen und internationalen Architektur- und Städtebauthemen, präsentiert in einem ikonischen Bau der Postmoderne mit dem Haus-im-Haus von Oswald Mathias Ungers. Als Diskussionszentrum für aktuelle Fragen veranstaltet es eine Reihe von Tagungen und Workshops und gibt Publikationen heraus.

Als Plattform der Hersteller und als Impulsgeber der Branche bietet das IZB ein Netzwerk für alle Partner am Bau. Zu seinen Kernaufgaben gehören die Markterweiterung, die Marktsicherung und die Imageförderung für zementgebundene Bauweisen.

Das Architekturmagazin Baumeister blickt mit breiter Perspektive in die Welt der Architektur und beschäftigt sich nicht nur mit der Ästhetik, sondern auch mit den kulturellen, politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten der gebauten Umwelt.

Der Archithema Verlag ist Herausgeber von Zeitschriften aus den Bereichen Architektur und Wohnen. DAS IDEALE HEIM ist die führende und älteste Wohnzeitschrift der Schweiz. Die internationale Ausgabe „Atrium“ wird vor allem in Deutschland und Österreich vertrieben.

Der Österreichische Rundfunk ist der größte Medienanbieter des Landes und produziert vier Fernsehsowie drei bundesweite und neun regionale Radioprogramme.

werk, bauen + wohnen ist die führende Architekturzeitschrift aus der Schweiz. Sie berichtet aktuell und kritisch über Architektur im internationalen Kontext. Als Organ des Bundes Schweizer Architekten BSA erscheint sie seit 1914.

architektur.aktuell ist Österreichs führendes Architekturmagazin mit Informationen über die innovativsten Bauten national und weltweit, hochwertigem Foto-, Plan- und Datenmaterial und einem Überblick über neue Produkte für Architektur und Bau. Interviews, Ausstellungsbesprechungen, ein Veranstaltungskalender und Media Reviews runden das Informationsangebot ab.

Der IVD (Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.) ist die Berufsorganisation und Interessenvertretung der Beratungs- und Dienstleistungsberufe in der Immobilienwirtschaft. Der IVD betreut 6.000 Mitgliedsunternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten. Dazu zählen Wohnungsverwalter, Immobilienmakler, Bauträger, Finanzdienstleister und viele weitere Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft.

1. PreisAnerkennungen Fotografiepreis

1. Preis

Im grünen Bereich

Peter Grundmann Architekten

Anerkennungen

Einfach gut gebaut

Florian Nagler Architekten GmbH

Das Turmhaus

pedevilla architects

Mitten im Grünen

Sollberger Bögli Architekten AG

Das Schwarzwaldhaus

AMUNT Nagel Theissen Architekten und Designer PartG mbB

Weniger ist mehr

motorplan Architekten und Ingenieure

Fotografiepreis

Der Farbpoet

Gustav Willeit

Im grünen Bereich

von Peter Grundmann Architekten

am Mellensee, Klausdorf

70 Bäume stehen auf dem Grundstück unweit des brandenburgischen Mellensees, keiner sollte gefällt werden. Das Haus fügt sich in und zwischen das Grün, Innen und Außen werden zu einem räumlichen Kontinuum. Wände in den Innenräumen braucht es ebenso wenig wie Sichtschutz: Das rundum geglückte Wohnexperiment ist rundum verglast.

„Ein Einfamilienhaus“, so der Architekt, Stadtplaner und Filmemacher Peter Grundmann, der auch studierter Schiffsbauer ist, „ist ein vor allem überschaubares Projekt, bei dem man als Architekt alle Fäden in der Hand behalten kann. Und Wohnen ist aus meiner Sicht das wichtigste und anspruchsvollste Thema der Architektur, welches sich ständig anpasst und verändert.“ Es ist daher nur folgerichtig, dass Peter Grundmann, der von Berlin aus arbeitet, dem Bau eines Einfamilienhauses mit entsprechender Gewichtung und angemessenem Anspruch begegnet. Durch Publikationen war die Bauherrschaft auf ihn aufmerksam geworden. Die Zusammenarbeit, erinnert sich Peter Grundmann, war hervorragend, „die Bauherren standen von Anfang an hinter dem Experiment und zeigten sich sehr offen gegenüber der fließenden räumlichen Struktur des Hauses, welches keine Wände hat.“

Das Mitte 2021 bezogene Experiment ohne Wände liegt in Klausdorf, 60 Kilometer südlich von Berlin. Neben der randständigen Bebauung entlang der Dorfstraße und des Mellensees hat der Ort eine für diese Region untypische Siedlungsstruktur: Die gleichmäßig verteilten und fast gleich großen Grundstücke, angelegt in den 1930er-Jahren, werden von unbefestigten, orthogonal gerasterten Sandstraßen erschlossen. Nur einige Parzellen wurden damals mit Einfamilien- und Ferienhäusern bebaut, der Rest blieb frei. Zu DDR-Zeiten wurde vor allem mit Ferienbungalows und betrieblichen Ferienheimen verdichtet, trotz der ab 1990 wieder einsetzenden Bautätigkeit gab es noch viele freie Grundstücke. Auf einem solchen steht nun das Haus des Jahres 2022. „Besonders entscheidend für den Entwurf“, erklärt Peter Grundmann, „war der Kontext, und zwar 70 Bäume auf dem Grundstück, von denen keiner gefällt werden sollte. Das Haus musste also in den Räumen zwischen den Bäumen platziert werden und trotzdem ein räumliches Kontinuum bilden. So kommt es, dass man im Haus auch immer das Grundstück außen bewohnt und umgekehrt.“

Möglich wurde das, indem der Bau in seine Bestandteile zerlegt wurde, die dann zwischen den Bäumen platziert wurden. Um die Baumwurzeln zu schonen und die Bodenversiegelung auf ein Minimum zu reduzieren, ist das Gebäude um 1,20 Meter angehoben und auf schmale Doppel-T-Stützen gestellt, darauf lagert eine Bodenplatte aus Holz. Die gleich große Deckenplatte, ebenfalls aus Holz, wird von schmalen Stahlstützen, die mit Diagonalstreben ausgesteift sind, getragen. Dazwischen formt sich das Haus, „das sich in gewisser Weise selbst entworfen hat.“ Umschlossen wird es von einer komplett umlaufenden, teilweise semitransparenten Glasfassade. Das Gebäude kommt ohne Innenwände aus. Ein Patio bildet das Zentrum und verbindet die Räume miteinander.

Peter Grundmann hat es mal wieder geschafft. Ein ungewöhnlicher Architekt aus Mecklenburg, der kurz nach der Wende angefangen hat zu studieren und die leicht chaotischen Freiheiten und Möglichkeiten dieser Zeit nutzte und mit freigeistigen und immer wieder an die anarchischen Konzepte von Lacaton & Vassal erinnernden Bauten überrascht. Solche Architekturen haben es in Deutschland sehr schwer, tatsächlich verwirklicht zu werden. Um genau so ein Bauwerk handelt es sich auch hier.

Ein brachliegendes Grundstück in Klausdorf am Mellensee, etwa eine Stunde mit dem Auto südlich von Berlin entfernt, war seit den 1960er-Jahren unbenutzt und inzwischen mit einem kleinen Wald aus Nadel- und Laubbäumen bewachsen. „Wir wollten für das Haus keinen einzigen Baum fällen“, sagt Grundmann. Um die Wurzeln zu schonen und die Bodenversiegelung zu minimieren, wurde der eingeschossige Pavillon mittels Stahlstützen um 1,20 Meter aufgeständert. Komplett nur mit Glasscheiben als Fassaden umschlossen, manche aus erkennbaren Gründen transluzent, Boden- und Deckenplatten aus Holz, vieles selbstgebaut – das Ganze zu sehr geringen Kosten. Entstanden ist ein einfaches poetisches Gebilde, welches das Wohnen im Wald thematisiert. Ohne Sonnenschutz, denn „das Haus stehe doch zwischen Bäumen.… und im Winter, wenn das Laub fehlt, ist die Sonneneinstrahlung ja gewollt.“

Einfacher geht es nicht. Schöner auch kaum. Diese Haltung ist sehr optimistisch und zukunftsfähig, was den Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen angeht. Daher war sich die Jury auch einstimmig einig, diesem Bauwerk den diesjährigen „Häuser des Jahres“-Preis zu verleihen. Ganz nach dem Motto von Glenn Murcutt, dem Pritzker-Preisträger und großen australischen Pionier dieser aufgeständerten Bauweise: „touching the earth lightly“.

Geht man durch das Haus, bewegt man sich auf dem Grundstück zwischen den Bäumen. Hier: Blick auf das Bad.

Die fast gleich großen Grundstücke wurden in den 1930er-Jahren angelegt und werden über Sandstraßen erschlossen. Die Parzelle dieses Hauses wurde in den 1960er-Jahren umzäunt, aber nie bebaut und bis 2016 auch nicht betreten: So konnten zahlreiche sehr große Laub- und Nadelbäume wachsen, von denen keiner dem Neubau weichen sollte. Heute wird im Haus auch immer das Grundstück bewohnt und umgekehrt.

Alle Teile des Hauses, Stützen, Diagonalstreben, Rahmen, Fassaden, der Betonfußboden und die Holzdecke sind unverkleidet. Auf einen Sonnenschutz konnte verzichtet werden: Der dichte Baumbestand sorgt im Sommer für eine ausreichende Verschattung. Im Winter, wenn die Laubbäume ohne Blätter sind, ist die Sonneneinstrahlung gewollt, beheizt wird das Gebäude mit einer Luftwärmepumpe.

Schnitt 1

Schnitt 2

Grundriss

Isometrie

Material: Außenwand & Fassade: Dreifachverglasung komplett umlaufend | Dach: Trapezprofilblech | Bodenbeläge & Designböden: Zementestrich | Innenwand-Gestaltung: Die Raumstruktur wird ohne Innenwände gebildet durch die Außenfassade und Einbauschränke | Heizen & Lüften: Luftwärmepumpe

Mitarbeit: Jens Quittenbaum, Statiker | Julie Guiomar, Uwe Zinkahn, Büro Peter Grundmann Architekten

MaßstabM 1:400

1Eingang

2WC

3Kochen

4Patio

5Bad

6Schlafen

7Wohnen

„Architektur soll nichts symbolisieren, sondern nur ermöglichen.“

Peter GrundmannPeter Grundmann Architekten, Berlinwww.petergrundmann.com

Anzahl der Bewohner:

2

Wohnfläche (m2):

142

Grundstücksgröße (m2):

2.230

Standort: Am Mellensee, Klausdorf

Bauweise: Holz-Stahl-Glasbau

Energiestandard: KfW 40

Baukosten: 215.000 Euro

Fertigstellung: 07/2021

Architekturfotografie:Peter Grundmann, [email protected]

Lageplan

Einfach gut gebaut

von Florian Nagler Architekten GmbH

in Pähl

Den Bebauungsplan beschreiben die Architekten als „sperrig“. Sie realisierten ein Ensemble aus einem Wohnhaus und einem Garagenhaus. Die Bauten sind miteinander verbunden und öffnen sich einladend auf den Vorplatz.

Mit seiner reduzierten Form und Materialität entspricht das Ensemble aus Haupt- und Garagenhaus der örtlichen Bautradition. Es nimmt jedoch nicht nur die Landschaft, sondern auch die Zukunft in den Blick: Es entspricht den Prinzipien des Forschungsprojekts „Einfach Bauen“ und sorgt für nachhaltige Lebensqualität, die sich statt der Bautechnik der Bauweise verdankt.

Mitterfischen ist eine ehemalige Hofmark und heute Gemeindeteil von Pähl im Landkreis Weilheim-Schongau, am südlichen Rand des Ammersees. Das Grundstück, das der Münchner Architekt Florian Nagler hier mit seinem Büro beplante, liegt am Rand eines kleinen Weilers, der Blick reicht nach Süden in die Berge und im Norden in ein kleines Tal nahe des Sees. Das neue Haus nimmt jedoch nicht nur Bezug zur Landschaft, in seiner schlichten Form und seiner schichtenarmen, massiven Konstruktion entspricht es auch der örtlichen Bautradition. Und: Es entspricht der Haltung des Architekten, der seit 2012 mit dem Projekt „Einfach Bauen“ im Verbund von Architekten und Ingenieuren, angesiedelt an der Technischen Universität München, Prinzipien für technikarmes und nachhaltiges Bauen entwickelt und im Maßstab 1:1 testet. Dafür entstanden in Bad Aibling drei Forschungshäuser, eines aus Holz, eines aus Leichtbeton und eines aus Ziegel, gebaut mit dem Anspruch, mit Hilfe passender Materialien und kluger Architektur Ressourcen zu sparen. Die Auswertung der Messdaten wird zeigen, ob Florian Nagler und das Forschungsteam ihr Versprechen einhalten können: In den kommenden 100 Jahren sollen Bewohner dieser Bauten weniger Energie verbrauchen als in Passiv- oder Plusenergiehäusern.