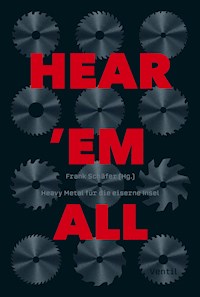

HEAR 'EM ALL E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ventil Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Kompaktes Wissen für den Wackener Dancefloor. Ein Metalhead sollte die Klassiker kennen, und mindestens genauso wichtig: Geheimtipps, die unterschätzten, abseitigen, sich unter dem Radar der Fachpresse wegduckenden, am liebsten in Bonsai-Auflage erschienenen kleinen Meisterwerke der Gattungsgeschichte, die bisher alle übersehen hatten – außer ihm (oder ihr). Außer uns! Deshalb gibt es diese Anthologie, eine exemplarische, ja, wenn nicht sogar paradigmatische Plattensammlung, zusammengetragen von Fans, hochinteressierten Laien und komplett einseitig gebildeten Weirdos. Achtzig Fachleute haben sich über ihre Sammlung gebeugt und persönliche Favoriten herausgesucht, die sie narrativ oder analytisch, sportlich oder elegant, kritisch, abwägend oder auch emotional völlig verblendet vorstellen. Eine Wunschliste für die Novizen, ein kurzweiliges Nachschlagewerk für die Fans und eine nötige Klarstellung – denn immer noch ist viel zu viel Unwissen über das Genre im Umlauf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HEARFRANK SCHÄFER (HG.)’EMHEAVY METAL FÜR DIE EISERNE INSELALL

© Ventil Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG,

Mainz, 2018

Alle Rechte vorbehalten.

print-ISBN 978-3-95575-098-5

e-ISBN 978-3-95575-592-8

Cover: Oliver Schmitt

Ventil Verlag

Boppstraße 25, 55118 Mainz

www.ventil-verlag.de

INHALT

Metal On Metal: Vorrede

Frank Schäfer

1968Blue Cheer: Vincebus Eruptum

Toddn Kandziora

Steppenwolf: Steppenwolf

Toddn Kandziora

1969Coven: Witchcraft – Destroys Minds

Jens Balzer

Pink Floyd: More

Arno Frank

1970Black Sabbath: Black Sabbath

Wenzel Storch

Black Sabbath: Paranoid

Carsten Klook

Lucifer’s Friend: Lucifer’s Friend

Uwe Kalwar

1971Jethro Tull: Aqualung

André Buron

Uriah Heep: Look At Yourself

Thorsten Hindrichs

1972Slade: Slade Alive!

Wolfgang Weber

Deep Purple: Made In Japan

André Buron

1973Iggy and The Stooges: Raw Power

Christof Meueler

Budgie: Never Turn Your Back On A Friend

Ernst Hofacker

1974Aerosmith: Get Your Wings

Torsten Groß

Queen: Sheer Heart Attack

Steffen Greiner

1975Led Zeppelin: Physical Graffiti

Dietrich zur Nedden

1976Rush: 2112

Schepper

Scorpions: Virgin Killer

Jochen Neuffer

1978Judas Priest: Stained Class

Erich Keller

AC/DC: Powerage

Kristof Schreuf

Thin Lizzy: Live And Dangerous

Klaus Walter

1980Loverboy: Loverboy

Joachim Hiller

AC/DC: Back In Black

Gerald Fricke

1981Kiss: (Music From) The Elder

Sascha Seiler

Iron Maiden: Killers

Berni Mayer

Motörhead: No Sleep ’til Hammersmith

Christina Mohr

Saga: Worlds Apart

Joachim Hiller

Ozzy Osbourne: Diary Of A Madman

Radek Krolczyk

Thin Lizzy: Renegade

Frank Schäfer

Venom: Welcome To Hell

Erich Keller

1982Judas Priest: Screaming For Vengeance

Matthias Penzel

Bauer, Garn & Dyke: Himmel, Arsch & Zwirn

Frank Schäfer

Krokus: One Vice At A Time

Wolfgang Welt

Scorpions: Blackout

Holger Adam

1983Dio: Holy Diver

Sebastian Graf

Exciter: Heavy Metal Maniac

Gerre

Manilla Road: Crystal Logic

Erich Keller

Mötley Crüe: Shout At The Devil

Jens Peters

1984Cirith Ungol: King Of The Dead

Gregor Endhardt

Black Death: Black Death

Jörg Scheller

Mercyful Fate: Don’t Break The Oath

Gregor Endhardt

Tokyo Blade: Night Of The Blade

Stefan Gnad

1985Carnivore: Carnivore

Axel Klingenberg

Celtic Frost: To Mega Therion

Philipp Theisohn

Razor: Evil Invaders

André Kalnassy

S.O.D.: Speak Englisch Or Die

Axel Klingenberg

Agent Steel: Skeptics Apocalypse

Dietmar Dath

Twisted Sister: Come Out And Play

Birgit Fuß

1986Powerlord: The Awakening

Jörg Scheller

Accept: Russian Roulette

Thomas Behlert

Chastain: Ruler Of The Wasteland

Dietmar Dath

Fates Warning: Awaken The Guardian

Stefan Gnad

Kreator: Pleasure To Kill

Joachim Hentschel

Formel 1: Live im Stahlwerk

Thomas Behlert

Possessed: Beyond the Gates

Philipp Theisohn

1987Amebix: Monolith

Toby Schaper

Manowar: Fighting The World

Ferdinand Führer / Roland van Oystern

Dinosaur (Jr.): You’re Living All Over Me

Maik Brüggemeyer

Faster Pussycat: Faster Pussycat

Marvin Chlada

Napalm Death: Scum

Klaus Walter

Guns N’ Roses: Appetite For Destruction

Frank Thießies

Heathen: Breaking The Silence

Till Burgwächter

Voivod: Killing Technology

Dietmar Elflein

1988Blind Idiot God: Undertow

Tobias Stalling

Iron Maiden: Seventh Son Of A Seventh Son

Holger Adam

King Diamond: Them

Gion Mathias Cavelty

Kruiz: Kruiz

Jochen Neuffer

Metallica: … And Justice For All

Berni Mayer

Mekong Delta: The Music of Erich Zann

Sascha Seiler

Queensrÿche: Operation: Mindcrime

Till Burgwächter

Voivod: Dimension Hatröss

Dietmar Dath

Slayer: South Of Heaven

Berni Mayer

1989Mötley Crüe: Dr. Feelgood

Birgit Fuß

Morbid Angel: Altars Of Madness

Francis Kirps

Sodom: Agent Orange

Christian Bartel

1990Benediction: Subconscious Terror

Bertrand W. Klimmek

Eyehategod: In The Name Of Suffering

Martin Brinkmann

L7: Smell The Magic

Christina Mohr

Doro: Doro

Sigrid Fahrer

Iced Earth: Iced Earth

Johannes Ueberfeldt

Prong: Beg To Differ

Dietrich zur Nedden

Megadeth: Rust In Peace

Egon Forever

Sacred Reich: The American Way

Torsten Bewernitz

Winter: Into Darkness

Jens Balzer

Steve Vai: Passion and Warfare

Thorsten Hindrichs

1991Ария Arija: Кровь за кровь Krow za Krow

Ewgeniy Kasakow

Carcass: Necroticism: Descanting

Dominik Irtenkauf

Fear of God: Within The Veil

Stefan Gnad

Motörhead: 1916

Torsten Bewernitz

Dismember: Like An Everflowing Stream

Dominik Irtenkauf

Sepultura: Arise

Jan-Paul Koopmann

1992Body Count: Body Count

Thorsten Hindrichs

Helmet: Meantime

Tobias Stalling

Comecon: Megatrends In Brutality

Bertrand W. Klimmek

Neurosis: Souls At Zero

Axel Klingenberg

Tiamat: Clouds

Julia Kahlo

Trouble: Manic Frustration

Torsten Groß

W.A.S.P.: The Crimson Idol

Jens Peters

1993Darkthrone: Under A Funeral Moon

Benjamin Moldenhauer

Entombed: Wolverine Blues

Holger Adam

Earth: Earth 2: Special Low-Frequency Version

Jens Uthoff

Anthrax: Sound Of White Noise

Torsten Bewernitz

1994Kataklysm: Sorcery

Raphael Smarzoch

Mayhem: De Mysteriis Dom Sathanas

Christina Wenig

The Melvins: Stoner Witch

Rolf-Günther Schulze

Kyuss: Welcome To Sky Valley

Jens Uthoff

1995Blind Guardian: Imaginations From The Other Side

Jan-Paul Koopmann

Dissection: Storm Of The Light’s Bane

Dominik Irtenkauf

1996Burzum: Filosofem

Nicklas Baschek

Crimson Relic: Purgatory’s Reign

Bertrand W. Klimmek

Death: The Sound Of Perseverance

Sebastian Schilling

1998Turbonegro: Apocalypse Dudes

Mark-Stefan Tietze

Fear Factory: Obsolete

Nicklas Baschek

1999doubleDrive: 1000 Yard Stare

Britta Görtz

Today is the Day: In The Eyes Of God

Benjamin Moldenhauer

Type O Negative: World Coming Down

Stefan Maelck

Korn: Issues

Sebastian Berlich

2000Dying Fetus: Destroy The Opposition

Tobias Prüwer

Queens of the Stone Age: Rated R

Jenni Zylka

Sacred Steel: Bloodlust

Till Burgwächter

Primordial: Spirit The Earth Aflame

Tobias Prüwer

2001Converge: Jane Doe

Christina Wenig

Arch Enemy: Wages Of Sin

Sarah Chaker

Opeth: Blackwater Park

Jan-Paul Koopmann

Rammstein: Mutter

Michael Pilz

2002Hammerfall: Crimson Thunder

Katrin Riedl

Immortal: Sons Of Northern Darkness

Norma Schreiber

Isis: Oceanic

Benjamin Moldenhauer

2003The Mars Volta: De-Loused In The Comatorium

Arno Frank

Misery Index: Retaliate

Gretha Breuer

2004Disillusion: Back To Times Of Splendor

Tobias Prüwer

Soulfly: Prophecy

Bastian Wierzioch

Motörhead: Inferno

Julie Miess

2005Amenra: Mass III

Meta Schnell

Boris: Pink

Jens Uthoff

Malmzeit: Kiribati

Christopher Tauber

2006Lifelover: Pulver

Sebastian Berlich

Katatonia: The Great Cold Distance

Katrin Riedl

Mastodon: Blood Mountain

Arno Frank

Cult of Luna: Somewhere Along The Highway

Hendrik Günther

2007Бирюки ATC Birjuki ATS: Дом скорби Dom Skorbi

Ewgeniy Kasakow

Wolves in the Throne Room: Two Hunters

Sascha Seiler

Porcupine Tree: Fear Of A Blank Planet

Sebastian Berlich

2008Intronaut: Prehistoricisms

Johannes Ueberfeldt

Metallica: Death Magnetic

Martin Willems

Meshuggah: ObZen

Michael Pilz

Russian Circles: Station

Hendrik Günther

Salem’s Law: Salem’s Law

Ingo Rüdiger

2009HolyHell: HolyHell

Corinna Stegemann

Om: God Is Good

Jens Balzer

2011Before the Dawn: Deathstar Rising

Michael Pilz

Corrupted: Garten der Unbewusstheit

Johannes Garbe

In Flames: Sounds Of A Playground Fading

Katrin Riedl

Liturgy: Aesthethica

Nicklas Baschek

2013Chthonic: Bù-Tik

Jörg Scheller

Atlantean Kodex: The White Goddess

Jens Peters

Powerwolf: Preachers Of The Night

Linus Volkmann

2014Yob: Clearing The Path To Ascend

Dietmar Elflein

The Body: I Shall Die Here

Thomas Schröder

Scott Walker & Sunn O))): Soused

Maik Brüggemeyer

2015Europe: War Of Kings

Stephanie Walter

Tau Cross: Tau Cross

Nasrin Vahdani

Wolf Eyes: I Am A Problem: Mind In Pieces

Alexander Behrmann

2016Babymetal: Metal Resistance

Sigrid Fahrer

Bölzer: Hero

Philipp Theisohn

Vocifera: Evil Thoughts

Sigrid Fahrer

Gojira: Magma

Frank Schäfer

2018Black Space Riders: Amoretum Vol. 1

Norma Schreiber

Anna von Hausswolff: Dead Magic

Kirsten Riesselmann

Autorinnen und Autoren

METAL ON METAL

Vorrede

Metal on metal / Gets you so high

Excitement and action / Won’t pass you by

Anvil

Punk kann man vermutlich sein, ohne sich in der entsprechenden Musik besonders gut auszukennen. Da reicht die richtige Einstellung, gutes linkes Basiswissen mit zwei sympathisch durchgestreckten Mittelfingern. Metalheads kennen die durchaus auch, aber das Politische bildet bei ihnen nicht den Kitt, der den Laden zusammenhält. Im Gegenteil, Politik wird hier gern kleingeschrieben und als schöne Nebensache abgetan. Die unveräußerliche Hauptsache, der wesentliche Faktor, der Gruppenzugehörigkeit herstellt, ist solide, cum ira et studio erworbene Materialkenntnis. Und Material ist wörtlich gemeint, man muss die Musik nicht nur gehört haben, man muss sie auch besitzen, als Hard Copy versteht sich.

Ein Metalhead sollte die Klassiker kennen, und mindestens genauso wichtig: Geheimtipps, die unterschätzten, abseitigen, sich unter dem Radar der Fachpresse wegduckenden, am liebsten in Bonsai-Auflage erschienenen kleinen Meisterwerke der Gattungsgeschichte, die bisher alle übersehen hatten – außer ihm. Außer uns!

Beim Ventil Verlag ist vor einiger Zeit mit »Damaged Goods. 150 Einträge in die Punk-Geschichte« eine Bestandsaufnahme für das Nachbargenre erschienen. Das Buch versammelt Texte zu 150 Alben, die man aus welchen Gründen auch immer gehört haben sollte. Die Punks können das machen – wir müssen es tun! Siehe oben. Deshalb gibt es nun diese komplementäre Anthologie, eine exemplarische, ja, wenn nicht sogar paradigmatische Plattensammlung, zusammengetragen von Fans, Addicts, Diggers, Mad Scientists, hochinteressierten Laien und komplett einseitig gebildeten Weirdos.

Achtzig (in Zahlen: 80!) Fachleute haben sich noch einmal über ihre Sammlung gebeugt und ihre persönlichen Favoriten herausgesucht, die sie hier narrativ oder analytisch, sportlich oder elegant, kritisch, abwägend oder auch emotional völlig verblendet vorstellen. Alle wollen nur das Beste. Die Welt soll endlich erfahren, welche Alben sie schmählich überhört, welche sie unterschätzt oder missverstanden hat, aber auch welche Standardwerke der Gattung völlig zu Recht dort stehen, wo sie stehen, und wieso, weshalb, warum sie Musikgeschichte geschrieben haben. Denn die Novizen brauchen eine Handreichung für ihre Wunschliste. Und sowieso ist immer noch viel zu viel Unwissen über Heavy Metal im Schwange.

Eine solche Anthologie herauszugeben, macht keinen Spaß. Die geballte Fachkompetenz, mit der man sich tagtäglich konfrontiert sieht, ist einschüchternd und lässt einen ganz demütig zurück. »Es gibt immer einen, der mehr weiß«, versuchte mich mal ein weiser Altmetaller zu trösten. »Klar«, könnte ich jetzt antworten, »aber so viele?«

Nein, selbstredend macht es enormen Spaß, eine solche Anthologie herauszugeben, weil sie quasi von allein entsteht. Man muss nur ein paar mal hineinstechen in den Bienenkorb, schon kommen sie angeflogen, die Texte. Man lädt eine befreundete Autorin ein und drei weitere schreiben zurück, manchmal mit wohlformulierten, konzisen, absolut druckfertigen Manuskripten im Anhang. So lässt es sich arbeiten.

Auch für das zwar nicht ganz paritätische, aber ich nenne es mal gesunde Mischungsverhältnis zwischen jung und alt, männlich und weiblich, arm und reich musste ich nicht viel tun. Das ergab sich fast von allein. Und damit auch eine mich selbst erstaunende Vielfalt der Stillagen, Schreibweisen und Perspektiven. Ein Headbanger Jahrgang 65 hat andere Präferenzen als ein 1989 geborener Metalhead, vor allem aber eine ganze andere Sprache, um seine Favoriten leuchten zu lassen. In der chronologischen Abfolge der Platten spiegeln sich also nicht nur 50 Jahre Metalgeschichte, sondern eben auch 50 Jahre Rezeptionsgeschichte mit ihren je eigenen verbalen und ideologischen Usancen, Moden und Marotten.

Ich glaube, zumindest hoffe ich es, dass sich in diesen weit über 150 Texten ein halbwegs repräsentativer Querschnitt der aktuellen Metalkultur offenbart. Es sind immer noch zu wenige Frauen, die über ihre Passion reden und schreiben, aber es werden mehr. Vor 20 Jahren war der Männerüberhang wesentlich deutlicher. Die Älteren überwiegen zwar immer noch, aber zumindest die 80er- und frühen 90er-Jahrgänge bringen sich mittlerweile mit eigenen Entdeckungen lautstark ein. Und dass hier alle Subgenres so friedlich nebeneinander stehen und allenfalls ironisch ein bisschen gegen die vermeintlichen Antagonisten herumrüpeln, ist ohnehin allzeit gelebter Konsens in der Szene.

Noch eine Klarstellung, bevor es zur Sache geht, damit die Pedanten – sie infiltrieren bekanntlich jede Subkultur – nicht schon am Anfang des Buches meckern können: Die Gattungsgrenzen sehen wir hier ausnahmsweise mal nicht so eng. Das Rubrum Metal versteht sich als Sammelkategorie – wir unterscheiden also nicht zwischen Hard und Heavy. Auch die frühen, das Genre vorwegnehmenden oder erst konstituierenden und ebenso die späten, das Genre transzendierenden Alben sollen hier Aufnahme finden. Im Grunde geht es hier noch einmal so freimütig zu wie 1968 ff. in den USA und ab 1979 auch in Europa, wo für die Musikjournaille praktisch alles Heavy Metal sein konnte, was mit verzerrten Riffs operierte.

Horns!

Frank Schäfer, Oktober 2018

BLUE CHEER

Vincebus Eruptum

Toddn Kandziora

[Philips, 1968]

Dickie Peterson sollte in die Stadt kommen. Der Dickie Peterson. Sänger, Bassist und Gründungsmitglied von Blue Cheer. Die erste Heavy-Metal-Band überhaupt. Oder Doom Metal. Stoner Rock. Grunge. Nimm Punkrock! Such dir dein passendes Puzzlestück heraus! Passt schon. Jim Morrison hatte sie einmal als die »mächtigste« Band geadelt, die er zu hören bekam. Für mich hatten sie die coolste Version vom »Summertime Blues« hinbekommen, die ich kannte. Eddie Cochran hätte der Band seinen Segen gegeben. Hätte. Wäre er nicht 1960 wegen eines geplatzten Reifens zwischen Bristol und London gegen einen Laternenpfahl geprallt und tags darauf in den Rock’n’Roll-Himmel aufgefahren. Die Gitarre auf Blue Cheers Version ist nebenbei erwähnt einfach nur großartig. Leigh Stephens war dafür verantwortlich. So muss sich ein schweres, mit einem Wah Wah getretenes Riff anhören. Leigh verließ die Band noch im Jahr der Veröffentlichung. Manch einer meint aufgrund musikalischer Differenzen, manch anderer wegen beginnender Taubheit. Könnte eher hinkommen, wenn man die für damalige Verhältnisse extrem lauten Konzerte bedenkt. Insbesondere ihren hohen Marshallturmaufbau, der diese Lautstärke erst ermöglichte. Ihr erstes Album »Vincebus Eruptum«, das im Januar 1968 erschien, schaffte es fast in die Top 10 der Billboard-Charts. Aber nach Platz elf ging es nicht weiter. Die Singleauskopplung von »Summertime Blues« kam auf Platz 14. Das Album, das im Dezember ’67 eingespielt wurde, blieb bis heute das kommerziell erfolgreichste. Diese LP hat nicht nur wegen des Anfangsbuchstabens der Band einen gebührenden Platz weit vorne in meiner Plattensammmlung. Der Song wurde Pflichtbestandteil jeder Festlichkeit unseres kopfschüttelnden, verlotterten Haufens. Und der Anführer dieser von Legenden umwobenden Band aus Übersee sollte im Line Club auftreten. Am Rande des Braunschweiger Rotlichtbiotops.

Wenn eine musikalische Legende in der Stadt auftritt und man die Hoffnung hegt, ein Interview zu machen, dann bereitet man sich vor. Ich tat das, indem ich mir Tage zuvor die neueste Blue Cheer bei »Clash-Dirk« besorgte. »Blitzkrieg Over Nüremberg«. Ihre erste Live-LP. Rockig das Teil. Mit Boogie-Elementen, wie bei Motörhead. Schwere Gitarre, die auch mal psychedelisch schrammelt. Dann die Stimme von Dickie, derb und verlebt-kratzig. Klang nach grobem Achtziger-Schleifpapier. Ähnlich dem Gesang von Lemmy. Wahrscheinlich teilten sich beide die Vorliebe für Zigarettenketten und Tennessee Whiskey aus Lynchburg. Vielleicht ist das bei bestimmten Bassisten so. Denen, die mit einem lauten Gong in den Ring steigen. Dass Blue Cheer in den späten Sechzigern mit der Musikindustrie und der Presse Probleme bekamen, hatte mit ihrer Attitüde zu tun. Ihr Manager Allen »Gut« Terk war ein ehemaliges Mitglied der Angels. Das machte die Band für die Musikszene schwer einschätzbar. Dazu ein selbst für die damalige Zeit rebellischer Lebensstil inklusive ihres exzessiven Drogenkonsums. Dickie Peterson sagte einmal in einem Interview, dass sie vom Vietnamkrieg und den allgegenwärtigen gesellschaftlichen Unruhen verstört waren. Aber die Ideale der in San Francisco stark verwurzelten Hippiekultur lehnten sie ebenfalls ab. Blue Cheer spielten, Gott sei Dank, lieber auf den wilden Partys der Angels als vor den blumenbindenden »Miss Mackenzies«, wie Rob Tyner von MC5 sie ’68 in ihrem Song »Kick out the Jams« im Detroiter Grande Ballroom besang. Doch das ist eine andere Geschichte.

Das Konzert mit Blue Cheer nahte. Der Line Club war voll, jedoch nicht ausverkauft. Bunt gemischtes Volk. Der ansässige Rockerclub zeigte Kutte. Selbst King Olaf, der nur selten die Mauern seiner Wohnung verließ, war gekommen. An der Theke wurde gebechert, als wäre Sonny Barger persönlich anwesend und als ginge es darum, ihm angemessen zu huldigen. Das Herz des Clubbers musste angesichts des Umsatzes Bocksprünge vor Freude machen. Oder wegen der anderen Sache. Eher wahrscheinlich. Mittendrin in der laut lärmenden Thekenmasse erkannte ich Dickie Peterson. Neben ihm stand King Olaf. Mit seinem Trinkhorn in der Hand. Er winkte mich herüber. So kam ich auch mit Dickie ins Gespräch.

Das Konzert war laut. Echt laut. Ehrlich gesagt, es war das verdammt lauteste Konzert, das ich in dem Laden bis dato um die Ohren gedroschen bekam. Sie fiepten noch Tage später nach. Es wundert mich nicht, dass Herr Morisson schwer beeindruckt von der Band war und dass der erste Gitarrist Blue Cheer fast taub verließ. Ich wurde ebenfalls schwer beeindruckt.

Nach dem Konzert die Treppe neben der kleinen Bühne hoch in den ersten Stock. In den clubeigenen Rock’n’Roll-Himmel. In dem eine Outlaw-Party stattfand. An der Theke eingeschnürrtes Leder in Kutten und blondtoupierte Mähnen über ansehnlich gefüllten Ausschnitten. Auf der Ledercouch amüsierten sich Olaf und Dickie. Gut abgefüllt mit Alkohol & Co. KG. Ich setzte mich dazu. Auf dem Tisch vor mir ein großes Silberblech mit wabblig-feuchten Brötchen, auf denen die Wurstscheiben sich trocken kringelten. Das Catering sah wieder einmal richtig scheiße aus. Ich schaute mich nach einem Bier um, konnte aber nur zerdrückte Dosen und leere Flaschen in meiner Umgebung erblicken. In diesem Moment drückte mir King Olaf ein kaltfeuchtes Brötchen in die Hand. »Los, zieh mal dran.« Ich schaute irritiert. »Ist gut. Coole Sache«, setzte Dickie nach und grinste mich breit an. Das Brötchen in meiner Rechten war ein ganzes. Oben in seiner Mitte war eine kleine Mulde mit Stanniolpapier ausgelegt, in der eine ordentliche Portion Shit glimmte. Ich betrachtete es genauer. Vorn und hinten waren zwei fingergroße Öffnungen zu erkennen. Alles klar. Ich verstand. Das Backwerk war vom findigen Olaf zu einer Purpfeife der besonderen Art umgeprummelt worden. Ich zog an der vorderen Öffnung, während ich die hintere mit dem Zeigefinger verdeckte. Nach einem weiteren Zug reichte ich das Brötchen, nun ebenfalls breit grinsend, zurück. Das war die Nacht, in der ich mit Dickie Peterson von Blue Cheer ein Brötchen rauchte. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.

STEPPENWOLF

Steppenwolf

Toddn Kandziora

[ABC/Dunhill, 1968]

I like smoke and lightning / Heavy metal thunder

Racin’ with the wind / And the feelin’ that I’m under

Mars Bonfire, Steppenwolf

»Born To Be Wild« – ich war keine 15, da hörte ich diesen Song zum ersten Mal. Machte gewaltigen Eindruck auf mich. Wie auch der Film »Easy Rider«, der damals in unserem Jugendzentrum gezeigt wurde und mir den Song offenbarte. Dieses Lied, das meiner dörflichen Welt den Tritt in den Arsch gab, den es brauchte, um ihr entkommen zu wollen. Am besten auf so einer Harley, wie sie Mr. Hopper fuhr. Die »Captain America«, so hieß das Motorrad von Henry Fonda, hatte einen zu hohen Lenker. Die wirkte zu unbequem, um mit ihr eines Tages in Richtung Sonnenuntergang das Dorf zu verlassen. Verständlich, dass mein erstes Mofa einen Monat später eine Hercules »Hobby Rider« war. Den Soundtrack von »Easy Rider« kaufte ich mir gleich am nächsten Tag bei »Salzmann« in Wolfenbüttel. Zusammen mit »Made In Japan« von Deep Purple. Wenn ich die beiden Scheiben heute vergleiche, dann hat »Born To Be Wild« von Steppenwolf sichtlich mehr Kratzer als »Smoke On The Water« vorzuweisen.

Jahre später sollte ich den Texter von »Born To Be Wild«, Mars Bonfire, persönlich treffen. Im März 1989 spielte Sky Sunlight Saxon im FBZ zu Braunschweig. Seine ehemalige Band The Seeds galt als legendär im Garage und Psychedelic Rock. Als Macher eines rührigen Undergroundmagazins namens »The Street« hatte ich mir vorgenommen, ein Interview mit dem amerikanischen Mick Jagger zu machen, wie ihn Muddy Waters einmal genannt hatte. Die Show war gut. Am Keybord machte sich ein faltig-schlaff wirkender Typ zu schaffen. Ich fragte den Veranstalter, wer das sei. »Das ist Mars Bonfire. Der von Steppenwolf, weißte.« Okay, dachte ich, so sieht ein alter Musiker aus. Irgendwann kam der Zugabenpart. Mit »900 Million People Daily All Making Love« und dem Seeds-Hit »Pushin’ Too Hard« ging es in die vorletzte Runde. Dazu wurden alle zum Mittanzen auf die Bühne eingeladen. Als allerletzte Zugabe dann »Born To Be Wild«. Da kam der gute Herr Bonfire zum Schluss zu einem verdienten Sonderapplaus und ich, inmitten von gefühlt hundert bunt gekleideten Hippies auf der überfüllten Bühne zu der Ehre, laut den Refrain mitgrölen zu dürfen. Wenn das nicht Kult ist, dann weiß ich auch nicht.

Eine gute halbe Stunde nach dem Konzert ging ich nach oben. Backstage. Das Interview machen. Während eines langen Gespräches mit Sky kam mehrmals Mars Bonfire mit einem Glas Whiskey zu mir. Ich nahm die Gläser dankend an und trank höflich aus. Was hatte er vor? Mich unter den Tisch trinken? Da hätte er schlechte Karten. Als gewiefter Underground-Journalist hatte ich vor Konzertbeginn ein paar Schluck aus der Olivenölflasche genommen. Der alte Trinkertrick, auf dass mögliche Besäufnisse nicht kopfüber in den Rabatten enden.

Die Zeit im Backstage ging angenehm herum und der Alkohol aus. Wir entschieden, die Örtlichkeit zu wechseln, dahin zu gehen, wo die Getränke wachsen. Ich schlug das »Liro Dando« vor. Seit kurzem arbeitete ich dort hinter der Theke. Ich rief vom »FBZ«-Haustelefon im Laden an, bestellte einen Tisch. Eine Stunde später wartete ich auf zwei meiner musikalischen Helden der Sechzigerjahre. In kluger Voraussicht hatte ich gekühlte Biere und zusätzlich für Mars und mich eine Flasche Jägermeister bestellt. Dann kamen sie. Eine weitere Stunde später war unser Tisch mit leeren Flaschen und Gläsern überladen und das Speiseöl in meinem Magen verdaut. Diese beiden Typen waren doppelt so alt wie ich und hielten jede Runde mit.

Schließlich hatte ich mich auch mit Mars unterhalten. Ein gutes Gespräch. Über Tod und Teufel. Den Film »Easy Rider«. Unsere Freiheit, die immer mehr eingeengt wird. Dass in Deutschland die Sonne nicht scheint. Vielleicht würde ich es irgendwann einmal nach L.A. schaffen. Dorthin, wo es nie regnet. Für den Fall wollte mir Mars seine Adresse geben. Ich gab ihm einen Bierdeckel. »Schreib noch was Nettes drauf«, bat ich ihn. Tat er. Als ich den Deckel zurückbekam, stand nicht nur seine Adresse darauf. Er hatte mir in zwei Sätzen die deutschen Verwertungsrechte für »Born To Be Wild« vermacht und mit Dennis Edmonton, seinem richtigen Namen, unterschrieben. »Wenn du mal klamm bist, kannst du den hier ja einklagen.« Ich war sprachlos. Danke Dennis.

Wir verabschiedeten uns vor dem Hotel. Auf dem Weg nach Hause begann es, stark zu regnen. Ich war davor, schlapp zu machen. Musste mich ausruhen und setzte mich auf einer Parkbank in eine Regenlache. Bis ich es merkte, war meine Jeans am Hintern durchnässt.

Am nächsten Mittag dauerte es eine Weile, bis ich die Ereignisse der letzten Nacht wieder zusammengepuzzelt hatte. Zu guter Letzt fiel mir der Bierdeckel ein. Ich sprang zu meiner Jeanshose und stöberte hektisch durch die immer noch feuchten Taschen. Zog schließlich eine durchweichte Pappe hervor, auf dem nur noch »WOLTERS« zu lesen war.

COVEN

Witchcraft – Destroys Minds And Reaps Souls

Jens Balzer

[Mercury, 1969]

Die Huldigung des Teufels, die Feier schwarzer Messen und der Gebrauch satanischer Symbole wie etwa des Pentagramms, des umgedrehten Christenkreuzes oder der Teufelsfaust zählen seit einem halben Jahrhundert zu den wesentlichen Elementen der Ästhetik des Heavy Metal sowie der dazugehörigen sozialen Umgangsformen. Nicht immer wird der Lobpreis des Gehörnten jedoch mit der nötigen Ernsthaftigkeit dargeboten; nicht selten hat man das Gefühl, dass es den »Hail, Satan!« rufenden Musikern und ihren Fans gar nicht um ein echtes Glaubensanliegen geht, sondern bloß um ein Spiel mit Symbolen. Bei der aus Chicago stammenden Gruppe Coven ist das fraglos anders: Auf ihrem 1969 erschienenen Debüt »Witchcraft – Destroys Minds And Reaps Souls« wird dem Beelzebub in allen nur denkbaren Formen gewissenhaft und leidenschaftlich gehuldigt; es gibt gesungene Dämonenbeschwörungen und wahrhaftige Rituale zu hören. Auf dem Backcover und im Gatefold des Albums sieht man die Band mit gereckten Teufelsfäusten: Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der populären Musik wird diese Geste hier als gemeinschaftliches Gesinnungszeichen gebraucht.

»Pact With Lucifer«, »Wicked Woman« oder »For Unlawful Carnal Knowledge« heißen die Stücke, die von der gewaltigen Coven-Sängerin Jinx Dawson mit souveränem Walkürensopran dargebracht werden, mit ebenso furchteinflößender wie lockend-erotischer Stimme; dazu spielen ihre vier Mitmusiker einen kräftigen, wenn auch zeittypisch etwas verdüdelten psychedelischen Rock. Das von einer Reise zum Hexenberg Brocken handelnde Eröffnungsstück »Black Sabbath« inspiriert eine ursprünglich unter dem Namen Polka Tulk Blues Band gegründete Gruppe aus Birmingham im Spätsommer desselben Jahres zu ihrem neuen Namen.

Ein »Coven« ist eine Versammlung aus 13 Hexen; 13 Minuten dauert dann auch das zentrale Stück des Albums, »Satanic Mass«, das fast die gesamte zweite Seite einnimmt. Darin wird das geneigte Publikum zum Zeugen einer authentischen schwarzen Messe, mitsamt unheilig bimmelnder Altarglocken, eines lateinisch murmelnden Chores und leidend-ekstatisch wimmernder Opfer. »Nach unserer Kenntnis ist dies die erste Tonaufnahme, die jemals von einer Schwarzen Messe gemacht wurde«, heißt es in den Liner Notes, darum werden schwarzmagische Laien auch vor der Nachahmung gewarnt, zu groß seien die »Risiken und Gefahren« bei unsachgemäßem Verhalten. Wer alles richtig macht, wird hingegen mit reichlich Spaß und Ekstase belohnt: »Während die Altarglocke abermals neunmal geläutet wird«, heißt es in den Liner Notes weiter, »wandert der Hohe Priester durch die Versammlung der 13 Hexen und berührt die Genitalien einer jeden Hexe mit dem speziellen Segen des Satans, um den Erfolg der nachfolgenden Orgie zu garantieren.«

Auf dem Foto in der Innenseite sieht man die Band bei derartigem satanischen Treiben, die Sängerin liegt nackt auf einem Altar, mit einem Totenschädel auf der Scheide und einem güldenen Kelch auf der Brust, ihre Mitmusiker und einige andere Priester der dunklen Macht stehen dahinter und entbieten den Satansgruß. Auch bei den Konzerten der Band befand sich stets ein Altar auf der Bühne – sowie ein Kreuz, an dem ein als Christus verkleideter Roadie hing. Sie endeten stets mit einer schwarzmagischen Taufe, bei der Jinx Dawson das Glaubensbekenntnis des satanistischen Vordenkers Aleister Crowley (1875–1947) rezitierte: »Do what thou wilt shall be the whole of the Law«. Crowleys in den 60er-Jahren bekanntester Schüler, der Church-of-Satan-Hohepriester Anton LaVey, zählte denn auch zu den Freunden der Band; zu einem gemeinsam mit ihm für den Herbst 1969 geplanten »satanistischen Woodstock« kam es allerdings nicht.

Auch ansonsten blieb der Erfolg von Coven zunächst überschaubar, nach dem dritten Album »Blood on the Snow« löste die Gruppe sich 1975 auf, seit 2013 tourt Jinx Dawson mit anderen Musikern wieder unter diesem Namen. Doch kann man den Einfluss von Coven auf die Entwicklung des okkulten Rock gar nicht überschätzen, und sei es nur wegen der Teufelsfaust, die dann bekanntlich Ende der 70er-Jahre von Ronnie James Dio – damals gerade zum neuen Sänger von Black Sabbath gekürt – bei breiten Publikumsschichten popularisiert wurde. Das musikalische Erbe von Coven zeigt sich am deutlichsten bei neopsychedelischen Chaosmagiern wie The Devil’s Blood (deren Sängerin Farida »The Mouth« Lemouchi wie eine Wiedergängerin von Jinx Dawson wirkte) oder den schwedischen Softrocksatanisten Ghost, deren als untoter Papst verkleideter Sänger bei seinen Konzerten gern Messwein an die vorderen Publikumsreihen verteilt.

PINK FLOYD

More

Arno Frank

[EMI, 1969]

Um 1900 entdeckten Schwammtaucher in einem antiken Schiffswrack vor der ionischen Insel Antikythera einen Mechanismus, der seiner Zeit um mehr als tausend Jahre voraus war. Fragmente des 2000 Jahre alten, heftig korrodierten Gerätes lassen sich im Archäologischen Nationalmuseum von Athen bewundern. Wahrscheinlich handelt es sich um eine astronomische Uhr von atemberaubender Präzision. Zahnräder und epizyklische Getriebe, anhand derer sich der Stand von Sonne, Mond und allen Planeten berechnen ließ. Die Existenz eines solchen analogen Computers aber setzt Wissen und Fertigkeiten voraus, die den damaligen Menschen eigentlich niemand zugestehen will. Es ist, um ein Zitat von H. P. Lovecraft oder auch Metallica zu verwenden, »the thing that should not be«. Der »Mechanismus von Antikythera« kommt mir immer in den Sinn, wenn ich »More« höre.

Unter zeitgenössischen Geschmackswächtern hat sich die Ansicht durchgesetzt, Pink Floyd für ihre späteren Platten als Produzenten von psychedelischem Pomp abzutun. Maximal findet sich ein Bescheidwisser, der dann den Finger hebt und einwirft: »Die waren gut, solange Syd Barrett noch dabei war!« Beide Ansichten haben ihre perspektivische Berechtigung. Zusammen ergeben sie aber einen toten Winkel von 1968 bis 1970. In die Zeit zwischen Barrett und Pomp fallen allerlei Experimente und Auftragsarbeiten, von »A Saucerful Of Secrets« bis »Ummagumma«. Und auf einer dieser vergessenen Platten, um auch mal eine Ansicht zu Gehör zu bringen, haben Pink Floyd ganz beiläufig den Heavy Metal erfunden.

»More« war der Soundtrack zum gleichnamigen Film von Barbet Schroeder und aus Sicht der Plattenfirma ein Projekt, bei dem Pink Floyd absolut freie Hand hatten. Beim ersten Hören – und verglichen mit der obsessiven Homogenität späterer Alben – klingt »More« wie eine lockere Ansammlung zerstreuter Skizzen, die man auch hätte verwerfen können. Beim zweiten Hören fällt auf, dass beinahe jede einzelne dieser Skizzen eine Suchbewegung ist. Avantgarde, von der damals aktuellen »musique concrète« (»Quicksilver«) über flirrenden Proto-Ambient (»Main Theme«) und pulsierenden Proto-Krautrock (»Up The Khyber«) bis zu pastoralem Proto-Freakfolk (»Cirrus Minor«). Spätestens beim dritten Hören leuchtet ein, dass alle diese Entwürfe im Grunde nur den Schlamm bilden, in dem der korrodierte Proto-Metal von »The Nile Song« und »Ibiza Bar« erhalten ist.

Denn Schlamm, »sludge«, ist das entscheidende Stichwort. Okay, in »Boris The Spider« von The Who hört man 1966 erstmals den Growl, und der harte Rock’n’Roll von »Helter Skelter« erschien nur wenige Monate zuvor. Andere Anwärter auf den Titel »Erster Metal-Song aller Zeiten« erschienen entweder später (»Black Sabbath«, 1970) oder entfalteten ihre einschlägigen Qualitäten nur auf der Bühne – wie »Dazed And Confused« von Led Zeppelin oder »Wring That Neck« von Deep Purple. Die identischen Brüder »The Nile Song« und »Ibiza Bar« dagegen klingen schon auf Platte, wie sie gemeint sind – gemein. Niemandem würde auffallen, fänden sich »Ibiza Bar« und der noch einen Tick kompromisslosere »The Nile Song« auf einem Album von Mastodon, den Melvins oder Voivod.

Beide Titel geschrieben hat Roger Waters, vorangetrieben werden sie von seinem in Moll abrollenden Bass und dem wuchtig polternden Schlagzeuggeröll von Nick Mason. Beherrscht aber werden beide Titel von David Gilmour, der mehrere Spuren seiner Fender Stratocaster zu hohen und immer höheren Gebirgen auftürmt und sich in dessen Schluchten heiser die Seele aus dem Leib brüllt. Dieses Zwillingsgeschütz aus »The Nile Song« und »Ibiza Bar« ist nicht einfach nur ein Vorläufer, der mit gutem Willen bereits Kommendes erahnen lässt. Es ist Sludge Metal »avant la lettre« und in Vollendung, the thing that should not be.

BLACK SABBATH

Black Sabbath

Wenzel Storch

[Vertigo, 1970]

Wir schreiben das Jahr 1972. Die Enterprise schwebt mit ihrer 430 Mann starken Besatzung erstmals über die Schulhöfe, und die Ponderosa wird um einen Esser ärmer: Hoss stirbt an einer Lungenembolie. Der Steinkauz wird Vogel des Jahres. Zu jener Zeit lebten wir glücklich und zufrieden hinterm römisch-katholischen Mond. Bis sich eines Tages – ich war gerade elf dreiviertel – das Tor zu einer besseren Welt auftat. Wenn auch nur einen Spalt breit …

Einmal im Jahr freuen sich die Kinder der Ungläubigen auf den Weihnachtsmann. Der hatte bei uns nichts verloren. Wir warteten mit glühenden Bäckchen auf das Christkind, das am Heiligen Abend seine milden Gaben – frische Unterhosen und Strümpfe, das eine und andere Spielzeug und Teller voller Pfeffernüsse – unter den Tannenbaum legte. Zum Dank wurde stundenlang geflötet, denn meine Eltern hatten, wie alle Christeneltern, einen Flötenfimmel.

Das Christkind kam hereingeflogen und brachte einen festlich verpackten Kofferplattenspieler. Dazu legte es eine Schallplatte auf den Gabentisch. Ich war baff. Hatte es sich durch die Worte auf meinem Wunschzettel foppen lassen? Und bei Black Sabbath an das dritte Gebot, an Opfertisch und Liturgie, gedacht? Konnte das Christkind etwa gar kein richtiges Englisch?

Auf alle Fälle war ich ab dem 24. Dezember 1972 im Besitz einer Black Sabbath-LP. Dachte ich zumindest, als ich die kostbare Schallplatte wie eine Hostie ins Kinderzimmer trug. Hören durfte ich sie am Heiligabend noch nicht, denn morgen, hieß es, sei auch noch ein Tag.

Am ersten Feiertag legte ich die schwarze Hostie auf den Plattenteller. Bis zum Mittagessen hatte ich beide Seiten bestimmt fünfmal durchgehört. Als ich nach dem Pudding zurück ins Kinderzimmer stürmte, waren Platte und Plattenspieler verschwunden. Ich suchte wie verrückt und bald konnte es keinen Zweifel mehr geben: Ich war bestohlen worden. Wie sich herausstellte, von den eigenen Eltern.

Kein Wunder, dass auch ich bald anfing zu klauen. Nachdem es mir gelungen war, alle elf »Asterix«-Hefte auf einen Rutsch unter den Anorak zu schieben, wurde ich übermütig. »Pop«- und »Popfoto« – sündhaft teure Musikmagazine, die in ihrem Inneren vielfarbige Riesenposter bargen – mopste ich nun regelmäßig und eines Tages, ich war inzwischen zwölf, passierte es: Eine verschrumpelte Oma hatte mich ins Auge gefasst und begann laut zu kreischen.

Welche Schmach. Ausgerechnet mit »Popfoto« mussten sie mich erwischen. Denn »Popfoto« war nicht halb so gut wie »Pop«, da waren viel zu viele Schlagersänger drin, Spastis wie Bernd Clüver und Jürgen Marcus. Der Kassierer kam angerannt und nahm mich, gemeinsam mit der Alten, ins Kreuzverhör. Schnell wurde klar: Schlimmer als das Delikt war der Umstand, was ich hatte klauen wollen. Ein Schmuddelheft – voll mit langhaarigen Männern.

Ein Bild nach dem anderen wurde mir unter die Nase gehalten: Bäh. Ob ich später auch mal so rumlaufen wolle? Igitt. Vor Schreck fing ich an, mir in die Hose zu pissen. Wer’s nicht selber erlebt hat, dem sei gesagt: Die Situation ist – von außen betrachtet – heiter, aber man kriegt das Gesicht dazu nicht hin. Still und leise lief die Pisse das Hosenbein hinunter.

Noch im selben Jahr stieg ich von »Pop« und »Popfoto« auf »Sounds« um – höchste Zeit, schließlich kam ich nun bald in die Mittelstufe. Hier erfuhr ich zu meinem Befremden, dass es sich bei Ozzy Osbourne, der damals noch treudeutsch »Ossie Osborne« hieß, um einen »Sänger ohne Kompetenz und Format« handele. Und bei Black Sabbath um »eine von den vielen bösen englischen Gruppen, die eine Menge unverdauten harten Blues und schwere, tausendmal gehörte Gitarrenriffs in den Raum schmeißen, um die Teenager zum Schwitzen zu bringen.«

Hin und wieder kaufte ich mir noch heimlich – nur so aus Scheiß – die neue »Pop«. Und so bin ich noch heute im Besitz der beiden »Farb-Super-Poster«, die sich, dreigefaltet und zum Herausnehmen, kurz vor meinem zwölften und unmittelbar nach meinem dreizehnten Geburtstag in der Heftmitte fanden und die Ozzy und seine Kollegen, von bunten Scheinwerfern grell bestrahlt, bei der Arbeit zeigen. Und die noch heute, im Wechsel mit antiken Papst-, Rennauto- oder Tierpostern, gelegentlich über meinem Bett hängen.

BLACK SABBATH

Paranoid

Carsten Klook

[Vertigo, 1970]

Es war der Konfirmandenunterricht, der das schwere Kreuz mit sich brachte, ein Jugendlicher zu sein. Anno 1974. Vier Jahre zu spät. Aufgeplatzte Kastanien lagen auf dem Weg, der mich zur Kirche führte, besser gesagt zum Pfarrhaus, einem schmucklosen Haus der Gemeinde. Mir war die Religion egal, ich war nur wegen des Geldes dabei, das es zur Konfirmation von den Verwandten gab. Das sollte sich später ändern. Ich wollte mir einen Fernseher kaufen, damit ich selbst bestimmen konnte, was ich sehen mochte.

Ein Kreuz aus schwerem Eisen schlug Alarm. Das legte sich auf die öden, langen Nachmittage, derer es in den 70ern so viele gab. Der monotone Ablauf des Daseins war dankbar für jede Abwechslung. Und erst recht dieser Klang von monolithischer Schwere. Ich hörte Black Sabbath vier Jahre nach dem Erscheinen ihres zweiten Albums.

Das Cover zeugte von Panik: Jemand, der im Wald in einer psychischen Extremsituation auf der Flucht war oder jemanden jagte, das erzeugte Aufmerksamkeit. Mit Schild und Schwert und Helm. Wer fühlte sich nicht gejagt oder war hinter jemandem her?! Mir wurde immer ein wenig schlecht, wenn ich das Album hörte. Irgendetwas mürbemachendes ging von den Songs aus. Es war wie der Konfer-Unterricht, der auch so zäh an den Grundfesten des Seins rührte. Warum trug dieser Ozzy ein Kreuz um den Hals?

Der Konfer-Raum, der den zukünftigen Konfirmanden an der Kirchsteinbeker Kirche zugeteilt ist, in der so manches Flaschen- und Aknedrehen, manch seltsame Fete ihren Ausgangspunkt hatte, er erscheint bei der Musik von Black Sabbaths »Planet Caravan« als schwebender Mond-Krater im interstellaren Kräftefeld. Die Töne fliegen schaumkissenartig durchs All, riesige Marshmellows, waldmeistergrün und ferkelrosa. Die Band hat an den Füßen Wah-Wah-Pedale montiert und geht, Big Muff!, auf großem Pedalweg durch die Milchstraße. Auf den bunten Sitzkissen der Kirchengemeinde jonglieren die Konfirmanden durch den sonnenlos-schwarzen Weltall-Metall-Nachmittag. Der »Planet Caravan« als »Die Reise nach Jerusalem« – nur ohne Stühle. Diese weichgewaberte Gitarre, dieses Kuscheln an Sound ist von Welt, aber von welcher? Das traut man den Schwermetallern gar nicht zu … Das ist ein Jahrhundert-Song, der nie aufhören darf.

Und dann: Musik wie langsam kriechender, dickflüssiger Schleim: »War Pigs« ist ein Anti-Kriegs-Song. Wer den Sound einmal gehört hat, wird ihn nie wieder los.

»Paranoid« kicks ass, der Klassiker schlechthin. Fehlte auf keiner Fete.

Brachial und simpel kommt er angestampft, der »Iron Man«. Der Song tritt ein für das Recht, stumpfsinnig sein zu dürfen. In der Mitte des Songs gibt es eine Beschleunigung, die aus dem tonnenschweren Rhythmus ausbricht, da kommt Schwung auf. Auf dem Album wimmelt es von Versatzstücken, die ein ganzes Genre begründet haben und von Nachfolger-Bands zitiert wurden.

Das Weltuntergangsszenario »Electric Funeral« ist heavy und schleppend, gute Laune klingt anders, die wäre angesichts des Themas aber auch unpassend.

Der Anti-Drogen-Song »Hand Of Doom« zeigt Ozzy von seiner pädagogischen Seite, doch doch.

Das Instrumental »Rat Salad« nimmt mächtig Fahrt auf und ist nicht so schwer bekömmlich, wie der Titel vermuten lässt. Das integrierte Schlagzeug-Solo klingt allerdings ziemlich holprig.

»Fairies Wear Boots« lockert die Schwere etwas auf. Ozzy will uns erzählen, dass er gesehen hat – mit seinen eigenen Augen –, dass Feen Stiefel tragen. Er versichert uns, dass wir ihm glauben sollen. Mit seiner Beobachtung landet Ozzy schließlich beim Arzt, zu viel geraucht, zu viele Trips. Ach so.

LUCIFER’S FRIEND

Lucifer’s Friend

Uwe Kalwar

[Philips, 1970]

Es war wie eine Offenbarung, dieser Schrei, die Hornfanfare und ab rockte der Beginner »Ride The Sky«. »Aaaaaaahhhhhhhaaaaa, tonight I’ll be riding the sky«. Was für ein Debüt, ein Hammersong. Eine deutsche Band mit englischem Sänger und diesem harten Sound? Wir waren in der Clique um die 15 Jahre und stolz wie Oskar auf diese Band namens Lucifer’s Friend. Led Zeppelins »Good Times, Bad Times« hatte uns als erster Song elektrisiert. Dann kamen diese Schwarzmattenträger von Black Sabbath. Ihre Riffs waren zum Niederknien. »Iron Man«, aus der schwermetallischen Hölle auf den Party-Dachboden. Die wachsenden Haare wurden schwer durchgeschüttelt, die Hände griffen in die imaginären Saiten. Das Wort Luftgitarre war noch unbekannt. Ja schwer, heavy, sollte es sein, metallschwere Riffs und ein geradeaus gespieltes Schlagzeug. Nicht so ein aufgezogenes Klapperäffchen wie Keith Moon bei The Who, nein, straighte Schlagwerker wie John Bonham und Ian Paice waren das Maß aller Dinge. Oben in der Dachmansarde vom kleinen Klausi war unsere Hörwelt, Deep Purple »In Rock«, Led Zeppelin und Black Sabbath wurden rauf und runter gespielt. Und nun hielten wir ein Cover mit einem Ganoven und einem Kleinwüchsigen in der Hand: die Erste von Lucifer’s Friend. Play it loud. Welch druckvoller Sound, diese kraftstrotzende Schweineorgel und die klaren Riffs, dazu ein anderer Ian Gillan in den Höhen namens John Lawton. Das war eine internationale Produktion! Die konnte sich weltweit hören lassen. Wir waren begeistert von dieser Hamburger Band, die so vieles zusammenbrachte, was die anderen drei Großen auch hatten. Dazu noch ein paar Falsettchoräle, von Uriah Heep geliehen. Lucifer’s Friend kamen nun als vierte Band auf unseren Heavy-Rock-Altar. Keine andere bundesdeutsche Band war zu dieser Zeit härter. »Come take my hand, I’m Lucifer’s Friend«.

Die Band kam unter Beobachtung. Wir suchten nach Infos, nach Nachrichten. Wer sind diese Musiker, wo spielten sie vorher, die Herren Hesslein, Horns, Hecht und Rietenbach? Ah, bei den German Bonds. Zu dieser Zeit kam »Riebes Fachblatt« auf den Markt. Ein kleines, sehr einfach gestaltetes DIN A5-Infoblättchen für »Musiker, Roadies, Veranstalter, Produzenten und alle, die dazugehören«, das über Musikinstrumente und Equipment informierte. Es lag in den Schallplattengeschäften und hatte auch Nachrichten parat von Tourterminen und Bandbesetzungen. Quasi die »Gala« für Mucker und Musikenthusiasten. Aus der Erinnerung: »Epitaph ziehen aufs Land auf einen Bauernhof«, das machten damals sehr viele Bands. Oder: »Scorpions-Gitarrist Michael Schenker wird neuer Gitarrist bei UFO«. Hey, ein deutscher Rockgitarrist in einer englischen Band? Welch eine Nachricht, ein Ritterschlag für die deutsche Rockszene, fanden wir. Oder: »Querflötist Friedemann Josch verlässt die Mainzer Band Unterrock und schließt sich Missus Beastly an«. Auch eine Nachricht mit weitgehenden Folgen, aber das ist eine andere Geschichte. Über Budgets und Plattenverträge wurde auch kurz genachrichtet. So wechselten Lucifer’s Friend für die zweite LP die Plattenfirma. Es ging von Philips zu Vertigo, und sie erhielten, laut »Riebe«, ein beachtliches Budget für die Produktion. LPs waren teuer im Jahr 1971, 19 Mark, für Schüler eine Menge Holz. Vor einem eventuellen Kauf wurde die LP durchgehört. Manche Schallplattengeschäfte hatten sensationelle Hörkabinen, die Jüngeren mögen sich diese Konstruktionen von den Älteren erklären lassen. Sehr gute, gute und schlechte Stücke einer LP wurden durchgezählt, und dann musste man abwägen, ob sich ein Kauf überhaupt lohnt.

Womit wir beim Zweitwerk »Where The Groupies Killed The Blues« wären. Das waren nicht mehr »unsere« Lucifer’s Friend. Zuviel Experiment und dies und das, zuwenig harter Hardrock. Die Band wurde in den Folgejahren zum Chamäleon der Stile. Sie konnten alles spielen und spielten es auch, und das war wohl der Grund für den fehlenden Erfolg. Vielleicht hatten sie aber auch zu viele Einflüsterer. »I’m Just A Rock & Roll Singer«, das dritte Album, kommt mit gospeligem Backgroundgesang und Bläsersätzen daher, und das vierte, »Banquet« von 1974, startet wie ein Santana-Aufguss von »Oyo como va«. Doch da waren wir schon längst weggeritten.

JETHRO TULL

Aqualung

André Buron

[Chrysalis, 1971]

»The flute is a heavy metal instrument«, nun ja, da muss man erst mal drauf kommen. Es war das Plattenlabel Chrysalis, das diese Erkenntnis im Rahmen einer ganzseitigen Anzeige im »Billboard«-Magazin unter die Leute brachte, um seiner erfolgreichsten Band zum Gewinn des ersten Grammys in der Kategorie »Best Hardrock/Metal Performance« im Februar 1989 zu gratulieren. Damit wäre schon mal geklärt, dass Ian Anderson und seine Musiker irgendwie auch Metal sind. Die Auszeichnung wurde in Fachkreisen allerdings durchaus kontrovers diskutiert, zumal Metallica mit »… And Justice For All« zwar nominiert waren, aber gegenüber Tulls Spätwerk »Crest Of A Knave« den Kürzeren zogen. Zur Verleihung war die Band erst gar nicht angereist, man rechnete nicht mit einem Sieg …

Ganz so absurd, wie die Sache scheint, ist sie allerdings nicht. Nach ihrem relativ bluesigen Debütalbum »This Was« änderten sich die Dinge bei Jethro Tull schnell. Co-Chef Mick Abrahams verlor den internen Machtkampf gegen Alpha-Anderson und suchte das Weite. Das anschließende Gitarristen-Casting gewann der noch völlig unbekannte Tony Iommi. Als Belohnung durfte der neue Mann mit der vor dem Durchbruch stehenden Band im Dezember 1968 einen ziemlich lustigen Auftritt im »Rock and Roll Circus« der Rolling Stones absolvieren. Ohne Gitarrenkabel und mit tief ins Gesicht gezogenem Hut lief die Zusammenarbeit schon an dieser Stelle nicht so richtig rund. Das diktatorische Regime Andersons einerseits und die fehlende Fingerfertigkeit Iommis andererseits führten dann auch dazu, dass der Job schon bald wieder zu haben war. Während der Entlassene mutmaßlich in eine schwere Depression hineinschlidderte und Trost bei seinen alten Kumpels suchte, um mit ihnen schließlich die dunkle Zeit durch die Gründung von Black Sabbath zu verarbeiten, machte Anderson einen guten Fang. Martin Lancelot Barre hieß der Nachfolger und fortan sollten die von ihm an der Gitarre markant gesetzten Riffs zu einem charakteristischen Merkmal vieler Jethro-Tull-Songs werden – gut zu hören auf dem vierten Album »Aqualung«. Das im März 1971 erschienene Meisterwerk dreht sich um Gott und die Welt, erzählt die Geschichten einiger seltsamer Gestalten und versammelt neben kleinen Akustikperlen die wichtigsten Stücke Ian Andersons. Und die sind nahezu alle von der Gitarre Martin Barres mitgeprägt. Das Titelstück eröffnet die A-Seite und kommt genau wie sein Pendant »My God« auf der B-Seite etwas vertrackt daher, akustische Passagen und Hardrock-Elemente halten sich die Waage. Gleiches gilt auch für das finale »Wind up«. Straighter fallen das schwer pumpende »Hymn 43«, die Tull-Erkennungsmelodie »Locomotive Breath« sowie das gerne mal im Schatten der anderen Knaller übersehene »Cross-Eyed Mary« aus. Die Qualität dieses Songs kennen auch die Nachgeborenen. Als B-Seite von »The Trooper« veröffentlichten Iron Maiden 1983 eine Version, die ziemlich werktreu ausfiel und nur als Verneigung vor dem Original verstanden werden kann. Und die Flöte? Spielt Ian Anderson heute immer noch, allerdings ohne Jethro Tull und seinen Gitarristen Martin Barre. Der tingelt seit ein paar Jahren durch kleine Clubs auf der ganzen Welt und gibt ziemlich harte Shows.

URIAH HEEP

Look At Yourself

Thorsten Hindrichs

[Bronze, 1971]

Eine meiner ersten Platten überhaupt war der 1981 von der Sparkasse herausgegebene Sampler »I Like No. 1 Oldies«. »12 SUPERHITS in ungekürzter Originalfassung« für schlappe fünf Mark waren für mich, der ich gerade erst begonnen hatte, mich in der Welt des Rock zu orientieren, sowas wie der Jackpot. Nur »Lady In Black« fand ich damals schon Scheiße (und »Lola« von den Kinks, das tut hier aber nichts zur Sache). Allerdings stand auch das Folgende auf dem Cover: »Uriah Heep galt 1970 als eine der lautesten und härtesten Gruppen der Welt«, und weiter: »Gegen diesen aggressiven Stil tendierte … Ken Hensley mehr zu leiseren und melodischen Tönen hin«. Letzteres ist, wie ich inzwischen weiß, zwar vollkommen falsch, aber »laut« und »hart« hatten mein Interesse sofort geweckt.

Ich besorgte mir umgehend »… Very ’Eavy … Very ’Umble«, die erste Platte von Uriah Heep, die ich für den Anfang schon mal ganz okay fand, »Salisbury« ließ ich aus (wegen »Lady In Black«) und legte stattdessen mit der »Look At Yourself« nach. Was für eine (für damalige Verhältnisse) Offenbarung in Sachen Lautstärke und Härte! Schon der Titeltrack brachte meinen Kinderzimmerplattenspieler umgehend an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Ken Hensleys Hammondorgel-Riffs, von Gitarre und Bass gedoppelt, das treibende Schlagzeug, der engelsgleiche Satzgesang und gegen Ende hin dann noch jede Menge Percussions zusätzlich (die übrigens von Osibisa beigesteuert wurden), »Look At Yourself« ist ein einziges Brett. Ähnlich fett scheint es im ersten Moment mit »I Wanna Be Free« weiterzugehen, das mit brachialen Powerchords beginnt, dessen erste Strophe dann aber zunächst vergleichsweise zurückgenommen klingt, ehe der Song sich ab der zweiten Strophe zu einer wesentlich besseren Version von »Gypsy« (vom ersten Album) entwickelt.

Dass auf der A-Seite der Platte nur drei Songs sind, hängt naheliegenderweise damit zusammen, dass alleine »July Morning« schon mehr als zehn Minuten dauert, in denen so ziemlich das komplette Soundrepertoire der Rockjahre um 1970 ausgebreitet wird. Erinnert die erste Minute noch sehr deutlich an Joe Cockers »With A Little Help«, geht’s danach mit einer reichlich unverblümten Anverwandlung von »Child In Time« weiter. Allerdings ist Mick Box halt nicht Ritchie Blackmore, sodass Ken Hensley sich ganz und gar auf seine Hammond verlassen muss. Deep Purple (MK II) als Referenzpunkt ist wohl ohnehin das große Problem der frühen Uriah Heep. Ken Hensley ist mindestens genauso begabt wie Jon Lord, hat aber gänzlich anderes Personal zur Verfügung, sodass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sich trotz aller klanglichen Verweise gleichzeitig von Deep Purple abzusetzen, indem er (wie z. B. in »July Morning«) anfängt, mit Klanggestaltung zu experimentieren: Nicht nur, dass sich während der letzten vier Minuten des Songs Manfred Mann als Gaststar immer exzessiver an seinem Moog austoben darf, gegen Ende wird mit Links-Rechts-Stereophonie gespielt, dass es – jedenfalls für Soundfreaks wie mich – ein Riesenspaß ist.

»Tears In My Eyes« als Opener der B-Seite ist in dieser Hinsicht geradezu ein Best of aller Klang- und Stilspielereien der ersten Seite: fettes Anfangsriff, Slide-Gitarre, ein Beat, der nach vorne geht, jede Menge Moog, Panning-Effekte – und ein Slide-Gitarrensolo am Ende, das derart steil geht, dass wer meinen könnte, Led Zeppelin hätte sich mit den Allman Brothers verbündet. »Shadows Of Grief« macht die musikalische Auseinandersetzung mit Deep Purple mehr als deutlich; nur dass Mick Box halt nicht … Trotzdem oder vielleicht gerade drum ist das vermutlich der zweitbeste Purple-Song, den Deep Purple nie, und der beste Song, den Uriah Heep je geschrieben haben. »What Should Be Done« klingt arg nach Psychedelic-Musical und ist von daher wohl der Tiefpunkt der Platte, aber immerhin nicht richtig peinlich: »It felt good that way and seemed to be what we needed« heißt es auf dem Backcover. Nun gut, sei’s drum, nach dem ersten Durchhören der Platte wusste ich ja, was danach kommt. »Love Machine« ist der (jetzt wirklich) beste Deep-Purple-Song, den Deep Purple nie geschrieben haben und härter und lauter als alles, was Blackmore und Co. bis dahin abgeliefert hatten; dichter im Mix, mit einer schweinigeren Schweineorgel als Jon Lord und immer wieder dieser endgeilen Slide-Gitarre. Weiter nach vorne ging um 1971 kein anderer Song.

»Paranoid« sei das für die Entwicklung des Metal einflussreichste Album überhaupt, steht so bei Wikipedia und auch sonstwo immer mal wieder. Ich werde den Teufel tun und so weit gehen zu behaupten, das wäre Quatsch, aber zumindest in Sachen Soundbrettqualität, soweit wage ich mich dann doch mal vor, hat Uriah Heep mit »Look At Yourself« Black Sabbath damals (!) um Längen geschlagen. Und wieso das Album in allen einschlägigen Prog-Rock-Publikationen trotz aller Song- und Klangtüfteleien überhaupt gar nicht vorkommt, verstehe ich erst recht nicht.

Klar, eigentlich gibt es kaum eine peinlichere Band als Uriah Heep. »Aah ha ha haha haa haha haa« kann vermutlich seit spätestens 1977 niemand mehr hören, geschenkt, müssen wir gar nicht drüber reden, aber hey, bleiben wir doch bitte fair: »Look At Yourself« ist das am meisten unterschätzte Album der Metal-Geschichte, hört’s euch wirklich mal an!

SLADE

Slade Alive!

Wolfgang Weber

[Polydor, 1972]

Schon als Kind hatte ich täglich Kontakt zu Kleinkriminellen. Nicht, weil ich in einer Familie mit zweifelhaftem Ruf aufwuchs, sondern weil meine Eltern ein Heim für junge Männer leiteten, die man auf Bewährung aus dem Knast entlassen hatte. Die »Probanden«, wie wir sie damals nannten, entstammten meist dem Drogenmilieu, was wir Kinder irgendwie spannend fanden. Sie hatten lange Haare und zauselige Bärte und verbreiteten eine einzigartige Duftmischung aus Bier, Zigarettenrauch (Schwarzer Krauser) und Schweißfüßen. Eines Tages Anfang der 70er, ich war 14 Jahre alt, kam ich von der Schule nach Hause, ich hatte mir soeben noch bei »Radio Beck« für 5 Mark die Single »Coz I Luv You« von Slade gekauft. An der Haustür traf ich Josef, einen der Probanden. Er hatte sich gerade im Tante-Emma-Laden Bier geholt. »Sieh mal, was ich habe«, sagte ich und zeigte ihm stolz das Cover meiner nagelneuen Platte. »Slade«, sagte er. »Die sind schwer in Ordnung.« Aber, so fügte er mit geheimnisvoller Miene hinzu, er könne mir da etwas anderes von Slade vorspielen, das noch weitaus besser sei als diese Single. Ob ich das mal hören wolle? »Klar«, sagte ich, und so gingen wir gemeinsam hoch auf sein mit Postern tapeziertes, penetrant müffelndes Zimmer. Er zeigte mir das Cover einer LP, es war rot und schwarz und sah für mich irgendwie furchterregend aus. »Das sind Slade live«, sagte er. »Das haut dich um.«

Mit der rechten Hand drehte er sich eine Kippe, während er mit der linken die Scheibe auf den Plattenteller legte. »Du musst das sehr laut hören«, murmelte er – eine Sekunde später begann das Inferno. Aus den Boxen dröhnte in ohrenbetäubender Lautstärke ein klopfendes Geräusch, als würde ein verrückt gewordener Gefangener immer wieder in Todesangst mit der Faust gegen eine Wand hämmern. Begleitet wurden die Schläge von einer krächzenden Stimme, die anscheinend um Hilfe rief. Das Ganze ging irgendwann in eine Art Lied über und erst viele Jahre später erfuhr ich, dass der erste Album-Song »Hear Me Calling« eigentlich gar nicht von Slade, sondern von Ten Years After stammte. Die nächsten Lieder kannte ich alle auch nicht, erst ganz am Ende gab’s noch eine Version von »Born To Be Wild«, das hatte ich schon mal in einer anderen, viel langweiligeren Fassung gehört. Da saß ich nun also in einer vollkommen verqualmten Bude mit einem vorbestraften, aber netten jungen Mann mit stolzen Koteletten, dessen Gesicht schwerste Unreinheiten aufwies und der sich eine Filterlose nach der anderen ansteckte, während er mittags um zwölf schon Bier aus der Flasche trank. Ein Stockwerk weiter unten kochte meine Mutter Blumenkohl mit Salzkartoffeln, hier oben in Josefs versiffter Bude tobte die Apokalypse. War das geil!

Rund 40 Jahre später flog ich nach Manchester, wo ich Noddy Holder, den krächzenden Sänger von Slade, interviewen durfte. Natürlich erzählte ich ihm meine Geschichte von »Slade Alive!« und fragte ihn auch, warum er beim Song »Darling Be Home Soon« so laut ins Mikrofon gerülpst hätte (was mich als Kind schwer beeindruckte). »Das war gar keine Absicht«, sagte Noddy und lachte ein schepperndes Lachen. »Das lag wohl daran, dass ich vor dem Konzert schon ein paar Bierchen gekippt hatte.« Das Schlimme sei nur, dass die Fans danach bei jedem Konzert diesen Rülpser von ihm erwarteten, und zwar immer beim Lied »Darling Be Home Soon«, und natürlich immer genau an der gleichen Stelle. »Ein paar Mal habe ich es noch gemacht, aber irgendwann übernahmen die Fans diesen Part.« Ich schaute ihn voller Bewunderung an und sagte: »Damals gab es den Begriff Heavy Metal ja noch gar nicht, aber eigentlich ist ›Slade Alive!‹ für mich das erste Heavy-Metal-Album der Welt.« Noddy, der mit seiner gelben Seniorenjacke wie ein schlitzohriger irischer Gutsherr wirkte, stutzte kurz, dann sagte er: »Yeah! So habe ich das noch gar nicht gesehen! Aber du hast Recht, Kumpel!« Und als er mir dann noch zum Abschied mit der Hand auf die Schulter klopfte, war das für mich wie ein Ritterschlag. Schade, dass ich das Josef nicht mehr erzählen konnte.

DEEP PURPLE

Made In Japan

André Buron

[Purple Rec., 1972]

Der Sommer 1985 war ein ganz besonderer. Ich hatte mein Sparkonto geplündert und zusammen mit sechs Freunden einen VW-Bus gekauft, um damit in den großen Ferien der Enge unseres Dorfes zu entfliehen. Wochenlang werkelten wir an dem T1, trieben uns auf Schrottplätzen herum, lackierten die Karosserie und klebten am Ende einen großen Gaston an den Bug, schließlich sollte es nach Frankreich gehen. Zehn Tage vor Schulende stand dann die Generalprobe für unseren Trip an: das Deep-Purple-Open-Air auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Die legendäre Mark II-Besetzung hatte im Jahr zuvor wieder zueinander gefunden und das gar nicht mal so üble Comeback-Album »Perfect Strangers« aufgenommen.

Eigentlich war ich Led-Zeppelin-Fan, zumindest offiziell, was an meinem drei Jahre älteren Freund Thomas lag. Der nämlich galt als der allergrößte Deep-Purple-Spezialist zwischen Springe und Bennigsen und besaß neben den gängigen Alben ungefähr jede Platte, auf der aktive oder ehemalige Bandmitglieder jemals einen Ton hinterlassen hatten. Ich selbst fand Purple eigentlich auch super, musste mich aber irgendwie abgrenzen und wollte als Jüngerer natürlich meine Eigenständigkeit beweisen. So kam es schließlich dazu, dass ich nahezu jeden Pfennig meines Verdienstes als Zeitschriftenausträger in meine Led-Zeppelin-Sammlung steckte und bald mehr als 50 Bootlegs mit oft gleichen Songs in meist unterirdischer Soundqualität in meinem Zimmer stehen hatte. Dabei ging mir Robert Plants Geschreie gelegentlich doch auf den Keks, was ich mir natürlich nur schwer eingestand.

Auf Purple war ich bereits 1980 bei einer Schulfete gestoßen. Während ich still mein Schokokuss-Brötchen genoss, übten sich einige coole Oberstufler im exzessiven Ausdruckstanz. Dazu lief ein Song mit einem sehr prägnanten Intro. Irgendwo schnappte ich »Deep Purple« auf und am nächsten Tag nahm ich die Reise mit dem Zug nach Hannover auf mich und kaufte im Fachhandel »Die Schallplatte« das günstigste Purple-Album, das ich kriegen konnte. Das Cover zierte ein Gemälde von Hieronymus Bosch. Zu Hause war ich dann etwas enttäuscht, irgendwie klang das alles nicht schlecht, aber doch völlig anders als das, was ich in der Aula gehört hatte. Beim nächsten Versuch hatte ich mehr Glück. Statt 8,90 Mark gab ich diesmal 16,90 aus und bekam dafür gleich ein goldenes Doppelalbum. Und diese Investition sollte sich lohnen. »Made in Japan« wurde für die nächsten Jahre zum Soundtrack meiner Nachmittage. Wahrscheinlich kann sich auch meine Mutter noch heute gut an den immer wieder durchgenudelten Eröffnungsriff von »Smoke On The Water« erinnern, der in der Live-Version von Blackmore variiert – manche sagen auch verkackt – wird. Genauso wie an mein begleitendes Getrommel auf dem Fußboden zum Drum-Solo von Ian Paice in »The Mule«. Ziemlich genau neun Monate nach der Veröffentlichung des dritten Mark II-Albums »Machine Head« kamen die Aufnahmen aus Osaka und Tokio im Dezember 1972 heraus. Gegenüber den Studioeinspielungen legt die Band auf der Bühne noch mal eine Schippe drauf und gewinnt den Doppel-Live-Album-Vergleich gegen Led Zeppelins »The Song Remains The Same« haushoch. Purple befanden sich auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere. Besonders natürlich Ian Gillan, der Blackmore in »Strange Kind Of Woman« beeindruckend Paroli bieten kann und auch alle Höhen von »Child In Time« mit Leichtigkeit bewältigt, dem einzigen Song aus »Made In Japan«, der auf der Setlist in Nürnberg dann leider fehlte.

Meine Led-Zeppelin-Bootlegs verkaufte ich zwei Jahre später kurz vor dem Abitur. Von dem Geld schaffte ich einen Opel Kadett an und machte Urlaub in Italien. »Made In Japan« auf Tape half dabei, den Stau am Brenner zu überstehen.

IGGY AND THE STOOGES

Raw Power

Christof Meueler

[Columbia] 1973

»Die Stooges sind ein gottverdammtes Monster,

die fressen dich auf.«

Iggy Pop

»Heute sind sie eine der einflussreichsten Rock’n’Roll-Bands, 1973, als sie sich auflösten, waren sie Dreck.« So beginnt »Gimme Danger«, der Dokumentarfilm von Jim Jarmusch über die Stooges. »Gimme Danger« heißt das zweite Lied auf »Raw Power«, dem dritten Album der Band. Man sagt, diese Musik sei Urpunk. Aber das sagt man auch über die MC5 aus Detroit. Dabei hatten die nur ein Stück, das so klang: »Kick Out The Jams«. Das wiederum überzeugte Iggy Pop, Ron und Scott Asheton sofort, als sie es zum ersten Mal hörten: Es dröhnte durch die geschlossene Tür eines Clubs. Dann gingen sie rein und waren begeistert. Danach gründeten sie The Stooges, 1967 in Ann Arbor, einer Nachbarstadt von Detroit.

Ihre ersten drei Alben sind allesamt kanonisch. Jedes weist in eine andere Richtung: zum Protopunk (»The Stooges«, 1969), zum Noise (das wahnsinnige »Fun House«, 1970) und zum Hardrock (»Raw Power«, 1973). Die Lehre der Stooges ist allmächtig, weil sie wahr ist. Für Iggy Pop waren sie ein »niederträchtiges Pack, das gut miteinander umging« bzw. »wahre Kommunisten, die ihr Geld und ihr Essen teilten«. Lester Bangs fasste es so zusammen: »Alle haben eine coole Zeit und am Ende steht Befreiung.« Ihre Platten verkauften sich fast gar nicht. Als die Stooges schon hinüber waren und Iggy Pop jede Droge nahm, »die ihm in die Finger kam, vor allem Heroin«, wie Simon Reynolds in »Glam« schreibt, tauchte David Bowie aus England in den USA auf und wollte ihn zum Star machen. Ebenso wie Lou Reed, der Velvet Underground verlassen hatte. Aber vor allem sich selbst. Denn Bowie wollte die USA, den größten Musikmarkt der Welt, erobern.

Das war die Idee seines neuen Managers Tony Defries. Dessen Firma MainMan verordnete Bowie Glamrock, Science Fiction und sexuelle Ambivalenz. Für die dunklen Seiten des Lebens präsentierte er sich der Presse zusammen mit Lou Reed und Iggy Pop, den Underground-Helden aus USA. Und dann wurde seine »Ziggy Stardust«-Tournee 1972 ein Triumph. Im selben Jahr produzierte er im August in London »Transformer«, die beste Platte von Lou Reed. Einen Monat später war Iggy Pop dran. Der kam mit seinem Kumpel James Williamson, dem zweiten Gitarristen der Stooges. Auch er war voll drauf. In »Please Kill Me« beschreibt ihn Kathy, die jüngere Schwester der Ashetons, als »schwarze, sich herabsenkende Wolke«.

Die erste Entscheidung von Iggy und Williamson war: Die Asheton-Brüder sollten nachkommen. Denn in England hatten sie keine bessere Rhythmusgruppe auftreiben können. Ursprünglich hatte man bei MainMan gedacht, sie könnten sich die Musiker bei anderen Formationen, zum Beispiel bei Musikgruppen der Loony Left wie Third World War oder Edgar Broughton Band ausleihen. Doch Pop und Williamson winkten ab. Sie fanden an den Ashetons toll, dass sie »primitive Männer« waren, wie es Iggy in »Gimme Danger« ausdrückte. Und die freuten sich sehr, nach London zu kommen. Da hatten sie endlich wieder etwas zu tun.

Im Gegensatz zu David Bowie als Produzent. Der konnte sich auch in späteren Interviews nicht beruhigen, wie Iggy Pop das CBS-Studio in London benutzte: Von 24 Spuren brauchte er nur drei Stück: eine für die Band, eine für die Leadgitarre von James Williamson und eine für seine Vocals.

Aufgewachsen in einem Wohnwagen, war Iggy für Beschränkung. Auch die Lyrics seiner Songs sollten kurz sein, damit sie wirken. Das hatte er aus dem Kinderfernsehen der späten 1950er, wo es hieß: Briefe an den Sender dürften niemals länger sein als 25 Wörter, sonst würden sie nicht wahrgenommen.

Angeblich wurde »Raw Power« in wenigen Tagen aufgenommen. Bowie sollte die Platte mixen, doch ihm blieb nichts weiter zu tun, als ein bisschen die Lautstärke zu pegeln. Und auch das misslang: Die Platte hörte sich schon lange vor der Digitalisierung an wie eine schlechte MP3. Ein merkwürdig dumpfer Sound. Iggys Gesang und Williamson Gitarre laufen irgendwie neben der Musik, die sehr verwaschen wirkt. Die Drums sind noch wahrnehmbar, so als würde im Hintergrund jemand auf Blech prügeln, doch der Bass, den hier Ron Asheton spielt, ist verschollen. Angeblich war dieser Sound ein Kompromiss, da Tony Defries vom ursprünglichen Mix vollkommen angewidert gewesen sein soll.