Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie sehr prägen uns Herkunft und Kindheit? Gibt es ein zweites Leben über die alten Erfahrungen hinaus? Eine Spurensuche. Heinrich ist ein kreativer Kopf, erfolgreicher Architekt und Unternehmer. An seinem Zeichentisch entwickelt er zukunftsweisende Ideen. Er stammt aus schwierigen Verhältnissen: Als einziges Kind einer geschiedenen Frau und Angehöriger der deutschen Minderheit wächst er in einem Armutsviertel einer polnischen Kleinstadt auf. Als die Deutschen im Herbst 1939 einmarschieren, eröffnen sich dem Jugendlichen Aufstiegschancen, die im Kriegseinsatz und russischer Gefangenschaft enden. 1949 gelangt er nach Westdeutschland, wo er eine Familie gründet und ihm eine schwindelerregende Karriere gelingt. Seine ungeliebte Herkunft aber verfolgt ihn über seine Erfolge hinaus. Die Geschichte beginnt mit einem Unfall: Ein großer Spiegel geht zu Bruch. Kurz zuvor hatte der kleine Heinrich seine Zukunft darin erblickt, die nun verloren scheint. Es sei denn es gelänge, die Scherben wieder zu einem Ganzen zu fügen. Susanne Fritz verbindet Traum und Erinnerung, Chronik und Fiktion zu einer faszinierenden Spurensuche. Es geht um nichts weniger als um das Rätsel Mensch: Was können wir über den anderen wissen, was über uns selbst?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

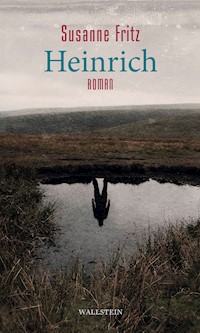

Susanne Fritz

Heinrich

Roman

Inhalt

Umschlag

Heinrich

Impressum

Für meinen Vater

Ich will den Wald vor dem Buch, das Wuchern der Blätter vor den Seiten, ich liebe die Schöpfung genauso wie das Geschaffene, nein, mehr.

Hélène Cixous

Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Jean-Luc Godard

Ein zweites Leben

Ich suche einen Mann, dessen Leben im Alter von dreiundzwanzig Jahren beginnt. Die Jahre davor sind verloren gegangen wie die wenigen Fotos, die es gegeben haben mag, vielleicht verbrannt, bis auf zwei. Das eine zeigt ihn unter hundert anderen beim Gauturnfest auf einer Wiese, das andere ist ein Porträt des minderjährigen Rekruten, aufgenommen in seinem Heimatort von einer Kamera, die oft letzte Bilder schoss.

Nach seiner Zeitrechnung fiele sein erster Geburtstag mit seinem vierundzwanzigsten zusammen, das Jahr eins seines zweiten Lebens erlebt er mit der körperlichen Reife eines Mittzwanzigers. Nicht dass er bis dahin nicht gelebt hätte, er hat viel erlebt, durch an Wunder grenzendes Glück überlebt, doch eine Erzählung wert ist es ihm nicht. Gilt es doch, ein neues Leben aufzubauen, das dem vorangegangenen, in das er geboren und geworfen wurde, in nichts gleichen soll. Ein Träumer ist er nicht, eher einer, der seinem Körper vertraut wie seinem Verstand. Das neue Dasein – er muss es aus der Luft greifen und mit eigener Kraft die Nägel einschlagen.

Dreiundzwanzig fehlende Jahre. Eine Leerstelle in Augenschein nehmen heißt Neuland betreten. In einer Schneelandschaft erste Spuren entdecken. Genauer hinsehen und immer weitere Anzeichen von Leben, Bewegungen, Prozessen erkennen. So suche ich diesen Mann, dessen Leben erst beginnt, als er die ersten Schritte in Freiheit unternimmt, sich erste Anzeichen einstellen, dass er vorankommen, dass er bestehen, es weit bringen wird. Aber weniger seine späteren Erfolge und Niederlagen, vielmehr die ausgeblendete, nicht erzählte Zeit zieht mich unwiderstehlich an.

Das Kind weckt meine Neugier. Den Jungen, der er war und der ihm keine Erinnerung wert ist, will ich kennenlernen. Wer ist dieser verschmähte Fünfjährige, herumstreunende Zehnjährige, rätselhafte Fünfzehnjährige? Wer ließ ihn derart im Stich, dass er sich selbst verstößt und verleugnet als Erwachsener?

Wir kennen uns länger, als meine Erinnerung reicht.

Als wir uns zum ersten Mal sehen, ist er achtunddreißig, nach seiner Zeitrechnung gerade fünfzehn, Vater von drei Kindern, und ich komme gerade auf die Welt. Er wüsste etwas über mich und meine frühesten Umstände zu berichten, kennt meine graue Vorzeit, an die ich mich selbst nicht erinnern kann. Haben wir die Schlüssel zur Existenz anderer in der Hand, sind wir aufeinander angewiesen, um uns aufzuschließen, zu erkennen? Der Mann, den ich suche, ist tot. Seine Schlüssel hat er mitgenommen.

Ich nenne ihn Heinrich.

Am Anfang seines zweiten Lebens bekommt Heinrich ein Tagebuch geschenkt. Er zögert, dann schreibt er: Es fällt mir unendlich schwer, die ersten Zeilen zu schreiben. Damit sind sie geschrieben. Dieses Buch, schreibt er, solle ihm ein treuer, verschwiegener Freund sein, ein unbestechlicher Spiegel, der Wahrheit und Offenheit von ihm einfordere. Nichts wolle er vor ihm verbergen. Wisse er denn, wie er wirklich aussehe, kannten andere sein wahres Gesicht? Nichts wolle er seinem papierenen Gegenüber verhüllen. Da bin ich, schreibt er, so sehe ich heute aus! In gleichmäßiger, sich stark nach rechts wie gegen kräftigen Wind neigenden Handschrift rekapituliert er die wichtigsten jüngsten Ereignisse, fasst zusammen. Stationen seines Berufsweges, bevorstehende und bestandene Prüfungen. Begegnungen mit Frauen, tiefe Beunruhigungen, Irritationen. Woran kann er erkennen, was ein aufrichtiges Gefühl ist, was nur Trieb, Leidenschaft? Er besucht eine Bibelstunde, hofft auf ein Zeichen.

Der Faschingsrummel findet ohne ihn statt. Ich hasse diese Spritzen und Narkosen, schreibt er, die raue Wirklichkeit ist mir lieber, auch wenn diese im Augenblick nicht sehr schön ist. Nach einem Kinobesuch bricht er zusammen.

Spiegel. Scherben.

Dem Stock des halb erblindeten Großvaters weicht er aus, er trifft anstelle des Übeltäters nur das Spiegelbild. Kurz bevor der Spiegel zu Bruch geht, sind beide darin zu sehen, der Alte und der Junge, der Stock und sein Ziel, die Strafe und die Schuld. Seine Zukunft erblickt der Junge in den Scherben – doch schnell zum See gelaufen, dem Alten hinterher, dem das Wasser schon bis zum Halse reicht. Vorübergehende Rettung des Lebensmüden, der kurz darauf eines natürlichen Todes stirbt, dicht gefolgt von seiner Frau.

Wie ein Riss sich weitet zum Bruch.

Wie dunkel der Flur ist ohne den Spiegel, den stillen Fänger des Lichts.

Wie plötzlich das Alter da ist.

Wie man sich aufrecht hält und plötzlich nicht mehr.

Wie der Junge plötzlich allein dasteht.

Wie er seine Geschicklichkeit bereut, auf die er jetzt angewiesen ist, mehr denn je.

Sein Unbehagen Spiegeln gegenüber ein Leben lang. Sich selbst nicht erkennen wollen, nicht erkennen können im gespiegelten Gegenüber. Sich kämmen, den Scheitel exakt ziehen mit gesenktem Kopf. Sich rasieren mit geschlossenen Augen, während die eine Hand den Apparat führt, überprüft die andere tastend den Erfolg.

Was wäre, wenn er dem Stock nicht ausgewichen, seiner Strafe nicht entgangen wäre? Er träumt davon, sieht die Splitter vom Boden zurück an die Wand fliegen und sich wieder zum Spiegel fügen. Neues Spiel, neues Glück! Wieder verfolgt ihn der Großvater, schwingt blind seinen Stock. Statt sich wegzuducken, bleibt der Junge stehen. Wild ist der Schmerz, doch der Spiegel bleibt heil. Und niemand will sich ertränken im See, und keine Beschwörungen und Versprechungen werden ausgestoßen, kein Lebensmüder wird gerettet, kein Schmerz sich erspart. Noch Jahrzehnte später taucht ein Blinder hinter ihm im Spiegel auf und fordert seinen Stock.

Immer wieder sieht Heinrich sein Gesicht zerspringen. Doch während er Schmerz erwartet, Blut, Geschrei, geschieht nichts und er bleibt heil. Der unzuverlässige, trügerische Augenschein, dagegen sein Körper, der sich elastisch über die Scherben beugt, seine warmen Hände, die sie sortieren und ordnen zu einer verheißungsvollen Vision … die sie sortieren und ordnen zu einer grotesken Karikatur … die sie sortieren und ordnen zu einem Bild strahlenden Erfolgs … die sie sortieren und ordnen zu einem Beispiel sinnloser Zerstörung … die sie sortieren und ordnen zu einem Selbstbildnis mit Tod … sie sortieren und ordnen …

Die Urszene (die der Spiegel einst schmucklos wiedergab) wird nie wieder erreicht.

Mit dem Bruch ist die alte Welt verschwunden und wir erinnern uns ab jetzt nur an Einzelteile, die meisten blass, wenige schärfer, manche von brennender Intensität.

Manche Dinge finden sich nicht wieder, so verzweifelt wir auch nach ihnen suchen. Vielleicht sehen wir ahnungslos an ihnen vorbei. Wir bilden uns ein, es wären die wesentlichen, wir würden ohne sie nie wieder froh. Als wären sie in unsichtbaren Ritzen vor unseren Füßen verschwunden, in der Zerstörungshitze verpufft. Als hätten sie die Seite noch vor uns gewechselt und erwarteten uns im Tod.

Mit dem Spiegel ist das Gedächtnis geborsten, es bewahrt den Anblick des Scherbenhaufens, lose Splitter und was in ihnen aufscheint. Es erinnert den Knall, das Klirren, Scheppern. Das das Gehör verletzende Geräusch aus Scherben, Besen, Kehrschaufel. Den schneidenden Ton des Schutts, der in den Eimer rutscht. Es erinnert einen jähen Bildwechsel. Die plötzlich entstandene Leerstelle, die etwas anderes zeigt als das Vertraute. Das freiliegende Holz hinter dem Spiegelglas. Seine Farbe, Maserung, ein alter Rest von Kleister, der das Glas einmal hielt. Ein Teilgesicht im verbliebenen Teilspiegel. Es erinnert vom Gesicht nur ein Auge oder einen Kopf ohne Stirn mit nur einem Ohr. Es erinnert die Dunkelheit hinter unseren Augen, als wir diese fest vor der Katastrophe verschließen, um uns ihr Bild nur umso gründlicher einzuprägen, es tiefer sickern zu lassen, am Lauf der Zeit und ihren vermeintlichen Heilkräften vorbei, in den duldsamen Körper.

Sehnsucht rückwärts, nach der heilen Welt vor ihrem Zerspringen. Der alte gekränkte Spiegel, der sich weiterhin mit Splittern hervortut. Das Konservative im Menschen. Sein ewiges Rückwärtsgehen in der Hoffnung, das Leben noch einmal vor sich zu haben. Diesmal mit Erfahrung gewappnet. Sich eines Tages zu entschuldigen, zu versöhnen. Sich endlich zu rächen. Irgendwann aus Liebe zu bleiben, aus Liebe zu gehen.

Wie frei kann ein Mensch sein von Nostalgie?

Dein Gesicht, ehe du ein Gesicht hattest?

Kein Spiegel hängt im luftleeren Raum.

Zurück auf Anfang: dem Stock nicht ausweichen, den Lauf der Dinge nicht stören. Hinhalten, aushalten. Die Ordnung Ordnung sein lassen – so wie er es später von seinen Kindern verlangt, sie am Schlafittchen packt. Ordnung muss sein. War Heinrich einst gerechter Strafe entgangen, seine Kinder entgehen ihr nicht.

Wie reagieren auf Schmerz, Scherben, Verlust? Sich aufrappeln, reparieren, wiederbeschaffen und so tun, als könnte ein Mensch von vorne beginnen? Oder sich das Unglück einverleiben, Katastrophe spielen und solange wüten, bis nichts mehr kaputtgehen kann?

Es ist nun gewiss richtig, dass der Lärm der Zerstörung, das Zerbrechen von Geschirr, das Klirren von Scheiben zur Freude daran ein Beträchtliches beträgt: Es sind die kräftigen Lebenslaute eines neuen Geschöpfes, die Schreie eines Neugeborenen. Dass es so leicht ist, sie hervorzurufen, steigert ihre Beliebtheit, alles schreit mit einem und den anderen mit, und das Klirren ist der Beifall der Dinge, sagt Canetti.

Die untergegangene Welt ist nicht die gelungenste aller Welten. Diese Entdeckung setzt ungeahnte Kräfte in ihm frei. Heinrich kann sich bessere Welten vorstellen und hat seine Rolle darin schon vor Augen. Jeder Bruch bringt Verbesserung. Nicht gleich und nicht auf Anhieb. Und nicht von selbst, ohne eigenes Zutun, ohne eine enorme Kraftanstrengung. Manchen Bruch führt er selbst herbei.

Bejahung der Krise, da auch das Glück eine Krise ist.

Tu, was du tust, sagt Heinrich. Und: Nie einen Weg wiederholen und nie denselben Weg zurückgehen. Als der Tod vor ihm steht, macht er einen Schritt auf ihn zu.

Stall. Trieb.

Die Pferde finden den Weg allein, der Bauer liegt hinten auf dem Wagen in einem warmen, duftenden Bett aus reifem Korn und träumt, eine goldene Ähre zwischen den Lippen. Oder es klebt, weniger poetisch und recht wahrscheinlich, eine erloschene Kippe im Mundwinkel des Ohnmächtigen, der im Übrigen auch nicht träumt. Die Träume hat er ertränkt, als Erstes die Träume! Und das Korn ist verkauft, das bisschen Geld vertrunken und die Bretter, auf denen er liegt, sind blank.

In der kleinen Stadt kennt man dieses Gespann, die durstigen Pferde, die es durch die Gassen ziehen, über Feldwege, durch den Regen, den Schlamm, im Winter über Eis und Schnee, über den neuerdings gepflasterten und mit Stromkabeln umspannten Marktplatz, wo es sonntags früh morgens auftaucht wie ein Geisterwagen aus dem Jenseits, während das Diesseits sich schwarz färbt, die Kirchgänger in ihrem dunklen Sonntagsstaat auf dem Weg zur heiligen Messe die Straßen bevölkern. Sie kennen den Schlafenden. Wie sollten sie ihn nicht kennen, den stattlichen Mühlbauern mit seinem altmodischen Kaiser-Wilhelm-Bart und seinen himmelblauen, stechenden Augen? Trabtrabtrabtrab, trottottottottott. Hoppla kommt, hier kommt Hoppla! Hoppla kommt mit leeren Taschen. Um sich geschmissen hat Hoppla mit dem Geld, dem bisschen sauer verdienten, hoppla, um genau das zu vergessen! Hat alle freigehalten, für wenige sorglose Stunden.

Eine tote Hand hängt über den Wagenrand, die keine Kälte fühlt und keinen Spott. Eine Hand ohne Auftrag, eine sinnlose Hand, die man abnehmen und an einen anderen Körper stecken könnte. Jetzt scheint sie zu winken. Fließt doch Blut durch ihre Adern, erwacht der Mensch zu neuem Leben? Aber warum sagt man zu neuem Leben, wo es doch das alte, gefürchtete Leben ist? Hoppla, hier komm ich!

Eine Weile schon stehen die Pferde im Hof, zu müde für einen weiteren Schritt. Der Junge besieht sich die tote Hand, ihre Härchen zittern und wiegen sich in seinem Atem. Er pustet sacht in den zarten Flaum, wie eben erst gesprossen aus den Ackerfurchen der väterlichen Hände. Haucht die Hand an, nichts, kein Lebenszeichen. Der Flaum ist ein Feld, in das der Wind fährt. Haucht nochmals. Die Mutter sieht es durchs Fenster. Atempause.

Vielleicht für immer? Wäre es nicht ein Bild des Friedens? Doch jedes Bild muss zerstört werden, will es leben. Sie zögert. Könnte ihn liegen lassen. Darf man das? Vielleicht erstickt er oder erfriert. Aber was würde dann aus ihr. Und dem Jungen. Auf dem halben Weg zu den Gänsen gibt sie sich einen Ruck, da hat er schon ein Auge auf.

So empfängt einen, was man zurücklässt, so schließt sich der Kreis auch in dieser Woche, und zwei Gänse suchen sich ihr Futter allein unter dem Schnee.

Mich hat er nie angerührt, erzählt Heinrich viel später, nicht weit vom Tod. Ihm habe sein Vater kein Haar gekrümmt, der Mutter schon. Er habe das Haar seiner Mutter geerbt. Sie hatte feines Haar. Nicht kraus, nicht gelockt. Glattes, dünnes, kraftloses Haar. Kein blondes, kein dunkles, schlicht bräunliches Haar. Haar, das nicht schmückt und nicht schmeichelt. Das nicht ablenkt von ihrem freudlosen Gesicht, den hervorstehenden hohen Wangenknochen, den zusammengepressten Lippen, ihren dunklen, misstrauischen Augen. Haar, das sich kaum in Form bringen lässt und niemals auf Dauer. Das sie straff aus dem Gesicht kämmt und am Hinterkopf zu einem dünnen Zopf flicht, einrollt und feststeckt. Meist trägt sie ein Kopftuch darüber. Es ist immer staubig auf einem Bauernhof, im Stall, in der Scheune. Immer fliegt etwas durch die Luft auf dem Feld, im Wald. Und in der Suppe möchte man ihr Haar nicht finden. Sonst hätte er es ihr gekrümmt.

Was tat er ihr an? Brüllte er? Beleidigte er sie? Schau dich an. Da vergeht es einem. War bei der Heirat Liebe im Spiel? Eine große, unbeirrbare Liebe oder eine Liebe, die gerade ausreicht bis zum Ja-Wort? Beruhte ihre Ehe auf Vernunft?

Sprang er ihr mit bloßen Händen an den Hals? Würgte er sie? Ohrfeigte er sie? Zog er den Gürtel? Griff zum Ochsenziemer? Schlug sie? Stieß er sie? Drückte sie an die Wand? Warf sie zu Boden? Was tat er, wenn sie am Boden lag? Trat er sie? Schrie er, sie solle aufstehen, und sie stand wieder auf? Warf er sich über sie? Und der Junge sieht noch die Augen der Mutter, den Rücken des Vaters, das verrutschte Kopftuch, das arme Haar. Schmiss der Vater manchmal mit Gegenständen nach ihr? Mit dem, was er gerade in der Hand hielt? Mit dem Krug? Mit dem Schuh? Mit dem Spaten, der Mistgabel?

Er kann sich nicht erinnern. Zu ihm sei er lieb gewesen, glaube er. Doch all das sei lange her. Unglaublich lange her. Hatte er einen Vater? Jeder hat einen Vater, auch du, Heinrich. Mag sein. Wie hieß der? Hoppla. Nein, so wurde er genannt. Hoppla darf man nicht sagen. Niemand darf Hoppla sagen, verstehst du? Er war mein Vater. Kein Hoppla.

Und wenn dein Vater nicht betrunken war (oder außer sich vor Zorn, warum auch immer), war er dann ein anderer, ein Verlässlicher, Gefestigter? Ein Liebevoller, Großzügiger? Ein Mensch mit Idealen, eigenen Ideen und Vorstellungen? Einer, der glaubte, der mehr als andere Menschen glaubte, die Welt gehöre ihm, stehe ihm und den Seinen zur Verfügung, ganz natürlich, so, wie er zwei gesunde Beine hatte und einen kraftvollen, aufrechten Körper? Ein breites Kreuz. Einen Charakterkopf. Einen Kaiser-Wilhelm-Bart. Starke Arme, die er weit ausbreitete, während er sagte: Dieses Stück Land ist mein Land! Hoppla dreht sich um die eigene Achse. Tritt diesmal nicht gegen die unvorsichtige Katze. Das alles gehört mir. Und die Knechte. Und die Mägde. Und alle sollen es gut haben, besser haben bei mir. Komm, Heinrich, mein Junge, mein Stammhalter. Du hast zwar die schmucklosen, braunen Augen deiner Mutter geerbt und nicht meine himmelblauen, die die Menschen beeindrucken, verführen, verzaubern. Auch mit deinen braunen Allerweltsaugen wirst du deinen Weg machen. Einen steilen Weg bergauf. Die Leute werden dich nur noch als einen fernen Punkt sehen. Denn ich bin dein Vater. Der große Mühlhof wird einmal dir gehören. Und wenn du es gut anstellst, wirst du Land hinzukaufen, den Hof vergrößern, dein Werk wird mein Lebenswerk überragen. Anderseits … Sei nicht dumm, Junge. Das Leben ist kurz. Zu kurz, um nur zu schuften. Dafür trägt Hoppla auch als Bauer nachts eine Bartbinde. Weil er zu Höherem geboren ist, trägt er des Kaisers Bart noch Jahre nach dem Untergang des Kaiserreichs, als in der jungen Zweiten Polnischen Republik ein vom Volk gewähltes Parlament regiert, eine Regierung die andere jagt, schneller, als man sich die unzähligen Parteien und Protagonisten merken kann. Fährt mit frisch gewichsten Stiefeln auf den Markt. Kauft sich mit dem Erlös seiner Ernte einen Hofstaat von Habenichtsen und feiert mit Dahergelaufenen ein fast schon ausgelassenes Fest. Seine Pferde finden den Weg zurück zum Mühlhof allein. Wenn er die Augen aufschlägt, ist das Fest verrauscht, schaut er ins Gesicht seiner über Nacht gealterten, ergrauten Frau, schlägt auf sie ein wie auf ein Schreckgespenst. Bis auch das Kind aufhört zu schreien.

Zu Hopplas launischem Lebenswandel gesellen sich die Launen der Zeitläufte, sodass er bald alles verliert. Hätte er mit den Ereignissen womöglich länger Schritt gehalten, wenn er nur ein wenig vernünftiger, sparsamer und disziplinierter gewesen wäre? Schwer zu sagen. Nennen wir das Resultat: Hof und Grund werden auf andere verteilt, unter ihnen einer seiner polnischen Knechte.

Schau, Heinrich, das alles soll dir gehören.

Aber wovon sprichst du, Vater? Ich kann nichts sehen.

Angst, lebenslang, vor himmelblauen Augen. Angst bei der Geburt seiner Kinder, wenn Heinrich ihnen zum ersten Mal in die Augen blickt. Angst, sein blauäugiger Vater könne ihn aus den Augen des Neugeborenen heraus ansehen.

Die himmelbauen Augen seines Vaters, die an ihm vorbei die Mutter suchen. Die bevorstehende Katastrophe, gespiegelt im Gesicht der Mutter. Die Ohnmacht des Jungen, der das Schauspiel mit ansehen muss. Der im Weg steht und doch nichts aufhält. Der davonläuft und läuft, bis die Schreie in seinem Rücken leiser werden, er sein Gesicht im Halbdunkel des Stalls ins warme Pferdefell drückt, das jede Not aufnimmt und zerstreut.

Dann kommt tatsächlich ein Junge mit himmelblauen Augen zur Welt und später auch ein Mädchen, dem man erklärt: Du hast die Augen deines Großvaters geerbt, und Luisa versteht: Geerntet,von meinem Opa geerntet! So wie Erdbeeren vom Strauch. Augen als süße Früchte, von Opas Strauch gepflückt. Und was erntet sie noch vom Strauch des Unbekannten?

Wunder. Heilung.

Kein Zweig, kein Blatt, keine Nadel. Blitzblank ist der Wald, wie der Tanzsaal eines Märchenkönigs. Gefegt von hundert Reisigbesen, die hier nicht einmal mehr Staub aufwirbeln. Im Winter fegen sie Schnee, stochern im Matsch nach Brennbarem. Wie oft haben sie sich heute schon gebückt, um einen Zapfen aufzuheben, nach dem ein Dutzend Hände gleichzeitig greifen und noch einmal so viele Füße treten? Jeder wäre hier König, der seine Leute nicht frieren ließe. Wenigstens einzelne von ihnen. Und die übrigen zum Schweigen bringen, zum Verschwinden.

Auch Heinrich ist mit seiner Tante hier, seiner Schicksalsgemeinschaft nach der Scheidung der Mutter (da war er sechs) und dem Tod der Großeltern (da war er acht). Mit ihr hat er das Tragen gelernt. Dass man besser an etwas schleppt, als unbeschwert und leicht daherzukommen. Dass man das Glück erkennt an der Last, die es einem bereitet.

Kohlen, Rüben und Kartoffeln beispielsweise, am Güterbahnhof organisiert, einer zapft die Ladung an, bringt sie ins Rutschen und Rollen. Die anderen liegen versteckt unter dem Waggon, bunkern die Schätze in ihren Säcken, Taschen, unter ihren Jacken. Gebeugt läuft Heinrich um sein Leben und das seiner Tante am kalten Herd. Stolz und Scham beim Auspacken der Beute. Das Kind ist kein geborener Dieb. Es will nicht einmal etwas geschenkt. Sein Leben lang tut sich Heinrich schwer, sich helfen zu lassen, um etwas zu bitten. Auch und besonders um das, was er nötig braucht.

Jahre später, im Wald von Smolensk, sieht Heinrich den Wald vor Bäumen nicht. Aus Bäumen besteht die Welt der Kriegsgefangenen. Aus dem Baum, vor dem Heinrich jetzt steht und den er fällen muss. Mit Glück eine weichholzige Fichte, nachgiebige Erle oder rotholzige Lärche. Im unglücklicheren Fall eine Douglasie, ein robuster Ahorn, häufig ist es eine Birke, wenn es schlimmer kommt, eine solide Buche, gar steinerne Eiche. Wer länger standhält, gewinnt. Baum oder Mensch, wer fällt wen zuerst? (Immer wieder Berichte von einzelnen Bäumen, die sich beim bloßen Anblick der zerlumpten, ausgemergelten Männer auf die Seite legen, noch ehe diese ihre Äxte gegen sie erheben. Oder tobt zur selben Zeit ein Sturm, erledigt das Werk der Gefangenen auf natürliche Weise?) Von zwei Seiten schlagen sie auf den Stamm ein. In die Rinde, die Borke, das darunterliegende Holz. Bis der Stamm kleine Keile ausspuckt, um nicht an den losen Brocken zu ersticken. Ist das Mark erreicht, stöhnt der Baum auf. Schlag für Schlag durchtrennen die Männer die Jahresringe, schlagen sich durch die trockenen und die nassen Jahre, einen Jahrhundertwinter, die letzten drei Kriege. Arbeiten sich von der Reife bis zur Jugend des Baumes vor, bis dieser zuletzt seine Kindheit ausspuckt, seinen ersten Sommer. Doch da liegt er bereits am Boden, seine Äste geben zitternd sein Gedächtnis preis.

Ich beschloss, die Bäume zu lieben, sagt Heinrich, sonst hätten sie mich umgebracht.

Was ist dieser Wulst in seinem Stamm, dieses Ding, das der Baum umschlungen hält? Ein vor Jahrzehnten steckengebliebener und vergessener Keil einer Axt, um den sich neue Rinde der damals noch jungen Birke bildete, die sich entschied, mit dem Mordwerkzeug im Leib emporzuwachsen.

Andrej hat das Wunder entdeckt und es zwei lange Tage niemandem verraten, vielleicht waren es auch nur zwei Stunden, eine Ewigkeit für ein sechsjähriges Kind. Nachdem das Geheimnis ihm entschlüpft war, zogen Pilgerschaften zum Baum hin, dem sogleich allerhand unterstellt wurde: dämonische Wirkung, Wunderheilkräfte. Sollte die Birke sterben, aus ihr Kleinholz gemacht und sie verbrannt werden, oder sollte man ihr mit besonderer Demut und Verehrung begegnen? Einen weiten Bogen um die Unheimliche machen? Sollte ihr Wundsaft, der noch immer floss, als wäre eben erst auf sie eingeschlagen worden, gewonnen und als Heilmittel verabreicht werden gegen Gicht, Rheuma, Schuppen, Haarausfall? Nie wieder, schwor sich Andrej, würde er mit seinem Hund Pim so laut sprechen, dass ein Mensch mithören, sein Geheimnis stehlen und damit machen kann, was er will.

Die sehr begrenzte Verschwiegenheit des Hundes, der die Pilgerschaft freudig bellend begleitet und, am Wunderbaum angekommen, als erstes das Bein hebt, lange bevor der Pope, im Schlepptau die Schaulustigen und Gläubigen, die eingeschlossene Axt im Stamm als Axt erkennt und das Beten einstellt.

Davon kann gut und gerne erzählt werden. Eine Geschichte aus den Tiefen eines russischen Waldes zwischen Smolensk und Katyn. In einer Sprache mit begrenztem Wortschatz, die exakt die Wörter dieser Geschichte enthält, keines mehr und keines weniger. Kein Wort, das den Himmel schildert. Die Atemfahne vor dem Mund. Kein Wort, durch das uns der Erzähler in die Gesichter blicken lässt. Nicht in die Gesichter der Russen, nicht in die Gesichter der Kriegsgefangenen, nicht in die Gesichter der Bauern, auch nicht in die Gesichter der Waldarbeiter. Nicht in die Augen eines Hundes, Vogels. Kein Wort weist ins eigene Herz. Kein Wort fällt über die Jahreszeit, das Licht. Keines über Frost oder die stechende Sonne, keines über Schnee, Eis, Schlamm und Morast. Kein Wort ruft eine Farbe auf. (Wohin sind die Farben in dieser Geschichte verschwunden?) Kein Wort vom Schuhwerk, ob es aus Filz ist, Holz oder Leder, ob es an die Füße des Gefangenen passt oder ob er überhaupt Schuhe trägt. Das Wort Walenki fällt nicht und kein Wort für eine Kopfbedeckung, nicht das Wort Uschanka und nicht Kappe oder Mütze. Kein Wort weit und breit für Haare und keins für Bart. Das Wort Glatze, unvermeidlich in Gefangenengeschichten, ist nicht Teil seines Wortschatzes. Auch die Lappen erwähnt Heinrich nicht, den Stoff, aus dem Gefangenengeschichten weltweit gemacht sind. (Erst am Ende seines Lebens wird er das unumgängliche Wort aus seiner Erinnerung hervorholen.) Vergeblich wartet man auf Begriffe wie Politoffizier, Antifa, Spitzel, politische Schulung, Kultur- und Bildungsabende, die in Berichten von ehemaligen Kriegsgefangenen in russischen Lagern nie fehlen. Kein Lagertheater taucht auf, kein Gefangenenchor. Die Erzählung eines jungen Mannes zwischen achtzehn und zweiundzwanzig, die ohne alles Geschlechtliche auskommt, ohne das kurze Wort Lust, um die sich doch das Leben dreht. Nicht einmal das Wort Axt blitzt in Heinrichs Geschichte auf. Dafür Wörter, flüssig zu halben Sätzen gereimt: Blockhaus mit riesengroßer Pjetschka (Lehmofen) errichtet, russische Norm erfüllt, meinen eigenen Bautrupp zusammengestellt, der Natschalnik hoch zufrieden, weitere Bauaufträge erteilt.

Ein halbes Menschenleben später kommt Andrej in einer Datsche aus Fichtenstämmen zur Welt, die Kriegsgefangene in den späten Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts hier errichtet haben. In dieser Hütte, die in einem Raum alles bereithält, was eine Familie zum Leben braucht, ein großer Lehmofen in der Ecke, würde der Junge dem blauäugigen Mischlingshund Pim, in dem eine Spur Wolf steckt, seine Entdeckung ausplaudern.

Andrejs Großvater, damals kaum älter als Andrej bei der Entdeckung des Wunderbaums, kannte die Gefangenen. Einer von ihnen sei verrückt genug gewesen, sich aus der Baukolonne zu stehlen und an ihre Tür zu klopfen. Der Fritz kam immer wieder und ging nie fort ohne eine Kartoffel oder ein Stück Brot, Chleb, das ihn vielleicht am Leben hielt. Stand da mit einem Bündel Brennholz auf dem Arm, das war die Währung, einmal aß er eine Suppe mit ihnen am Tisch. Schau, Andrej, und aus ein paar Scheiben Brot und einem Teller Suppe ist ein ganzes Haus geworden.

Weitere Bauaufträge erteilt. Kein Wort weist über die Ränder seiner Erzählung hinaus. Es ist eine nackte Geschichte, ihrer Umstände entkleidet. Eine Geschichte bereinigt um Schuld, Schmerz, Angst, Ohnmacht, Entwürdigung, Scham. Eine Geschichte, die den Tod kennt und ihm auszuweichen versteht. Folgerichtig entrümpelt bis auf ihren brauchbaren Kern. Die Knochen gewordene Lektion, die Heinrich aus seinem Erleben zieht. Der alte Körper zu einem neuen Körper zusammengefügt, darauf kommt alles beim Erzählen an, der für die Zukunft taugt. Die Katastrophe in ein sinnhaftes Modell verwandelt, dem er im weiteren Leben folgen kann.

Eine Erzählung, die Anknüpfung erlaubt, Kontinuität. Die Legende von der eigenen Tüchtigkeit, die Auslöschung in Würde verwandelt.

Die Gefangenschaft als Schule des Lebens.

Rettung der verlorenen Jahre: Sie waren für etwas gut, haben seine Talente nicht verschlissen, sondern gestärkt: das Talent zur Improvisation. Zur Selbstbehauptung unter schwierigsten Bedingungen. Zur Entsagung. Zum Handwerk.

Lösche das Wort Gefangenschaft. Streiche das Wort Schule. Bleibt das Leben.

Erzähle unter dem Gesichtspunkt der Tragkraft einer Geschichte, ihres Nährwerts.

Oberstes Prinzip: Rückfälle vermeiden!

Motto: Vollständigkeit ist ein Kriterium für Pedanten und Selbstmörder.

Im nächsten Schritt scheidet der blauäugige, menschlicher Häuslichkeit eher zugeneigte als Raubtierinstinkten gehorchende Wolfshund Pim aus der Erzählung wieder aus, er wurde an dieser Stelle aus Laune hinzugedichtet und darf getrost gestrichen werden. Auch Andrej verlässt die Geschichte, als Spätgeborener für zu leicht befunden. Das Blockhaus aber bleibt, und auch Andrejs Großvater hat gewissermaßen ein Wohnrecht auf Lebenszeit in der Geschichte, als Zeuge eines deutschen Kriegsgefangenen, der an die Tür klopfte (genau im richtigen Maß aus Demut und Ehrgefühl) und der nie fortging ohne ein Stück Brot, eine gekochte Kartoffel, mehr hatten sie selbst nicht. Eine Geschichte, an die man sich auf beiden Seiten übereinstimmend erinnert, um sie an dieser Stelle, nach dem Tod ihrer Helden, noch ein letztes Mal zu erzählen.