18,99 €

Mehr erfahren.

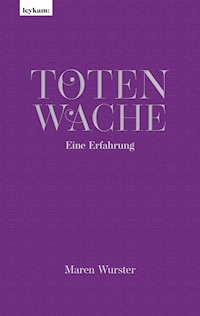

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Haben Sie mal darüber nachgedacht, was Zuhause für Sie bedeutet?« Eine nahe Zukunft in der ländlichen Peripherie: Gesa sucht Zuflucht, will weg aus der allgegenwärtigen Digital-Abhängigkeit des Lebens in der Stadt. Mit ihrer Tochter Marie zieht sie in ein von Efeu umranktes, altes Haus. Sie schließt sich einer Landkommune an, die ihre Sehnsucht nach Ursprünglichkeit teilt und den beiden ein emotionales Zuhause verspricht. Doch irgendetwas stimmt nicht. Gesas Körper wehrt sich, als würde er vergiftet. Woher kommen die Symptome? Und was haben sie mit ihrer eigenen Mutter zu tun? Maren Wurster erzählt in hochsensibler Sprache von drei Frauen verschiedener Generationen und deren Suche nach Freiheit. »Ein sinnlicher Widerstandsroman, der nicht mehr loslässt. Eingefangen in einem beklemmenden Paradies, nimmt Maren Wurster uns dabei behutsam in die Zange – und weiß damit so gut umzugehen, dass es weh- und zugleich guttut.« Franziska Hauser »Es gibt sie wirklich, die ewige, die alte Sehnsucht, bleiben zu können, ein Zuhause zu haben. Feinnervig erzählt Maren Wurster von einer schmerzlichen Suche und dem Mut, den eigenen Weg im dystopischen Dickicht zu finden.« Gabriele von Arnim

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Mehr über unsere Autor*innen und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Stocksy / Olga Murzaeva

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitate

EINS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ZWEI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DREI

1

Die Autorin dankt

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für Balthasar

Zitate

»Ist die Zunge mit Bitterkeit überzogen, fürwahr wie süß der Wein an sich auch sein mag, er muss stets bitter werden von dem, durch das hindurch er an mich gelangt.«

Meister Eckehart: Traktate

»Es ist wahr, dass der Ideologismus den Widerspruch des entfremdeten Wirklichen durch eine Amputation, nicht durch eine Synthese löst.«

Roland Barthes: Mythen des Alltags

»Describe in single words only the good things that come into your mind about your mother.«

Ridley Scott: Blade Runner

EINS

1

Ich öffnete die Augen und schob den Hebel zurück, zog das große Holztor auf. Ein gepflasterter, überdachter Weg führte in den Garten. Da standen Mülltonnen, Gerümpel, Kisten, ein Rollator, eine Schubkarre mit zerbrochenem Glas drin. Daran erinnerte ich mich. Dass mir bei der Begehung des Hauses der viele Sperrmüll aufgefallen war, den ich würde entsorgen müssen. Obwohl das Haus seit Jahren leer stand, waren überall zurückgelassene Gegenstände. Der Makler hatte mit den Schultern gezuckt, als ich nach dem Bett in einem der Zimmer gefragt hatte. Unmittelbar hatte ich einen alten Mann vor Augen gehabt, der darin gestorben war.

»Komm.« Ich fasste Marie an der Hand. Gemeinsam gingen wir in den Garten. Er war von drei Seiten ummauert und zugewuchert. Die Morgensonne warf ein helles Trapez in den hinteren Teil, ein saftiges Grün und bereits ein paar gelbe Blätter, die im Gras lagen. Über der Tür zur Küche hatte sich Efeu ausgebreitet. Ein Zweig blockierte sie, riss erst, als ich kräftig an der Klinke zog. In der einen Ecke der Küche war der Herd in eine Arbeitsplatte eingelassen, rechts davon die Spüle. Auf dem Steinboden Staubflusen, aufgewirbelt von Luft und Menschen.

»Unsere Küche«, sagte ich.

Marie zog die Schultern hoch, ihr war kalt, trotz des warmen Sommertags. Die Tür zum Flur scheuerte über den Boden. Von dort gelangten wir zur Haustür, die sich nur von innen öffnen ließ. Außen war das Schloss zertrümmert.

»Da müssen Sie einen neuen Zylinder einsetzen«, hatte der Makler gesagt.

»Oder immer über den Garten ins Haus gehen«, hatte ich erwidert. Die Vorstellung hatte mir gefallen. Ich hätte auch gerne ein altes Türschloss gehabt, in das ich einen schwarzen Schlüssel mit langem Bart stecken würde. Doch das Haus war nicht so. Es hatte zwar Fachwerk und weißen Klinker, war aber in den 1960er-Jahren gebaut worden. Kein richtig altes Haus, nur eines, das sich in das Bild des Dorfes einfügen sollte.

Die beiden Zimmer, die vom Flur abgingen, waren dunkel. Marie blieb dicht bei mir. Die Rollläden zur Straße waren geschlossen. Sie ließen sich elektrisch öffnen. Es ratterte und rumpelte. Äste, Staub und Federn rieselten hinab. Ich war mir sicher, die Schalter nie wieder zu betätigen, nie wieder diese Räume zu verdunkeln. Ich öffnete die Fenster.

Danach stiegen wir die enge Treppe ins obere Stockwerk hinauf, das genauso stickig und dunkel war. Es gingen zwei Türen ab. Marie bewegte die Finger, ich spürte es in meiner Handmulde.

»Ich will wieder runter«, sagte sie.

»Lass uns überall frische Luft reinbringen«, sagte ich.

Marie zog an meiner Hand, setzte ihr Gewicht ein, sodass ich dagegenhalten musste. Ich öffnete eine der Türen, ein beißender Geruch schlug uns entgegen.

Marie vergrub Nase und Mund in der Armbeuge. »Mama, komm«, sagte sie.

Ich knipste das Licht an. Vor dem Fenster auf dem Boden lag ein Knäuel aus Federn. Fliegen stoben von der toten Krähe auf, deren Kopf, als sei sie im Schlaf gestorben, auf die Brust geneigt war. Dort, wo einmal ein Auge gewesen war, klaffte ein Loch, gesäumt von einem ausgefransten Rand. Der Vogelkörper wies noch weitere Löcher auf. Das Gerippe war zu erkennen, das sich aus einer dickeren Mitte verästelte und von einer schleimig weißen Schicht überzogen war, Gefieder klebte darin. Überhaupt wirkte der Kadaver nass. Ich spürte einen Würgereiz, hielt mir die Hand vor den Mund und trat an dem Vogel vorbei zum Fenster. Ich öffnete die Rollläden und machte das Fenster auf. Marie war an der Tür geblieben und starrte auf das tote Tier.

»Die Krähe machen wir später weg, die hat sich vielleicht verirrt und ist hier gestorben«, sagte ich.

»Warum ist da kein Auge mehr?«

»Das ist die Verwesung, der Körper löst sich auf, und am Schluss bleibt nur das Skelett des Vogels übrig.«

»Ich will wieder runter«, sagte Marie.

»Ja, komm.«

Wir gingen zurück in den Flur.

»Hat Papa auch keine Augen mehr?« Marie sah mich ernst an.

»Lass uns in den Garten setzen.«

»Hat Papa auch keine Augen mehr?«, fragte sie noch mal.

»Wahrscheinlich nicht. Auch sein Körper löst sich auf im Grab.«

»Aber wie sieht er mich dann?« Maries Mund stand offen, sie blickte mich an, wartete auf eine Antwort. Zugleich war sie etwas nach innen gerichtet, auf ein gerade verschwommen entstehendes Bild. Ich schob sie zur Treppe.

»Du hast doch gesagt, er sieht mich. Du lügst!«, schrie sie und stolperte die Stufen voran.

»Papa sieht dich.« Ich eilte ihr hinterher. Marie rannte in den Garten und stieß einen Fuß in die Erde.

»Es ist seine Seele, die dich sieht.« Ich legte die Hand auf ihre Schulter, sie schüttelte sie ab. »Die Seele ist immer da. Papa ist als Seele immer für dich da.«

»Aber ohne Augen.«

Ja, dachte ich.

Marie hatte mittlerweile eine Vertiefung in die Erde getreten.

»Schau mal«, sagte ich, »jetzt hast du schon ein Grab für die Krähe angefangen.«

Marie hielt sich die Ohren zu, mit abgespreizten Ellenbogen. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, es wirkte, als blickte sie auf die gegenüberliegende Wand. Ich sah mich in dem Garten um. Es gab ein matschiges Loch, das wohl mal ein kleiner Teich gewesen war. In einer Ecke war eine Steinterrasse, darauf ein Ofen, Stühle, eine an die Wand gelehnte Tischplatte mit nur einem Bein. Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen.

Am Abend bereitete ich uns ein Schlaflager in dem unteren kleinen Zimmer. Über eine Luftmatratze legte ich Maries Schaffelle, die ich immer dabeihatte. Sie hatte schon als Baby darauf gelegen und sich auf einem der beiden Felle zum ersten Mal auf den Bauch gedreht. Ich hatte auch Decken eingepackt. Ins Fenster klemmte ich das Tuch mit den Schmetterlingen, das ich zu ihrer Geburt genäht hatte, obwohl ich das gar nicht so gut konnte. Es war mir wichtig gewesen, für meine Tochter etwas selbst zu machen, etwas, an das sie vielleicht eine erste Erinnerung haben würde: sich im Wind bewegende Schmetterlinge.

»Es ist spät geworden«, sagte ich zu ihr, »und heute ist eine besondere Nacht.«

Marie kuschelte sich an mich, ich schob die Decke seitlich unter unsere Körper, damit wir gut eingehüllt waren. Von der Kleinen sah nur noch der Kopf heraus.

»Was wir heute Nacht träumen, wird wahr«, sagte ich. »Denn was man in der ersten Nacht in einem neuen Haus im Traum erlebt, geht in Erfüllung. Wir sollten uns also bemühen, etwas Schönes zu träumen.«

Maries Körper war warm und weich. Wenn eine von uns sich bewegte, übertrug sich das auf die Matratze und wiegte uns beide auf und ab, bis das Schaukeln nachließ und wir ruhig lagen.

Aus diesem Schlafplatz hier würde ein Zuhause entstehen, in dem wir bleiben könnten. Es war viel zu tun. Doch wir hatten alles, um es zu schaffen. Wir konnten uns nachts in unser Bett zurückziehen und tagsüber die nötigen Aufgaben angehen. Putzen, Möbel aufstellen, Schränke einräumen. Die Basis war da. Ein Zuhause, das uns gehörte. Ich hatte den Kaufpreis komplett bezahlen können. Kein Kreditinstitut hing mit drin. Niemand sonst hatte einen Anspruch auf diese vier Wände. Sie gehörten nur Marie und mir. Unser Schutzraum. Maries Schutzraum. Ein Gefühl, das mich seit einiger Zeit, eigentlich seit ihrer Geburt begleitete. Dass ich sie schützen müsste. Es war meine Aufgabe, dass sie eine möglichst unbeschwerte Kindheit hatte. Toms Tod hatte das erst eröffnet. Sein Tod und sein Geld.

»Wie ist er hier reingekommen?«, fragte Marie.

Ich schlug die Augen auf. »Wer?«

»Der Vogel.«

»Vielleicht stand ein Fenster offen.«

»Die waren aber alle zu.«

»Oder durch ein Loch in der Wand.«

»Was für ein Loch?«

»Im Gemäuer vielleicht.«

»Wo denn?«

»Das weiß ich nicht.«

»Die Tür war zu.«

»Vielleicht hat er sich durch den Spalt unter der Tür gezwängt.«

»Warum?«

»Marie, das weiß ich auch nicht«, sagte ich mit gepresster Stimme. Ich merkte, wie erschöpft ich war. »Wollen wir ihn morgen im Garten begraben?«

»Nein. Ich will ihn nicht mehr sehen.«

»Verstehe.«

»Du verstehst das nicht«, sagte sie.

»Was verstehe ich nicht?« Ich legte die Hand auf ihre Wange.

Marie drehte ihr Gesicht zur Seite. »Nichts«, sagte sie.

»Bitte sprich mit mir. Sag mir, was ich nicht verstehe.« Ich hatte mir vorgestellt, mit Marie reden zu können über die Dinge, die geschehen waren, Toms Tod. Doch sobald ich auch nur versuchte, ihr im Gespräch nahezukommen, verschloss sie sich. Als traute sie mir nicht.

»Marie, bitte.« Ich machte es nur schlimmer. Sie würde so nicht reden. Ich wusste es. Sie drehte den Körper weg von mir und zog die Decke mit sich.

»Bitte sprich mit mir. Ich habe dich etwas gefragt.« Ich zupfte an der Decke.

Marie schwieg, und ich spürte eine Wut in mir aufsteigen, die meinen Oberkörper und die Arme ausfüllte.

»Sagst du mir wenigstens noch Gute Nacht?«

Sie schwieg beharrlich.

»Marie«, meine Stimme hallte in dem leeren Raum nach.

»Gute Nacht«, sagte sie.

»Ach, das kriegst du also doch noch hin.« Ich drehte die Haut auf meinem Handrücken zwischen den Fingern, bis es schmerzte und der Druck dadurch entwich.

»Tut mir leid, Marie. Schlaf gut«, sagte ich nach einiger Zeit. Ich ließ Traumsand über sie rieseln und sah dann an die Decke.

Nach einiger Zeit erschlaffte ihr Körper und sank ein wenig ab, Arme und Beine zuckten kurz, Marie war in der Traumwelt angekommen. Ihr Atmen vertiefte sich.

Vorsichtig stand ich auf, holte eine Schaufel von draußen, die ich an der Wand zum Garten gesehen hatte, und ging nach oben. Die Tür schloss zu allen Seiten mit dem Rahmen ab. Obwohl das Fenster seit dem Nachmittag offen stand, roch es unangenehm. Ich betrachtete die Wände. Da war kein Loch, da waren nur zwei Fenster, verbunden mit den Laibungen, auf den Simsen tote Fliegen, darunter die Heizkörper. Die Rohre verliefen auf Putz, die Stellen, an denen sie in der Wand verschwanden, waren gut verspachtelt. Ich versuchte, die Schaufel unter den Vogel zu bringen, er wurde über den Boden geschoben und hinterließ eine dunkle Spur, bis er aufs Blatt kullerte, was so wirkte, als lebte er noch. Ich hielt inne. Ein Flügel hing verdreht hinab. Ich befürchtete, er würde abbrechen, doch er hielt. Mit der waagrecht gehaltenen Schaufel schlich ich die Treppe hinunter. Im Garten überlegte ich, wo ich das Loch graben könnte, summte Mache dich auf und werde Licht, ein Lied, das wir bei Toms Beerdigung gesungen hatten. Seine Mutter hatte dabei heftig geschluchzt, und Marie hatte sie irritiert angesehen. Wir würden morgen ein Kreuz basteln, eine Kerze aufstellen. Marie und ich. Dann ging ich zu den Mülleimern, öffnete eine der Tonnen, die Krähe rutschte hinein und landete mit einem Klatschen im Dunkel. Hinter meiner Stirn pochte es heftig.

»Fahr zur Hölle«, sagte ich.

2

Ich bekam den Efeu weit oben zu fassen, hatte einen stabilen Stand auf der Leiter, und es lösten sich, wenn ich kräftig zog, viele Haftwurzeln auf einmal. Das immergrüne Zeug hing daraufhin wie eine großflächig gelöste Tapete von der Hauswand herab. Es staubte in meine Augen. Ein paar Wurzelreste klebten noch an der Wand, ich würde sie später einzeln abziehen müssen. Zunächst jedoch stieg ich drei Sprossen tiefer, griff in das Geflecht aus Blättern, Ästen und Strängen, die Handschuhe schützten meine Finger. Ein Nest fiel heraus, Federn wirbelten auf. Ich erschrak, das hatte ich nicht gewollt. Doch die Brutstätte sah unbenutzt aus, wie sie da aufgebrochen auf dem Boden lag. Irgendetwas daran wirkte auch falsch, und es dauerte, bis ich erkannte, dass es blaue Plastikstreifen waren, die der Vogel in sein Werk gewoben hatte, vielleicht aus einer Gewerbeplastiktasche.

Marie war am Zaun zugange. Ich betrachtete sie von meinem erhöhten Stand aus. Wie ihre Haare sich mal da-, mal dorthin gelegt hatten und einen unentschiedenen Scheitel bildeten. Sie streckte die Zunge heraus und schnitt mit einer Gartenschere und weit ausgestreckten Armen gewissenhaft die Zweige eines Busches ab, die auf den Gehweg ragten. Ein Schmerz stach mir in die rechte Kopfhälfte, ich umfasste mit beiden Händen die Leiter. Rasch war er verflogen.

Wie lang das Wurzelwerk des Efeus war. Mehrere Meter verfolgte ich einen Strang, indem ich ihn aus dem Erdreich zog, dick und flaumig, durch die Handschuhe hindurch spürte ich Härchen und Holz. Er verzweigte sich in verschiedene Richtungen, ein komplexes System, das keine ursprüngliche Achse mehr erkennen ließ. An schattigen Stellen wuchsen die Sprossachsen vermehrt, verkrochen sich in der Dunkelheit. In einen Mauervorsprung hatte die Pflanze sich bereits hineingearbeitet und die Steine durch beharrliches, jahrelang unbeachtetes Wachstum auseinandergepresst.

An manchen Stellen wuchs die Pflanze mit kleinen Stämmen aus der Erde, zu kräftig und zu tief verankert, um von mir hervorgeholt zu werden. Für sie setzte ich die Astschere ein, stützte den einen Griff am Oberschenkel ab und zog mit beiden Händen den anderen heran. Ich stöhnte und fluchte, bis ich ein besonders dickes Stück durchschnitten hatte. Saftig und grün war es im Inneren, verletzt nun. Ich durchtrennte Astwerk und Wurzel knapp über dem Boden erneut, weil ich verhindern wollte, dass sie sich wieder miteinander verbinden könnten, wenn sie nur nah genug aneinanderlagen. Robust, wie der Efeu war, konnte ich mir das gut vorstellen. So zerstörte ich seine Wege an mehreren Stellen. Doch ich hatte nicht das Gefühl, dem Ursprung der Pflanze näher zu kommen. Ich fragte mich, ob es überhaupt einen gab. Und doch musste sie einmal irgendwo begonnen haben, sie musste gekeimt, einen Trieb aus einem Samen geschoben, ein erstes Blatt entfaltet, einen Strang gebildet haben, sie musste sich für eine erste Gabelung entschieden haben, nach welchen Faktoren auch immer, dem Schatten folgend oder entlang bestimmter Oberflächen. Vielleicht war sie auch einfach erst in die eine und dann ebenso willkürlich in die andere Richtung gewachsen. Sie wird sicher erneut von irgendwoher austreiben, dachte ich.

Marie stand am Zaun und sah mich an, sie kaute auf etwas herum.

»Was hast du da im Mund?«

»Beeren.«

»Spuck aus.« Ich rannte zu ihr. Aus ihrem Mund fiel ein dunkelblauer Klecks zu Boden. »Mach den Mund auf!« Ich zupfte noch ein paar Stückchen von Maries Zunge. »Woher hast du das?« Ich fasste sie an beiden Schultern, und sie sah mich erschrocken an. Ihr Gesicht ganz schmal. Sie deutete zum Toreingang. Wein wuchs daran. »Sicher?«, fragte ich.

Marie nickte.

Ich pflückte eine Traube. »So eine?«

Sie nickte wieder, stand immer noch erstarrt da, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich schob mir die Traube in den Mund, die Haut platzte, gab eine körnige Struktur frei, sauer war sie, an meinem Gaumen zog sich etwas zusammen.

»Ich dachte, du hättest Efeu gegessen. Der ist nämlich giftig.«

»Da ist doch gar nichts zum Essen, keine Beeren.«

»Stimmt«, sagte ich. Und dann: »Weißt du was? Wir packen uns ein paar von den Trauben ein und fahren zum See.«

An der Straße entlang war es laut, einige Lastwagen fuhren vorbei, immerhin lag der Fahrradweg versetzt hinter einem Grünstreifen. Marie radelte vor mir. Kräftig trat sie in die Pedale, der Fahrradhelm wackelte rhythmisch mit ihrem Kopf. Über den Wipfeln der Bäume sah ich einen sicherlich vierzig Meter hohen Funkmast, dessen Antennen von der Stahlkonstruktion aus in verschiedene Richtungen wiesen. Unter meiner Haut kribbelte es, besonders in den Händen. Ich löste sie abwechselnd vom Lenker und bewegte die Finger. Wir fuhren vom Wald in offenes Gelände. Ich mochte die Landschaft. Die Äcker waren nicht so überdimensioniert, wie ich es in anderen Teilen des Landes schon gesehen hatte, wo sie bis zum Horizont reichten. Hier veränderte sich die Struktur, zwischen den Feldern gab es Haine, dann wieder größere Waldstücke. Die kleinen Ortschaften lagen verstreut und bestanden aus Fachwerk- oder geklinkerten Häusern. Auf der Straße überholte ein Auto mit aufheulendem Motor ein anderes. Es wird bestimmt auch eine Strecke durch den Wald und über die Felder geben, dachte ich. Wobei der Mast wahrscheinlich weiträumig umzäunt war.

Tom und ich hatten hier einmal im Ferienhaus eines Bekannten Urlaub gemacht. Eines Mittags, als Marie auf dem Bett eingeschlafen war, hatten wir uns möglichst still, das Haus bestand nur aus einem Raum, auf dem Boden geliebt, lediglich das Reiben unserer nackten Körper über die Dielen und mein von Toms Hand gedämpftes Stöhnen war zu hören gewesen. Als Tom kam, sah er mir in die Augen, was sich anfühlte, als wiederholte sich sein Orgasmus in mir. Tom hatte diesen Urlaub immer unsere Auszeit genannt, trotzdem hatte er erleichtert gewirkt, als wir in die Stadt zurückgefahren waren. Diese Zeit war schon etwas her, ich überlegte, mir war das Gefühl für die nahe Vergangenheit abhandengekommen. Marie war damals noch ein Baby gewesen und hatte im Fahrradanhänger gelegen, den wir mitgenommen hatten. Aus dieser Zeit also erinnerte ich mich an den See. Auch an den Waldweg, in den wir nun einbogen. Nach einigen Hundert Metern war die Wasseroberfläche zwischen den Bäumen zu sehen. Das Gewässer wirkte wie ein friedliches, schlafendes Wesen.

Als ich einen Fuß ins Wasser hielt, verschwand das Bild. Marie und ich wateten in den See. Das Wasser war klar, unsere Füße wirbelten Sand auf. Hinter uns blieben unsere Abdrücke im Grund erkennbar. Die kleinen, engen von Marie und die mehr nach außen gestellten von mir. Ich zog Marie an der Hand in Schlangenlinien neben mir her, das Wasser wirbelte um meine Knie. Sie lachte.

»Schau«, sagte ich, wir stoppten.

Vor uns waren Spuren zu sehen, nebeneinanderliegende runde Flächen mit kleinen Strichen, die die Krallen eines Tiers hinterlassen hatten. Wir folgten den Tapsern durchs flache Wasser, bis sie unvermittelt aufhörten.

»Der ist davongeflogen«, sagte Marie und sah um sich.

»Wie du.« Ich hob sie aus dem Wasser, drehte mich mit ihr und ließ sie sanft zurückplatschen. Marie quiekte. Ich legte mich neben sie ins Wasser und wirbelte mit den Füßen. Sie machte es mir nach. So spritzten wir uns gegenseitig nass und lachten. Auf die Arme gestützt kam ich auf Marie zu, die davonrannte, dann verharrte, bis ich mich ihr wieder näherte, um erneut wegzuspringen.

»Weiter, weiter!«, rief sie, als ich aufstand, um ans Ufer zu gehen.

Immer war ich es, die die Spiele mit ihr beendete. Jedes Mal mit einem kleinen Stich, in dem der Gedanke steckte, meiner Tochter nicht zu genügen. Marie konnte unermüdlich spielen, ihre Freude ließ nicht nach. Sie würde hoffentlich bald Kinder kennenlernen. Sie musste. Zuletzt waren wir nur noch in der Wohnung gewesen, und ich war immer weiter ausgefranst in den zeitlosen Tagen, die sich lediglich noch durch Mahlzeiten und Spiele strukturiert, ansonsten aber in eine schreckliche Leere hingezogen hatten.

Jetzt saßen wir auf unserer Decke und aßen belegte Brote, Trauben und tranken Tee.

»Gut, dass du die Trauben entdeckt hast«, sagte ich, »die müssen wir uns nicht mehr im Supermarkt kaufen, wir können sie einfach pflücken. Überhaupt wird uns die Natur viel schenken, Brombeeren, Blaubeeren, Äpfel. Pilze, aber mit denen kenne ich mich leider nicht aus.«

Marie fing an, im Sand zu buddeln.

Ich hatte mir ein Buch über Hochbeete gekauft, wollte Salat, Möhren und Gurken im Garten anpflanzen. Ich hatte keinerlei Erfahrung, aber ich würde es schon lernen. Ich ließ mich seitwärts auf die Decke sinken und schloss die Augen, mein Körper warm von der Sonne. Auch dafür war ich hergezogen, für diese Momente. Es war einfach stimmig. In den Kiefern knackten die Zapfen, ließen einen Rhythmus entstehen, tief in den Wald hinein.

Tom wäre nicht mitgekommen. Er wäre uns nicht gefolgt, Marie und mir. Er hatte mich nur verständnislos angesehen, wenn ich gesagt hatte, ich könnte dieses Leben nicht mehr leben. Eigentlich aber hatte er mich überhaupt nicht mehr angesehen. Wir sahen in der Wohnung aneinander vorbei. Wir schnitten zwar nebeneinander auf der Ablage Gemüse, Tom Zwiebeln, ich Karotten, unsere Messer hackten im gleichen Takt, unsere Ellbogen berührten sich manchmal dabei. In der engen Küche drängten wir uns aneinander vorbei, griffen nach einem Tuch oder Gewürzen. Wir sahen Marie an, sprachen mit ihr am Tisch. Aber wir hatten uns nicht mehr aufeinander bezogen.

Auf der Bahre hätte ich sein totes Gesicht fast nicht mehr erkannt. Die große Nase hatte ich ganz vergessen. Die großporige Haut. Er wirkte älter, als er in meiner Vorstellung gewesen war. Und auch erschrocken, trotz der erschlafften Gesichtsmuskulatur. Es kam mir vor, als wäre sein abrupter Kollaps, bei dem er sich mit Krämpfen auf dem Boden gekrümmt hatte, noch in der Mimik konserviert.

3

Ich erwachte mit Kopfschmerzen. Marie schlief neben mir. Sie hatte sich in der Nacht immer weiter an mich herangedrängt, sodass wir am Ende beide quer auf der Matratze lagen. Ich deckte sie wieder zu und ging ins Badezimmer. Mein Mund war trocken, die Zunge pelzig, wenn ich mir damit über die Lippen fuhr. Ich betrachtete sie im Spiegel. Weiß belegt. Ein hässliches Organ.

Maries Zunge hatte sich beim Saugen um meine Brustwarze geschmiegt, sie an den Gaumen gedrückt, damit die Milch floss. Der Einschuss hatte in der Brust gekribbelt, zugleich hatte Maries Rücken in meinem Arm vibriert. Wenn ich sie löste, sah ich in ihrem noch geöffneten Mund die wannenartige Form des kleinen Muskels. Ich selbst hatte als Kind die Flasche bekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich betäubt worden von dem, was damals schon im Körper meiner Mutter gewirkt hatte. Meine Zunge hatte sich um Silikon gestülpt, erst beim Küssen als Jugendliche um etwas Menschliches. Später hatte ich mit ihr Toms Penis berührt.

Ich nahm die Zahnbürste und putzte mir die Zähne, schabte auch einige Male über die Zungenoberfläche. Gurgelte lange mit Wasser. Als ich ausspuckte, war die Zunge noch immer belegt.

Tom und ich hatten uns ein Kind gewünscht. Wir waren beide mit unserem Studium fertig, er arbeitete seit drei Jahren als Wissenschaftlicher Assistent an der Universität, ich als freie Lektorin.

Bei einer Silvesterparty dienten uns die nun überflüssig gewordenen Kondome als Luftballons, mit denen wir den Tisch dekorierten. Als die Gäste gegangen waren und wir auf dem Balkon saßen, füllte Tom in zwei der Gummiteile Schnaps, der bitter und staubig schmeckte und uns über die Lippen rann, weil das Material uns wegrutschte. Wir leckten uns gegenseitig den Alkohol von Kinn und Händen. Dann krochen wir ins Bett, um uns so nahe zu kommen wie nur möglich. In diesen Morgenstunden des neuen Jahres erzählten wir uns unsere Geschichte, alles, was uns an ihr wichtig erschien. Wie wir uns kennengelernt hatten, nämlich zufällig im Gesundheitszentrum beim jährlichen Check-up, was bereits ungewöhnlich war. »Wie in alten Zeiten«, hatte Tom dazu gesagt. Mein scheuer Blick, der ihm so gefallen hatte. Bei unserer ersten Verabredung hatte ich immer wieder verlegen auf die Tischplatte gesehen und die Kaffeetasse in meinen Händen gedreht. Seine sinnlichen Lippen, die er geschlossen hielt, als wir uns dann küssten. Toms Zunge war nicht in mich eingedrungen, und ich war froh darüber gewesen, mich an ihn und seine Berührungen gewöhnen zu können. Unsere ineinandergeschobenen Hände. Während wir sprachen, begann Tom mich zu streicheln, genau so, wie ich es mochte, beobachtete mich dabei mit seinen dunklen Augen. Ich wurde still und ernst, und Tom ließ mir die Zeit, die ich brauchte. Am nächsten Tag waren die beiden Kondome auf den Steinplatten des Balkons festgefroren gewesen.

Ich stand mit einem Kaffee im Garten. Dann setzte ich mich in den Türrahmen zur Küche. So würde ich meine Tochter hören, wenn sie erwachte.

Ein fauliger Geruch. Er schien von der Türschwelle zu kommen. Ich neigte den Kopf zwischen den Beinen nach unten, dann roch ich am Rahmen und an der Wand. Es war eher die Wand. Modrig. Ich stand auf und ging in die Küche, der Geruch verfolgte mich eine Weile.

Den Vormittag verbrachte ich mit Putzen. Unzählige tote Fliegen fegte ich von den Fenstersimsen, manche zerfielen zu Staub, sobald die Borsten des Besens sie berührten. Marie blieb dicht bei mir. Eine Angewohnheit, die sie bereits als Kleinkind gehabt hatte. Egal, wohin ich mich bewegt hatte, sie war mir hinterhergekrabbelt, hatte liebend gerne zwischen meinen Beinen gespielt. Nicht nur einmal war ich dabei über sie gestolpert. Auch auf die Toilette war sie mir gefolgt. Seit sie da war, war ich nie mehr allein gewesen. Das, was ich mir gewünscht hatte und nun manchmal doch kaum aushalten konnte.

Marie hielt eine Sprühflasche zur Reinigung der Fenster in der Hand, das Ding kam aber auch an allen möglichen anderen Stellen zum Einsatz. Das Putzen strengte mich an. Das obere Stockwerk betrat ich erst gar nicht, obwohl sicher noch ein blutiger Streifen in dem Zimmer zu sehen war. Schritt für Schritt, sagte ich mir. Und doch, es war viel. Die Fenster waren noch staubig und verschmiert. Die Badewanne würde ich heftig schrubben müssen, um die rauen Stellen wegzukriegen. Immerhin war nun der Boden sauber.

Anschließend fuhren wir mit dem Auto in den Nachbarort. Der Supermarkt hatte einen großen Parkplatz und schien von Menschen aus einem weiten Umkreis angesteuert zu werden. Auf der Ladefläche eines Pick-ups stand ein schwarzer Hund und jaulte. Als ich mit Marie am Einlassdrehkreuz stand, öffnete es sich nicht. Ich hielt die Hand gegen das Lesegerät, nichts tat sich. Unschlüssig blieb ich stehen und sah zur Kasse. Menschen schoben ihre Waren über den Scanner, Bildschirme blendeten die Preise ein.

»Abgelaufen?«, fragte ein Mitarbeiter des Marktes, der mit einem kleinen Gerät in der Hand auf uns zukam.

»Nein, ich bin neu hergezogen, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein.«

»Rechts oder links?«, fragte der Mann.

Ich hielt ihm die Linke hin. Er richtete sein Gerät darauf. Zwei Männer sahen von der Obsttheke herüber, hinter ihnen rieselte ein Nebelfilm über Papayas und Mangos. Eine Frau drängte sich an uns vorbei, das Drehkreuz klickte eins weiter.

»Ich lese das mal aus«, sagte der Mann. Er betrachtete die Anzeige und runzelte die Stirn.

»Was ist?«, fragte Marie.

»Ich weiß es auch nicht«, sagte ich gereizt.

»Sie müssen sich erst freischalten lassen«, sagte der Mitarbeiter.