Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

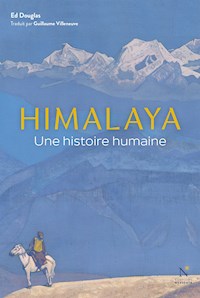

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

L’immensité de l’Himalaya fascine depuis longtemps les hommes en quête d’une élévation, littérale ou spirituelle : pèlerins, marchands, soldats ou aventuriers cherchant à se mesurer aux montagnes les plus spectaculaires.

Loin d’être sauvage et stérile, la chaîne himalayenne est depuis des âges immémoriaux un formidable carrefour commercial, religieux et militaire. Ici, les missionnaires jésuites ont échangé avec les lamas tibétains, les khans mongols ont employé des artisans népalais, les marchands arméniens ont négocié musc et or avec les Moghols. Ici aussi, la Compagnie des Indes orientales s’est confrontée aux empereurs chinois, et l’Inde indépendante aux communistes de Mao. Aujourd’hui les tensions frontalières perdurent malgré l’essor du tourisme et la dégradation écologique.

Mettant en lumière érudits et tyrans, religieux et explorateurs, bandits et révolutionnaires,

Himalaya est un récit panoramique, à l’échelle la plus grandiose et la plus humaine. Regorgeant d’histoires de courage et d’ingéniosité, ce livre magistral est le plus complet jamais écrit sur cette partie du monde.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Écrivain et journaliste britannique,

Ed Douglas a couvert l’Himalaya pendant plus de vingt-cinq ans, de l’insurrection maoïste au Népal à l’occupation du Tibet par la Chine. Auteur d’une dizaine d’ouvrages et alpiniste émérite, il est le rédacteur en chef de l’Alpine Journal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1090

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

« La naissance, la maladie, l’âge et la mort coulent sans cesse vers l’aval, fleuve sans gué ni pont… T’es-tu préparé un bateau ? »

Dampa Sangye (mort en 1117)

« C’est une terre d’on-dit et de rumeur :

Si tu creuses et regardes, tu ne trouveras rien

qu’on-dit et rumeur

entassés sous chaque demeure,

c’est donc une terre d’on-dit et de rumeur

un pays juché sur on-dit et rumeur,

un pays qui a grandi sur l’on-dit et la rumeur… »

Bhupi Sherchan (1935-1989)

Pour le peuple de l’Himalaya, où qu’il soit.

Cartes

1 Les pèlerins

La Terre interrogea Vishnou : « Pourquoi viens-tu sous forme de montagnes et pas sous ta forme véritable ? » Vishnou répondit : « Le plaisir qui existe dans les montagnes est plus grand que celui des êtres animés car elles ne ressentent ni chaleur, ni froid, ni douleur, ni colère, ni crainte, ni plaisir. Nous autres, les trois dieux, résiderons sur terre en montagnes pour le profit de l’ humanité. »

À la fin de l’été 1995, je m’envolai pour l’Inde pour une première ascension dans l’Himalaya. La mousson sévissait encore et à l’époque, il y a un quart de siècle, certains quartiers de Delhi s’inondaient plus facilement ; nombre de rues basses disparaissaient sous l’eau brune. Il pleuvait encore quand nous remontâmes vers le nord en autocar pour faire halte à Rishikeh, au bord du Gange en crue. Les Beatles y avaient étudié la méditation transcendantale avec le yogi Maharishi Mahesh, incitant ainsi des millions de jeunes Occidentaux à embrasser les pratiques spirituelles orientales. « Après ma première expérience de LSD, se rappelait George Harrison, j’étais hanté par ‘les yogis de l’Himalaya’. C’est l’une des raisons qui m’ont poussé à aller en Inde. Ravi Shankar et le sitar étaient des prétextes ; c’était certes une raison importante, mais je recherchais une connexion spirituelle. » Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’à mon tour j’avais été drossé sur ces montagnes par la dernière vague du même raz-de-marée culturel, perché dans ma chambre de banlieue des années 1980, à écouter de vieux disques de Bob Dylan et lire les histoires de mes héros alpinistes dans un Himalaya mythique et reculé.

Le lendemain, nous atteignîmes les montagnes, à moitié submergées par un déluge. Les routes étaient torrentielles ; la brume s’accrochait aux parois rocheuses surplombant l’autocar. De lourdes nuées drapaient les sommets. Environ à un kilomètre et demi du village de Gangotri, alors situé en Uttar Pradesh, l’autocar s’immobilisa brutalement. D’énormes blocs de granit, dessertis par la pluie, avaient dégringolé de la falaise. Il faudrait des explosifs et des bulldozers pour dégager la route. Pour l’heure, c’était le terminus. Impatients de poursuivre notre route et de nous mettre à l’abri, nous scrutions la pente instable, en nous demandant où se produirait la prochaine avalanche. Un certain nombre d’hommes maigres et pressants entouraient l’autocar, souriant de toutes leurs dents, vêtus de shorts et chemisettes de coton, avec pour toute protection sous la pluie un film plastique qu’ils serraient sur les épaules. Nous convînmes d’un prix et nos affaires partirent vers le village sur leur dos. Nous suivions, blottis sous des parapluies. J’avais l’impression d’avoir trouvé une porte marquée « aventure » et de l’avoir poussée.

L’échelle de l’Himalaya désoriente : elle n’est pas seulement musculeuse mais gonflée aux stéroïdes. Lors de cette première expédition, l’intensité des montagnes écrasait, oppressait même. Tout était plus grand que dans mes expériences précédentes : les cimes elles-mêmes, les rivières, les chutes de pierres, les avalanches, les glaciers, les légendes ou les mythes. Depuis les plaines indiennes, le massif évoquait une muraille blanche, un château de rêves impossibles, un rempart séparant le sud et le centre de l’Asie, la Chine de l’Inde. Leurs intérêts rivaux pour les montagnes se sont le plus souvent affrontés aux dépens de ceux qui y vivent, et la Chine occupe aujourd’hui le Tibet. En 1962, les deux États les plus peuplés du monde se sont même fait la guerre dans l’Himalaya.

Rares sont les lieux, ici-bas, où la géographie inspire à ce point l’imagination humaine. On connaît de plus longues chaînes montagneuses : les Andes sont les plus longues à 7 000 kilomètres. Il n’en est pas de plus haute. L’Himalaya lui-même s’inscrit dans une vaste région d’altitude qui décrit un croissant sur 4 000 kilomètres, depuis le Kirghizistan à l’ouest jusqu’au Myanmar à l’est, en incluant les chaînes du Pamir, de l’Hindou Kouch et du Karakoram. Quelque quatre cents montagnes sur terre dépassent les 7000 mètres et toutes se situent là, dont les quatorze magiques atteignant 8000 mètres.

La chaîne de l’Himalaya proprement dite occupe les deux tiers orientaux de cette région, un domaine de 600 000 km2 entre l’Indus à l’ouest et le Brahmapoutre à l’est, à la latitude du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, du Texas et du Nord du Mexique. Deux grandes montagnes l’arriment à chaque bout, le Nanga Parbat au Pakistan et le Namche Barwa, où le grand fleuve du Tibet, le Yarlung Tsangpo, s’incurve brutalement vers le sud pour devenir le Brahmapoutre indien. La région comprend une partie du haut plateau du Tibet, le plus vaste et haut plateau du monde, grand comme cinq fois la France, à une altitude moyenne de 4 500 mètres : le toit du monde.

La diversité du massif est extraordinaire. Sa partie occidentale, dont les régions indiennes du Ladakh et de Zanskar, est semi-désertique, sèche et froide pendant la plus grande partie de l’année. De l’autre côté, à l’est, avec la ligne de crête du Brahmapoutre, on trouve certaines des zones les plus humides de la planète, où les précipitations annuelles dépassent dix mètres. Ces contrastes ne sont nulle part plus manifestes que dans le relief vertical. Chaque kilomètre gravi implique une chute de la température moyenne supérieure à 6 degrés. À cet égard, l’altitude imite la latitude, ce qui veut dire qu’une ascension de quelques kilomètres équivaut à un voyage latitudinal de plusieurs milliers de kilomètres, depuis les tropiques jusqu’aux calottes polaires. Le volume de glace renfermé par les glaciers de l’Himalaya et du Karakoram, dont la fonte s’accélère avec le réchauffement climatique, a incité certains géographes à qualifier la région de troisième Pôle.

L’altitude, le climat et l’échelle ne sont qu’un début. Comme la lumière diffractée par un cristal, la stéréométrie complexe des montagnes a d’immenses retombées sur leur diversité naturelle et leurs peuplements humains. Bien des gens qui ne connaissent pas l’Himalaya y voient un désert naturel alors qu’il nourrit une population de quelque 50 millions de personnes, aussi diverses que les paysages qu’elles habitent, le lieu où convergent trois des grandes religions mondiales, l’hindouisme, l’islam et le bouddhisme. L’histoire humaine de chaque vallée himalayenne est étroitement liée à sa géographie. Les pentes exposées au soleil ou abritées des vents sont plus hospitalières que leurs voisines qui ne le sont pas. On aperçoit d’emblée la différence entre une gorge ombragée et un terrain plat, ensoleillé, abrité sous une crête. La simple échelle de ce paysage exerce une influence inhabituelle sur l’activité, et en dernière analyse, la physiologie humaines. Jusque très récemment, on ne pouvait s’y déplacer qu’à pied ou à dos d’animal. Il est étrange de saluer le jour depuis un village sur une crête des collines médianes de l’Himalaya et de considérer, par-delà la vallée, le village le plus proche en sachant qu’il faudra presque toute la journée pour l’atteindre, plonger jusqu’à la rivière en contrebas à des centaines de mètres à l’ombre du matin, puis crapahuter sur la pente opposée dans la chaleur de l’après-midi.

Comme partout ailleurs, l’eau qui donne et reprend la vie est la première préoccupation, mais dans l’Himalaya, elle est aussi architecte, qui sculpte les montagnes, d’abord par des glaciers puis des torrents furieux de pluie et de neige fondue qui les éventrent et les emportent. L’alpinisme est pénible et inutile, un luxe bizarre. Les montagnes sont le domaine des dieux, pas des hommes. Les rivières appartiennent aux uns et aux autres ; leur importance et leur prix sont bien plus grands pour qui vit dans les montagnes que pour le visiteur.

Nous étions parvenus dans la région de Garhwal, dans l’Himalaya indien, pour faire l’ascension du Shivling, une dent fendue de blanc et d’or qui transperce le bleu profond des hautes altitudes au-dessus du glacier de Gangotri : ravissant et austère. Chez bien des alpinistes, pas seulement pour moi, c’est le type de cime qui suscite un désir vraiment physique. Sa première ascension ayant eu lieu dans les années 1970, certains des meilleurs grimpeurs au monde ont ouvert de nouvelles voies sur les faces et arêtes les plus raides du Shivling. Quand on les matérialise toutes sur une photo, ces lignes évoquent une soie arachnéenne plaquée sur le tissu de la montagne. Chaque mince filament renferme des récits de souffrance et d’endurance, d’imagination et de courage, l’étoffe des légendes. Nombre des montagnes voisines sur le glacier de Gangotri recèlent aussi ces lignes d’ascension et des histoires analogues, propagées par des livres et des films qui amènent à leur tour davantage de grimpeurs dans la vallée : des pèlerins, à leur manière.

Pourtant, quel que soit le sens du Gangotri pour les alpinistes, son caractère sacré repose sur autre chose pour des centaines de millions d’Indiens. Le mufle évidé du glacier, qui recule rapidement désormais, a pour nom Gaumukh, « la gueule de la vache », d’où sourd un courant laiteux, la source du Gange. La forme imposante du Shivling se situe au centre d’une géographie sacrée d’abord exposée dans l’épopée sanskrite du Mahabharata, au cœur de la culture hindoue, et dont les origines remontent à près de trois mille ans. Au commencement de son voyage vers le golfe du Bengale, le fleuve s’appelle Bhagirathi. Selon le Mahabharata, le personnage mythique qui lui donna son nom, Bhagiratha, pria mille ans pour susciter ses eaux afin d’expier les péchés de soixante mille parents qui avaient péri, maudits par un grand sage qu’ils avaient calomnié. Pourtant Ganga, la déesse du fleuve, demeurait aux cieux, au centre de l’univers, « le point immobile du monde en rotation », refusant de partir. Le grand Shiva seul était en mesure de l’y décider, aussi Bhagiratha suivit-il l’ordre de l’alter ego de Shiva, Brahma : prier encore une année en ne se sustentant que d’air pur. Alors seulement Ganga fut arrachée aux cieux, précipitée sur terre sur le jata, le tapis fait des mèches tressées de Shiva, pour apporter l’eau salvatrice aux plaines indiennes.

L’histoire du Mahabharata est racontée à cinq frères, les Pandavas, qui sont en fait en pèlerinage. Comme nous, c’était des étrangers, des explorateurs spirituels dans une région indienne d’outre-monde, le Devbhumi, le pays des dieux, loin de la frénésie politique de la vie de cour. Les textes fondateurs de l’hindouisme, les Védas, sont en réalité plus anciens de plusieurs siècles et leurs allusions géographiques – à l’Himalaya ou ailleurs – sont rares. De fait, leur source culturelle se situe plus à l’ouest, entre le fleuve Indus et son affluent la Sutlej. Mais à l’époque du Mahabharata, épopée de rois héroïques, l’hindouisme et son berceau indo-aryen étaient solidement enracinés autour du Gange. Dans l’épopée, le paysage extrême de l’Himalaya, source du fleuve, est intégré au récit de la culture hindoue, constituée ou croissante.

Le mot Himalaya, qui signifie « demeure des neiges » en sanskrit, revient régulièrement dans le poème, bien qu’on y trouve d’autres noms désignant la montagne : Shivalaya, « demeure de Shiva », Himachal ou « montagnes de neige » et Himavant, la « montagne-roi » qui était le père de Ganga. En Inde, le mot renvoie à toute la chaîne, mais au Népal, où l’on dit Himal, le mot désigne un groupe discret de montagnes au sein de la chaîne. La prononciation d’Himalaya a aussi été fluctuante. En Europe, en Amérique du Nord, on accentue la troisième syllabe, mais le sanskrit insiste sur la deuxième. Toutes les langues issues du sanskrit – hindi, ourdou, népalais – prononcent le mot un peu différemment.

Dans les années 1920, cette question épineuse perturbait un fonctionnaire colonial aux Indes, Geoffrey Corbett. Depuis la fenêtre de son bureau, dans la ville d’altitude de Shimla, il apercevait l’Himalaya quand il cessait de lire ses rapports officiels sur le commerce et l’industrie indienne. Il goûtait l’alpinisme depuis l’adolescence et consacrait ses congés à explorer les montagnes. Déjà membre du célèbre Alpine Club, le premier club de grimpeurs fondé en 1857, il songeait à fonder un Club himalayen ; l’idée n’était pas neuve, mais Corbett avait l’entregent nécessaire et en devint le premier secrétaire honoraire. Mais comment prononcer « Himalaya » ? Comme il présidait des réunions de fonctionnaires du pays tout entier, il interrompit une discussion pour prendre leur avis. Il obtint une réponse différente en fonction de leur milieu linguistique, hindi, ourdou ou bengali. Il consulta le spécialiste linguistique du quartier général. Selon ce dernier, les Tibétains comme les Indiens parlant hindi et ourdou allongeaient le premier « a », en particulier les seconds. Les autres syllabes fluctuaient. Au Népal, on parlait d’ « Himal ». En hindi, cela ressemblait à « Himalay ». Pour la population musulmane indienne, il s’agissait d’« Himaliya », prononciation jugée erronée puisque les mahométans n’étaient pas autochtones. Le spécialiste suggérait d’accentuer le premier « a » pour guider les anglophones : « Himálaya ». Corbett sollicita en outre un ami, Brijial Nehru (cousin du premier Premier ministre indien d’après l’indépendance). Ils conclurent que les différentes voyelles (i, a, a, a) avaient successivement la valeur qu’elles ont dans le « him » anglais, le « father » anglais et, pour les deux dernières, dans l’article français « le ». Il présenta ses recherches dans un article publié dans l’Himalayan Journal en 1929. Quant à l’usage anglais moderne de doter la montagne d’un pluriel, il m’est désagréable, même si l’anglais a tendance à mettre un « s » aux mots hindis déjà pluriels, ainsi de « pyjamas » ou « chapatis ». Dût-ce être jugé pédant, le présent ouvrage s’en tiendra à l’Himalaya.

Le Mahabharata et l’autre grande épopée sanskrite, le Ramayana, sont ensemble tenus pour l’Itihasa, c’est-à-dire « l’histoire » en sanskrit. Bien des érudits ont scruté le brouillard du mythe pour tenter d’en extraire des faits. En effet, si le Mahabharata n’est pas une véritable histoire, il n’est pas une anti-histoire. Pour les cinq frères Pandava, rois des plaines, comme pour le fonctionnaire colonial Sir Geoffrey Corbett, l’Himalaya jouait deux rôles contrastés : un lieu de retraite spirituelle et de séparation du monde, mais aussi un lieu de rencontre où se croisaient et commerçaient des cultures radicalement différentes, via un réseau antique de sentiers de haute montagne. Les compilateurs de l’épopée, réunis sous la figure mythologique de Vyasa, l’Homère de l’Antiquité indienne, possédaient, outre une connaissance considérable de la géographie de cette partie de l’Himalaya, celle de ses différentes populations. Pourtant, il y a encore deux mille ans, l’Himalaya incarnait une nature indomptée par l’homme : des forêts sombres et des rivières déchaînées, le domaine des bêtes sauvages, des tigres et des ours. C’était aussi le domaine des « hommes sauvages », qui ne labouraient pas comme les nations civilisées.

Dans sa monumentale Himalayan Gazetteer, Edwin Atkinson, fonctionnaire irlandais sous la reine Victoria, a raconté comment les migrants hindous s’établissant dans ces montagnes « raffinaient les manières et les rites de la rude population indigène ». Cette démarche civilisatrice des montagnards s’inscrivait à merveille dans un récit qui attribuait les mêmes vertus à l’impérialisme britannique, alors même qu’à ses marches les aventuriers impériaux étaient attirés par les forêts et les solitudes neigeuses. Rudyard Kipling a filé ce thème dans un poème de 1898, L’Explorateur :

« Quelque chose est caché. Va le trouver. Va derrière les cimes – Quelque chose est caché derrière. De perdu qui t’attend. Vas-y ! »

Les montagnes ont toujours excité l’imagination des habitants des basses terres : remplies de démons ou bien sublimes et aventureuses. La demeure des neiges proposait un vaste écran vierge où projeter les rêveries de tous les nouveaux venus : rois exilés, impérialistes étrangers, chercheurs spirituels, explorateurs imbus d’eux-mêmes, archéologues, missionnaires, espions, cartographes, artistes, hippies… et alpinistes. L’Himalaya est enveloppé dans leurs histoires comme par les nuées de la mousson : des histoires de connaissances secrètes et de nouveaux horizons, sur un endroit au bout de tout, un endroit d’au-delà. Ces mythes n’ont presque jamais perçu la complexité et la richesse des cultures qui s’y sont développées durant des millénaires, aussi variées que les montagnes qui les ont modelées. Les étrangers cupides les ont ignorées ou s’en sont emparés. Cette tension entre mythe et réalité continue de déchirer l’Himalaya aujourd’hui. Ce livre aspire notamment à montrer comment ces histoires furent écrites puis récrites.

*

Au matin, la pluie avait cessé. La brume sourdait de la terre comme de la fumée. Ganga tonitruait dans son étroite vallée, masse d’eau bouillonnante, empâtée d’alluvions, dont le rugissement était souligné par le grondement, plus solide et inquiétant, d’énormes rocs emportés par la force de l’eau. Le bruit puissant rappelait que la montagne s’érode à peine plus lentement qu’elle ne s’érige dans le ciel. Nous considérons instinctivement que les montagnes sont éternelles, mais ce n’est pas le cas. Elles se désagrègent et se reconstituent comme le reste de la nature, comme nous-mêmes.

Quelques-uns d’entre nous décidèrent de reprendre les parapluies et d’aller visiter le petit temple au centre du village pour recevoir la bénédiction du prêtre. Penché hors du sanctuaire embaumant l’encens, il nous fit une marque sur le front, juste entre les yeux, appelée tilaka. Le temple était calme et les foules confinées par les périls de la mousson. En temps normal, le village de Gangotri est bondé de pèlerins, surtout dans les deux mois précédant la saison des pluies en juillet. Il s’inscrit dans un circuit de quatre sites de pèlerinage, le Chhota Char Dham, et se visite en deuxième lieu. Les autres sites sont Yamunotri, source de la rivière Yamuna ; Kedarnath, dont le temple est dédié à Shiva ; Badrinath, le plus sacré, où le temple de Vishnou se dresse sur la berge de l’Alaknanda, qui rejoint plus loin la Bhagirathi pour devenir le Gange. Selon le Mahabharata, c’est à Badrinath que le dieu Krishna resta debout sur une jambe, les bras levés, durant un siècle, « à vivre d’air pur ».

Pour qui veut imaginer l’endroit où un demi-dieu comme Bhagiratha pourrait requérir le secours de Shiva, notre camp de base sous le Shivling (« le lingam de Shiva », « symbole phallique » de sa force créatrice divine) ferait un bon candidat. L’endroit s’appelle Tapovan, « la forêt de l’austérité », bien que les seuls arbres fussent rabougris dans l’air rare à 4 400 mètres. Tapovan, issu du Mahabharata, désigne un lieu de pratique spirituelle. Chaque été, quelques yogis font le chemin pour méditer sous la montagne. Si plusieurs endroits portent le même nom, celui-ci est célèbre, grâce à la montagne qui le domine – l’une des plus belles du monde – et à la source du Gange non loin en contrebas. Quand nous dressâmes nos tentes, dans l’intention de rester quelques semaines, trois yogis étaient encore là, à vivre comme Bhagiratha d’air frais plus une poignée de riz, à dormir dans un abri de pierre brute.

La nuit, la toile de nos tentes gelait, la montagne se faisait spectrale au clair de lune. Le jour, le visage enduit de crème, nous plissions les yeux contre le soleil féroce d’altitude. Un sadhou, un ascétique, restait assis dans la chaleur de son éclat, jambes croisées sur un morceau de granit plan, dominé par la montagne, nu à l’exception d’un petit pagne, efflanqué, coiffé de mèches tressées et empilées comme Shiva, les yeux fermés en contemplation. Lui et moi étions tous deux des dévots. Tous deux nous endurions l’inconfort physique, cherchions tous deux quelque chose, bien qu’il fût évident que le sadhou connaissait mieux sa voie métaphysique que moi la mienne. Je n’avais aucune idée, en aiguisant mes crampons et empaquetant mon sac, que je commençais une longue ascension vers une meilleure compréhension de ces montagnes.

Où finissait la mythologie et où commençait la réalité ? Comment et où les histoires d’alpinisme de ma jeunesse s’intègrent-elles dans l’ample histoire de l’Himalaya ? Les grimpeurs passent davantage de temps à faire le siège des fonctionnaires du gouvernement, dans l’Himalaya, que partout ailleurs. Mais comment ces gouvernements ont-ils vu le jour ? Comment l’étrange puzzle de nations constituant l’Himalaya s’est-il mis en place ? Pourquoi la chaîne n’appartient-elle pas tout entière à l’Inde ou à la Chine ? Au néophyte que j’étais, il semblait que si les livres de géographes occidentaux abondaient sur la région prise dans son ensemble, les historiens, en général, la considéraient par entités politiques. Cette approche ignorait la perception qu’a l’Himalaya de lui-même, sa culture et son expérience partagées, cohérences souvent négligées par les exposés occidentaux. Pourquoi les relations d’ascension de l’Everest étaient-elles bien plus nombreuses que les histoires des peuples vivant dans son ombre ? C’était comme apprécier l’Écosse d’après ses parcours de golfs. Quid de l’art, de la philosophie, de la politique et des intrigues de l’Himalaya ? Mon étroite perspective personnelle se brisait en mille points de vue. Je voulais concilier ce qui m’avait poussé à venir dans l’Himalaya avec ce que j’y trouvais. J’y revenais sans cesse, pas seulement comme alpiniste, mais aussi comme journaliste et auteur, toujours débordant de questions. Mais à chaque fois que j’avais l’impression d’approcher du sommet, la récompense qui semblait à ma portée s’éloignait à nouveau. À chaque fois que je changeais de point de vue, de nouveaux horizons s’ouvraient, de nouveaux sommets m’appelaient. C’était souvent une expérience inconfortable, pas seulement physiquement. Les cicatrices du colonialisme se sont propagées loin dans les montagnes, même dans les régions censément restées indépendantes. Et je finis par réaliser avec acuité que l’ascension des montagnes est un plaisir égoïste en regard des épreuves physiques et psychologiques qui font le quotidien de bien des habitants.

Les yogis et chercheurs spirituels que nous croisions en chemin semblaient faire partie d’une Inde éternelle, mystique et d’outre-monde, échappant aux contraintes ordinaires de l’histoire. Mais tout comme moi qui avais été attiré par les récits d’aventure, mes propres textes sacrés ou l’exemple de mes héros, ascètes et ermites obéissaient à une inspiration ; les esprits d’autres personnes les avaient obligés à venir eux aussi. Tapovan est célèbre pour son lien avec le saint hindouiste Sri Swami Tapovanam (« Sri » est un titre honorifique et « Swami » signifie gourou ou maître, stricto sensu « celui qui est à lui-même »). Né Chippukutty Nair en 1889 dans une famille aristocratique du Kérala, en Inde méridionale, il avait contrarié le désir de son père (qui souhaitait qu’il fît une belle carrière politique) et quitté l’école où l’ouverture spirituelle limitée et la perspective d’une carrière aride et toute tracée le brimaient. Après la mort de son père, encore âgé d’une vingtaine d’années, il resta au Kérala en menant carrière de poète et d’homme de lettres jusqu’à ce que son frère ait fini ses études. Il quitta alors la maison familiale à jamais, pour réaliser son rêve, vivre la vie la plus simple possible dans la région de l’Himalaya, louée par les livres qu’il étudiait.

Il passait l’hiver à Rishikesh et l’été dans les hautes montagnes, peu rassuré par les ours dans les forêts mais enthousiasmé par le paysage. Tapovan, au-dessus de la limite des arbres, hantée la nuit par les léopards des neiges, était l’un de ses sites de méditation préférés. « J’avais le cœur émerveillé et ravi en observant les cimes rocheuses et vermeilles qu’on appelle Sivalinga et Bhageerathi Parvat dressées sur chaque rive, les longues chaînes de montagnes neigeuses de part et d’autre, éblouissantes d’éclat argenté. » L’intense ravissement que lui procurait le monde naturel brille dans ses écrits. Les gens accouraient pour l’écouter et plusieurs mécènes lui proposèrent de lui bâtir des monastères, mais il préférait la forêt et quitta le monde aussi simplement qu’il y avait vécu, bien différent du gourou des Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, qui mourut millionnaire reclus aux Pays-Bas, en donnant ses entretiens par vidéo, car il redoutait trop les microbes pour rencontrer les journalistes en personne.

Le Swami Tapovanam ressentait un autre lien puissant avec cette partie sacrée de l’Himalaya. À l’est de Gangotri et de ses sites préférés de méditation, de l’autre côté du Shivling, on trouve la vallée de l’Alaknanda et le temple de Badrinath, le plus important des quatre jalons du Chhota Char Dham. D’après le Mahabharata, c’est à partir de Badrinath que les Pandavas ont commencé leur ultime et fatale expédition, la Swargarohini, l’ascension vers le ciel. Pour le Swami Tapovanam, s’asseoir dans ce temple hindou était une manière de revenir chez soi. L’archiprêtre en est traditionnellement un Kéralais, de sorte qu’ils pouvaient s’entretenir dans leur langue maternelle, le malayalam, médium jadis utilisé par le jeune poète. La tradition du prêtre kéralais est liée à la légende de fondation du temple. Badrinath avait accueilli un temple bouddhiste dans les temps anciens, mais la légende rapporte que le philosophe et sage kéralais, Adi Shankara, qui vivait au VIIIe siècle, proclama que le lieu était favorable à l’hindouisme après avoir trouvé une pierre noire appelée shaligram – un coquillage fossilisé représentant Vishnou – dans la rivière Alaknanda.

À l’époque, l’hindouisme était à l’ascendant et le bouddhisme en reflux. Les détails de la vie de Shankara sont controversés. Il existe plus d’une douzaine d’hagiographies. On n’est même pas sûr de l’endroit où il vécut. Comme le Swami Tapovanam, très fier de partager la même langue et la même culture et d’y puiser son inspiration spirituelle, Shankara était un sannyasi, un ascète qui vivait simplement dans les différents lieux de pouvoir indiens et s’inscrivait dans le courant hindouiste de l’Advaita Vedanta. Ce qui le différenciait philosophiquement du bouddhisme était sa conception fondamentale de l’âme. Pour le bouddhisme, celle-ci est une illusion. Pour Shankara, elle était réelle. Pour les mortels ordinaires contemplant le cosmos depuis le toit du monde, l’idée que leur soi intime survivra à la mort physique paraît plus réconfortante que la dissipation d’un mirage.

La vie d’Adi Shankara montre que l’Himalaya fut un espace contesté dès le premier millénaire, comme il le serait mille ans plus tard avec l’expansion de l’Empire britannique. Shankara vécut après la chute de la dynastie des Gupta en 543 de notre ère, âge d’or de l’Inde, époque d’immense développement intellectuel et culturel, comme de tolérance religieuse. Dès lors, l’Inde s’était morcelée en plus petits royaumes ; des traditions rivales revendiquèrent les lieux spirituels d’importance, tel Badrinath. L’irruption de l’islam dans le sous-continent au cours du XIIe siècle n’avait fait qu’augmenter ces antagonismes. Nombre des hagiographies de Shankara furent écrites au XVIe siècle en plein essor de l’influence musulmane. De nouveaux intérêts politiques et religieux balayèrent les pouvoirs en place comme des plaques tectoniques et obligèrent les populations à chercher d’autres refuges, souvent montagnards, en s’adossant à la plus haute muraille terrestre. Certains de ces réfugiés fondèrent de nouvelles dynasties ; d’autres se fossilisèrent, en préservant des pans de cultures quasi oubliées, ailleurs disparues. Les montagnes pouvaient être un refuge ou un piège, parfois les deux.

Jusqu’à la guerre frontalière sino-indienne de 1962, rares étaient les routes carrossables d’altitude, ce qui signifie que les pèlerins devaient péniblement crapahuter jusqu’à des 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’obligation d’engager des porteurs rendait le voyage onéreux, impossible à beaucoup. Les femmes qui le pouvaient se faisaient porter dans un panier à dos d’homme ou plus élégamment en litière par quatre porteurs. Les pèlerins devaient payer d’avance et l’on racontait des histoires atroces de femmes précipitées dans la rivière, une fois hors de vue du village, par des porteurs cupides, désireux de profiter au mieux de la brève saison des voyages. La piètre hygiène et l’abondance des pèlerins provoquaient chaque année des douzaines de morts par dysenterie. Plus bas, dans la forêt, sévissait la malaria. Le pays dominant ces villes de pèlerinage, plus frais et plus propre, demeurait pour l’essentiel le repaire des sannyasis et des yogis prêts à affronter la dureté des nuits froides et le manque d’oxygène, à vivre du lait des chèvres paissant sur l’alpage. Après cette guerre, l’Inde a massivement investi dans le réseau routier himalayen, modifiant la région à jamais et ouvrant le Chhota Char Dham au tourisme de masse. Des centaines de milliers d’hindous le visitent chaque année et le gouvernement prévoit d’améliorer encore les infrastructures pour en faire venir davantage. Gangotri et les autres sites s’inscrivent désormais dans une reformulation de l’hindouisme indien et la mise en exergue d’un nationalisme culturel.

Envisager les montagnes comme des lieux de perfection dans un monde imparfait est une figure aussi convenue que prégnante en Inde, comme elle l’était pour un alpiniste occidental comme moi, à la tête farcie d’idées romantiques sur le monde sauvage. À l’ère de Kali, l’époque moderne du bruit et de l’agitation, les Indiens de la classe moyenne voient de plus en plus dans les montagnes des échappatoires aux mesquins compromis du quotidien, des endroits où vivre plus simplement. Le livre des Puranas, encyclopédie tentaculaire et cosmique écrite pour l’essentiel dans les premiers siècles du premier millénaire, a beaucoup à nous apprendre sur la géographie sacrée de cette source spirituelle. Selon les Puranas, ces vallées abritent des esprits, les gandharva, bons ou mauvais, à moitié animaux ou oiseaux, qui enchantent les dieux par leurs chants, aussi bien que les esprits de la nature, les yaksha, protecteurs fantasques, parfois lubriques, des arbres et de la richesse de la terre, ainsi que leurs cousins, les rakshasa, mangeurs de chair humaine crue, nés de l’haleine de Brahma. Ces montagnes sont la région de Swarga, le paradis, le domaine des justes. « Là il n’y a ni tristesse, ni lassitude, ni anxiété, ni faim, ni appréhension ; les habitants ignorent toute infirmité ou douleur et vivent dans une béatitude continue de dix à douze mille ans. » Au centre de ce paysage cosmique se trouve, dit-on, le mont Meru, en forme de graine de lotus, tel un cône arrondi et renversé, sommé par la ville de Brahma, dont les pétales abritent la demeure des dieux et qui projette de sa base de nombreuses montagnes, comme les filaments d’un lotus. On assimile souvent ce mont Meru au mont Kailash, juché sur le plateau tibétain, en équilibre entre l’Himalaya au sud et la chaîne du Kun Lun au nord. Si le mythe de Shangri-La – royaume caché et paradisiaque situé dans l’Himalaya – fut concocté par un romancier anglais, il tire son origine de ce type de textes.

Dans ma longue randonnée pour comprendre l’Himalaya, fût-ce imparfaitement, cette mythologie a souvent été une pierre d’achoppement. Comment la relier au monde himalayen tel qu’il m’apparaissait, fait de problèmes économiques, d’autarcie, de complexité culturelle ? La plupart des gens se préoccupaient de survivre et d’assurer un meilleur avenir à leurs enfants, pas de la sublimité des paysages ni des perspectives transcendantes. Et pourtant, c’était ces caractéristiques-là qui faisaient son attrait pour les touristes dans mon genre. Il ne manquait pas de voix autochtones, mais celles-ci étaient souvent étouffées, reléguées par celles des étrangers qui tenaient pour plus urgentes et importantes leurs idées sur l’Himalaya. La population des montagnes est même allée jusqu’à adopter ces interprétations sur sa patrie pour les resservir aux gens qui les avaient concoctées. Il en existe une illustration élégante, associant religion, commerce et colonialisme, qui vient combler le fossé séparant le cosmique du quotidien.

On trouve dans les Puranas un autre ouvrage intitulé Manasakhanda, souvent cité dans les descriptions de la région du Kailash, notamment parce qu’il recèle plus d’informations utiles sur les sites de pèlerinage dans cette partie de la chaîne que tout autre texte, mais aussi pour son charme intrinsèque. Il se concentre surtout sur la zone située au sud du mont Kailash et sur les eaux sacrées du lac Manasarovar voisin. Une anecdote nous raconte le voyage de l’ascète Dattatreya qui, ayant renoncé au monde et vivant dans la montagne, se rend à Kashi, la ville de lumière, plus connue en Europe sous le nom de Varanasi. Il s’y entretient avec Dhanvantari, prince de la ville. Ces hommes sont aussi des dieux : l’ascète est une incarnation de Vishnou tandis que le prince est le dieu de l’ayurveda, c’est-à-dire la santé. Tous deux s’entretiennent des sites de pèlerinage, ou tirtha, et l’ascète décrit longuement les merveilles qu’il a vues à Himachal. « Qui pense à Himachal, même s’il ne les contemple pas, est plus grand que qui accomplit tous les rites à Kashi, dit-il. Cent ères des dieux ne permettraient pas de te décrire toutes les gloires d’Himachal… Comme la rosée est séchée par les premiers rayons du soleil, ainsi en va-t-il des péchés de l’homme à la vue de la sainte Himachal. »

C’est un beau texte, abondamment cité non seulement par les livres de voyage modernes mais par les ouvrages plus érudits. L’origine en est pourtant étonnante. Les familiers de la version de la Bible dite du roi Jacques auront pu en saisir l’écho dans ces mots, qui ne sont pas une traduction du Manasakhanda, mais un résumé du milieu du XIXe siècle, dû à un fonctionnaire colonial anglais, John Strachey, qui passa les débuts de sa carrière comme chargé de district aux confins de l’Inde et du Tibet. Enquêtant sur les finances des centres de pèlerinages de son périmètre, le Kumaon, il avait fait la connaissance d’un érudit, ou pandit, du nom de Rudrapatta Pant, qui lui avait montré le texte du Manasakhanda, utilisé par les pèlerins comme une sorte de guide de voyage spirituel. Strachey en avait traduit des passages vers l’anglais. Nombre de fonctionnaires coloniaux relevaient leur ordinaire bureaucratique avec des occupations plus séduisantes : pour Strachey, c’était la littérature. Ainsi, quand il adressa ses notes sur la valeur économique des pèlerinages aux fins de publication dans l’Himalayan Gazetteer d’Edwin Atkinson, il y joignit sa version du Manasakhanda, d’après la traduction de Pant, mais révisée conformément à sa propre tradition littéraire et religieuse, celle de l’Église d’Angleterre.

Voilà pour ce qui est de la traduction. Quid du texte original ? Sous l’imagerie exaltante, on repère des indices intéressants touchant ses origines. Il ne renferme par exemple aucune mention de Gangotru et Gaumukh parmi les sites les plus sacrés de la région, mais renvoie à des lieux étroitement associés à Shiva. Ensuite il relie la déesse Ganga, non à Shiva comme le Mahabharata, mais à Vishnou. Ces omissions comme ces modifications sont caractéristiques d’un texte vishnouïte, inscrit dans une tradition hindoue qui voit en Vishnou son seigneur suprême : c’est un point de vue inhabituel dans l’Himalaya, lequel est ordinairement shivaïte. On note aussi que les sites de pèlerinage recommandés par le Manasakhanda se situent tous dans le Kumaon et aucun dans le Garhwal voisin. Comment expliquer ces partis pris ?

Depuis la période médiévale, c’était la dynastie des Chand qui avait régné sur le Kumaon. Au XVIIe siècle, elle mena une série de guerres intenses contre le royaume voisin de Garhwal. Certains des plus beaux temples dans la capitale d’Almora furent construits pour célébrer les victoires du Kumaon. Au milieu du XVIIIe siècle, à peu près au moment où l’on peut situer la rédaction du Manasakhanda d’après Strachey et Atkinson, le Kumaon comme le Garhwal avaient été conquis par les Rohilla, groupe de Pachtounes musulmans arrivés d’Afghanistan au service des empereurs moghols et installés au nord de l’Inde. À son tour, cette région fut absorbée par un nouvel État agressif, le Gorkha (le Népal d’aujourd’hui) puis, une vingtaine d’années plus tard, par l’East India Company (Compagnie anglaise des Indes orientales ou EIC) quand les Britanniques attaquèrent le Népal. Si ces derniers rendirent la partie occidentale du Garhwal au fils du dernier roi, Sudarsha Khan, ils fondirent la partie orientale dans le Kumaon qu’ils administrèrent directement, et ce jusqu’en 1947. Le système d’imposition était au nombre des principales différences entre le Kumaon et la principauté de Garhwal. Les revenus de celle-ci allaient à Sudarshan Khan. Au Kumaon, ils allaient aux Anglais. Ils devaient donc se féliciter, à tout le moins, que le Manasakhanda, le texte auquel se reportaient les pèlerins pour la conduite spirituelle, oriente exclusivement ses lecteurs, par un heureux hasard, vers les sites du Kumaon où leurs aumônes finiraient dans les coffres britanniques, tout en renforçant la tradition vishnouïte de la région. En d’autres termes, les pandits d’Almora souhaitant rétablir leur mainmise religieuse après l’occupation musulmane et la tyrannie du Gorkha, n’auraient pu disposer d’un document plus utile qui, s’il convenait aux intérêts des nouveaux occupants, les laissait vaquer à leurs affaires sacrées. Et c’est ainsi qu’un texte qui semble n’être à première vue que l’expression de l’appel éternel et immuable du haut Himalaya, s’avère un document très politique dans un monde qui passe, aux affiliations toujours changeantes. Sa prose n’en est pas moins belle, ni moins vraie pour les millions qui ont vu l’aube sur l’Himalaya, mais l’épisode illustre comment cette partie du monde a été simplifiée et interprétée dans l’intérêt d’étrangers.

*

Le quasi-paradoxe qui fait des montagnes éternelles une ligne de faille politique n’a rien perdu de son actualité aujourd’hui. Les communautés himalayennes, confrontées aux stratégies rivales de Delhi ou Beijing, luttent toujours pour préserver leur identité. Peu après notre expédition sur le Shivling, ce coin de l’Inde est devenu son vingt-septième État, un amalgame des anciens royaumes himalayens de Garhwal et Kumaon qui s’est détaché du vaste État de l’Uttar Pradesh. Les autochtones préféraient qu’on l’appelle « Uttarakhand », puisque ce terme désigne la région dans les Puranas ; le gouvernement nationaliste hindou du BJP à Delhi voulait imposer « Uttaranchal », variante nationaliste safranée1 d’allure moins séparatiste. On s’est finalement rallié à « Uttarakhand » en 2007, trois ans après que le BJP eut perdu le pouvoir.

Les tensions connues au Garhwal et au Kumaon n’ont cessé de parcourir l’Himalaya dans le passé comme dans le présent. À l’autre extrémité du Népal, une campagne récurrente visant à créer un nouvel État du nom de Gorkhaland, autour de la station d’altitude de Darjeeling au Bengale occidental, a suscité des flambées régulières de violence, notamment en 2017. Du Cachemire à l’ouest à l’Arunachal Pradesh à l’est et au Tibet au nord, les besoins des autochtones sont souvent diamétralement opposés aux intérêts stratégiques de régions plus riches et éloignées. Les centres du pouvoir qui voulaient jadis l’or ou le musc himalayens veulent aujourd’hui l’hydroélectricité ou la sécurité frontalière. De nos jours, on préfère défendre ces intérêts en brandissant l’identité culturelle – souvent exprimée par la religion ou la langue – ou en émettant des protestations plutôt qu’avec de fortes armées.

L’avenir politique de l’Himalaya, complexe et incertain, réside dans son passé hétérogène, fait de tant de voix, de tant de traditions qui cherchent à se faire entendre. Et cette histoire riche et fragmentée résulte de son extraordinaire géographie régionale. Impossible de comprendre l’une sans l’autre. Les environnements extrêmes suscitent d’inhabituelles stratégies de survie et nulle part ailleurs, peut-être, la relation entre géographie et culture n’est-elle aussi évidente que sur les plus hautes montagnes du monde. Pour le montagnard que je suis, l’ingéniosité et la résilience que j’ai vues parmi les populations locales pour affronter les épreuves du quotidien rendent risible ce que font là-bas la plupart d’entre nous. Il faut garder à l’esprit l’échelle et les défis des plus hautes montagnes de ce monde si l’on veut bien comprendre leur incroyable histoire humaine. Mais comment ? Et par où commencer ?

1 Du nom de la couleur emblématique du BJP, parti nationaliste hindou. (NdT)

2 Les origines

Depuis Tapovan, où les ascètes s’efforcent de toucher l’esprit de Brahma, on peut tourner le dos au Shivling et regarder vers le nord, par-delà le glacier de Gangotri, vers une ligne vertigineuse de cimes, la chaîne des Bhagirathi, découpée sur le ciel indigo. La plus impressionnante est la vaste face sud du Bhagirathi III, haute d’environ deux kilomètres, somptueuse falaise verticale de granit couronnée d’une friable argile schisteuse et noire. Au cours de notre expédition de 1995, le Bhagirathi III me semblait être un fragment d’échiquier colossal, noir sur blanc. Le contraste entre le granit, bien plus clair que ceux que j’avais vus ailleurs, et l’argile schisteuse au-dessus m’intriguait. Les granites de l’Himalaya sont inhabituellement pâles et appelés leucogranites, du grec leukos, « blanc ». Leur géochimie est peu courante : tourmaline, grenat rouge, beaucoup de mica blanc et moins de noir. Je l’ignorais alors, mais j’avais en face de moi un aperçu d’un processus continu, la construction et la déconstruction, vieilles de millions d’années, des plus grandes montagnes de la terre.

Quelques années avant mon ascension du Shivling, un géologue du nom de Mike Searle, devenu un expert mondial de la formation de l’Himalaya, arriva à Tapovan dans l’espoir d’ouvrir une nouvelle voie sur la montagne, pas seulement pour le plaisir, mais parce que cela lui paraissait la façon la plus efficace de recueillir des échantillons de granit à différentes altitudes. Searle essayait de répondre à une question évidente qui s’avérait étonnamment complexe : quand les montagnes de l’Himalaya avaient-elles atteint leurs altitudes actuelles de 7 à 8 000 mètres ? En recueillant des échantillons, en étudiant les éléments sertis dans les minéraux à l’intérieur du granit, Searle et ses collègues pourraient esquisser une chronologie plausible de la fonte du granit, et à quelle profondeur de la croûte terrestre, puis situer son refroidissement à mesure qu’il était rejeté et érodé en surface.

La voie choisie par Searle et son compagnon de cordée, Tony Rex, était parfaite pour recueillir des échantillons, mais terriblement dangereuse car exposée aux avalanches dévalant la paroi nord-ouest de la montagne. Le deuxième jour, le temps s’altéra et ils se retrouvèrent aux prises avec une violente tempête. Cette nuit-là, ils n’avaient même pas d’endroit où s’asseoir et ils restèrent là, capuches hermétiquement serrées, fouettés par le vent et les embruns, dans l’attente de l’aube. Au milieu de la nuit, ils entendirent un craquement sonore au-dessus d’eux, comme une explosion, suivi presque aussitôt d’une énorme chute de rochers. Il n’était plus du tout question de gagner le sommet. Il leur fallait désormais descendre en rappel à la quasi-verticale sur un kilomètre et demi jusqu’au glacier plat en contrebas, et recueillir des échantillons de granit en chemin. (Pour des raisons évidentes, ce travail doit toujours se faire en descendant.) Peu à peu, leurs sacs à dos se remplirent de lourds cailloux et quand ils s’arrêtèrent pour faire du thé, ils se dirent qu’il serait beaucoup plus simple de fourrer tous les échantillons dans un seul sac puis de le lâcher au bas de la paroi. Quel accident pouvait-il se produire ? Ils regardèrent le sac prendre de la vitesse jusqu’à ce qu’il heurte un rocher dépassant de la paroi neigeuse : il éclata en faisant pleuvoir une averse d’échantillons, chacun dans son sachet plastique annoté. Ils passèrent les trois heures suivantes, dans la descente, à ramasser autant d’échantillons que possible.

Revenus au laboratoire, Searle et ses collègues mesurèrent la chute de radioactivité de deux isotopes différents d’uranium, technique de datation pratiquée depuis les années 1980 seulement. Elle révéla que le granit recueilli près du sommet s’était cristallisé, à partir du magma fondu, 23 millions d’années plus tôt. Les tests montrèrent aussi que les échantillons avaient été rejetés rapidement à la surface, dès leur solidification il y a environ 14 millions d’années, époque où cette « exhumation » s’était considérablement ralentie. L’érosion s’accéléra alors, au début des glaciations du quaternaire il y a quelque deux millions et demi d’années, et il en résulta le paysage que j’observais au-delà du glacier de Gangotri. L’argile schisteuse dans laquelle ce granit fondu avait fait irruption était sédimentaire et beaucoup plus ancienne ; elle datait de l’ère paléozoïque, de − 500 millions d’années environ. Au point de rencontre du granit et de l’argile, des pans de la roche originale, la roche « environnante », s’étaient trouvés expulsés par le granit liquide, puis avaient gelé sur place lors de son refroidissement. Searle et son équipe ont utilisé leurs résultats pour ébaucher un modèle d’orogenèse de l’Himalaya qui atteignit son apogée entre − 23 et − 20 millions d’années. Leur tâche suivante a consisté à prélever des échantillons de granit sur d’autres sites pour vérifier la validité du modèle dans toute la chaîne himalayenne.

J’avais lu les aventures de Searle et nous avions des amis communs. L’un d’eux me raconta comment il avait rempli un baril d’échantillons au bout d’une vallée éloignée du Karakoram, au nord de l’extrémité occidentale de la chaîne, puis engagé un porteur pour les rapporter au début de la route, après plusieurs jours de pérégrinations pénibles sur un glacier jonché d’éboulis. Le porteur se demandait, on le comprend, pourquoi vouloir des roches prélevées à l’extrémité la plus éloignée du glacier alors qu’on en trouvait quantité d’excellents plus près de chez lui. Il vida donc le baril qui lui avait été remis pour le remplir à l’arrivée. Searle, m’apprit mon ami, reçut la nouvelle avec philosophie.

Il m’avait raconté cette histoire alors que nous campions dans les montagnes du Gangdise, à 100 kilomètres environ au nord de la chaîne principale de l’Himalaya, sur le haut plateau tibétain. Plus tard au cours de ce même voyage, mon ami aperçut Mike Searle qui revenait tout juste d’une autre expédition scientifique. Nous l’interrogeâmes sur le paysage du Gangdise, si différent du chaos encombré de l’Himalaya : d’énormes pics séparés les uns des autres, tels des galions voguant sur le vaste plateau brun tibétain. Durant une demi-heure, l’expert expliqua clairement et simplement les origines de l’Himalaya, comment il s’était formé et le contrecoup provoqué sur la côte méridionale de l’Asie d’alors, quand le haut plateau où nous avions séjourné dominait la mer de Téthys, alors en contraction, qui séparait à l’ère mésozoïque les supercontinents de Gondwana et Laurasie. L’échelle chronologique m’était inconcevable, inimaginable, et pourtant Mike Searle semblait voir en esprit la surface terrestre se plisser et se nouer sur des millions d’années. L’histoire paraissait aussi légendaire que les mythes hindouistes de la création du monde.

Notre compréhension de la formation des montagnes est étonnamment récente. Bien longtemps après les avoir cartographiées, nous connaissions mieux la géologie lunaire que leur genèse. Quand Mike Searle faisait ses études dans les années 1970, on venait juste de se rallier à la théorie de la tectonique des plaques, des masses terrestres en déplacement à la surface de la planète. La théorie d’origine, celle de la dérive des continents, avait été proposée par le météorologue et géophysicien allemand Alfred Wegener en 1912. Jusqu’alors, les géologues considéraient que les caractéristiques géologiques principales de la terre n’avaient pas évolué depuis le refroidissement de sa surface en fusion. Les premières tentatives d’ascension de l’Everest fournirent quelques indices. Alexander Heron réalisa la première carte géologique de la montagne après la reconnaissance de 1921. Les géologues Noel Odell – en 1924 – et Lawrence Wager – en 1933 – recueillirent du calcaire sédimentaire non loin du sommet. À l’évidence, le sommet de l’Everest était jadis situé au fond de l’océan. Mais savoir comment ce fond avait pu se retrouver à 9 kilomètres au-dessus de la surface de la mer n’allait pas de soi avant la théorie de la tectonique des plaques. À considérer l’aspect des roches sommitales de l’Everest, tous trois supposaient qu’elles avaient été rejetées vers le haut, sans pouvoir prouver ce mécanisme.

Après la mort de Wegener, irradié sur la calotte polaire du Groenland en 1931, sa théorie fut promue par divers géologues, dont l’Anglais Arthur Holmes qui énonça qu’une contraction dans les profondeurs de la planète pouvait mouvoir les continents à sa surface. Mais la plupart des géologues la contestaient, parfois violemment : on vit s’affronter les « dériveurs » et les « fixistes ». Après la Seconde Guerre mondiale, des arguments scientifiques commencèrent à étayer le modèle de Wegener selon lequel des continents entiers se scindaient et se heurtaient. On découvrit des chaînes montagneuses dans les abysses marins où le magma, après avoir affleuré par des failles du plancher océanique, s’était cristallisé. On utilisa les magnétomètres destinés à détecter les sous-marins pour cartographier les fonds marins : les roches basaltiques y ont enregistré la polarité terrestre au moment de leur formation. Les relevés firent apparaître cette variation en zébrures noires et blanches, en fonction des inversions périodiques du champ magnétique terrestre, du nord au sud et vice-versa. On avait une preuve indiscutable que le plancher océanique s’écartait. Les continents étaient vraiment en mouvement. L’idée de Wegener était vérifiée en principe, sinon dans tous ses détails. Ainsi, on peut repérer sur une carte la dérive septentrionale de l’Inde d’après la succession de volcans allant de l’île de La Réunion, à l’est de Madagascar dans l’océan Indien, via l’archipel des Chagos et les Maldives jusqu’aux Ghats occidentaux, à l’est de Mumbai. L’anomalie d’un « point chaud », en profondeur dans le manteau terrestre, à l’endroit de La Réunion actuelle, a créé tous ces volcans qui se sont refroidis tour à tour en dérivant vers le nord.

Il n’y a pas de fossiles ou de créatures marines ayant moins de 50 millions d’années dans l’Himalaya. Il en résulte que la collision de l’Inde avec l’Asie qui créa la chaîne se produisit vers cette époque. L’Himalaya est donc « jeune » comparé à ses proches voisins. Les roches métamorphiques de l’Hindou Kouch, par exemple, sont trois fois plus anciennes, ce qui renvoie à une orogenèse bien antérieure. Étant la chaîne la plus jeune et la plus haute du monde, l’Himalaya constituait le champ d’étude idéal pour observer la tectonique des plaques continentales. En calibrant les bandes d’anomalie magnétique enregistrées dans l’océan Indien, les géologues ont reconstitué la manière dont l’Inde s’est détachée de l’Antarctique dans les derniers 120 millions d’années pour dériver vers le nord après la scission de l’énorme supercontinent de Gondwana dans l’hémisphère sud.

Durant des dizaines de millions d’années, la mer de Téthys s’est rétrécie et a presque failli disparaître. Le golfe Persique demeure un minuscule vestige de cet antique océan, un vieux voisin de la bien plus récente mer Rouge, laquelle s’élargit d’un centimètre chaque année. Lorsque Inde et Asie se rejoignirent à une latitude voisine de l’équateur, le plancher marin de Téthys fut soulevé vers le ciel. L’érosion en a fait disparaître l’essentiel depuis longtemps ; il n’en reste que des fragments brisés dans l’Himalaya. Mais à Oman, en Arabie orientale, où la Téthys n’est pas encore refermée, ces formations d’ophiolites restent intactes. C’est là que Mike Searle a commencé sa carrière de chercheur, comme s’il remontait le temps vers l’aube des montagnes auxquelles il a consacré sa vie.

Après la collision initiale, l’Inde poursuivit sa trajectoire vers le nord, en pliant la surface comme le capot d’une voiture géologique accidentée. La plaque indienne plongea sous l’Asie. L’activité volcanique du littoral asiatique antérieur s’arrêta à mesure que la froide plaque indienne se glissait dessous. Et ce mouvement se poursuit, à raison de 55 millimètres par an, avec un imperceptible mouvement de rotation dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre. 800 kilomètres de la plaque indienne ont déjà disparu sous l’Asie. Sous le Tibet, la croûte terrestre a doublé d’épaisseur jusqu’à atteindre 70 ou 80 kilomètres en étant projetée en l’air, d’où a résulté un plateau désert d’une altitude moyenne de 5000 mètres. La lithosphère indienne – la croûte terrestre plus la partie supérieure du manteau – s’étend sous le plateau tibétain, au nord de l’Everest, sur plus de 300 kilomètres.

Le plateau est beaucoup plus sec que le côté sud des montagnes. L’Himalaya est dit-on « la demeure des neiges », mais on en trouve fort peu au nord de la chaîne. Ce n’est pas par hasard que la plupart de la population himalayenne vit au sud, dans les collines moyennes plus humides. La préfecture de Nagari, au Tibet occidental, reçoit moins de 7 cm de précipitations par an ; l’Arunachal Pradesh, sur les pentes méridionales de l’Himalaya oriental, est le deuxième État le plus humide de l’Inde, avec une moyenne annuelle de trois mètres de pluie. De ce fait, le taux d’érosion est réduit au Tibet où la couche rocheuse supérieure demeure intacte, d’où la difficulté d’en étudier les formations sous-jacentes. Dans le Karakoram au nord-ouest, au contraire, un niveau d’érosion bien plus élevé a exposé les structures des paysages les plus impressionnants du monde. Le plateau tibétain lui-même est rejeté vers l’est, vers le sud-est chinois, ce qui crée des vallées d’effondrement entre les montagnes.

Le point de rencontre des plaques tectoniques s’appelle la ligne de suture. Autour du monastère de Lamayuru, vieux de mille ans, au Ladakh, région occidentale peu peuplée entre Cachemire et Tibet, on repère aisément la suture de l’Inde et de l’Asie à la surface rocheuse. Pour les connaisseurs amateurs, ce genre de formation fait partie des plus grandes merveilles de la chaîne. L’intensité des plissements exposés dans l’Himalaya témoigne de l’échelle planétaire des forces en jeu : la plupart des montagnes s’aplatissent depuis les hublots de la station spatiale internationale à quelque 400 kilomètres d’altitude, mais pas l’Himalaya. Ses montagnes forment un vaste croissant, une sorte de grande banane, entre les plaines indiennes, quasi au niveau de la mer, et le gigantesque haut plateau du Tibet, montagnes ridées par l’attrition constante d’innombrables glaciers et rivières, qui les rongent et les emportent.

La ligne de suture himalayenne s’étend à l’est sur quelque 2 400 kilomètres, depuis l’endroit où l’Indus tourne vers le sud, autour du Nanga Parbat – neuvième plus haut sommet du monde, à 400 kilomètres au nord-est d’Islamabad – jusqu’à celui où le Brahmapoutre, appelé le Yarlung Tsangpo au Tibet, tourne vers le sud, autour du Namcha Barwa, au plein est de Lhassa, la capitale du Tibet. Ces points ou nœuds sont qualifiés de syntaxes. Si sur la longueur de l’Himalaya la collision entre Inde et Asie est frontale et du sud au nord, aux syntaxes la pression s’exerce dans tous les sens. De ce fait, le massif du Nanga Parbat se relève plus vite que tout autre sur terre ; la présence d’un si grand nombre de sources chaudes dans la région témoigne de la rapidité avec laquelle se soulève la chaude croûte inférieure. Les roches à cet endroit sont les plus jeunes de la chaîne, formées en profondeur puis rejetées à toute vitesse en surface pour finir aux altitudes les plus hautes. Les géologues travaillant sur le Nanga Parbat ont trouvé des migmatites, une sorte de gneiss partiellement fondu qui s’est formé il y a seulement un million d’années à des profondeurs d’entre 10 et 20 kilomètres. Ces roches se retrouvent à présent jusqu’à 8 000 mètres d’altitude. Il en résulte qu’elles ont été exhumées de 11 à 13 millimètres par an, soit le rythme le plus rapide jamais observé sur terre. Au Namcha Barwa, l’ancrage oriental de la chaîne, l’histoire est analogue, bien que la cartographie géologique soit plus problématique. La topographie y est extrême : des gorges profondes pleines d’une jungle épaisse. Les données recueillies le long de la célèbre gorge du Yarlung Tsangpo, si reculée qu’elle ne fut complètement explorée qu’au XXe siècle, indiquent que l’orogenèse ne serait qu’un peu plus lente qu’au Nanga Parbat.

Le granit que j’apercevais depuis Tapovan racontait un autre versant de l’histoire, tout aussi stupéfiant. À mesure que la plaque indienne plongeait sous l’Asie et fondait, une partie de son cœur fondu a été repoussée vers le sud, dans l’interstice entre les plaques, appelé le canal moyen-crustal, sous le poids immense de la croûte qui la dominait, tel un éléphant juché sur un tube de dentifrice. Par endroits, ce granit ductile a pu donner des formations colossales, telles celle visible sur le Bhagirathi. La face sud-ouest de l’Everest est la limite supérieure de ce canal moyen-crustal. La partie inférieure est constituée de rochers de gneiss et de granit ayant fondu il y a à peine 14 millions d’années, comprimés sous une roche sédimentaire vingt fois plus ancienne, dont l’essentiel est désormais érodé. Là où le granit ductile a rencontré le calcaire, la roche environnante s’est métamorphosée en marbre, caractéristique appelée la « bande jaune » sur l’Everest.

Les roches sédimentaires au sommet de l’Everest sont des couches d’argilite calcaire. Les caractéristiques célèbres de la montagne qui ont tant fasciné les expéditions britanniques des années 1920 et 1930, en particulier sur le deuxième ressaut, sont les escarpements calcaires dépassant de l’argile schisteuse en dessous. En 1964, le géologue suisse Augusto Gansser a publié sa Geology of the Himalayas, qui contenait l’image d’une tige de crinoïde, ou lys de mer fossilisé, prélevé par les premiers alpinistes suisses ayant atteint le sommet en 1956. Gansser avait parcouru toute la longueur de l’Himalaya indien deux décennies auparavant, dans le cadre de l’expédition scientifique du Suisse Arnold Heim : tous deux ont forgé l’expression Main Central Thrust (« faille bordière principale ») pour désigner le cœur de roche métamorphique affleurant au sud, sur la longueur de l’arc himalayen. Gansser franchit en outre la frontière du Népal au Tibet – sans autorisation – et fit le tour du Kailash, vêtu en pèlerin, tout en notant la géologie. Avant son départ, un moine lui remit un sachet de pilules qui le guériraient de toutes les maladies auxquelles il serait exposé. C’est à elles, aimait plaisanter Gansser, qu’il devait sa longévité. Il est mort en 2012 à l’âge de 101 ans.

Son image du lys de mer fossilisé prouva que le sommet de l’Everest était le vestige d’un antique plancher marin, ce qui rend d’autant plus extraordinaire le fait d’y parvenir. Lawrence Wager, qui avait lui aussi recueilli des rochers lors d’une brave tentative de conquête du sommet en 1933, se trouvait à la tête du département de géologie d’Oxford dans les années 1950. Il estima que ses échantillons dataient de la fin du carbonifère, il y a quelque 300 millions d’années. On les situe désormais plus précisément dans l’ordovicien, soit antérieurs à − 440 millions d’années.

Si la nuit des temps est quasi inconcevable pour l’esprit humain, les âges des rochers de l’Everest, si contrastés, comme les processus qui les ont fait advenir, abolissent l’éternité dont nous parons instinctivement la montagne. En vérité, l’Himalaya se fait et se défait constamment. Mike Searle et son équipe ont découvert que les rochers, tout là-haut sur le pic du Masherbrum dans le Karakoram, avaient été formés à des profondeurs d’environ 35 kilomètres, ce qui signifie que tout ce qui surplombait ces rochers a été érodé : fracturé, fendu, énucléé, frotté, écrasé et emporté vers l’aval et la mer. Un quart des sédiments rocheux emporté dans les océans de la planète vient de l’Himalaya. Ils se déversent dans le golfe du Bengale au rythme d’un milliard de tonnes l’an pour se déposer sur les fonds marins et constituer ce qu’on appelle un éventail sous-marin. L’éventail du Bengale, le plus grand de ce type, s’étend sur 3 000 kilomètres vers le sud de l’océan Indien, sur une largeur de 1 400 kilomètres. Au large de Calcutta, il atteint une épaisseur de 18 kilomètres. Sous une telle pression, les roches du fond se métamorphosent et c’est ainsi que la gravité et le temps actionnent le processus de fabrication de la terre.

*

Pour les hommes confrontés à l’Himalaya, le plus grand de ses impacts est climatique. Mettez-vous sur la cime d’une haute montagne de la chaîne et, par temps dégagé, vous verrez au nord le brun aride du plateau tibétain. Puis, après avoir pivoté de 90° dans chaque direction, vous observerez une séquence apparemment infinie de lignes de crête, dont chacune marque le contour d’une nouvelle rivière qui l’a sculptée. D’un côté un désert, de l’autre certains des endroits les plus humides de la planète. Le contraste est saisissant, l’explication bien davantage. À mesure que le plateau se soulevait dans l’atmosphère, l’air susceptible de tempérer l’action du soleil se raréfiait. Du coup, le plateau se réchauffe plus que les terres situées au niveau de la mer ; il fonctionne comme une immense assiette chaude qui expédie par convection l’air qui le surplombe dans la troposphère supérieure. À son tour, celle-ci attire un vent chaud et humide venant de l’océan Indien, la mousson sud-asiatique. En atteignant l’Himalaya, cet air s’élève, se refroidit et se défait de son humidité. C’est l’attrition de toutes ces chutes d’eau, sous forme de pluie et de neige, sur la face sud des montagnes, faute de pouvoir traverser leur barrière vers le nord, qui a créé des paysages si radicalement différents.