Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAMPI Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

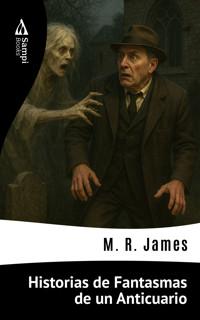

"Historias de Fantasmas de un Anticuario" (1904), de M. R. James, es una colección clásica de ocho relatos escalofriantes que mezclan escenarios académicos con terror sobrenatural. James, un medievalista de Cambridge, basa sus historias en bibliotecas, catedrales y tranquilos escenarios del interior de Inglaterra, solo para revelarlas con siniestros fantasmas, artefactos malditos y espíritus vengativos. Sutiles, atmosféricas e inquietantes, estas historias han dado forma al cuento de fantasmas moderno con su miedo silencioso y su inquietud persistente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Historias de Fantasmas de un Anticuario

M. R. James

SINOPSIS

“Historias de Fantasmas de un Anticuario” (1904), de M. R. James, es una colección clásica de ocho relatos escalofriantes que mezclan escenarios académicos con terror sobrenatural. James, un medievalista de Cambridge, basa sus historias en bibliotecas, catedrales y tranquilos escenarios del interior de Inglaterra, solo para revelarlas con siniestros fantasmas, artefactos malditos y espíritus vengativos. Sutiles, atmosféricas e inquietantes, estas historias han dado forma al cuento de fantasmas moderno con su miedo silencioso y su inquietud persistente.

Palabras clave

Aparición, Erudición, Inquietud

AVISO

Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.

Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.

Historias de Fantasmas de un Anticuario

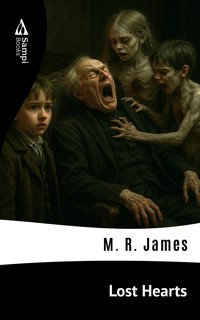

Si alguien siente curiosidad por mis escenarios locales, que conste que St Bertrand de Comminges y Viborg son lugares reales: que en “Oh, silba, y yo iré a ti” tenía en mente Felixstowe. En cuanto a los fragmentos de erudición ostentosa que salpican mis páginas, casi nada en ellos es pura invención; naturalmente, nunca ha existido ningún libro como el que cito en “El tesoro del abad Thomas”. “El álbum de recortes del canónigo Alberic” fue escrito en 1894 y publicado poco después en la National Review. “Corazones perdidos” apareció en la revista Pall Mall Magazine; de las cinco historias siguientes, la mayoría de las cuales fueron leídas a amigos en la época navideña en el King’s College de Cambridge, solo recuerdo haber escrito “Número 13” en 1899, mientras que “El tesoro del abad Thomas” fue compuesta en el verano de 1904.

M. R. JAMES

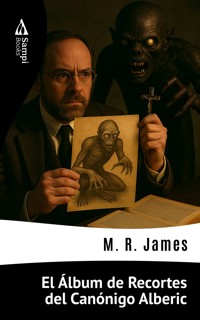

EL ÁLBUM DE RECORTES DEL CANÓNIGO ALBERIC

St Bertrand de Comminges es una ciudad decadente en las estribaciones de los Pirineos, no muy lejos de Toulouse y aún más cerca de Bagnères-de-Luchon. Fue sede de un obispado hasta la Revolución y tiene una catedral que es visitada por un cierto número de turistas.

En la primavera de 1883, un inglés llegó a este antiguo lugar, al que difícilmente puedo dignar con el nombre de ciudad, ya que no tiene mil habitantes. Era un hombre de Cambridge, que había venido especialmente desde Toulouse para ver la iglesia de St Bertrand y había dejado a dos amigos, menos entusiastas de la arqueología que él, en el hotel de Toulouse, con la promesa de reunirse con él a la mañana siguiente. Media hora en la iglesia sería suficiente para ellos, y los tres podrían entonces continuar su viaje hacia Auch.

Pero nuestro inglés había llegado temprano ese día y se propuso llenar un cuaderno y usar varias docenas de placas en el proceso de describir y fotografiar cada rincón de la maravillosa iglesia que domina la pequeña colina de Comminges. Para llevar a cabo este proyecto de forma satisfactoria, era necesario monopolizar al sacristán de la iglesia durante todo el día. El sacristán (prefiero esta denominación, por imprecisa que sea) fue llamado por la señora algo brusca que regenta la posada del Chapeau Rouge; y cuando llegó, el inglés descubrió que era un objeto de estudio inesperadamente interesante.

El interés no residía en el aspecto personal del anciano, pequeño, seco y arrugado, ya que era exactamente igual que otros muchos guardianes de iglesias en Francia, sino en un aire curioso, furtivo, o mejor dicho, perseguido y oprimido, que tenía. Estaba perpetuamente mirando hacia atrás; los músculos de la espalda y los hombros parecían estar curvados en una contracción nerviosa continua, como si esperara encontrarse en cualquier momento en las garras de un enemigo. El inglés no sabía muy bien si debía considerarlo un hombre atormentado por una fijación, alguien oprimido por una conciencia culpable o un marido insoportablemente dominado por su esposa. Las probabilidades, una vez calculadas, apuntaban sin duda a la última idea; pero, aun así, la impresión que transmitía era la de un perseguidor aún más formidable que una esposa autoritaria.

Sin embargo, el inglés (llamémosle Dennistoun) pronto se sumergió tanto en su cuaderno y se ocupó tanto con su cámara que apenas le echaba más que un vistazo ocasional al sacristán. Cada vez que lo miraba, lo encontraba no muy lejos, encogido contra la pared o agachado en uno de los hermosos bancos. Dennistoun se sintió bastante inquieto después de un rato. Empezaron a atormentarle confusas sospechas de que estaba impidiendo al anciano tomar su déjeuner, de que se le consideraba capaz de robar el bastón de marfil de St Bertrand o el cocodrilo disecado y polvoriento que colgaba sobre la pila bautismal.

—¿No te vas a casa? —dijo finalmente—. Soy perfectamente capaz de terminar mis notas solo; puedes encerrarme aquí si quieres. Necesitaré al menos dos horas más aquí, y debe hacer frío para ti, ¿no?

—¡Dios mío! —dijo el hombrecillo, que parecía estar en estado de shock por la sugerencia—. ¿Dejar a monsieur solo en la iglesia? No, no; dos horas, tres horas, para mí es lo mismo. Ya he desayunado, no tengo frío, muchas gracias, monsieur.

—Muy bien, hombrecito —se dijo Dennistoun—. Has sido advertido y debes asumir las consecuencias.

Antes de que transcurrieran las dos horas, los bancos, el enorme órgano en ruinas, el coro del obispo John de Mauléon, los restos de vidrio y tapicería y los objetos de la cámara del tesoro fueron examinados minuciosamente; el sacristán seguía de cerca a Dennistoun, volviéndose de vez en cuando como si le hubieran picado, cuando alguno de los extraños ruidos que perturban un gran edificio vacío llegaba a sus oídos. A veces eran ruidos curiosos.

—Una vez —me dijo Dennistoun—podría jurar que oí una voz metálica riendo en lo alto de la torre. Lancé una mirada inquisitiva a mi sacristán. Estaba pálido. "Es él... es decir... no es nadie; la puerta está cerrada", fue todo lo que dijo, y nos quedamos mirándonos durante un minuto entero.

Otro pequeño incidente intrigó mucho a Dennistoun. Estaba examinando un gran cuadro oscuro colgado detrás del altar, parte de una serie que ilustra los milagros de San Bertrand. La composición del cuadro es casi indescifrable, pero hay una leyenda en latín debajo que dice lo siguiente:

Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare.

(Cómo San Bertrand liberó a un hombre que el Diablo llevaba mucho tiempo queriendo estrangular).

Dennistoun se volvió hacia el sacristán con una sonrisa y un comentario jocoso en los labios, pero se quedó perplejo al ver al anciano de rodillas, mirando el cuadro con ojos suplicantes y agonizantes, las manos firmemente entrelazadas y un torrente de lágrimas corriendo por su rostro.

Dennistoun, naturalmente, fingió no darse cuenta de nada, pero la pregunta no se le iba de la cabeza: “¿Por qué una pincelada como esa afectaría tan profundamente a alguien?”. Parecía estar obteniendo algún tipo de pista sobre el motivo de la extraña mirada que le había intrigado durante todo el día: el hombre debía de ser un monomaníaco, pero ¿cuál era su monomanía?

Eran casi las cinco; el corto día estaba llegando a su fin y la iglesia comenzó a llenarse de sombras, mientras que los ruidos curiosos —los pasos apagados y las voces lejanas que habían sido perceptibles durante todo el día—parecían, sin duda debido a la luz que se desvanecía y la consiguiente sensibilidad auditiva agudizada, volverse más frecuentes e insistentes.

El sacristán comenzó por primera vez a mostrar signos de prisa e impaciencia. Suspiró aliviado cuando la cámara y el cuaderno fueron finalmente guardados y colocados en el suelo, y rápidamente hizo señas a Dennistoun para que se acercara a la puerta oeste de la iglesia, debajo de la torre. Era la hora de tocar el Ángelus. Unas cuantas tiradas de la cuerda renuente, y la gran campana Bertrande, en lo alto de la torre, comenzó a sonar, y su voz resonó entre los pinos y descendió hasta los valles, altos con los arroyos de las montañas, llamando a los habitantes de aquellas colinas solitarias para recordar y repetir el saludo del ángel a aquella a quien llamó Bendita entre las mujeres.

Con ello, un profundo silencio pareció caer por primera vez en ese día sobre la pequeña ciudad, y Dennistoun y el sacristán salieron de la iglesia.

En el umbral de la puerta, comenzaron a conversar.

—Parecía interesado en los antiguos libros del coro que hay en la sacristía.

—Sin duda. Iba a preguntarle si había una biblioteca en la ciudad.

—No, monsieur; tal vez hubiera una que pertenecía al Capítulo, pero ahora es un lugar tan pequeño... —Hubo una extraña pausa de indecisión, según parecí ; luego, con una especie de salto, continuó—: Pero si monsieur es un amante de los libros antiguos, tengo en casa algo que puede interesarle. No está a más de cien metros.

Inmediatamente, todos los sueños acariciados por Dennistoun de encontrar manuscritos inestimables en rincones inexplorados de Francia surgieron, para desaparecer de nuevo al momento siguiente. Probablemente se trataba de un misal impreso por Plantin, alrededor de 1580. ¿Qué probabilidad había de que un lugar tan cercano a Toulouse no hubiera sido saqueado hacía mucho tiempo por coleccionistas? Sin embargo, sería una tontería no ir; se reprocharía para siempre si se negaba. Así que se pusieron en marcha.

Por el camino, la curiosa indecisión y la repentina determinación del sacristán volvieron a la mente de Dennistoun, y se preguntó, avergonzado, si lo estaban llevando a algún lugar remoto para matarlo como a un supuesto inglés rico. Entonces empezó a charlar con su guía y, de forma un tanto torpe, mencionó que esperaba que dos amigos se unieran a él a primera hora de la mañana siguiente. Para su sorpresa, el anuncio pareció aliviar inmediatamente al sacristán de parte de la ansiedad que lo oprimía.

—Eso está bien —dijo con bastante alegría—. Eso está muy bien. Monsieur viajará en compañía de sus amigos; ellos estarán siempre cerca de él. A veces es bueno viajar así, en compañía.

La última palabra pareció añadirse como una reflexión tardía y trajo consigo una recaída en la melancolía para el pobre hombrecillo.

Pronto llegaron a la casa, que era un poco más grande que las vecinas, construida en piedra, con un escudo esculpido sobre la puerta, el escudo de Alberic de Mauléon, un descendiente colateral, según me dijo Dennistoun, del obispo John de Mauléon. Este Alberic fue canónigo de Comminges de 1680 a 1701. Las ventanas superiores de la mansión estaban tapadas con tablas y todo el lugar presentaba, al igual que el resto de Comminges, un aspecto de decadencia.

Al llegar a la puerta, el sacristán se detuvo un momento.

—Quizás —dijo—, quizás, después de todo, monsieur no tenga tiempo.

—En absoluto, tengo mucho tiempo, nada que hacer hasta mañana. Veamos lo que tiene.

En ese momento se abrió la puerta y apareció un rostro, mucho más joven que el del sacristán, pero con la misma expresión angustiada: solo que aquí parecía ser más un signo de ansiedad aguda en nombre de otra persona que de miedo por su propia seguridad. Claramente, la dueña del rostro era la hija del sacristán y, si no fuera por la expresión que describí, era una chica bastante bonita. Se animó considerablemente al ver a su padre acompañado por un extraño en buen estado de salud. Se intercambiaron algunas palabras entre padre e hija, de las cuales Dennistoun solo pudo captar estas, dichas por el sacristán: “Estaba riendo en la iglesia”, palabras que solo fueron respondidas con una mirada de terror por parte de la chica.

Pero, un minuto después, estaban en la sala de estar de la casa, una pequeña sala alta con suelo de piedra, llena de sombras en movimiento proyectadas por una chimenea de leña que crepitaba en una gran chimenea. Un crucifijo alto, que llegaba casi al techo por uno de los lados, confería al lugar un aire de oratorio; la figura estaba pintada con colores naturales, la cruz era negra.

Debajo había un cofre antiguo y sólido y, cuando trajeron una lámpara y colocaron sillas, el sacristán se acercó al cofre y, con creciente excitación y nerviosismo, según Dennistoun, sacó de él un gran libro envuelto en un paño blanco, en el que había una cruz bordada toscamente con hilo rojo.

Incluso antes de que se retirara el envoltorio, Dennistoun comenzó a interesarse por el tamaño y la forma del volumen. “Demasiado grande para un misal”, pensó, “y no tiene la forma de un antifonario; tal vez sea algo bueno, después de todo”.

Al momento siguiente, el libro se abrió y Dennistoun sintió que finalmente había encontrado algo mejor que bueno. Ante él había un gran folio, encuadernado, tal vez, a finales del siglo XVII, con el escudo de armas del canónigo Alberic de Mauléon estampado en oro en los laterales. Debía de haber unas 150 hojas de papel en el libro, y en casi todas ellas había una hoja de un manuscrito iluminado.

Dennistoun nunca habría soñado con una colección como esa, ni siquiera en sus momentos más locos. Allí había diez hojas de una copia del Génesis, ilustradas con imágenes, que no podían ser posteriores al año 700 d. C. Más adelante había un conjunto completo de imágenes de un salterio, de ejecución inglesa, del mejor tipo que el siglo XIII podía producir; y, quizás lo mejor de todo, había veinte hojas de escritura uncial en latín que, como le revelaron inmediatamente algunas palabras vistas aquí y allá, debían pertenecer a algún tratado patrístico muy antiguo y desconocido.

¿Era posible que se tratara de un fragmento de la copia de Papías Sobre las palabras de nuestro Señor, que se sabía que había existido hasta el siglo XII en Nîmes? En cualquier caso, su decisión estaba tomada: ese libro debía volver a Cambridge con él, aunque tuviera que sacar todo su saldo del banco y quedarse en St Bertrand hasta que llegara el dinero.

Miró al sacristán para ver si su rostro revelaba alguna pista de que el libro estaba a la venta. El sacristán estaba pálido y sus labios se movían.

Ahora sabemos que esas hojas contenían un fragmento considerable de esa obra, si no la copia original.

—Si puede pasar hasta el final —dijo—.

Entonces pasó las páginas, encontrando nuevos tesoros en cada una de ellas; y al final del libro se topó con dos hojas de papel, de una fecha mucho más reciente que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta entonces, lo que le intrigó considerablemente.

Debían de ser contemporáneas, decidió, del canónigo Alberic, que sin duda había saqueado la biblioteca del Capítulo de St Bertrand para formar ese álbum de recortes de valor incalculable.

En la primera de las hojas de papel había un plano, cuidadosamente dibujado y fácilmente reconocible para alguien que conociera el terreno, de la nave sur y los claustros de St Bertrand. Había curiosos signos que parecían símbolos planetarios y algunas palabras hebreas en las esquinas; y en el ángulo noroeste del claustro había una cruz dibujada con tinta dorada.

Debajo del plano había unas líneas escritas en latín que decían lo siguiente:

Responsa 12mi Dez. 1694. Interrogatum est: Inveniamne? Responsum est: Invenies. Fiamne dives? Fies. Vivamne invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita.

(Respuestas del 12 de diciembre de 1694. Se preguntó: ¿Lo encontraré? Respuesta: Lo encontrarás. ¿Seré rico? Lo serás. ¿Viviré como objeto de envidia? Vivirás. ¿Moriré en mi cama? Morirás).

—Un buen ejemplo del registro del cazador de tesoros —recuerda mucho al señor Minor-Canon Quatremain en Old St Paul’s —comentó Dennistoun, y pasó la página.

Lo que vio entonces le impresionó, como me dijo varias veces, más que cualquier dibujo o imagen que pudiera imaginar. Y, aunque el dibujo que vio ya no existe, hay una fotografía del mismo (que yo poseo) que confirma totalmente esta afirmación.

La imagen en cuestión era un dibujo en sepia de finales del siglo XVII que, a primera vista, representaba una escena bíblica, ya que la arquitectura (la imagen representaba un interior) y las figuras tenían ese sabor semiclásico que los artistas de hace doscientos años consideraban apropiado para las ilustraciones de la Biblia.

A la derecha, había un rey en su trono, elevado por doce escalones, con un dosel encima y soldados a cada lado, evidentemente el rey Salomón. Estaba inclinado hacia delante con el cetro extendido, en actitud de mando; su rostro expresaba horror y repulsión, pero también había en él un trazo de mando imperioso y poder confiado.

Sin embargo, la mitad izquierda de la imagen era la más extraña. El interés se concentraba claramente allí. En el suelo, frente al trono, había cuatro soldados agrupados, rodeando a una figura agachada que se describirá a continuación. Un quinto soldado yacía muerto en el suelo, con el cuello retorcido y los ojos saltones. Los cuatro guardias que lo rodeaban miraban al rey. En sus rostros, la sensación de horror se intensificaba; en realidad, parecían impedidos de huir solo por su confianza implícita en su amo.

Todo ese terror estaba claramente provocado por el ser que se agachaba en medio de ellos. Me desespero por completo al intentar transmitir con palabras la impresión que esa figura causa en quien la mira.

Recuerdo que una vez le mostré la fotografía del dibujo a un profesor de morfología, una persona con hábitos mentales, diría yo, anormalmente sensatos y sin imaginación. Se negó rotundamente a quedarse solo por el resto de la noche y me dijo después que, durante muchas noches, no se atrevió a apagar la luz antes de dormir.

Sin embargo, al menos puedo indicar las principales características de la figura. Al principio, solo se veía una masa de pelo negro, grueso y enmarañado; poco después, se percibía que cubría un cuerpo de una delgadez aterradora, casi un esqueleto, pero con músculos salientes como hilos.

Las manos eran de un pálido sombrío, cubiertas, como el cuerpo, de pelo largo y grueso, y con garras horribles. Los ojos, de un tono amarillo ardiente, tenían pupilas intensamente negras y estaban fijos en el rey entronizado con una mirada de odio animal.

Imagina una de esas terribles arañas cazadoras de pájaros de Sudamérica transformada en forma humana y dotada de una inteligencia casi humana, y tendrás una vaga idea del terror que inspiraba aquella espantosa efigie.

Todos aquellos a quienes les mostré la imagen hicieron la misma observación: “Está dibujada a partir de la vida real”.

Tan pronto como disminuyó el primer impacto de su irresistible miedo, Dennistoun miró de reojo a sus anfitriones. El sacristán tenía las manos presionadas sobre los ojos; su hija, mirando la cruz en la pared, rezaba fervientemente el rosario.

Finalmente, se hizo la pregunta:

—¿Este libro está a la venta?

Hubo la misma vacilación, la misma determinación que había notado antes, y luego llegó la respuesta tan esperada:

—Si monsieur lo desea.

—¿Cuánto quiere por él?

—Acepto doscientos cincuenta francos.

Eso era confuso. Incluso la conciencia de un coleccionista a veces se agita, y la conciencia de Dennistoun era más sensible que la de un coleccionista.

—¡Mi buen hombre! —repitió varias veces—. Su libro vale mucho más que doscientos cincuenta francos, se lo aseguro, mucho más.

Pero la respuesta no cambió:

—Acepto doscientos cincuenta francos, nada más.

Realmente no había posibilidad de rechazar tal oportunidad. Se pagó el dinero, se firmó el recibo, se bebió una copa de vino después de la transacción, y entonces el sacristán pareció convertirse en un hombre nuevo. Se puso de pie, dejó de lanzar esas miradas sospechosas hacia atrás, realmente se rió o intentó reír.

Dennistoun se levantó para marcharse.

—¿Tendré el honor de acompañar a monsieur a su hotel? —dijo el sacristán.

—¡Oh, no, gracias! No son ni cien metros. Conozco perfectamente el camino y hay luna.

La oferta se repitió tres o cuatro veces y fue rechazada con la misma frecuencia.

—Entonces, monsieur me llamará si... si lo considera necesario; se quedará en medio de la calle, ya que los laterales son muy irregulares.

—Por supuesto, por supuesto —dijo Dennistoun, que estaba impaciente por examinar su premio a solas; y salió al pasaje con su libro bajo el brazo.

Allí se encontró con la hija; ella, al parecer, estaba ansiosa por hacer un pequeño negocio por su cuenta; tal vez, como Geazi, para “sacarle algo” al extranjero que su padre había ahorrado.

—Un crucifijo de plata y una cadena para el cuello; ¿sería tan amable de aceptarlos, monsieur?

Bueno, en realidad, Dennistoun no tenía mucho uso para esas cosas. ¿Qué quería la señorita a cambio?

—Nada, nada en el mundo. Monsieur es más que bienvenido a aceptarlos.

El tono con el que se dijo esto y mucho más era inequívocamente genuino, por lo que Dennistoun se limitó a dar las gracias efusivamente y aceptó que le colocaran la cadena en el cuello.

Realmente parecía que había prestado algún servicio al padre y a la hija que ellos no sabían cómo retribuir. Cuando se marchó con su libro, se quedaron en la puerta mirándolo, y seguían mirándolo cuando les dijo adi , deseándoles buenas noches, desde la escalera del Chapeau Rouge.

La cena había terminado y Dennistoun estaba en su habitación, encerrado a solas con su adquisición. La propietaria había mostrado un interés particular por él desde que le contó que había visitado al sacristán y le había comprado un libro antiguo. También le pareció oír una conversación apresurada entre ella y el sacristán en el pasillo fuera de la salle à manger; unas palabras en el sentido de que Pierre y Bertrand iban a dormir en la casa pusieron fin a la conversación.

Durante todo ese tiempo, una creciente sensación de incomodidad se apoderó de él, tal vez una reacción nerviosa tras la alegría de su descubrimiento. Fuera lo que fuera, le llevó a la convicción de que había alguien tras él y que se sentía mucho más cómodo de espaldas a la pared.

Todo esto, por supuesto, pesaba poco en la balanza en comparación con el valor obvio de la colección que había adquirido. Y ahora, como he dicho, estaba solo en su habitación, evaluando los tesoros del canónigo Alberic, en los que cada momento revelaba algo más encantador.

—¡Bendito canónigo Alberic! —dijo Dennistoun, que tenía la inveterada costumbre de hablar solo—. ¿Dónde estará ahora? ¡Dios mío! Ojalá esa casera aprendiera a reír de una manera más alegre; eso hace que parezca que hay alguien muerto en la casa. ¿Más media pipa, has dicho? Creo que quizá tengas razón. ¿Qué será ese crucifijo que la joven insistió en darme? Del siglo pasado, supongo. Sí, probablemente. Es un poco incómodo de llevar al cuello, muy pesado. Probablemente, su padre lo llevó durante años. Creo que lo limpiaré antes de guardarlo.

Había sacado el crucifijo y lo había colocado sobre la mesa, cuando su atención se vio atraída por un objeto sobre el paño rojo, justo al lado de su codo izquierdo. Dos o tres ideas sobre lo que podría ser pasaron por su mente a una velocidad incalculable.

—¿Un limpiador de bolígrafos? No, no hay nada de eso en la casa. ¿Un ratón? No, demasiado negro. ¿Una araña grande? Espero que no... No. ¡Dios mío! ¡Una mano como la de esa imagen!

En otro instante infinitesimal, se dio cuenta. Piel pálida y oscura, cubriendo nada más que huesos y tendones de fuerza aterradora; pelo negro y grueso, un dedo más largo de lo que jamás ha crecido en una mano humana; uñas que sobresalían de las yemas de los dedos y se curvaban acentuadamente hacia abajo y hacia delante, grises, callosas y arrugadas.

Saltó de la silla con un terror mortal e inconcebible apretándole el corazón. La forma, cuya mano izquierda descansaba sobre la mesa, se estaba levantando para ponerse de pie detrás de su silla, con la mano derecha curvada sobre su cuero cabelludo.

Había una cortina negra y raída a su alrededor; el cabello grueso la cubría como en el dibujo. La mandíbula inferior era fina, ¿cómo puedo describirla?, plana, como la de un animal; los dientes se veían detrás de los labios negros; no tenía nariz; los ojos, de un amarillo ardiente, contra los que las pupilas aparecían negras e intensas, y el odio exultante y la sed de destruir la vida que brillaban en ellos, eran las características más espeluznantes de toda la visión.

Había una especie de inteligencia en ellos, una inteligencia superior a la de un animal, pero inferior a la de un hombre.

Los sentimientos que este horror despertó en Dennistoun fueron el miedo físico más intenso y el más profundo rechazo mental. ¿Qué hizo? ¿Qué podía hacer? Nunca estuvo seguro de las palabras que dijo, pero sabe que habló, que agarró ciegamente el crucifijo de plata, que percibió un movimiento en su dirección por parte del demonio y que gritó con voz de animal en un dolor espantoso.

Pierre y Bertrand, los dos pequeños y robustos criados, que entraron corriendo, no vieron nada, pero sintieron que algo los empujaba a un lado y se encontraron a Dennistoun desmayado.

Se quedaron despiertos con él esa noche, y sus dos amigos estaban en St Bertrand a las nueve de la mañana siguiente. Él mismo, aunque todavía conmocionado y nervioso, ya se había recuperado casi por completo en ese momento, y ellos creyeron su historia, pero solo después de haber visto el dibujo y hablado con el sacristán.

Casi al amanecer, el hombrecillo llegó a la posada con algún pretexto y escuchó con profundo interés la historia contada por la propietaria. No mostró sorpresa.

“Es él, es él. Yo mismo lo vi”, fue su único comentario; y a todas las preguntas dio una única respuesta: “Deux fois je l'ai vu; mille fois je l'ai senti”.