Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

En medio del incendio, ellos solo pueden pensar en cómics. René es un coleccionista obeso y obsesivo, especializado en Superman, que ha llegado a la madurez sin trabajar un solo día de su vida. Nico acaba de terminar la escuela secundaria, quiere ser dibujante profesional, de día trabaja en un McDonald's y de noche dibuja su primer fanzine. La crisis económica y social que arrasa su país, los empujará al frente de una batalla que no desean pelear, sin más armas disponibles que su amor por las historietas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

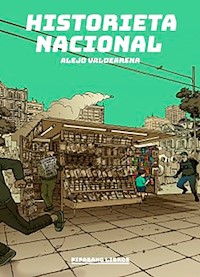

HISTORIETA

NACIONAL

Alejo Valdearena

© Alejo Valdearena

© Historieta nacional

Ilustración de portada: Pier Brito.

www.alejovaldearena.com

ISBN formato epub: 978-84-685-5855-4

Editado por Bubok Publishing S.L.

Tel: 912904490

C/Vizcaya, 6

28045 Madrid

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Anna

Índice

Portada

Créditos

Inicio

HACE UN TIEMPO…

1

René había pulido el domingo hasta dejarlo perfecto. Cuando sonaba el despertador, a las siete, el aire de su dormitorio olía a café y pan tostado, dos de sus aromas preferidos. Sentirlos desde la cama le producía una felicidad hogareña embriagadora; se quedaba cinco minutos más bajo la manta para disfrutar esa sensación, reforzada por los ruidos domésticos que llegaban de la cocina, donde la tía servía la mesa. Además de café con leche y tostadas, el desayuno incluía seis medialunas rellenas —tres con crema pastelera y tres con dulce de leche—, jugo de naranja recién exprimido, un yogur de vainilla, queso, manteca y mermelada de frambuesa. Todo para él, porque la tía solo tomaba mate y comía una galleta marinera mientras le pasaba el parte meteorológico y le hacía recomendaciones para el viaje que estaba a punto de emprender. En invierno, le decía cuánto abrigo ponerse; en verano, lo obligaba llevar líquido; en otoño, paraguas; y en primavera le daba la pastilla de la alergia.

Una vez terminado el desayuno, René iba al baño. Hacía rápido sus necesidades, sin leer —no como el resto de los días de la semana—, y cuando volvía a la cocina, ya cambiado, con la mochila preparada, la tía estaba esperándolo con un billete de la denominación más alta. «Disfrutalo, chiquito», le decía, poniéndose en puntas de pie para besarle la mejilla.

Ahí empezaba el viaje, la peor parte del domingo perfecto. Salía a las ocho en punto y caminaba seis cuadras eternas hasta la estación del ferrocarril, donde esperaba la formación de las ocho y cuarto, que usualmente llegaba ocho y media. Subía siempre al primer vagón no fumador —salvo que adentro hubiera alguien fumando— y se sentaba siempre junto a la ventanilla, de cara a la dirección del recorrido para no marearse. Había cuarenta y cinco minutos de tren desde General Green hasta la ciudad. Para ese trayecto, llevaba en la mochila material poco valioso, que fuera razonable arriesgar en un ambiente hostil como el del transporte público. Leía mientras por la ventanilla desfilaba el detrás de escena del suburbio; patios con ropa colgada, bicicletas y calefones oxidados, chapas de zinc y pilas de ladrillos para obras siempre en proceso. Cuando la formación llegaba la estación terminal, bajaba del tren antes que nadie y atravesaba el hall gigantesco en una caminata veloz, por temor a que se le acercara alguno de los muchos borrachos que pasaban ahí la noche. Salía al exterior, cruzaba la calle y tomaba el colectivo que quince minutos más tarde lo dejaba en una esquina del parque público que era su destino final.

El mercado de coleccionistas ocupaba un rincón del parque, cerca de la calesita y unas mesas de cemento en las que se jugaba al ajedrez. Era una especie de ciudadela de puestos de chapa, donde se vendía y se compraba de todo: revistas, cochecitos, botellas, soldados de plomo, estampillas, figuritas, programas de cine, fotos antiguas, postales, juguetes de los que vienen en las golosinas, banderines de clubes de fútbol e infinidad de otros objetos coleccionables.

René seguía un estricto protocolo: recorría todos los puestos y revisaba todas las cajas con material de superhéroes. De un domingo para el otro las cajas contenían casi exactamente lo mismo, pero, si no hacía la recorrida, ¿cómo iba estar seguro de no estar perdiéndose la poco probable pero posible aparición de alguna joya extraviada, confundida, maravillosamente fuera de lugar, de esas que muy de vez en cuando o casi nunca se materializaban por milagro entre la pulpa mediocre? La recorrida era vital para la construcción del domingo perfecto, en el que no cabían incertidumbres. Pero raramente compraba algo que no fuera lo que su puestero de confianza le tenía reservado.

El pedido abarcaba todo lo que se publicase del Campeón, más una media docena de series que variaban de acuerdo a la conformación de los equipos creativos. Seguía a ciertos dibujantes y ciertos guionistas. Tenía fuertes preferencias y repugnancias todavía más fuertes; se enorgullecía de su paladar exigente y no toleraba la falta de inspiración; le encantaba pensar que la escala de su gusto empezaba un poco más arriba de lo meramente correcto.

Como el puestero era la única persona con la que hablaba de comics, la compra se estiraba en una charla en la que aprovechaba para exponer todas las opiniones acumuladas en una semana de lectura silenciosa. Hacía largos alegatos, normalmente en contra de alguna decisión editorial, salpicados de sentencias lapidarias. «Destripan la continuidad como carniceros ciegos». «No saben distinguir entre un personaje y un maniquí pintarrajeado». «¿Qué telenovela obscena pretenden contarnos ahora?». Cuando se quedaba vacío, pagaba el material con el billete que le había dado la tía y emprendía el regreso.

Al llegar a la estación terminal del ferrocarril empezaba a tener hambre y a pesar del reparo que le producían las condiciones higiénicas de los puestos del andén, compraba un choripán para comerlo mientras esperaba la salida del tren. A esa hora cercana al mediodía, para el lado del suburbio, los vagones casi no llevaban pasajeros; no tenía que luchar por un asiento y, al no haber consumidores, no pasaban vendedores ambulantes, una especie que le ponía los pelos de punta con sus gritos. Elegía un asiento del lado del sol y dormitaba, con la mochila metida entre su cuerpo y la pared del vagón. Jamás leía el material recién comprado durante el viaje; reservaba esa primera lectura para hacerla sentado en el sillón orejero de la biblioteca.

Todos los domingos la tía lo esperaba con un menú diseñado por él: costillitas de cerdo a la plancha con dos huevos fritos, puré de manzana y flan casero con crema de postre. Charlaban mientras comían; ella siempre le preguntaba cómo le había ido esa mañana y él le hacía un resumen detallado de la compra, comic book por comic book. Con los años, la tía había logrado entender lo suficiente como para seguirlo y hasta darle alguna réplica.

Después del almuerzo, hacía una sesión corta de lectura. En cuanto notaba que la modorra provocada por la digestión empezaba a nublar sus facultades, se trasladaba a la cama y dormía una siesta de tres horas de la que se despertaba con el intelecto chispeante y el hambre renovada. Merendaba un té con tostadas untadas en una capa doble de manteca y dulce de leche y volvía al orejero. Antes de leer el nuevo número de una serie, repasaba dos o tres, dependiendo cuán largo fuera el arco argumental que tocaba; a veces, incluso, si la serie lo entusiasmaba, empezaba desde el principio. Nada era más agradable que leer comics mientras la luz que entraba por la ventana se iba poniendo oblicua y anaranjada. Nada era mejor que estar en su biblioteca, limpia y ordenada, y no afuera, donde todo era sucio y caótico.

A las ocho y media de la noche, el olor maravilloso de la pizza que la tía estaba a punto de sacar del horno le anunciaba la cena. Ella comía una porción y él se comía el resto mientras miraban un concurso de preguntas y respuestas en la televisión. De postre había helado, también casero, incluso en invierno. Cuando terminaba de cenar, se lavaba los dientes, se ponía el pijama y entraba en el gran final del domingo perfecto: una sesión de lectura en la cama, entre sábanas recién lavadas, para la que reservaba el material del Campeón.

Hacía tiempo que sus historias no le daban las grandes emociones que le habían dado en el pasado, pero eso era secundario, igual que la calidad del arte. Quería al Campeón como a un amigo y lo único importante, a pesar de las quejas que le expresaba a su puestero, era pasar un rato con él todas las semanas. Verlo volar con esa gracia única que ya no dependía de los dibujantes; la misma gracia que lo había cautivado a los siete años.

Nunca iba a olvidar el día en que lo había conocido. Estaba en la cama, con paperas, asqueado de aburrimiento porque ya había leído y releído todo lo que tenía a mano. La tía entró en la habitación con una revista recién comprada en el kiosco de diarios. «Mirá qué te traje», dijo.

Cuando tuvo la revista en las manos, sintió que vibraba con energía propia. Ya desde la tapa era un objeto asombroso: el título, en letras con profundidad; el subtítulo alarmante; el logotipo de la editorial impreso en la esquina superior izquierda, como un sello misterioso. Y en el centro, el Campeón destruyendo un asteroide de un puñetazo, con la elegancia de un bailarín de ballet y la contundencia de un misil. Quedó fascinado por la combinación de rojo y azul del traje, por la musculatura, la mandíbula, el rulo sobre la frente; por el vuelo de la capa y la potencia de las líneas cinéticas.

A partir del primer encuentro, el resto de los aspectos de su vida —la escuela, los juguetes, la televisión, incluso las golosinas y los helados— pasó a un segundo plano. Conseguir comics del Campeón se convirtió en lo primero; la lucha a la que le dedicaba toda su concentración y energía.

El material que llegaba a General Green era poco e impredecible. De pronto, aparecía en los kioscos una edición mexicana o española. De pronto, desaparecía. A fuerza de revisar cada kiosco que se cruzaba desarrolló una capacidad sobrehumana para detectar el material; podía hacerlo de un solo vistazo, incluso en movimiento desde el colectivo. Odiaba el calor y la playa, pero esperaba con ansiedad las vacaciones porque las pasaban en un pueblo de la costa donde había dos casas de canje. Las casas de canje siempre tenían algo del Campeón. Además, también vendían comics de otros superhéroes y revistas de personajes autóctonos que compraba al final de las vacaciones cuando ya había consumido todo el material superheróico.

Así fue armando una colección hecha de fragmentos, de saldos perdidos, hasta que su vida cambió para siempre cuando a los catorce años, gracias a un profesor de la secundaria apasionado por la numismática, se enteró de la existencia del mercado de coleccionistas. La tía le compró un diccionario Inglés–Español, para que pudiera leer las ediciones originales, y aprendió el idioma sin ayuda, buscando palabra por palabra, tardando horas en leer las veinticuatro páginas de un comic book.

Desde esa época, seguía los títulos del Campeón a rajatabla. Nunca le había fallado, ni una sola vez. Había soportado tiempos duros, con dibujantes pésimos, con guionistas sin ideas, con editores infames. Eran casi treinta años de fidelidad los que estaban en juego, pero esta vez no podía darles el gusto a los sátrapas. El adjetivo «infames» les quedaba chico y el sustantivo «editores» les quedaba grande: eran apenas una runfla de comerciantes codiciosos sin ningún respeto por la investidura del personaje. No pensaba pagar para ver cómo destruían al Campeón.

Reprimió el impulso de hojear la revista que tenía en las manos porque estaba delante del puestero al que le había avisado, con un mes de antelación, que ese número no le interesaba. Además ¿para qué se iba a ensuciar? La runfla de sátrapas se había ocupado de que todo el mundo supiera lo que iba a encontrar adentro de ese comic book: la muerte del mayor héroe de ficción de la Edad Contemporánea a manos de un bruto, en una pelea callejera. Un símbolo, construido a lo largo de medio siglo de historias, por cientos de artistas, puesto en función de un truco de mercachifles baratos. Estaba seguro de que varios cientos de miles —quizás hasta millones— de morbosos neófitos pagarían por ver ese horror. Pero él no pensaba hacerlo aunque el gesto fuera un grito en el desierto.

Sin embargo, en su fuero íntimo, admitió que la tapa era conmovedora; la imagen de la capa desgarrada, enganchada en un palo, flameando sobre una montaña de escombros como una bandera a media asta; cuatro siluetas humanas observando desde el fondo, entre las que estaba la de la periodista, contraída en un gesto desconsolado.

Al menos habían tenido la decencia de no mostrar el cadáver.

—¿Todo bien? —le preguntó el puestero.

—Esta no la quiero—dijo.

Y estaba hecho.

No se quedó a charlar sobre la actualidad de la industria porque la industria no tenía actualidad; estaba muerta y enterrada bajo la tapa del comic book que acababa de repudiar. ¿Cómo podían ser tan estúpidos los sátrapas? ¿No estudiaban historia? ¿No sabían acaso que el Campeón había puesto los cimientos del edificio monumental dentro del cual, en una confortable oficina, descansaban sus traseros? ¿Desconocían que ese edificio era una iglesia? ¿Cómo se atrevían a atentar con semejante nivel de grosería contra sus preceptos? ¿No sabían el significado de la palabra «invulnerable». Salió del mercado y atravesó el parque a paso rápido porque su voluntad podía quebrarse en cualquier momento; el hueco en la colección ya era una herida abierta que jamás iba a cicatrizar.

Cuando bajó del tren en General Green, no recordaba el viaje; lo había pasado inmerso en un trance de furia, construyendo argumentos que demostraban claramente la profunda estupidez de los sátrapas. Caminó las seis cuadras hasta su casa bajo el sol del mediodía; llegó transpirado y agotado, deseando sentir el olor de las costillas de cerdo que la tía tiraba sobre la plancha apenas lo escuchaba entrar. Había veces, incluso, en que las tiraba unos minutos antes de su llegada, movida por un pálpito. En esos días, el aroma de la grasa de cerdo tostándose se podía percibir desde el exterior de la casa.

No era uno de esos días. El olor no estaba cuando transpuso la puerta del cerco ni tampoco lo percibió en el porche embaldosado que resguardaba la puerta principal del caserón, antiguo y venido a menos.

—Llegué —gritó desde el recibidor.

Fue directo a la biblioteca y descargó el material nuevo sobre el escritorio donde apilaba lo que aún no había leído. El olor seguía sin aparecer y no se escuchaban los ruidos usuales: el crepitar de la grasa sobre la plancha y el de los cubiertos y los vasos chocando mientras la tía ponía la mesa.

Caminó por el pasillo hasta la cocina; la plancha estaba en el fuego y las costillitas estaban crudas, apiladas en un plato puesto sobre la mesada, junto a media docena de huevos envuelta en papel de diario. Pensó que la tía había ido al baño mientras la plancha se calentaba. Lo siguiente era cambiar las zapatillas que llevaba puestas por las pantuflas. Pasó al pequeño distribuidor que separaba la cocina de los dormitorios y tropezó con uno de los zapatos que la tía usaba para ir a misa los domingos.

Tardó en juntar fuerza para asomarse al interior del dormitorio matrimonial. La tía estaba tirada boca abajo sobre el parquet, a los pies de la cama. Sintió el calor del sangrado nasal anunciando el desmayo. Dio un par de pasos para acercarse a la tía pero se desmoronó al cruzar la puerta del dormitorio. Desde el suelo, estiró un brazo y logró tocar el pie que había perdido el zapato; incluso a través de la media de lycra que lo cubría pudo sentir la piel helada.

Antes de perder el conocimiento, llegó a pensar que el domingo jamás volvería a ser perfecto y se sintió el sobrino más egoísta del mundo

2

Al empezar a sentir molestias en el pecho, la tía había preparado un plan de contención para su sobrino que, a sus treinta y cinco años de edad, nunca había cocinado ni lavado un plato, nunca se había hecho la cama, nunca había ido solo al médico y no había trabajado ni un solo día de su vida. La tía le había rogado a sus dos mejores amigas, Fina y Marta, con las que hacía trabajo social en la parroquia y jugaba a la canasta, que cuando ella faltase ayudaran al chiquito a salir adelante. Sus amigas habían aceptado, con la condición de que ella fuera con urgencia a hacerse ver los dolores. Después, la tía había confeccionado una lista de instrucciones que René no había querido escuchar, pero que ella de todas maneras le había repetido varias veces. «Tenés que tranquilizarte. Respirar hondo. Ir con calma a la mesita del teléfono y buscar en la efe de la agenda el número de Fina. Si no está Fina, buscás a Marta en la eme, y si no está Marta, llamás a la parroquia y pedís por el padre.»

Las mujeres llegaron juntas, media hora después del llamado y entre las dos levantaron a la tía; la pusieron sobre la cama y la taparon con una sábana. René observó la operación desde el distribuidor, de reojo porque no podía soportar mirar de frente.

—¿Tenés hambre? —le preguntó Marta, cuando volvieron a la cocina— ¿Te hago las costillas?

René se ofendió y fue a encerrarse en la biblioteca. Habían pasado casi tres horas desde el choripán de la estación terminal, tenía mucha hambre. Pero era una vergüenza intolerable tenerla. ¿Cómo podía sentir algo distinto a la tristeza con la tía convertida en un cuerpo frío y rígido que debía ser manipulado entre dos personas? No podía imaginarse el día siguiente. No podía imaginarse el resto de su vida. ¿Quién iba a lavar la ropa? ¿Quién iba a comprar los víveres? ¿Quién iba a cocinar? ¿Quién le iba a poner el termómetro cuando tuviera fiebre? ¿Con quién iba a mirar la telenovela de las ocho? ¿Cómo iba a vivir sin la tía? Deploraba el pensamiento mágico y las supersticiones, pero no podía dejar de preguntarse si la muerte de la tía y la del Campeón estaban relacionadas. ¿No era una casualidad demasiado grande? ¿Y si al negarse a comprar el comic book infame había alterado el devenir natural de las cosas y el resultado era la destrucción de su vida tal como la conocía hasta ese momento?

Sacó de una estantería su primera revista del Campeón; la guardaba envuelta en un folio de plástico, sellado con cinta adhesiva. El olor del papel viejo, los colores aplacados por el tiempo, la tipografía de máquina, el dibujo clásico y la simpleza refrescante del argumento siempre habían logrado calmarlo. No funcionó. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la tía con la pollera subida, mostrando el comienzo de las medias, la cabeza ladeada y un mechón de pelo metido en la boca, mientras las mujeres la levantaban como si fuera un muñeco destartalado. ¿Podría olvidar alguna vez esos detalles horribles? ¿Podría vivir recordándolos? Siguió leyendo material de la infancia, mecánicamente, sin concentrarse, mientras la casa se iba llenando de ruidos y voces.

Fina y Marta atendieron al médico que pasó a firmar el certificado, consiguieron el cajón a través del cura, prepararon a la difunta y compraron flores e ingredientes para cocinar seis docenas de empanadas. Calculaban que el velorio iba a ser concurrido porque su amiga conocía a toda la feligresía y había vivido más de cuarenta años en el mismo barrio. Organizaron una colecta para pagar los gastos, aunque la fallecida les había mostrado la lata de especias en la que ocultaba sus ahorros y les había rogado que los usaran. Cada tanto, tocaban la puerta de la biblioteca, le preguntaban a René si necesitaba algo y lo invitaban a salir.

René rechazó todas las invitaciones; ni siquiera salió cuando le dijeron que la tía ya estaba lista para recibir a la gente, en la sala del piano. Quería verla pero no así; quería verla leyendo el diario, amasando ñoquis o barriendo el porche.

Su plan era quedarse en la biblioteca para siempre. Pero apenas cayó la noche, el olor de las empanadas que las mujeres horneaban se propagó por toda la casa y quebró su voluntad. Salió al pasillo, avergonzado, procurando no mirar hacia la sala del piano desde la que llegaban voces, mucho menos tristes de lo que consideraba obligatorio y decente.

—Sentate, dale —le dijo Marta cuando lo vio entrar en la cocina.

Se comió siete empanadas, tomó un litro de gaseosa que la tía había comprado esa misma mañana y volvió a la biblioteca sin decir una palabra. Se sentó en el orejero para seguir leyendo, pero la modorra de la ingesta sumada al cansancio del día largo y espantoso le ganaron; se quedó dormido durante un instante y la revista se le cayó de las manos. No tuvo fuerzas para levantarla. Volvió a cerrar los ojos y se dejó caer en el sueño, agradecido de poder escaparse al menos por un rato de la pesadilla en que se había convertido su vida.

—René.

De pronto Fina estaba a su lado.

—¿Por qué no vas a la cama, querido?

—No —contestó, por reflejo, pero anheló profundamente su cama.

Fina caminó hasta la puerta del cuarto y antes de salir volvió a mirarlo.

—¿Querés estar un ratito con ella? Ahora no hay nadie.

Claro que quería estar con ella. Quería estar para siempre con ella. Pero el problema era que ella estaba muerta, adentro de una caja de madera.

Negó, moviendo apenas la cabeza.

—Como prefieras, querido.

Durmió el resto de la noche en el orejero, despertando a cada rato, acongojado pero sin poder llorar, aceptando la incomodidad de dormir sentado como el flagelo que se merecía por no acompañar a la tía.

Apenas empezó a entrar luz por la ventana, comenzaron a escucharse ruidos en la cocina y la biblioteca se llenó de olor a café y pan tostado. Se moría de hambre, pero esperó a que las mujeres fueran a buscarlo para salir a desayunar.

Las tostadas eran demasiado gruesas y el café con leche no se parecía en nada al de la tía, a pesar de estar hecho con el mismo café y la misma leche.

—En un rato salimos para el cementerio —anunció Marta.

—¿Te busco ropa, querido? —preguntó Fina.

—No voy a ir —dijo.

Estaba enojado: con la tía por haberse muerto, con las mujeres por insistir en someterlo a ese ritual macabro al que no le encontraba ningún sentido y, sobre todo, consigo mismo por seguir vivo, por no haberse muerto de tristeza en el mismo instante en que había encontrado a la tía tirada sobre el parquet del dormitorio.

—Querido —dijo Fina—… Tenés que despedirte, es lo mejor.

—No voy a ir —repitió.

Después de desayunar, se encerró de nuevo en la biblioteca y le dio llave a la puerta. Retomó la lectura mientras la casa se volvía a llenar con los ruidos y las voces de la gente que llegaba para armar el cortejo. Reconoció algunas voces: la del almacenero, cascada por el tabaco que no paraba de fumar ni para cortar fiambre, y la de la vecina de enfrente, aguda, exasperante, que conocía a la perfección porque la mujer se había pasado la vida charlando con la tía, a los gritos, desde el otro lado de la calle. Dejó de leer los globos porque no podía concentrarse en las palabras pero no paró de pasar páginas; siguió el ritmo de las viñetas, metiéndose cada vez más adentro de ese mundo de colores planos y expresiones exageradas, esforzándose por quedarse a vivir ahí.

Golpearon la puerta.

—Querido… —sonó la voz de Fina—. Hay que salir.

No contestó.

—A ella le hubiera gustado que la acompañases, querido —sonó la voz de Marta.

¿Quién se creía que era esa mujer para hablar en nombre de la tía?

—Pensá que está con Dios en un lugar hermoso —dijo Fina.

—Cállense —gritó—. ¡Basta!

Siguió negándose a salir hasta que las mujeres se rindieron. Las voces y los ruidos se fueron apagando y la casa quedó en silencio.

Cuando salió de la biblioteca, pensando que ya no quedaba nadie, se encontró con el marido de Fina, que se había quedado de guardia.

—Mi más sentido pésame, muchacho —le dijo el hombre.

La frase resquebrajó el dique de espanto, negación y enojo que René había construido y el llanto empezó a brotar a chorros por sus lagrimales como si fuera un personaje de historieta japonesa, la única del mundo entero que no le interesaba.

Como la difunta les había avisado que su sobrino ni siquiera sabía encender una hornalla, Fina empezó a pasar al mediodía con el almuerzo y Marta a la noche con la cena. En cada visita aprovechaban para limpiar, para ventilar, para lavar medias y calzoncillos. Durante las primeras semanas, René casi ni les dirigió la palabra. Pero poco a poco fue entrando en confianza y empezó a ponerse exigente: las comparaba todo el tiempo con la fallecida como si fueran sus sucesoras en un puesto de trabajo. «La tía le sacaba los nervios a la carne». «La tía planchaba los calzoncillos». «La tía enceraba». Para las mujeres, lo más alarmante eran las cajas vacías de pizza o empanadas que encontraban en la basura; el muchacho gastaba como si el rollo de billetes que había en la lata de especias fuera infinito.

René usaba los imanes de delivery que había en la puerta de la heladera porque no le alcanzaba con la comida que le llevaban. Sabía que un día se quedaría sin fondos pero prefería no pensar en el futuro; le daba terror acercarse al borde de ese abismo; hacía como si no existiera. Su mayor preocupación era otra: ¿estaría guardándole el material su puestero de confianza?

Durante el velorio, había pensado que nunca más iba a poder disfrutar de la lectura. Sin embargo, con el paso de los días había empezado a sentir la necesidad de leer como sentía la de comer o la de ir al baño. Le daba pánico viajar hasta el mercado de coleccionistas sabiendo que estaba solo en el mundo. ¿Y si le pasaba algo por el camino? ¿Y si tenía un accidente o lo robaban? ¿Quién lo iba a llevar al hospital o la comisaría? ¿Quién iba a consolarlo después? Apenas se animaba a caminar dos cuadras hasta la panadería, de vez en cuando, para comprar facturas. La lectura de material infantil que había comenzado durante el velorio se había extendido y transformado en un plan de relectura total de la colección.

Cuando el rollo de billetes de la lata de especias llegó a tener el diámetro de un lápiz labial, Fina y Marta decidieron que era hora de darle un empujón al muchacho para ver si arrancaba. Preguntaron en los comercios del barrio si alguien necesitaba un ayudante pero no tuvieron suerte. Entonces Marta habló con su compadre, que era chofer del intendente, para ver si podía colocarlo en la municipalidad. El compadre dijo que seguro algo encontraba y quiso conocer al interesado.

Fina y Marta temieron que René opusiera resistencia y fueron las dos, con un quilo de helado, a comunicarle que le habían conseguido una entrevista.

René sospechó de inmediato que algo raro estaba pasando, por el helado y porque no las veía juntas desde el entierro.

—Te estuvimos buscando un trabajo, chiquito —dijo Fina.

Lo enfureció que la mujer usara su nombre secreto. Solo podía pronunciarlo la tía. Por otra parte, ¿cómo pretendían esas señoras que trabajara si apenas podía salir de la casa? ¿Y qué iban a ofrecerle? Mil veces las había escuchado charlar con la tía, mientras jugaban a la canasta en la cocina; cuando hablaban del trabajo de los hombres —de sus hijos, hermanos, maridos, vecinos, conocidos— hablaban de albañiles, gasistas, plomeros, electricistas y remiseros. Jamás hacían referencias a profesiones relacionadas, aunque fuera remotamente, con la industria cultural. Estaba seguro de que en el mundo de esas señoras nadie necesitaba un experto en comics, capacitado para desempeñarse como periodista especializado, crítico, editor o incluso director editorial.

—Marta habló con su compadre —dijo Fina—. Trabaja en la municipalidad.

—Nos recibe mañana —dijo Marta.

René se levantó de la mesa a pesar de que acababan de servirle helado y se encerró con llave en la biblioteca. Reventaba de furia. ¿Por qué se creían que podían planificar su vida? ¿Cuándo les había dado permiso para acordar entrevistas laborales en su nombre?

De nuevo, como en el velorio, las mujeres le hablaron a través de la puerta.

—Querido, nosotras no podemos mantenerte.

—¿Qué vas a hacer cuándo se acabe la plata?

¿Por qué no podían dejarlo tranquilo? ¿Por qué lo obligaban a asomarse al abismo? No contestó y se quedó en la biblioteca hasta que las escuchó salir de la casa.

El helado estaba en el congelador y también le habían dejado un tupper con canelones sobre la mesa de la cocina. Si esa era su cena significaba que no iban a volver hasta el día siguiente. Se sintió aliviado de no tener que enfrentarlas esa noche. Se terminó el helado y leyó sentado en el orejero hasta que volvió a tener hambre.

Fina le había enseñado a encender el horno pero le daba miedo hacerlo así que comió los canelones fríos. Después bajó de la alacena la lata de especias y sacó el rollo de billetes. Quedaba, ajustando mucho, para dos semanas. Llamó a su pizzería de cabecera y pidió una fugazza rellena. Cuando salió a atender al repartidor, había una sombra revisando la basura de la vecina de enfrente.

Marta llegó sobre las ocho de la mañana con un pantalón de vestir y una camisa blanca que había sacado a préstamo de la bolsa de donaciones de la parroquia. Colgó las prendas del respaldo de una silla de la cocina y preparó el desayuno. René comió con cara de niño enojado, mirando las prendas de reojo, con desconfianza. Usaba siempre pantalones deportivos de algodón, combinados con remeras en verano y camisetas de manga larga en invierno; para contar las veces que se había puesto camisa y pantalón de vestir sobraban los dedos de una mano: comunión, confirmación, graduación de la escuela secundaria.

—¿Para qué puesto es la entrevista? —preguntó.

—No sé, querido —contestó Marta.

La mujer dejó un toallón limpio sobre la mesa y dijo que ya había encendido el calefón.

René no sentía ninguna necesidad de ducharse pero lo hizo porque era una buena forma de demorar la salida. Había pasado la noche en vela, pensando en la entrevista laboral. Su experiencia en el tema era nula, pero sabía que lo normal, al menos en la ficción, era que el candidato estuviera al tanto de para qué puesto se ofrecía. ¿No era más práctico tener la información de antemano? No pensaba aceptar cualquier trabajo.

Salió del baño envuelto en el toallón hasta el pecho, después de que Marta golpeara varias veces la puerta para decirle que iban a llegar tarde. Encontró la camisa y el pantalón sobre su cama. El pantalón le quedó corto y la camisa apretada. Marta no había conseguido mocasines de su número, así que en los pies pudo ponerse las zapatillas deportivas que usaba todos los días, pero eso no evitó que se sintiera disfrazado, ridículo, estúpido.

Viajaron en remís porque ya no tenían tiempo para esperar el colectivo.